こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、お腹周りの内臓脂肪を知る 脂肪の放置は重病の入り口の話になります。

最近主人のお腹周りが気になってきたわ

高齢の肥満は良くないって聞くわね

ご主人のお腹周りが気になるのですね

肥満体型は重病の倉庫になります

重病の倉庫になるの

それは早く対策してもらわないと

まずは脂肪のことをしっかりと把握しましょう

そして少しずつ脂肪の燃焼を

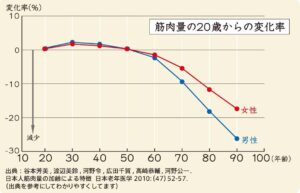

年齢を重ねると、若いころには気にならなかったお腹まわりの脂肪が目立つようになります。

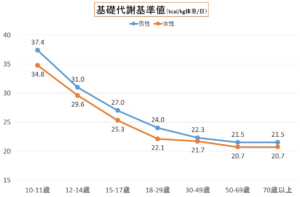

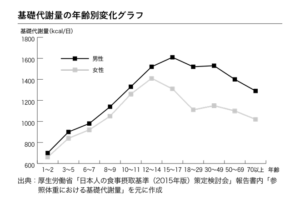

「昔と同じ量しか食べていないのに太りやすくなった」と感じる人も多く、これは加齢にともない、基礎代謝が低下し、脂肪がつきやすく、さらに落ちにくくなるからです。

しかも厄介なのは、単に見た目の問題だけではなく、体に脂肪がつくことは、さまざまな病気の引き金にもなってしまうのです。

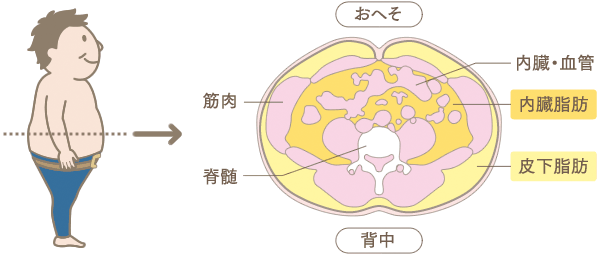

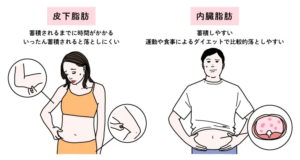

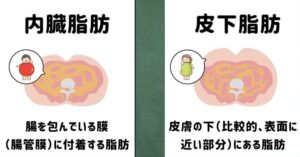

脂肪には「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2種類があり、特に注意すべきは内臓脂肪。

これは腹部の内側、腸や肝臓のまわりにつく脂肪で、生活習慣病との関わりが非常に深いとされています。

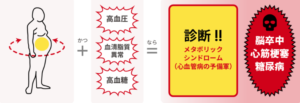

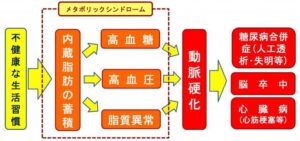

内臓脂肪が増えると、高血圧、糖尿病、脂質異常症といったリスクが一気に高まります。

つまり、「なんとなく太ってきたな」と放置しておくと、将来の健康を大きく損なう可能性があるのです。

激しい運動や特別な道具は必要ありません。日々の食事を少し見直すだけで、体は確実に変わるので、無理のない、続けられる食事改善で、内臓脂肪と上手に付き合っていきましょう。

・内臓脂肪のことをまずは知る

・脂肪がたまるとおこってしまうこと

・増加足ている隠れ肥満に注意

内臓脂肪をしっかりと認識し

対策と改善をとりましょう

目次

内臓脂肪の事を知る事から

お腹まわりが気になりはじめたら、まず知っておきたいのが「内臓脂肪の正体」です。

脂肪というと見た目の問題に思われがちですが、実は内臓脂肪は健康を脅かす隠れたリスク。

皮下脂肪が皮膚のすぐ下につくのに対し、内臓脂肪は腸や肝臓のまわりにたまり、放置すると高血圧、糖尿病、脂質異常症などを引き起こす原因となります。

しかも、年齢を重ねるほど内臓脂肪はつきやすく、落としにくくなる傾向があります。だからこそ、今のうちに内臓脂肪の性質を理解し、適切な対策をとることが大切です。

まず内臓脂肪とは何か、どうしてたまりやすいのか、どんなリスクがあるのかを見ていきましょう。

皮下脂肪と内臓脂肪の違いを知る

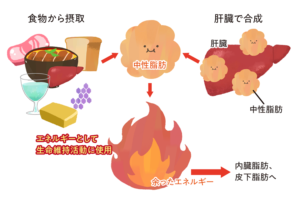

私たちの体にある「脂肪」は、単なる余分なものではなく、脂肪には本来、栄養やエネルギーを蓄えるという大切な役割があるのです。

飢餓状態になったときの備えとして、脂肪は生命維持に必要不可欠なエネルギー源となり、脂肪は体温を保ち、内臓を守るクッションのような働きもしています。

しかし、この脂肪が「必要以上に」体につくと肥満と呼ばれる状態になり、見た目の問題だけでなく、健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

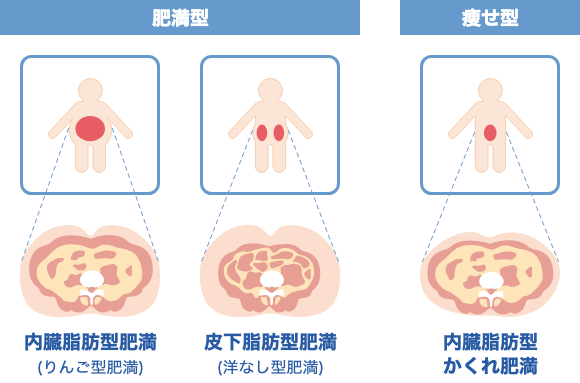

脂肪は大きく分けて「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2種類がありますが、それぞれ性質もリスクも異なります。

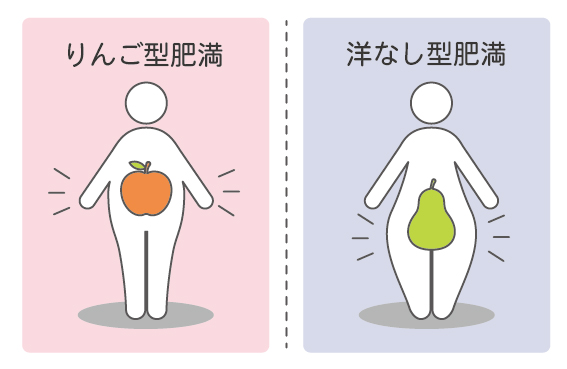

皮下脂肪はその名の通り、皮膚のすぐ下につく脂肪で女性に多く見られ、お尻や太もも、腰まわりなど下半身を中心に蓄積しやすく「洋なし型体型」とも呼ばれます。

女性ホルモンの影響で、妊娠・出産に備えた脂肪の蓄えともいわれますが、いったんつくとなかなか落ちにくいのが特徴になります。

ダイエットをしても下半身がなかなか痩せないのは、この皮下脂肪の性質によるものです。

一方で、内臓脂肪は腹部の奥、腸や肝臓のまわりにつく脂肪で、男性に多く見られるタイプです。

加齢や食べ過ぎによってエネルギーが余ると、内臓脂肪として蓄積されていき、女性でも閉経後になると、ホルモンバランスの変化によって内臓脂肪が増加しやすくなります。

お腹がぽっこりと出てくる「りんご型体型」は、まさにこの内臓脂肪が原因です。

皮下脂肪と比べて、内臓脂肪は短期間でつきやすく、逆に正しい方法をとれば比較的短期間で落としやすいという特徴もあります。

ところが放っておくと、内臓脂肪は血糖値や血圧、脂質のバランスを乱し、メタボリックシンドロームや心筋梗塞、脳卒中といった深刻な病気を引き起こすリスクを高めてしまいます。

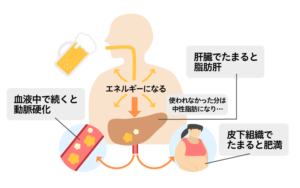

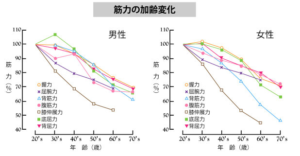

脂肪が増える原因の多くは「エネルギーのとりすぎ」、脂質や糖質を多く含む食生活を続けていると、消費しきれなかったエネルギーが脂肪として蓄えられていきます。

また、年齢とともに基礎代謝が落ち、エネルギーを消費する力も弱まるため、若いころと同じ食事量でも太りやすくなってしまいます。

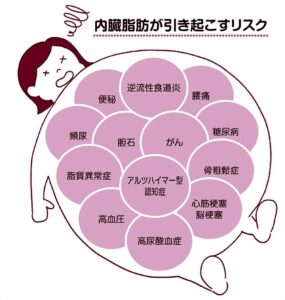

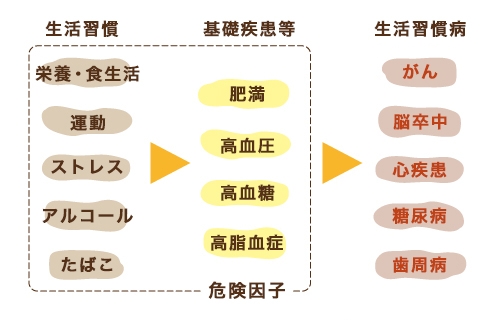

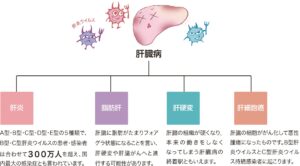

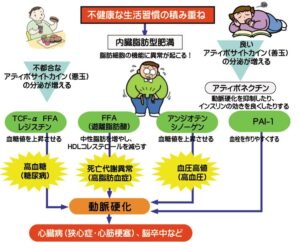

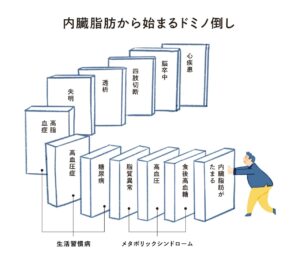

脂肪の蓄積が病気のリスクを上げる

内臓脂肪が増えていくことは、単にお腹が出るという見た目の問題では済まされずに、体の内側では確実に健康をむしばむリスクが進行しています。

内臓脂肪が蓄積されることで、私たちはさまざまな病気のリスクにさらされることになるのです。

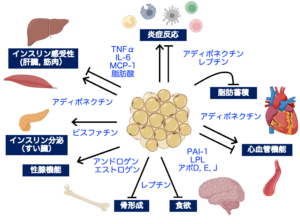

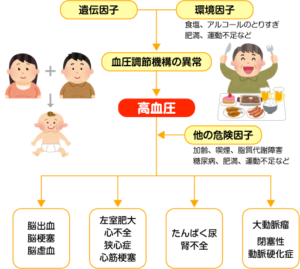

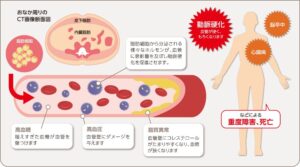

まず代表的なものが「高血圧」、内臓脂肪が増えると腎臓の働きが乱れ、ナトリウム(塩分)をうまく排出できなくなります。

その結果、体内に水分がたまりやすくなり、血液量が増加して血圧が高くなります。

また、脂肪から分泌される物質が血管を収縮させる作用を持ち、さらに高血圧を悪化させるのです。

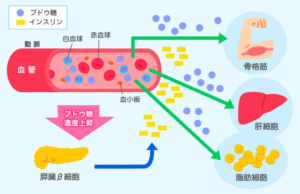

「糖尿病」も内臓脂肪と深く関係し、食事でとった糖はインスリンというホルモンの働きによって、エネルギーとして細胞に取り込まれます。

しかし、肥満によってインスリンの働きが妨げられると、糖がうまく処理されず血糖値が上昇します。

この状態が続くと、やがてインスリンを分泌する膵臓も疲弊し、血糖値が慢性的に高い状態、すなわち2型糖尿病へと進行していきます。

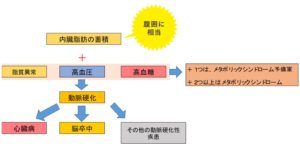

さらに「脂質異常症」も見逃せません。内臓脂肪が増えると、血液中の悪玉コレステロール(LDL)が増加し、善玉コレステロール(HDL)が減少するという脂質バランスの崩れが起こります。

これにより血管内に脂肪がたまりやすくなり、動脈硬化を引き起こす原因となるのです。

これらの三つの高血圧、糖尿病、脂質異常症は「生活習慣病の三大リスク」と呼ばれています。

これらが同時に進行すると、血管は急速に老化し、動脈硬化が進行し「心筋梗塞」や「脳梗塞」といった命に関わる重大な疾患につながるのです。

また、内臓脂肪はこれだけにとどまらず、さまざまな身体トラブルの引き金になり、いびきがひどくなり、無呼吸の状態が繰り返される「睡眠時無呼吸症候群」。

脳への酸素供給が不安定になることで、「認知症」のリスクを高め、女性の場合はホルモンバランスが乱れ、「生理不順」を引き起こすことも。

また、腸の働きが鈍ることで「便秘」になりやすく、脂肪が肝臓にたまることで「脂肪肝」といった肝臓の機能障害も起こります。

これらはすべて、内臓脂肪の蓄積がもたらす“静かな異変”となる、自覚症状がないまま進行し、気づいたときには深刻な病気へとつながってしまうこともあります。

内臓脂肪の管理は、単なるダイエットの話ではなく、健康寿命を延ばすための本質的な予防医療ともいえるのです。

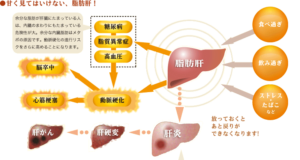

お酒を飲まなくても肝臓を壊す

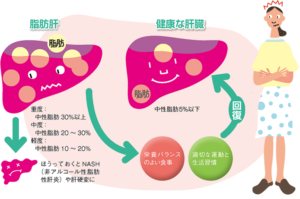

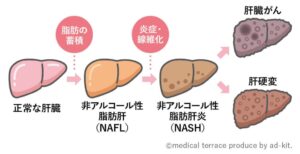

内臓脂肪が引き起こすさまざまな病気の中でも、特に注意したいのが「脂肪肝」、脂肪肝とは、肝臓の細胞に過剰な脂肪がたまった状態のことを指し、その名の通り「肝臓が脂肪で覆われている」状態です。

正常な肝臓でも一定量の脂肪は含まれていますが、その割合が増えて30%を超えると脂肪肝と診断されます。

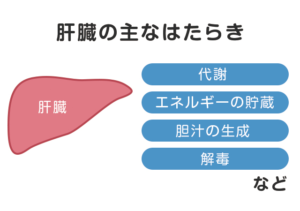

肝臓は、私たちの体の中でも非常に多機能な臓器で、栄養の代謝、毒素の解毒、ホルモンの分解、胆汁の生成など、生命維持に欠かせない働きをしています。

しかし、この重要な臓器が脂肪で覆われることで、本来の機能が低下し、さまざまな障害が引き起こされます。

脂肪肝の恐ろしい点は、その多くが自覚症状なしに進行、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、異常があっても痛みや不快感といった明確な症状が現れにくいため、気づかないうちに病状が悪化してしまうことが少なくありません。

そして、症状が現れたときにはすでに「肝硬変」や「肝臓がん」といった深刻な段階にまで進行していることもあるのです。

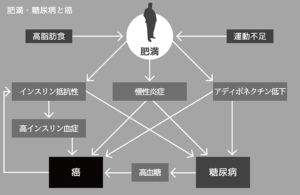

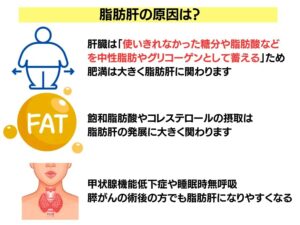

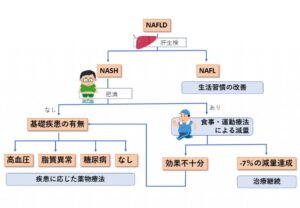

脂肪肝には大きく分けて2つの種類があります。「アルコール性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪肝(NAFLD)」です。

前者はその名の通り、長期間にわたる過度な飲酒が原因で肝臓に脂肪が蓄積するタイプ、そして、近年急増しているのが後者の非アルコール性脂肪肝です。

こちらはアルコールをほとんど摂らない人でも発症するタイプで、内臓脂肪の蓄積や糖質過多、暴飲暴食などが主な原因とされています。

非アルコール性脂肪肝は特に現代のライフスタイルに深く結びつき、食の欧米化、運動不足、ストレスによる過食などが背景にあり、20代〜30代の若年層にも広がりを見せています。

さらに、肥満を伴うことが多いため、糖尿病や高脂血症、高血圧といった他の生活習慣病との合併も見られ、より複雑な病態を形成します。

脂肪肝は放っておくと、「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」と呼ばれる炎症性の病態に進行することがあります。

これは単なる脂肪の蓄積にとどまらず、肝臓の細胞が炎症を起こし、やがて繊維化(組織が硬くなること)が進み、最終的に肝硬変や肝臓がんに至る可能性を秘めています。

しかし、脂肪肝は適切な生活習慣の見直しによって改善が可能な病気になり、内臓脂肪を減らす食事や運動の工夫は、脂肪肝対策として極めて有効です。

肝臓の健康は、全身の健康と直結しています。沈黙の臓器だからこそ、日々の生活のなかでしっかりと意識し、脂肪肝を防ぐための習慣を身につけることが大切です。

健康診断で内臓脂肪を確認する

内臓脂肪は見た目だけでは判断しにくく、気づかないうちにじわじわと体内に蓄積されていくものです。

だからこそ、自分の健康状態を客観的に知る手段として「健康診断」が非常に重要で、健康診断を定期的に受けとり、内臓脂肪の状態やそれに伴うリスクを早期に発見し、必要な対策をとることが可能になります。

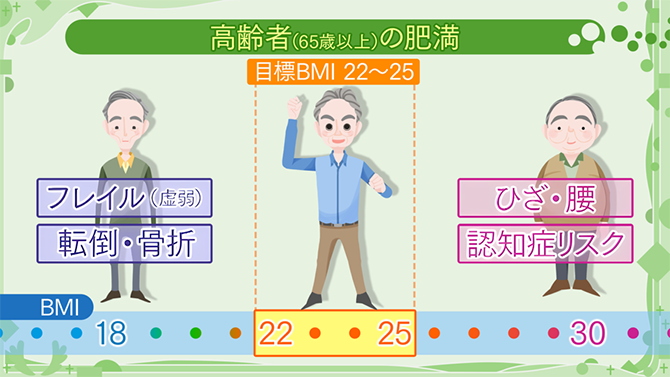

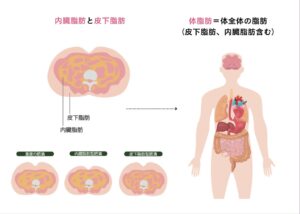

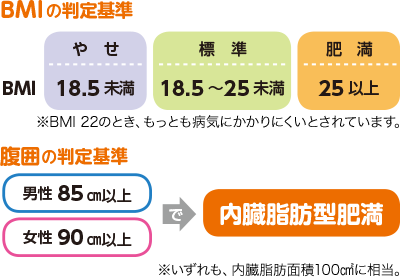

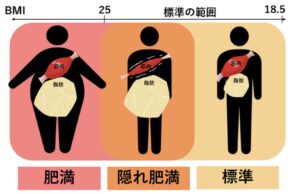

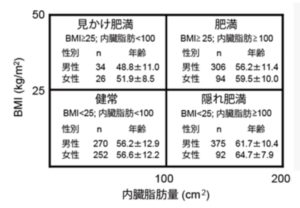

まず、健康診断では「肥満度」を測るためにBMI(体格指数)が用いられ、BMIは体重(kg)を身長(m)の2乗で割って算出され、25を超えると「肥満」とされます。

ただし、BMIはあくまで体重と身長のバランスを見たもので、体のどこに脂肪がついているかまでは判断できません。

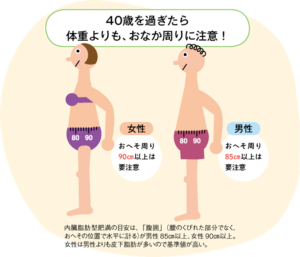

そこで重要になるのが「腹囲の測定」です、ウエストのサイズを測ることで、内臓脂肪の蓄積の程度を推定することができます。

日本のメタボリックシンドロームの基準では、男性で腹囲85cm以上、女性で90cm以上が「内臓脂肪型肥満」の可能性があるとされ、腹囲は内臓のまわりにつく脂肪の指標であり、これが多いほど生活習慣病のリスクも高まります。

さらに、皮下脂肪型肥満か内臓脂肪型肥満かを見分ける手段として、「ウエストとヒップの比率(WHR)」も参考になります。

ウエストとヒップのサイズを測り、ウエスト÷ヒップで計算し、この数値が男性で0.90以上、女性で0.85以上だと、内臓脂肪型肥満の傾向が強いと考えられます。

また、健康診断では血液検査によって内臓脂肪によって引き起こされる異常もチェックできます。

たとえば「血圧」が高いと、内臓脂肪によって腎臓の機能や血管の柔軟性が損なわれている可能性があります。

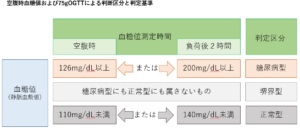

さらに「空腹時血糖」や「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」の数値が高ければ、糖尿病のリスクがあることを示しています。

「中性脂肪(トリグリセリド)」や「LDLコレステロール(悪玉)」が高く、「HDLコレステロール(善玉)」が低い場合は、脂質異常症が疑われます。

これらの異常値はすべて、内臓脂肪の増加に起因していることが多く、見逃さずにチェックすることが大切です。

現代の生活は、ストレス、睡眠不足、過食、運動不足といった内臓脂肪を蓄積させる要素に満ちており、「自分の体が今どんな状態か」を知ることは、健康を維持する第一歩です。

数値に一喜一憂するのではなく、変化を知り、生活を見直すきっかけとして健康診断を活用しましょう。

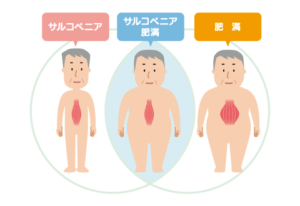

見た目にわからない隠れ肥満

「肥満」と聞くと、お腹が出ていたり、体重が重かったりする人をイメージするかもしれませんが、見た目は細くても、体の中で脂肪が蓄積されている「隠れ肥満」という状態が存在します。

体重やBMI(体格指数)が正常範囲内であっても、体脂肪率が高い人はこのタイプに当てはまり、見た目に表れにくいため自分でも気づかず、放置してしまいやすいのが特徴です。

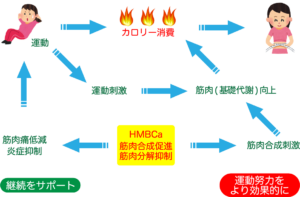

隠れ肥満に多いのは筋肉量が少なく体脂肪が多い人ですが、普段あまり運動をしない人や、極端なダイエットで筋肉が落ちてしまった人に多く見られます。

筋肉は脂肪と違って体重が重くなる要素でもあるため、体重だけで判断すると、筋肉が減って脂肪が増えているにもかかわらず、「体重は変わらない=健康」と誤解してしまうことも少なくありません。

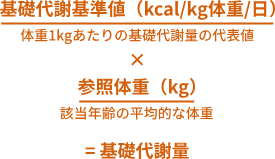

筋肉量が少ないと基礎代謝も低くなり、基礎代謝は、体が何もしていなくても消費するエネルギーのこと。

筋肉はこの代謝を支える重要な組織で、筋肉が減れば代謝も下がり、消費できないエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。

すると、体はエネルギーを効率よく使えなくなり、疲れやすくなったり、冷え性になったり、免疫力が下がるなど、体調不良を招きやすくなります。

さらに、隠れ肥満は生活習慣病のリスクも高まり、脂肪が内臓にたまりやすく血糖値や血圧、脂質バランスに悪影響を与える可能性があるからです。

特に、運動不足や乱れた生活リズム、朝食を抜く、間食が多いといった食習慣、そして自己流の誤ったダイエットなどが、隠れ肥満の原因としてあげられます。

たとえば、糖質制限だけで急激に体重を落とすと、脂肪よりも筋肉のほうが多く減ってしまうことがあります。

その結果、基礎代謝がさらに低下し、リバウンドしやすい体になってしまい、体重は減ったのに体脂肪率が高いままというのは、まさに隠れ肥満の典型的なパターンです。

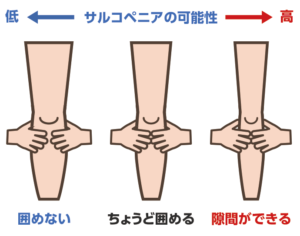

では、自分が隠れ肥満かどうかをチェックするひとつの簡単な方法が、「ふくらはぎの筋肉チェック」です。

イスに座った状態で、ふくらはぎの最も太い部分を、両手の親指と人差し指で輪を作って囲んで、指が届かない、あるいはぎりぎり届く人は筋肉量がしっかりある証拠。

一方、指が簡単に重なるようなら、筋肉が不足している可能性が高く、隠れ肥満の疑いがあります。

隠れ肥満は、気づかないうちに進行し、見た目はスリムでも健康リスクが高いという落とし穴。

体重や見た目にとらわれず、体脂肪率や筋肉量といった“体の中身”を意識した健康管理が求められます。

中高年になると、筋肉量は自然に減少していくため、日常的に体を動かす習慣を持つことが重要です。

まとめ:内臓脂肪を知り日々対策をしていく

内臓脂肪のことがしっかり理解できたわ

夫婦で上手に対策しないとね

内臓脂肪は重病の元になります

早めの対策で重病の予防に

本日は、お腹周りの内臓脂肪を知る 脂肪の放置は重病の入り口の話を解説していきました。

・内臓脂肪を知り対策をとっていく

・男女で違う皮下脂肪と内臓脂肪

・隠れ肥満には注意をしていく

内臓脂肪は年々落ちにくくなり、頑固にお腹周りや臓器に付着し、重病の元になり不調から血管か切れてしまうなど命を脅かすことも。

まずは内臓脂肪のことを知り、内臓脂肪が増え続けてしまうとどうなるかを理解し、今後の食生活、生活習慣の改善のために活かしていきます。

早めの対策が突然に備えることになり、放置をし続けることで日々血管にダメージが入ってしまい、血管が損傷、破裂などのリスクが跳ね上がるのです。

今日から大きく生活習慣を変えていくのではなく、小さく小さく変えていき脂肪を撃退して、ミライフ中の健康寿命を伸ばしていきましょう。

内臓脂肪を徐々に減らしていき

快適なミライフを送りましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

12-1

コメント