はじめに

最近なんだか疲れやすい、夜中にトイレで目が覚めることが増えた、健康診断の数値も少し気になってしまう

そんなサインがあれば、それは腎臓が弱ってきている合図の事もあり、腎臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、悪くなっても気づきにくいのが特徴です。

放っておくと、人工透析が必要になることも少なくなく、そうなれば好きな食べ物も制限され、毎日の生活が一変してしまいます。

そうなる前に、食生活を見直して腎臓を守る生活習慣に切り替えていきましょう、リンの摂取を控え、腎臓にやさしい食習慣を身につける方法をご紹介します。

まず腎臓とリンの事を知ろう

腎臓は、体の中の老廃物や余分な水分、ミネラルをろ過し、尿として排出する大切な臓器になり、腎臓と深い関わりがあるのが「リン」というミネラル。

食品添加物などを通じて知らずに過剰摂取すると、腎臓に負担をかけ、機能を低下させる原因になります。

腎臓の基本的な働きと、なぜリンを減らすことが透析の予防につながるのかを、わかりやすく解説していきます。

腎臓は体のバランスを保ってくれる

まずは、腎臓がどんな働きをしているのかを確認しておきましょう。

腎臓は背中側の腰のあたりに左右一対あり、ソラマメのような形をした臓器で、大きさは握りこぶしほどと小さくても、その働きはとても重要です。

腎臓の最も大切な役割のひとつが「老廃物のろ過」、血液中の老廃物や不要な水分、余分な塩分などを取り除き、尿として体外に排出し、これに働きよって体内が清潔で正常な状態に保たれるのです。

もうひとつの重要な働きが「尿を作ること」、腎臓には無数の細かいろ過装置があり、1日あたり150リットルもの血液をろ過し、その中からおよそ1.5リットルの尿が作られ、尿として体の外に不要なものを出すことで、体内環境が一定に保たれます

また、腎臓は「体内のバランスを整える調整役」でもあり、血液中の電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウムなど)や水分量、pH(酸性・アルカリ性のバランス)を適切な範囲に日々調整をしてくれています。

このような調整機能を通じて、体の恒常性(ホメオスタシス)を保っているのです。

さらに腎臓は「ホルモンを分泌する内分泌器官」としても重要な役割を担っています。

血圧を調整する「レニン」や、赤血球の生産を促す「エリスロポエチン」、さらには骨を丈夫にするために必要な「ビタミンDを活性化」させる働きもあります。

このように、腎臓は体の老廃物を処理するだけでなく、血液の成分を整えたり、ホルモンを通じて他の臓器に指令を出したりと、全身のバランスを保つ中心的な存在、そのために腎臓が弱ると、さまざまな不調が現れてしまうのです。

発見した時は手遅れの事も

腎臓の病気は「沈黙の病」とも呼ばれ、自覚症状がないまま静かに進行し、気づいたときにはかなり悪化し、何の不調も感じていないのに、健康診断で腎臓の数値が悪いと指摘される人も少なくはありません。

最近の研究では、45歳以上の人の約4人に1人が、腎臓の健康に関わる「FGF23(エフジーエフ23)」というホルモンの値が基準値を超えているというデータもあります。

FGF23は、体内のリンのバランスを調整するホルモンになり、腎臓がリンをうまく排出できなくなると、体内でこのホルモンが増え、腎臓にさらに負担をかけてしまうという悪循環が起こります。

また、腎臓の働きには「ネフロン」という微細な単位が深く関わっており、ネフロンは、血液をろ過して尿をつくる腎臓内の構造で、片方の腎臓に約100万個も存在しています。

ところが、このネフロンは年齢とともに少しずつ数が減っていき、加齢による自然な減少に加え、食生活の乱れやリンの過剰摂取などでダメージを受けると、ネフロンの機能がさらに低下し、腎機能全体が弱まっていくのです。

リンは、近年の食生活で知らず知らずのうちに多く摂取されている要注意成分

加工食品やお惣菜、インスタント食品に多く含まれるリンが腎臓に蓄積され、機能の低下を加速させることが分かってきました。

こうした背景からも、日常的な体の変化に敏感になり、食生活や検査数値を意識していきましょう。

腎臓が元気だと健康寿命も長くなる

私たちが健康で長生きするために、腎臓が果たしている役割は想像以上に大きな存在になっています。

腎臓は体内のバランスを整え、血圧をコントロール、骨の健康や造血にも関与し、関係の深いリンの管理が健康寿命を左右するという研究結果も出てきています。

リンは、私たちの体にとって必要不可欠なミネラルなのですが、過剰に蓄積すると老化や生活習慣病のリスクを高めてしまうのです。

ある研究では、血液中のリン濃度が低い人ほど長生きしやすいという傾向が示されており、体内にリンをため込まず、うまく排出できていることが健康維持に直結することが明らかになっています。

注目すべきは、「クロトー遺伝子」との関係になっており

クロトー遺伝子は老化を抑える遺伝子として知られており、この遺伝子が欠損したマウスは、若いうちから腎機能が低下し、リンの排出がうまくいかなくなり、急速に老化していくことが報告されています。

つまり、リンの代謝と排出を担う腎臓の健康が、老化のスピードに大きく関わっているということになるのです。

ところが、現代の食生活ではリンを過剰に摂取してしまいやすい環境にあります。

リンは自然の食材だけでなく、加工食品や清涼飲料水、インスタント食品、総菜などに使われている「リン酸塩(リン添加物)」として広く含まれており、知らず知らずのうちに摂取量が増加しています。

自然な食品に含まれるリンは吸収率が比較的低いのに対し、添加物由来のリンは吸収されやすく、体に蓄積されやすいという特徴も持っているのです。

リンを減らしていく生活習慣を

腎臓の健康を保ち、透析を遠ざけるためには、体内のリンをいかに減らすかが重要な鍵となり、「リンを減らしていく生活習慣」を意識することが、腎臓を守るために必須になるのです。

私たちの体内では、リンのバランスを保つために骨が大きな役割を果たしています。

血中のリン濃度が上がると、骨から「FGF23(エフジーエフ23)」というホルモンが分泌され、腎臓に対して「リンを外に出すように」と指示を出します。

そして腎臓の中のネフロンという単位にある「尿細管」がその指令を受け、血液からリンを選り分け、尿として排出する仕組みになっています。

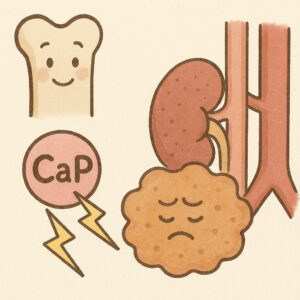

ところが、リンが過剰に体内に取り込まれると、この仕組みでは処理しきれなくなり、逆にリン自体が腎臓を傷つけてしまうのです。

問題になるのが、リンがカルシウムと結びついてできる「CPP(カルシウム・リン複合体)」と呼ばれる粒子で、このCPPは腎臓の中のネフロンや尿細管に沈着し、炎症や損傷を引き起こすことが分かっています。

つまり、リンを排出しようとする腎臓の部位が、リンによって直接ダメージを受けるという悪循環に陥ってしまうのです。

さらに、リンの過剰摂取は骨の健康にも悪影響を与えます。

体内のリンとカルシウムのバランスが崩れることで、骨に含まれるカルシウムが引き出され、骨が脆くなり、骨粗しょう症のリスクも高まり、骨をもろくし、骨折の原因にもなってしまうのです。

このようなリンの害から身を守るには、まず「取り込まないこと」が最も確実な対策です。

現代の食生活では、加工食品、インスタント食品、惣菜、ハムやソーセージ、清涼飲料水などに多くのリン添加物(リン酸塩)が使われています。

こうした食品は便利で味も濃いため、つい手が伸びがちですが、日常的に摂りすぎると知らぬ間に体内にリンがたまり、腎臓にダメージを与えてしまいます。

そこで、毎日の食事を「できるだけ自然な食材で」「なるべく加工度の低いものを選ぶ」ことを意識し、素材の味を生かした調理法を心がけ、味付けも薄めにして、体への負担を減らしていきましょう。

リンを排出して体に入れない習慣

腎臓を弱らせてしまう大きな原因になるリン、これからも食事を美味しく食べ、不調知らずで暮らしていくためには、腎臓のケアが必須になります。

そのためにもリンと上手に付き合っていき、リンを体に入れない、しっかりと排出するしていく体作りを行っていきましょう。

病気や不調の原因になるリン酸カルシウム

体内に存在するリンの約20%は、細胞膜やDNAなどの構成成分として使われ、生命活動に必要な働きを担い、残りの約80%はカルシウムと結びついて「リン酸カルシウム」となり、骨や歯の構造をつくっています。

骨は一度つくられたらそのまま残るわけではなく、私たちの骨は3〜5年ほどのサイクルで「骨代謝」と呼ばれる入れ替えが行われているのです。

日々古くなった骨を壊し、新しい骨を再構築するこの働きにおいても、リンは重要な役割を果たしています。

しかし、リンが必要以上に体内に増え、骨以外の場所に過剰に存在するようになると、その性質が一転して「危険な物質」へと変わり

ここで問題になるのが、リンがカルシウムと結びついて形成される「CPP(カルシウム・リン複合体)」、骨に存在するはずのリン酸カルシウムが、血管や腎臓の組織内に入り込むと、そこで沈着し炎症や組織の損傷を引き起こすのです。

CPPは、非常に小さな粒子でありながら、細胞にとっては“毒”のように働くことも分かっています。

CPPの増加は、細胞がストレスを受け、慢性的な炎症反応が起きやすくなり、病気の発症や進行に深く関わり、腎臓では、尿の中にCPPが多く検出されるようになると、尿細管やネフロンが直接傷つき、慢性腎臓病(CKD)の進行を促すことが知られています。

また、CPPは血管にも悪影響を及ぼし、血管の壁に沈着することで石灰化を引き起こし、動脈硬化や血管の弾力性の低下も招いてしまいます。

これが高血圧や心疾患、脳血管障害などにつながるリスクを高め、リンが本来の“居場所”である骨からあふれ出し、別の組織に存在するようになることで、全身の健康が脅かされてしまうのです。

骨の健康を守るためにも、腎臓や血管の健康を保つためにも、「リン酸カルシウムの暴走」を食い止めることが、これからの高齢期を元気に過ごすためのポイントとなっていきます。

リンの濃度を上げないことで老化を抑制

近年の研究では、リンが高濃度になることで細胞にダメージを与え、老化やさまざまな病気を引き起こす原因になることが明らかになっており、リンの濃度を適切に保つことが、腎臓の健康だけでなく、老化の予防にもつながります。

普段の食生活でリンを多く摂取していると、腎臓がつくる「原尿(げんにょう)」というろ過された尿のもとにリンが大量に含まれるようになります。

本来であれば、腎臓内のネフロンがこのリンを尿として排出してくれますが、摂取量が多すぎると処理が追いつかず、徐々に腎臓が疲弊していきます。その結果、慢性腎臓病(CKD)の進行が加速してしまうのです。

そして、腎機能が低下することで本来排出されるべきリンが体内に蓄積され、今度は血液中のリン濃度が上昇していきます。

腎臓のろ過力が弱くなるにもかかわらず、体に入ってくるリンが減らなければ、血中リンは増えていく「負のループ」となってしまい、腎臓が弱れば弱るほどリンの排出ができず、腎臓を痛めてしまう悪循環に陥るのです。

この状態が長く続くと、体内にとってさまざまなリスクが高まり、過剰なリンは血管に沈着し、動脈硬化を引き起こします。

血管が硬くなれば血流が悪くなり、心臓病や脳血管障害の原因へ、更に高リン血症が続くと骨からカルシウムが奪われ、骨粗しょう症や骨折リスクの増加につながります。

さらには、血管や神経にダメージを与えることで、認知症やフレイル(加齢による虚弱)など、老化にともなう深刻な症状を引き起こすことも指摘されています。

つまり、体内のリン濃度を抑えることは、単に腎臓を守るためだけではなく、「全身の老化スピードを緩やかにする」ためにも非常に重要なのです。

リンにもタイプがある

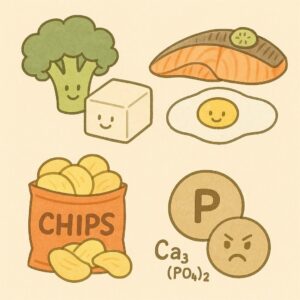

リンは体に悪いものという印象を持たれがちですが、すべてのリンが同じように健康に悪影響を及ぼすわけではありません。

リンには「有機リン」と「無機リン」の2つのタイプがあり、それぞれ吸収率や体への影響が大きく異なり、違いを理解することで、食事選びのストレスを減らし、効果的に腎臓を守ることができるのです。

「有機リン」は、自然な食品に含まれているリンで、肉、魚、卵、豆類、穀類など、たんぱく質を多く含む食材の中に存在します。

特に大豆など植物性食品に含まれる有機リンは、吸収率が低く、体内に取り込まれずにそのまま排出されやすいという特徴があり、植物性の有機リンはあまり神経質にならなくても問題ないと言われています。

一方で、動物性食品に含まれる有機リンは、植物性のものよりも吸収率が高くなります。

肉や魚、卵、乳製品などを過剰に摂取すると、腎臓への負担が高まるため、バランスに注意が必要になるのですが、良質なたんぱく質を含む食材でもあるため、完全に避けるのではなく、量と頻度を調整しながら上手に取り入れることが大切です。

最も注意すべきなのが「無機リン」で、加工食品やインスタント食品、清涼飲料水、ハム、ベーコン、スナック菓子などに使われるリン添加物のことを指します。

無機リンは体に吸収されやすく、その吸収率は90%なので、摂取したほとんどが体内に入り、腎臓のろ過機能に大きな負担をかけることになってしまいます。

リンを気にした食生活では「すべてのリンを減らす」のではなく、「体に吸収されやすいリンを減らす」ことが基本となります。

植物性の有機リンはあまり神経質になる必要はなく、無理に避けようとすると栄養バランスが崩れてしまうこともあるため、かえって逆効果になることもあるので注意をしていきましょう。

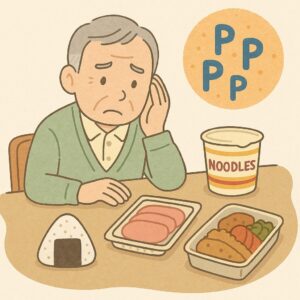

現代の日本ではリンの摂りすぎに

現代の日本では、私たちが気づかぬうちに「リンを摂りすぎている」という傾向になっています。

推奨されているリンの1日の必要摂取量は、成人でおよそ1000mg前後ですが、実際にはその2〜3倍にあたる量を日常的に摂っている人が多いと言われ、加工食品や外食が多い人では、3倍どころかそれ以上の量に達しているケースも少なくないのです。

例えば、朝食に菓子パンやウインナー、チーズ入りのサラダ、甘いヨーグルトなどを選ぶと、それだけで多くのリンを含んだ食材を口にしていることになり

昼はコンビニの弁当やカップ麺、夜はスーパーのお惣菜や加工肉を使ったメニューとなれば、リンを無意識のうちに大量に取り込み、こうした日々の積み重ねが、腎臓に負担をかけ、将来的な病気のリスクを高めるのです。

問題になるのが「自覚のないまま」食材を食べている点で、リンは味に影響を与えにくく、見た目では判断がつきません。

加工食品に含まれる「リン酸塩」や「ポリリン酸ナトリウム」などの無機リンは、食品の保存性や食感をよくするために使われていますが、表示が小さく、見落とされやすいのが現状なのです。

つまり、リンの摂取量を抑えるためには「どんな食品からリンを摂っているのか」を見極めることも重要となり、調理済みの総菜や加工肉、インスタント食品ばかりを頼りにしていると、知らぬ間にリンを過剰摂取してしまう恐れがあり、改善が必要になっていきます。

腎臓を守る食事方法を

私たち人間の体は、日々食べた物、飲み物で形成されており、体の細胞を作るのも、臓器の働きをサポートする事も食事があってこそのもの。

腎臓も同じく、腎臓を労わっていくためには、普段の食事の内容が重要になり、腎臓の負担にならない食事は体全体にも良い影響をもたらすので、ぜひ小さく改善をしていきましょう。

食品表示を見てリンを判別していく

加工食品を選ぶとき、多くの人はカロリーや脂質、糖分を気にするかもしれませんが、リンは見落とされがちな存在です。

現代の加工食品には、多くの添加物が含まれており、保存性や見た目、味、食感をよくするために使われるこれらの添加物には、リンを含むものが少なくありません。

ところが、「リン」という単語が食品表示に書かれていることはほとんどなく、表示義務のある添加物でも、成分名に「リン」と入っていないケースが多く、気をつけて見ていないと気づかずに摂取してしまうことが多いのです。

リンを含んでいる可能性がある添加物には「かんすい」「酸味料」「香料」「乳化剤」「pH調整剤」「強化剤」「結着剤」「加工でんぷん」などがあり、一見するとリンとは無関係のように見えますが、リン化合物が含まれているものもあります。

例えば、加工肉のプリッとした食感を出す結着剤や、日持ちを良くするためのpH調整剤には、リン酸塩が使われていることがあるのです。

問題なのは、これらの成分が「リンを含む可能性があるにもかかわらず」、表示上ではそれと分かりにくく、消費者が知らないうちにリンを体内に取り込んでしまっている点です。

これは、いわば“食品表示の抜け道”とも言える状態であり、注意しなければ過剰摂取を招いてしまうのです。

もちろん、すべての添加物がリンを含むわけではなく、過度に神経質になる必要はありませんが、腎臓を守り、リンの摂取量を減らしていくには「食品表示を意識的に見る習慣」を身につけることが大切です。

とくに「加工食品を日常的に多くとっている」という自覚がある方は、まずは裏面の原材料表示を一度チェックしてみましょう。

完全に避けることは難しくても、「なんとなく避ける」「頻度を減らす」だけでも、体への負担は軽くなり、素材から調理する回数を少しでも増やし、なるべく自然な形に近い食品を選ぶことが重要になります。

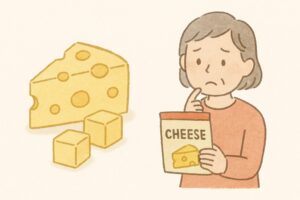

チーズを選ぶ際にはナチュラルチーズを

チーズは今や日本の食卓でも愛され、朝食やおやつにも最適な食材となり、乳製品に含まれるリンは基本的には「有機リン」、その吸収率は比較的低めとされています。

しかし、すべてのチーズが安心というわけではなく、市販されているプロセスチーズの中には、製造過程で無機リンが添加されているものがあり、これが腎臓に負担をかける原因となることがあります。

そこでおすすめしたいのが「ナチュラルチーズ」、ナチュラルチーズは原料そのものの発酵によって作られており、添加物が少ないため、体に優しい選択肢と言えるでしょう。

チーズを選ぶ際には、成分表示をよく確認し、できるだけナチュラルチーズを選ぶように心がけましょう。

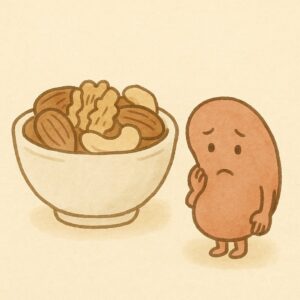

ナッツの食べ過ぎにも気を付ける

ナッツ類は美容や健康、そして栄養補給にも優れた食品として非常に人気があり

ビタミンEや食物繊維、抗酸化成分が豊富で、アーモンドやくるみ、カシューナッツなどは良質な脂質を含むことから、間食やサラダのトッピングにもぴったりの食材です。

しかし、ナッツには意外と多くのリンが含まれているため、腎臓に負担をかけないためにも「食べ過ぎ」には注意が必要になります。

栄養価が高いからといって一度に大量に食べるのではなく、ひとつかみ程度の適量を心がけていき、健康的に栄養をとりながら腎臓を守っていきましょう。

大豆製品でリン防止を

腎臓を守る食事というと、つい制限ばかりに目が向いてしまいますが「積極的に取りたい食材」もあり、それが大豆製品です。

大豆は「畑の肉」とも呼ばれるほど植物性たんぱく質が豊富で、ビタミンやミネラル、食物繊維に加え、大豆由来の機能性成分も多く含まれています。

納豆や豆腐、油揚げ、厚揚げ、豆乳などの大豆製品は、日常的に食卓に取り入れやすく習慣化しやすいことも魅力のひとつです。

これらには確かにリンが含まれていますが、有機リンになるので、体に吸収されにくく、有機リンは消化の過程で分解されにくく、その多くがそのまま排出されるため、体内のリン濃度を上げにくいという利点を持ち合わせています。

さらに大豆には、「β-コングリシニン」という注目成分も含まれ、これは脂肪細胞から分泌されるアディポネクチン(善玉ホルモン)を増やす作用があり、いわゆる“痩せホルモン”の分泌を促す働きがあります。

アディポネクチンは血管の修復や脂質の代謝を助ける作用もあるため、メタボリックシンドロームの予防にもつながるのです。

大豆製品はリンの吸収を抑えながら、体の代謝を整え、肥満や生活習慣病の対策にも一役買ってくれる優秀な食材、腎臓に優しく、健康寿命を支えるためにも、毎日の食事に納豆や豆腐、味噌汁などの大豆製品を取り入れていきましょう。

お肉は部位を上手に選んでリン対策

お肉は良質なタンパク質を含む食材ですが、部位や食べ方によっては注意が必要になり、脂肪分の多い部位や揚げ物などの調理法では、コレステロールが増え、血管を傷つけたり腎機能の低下を招くこともあるのです。

さらに、赤身肉にはリンが多く含まれており、吸収率も高いため摂りすぎには注意をしていき、腎臓への負担を減らすためには、部位を工夫して選びましょう。

豚肉ならロースやヒレ、鶏肉ならむね肉やささみなど、脂質が少なくヘルシーな部位を選んでいき、調理法も揚げ物より蒸す、茹でるといった方法を選ぶことで、余分な脂肪を落とし、腎臓を守る食生活が実現できます。

小魚にもリンが多いので注意を

魚は動物性たんぱく質の中でも栄養価が高く、カルシウムやDHA、EPAといった良質な脂質を含む健康的な食材になります。

青魚は血管を守る働きもあり積極的に摂りたい食品ですが、腎臓を守る観点から注意したいのが、しらすやわかさぎなどの「小魚類」

これらは骨ごと食べるため、リンの含有量が高くなりやすいので、毎日大量に食べる習慣があると、リンの過剰摂取につながる恐れがあります。

ただし、少量ずつ取り入れる分には大きな問題はなく、他の高リン食材と一緒に摂らない、食べる頻度や量に気をつけるといった工夫をしながら、上手に取り入れていきましょう

腎臓の味方になるマグネシウムを

近年、腎臓を守るうえで「マグネシウム」が重要な役割を果たし、リンとカルシウムが結びついてできる「CPP(リン酸カルシウム粒子)」の働きを抑制するという研究結果です。

CPPは血管や腎臓の尿細管に沈着し、石灰化や炎症を引き起こす有害な物質ですが、マグネシウムにはこのCPPの生成を妨げる作用があり、血管の石灰化や腎機能の悪化を防ぐ可能性があると報告されています。

マグネシウムは、カルシウムやカリウムとともに体内のミネラルバランスを保つために欠かせない「必須ミネラル」のひとつになり、エネルギーの生成、筋肉や神経の働き、心拍のリズムの安定にも関与し、生命維持にとって不可欠な存在です。

しかし、日本人の食生活ではマグネシウムの摂取量が年々減少しており、慢性的な不足が指摘されています。

とくに腎機能が低下している方では、マグネシウムが排出されやすくなる傾向もあり、意識的に摂っていき、不足が続くと、CPPの働きが活性化され、腎臓の機能がさらに低下しやすく、動脈硬化や心臓病、骨粗しょう症などのリスクも高まってしまうのです。

マグネシウムは、玄米、雑穀、豆類、海藻、アーモンド、ひじき、納豆などの食品に多く含まれ、毎日の食事にこれらを上手に取り入れながら、腎臓にやさしいミネラル補給を意識していきましょう。

魚卵の添加物に注意していく

魚卵は、旨味が強くごはんによく合う食材ですが、コレステロールやプリン体が多く、食べ過ぎると痛風のリスクを高める要因にもなります。

一方で、魚卵にはビタミンやミネラル、DHA・EPAといった良質な脂質も含まれており、健康に役立つ側面もあるのです。

問題は、これらの魚卵を加工・保存する際に使用される添加物、たらこや明太子などには、保存性や色味を保つためにリン酸塩などの添加物が多く使われていることがあり、腎臓に負担をかける原因にもなってしまいます。

そのため、魚卵を楽しむ日は、他の加工食品やインスタント食品を避けるなど、全体の食事バランスを意識していき、適量を守りながら、無添加に近いものを選んでいき、腎臓を守っていきましょう。

日持ちしすぎる商品は避けていく

現代の食生活では、食品添加物を完全に避けることは、とても難しいのが現実ですので、私たち自身が日頃から意識して選ぶ目を持つことが大切なことになります。

特に注意したいのが「日持ちしすぎる商品」、賞味期限が極端に長い食品は、保存性を高めるためにリンを含む添加物が使われている可能性が高く、腎臓に負担をかける要因になるのです。

加工食品や惣菜などを選ぶ際は、まず賞味期限をチェックし、食品表示に「リン酸塩」や「pH調整剤」などが含まれていないか確認が必要になります。

また、できるだけ新鮮なものを選び、地元の商店や専門店など、添加物を抑えた製品を扱う店舗を活用するのも一つの方法となり、腎臓を守るために、日々の小さな選択を大切にしていきましょう。

腎臓病を抑制していく食事術

腎臓病を引き起こすのはリンだけが原因ではなく、高血圧や糖尿病、メタボなどの生活習慣病の延長からも発症をします。

リンを減らす以外にも腎機能を低下させず、腎臓を疲労から元気な状態に戻していくように日々の食事でケアをしていきます。

慢性腎臓病にならないためにも、リンに注意をしていくことに加えてプラスαで対策をしていきましょう。

腎臓病は発症してしまうと手遅れに

慢性腎臓病(CKD)は、日本人の約8人に1人が患っていると言われるほど身近な病気ですが、その重大さに対して危機感を持って生活している方は、まだまだ少数派なのが現状です。

腎臓は沈黙の臓器と呼ばれ、自覚症状が現れる頃には病気が進行しており、異変に気づいたときには、腎機能が大きく損なわれていることも珍しくもないのです。

慢性腎臓病が進行すると、最終的には「腎不全」に陥り、自力での老廃物の排出ができずに人工透析が必要となり、週に3回、1回4〜5時間かけて機械で血液を浄化する治療が一生涯続くことになります。

透析が始まると、日常生活への制約が大きくなり、自由に外出する時間や仕事の継続も難しくなり、加えて、透析患者の多くが経験するのが厳しい食事制限

腎臓の働きが弱くなると、体内の水分や塩分、カリウム、リンなどを排出する能力が落ちるため、それらの摂取量を厳しく制限しなければなりません。

たんぱく質の摂取も制限されることが多く、必要な栄養を確保しながらカロリーを調整する食事はとても難しく、QOL(生活の質)が著しく低下してしまうのです。

こうした事態を防ぐためにも、腎臓を傷める大きな要因のひとつである「糖尿病」への対策は欠かせず、腎臓病を発症して人工透析を受けている方のうち、約40%が糖尿病を併発しています。

糖尿病による高血糖状態は腎臓の毛細血管を傷つけ「糖尿病性腎症」と呼ばれる病態へと進行し、この段階での腎機能の回復は極めて困難であり、透析が避けられないケースが多くなるのです。

腎臓病は、一度発症してしまうと元には戻らない病気なので、「発症しないこと」が何よりの予防策であり、そのためには日々の食生活や生活習慣の見直しが必須になっていきます。

リン以外にも腎臓を弱らせる

腎臓を弱らせる原因は他にも多く存在し、注意したいのが「高血圧」「高血糖」、そして「塩分」「糖質」「悪い脂質」「アルコール」の摂りすぎになり、これらの生活習慣が重なることで、腎臓にかかる負担は加速度的に大きくなります。

まず、高血圧は腎臓に大きなダメージを与える代表的な要因の一つになり、血圧が高い状態が続くと、腎臓の毛細血管が常に強い圧力にさらされ、やがて損傷していきます。

問題なのはナトリウム(塩分)の過剰摂取、塩分を摂りすぎると血液中のナトリウム濃度が高まり、それを薄めようと体内に水分が溜まり、血液量が増えて血圧が上昇、これにより腎臓の血管に圧がかかり、ネフロン(腎臓のろ過装置)がダメージを受けてしまうのです。

また、高血糖状態も腎臓の大敵になり、糖尿病の初期には自覚症状が乏しいものの、血液中の糖分が高い状態が続くと、血管内皮が傷つきやすくなり、腎臓を含む全身の血管が徐々に劣化していきます。

腎臓内の細かい血管に影響が及ぶと「糖尿病性腎症」と呼ばれる状態に進行していき、この段階では尿たんぱくが出始め、最終的には腎機能が大きく損なわれ、人工透析が必要となるケースも少なくありません。

さらに、血糖値の急激な乱高下は、血管の弾力性を失わせ、腎臓の機能を一層悪化させるリスクを高めるのです。

さらに、悪い脂質(トランス脂肪酸や飽和脂肪酸)の多い食事や、過度のアルコール摂取も腎臓に悪影響を与え、脂質異常症は血管を詰まらせやすくし、腎臓の血流を妨げる原因に繋がります。

アルコールは利尿作用があるため一見、腎臓に良いように思われがちですが、実際は脱水を引き起こし、腎臓のろ過能力を低下させ、肝臓の機能低下を招き、代謝のバランスも崩すため、腎臓への間接的な負担も増加してしまうのです。

菓子パンを食事にしない

コンビニやスーパーに並ぶ菓子パンは、手軽で新商品も次々に登場し、つい手が伸びてしまう魅力的な食品です。

しかし、菓子パンには砂糖や小麦粉、悪い脂質、さらにはリンを多く含む添加物が使われていることが多く、腎臓にとっては負担の大きい食べ物になるのです。

また、血糖値を急上昇させるため、血管を傷つけ、腎機能を低下させる原因にもなり、朝食や昼食を菓子パンだけで済ませる習慣が続けば、慢性的な栄養の偏りにもつながってしまうのです。

とはいえ、完全にカットしようとするとストレスになることもあるので、週に1〜2回までと頻度を抑え、食べるならサラダやたんぱく質と一緒にバランスを取る工夫をしましょう。

食べ物だけでなく飲み物にも注意を

腎臓の健康を守るためには、食べ物だけでなく「飲み物」にも注意が必要で、清涼飲料水や果汁飲料などの甘い飲み物には、想像以上に多くの糖分が含まれています。

液体であるがゆえに吸収が早く、血糖値を急上昇させやすいため、腎臓や血管に負担をかけてしまうのです。

また、糖質の多い飲料はインスリンの分泌を促し、長期的には糖尿病や肥満のリスクにもつながります。

加えて、栄養ドリンクやスポーツドリンクにも注意、一見、体に良さそうに見えますが、これらにも糖質や添加物、リンなどが含まれていることが多いのです。

水やお茶、無糖の炭酸水など、自然に近い飲み物を日常的に選ぶことで、腎臓に優しい生活を実現できます。

野菜の力で腎臓を労わっていこう

腎臓の健康を維持するためには、毎日の食事の中に「野菜」をしっかり取り入れることが欠かせません。

野菜には、糖質の吸収を緩やかにする食物繊維が豊富に含まれており、血糖値の急激な上昇を抑えることで、腎臓にかかる負担を軽減する働きがあります。

さらに、ビタミンやミネラル、そして抗酸化作用のあるビタミンA、C、Eなどは、体内で発生する活性酸素の害を抑え、腎臓の細胞を守る力も持っているのです。

また、野菜に含まれるカリウムには、体内の余分なナトリウム(塩分)を尿として排出する働きがあり、高血圧の予防や腎臓の負担軽減にも非常に効果的になります。

ただし、腎機能がすでに低下している場合はカリウムの摂取量に注意が必要なため、主治医や管理栄養士の指導のもとで食事を調整しましょう。

野菜の目標摂取量は、1日あたり350gが理想とされ、いきなりすべてを食べようとするのではなく、朝・昼・晩の食事に分けて少しずつ取り入れていきます。

例えば、朝は味噌汁や野菜スムージー、昼はサラダ、夜は煮物や炒め物といった具合に、調理法を工夫しながら食卓に野菜を取り入れることで、無理なく継続することができます。

栄養バランスを意識するために「緑黄色野菜1:淡色野菜2」の割合で取り入れるのが望ましいとされています。

緑黄色野菜には、カロテンやビタミンCが豊富で、細胞の老化や炎症を防ぐ抗酸化作用があり、腎臓にも優しい成分が詰まっており、淡色野菜は、食物繊維や水分が多く、腸内環境を整える作用もあります。

血糖値のためにカーボラスト

食事の内容だけでなく「食べる順番」にも意識していく必要があり、血糖値の急上昇を防ぐ方法として注目されているのが「カーボラスト」

これは、食事の中で糖質(炭水化物)を最後に食べる方法で、血糖値の上昇をゆるやかにする効果があるとされています。

野菜やたんぱく質から先に食べることで、糖の吸収が緩やかになり、インスリンの分泌も急激にならず、腎臓への負担も軽減できます。

主食を最初に食べると血糖値が急激に上がりやすく、長期的には糖尿病や腎機能低下の原因にもなってしまうので、日々の食事にカーボラストを習慣にしていきましょう。

GIが低い主食にして血糖値改善

血糖値の急激な上昇は、腎臓に大きな負担をかけてしまいますが、その中で意識したい数値が「GI値(グリセミック・インデックス)」です。

GIとは、食後の血糖値がどの程度上がるかを示す指標で、数値が高いほど血糖値を急上昇させやすい食品ということになります。

白米や食パンのような高GI食品ばかりを続けると、血糖コントロールが乱れやすくなりますが、玄米や全粒粉パン、雑穀米といった「茶色の主食」は低GI食品で、血糖値の上昇をゆるやかにしてくれます。

また、夜ごはんでは主食の量を減らし、代わりにキャベツやブロッコリーなどの野菜に置き換える、GIを意識した食事に切り替えることで、腎臓に優しい血糖値の管理が可能になります。

ネバネバ食材でぬめりを味方に

納豆、オクラ、めかぶ、山芋などのネバネバ食材には、水溶性食物繊維が豊富に含まれ、水溶性食物繊維は、食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、腎臓への負担を軽減する効果を期待することができます。

独特の粘り成分が、胃腸内での消化吸収を穏やかにし、腹持ちを良くする働きもあるため、間食を減らすサポートをしてくれ、ネバネバ食材を汁物やサラダ、丼物などにしていくこともでき、調理の手間が少ないのも魅力の一つです。

栄養バランスを整える一品として、ぜひ毎日の食卓に取り入れていき習慣化を、ぬめり成分を健康の味方にしていきましょう

お酢で糖の吸収を抑制していく

日々の食事の中で、血糖値の急上昇を防ぐためには、食材の選び方だけでなく調味料にも注目していき、その中で「お酢」に含まれる酢酸には、糖の吸収を穏やかにする効果があるとされています。

酢酸は、デンプンを分解する酵素の働きを抑えることで、食後の血糖値上昇を緩やかにする働きがあります。

また、お酢には減塩効果もあり、塩を使いすぎずに味に深みを出すことができるのも大きなメリットの一つに、さらに脂肪の燃焼を助ける作用もあり、ダイエットや内臓脂肪対策にも役立ってくれます。

ドレッシングや酢の物、炊き込みごはんなど、無理なく取り入れやすい使い方も多種多様で、毎日大さじ1杯程度のお酢を意識して取り入れることで、腎臓にもやさしい食習慣を築くことができるのです。

財布にも優しく腎臓のケアを

こんにゃくやきのこ類はお財布にも優しく、腎臓を守る食生活でも非常に力を発揮してくれ、超ローカロリー、不溶性食物繊維を豊富に含んでいます。

不溶性食物繊維は、腸の蠕動運動を活発にし、便通を整える効果が期待できるのです。

最近の研究では、便秘が腎臓機能に悪影響を及ぼすことも指摘されており、腸内環境を整えることが腎臓の健康維持にもつながると注目されています。

便とともに、体内にたまった老廃物や毒素も排出されるため、腎臓の負担を軽減する一助になるので、日常的に取り入れて、体にも財布にも優しい腎臓ケアを続けていきましょう。

オイルを賢く選んで肝臓を労る

毎日の料理に使う油も、腎臓や肝臓の健康に大きな影響を与え、特に脂質異常症の方やメタボを気にされる方は、油の種類に意識を向けることが重要になるのです。

ポイントは良質な油を選ぶことになり、青魚やえごま油、亜麻仁油などに含まれるオメガ3脂肪酸は、炎症を抑え、血液をサラサラにする働きがあり、腎臓や肝臓の負担を軽減してくれます。

また、日常的に使用する油としては、オレイン酸を豊富に含むオリーブオイルを使用し、オリーブオイルは酸化しにくく、体内での代謝にもやさしいため、腎臓にも優しい油といえます。

揚げ物や炒め物ではなく、なるべく加熱を控えたサラダや和え物などでの活用が理想的です。

減塩に縛られずにメリハリを

腎臓を守るには減塩が大切になっていきますが、いきなりすべての食事を薄味にすると、味気なさに戸惑い、長続きしにくくなり、ストレスになることも

そこで大切なのはメリハリになり、1日3食のうち、まずは1食だけを減塩メニューに切り替えることから始めましょう。

おすすめは朝食減塩、もともと軽めに済ませやすく、塩分を控える工夫がしやすい時間帯になります。

具だくさんの味噌汁の代わりに野菜スープに変えたり、漬物の代わりに果物を添えるなど、工夫次第で美味しさを保ちつつ塩分を抑えることができるので、無理をせず、楽しみながら続けていきましょう。

減塩には薬味を上手に使う

塩分を控えると、食事が味気なく感じることがありますが、実は“おいしさ”は塩だけではなく、香りや刺激、酸味といった味覚の広がりも、満足感に大きく関わっているのです。

そこで活用したいのが薬味になり、ネギやみょうが、大葉、生姜などの香味野菜は、少量でも風味を引き立て、塩分が少なくても美味しく食べる工夫になります。

また、こしょうや一味、七味といったスパイス類や、レモンや酢などの酸味も有効なアイテムになるのです。

自分の好みに合う薬味を見つけておくと、自然と減塩ができ習慣化しやすいので、毎日の食事の中で香りや刺激を上手に取り入れていきましょう。

市販の素などの塩分に注意を

腎臓を守る食生活では、塩分の摂取を控えることが基本となります。

そのために減塩調味料や出汁を活用する方も多いですが、市販の出汁パックや調理の素などには、実は多くの塩分が含まれていることも少なくありません。

特に「うまみ」や「コク」を強調する商品には注意が必要になりますので、購入の際は、食品表示をよく確認し、ナトリウムやリンの添加がされていないかをチェックしましょう。

また、減塩と書かれていても、リンなど腎臓に負担をかける成分が含まれている場合もあります。

できる限り、自分で出汁をとる、調味料を少しずつ加えるなど、手作りの工夫を取り入れることで、塩分も余分な添加物も自然と減らすことができるのです。

発酵食品を食べて毒素を外へ

腎臓の健康を守るためには、体にたまった毒素を効率よく排出することが欠かせず、その排出に関わるのが「腸」になります。

腸内環境を整えることで、腸からの毒素の排出がスムーズになり、腎臓の負担を軽減することにつながり、そのためには、食物繊維だけでなく、発酵食品の積極的な摂取が大切です。

発酵食品には、納豆、キムチ、ぬか漬け、味噌、ヨーグルト、塩麹、甘酒などがあり、乳酸菌や麹菌、酵母などの微生物が腸内の善玉菌を増やす働きをしてくれるのです。

腸内の善玉菌が元気であれば、悪玉菌の増殖を抑え、腸内フローラのバランスが整い、便通の改善や免疫力の向上にもつながっていきます。

重要になるのが、善玉菌を「毎日」取り入れることで、ヨーグルト一つとっても、使われている菌種によって体への影響が異なります。

数種類を食べ比べながら、自分の体に合う発酵食品を見つけていくことも、楽しみのひとつにしていき、体の内側から毒素をしっかり外に出す力を高めていきましょう。

まとめ:今日から腎臓を守っていき 将来の重病を防いでいく

腎臓の健康は、私たちの毎日の生活習慣と深く結びついています。

その中でも「リン」の過剰摂取は、腎機能をじわじわと蝕み、気づかないうちに慢性腎臓病や人工透析のリスクを高めてしまうのです。

リンは本来、骨や細胞に必要な栄養素ですが、食品添加物などの形で過剰に体内に入ると、カルシウムと結びつき、有害なCPP(リン酸カルシウム粒子)となって腎臓や血管を傷つけてしまいます。

今回は、腎臓を守るために「リンを減らす」工夫を中心に、食材の選び方や調理法、食事の順番、添加物への注意など、日常に取り入れやすいポイントを数多く紹介してきました。

例えば、ナチュラルチーズや大豆製品を選ぶ、野菜や発酵食品を積極的に摂る、腸内環境を整えるといったことは、腎臓だけでなく、全身の健康寿命を延ばす習慣にもつながっていきます。

また、塩分や糖質、悪い脂質の摂りすぎ、高血圧や高血糖といった腎臓を弱らせる要因にも目を向け、総合的な体のケアにとても重要になります。

腎臓は一度機能が落ちると、回復が難しく、生活の質が大きく下がる臓器になり、だからこそ、まだ元気なうちから「守る食生活」を始めることが大切になってくるのです。

毎日の食事が未来の体を作るという意識を持ち、自分の健康を自分で守る知識と習慣を、無理なく楽しく身につけていただければ幸いです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

21

コメント