こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、健康ミライフには糖尿病を知る事から 今日から対策改善の話になります。

最近友達の主人が糖尿病と診断されたの

私も父さんも糖尿病が怖いわ

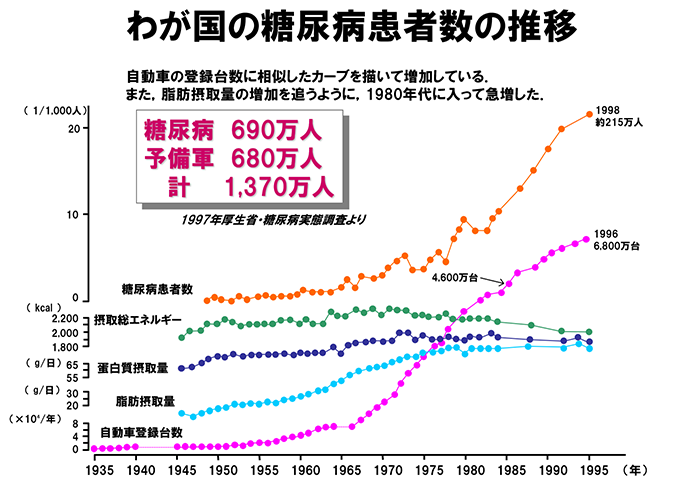

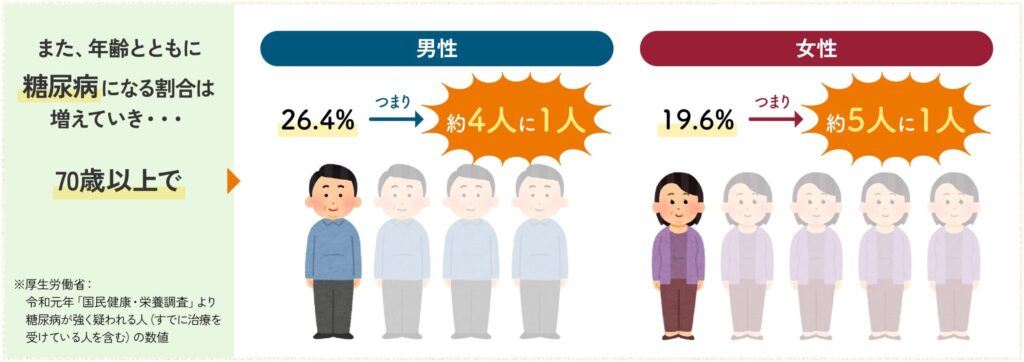

糖尿病は年々増加傾向にあります

年齢と共に対策が必須になります

前もって対策が必要によね

でも私あんまり糖尿病のこと知らないわ

糖尿病の言葉が一人歩きしてますね

まずは糖尿病を知る事から始めましょう

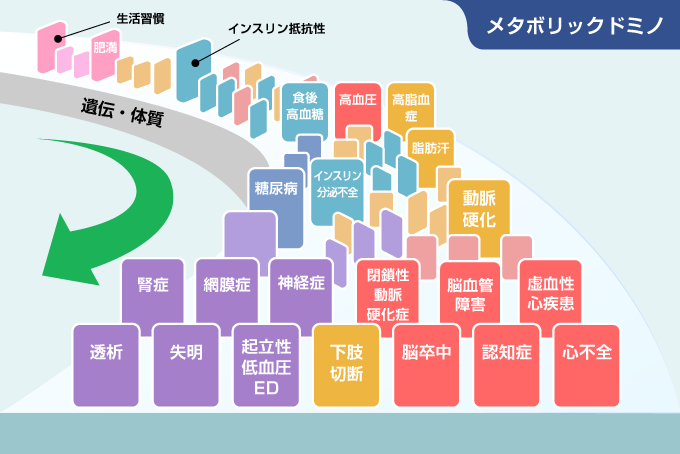

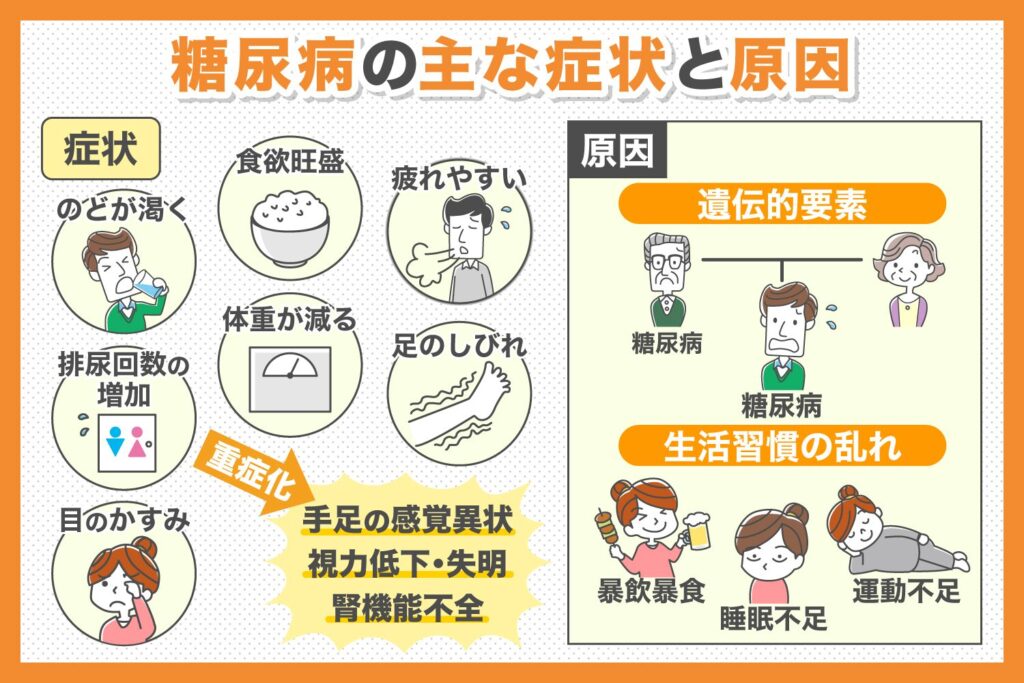

糖尿病は今の医学では完治は難しく、糖尿病を患う過程で血圧や血糖、肥満など多くのマイナス症状を体に招いてしまいます。

糖尿病は、一時的に生活習慣の改善で血糖値が安定したとしても、一度上がりやすくなってしまった高血糖の体質が変わる事がなく、ちょっとした事で元に戻ります。

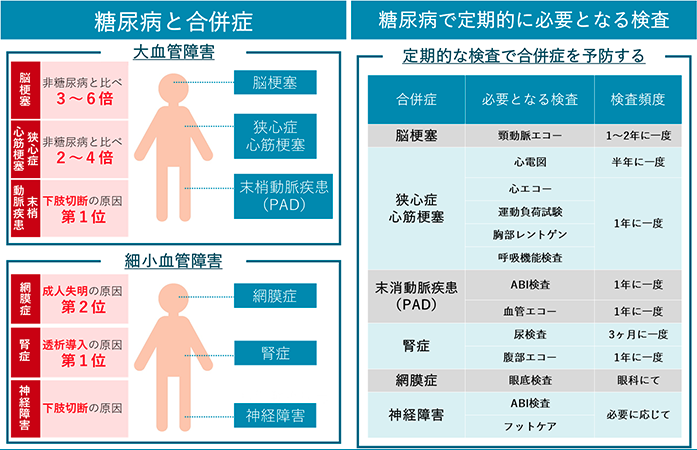

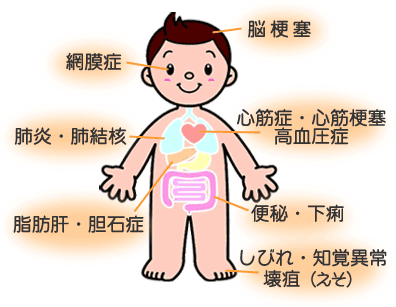

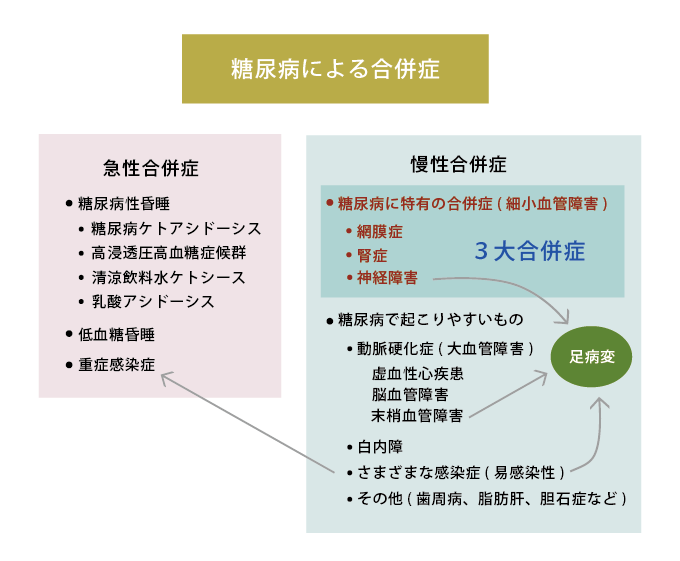

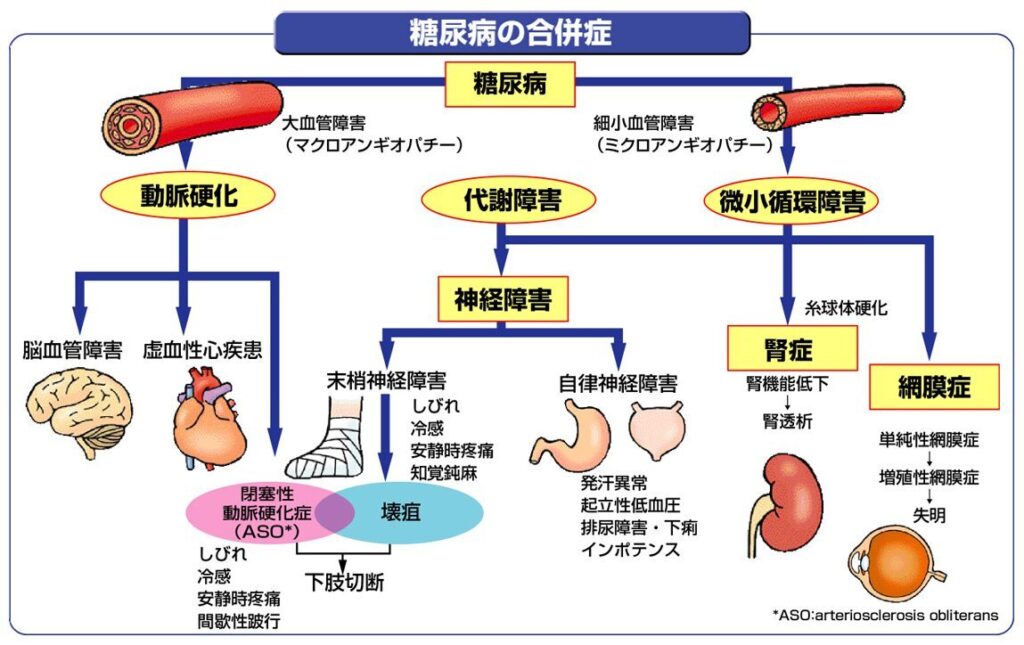

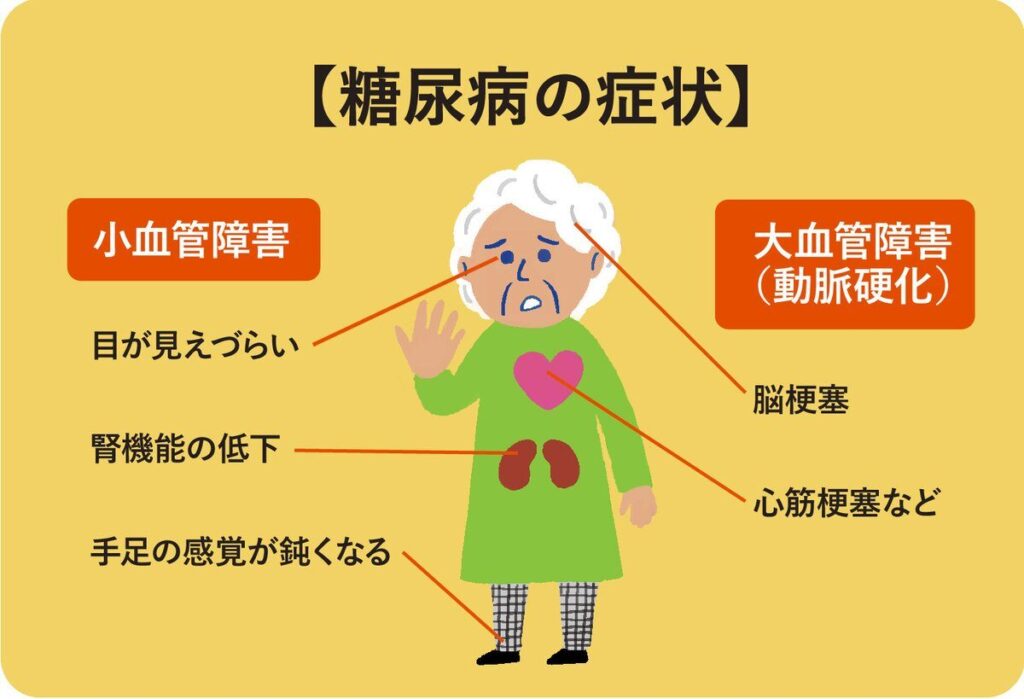

糖尿病自体は大きな症状はないのですが、本当に怖いのが合併症になり、失明、腎臓の機能低下、足の切断などQOL多く下がる症状ばかりになるのです。

何もしないは病気を悪化させてしまうので、まずは糖尿病をしっかりと知り、小さく対策と改善を行い、ミライフを病気の事を気にせずに過ごしていきましょう。

・糖尿病をしっかりと知る事から

・糖尿病の初期症状を把握する

・糖尿病と合併症の怖さを知る

糖尿病を知ることで生活習慣を見直し

小さく改善をして重病リスクを下げましょう

目次

糖尿病がどんな症状か知る事から

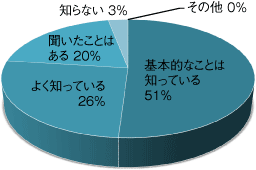

糖尿病の言葉を知っている方は、多くいらっしゃいますが、その中で、どのような症状かを知る人はあまりおらず、薬だけの対策や途中で治療を放置してしまう方も

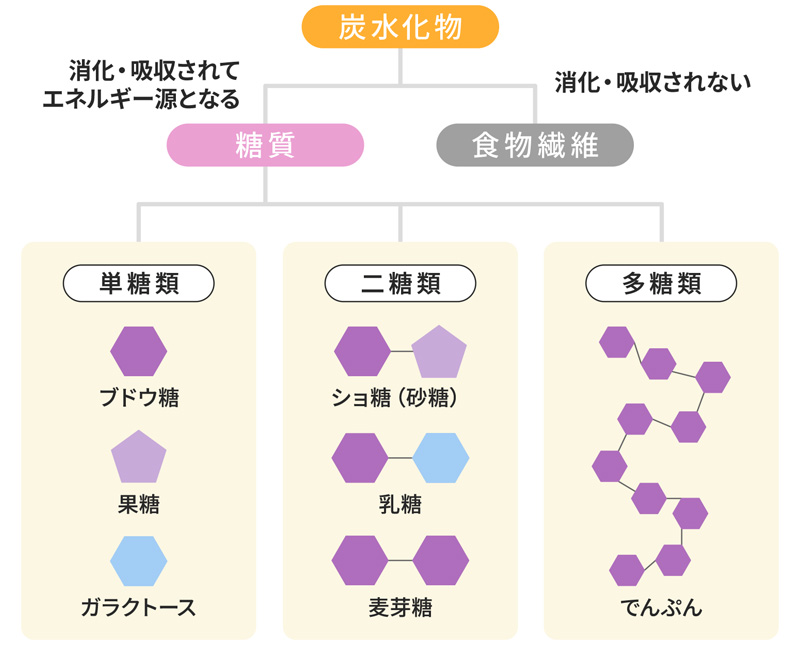

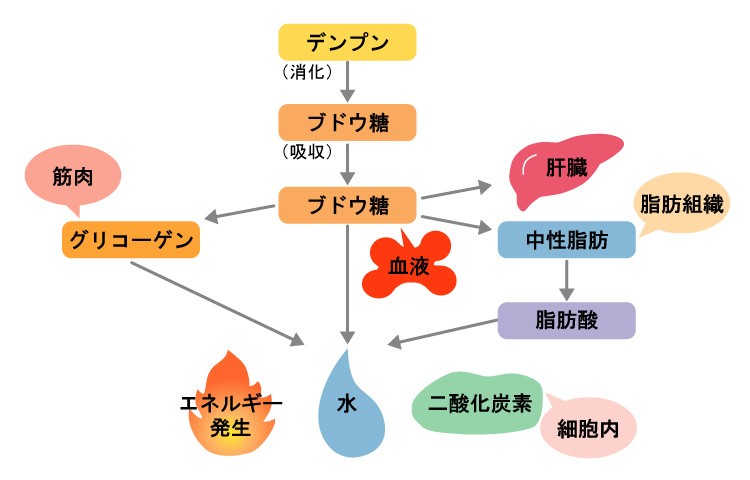

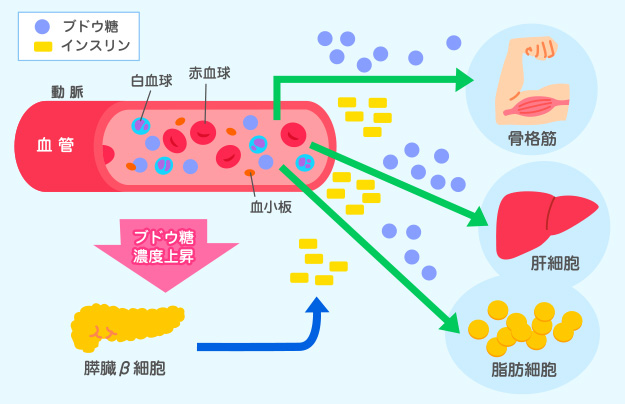

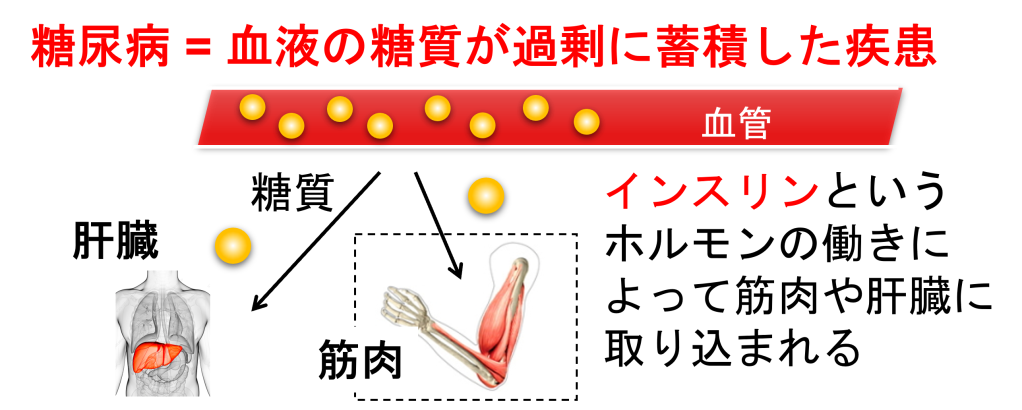

糖尿病と聞くと、「血糖値やインスリン」が浮かびます、人間は食事をすると栄養素を吸収、その中でも糖分を含む食べ物を食べると、酵素の働きでブドウ糖へと分解

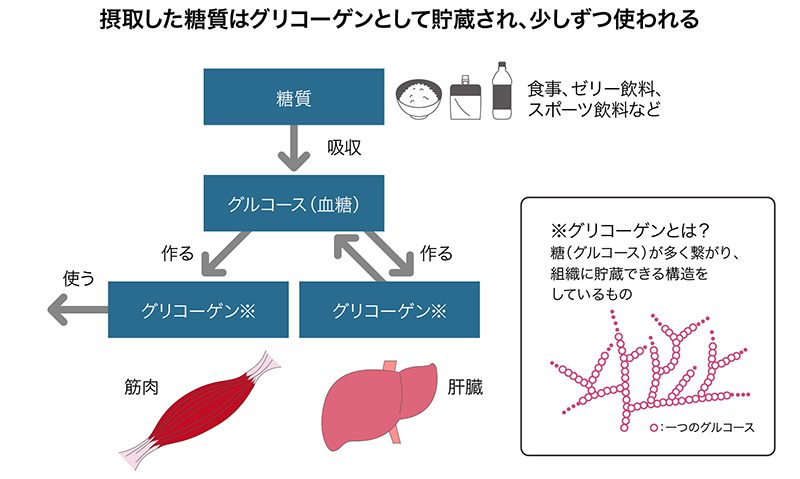

このブドウ糖は小腸を通して血液中に吸収をされ、肝臓や筋肉などの全身の細胞に運ばれ、私たちのエネルギー源として使用をされて、余るとグリコーゲンとして蓄えます。

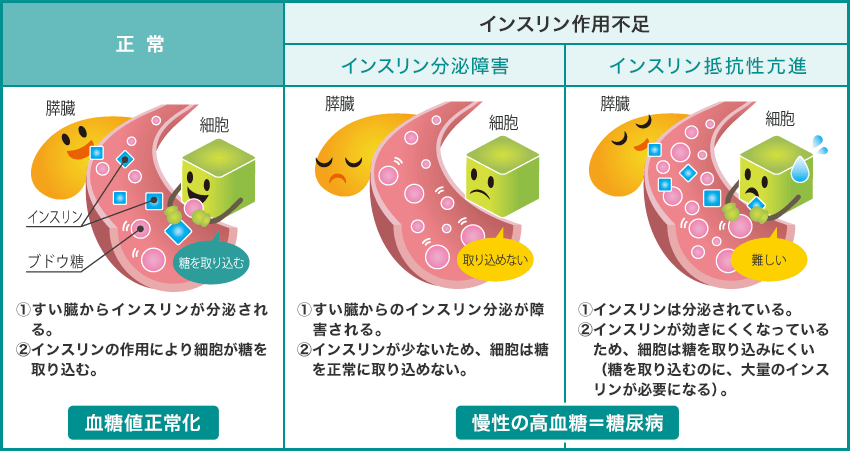

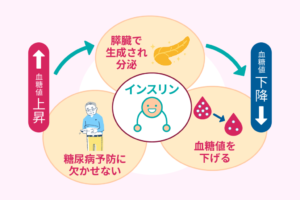

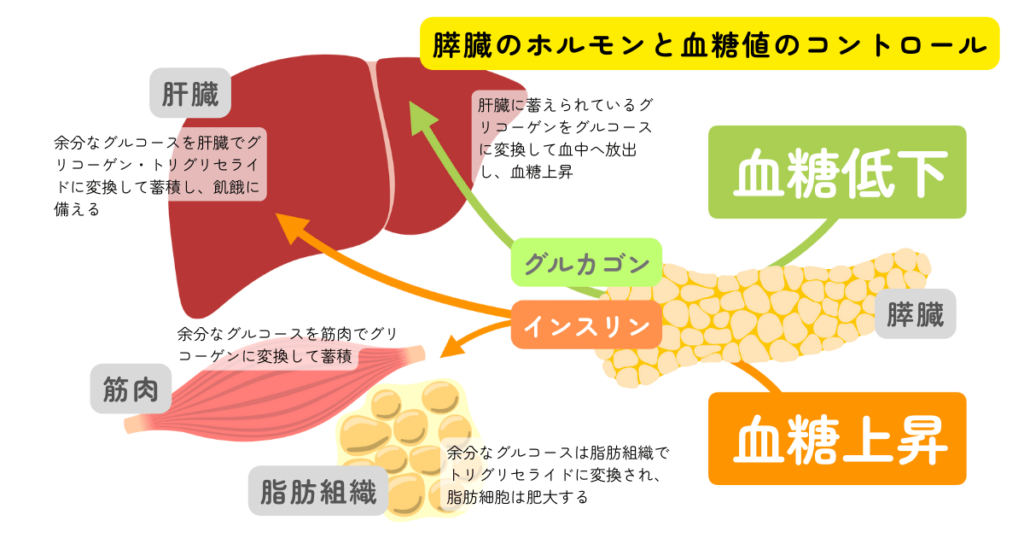

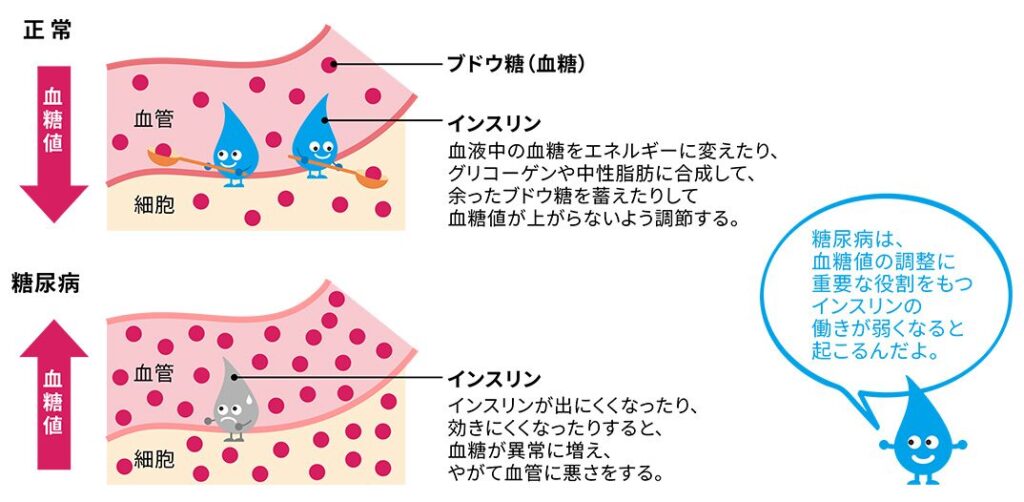

このサイクルを「糖代謝」と言い、膵臓から分泌されるインスリンをはじめとする各種ホルモンが適切に働き、血糖をコントロールしてくれます。

しかし、糖尿病の方はこの糖代謝の異常が原因で発症し、インスリンの分泌が減少したり、働きが悪くなったりと体に悪影響を及ぼします。

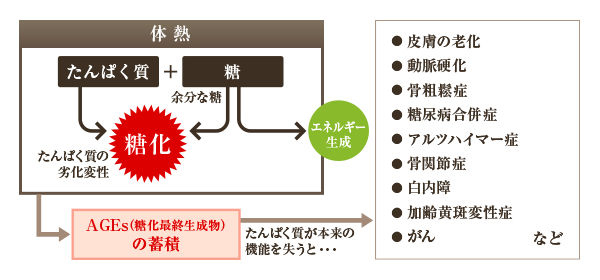

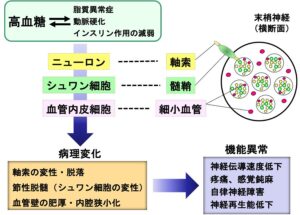

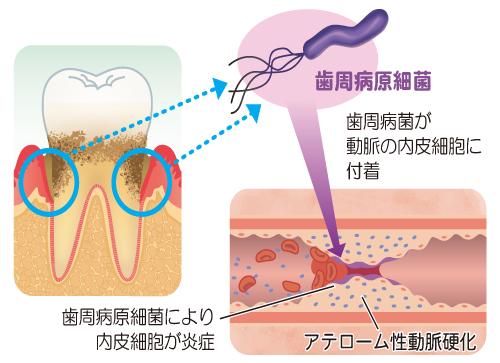

この状態が続くと、血液中にブドウ糖が溢れた高血糖状態になり、ブドウ糖が血管の内側の細胞内に入り込み、細胞を傷つけて日々血管にダメージ、動脈硬化を進行させます

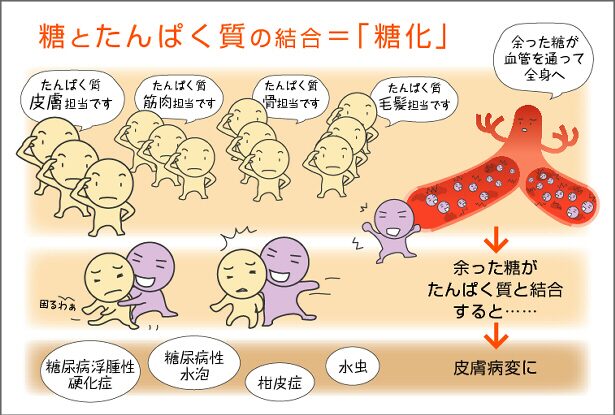

血液中に溢れたブドウ糖は血管の内側の細胞と結びつき、「糖化」現象を起こし、細胞が焦げ付いてしまい臓器の働きを阻害、腎臓や肝臓の働きが悪くなり、重病のリスクが跳ね上がります。

血管にダメージが入り続けてしまうことで、高血圧や脂質異常症、脳、心臓系の血管疾患の重病と隣合わせに、1日にでも早く生活改善が重要になるのです。

① 糖尿病を放置するとどうなる

糖尿病自体は命を脅かす病気でないのですが、その先に合併症が潜み、その事で命に深く関わる重病をとなることが多いのです。

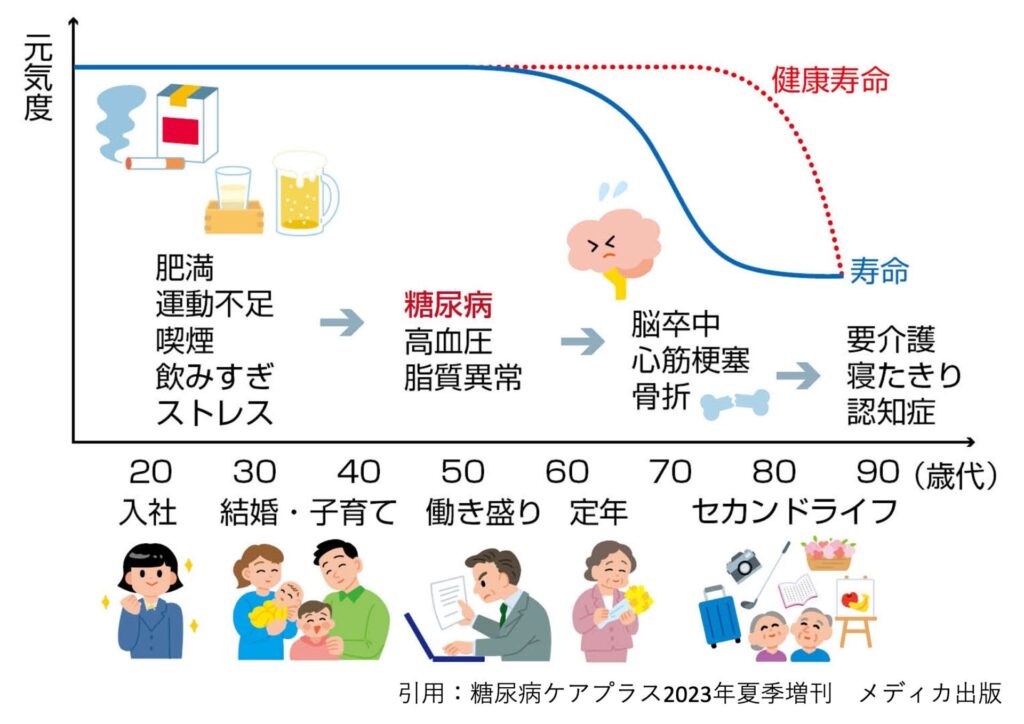

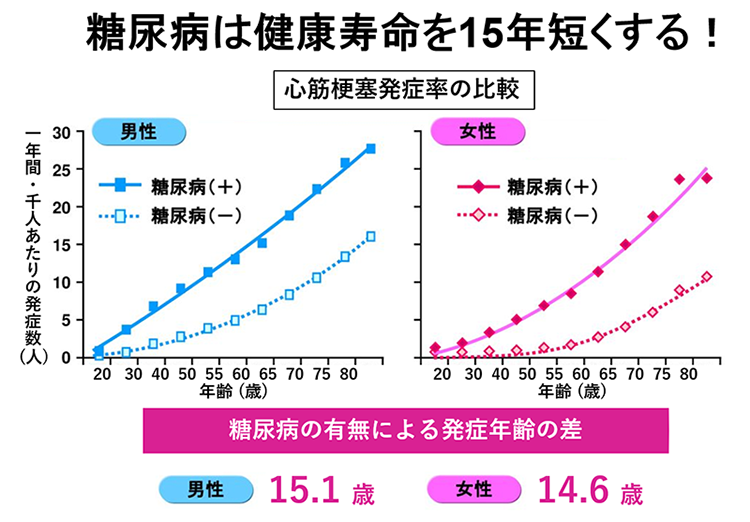

最新のデータでは、糖尿病の患者の方は平均年齢よりも2~3年寿命が短く、健康状態が悪い状態での生活を強いられてしまうのです。

しかし、早期対策、血糖値のコントロールや禁煙、禁酒、運動を行ったりし生活改善を行う事で、他の方と同じような生活を送ることも可能になっていきます。

糖尿病は進行していくことで、突然意識を失う高血糖性昏睡を患い、薬の用法や用量を間違った時に脱水症状をおこし、最悪の場合命を落とす危険もあるのです。

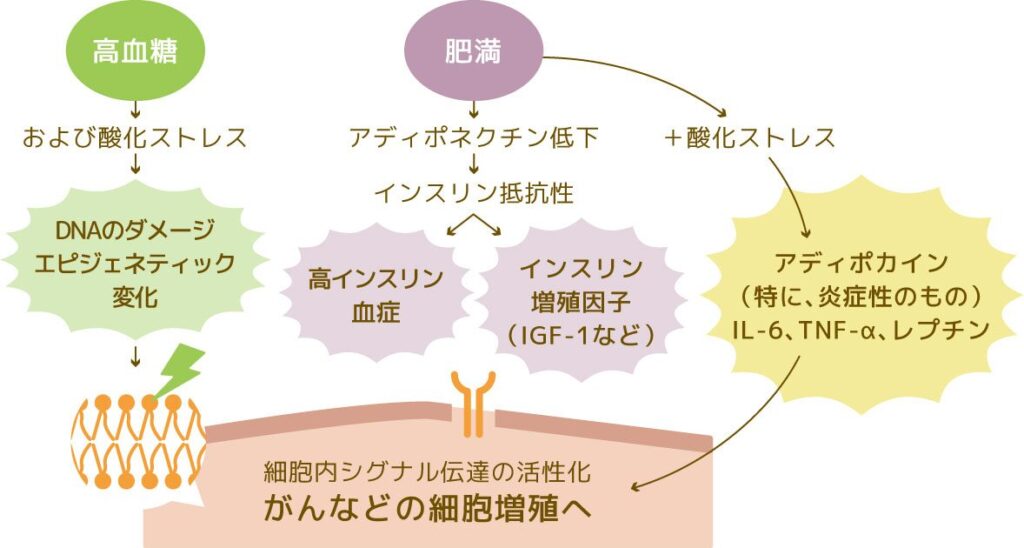

また、海外の研究結果によると2型糖尿病の方は、がんの死亡率が高まることもわかっており、前立腺がん以外の発症リスクも上昇してしまうこともわかっています。

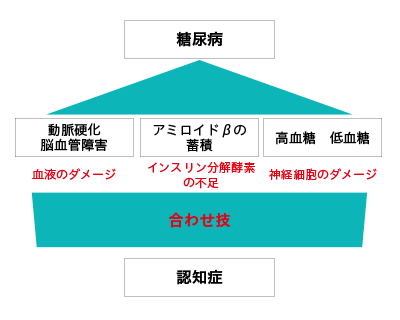

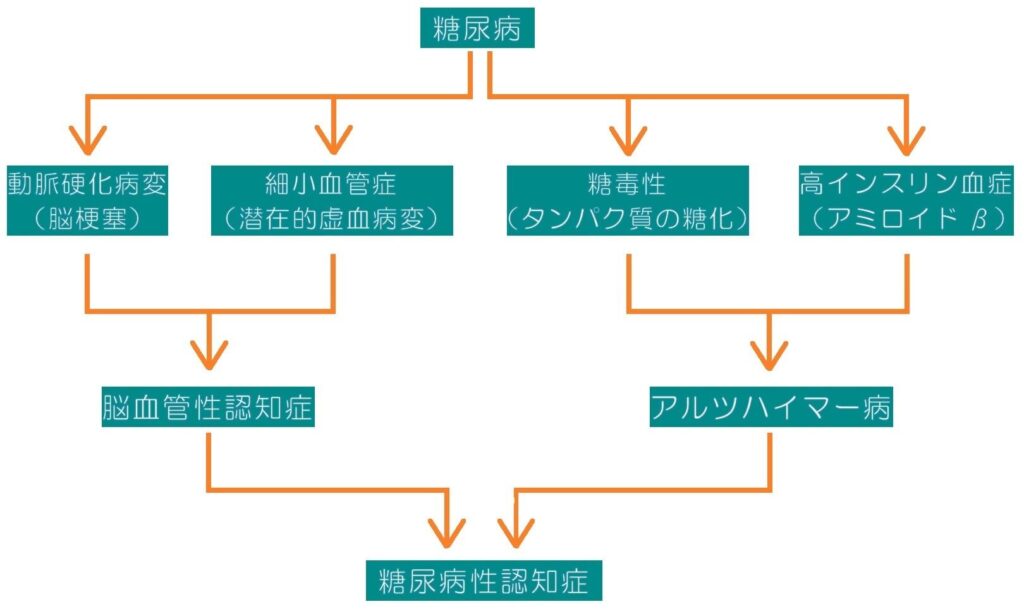

そのほかの研究では、糖尿でない人に比べて、脳卒中のリスクが2~4倍高くなり、アルツハイマー認知症は1,5倍、血管性認知症は2,5倍発症しやすいこともわかっているのです。

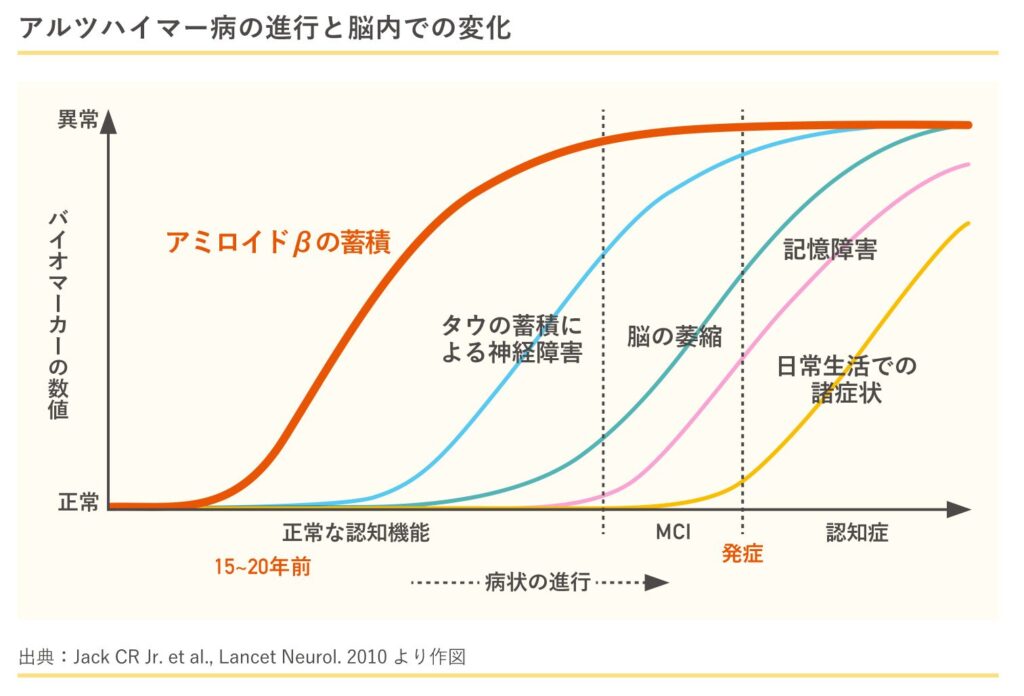

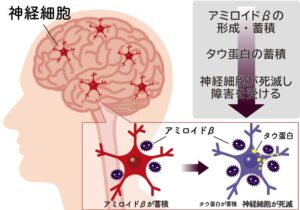

アルツハイマー型の認知症はアミロイドβと言う脳のゴミが溜まり、長い年月をかけて脳に悪影響を及ぼしれ認知機能を低下させていきます。

このアミロイドβはIDEというインスリンを分解する酵素により分解されるのですが、高血糖状態ではIDEがインスリンの分解に使われ、アルツハイマー認知症が進行してしまうのです

更に、脳血管性の認知症は脳血管が障害を受けて発症し、糖尿病がもたらす動脈硬化によってダメージが大きくなると言われ、近年では「3型糖尿病」とも言われるほどです。

糖尿病を発症すると健康な状態の人よりも様々な病気にかかるリスクが増加し、その症状も悪化してしまう傾向にあるので、今から生活習慣を見直し改善をしていきましょう。

② 糖尿病の初期症状を知っておく

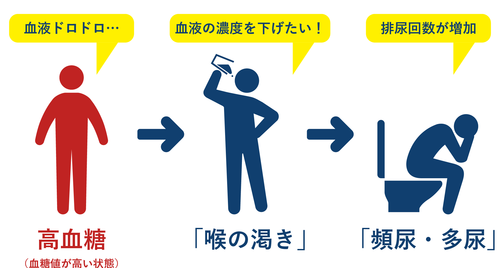

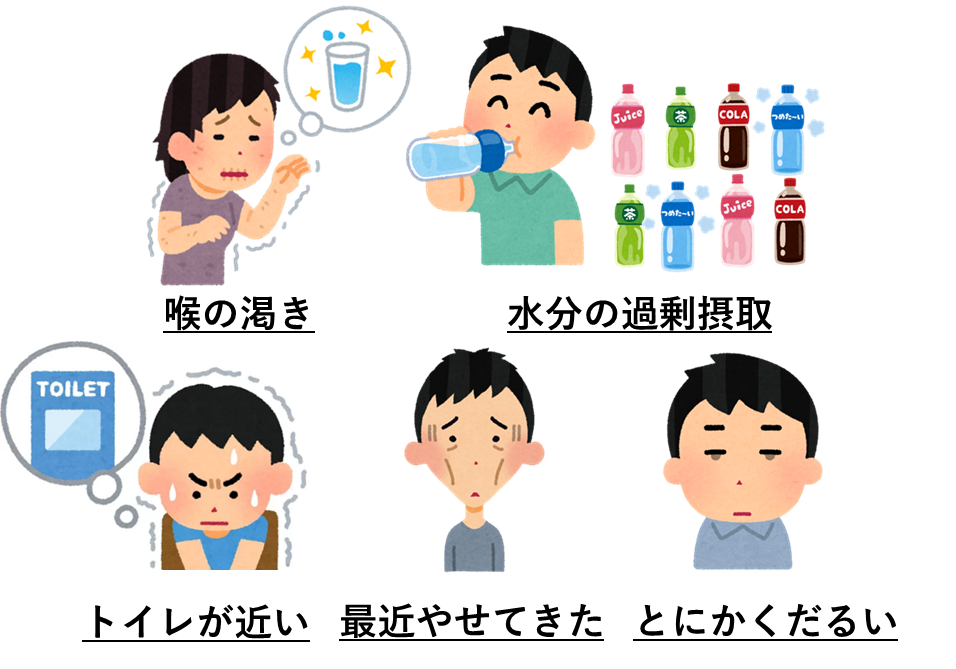

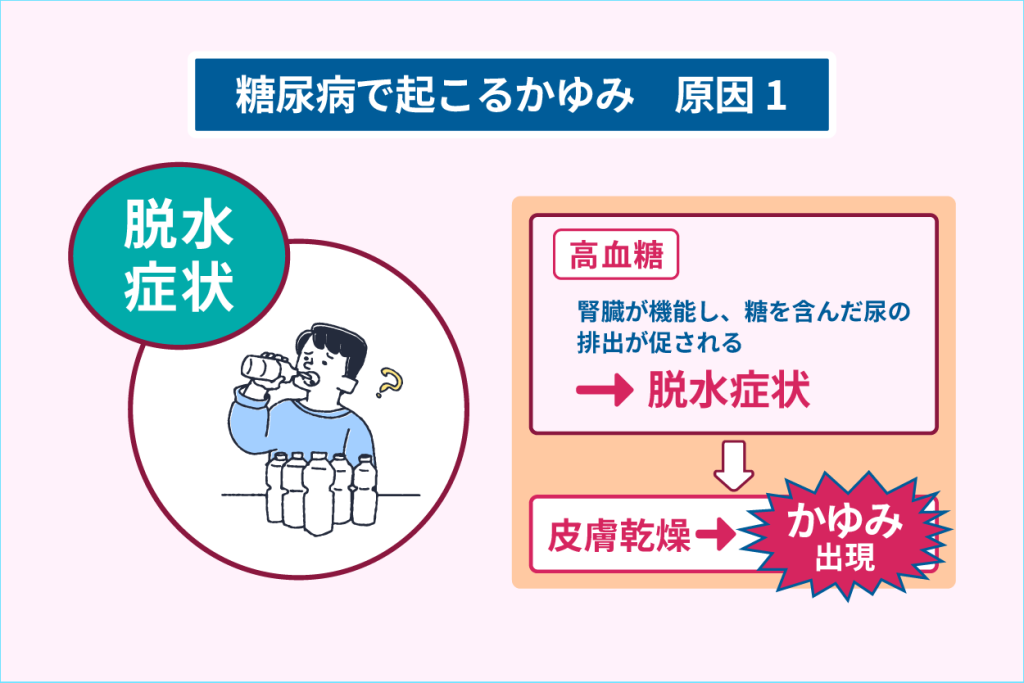

糖尿病の初期症状は自覚症状がないことが多く、症状にも気がつきにくい物も、その中でも目立つ初期症状が喉の渇きと頻尿になります。

糖尿病になると血液中の余分なブドウ糖を外に排出しようとし、トイレの回数が増加、トイレの回数が増える事で体内の水分が不足するため、喉が渇いたり、脱水症状を起こします。

インスリンが減ったり、働かなくなったりする事で糖を細胞内に取り込めず高血糖になる病気が糖尿病、そのために肝臓や筋肉の細胞エネルギーが届かず、だるさや疲労感の原因に繋がります。

傷も治りにくかったり、皮膚が痒くなったりする場合もあり、動脈硬化が進む病気のために結構不良を起こし、必要な酸素や栄養素を運びづらくなってしまいます

高血糖には炎症反応を促す作用もあり、より一層傷が治りにくい状態が維持されてしまい、水分不足からの乾燥肌も起こるので、しっかりした水分補給が必須になります。

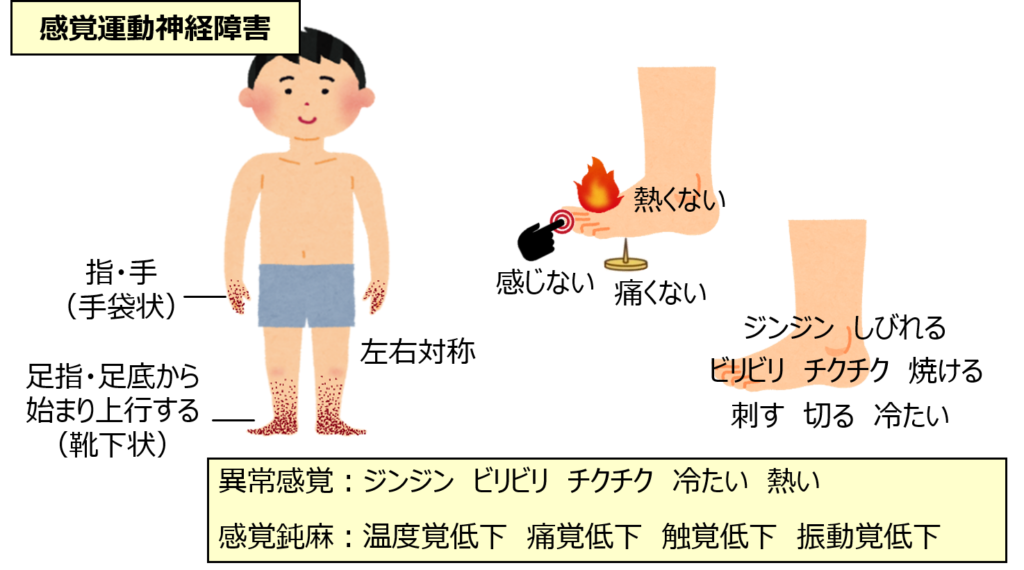

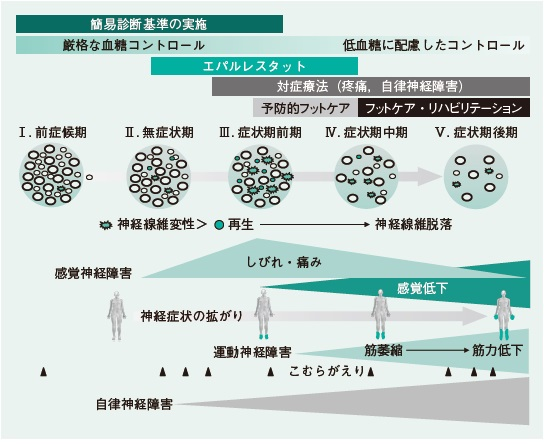

③ 足切断を行う前に改善を

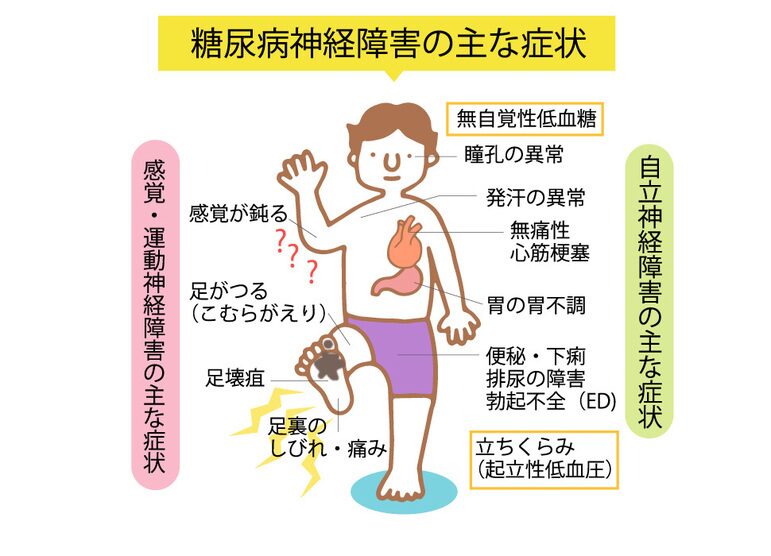

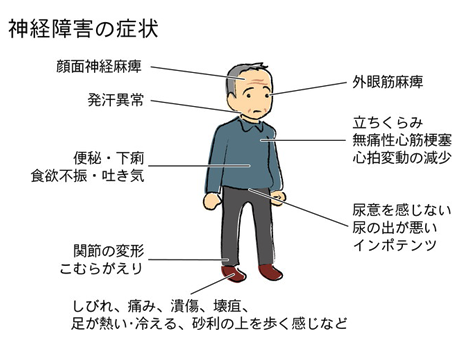

糖尿病の合併症の中で最も多く、早く症状が出るのが神経障害になり、糖尿病=足の切断のイメージが思いつく方も多いでしょう

なぜ足の切断になってしまうのかというと、神経障害は高血糖で血行が悪くなり、動脈硬化が進んで、末梢神経や酸素が届かなくなり、末梢神経が破壊され起こります。

初期段階では手足の痺れ、感覚麻痺などが起こり、自律神経に障害はで始めると、立ちくらみ、不整脈、下痢、便秘、ED、排尿障害なども患うのです。

糖尿病が進行すると、全身の感覚が麻痺して足に傷があっても気が付かなくなり、高血糖状態のために白血球や免疫に関する細胞の働きが低下してしまうのです。

そうなると、ちょっとした傷からでも感染症を引き起こし、重症化しやすく、動脈硬化が重症の場合に足が腐ってしまい、最悪の場合に切断手術をすることもあるのです。

最近では、動脈硬化により狭くなった血管を治療で膨らませ、血流の悪い血管を迂回する通路を作り切断を免れる方法もあるので、担当医に相談をしてみましょう

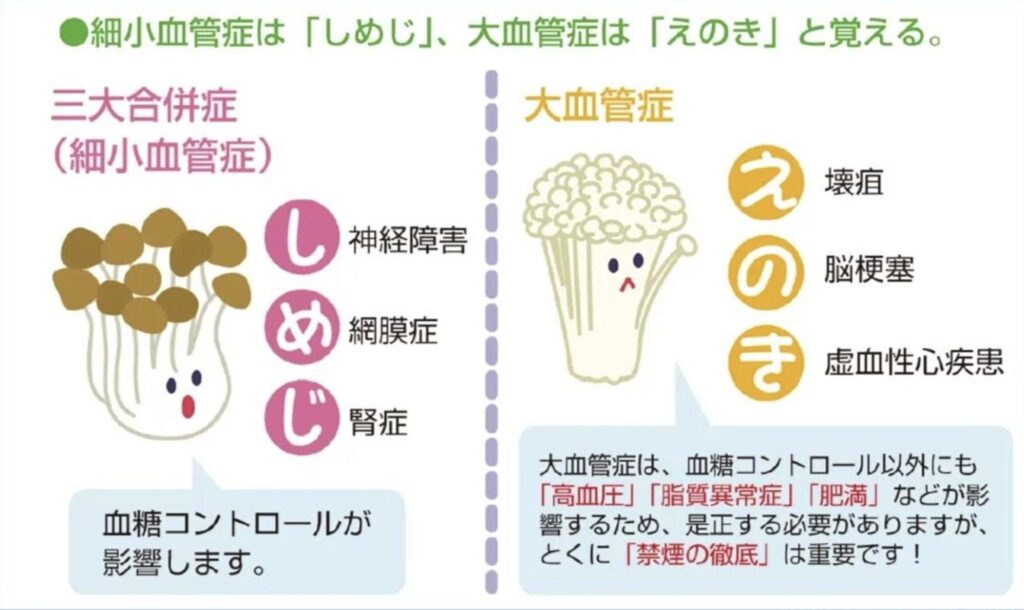

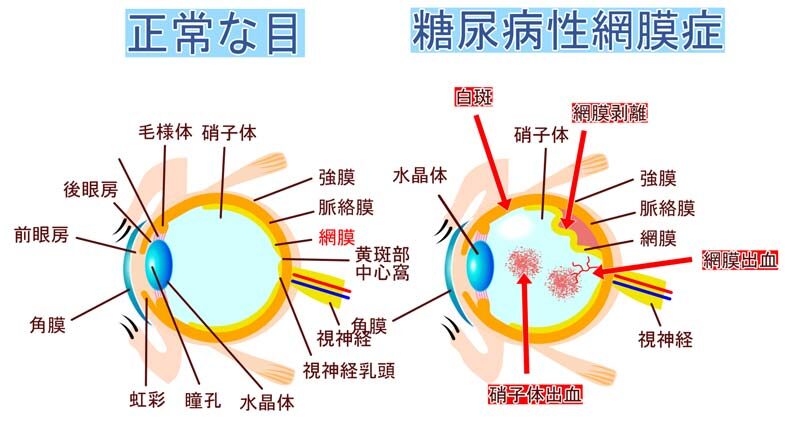

④ 糖尿病から失明をする前に

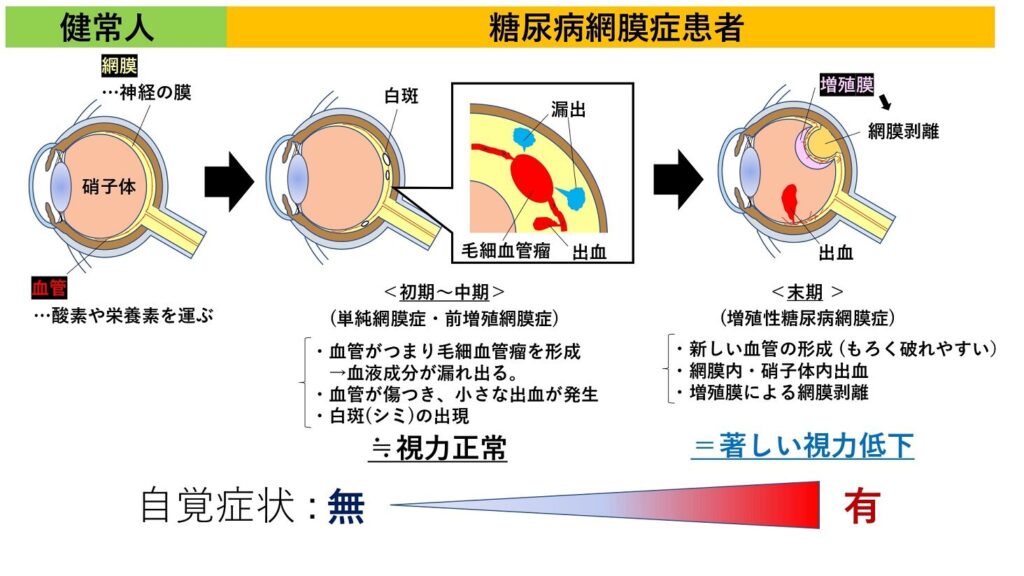

最近目がかすんだり、ぼやけている事を放置してしまうと、実は糖尿病が進行、悪化している傾向があり、糖尿病網膜症を発症、目の毛細血管にダメージが蓄積してしまうのです。

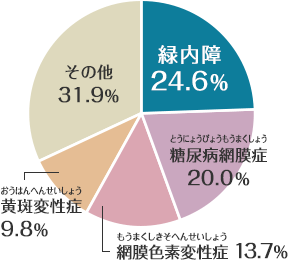

糖尿病網膜症は日本の失明の原因第2位になっており、QOLが大きく減少、その他の目の病気も発症するリスクも高まるのです。

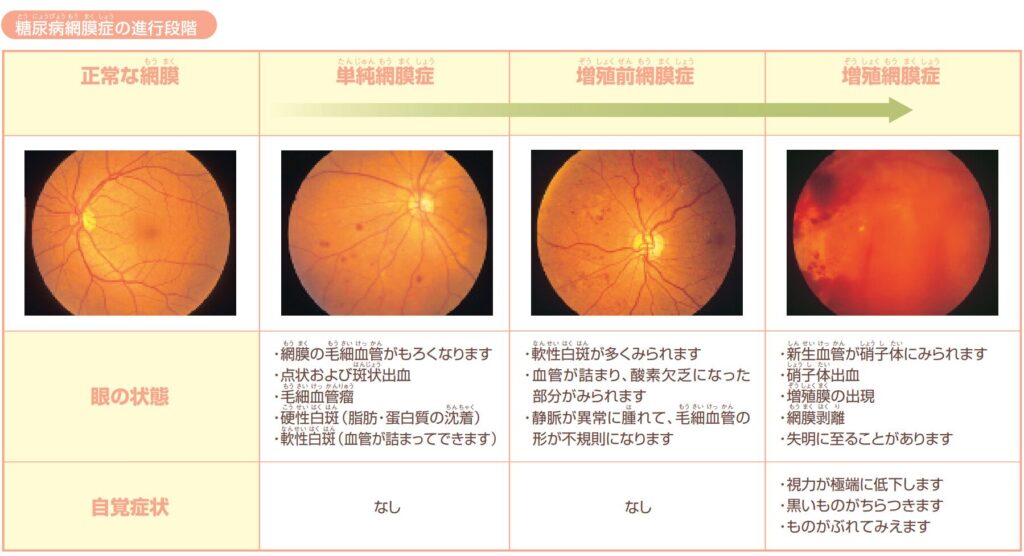

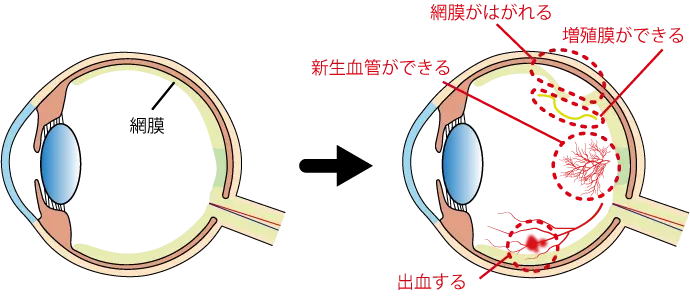

糖尿病網膜症の初期段階では、網膜の毛細血管にこぶができたり、出血によるシミができたりと大きな影響はないのですが、進行すると目に栄養や酸素を運べない状態に

体は酸素や栄養が運べない事で、新しい血管を作ろうとし、この血管は通常の血管よりも脆いために、簡単に破れ出血し視力の低下や最悪の場合に失明に至るのです。

糖尿病網膜症は初期段階では自覚症状がなく、症状が進んで視力の低下してから気がつく事がほとんどになり、糖尿病を発症して5~8年かかると言われています。

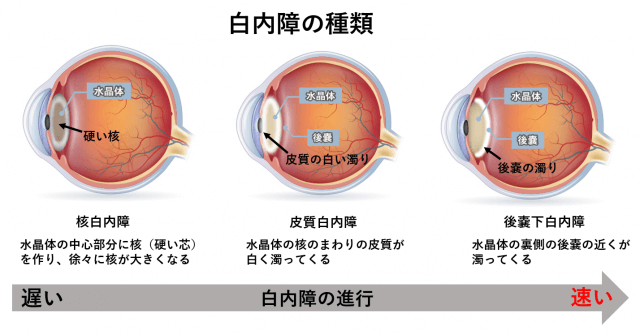

糖尿病は失明のイメージが先行していますが、それだけではなく様々な病気にかかりやすくなり、目の水晶体のタンパク質が変性するため、白内障も起こりやすくなります。

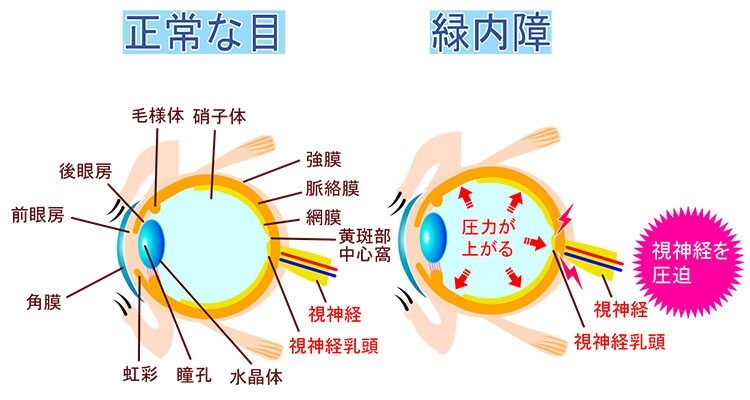

また、新生血管がたくさん出来てしまうと、房水と呼ばれる目の中の水分が塞がれ、眼圧が上昇し、緑内障を発症するリスクも増加をします。

初期段階なら、レーザー治療により、新生血管を防止できたり、縮小させたりすることが可能になるので、目の定期検査も重要になっていきます。

⑤ 糖尿病と腎臓の関係性

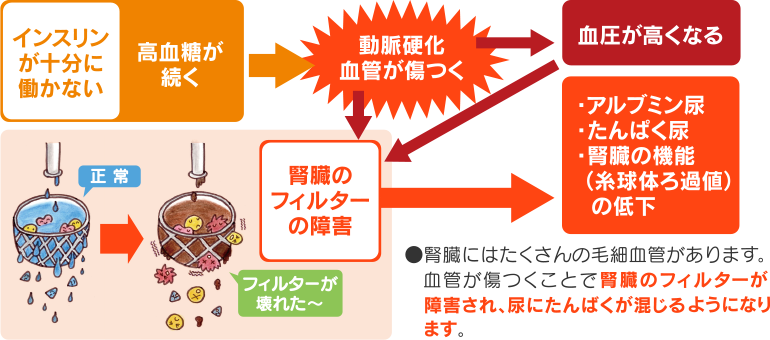

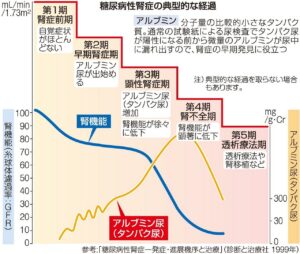

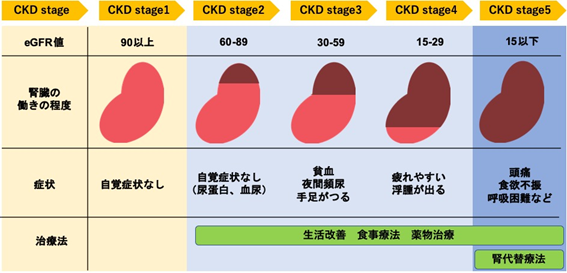

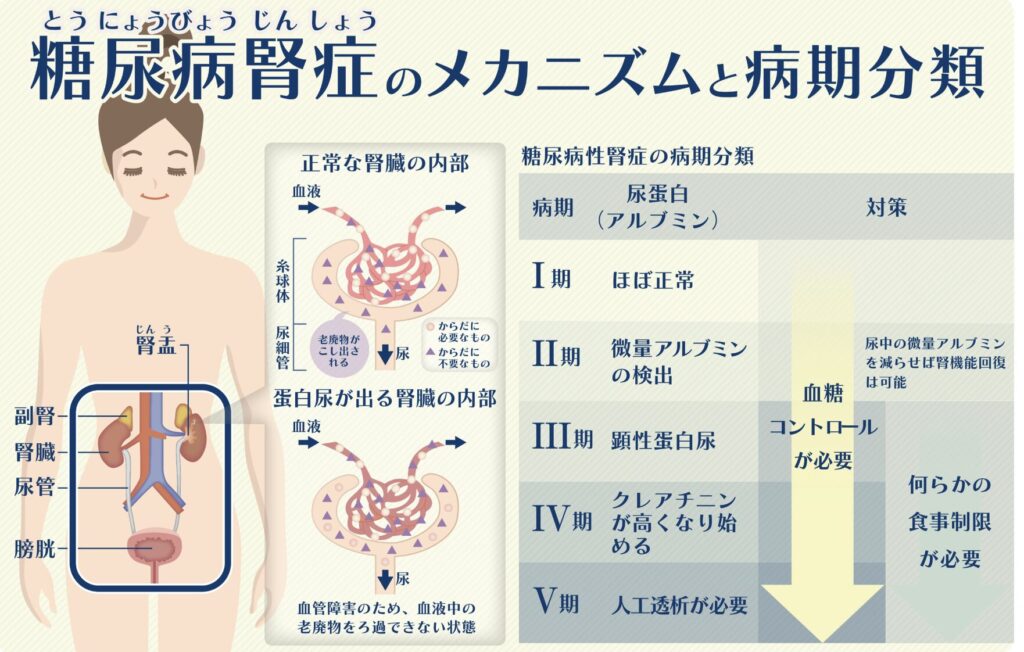

糖尿病になると全身の動脈硬化が進み、その中でも腎臓は無数の毛細血管で出来た糸球体で構成される臓器のために、ダメージを受けやすい事が知られています。

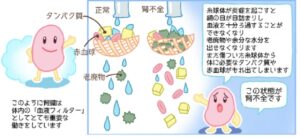

腎臓には、糸球体がふるいのように働き血液中の老廃物を濾過する機能があるのですが、血糖値が高くなると、その働き悪くなり、タンパク質が漏れるようになるのです。

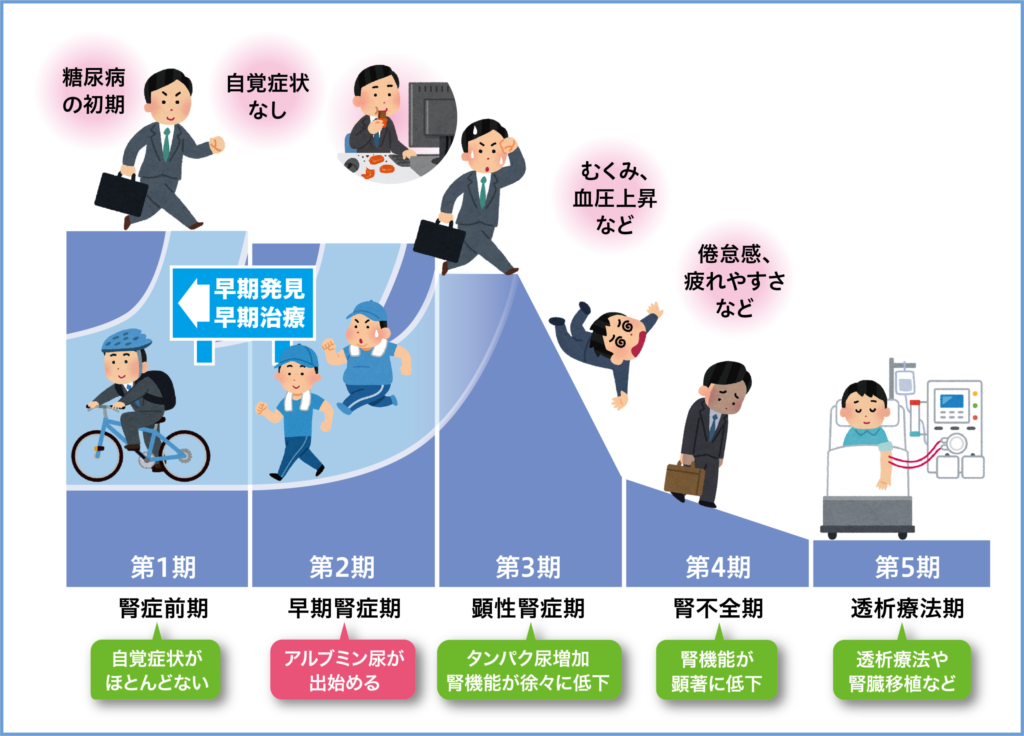

更に高血糖状態が続くと「糖尿病性腎症」を発症し、塩分も水分も十分に濾過ができなくなってしまうのですが、糖尿病性腎症は初期段階では自覚症状が出にくいのです。

糖尿病性腎症は10~20年の歳月をかけてゆっくりと時間をかけて進行し、重症になった段階でむくみやだるさ、呼吸が苦しいなどが現れます。

しかも、一度失われてしまった機能は元に戻ることはなく、糖尿病になった際には定期的に血液検査や尿検査が必要になってくるのです。

糖尿病性腎症を診断をされてしまうと、タンパク質やカリウム制限する食事療法や運動療法、血糖値を下げるために薬物療法が検討され、そこから進行すると腎不全に陥ります。

腎不全になると、自分では余分な水分や電解質、老廃物などを除去できない状態になり、これ以上に進行すると血液透析、腹膜透析といった治療が必要になるのです。

糖尿病性腎症は、糖尿病意外にも肥満や生活習慣、体質などの複合的な原因が重なって悪化することがほとんどになります。

最近では、血糖コントロールが適正に行われていないと老化を引き起こす酸化ストレスが生じ、動脈硬化を促して腎障害が進んでしまうと言われています。

普段から血糖値をあげない生活を意識していき、糖尿病をはじめ、腎臓を悪化させないようにしていきましょう

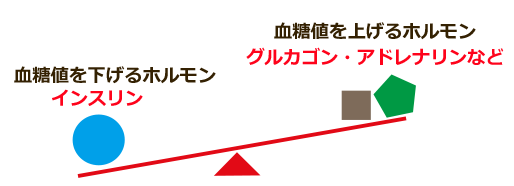

⑥ 血糖値を下げるのはインスリンだけ

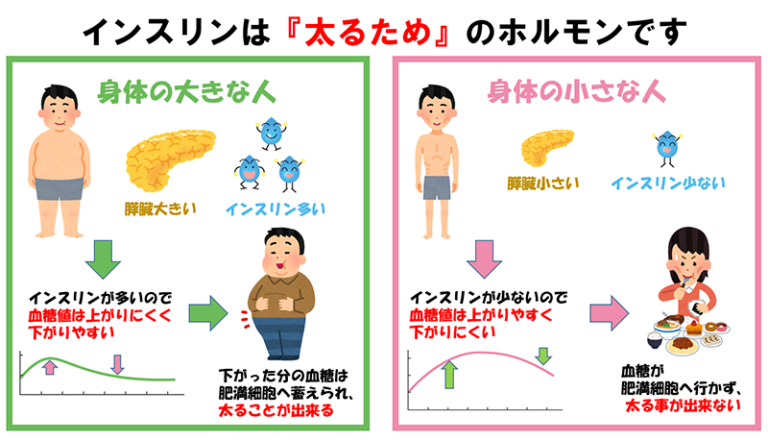

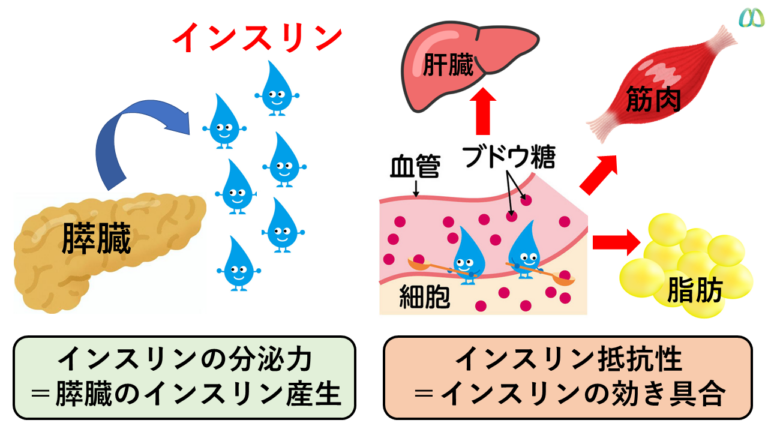

インスリンの膵臓細胞から分泌されていき、食後の血糖値を下げる働きがあるのですが、その働きに異常が起こると血糖が必要以上に増え、高血糖状態に陥ります。

また、インスリンは肝臓の組織や筋肉と結びつき、血液からブドウ糖を運び入れたり、余分になったブドウ糖をグリコーゲンや中性脂肪に変換

体内に蓄えられてったりとする働きもあり、血糖値を下げるだけではなく、体全身にエネルギーを効率よく循環させる需要な働きも持ち合わせています。

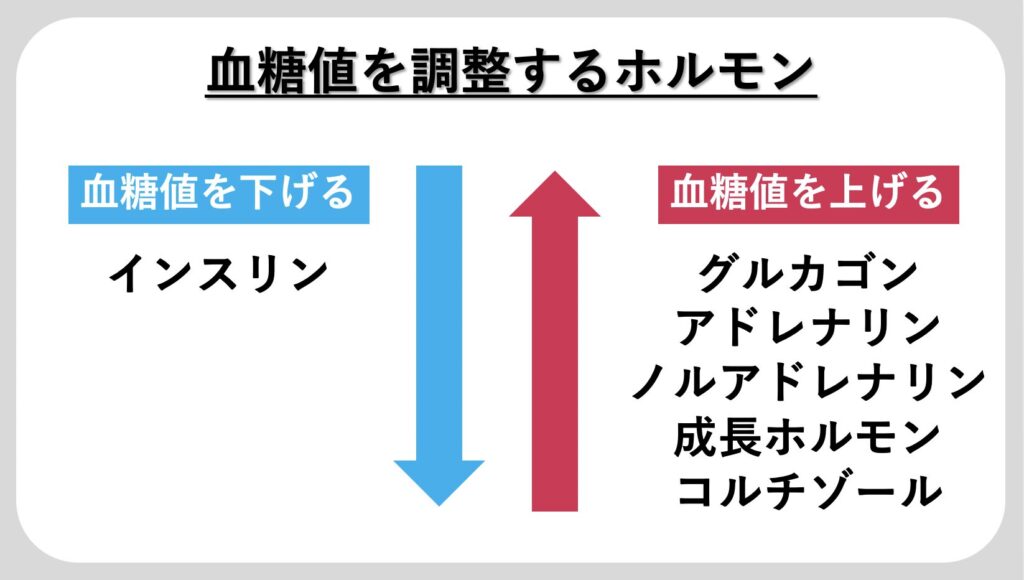

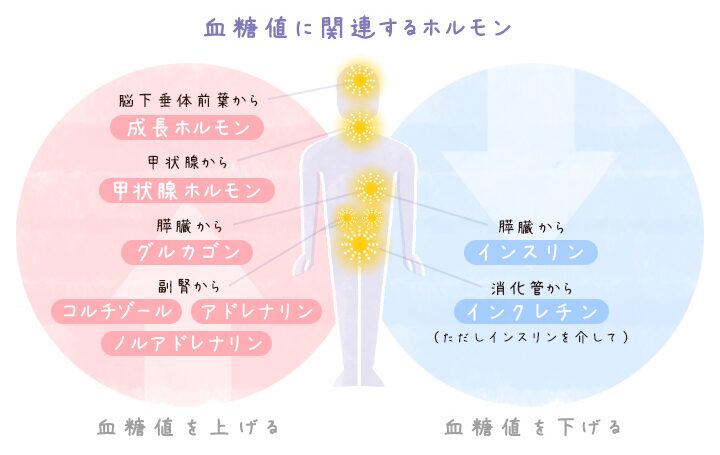

このインスリンとは反対に血糖値を上げるホルモンもあり、腎臓髄質ホルモンのアドレナリン、副腎皮脂ホルモンのコルチゾール、膵臓から分泌されるグルカゴン等です

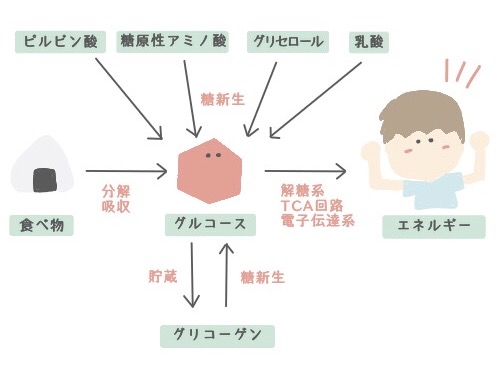

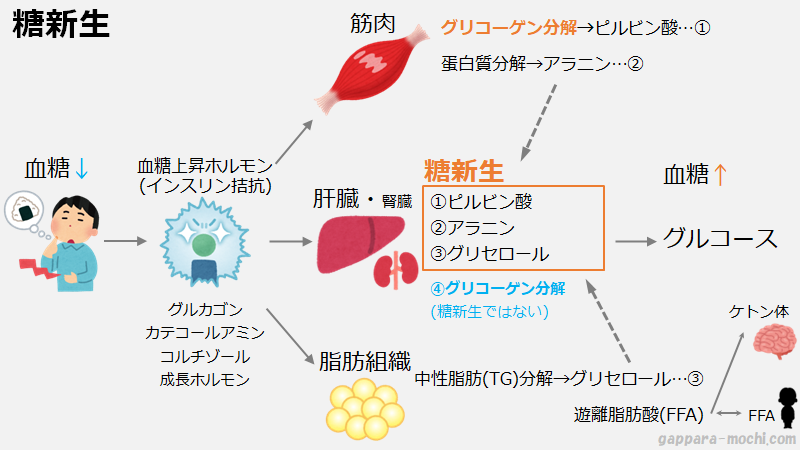

この中でもグルカゴンは血糖値を上げる作用が大きく、このホルモンが多量に分泌されるようになると、筋肉からはアミノ酸を分泌

そして、脂肪細胞からはグリセロールというアルコールの一種が分泌され、これらを元に肝臓が糖を作り出す「糖新生」が引き起こされます。

通常グルカゴンは、食事での糖質の摂取によって分泌を抑えられますが、インスリンの働きが低下する糖尿病は、グルカゴンの分泌を十分に抑える事ができません

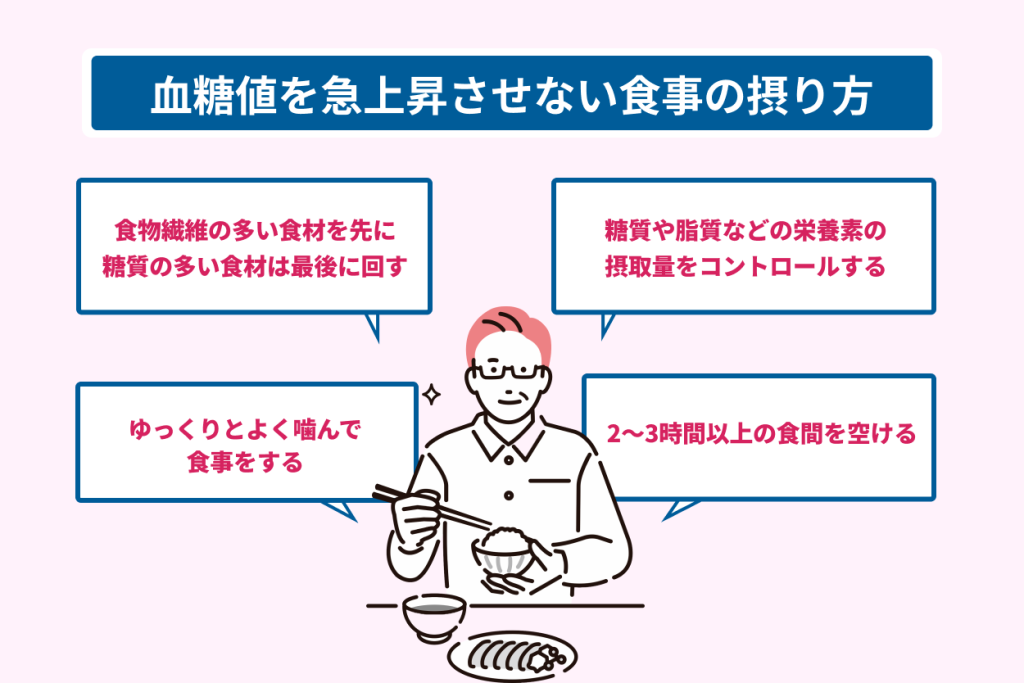

その事で糖新生が活発になり、食後の血糖値が更に上昇させることになってしまうので、日々血糖値を上げない食事を行いインスリンの正常化を

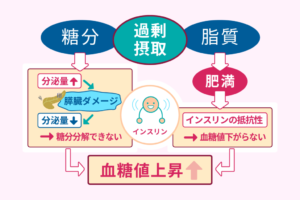

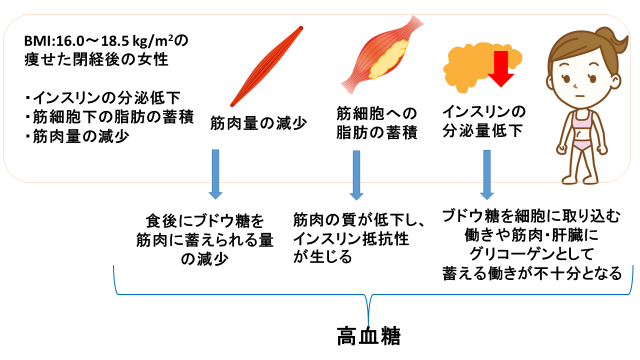

⑦ インスリンの分泌が少なくなる原因

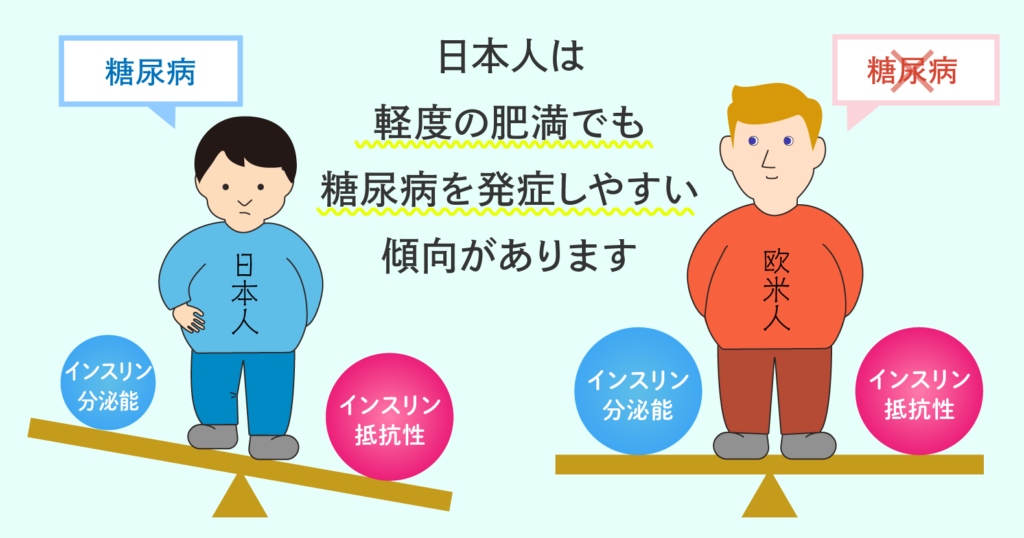

日本では国民病とまで呼ばれる糖尿病になりますが、日本人は他の国に比べてインスリンの分泌量が少ないことがわかっており、糖尿病の発症リスクが高いのです。

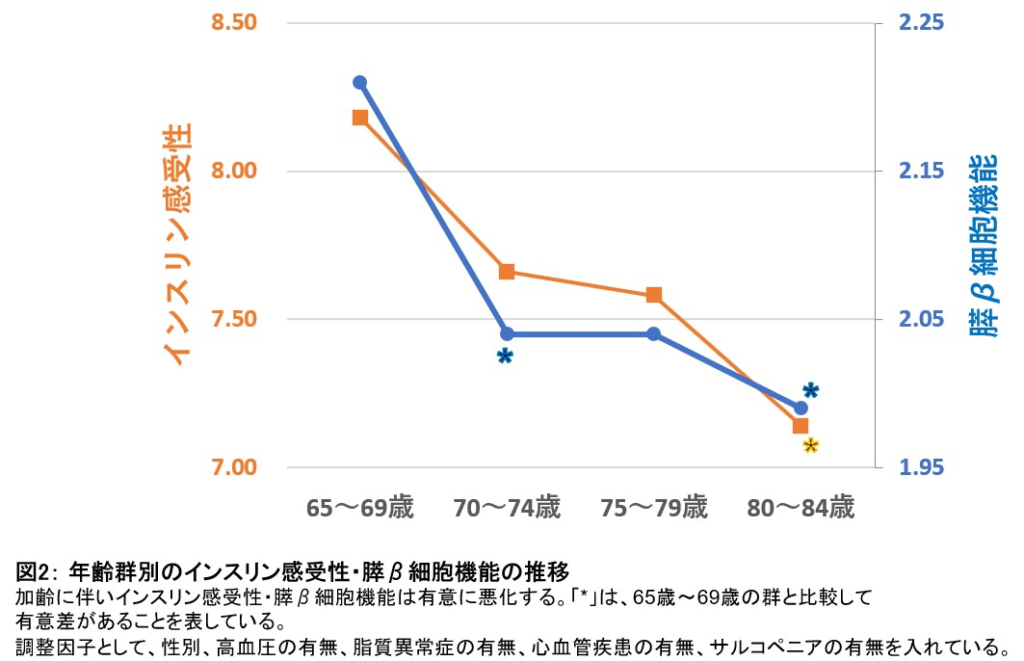

インスリンの分泌量は先天性要因が大きく、インスリンの分泌量が減る直接の原因として挙げられるのが、インスリンを分泌するβ細胞の働きが悪い事になります。

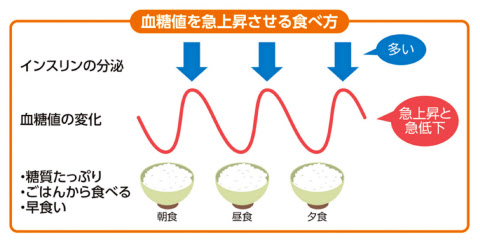

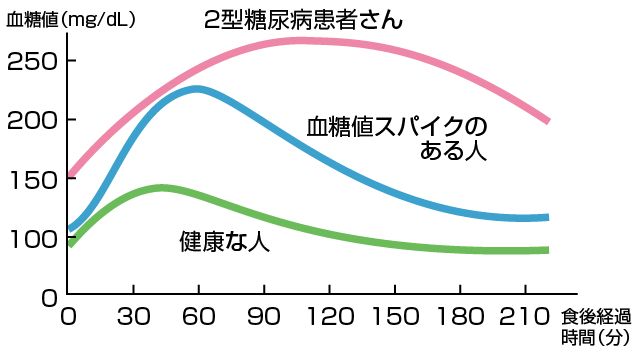

インスリンの分泌量が正常の場合、食後に血糖値が上がってもすぐに正常に戻るますが、β細胞の働きが悪く、インスリンの分泌が低下すると、血糖値の急上昇を招くのです。

この食後高血糖状態が続いてしまうと、β細胞が常にフルで働くことになり、更にインスリンの分泌が減少し、効き目も低下してしまうのです。

膵臓と同様にβ細胞は生活習慣によって衰える事がわかっており、年齢を重ねる事でもβ細胞が減少、筋肉の低下でも減少をするので、血糖コントロールには注意が必須に

年齢には歯向かう事は出来ませんが、筋肉をつけることは、いつからでも可能になるので、普段から糖尿病、高血糖対策に体を動かし適度な筋肉をつけていきましょう

⑧ インスリンの働きが弱くなる原因

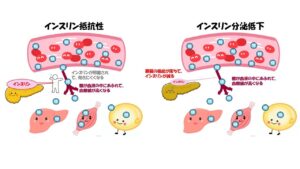

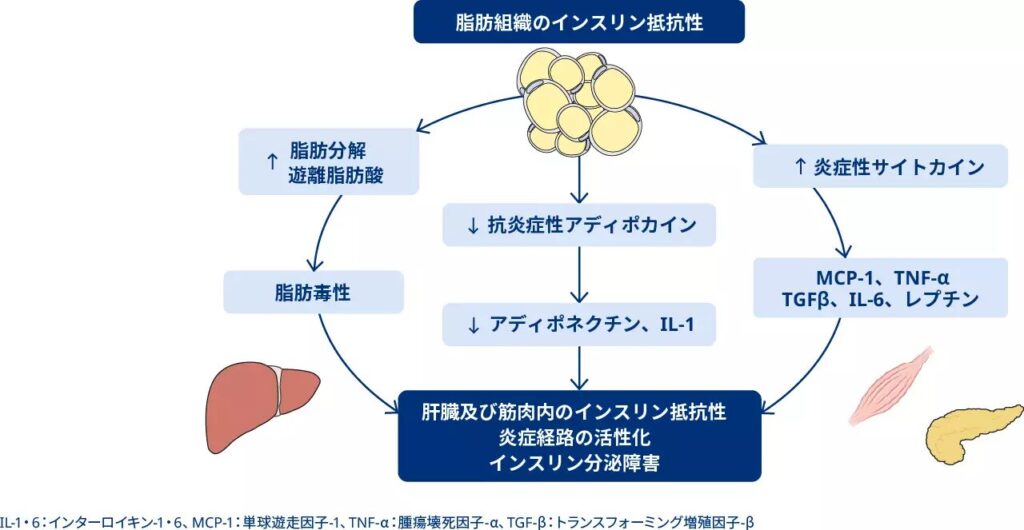

インスリンは、十分に分泌されているのに血糖値が下がらない、インスリンの働きが悪いために血糖のコントロールが上手くいかなくなる「インスリン抵抗性」状態に

インスリンは細胞膜にあるインスリン受容体を結合し、ブドウ糖を細胞内に取り込むのですが、インスリンの受容体が働きが悪くなり、細胞内へ運べずにインスリンの働きが弱くなります。

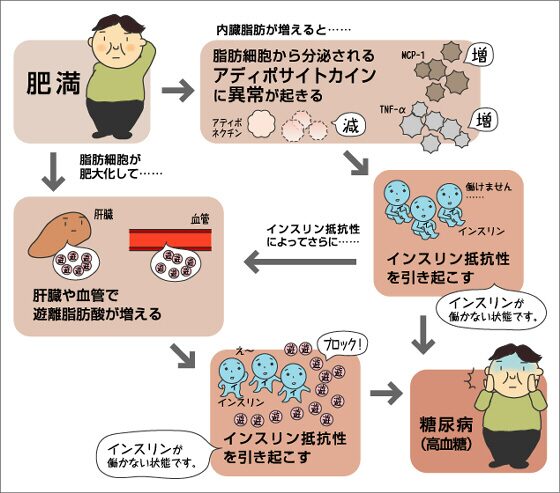

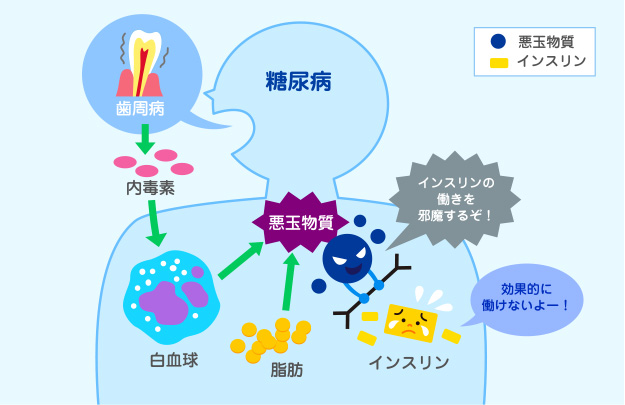

インスリンの働きが弱まる原因の一つに「肥満」、内臓脂肪型の肥満である「メタボリックシンドローム」に該当すると、インスリンの働きを阻害する物質を生み出し、働きが弱くなります。

インスリン抵抗性の原因は肥満そのものではなく、体の中でインスリンが出続けてしまう状態、インスリンには血中の糖分を脂肪に変えて体に蓄え、インスリンの過剰分泌が太る原因になります。

つまり、インスリンの過剰な分泌が継続した結果、肥満になるのではなく、体がインスリンを必要ないと認識し、インスリンの抵抗性が進行するのです。

アドレナリンもインスリンの働きを弱くする事が分かっており、強いストレスを受けた時に分泌されるので、ストレスのケアや食事の改善も重要になってきます。

⑨ 低血糖状態にも注意を

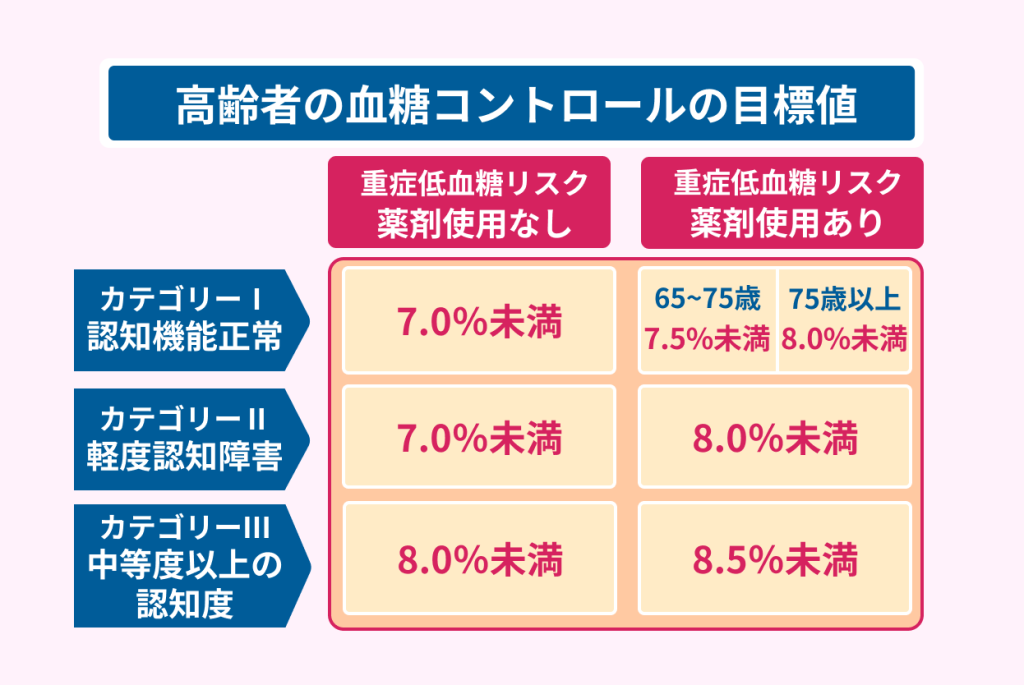

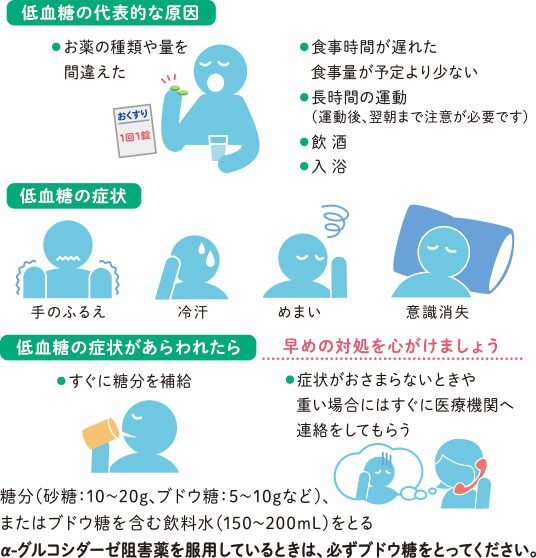

糖尿病になると高血糖状態ばかり気にしてしまいがちですが、糖尿病の方は、健康な人と比べて低血糖状態にもなりがちになります。

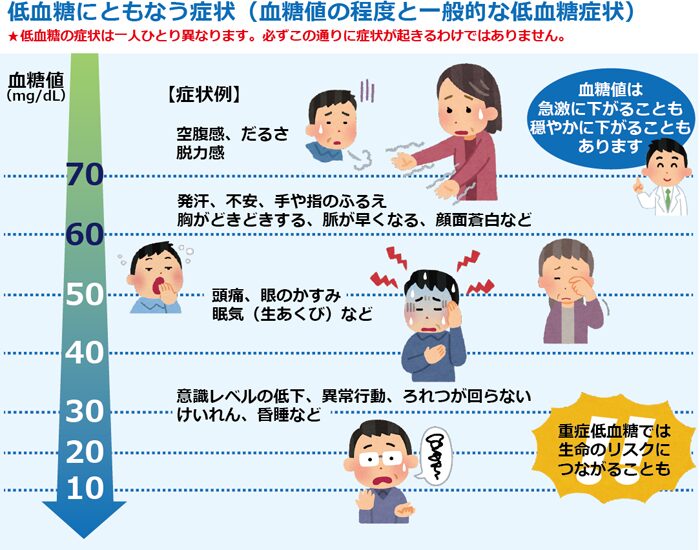

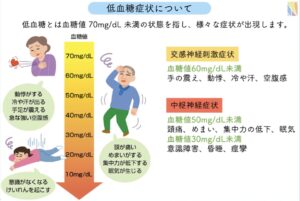

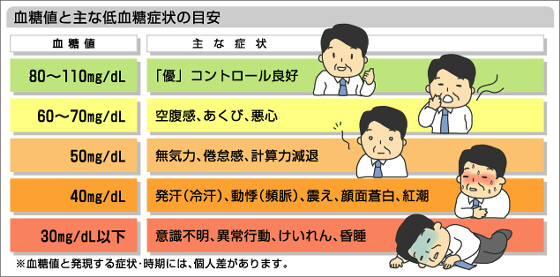

通常食前の血糖値は70~100mg/dLの範囲内の収まっているのですが、低血糖になると、血糖値が70mg/dL未満になってしまいます。

低血糖は血糖値の下がり具合で症状が変わり、体の冷えや汗をかいたり、手が震え出したり、顔色が変わったりと多くの症状が出始めます。

さらに低下すると、頭痛やあくび、痙攣や昏睡状態に陥り、最悪の場合には命を落としてしまう事もあるのです。

糖尿病の方は、健康な人に比べて血糖値の変化が激しく、食事制限などで一気に食事を変えると血糖値が急激に下がり低血糖を起こしてしまう事もあるのです。

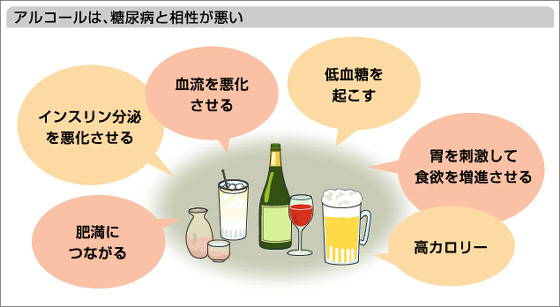

そして、アルコールも肝臓の働きを抑制してしまうため、肝臓からブドウ糖が放出されにくくなり、低血糖状態をひき起こしやすくなります。

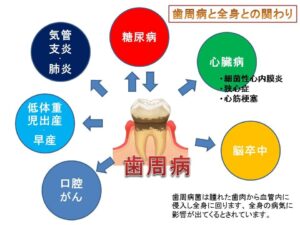

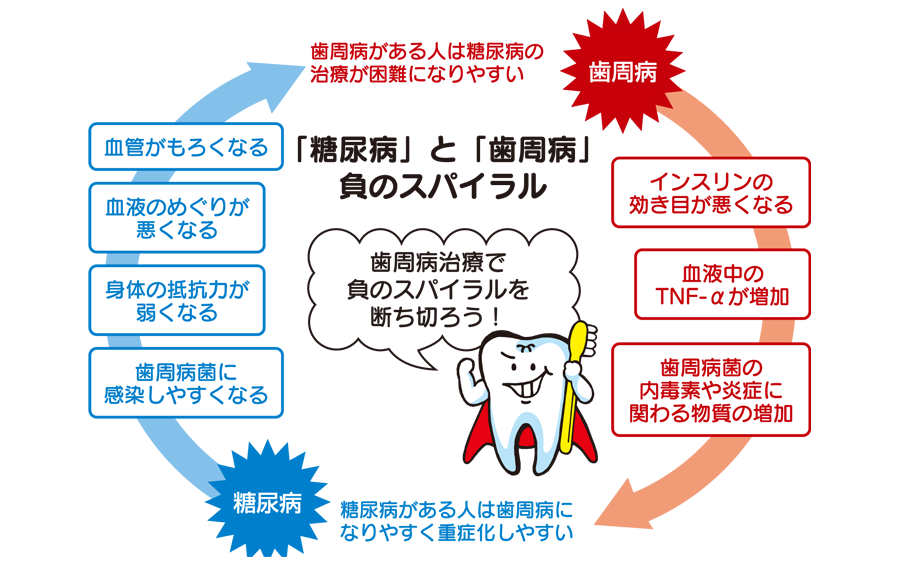

⑩ 糖尿病と歯の密接な関係

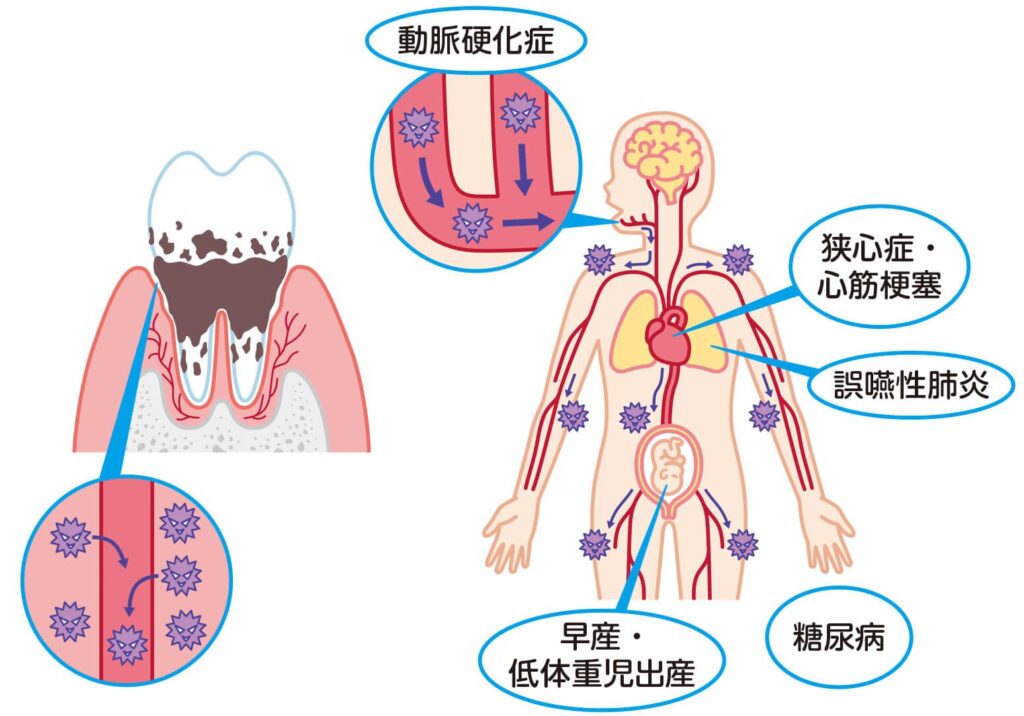

糖尿病と口腔内は非常に密接な関係にあり、口腔ケアを行なったことで血糖値が改善する方がおられる程、口腔内は重要な存在になります。

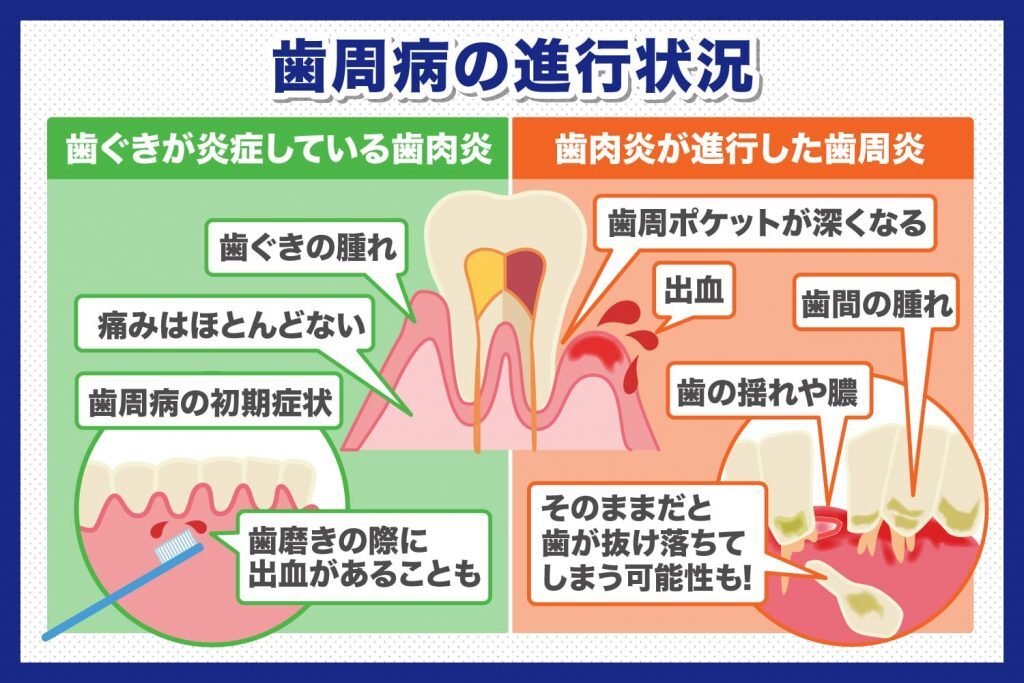

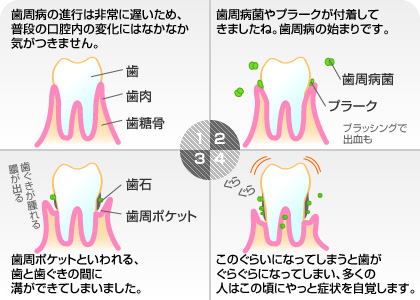

その中でも歯周病は糖尿病との合併症とも言われるほど、歯周病は細菌感染により、歯肉や歯を支える骨が溶けてしまう病気です。

歯周病を引き起こす細菌の多くは「グラム陰性菌」、歯周ポケットの清掃が不十分になるところに細菌が付着し、歯肉の周辺が炎症を起こします。

この細菌が毒素を出し、この毒素が非常に強力なため細菌の付着を放置してしまうと体内にも侵入しようとしますが、健康な口腔内の方は、この事態を防ぐ細菌が働きます。

しかし、歯周病になると歯の組織が脆弱になり、歯肉から出血しやすくなり、細菌が入りやすくなる環境が整ってしまいます。

このような状態が続くと、免疫の働きによってインスリンの働きを阻害する物質を作り出し、血糖のコントロールを行っても血糖値が改善されなくなります。

研究では、歯周病で生じる物質が、肥満で生成されるインスリンの働きを阻害する物質と同じであることも分かっており、糖尿病の方は歯周病にも注意をしなければいけません

歯磨きだけではなく、歯間ブラシに歯科医への定期検診などを心がけていき、糖尿病の発症、悪化、改善を

まとめ:糖尿病を知り今日から対策と改善を

糖尿病の事がしっかりと把握出来たわ

今日から改善しないとね

いきなり大きく生活習慣を変えずに

担当医などに相談して対策を

本日は、健康ミライフには糖尿病を知る事から 今日から対策改善の話を解説していきました。

・糖尿病はどのような症状か

・恐ろしい糖尿病と合併症

・糖尿病と歯周病の関係性

現代は糖尿病の対策も悪化もしやすい環境にあり、年齢を重ねたからといって、治療を諦める必要はなく、小さく習慣を改善していく事で、食事制限などせずに済みます。

しかし、肥満や高血圧、高血糖などの健康診断で見られる異常数値を放置してしまうと、糖尿病を発症しやすく、進行も早くなり、合併症も引き起こしやすくなるのです。

食事の対策も重要なことになりますが、インスリンに肝臓と深い関わりがある筋肉を落とさない事も糖尿病対策に必須になり、家でできる運動が鍵を握ります。

今日から血糖値を上げない食事、運動を小さく始めていき、糖尿病対策、改善を心がけてQOLの高いミライフを送っていきましょう

糖尿病を対策していくことで

多くの重病予防につながっていきます

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント