はじめに

先日まで元気に暮らしていた人が、突然症状を起こしてしまい、短時間でなくなってしまう「突然死」

日本人の25%弱の死因になっており、この突然死に分類される脳卒中、心筋梗塞は他人事ではないのです。

このような突然死を招くのが血管にできる「血栓」になり、人の体が、血管の中を通る血液は酸素や栄養を体の隅々に届け、不要になったものを回収してくれます。

血管に血液、血液がどのように流れているかを判断する血流、これらのどれかに異変が起きるとトラブルが起き、大切にする事で血管の病気を避けることができるのです。

血管は普段外からではわからず自覚症状がなく、自覚症状が出る頃には進行しているケースが多く重病の発症リスクも増加します。

まずは、血栓の事を把握し、血栓の予防を習慣化していくことで、血液関係だけではなく、生活習慣病の予防など他の症状も抑制ができるのです。

いきなり大きく生活習慣や食事習慣を変えるとストレスになることもが多いので、まずは小さく実践し血管から元気を作っていきましょう。

まずは血栓の事について知る

血栓を構成しているのは、何らかの原因でダメージを受けた血管を修復するために集結する血小板があります。

その血小板を繋ぎ止めるために網のような働きをするフィブリン、傷がついた血管から流れたコレステロールが凝固したプラークなどが大きな原因になります。

血栓症は、血管の中に血の塊である血栓が出来てしまい血管が詰まる病気、その事により、血液が届かなくなった先が壊死、正常に動かなくなるのです。

血管は日々健康に生きていくために必要な栄養を運ぶ重要な器官、血栓症を遠ざけることが健康を維持するために大切になっていきます。

誰にでも起こってしまう血栓症

突然死という言葉には強い衝撃があり、医学的には、突然死とは明らかな病気を発症してから24時間以内に命を落としてしまうケースを指しています。

外見上は何の問題もなかった人が、ある日突然命を落とすという意味で使われ、この突然死の多くに関わっているのが「血栓」

突然死の直接的な原因には、大きく分けて3つのパターンがあります。

「脳が死んでしまう」「心臓が止まる」「呼吸が止まる」という三大要因であり、これらを引き起こす根本原因の一つが血管内での血栓の発生です。

血栓とは、血管の中にできる血の塊で、これが血管をふさぐことで、酸素や栄養を運ぶ血液が途絶え、脳や心臓など重要な臓器が機能停止を起こすのです。

恐ろしいのは、血栓は多くの場合、自覚症状がないという点なのですが、静かに体の中で“詰まりやすい”状態が進行しているのです。

高血圧・高血糖・高コレステロールといった生活習慣病は、血管に負担をかけ、血栓ができやすい体内環境を作り出します。

これらの状態が長く続くと、血栓が自然に溶ける「線溶(せんよう)作用」も働きづらくなり、血栓は残ったままとなるのです。

さらにやっかいなのは、血栓の上に悪玉コレステロールが付着すると、「プラーク」と呼ばれる硬い塊が形成され、血管の壁にこびりつきます。

このプラークは年月をかけて大きくなり、ある日突然破裂すると、体は傷を塞ごうとして急速に血栓を作ります。

こうして短時間で血管が完全に塞がれてしまうと、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な疾患が発生し、突然死に至る危険性が高くなるのです。

血栓症は、動脈にも静脈にも起こりますが、動脈にできた血栓が、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な疾患と直結しやすいため注意が必要で、動脈内での血栓は、突然死を引き起こす引き金になります。

日々何気なく送っている生活の中で、血栓ができない血管、それは単なる「健康」の指標ではなく、「命を守る血管」でもあるのです。

血栓を作る3大要因

血栓は、血管の中にできる血のかたまりで、血栓は出血を止めるという重要な役割を担っています。

たとえば外傷で血管が破れたとき、その穴をふさぐために血栓が作られます。

しかし、この仕組みが体内の血管内で過剰に働くと、命にかかわる重大な障害を引き起こすのですが、問題となるのは、傷ついた血管の内側=内皮細胞を修復しようと血栓ができ、それが大きく育ちすぎて血管を塞いでしまうケース

血栓を引き起こす主な原因は、「血管」「血液」「血流」、この3つの異常になり、これは「血栓三因子」とも呼ばれ、どれか一つでもバランスが崩れると、血栓リスクが高まります。

まず1つ目は「血管の異常」、血管がもろくなる原因には、加齢や生活習慣の乱れが関係しています。

年齢を重ねると血管の弾力性が失われ、硬くなりやすくなり、さらに、高血圧・高血糖・高コレステロールといった状態は、血管の内皮細胞に大きな負担をかけます。

血圧が高いと常に内側から強い圧がかかり、血管壁が傷つきやすく、高血糖は血管を酸化・炎症させる原因となり、コレステロールは血管に沈着して「プラーク」を作ります。

2つ目の要因は「血液の異常」、血液がドロドロしている状態では、血小板や凝固因子が過剰に働き、血栓ができやすくなります。

ドロドロの血液とは、水分が足りず、糖や脂質、老廃物が多く含まれた状態を指します。

水分不足、つまり軽度の脱水も血液を濃くして血栓の引き金となるため、「のどが渇いた」と感じる前に、こまめな水分補給が重要で、高齢者は喉の渇きを感じにくくなっているため注意が必要です。

3つ目は「血流の異常」、長時間の座りっぱなしや運動不足、寒さによる血管収縮などが原因で、血流が停滞すると、血栓ができやすくなります。

流れが悪いところに血液が溜まり、血栓が生まれやすく、エコノミークラス症候群もこの典型例であり、血流の停滞が命に関わる事態を招いてしまいます。

このように、血栓は「血管が傷つき」「血液がドロドロで」「血流が滞る」ことで作られ問題は、それらがすぐには自覚されないことにあります。

血管が詰まると機能停止に

突然死というと、遠い話のように思われがちですが、実はとても身近な病気が原因で起きています。

日本人の死亡原因のうち、心疾患と脳血管疾患を合わせると全体の約25%を占め、がんと並んで上位を占める命にかかわる疾患になるので、血管に異常が起きることで命を落とす人は、毎年かなりの割合にのぼるのです。

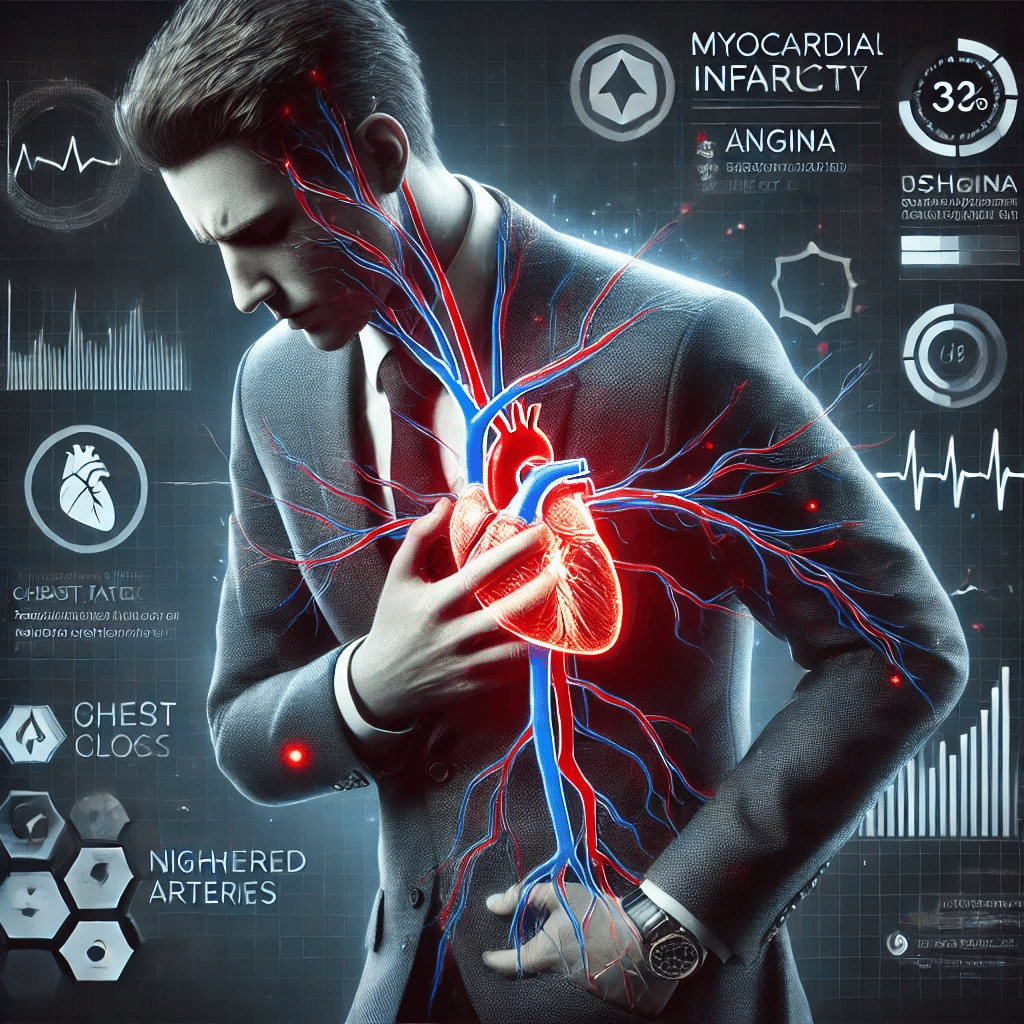

心疾患とは、心臓に関する病気の総称であり、具体的には「心筋梗塞」「狭心症」「心臓弁膜症」「不整脈」「心筋炎」などがあります。

このうち、とくに注意が必要なのが「心筋梗塞」と「狭心症」で、これらはまとめて「虚血性心疾患」と呼ばれます。

虚血性心疾患の“虚血”とは、血液が足りない状態を意味し、心臓に栄養や酸素を届ける血管を「冠動脈」といいますが、この冠動脈に血栓ができたり、動脈硬化によって狭くなったりすると、血液の流れが滞り、心筋(心臓の筋肉)が酸素不足になります。

この状態が進行すると、筋肉の細胞が死んでしまい、心臓が動かなくなるのが「心筋梗塞」で、これがまさに突然死の代表的な原因となるのです。

心筋梗塞の前段階にあたるのが「狭心症」、こちらは一時的に血流が悪くなる状態で、胸の痛みや圧迫感などが現れますが、血流が回復すれば症状は改善します。

しかしこの段階で適切な対応がされなければ、やがて血管が完全に詰まり、心筋梗塞に至る危険性があるのです。

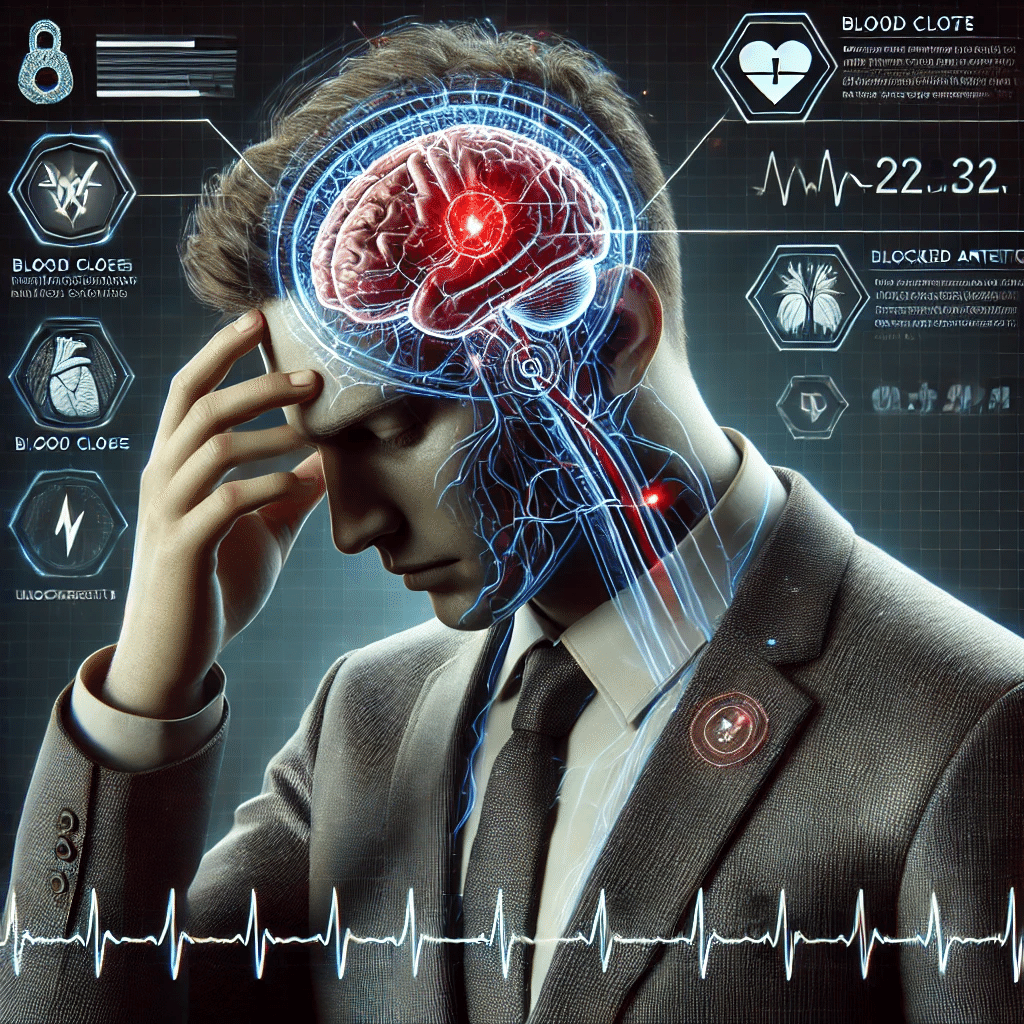

同じく血栓が原因で発生するのが「脳卒中」、脳卒中には「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」があり、なかでも脳梗塞は、脳へ血液を送る血管が血栓によって詰まり、脳の一部が酸素不足となって壊死する疾患です。

脳の部位によっては、言語障害、麻痺、視覚障害など、日常生活に大きな支障をきたす後遺症が残ってしまいます。

心臓も脳も命を維持する中枢、これらの臓器への血流が止まると、機能停止に直結します。

怖いのはたとえ命が助かったとしても、重い後遺症が残ることが少なくないという点で、日常の会話や歩行、排泄など、当たり前にできていたことが難しくなり、介護が必要な生活へと一変してしまう可能性もあるのです。

まとめ

突然死は日本人の死因の約4分の1を占め、その背景には血管にできる血栓があります。

血栓は血管を修復する仕組みとして働く一方で、過剰に作られると血管を塞ぎ、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こします。

血栓の発生要因は「血管の異常」「血液の異常」「血流の異常」の3つ、加齢や生活習慣病で血管が傷み、血液がドロドロになると血栓ができやすくなります。

さらに長時間の座位や運動不足は血流を停滞させ、発症リスクを高め、血管が詰まると心臓や脳といった重要臓器が酸素不足に陥り、突然死や重い後遺症を招きかねません。

恐ろしいのは、自覚症状が乏しいまま進行する点であり、日常の小さな習慣改善が命を守る第一歩になります。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

31-1

コメント