目次

はじめに

私たちの人生を豊かにしてくれるものの一つに「嗜好品」があり、コーヒーやお酒、お菓子、そしてたばこなど、人それぞれに心を癒やす楽しみがあります。

しかし、これらの嗜好品との向き合い方を誤ると、健康を害し、老化や病気を早めてしまうことも少なくありません。

今回は、嗜好品を「完全に断つ」のではなく、体と心のバランスを保ちながら上手に楽しむ方法を紹介していきます。

禁煙や節酒、コーヒーとの付き合い方、食物繊維の摂り方など、どれも日常に取り入れられる工夫ばかりです。

長く元気に生きるためには、「我慢する健康」ではなく、「楽しみながら続ける健康習慣」が重要になり、無理なく実践できる“ほどよい嗜好”のあり方を、ここから一緒に見直していきましょう。

嗜好品との付き合い方

長生きの秘訣は「健康第一」とよく言われますが、それだけでなく「無理なく楽しみながら続ける」ことも大切です。

そこで重要になってくるのが、コーヒーやお酒、お菓子などの嗜好品との上手な付き合い方です。

これらを完全に断つ必要はなく、体と心に負担をかけずに「ほどほど」で楽しむことが、健康寿命をのばすコツにもなります。

嗜好品は人生の「楽しみ」であり「心の栄養」、体に悪いからと完全に排除するのではなく、心地よく、適量で楽しむ工夫こそが、健康的な長寿の秘訣になるのです。

禁煙は出来るだけ早い段階で

健康寿命を延ばすために、何よりも早く取り組むべき習慣改善のひとつが「禁煙」です。

タバコは「百害あって一利なし」とも言われるように、全身の健康に影響を及ぼす有害な嗜好品であり、できるだけ早く手放すことが、将来の自分の体を守る最大の投資になります。

実際に、喫煙を続けることで寿命がどれほど縮まるかという研究があり、データによれば、喫煙習慣がある人は、男性で平均8年、女性では平均10年も寿命が短くなるとされています。

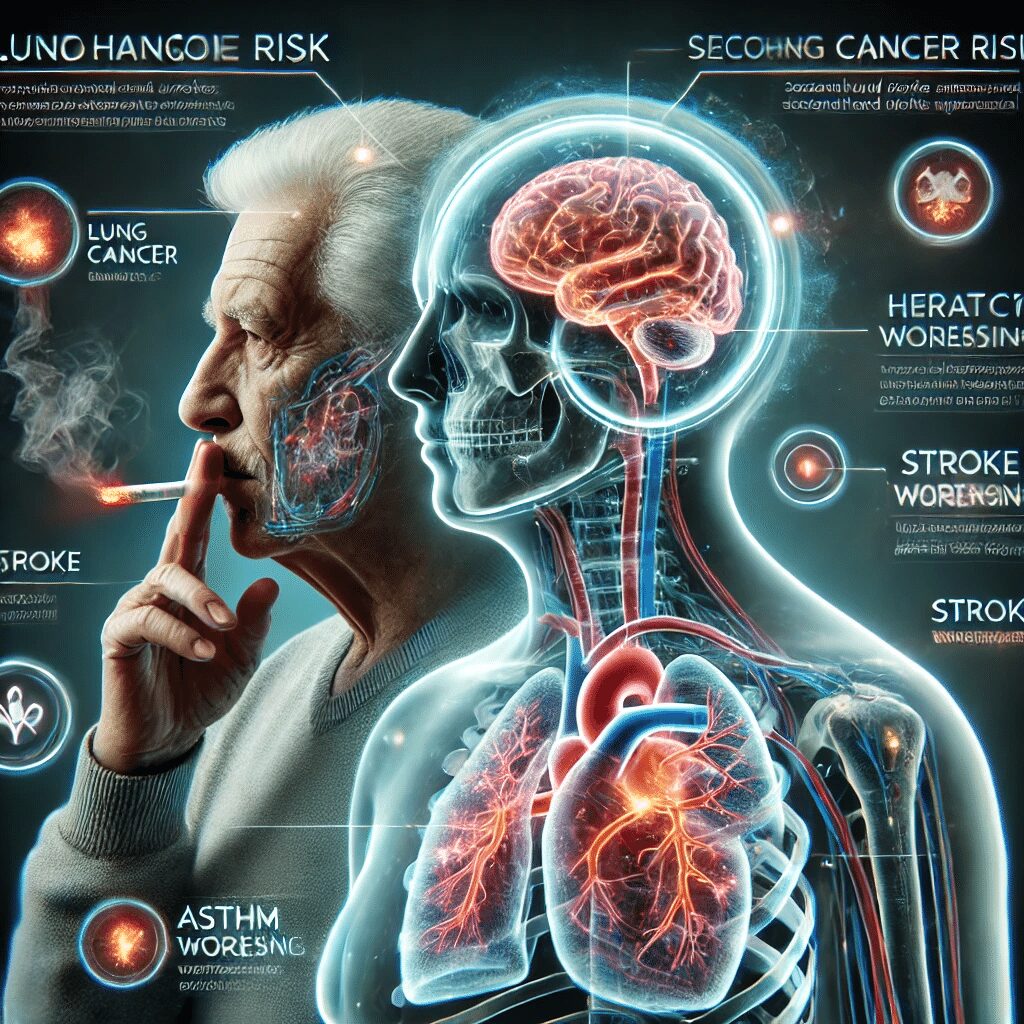

また、喫煙の期間が長ければ長いほど、その健康リスクは増していき、タバコに含まれる有害物質は細胞にダメージを与え、がん細胞は10年〜15年の経過を経て発生することが多いため、長年の喫煙ががんの発症リスクを高めてしまうのです。

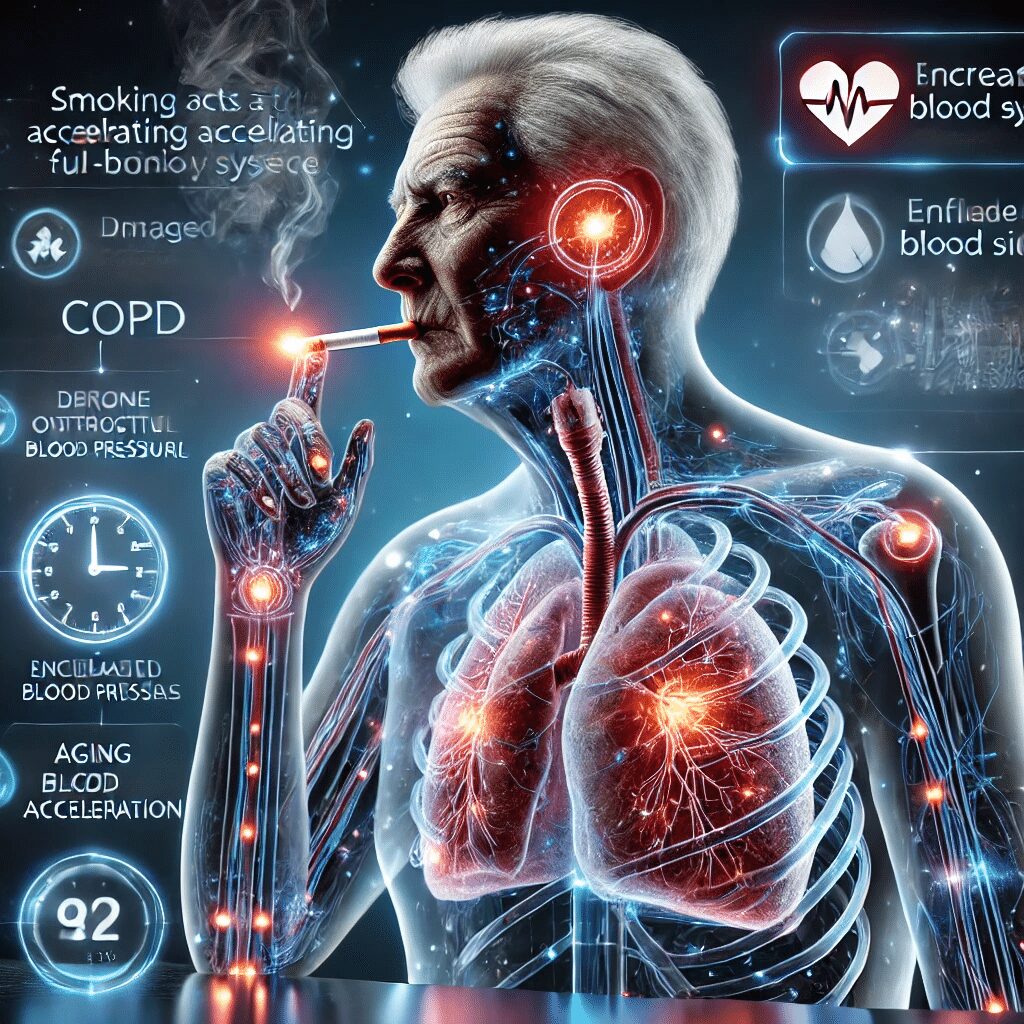

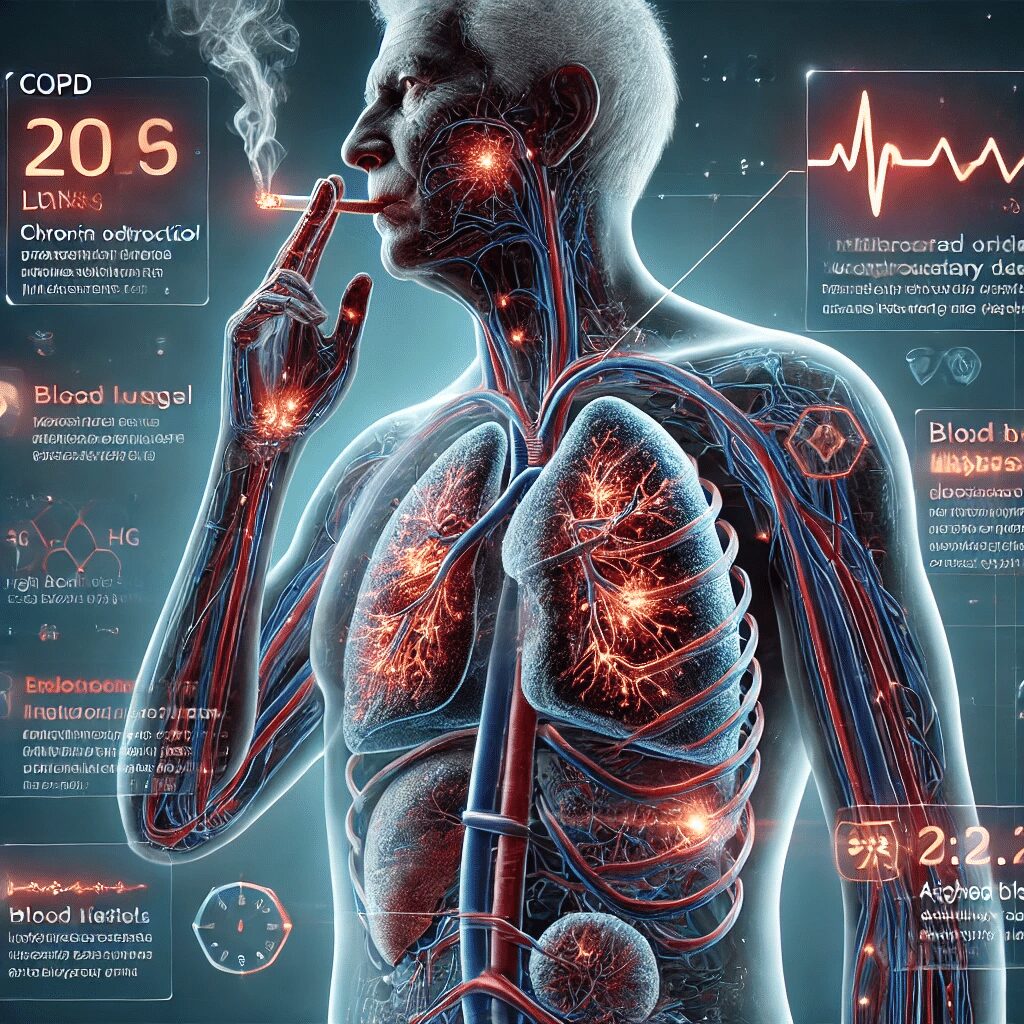

がんだけではなく、喫煙は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクを大幅に上げます。

さらには「タバコ病」とも呼ばれるCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の原因にもなり、肺機能が徐々に低下し、呼吸が苦しくなる日常が待っていることも少なくありません。

さらに、喫煙は血管の内皮細胞を傷つけ、血圧や血糖値、血中脂質のバランスを乱す要因ともなり、全身の血管系の病気を引き起こしやすくなり、体全体の老化を加速させるスイッチを押し続けているようなものなのです。

禁煙を始めるのに「遅すぎる」ということはありませんが、早ければ早いほどリスクを減らすことができるのは確かです。ある研究では、40代で禁煙を始めれば寿命はほぼ非喫煙者と変わらない水準に戻るというデータもあります。

禁煙はつらいもの、という印象を持つ方もいるかもしれませんが、近年では禁煙外来やニコチン代替療法、サポートアプリなど、支援体制も整っており、成功率も向上しています。

健康を意識し始めたシニア世代こそ、「このタイミングで卒煙する」という決断が、後の人生を大きく左右します。

吸わないことで呼吸が楽になる。味覚や嗅覚が戻り、お金の節約、病気のリスクを減らし、人生の質を上げることができるのです。

喫煙は配偶者の命も縮める

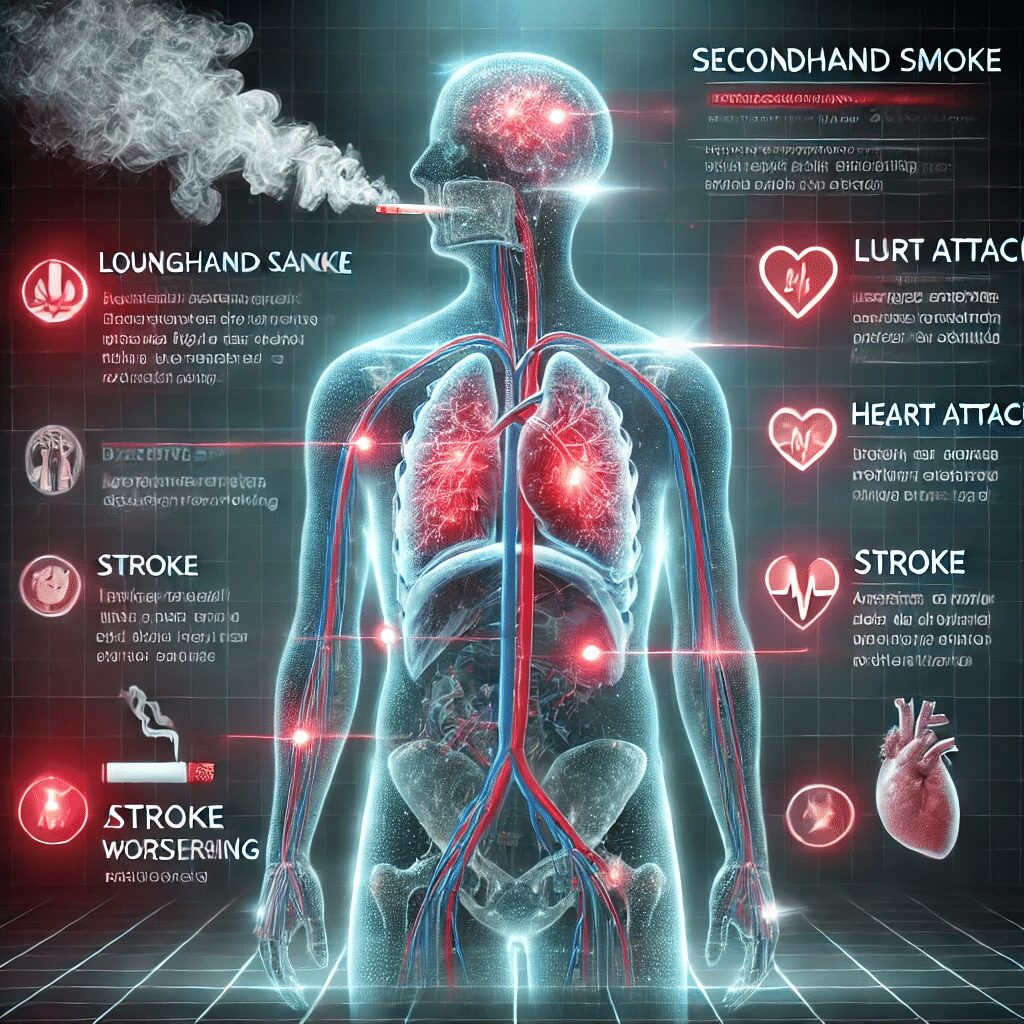

喫煙は本人の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、身近な人、特に配偶者の命をも脅かし、タバコの煙には数百種類もの有害物質が含まれ、それを吸わされる立場にある人の健康被害は深刻です。

いわゆる「受動喫煙」は、本人がタバコを吸っていなくても、肺がんや心筋梗塞、脳卒中、喘息の悪化などのリスクを確実に高めることがわかっています。

家庭という空間では、長時間にわたり煙にさらされることが多く、配偶者が非喫煙者であっても健康を害してしまうケースが多く報告されています。

実際に、ある調査では「夫が喫煙者である女性」は、非喫煙者の夫を持つ女性よりも肺がんによる死亡リスクが約30%高いというデータも存在します。

喫煙を続けることで、本人だけでなく家族の寿命まで縮めてしまうので、健康で長く、夫婦そろって過ごすためにも、できるだけ早い段階での禁煙が重要になっていきます。

アルコールは程よく付き合っていく

お酒は古くから人々の生活に寄り添い、楽しみや癒やしの一部として親しまれ、食事と一緒に楽しむことで心もほぐし、人付き合いも円滑になるなど、アルコールには良い面もあります。

しかし、その一方で、飲み過ぎが健康に与える影響は決して小さくありません。理想を言えば、飲酒をしないことが最も健康に良いとされています。

ただし、完全にやめることが難しいという方でも、毎日適量を守ることで健康リスクを抑えながらお酒を楽しむことが可能です。

適量は、日本酒であれば1日1〜2合程度となり、アルコール量に換算して約20g、この範囲内であれば、死亡リスクを大きく上げることなく飲酒を続けることができるとされています。

注意したいのは、アルコールの「慢性的な過剰摂取」による影響で、飲み過ぎは肝臓に負担をかけるだけでなく、脳にも大きなダメージを与えることがわかっているのです。

高齢になるにつれて、脳の萎縮が自然に進行していきますが、アルコールの過剰摂取はこの脳萎縮を加速させ、認知症の発症リスクを高めることが研究でも明らかにされています。

また、アルコールには利尿作用があり、飲酒によって体外に排出される栄養素も存在し、特に重要なのが、ビタミンB1とマグネシウムです。

ビタミンB1は脳の働きに関係し、不足すると集中力や記憶力が低下しやすくなります。

マグネシウムも神経の伝達や血圧の安定に欠かせないミネラルであり、お酒を飲む習慣がある人は、これらの栄養素を意識的に補うことが大切で、豚肉や豆類、海藻類、玄米などを積極的に食事に取り入れていきましょう。

お酒は薬にも毒にもなり、量とタイミングを意識し、自分の体と相談しながら付き合うことが何より大切です。

毎日の晩酌が楽しみという方も、週に1〜2日は「休肝日」を設けて肝臓を休ませることも、健康寿命を延ばす秘訣となります。

適量のお酒は血管を拡張し、リラックス効果もあります。無理に禁酒しようとせず、まずは飲む量を見直し、体への影響を理解したうえで「付き合い方」を変えることが重要になっていくのです。

コーヒーはブラック習慣を

コーヒーに対して、「体に悪い」「カフェインは毒」といったネガティブなイメージを持っている方も多く、高齢になると、刺激物を避けようとする傾向が強くなり、コーヒーを敬遠する人も増加します。

しかし、近年の研究では、コーヒーにはむしろ健康を守るさまざまな効果があることが明らかになっています。

たとえば、世界中で行われた複数の大規模な調査では、1日に2〜3杯のコーヒーを飲んでいる人は、全体の死亡リスクが明らかに低下していることがわかっており、心筋梗塞や脳卒中など、血管系の重病のリスクを減少させてくれるのです。

また、アメリカでの研究では、コーヒーを定期的に飲む人は糖尿病の発症リスクが下がるというデータもあり、コーヒーに含まれる成分がインスリンの働きを助け、血糖値の安定に関わっているからと考えられています。

その秘密のひとつが、ポリフェノールの一種「クロロゲン酸」で、クロロゲン酸は強い抗酸化作用を持ち、体内に侵入した活性酸素を除去し、細胞の老化や炎症を防いでくれる働きをもたらします。

活性酸素は生活習慣病やがん、老化の原因ともなるため、これを抑えるクロロゲン酸の存在は非常に重要です。

しかし、これらの恩恵を得られるのは、「ブラックコーヒー」を飲んでいる場合に限られ、砂糖やミルクを多く加えた甘いコーヒーは、むしろ血糖値を急上昇させ、糖尿病や肥満のリスクを高める原因になります。

コーヒーの健康効果を得たいのであれば、できるだけ砂糖やクリームを控え、無糖のブラックで楽しむことが基本となるのです。

とはいえ、カフェインに敏感で眠れなくなったり、胃が荒れやすいという人もおられるので、その場合は、緑茶に含まれるカフェインやポリフェノール(カテキン)を活用するのもよい方法です。

緑茶にはリラックス効果をもたらすテアニンも含まれており、穏やかに健康をサポートしてくれます。

コーヒーは、毎日無理して飲むものではありません、あくまで体調や体質に合わせて、ブラックコーヒーを楽しむことができるなら、心強い健康習慣になります。

食物繊維は食べて摂っていく

近年、がんの中でもとくに増加傾向にあるのが「大腸がん」になり、高齢化や運動不足、そして何より食生活の欧米化や食物繊維の摂取不足が大きな要因として指摘されています。

とくに食物繊維の摂取量が少ない現代の日本人の食生活は、大腸がんをはじめとした腸内トラブルのリスクを高めていると言えるでしょう。

アメリカの大規模な疫学調査では、日常的に食物繊維を多く摂取している人は、大腸がんの発症リスクが明らかに低いという結果が出ています。

このことを受けて、世界的にも「食物繊維は毎日しっかり摂るべき栄養素」として、摂取推奨量が設けられるようになりました。

食物繊維は腸内の有害物質を吸着し、便として排出する働きがあり、腸内環境の改善と発がんリスクの低下につながっていくのです。

とくに野菜類、果物、きのこ、海藻、豆類、雑穀などに多く含まれており、日々の食事にこれらを積極的に取り入れることが重要になります。

しかし、最近では、「野菜ジュースで野菜不足を補っている」という方も増えていますが、ここには注意が必要です。

市販の野菜ジュースには一部の栄養素が含まれていることはありますが、調理や加工の段階で大部分の食物繊維は取り除かれており、腸内環境の改善にはほとんど効果がありません。

また、糖分や添加物が含まれている商品も多く、かえって健康に逆効果となる可能性もあるのです。

健康な腸を維持するためには、食物繊維を“噛んで”摂取していき、噛むという行為そのものが唾液の分泌を促し、消化を助け、満腹感を与えてくれます。

さらに、咀嚼によって腸が刺激され、排便リズムも整いやすくなるのです。

調理の工夫としては、サラダだけでなく、煮物や炒め物、スープなど温かい料理に野菜をたっぷり使うことで、無理なくたくさんの食物繊維を摂ることもできます。

毎日の食事で少しずつでも良いので、「食べて摂る」習慣を意識することが、大腸がんをはじめとした重病の予防につながっていくのです。

まとめ

嗜好品は、私たちの心を豊かにし、日々の楽しみを彩る存在ですが、その一方で、摂り方を誤れば健康を損ね、老化を早める原因になるので、大切なのは、我慢ではなく“上手に付き合う工夫”です。

タバコはできるだけ早く卒煙し、体と家族を守る決断を。お酒は適量を守り、週に数日の休肝日を設けて肝臓をいたわりましょう。

コーヒーはブラックで飲むことで抗酸化効果を最大限に活かし、そして、腸を整えるためには、野菜や豆類などの食物繊維をしっかり「食べて」摂ることが基本です。

嗜好品を正しく楽しむことは、心の満足と体の健康の両立につながるので、ほどよく楽しみ、無理なく続ける、それが、長く元気に生きるための秘訣になっていきます。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

34

コメント