目次

はじめに

「よく眠れない」「寝ても疲れが取れない」、そんな悩みを抱える人が増えています。

睡眠の質は、生活リズムやストレスだけでなく、日々の食事内容と深く関係していることをご存じでしょうか。

食べ方や食材の選び方ひとつで、眠りの深さや翌朝の目覚めが変わり、たとえば、夜遅い食事や高脂質なメニューは胃腸を刺激し、眠りを浅くします。

その一方で、トリプトファンやグリシンなどの栄養素を含む食材を取り入れれば、自然な眠気を促し、心身のリズムを整えることができます。

今回は「食べることで眠りを整える」ための食事術を紹介し、快眠を導く一日の食の流れを具体的に解説していきます。

食事の効果で快眠効果を

普段の食事も睡眠と深く関係しており、食材や食べ方によって質の良い睡眠、悪い睡眠と左右されるのです。

食事が乱れてしまうと睡眠も同じく乱れ、栄養を程よく取り込むことで質の良い睡眠をとれ、毎日快適な朝を迎えることができます。

食事を楽しみながら、睡眠環境の変化を行うことで、より一層質の高い睡眠がとれ、体の不調だけではなく、メンタル面、将来の重病のリスクを下げることが可能になります。

夕食は睡眠の3時間前に

夜しっかり寝たはずなのに「なんだか疲れがとれない」「朝起きてもスッキリしない」そんなときは、睡眠そのものだけでなく、夕食の時間や内容に目を向けてみることが大切です。

眠りの質に大きく影響を与えるのが「食事のタイミングと中身」です。

理想的な夕食のタイミングは、就寝の3時間前までに済ませること。これは、食事を摂ってから胃腸の消化活動がある程度落ち着くまでに、約3時間かかるためです。

遅い時間に食べたり、満腹になるまで食べてすぐ寝てしまったりすると、体は睡眠中にもかかわらず胃腸が活発に働き続けることになり、本来の「体を休ませる」睡眠モードに入ることができません。

その結果、眠りが浅くなり、朝起きたときに疲れが残る、胃が重い、食欲がないといった不快な状態を招いてしまうのです。

どうしても夕食が遅くなってしまうという方には「分食(ぶんしょく)」という工夫がおすすめです。

たとえば、帰宅前の夕方におにぎりやバナナ、ゆで卵など軽めの主食やたんぱく質を摂り、帰宅後には野菜や汁物など消化にやさしいものを軽く食べていき、こうすることで、夜遅くに胃腸へ大きな負担をかけずに済みます。

また、食事の内容も睡眠の質に大きく関わり、注意したいのが、糖質や脂質が多いメニュー、唐揚げ、ラーメン、ケーキなど脂っこくて消化に時間のかかる食事は、胃腸が長時間フル稼働する原因になるのです。

反対に、消化に良い食材を選ぶことで、内臓もスムーズに休息モードに入り、深い眠りをサポートしてくれ、豆腐や白身魚、温野菜や味噌汁などは、体を温めつつ消化にもやさしいので、夜の食卓に最適です。

さらに、夜遅い食事には血糖値の急上昇・急降下も起こりやすく、これが睡眠中の中途覚醒を引き起こすこともあるのです。

食後に強い眠気を感じる一方で、数時間後に逆に目が冴えてしまう現象、これが、食事と睡眠リズムがうまくかみ合っていないサインなのです。

食事の摂り方を見直していく

質の高い睡眠を手に入れるためには、寝具や環境だけでなく、日々の食事の摂り方や時間配分を見直すことも非常に重要で、現代人の多くがやりがちな「夜に偏った食事習慣」は、睡眠の質を大きく下げる原因となっています。

本来、1日の食事のエネルギー配分は、朝・昼・夜を「1:1:1」の割合、もしくは「朝・昼しっかり、夜は軽め」が理想とされています。

ところが現代では、朝食を抜いたり、昼食を簡単に済ませて、夕食でドカ食いをしてしまうという人が少なくありません。

夜に多くのエネルギーを摂ってしまうと、睡眠中に体が休むどころか消化に忙しく働くことになり、深い眠りに入りづらくなるだけでなく、翌朝に疲れが残る原因にもなります。

また、日中の眠気にも食事内容は関係しており、ランチの後に強い眠気を感じる場合、糖質の摂りすぎが関係している可能性があるのです。

糖質を多く含む食事を摂ると血糖値が急上昇し、それに反応してインスリンが大量に分泌されます。

その後、血糖値は急降下し、この急激な乱高下(血糖値スパイク)が脳に強い眠気をもたらし、これは単なるホルモンの波ではなく、血糖のバランスが崩れているサインといえます。

睡眠の質を高めるには、夕食の内容と量にも配慮することが必要になり、夜は代謝が落ちるため、糖質や脂質を多く含む重たい食事は控え、消化にやさしい食材を選ぶことが重要になるのです。

また、血糖値スパイクは夜にも起こりうるため、就寝中の血糖値の安定を保つためにも、夕食は腹八分目を心がけ、炭水化物は控えていきましょう。

夕食後の血糖値の急上昇が睡眠の質を下げるという研究もあり、逆に夜に血糖値が安定していると、深いノンレム睡眠に入りやすくなるという報告もあるのです。

これは成長ホルモンの分泌や細胞修復にも関係するため、アンチエイジングや免疫力維持にも影響します。

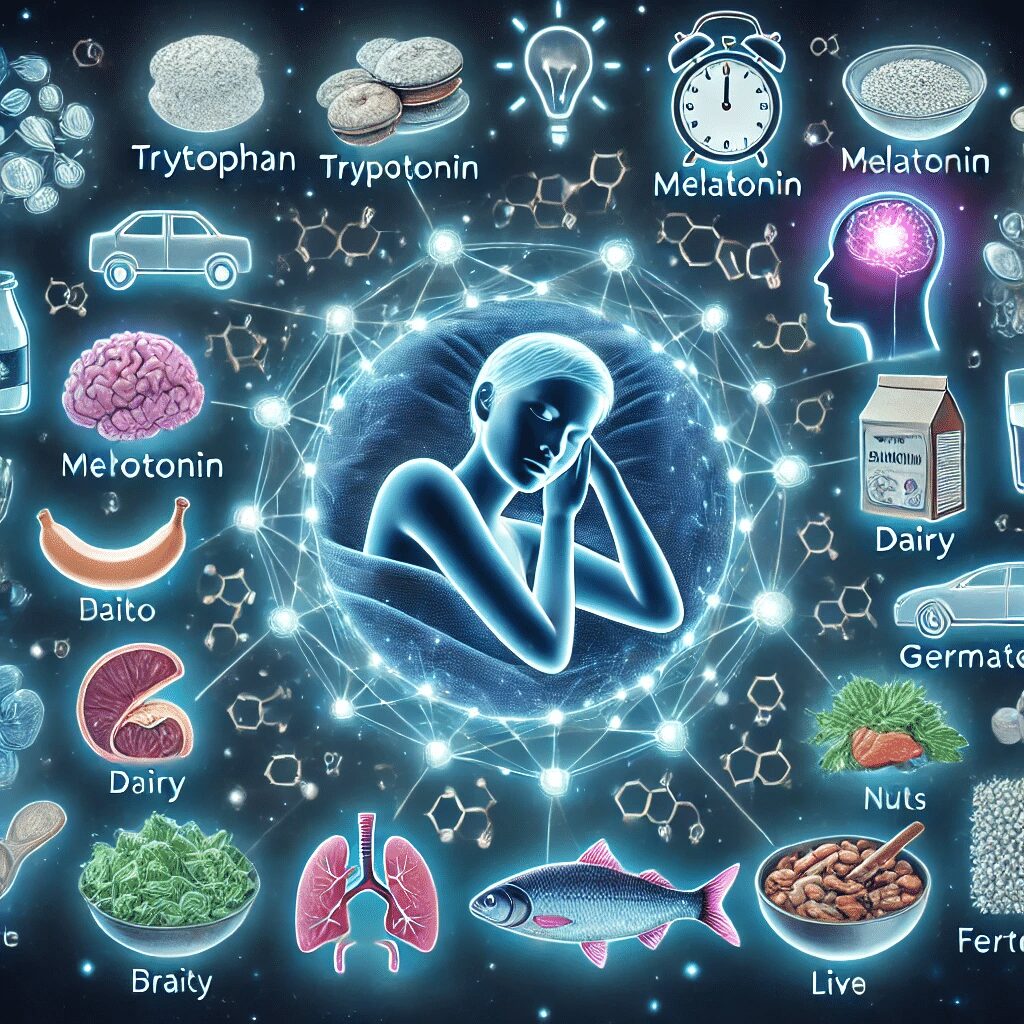

睡眠をサポートする栄養素を

よく眠るためには、環境や生活リズムだけでなく、「栄養素の力」も積極的に活用していき、食事の中に、眠りの質を高めてくれる栄養素を意識して取り入れることで、自然な眠気を引き出し、深く質の高い睡眠へとつなげることができます。

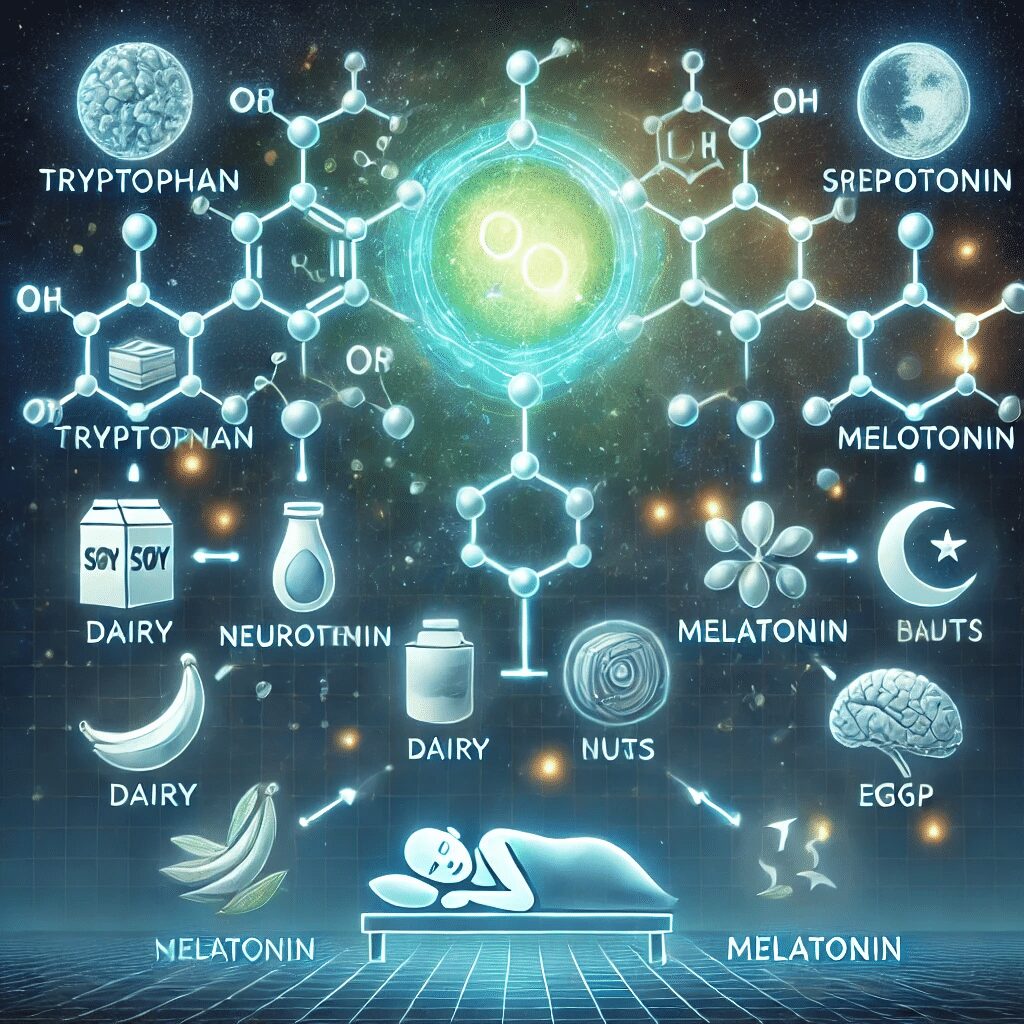

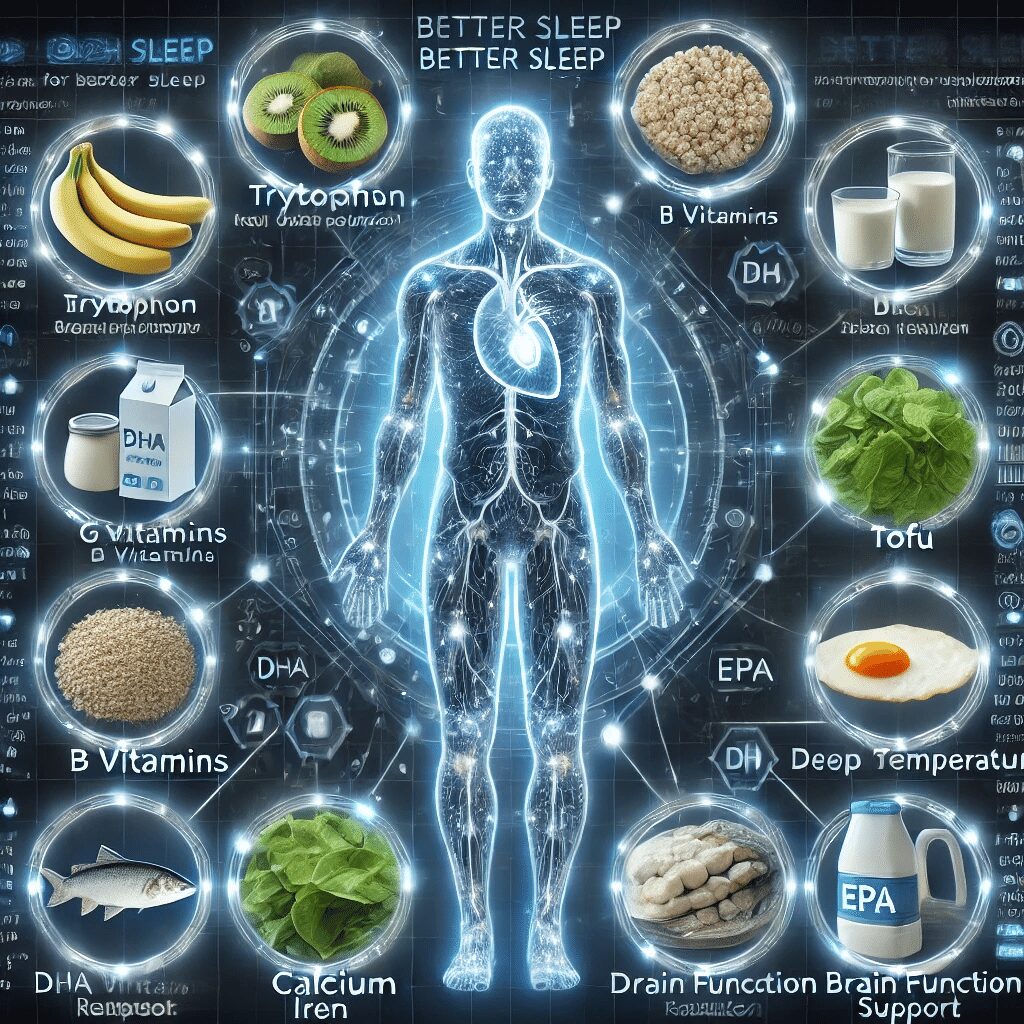

まず注目すべきは、トリプトファンというアミノ酸、トリプトファンは、体内で「セロトニン(心を落ち着けるホルモン)」や「メラトニン(眠気を促すホルモン)」に変わる原料となるため、眠りに非常に重要な栄養素です。

このトリプトファンを含む代表的な食材には、大豆製品(納豆・豆腐・味噌)、乳製品(チーズ・ヨーグルト)、バナナ、ナッツ類、卵などがあります。

これらを朝食や昼食に取り入れることで、体内時計と連動して夜の自然な眠りへと導いてくれます。

次におすすめしたいのが、リラックス作用をもつGABA(ギャバ)という成分、GABAは脳の興奮を抑え、神経を鎮める働きがあり、寝つきの悪さやストレスによる中途覚醒を防ぐサポートになります。

GABAは主に発芽玄米、トマト、キムチ、納豆、漬物などの発酵食品に含まれており、特にストレスの多い現代人には取り入れたい成分です。

さらに、体内時計の調整に重要なビタミンB12も見逃せません。ビタミンB12は脳や神経の働きをサポートし、朝にしっかり目覚めるためのリズム作りに役立ちます。

ビタミンB12を多く含むのは、魚介類(サバ、アサリ、サンマなど)やレバーになります。

また、カルシウムには神経を安定させる働きがあり、心身をリラックス状態に導いてくれる効果があり、乳製品、小魚、ごま、小松菜などに豊富に含まれ、GABAと同様にストレスの多い日には意識して摂りたい栄養素です。

そして忘れてはいけないのが鉄分、鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、体全体に酸素を運ぶ役割を担っています。

もし鉄分が不足して酸素が不足すると、脳や筋肉の回復が妨げられ、眠りの質が低下してしまうことがあります。

鉄分は赤身の肉、レバー、ひじき、大豆、ほうれん草などに含まれています。特に女性は鉄分不足になりやすいため、積極的に摂取するよう心がけましょう。

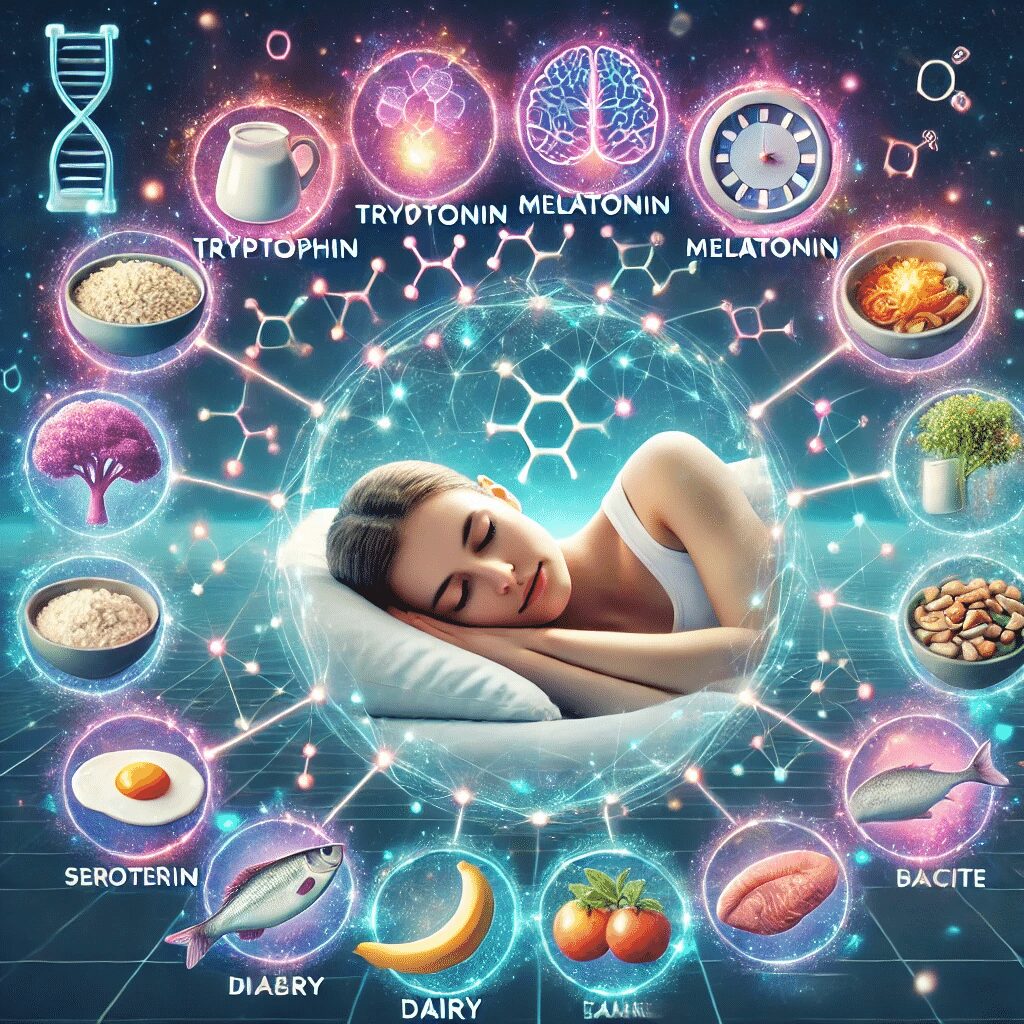

睡眠ホルモンを意識していく

良質な眠りを得るために欠かせないのが、「メラトニン」と呼ばれる睡眠ホルモンです。

メラトニンは体内時計のリズムを調整し、「眠る時間ですよ」と体に知らせる役割を担い、このホルモンの分泌量が十分であることで、私たちはスムーズに眠りに入ることができ、深い眠りへとつながるのです。

しかし、メラトニンは単に夜になれば自然に出てくるというものではなく、日中の過ごし方や食事の内容が大きく関係し、日中に摂取する栄養素が、夜のメラトニン生成に深く関わっています。

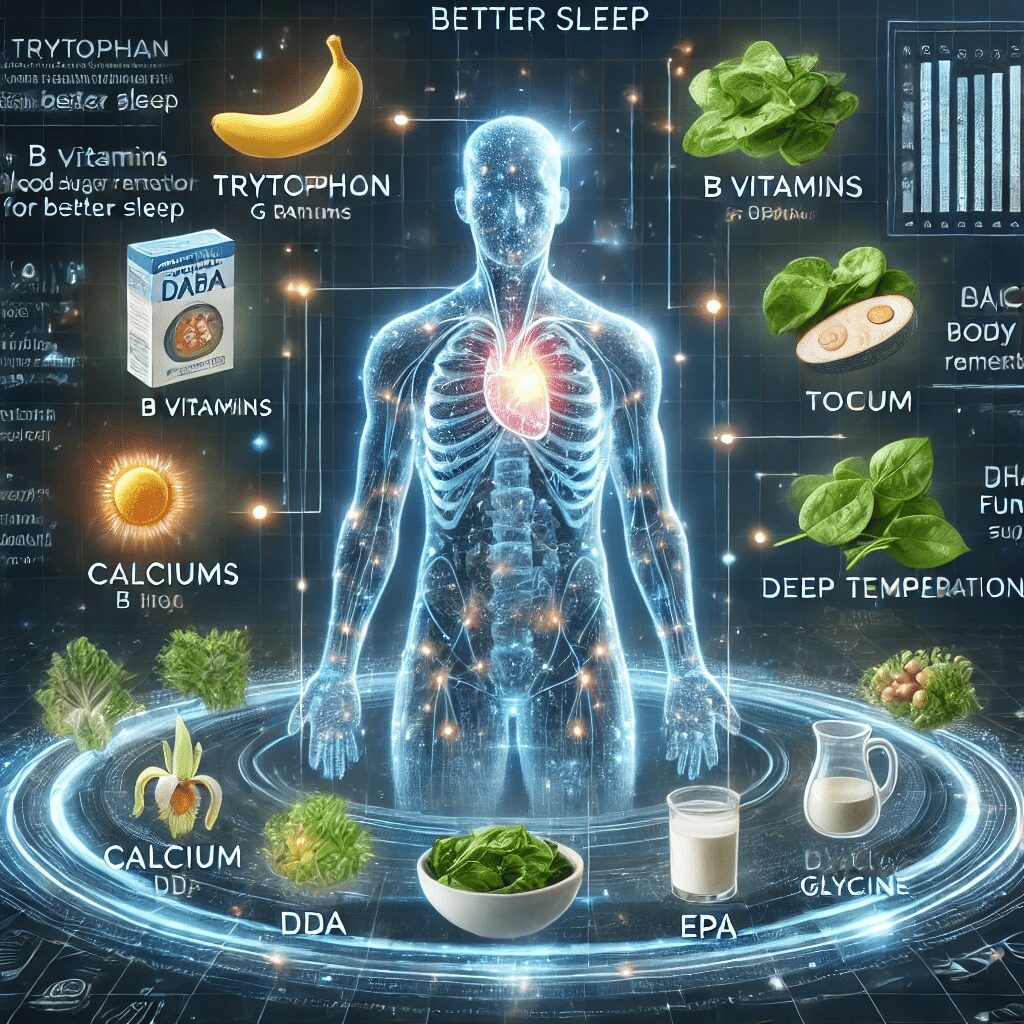

まず、メラトニンの材料となるのがトリプトファンというアミノ酸、トリプトファンはそのままメラトニンに変わるわけではなく、まずセロトニンという神経伝達物質に変換されます。

セロトニンは日中の活動を安定させる働きを持ち、心を落ち着かせてくれるホルモンとしても知られています。そしてこのセロトニンが、夕方以降にメラトニンへと変わるのです。

この流れの中で、トリプトファンだけでなく、ビタミンB6やビタミンB12、炭水化物(糖質)なども必要になります。

ビタミンB群は酵素としてトリプトファンの代謝をサポートし、糖質はトリプトファンの脳への取り込みを助けてくれる働きをします。

そのため、極端な糖質制限や偏ったダイエットを行っていると、メラトニンの生成がうまくいかず、睡眠の質が低下してしまうこともあります。

大切なのは朝食からしっかりとこれらの栄養素を摂ることです。

朝に十分なトリプトファンと糖質、ビタミンB群を摂っておくことで、セロトニンの分泌が活発になり、体内時計もリセットされ、夜のメラトニン分泌がスムーズに進みます。

逆に、朝食を抜いてしまったり、栄養バランスが偏っていると、セロトニンの合成が不十分になり、結果としてメラトニンの分泌も低下し、眠りが浅くなったり寝つきが悪くなったりする原因となってしまうのです。

グリシンで睡眠と美容を

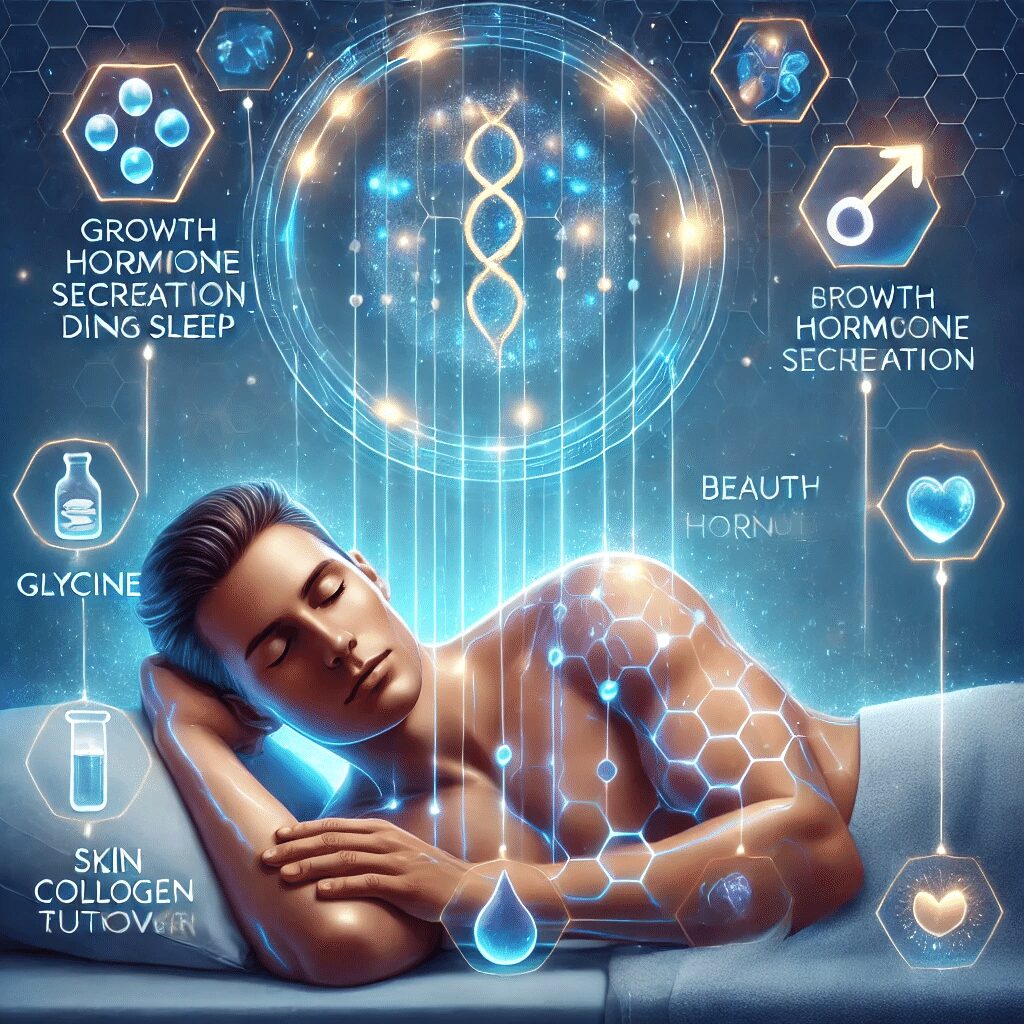

質の良い睡眠を得るためには、睡眠ホルモンや生活習慣だけでなく「グリシン」というアミノ酸の力を借りるのも効果的で、グリシンは体内で作られる非必須アミノ酸の一種で、特に睡眠と美容の両面において注目されています。

まず、グリシンは脳に作用して血流を良くし、深部体温を下げる働きがあり、人は体の深部体温が下がると自然な眠気を起こし、深い眠りに入りやすくなります。

このため、就寝前にグリシンを摂取することで入眠をスムーズにし、睡眠の質を高めることができるのです。

また、グリシンは睡眠中の成長ホルモンの分泌を促す作用もあるとされ、美容やアンチエイジングにも貢献し、成長ホルモンは肌のターンオーバーやコラーゲンの生成に関わるため、グリシンを取り入れることで美肌づくりにも役立ちます。

グリシンを多く含む食材には、ゼラチン、鶏皮、豚足、魚の皮、エビ、ホタテなどの海産物が挙げられ、これらを日々の食事に少しずつ取り入れていくとよいでしょう。

中でも、ゼラチン質の多い煮こごりやスープなどは、消化吸収もよく睡眠前の一品としておすすめです。

朝バナナと牛乳習慣で快眠を

快適な睡眠を得るためには、夜の過ごし方だけでなく「朝の食事習慣」も大きなカギとなり、朝食をしっかりと摂ることで体内時計が整い、夜の自然な眠気をスムーズに引き出せるのです。

朝起きた直後、まず行いたいのは水分補給、睡眠中に失われた水分を補うことで、血流や内臓の働きが回復し、身体が活動モードに切り替わります。

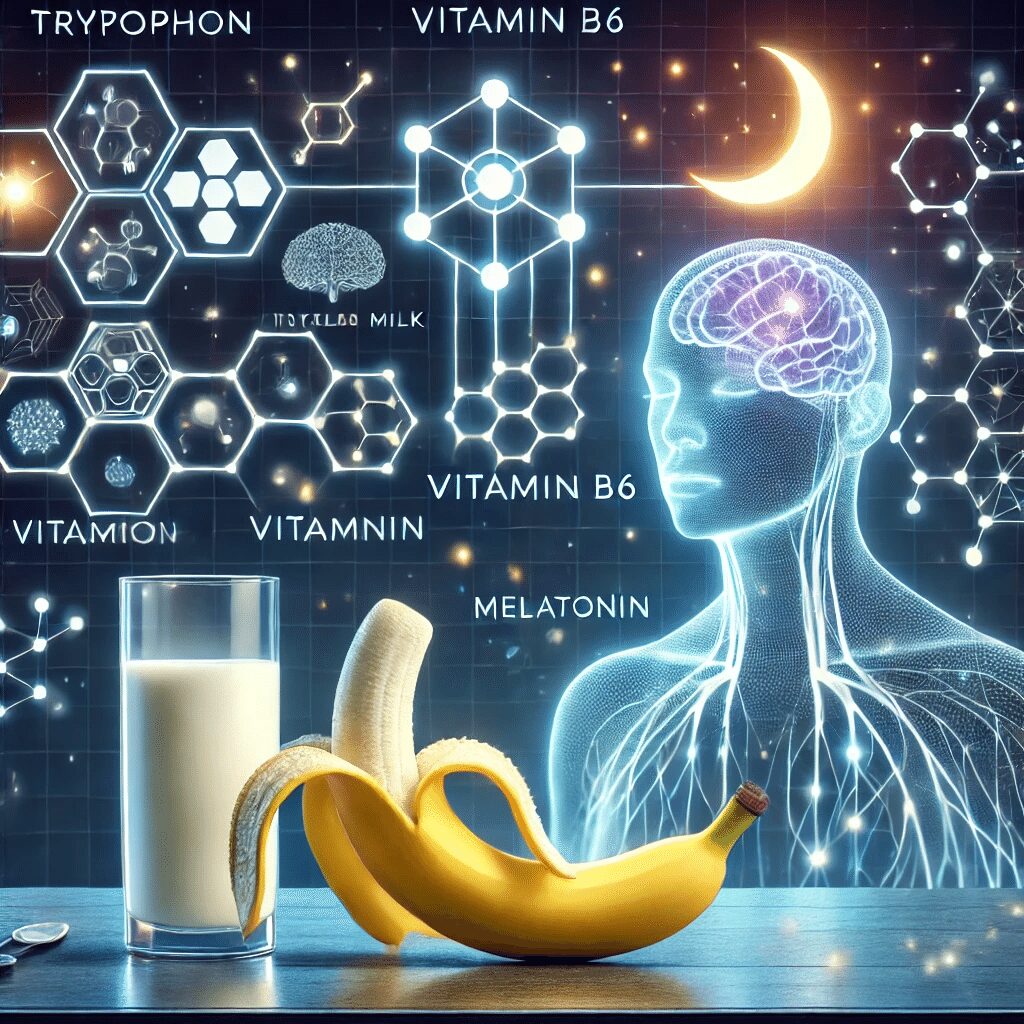

そのうえで、快眠をサポートする栄養素を含む朝食としておすすめしたいのが「バナナと牛乳」の組み合わせです。

バナナには、睡眠ホルモンであるメラトニンの原料になる「トリプトファン」や「ビタミンB6」が豊富に含まれています。

さらにバナナ1本で、幸福ホルモンと呼ばれる「セロトニン」の合成を助ける栄養素を効率よく摂取することができ、セロトニンは日中に分泌されることで心の安定を保ち、夕方になると眠気を誘うメラトニンへと変化してくれます。

そこに牛乳を加えることで、良質なタンパク質やカルシウムも摂取でき、神経の安定や骨の健康にもつながり、牛乳にもトリプトファンが含まれているため、バナナとの相乗効果でセロトニンの生成が一層スムーズになります。

青魚でタンパク質と良い脂質を

快眠と健康を支えるために、日々の食事の中で意識したいのが「青魚」の存在で、青魚は、タンパク質と良質な脂質の両方を豊富に含んでおり、体と脳のメンテナンスに欠かせない優秀な食材です。

まず、青魚には良質なタンパク質が含まれており、これは筋肉の維持にとって重要な栄養素です。

中高年になると筋肉量が減りやすく、代謝の低下や睡眠の質の悪化を引き起こす原因にもなり、しっかりとした睡眠をとるためには、体がリラックスできる状態を整える必要があり、その土台となるのが筋肉なのです。

注目すべきは、青魚に豊富な「DHA(ドコサヘキサエン酸)」と「EPA(エイコサペンタエン酸)」というオメガ3脂肪酸です。

これらは脳の機能をサポート、認知症予防にもつながると多くの研究で示され、DHAは神経細胞の働きを活性化、EPAは血流を促進する作用をもたらし、どちらも睡眠の質や脳の健康維持にとって欠かせない成分です。

現代の日本では、魚の消費量が減少傾向にありますが、焼き魚や煮魚、缶詰など、工夫次第で無理なく日常に取り入れることができます。

週に2〜3回は青魚を食事に加えることで、睡眠をしっかりととり、体と脳の老化を防いでいくことができるでしょう。

まとめ

今回は「食事と睡眠の密接な関係」をテーマに、食べ方や栄養素によって睡眠の質を高める方法を紹介していきました。

夕食は就寝の3時間前までに済ませ、胃腸を休ませることで深い眠りにつながり、夜遅い食事は血糖値の乱高下を招き、浅い睡眠や中途覚醒の原因になります。

次に、食事の摂り方も重要で、朝・昼・夜のバランスを整え、夜は軽めにすることで睡眠中の消化負担を減らせます。

さらに、トリプトファン・GABA・ビタミンB群・カルシウム・鉄分などの栄養素を意識して摂ることで、セロトニンやメラトニンの生成を促し、自然な眠気を導きます。

また、グリシンには深部体温を下げて入眠を助け、美肌にも効果があり、朝にはバナナと牛乳で体内時計を整え、夜の快眠をサポート。

加えて、青魚のDHA・EPAは脳の働きを整え、質の高い睡眠と老化予防に役立ちます。

日々の食事を整えることが、心と体をリセットする最高の快眠習慣につながっていくのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

32-3

コメント