目次

はじめに

現代の病気の引き金の多くが食生活からきていることが多いと言えるほど、食べる物で今後の健康状態を大きく左右しています。

食事は生きていく上で非常に必須なのですが、食べる物、食べる量などを間違ってしまうと寿命を縮める存在に変わるのです。

食事の乱れは、少しずつ体を蝕んでいき、長い年月をかけて血管や臓器、脳などに悪影響を与え重病を引き起こします。

代表的な症状は、高血圧、高血糖、脂質異常症、そして、糖尿病になり、その患者数も年々増加傾向にあり、多くの症状に苦しめられています。

今の食事を少しずつ見直していき、日々の食事から元気を作っていき、不調知らずの生活環境を送っていきましょう。

食材やメニューで生活習慣を改善

日本では食の欧米化が進み、様々な食事を行うことができるようになった反面、その食事が体に合わず、肥満を促してしまっているのです。

東アジア人は欧米人よりもインスリンの分泌量が半分から4分の1ほどと言われており、欧米食を当たり前のように食べてしまうと肥満でなく糖尿病を招きやすくなります。

更に、内臓脂肪が増えてしまうとただでさえ少ないインスリン分泌量が減少し、高血糖状態が加速、糖尿病も進行し、内臓脂肪も増加傾向になってしまうのです。

そこに日本食の塩分過多が加わってしまうと、高血圧、高血糖に脂質異常症になりやすい体になり、血管の損傷度、老化も加速してしまいます。

まずは、欧米スタイルになっている食事内容の見直し、改善が必要になり、朝昼晩の食事を少しずつ変えていきましょう。

麺類はそばを選んで血糖値を調整

現代の昼食といえば、ラーメンやうどん、パスタといった小麦粉を主原料にした麺類が手軽で人気です。

しかし、これらの麺類は血糖値の上昇を示すGI値が高いのが特徴で、GI値が高い食品は食後の血糖値を急激に上げやすく、インスリンの分泌を増やし、肥満や糖尿病リスクを高める要因となります。

さらに、柔らかく消化しやすいために噛む回数が少なくなり、早食いにつながりやすい点が問題となり、満腹感を得にくいことから、食べ過ぎや胃腸への負担にもつながってしまうのです。

そこで意識したいのが「そば」を選ぶこと、そばは蕎麦粉を主原料としており、小麦粉麺と比べてGI値が低いため、食後の血糖値上昇を穏やかにしてくれます。

さらに、そばにはポリフェノールの一種である「ルチン」が含まれています。

ルチンには血管を丈夫にし、血液をサラサラに保つ働きがあり、生活習慣病の予防にも役立ちます。まさに糖尿病や高血圧を気にする方にとって最適な麺類といえるのです。

また、そばをさらに健康的にする工夫として、トッピングの選び方も重要で、卵や納豆、鶏肉、豆腐などを加えることでタンパク質を補えますし、わかめやネギ、大根おろし、山菜といった野菜や海藻を組み合わせることで、食物繊維を取り入れることができるのです。

これらの食材は血糖値の上昇を抑えるだけでなく、満腹感を高め、バランスのよい一食に仕上げてくれます。

ただし、注意点もあり、そばつゆには塩分が多く含まれているため、飲み干してしまうのは控えていき、減塩を意識することで、血圧や腎臓への負担を減らすことができます。

血糖値の抑制には食物繊維を

血糖値を安定させたいときに欠かせない栄養素のひとつが「食物繊維」、野菜やきのこ、海藻などに豊富に含まれており、血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。

食物繊維には大きく分けて「水溶性」と「不溶性」の2種類があり、それぞれが異なる役割を果たしながら、血糖コントロールを助けてくれます。

水溶性食物繊維は、水に溶けると粘り気を持ち、胃腸内で糖の吸収をゆるやかにする働きがあり、食後の血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。

さらに、コレステロールの吸収を抑える作用もあるため、動脈硬化予防にも役立ち、代表的な食材としては、海藻類(わかめ、昆布)、大麦やオート麦、果物(りんご、柑橘類)、里芋などがあります。

一方、不溶性食物繊維は水に溶けにくく、腸の中で膨らんで便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進します。

これにより便通が改善され、腸内環境を整える効果もあり、腸内環境が改善されると、血糖コントロールに関わるホルモンの働きも良くなることがわかっています。

代表的な食材は、野菜(ごぼう、キャベツ、ブロッコリー)、きのこ類、豆類などです。

食物繊維の1日の目安量は、男性で21g以上、女性で18g以上とされていますが、日本人の平均摂取量はこの基準を下回っており、特に若い世代や外食の多い人では不足しやすい傾向があります。

そのため、意識して毎食に野菜、海藻、きのこ、豆類を取り入れることが大切で、ごはんに大麦を入れたり、味噌汁にわかめやきのこを加えたりするなど、小さな工夫を重ねることで不足を補うことができるのです。

血糖値のコントロールは、特別な食品に頼るよりも、日々の食生活の積み重ねで実現し、水溶性と不溶性、両方の食物繊維をバランスよく摂ることが、血糖値の安定はもちろん、生活習慣病の予防にもつながります。

万能食品の大豆製品で対策を

私たちの食卓に身近な「大豆製品」は、健康効果の高さからまさに万能食品と呼べる存在です。

種類が豊富で価格も手ごろ、しかもタンパク質やビタミン、ミネラルといった基本的な栄養素に加え、大豆にしか含まれない独自成分がある点も魅力で、毎日の食生活に取り入れることで、糖尿病や脂質異常症など生活習慣病の予防・改善に役立ちます。

大豆の代表的な成分である「大豆タンパク」には、悪玉コレステロールを低下させる作用があり、さらに中性脂肪の上昇を抑える働きも確認されています。

これにより動脈硬化や心疾患のリスクを下げる効果が期待でき、大豆製品は、糖質が少なく、食後の血糖値の上昇もゆるやかにしてくれるため、糖尿病対策としても非常に有効です。

加えて、満腹感を与える効果もあるため過食防止にもつながります。

さらに、大豆製品には加工の仕方によってさまざまな形があり、納豆や味噌といった発酵食品は腸内環境を整え、免疫力の向上にも寄与するのです。

発酵の力で消化吸収も良くなり、体にやさしい食品に変わり、もやしは低価格で手軽に使え、食物繊維やビタミンCを含み、料理のかさ増しとしても優秀です。

また、高野豆腐は栄養が凝縮されており、タンパク質とカルシウムを効率よく摂ることができます。忙しい時でも使いやすい保存食としても活用できます。

このように、大豆製品は栄養価と経済性を兼ね備え、毎日の健康づくりを支える心強い味方です。

味噌汁や納豆を一品加える、炒め物にもやしを足す、高野豆腐を煮物に取り入れるなど、ちょっとした工夫で自然に摂取量を増やすことができます。

万能食品である大豆製品を積極的に取り入れ、血糖値や脂質のコントロールを無理なく続けていきましょう。

青魚の良質な脂質で生活習慣病対策

現代の日本では、食の欧米化が進んだことにより魚料理の機会が減少傾向にあり、手軽に食べられる肉料理や加工食品が増える一方で、魚を調理する習慣が薄れてしまっているのです。

しかし、生活習慣病を予防・改善するためには、魚料理を積極的に取り入れることがとても大切です。特に青魚に含まれる良質な脂質は、私たちの健康を守る強力な味方となります。

青魚には、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった必須脂肪酸が豊富に含まれており、これらは体内で作ることができないため、食事から摂取する必要があります。

DHAは、脳や神経の働きを助け、記憶力や認知機能の維持に役立ち、EPAは、血液をサラサラにし、中性脂肪を減らす働きを持ち、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを下げる効果が期待されています。

また、青魚にはビタミンDも多く含まれて、ビタミンDは、骨を強くするだけでなく、免疫機能を整えたり、メンタルの安定に関わる働きもあるとされています。

毎日魚料理を取り入れるのは難しいと感じるかもしれませんが、焼き魚や煮魚だけではなく、缶詰や刺身、魚のフレークなど手軽な食品を活用することで無理なく続けられます。

特にサバ缶やイワシ缶はDHA・EPAが豊富で調理の手間も少なく、忙しい現代人の強い味方です。

脂質を変えて血管のケアを

糖質は、摂り過ぎても量を調整すれば比較的すぐに改善できますが、脂質はそう簡単にはいきません。

脂質は、体のエネルギー源として必要不可欠であり、細胞膜やホルモンの材料にもなる重要な栄養素ですが、その種類や摂り方を間違えると、血管に大きな負担をかけてしまい、動脈硬化や心疾患のリスクを高めることにつながります。

脂質には大きく分けて3つの種類があります。まず「飽和脂肪酸」、これはバターやラード、牛や豚の脂身といった動物性脂肪に多く含まれるもので、摂り過ぎると悪玉コレステロール(LDL)を増やし、血管の内壁に蓄積して動脈硬化を進めてしまいます。

次に「不飽和脂肪酸」、こちらは植物油や魚油に多く含まれ、オリーブオイルやナッツ類、青魚のDHAやEPAなどが代表的です。

不飽和脂肪酸は、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし、血管をしなやかに保つ働きがあるため、積極的に取り入れるべき脂質です。

そして、注意したいのが「トランス脂肪酸」、これはマーガリンやショートニング、揚げ物用の加工油脂などに多く含まれ、菓子パンやスナック菓子、ファストフードにも使われています。

トランス脂肪酸は、人工的に作られた脂質で、悪玉コレステロールを増やすだけでなく、善玉コレステロール(HDL)を減らしてしまうことが知られています。世界保健機関(WHO)も健康への悪影響を指摘しており、可能な限り避けたい脂質です。

つまり、脂質を一律に「悪い」と考えるのではなく、「どの種類を選ぶか」が血管ケアの鍵となります。

動物性脂肪や加工油脂を減らし、オリーブオイル、えごま油、青魚、ナッツなどの良質な不飽和脂肪酸を積極的に摂ることが、血管の健康を守る第一歩となり、脂質の質を変えることで、血管年齢を若く保ち、生活習慣病を遠ざけることができるのです。

デザイナーフーズでがんの予防を

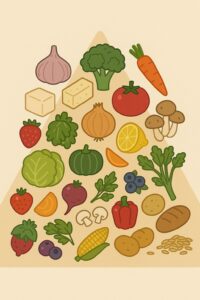

「デザイナーフーズ」は、アメリカ国立がん研究所(NCI)が発表した、がん予防に効果が期待できる食品群を指します。

研究の結果、がん予防効果の高いとされる食品をピラミッド型に整理し、上位には強い効果を持つとされるニンニク、キャベツ、ショウガ、大豆、ニンジンなどが位置づけられています。

そのほかにもトマト、タマネギ、セロリ、柑橘類、全粒穀物など、日常の食卓でなじみ深い食材が多く含まれています。

これらの食品は、がん予防にとどまらず、野菜や果物に含まれる抗酸化成分は、血管の老化を防ぎ、動脈硬化のリスクを減らします。

また、食物繊維は血糖値の上昇を抑え、糖尿病予防に役に立ち、大豆や全粒穀物に含まれる栄養素は、コレステロール値を下げる効果が期待され、生活習慣病全般に有効です。

日本でも「野菜は1日350g」と摂取目標が示されていますが、実際には多くの人が不足しています。

ご飯やパンなどの糖質を減らし、その分をデザイナーフーズに置き換えることは、カロリーを抑えながら栄養価を高める有効な工夫になります。

白米に雑穀を混ぜる、肉中心の献立にブロッコリーやニンジンを添える、味噌汁にキャベツやキノコをたっぷり入れるなど、毎日の小さな工夫で自然に摂取量を増やせます。

飲み物でポリフェノールを

ポリフェノールというと、野菜や果物を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は飲み物からも豊富に摂取することができます。

日本人に馴染み深い緑茶にはカテキン、豆乳にはイソフラボンが含まれ、どちらも強い抗酸化作用を持っています。

また、一息つくときに飲むココアにはカカオポリフェノールが、コーヒーにはクロロゲン酸、紅茶にはテアフラビン、さらに赤ワインにはレスベラトロールが含まれており、それぞれが体を酸化ストレスから守り、血管や細胞の老化を防いでくれるのです。

大切なのは「自分に合う飲み物を習慣化」していき、毎日無理なく続けられる一杯を決めておくと、自然にポリフェノールを取り込むことができます。

ただし、砂糖をたっぷり入れてしまうと、せっかくの健康効果が台無しになり、むしろ血糖値を上げてしまう原因となり、コーヒーや赤ワインなどは摂りすぎると胃や肝臓に負担をかけるため、適量を守ることが重要です。

食材で体を温めていく

病気を防ぐうえで重要な免疫力は、普段の体温に大きく左右され、理想的な平熱は36.5度とされますが、そこから1度下がるだけで免疫力や新陳代謝が低下し、病気にかかりやすくなるといわれています。

体温が高いと、消化吸収や細胞の代謝を助ける酵素の働きが活発化し、体の機能を支えてくれます。

しかし、低体温になると、酵素の働きが鈍くなり、免疫力の低下や代謝不良を招き、現代人の平均体温は年々低下傾向にあり、体の冷えが健康を損なう一因になっています。

そこで意識したいのが「体を温める食材」、生姜やにんにく、ネギ類は血流を促進し、体の芯から温める効果があります。

また、唐辛子に含まれるカプサイシンは発汗を促し、代謝を高める働きを持っています。

さらに、発酵食品の味噌や納豆も腸内環境を整え、エネルギー代謝を助けるため、結果として体を温める力につながります。

まとめ:食事の改善で血管から病気の予防を

本書では、糖尿病を中心とした生活習慣病を「食事」で改善していくための具体的な方法をご紹介しました。

血糖値のコントロールは、特別な薬や高価な食品に頼るのではなく、毎日の食卓を少しずつ工夫することで誰にでも実践できるものです。

食べる順番や量の調整、主食の選び方、そして野菜・きのこ・海藻などの食物繊維を意識して摂っていき、これらの習慣は血糖値を安定させるだけでなく、肥満や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病の予防にも直結します。

また、タンパク質や青魚の良質な脂質、大豆製品やデザイナーフーズに代表される野菜や果物など、私たちの身近にある食材には、体を整え、病気を遠ざける力が豊かに備わっています。

さらに、飲み物からの工夫や、体を温める食材の取り入れ方なども重要で、大切なのは「無理なく、毎日続けられる」ことです。

食べ過ぎても翌日に調整し、清涼飲料水を水やお茶に変えるなど、小さな選択が未来の健康を大きく左右します。

糖尿病や生活習慣病は決して特別な人のものではなく、誰にでも関わる可能性がある身近な課題ですが、今日からの一口、一食を工夫するだけで、血管は若返り、体は変わり、健康寿命を延ばすことができます。

これからも食事の力を味方につけ、自分らしく元気に日々を過ごしていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

44-終

コメント