はじめに

現代社会は日々疲れやすい環境にあっており、日々の生活の中で様々な疲れを感じ、その疲れは人によって変わっています。

睡眠をとっているはずなのに、体がだるかったり、翌日の目覚めが悪かったり、朝起きれないほどの不調を抱えてしまう人も。

そこで無理やりに体を動かしてしまうと、さらに体を疲労させてしまい、心身共に影響を与え、メンタル面にも支障をきたす方も少なくないのです。

食事や睡眠、腸内環境などを見直していき、体の中から疲れを毎日癒して疲れ知らずの体作りを行っていきましょう。

食事改革で疲れない体に

生活習慣の改善に加えて食事の改善を行っていくことで、さらに疲れにくい体を手にすることができ、不調を遠ざけます。

しかし、胃腸に負担をかける食事ばかりを食べてしまうと、消化に時間がかかり、臓器の疲労が体の疲労に変わってしまいます。

近年、疲れやすくなっている方は、食事を一度見直し、食生活を切り替えて疲れ知らずの体を作っていきましょう。

慢性疲労には鶏肉を食べる

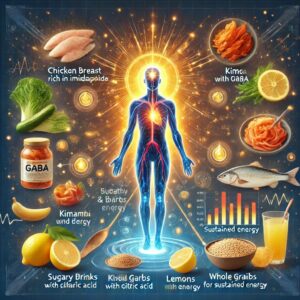

慢性的な疲労感が抜けないと感じている人におすすめしたいのが、鶏肉、鶏胸肉を日常的に取り入れることです。

鶏胸肉には「イミダペプチド」という成分が豊富に含まれており、この成分は疲労回復に大きな効果があることがわかっています。

イミダペプチドは、長距離を休まずに飛び続ける渡り鳥の研究から発見された物質で、強い持久力と回復力を支える栄養素として注目されています。

さらに近年の研究では、体の筋肉の疲労だけでなく、脳の疲労を軽減する効果があることも示されており、心身両面での疲労回復が期待できるのです。

鶏胸肉は脂質が少なく、高たんぱくで低カロリーなため、シニア世代にも取り入れやすい食材で、調理法も工夫しやすく、煮たり蒸したりすることで柔らかく仕上がり、胃腸への負担も少なくなります。

また、近年はコンビニやスーパーで手軽に購入できる「サラダチキン」もイミダペプチドが豊富に含まれており、忙しい日でも簡単に取り入れられるのが魅力です。

疲れを感じやすい方は、習慣的に鶏胸肉を食生活に加えることで、慢性疲労の改善に役立てることができ、食事で無理なく続けられる疲労対策として、鶏肉は大きな味方となるでしょう。

よく動かす部位にイミダペプチドが

疲労回復に役立つイミダペプチドは、鶏胸肉だけでなく豚肉や魚にも含まれています。

イミダペプチドは、動物が最もよく動かす部位、つまり疲労が蓄積しやすい筋肉に多く存在するのが特徴です。

例えば豚ではロースやもも肉に豊富に含まれており、日常的に取り入れやすい食材といえます。

また魚では、長距離を泳ぎ続ける回遊魚であるマグロや鰹に多く含まれており、その持久力を支える成分として注目されています。

鶏胸肉だけでなく、豚肉や魚をバランスよく組み合わせることで、イミダペプチドを効率よく摂取することができ、体の疲れや脳の疲労を毎日ケアする習慣につながります。

身近な食材を上手に選び、無理なく食卓に取り入れることが、慢性的な疲労を防ぎ、元気な体を保つ秘訣となるのです。

キムチに豊富なGABAを

発酵食品であるキムチには、乳酸菌が豊富に含まれています。その中でも注目されているのが、乳酸菌が発酵の過程で生成する「GABA(ギャバ)」です。

GABAは神経伝達物質の一種で、脳の興奮を抑え、リラックスを促す働きがあります。

ストレスを感じやすい現代人にとって、GABAは心を落ち着かせ、安眠を助ける成分として期待されているのです。

さらに血圧を安定させる作用もあるとされ、シニア世代の健康維持にも役立ち、キムチは辛味や酸味があるため、少量でも満足感が得られ、食卓に取り入れやすいのも魅力です。

ご飯のお供としてはもちろん、炒め物やスープに加えるなど工夫すれば、毎日の食事で自然にGABAを取り入れることができます。

生成された主食は疲労の元に

白米や小麦粉、砂糖などの精製された主食は、体にとって消化吸収が早いという特徴があります。

その反面、食後の血糖値を急激に上昇させてしまうため、インスリンの分泌を促し、血糖値が急降下する“乱高下”を起こしやすくなるのです。

この血糖値の乱れはエネルギーの消耗を大きくし、体に強い疲労感を与える原因となります。

さらに間食で砂糖を多く含むお菓子や甘い飲み物を摂り続けると、血糖値が下がる暇がなく、常に高い状態が続き、やがてインスリンの働きも弱まり、慢性的な疲労感へとつながっていきます。

精製食品は食べやすく便利ですが、毎日の疲れを招く大きな要因となるため注意が必要になり、疲労を防ぐためには、未精製の穀物や食物繊維を意識して取り入れることが、エネルギーを安定させ元気な体を保つ秘訣となります。

レモン水で体を癒す

日々の疲れを癒すシンプルな習慣としておすすめなのが、レモン水を飲むことです。

レモンやライムといった柑橘類に豊富に含まれるクエン酸は、疲労軽減成分として注目されており、その効果は鶏胸肉に含まれるイミダペプチドにも並ぶといわれています。

クエン酸は体内のエネルギー代謝に深く関わる「クエン酸回路(TCAサイクル)」をスムーズに働かせることで、効率的にエネルギーを生み出し、乳酸などの疲労物質をため込みにくくする働きがあります。

そのため、肉体的な疲れだけでなく、だるさや倦怠感の軽減にも役立つのです。

さらにレモンにはビタミンCもたっぷり含まれており、美容や免疫力のサポートに加え、体内で発生する活性酸素を除去する抗酸化作用も期待できます。

これにより細胞の老化を防ぎ、肌の健康を守る効果もプラスでき、朝起きて一杯のレモン水を飲むだけで、体がすっきりと目覚め、代謝も活発になります。

脳が疲れた時の甘い物は逆効果

脳が疲れた時、つい手を伸ばしたくなるのがお菓子や甘い飲み物となり、確かに糖分を摂ると血糖値が急上昇し、一時的には元気になったような感覚を得られます。

しかし、その効果はほんの一瞬に過ぎず、その後はインスリンが過剰に分泌されて血糖値が急降下し、かえって強い疲労感やだるさを引き起こしてしまうのです。

これを繰り返すと「疲れた→甘い物を食べる→さらに疲れる」という悪循環に陥り、脳も体も休まる暇がなくなってしまいます。

シニア世代では血糖値の調整機能が若い頃に比べて低下しやすいため、この影響はより大きくなり、慢性的な疲労感や生活習慣病のリスクにもつながるのです。

そこで、甘い物ではなく血糖値を安定させるアーモンドやくるみなどのナッツ類は、糖質が少なく良質な脂質やミネラルを含み、エネルギーを持続させてくれます。

また、ヨーグルトは腸内環境を整えつつたんぱく質も摂れるため、体と脳の両方の疲労回復に役に立つのです。

疲れを癒すためには、一瞬の満足ではなく持続する栄養を選ぶことが大切になり、甘い物に頼らない工夫を取り入れることで、脳も体も本当の意味でリフレッシュできるのです。

朝はバナナとタンパク質を摂る

朝食におすすめしたいのが、手軽に食べられるバナナとタンパク質の組み合わせです。

バナナには、脳内で「幸福ホルモン」と呼ばれるセロトニンを生成するための材料となるトリプトファンやビタミンB群が豊富に含まれています。

セロトニンは気持ちを安定させ、前向きな一日のスタートを助けてくれる心強い存在です。

また、バナナは糖質のバランスがよく、消化吸収がスムーズで素早くエネルギーに変わるため、朝の活動を支える優秀なエネルギー源となるのです。

しかし、バナナだけでは必要な栄養が十分ではないので、体を動かすための基盤となるタンパク質も一緒に摂ることで、筋肉や臓器の働きをサポートし、疲れにくい体づくりにつながります。

例えば、ヨーグルトやゆで卵、チーズなどをバナナと組み合わせれば、手軽に栄養バランスのとれた朝食が完成します。

バナナとタンパク質の組み合わせを習慣にすることで、心身ともに快適な一日を始められるのです。

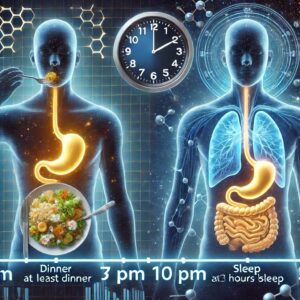

「夕食は眠る3時間前に終わらせる」

健やかな眠りと翌日の快適な体調のためには、夕食の時間がとても重要で、眠る直前に食事をすると、消化活動が続いたまま就寝することになり、胃腸に負担をかけてしまいます。

人間の体は本来、夜間は休息と修復にエネルギーを使うべき時間ですが、食後すぐに横になるとそのエネルギーが消化に回され、質の高い睡眠が得られなくなります。

その結果、翌朝に疲労感が残ったり、眠りが浅くなる原因につながってしまうのです。

理想的なのは、眠る3時間前までに夕食を済ませ、夜10時に就寝する人であれば、遅くとも7時までには食事を終えることを意識しましょう。

3時間あれば消化がある程度進み、胃腸が落ち着いた状態で眠りにつくことができます。

加えて、体内時計のリズムを整え、成長ホルモンやメラトニンといった眠りに関わるホルモンもスムーズに働きやすくなります。

ただし、どうしても夕食が遅くなる場合には、油っこい食事や量の多い献立は避け、消化の良いものを軽めに摂る工夫をしましょう。

ストレスを下げてくれるサバ缶

ストレスを感じやすい現代人にとって、食事から得られる癒しの効果は大きな支えとなります。

その中でも注目したいのが、手軽に取り入れられるサバ缶で、サバにはアンチエイジングに役立つ成分として知られるコエンザイムQ10が含まれており、強力な抗酸化作用によって細胞の老化を防ぎます。

さらにサバはEPAやDHAも豊富で、血液中の赤血球を柔軟に保ち、酸素を効率よく全身に運ぶサポートをしてくれます。

その結果、疲労回復やストレス軽減に効果を発揮し、毎日の活力維持につながり、缶詰なら保存も簡単で、調理の手間もほとんどありません。

味噌煮や水煮など種類も豊富なので、好みに合わせて取り入れやすく、忙しい日常の中で、気軽に健康と若々しさを守る一品としてサバ缶を常備しておくと安心でしょう。

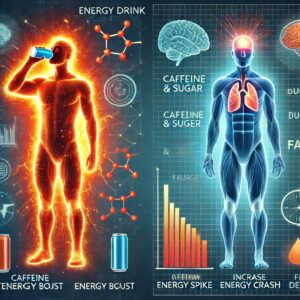

栄養ドリンクは疲労が増加

「疲れが溜まったとき、つい頼りがちなのが栄養ドリンクやエナジードリンク、朝から一本飲んで、元気を取り戻して1日をスタートさせようとする人も少なくありません。

しかし、実はこれらのドリンクは一時的に体を元気に見せているだけで、長期的には疲労を増加させてしまう危険性があるのです。

これらの飲み物には大量の砂糖が含まれており、摂取すると血糖値が急上昇します。

急激に上がった血糖値は、インスリンの働きで急降下し、その結果「だるさ」や「眠気」を引き起こし、かえって疲労感が増すことになるのです。

さらに、習慣的に飲み続ければ、糖の摂取過多となり糖尿病リスクも上昇、カフェインの刺激で一瞬シャキッとする感覚もありますが、それは持続せず、体に負担をかける要因になり得ます。

本当の疲労回復のためには、バランスの取れた食事や質の良い睡眠が欠かせません。

安易に栄養ドリンクに頼らず、生活習慣を整えることが、健康的に疲労を解消する最善の方法になっていくのです。

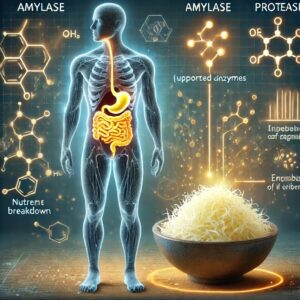

大根おろしで胃のケアを

食べ過ぎや脂っこいものを食べた後に起きる「胃もたれ」は、胃がすでに消化で疲れ切っているサインです。

胃が無理をして過剰に働くと、それを調整するために自律神経まで必要以上に動員され、結果として全身の疲労感へとつながってしまうので、胃をいたわることは体全体の疲れを軽減する第一歩になるのです。

この時に役立つのが「大根おろし」、大根にはアミラーゼやプロテアーゼといった消化酵素が豊富に含まれており、糖質やタンパク質の分解を助けます。

食べ始めに取り入れると、消化をスムーズにして胃の負担を軽減し、胃もたれを防いでくれる効果が期待できます。

さらに大根おろしはさっぱりとした風味が食欲を整え、揚げ物や肉料理などの重たい食事との相性も抜群です。

噛むことで疲れがとれる

「噛む」という行為は単なる食事の一部ではなく、健康を守り疲れを軽減するための重要な習慣です。

現代の食生活では柔らかい食品や加工食品が増え、つい早食いになりがちですが、これは肥満や生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、疲労を感じやすくする要因にもなります。

しっかり噛まずに食べ物を飲み込むと、大きな食塊のまま胃腸に送られてしまい、消化器官に大きな負担をかけてしまい、胃腸が過剰に働くことで、体全体が疲れやすくなるのです。

さらに、噛むことによって分泌される唾液には、疲労を軽減するための働きが隠されています。

唾液中には「ペルオキシダーゼ」と呼ばれる酵素が含まれ、これは活性酸素を除去する作用を持っています。

活性酸素は疲れの原因となる物質のひとつであり、これを中和することで体の疲労蓄積を防ぐことができます。

また、唾液に含まれる消化酵素は食べ物の分解を助け、胃腸の負担を軽くしてくれるため、よりスムーズな消化を実現します。

一口につき最低でも20〜30回を目安に噛むことを意識すると、消化器官をいたわりながらエネルギー効率の良い体をつくることができます。

よく噛む習慣は、肥満予防だけでなく、疲れをためにくい体質づくりにも直結するのです。

ニンニクとビタミンB群を一緒に

疲れた時に「ニンニクを食べれば元気になる」というイメージは広く知られています。

確かにニンニクにはアリシンという成分が含まれており、体内でエネルギーを生み出す過程をサポートします。

しかし実際には、ニンニクだけでは力を十分に発揮できず、アリシンはビタミンB1と結合することで安定し、吸収率が高まり、疲労回復効果を強めるのです。

豚肉はビタミンB1を豊富に含んでおり、ニンニクと一緒に調理することで理想的な組み合わせになります。

スタミナ料理として人気の「豚肉の生姜焼き」にニンニクを加えたり、「豚肉とニンニクの炒め物」といった献立は、まさに理にかなった食べ方です。

この組み合わせはエネルギー代謝を効率よく進め、疲れを感じにくい体作りに役立ちます。

ビタミンB群は水溶性で体に貯めておけないため、毎日の食事でこまめに取り入れる必要があります。

ニンニクの風味を活かしながら豚肉や大豆製品、卵などと合わせることで、美味しく継続的に摂取できるのです。

夏バテ中のスタミナ料理は逆効果

夏バテの時に「スタミナ料理」を食べれば元気が出る、というのは昔ながらの考え方ですが、現代の食生活では逆効果になることも少なくありません。

夏バテ中は胃腸の働きが弱まっており、脂っこい肉料理やニンニクたっぷりの料理はかえって胃腸に負担をかけ、消化に大きなエネルギーを必要とし、体はさらに疲れを感じやすくなってしまうのです。

もともとスタミナ料理は食糧不足の時代にエネルギーを補うために考えられたものであり、飽食の現代では高カロリー・過食につながりやすい危険もあります。

夏バテ時にはスタミナ料理に頼るのではなく、消化の良い食材や、冷たい麺類に薬味を添える、ビタミンやミネラルが豊富な野菜を中心に摂るなど、体にやさしい食事を心がける方が、回復にはずっと効果的です。

オルニチンで肝臓を守る

オルニチンは、肝臓の働きを助ける重要な成分であり、体の解毒や代謝を支える役割を担っています。

肝臓は日々、アルコールや食品添加物、体内で生じる老廃物の処理に追われており、知らず知らずのうちに負担がかかっています。

オルニチンを普段から取り入れることで、肝臓の働きがスムーズになり、機能の低下を防ぐ効果が期待できるのです。

さらにオルニチンには疲労回復作用もあり、体にエネルギーを生み出すサイクルを助けるため、疲れにくい体づくりにもつながります。

オルニチンを多く含む代表的な食品として有名なのが「しじみ」、しじみの味噌汁は肝臓にやさしい定番の一品で、日常的に取り入れることで自然にオルニチンを摂取できます。

また、しじみだけでなく、ぶなしめじやエノキタケといったきのこ類にも豊富に含まれているため、味噌汁や炒め物、煮物など幅広い料理で活用できます。

普段の食生活にオルニチンを意識的に取り入れることが、肝臓を守りながら疲れ知らずの体を保つ大切な習慣になっていきます。

まとめ

食事の見直しは、慢性的な疲労を改善し、毎日を軽やかに過ごすために重要になります。

鶏胸肉や回遊魚に含まれるイミダペプチド、キムチのGABA、レモンのクエン酸、サバのEPA・DHAなど、疲労回復を助ける栄養素を意識して取り入れることで、体も脳も効率よくエネルギーを生み出せるようになります。

一方で、砂糖や精製された主食、エナジードリンクなどは血糖値の乱高下を招き、疲労感を強める原因に。

未精製の穀物や良質なタンパク質、発酵食品を選び、しっかり噛んで食べ、胃腸に負担をかけない食習慣を身につけることが大切です。

また、夕食は就寝3時間前に済ませるなど食べる時間の工夫も疲労回復を後押ししていき、毎日の小さな選択が、疲れにくい体と健やかな毎日をつくっていくのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

38-2

コメント