こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、睡眠の乱れが引き起こす重病 ミライフ中に解消していく睡眠の病気の話になります。

最近は睡眠時間が取れてるけど

あまり疲れが取れてないのよね

疲れが取れてないのですか

何か睡眠に心あたりがありますか

最近では睡眠の途中で起きてしまうの

その後また寝れるから安心してたんだけど

途中で起きてしまう中途覚醒ですね

睡眠中の病気を知り対策しましょう

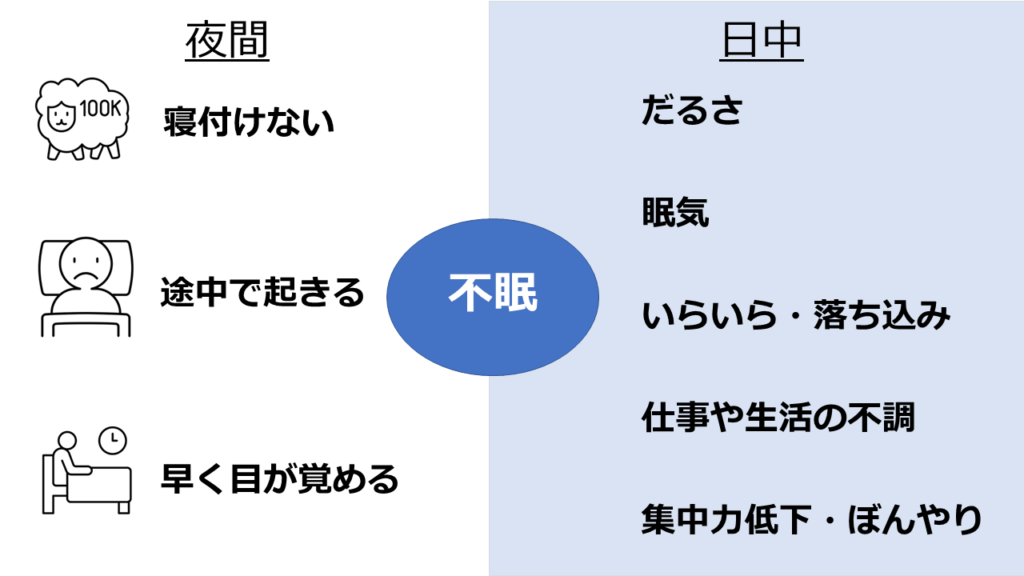

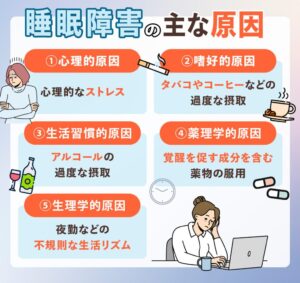

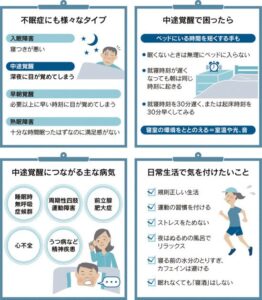

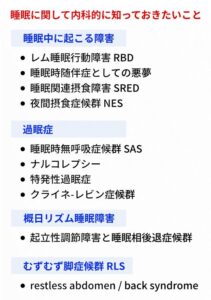

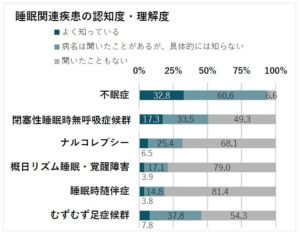

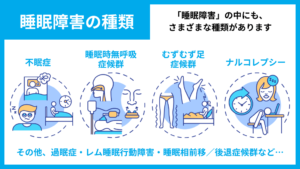

睡眠に関連して、日常生活に支障をきたす病気の事を総称して「睡眠障害」と呼び、睡眠障害にも様々あり、普段の睡眠を阻害してきます。

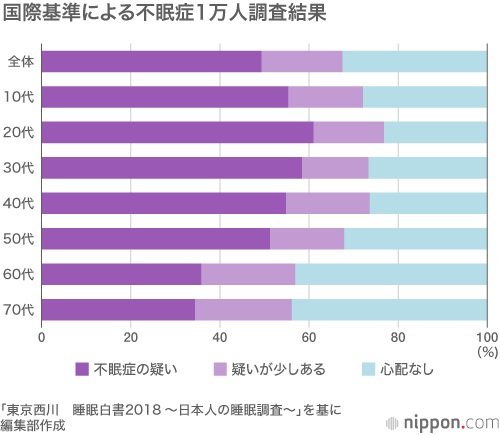

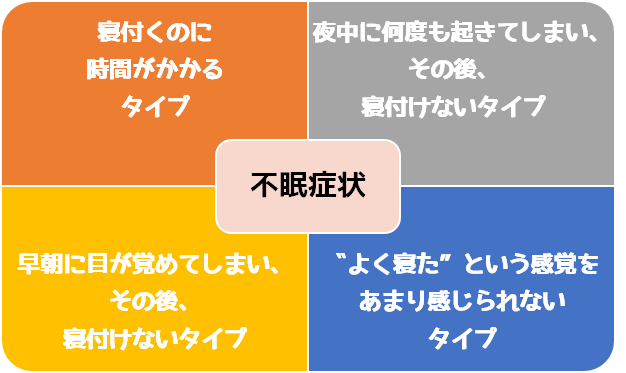

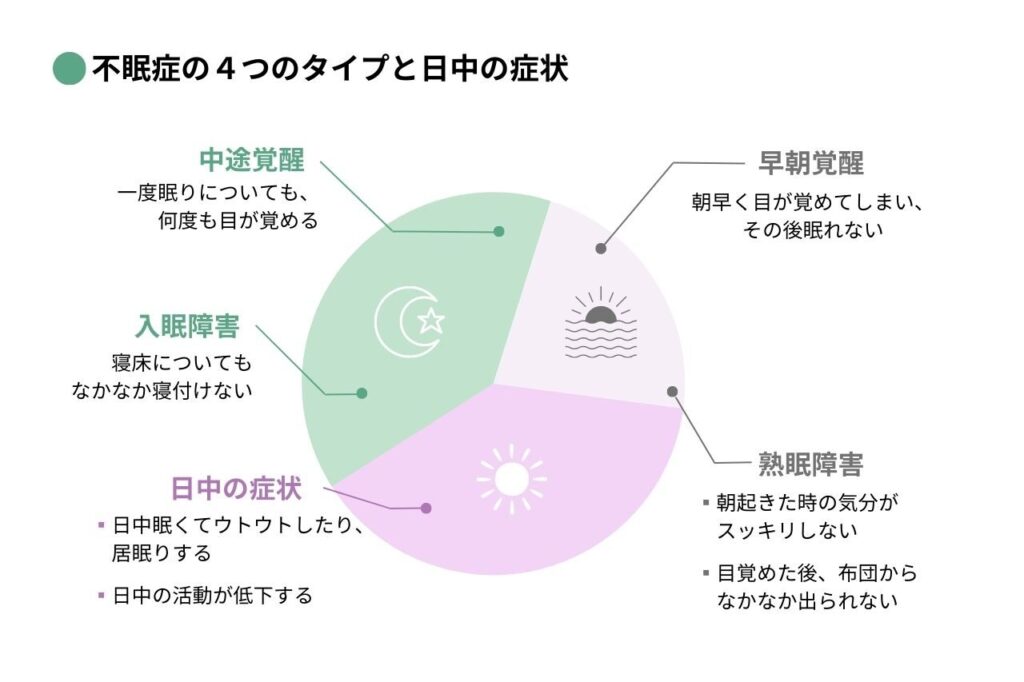

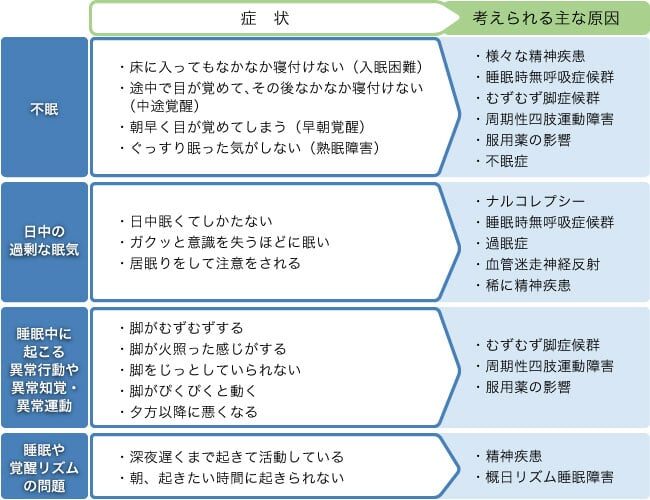

睡眠障害の中で最も多い不眠症、日本人の10人に1人が発症していると言われ、不眠症状には、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒があります。

症状が1つだけ現れる事もあれば、複数該当してしまう方も、不眠症状と日中の症状が3日以上あり、その事が3ヶ月以上続くと不眠症と診断をされます。

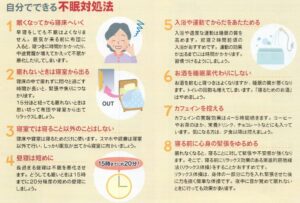

不眠症は、すぐに治る症状ではありません、最近睡眠に違和感があったり、あまり眠れていないと思われる方、しっかりと対策していき毎日快適な睡眠をとっていきましょう

・睡眠時無呼吸症候群が脳に支障を

・夜のトイレが睡眠を阻害していく

・睡眠からメンタルに異変が起こる

眠れないを放置せずに対応を

歳のせいでなく早期対策改善

目次

眠れないが日常生活を狂わせる

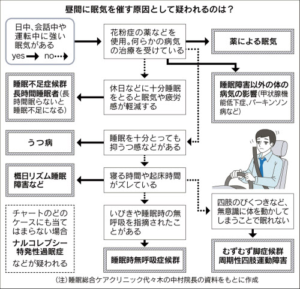

不眠症の診断には、日中の症状があるかどうかがまずポイントとなり、日中に強い眠気や疲労感、倦怠感、更に集中力や注意力なども低下をします。

車の運転や料理中、作業中などで重大な事故に繋がりやすく、日常の気分が優れずに、イライラして、夫婦トラブルや人間関係のトラブルにも

夜間の不眠症状のために、日中の症状が現れており、日常生活に支障がでている場合は、病院への早期治療が必要になります。

そして、他の睡眠障害や持病が無いかも重要になり、不眠症状が不眠特有の症状ではなく、体内時計、生活習慣の乱れなど、あらゆる睡眠障害に見られます。

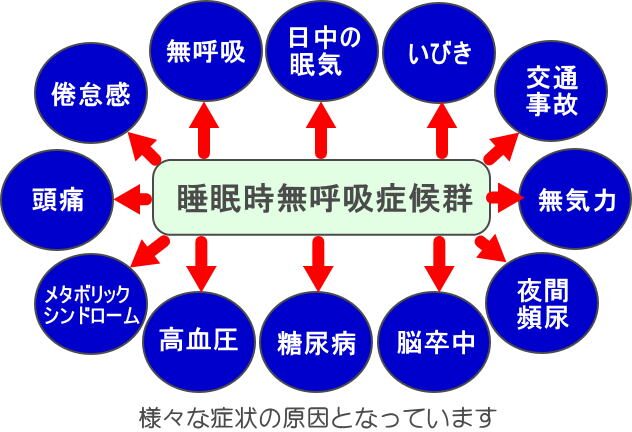

これらを放置し続けると、動脈硬化からの血管の詰まり、メンタルに支障をきたし老人性うつ病などの重病の引き金になる事もあるのです。

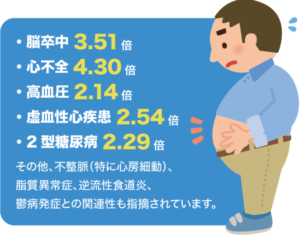

① 病気のリスクが大きく上がる睡眠時無呼吸症候群

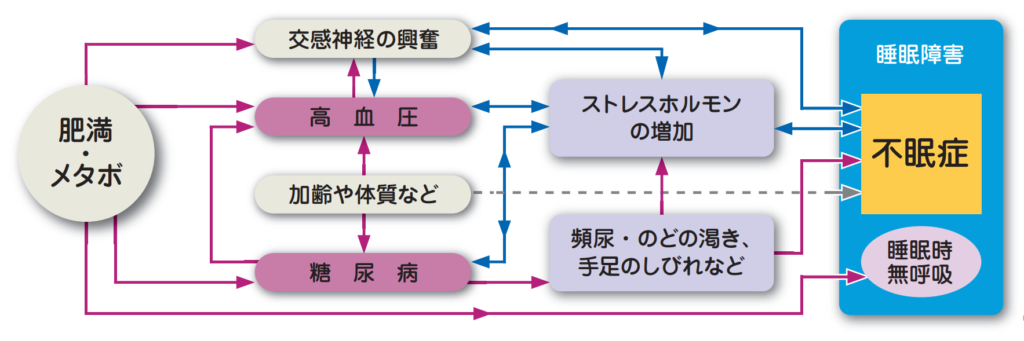

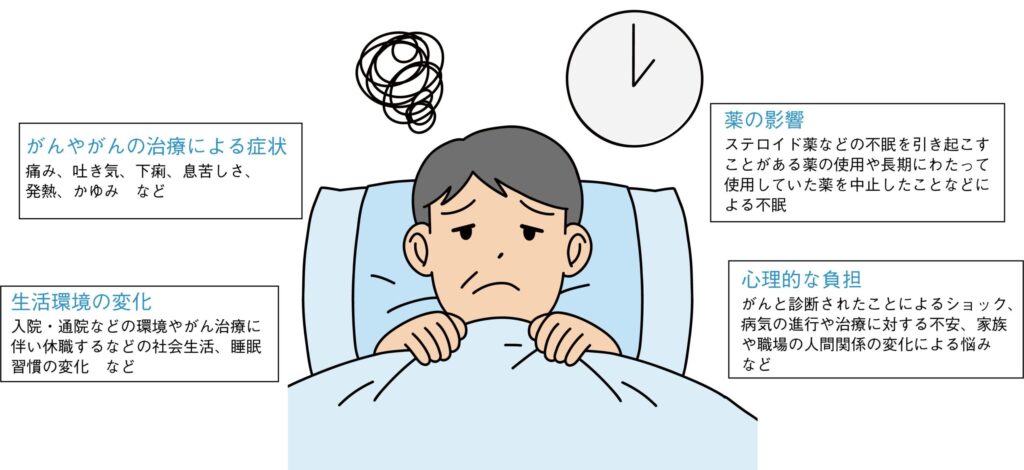

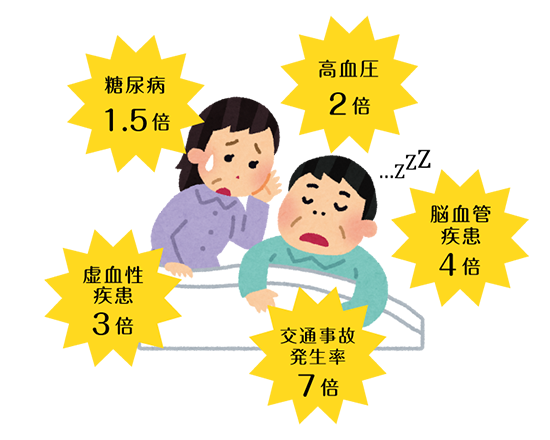

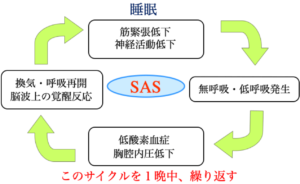

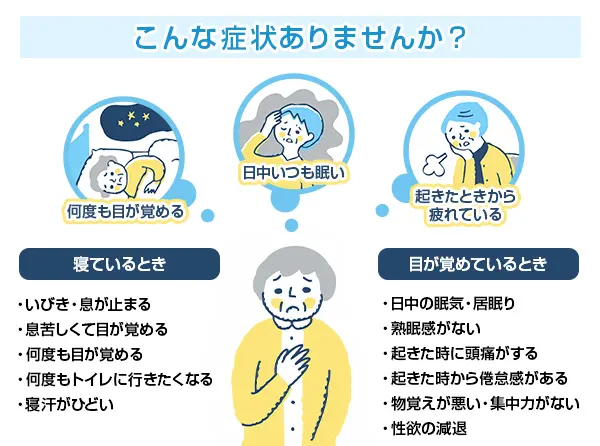

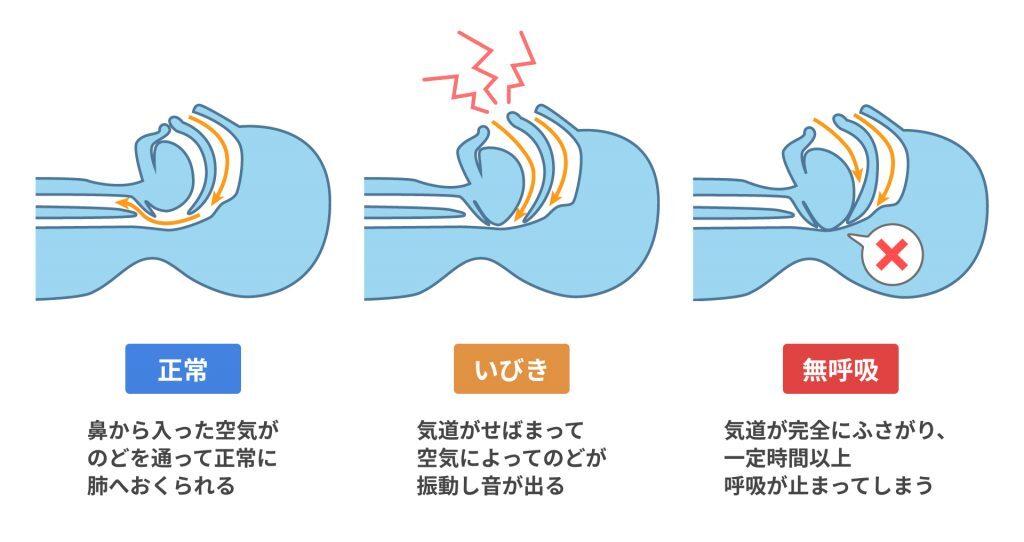

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠時に呼吸が止まってしまい呼吸が浅くなってしまう病気になっています。

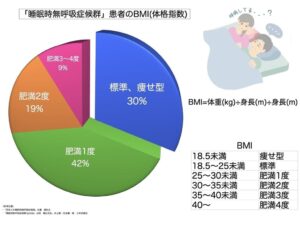

睡眠障害では不眠症についで多く、成人の3〜5%、シニア層の65歳以上になると10%以上になり、年齢と共に発症率が上昇します。

睡眠中に無呼吸や低呼吸があると低酸素状態に陥り、脳が瞬間的に覚醒して呼吸が再開します。

このサイクルが一晩中続くので、深く質のいい睡眠をとる事が出来ず、その影響で日中、強い眠気や集中力、判断力が低下し怪我や事故を招くのです。

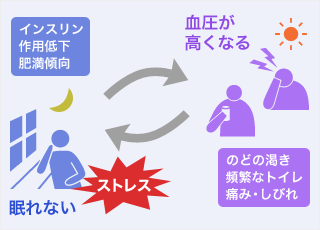

また、低酸素状態が長い期間続くと、二次性高血圧や糖尿病などのリスクがたかまる事もわかっています。

睡眠時無呼吸症候群をそのままにしておく事は非常に危険で、普段からイビキがひどい、呼吸が止まる、日中の眠気がある際は、専門の医療機関で受診を

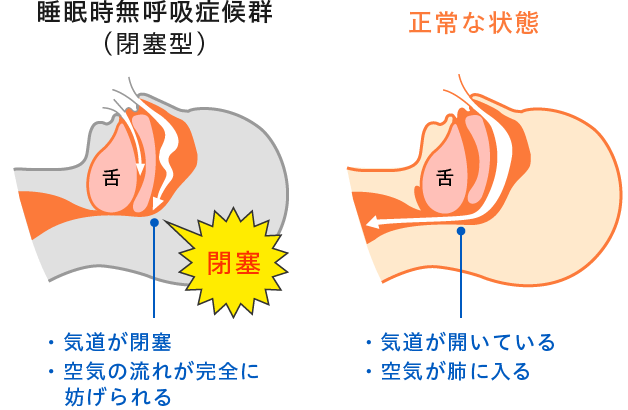

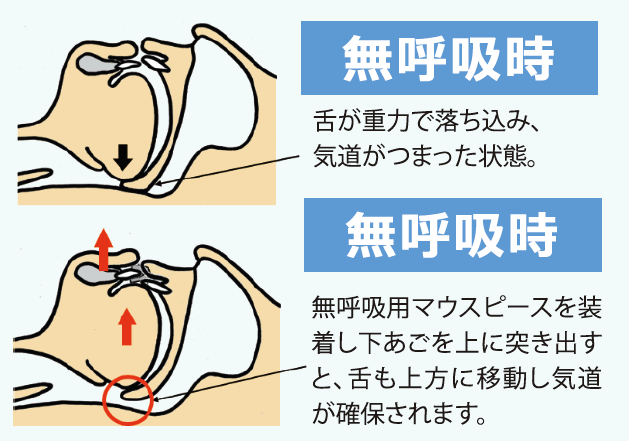

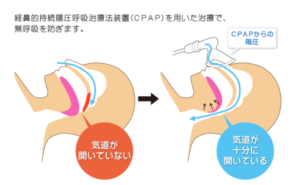

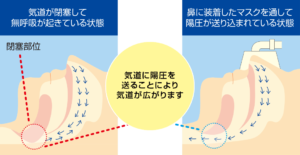

睡眠時無呼吸症候群には、閉塞性と中枢性に分けられ、閉塞性は睡眠中に、下の付け根などが喉の方に落ち込み、気道を圧迫する事で空気が肺に送られなくなります。

その後は、脳が覚醒して呼吸を再開した時に、落ち込んだ軟口蓋などが空気の流れにより振動、大きなイビキを生じるのも特徴に

症状が軽症の場合は、マウスピースをつけ入眠する治療法になり、下顎を数mm程前方にずらし、気道へ落ち込む事を防いでいきます。

肥満のある方は、まず減量から始めて生活習慣を改善、飲酒習慣や喫煙習慣がある際には、その習慣改善も見直していく必要があるのです。

そして、治療の中心となるのが、「CPAP(シーパップ)療法」、マスクを鼻に装着し、一定の圧力で空気を送り込み、睡眠時の気道の閉塞を防いでくれます。

1日4時間以上使用すると、日中の眠気や倦怠感が収まり、鼻つまりや喉の渇きなどが起こる事もあるのですが、担当医と相談をしていきましょう

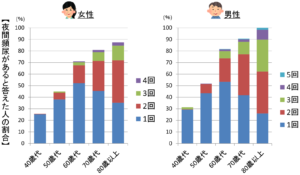

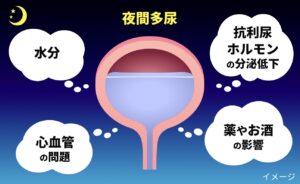

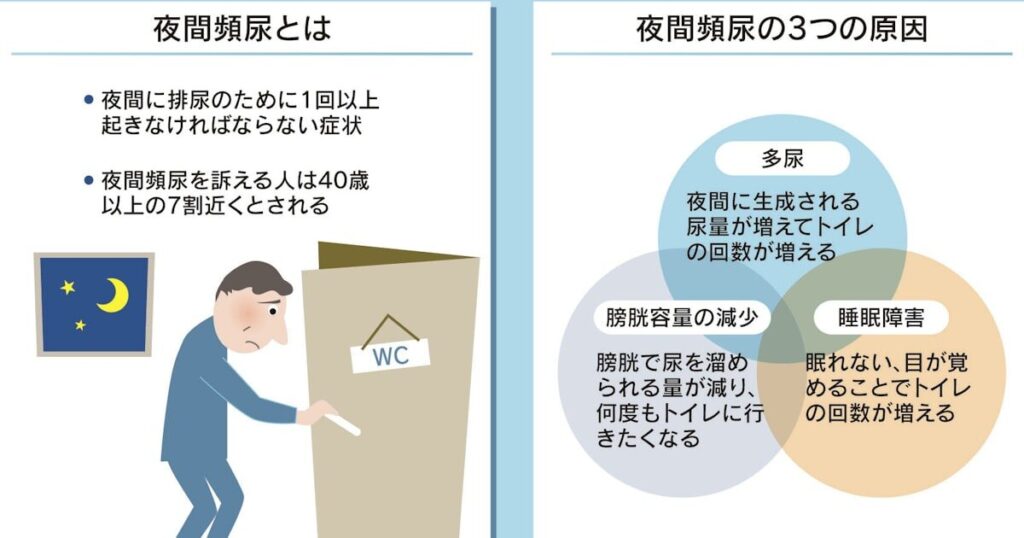

② 睡眠が途中でキレる夜間頻尿

夜間頻尿は、年齢と共に増加し、70代や80代では、ほとんどの人に見られます

これらは、加齢によって膀胱内にためられる尿量が減り、若い頃よりも少ない尿量で尿意を感じやすくなるのです。

それに加え前立腺肥大症や活動膀胱などの泌尿器系の病気が、年齢と共に増加するのが原因です。

年齢を重ねると、ちょっとした尿意や物音、振動、温度の変化などで目が覚めてしまい、目が覚めた時に、トイレにいく事を繰り返す事で習慣化してしまいます。

症状が悪化すると、複数回夜中のトイレに行くようになってしまい、起きる度に睡眠の質が低下し、翌日に支障が出るので、早めに専門に相談しましょう。

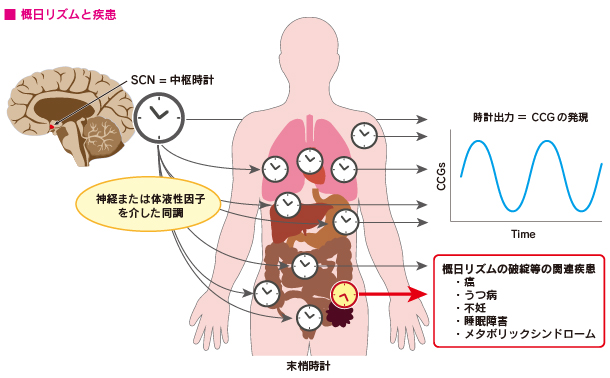

③ 体内時計のリズムが狂う覚醒障害

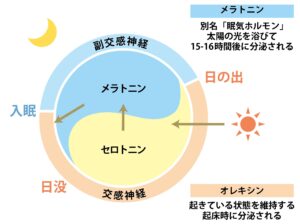

体内時計は、日中に活動して夜に眠るという、1日周期のサイクル「概日サイクル」を刻んでいます。

概日リズムは、光の刺激、朝食などでリセットされ、地球の自転に合わせた24時間の昼夜のリズムに調整をされています。

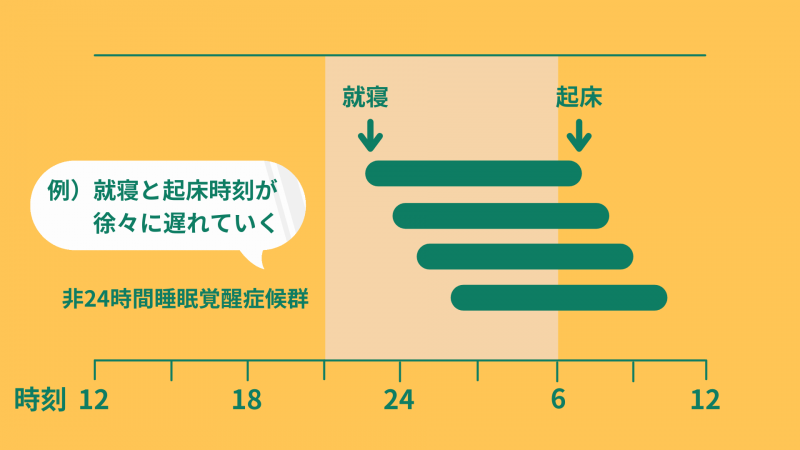

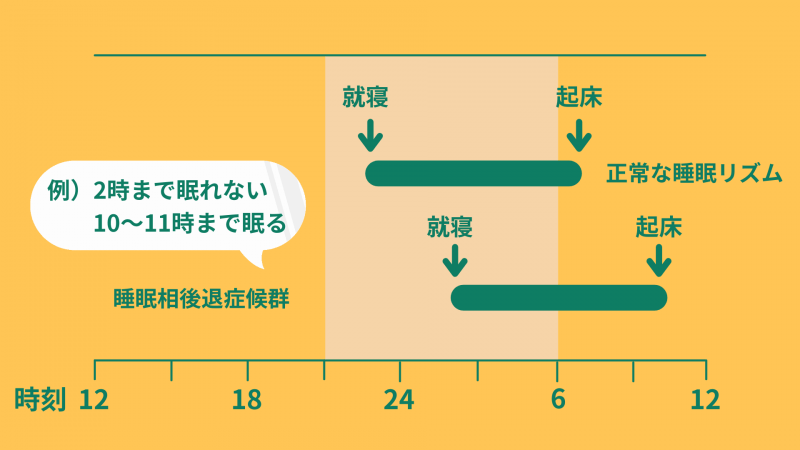

しかし、何らかの原因で体内時計が地球の昼夜リズムに合わなくなってくると、睡眠に影響し少しずつ睡眠時間帯がズレていきます。

体温や血圧、血糖値、脈拍にホルモン分泌などの乱れが起こり、日常生活に支障をきたし、睡眠に悪循環を招く覚醒障害を起こすのです。

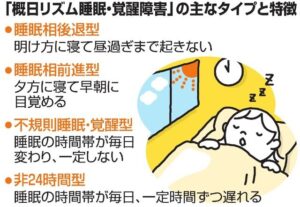

概日リズム睡眠•覚醒障害には、睡眠相がズレる「睡眠覚醒相後退障害」や「睡眠覚醒相前進障害」「非24時間睡眠覚醒リズム障害」などがあります。

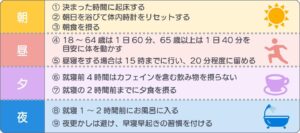

これら体内時計が崩れたリズムを再び調整をするためには、朝起き、朝日を浴びる事が回復の鍵となり、視交叉上核は、光の影響を強く受けるのです。

睡眠覚醒相後退障害では毎朝、睡眠覚醒相前進障害では、夕方に積極的に太陽の光を浴びるようにしていきましょう。

生活の習慣を改善していくためにも、毎日決まった時間に起床し、朝起きたら外見て日光を浴び、日中の運動、1日決まった時間に食事を

習慣の乱れをいきなり整えようとするとストレスになり続かない原因になりますので、自分に出来る範囲で行って正していきましょう。

④ シニア層に増加する睡眠時随伴症

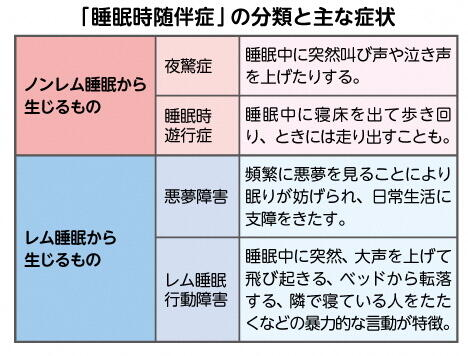

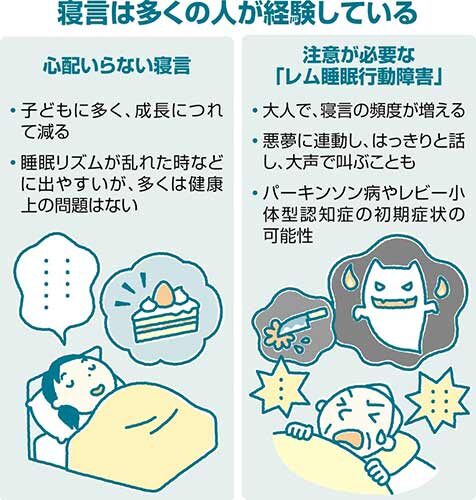

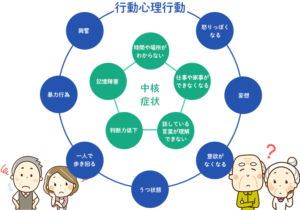

睡眠中に、異常行動や激しい情動変化などが現れる睡眠障害の事を「睡眠時随伴症群」と言います。

ノンレム睡眠からの覚醒時に起こる「ノンレム睡眠随伴症」と、レム睡眠中に起こる「レム関連睡眠時随伴症」、「その他睡眠時随伴症」に分類

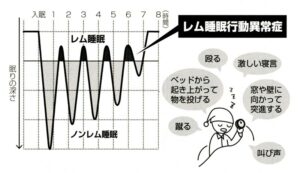

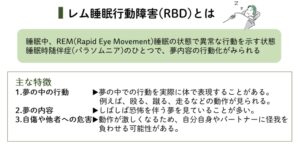

レム関連睡眠随伴症の中で、高齢男性に多い「レム睡眠行動障害」普通は夢の中で走ったりしても、現実では体は動きません

しかし、レム睡眠行動障害では筋肉が動き、夢の中の行動がそのまま現実に現れ、寝言を言ったり、手足を軽く動かします。

症状が酷くなると叫んで外に飛び出したり、隣で寝ている人を殴る、蹴るなど乱暴な症状を発症するケースもあるのです。

レム睡眠行動障害は、パーキンソン病やレビー小体型認知症などの神経変性疾患との関連も指摘され、これらの病気の前兆として見られる事もあります。

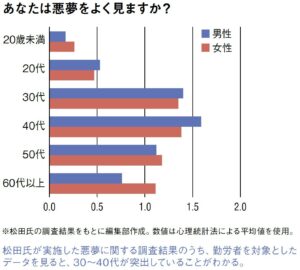

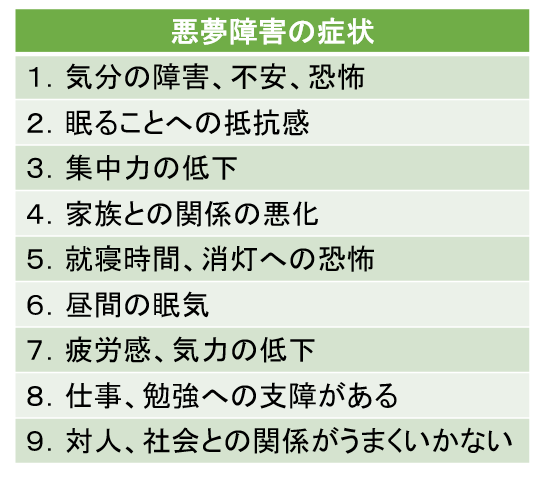

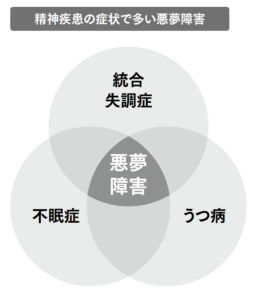

不快な夢を繰り返し見て、起きてからも覚えている「悪夢障害」、悪夢障害は不快な感情を伴います。

不快な夢を頻繁に見る事で日常生活にも支障をきたしてしまい、悪夢の内容もぼんやりではなく、しっかりと覚えている、思い出せるのも特徴です。

シニア層が悪夢障害を発症すると、睡眠不足だけではなく、認知症の過程が進行したり、老人性うつなどに陥るので、早期対策を

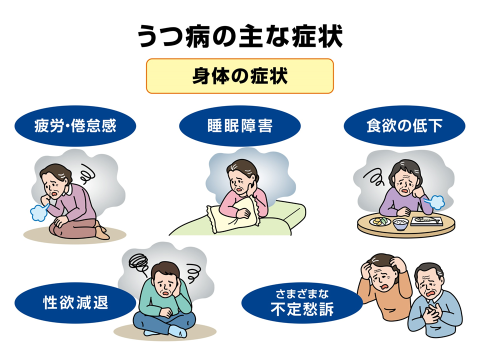

⑤ 睡眠不足からうつ病の疑いも

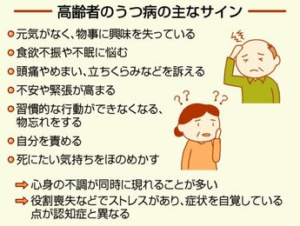

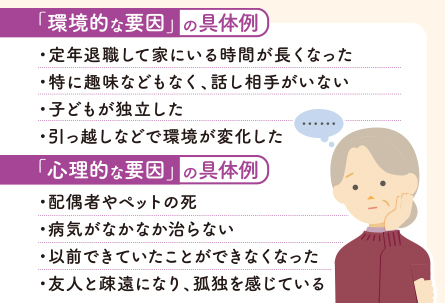

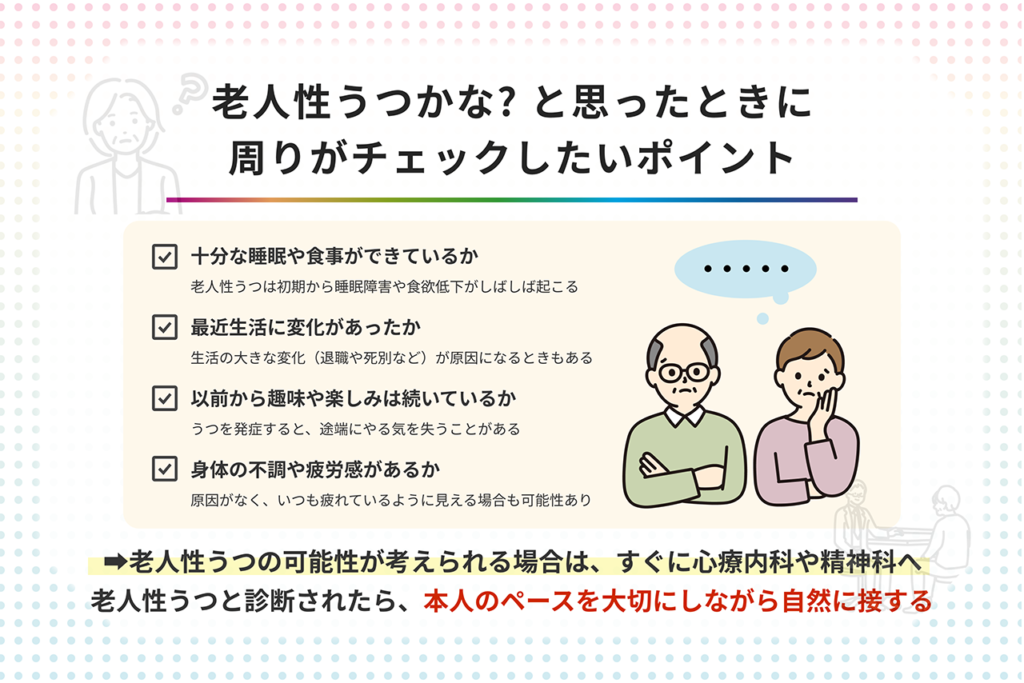

不眠があると注意する必要があるのが「老人性うつ病」、慢性的な不眠を訴える人の40%以上がメンタルの問題を抱えています。

老人性うつ病の患者さんの多くに不眠症状があり、不眠などの体の症状が顕著でも気分の落ち込みは目立たないケースも少なくありません。

老人性うつ病は、精神的・肉体的なストレスから、脳の機能障害が起こっている状態、不眠は危険因子の1つになり、予兆として見られる事もあります。

合併した不眠に対しても、早期治療を始める事が重要となり、不眠が少しずつ改善していく事で、生活の質も上がり、うつの改善スピードも上がるのです。

うつ病が疑われる症状があれば、すぐに精神科や心療内科を受診し、ゆっくりと睡眠をとり、生活習慣の見直し、改善が必須になってきます。

うつ病を伴う不眠の予防には、生活リズムを整える事が大切となり、担当医と相談しながら、薬と上手に付き合い、心のケアを

⑥ 足がムズムズして睡眠を阻害する

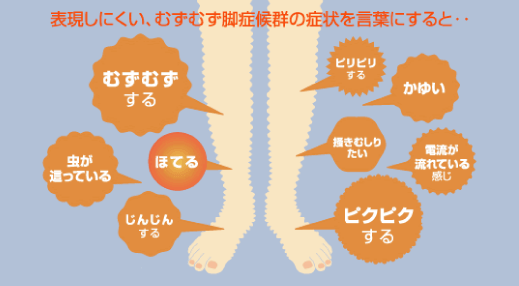

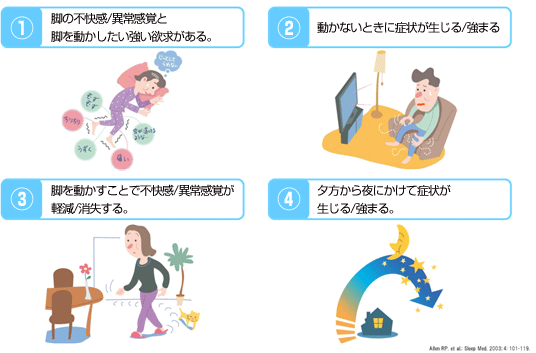

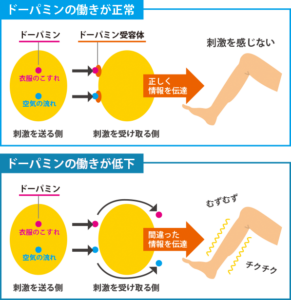

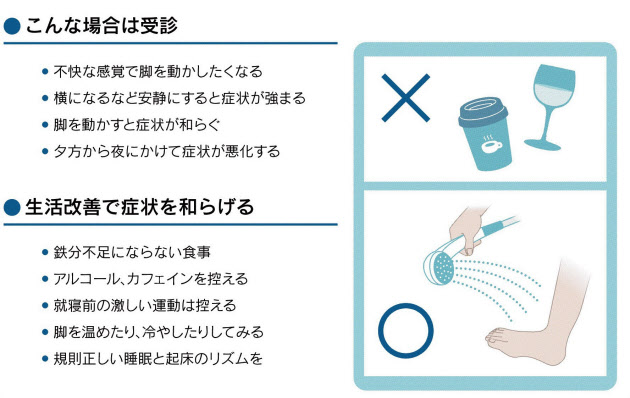

「レストレスレッグス症候群」はムズムズするような不快感が脚に現れるようになり、睡眠を妨げる症状、成人の3%に見られる兆候になるのです。

不快感は、「足を虫がはっているような感じ」「脚の中を電気が流れている」「突っ張り感」「かいてもかいても痒い」など感じ方は人によって変わってきます。

睡眠中だけではなく、座っている時にも症状が現れる事もあり、夕方から夜間にかけて症状が悪化します。

発症の詳しい仕組みは完全には分かってはおらず、ドーパミンが脳の神経伝達物質の働きを阻害するから起こると考えられています。

ムズムズ感による不眠は、現時点で睡眠薬では改善がされずに、鉄分の補給、規則正しい生活リズム、脚のマッサージ等が治療につながっていきます。

⑦ その他にもある睡眠の病気や症状

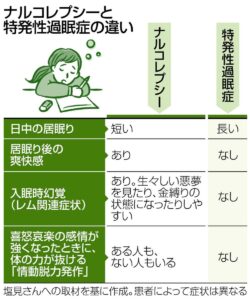

耐え難い睡魔、眠気に襲われて居眠りを繰り返す病気のナルコレプシー、笑ったり、怒ったり、驚いた時に突然体に力が抜ける症状も見られます。

生活に大きな支障をきたし、事故につながる恐れもあるので、悩む前に専門医の受診をして症状の対策改善につとめていきましょう。

日中に強い眠気に襲われる病気にも、長時間睡眠を伴うタイプ、伴わないタイプがあります。

長時間睡眠を伴うタイプでは、夜に10時間以上眠り、日中も1〜4時間ほど眠り、頭痛やめまい、立ちくらみの症状も見られます。

長時間睡眠を伴わないタイプでは、日中に居眠りを繰り返すのですが、情動脱力発作などは現れず、薬物療法が中心で自然に良くなる事もあります。

睡眠の病気と聞くと無意識に眠れないと思う方が多いのですが、数日間寝すぎる、日中に常に強い睡魔に襲われる場合も注意が必要になります。

まとめ:睡眠の異変は放置せずに早期改善を

不眠は病気の入り口になるのね

今日から対策していかなきゃ

不眠も長時間睡眠も

早期の対策で対応しましょう

本日は、睡眠の乱れが引き起こす重病 ミライフ中に解消していく睡眠の病気の話を解説していきました。

・不眠症は早期対策早期改善を

・睡眠の質が最悪になる夜間頻尿

・寝すぎる睡眠の病気もあるので注意

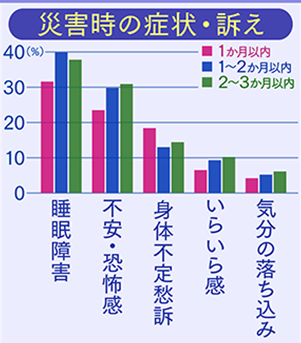

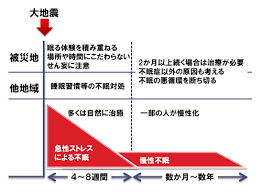

他にも地震などの災害による急性ストレスで眠れなくなってしまう事があり、被災地での不眠症罹患率が2倍に増えたというデータもあります。

しかし、震災から1年〜2年後にはほぼ元の水準に戻っており、睡眠は急性的なストレスに弱いものの、少しずつ回復することも分かっています。

不眠症や過眠症など、どちらも睡眠の障害になり放置は重病の引き金になるので、症状が出始めた時に早期の対策が必要で、対策が早いほど再度安定した睡眠を取り戻せます。

睡眠を見直していき、自分に最適な睡眠時間を見つけていきましょう、快適なミライフのためにも快適で質の高い睡眠を

しっかりと日々の睡眠を大切にしていき

免疫力を上げて病気知らずのミライフを

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント