目次

はじめに

老化を加速させる要因として知られる「糖化」と「酸化」、これらは私たちの体に避けがたく起こる現象ですが、食事の工夫次第でその進行を大きく緩めることができます。

糖化は糖質とタンパク質が結びついて生じるAGEsが細胞や血管を傷つけ、酸化は活性酸素によって細胞をさびつかせることで老化を促します。

しかし、これらを完全に避けるのは難しくても、日々の食卓で取り入れられる小さな習慣によって、体へのダメージを和らげ、健康な時間を延ばすことが可能です。

糖化を防ぐための具体的な食事術に焦点を当て、血糖値を緩やかに上げる食べ方、良質なタンパク質や脂質の摂り方、大豆製品や鉄分、DHAなどの栄養素の活用法を紹介していきます。

毎日の積み重ねこそが、体を若々しく保つ最大の秘訣になるのです。

糖化と糖化を防ぐ食事術を

すでにおなじみとなった糖化と酸化、その二つが老化を加速させることを前提に、さらに一歩進んだ「食事術」に焦点を当てていきます。

糖化は、私たちが摂る糖質が体内のタンパク質と結びつくことでAGEsを生み出し、細胞や血管を傷つけ、酸化は活性酸素によって細胞をさびさせ、同じように老化を進めます。

これらは避けることができない現象ですが、食事の工夫によって進行を緩やかにし、体へのダメージを最小限にすることが可能なので、毎日の食卓で実践できる糖化を防ぐ具体的な食事術を実践していきましょう。

食べ方をカーボラストに

酸化や糖化を防ぐうえで、日々の食事で「血糖値を上げすぎないこと」はとても大切です。

糖化は、食後の血糖値が急激に上がることで進みやすくなり、体内でAGEsが生まれやすくなるので、血糖値をゆるやかに上げる食べ方を意識し、体の負担を大きく減らすことができます。

私たちはお腹が空いたとき、ついごはんやパンといった主食から先に手を伸ばしてしまいがちですが、炭水化物はすぐにエネルギーになる一方で、最初に食べると血糖値が急激に上がります。

その後におかずや野菜を食べても、すでに急上昇した血糖値を抑えることは難しく、結果的に糖化を促す食べ方になってしまいます。

そこで取り入れたいのが「カーボラスト」という考え方です。カーボとは炭水化物、つまり糖質のことを指し、それを「最後に食べる」だけで、血糖値の急上昇を抑制できます。

最初に食べるのは、食物繊維が豊富な野菜や、タンパク質を含む肉や魚、卵、大豆製品などのおかず類にする事で、これらの栄養素が胃腸での消化をゆるやかにし、その後に入ってくる糖質の吸収を穏やかにしてくれるのです。

この食べ方はとても簡単ですが、実践することで得られる効果は大きく、体の糖化を防ぐうえでも大変有効です。

たとえば、同じメニューであっても、食べる順番を変えるだけで血糖値の上昇曲線は緩やかになり、AGEsの生成を抑制、結果として、血管や肌、内臓への負担が減り、長い目で見れば老化を遅らせることにつながります。

実際には「順番を変える」という小さな工夫から始められます。カーボラストを習慣にしていきましょう。

お肉をしっかりと食べる

私たちの体をつくるうえで欠かせない栄養素のひとつがタンパク質、筋肉や臓器、皮膚、爪、髪など、体のあらゆる部分はタンパク質を材料にして再生を続けています。

そして忘れてはならないのが、脳の健康にもタンパク質が必要だということ、脳の基本構造を作るのもタンパク質であり、情報を伝える神経伝達物質の多くがタンパク質を原料にしているのです。

脳内で記憶や認知を司るアセチルコリン系、やる気や快感を生むドーパミン系、集中や興奮に関わるグルタミン系、これらの神経伝達物質の材料となるのはいずれもタンパク質です。

つまり、タンパク質が不足すれば、脳の働きが鈍り、記憶力や判断力、気持ちの安定にまで影響が及んでしまうのです。

しかし、年齢を重ねると「お肉はもたれるから」「カロリーが高いから」といった理由でお肉を避ける人が増加傾向に

その結果、日々のタンパク質摂取量が不足しやすくなり、筋力の低下や体力の衰えだけでなく、脳の働きにも悪影響を及ぼすおそれがあるのです。

シニア世代は、食が細くなることで知らず知らずのうちに必要量を下回りがちで、筋肉や神経伝達のための材料が足りなくなりやすい状態に陥ります。

体の基礎を維持し、脳をしっかりと働かせるためにも、毎日の食事でお肉を意識的に取り入れることが大切で、脂身を避け、赤身の肉や鶏むね肉など、消化の良い部位を選べば、胃腸への負担も少なくなります。

また、調理法を工夫すれば、カロリーを抑えながら十分なタンパク質を摂ることができ、煮込みや蒸し料理、グリルなど脂を落とす調理法を選ぶのも一つの方法です。

お肉をしっかり食べることは、単なる栄養補給ではなく、脳と体を長く健やかに保つための大切な習慣となり、年齢を重ねても必要なタンパク質をしっかり確保していきましょう。

いい脂質からいい脳が作られる

脂質と聞くと「太る」「健康に悪い」というイメージを抱きがちですが、実は脳と体を維持するために欠かせない栄養素のひとつ

脂質は糖質と同じように脳のエネルギー源として使われるだけでなく、細胞膜をつくり、細胞の形をしなやかに保つという重要な役割を果たしてくれます。

細胞膜が柔らかく保たれることで、細胞間の物質のやり取りが円滑になり、情報伝達や新陳代謝がスムーズに進むのです。

体内の脂肪が不足すると、神経細胞の働きは一気に低下し、脳は膨大な量の情報を処理し続けていますが、その処理速度や効率を支えているのが、神経細胞を覆う軸索とミエリン鞘(髄鞘)です。

これらは脂肪を主要な材料として構成されており、十分な脂質が供給されて初めて、神経伝達のスピードや正確性が保たれます。

もし脂質が不足すれば、神経伝達が遅れたり途切れたりしやすくなり、記憶力や判断力、集中力といった脳の機能が衰えてしまうのです。

また、脳を支える脂質は、単にエネルギーとして消費されるだけではなく、細胞の修復や新しい神経ネットワークの形成にも関わり、脳の柔軟性を保つために重要です。

極端な脂質制限や過度な脂質カットを続けると、脳はもちろん、全身の細胞がエネルギー不足や構造不全に陥り、体の老化が加速してしまう危険性があります。

「脂質は悪者」という思い込みを捨て、体と脳のために質の良い脂質を意識的に取り入れていきましょう。

大豆製品でエストロゲンを

エストロゲンと聞くと「女性ホルモン」というイメージが強いかもしれませんが、その役割は女性に限らず、骨や血管、さらには脳の健康を守るうえで誰にとっても欠かせないものです。

エストロゲンは骨の中でカルシウムを保持し、骨密度を高める働きを持ち、不足すると骨がもろくなり、骨粗鬆症や骨折のリスクが一気に高まります。

また血管のしなやかさを保つことにも関わっており、エストロゲンが減ると血管が傷つきやすくなり、動脈硬化などの血管系の重い病気を引き起こす原因にもなるのです。

さらに近年の研究では、エストロゲンは脳の神経細胞の修復や保護にも関与していることが指摘されています。

記憶力や判断力が低下する背景には、エストロゲンの減少が影響している可能性も考えられ、脳を若々しく保ち、神経細胞のネットワークを守るためにも、エストロゲンは重要な役割を果たしています。

そのエストロゲンの働きを助けてくれるのが大豆製品、大豆には「イソフラボン」という成分が含まれ、体内に入るとエストロゲンと似た働きをする「植物性エストロゲン」として作用します。

イソフラボンは骨密度の低下を抑え、血管を丈夫にし、さらに脳の老化を食い止める効果が期待され、閉経後の女性にとっては、急激に減少するエストロゲンを補う手段として、大豆製品を取り入れることが大きな意味を持ちます。

そして、エストロゲンは女性だけのものではなく、男性でも骨や血管、脳の健康を守るために一定のエストロゲンが必要とされ、大豆製品を日常的に取り入れることは、性別を問わず体と脳を守るうえで有効になるのです。

豆腐、納豆、味噌、豆乳などの大豆製品を毎日の食事にバランスよく取り入れることで、自然にイソフラボンを摂取でき、これらを意識的に食生活に取り入れることで、骨や血管、脳を守り、健康的な毎日を支えることにつながっていきます。

|

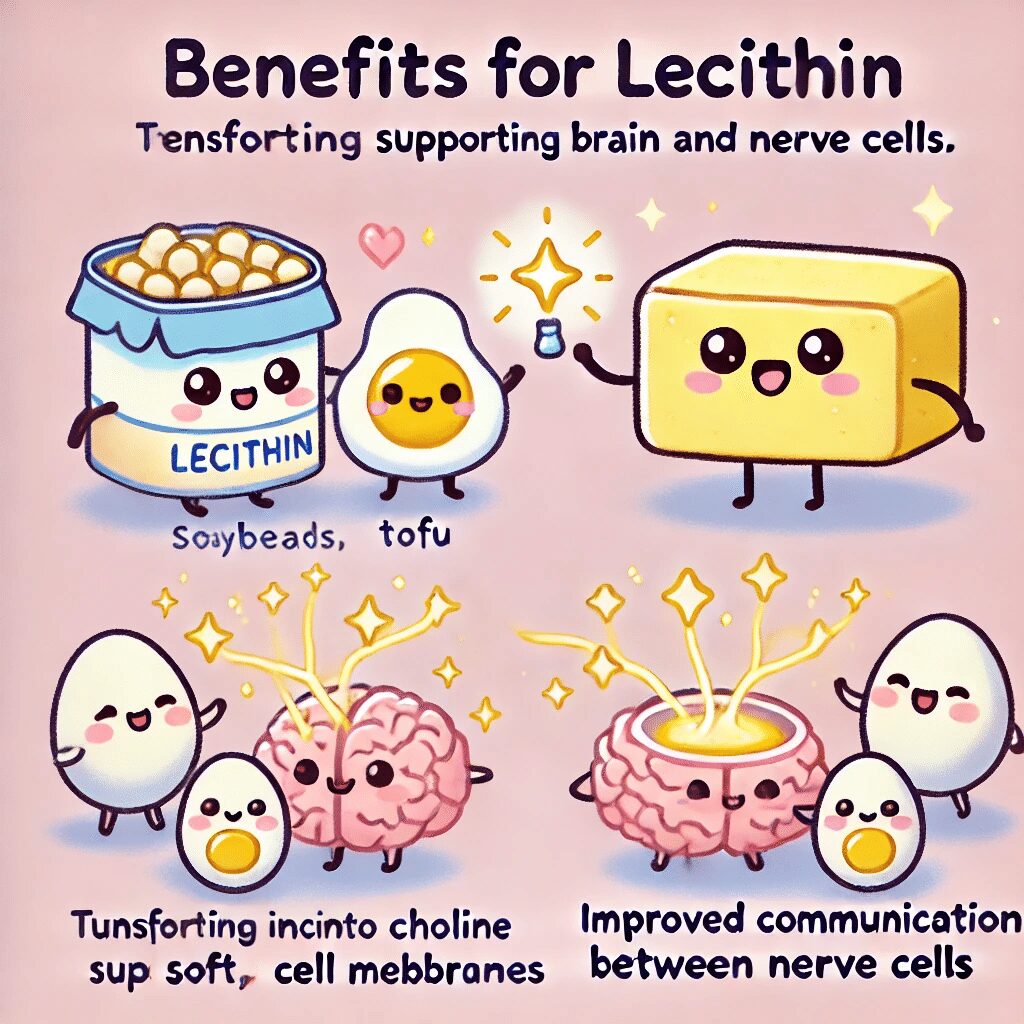

脳の栄養素にレシチンを

私たちの脳が記憶や学習といった高度な働きを維持するためには、神経伝達物質がスムーズにやり取りされることが欠かせません。

その中でも特に重要なのが「アセチルコリン」という神経伝達物質、アセチルコリンは、脳の中で記憶や学習能力を司る「海馬」という領域で多く使われており、海馬にはアセチルコリン系の神経が集中しています。

この神経が正しく働くことで、私たちは新しい情報を覚えたり、過去の経験を思い出したりすることができます。

アセチルコリンが不足すると神経細胞間の伝達が滞り、記憶力や判断力が低下します。

実際、アルツハイマー型認知症ではアセチルコリンが著しく減少しており、その不足が症状を引き起こす一因であると考えられています。

脳の健康を保つためには、日々の生活の中でアセチルコリンの合成に必要な栄養素をしっかり補給することが重要になるのです。

アセチルコリンの合成には、コリン、ビタミンB1、ビタミンB12が深く関わっています。その中でもコリンは特に重要で、食事からは「レシチン」という形で取り込まれます。

レシチンは体内でコリンへと変わり、アセチルコリンの材料として使われるだけでなく、脳細胞や神経細胞を包む細胞膜の原料にもなり、細胞膜が健やかでしなやかに保たれることは、神経伝達の効率を高め、脳全体の働きを支えることにつながっていくのです。

このレシチンは、大豆製品や卵など、私たちの身近な食材に豊富に含まれています。

豆腐や納豆、味噌、豆乳といった大豆食品を日々の食事に取り入れることで、自然にレシチンを補うことができ、卵黄も優れたレシチンの供給源であり、脳の栄養補給にとても適しています。

脳の健康は毎日の食卓から作られ、レシチンを意識した食生活を続けることで、アセチルコリンの合成を支え、海馬の働きを守り、年齢を重ねても記憶力や学習能力を維持しやすくなります。

|

鉄分をとり疲労感をなくす

私たちの体は、血液を通じて酸素や栄養を全身に運ぶことで、日々の活動を支えており、その中でも「鉄分」はとても重要な役割を担い、体内で酸素を運ぶヘモグロビンをつくるための必須成分です。

ヘモグロビンは肺から取り込んだ酸素を体のすみずみまで送り届け、細胞がエネルギーを生み出すのを助けていますが、鉄分が不足すると、このヘモグロビンが十分に働けず、酸素供給が滞ってしまうのです。

酸素が行き渡らなくなると、体はすぐにその影響を受け、少し動いただけで息切れがしたり、だるさや疲れやすさを感じたり、慢性的な疲労感に悩まされたりします。

また、脳への酸素供給が不足すれば、めまいや立ちくらみを起こしやすくなり、日常生活の質が低下、鉄分の不足は女性に多いと思われがちですが、食事の偏りやストレス、運動量が増えることで、性別や年齢を問わず起こりやすいのが特徴です。

さらに、鉄分は酸素運搬だけでなく、コラーゲンの再生にも深く関わっています。

コラーゲンは骨や軟骨、血管、肌の弾力を保つために欠かせないタンパク質ですが、鉄分が不足するとその合成がうまく進まず、骨や関節の強度が低下したり、肌のハリが失われやすくなるのです。

つまり、鉄分の不足は「疲れやすい体」だけでなく、外見や組織の健康にも影響を及ぼします。

毎日の食事から、鉄分をしっかりと摂取することが、体の栄養不足を防ぎ、老化のスピードを緩やかにするための基本になります。

赤身の肉やレバー、カツオやマグロなどの魚介類、ほうれん草や小松菜といった緑黄色野菜には鉄分が豊富に含まれ、ビタミンCを一緒に摂ると鉄分の吸収が高まるので、野菜や果物を組み合わせて食べるのも効果的です。

鉄分を意識した食事を続けることで、酸素がすみずみに届く元気な体を取り戻し、疲労感を改善するだけでなく、骨や肌を丈夫に保つことにもつながっていきます。

DHAをとり脳に良質な油を

近年、日本の食卓では肉や加工食品の割合が増える一方で、魚を食べる機会が減少しています。その結果、脳にとって重要な「DHA(ドコサヘキサエン酸)」や「EPA(エイコサペンタエン酸)」といった良質な脂質の摂取量が減っているのが現状です。

これらの脂肪酸は体内でほとんど作れず、食事から取り入れる必要があるのです。

DHAとEPAは、脳細胞を柔軟に保ち、神経伝達を円滑にするだけでなく、抗炎症作用や抗酸化作用をもたらし、脳の老化を遅らせる働きが期待されています。

記憶力や判断力の維持、さらには認知症予防にも役立つことが、数多くの研究で示唆されています。

こうした脂肪酸は青魚に豊富に含まれており、サバやイワシ、サンマ、サケなどを週に2〜3回は食卓に並べることを目標にしていき、焼き魚だけでなく、煮付けや味噌煮、刺身など調理法を変えることで飽きずに続けられます。

さらに、魚をあまり食べない人でも、エゴマ油や亜麻仁油といった植物性のオメガ3脂肪酸を積極的に取り入れることで、脳に良質な脂を届けることが可能です。

これらのオイルは加熱に弱いため、サラダにかけたり、スムージーやヨーグルトに少量加えたり工夫していき、酸化を防ぐビタミンEも合わせて摂れるので、脳と体の両方の健康をサポートします。

まとめ

老化を早める二大要因である「糖化」と「酸化」は、私たちの体に避けがたく起こる現象ですが、日々の食事の工夫でその進行を抑えることができます。

糖化は糖質とタンパク質が結びつきAGEsを生み出し、酸化は活性酸素によって細胞を傷つけることで老化を促します。

しかし、食べ方や食材の選び方を工夫すれば、体へのダメージを大幅に減らすことが可能です。

血糖値の急上昇を防ぐ「カーボラスト」、筋肉や脳を守るタンパク質摂取、細胞膜や神経伝達を支える良質な脂質、大豆製品に含まれるイソフラボンの活用、記憶力維持に役立つレシチン、疲労感を和らげる鉄分、脳に必須のDHAなど紹介していきました。

毎日の食卓に小さな工夫を取り入れることで、体の内側から若々しさを守り、健康寿命を延ばしていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

28-4

コメント