こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、大腸からの逆流で小腸に異変 増加中のSIBOを今日から対策の話になります。

最近はお腹が痛くてね

下痢と便秘を繰り返してるわ

下痢と便秘の繰り返しは

心身共に苦しくなりますね

病院に行ったらSIBOって言われたけど

まったくSIBO事分からないのよ

SIBOと言われたのですね

まずSIBOの事を知り対策をとりましょう

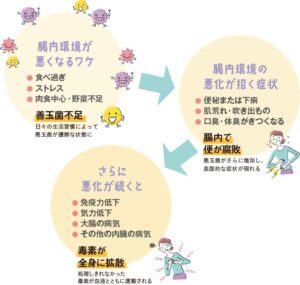

年齢を重ねるにつれて増加していく、腸の悩みですが、腸の病気の事は便秘や下痢くらいの認知になり、あまり重病、症状の認知はないのが現状です。

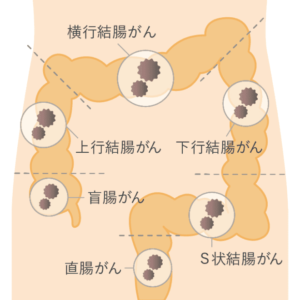

腸の病気を放置してしまうと、最悪の場合には、大腸がんを招いてしまい、日常生活が大きく変化、QOLも低下してしまい好きな食事が食べれなくなります。

SIBOは、小腸の病気の一つになり、小腸の研究が年々進化したことにより見つけることが出来た重病になるので、まだ知名度があまりありません

小腸の病気SIBOの事をまず知り、対策と改善をとっていき、今日から腸の不調を知らない健康ミライフを送っていきましょう

・SIBOとはどのような病気

・SIBOの初期症状を知る

・対策と改善方法を知り実践を

知らないと対策が取れません

まずは症状を知り早期対策を

目次

小腸の異変SIBOを知り対策改善

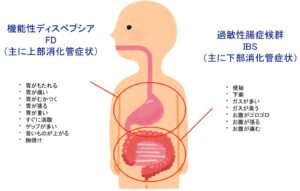

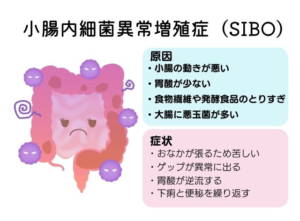

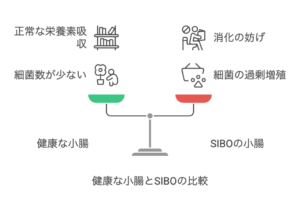

SIBOは「小腸内細菌異常増殖症」の略称の事で、小腸の中で細菌が異常な程に増加してしまい、お腹が張ったり、胸焼け、下痢や便秘の症状が現れます。

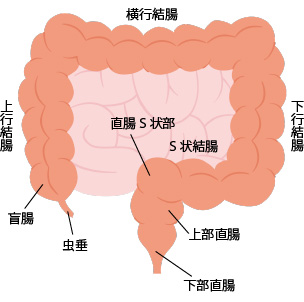

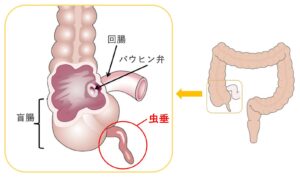

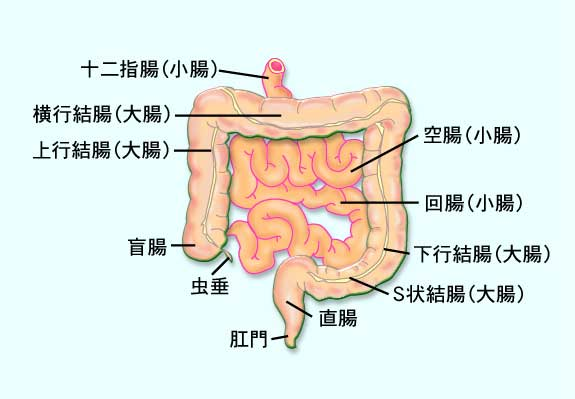

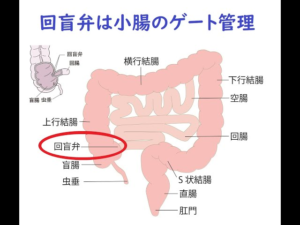

小腸の末端は大腸に突き刺すように入り込んでおり、大腸の腔内え上下2枚の唇に似た高まりをくっついています。

これはバウヒン弁と呼ばれる部位で、大腸に送られた食べ物が逆流する事を防止する栓のような働きをし、バウヒン弁は回腸と盲腸を繋いでいるため「回盲弁」とも呼ばれています。

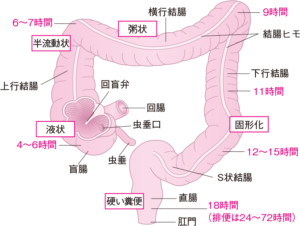

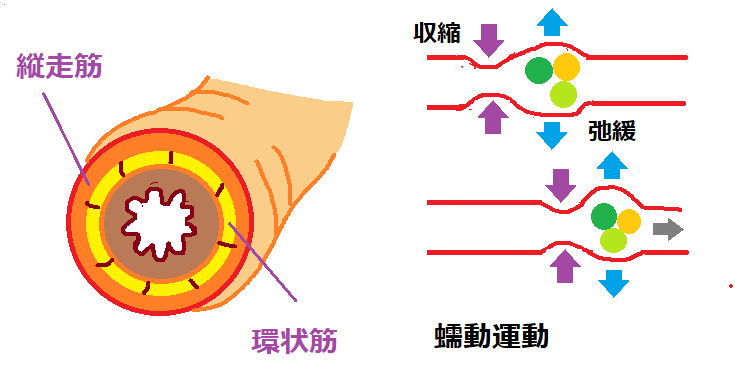

弁を通って大腸に入った物は、蠕動運動によりゆっくりと直腸に向かって真上に推し進められていくのです。

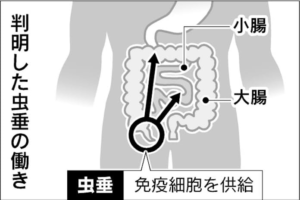

盲腸も数年前までは、特別な働きをしていないと考えられ不要と言われていましたが、今では免疫機能を司る重要な役割を持っている事も研究で判明したのです。

小腸と大腸は、どちらも腸と名前がついており、1本の管のように繋がっている臓器ですが、大きさも働きも全く変わってきます。

働きが違うために大腸に入った物が、再び小腸に逆流すると、トラブルが発生、そのトラブルこそがSIBO、小腸内細菌異常増殖症になるのです。

4ー1 小腸で細菌が増殖し痛みや炎症に

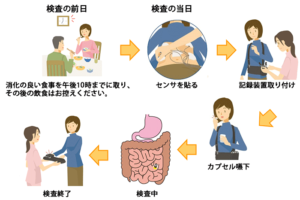

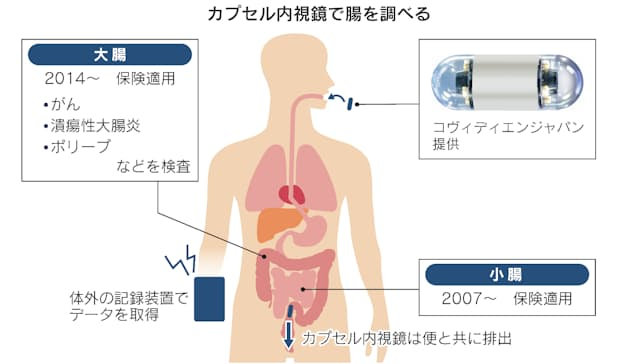

2000年前後は小腸の内部を詳しく見る事ができなかったのですが、医療の進歩により、小腸の長い管を隅々チェックする事ができるようになったのです。

詳しく小腸を見る事ができるようになった成果の一つに、大腸に入った食べ物が逆流してトラブルを引き起こすSIBOの発見

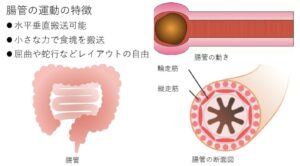

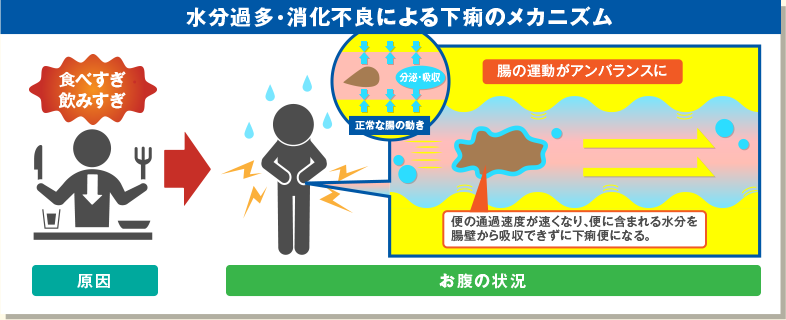

小腸は栄養素を吸収し、大腸は水分やミネラルを吸収して便を生成、排泄する事が主な仕事になっています。

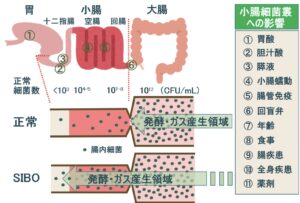

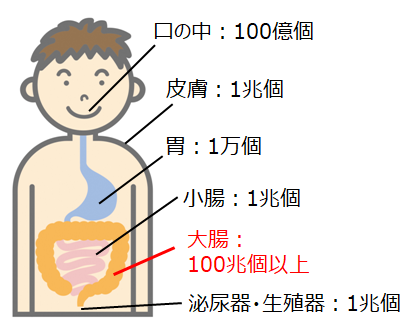

大腸内には、約100兆個〜もの腸内細菌が棲みつき、大腸の環境を日々整腸、小腸にも細菌が棲みついていますが、数は1万個程と大腸に比べると少なくなります。

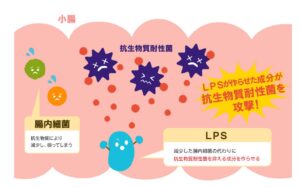

大腸に送られた食べ物が小腸に逆流をしてくるSIBOは、大腸の中にいる細菌も一緒に小腸内に流れ込むので、小腸内の細菌が異常繁殖してしまう事が起こります。

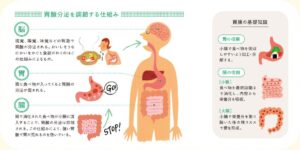

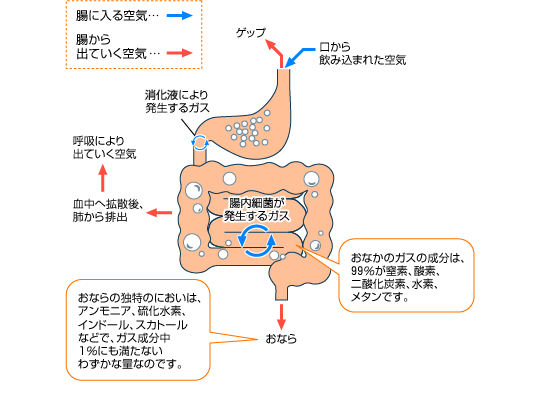

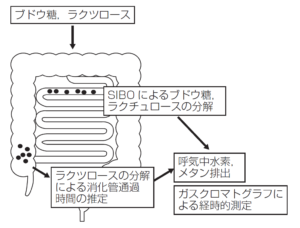

大腸内の細菌は増殖する際に、水素、メタンガス、二酸化炭素などのガスを発生、このガスは大腸内であれば血液中に吸収され、肺から呼気中に排出されます。

しかし、小腸でガスが発生した場合、小腸内ではガスへの対応ができず、ガスの行き場がなくなり、お腹の張りやゲップ、胸焼けを起こすのです。

胸焼けは、小腸で発生したガスが胃液を食道まで押し出すために起こり、放置してしまうと、慢性的な下痢や便秘、不眠、貧血、うつ病など心身共に影響します。

4ー2 運動不足が招くSIBO

SIBOの直接の原因は、小腸の内容物が逆流する際、大腸に棲む腸内細菌が小腸に侵入する事です。

しかも、小腸で栄養素を吸収された後になり、水分が多いドロドロの状態、重力に逆らって真上に上がってくる為、非常に強い蠕動運動がなければ上がる事ができません。

蠕動運動の強さが不十分だと、小腸と大腸の結合部に食べ物が溜まっていくのですが、ここには、逆流を防止するバウヒン弁があります。

しかし、このバウヒン弁はピッタリと閉まる便ではなく、大腸の滞留物が多くなりすぎると、溢れ出し、ゆっくりじわじわと小腸へ流れ込んでいくのです。

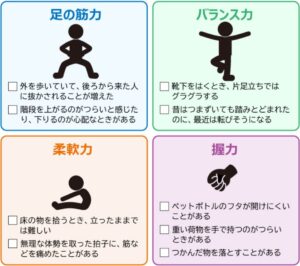

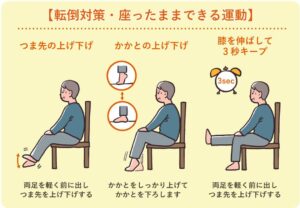

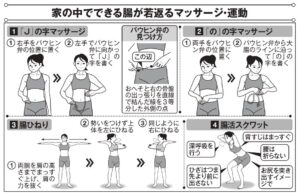

この蠕動運動が弱くなってしまう原因に運動不足があり、腸の蠕動運動は、腸壁の筋肉の収縮により生まれ、腸の筋肉をつけていく事で改善されます。

腸の筋肉は腕や脚の筋肉とは関係なさそうですが、相関関係が大いにあり、日頃から運動をして十分な筋肉を維持している人は、内臓の筋肉もしっかりとしています。

年齢を重ねて家にこもり、座っている時間が長くなると、全身の筋肉と同じように衰えてしまい、腸にも影響を与えてしまうのです。

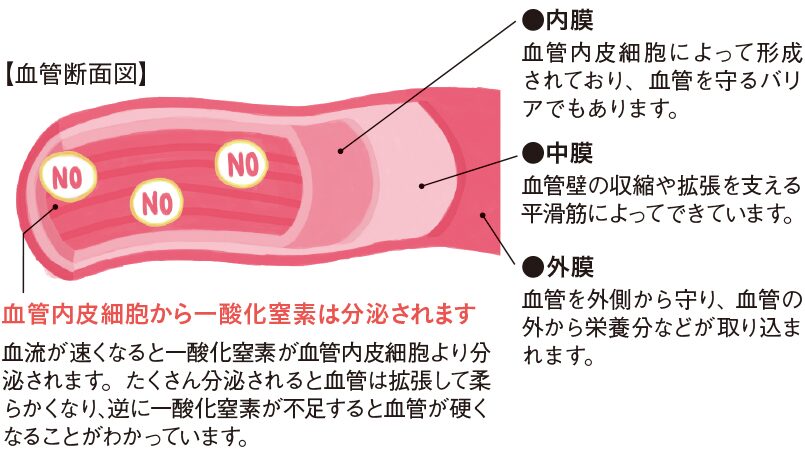

更に、運動をする事で血管内に分泌される一酸化窒素(NO)の働きが活発に、筋肉の収縮に必要なエネルギーや酸素を運んでいる血管

一酸化窒素により血管が若返ると、エネルギーや酸素が腸にも十分に供給されていくので、普段から家でできる簡単な運動を習慣付けしていきましょう。

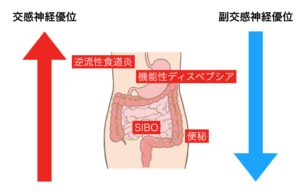

4ー3 大腸の蠕動が弱くなる原因に注意

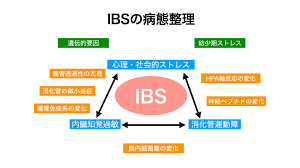

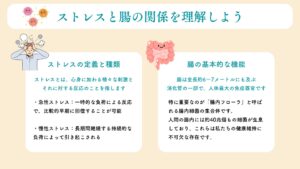

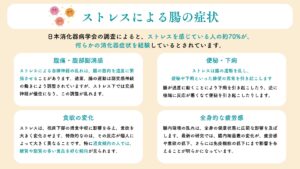

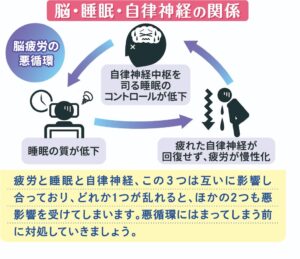

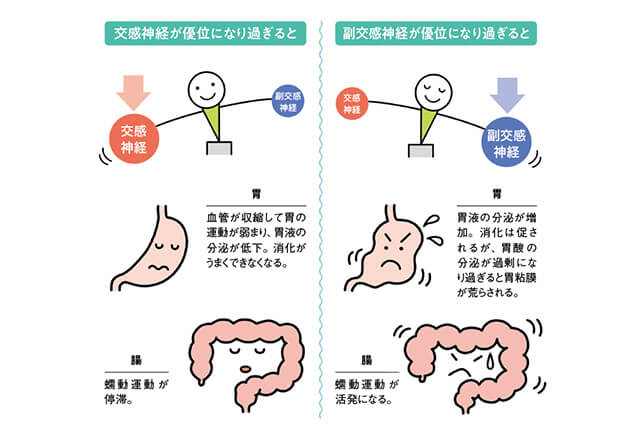

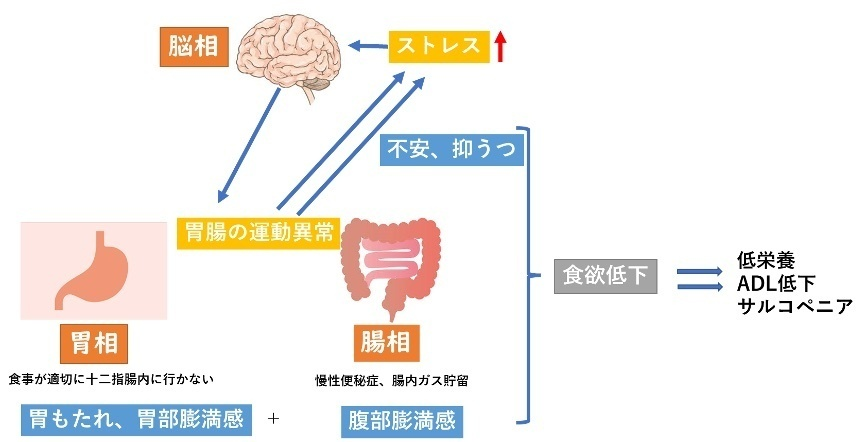

運動不足の他にも大腸の蠕動運動を弱くする原因に「ストレス」があり、環境の変化、旅行などでの便秘、下痢になるのはこの為です。

脳が強いストレスを感じると、腸の働きは悪化し、旅行などで知らない土地、慣れない場所にいくと、無意識にストレスが溜まっていき

旅行中のトラブル、普段と違う食べ物や飲み物も大腸の動きに変化を与え、ここに脂っこい食べ物が加わると逆流の原因となります。

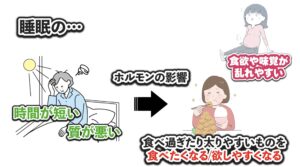

SIBOの原因の3つ目に「夜遅くに大量の食事をとる事」が上げられ、本来、夜はリラックスして副交感神経が働き、睡眠モードに切り替わっていきます。

このモードが切り替わる時に、胃腸に大量の食べ物が入り、働きが活発になってしまうと、睡眠時に胃腸が落ち着かずに消化の作業に入り睡眠の質が浅くなります。

夕方以降に食べ物や飲み物を、胃腸に取り込み続ける事も臓器が休息する暇がなくなり、腸を疲弊させ、SIBOを加速させてしまうのです。

SIBOだけでなく、毎日質の高い睡眠をとるためにも、睡眠の3時間前には食事を終わらせるようにしていき、胃腸に休息を与えていきましょう。

4ー4 胃薬がSIBOの引き金になる事も

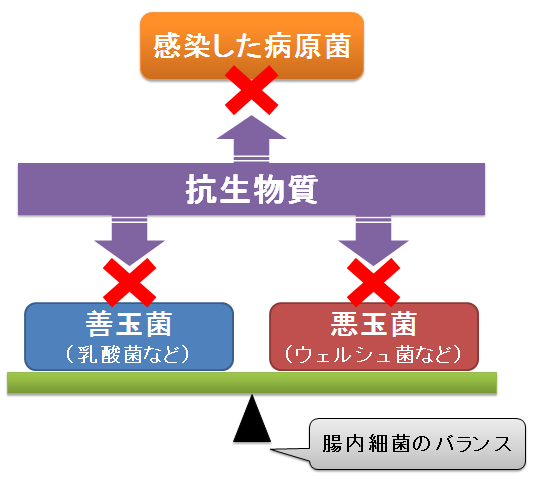

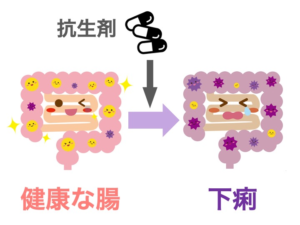

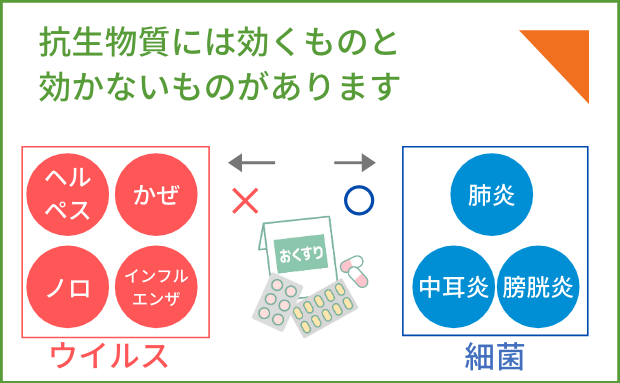

SIBOの原因に「薬」が上げられ、注意するのが抗生物質、抗生物質は体の細菌を撃退してくれるのですが、悪玉菌だけではなく善玉菌も撃退してしまうデメリットがあるのです。

有害な細菌が減少する一方で、善玉菌まで減少してしまうので腸内細菌のバランスが一気に崩れてしまい、SIBOの発症リスクが高まってしまいます。

SIBOの症状が激しくなると、小腸に入った細菌を減らす特殊な抗生物質が処方される事があるのですが、担当医、医師の指導の通り飲むと問題はありません。

抗生物質は細菌は撃退できますが、風邪などの「ウイルス」には、効果が得られないのですが、どんな病気にも効くと勘違いしてしまい

ちょっとした体調不良の時にも、あまり分を飲まれる方がおられるのですが、この使用が善玉菌を大幅に減少させ、不調が加速し、SIBOの要因となるのです。

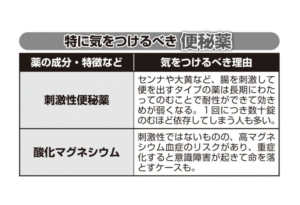

そして、下剤の常用にも注意が必要になり、一般的な下剤は「刺激性下剤」と言い、強制的に腸を動かす薬で、常用をすると、薬を飲まない時に腸の蠕動が衰えてしまいます。

胃酸を抑えるために胃薬を常用する事も注意が必要で、殺菌作用のある胃酸を抑制するために小腸の細菌が異常繁殖し、SIBOが発生する事があるためです。

SIBOになるとガスが逆流し、胃酸を食道に押し上げて胸焼けを起こし、この胸焼けを抑えるために胃薬を飲むと、SIBOが悪化するのです。

薬を使用する際は、自己判断で使用をするのではなく、薬剤師や担当医師に相談をしながら服用していきましょう。

4ー5 2タイプあるSIBOの発見方法

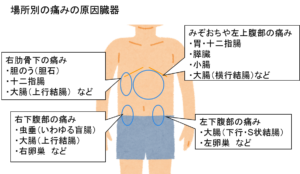

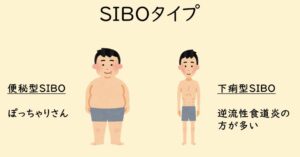

SIBOになると、便秘や下痢の症状が起こるのですが、便秘になるか下痢になるかは、大腸から小腸に入り込んだ細菌の種類で決まります。

入り込んだ細菌が、水素ガスを発生させる細菌の場合は、下痢になる可能性が高く、メタンガスを発生させる細菌が多いと、便秘になりやすい事がわかっています。

どちらの細菌が小腸に入り込むかは、わからないのですが、痩せ型の方は水素を発生させる細菌が多く、肥満の方はメタンガスを発生する細菌が入ることが多い傾向にあります。

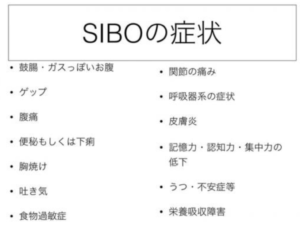

SIBOにより起こる症状は様々あるのですが、SIBOだけに起こる特殊な症状があるという訳ではなく、他の病気にも見られる一般的な症状になります。

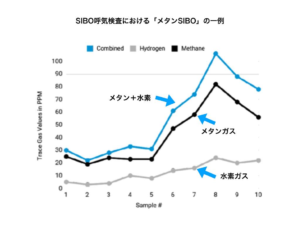

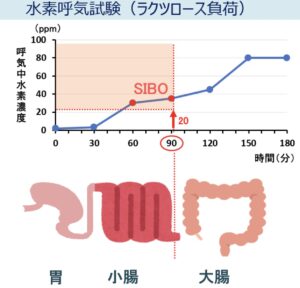

そこでSIBOを早期発見するために「ラクツロース呼気検査」と呼ばれる方法があり、腸内細菌の餌になるラクツロースと言う合成糖を飲み、メタンガスの量を調べます。

SIBOでない人なら、ラクツロースを食べる菌は大腸にいるはずですから呼気には、水素ガスもメタンガスも含まれません

反対にSIBOの方は、細菌が小腸に多く流れこんでいるため、どちらかが呼気に含まれ、この検査で下痢タイプか便秘タイプかも判明します。

最近、腹痛に悩まされており、便秘や下痢の症状が長く続く場合は、専門医に相談し検査の方を受診していきましょう。

4ー6 年齢を重ねるとSIBOになりやすい

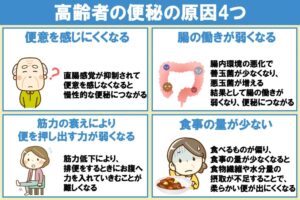

年齢を重ねるとSIBOの発症率が高くなるのですが、SIBOの事をあまり知らない、便秘や下痢はあたり前と思い込んで気が付かない方も多いのが現状です。

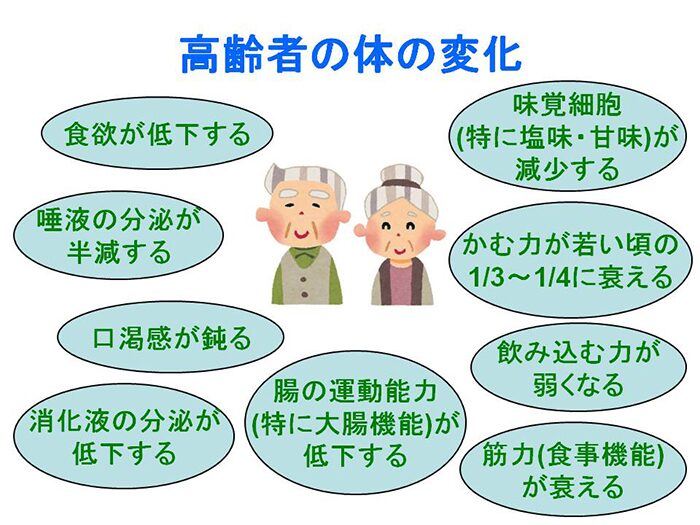

高齢者にSIBOが多くなる原因は、年齢による筋力の低下によって腸の蠕動運動が弱体化し、小腸への逆流をしやすい体内環境になるのです。

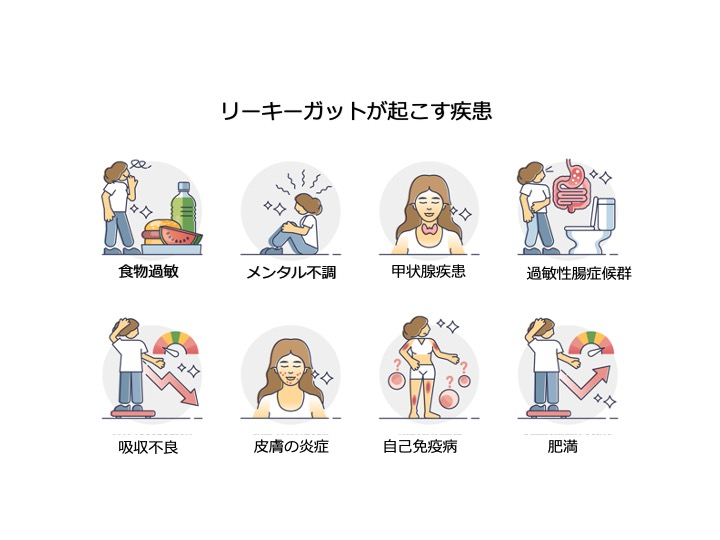

SIBOのリスクは筋力とリンクしており、腸全体の動きが悪くなると、腸のクリーニングが不十分になって、小腸の腸壁に食べカスが溜まります。

そうなると、この食べカスを食べにくる細菌が小腸に少しずつ増加し、腸内環境のバランスが崩れるのです。

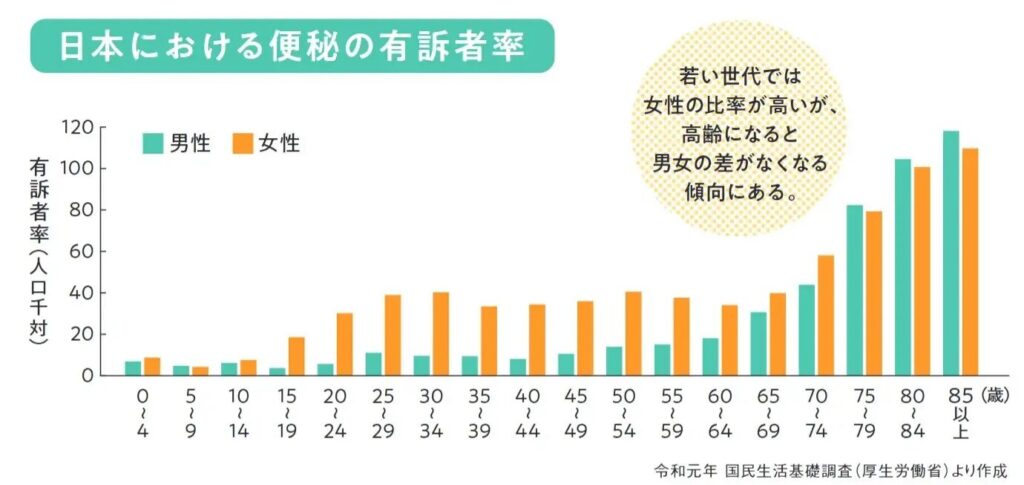

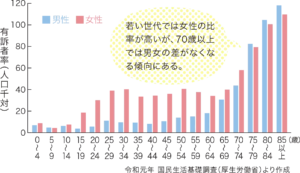

年齢が若いうちは、男性は下痢、女性は便秘が多いのですが、50代を超えると男性も便秘になるケースが増加し、75歳以上になると差がなくなります。

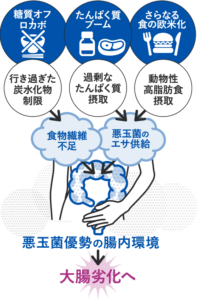

年齢を重ねても、若い時のように糖質や質の悪い脂質を摂り続けていると、それらを餌とする悪玉菌が異常繁殖して腸内環境が悪化しやすくなるのです。

SIBOを防止していくためにも、現代の糖質量を見直し控えていき、食物繊維、水分を多く摂り運動不足にならないように運動を心がけて、SIBOを遠ざけていきましょう

4ー7 SIBOを悪化させてしまう腸活食材

SIBOは小腸の中に大腸の腸内細菌が侵入して起こるトラブルですが、大腸内で活躍をしている善玉菌が、小腸に無害というわけにはいきません。

大腸に良いとされている善玉菌を増やす食材を食べる事で、善玉菌が増加しますが、小腸では吸収、分解しにくくガスを発生しやすくなるのです。

このガスが出て腸壁が押し広げられる事で、過敏性腸症候群のような膨満感などの症状が一部の方に出てることもわかっています。

この症状を引き起こしやすい食材が、牛乳とヨーグルトになり、ヨーグルトを食べると腸の活性化や便通改善効果を期待してしまいますが

便通改善が見込めない、それどころか、お腹を壊したり、お腹が張ったりする場合は、乳糖不耐症も見られますが、SIBOの疑いも出てくるので注意が必要になるのです。

まとめ:SIBOを知ることで小腸を労る

SIBOに注意しながら

お腹をしっかりと労っていくわ

知らないと対策改善ができません

まずは症状を知り生活の見直しを

本日は、大腸からの逆流で小腸に異変 増加中のSIBOを今日から対策の話を解説していきました。

・シニア層に増加しているSIBOとは

・SIBOの症状はどうなるのか

・SIBOの対策と改善をとる

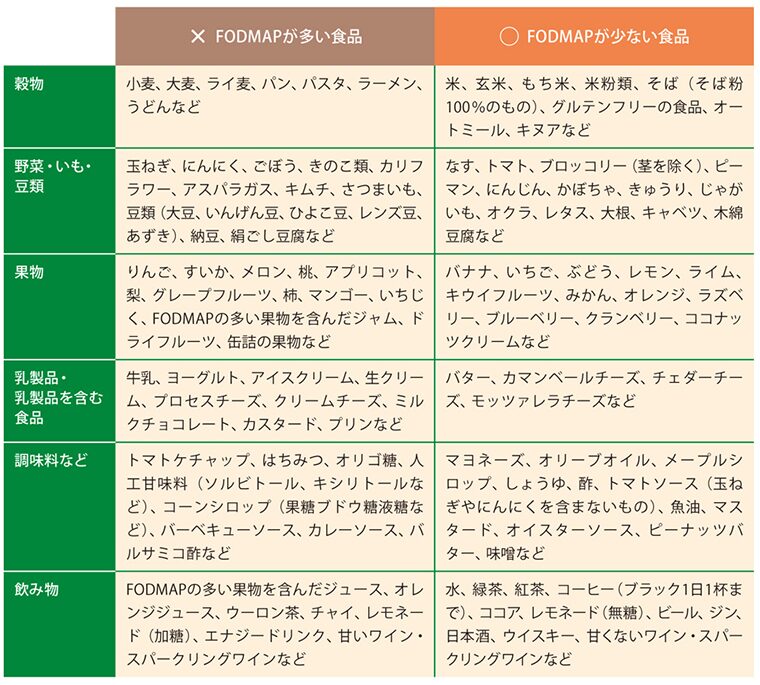

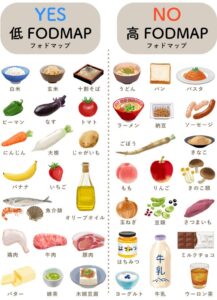

SIBOの治療では、糖質過多や食物繊維の見直し、高FODMAP食を控えていくことが重要になり、改善された場合、元の食事に戻す事も可能になります。

無理に低FODMAP食ばかりを食べてしまうと、ストレスになってしまうので、程よくFODMAP食を意識していき、小腸を守りましょう

食事の改善を行いながら、少しずつ運動習慣を付けていき、腸の筋肉を鍛えて日々の蠕動運動を活性化し、便秘、下痢の対策を

腸は第二の脳になるため、日々の不調は生活の質を大きく下げてしまいますので、少しずつ生活改善し、快適なミライフを送っていきましょう

日々腸活を意識していく事で

SIBO対策に自然とつながります

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント