こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、病気の原因中性脂肪を知る 脂肪を知って病気対策の話になります。

最近は病気の予防のために

減量したいけど中々落ちないわね

病気の予防は素敵な事ですね

しかし減量がうまくいかないのですか

脂肪が頑固になってるわ

もう減量は難しいのかしら

まずは頑固な脂肪のことを知って

少しずつ脂肪を燃やしていきましょう

年齢を重ねると健康診断で、中性脂肪やコレステロール値、高血圧など何かしら数値が引っかかってしまうことがあるのですが、ついつい放置をしてしまいがちに

中性脂肪やコレステロール値、高血圧などの数値が高い状態は、いつ倒れても分からないリスクが高まり、倒れた後も後遺症などが残ってしまうこともあるのです。

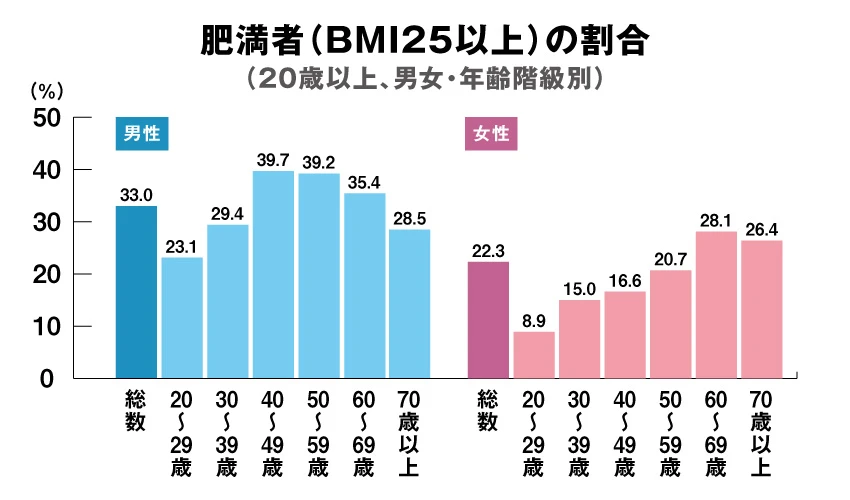

病気の引き金になってしまう肥満、肥満の元になっているのは中性脂肪がお腹周りについていることで、普段の生活で脂肪を燃焼させていく必要になります。

まずは脂肪のことを把握していきましょう、知ることで脂肪を効率よく燃焼させていくことが可能になるので、ぜひ今日から中性脂肪と向き合っていきましょう。

・中性脂肪とは何なのか

・健康診断での数値の見方

・今日から中性脂肪を撃退

まずは中性脂肪のことを理解して

向き合って撃退をしていきましょう

目次

- 1 中性脂肪とコレステロールを知る

- 1.1 コレステロールはバランスを

- 1.2 中性脂肪が体に増え続けると

- 1.3 放置が動脈硬化に進行する

- 1.4 検査結果の数値の見方を知る

- 1.5 カロリーよりも糖質を減らす

- 1.6 噛む事で糖質の吸収を抑制

- 1.7 糖質を10%減らしていく

- 1.8 アルブミンを味方につけて脂肪燃焼

- 1.9 食事はカーボラストを心がける

- 1.10 食事を抜くと血糖値が急上昇しがちに

- 1.11 夕食の時間も重要になる

- 1.12 外食はタンパク質と食物繊維を

- 1.13 おやつに高カカオチョコを食べる

- 1.14 緑茶習慣でカテキンを取り込む

- 1.15 青魚を習慣にして中性脂肪を減らす

- 1.16 海藻でコレステロールを調整

- 1.17 納豆の力を朝と夜に

- 1.18 毎日好きなお酢で脂肪撃退

- 1.19 きのこでお財布にも優しく

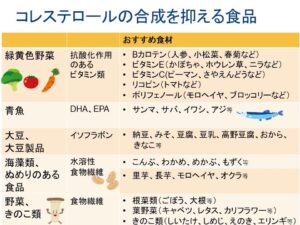

- 1.20 野菜の抗酸化作用で活性酸素を除去

- 1.21 アリシンで血栓を予防する

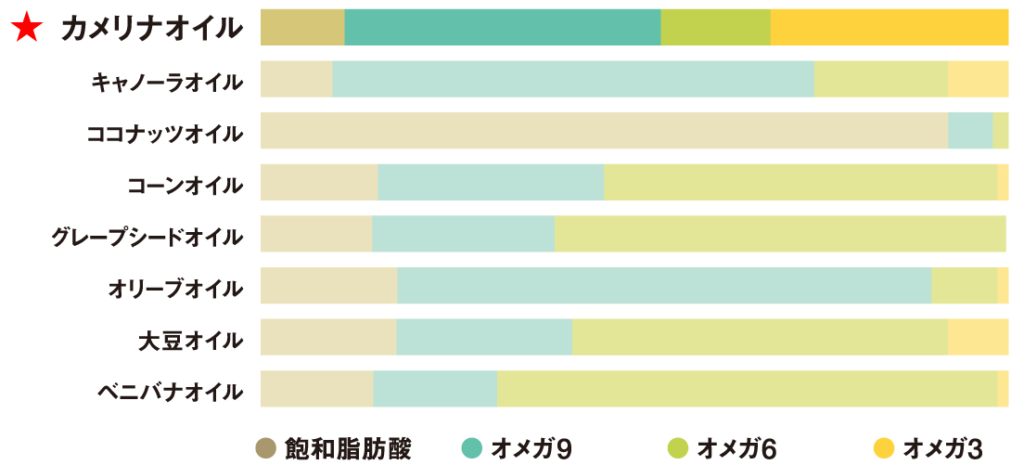

- 1.22 注目されているカメリナオイル

- 1.23 お酒を種類を選んで楽しむ

- 1.24 おつまみ選びも重要になっていく

- 2 まとめ:脂肪は毎日の食事で改善を 食べて落としていく

中性脂肪とコレステロールを知る

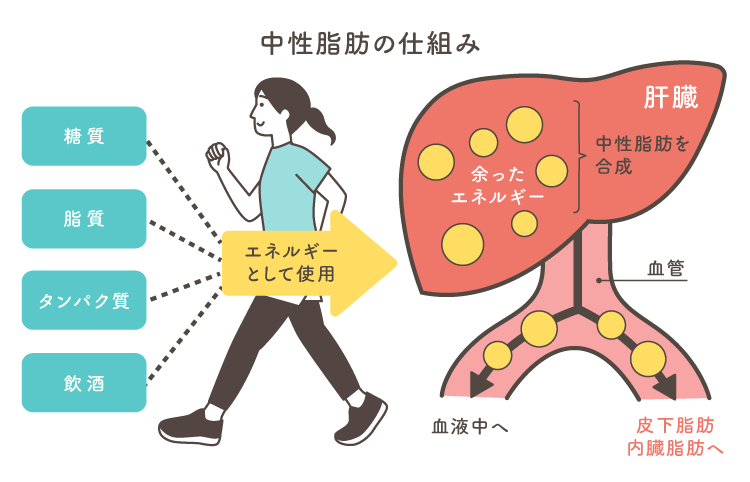

中性脂肪とは、脂質の一種で、私たちの身体が食事から摂取したエネルギーのうち、使いきれなかった分を脂肪として蓄える際の主な形です。

甘いものや脂っこいものを食べすぎたり、運動不足の生活が続いたりすると、体内で余ったエネルギーが中性脂肪に変わり、血液中に増加します。

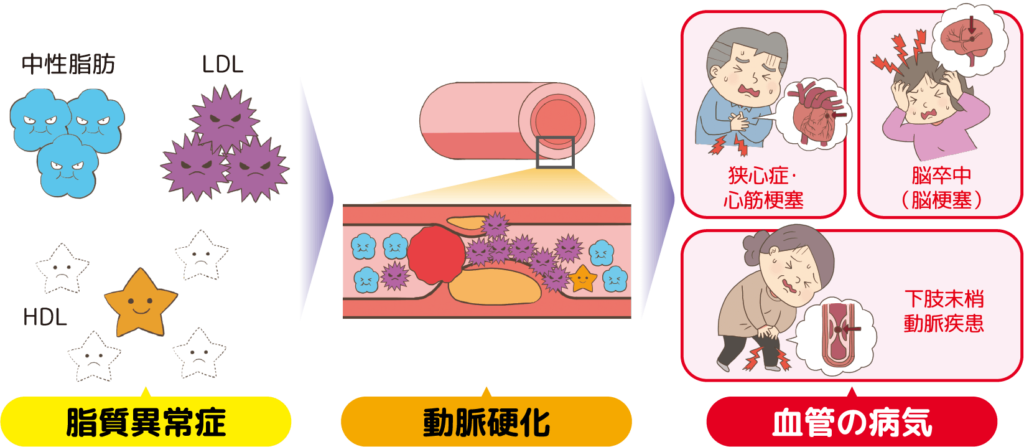

これがいわゆる「血液をドロドロにする」状態を引き起こし、動脈硬化や心臓病のリスクを高める要因となるのです。

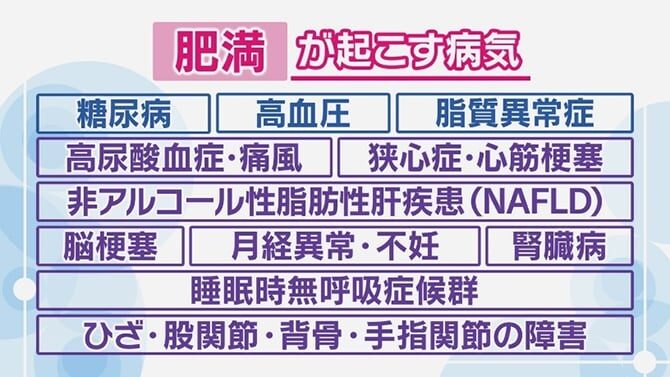

中性脂肪が増加すると、血液中の脂質バランスが崩れ、血管の内側に脂肪がたまりやすくなり、血液の流れが悪くなり、高血圧や糖尿病、脂肪肝など、生活習慣病の引き金になります。

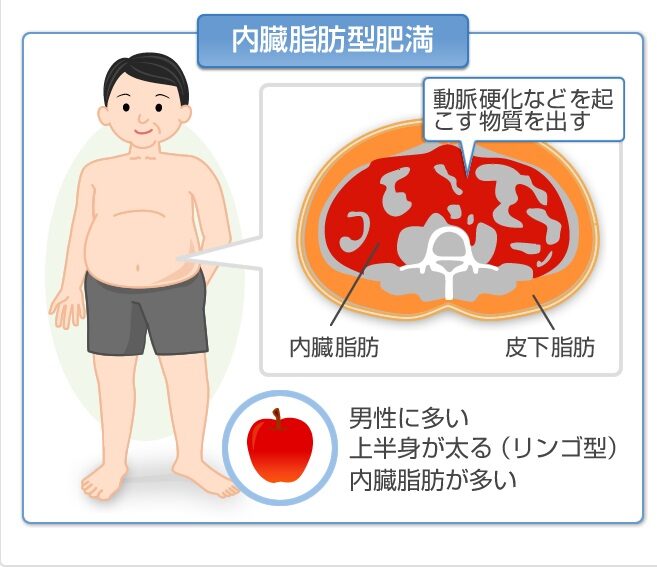

また、体にたまった中性脂肪は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積され、肥満を助長します。

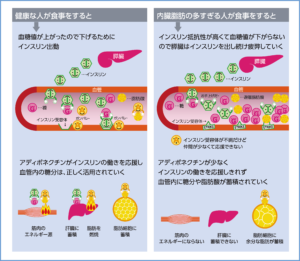

注意が必要なのが、「異所性脂肪」と呼ばれる、本来脂肪がたまらないはずの肝臓や筋肉、すい臓などに脂肪が沈着してしまう状態です。

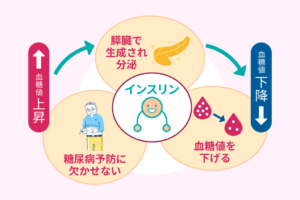

これは見た目では判断しにくいにもかかわらず、内臓の働きを妨げ、インスリンの効き目を悪くし、糖尿病のリスクを急速に高めるのです。

皮下脂肪は体温を保ったり、外からの衝撃を和らげたりする役割もあるため、ある程度は必要なものですが、過剰な蓄積は健康に悪影響を与えます。

中性脂肪が増え続けると、こうした脂肪のバランスが崩れ、体内のさまざまな器官に負担をかけるようになります。

中性脂肪は「見えない脂肪」ともいわれ、自覚症状がほとんどないまま進行する点が厄介です。健康診断などで数値を指摘されるまで気づかない人も少なくありません。

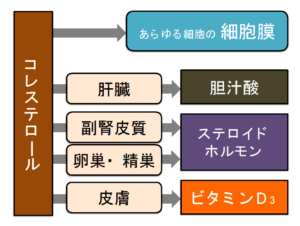

コレステロールはバランスを

コレステロールというと「悪者」というイメージを持つ方が多いですが、実際は、私たちの体にとって欠かせない存在です。

コレステロールは細胞膜の材料となり、ホルモンやビタミンD、胆汁酸の原料にもなり、体内のあらゆる器官が正常に働くためには、ある程度のコレステロールが必要なのです。

近年の研究では、コレステロール値が極端に低すぎると、感染症やがん、精神疾患のリスクが高まることが分かってきました。

たとえば、高齢者で総コレステロール値が140mg/dL以下の場合、死亡率が上昇するという報告もあります。

これは、免疫機能の低下や、細胞の再生力の低下などが関係していると考えられています。

とくに注目されているのが、低コレステロールと感染症との関係で、コレステロールはウイルスや細菌から細胞を守る役割も果たし、値が低すぎると、こうした外敵への抵抗力が弱まってしまうのです。

肺炎や結核、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、重症化しやすくなったりする可能性も増加します。

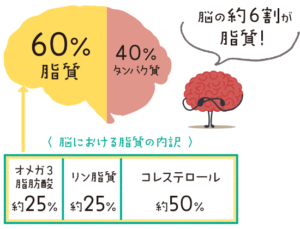

また、コレステロールは脳の健康にも深く関係し、脳の約6割は脂質ででき、その中にコレステロールも含まれています。

近年では、コレステロール値が低い人ほど、うつや不安障害、認知症のリスクが高いという指摘もあり、精神的な健康の維持にも適度なコレステロールが欠かせません。

大切なのは、「コレステロールは多すぎても少なすぎても問題である」という視点です。

高齢者や慢性疾患を抱える方は、コレステロールを単に下げることが正解とは限りません、コレステロールは生命維持の要。

食事や生活習慣を整える際には、“バランス”と“適正値”を意識することが重要になるのです。

中性脂肪が体に増え続けると

中性脂肪は私たちの体にとって本来は重要なエネルギー源ですが、必要以上に増えると、その役割は一転し、体内で「えげつない悪行」を始めます。

現代人に多いのが、過剰な中性脂肪が内臓まわりに蓄積される「内臓脂肪型肥満」、これは単なる見た目の問題にとどまらず、健康リスクの温床となります。

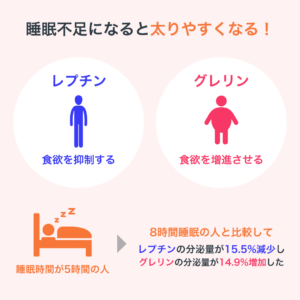

内臓脂肪が増えると、脂肪細胞から分泌されるホルモン「レプチン」の働きが狂ってきます。

レプチンは“満腹ホルモン”とも呼ばれ、本来は「もう食べなくていい」という信号を脳に送る役目を果たしますが、中性脂肪が増えすぎると、レプチンが過剰に分泌され、脳がその信号に鈍感になる「レプチン抵抗性」という状態に。

すると満腹感を感じにくくなり、食欲が抑えられず、ますます脂肪が増えるという悪循環に陥ります。

さらに悪質なのが、脂肪細胞からの分泌物のバランスが崩れてしまうこと。

本来、脂肪細胞は「アディポネクチン」というホルモンも分泌しており、これは血管を守り、インスリンの働きを高め、生活習慣病を防ぐ“長寿ホルモン”とされています。

しかし、中性脂肪が増えて内臓脂肪が膨らむと、このアディポネクチンの分泌量が減少し、動脈硬化や糖尿病、心臓病などのリスクが一気に増加

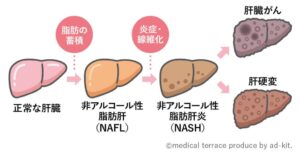

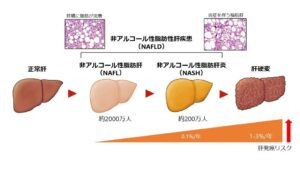

加えて、余分な中性脂肪は肝臓にもしっかり蓄積されていき、これを「脂肪肝」といいます。

脂肪肝は、自覚症状がほとんどありませんが、進行すると肝炎、肝硬変、さらには肝がんへとつながることもあり、近年ではアルコールを飲まない人でも発症する「非アルコール性脂肪肝(NAFLD)」も増加しています。

つまり、中性脂肪が増えすぎると、満腹のサインが届かなくなり、血管を守るホルモンが減り、肝臓までむしばまれ、私たちの寿命に静かに牙をむいているのです。

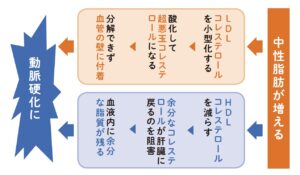

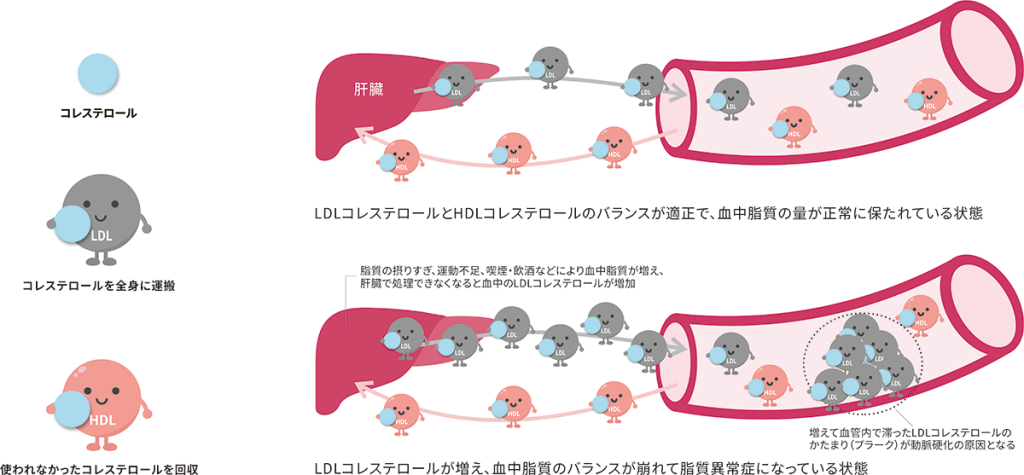

放置が動脈硬化に進行する

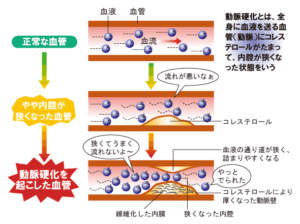

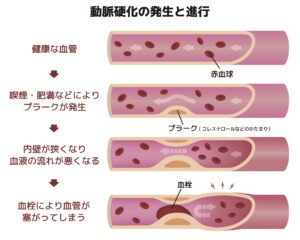

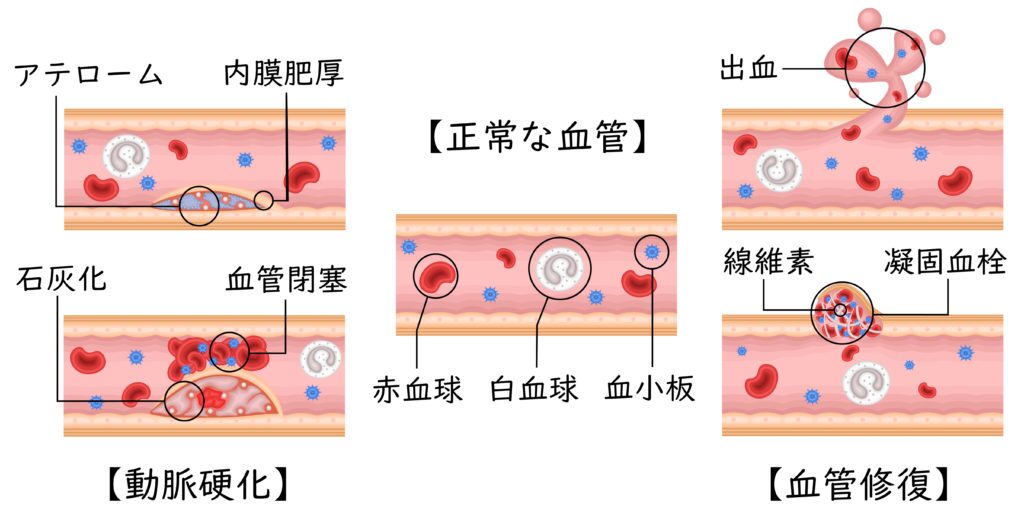

中性脂肪やコレステロールの異常がもたらす最も深刻な結果のひとつが、「動脈硬化」、これは、血管の内側が徐々に狭く、硬くなっていく状態で、いわば“血管の老化現象”

本来しなやかで柔軟な血管が、長年にわたる脂質の蓄積や炎症により、厚みを増し、弾力を失い、血流が滞りやすくなるのです。

動脈硬化の原因のひとつが、血液中に増えたLDL(悪玉)コレステロールが、血管壁に沈着し、「プラーク」と呼ばれる塊を形成します。

このプラークは破れやすく、破れると血小板が集まって血栓ができ、血管を突然ふさいでしまうことがあり、さらに、中性脂肪が高い状態が続くと、炎症物質が放出され、動脈硬化の進行を加速させてしまいます。

では、この動脈硬化が進行すると、まず血流が慢性的に悪くなることで、臓器に酸素や栄養が届きにくくなります。

そして、血管が詰まった瞬間に、重大な疾患が発生、とくに危険なのが、「脳」と「心臓」という命を左右する臓器で起こる場合です。

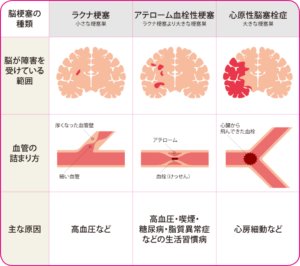

動脈硬化が脳の血管に起きた場合、まず考えられるのが脳梗塞です。

脳の細い血管が詰まり、脳の一部に血流が届かなくなることで、言語障害、手足のまひ、意識障害などの後遺症が残ることもあり、さらに、プラークが破れてできた血栓が大きな血管をふさいだ場合、一瞬にして命を落とす危険性もあるのです。

一方、動脈硬化が心臓に起きた場合は、心筋梗塞を招き、心臓の筋肉に酸素を送る冠動脈が詰まることで、心筋が壊死してしまう病気です。

激しい胸の痛みや呼吸困難を伴い、発作が起きた直後に突然死するケースも少なくありません。

このように、動脈硬化はゆっくりと進行しながらも、ある日突然、命を奪う結果を引き起こします。

中性脂肪やコレステロールの管理は、単なる健康診断の数値対策ではなく、「脳」と「心臓」を守るための最も重要な防衛手段なのです。

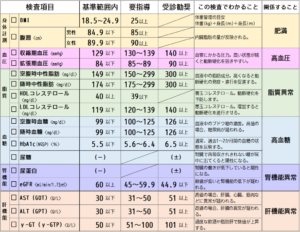

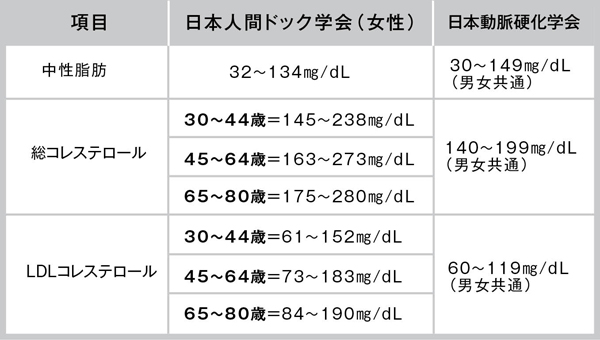

検査結果の数値の見方を知る

年に一度の健康診断は、単なる「義務」ではなく、未来の自分を守るための重要で、生活習慣病の兆候が数値に表れていないかという点です。

健康診断の結果には多くの項目がありますが、ここでは「脂質異常症」や「肝機能異常」に関係する重要な数値を取り上げます。

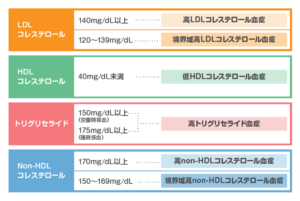

注目したいのが、中性脂肪、HDL(善玉)コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールの3つの値です。これらは脂質異常症の診断に用いられます。

中性脂肪が150mg/dL以上、LDLが140mg/dL以上、HDLが40mg/dL未満の場合、脂質異常症と診断される可能性がみられます。

これらの数値が基準値を超えていると、動脈硬化が進行しやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞など重大な病気のリスクが高まるのです。

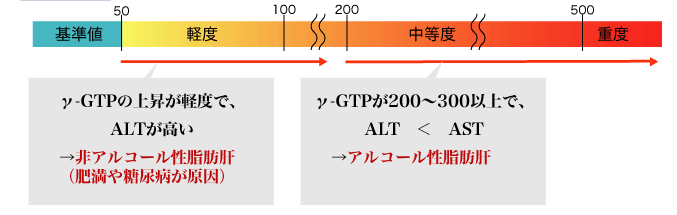

次にチェックしたいのが、肝臓の健康状態を示すALT(GPT)とAST(GOT)の数値です。

これらは肝臓の細胞が壊れると血液中に増える酵素で、脂肪肝や肝炎の早期発見に有効で、ALTは特に肝臓に特化した指標で、正常値はおおむね30U/L以下、これを超えると、脂肪肝や炎症の疑いが出てきます。

さらにもうひとつ、γ-GTP(ガンマ・ジーティーピー)という数値にも注目が必要です。

これは肝臓や胆道系に関する酵素で、主にアルコール摂取や内臓脂肪の蓄積と関連があり、男性で50U/L、女性で30U/Lを超えると注意が必要です。

近年では、お酒を飲まない人でも、内臓脂肪が多ければこの数値は上昇しやすくなります。

健康診断の結果を「見慣れない数字の羅列」として流すのではなく、自分の身体の声として受け取っていき、数値の変化は、病気の“前ぶれ”、早期に気づき、生活習慣を見直すことで、大きな病気を未然に防ぐことができるのです。

カロリーよりも糖質を減らす

中性脂肪を減らしたいなら、まず見直すべきは「糖質」の摂りすぎ、糖質はごはんやパン、麺類などの「炭水化物」に多く含まれ、体内で分解されると血糖値が上昇します。

すると、血糖を下げるために「インスリン」というホルモンが分泌されますが、このインスリンには、余った糖を中性脂肪として体に蓄える働きもあります。

つまり、糖質のとりすぎは血糖値と中性脂肪の両方を上げてしまうのです。中性脂肪を減らすには、カロリーを単に抑えるよりも、糖質をちょっと減らす「糖質ちょいオフ」が効果的。

ごはんの量を少し減らす、麺類を半分にして野菜を加えるなど、無理なく続けられる工夫で、脂肪は確実に減っていきます。

糖質を控えるときに大切なのが、代わりに何を食べるかになり、ただ糖質を減らすだけでは、エネルギー不足になったり、空腹感が強くなったりして継続できません。

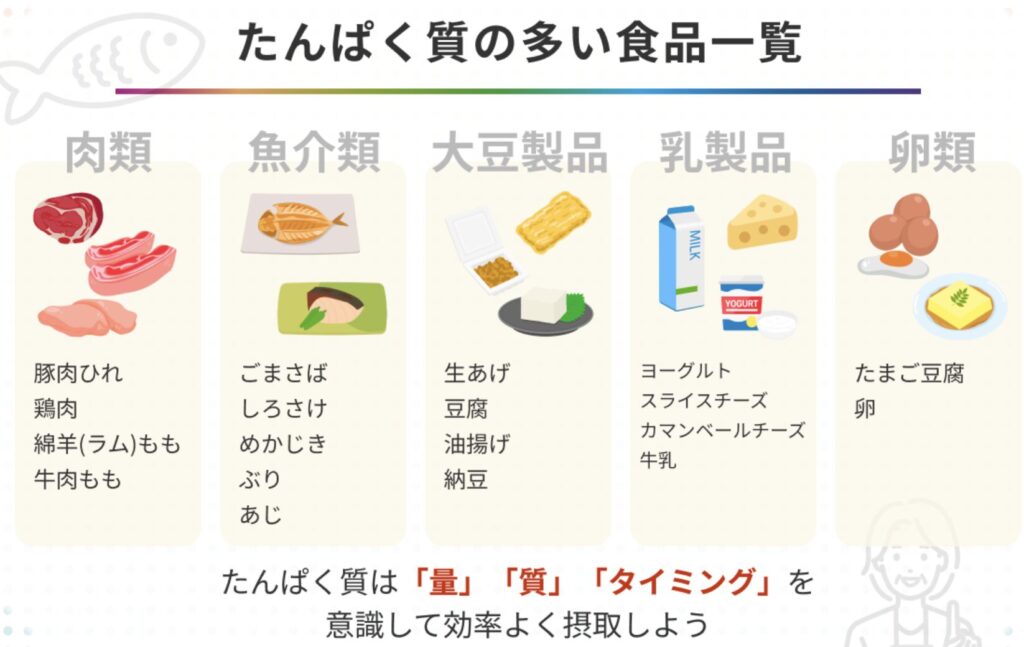

そこでおすすめなのが「タンパク質」をしっかり食べること、肉、魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質は、腹持ちがよく代謝を維持する力にもなります。

糖質オフで意識したいのは、「減らすべき糖質」を見極めること、砂糖を使った甘いお菓子やジュースは、血糖値を急上昇させ、中性脂肪を増やす原因になります。

果物も健康によさそうに見えますが、糖分が多いため量に注意が必要で、じゃがいもやさつまいもなどの根菜類も、意外と糖質が高いので食べ過ぎには気をつけましょう。

完全に避ける必要はありませんが、“ちょいオフ”の意識で量を調整することが大切です。

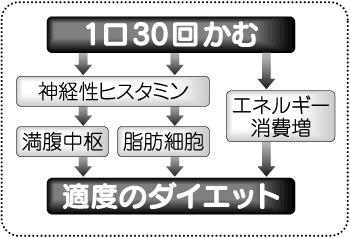

噛む事で糖質の吸収を抑制

忙しい現代人に多い「早食い」は、中性脂肪やコレステロールを増やす原因のひとつで、糖質は、早く食べるとすぐに消化・吸収されて血糖値が急上昇し、インスリンが過剰に分泌されます。

このインスリンが余った糖を中性脂肪として蓄積するため、早食いは脂肪をためやすく、血糖の乱高下を引き起こしてしまうのです。

また、早食いは満腹感を感じる前に食べすぎてしまう傾向があり、肥満のリスクも高まります。

私たちの脳が「お腹がいっぱい」と感じるまでには20分以上かかるため、ゆっくりと時間をかけて食事をとることが大切です。

実際、同じ食事内容でも、噛む回数や食べる速さを変えるだけで満足感や血糖の上がり方に大きな差が生じるという研究もあります。

そこでおすすめしたいのが、「一口30回噛む」という習慣、よく噛むことで糖質の分解がゆるやかになり、血糖値の上昇が抑えられます。

また、唾液の分泌も促され、消化吸収がスムーズに。食事の満足度も高まり、自然と食べる量も減っていきます。

“ゆっくり食べる”という小さな行動が、脂肪の蓄積を防ぎ、血糖の安定、そして食べすぎ予防にもつながり、一日一食、意識的にゆっくり食べることから始めてみましょう。

糖質を10%減らしていく

中性脂肪やコレステロールを下げたいけれど、いきなり食事を大きく変えずに「主食を1口だけ減らす」を意識してはじめていきましょう。

私たちが1日に必要とする糖質量は、おおよそ270〜330g(成人の場合)とされています。

これはごはん3杯、パン2枚、麺1玉などを含めた合計で、日常的な食事で無理なく摂取できる範囲です。

けれど現代人の多くは、糖質過多になっており、だからこそ、まずは“10%減らす”だけで、体は確実に変わり始めます。

その一歩が、いつものごはんを一口分減らし、1日で約30〜40gの糖質をカット、中性脂肪の蓄積を抑制し、無理なく続けられ、空腹感も少ないため、ストレスなく習慣化できるのがポイントです。

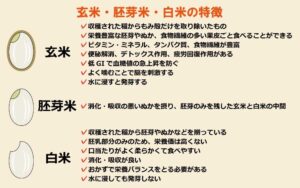

さらに効果を高めるには、白い主食を「黒い主食」に変えるのも有効です。

白米を玄米や雑穀米に、食パンを全粒粉パンに、うどんをそばに変えるだけで、血糖値の上昇をゆるやかにし、食物繊維やビタミン、ミネラルも摂ることができるのです。

“我慢”よりも“ちょっとの工夫”が続けやすい。これが、ズボラでも成功する食習慣改善のコツになります。

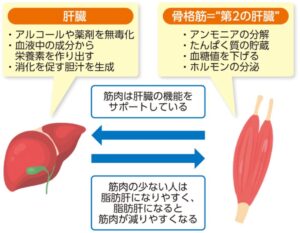

アルブミンを味方につけて脂肪燃焼

脂肪を燃やしたいなら、筋肉を増やしていくことを意識していき、筋肉はエネルギーを消費する「代謝の工場」なのです。

とくに中性脂肪を効率よく減らすには、筋肉量を維持・増加させることが欠かせません、そこで注目したいのが、体内で筋肉や栄養の状態を反映する「アルブミン」というたんぱく質です。

アルブミンは主に肝臓で作られ、血液中に存在し、体内の水分バランスを保ち、栄養を運んだり、免疫力を支えたりする役割をもち、健康状態のバロメーターともいわれます。

血液検査の「血清アルブミン値」が3.8g/dL未満になると、低栄養や筋肉量の減少が疑われます。

アルブミンが不足すると、筋肉を維持できなくなり、代謝が落ちて脂肪が燃えにくくなります。

また、むくみや倦怠感、免疫力の低下も招きやすくなり、結果として中性脂肪やコレステロールも増えやすくなるので、「なんとなく体が重い」と感じる人は、アルブミンが足りていないサインかもしれません。

では、アルブミン値を上げるには、良質なたんぱく質をしっかりとることが重要になり、おすすめなのが卵です。

卵は手軽で栄養価が高く、アルブミンの原料である必須アミノ酸をバランスよく含んでいるので、ゆで卵を常備しておけば、朝食や間食、サラダのトッピングにも活用でき、たんぱく質を安定して補給できます。

一日1〜2個の卵を習慣にすることで、筋肉の材料がしっかり体に届き、燃焼力が増加、筋トレをしなくても、アルブミンを意識した食習慣で、脂肪が燃えやすい体をつくりましょう。

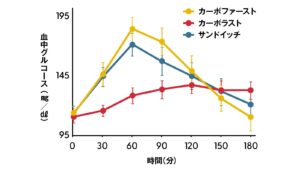

食事はカーボラストを心がける

中性脂肪を減らすためには、「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」も大切で、近年注目されているのが、“食べる順番”による血糖値コントロール。

キーワードは「カーボラスト」これは糖質(カーボ=carbohydrate)を最後に食べるという意味で、血糖値の急上昇を抑え、中性脂肪の合成を防ぐ効果が期待されています。

通常、白ごはんやパン、麺類などの糖質を最初に食べると、血糖値が一気に上がります。

それを下げるためにインスリンが大量に分泌されますが、このインスリンが余分な糖を中性脂肪として蓄える働きを持つため、結果的に脂肪が増えやすくなるのです。

この血糖値の“急上昇”を防ぐには、まず野菜から食べることが効果的です。

食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、胃の動きを穏やかにすることで、後から食べる糖質の吸収スピードを抑制でき、野菜をしっかり噛んでから、次に肉や魚などのタンパク質、そして最後に主食を口にするのが理想的な順番です。

とはいえ、「野菜をたくさん食べるのは難しい」「外食が多い」という方は、タンパク質を先に食べることを意識するだけでも効果があります。

タンパク質も胃の中での滞在時間が長く、血糖の吸収を緩やかにしてくれるため、糖質のインパクトを抑えてくれます。

“最初に糖質”は脂肪をためこむ食べ方、“糖質を最後に”が中性脂肪を減らす食べ方。

小さな順番の工夫が、体の脂肪のつき方を変えるので、今日の食事から、ぜひ「カーボラスト」を取り入れてみてください。

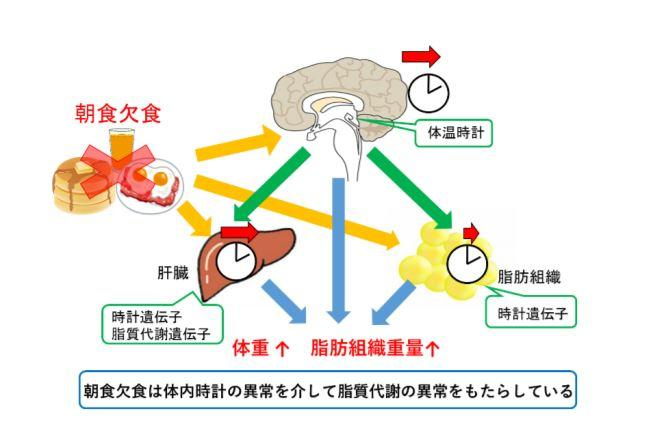

食事を抜くと血糖値が急上昇しがちに

中性脂肪や体重を減らしたいと思ったとき、「食事を抜けば痩せる」と考える人もいますが、実は食事を抜くことは、逆に中性脂肪をためやすい体をつくってしまうことがあります。

その理由は、食事と食事の間隔が空きすぎると、体が「次にいつ栄養が入ってくるかわからない」と感じて、入ってきたエネルギーをより効率的にため込もうとし、これが、脂肪の蓄積=中性脂肪の増加につながります。

さらに、欠食が血糖値に与える影響も見逃せず、たとえば朝食を抜いた場合、昼食で一気に血糖値が上昇しやすくなり、インスリンが過剰に分泌されます。

その結果、急激な血糖値の変動が起こり、体は脂肪を蓄積しやすく、欠食は一時的なカロリーカットにはなっても、代謝のバランスを崩し、脂質の管理には逆効果なのです。

また、空腹状態が長時間続くと、筋肉を分解してエネルギー源に変えることもあり、筋肉が減ると基礎代謝が減少し、ますます脂肪が燃えにくくなる悪循環に陥ります。

脂肪を減らす近道は、1日3回、規則正しく食べること。量を減らすのではなく、質とタイミングを見直すことで、体は自然と変わっていくので「抜かない習慣」から始めましょう。

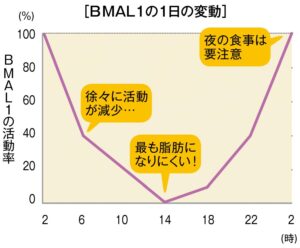

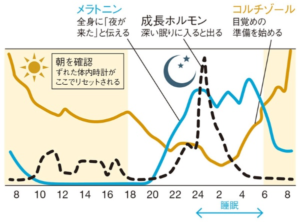

夕食の時間も重要になる

中性脂肪やコレステロールを下げるには、「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」も重要なポイントで、見逃せないのが「夕食の時間」。

遅い時間の食事は、体に脂肪をため込みやすくし、翌朝の血糖値にも悪影響を与えるので、「夕食は夜7時までに終える」意識を持ちましょう。

人の体には、1日のリズムをつかさどる「体内時計」があり、その調整に関わっているのがBMAL1(ビーマルワン)と呼ばれるたんぱく質。

このBMAL1は夜になると活性化し、脂肪を蓄える働きを持ち、夜遅い時間に食べると、食べたものが効率よく「脂肪として保存」されてしまうのです。

また、私たちの体は夜間に成長ホルモンを分泌して、細胞の修復や代謝を行っています。

睡眠中の成長ホルモンは、脂肪を分解し、筋肉を維持する働きもあるのですが、食後すぐに寝てしまうとこのホルモンがうまく働かず、脂肪の燃焼が妨げられてしまいます。

夕食を7時までに済ませることで、寝るまでにしっかり消化が進み、成長ホルモンが最大限に働く体内環境が整い、夜間の血糖値上昇も抑えられるため、脂肪の蓄積が防がれ、朝の体の軽さにもつながります。

外食はタンパク質と食物繊維を

中性脂肪を下げたいと思っても、仕事や付き合いなどで外食を避けられない時もあり、ただ料理を食べないようにしていきましょう。

注意したいのが、糖質の多さ。丼もの、ラーメン、カレーなど、外食メニューはごはんや麺類が主役になりがちで、糖質の比率が高く、中性脂肪を増やす原因となります。

しかし、外食でも脂肪をためにくくできるポイントは3つあります。

まずひとつ目は、「タンパク質を意識してとる」、主菜に肉や魚、卵などのたんぱく質がしっかり使われているメニューを選ぶだけで、満足感が持続し、血糖値の急上昇も抑えられます。

たとえば、親子丼よりも焼き魚定食、パスタよりもサラダチキン入りのサラダ+スープなどがおすすめです。

ふたつ目は、「食物繊維を加える」工夫、野菜たっぷりの副菜や、海藻・きのこ類などが入った小鉢を一品足すだけで、糖の吸収をゆるやかにし、脂肪の蓄積を防ぐことができます。

そして3つ目が、「よく噛むこと」、忙しいとつい早食いになりがちですが、噛むことで満腹中枢が刺激され、食べすぎを防ぐだけでなく、糖質の吸収スピードも抑えられます。

外食では「一口30回噛む」を意識するだけでも、体への影響は大きく変わります。

外で食べても、選び方と食べ方をちょっと意識すれば、中性脂肪はしっかりコントロールできるので、「我慢」よりも「工夫」で、外食も味方に変えていきましょう。

おやつに高カカオチョコを食べる

中性脂肪やコレステロールを気にしていると、「甘いものは絶対NG」と思いがちですが、例外もあります。

代表的なのが「高カカオチョコレート」、市販のチョコレートとは異なり、カカオ70%以上のものには糖分が少なく、健康をサポートする成分が詰まっています。

注目すべきは、カカオに豊富に含まれるカカオポリフェノール、この成分には、抗酸化作用があり、血管をしなやかに保つ働きがあります。

さらに、内臓脂肪の蓄積を防いだり、脂質の代謝をサポートしたりする作用が報告されており、“脂肪燃焼を助ける食品”としても注目されています。

また、血糖値の急上昇を抑える効果もあり、甘いのに血糖コントロールにも貢献するという、嬉しい特長があります。

ただし、いくら健康によくても食べすぎは禁物です。理想的な摂取量は1日25g程度、板チョコなら4〜5片、個包装のミニサイズであれば3〜4粒が目安です。

食後のおやつや、ちょっと疲れたときの間食として取り入れると、ストレスを軽減しながら脂肪を燃やす味方になってくれます。

高カカオチョコは、“我慢”ばかりの食生活の中で、上手に取り入れて、心と体の両方を軽くしていきましょう。

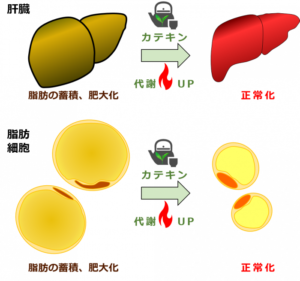

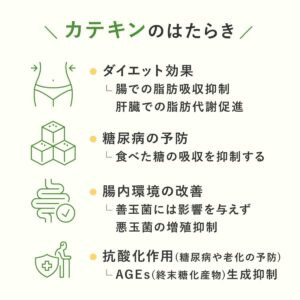

緑茶習慣でカテキンを取り込む

中性脂肪やコレステロールの改善には、糖質の摂りすぎを防ぐことが重要で、注目されているのが、緑茶の力です。

日本人になじみ深い緑茶は、実は“飲むだけ”で血糖値の上昇を穏やかにする、心強いサポーターでもあります。

緑茶に豊富に含まれる成分が「カテキン」というポリフェノールの一種です。

カテキンには抗酸化作用があることで知られていますが、近年の研究では、腸での糖質の吸収を抑える働きがあることもわかってきました。

食事と一緒に緑茶を飲むことで、糖質が急激に吸収されるのを防ぎ、血糖値の急上昇を緩和する効果が期待でき、中性脂肪の合成を抑えることにもつながるため、脂肪をためにくい体作りに貢献します。

緑茶は、ビタミン類も豊富に含み、ビタミンCやビタミンEは、カテキンとともに血管や細胞を守る抗酸化作用があり、動脈硬化の予防にも効果が期待できます。

また、カロリーはほぼゼロでありながら、香りや渋みが食欲を整えてくれるため、間食の抑制にも役立ちます。

お茶を飲むだけで糖質コントロール、手軽な習慣こそ、無理なく続けられる生活改善に効果を発揮するので、毎日の食事や間食のタイミングに、温かい緑茶を一杯、取り入れていきましょう。

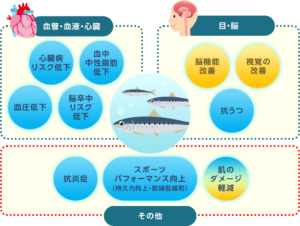

青魚を習慣にして中性脂肪を減らす

「脂」と聞くと中性脂肪やコレステロールを悪化させるイメージがあるかもしれませんが、実は体にとって必要不可欠な“良い脂”もあります。

その代表格が、青魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)、これらは「オメガ3脂肪酸」と呼ばれる不飽和脂肪酸の一種で、体の中でさまざまな働きをしてくれます。

とくにEPAは、血液中の中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを減らし、HDL(善玉)コレステロールを増やす作用があることが知られています。

また、血液をサラサラにし、動脈硬化の進行を防ぐ効果も期待され、DHAは主に脳や神経に働きかけ、記憶力や集中力の向上にも関係しています。

しかし、これらの脂肪酸には大きな特徴があり、EPAもDHAも体内でほとんど作ることができないということ。

食べ物から直接摂取する必要があり、青魚であるサバ、イワシ、サンマ、アジなどに多く含まれており、週に2〜3回でも取り入れると、脂質のバランスが整い、中性脂肪を減らす助けになります。

「でも魚を調理するのは面倒…」という方には、缶詰を活用するのが賢い方法です。

サバ缶、イワシ缶などは調理不要で、そのままサラダや味噌汁に加えるだけで、簡単にEPAとDHAが摂取でき、油漬けよりも水煮タイプを選ぶと、余分な脂質や塩分を抑えられ、より健康的です。

良質な脂は、敵ではなく味方、食べる脂の“質”を意識するだけで、血液は変わり、体も軽くなっていくので、青魚の力を、今日から食卓に取り入れてみましょう。

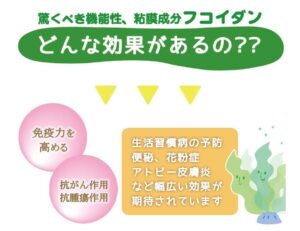

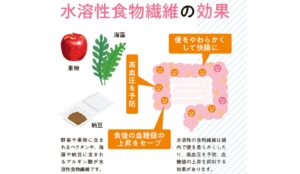

海藻でコレステロールを調整

中性脂肪やコレステロールを減らしたいなら、毎日の食事に「海藻」を取り入れ定期、わかめ、昆布、もずく、ひじきなどの海藻類は、低カロリーながら栄養が豊富で、脂質の代謝に役立つ食材として注目されています。

注目したいのが、海藻のぬめり成分、ぬめりには「フコイダン」という水溶性食物繊維の一種が含まれています。

腸内で余分なコレステロールや脂肪分を包み込み、そのまま体外に排出する働きを持ち、その結果、血液中のコレステロール値の上昇を抑える効果が期待できるのです。

さらに海藻は、コレステロールだけでなく血糖値の上昇も抑える作用があります。

フコイダンをはじめとした水溶性食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、食後の急激な血糖値の上昇を防いでくれるため、糖尿病予防にも有効とされています。

また、海藻にはカリウム、カルシウム、マグネシウム、ヨウ素などのミネラル類や、抗酸化作用のあるビタミン・ポリフェノールも含まれ、体内の代謝を整え、血管の健康維持にも役立つ優秀な栄養素です。

味噌汁やサラダ、酢の物などに手軽に加えることができる海藻は、日常的に取り入れやすい健康食材。

毎日ほんの一皿で、脂肪や糖に対抗する力がついていくので、「ぬめり」が体を守る、海の恵みをぜひ活かしていきましょう。

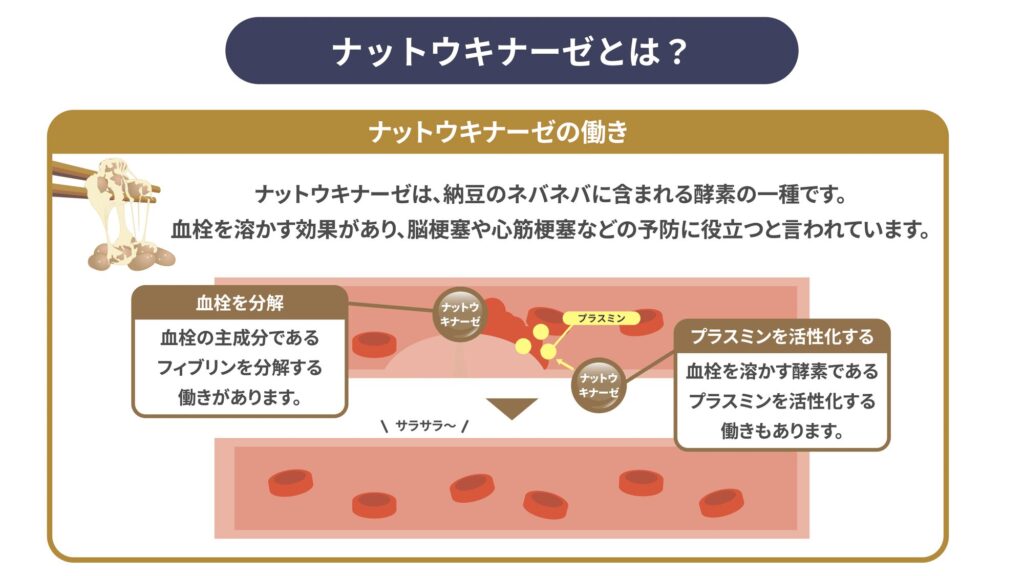

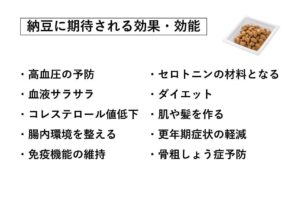

納豆の力を朝と夜に

納豆は日本の伝統的な発酵食品として知られていますが、その健康効果の中心にあるのが「ナットウキナーゼ」という酵素、血液を固まりにくくし、血栓(血のかたまり)を分解する力があります。

注目されているのは、ナットウキナーゼが血管内にできたフィブリン(血栓のもと)を溶かす働きを持つ点で、これはほかの食品にはない貴重な作用です。

この血栓分解作用により、ナットウキナーゼは「血液をサラサラにする効果」をもたらし、血液がスムーズに流れることで、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの予防につながるのです。

中性脂肪やコレステロール値が高めの人は、血液がドロドロになりやすいため、ナットウキナーゼを含む納豆は非常に有効な食品といえます。

さらに、この成分の特徴として、夜に食べることで効果が最大化するという点があります。

血栓は夜から早朝にかけてできやすく、心筋梗塞や脳梗塞の発作も朝方に集中しやすいことが知られています。

ナットウキナーゼは食後4〜8時間後に作用を発揮するため、夕食に納豆を取り入れることで、ちょうど睡眠中に血液をサラサラに保ってくれるのです。

毎日好きなお酢で脂肪撃退

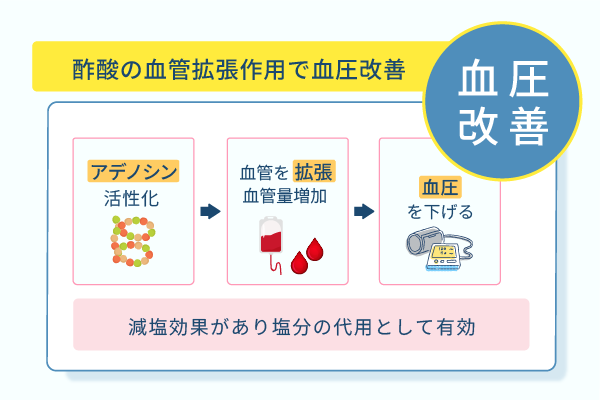

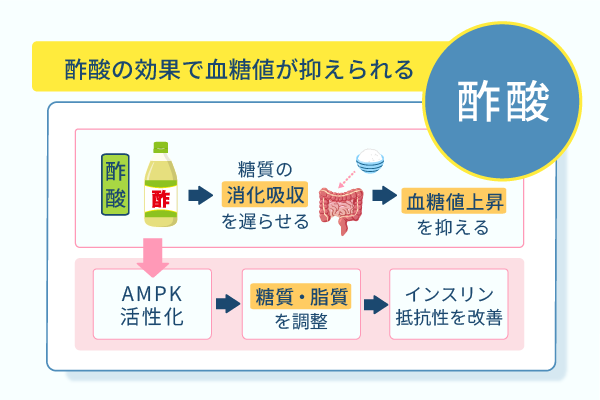

お酢は日本の食卓に古くからある調味料ですが、健康効果に注目が集まっているのが近年です。

その鍵を握るのが、酢に含まれる成分「酢酸」、中性脂肪やコレステロールの低下、そして高血圧の改善に有効であることが、さまざまな研究で明らかになってきています。

酢酸には、体内の脂肪合成を抑える作用があり、中性脂肪が作られるのを防ぐ働きがあります。

また、血中のLDL(悪玉)コレステロールを減らし、HDL(善玉)コレステロールを増やすというバランス改善にも効果があるとされ、動脈硬化や生活習慣病の予防にもつながります。

注目すべきは、「お酢大さじ1杯」を1日摂るだけで、その効果が期待できるという点です。

ある研究では、酢酸を含む酢を毎日大さじ1杯(約15mL)とることで、2週間ほどで中性脂肪や血圧に有意な改善が見られたという結果も報告されています。

お酢は料理に使うだけでなく、水や炭酸水に薄めて飲む「飲むお酢」や、酢の物、ドレッシングなどでも手軽に取り入れ、空腹時は胃への刺激が強いため、食事中か食後にとるのがベストです。

きのこでお財布にも優しく

きのこは低カロリーながら栄養価が高く、日々の健康管理に役立つ万能食材で、注目すべきは、豊富な食物繊維です。

きのこに含まれる水溶性・不溶性食物繊維は、腸内環境を整えるだけでなく、糖や脂質の吸収をゆるやかにする働きがあり、血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待されます。

きのこには「ナイアシン(ビタミンB3)」も豊富に含まれ、ナイアシンは、脂質や糖質の代謝を助け、血中の中性脂肪やコレステロール値を適正に保つ役割を果たしています。

とくに、エリンギやまいたけ、しいたけなどはナイアシン含有量が多く、日常的に摂りたい食材です。

さらに注目されているのが、βグルカンという成分、これはきのこに含まれる多糖類で、免疫力を高めるだけでなく、コレステロールの吸収を抑え、血中脂質のバランスを整える作用があるといわれています。

中性脂肪を減らしたい人や、血圧・血糖値が気になる人には、ぴったりの天然成分といえるでしょう。

きのこは調理しやすく、炒め物、汁物、サラダ、蒸し物など、どんな料理にも使える手軽さが魅力です。

毎日の食卓に、さりげなく“きのこ習慣”を取り入れることで、血液サラサラ、体すっきりの健康効果がじわじわ現れてきます。

野菜の抗酸化作用で活性酸素を除去

中性脂肪やコレステロールが気になる方にとって、毎日の食事に欠かせないのが「野菜」で、特に注目したいのは、野菜に含まれる食物繊維

食物繊維は腸内で糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の急上昇を防ぐだけでなく、余分なコレステロールを包み込んで体外に排出する作用があります。

これにより、血液中の“超悪玉コレステロール”と呼ばれる酸化LDLの発生を抑える効果が期待できるのです。

また、緑黄色野菜に含まれるベータカロテンにも注目、ベータカロテンは強力な抗酸化作用を持ち、血管の内側を傷つける活性酸素を除去し、LDLコレステロールの酸化を防ぎます。

酸化したLDLは、動脈硬化を進行させる要因となるため、緑黄色野菜はまさに“血管の守り神”といえる存在で、にんじん、ピーマン、かぼちゃ、ブロッコリーなどをバランスよく取り入れましょう。

そして、これらの効果を十分に得るためには、野菜を1日350g以上食べることが目標となります。

これは生野菜なら両手3杯分、加熱野菜なら1日2〜3皿分程度が目安で、生だけでなく、蒸し物や炒め物、スープにすることでかさが減り、無理なく摂取できます。

野菜の力を毎日積み重ねていき、血液と血管をきれいに保ち、生活習慣病から体を守ってくれるのです。

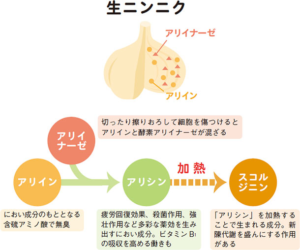

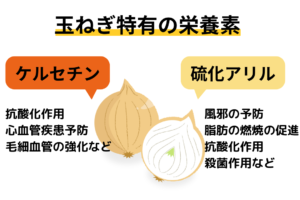

アリシンで血栓を予防する

薬味や香味野菜として食卓に欠かせないネギ、玉ねぎ、ニンニク、独特の香りのもととなる成分が「アリシン」です。

アリシンは、これらの野菜を切ったり潰したりしたときに酵素反応によって生成される揮発性の成分で、強い香りとともにさまざまな健康効果を発揮します。

なかでも注目したいのが、血液をきれいに整える作用で、アリシンには、血中のコレステロール値を正常に保つ働きがあるとされ、特にLDL(悪玉)コレステロールの酸化を防ぐ効果が報告されています。

これにより、動脈硬化の予防や血流の改善につながり、中性脂肪が気になる方にもおすすめです。

またアリシンには強い抗菌・殺菌作用もあり、体内に侵入したウイルスや細菌に対する免疫サポートとしても有効で、疲れがたまりやすい時期や、風邪の流行る季節には、日々の食事に取り入れておきたい成分です。

さらに、玉ねぎに含まれるもう一つの健康成分が「ピラジン」です。

ピラジンは加熱することで生成される芳香成分で、血小板の凝集を抑制し、血液をサラサラに保つ効果があり、アリシンと合わせてとることで、血管への負担を減らし、生活習慣病予防にも役立ちます。

ネギや玉ねぎは刻んで薬味に、にんにくは炒め物やスープに。香りの強い食材は、実は体の中で静かに、しかし確実に健康を支えてくれる存在なのです。

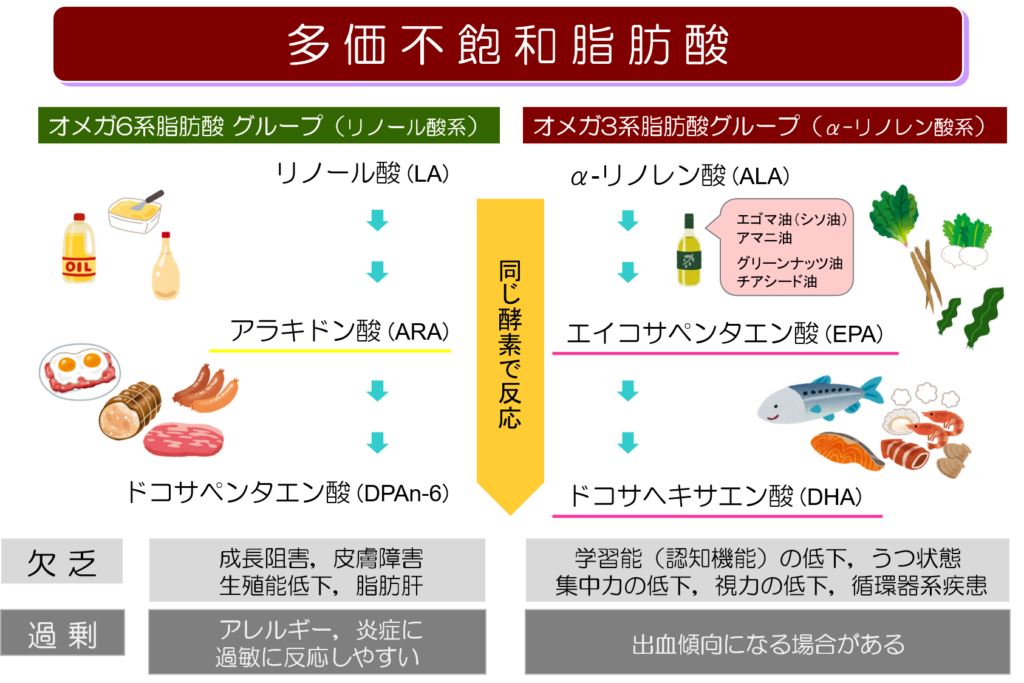

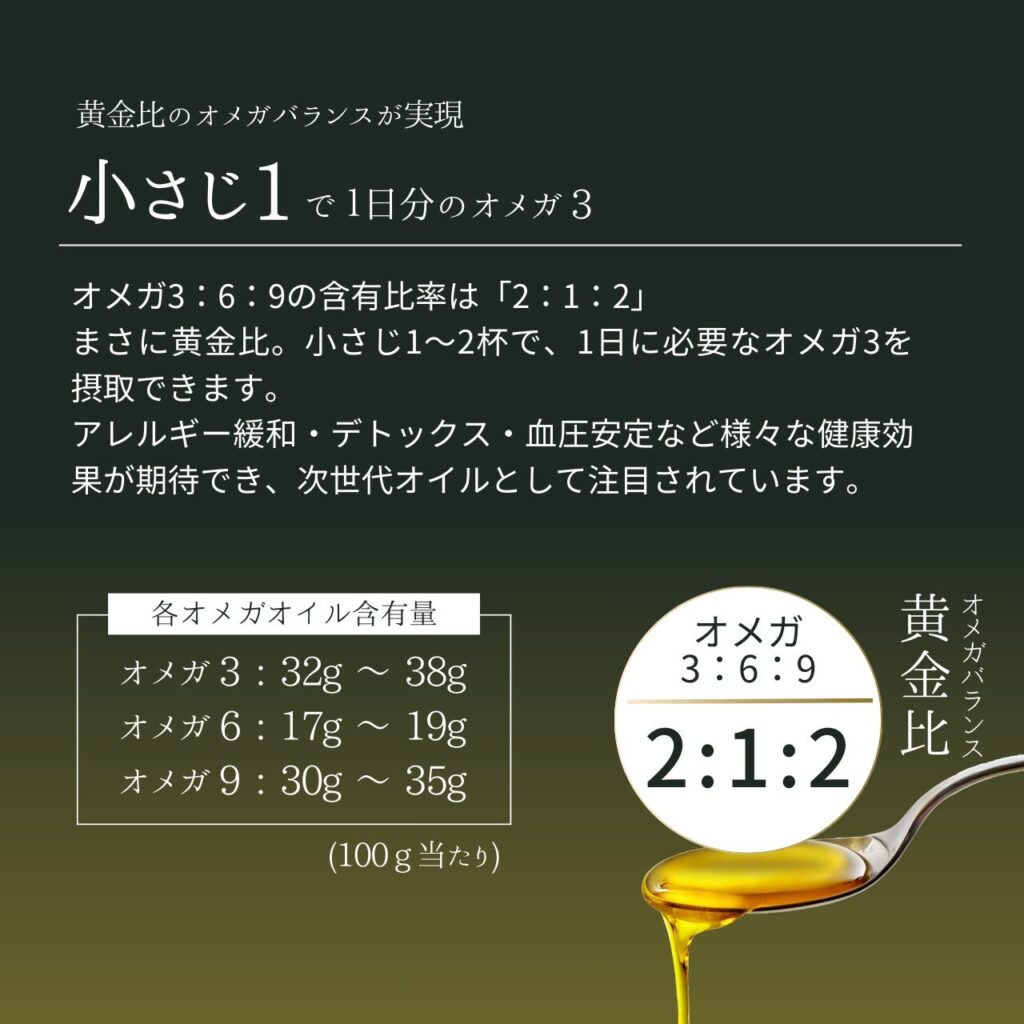

注目されているカメリナオイル

脂質は健康に悪いというイメージがありますが、正しく選べば体にとって大切なエネルギー源となり、注目したいのが不飽和脂肪酸です。

これは、オメガ3、オメガ6、オメガ9といった種類に分かれ、血液をサラサラにしたり、中性脂肪や悪玉コレステロールを減らしたりする働きがあります。

これに対して飽和脂肪酸は、肉の脂やバターなどに多く含まれ、摂りすぎると動脈硬化や脂質異常症の原因になるため注意が必要です。

そこでおすすめなのが、「カメリナオイル」、アブラナ科の植物・カメリナから抽出されるオイルで、オメガ3・6・9の3種類の不飽和脂肪酸を理想的なバランスで含むのが特長です。

とくに現代人に不足しがちなオメガ3(αリノレン酸)が豊富に含まれており、抗炎症作用や脂肪燃焼のサポートに役立つといわれています。

さらにカメリナオイルは、熱に強いという大きな利点があり、酸化しにくく、炒め物や加熱調理にも安心して使えるため、毎日の料理に取り入れやすいのも魅力です。

クセが少なく、サラダ、スープ、グリル料理などさまざまな料理に活用できます。

“脂肪は悪”ではなく、“脂肪を選ぶ”時代へ。カメリナオイルは、脂肪を燃やしたい人の強い味方になってくれるオイルです。

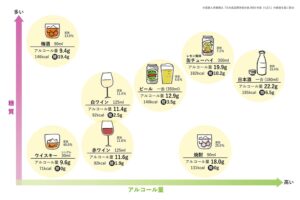

お酒を種類を選んで楽しむ

中性脂肪やコレステロールが気になると、お酒を完全に断たなければいけないと考える人も多いかもしれません。

しかし、飲み方と量を工夫すれば、我慢せずに楽しむことも可能です。大切なのは、“飲みすぎない”というシンプルな原則です。

厚生労働省によると、1日のアルコールの適量は約20gとされています。

これは目安として、ビールなら中瓶1本(500mL)、日本酒1合(180mL)、焼酎0.6合(110mL)、ワインならグラス2杯弱(200mL)に相当します。

これ以上になると、肝臓への負担が大きくなり、脂質異常や肝機能障害、さらには脂肪肝の原因にもなります

アルコールを体内で処理しているのは主に肝臓で、肝臓はアルコールを分解し、体外へ排出するために常に働いていますが、処理能力には限界があります。

連日の過剰摂取は、肝臓に脂肪が蓄積され、「アルコール性脂肪肝」や「肝炎」を引き起こすこともあります。

お酒を選ぶ際は、糖質や添加物の少ないお酒です。たとえば、焼酎やウイスキー、ジンなどの蒸留酒は糖質がほとんど含まれておらず、血糖値や中性脂肪への影響が比較的少ないと言われています。

反対に注意が必要なのが、カクテルや甘い缶チューハイ、梅酒などの“糖分が多いお酒”。飲みやすい反面、糖質の摂取量が増え、中性脂肪やコレステロール値を悪化させるリスクがあります。

飲酒も「ゼロか100か」ではなく、“ちょうどいい中間”を見つけて上手に選び、量を守れば、お酒は人生の楽しみとして、健康と共存でき、ストレスをためず、気持ちよく飲める習慣を目指しましょう。

おつまみ選びも重要になっていく

お酒を飲むとき、意外と見落とされがちなのが「おつまみの選び方」です。

実は、お酒そのものよりも、一緒に口にするものによって、中性脂肪やコレステロールの値は大きく左右され、つまみ選びはとても重要なのです。

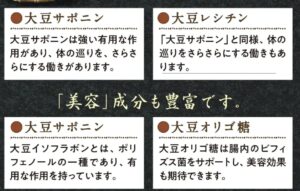

おすすめなのが、ナッツ類や大豆製品で、ナッツには不飽和脂肪酸やビタミンE、ミネラルが豊富に含まれ、血管の健康を保ち、悪玉コレステロールを減らす効果があります。

ただし食べすぎはカロリーオーバーになるため、無塩タイプで一握り程度が適量です。

また、枝豆、冷ややっこ、厚揚げ、煮豆などの大豆製品も優秀なつまみで、これらは良質なたんぱく質を含み、アルコール代謝で酷使される肝臓のサポートにもなります。

さらに、食物繊維も豊富で、脂肪や糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の上昇を抑える働きもあります。

一方で、避けたいのがポテトサラダやフライドポテト、春巻きなどの糖質・脂質が多いつまみです。

ポテトサラダは一見ヘルシーですが、マヨネーズやじゃがいもの糖質が多く、食後の血糖値を急上昇させ、中性脂肪をため込みやすくなります。

お酒を楽しむなら、「飲み方」だけでなく「食べ方」にも目を向けて。体に優しいおつまみを選ぶことで、健康と美味しさの両立が可能になり“脇役”ではなく、“体を守る名サポーター”と考えましょう。

まとめ:脂肪は毎日の食事で改善を 食べて落としていく

脂肪燃焼の為に様々な食材が

あるから続けれそうだわ

自分に合う食材を日々選び

長い目で脂肪を燃焼しましょう

本日は、病気の原因中性脂肪を知る 脂肪を知って病気対策の話を解説していきました。

・糖質を少しずつ減らしていく意識を

・食事の取り方にも注意が必要に

・きのこと海藻で食物繊維を補給

現代は糖質過多傾向にあり、何も意識をしないで食事をしてしまうと、年々余った糖質が脂肪となりお腹周りに頑固にひっついてしまいます。

普段の糖質を見直していき、減らすだけではなく野菜やきのこ、タンパク質などに置き換えをして、空腹を招かない工夫を行います。

体についた脂肪をそのままにしてしまうと、血圧の上昇、インスリン分泌の低下、効き目の低下など高血圧や高血糖なども重病の引き金になってしまいます。

今日から食事を見直していき、今の糖質量を改善し、脂肪、肥満を対策を、少しずつ生活習慣を修正していき内臓脂肪の対策をしていきましょう

お腹周りが少しずつ改善していくと

体が日々軽くなって快適な生活に

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

7

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30428f93.15e7832b.30428f94.5d3e44f3/?me_id=1369455&item_id=10000110&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2Fthumb%2Ftop%2Fimgrc0129661909.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/264368e7.eb58882b.264368e8.823d1d73/?me_id=1335893&item_id=10000631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffancl-shop%2Fcabinet%2Fbrandday%2F12259110%2F5880-03_p15.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d39c8fd.a7b5cbb8.2d39c8ff.d1b898a9/?me_id=1270768&item_id=10015251&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faburajin%2Fcabinet%2Fshohin%2Fsuntory02%2Fimgrc0108850679.gif%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3007f7a5.2d14cf33.3007f7a6.d206b83c/?me_id=1345082&item_id=10000056&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fexcitech%2Fcabinet%2Fambition%2Fkanzou%2Fkanzou-th-001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d228e33.0c08d59a.2d228e34.2daed3f9/?me_id=1333424&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flohas-s%2Fcabinet%2Fshohin%2Ferisuri%2Fimgrc0080117338.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d37084e.8df59f9e.2d37084f.d77de2d6/?me_id=1351163&item_id=10000224&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjyonetsubatake%2Fcabinet%2Fitem%2Fkome%2F22millet%2F1183-c1_m_r1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5fb44b.ca586742.4a5fb44c.4d633c87/?me_id=1295793&item_id=10000646&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-balabody%2Fcabinet%2Fb0065-1%2Fb0065_img01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da2889b.fc1e3cb3.1da2889c.d78e8629/?me_id=1199743&item_id=10007274&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fspeed%2Fcabinet%2Fitem%2Fn_01%2Fnf-00122.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a68a25f.fe4513cb.4a68a260.fc3c25de/?me_id=1421345&item_id=10000051&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcleanwarehouse%2Fcabinet%2Fcompass1747200019.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42118af1.24062204.42118af2.fad9314a/?me_id=1250186&item_id=10000720&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhonjien-3%2Fcabinet%2Fitem%2Fgreentea-pd-l-a.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219d731b.5da08e0a.219d731c.c8aee4cc/?me_id=1212142&item_id=10126692&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fitem_img%2Ftxt20%2F220715_dha_03.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6f396.86806d1a.22a6f398.13c17ed2/?me_id=1255411&item_id=10001062&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fnattopwd%2Fnattopowder_110gm.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/416b9b98.d5ea7fec.416b9b99.3f512f7a/?me_id=1321887&item_id=10000832&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcjjapan%2Fcabinet%2Fimgrc0094532957.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6f396.86806d1a.22a6f398.13c17ed2/?me_id=1255411&item_id=10001152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fmaitake-p%2Fmaitake1-r110gm.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/354affda.e01468c1.354affdb.94d11e31/?me_id=1224538&item_id=10003161&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Footsuru%2Fcabinet%2Fyasai_set%2F10003161_page_01_b.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45579231.b5796c26.45579232.0a996267/?me_id=1266287&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenkoukazoku%2Fcabinet%2F06655483%2F08286693%2Fimgrc0094134261.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4842ea3e.10368702.4842ea3f.f52f6238/?me_id=1378045&item_id=10009744&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukinosizuku%2Fcabinet%2F09860572%2Fm-n-b086dx7z6l-4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d415ae7.83d83ae9.2d415ae8.89d91050/?me_id=1350987&item_id=10000021&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fm-h-s%2Fcabinet%2Fwhite%2F11826666%2Fimgrc0075222896.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22680aa9.66321cf3.22680aaa.3116e45a/?me_id=1312839&item_id=10000078&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcalinuts%2Fcabinet%2Fitem%2F3mx850g%2F240520-3mx-850-main.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/485726a3.b08f52a0.485726a4.c0b670a9/?me_id=1412786&item_id=10000037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkirin-kyowahakko-bio%2Fcabinet%2Fitem_img%2Fimn004_v6.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d3a9f2c.1c2558b1.1d3a9f2d.0aebca5f/?me_id=1207342&item_id=10007292&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshizennoyakata%2Fcabinet%2Fitem_img%2Fsaleitem%2F1499_mixnuts600.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30428f93.15e7832b.30428f94.5d3e44f3/?me_id=1369455&item_id=10000061&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2F08563445%2F08880001%2Fimgrc0133093916.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント