こんにちは、たくやです。

福岡県でリライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、脂肪肝を撃退す食事法で充実リライフ 重病を防ぐ食材の話になります。

この前の健康診断で血圧が高めで

肝臓のことも言われたわ

血圧が高かったのですか

血圧と肝臓も関係しあっているんです

血圧と肝臓って関係があるのね

何かケアする方法はないの?

血圧・血糖値などと同じく

食事でケアを行う事ができます

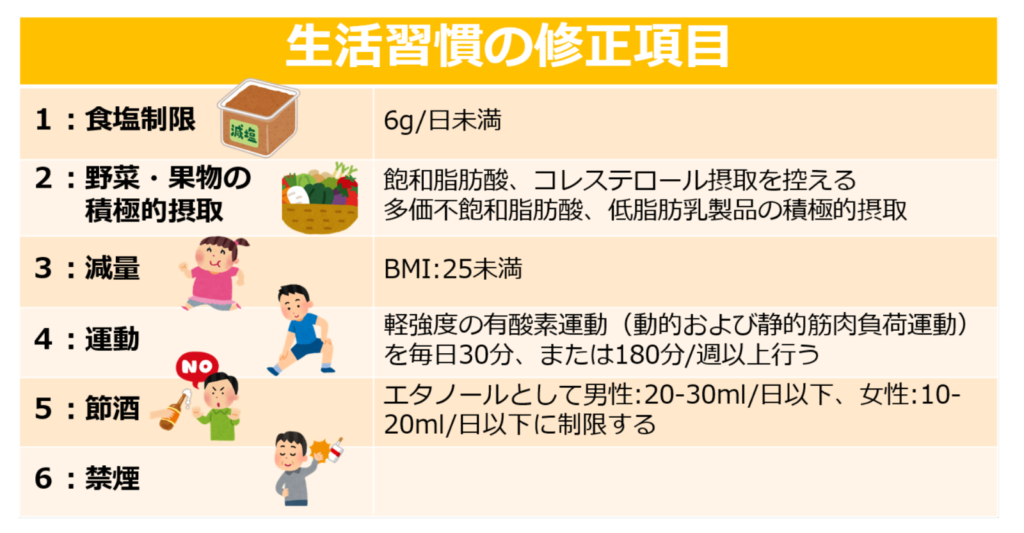

高血糖・高脂質・高塩分になりやすい食事、運動不足、不規則な生活リズムなど、現代人の生活リズムなど、現代では不調になりやすい環境が数多くあります。

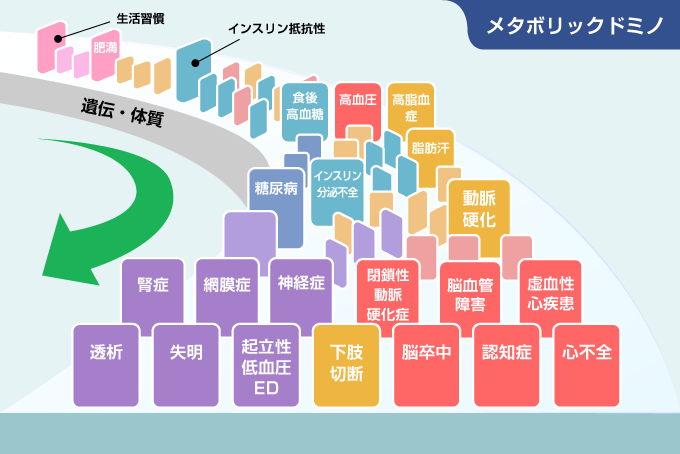

その生活習慣の乱れから発症してしまうのが、高血圧、高血糖、高コレステロールから、糖尿病、脂質異常症、血管系疾患など病気の温床になるのです。

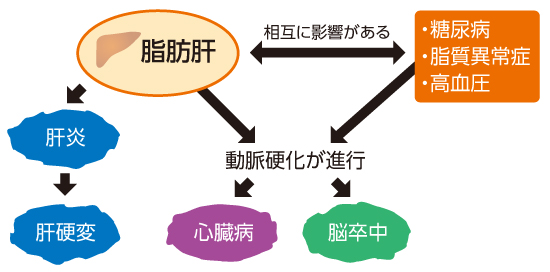

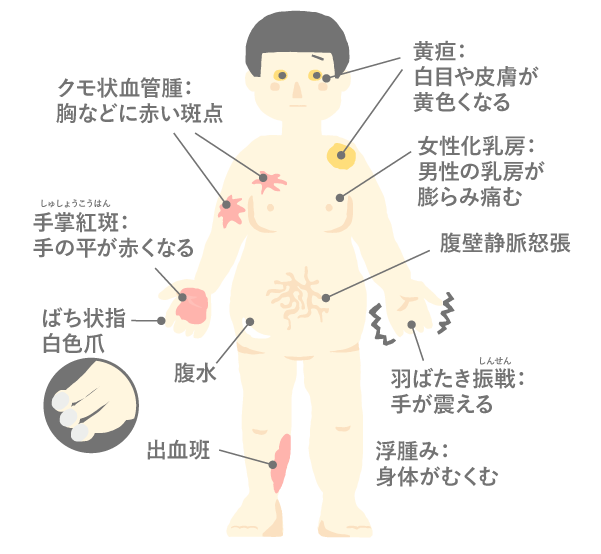

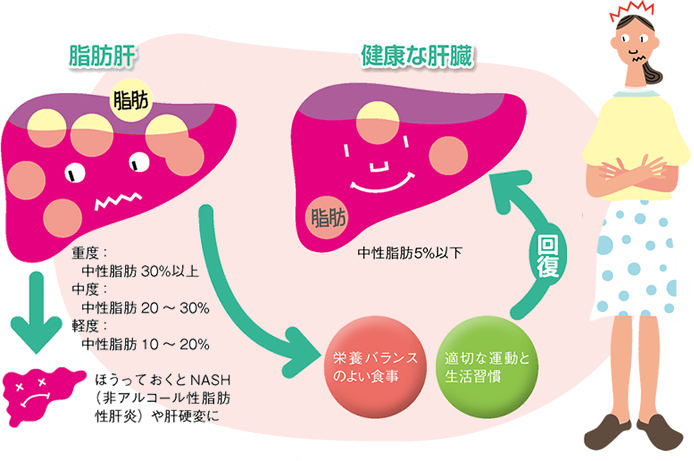

そして、脂肪肝もその一種になり、生活習慣の悪化により進行をしていき、脂肪肝だけを発症するのではなく、高血圧や高血糖などと密接に関わってくるのです。

脂肪肝と診断をされる時は、いろいろな健康診断の数値が高い傾向がありますので、リライフ中にしっかりと食事、習慣の見直しで対策をしていきましょう。

・食事で肝臓をケアしていく

・体を作りながら肝臓を守る食材

・スパイスとハーブで肝臓を労る

肝臓ケア食材と普段の食事を

組み合わせてケアしていきましょう

目次

- 0.1 食事に少しずつ変化し脂肪肝撃退食に

- 0.2 ① 主食を玄米に変えて脂肪肝予防に

- 0.3 ② 新しい朝食習慣のオートミール

- 0.4 ② そばでルチンとコリンを取り込む

- 0.5 ③ 高タンパク質で低糖質に低脂質の鶏肉

- 0.6 ④ コリンの力で脂肪肝予防できる卵

- 0.7 ⑤ 赤い色素特徴的な鮭

- 0.8 ⑥ さばの良質な脂質で脂肪肝を改善

- 0.9 ⑦ 胆汁の分泌を助けるイカとたこ

- 0.10 ⑧ あらゆる代謝にアサリのクロムを

- 0.11 ⑨ 大豆製品で肝臓の脂肪を燃やす

- 0.12 ⑩ かぼちゃの種を食べて肝細胞をフレッシュに

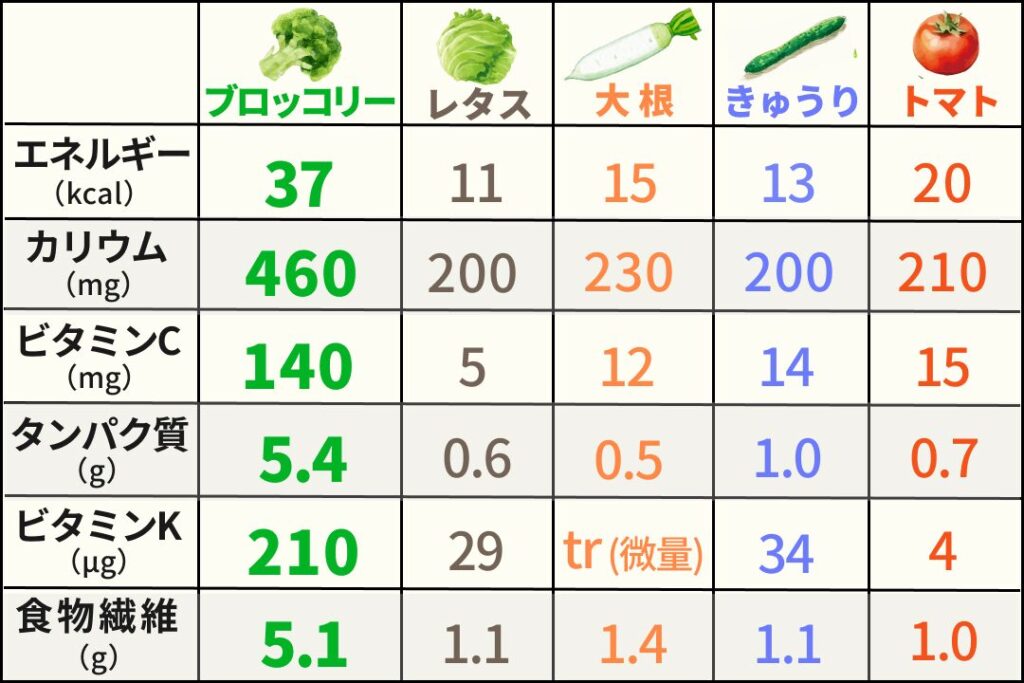

- 0.13 ⑪ 健康野菜の王様ブロッコリーを

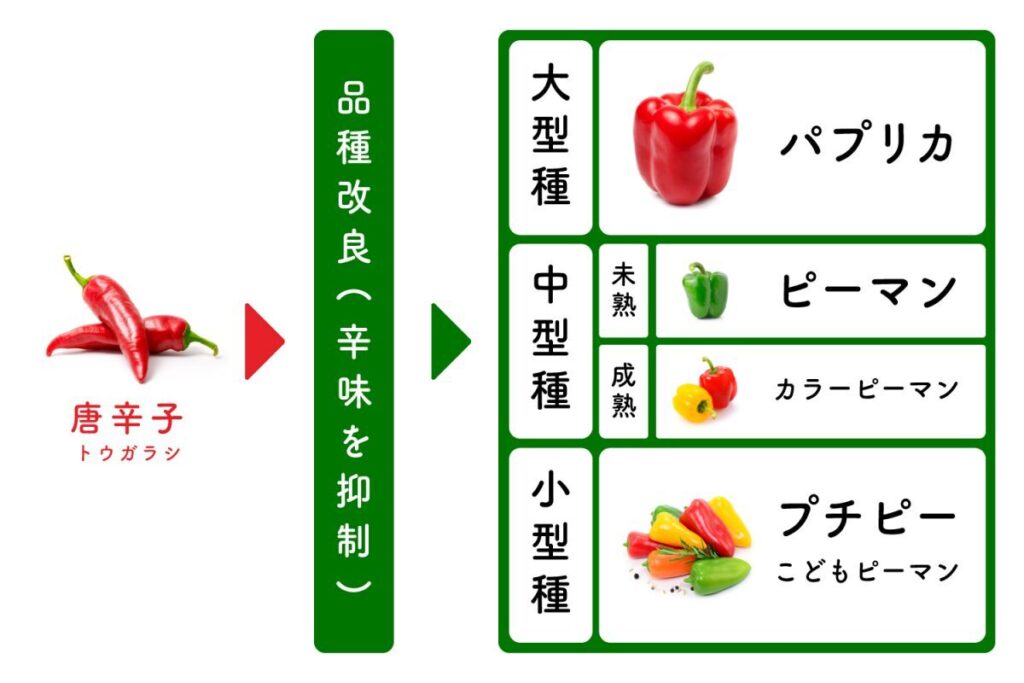

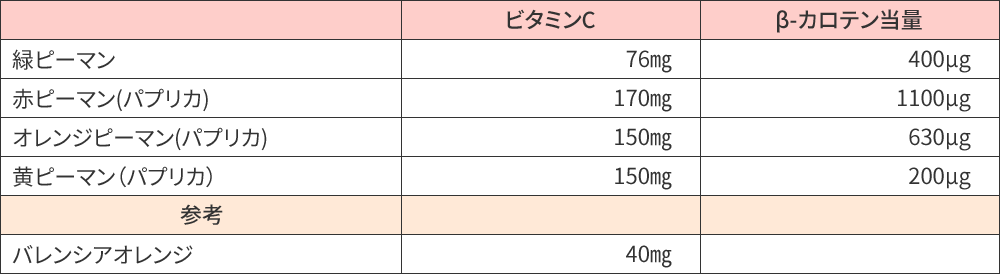

- 0.14 ⑫ βカロテンが豊富な赤ピーマン

- 0.15 ⑬ アルコールの代謝を助けるトマト

- 0.16 ⑭ もやしのアスパラギン酸が肝機能を向上する

- 0.17 ⑮ 血液をサラサラするニンニクの力を

- 0.18 ⑯ おつまみだけでは勿体無い枝豆

- 0.19 ⑰ 脂肪を絡め取って排出する海藻類

- 0.20 ⑱ スプラウト新芽の力で肝機能を改善していく

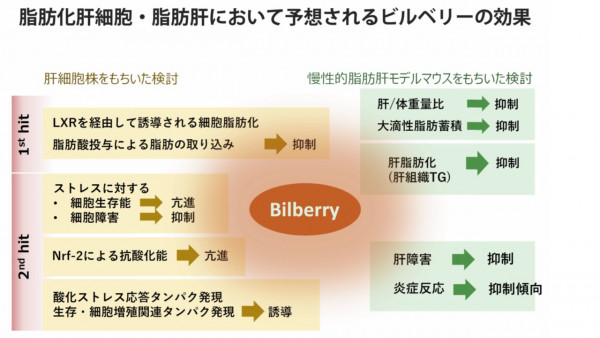

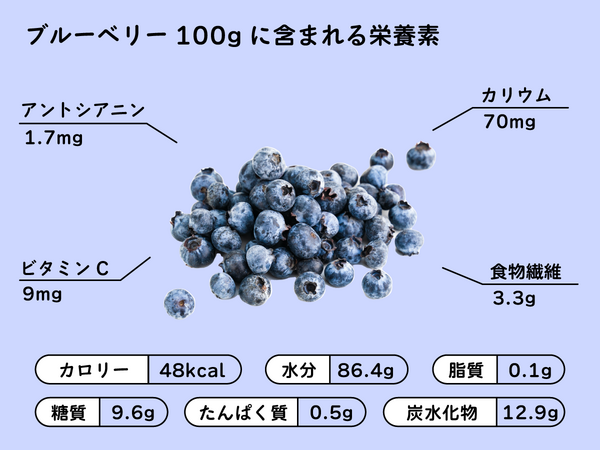

- 0.21 ⑲ ブルーベリーの効果が脂質の代謝にも

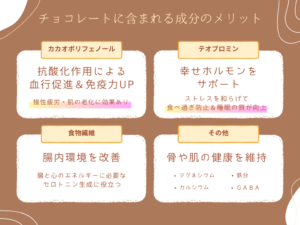

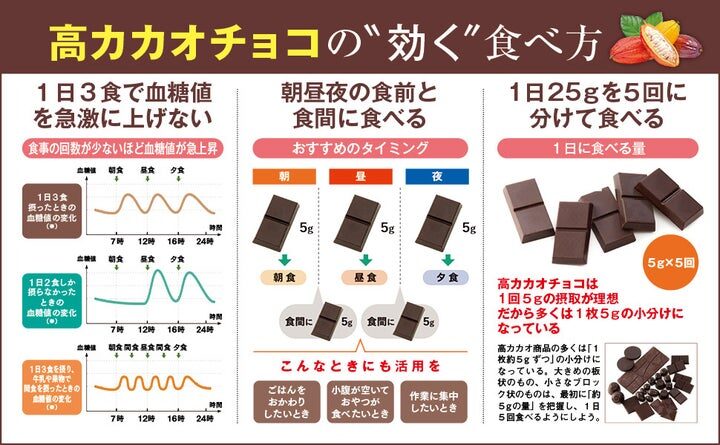

- 0.22 ⑳ おやつタイムに高カカオチョコで肝臓ケア

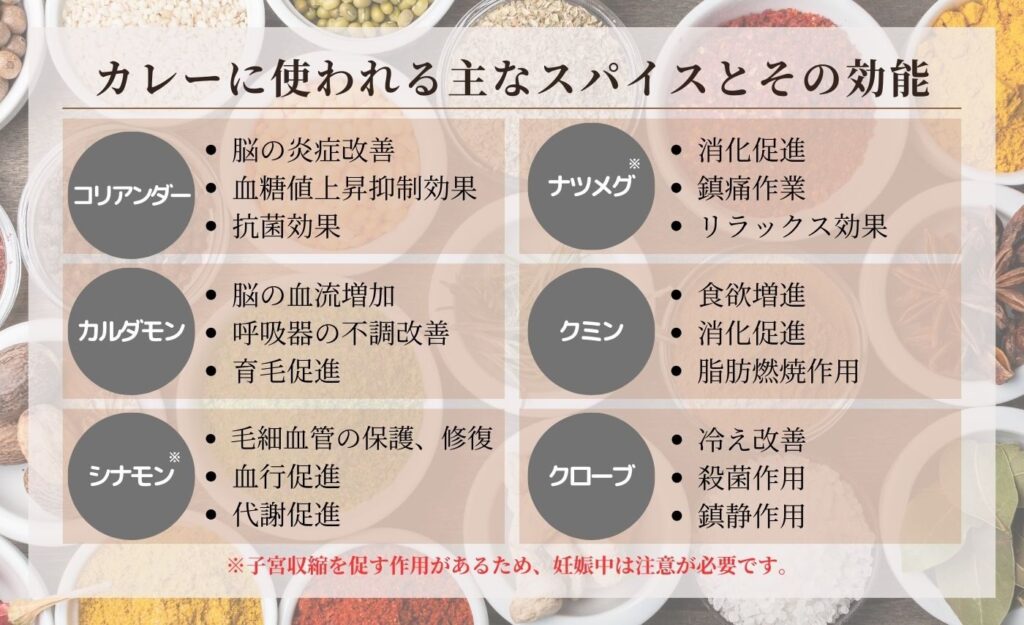

- 0.23 ㉑ スパイス料理のアクセントで肝機能改善

- 0.24 ㉒ ブラックコーヒで肝臓とメンタルケアを

- 0.25 ㉓ 抗酸化成分が豊富な緑茶パワー

- 1 まとめ:肝臓は食材で日々守っていく

食事に少しずつ変化し脂肪肝撃退食に

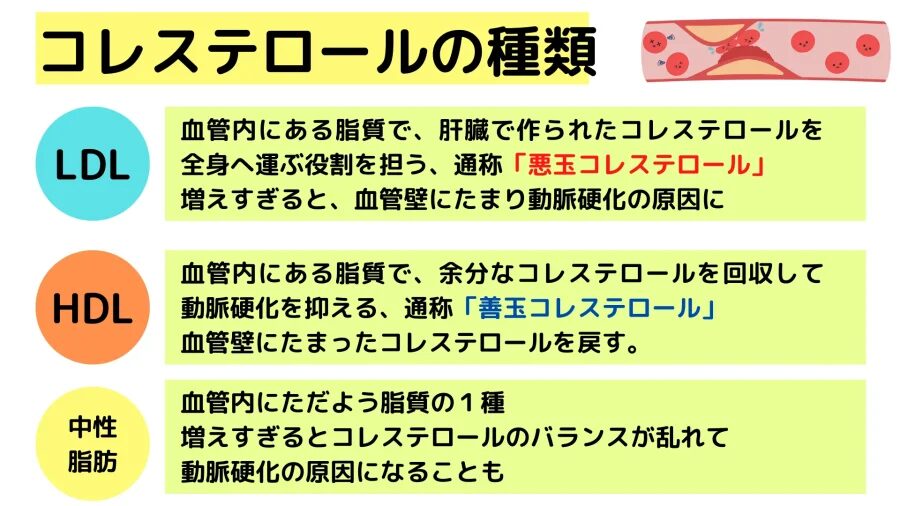

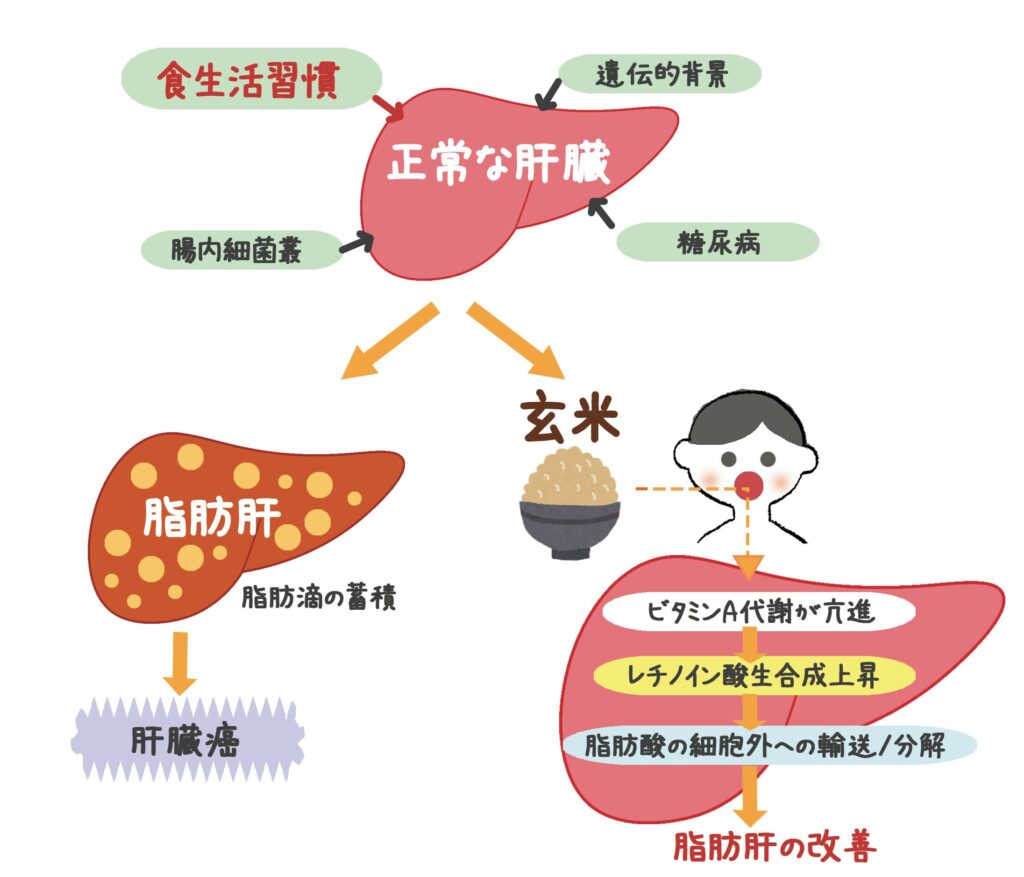

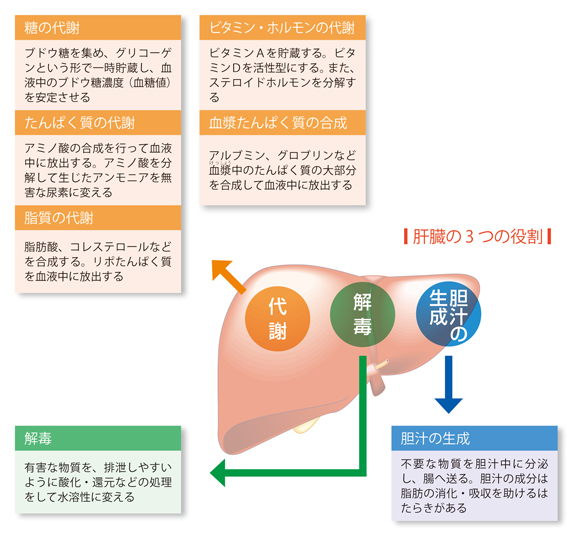

肝臓に脂肪が溜まると、血液中のLDLコレステロールが増加し、動脈硬化を引き起こし、脂肪肝は高血圧や高コレステロール状態の進行を加速します。

脂肪肝同様に、高血圧、高血糖、高コレステロール、2型糖尿病は、初期の段階では症状が自覚しにくく、気が付かないうちに、進行したり、合併症を招くのです。

病院での健康診断や人間ドックで再検査などを受けた場合は、残念がらずに不幸中の幸いと思いそこから食事を見直していき、対策を行っていきましょう。

① 主食を玄米に変えて脂肪肝予防に

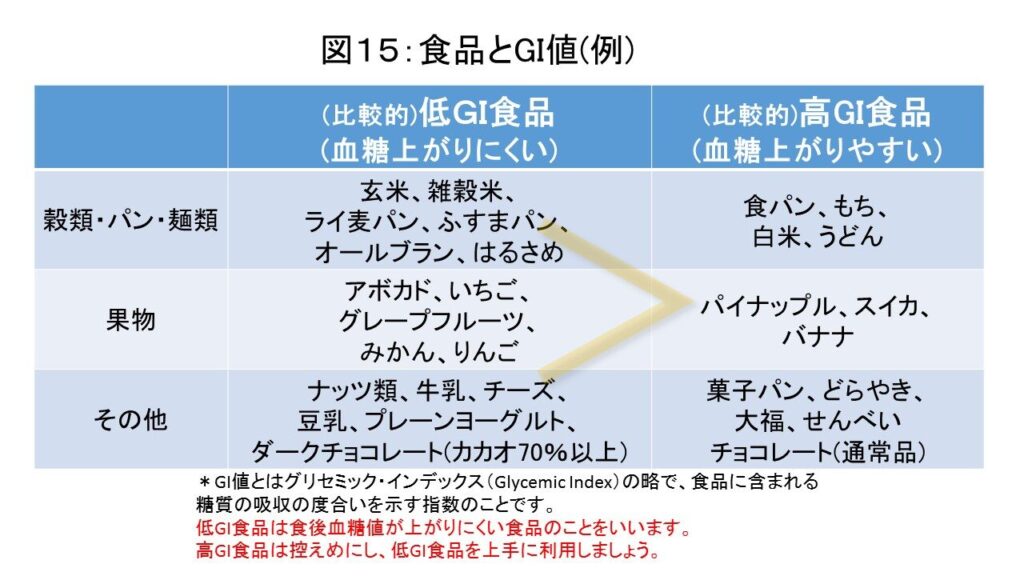

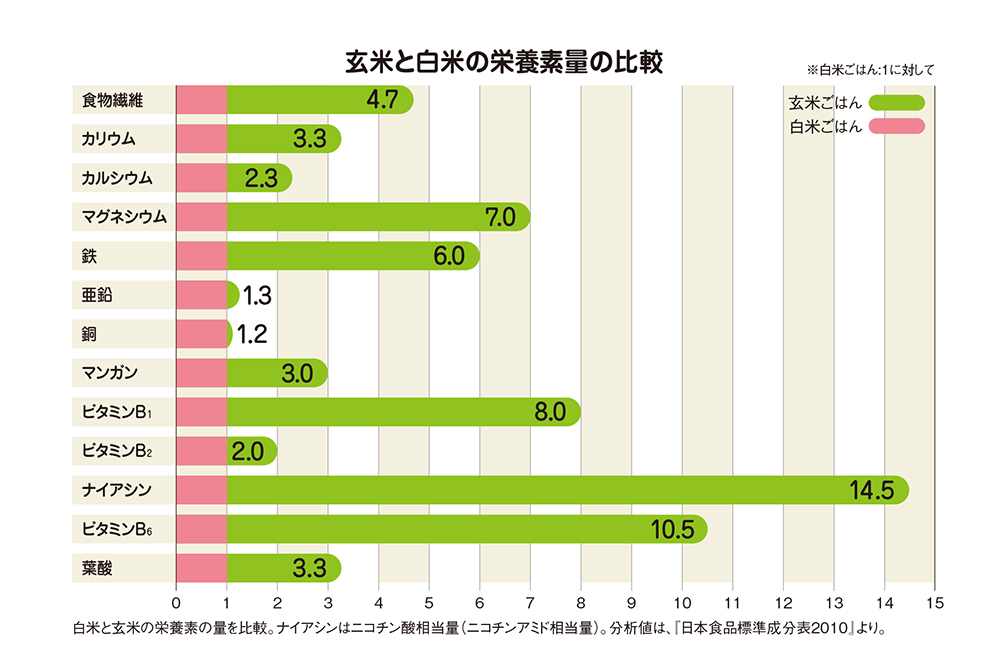

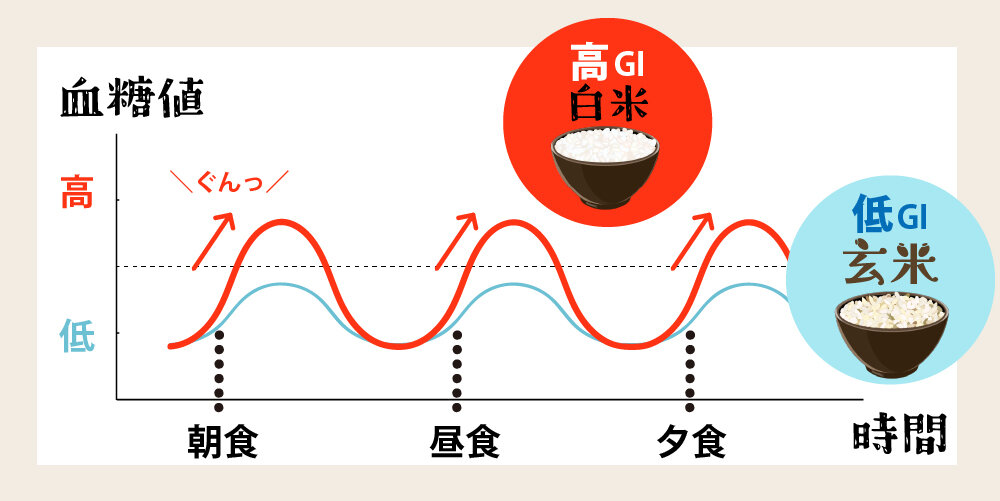

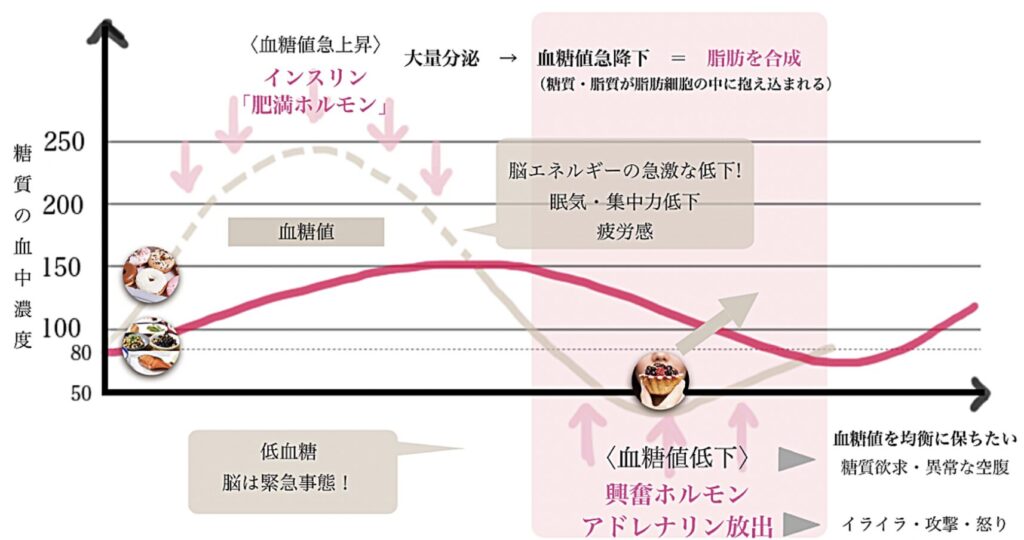

日本人に馴染み深い白米ですが、白米は食べやすく、美味しく玄米から栄養素を省いた物になり、エネルギーにはなりますが、血糖値の上昇が高い食材です。

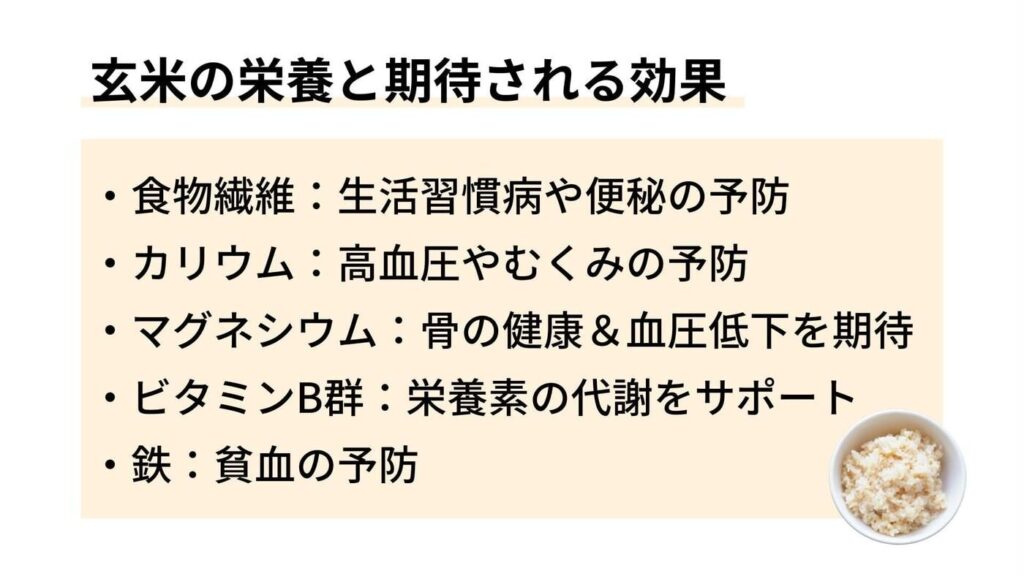

そこで主食を玄米に置き換えていき、普段は取り除かれる栄養素である、ビタミンB群、E、マグネシウム、亜鉛にカリウムなどを主食で取れるのです。

玄米は食物繊維も豊富なため、噛む回数も自然と増加し、脳の刺激、シニア便秘の改善にも効果発揮し食べ過ぎの防止にも効果的に

玄米を食べる事で、体脂肪を減らす働きを持つビタミンAの代謝が活発に、食事の欧米化や運動不足を原因とするNAFLDを改善することにも

白米よりも食べ過ぎを抑制する事ができ、ミネラルの効果で塩分の排出効果があり、高血圧、高血糖の予防にも期待する事ができるのです。

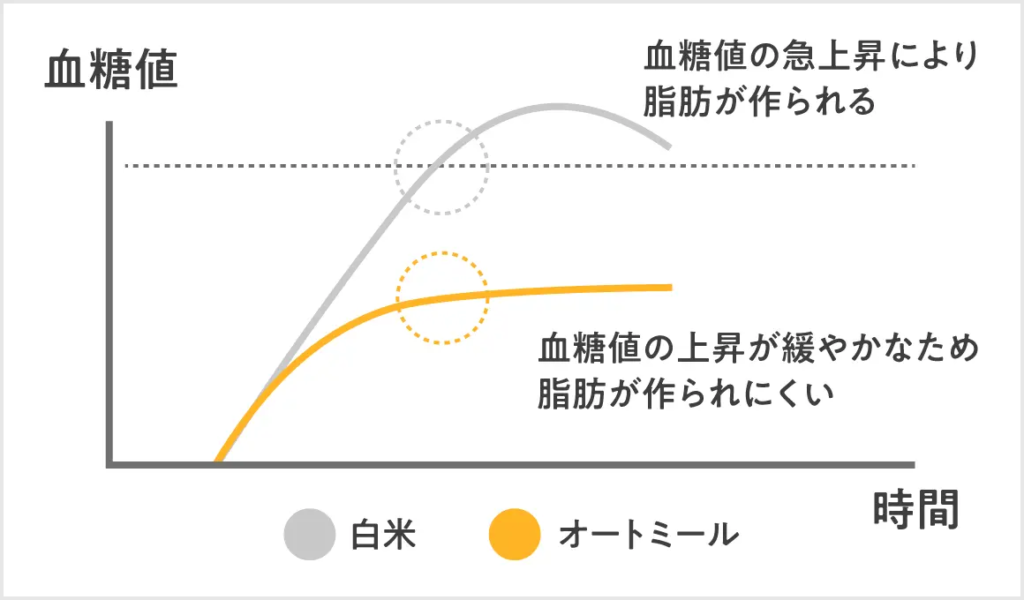

② 新しい朝食習慣のオートミール

オートミールは、オーツ麦(燕麦)を脱穀して乾燥、潰したり刻んだりした食品になり、欧州やアメリカ等では朝食の定番になっています。

低カロリーで高タンパクの食材になり、白米と比べ1食分の糖質量が3分の1と低く、血糖値も上げにくいのが特徴です。

オートミールを継続的に食べる事で、腸内環境を整えることに繋がり、メタボや肥満の解消にも効果的、そして様々な味のレパートリーがあり飽きがこないのも魅力です。

朝の主食をオートミールに置き換えて、プロテインを溶かした牛乳や豆乳を混ぜ合わせる事で、朝からタンパク質を摂る事ができるのです。

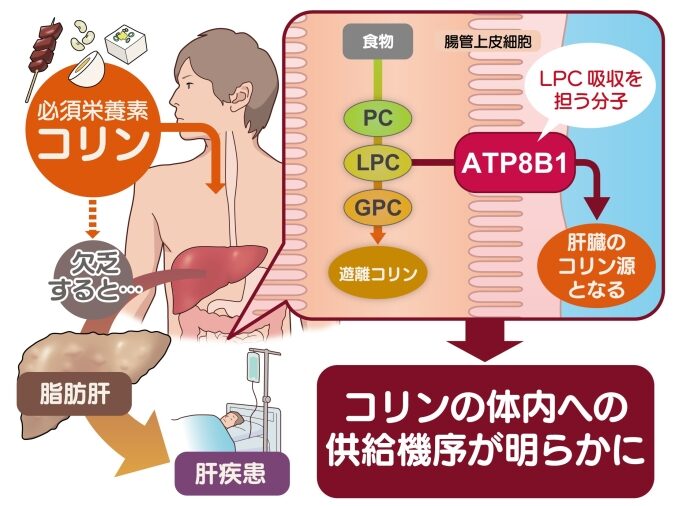

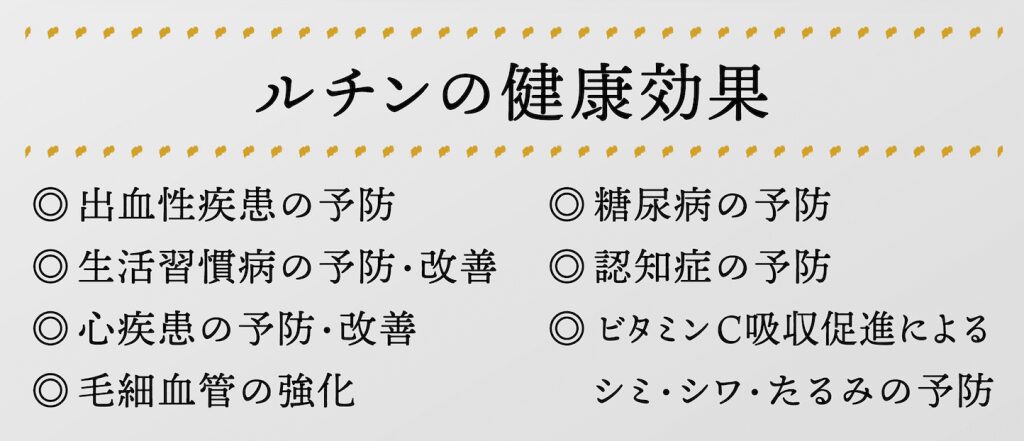

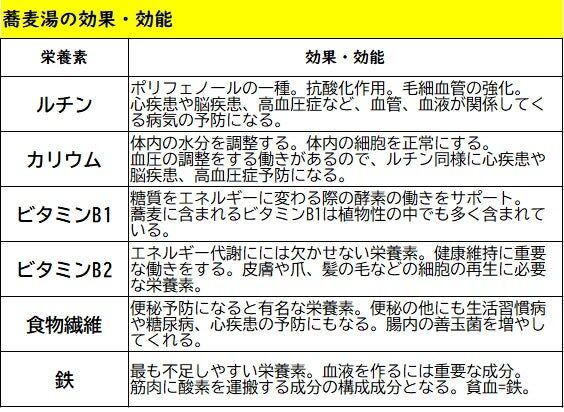

② そばでルチンとコリンを取り込む

豊富な食物繊維が腸内環境を整えて、そば特有の抗酸化成分のルチンがダメージを受けた血管を修復し、血糖値や血圧を低下、多くの重病対策に効果を発揮します。

そして、ビタミンBの一種であるコリンも豊富に含まれ、肝臓の働きをサポート、脂肪肝の予防にも力を発揮してくれるのです。

ルチンには、ビタミンCの作用を強化してくれる効果もあるので、そばを食べる時には、緑黄色野菜などと一緒に食べると、効率よく栄養素を補給が可能に

麺類を食べたい時には、そばを積極的に食べていく事で、肝臓のケアを行い、家でそばを作る時は、蕎麦湯も飲んでルチンの補給を

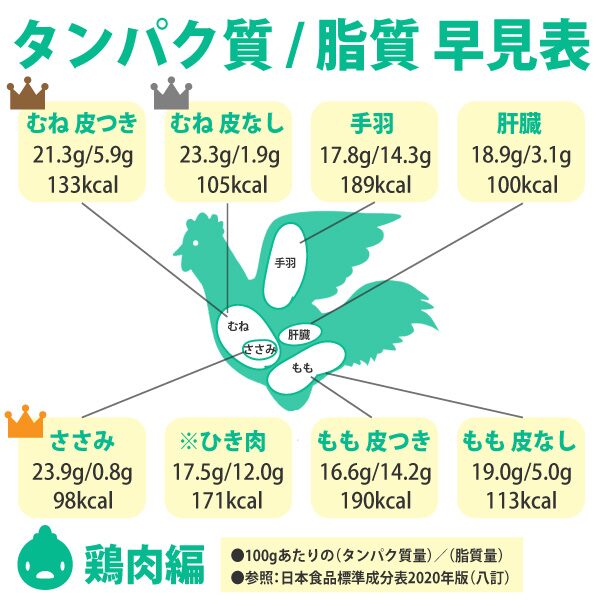

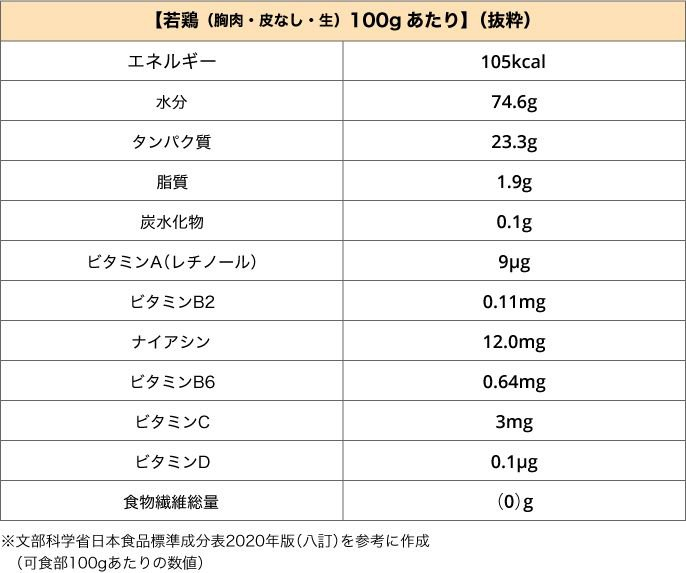

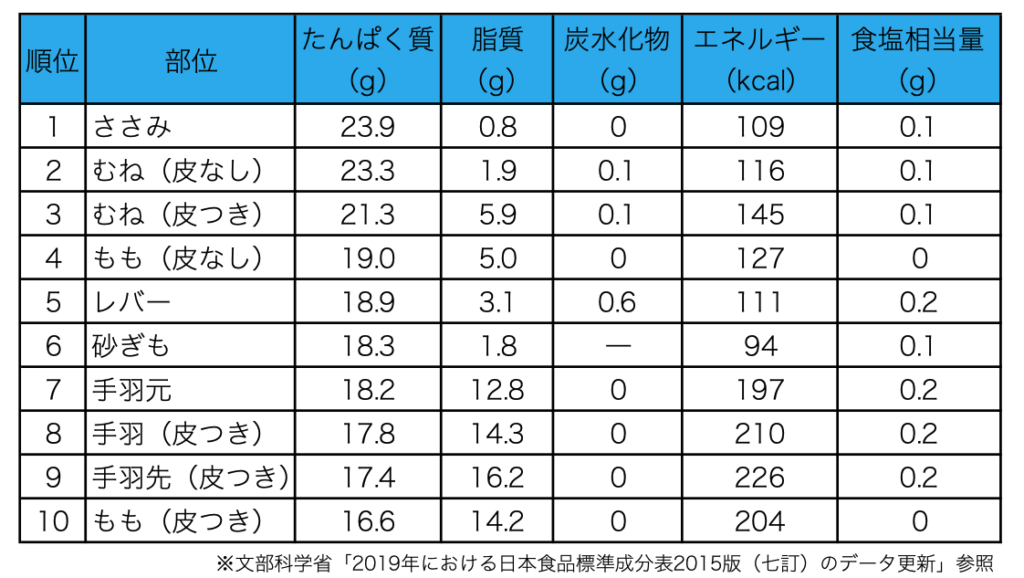

③ 高タンパク質で低糖質に低脂質の鶏肉

タンパク質を気軽に安価で摂ることが出来る鶏肉、牛肉や豚肉に比べると脂質が少なく、糖質はゼロに近い食材

更に、体の抵抗力を高めるビタミンAや代謝を手助けするビタミンB群、骨を丈夫にするビタミンKに血栓対策に役立つセレンなど多くのビタミン、ミネラル補給にも

タンパク質の体内合成に欠かせない亜鉛も多いので、消化吸収力の落ちているシニア層にも優しく栄養を取れる食材になるのです。

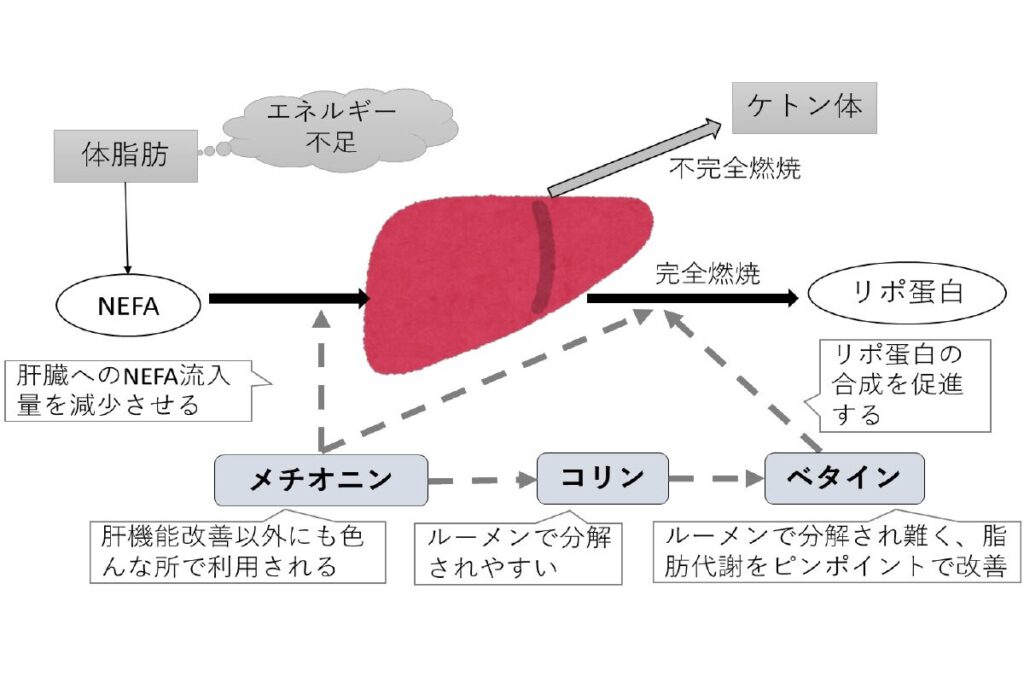

鶏胸肉タンパクが血中ALT濃度を下げる効果が確認されており、鳥ささみには肝機能を強化してくれるメチオニンが豊富に含まれるのです。

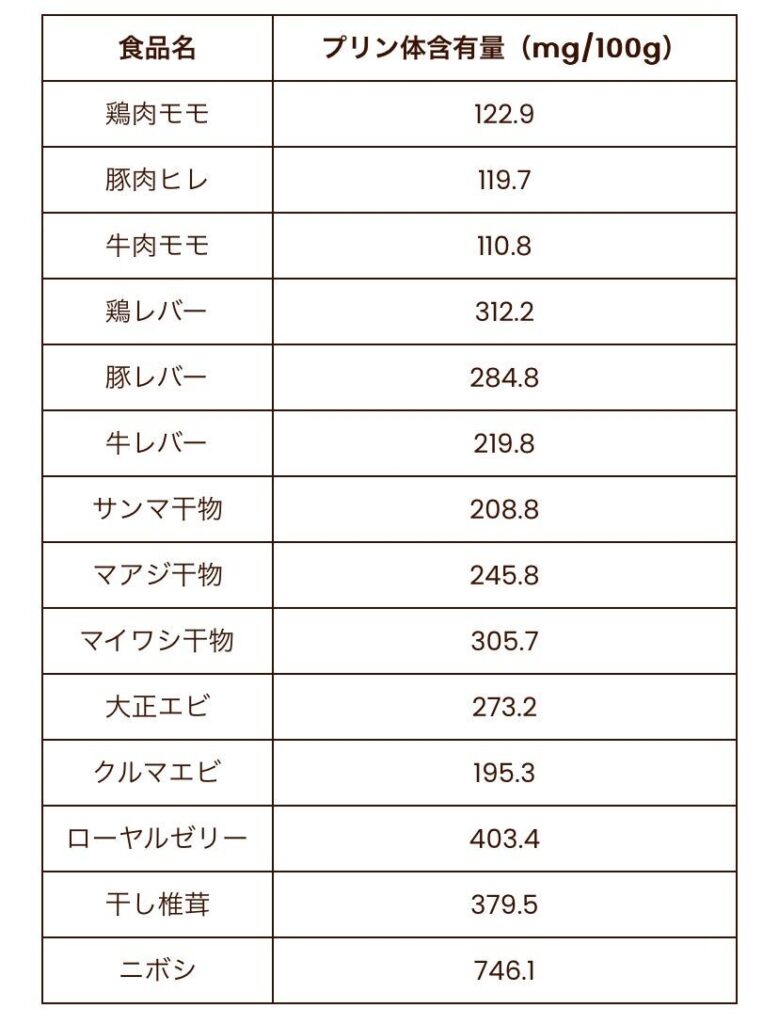

しかし、鶏肉ばかり食べればいいわけで無く、鶏肉はプリン体がやや高めなので、食べ過ぎると高尿酸血症や痛風のリスクが増加するので注意をしましょう

④ コリンの力で脂肪肝予防できる卵

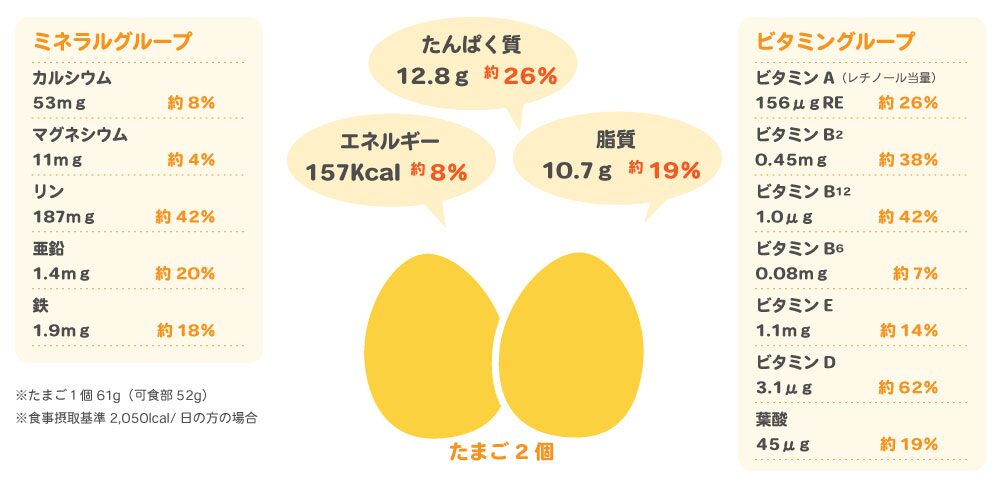

卵は、ビタミンCと食物繊維以外の栄養成分を全て含んでいる「完全栄養食品」になり、鶏肉と同じく良質で気軽に取れるタンパク源になります。

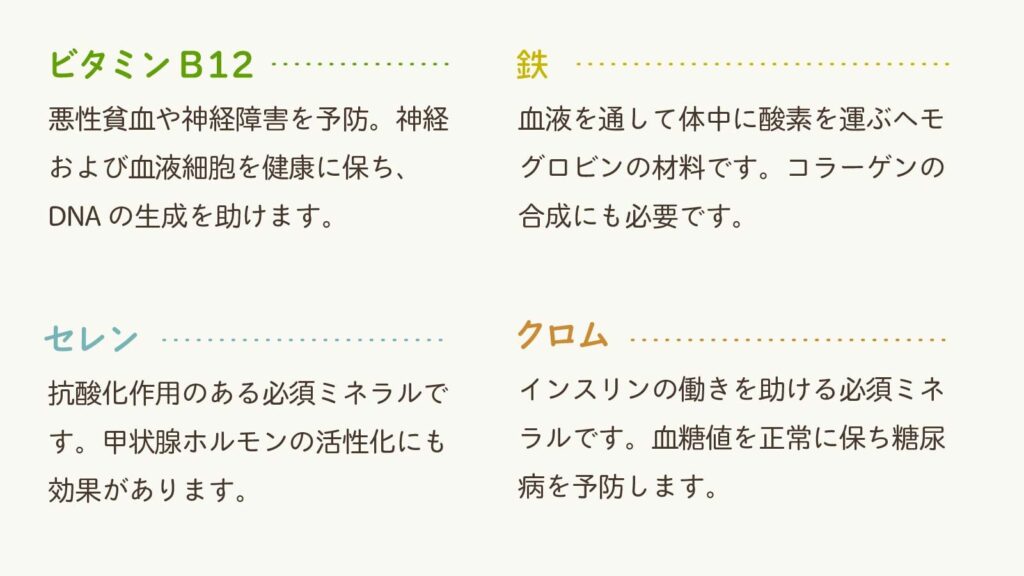

卵には、普段不足しがちなビタミンDやB群を豊富に含み、ミネラルは代謝を調整するヨウ素や抗酸化作用のあるセレンも含まれ、低糖質食材に

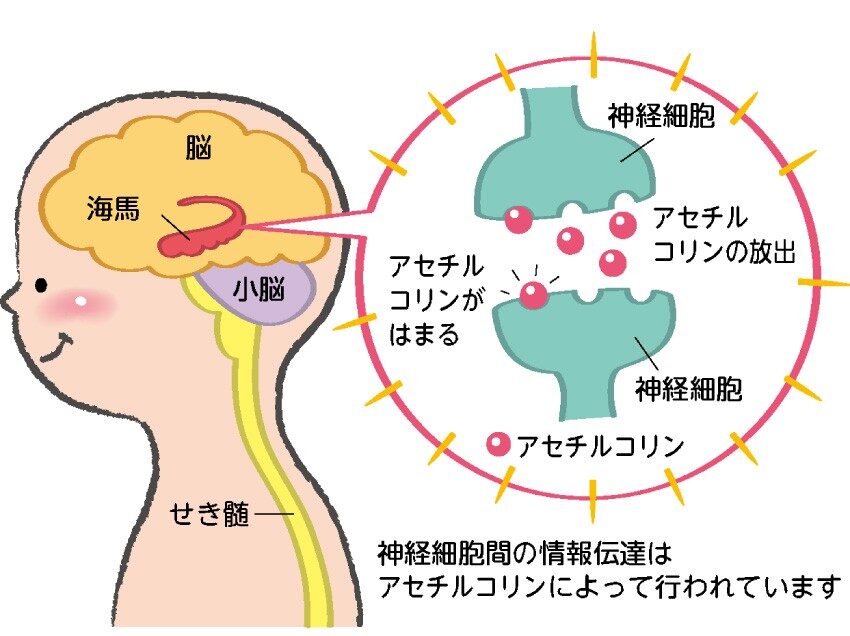

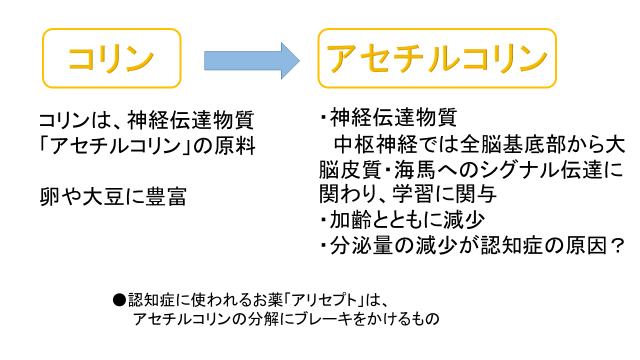

更に卵に特徴的な栄養素であるコリンは卵黄に含まれ、コリンは脳で記憶や学習に関わる神経伝達物質として働く事から、近年は認知症予防効果にも期待がされています。

コリンは、体脂肪の分解を促して肝機能を高め、動脈硬化や脂肪肝の予防や改善にも役に立ってくれるので、1日1個の習慣から始めていきましょう。

⑤ 赤い色素特徴的な鮭

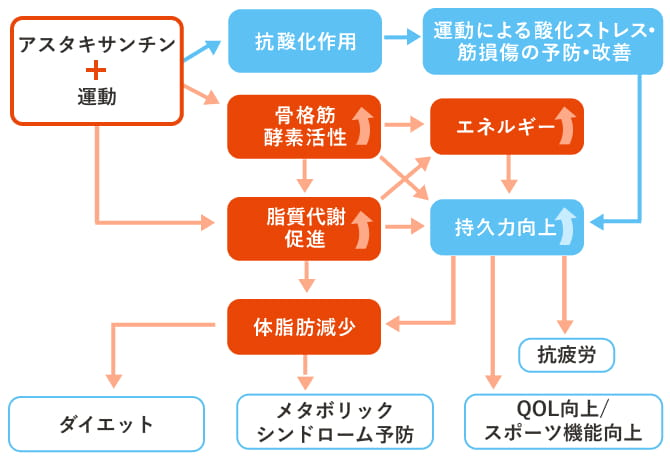

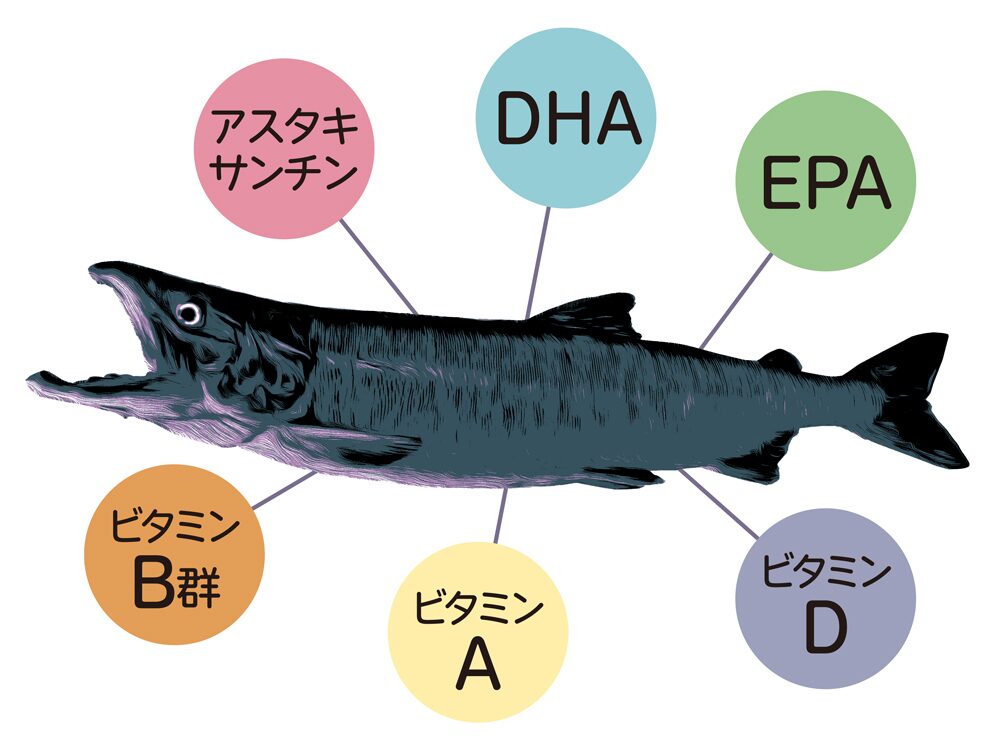

鮭に多く含まれるアスタキサンチン、カロテノイド系色素と呼ばれる天然色素の一種になり、ビタミンEよりも数百倍以上の抗酸化作用を持っています。

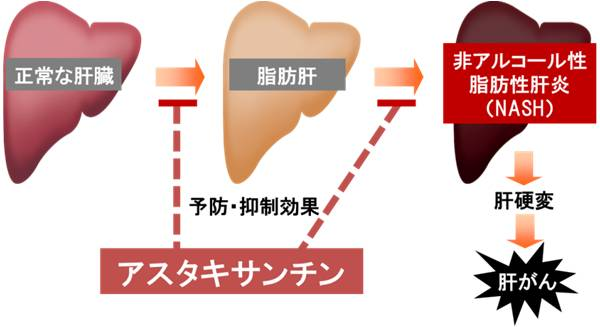

近年の研究では、アスタキサンチンにNASHの予防・抑制効果がある事がわかっており、動脈硬化や免疫機能を高めてくれる働きももたらしてくれるのです。

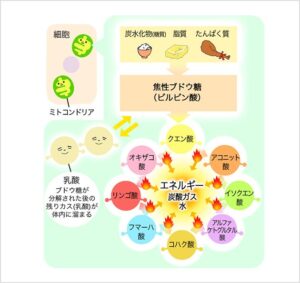

また、酵素からエネルギー代謝を行う細胞内のミトコンドリアに働きかけて、その代謝の副産物として生み出されてしまう活性酸素に対抗し、代謝を助けてくれます。

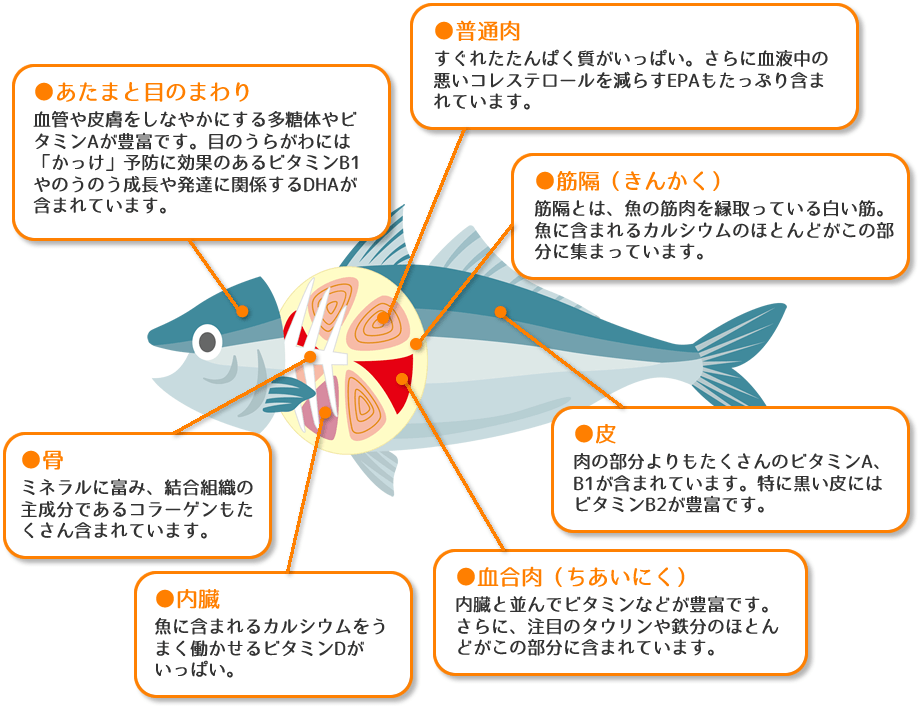

この他にも鮭には、プロテオグリカンという成分が更年期障害に伴う脂質異常症を予防、DHAやEPAと良質な脂質も含み血流の改善にも最適な食材です。

⑥ さばの良質な脂質で脂肪肝を改善

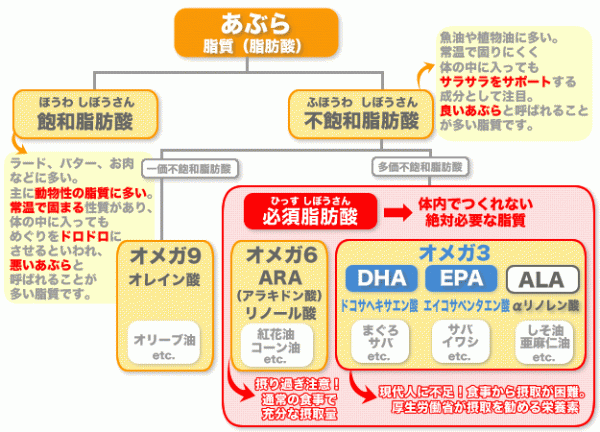

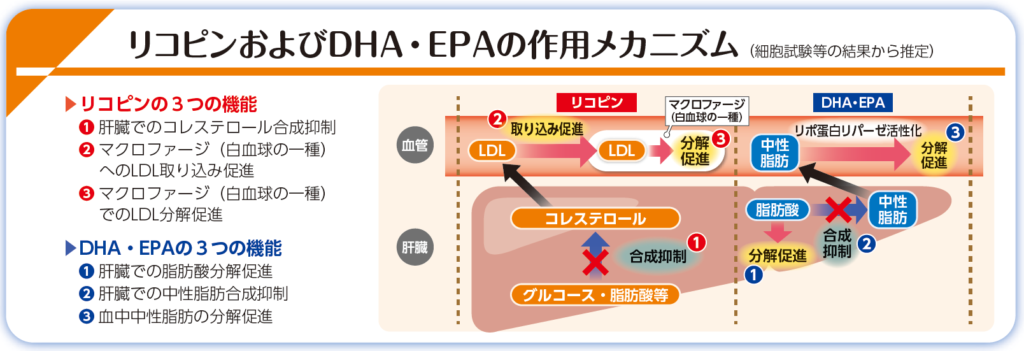

血液をサラサラにしてくれる健康的な脂質の代表であるDHAとEPA、肉類の脂質は常温では固まりますが、魚油などの不飽和脂肪酸は常温でも固まりません

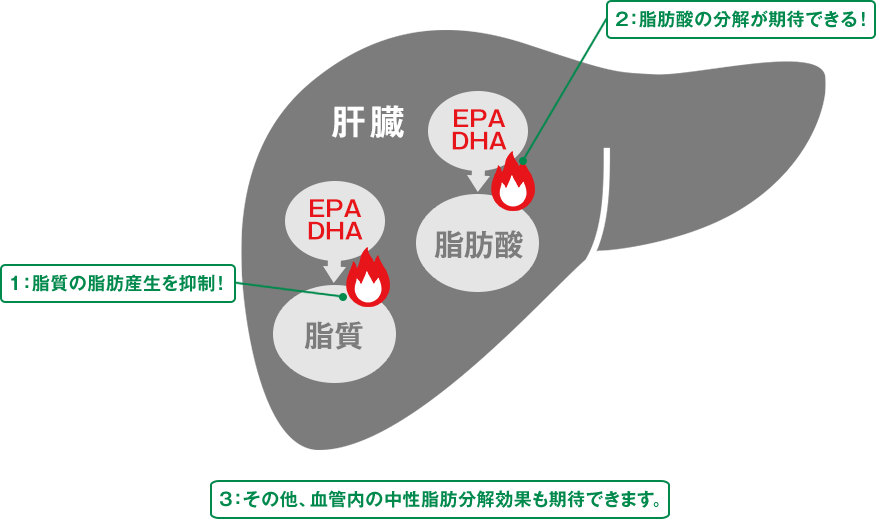

これらの脂質は、血小板を固まりにくくしてくれる他に、肝臓の中で脂質ができる事を抑制し、NAFLDに対する脂肪肝改善効果が認められています。

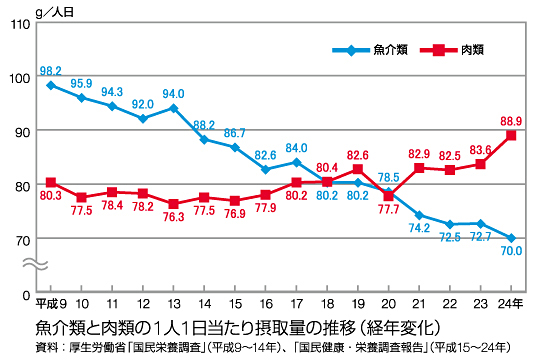

近年日本人の食が変わり、魚の摂取量が減少、お肉の脂肪を多く摂るようになったために、高脂血症や糖尿病、生活習慣病などが増加傾向に

魚にもお肉同様に豊富なタンパク質を含んでおり、良質な脂質に加え、カルシウムや鉄分などシニア層に重要なビタミンとミネラルが豊富なのでしっかりと食べていきましょう。

魚の中でもサバをはじめとする青魚には、缶詰などの種類が多く、長期のストックが可能になっており、調理に困ったときの救世主にも便利になります。

⑦ 胆汁の分泌を助けるイカとたこ

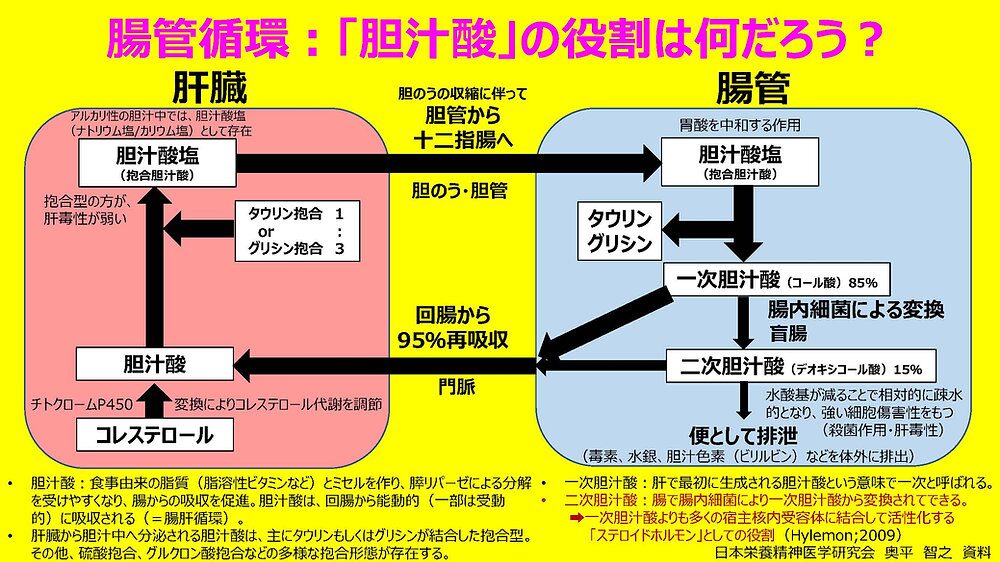

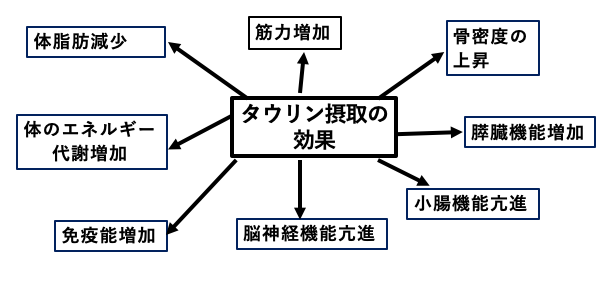

イカ、タコ、貝類に含まれているタウリン、栄養ドリンクのフレーズでもお馴染みの成分ですが、このタウリンが肝臓をサポートしてくれます。

タウリンは、人の体内の筋肉や臓器、目の網膜、脳など、あらゆる部位に存在し、体重の約0.1%を占めており、体内で合成は出来るのですが、必要量を賄う事ができません。

タウリンは、生命の維持にに必須の成分と考えられますが、肝機能を高めてくれる効果ももち、肝臓には物質の代謝やアルコールの解毒を行う胆汁を分泌します。

暴飲暴食、過食が継続すると、肝臓に負担がかかりますが、タウリンは胆汁分泌を促進し、肝臓の負担を減らし、疲労を回復してくれるのです。

更に、胆汁の分泌が促進されるとコレステロール値を下げるため、動脈硬化の予防や高血圧の抑制のも力を発揮してくれます。

⑧ あらゆる代謝にアサリのクロムを

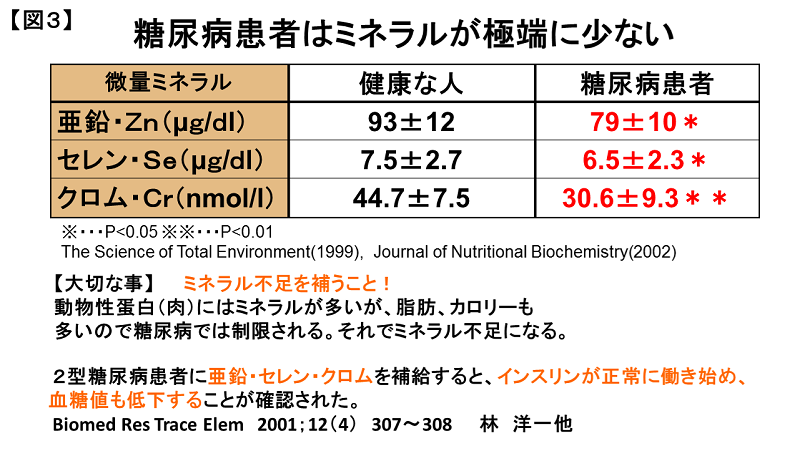

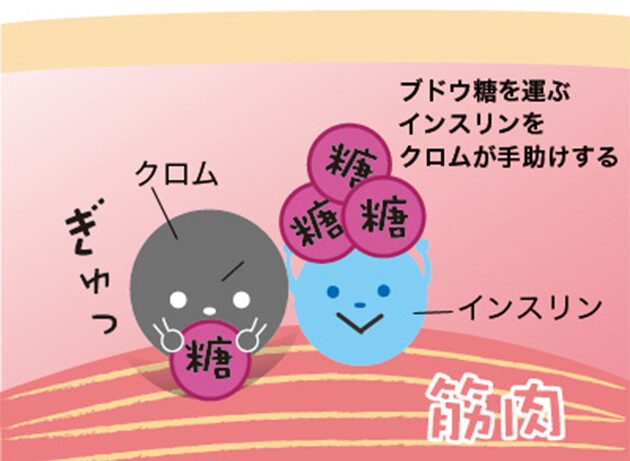

牡蠣、あさり、ホタテなどの貝類にはクロムが豊富に含まれ、クロムは人の体の中に約2mgほど存在し、微量になるのですが、重要な働きをしてくれます。

クロムは、摂取すると小腸から吸収されていき、あらゆる代謝活動に関与、糖代謝についてはインスリンの働きを助ける因子になり、血糖値の抑制してくれます。

また、脂質の代謝に関しても、中性脂肪やコレステロールの数値を正常に保ち、動脈硬化や高血糖を予防してくれる働きもあります。

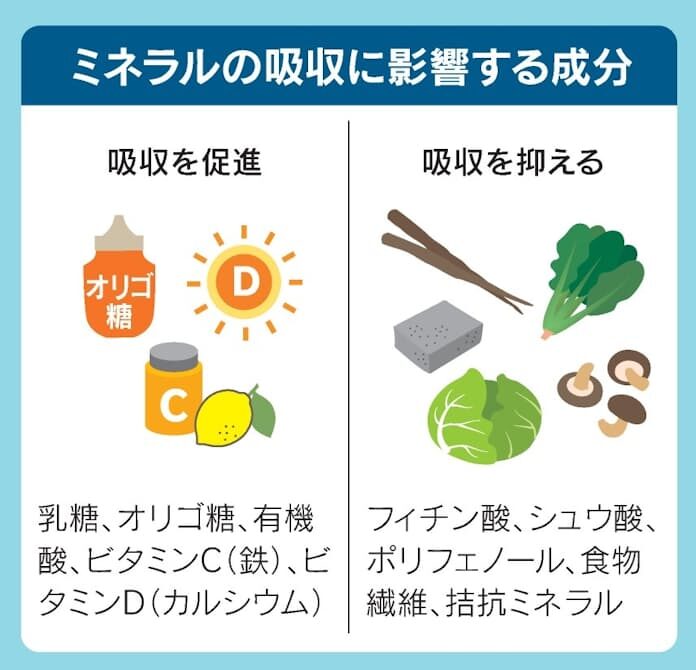

クロムはビタミンCと一緒に摂る事で吸収率が上がりますが、フィチン酸やシュウ酸を含む食材を一緒に摂ると吸収率がダウンするので注意を

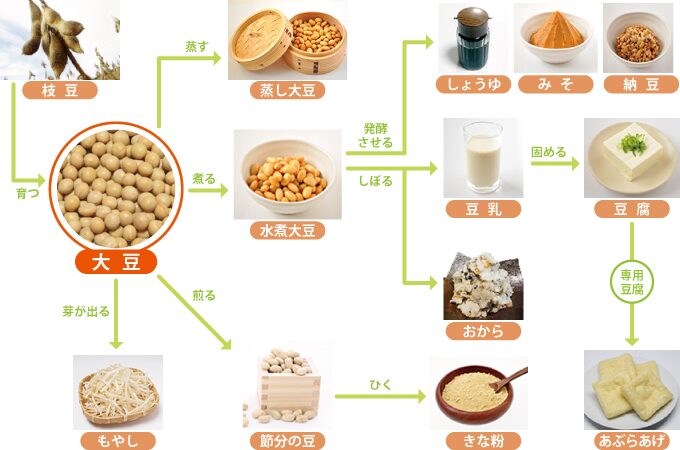

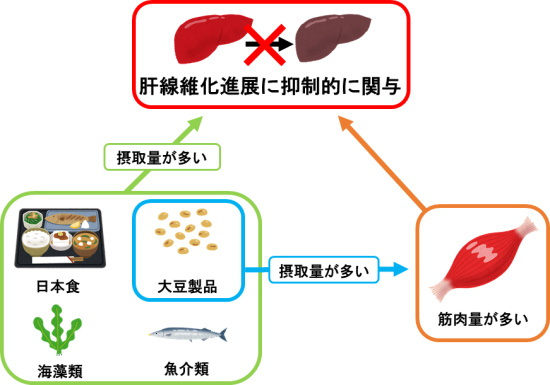

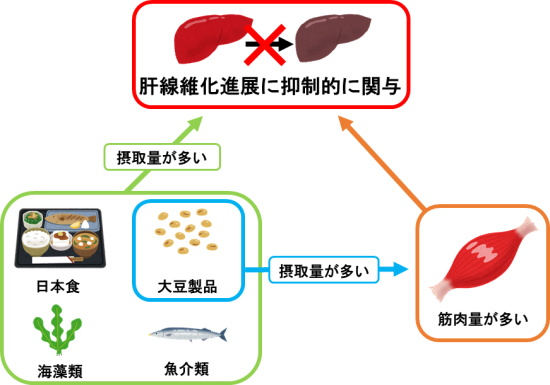

⑨ 大豆製品で肝臓の脂肪を燃やす

醤油に味噌、納豆の原料でもあり、日本の食卓を長く支えてきた大豆、大豆には植物性タンパク質が豊富、大豆タンパク質には脂肪分解を促すホルモン因子を増加します。

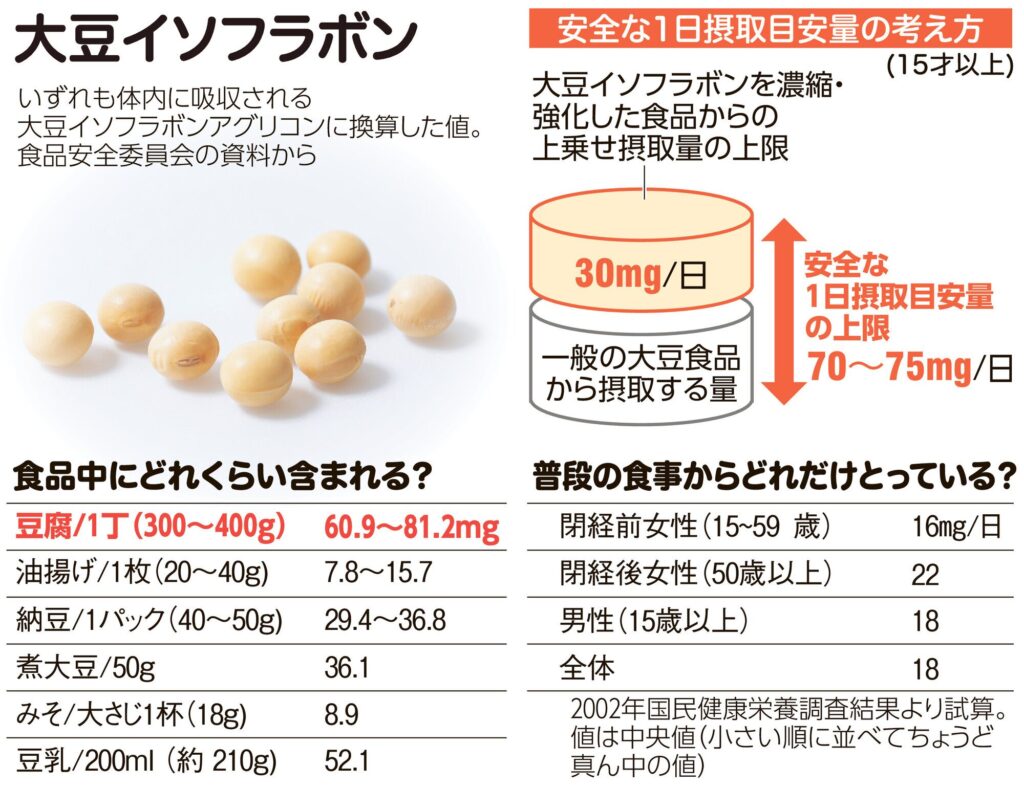

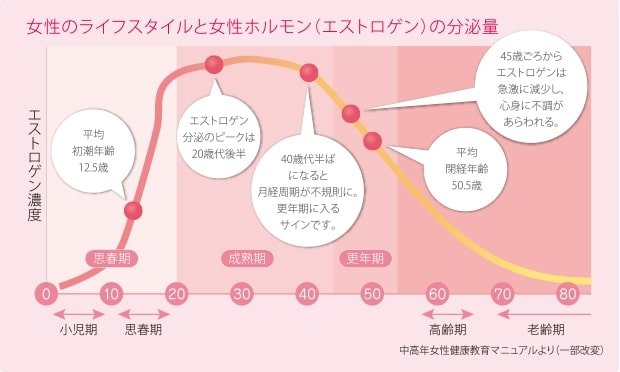

大豆に含まれるポリフェノールの大豆イソフラボンは、女性ホルモンであるエストロゲンと似た働きをすることで知られています。

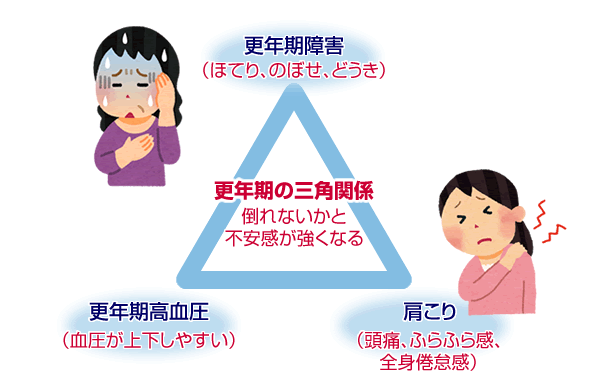

エストロゲンには、血管の動脈硬化を防ぎ、悪玉コレステロールの排出をサポートする働きもあるために、エストロゲンが減少する更年期以降の女性は血圧が高くなりがちに

大豆イソフラボンの摂取は、エストロゲンが不足することで上がりやすい血圧を抑制する効果ももたらしてくれるのです。

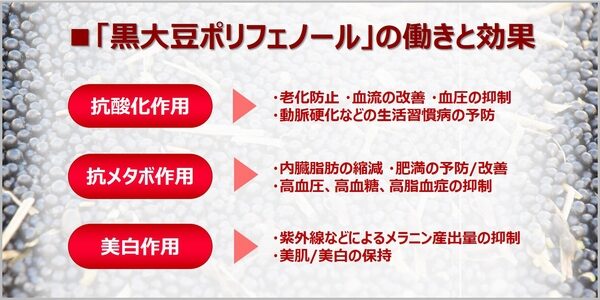

黒大豆に含まれる黒大豆ポリフェノールには、長期的なアルコール摂取や肥満などで低下した肝機能を改善させる効果があると研究結果も出ています。

⑩ かぼちゃの種を食べて肝細胞をフレッシュに

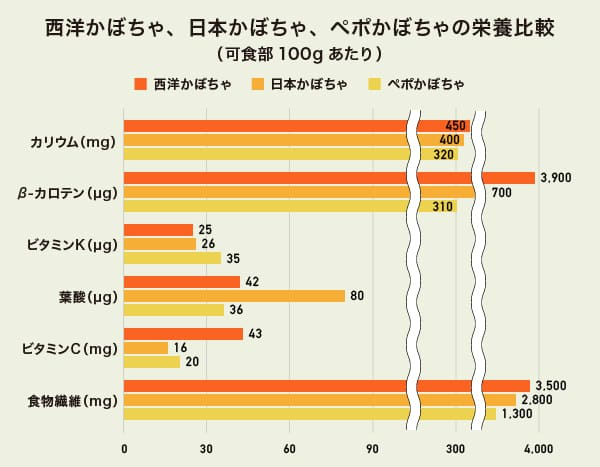

かぼちゃは、炭水化物が多いので避けてしまっている方もおられますが、かぼちゃには、ビタミンACEをはじめ、代謝を促すビタミンB群やミネラルのモリブデンなどが豊富

かぼちゃに含まれる栄養素は、体内の酸化を防ぎ、免疫力を高めてくれ、腸内環境も整え生活習慣やストレスでダメージを受けた肝臓の老化も抑制してくれるのです。

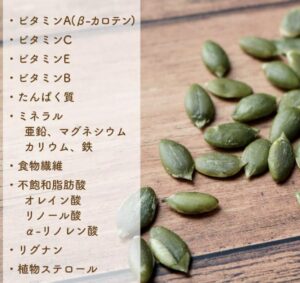

かぼちゃは果肉だけではなく、捨ててしまいがちな種にもたくさんの栄養成分が含まれ、オメガ3脂肪酸の1つであるα-リノレン酸を含み肝臓をリフレッシュします。

かぼちゃの種は、殻を剥いて緑色の中身を食べることが出来るので、軽く炒ってそのまま食べたり、サラダに使ったりして取り込んでいきましょう。

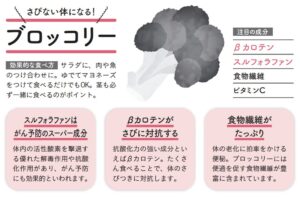

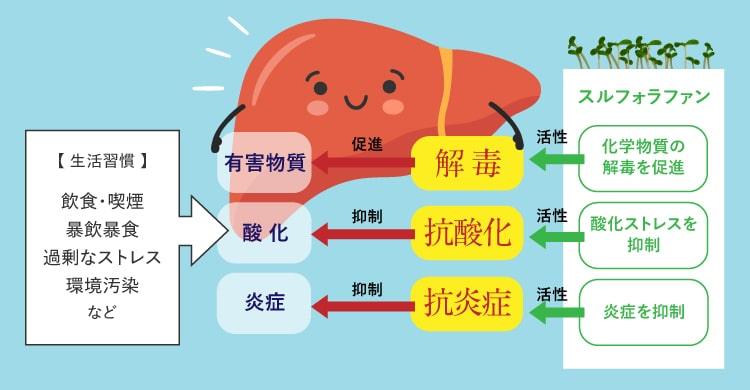

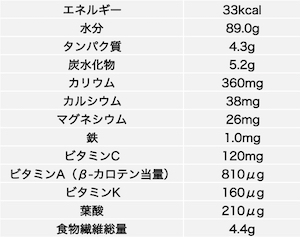

⑪ 健康野菜の王様ブロッコリーを

ブロッコリーは、多くの栄養素を含む健康野菜の王様、ブロッコリーの健康成分で注目されるのが、抗酸化作用が高いファイトケミカル

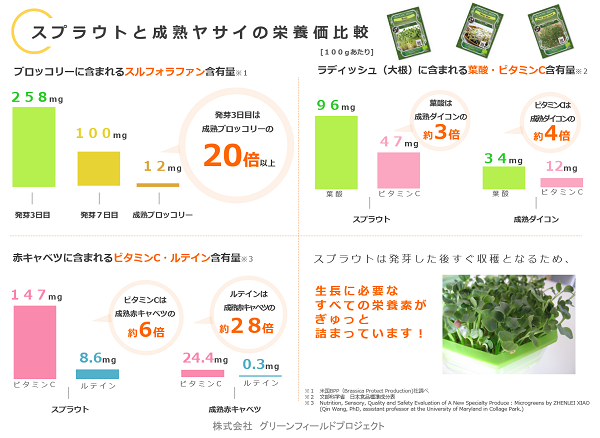

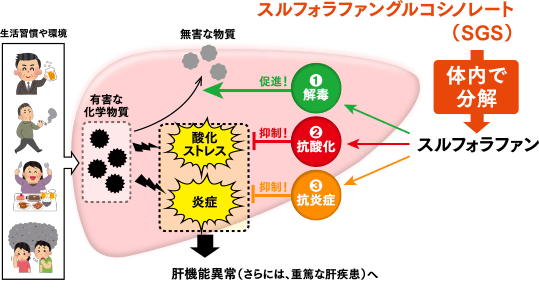

ブロッコリーには約80種類のファイトケミカルが含まれ、その中でもスルフォラファンは非常に強い抗酸化力を持ち合わせています。

このスルフォラファンが動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病を予防してくれる他に、肝機能を向上させ、がん細胞を抑制するといった働きを持っています。

ブロッコリーの力はこれだけではなく、むくみの改善や塩分を排出し血圧を下げるカリウム、血圧をコントロールして肥満を予防するマグネシウム

肝臓を活性酸素から守ってくれるβカロテンやビタミンC、ビタミンE、動脈硬化を予防する葉酸、体の基礎である植物性タンパク質も豊富

夜の主食をブロッコリーに置き換えることで、糖質量を大きく下げることができ、血糖値の急上昇を抑制することが出来るのです。

⑫ βカロテンが豊富な赤ピーマン

普段よく目にする緑ピーマンと赤ピーマンは同じ物になり、赤ピーマンは緑ピーマンが完熟した物になります。

どちらもβカロテンやビタミンCを多く含んでいますが、赤ピーマンの方が栄養価が圧倒的に高く、βカロテンは緑ピーマンの3倍、ビタミンCは2倍にも

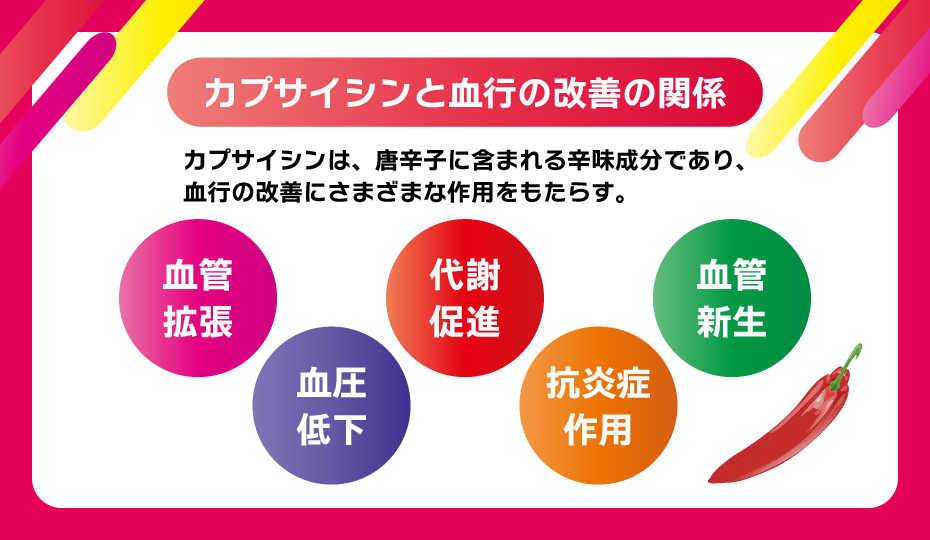

そして、赤ピーマンにはβカロテンだけではなく、カプサイシンという色素成分もあり、こちらも強力な抗酸化作用を発揮し、動脈硬化を抑制し膵臓もリフレッシュします。

糖質過多の生活が続いていると思う方は、赤ピーマンを食べて膵臓をケアしていき、インスリンの分泌をサポートし、肝臓に溜まる脂肪を抑制していきましょう。

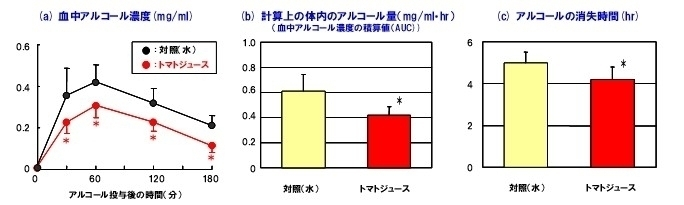

⑬ アルコールの代謝を助けるトマト

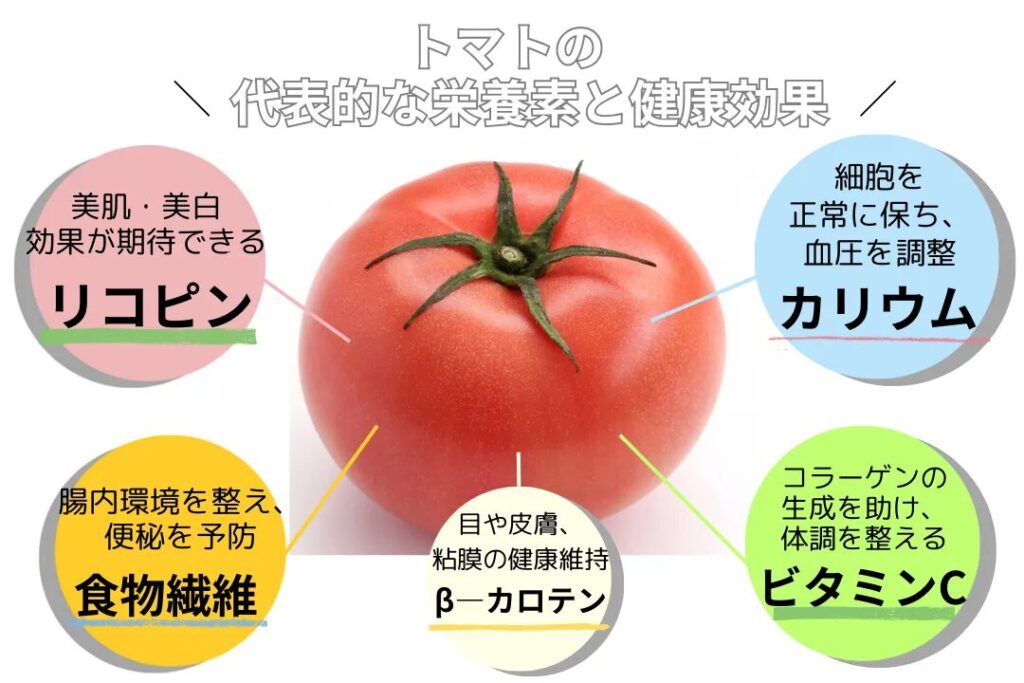

低カロリーで栄養豊富なトマトは様々な健康効果をも持ち、その一つにアルコール代謝をスムーズにしてくれる働きがあります。

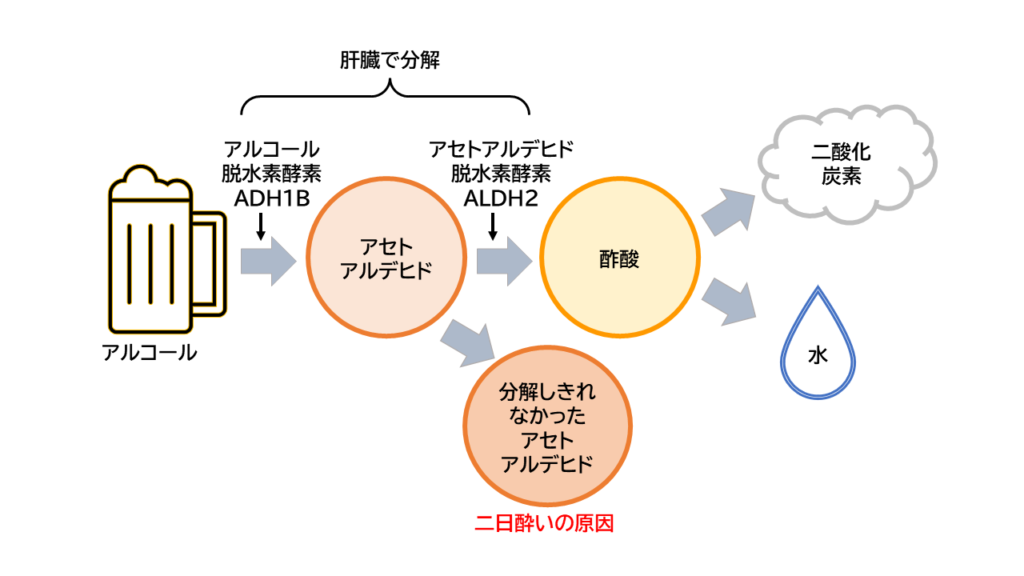

アルコールは体内に入るとアセトアルデヒドに変化し、これが、頭痛や吐き気を引き起こすのですが、トマトのリコピンが作用し、二日酔いを軽くしてくれます。

そしてトマトは肝がんを予防する働きもあり、体内の活性酸素は過剰になると細胞を傷つけ、癌などの病気を引き起こしますが、リコピンがこの活性酸素を取り除いてくれるのです。

この他にもトマトには、高血圧の予防や美肌、疲労回復などの効果もあるので、毎日の習慣にしていく事で、将来の重病予防につながっていきます。

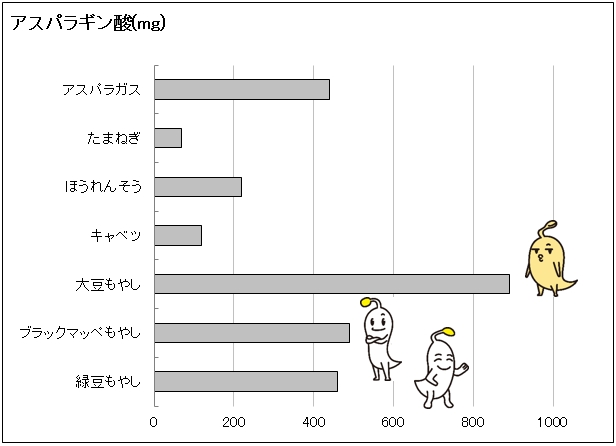

⑭ もやしのアスパラギン酸が肝機能を向上する

豆を発酵させたもやしは、昔から日本人に親しまれてきたスプラウト(発芽野菜)使う豆によって変わりますが、馴染みが深いのが緑豆もやし

値段がお得だから栄養がないと思われがちなもやしですが、その反対で、お得に栄養を豊富に取れる万能な野菜に

豆を発芽させたものなので、豆とほぼ同じ栄養素を含み、発芽によって、ビタミンCやアスパラギン酸など、豆の状態より栄養が増加する物もあるのです。

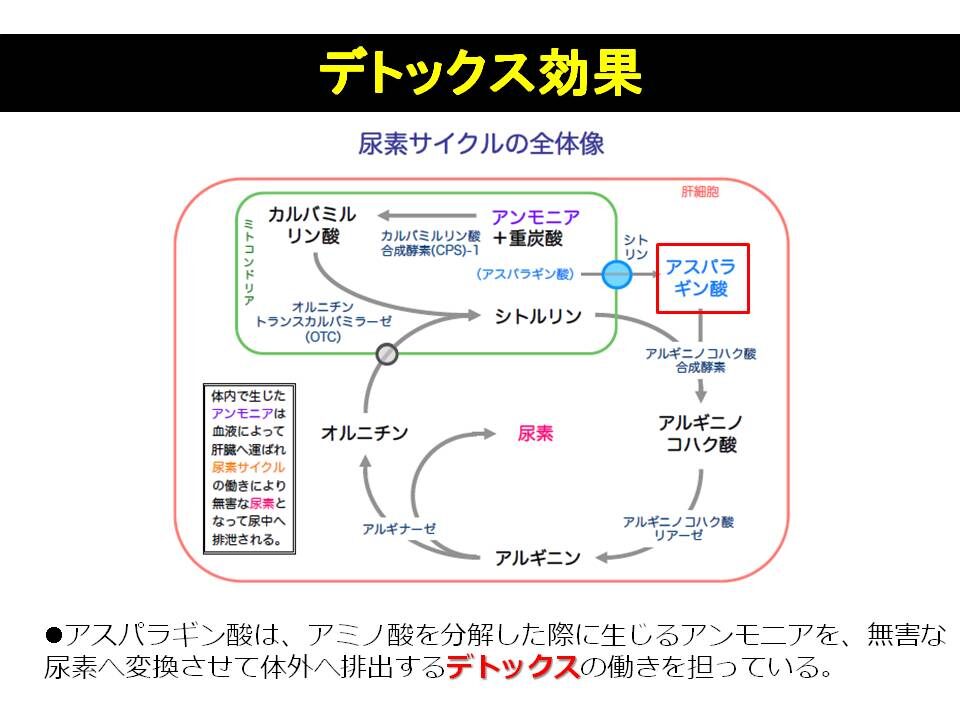

アスパラギン酸は、エネルギー代謝を高めてアンモニアを排出する働きがあり、疲労回復や肝機能向上効果も期待ができる栄養素でもあるのです。

もやしは、糖質の量も少なく食物繊維が多く、脂肪肝で体重を減らし、血糖値の抑制にも効果を発揮、主食の代わりに食べて、食べ過ぎの防止にも

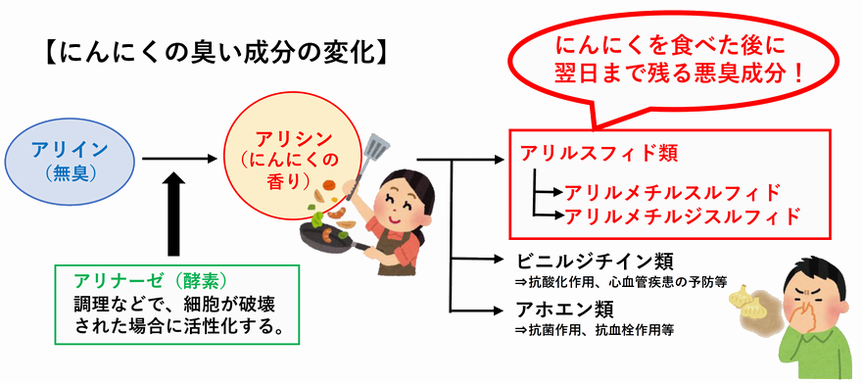

⑮ 血液をサラサラするニンニクの力を

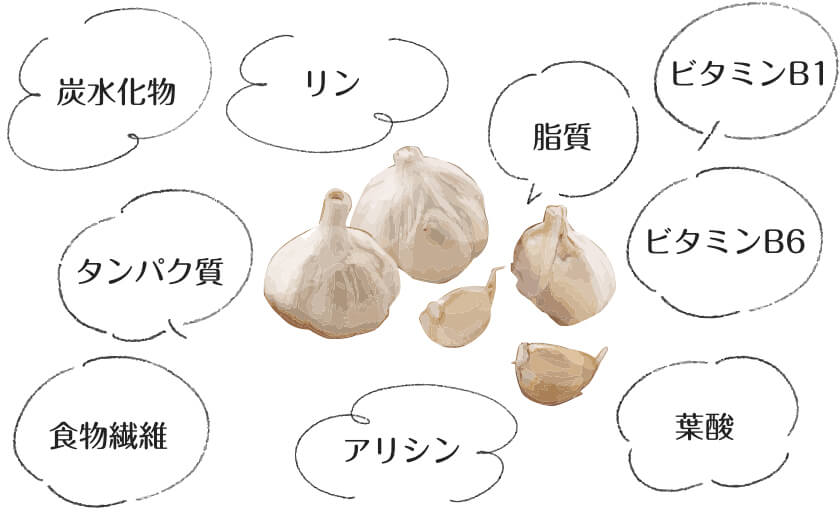

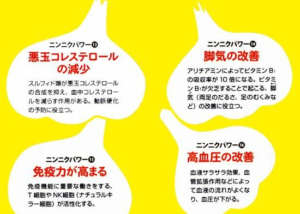

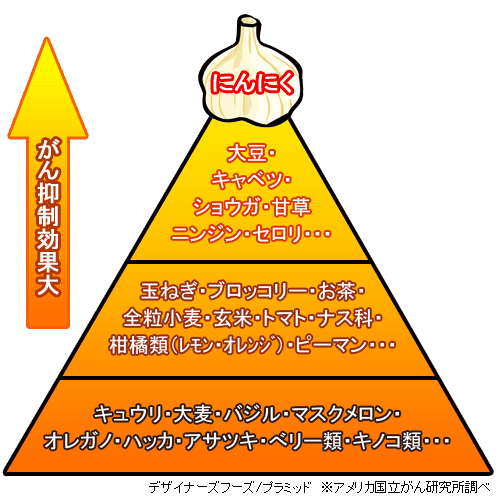

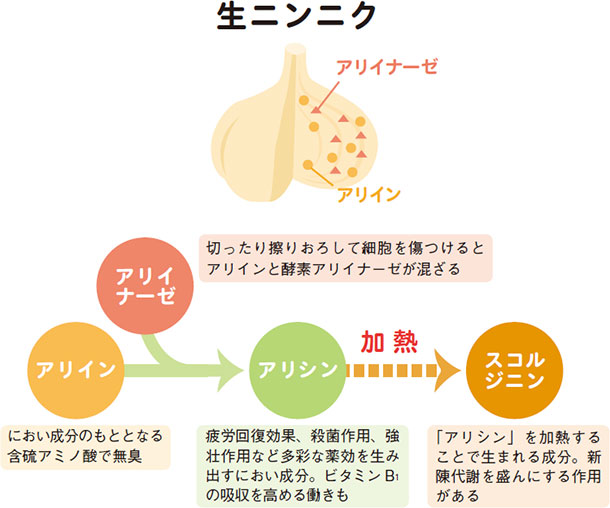

ニンニクやネギ類、ラッキョウなどの野菜特有の臭いがあり、この臭いがアリシンと呼ばれる有効成分になります。

アリシンが体内に入るとタンパク質と結びつき、吸収、代謝されて血液の流れがスムーズに、血糖値を下げて、善玉コレステロールの増加、悪玉コレステロールを減らす働きも見られます。

アリシンは体内で硫化水素を発生させ、この硫化水素は血小板の粘着力を弱めて血流を良くしてくれ、血管の拡張を広げ血圧を下げます。

そして、ニンニクには肝臓のダメージを回復させてくれ、ニンニクを食べる事で肝臓の数値ALTやASTを下がったこともわかっています。

アリシンは、肉や油と組み合わせて使うと吸収率がアップしていくので、調理方法を炒め物にしていきニンニクパワーを取り込みましょう。

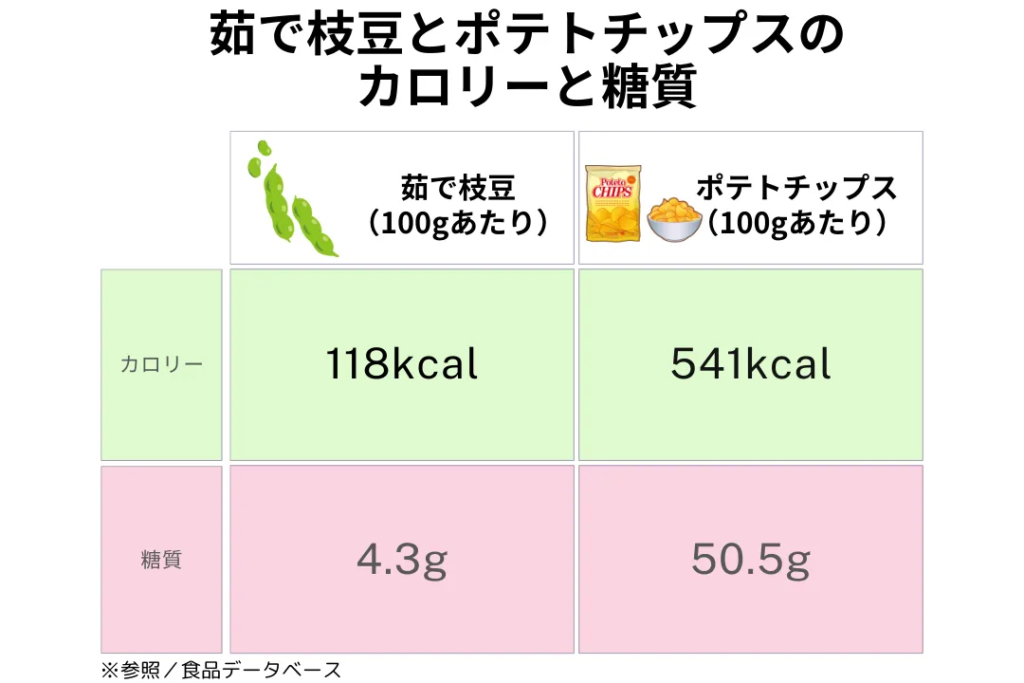

⑯ おつまみだけでは勿体無い枝豆

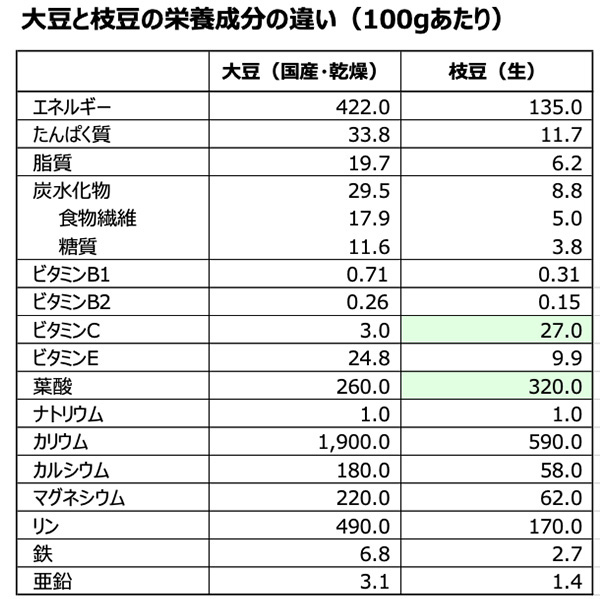

枝豆と大豆は同じ物になり、緑色の未熟豆が枝豆、黄色く完熟した物が大豆に、枝豆は豆と野菜のいいとこ取りが出来る食材になります。

豆に多いタンパク質やビタミンK、緑黄色野菜に多いβカロテンやビタミンB1、B2、淡色野菜に多いビタミンCを一度に取ることができます。

また肝細胞の新陳代謝を促す亜鉛、マグネシウム、カリウムなどの普段は不足がちなミネラルも豊富に含まれます。

更に、大豆に比べ炭水化物や脂質、カロリーが低くいので、肥満やコレステロールが気になる方に強力な味方になってくれます。

⑰ 脂肪を絡め取って排出する海藻類

わかめ、こんぶ、ひじきなどの海藻類には、体の調子を整える成分が豊富に含まれ、その中でも注目成分がネバネバ成分のアルギン酸

アルギン酸は水溶性食物繊維で、食べるとほとんど消化される事なく腸に届き、ナトリウムと結び付き、余分な塩分やコレステロールを絡め取り排出していきます。

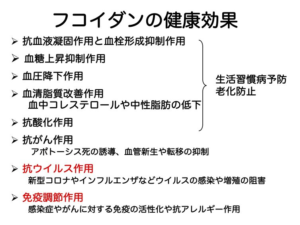

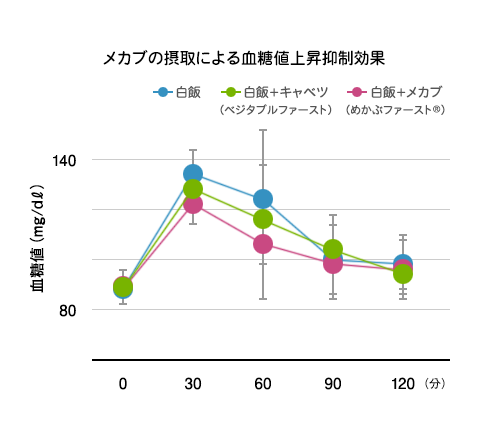

更に、機能性成分のフコイダンは、免疫力アップや血糖値の上昇を防ぐなどの有効な効果が認められています。

海藻には、糖の燃焼を促すヨウ素、利尿作用やシニア便秘改善の効果もあるカリウム、インスリンの分泌を促すカルシウムなども含まれています。

糖尿病や肥満の方は合併症を持っているケースもあり、海藻を食べ続ける事で、血糖値の上昇を抑制でき、脂肪肝の抑制にも効果を持っているのです。

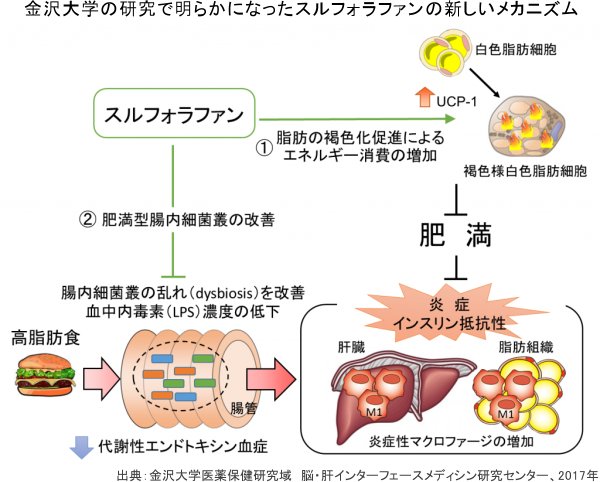

⑱ スプラウト新芽の力で肝機能を改善していく

スプラウトは発芽直後の新芽野菜をさし、ブロッコリースプラウトが知られていますが、他にも緑豆もやし、かいわれ大根、豆苗なども当てはまります。

植物の種には、発芽に必要な栄養素が詰まっており、発芽を始めると光合成を行い、新たな栄養素を作りはじめ、大きくなった野菜よりも栄養を含んでいることが多いのです。

ブロッコリースプラウトに含まれるスルフォラファンは、高い解毒作用に抗酸化作用を持ち、癌などの抑制や花粉症の抑制、肝機能改善にも効果を発揮

今では、スーパーでいろいろなスプライトを見つける事ができますので、サプリの代わりに新芽の力を毎日取り込んでいきましょう

⑲ ブルーベリーの効果が脂質の代謝にも

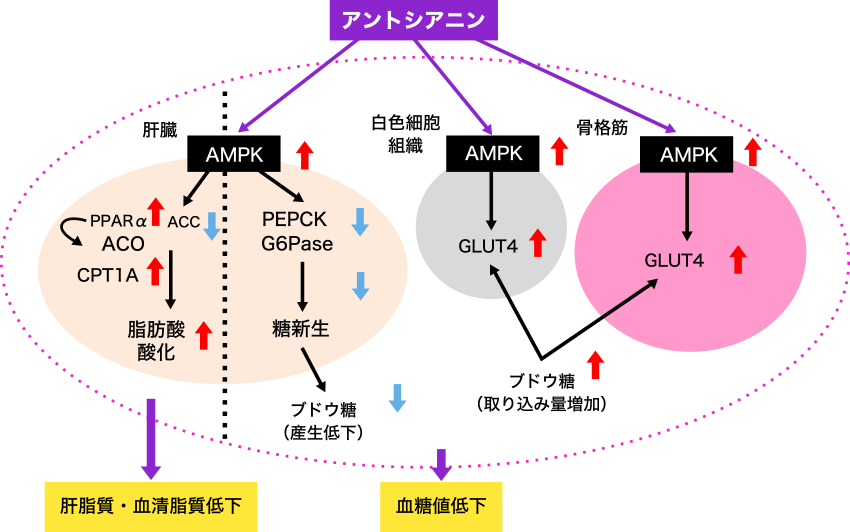

ブルーベリーは、目に良いイメージがありますが、効果はそれだけではなく、近年では糖尿病や認知症の予防にも力を発揮してくれることが研究で判明しています。

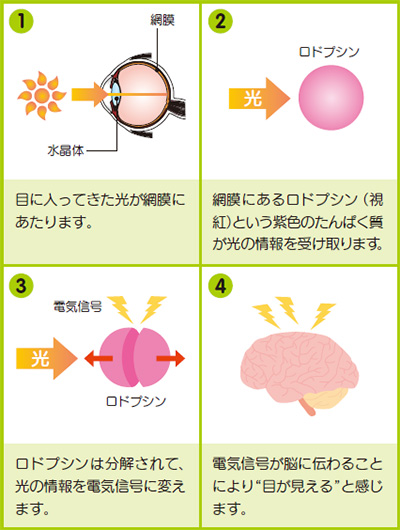

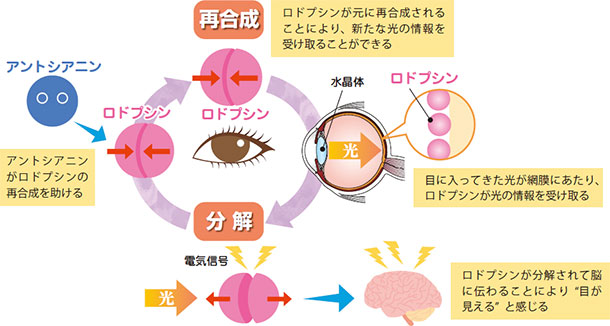

ブルーベリーのβカロテンは、網膜で光の認識に関わるロドプシンと言う物質の再合成に使用され、眼精疲労を緩和してくれます。

色素成分のアントシアニンは網膜だけではなく、全身の血管を保護、強化してくれるほか、果肉に含まれるタンニンが腸の粘膜を保護、糖の代謝を整えてくれるのです。

アントシアニンをはじめとするブルーベリーポリフェノールが、脂質代謝を促してくれ、NAFLDの進行を防ぐ研究結果の報告も

果物になるので、糖質を気にする方もおられますが、ブルーベリーの糖質量はりんごとほぼ変わらず、小さいので量の調整もしやすいので、気軽に取り込めます。

⑳ おやつタイムに高カカオチョコで肝臓ケア

チョコレートは、砂糖の量や虫歯の元などで避けられるケースがありますが、カカオ率70%以上のチョコはポリフェノールが豊富なスーパーフード

カカオの健康成分に、エピカテキンとテオブロミンがあり、エピカテキンはカカオポリフェノールの一種をなり、強い抗酸化作用により、肝臓のアルコールによる酸化ストレスを軽減

テオブロミンはカフェインに似た苦味成分、血液をサラサラにする効果の他に食欲を抑えてくれる働きがあり食べ過ぎの防止に

高カカオチョコレートを数回に分けて食べることを心がけていき、特に食前15分前に食べる事で、血糖値の抑制に効果があるので、甘さの補給に食べていきましょう。

㉑ スパイス料理のアクセントで肝機能改善

スパイスやハーブは、世界中で何千年も食用に用いられ、多くの健康効果をもたらし、脂肪肝や糖尿病の改善、予防に効果を発揮してくれます。

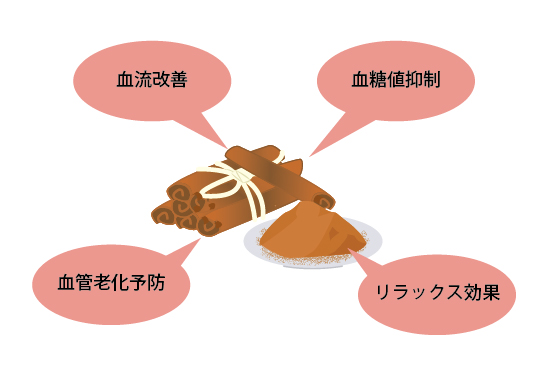

シナモンは、漢方にも使用され、桂皮といって食欲不振や血行促進効果で冷え性の予防、継続して摂取する事で、肝機能が改善したと研究結果も

脂肪肝以外にも血糖値や中性脂肪、コレステロール値が減少したと報告もあり、ALT、AST、γGTP の数値の改善も見られたのです。

ターメリックも肝臓の調子を整えてくれる効果が期待されてあり、肝臓の老廃物を助ける効果も、二日酔いにも効果的とされ、肝機能を強化する働きもたらします。

消化促進効果のあるクミンも、肝機能を強化する効果が期待され、胃腸の調子を整える効果もあるため、全体的な消化器官の健康に寄与してくれます。

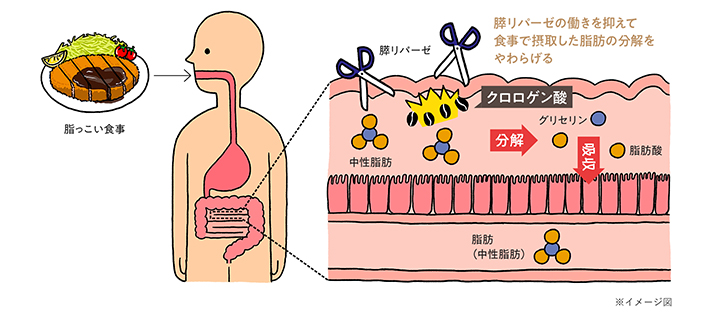

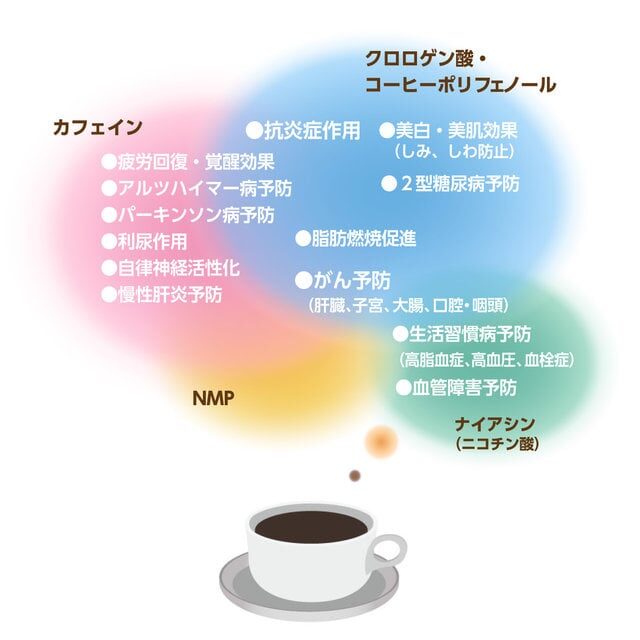

㉒ ブラックコーヒで肝臓とメンタルケアを

コーヒーに含まれる成分には、さまざまな健康効果が認められており、ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸に多くの効果が見られます。

クロロゲン酸は、γGTPの上昇を抑制し、肝がんのリスクを下げるほか、血糖値の急激な上昇を抑制したり、有害物質を排出してくれる効果ももたらします。

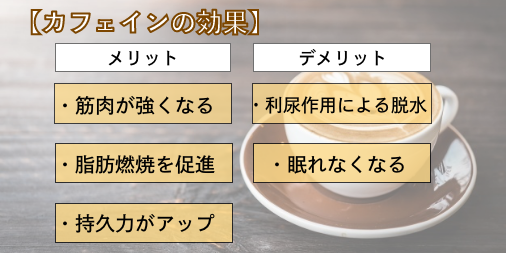

またカフェインには、筋肉や神経を刺激して疲労感を和らげたり、脂肪の分解を促したりする効果をもたらしますが、睡眠に影響するので1日4杯ほどまでに抑えていきましょう。

㉓ 抗酸化成分が豊富な緑茶パワー

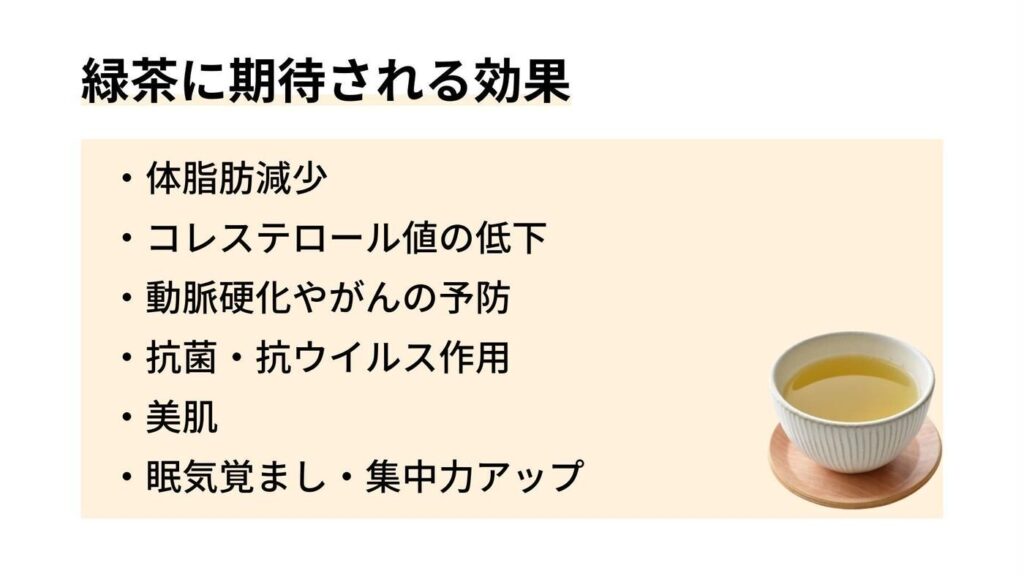

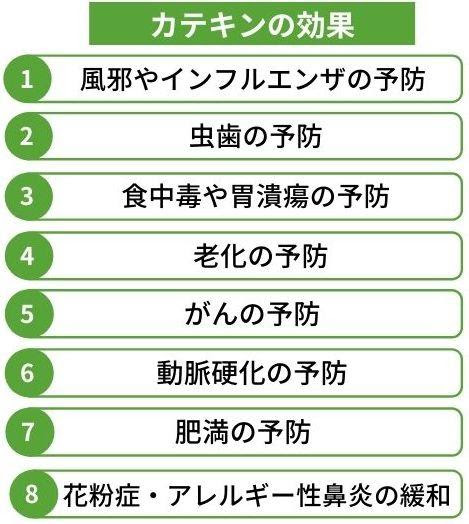

緑茶には、ビタミンC、カテキン、カフェインなど、強力な抗酸化作用を発揮する成分が多く、活性酸素を除去して免疫力を高め、細菌やウイルスから体を守ってくれます。

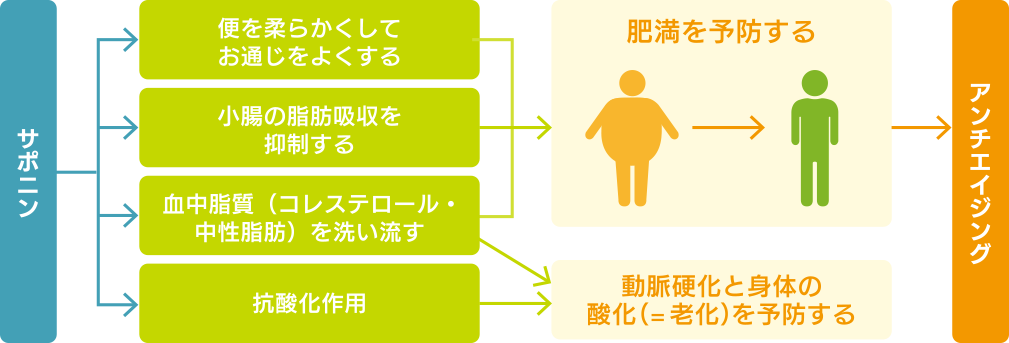

動脈硬化を予防する葉酸や脂質および糖質の代謝に関わる酵素を作るマンガンも豊富、血栓の予防や肝機能向上に役にたつサポニンも含まれます。

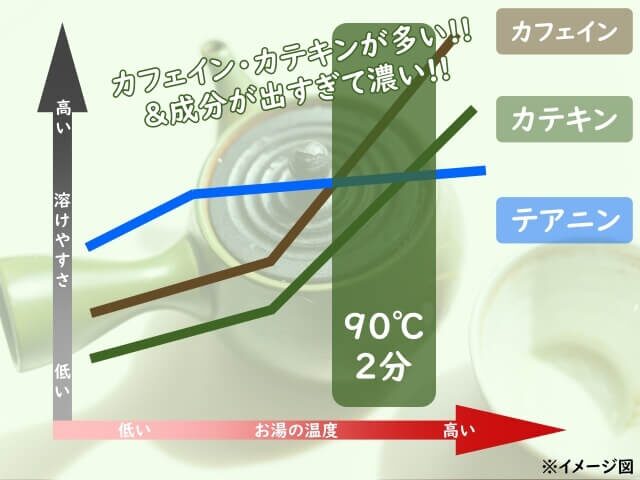

カテキンやカフェインはお湯が熱いほど多く抽出されますが、テアニンは温度が高すぎると分解されてしまいます。

それぞれをバランスよく抽出するために70~80℃、味、渋みと旨みがおいしく抽出できるので、温度に気をつけて注いでいきましょう。

まとめ:肝臓は食材で日々守っていく

肝臓のケアをできる食材が

たくさんあって実行しやすそうね

上手に組み合わせて

肝臓だけでなく体のケアを

本日は、脂肪肝を撃退す食事法で充実リライフ 重病を防ぐ食材の話を解説していきました。

・野菜の力で肝臓を日々労わろう

・野菜の新芽が肝臓にはたらく

・飲み物やおやつで肝臓のケアを

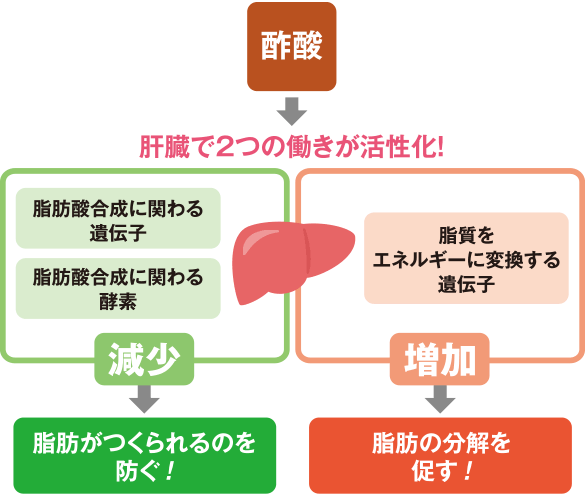

肝臓のケアに効果的なの食材には、お酢などもあり、お酢をサラダに上手に取り入れていくことで脂肪の分解にも効果的になります。

肝臓を日々労る食材を摂ることも重要になりますが、その食材ばかり摂ることも普段の食事の楽しみがなくなってしまいます。

肝臓を守る食事を摂ることで、他の重病である高血圧、高血糖、糖尿病やメタボなども遠ざける事ができるので、少しずつ食事に変化を

肝臓をメインに労りながら、時には自分の好きな食事を食べていき、病気知らずで健康で充実したリライフを送っていきましょう

今日から小さな食事の変化を

食卓に取り入れていきましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント