こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、ミライフ中に減塩で高血圧対策 睡眠の質を改善して心臓ケアの話になります。

年齢を重ねるたびに色々な

病気のことが頭に浮かぶわね

加齢は病気のリスクを

上げる原因になりますから

血圧や血糖値の事も気になるし

そのさきのことはもっと怖いわ

血圧の高さから心臓に影響するので

血圧の対策は必須になってきます

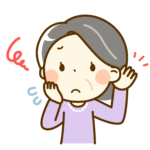

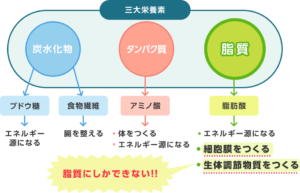

人の体は食べたものでつくられ、それは心臓も同じで、食べるもので活発に動かしていくことができるようになります

日々何気なく口にしている食べ物が、知らず知らずのうちに心臓に負担をかけていることがあります。

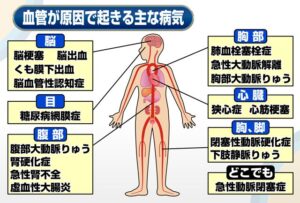

過剰な塩分、脂肪、糖分これらは血圧やコレステロールを上げ、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高める要因です。

心臓の害になってしまう習慣や短な症状を改善していき、毎日異変のない鼓動を刻んでくれる心臓を、日々心臓をケアして不調知らずに毎日を楽しみましょう

・血圧や糖尿病対策で心臓をケア

・日々の睡眠が心臓を労る習慣に

・喫煙と肥満は早期に対策を

いきなり心臓始め体は良くなりません

毎日のケアが重要になっていきます

目次

心臓と血管に優しく

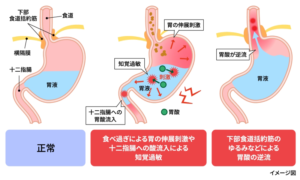

心臓と血管の健康を守るには、特別な食材よりも、毎日の食事リズムと量が大切で、意識したいのは「食事を抜かない」こと。

食事を抜くと血糖値が乱高下し、血管に負担をかけるだけでなく、次の食事でのドカ食いにつながりがちです。

また満腹まで食べる習慣は、肥満や高血圧、脂質異常を招き、心臓に余計な仕事をさせてしまいます。

一日三食を適量に整え、腹八分目を心がけるだけで、心臓にとって大きな助けになります。

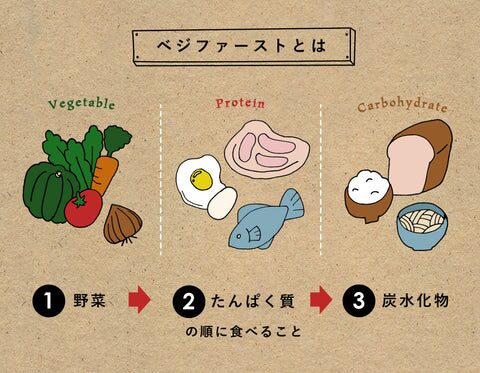

同じメニューでも「食べる順番」を意識するだけで、血糖値や脂質の急上昇を抑え、心臓や血管への負担を軽くすることができます。

基本は「まず野菜から」食べる、食物繊維の多い野菜を先に食べることで、糖や脂肪の吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防ぎます。

その後に、たんぱく質(魚・肉・豆製品)、最後にごはんなどの炭水化物を摂ると、満腹感も得られやすく、食べ過ぎ防止につながり、このシンプルな“順番の工夫”は、継続しやすく、心臓を守るための食習慣として非常に有効です。

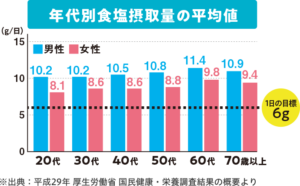

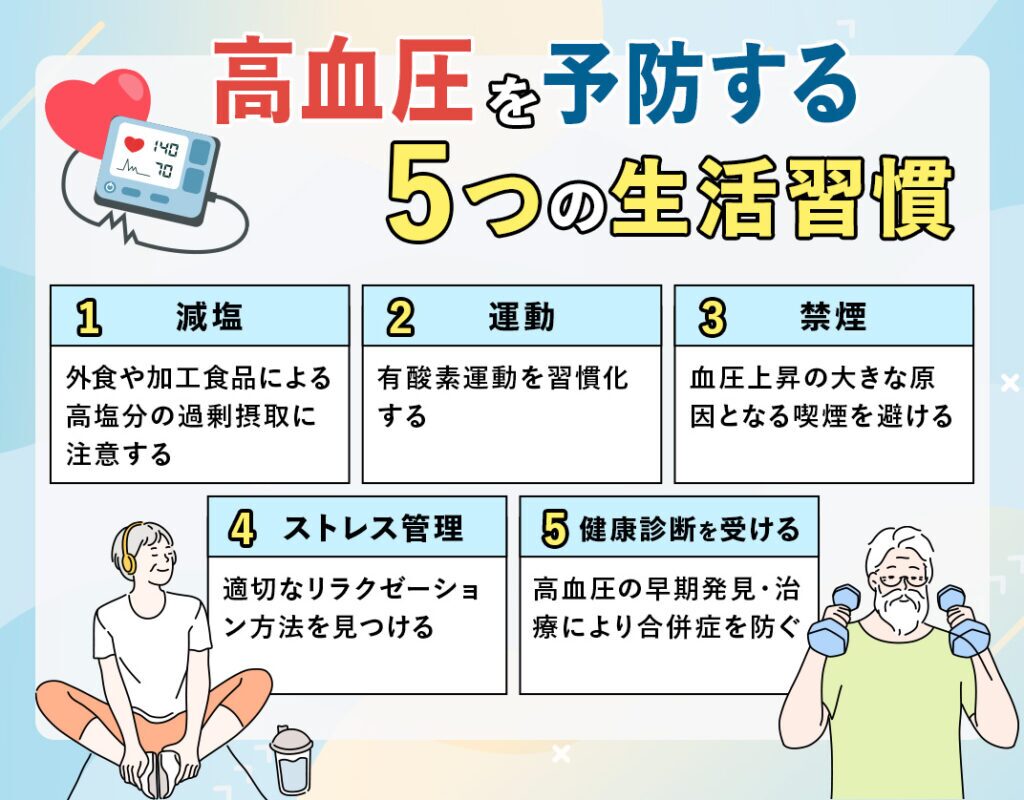

減塩食を基本にしていく

高血圧は心臓病の大きなリスク因子であり、その最大の原因のひとつが「塩分のとり過ぎ」です。

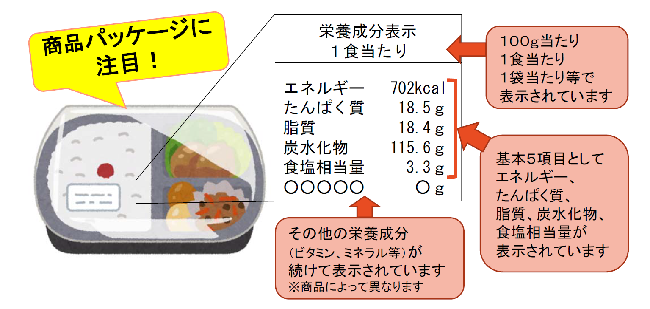

注意が必要なのが、ハムやベーコン、ソーセージなどの加工肉や、カップ麺、レトルトなどの加工食品で、これらは味つけが濃く、1食で1日の塩分目標の半分以上を摂ってしまうこともあります。

外食やコンビニ食も塩分が高めになりがちなので、頻度を見直すことが大切になり、食材の裏面にある「ナトリウム」や「食塩相当量」を確認する習慣をつけ、見えない塩分に気づくことが、心臓を守る第一歩です。

塩分を控える食事というと、「味気ない」と感じるかもしれませんが、急に減塩するのではなく、コツを掴んで徐々に薄味に慣れていくことが成功の秘訣です。

たとえば、レモンや酢、香辛料、だしの旨みを活用することで、塩分が少なくても満足感のある味に仕上がります。

また、最初から全体の味を濃くせず、食卓で少量の調味料を加える「あとがけ」方式にすると、塩分摂取を自然に減らす事ができ、舌は2〜3週間で味に慣れると言われています。

少しずつ塩分を控えた食事を続けることで、自然と「薄味でもおいしい」と感じる体に変わっていきます。

脂質にも気をつけた食事を

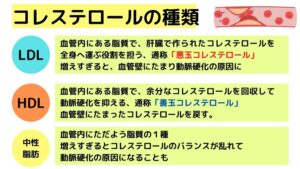

脂質は私たちのエネルギー源として必要不可欠な栄養素ですが、摂り方を間違えると心臓や血管に大きな負担をかける原因になります。

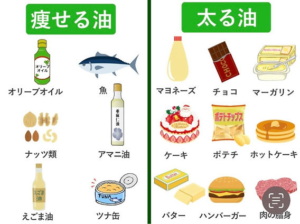

大切なのは「量」だけでなく「質」を意識していき、飽和脂肪酸を多く含むバター、ラード、脂身の多い肉は、血中の悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化を進めます。

その一方、青魚や植物油、ナッツ類などに含まれる不飽和脂肪酸は、血管をしなやかに保ち、心臓病の予防に効果があります。

脂質を完全に避けるのではなく、良質な脂を適量とることが、心臓にやさしい食生活の鍵です。

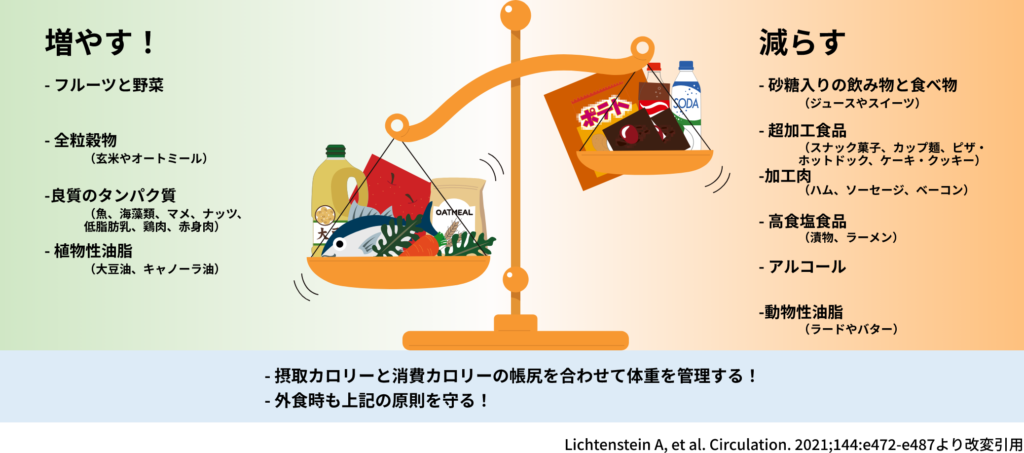

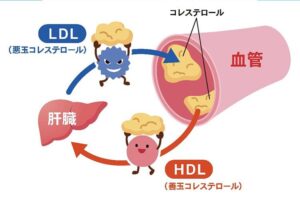

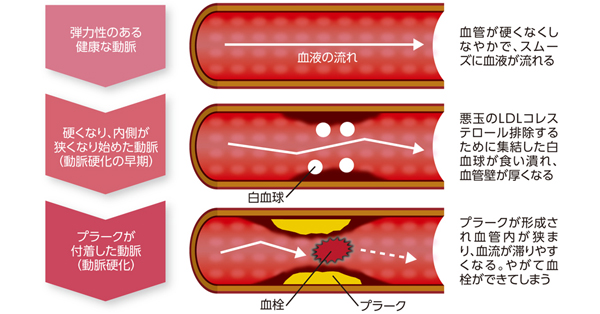

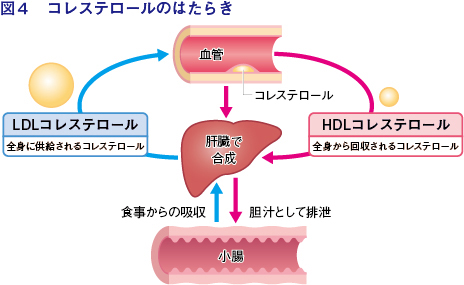

コレステロールは体にとって必要な成分ですが、過剰に摂取すると血管内に蓄積され、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めます。

注意が必要なのは、レバーやハツなどの内臓類、いくら・たらこなどの魚卵、エビ、イカ、魚の皮などコレステロールが多く含まれており、食べ過ぎると血中のコレステロール値が上昇する原因になります。

魚は心臓に良い脂を含む一方で、種類や部位によってはコレステロールが高めのものもあり、偏らず、量に気をつけてバランスよく食べることが、心臓を守る食習慣につながります。

食物繊維を毎日適量摂る

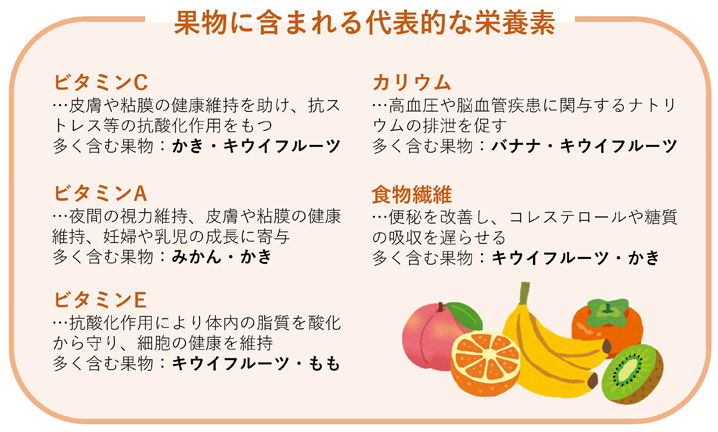

食物繊維は、腸内環境を整えるだけでなく、血糖値やコレステロールの上昇を抑える働きがあり、心臓病の予防にも役立ちます。

特におすすめなのが、オクラ、モロヘイヤ、山芋、なめこなどのネバネバ野菜や、わかめ、ひじき、昆布などの海藻類です。

これらの食材には水溶性食物繊維が豊富に含まれ、血管を守る効果が期待でき、食物繊維は現代人に不足しがちな栄養素の一つです。

毎日の食事に「もう一品、食物繊維」を意識し、汁物や副菜、酢の物などに取り入れることで、自然に摂取量を増やすことができます。

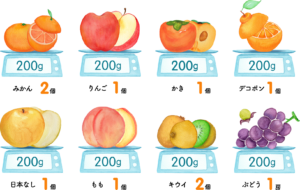

果物はビタミンやミネラル、食物繊維を含む健康的な食品ですが、摂りすぎは血糖値や中性脂肪の上昇を招き、心臓に負担をかけることもあります。

果物に含まれる果糖は、適量ならエネルギー源になりますが、過剰に摂取すると内臓脂肪の増加や脂質異常の原因になります。

健康のためには、1日200g(りんごなら1個、バナナなら2本程度)を目安にし、食後のデザートや間食として少量を楽しむのが理想的です。

果物も「多ければ良い」わけではなく、量とタイミングを意識することで、心臓に優しい食習慣を保つことができます。

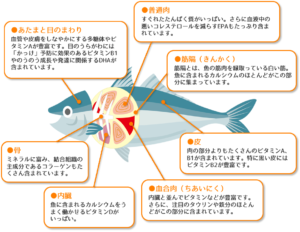

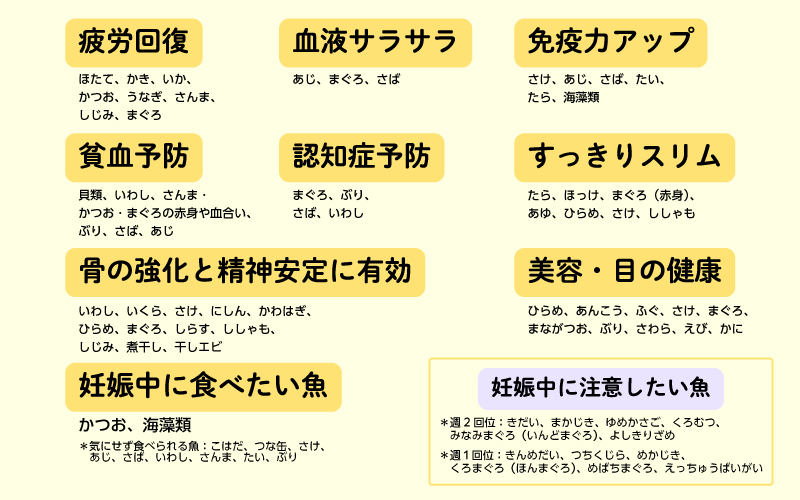

魚を味方につけていく

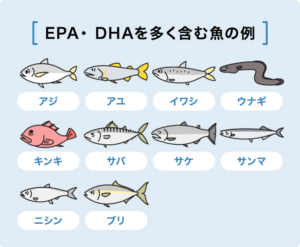

魚は心臓の健康を守るために、積極的に取り入れたい食材で、サバ、さんま、イワシなどの青魚を食べる事を習慣にしていきましょう。

EPAやDHAといった不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、血中の中性脂肪を減らし、血栓の予防や動脈硬化の進行を抑える働きがあります。

これらの成分は体内でつくることができないため、日々の食事から継続して摂ることが重要です。

焼くだけ、煮るだけと、調理も意外と簡単。週に2〜3回でも、青魚を食卓に取り入れることで、自然と心臓にやさしい食生活となり、忙しい日でも缶詰や冷凍食品を上手に使うのもおすすめです。

外食や中食(惣菜・弁当など)は便利な一方で、味付けが濃く、塩分や脂質が多くなりがちです。

特にラーメン、丼もの、ファストフードは1食で1日分の塩分を超えることもあり、日常的に続けると高血圧や動脈硬化、心臓への負担が高まります。

心臓を守るには、なるべく自宅で調理し、食材や味付けを自分で管理することが大切で、手作りの食事は塩分や油の量を調整できるだけでなく、栄養バランスも整いやすくなります。

外食は“楽しみ”として時々に抑え、普段は家庭で心と体にやさしい食事を心がけましょう。

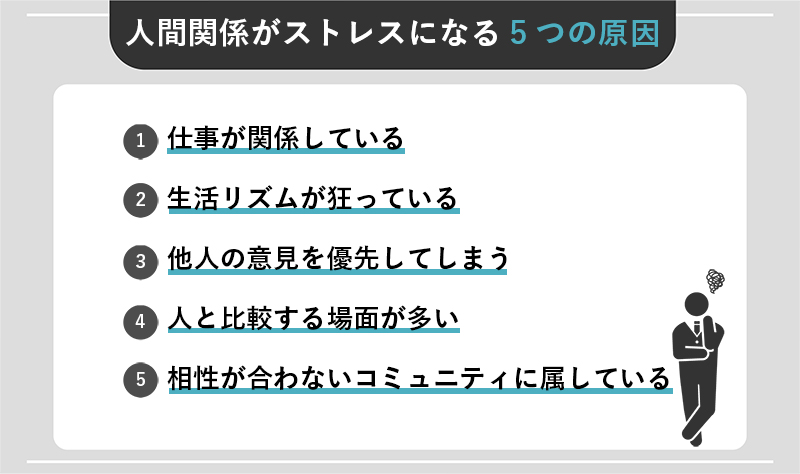

人間関係も心臓に関係する

運動や健康習慣を続けるうえで、人間関係の良好さは大きな支えになり、誰かと一緒に歩く、声をかけ合う、励まし合うことで、継続する意欲が自然と湧いてきます。

「今日はちょっと面倒だな…」と思う日も、誰かと約束していれば頑張る事ができ、人とのつながりは、心の安定にもつながり、前向きな気持ちを保ちやすくなります。

健康を支える習慣は一人で抱え込まず、家族や友人、地域の仲間と共有することが、継続の力になり、楽しみながら続ける工夫として、人との関係づくりは欠かせない要素なのです。

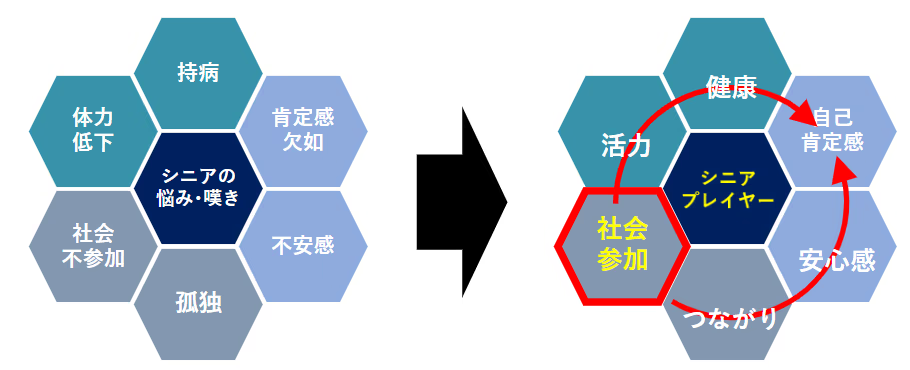

社会とのつながりが少なく、孤立した状態が続くと、心臓病のリスクが高まることが分かっています。

会話の機会が減ることでストレスが蓄積し、自律神経が乱れやすくなり、血圧や心拍にも悪影響を与えます。

高齢になると、退職や身近な人との別れをきっかけに、孤独感を感じやすくなるため注意が必要です。

地域の活動に参加したり、趣味の場に出向くことで、人とつながる機会が増え、心の安定と健康が守られ、人との関係は「心の栄養」ともいえる存在、意識して外に出ることが、心臓を守る行動につながるのです。

仲間と一緒に取り組んでいく

運動を継続するために最も効果的なのは、同じ目的を持った仲間と出会うことです。

「一緒に健康を目指したい」「心臓を元気に保ちたい」など、共通の目標がある仲間がいると、自然と励まし合い、前向きな気持ちで取り組めるようになります。

一人ではなかなか続かないウォーキングも、誰かと一緒なら会話を楽しみながら歩け、時間があっという間に感じられることもあります。

また、仲間と定期的に顔を合わせることで、生活リズムも整いやすくなり、人との関わりは、精神的な支えにもなり、ストレスの軽減にもつながります。

「誰かと一緒にやる」ことは、習慣づくりの大きな力になり、無理なく続けられる環境をつくるためにも、仲間とのつながりを大切にしましょう。

同じ運動ばかりでは飽きてしまい、体の一部に負担がかかることも。

ウォーキングだけでなく、ストレッチや筋トレ、簡単な体操など、いろいろな運動を組み合わせることで、無理なく体全体をバランスよく鍛えられ、変化をつけることで、継続もしやすくなります。

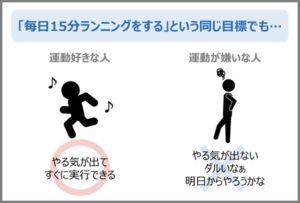

日々前向き習慣を身につける

「運動しよう」「今日は歩こう」と思っても、時間が経つほど気持ちは冷めてしまうので、効果的なのが、“思い立ったら20秒以内に動く”というルールです。

たとえば、着替える、玄関に立つ、靴を履くなど、小さな一歩からはじめ、20秒以内に最初の行動を起こせば、面倒だと感じる前に動き出せるのです。

この習慣は心理学でも知られ、「行動のハードルを下げる」ことで継続の壁を破るとされ、思考より行動を優先することが、健康への第一歩になり、続けるための小さな工夫として、ぜひ日常に取り入れてみましょう。

ストレスやイライラを感じたとき、つい甘いものや間食に手を伸ばしがち、その習慣が続くと、体重の増加や血糖値の上昇につながり、心臓にも悪影響を及ぼします。

そんな時こそ、5分でも外に出て体を動かしていき、ゆっくり歩くことで呼吸が整い、気分が落ち着き、ストレスが自然に軽減されます。

さらに、血流も良くなり、心臓にもプラスに働き、感情にまかせて食べるのではなく、まずは歩いてみる、この小さな選択が、健康な心と体を保つ鍵となります。

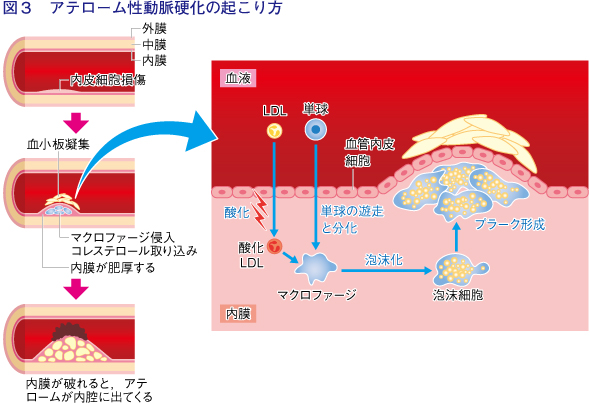

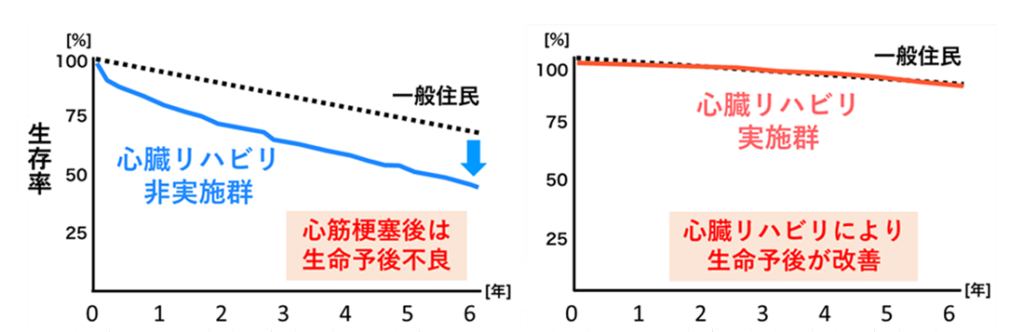

眠りの質を上げて毎日心臓ケア

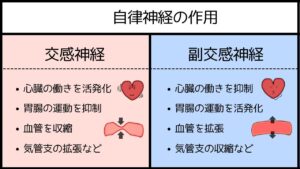

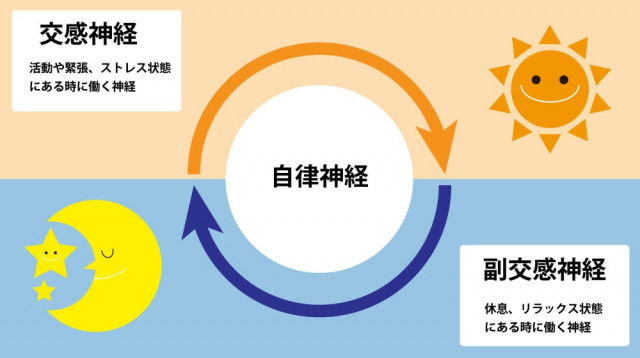

睡眠不足や浅い眠りが続くと、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になって血圧が上がりやすくなります。

これが慢性的になると高血圧につながり、心臓にも大きな負担をかけることに。

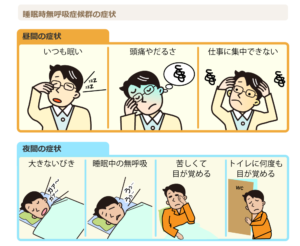

睡眠時無呼吸症候群やいびきがある人は注意が必要で、夜間に十分な酸素が行き渡らず、心拍数や血圧が不安定になる恐れがあります。

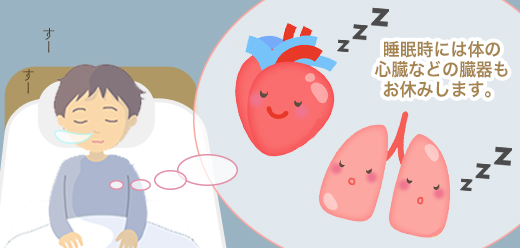

寝ている間に心臓は回復と休息の時間を必要としており、量だけでなく、質の高い睡眠を意識することが、心臓病の予防と健康長寿のために非常に大切です。

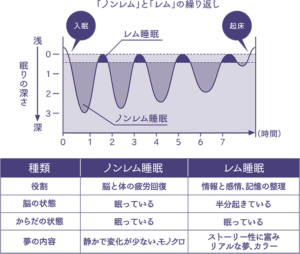

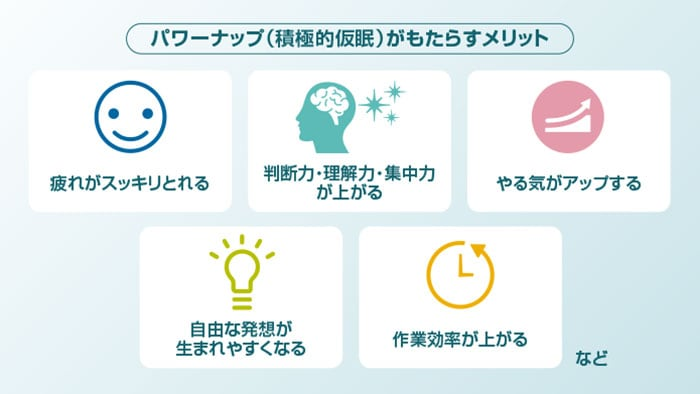

夜の良質な睡眠を得るには、日中の過ごし方も重要で、昼間に適度に体を動かすことで、夜になって自然と眠気が訪れ、深い睡眠につながります。

また、日中にどうしても眠くなる場合は、15分程度の短い昼寝が重要ですが、長く寝てしまうと夜の睡眠リズムが乱れ、かえって疲れが取れにくくなります。

昼寝は午後3時前までに取り、横になるより椅子に座ったままのほうが理想的、日中の活動と上手な休憩が、夜の睡眠の質を左右し、心臓を守ることにつながっていきます。

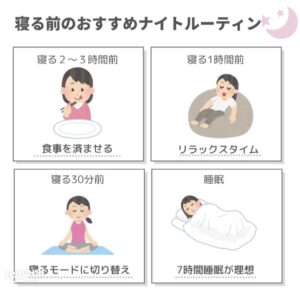

就寝の前が睡眠の質を左右

就寝前の時間は、心身を活動モードから休息モードへと切り替える大切な準備の時間です。

日中は交感神経が優位になり、心拍数や血圧が高まりやすい状態ですが、眠りに入るには副交感神経が働いてリラックスすることが必要です。

そのためには、就寝前に激しい運動や強い刺激を避け、静かな音楽を聴いたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、心を落ち着ける工夫が効果的です。

呼吸を深くゆっくり整えることも、自律神経を落ち着かせ、自然な眠りへと導いてくれ、心臓を労わるために、眠る前の1時間を丁寧に過ごす習慣が大切です。

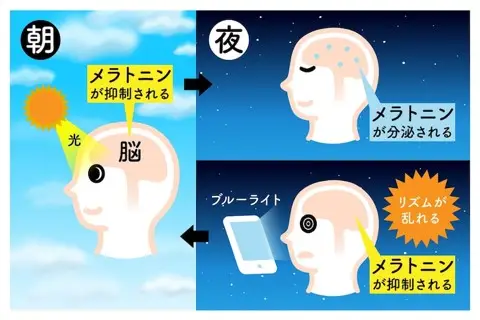

就寝前にテレビやスマートフォンの画面を見る習慣がある方は、注意が必要になり、画面から出るブルーライトは、脳を昼間と錯覚させ、睡眠を促すメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

結果として、眠気が来づらくなり、寝つきが悪くなる、睡眠の質が下がるといった影響を及ぼし、ニュースやSNSの刺激的な情報に触れることで、心が興奮状態になり、交感神経が優位になってしまいます。

眠る前はできるだけ電子機器から離れ、照明を落として静かな環境で過ごすことが、心臓に優しい質の高い眠りをつくる第一歩です。

睡眠時間の意識をしていく

心臓を健康に保つには、毎日一定の睡眠時間を確保することが欠かせず、睡眠中は心拍数や血圧が下がり、心臓にとっての「休息の時間」となります。

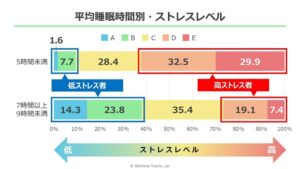

この時間が短すぎると、心臓は休む暇なく働き続けることになり、疲労が蓄積し、血圧の上昇や不整脈などのリスクが高まるので、一般的に、成人には1日7〜8時間の睡眠が推奨されています。

忙しい毎日でも、睡眠を「後回し」にせず、優先して確保する意識が大切で、夜は同じ時間に寝て、同じ時間に起きるという生活リズムを整えることで、自律神経も安定し、心臓への負担が軽減されます。

睡眠が短すぎるのも問題ですが、実は長すぎるのも体にとって良くなく、9時間以上の長時間睡眠が続くと、逆に体の機能が低下し、血流が滞って筋力や代謝が落ちやすくなります。

また、日中の活動量が減ることで夜に眠れなくなり、睡眠リズムが乱れてしまうこともあり、長く寝れば回復するとは限らず、過剰な睡眠が心臓病や糖尿病、脳卒中のリスクを高めるという研究もあります。

大切なのは「長さ」より「質」です。無理に長く眠るのではなく、自分にとって心地よい睡眠時間を見極め、日中しっかり体を動かすことで、健やかな睡眠リズムを保ちましょう。

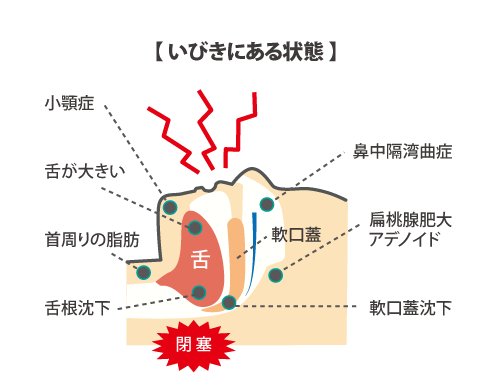

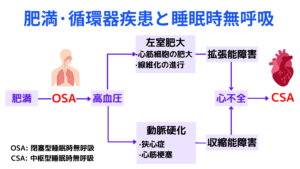

睡眠時無呼吸症候群が心臓にダメージ

眠っている間に呼吸が一時的に止まる「無呼吸」は、体に深刻な影響を及ぼし、呼吸が止まると体内に酸素が取り込めなくなり、心臓は少ない酸素で全身に血液を送ろうと、いつも以上に働かされます。

その結果、心拍数や血圧が不安定になり、心臓が「酸欠状態」に陥り、これが繰り返されると心臓にかかるストレスは大きく、狭心症や心筋梗塞、不整脈などのリスクを高める要因となります。

眠っている間の異変は気づきにくいため、「いびきをかく」「日中眠気が強い」といったサインに注意を払い、必要に応じて専門医の診察を受けることが重要です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、寝ている間に何度も呼吸が止まり、そのたびに心臓が酸素不足と戦う状態にさらされます。

夜間に繰り返されるこの負荷は、知らず知らずのうちに心臓に慢性的なダメージを与え、血圧の上昇、心拍数の乱れ、さらには心房細動や心不全など、重篤な心疾患を引き起こすリスクが高まります。

また、睡眠の質も著しく低下するため、日中の活動に支障をきたすこともあり、SASは肥満や加齢、首回りの太さなどが影響しますが、治療法も確立されているため、早めの診断と対策が心臓を守るために重要になっていきます。

不規則な生活は心臓に悪影響

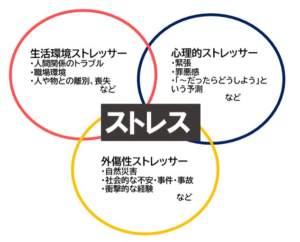

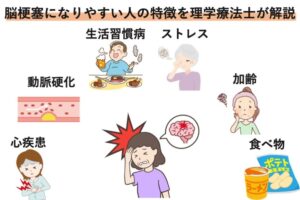

睡眠不足や不規則な食事、運動不足、ストレスの多い生活など、乱れた生活習慣は、心臓に必要以上の負担をかけ続けます。

たとえば夜更かしや過食は自律神経のバランスを崩し、交感神経が優位なままとなって心拍数や血圧が高く維持されてしまいます。

こうした状態が続くと、心臓は本来の回復時間を失い、消耗が進んでしまい、暴飲暴食や喫煙、アルコールの摂りすぎも血管を傷つけ、動脈硬化の原因に。

生活習慣を整えることは、心臓をいたわるもっとも確実で日常的なケアで、「睡眠・食事・運動」の基本を見直すことが重要になります。

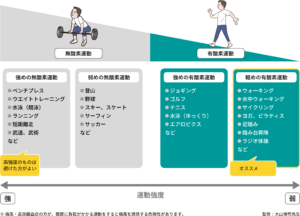

心臓と血管を若々しく保つには、日々の運動が欠かせず、ウォーキングや軽い筋トレなど、無理のない有酸素運動を生活に取り入れることで、血液の流れが良くなり、血管がしなやかに保たれます。

また、朝起きて日光を浴び、決まった時間に体を動かすことで体内時計が整い、自律神経も安定します。

運動によって血管が刺激されると、血管内皮細胞が活性化し、動脈硬化の予防にもつながり、続けるうちに心肺機能も強化され、心臓の働きが効率良くなるので、小さな習慣でも、継続することで「血管年齢」は着実に若返っていきます。

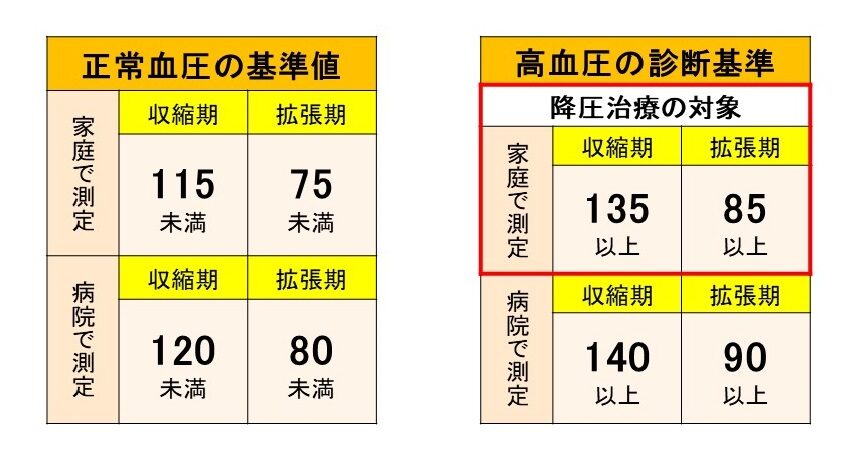

血圧は心臓のパロメーター

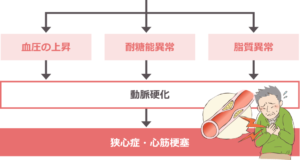

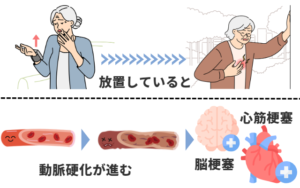

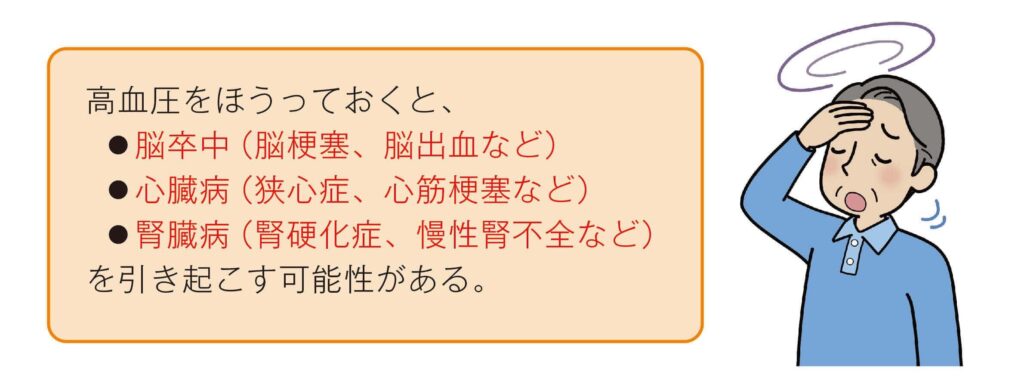

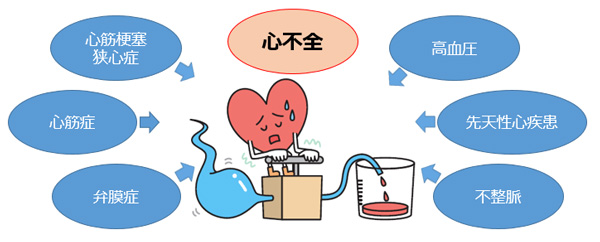

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、自覚症状がほとんどないまま体をむしばむ怖い病気です。

心臓や血管に与える影響は深刻で、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を引き起こす大きな要因となります。

「少し高めだから大丈夫」と放置せず、日頃から血圧を測る習慣を持ち、自分の状態を把握しておくことが大切です。

高血圧の原因は、塩分の摂りすぎ、ストレス、運動不足、睡眠の質など生活習慣と密接に関係しています。薬に頼る前に、まず生活の見直しから始めましょう。

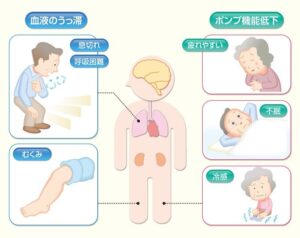

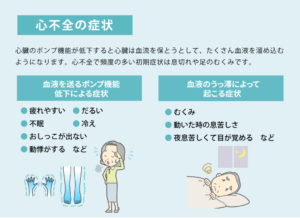

高血圧を長く放置すると、心臓は常に高い圧力に耐えながら血液を送り出す必要があり、筋肉が厚く硬くなっていきます。

これは一見、強くなるように思われがちですが、次第にしなやかさを失い、心臓のポンプ機能は低下していきます。

左心室が肥大し、心不全へとつながる危険性があり、その事で、十分な血液が全身に行き渡らず、疲れや息切れ、むくみといった症状が現れることも。

こうした変化は静かに進行し、気づいたときには取り返しがつかない状態になっていることも少なくなく、血圧は毎日の小さな努力でコントロールが可能です。早めの対策が心臓を守り続けるのです。

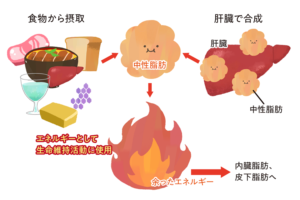

血中脂質が血管年齢を決める

血液にはエネルギー源として必要な脂肪分が含まれており、主に中性脂肪やコレステロールという形で存在し、これらは体にとって欠かせない栄養素ですが、バランスが崩れると健康を損なう原因にもなります。

中性脂肪が高すぎたり、悪玉コレステロール(LDL)が増えすぎると、血管の内側に脂肪が蓄積し、動脈硬化を引き起こす要因となります。

また、血液がドロドロになり流れが悪くなることで、心筋梗塞や脳梗塞のリスクも高まります。

血液中の脂質は日々の食事や運動、ストレスの影響を受けやすいため、定期的な検査と生活習慣の見直しがとても大切です。

血液中の脂質を適切に管理することは、血管の健康を保ち、血管年齢を若々しく維持する鍵です。

コレステロールや中性脂肪のバランスが整っていれば、血管の内壁はなめらかで、柔軟性も保たれやすくなります。

反対に、脂質異常が続くと血管は硬くなり、詰まりやすくなって心臓に過度な負担をかけてしまいます。

生活の中で、魚や野菜を中心とした食事に切り替える、適度な運動を継続する、ストレスをためないなど、小さな努力を積み重ねることが大切で、年齢を重ねても、血管の若さを守ることは十分に可能です。

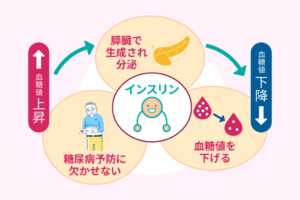

高血糖も血管に大ダメージ

血糖値を下げるホルモン「インスリン」は、すい臓から分泌され、血液中の糖をエネルギーとして体内に取り込む重要な役割を担っています。

しかし、加齢や肥満、生活習慣の乱れなどでこのインスリンの働きが鈍くなると、血糖値が慢性的に高くなり、「糖尿病予備軍」と呼ばれます。

これを放置すると本格的な糖尿病へ進行し、心臓を含むあらゆる臓器に悪影響を及ぼし、血管へのダメージは深刻で、合併症のリスクが一気に増加、インスリンの働きを保つには、食生活の見直しや適度な運動、体重管理が欠かせないのです。

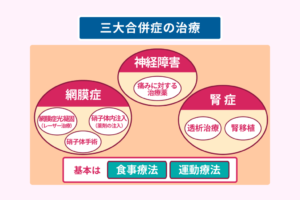

血糖値が高い状態が続くと、血管の内側が糖によって傷つけられ、まずは網膜や腎臓、神経などにある細い血管(毛細血管)にダメージが現れます。

これが「糖尿病網膜症」「腎症」「神経障害」といった三大合併症、進行すると太い血管にも悪影響が及び、動脈硬化が急速に進んでしまいます。

その結果、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる疾患を引き起こす危険が高まり、糖によって全身の血管が静かにむしばまれていくことは、まさに“沈黙の進行”

早期からの生活改善と血糖コントロールが、心臓や血管を守るために不可欠です。

喫煙と肥満を解消していく

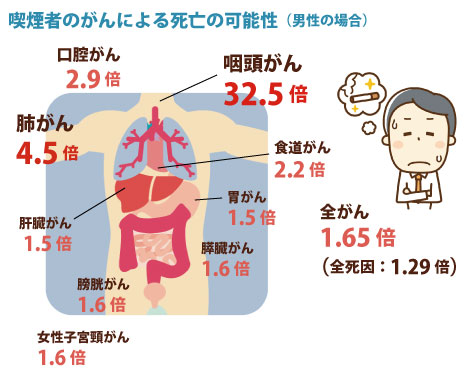

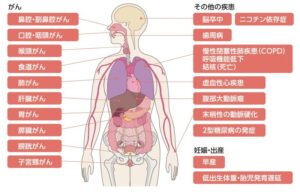

タバコの煙には約200種類もの有害物質が含まれており、その中には血管を傷つけ、心臓に大きな負担をかける成分も多く含まれています。

ニコチンは血圧や心拍数を上昇させ、心臓を休ませることなく酷使し続ける原因で、一酸化炭素は血液中の酸素の運搬を妨げ、心筋に必要な酸素が届きにくくなります。

これらの作用が重なることで、動脈硬化が進行しやすくなり、心筋梗塞や狭心症など命に関わる心疾患のリスクを高め、本人が吸わなくても、受動喫煙による影響も無視できず、禁煙は最優先の対策りなるのです。

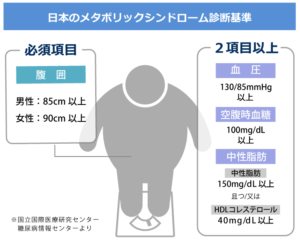

内臓脂肪型肥満とは、お腹まわりに脂肪が蓄積されるタイプの肥満で、外見上はそれほど太っていなくても、内臓まわりに脂肪が多い場合があります。

このタイプの肥満は、血糖値や血圧、脂質などを悪化させやすく、いわゆる「メタボリックシンドローム」の中心的なリスク要因とされています。

内臓脂肪が増えると、インスリンの働きが低下し、糖尿病の発症リスクが高まるほか、血管に炎症を引き起こし、動脈硬化や高血圧の進行も促進され、心筋梗塞や脳卒中など、重大な循環器系の病気へとつながるので、早めの対策が必要です。

むくみとフレイルチェックで変化を

朝、目が覚めたときに顔や手足がむくんでいることがある場合は、心臓がうまく血液を送り出せていないサインかもしれません。

特に足首やふくらはぎ、まぶたなどが腫れぼったく感じる場合、血液やリンパの流れが滞っている証拠になります。

心臓のポンプ機能が低下すると、血液が心臓に戻りにくくなり、体内に余分な水分がたまりやすくなります。

毎朝、鏡を見たり足を押してみたりするだけで、心臓の状態をチェックすることができ、むくみが数日続くようなら、心不全の初期症状の可能性もあるため、医師の診察を受けましょう。

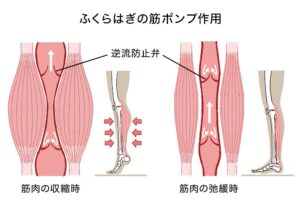

年齢とともに筋肉量は自然に減っていきますが、特に下半身、なかでも「ふくらはぎ」は心臓にとって重要なポンプ役を果たしています。

歩くことでふくらはぎの筋肉が収縮し、血液を心臓に押し戻す補助をしてくれるのです。この筋肉が衰えると、血液が下半身にたまりやすくなり、心臓への負担が増します。

立った状態でふくらはぎを触ってみて、柔らかすぎたり力が入りにくいようなら注意が必要で、簡単なつま先立ち運動やウォーキングを習慣にして、ふくらはぎの筋力を維持することができ健康維持に繋がります。

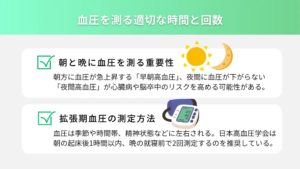

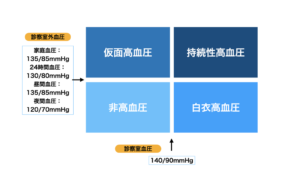

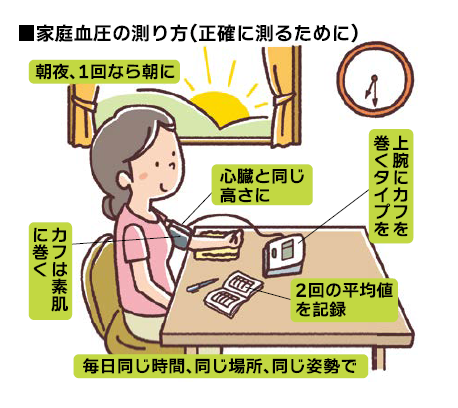

毎日血圧を測る習慣を

病院で測るときだけ血圧が高くなる「白衣高血圧」、逆に病院では正常でも家庭では高い「仮面高血圧」といった例があるように、血圧は場所やタイミングで大きく変化します。

そのため、正確に自分の血圧の傾向をつかむには、毎日自宅で測定することが大切で、自宅で測る血圧は「家庭血圧」と呼ばれ、病院での測定値よりも将来の心疾患リスクとの関連があるのです。

測定のタイミングは、朝起きてトイレを済ませた後と、夜寝る前の1日2回が基本です。

リラックスした状態で、正しく測定すれば、生活習慣が心臓に与える影響を日々確認していき、数値に一喜一憂するのではなく、長期的な変化を見る視点が大切です。

毎日の血圧測定は、測るだけでなく記録することが非常に重要で、ノートやアプリに日付とともに記録を残せば、自分の血圧の傾向や生活の影響が一目でわかります。

たとえば、外食やストレスの後に上昇していれば、それを意識して改善につながり、記録は、医師との診察時にも有益な情報源となり、早期治療に効果的になります。

体重の記録も習慣にしていく

「いつか痩せたい」「来月から本気を出す」、そんな先送りの言葉が、心臓へのリスクを見逃す原因になります。

過剰な体重は心臓に常に重い荷物を背負わせているようなもので、動脈硬化、高血圧、糖尿病といった心疾患の引き金になります。

無理な食事制限や極端な運動よりも、今できる小さな習慣の改善が重要で、毎日10分でも歩く、間食を減らすといった行動の積み重ねが、体と心臓の負担を確実に軽くします。

ダイエットや健康管理には、自分の食生活を客観的に見つめていき、そのために有効なのが「食事の記録」です。

何を、いつ、どれだけ食べたのかを毎日書き留めることで、無意識に食べている間食や、過剰なカロリー摂取に気づくことができます。

また、記録することで「食べすぎないようにしよう」という意識が働き、自然と食生活の改善につながります。手帳でもスマホアプリでも構いません。

続けることがポイントで、食習慣を“見える化”することで、心臓にやさしい食生活を継続でき、少しずつ心臓のケアを行っていきましょう。

まとめ:習慣で心臓を守る 日々のケアが重病の予防に

今日から心臓のケアを始めて

多くの病気を予防しなきゃね

心臓を労ることで自然と

体の各臓器を労る事ができます

・心臓をケアすることで血圧改善

・睡眠を見直して心臓病を予防

・心臓のためにも喫煙を肥満を解消

心臓を労っていくためにも日々の塩分の見直しから始めていき、血圧の数値を少しずつ改善、血管を守ることで自然と心臓のケアに効果を発揮

食事を少しずつ改善していくとともに、睡眠質にもこだわるようにしていき、朝の過ごし方を変えて自律神経を整えていきます。

食事以外にも人間関係や喫煙、肥満の改善にも少しずつ変化を加えていき、心臓へ負担をかけないようにしていく必要があるのです。

心臓に負担をかけないことを意識していくことで、高血圧をはじめ、高血糖に肥満なども避ける事ができ、健康的なリライフを送る事ができるのです。

食事や睡眠など今を見直していき

心臓に優しい生活を送っていきましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30428f93.15e7832b.30428f94.5d3e44f3/?me_id=1369455&item_id=10000110&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2Fthumb%2Ftop%2Fimgrc0129661909.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d228e33.0c08d59a.2d228e34.2daed3f9/?me_id=1333424&item_id=10000359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flohas-s%2Fcabinet%2Fshohin%2Ffiber%2Fkinousei_inuria%2Fimgrc0076728978.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219d731b.5da08e0a.219d731c.c8aee4cc/?me_id=1212142&item_id=10126692&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fitem_img%2Ftxt20%2F220715_dha_03.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219d731b.5da08e0a.219d731c.c8aee4cc/?me_id=1212142&item_id=10268254&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fitem_img%2Ftxt20%2Fts_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219d731b.5da08e0a.219d731c.c8aee4cc/?me_id=1212142&item_id=10268037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fitem_img%2F241226_rak_1000_03.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a41e009.0189972a.4a41e00a.a82f4d8d/?me_id=1322796&item_id=10031129&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftanosinia%2Fcabinet%2F1%2F102%2F428404.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a41ea8f.35c0e02a.4a41ea90.139fd392/?me_id=1201798&item_id=10057551&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmaxshare%2Fcabinet%2Fmaster%2F1st%2Fmax-a09239.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e81622a.2c5f3af5.3e81622b.b3b9f365/?me_id=1353147&item_id=10000011&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmujina%2Fcabinet%2Fitem%2Fmujina0008%2Fmujina0008_top.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a422547.7176a47d.4a422548.610ace62/?me_id=1323161&item_id=10000244&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkewpie-blueflag%2Fcabinet%2Fgazou_test%2F15_main.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/486614d2.3f0e3fd3.486614d3.7bbdf1dc/?me_id=1429592&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnayamikaiketsulab%2Fcabinet%2Fitem%2Fnempure%2Fimgrc0107189666.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3610f5d5.2eb3609e.3610f5d6.71312247/?me_id=1395223&item_id=10000102&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Faequalis%2Fthum%2Fkn-ketsuatsu_thum_r.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/264368e7.eb58882b.264368e8.823d1d73/?me_id=1335893&item_id=10009956&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffancl-shop%2Fcabinet%2Fitem-img%2F5000-5499%2F5385.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30428f93.15e7832b.30428f94.5d3e44f3/?me_id=1369455&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2F08563445%2F09114067%2Fimgrc0131124535.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/479540d9.c4ef74ff.479540da.299f8328/?me_id=1205855&item_id=10000040&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftea-life%2Fcabinet%2Fdrink%2Fmeta%2F22950_thumb02.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d282d30.80402f9d.2d282d31.c658ed91/?me_id=1294199&item_id=10000052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbambi-water%2Fcabinet%2Fpage%2Fbps%2Fbps_th00_2412.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361c8378.cdc790e4.361c8379.b0ad1cec/?me_id=1277502&item_id=10006760&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcoconial%2Fcabinet%2Fcommodity%2Fb%2Fbpa11_w820.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36262dfc.297662b1.36262dfd.5bf5b19f/?me_id=1322954&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flife-rhythm%2Fcabinet%2Fitem01%2Fhcr-7104_s.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30428f93.15e7832b.30428f94.5d3e44f3/?me_id=1369455&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2Fthumb%2Ftop%2Fimgrc0129661885.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44e8d41f.2f45193c.44e8d420.d54f860f/?me_id=1360250&item_id=10000928&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshade%2Fcabinet%2Fthum%2Fcg-dsp11nobr101-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント