目次

はじめに

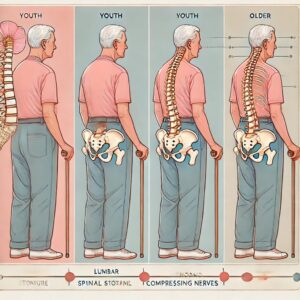

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、そして脊柱管狭窄症が原因になり足が痺れてなどを起こす坐骨神経痛などに悩む方は増えています。

脊柱管狭窄症はいきなり起こることはなく、今までの姿勢の悪さ、癖が影響し背骨が変していく症状になります。

例えば、スマホやパソコンでの作業で前かがみになり、この姿勢を長時間とることで背骨に大きなダメージがかかります。

背骨は本来緩やかなカーブをしている首の骨が、不自然な体勢、姿勢によってストレートネックと呼ばれる現代病から引き起こすことも

ずっと座っていることでも自然と腰に負担がかかり、骨が変形していき、自分では思っている以上に背骨が曲がってしまうのです。

まずは、脊柱管狭窄症のことを知っていき、今の生活習慣を見直すきっかけにし、突然の痛みと決別をしていきましょう。

生活習慣で対策と改善を

高血圧や高血糖など、対策改善のために塩分や糖質を控える方は多くおられますが、脊柱管狭窄症のために姿勢を正す方は非常に少ないのが現状です。

普段の食生活を改善することと同じように、脊柱管狭窄症の改善のためには普段の姿勢が重要になり、対策、改善方法になっていくのです。

姿勢も立つ姿勢、歩く姿勢、座る姿勢などを少しずつ意識していくことで、脊椎に負担をかけることが減り、年齢を重ねても綺麗なS字カーブを描いた背骨になります。

日常生活での注意点を把握していき、日々予防策をとり、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの発症を防いでいきましょう。

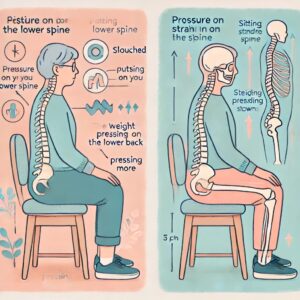

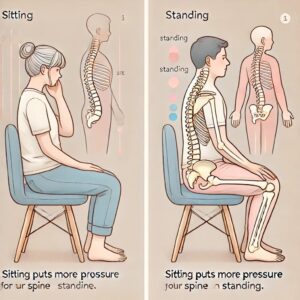

座ると腰椎への負担が大きくなる

私たちは「立っているよりも座っている方が楽」と思いがちですが、実は体にかかる負担は座っているときの方が大きいのです。

立っているときは、上半身の荷重を足や股関節へと分散させることができます。

しかし、座ってしまうと、その荷重は骨盤と腰椎に集中し、腰に大きなストレスが加わり、長時間のデスクワークや車の運転は腰痛を招く大きな要因となっています。

腰への負担を減らすための正しい椅子の座り方は、まず、深く腰掛け、背もたれに骨盤をしっかりつけること。

背筋を自然に伸ばし、膝の角度を90度に保つように座ると腰椎のS字カーブが保たれ、負担が軽減され、足裏を床にきちんとつけることも重要で、体重を分散させる役割を果たします。

しかし、正しい姿勢であっても腰椎にかかる負担は決して軽いものではありません。

研究によると、立っている状態を基準にすると、正しい座り方でも腰への負担は約1.4倍に増加し、悪い座り方をすると1.85倍にもなるといわれ、猫背や足を組んで座るなどの不良姿勢は、腰に大きなダメージを与えているのです。

さらに日本人は座り過ぎの傾向にあり、長時間のデスクワーク、テレビ視聴、スマートフォン操作など、気づけば何時間も座っていることは珍しくありません。

腰を守るためには、正しい姿勢で座ることはもちろんですが、同じ姿勢を長く続けないことが肝心です。

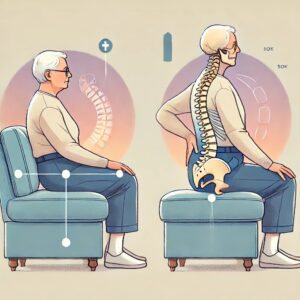

ソファーで長時間座るのは要注意

家の中でリラックスする場所といえばソファーですが、ソファーは種類やデザインによっては、実は椅子に座るよりも腰に悪影響を与えることもあり、柔らかすぎるソファーや座面が低いソファーは要注意です。

座面が低く柔らかいソファーは、深く腰をかけることが難しく、自然と足を前に投げ出すような座り方になりがちです。

浅く腰掛けた姿勢では骨盤が後ろに倒れ、背骨のS字カーブが失われ、その結果、無理に背骨や腰椎で上半身を支える形となり、かえって腰への負担が増してしまいます。

「くつろいでいるつもりが、実は背骨を酷使している」という逆効果になっているケースも少なくないのです。

さらに、ソファーは、座面が柔らかく沈み込むため、立ち上がる際にも腰に強い力がかかります。

シニア世代では、立ち上がる動作そのものが腰椎に大きなストレスを与え、腰痛の引き金になることもあり、長時間ソファーに座ることが慢性的な腰痛を悪化させる要因になるのです。

また、ソファーに横向きに寝そべる姿勢も要注意、一見楽に思えますが、体の片側だけに体重がかかり、背骨がねじれた状態で固定され、腰椎や骨盤周囲の筋肉にアンバランスな負荷が加わり、腰痛や肩こり、血流不良を招くことがあります。

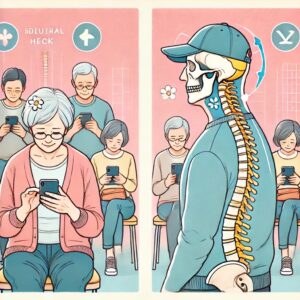

スマートフォンも姿勢が重要

スマートフォンが普及し始めてからおよそ20年たち、便利さの一方で、頸椎のトラブルや脊柱管狭窄症を訴える人が増加してきました。

近年は高齢世代でもスマートフォンを日常的に使用する人が多くなり、1日4時間以上触っているという方も珍しくありません、その結果、姿勢の悪さに起因するトラブルは今後ますます増えていくと予想されます。

スマホを操作するとき、どうしても首を曲げて下を向いてしまいますが、人間の頭は約5キロほどの重さがあり、首を前に傾ける角度が大きくなるほど、頸椎や背骨にかかる負担は何倍にも増してしまうのです。

これが長時間続くことで、首や肩の筋肉が硬直し、慢性的な肩こりや首の痛みだけでなく、背骨全体への影響から腰痛やしびれへとつながる可能性があります。

高齢世代にとっては、加齢により背骨や椎間板のクッション機能が低下しているため、スマホ姿勢の悪影響が顕著に出やすいのです。

頸椎に負担がかかることで脊柱管狭窄症を悪化させる要因となり、歩行障害や手足のしびれといった深刻な症状を招くこともあります。

こうしたトラブルを防ぐには「姿勢を意識すること」が大切で、スマホを操作する際は下を向かず、なるべく目線の高さに画面を持ってくるようにしましょう。

さらに長時間同じ姿勢を続けないよう、こまめに休憩を入れて首や肩を軽く回すストレッチを取り入れると効果的です。

日常生活でも腰痛の原因になることも

腰痛は特別な動作やスポーツのときだけに起こるものではなく、日常生活の中のちょっとした習慣や動作が大きな原因になることがあります。

気をつけたいのは、重たい荷物を持つときで、宅配便の荷物や買い物袋などを床から直接持ち上げると、腰椎に大きな負担が集中します。

腰からかがんで持ち上げようとすると、腰椎のクッションである椎間板に強い圧力がかかり、ぎっくり腰や椎間板の損傷につながりやすくなります。

正しい持ち上げ方は、一度しゃがんで膝を曲げ、立ち上がる動作と一緒に荷物を持ち上げることです。

腰だけを曲げるのではなく、足腰全体の筋肉を使うことで、腰椎への負担を分散させることができます。

また、体をねじった姿勢で荷物を持ち上げるのも腰を痛める原因になるため、必ず正面から荷物に向き合うことが大切です。

普段の買い物やお出かけの際に持つバッグや荷物も腰痛に影響し、片側の肩にだけバッグをかけると、体のバランスが崩れ、背骨が傾いて筋肉に偏った負担がかかります。

これが習慣化すると慢性的な腰痛や肩こりの原因となるので、できるだけリュックサックのように両肩にかけて均等に負担を分散させるか、荷物を軽くする工夫をしましょう。

また、女性に多いのが、買い物帰りに片手に複数の袋を持つ習慣、重さが片方の腕や腰に偏ることで、骨盤や腰椎にねじれが生じ、痛みを引き起こす要因になります。

買い物袋は両手に均等に分けて持つ、キャリーカートを利用するなど、工夫次第で腰への負担を軽減することが可能です。

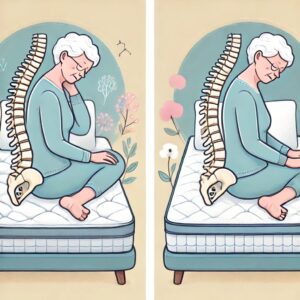

寝具は非常に重要になる

腰痛や脊柱管狭窄症の改善・予防において、寝具の選び方は見過ごされがちですが、実は非常に大きな役割を果たし、私たちは1日の約3分の1を布団やベッドの上で過ごすため、その時間の姿勢が腰椎に与える影響は想像以上に大きいのです。

まず、マットレスの硬さが重要になり、柔らかすぎるマットレスは体が沈み込み、背骨のS字カーブが崩れて腰に負担が集中します。

一方で硬すぎる寝具は、肩やお尻など一部に圧力がかかり、血流が妨げられて寝返りが減ってしまい、「体が沈み込みすぎず、かつ適度に体圧を分散できる中程度の硬さ」で、背骨の自然なラインを支えられる寝具です。

また、枕の高さも腰への負担に直結し、高すぎる枕は首が前に曲がり、頸椎から腰椎にかけて無理なカーブが生じます。

逆に、低すぎると頭が後ろに反ってしまい、同様に背骨のラインが崩れ、自分の首の長さや肩幅に合った高さの枕を選ぶことが大切で、寝たときに耳と肩がまっすぐになるのが理想です。

さらに、布団の環境も軽視できず、古くなった敷布団はへたりやすく、腰だけが沈んで痛みを悪化させることがあります。

適度な弾力を保つ敷布団やマットレスを使用すること、あるいは敷布団を定期的に干して清潔に保つことも快眠につながります。

寝具が体に合っていないと、夜間の腰痛で何度も目が覚めたり、朝起きたときに腰が重いといった不調を感じやすくなるのです。

自分に合った寝具を選ぶことで、腰椎への負担を軽減し、質の高い睡眠を確保することができます。

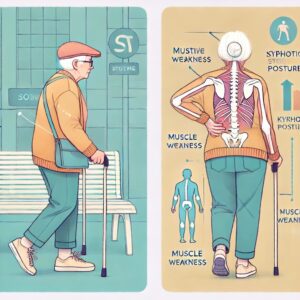

無意識の猫背歩きに筋肉不足のサイン

街中を歩いていると、背中を丸めたまま猫背の姿勢で歩いている人を見かけますが、この「猫背歩き」、加齢や生活習慣によって背筋や下半身の筋力が低下しているサインの一つです。

本人は気づかずに歩いていても、周囲から見ると背中が丸まり、肩が前に出て、重心が不安定になっていることが多いのです。

人間の背骨は本来、緩やかなS字カーブを描いており、頭や上半身の重さを効率的に分散しています。

しかし、筋肉が衰えると、このカーブを支えられず、背中が前に倒れ込むようになり、腹筋や背筋、太ももやお尻の筋肉が弱っていると、姿勢を維持できなくなり、無意識のうちに猫背姿勢になってしまうのです。

猫背のまま歩くと、呼吸も浅くなりやすく、酸素を十分に取り込めず疲労感が強くなることもあり、視線が下がることで歩幅も小さくなり、転倒リスクが高まります。

このことは、シニア世代にとって非常に危険で、骨折や寝たきりのきっかけになる可能性も否定できません。

さらに、猫背歩きは脊柱管狭窄症や腰痛の悪化にもつながり、背骨が前方に傾いた状態が続くと、腰椎や椎間板に余分な負担がかかり、神経圧迫によるしびれや痛みを招くからです。

歩くとすぐに疲れる、長い距離を歩けないと感じる人は、筋肉不足と姿勢の崩れが重なっている可能性があります。

猫背歩きに気づいたら、それは「筋肉を鍛え直す必要がある」という体からのサイン、背筋を意識して胸を張る、腹筋を軽く引き締める、歩幅をやや広くして腕を振るといった工夫を心がけましょう。

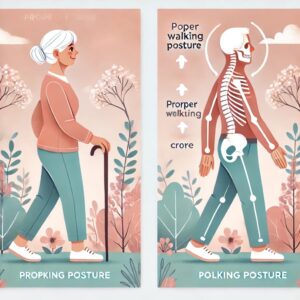

1日20分のウォーキングで姿勢改善

姿勢の悪さや腰痛の原因には、筋力不足や運動不足が大きく関わり、その改善に効果的なのが、日常に無理なく取り入れられるウォーキングです。

正しいフォームで歩くことが重要で、これを意識するだけで余分な脂肪を落とし、日常生活の姿勢も自然と良くなっていきます。

ウォーキングは、ただ歩くだけではなく、背筋をまっすぐに伸ばし、目線を前に向け、腕を軽く振りながら歩くことがポイントになり、正しい姿勢で歩くことで体幹や下半身の筋肉がバランスよく使われ、骨盤が安定し、猫背や腰痛の改善にもつながるのです。

さらに、1日20分から30分程度のウォーキングを習慣化すれば、血流が改善し、全身の代謝も上がり、今以上に脂肪燃焼が促され、肥満対策や生活習慣病予防にも効果を発揮します。

大切なのは、いきなり長時間歩こうと無理をしないことで、運動不足の人ほど、張り切りすぎると膝や腰を痛める原因になります。

最初は1日10分程度から始め、少しずつ20分、30分と時間を延ばしていきましょう、ウォーキングは特別な道具も必要なく、自宅の周りや公園などで気軽に始められる点も魅力です。

また、歩く時間帯も工夫すると続けやすく、朝のウォーキングは気分をリフレッシュさせ、1日の活動をスムーズに始められますし、夕方に歩けば1日の疲れをリセットし、睡眠の質を高める効果も期待できるのです。

まとめ

脊柱管狭窄症や腰痛の多くは、日常生活の中に原因があり、座り方や立ち方、歩き方、寝具の選び方といった小さな習慣が、背骨や腰椎への負担を左右しているのです。

正しい姿勢を意識することは、薬や治療と同じくらいの改善効果を持ち、長時間の座位や柔らかいソファー、うつむいてのスマートフォン操作は、知らず知らずのうちに腰や首を痛める原因になります。

まずは1日20分のウォーキングや、正しい姿勢での生活を心がけ、寝具を見直し、体に合った環境を整えることで、姿勢が自然と整い、脊椎のS字カーブを保つことができます。

日常の何気ない行動を少し意識するだけで、腰痛を防ぎ、脊柱管狭窄症の進行を食い止めることができるのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

42-終

コメント