こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、体全体の老化 元凶の糖化を防いでミライフ中の健康対策の話になります。

先日同窓会があったんだけど

年齢のより若く見える人は不思議ね

同窓会は良かったですね

若く見える方は確かにおられます

反対に年齢よりもだいぶ上に見える人も

何か普段の生活であるのかしら

普段からの対策では体の糖化対策から

始めていき老化を防いでいきましょう

体が糖化する現象は、外見だけではなく、内側の老化を加速させてしまうので、病気を引き起こしやすく、治癒もしにくくなるのです。

体が老けるか老けないかは、普段どれだけ糖化を防ぐかが鍵を握るのですが、老ける行動は無意識のうちに行なっている事が多く、ゼロにすることはできません

ゼロにする事はできませんが、意識して今日から遅らせることは可能になり、遅らせる事でアンチエイジングや健康寿命の延長や重病知らずの体作りに

いきなり全力で行うのではなく、小さく実践大きな効果で取り組んでいき、体の中から老化を食い止めていき、ミライフ中の健康習慣を充実していきましょう

・体に糖化が起こるとどうなるか

・糖との付き合い方が健康を左右

・AGEsが体を蝕む原因に

糖化を防ぐ意識していく事で

今後の病気の予防を始めましょう

目次

老化の原因である糖化のことを知ろう

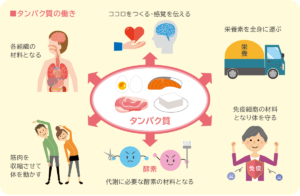

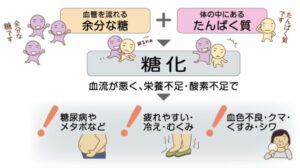

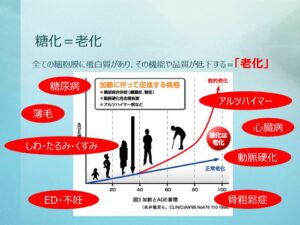

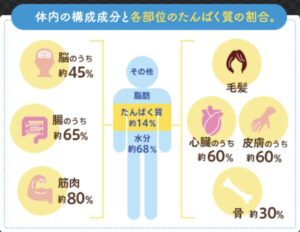

糖化とは、体内の余分な糖分がタンパク質と結びついて、全身の組織を劣化させる現象に、人の体は、血管、筋肉、臓器も髪や爪もタンパク質で生成されています。

タンパク質は、体内に入ってきた糖と結びやすい性質があり、体の中にたくさん余ると、両者が結つき、タンパク質が変形、劣化し、脆く壊れてしまうのです。

この現象が糖化になり、糖化が進むと、血管、内臓器官、肌などのタンパク質でできた組織がどんどん劣化し、脆く壊れやすい状態に変化をするのです。

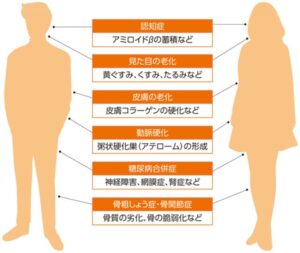

血管の中で糖化が進むと動脈硬化が起こりやすくなり、臓器の細胞で糖化が進めば、その臓器の働きが低下をしてしまいます。

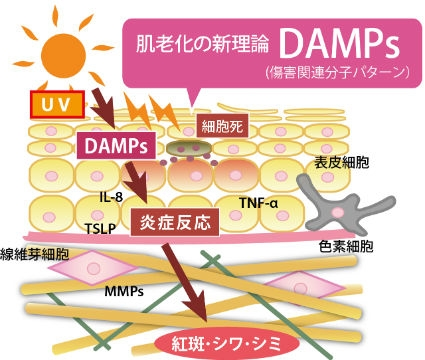

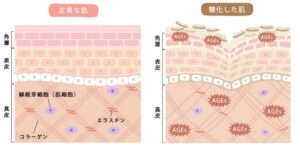

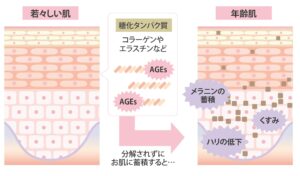

骨の糖化が進んでしまうと、骨質が落ちて折れやすく、肌で糖化が起こるとコラーゲンが変性、劣化をしてハリや潤いがなくなり、しわやシミ、たるみの原因にも

これらは老化現象にも同じように見られるのですが、糖化が進むと体内で老化が加速し、病気が進行したりするようになります。

糖化は、体の老化だけでは止まらず、脳の老化にも大きな影響をし、認知症やアルツアイマー病のリスクを上げることもわかっています。

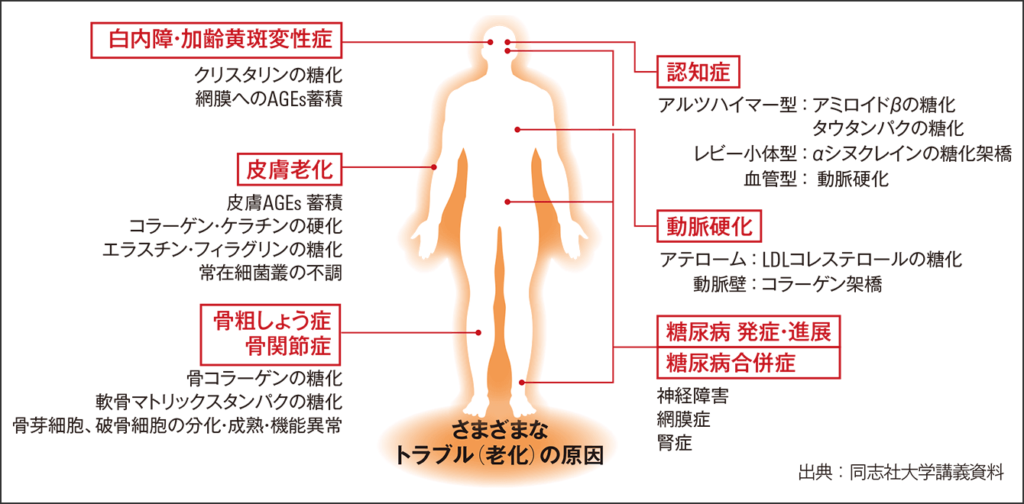

糖化の進行は、人の頭から足先までの全身がどんどん老い、衰えてしまい、様々な病気を引き起こし、回復スピードも遅く、症状が悪化をすることもあるのです。

糖化を甘く見ずに、老いを加速させるのを避けていくためにも、自らの手で糖化を進めないようにしていくため、対策と改善を行いましょう

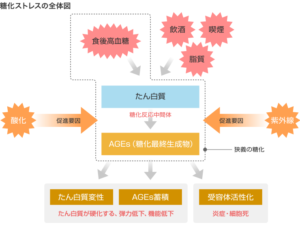

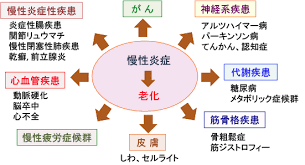

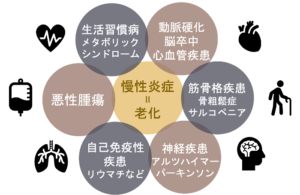

① 老化を引き起こす大きな要因達

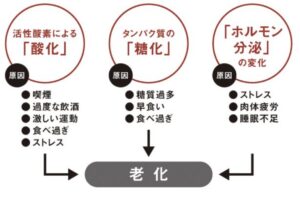

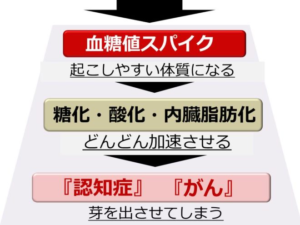

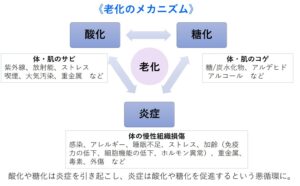

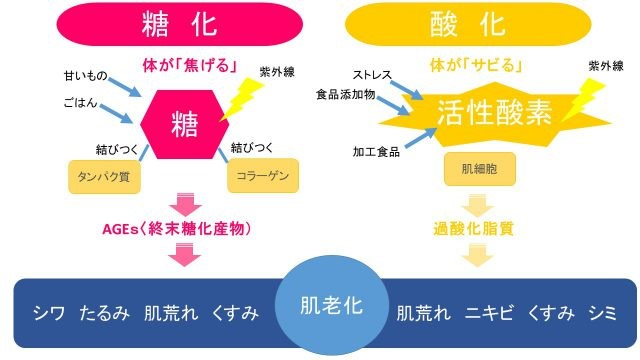

老化を進める3大要因が「糖化」「酸化」「炎症」とされており、酸化は釘やりんごを放置すると変色する現象が体内で起こるのです。

体内に取り入れた酸素が熱やエネルギーを作る過程で活性酸素を生成、この活性酸素が過剰に作られると細胞を傷つけたり、障害を引き起こすのです。

酸化と糖化はお互いに影響しながら同時に進行し、糖化が進むには酸化の力が作用していき、酸化が強くなると糖化もより起こりやすくなるのです。

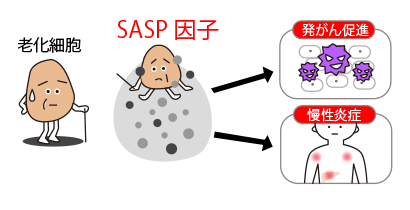

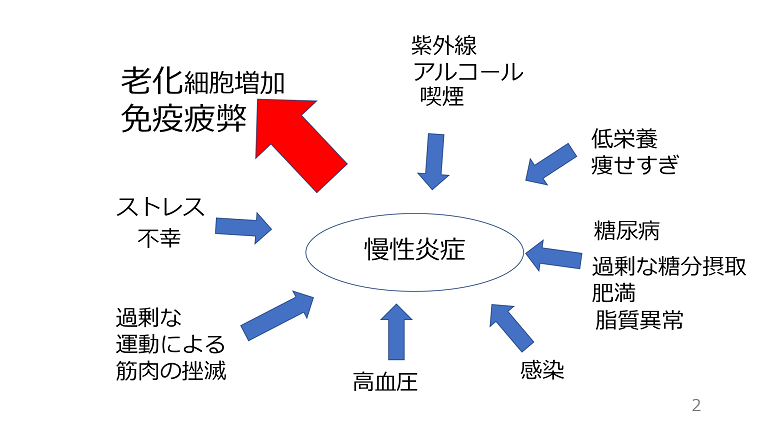

そして、老化の原因のあげられる炎症、炎症は風邪で喉に炎症を起こるなど、ウイルスや病原菌などの異物が体内に入り込む外因性の物と、老化の原因の内因性の物があるのです。

内因性の炎症は、自分自身の体内組織の細胞が老化し変性、刺激物質を分泌し、そのことにより引き起こされる炎症になります。

この炎症は、血管、内臓器官、皮膚など体内の至る所で慢性的に発生し、それによる細胞や臓器の器官障害が老化や病気を引き起こす要因になるのです。

この炎症も酸化と糖化が深く関わり、糖化や酸化が進めば炎症が起こりやすくなり、炎症が多くなると酸化や糖化が進む悪循環になるので、注意が必須になっていきます。

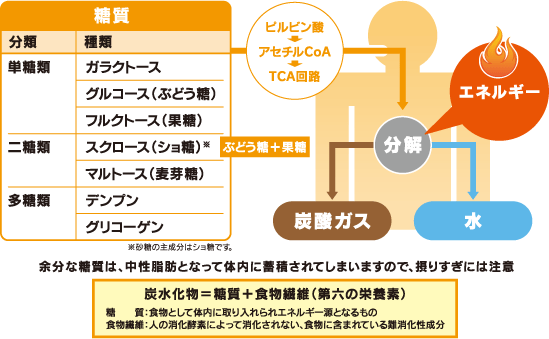

② 糖質過多が糖化の始まりになる

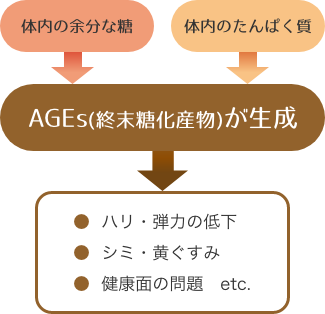

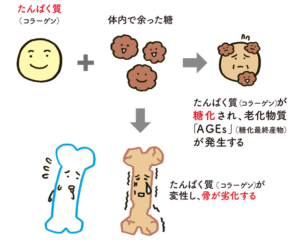

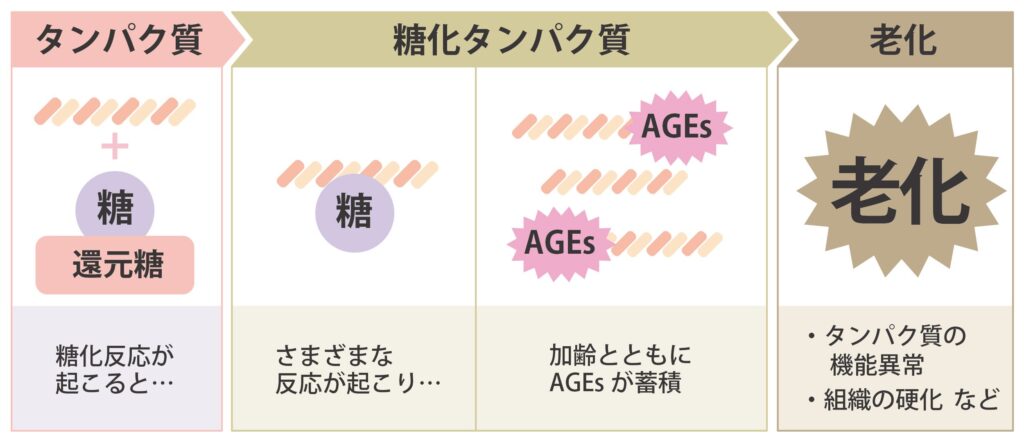

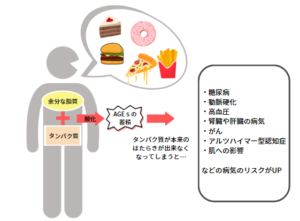

糖化は、糖の過剰摂取により、タンパク質と結びついて老化加速物質•AGEsが発生、そのことにより体を構成する組織や血管が脆くなっていくのです。

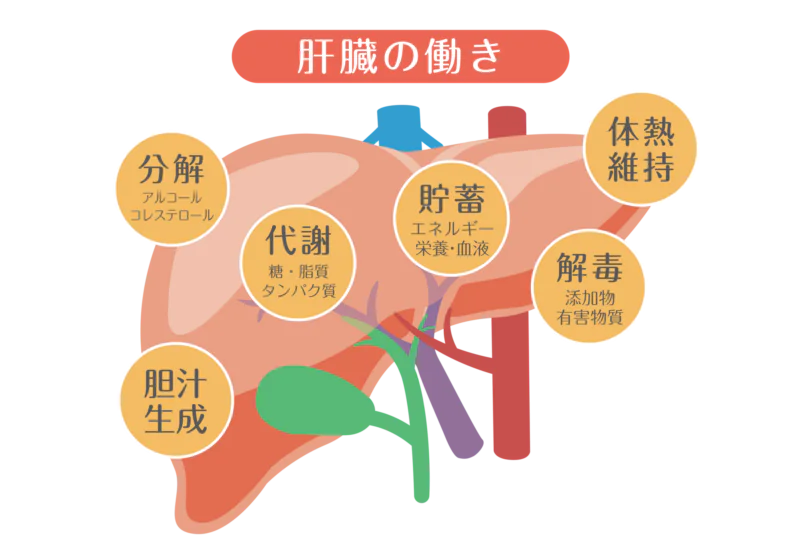

体内で食べ物から分解されたブドウ糖、エネルギーを作るための糖になり、多くの糖の内、半分ほどが肝臓に運ばれてストックされていきます。

その一方残りの糖は血液中に入り込み、全身の細胞に運ばれていき、すぐに必要なエネルギーを生み出すために使用をされていくのです。

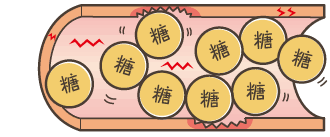

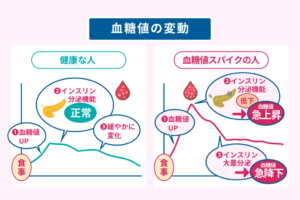

また膵臓から出るインスリンが血糖値を下げてくれるのですが、糖質を摂り過ぎてしまうと、血液中に糖が溢れてしまいます。

糖が溢れてしまうと、肝臓のインスリン分泌が間に合わなくなり、糖が血液中に溢れ血糖値が上昇、血管を傷つけ、血液の流れが悪くなるのです。

そして、体内のタンパク質を結びついて、AGEsに代わり、体を老化させたり、病気の進行、重病の引き金などになってしまうのです。

③ AGEsが体に蓄積し続けると

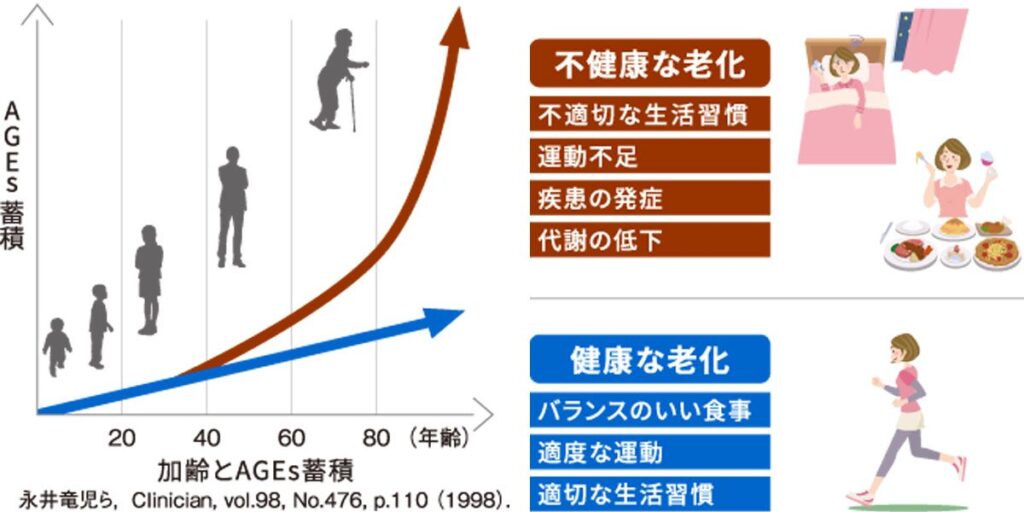

AGEsは、若いうちから少しずつ体に蓄積をされていき、年齢と比例して多い傾向に、個人の生活習慣でも差が付き、老化のスピードや体の衰えに大きな変化を与えます。

人の体にAGEsが溜まる原因に、体内で余った糖がタンパク質と結びついてAGEsが生成される事と、食べ物に含まれているAGEsを口から取り込むケースがあります。

特に注意をするのが、体内でタンパク質と結びつくAGEs、このAGEsが多くなると体の至る所に悪影響を与えてしまい、少しずつ生活に支障が出始めます。

AGEsを放置したり、増やしし続けてしまうと、血管、内臓、脳、肌など体内のタンパク質組織が劣化、損傷し活力が失われ年齢以上の老化や病気が見られるようになるのです。

④ 無意識に食べるAGEsに要注意

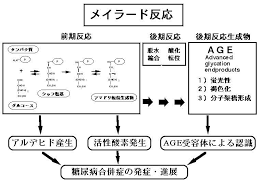

糖化は体内だけで起こる訳ではなく、糖とタンパク質が結びつく反応は、日常生活でも見られ、パンを焼き過ぎた時のこんがりと焼けた褐色に変化した状態、メイラード反応を指します。

パンの中の砂糖が、卵や牛乳などのタンパク質と結びつき、そこに熱が加わり変性してしまう現象ですが、メイラード反応は普段の生活で、ワッフルやパンケーキ等数多くあります。

食品のAGEsは高温で調理すればするほど数値が高くなり、同じ鶏肉だとしても蒸す調理方法と揚げる調理方法では大きくさが出てしまうのです。

これらを全部避ける必要はなく、食べ過ぎずに程よく食べていく事が重要に、極端に食べないと決めるとストレスになるので、焦げた部分は控えるなど工夫して食べましょう

⑤ 糖化で体が脆くなっていく

人の筋肉はほとんどがタンパク質、肌や髪もコラーゲンやエラスチンなどのタンパク質で構成され、血管や臓器などタンパク質は至る所で使用されます。

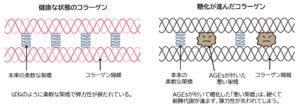

これらタンパク質は、通常、体の構成物を内側からしっかりと支え、弾力や柔軟性を与えるのですが、AGEsはタンパク質に直接くっつきこの性質を阻害します。

この現象を「AGEs架橋」と言い、架橋は橋をかけるという事で、AGEsが正常なタンパク質に対して手をのばしていき、AGEsを活性化させてしまいます。

AGEsが体に蓄積されていくと、正常なタンパク質も硬直化してしまい、脆く壊れやすい状態へ編成し、肌の場合、弾力や柔軟性が失われてたるみやしわ、シミができやすくなります。

このように、タンパク質でできた体の構成物は、AGEsに抱き包まれると、化石化したように硬くなり、もろく壊れやすく、劣化しやすい状態になるのです。

⑥ AGEsが受容体と結びつくと炎症に

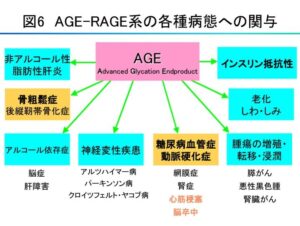

AGEsが更に悪化するケースもあり、AGEsには受け皿である受容体が存在しこれをRAGE(レージ)と言い、このRAGEと結びつくと、炎症シグナルが活発になります。

AGEsがRAGEという受け皿を得る事で、体中の細胞が炎症の危険に晒されてしまい、この炎症が起こると活性酸素が増加し、細胞の活力がなくなり老化スピードが早まります。

この炎症で特にダメージを受けるのが血管、AGEsは血管の弾力や柔軟性を失わせるのですが、そこにRAGEの炎症が加わると、動脈硬化のリスクが高まり、血管の詰まりを引き起こすのです。

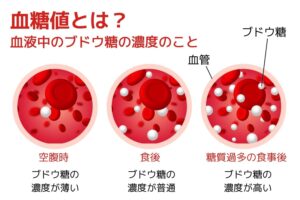

⑦ 食後の血糖値の上がり方で糖化が分かる

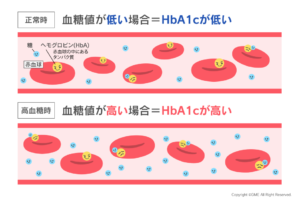

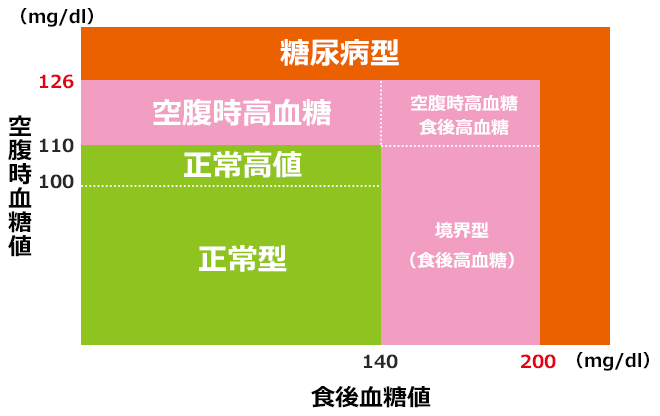

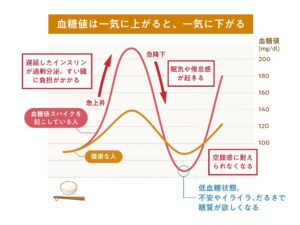

糖化の目安になるのは食後の血糖値、糖化は食後の血液中に余分な糖が溢れて発生する現象、食後、高血糖になっているかを調べることに

糖化が進んだ人や糖尿病リスクがある人は、インスリンがすぐに分泌されず、食後血糖値が上がったまましばらく下がらない特徴を持っています。

体に一番AGEsが出来やすいのは食後約1時間後になり、この時点で血糖値が150を超えているのは、少し危険地帯で、200を超えると赤信号になります。

食後に決まって眠くなる人も注意が必要になり、血糖値スパイク、食後の血糖値が高くなっている可能性があり、胃もたれがある方も血糖値が高い状態です。

お腹いっぱいに食べたり、糖質過多の食事を行った際に、体の中では余分な糖とタンパク質が結合し、AGEsが量産されてしまうので食事を見直してみましょう

まとめ:糖分の摂りすぎを防止し糖化を止める

糖化の恐ろしさや体への影響が

しっかりとわかったから対策しなきゃ

糖質を0にするのではなく

日々少しずつ減らして糖化対策を

本日は、体全体の老化 元凶の糖化を防いでミライフ中の健康対策の話を解説していきました。

・老化を加速させる3大要因

・糖質過多を防いでAGEsを減らす

・食後の血糖値に注意して糖化を防ぐ

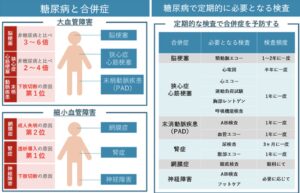

糖質を摂り過ぎた状態を放置し続けると、体内には糖が溢れ続け、高血糖からの糖尿病を招いてしまい、合併症を引き寄せてしまいます。

糖尿病の人の健康寿命は健康な人よりも10年以上短いこともわかっており、糖尿病腎症を患うと5年以上の生存率も大幅に低下をします。

出来るだけ早い段階でのAGEsや食後血糖値への対策を取ることで、高血糖、糖尿病、合併症のリスクを大きく下げる事ができるので、まずは今の食事を見直しを

体の糖化を最低限にしていくことで、体の中から老化を防ぐことができ、見た目も若々しさを保つことができます、今日から糖化対策を始めてリライフ中の老化を防ぎましょう

糖化や酸化を最低限に抑えていき

老化防止と健康管理を行いましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント