目次

はじめに

日本では高齢者の割合が年々増加し、それに伴い認知症の患者数も比例するように増え続けています。

かつての食生活と比べて現代は食の内容が大きく変化し、体を支える栄養だけでなく、脳が必要とする栄養まで不足しやすい環境に

脳は常にエネルギーや特定の栄養素を求め、十分に満たされてこそ、記憶や思考、感情の働きが維持されます。

ところが、食べる物の選び方や調理の仕方によっては、脳の老化を早めてしまうこともあるのですが、脳を守る食材や栄養を意識すれば、その進行を遅らせることもできるのです。

これから紹介する内容を通じて、脳の栄養を整え、認知症を遠ざける日々の食事のヒントを一緒に探っていきましょう。

脳の老化は栄養素で止める

近年言葉が広がっているフレイル「弱さ、もろさ」の造語になり、加齢による予備力の低下が原因になり、心身ともに衰えてしまい、健康被害やQOLが大きく下がった状態に。

このフレイルが健康寿命と関係する重要因子になり、フレイルを防ぐ事で晩年の寝たきりや重病など防ぐ事に直結していくのです。

フレイルは健康な状態と身体機能に何らかの問題がある「介護が必要な状態」の間に位置している状態で、一方的に悪くなるのでなく、生活習慣を変える事で健康状態に戻ることも可能になります。

年齢を重ねていくと基礎代謝量が低下し、エネルギーの消費量も低下、食欲の低下にも繋がり、栄養不足、体重が減少し、フレイルの大きな原因を言われる「サルコペニア」にも。

このまま放置をし続けると、さらに筋肉が減少、基礎代謝量が低下の悪循環に陥ってしまうので、この負のループに入る前に対策、改善を行っていきましょう。

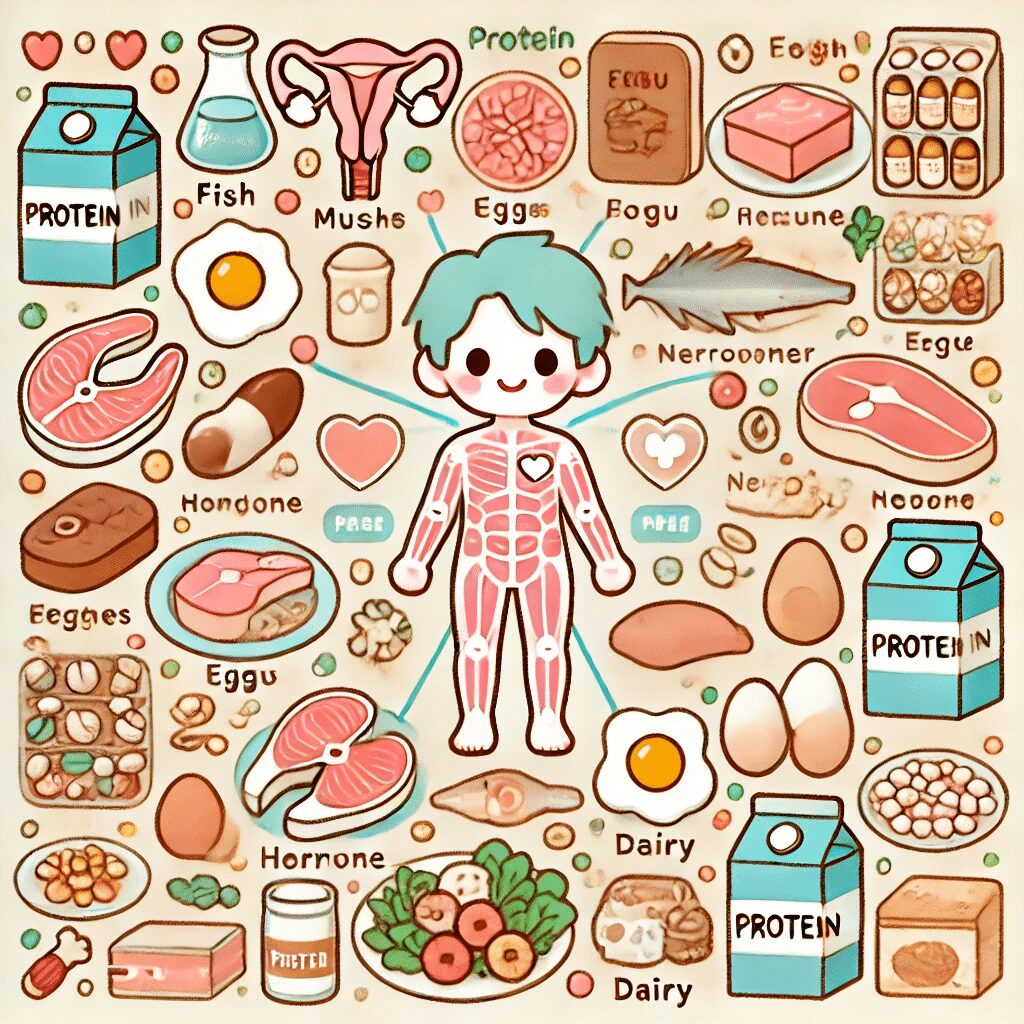

圧倒的に不足しているタンパク質

圧倒的に不足している栄養素としてタンパク質が上げられ、タンパク質は筋肉や臓器だけでなく、ホルモンや酵素、神経伝達物質といった体を動かすためのあらゆる原料となります。

脳で情報をやり取りする神経伝達物質の多くも、アミノ酸をもとに合成されており、十分なタンパク質があってこそ脳の働きは健やかに保たれるのです。

しかし、現代の日本人はタンパク質摂取が大きく低下しており、厚生労働省の調査でも、1995年をピークにタンパク質の摂取量は減り続け、いまや1950年代の水準にまで戻ってしまいました。

これは年齢に関わらず広く見られる傾向ですが、高齢者はさらに深刻化し、年齢を重ねると食が細くなり、調理を簡単に済ませてしまうことが増加、肉や魚、豆類といった主たるタンパク源が不足しやすくなるのです。

この不足が続くと、まず筋力が落ち、歩行や日常動作が不安定になります。

筋肉量が減ることで代謝も低下し、脳へ運ばれる栄養や酸素の供給が弱まり、気力の低下や抑うつといったメンタル面の不調も起こりやすく、脳の栄養としてもタンパク質は不可欠であり、毎日の積み重ねが将来の脳の健康を左右してしまいます。

シニア世代が意識したい目安は、体重1キログラムあたり1.0〜1.5グラムのタンパク質を毎日意識していき、体重60キロの人であれば、1日60〜90グラムのタンパク質が必要になるのです。

|

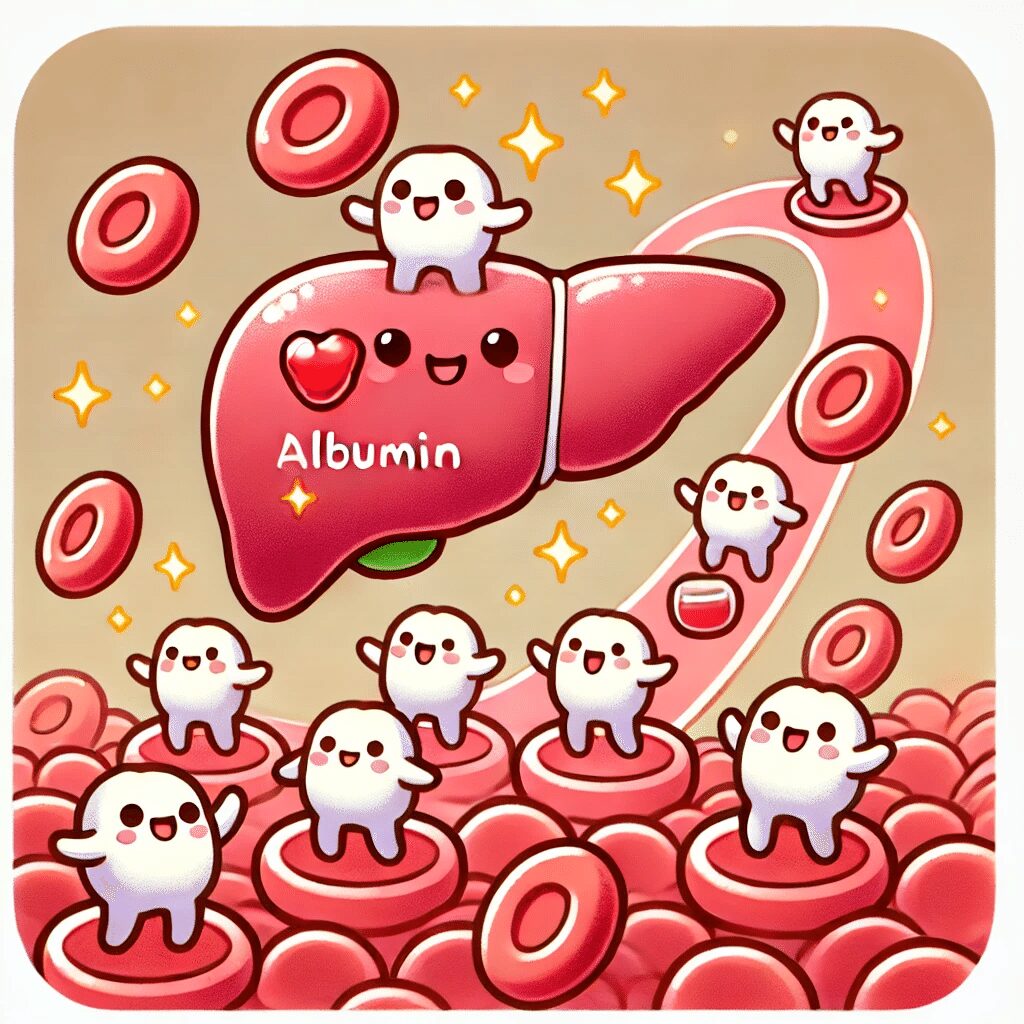

健康診断でアルブミンを見てみる

アルブミンは肝臓で作られるタンパク質で、健康診断の血液検査でこの数値を確認することで、体の栄養状態を知る手がかりとなります。

アルブミンは血液中でさまざまな栄養素を運搬する重要な役割を持ち、その濃度が高い人ほど健康寿命が長いことが報告され、アルブミンの数値は長く元気で暮らすための指標ともいえるのです。

ところが、アルブミンは糖化や酸化といった体内のダメージによって働きを失ってしまい、糖化は余分な糖とタンパク質が結びつく現象で、酸化は活性酸素による傷害になるのです。

これらが進むと、アルブミンは本来の栄養運搬機能を十分に果たせなくなり、体の老化が加速し、健康寿命を延ばすためには、アルブミンを守ること、すなわち日頃から酸化と糖化を防ぐ食習慣を意識することが大切になります。

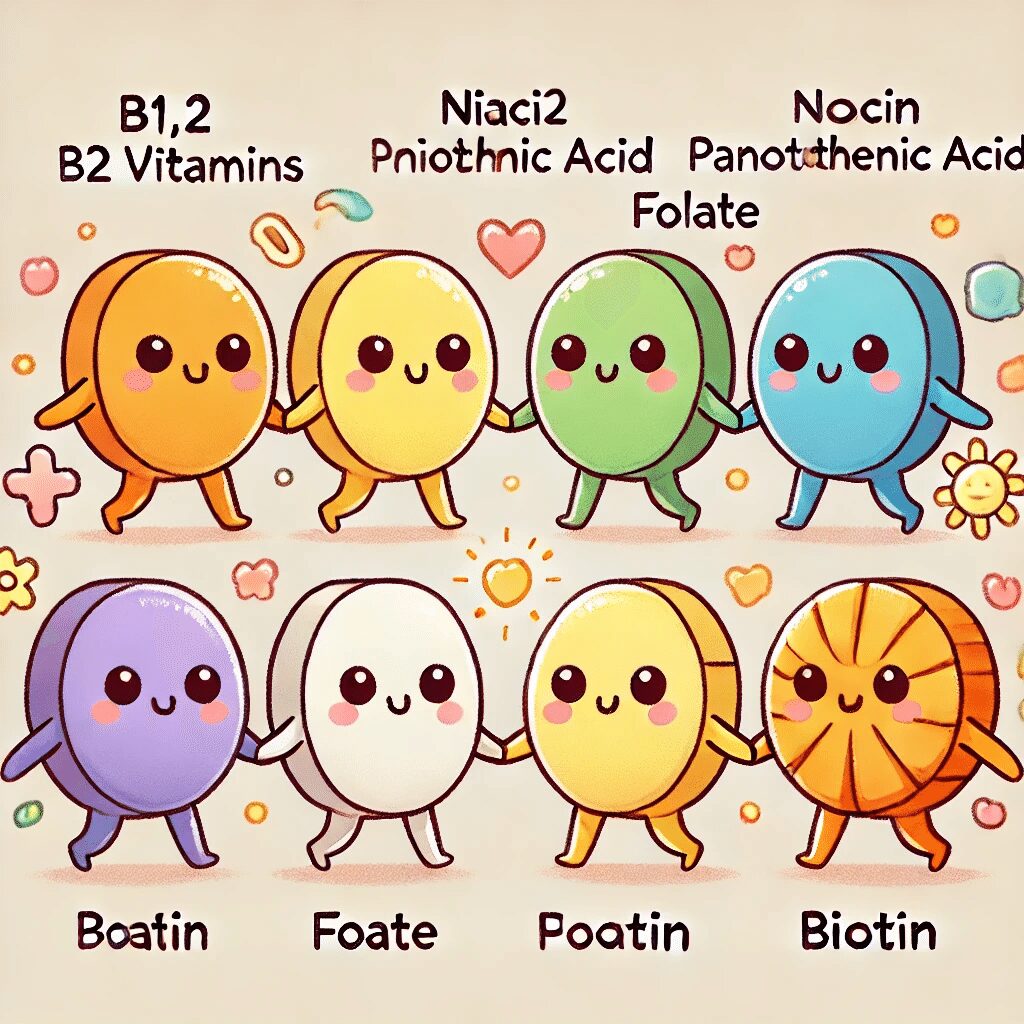

代謝には欠かせないビタミンB群

ビタミンB群には、ビタミンB1・B2・B6・B12・ナイアシン・葉酸・パントテン酸・ビオチンなど複数の種類があり、これらは単独で働くのではなく、互いに助け合いながら複合的に作用している点が特徴になります。

私たちの体内では、こうしたビタミンB群がさまざまな酵素の補酵素として機能し、エネルギー産生や細胞の維持、神経伝達など、生命活動の基盤を支えています。

そのため、ビタミンB群は「代謝ビタミン」とも呼ばれ、あらゆる代謝に欠かせない存在とされています。

人の脳や体を動かすエネルギー源は、タンパク質・脂質・糖質の三大栄養素、これらは食事として摂取した後、胃腸で消化・吸収され、初めてエネルギーとして利用されます。

しかし、消化吸収された栄養素が体内で代謝され、実際にエネルギーに変換されるためには、ビタミンB群の助けが必要になります。

ところが、現代の食生活は精製食品や外食中心になりがちで、ビタミンB群を十分にとるのが難しく、不足しやすい傾向が見られるのです。

さらに、ビタミンB群は脳機能を保つうえでも大きな役割を果たし、タンパク質が体内で分解されるとアミノ酸になり、これが脳内でセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミン、GABAなどの神経伝達物質に作り替えられていきます。

この変換プロセスの多くにビタミンB群が関わっており、不足すると神経伝達物質の合成が滞り、記憶力や集中力が落ちたり、不眠や気分の落ち込み、うつなどのメンタル不調につながることもあるのです。

このように、ビタミンB群は体のエネルギー代謝と脳の健康を同時に支える重要な存在になっていきます。

|

悪玉物質から体を守っていく

私たちの体内で老化と深く関わっている物質のひとつ「ホモシステイン」、ホモシステインは、タンパク質を構成する必須アミノ酸の一つであるメチオニンが代謝される過程で生成される中間物質になります。

通常であれば代謝の流れの中で別の物質へと変換され、体内で過剰にたまることはありませんが、このホモシステインは過剰になると「悪玉化したアミノ酸」とも呼ばれ、血管や神経に負担を与え、老化を早める要因となってしまうのです。

ホモシステインが増加すると、血管の内皮細胞を傷つけ、動脈硬化のリスクを高めることが知られています。

その結果、脳への血流が妨げられやすくなり、認知症や脳梗塞といった重い疾患の発症につながる危険性が高まります。

また、体内で代謝がうまくいかずホモシステインが分解されずに蓄積していくと、全身の血管環境に悪影響を及ぼし、心臓病や腎機能障害といったさまざまな重病を引き起こす可能性もあるのです。

このホモシステインを減らすには、代謝をスムーズに進めてメチオニンなどへ変換することが重要になり、その代謝のサポート役として欠かせないのがビタミンB群になります。

ビタミンB6、B12、葉酸などが協力して働くことでホモシステインは適切に処理され、血管と脳の健康が守られるのですが、高齢期では、これらのビタミンB群が不足しやすく、意識して補う必要があります。

ビタミンB群は、肉や魚、卵といった動物性タンパク質に豊富に含まれ、これらを適度に摂取することは、筋肉や臓器を作る体づくりだけでなく、脳の機能を守るうえでも重要になっていきます。

ビタミンDでフレイル対策を

近年、ビタミンDの重要性が大きく注目されるようになりました。

これまでビタミンDといえば、カルシウムの吸収を助け、骨を強くする栄養素として知られてきましたが、最新の研究ではそれだけにとどまらず、免疫力の向上や腸の環境改善、さらにはアレルギー対策など多方面にわたる効用があることが報告されています。

アメリカで行われた大規模な疫学調査では、血中のビタミンD濃度が高い人ほど、風邪やインフルエンザなどのウイルス性疾患にかかりにくいことが示されています。

これは、ビタミンDが体内で免疫細胞を活性化し、病原体への抵抗力を高めているためと考えられています。

さらに、ビタミンDは腸粘膜の健康にも関わり、荒れた腸粘膜を修復・正常化する作用が確認され、腸のバリア機能が低下する「リーキーガット」と呼ばれる現代病的な状態にも、ビタミンDが改善の一助となるといわれています。

筋肉量のアップにもビタミンDを

ビタミンDは筋肉の健康を守る点でも注目が集まり、高齢者にとって深刻な問題である「サルコペニア(加齢による筋肉量や筋力の低下)」に対して、ビタミンDが大きな役割を果たすことが研究で明らかになってきました。

実際、血中のビタミンD濃度が高い人ほどサルコペニアの発症率が低いという報告があり、ビタミンDは筋肉の合成や機能維持に欠かせない存在だと考えられているのです。

ビタミンDは、体内でカルシウムやリンの代謝を調節するだけでなく、筋肉細胞の中でたんぱく質合成をサポートする働きがみられます。

そのため、十分なビタミンDがあれば、食事から摂ったタンパク質を効率よく筋肉の材料として利用でき、筋力低下の予防にもつながり、不足すると、筋力の衰えや転倒リスクの増加につながり、フレイルの進行を早めることになります。

しかし、日本ではビタミンDが不足しやすい生活環境にあります。

ビタミンDは主に日光を浴びることで皮膚で合成されますが、紫外線対策として屋外に出る時間を減らしたり、長袖や日傘を常用することが多く、必要な日光浴が不足しがちです。

本来なら1日に15分から30分程度、顔や腕に日光を浴びることで体内のビタミンD生成が促されますが、現代の生活ではそれが難しい人が増えているのです。

|

タンパク質を生活のメインに

年齢を重ねると食事がおっくうになる方もおり、食事も簡単なものになってしまい、タンパク質をはじめ、ビタミン、ミネラル、食物繊維が大きく不足しています。

さらに脂っこいものが胃もたれになると避けて、脳にも体にもエネルギー不足の現状になり、行動すること自体が苦痛に変わるのです。

タンパク質ファーストを心がけることにより、体の基礎である筋肉の維持に効果を発揮し、日常生活に影響を与えることなく暮らす事が可能になります。

まずは、タンパク質の重要性や効率的に摂っていく方法を学んで、今日から少しずつ体の基礎を固めていきましょう。

タンパク質は体に溜め込めない

私たちの体は、日々の食事から必要な栄養を取り込んで生命活動を維持しており、タンパク質も例外ではなく、体内で絶えず使われ続ける大切な材料です。

食事として口にしたタンパク質は、消化・吸収の過程でアミノ酸に分解されます。

そのアミノ酸は血液にのって全身に運ばれ、筋肉や臓器、皮膚、ホルモン、酵素といったさまざまな組織や物質の原料として活用されていき、一部はエネルギー源としても使われ、私たちの活動を支えているのです。

そして、体の中では常に「合成」と「分解」が繰り返され、筋肉などの組織は作られ続けている一方で、古くなったタンパク質は分解され、体外へと排出

もし食事からのタンパク質が不足すれば、体は自らの筋肉を分解してアミノ酸を取り出し、それをエネルギー源として利用し、その結果、筋肉量は徐々に減少し、体力や代謝が低下してしまいます。

高齢者では筋肉量の減少が顕著で、フレイルや転倒リスクの増加につながるため、日々の食事での摂取がいっそう重要になるのです。

さらにタンパク質は、脂肪や糖のように体内に大きく蓄えておく仕組みがほとんどなく、貯蔵庫を持たないため、必要な分は毎日新たに補わなければならないのです。

そのため「昨日たくさん食べたから今日は少なくてもいい」というわけにはいかず、毎食ごとに意識してタンパク質を含む食材をとることが重要となり、欠かせないのです。

快適な1日は朝のタンパク質から

タンパク質は一度に大量に摂取しても、そのすべてが体の中で合成されるわけではありません、摂りすぎた分はエネルギーとして使われたり、最終的には排出されてしまうため、毎食ごとにこまめに補給することが重要なのです。

見落とされやすいのが朝のタンパク質、さまざまな調査で、朝食を摂る人の9割以上がタンパク質不足で1日をスタートしているというデータもあるのです。

朝は体内の栄養状態が最も空っぽに近い状態で、夜の間に体内のタンパク質も分解されエネルギーとして消費されています。

それにもかかわらず、パンやコーヒーだけといった簡単な朝食で済ませてしまう人が多く、体の再建材料が不足したまま午前中を過ごしてしまうケースが目立ちます。

朝食でしっかりタンパク質を補給すると、体のスイッチが入りやすくなり、筋肉や臓器でのたんぱく合成が活発になります。

目安としては、体重1kgあたり0.3〜0.4gのタンパク質を朝の段階でとることが理想で、体重60kgの人なら18gから24g程度を意識するとよいでしょう。

たとえば卵や納豆、チーズ、ヨーグルト、魚や肉の少量を朝食にプラスするだけで、午前中の体のパフォーマンスが変わってきます。

タンパク質を朝からとることで、筋肉の合成が促されるだけでなく、脳へのアミノ酸供給がスムーズになり、集中力や気力の向上にもつながります。

午前中から体を活性化させ、1日のエネルギーを効率よく引き出すためには、まず朝の食卓を見直すこと、朝からしっかりとしたタンパク質補給から始めましょう。

|

細胞はタンパク質と良い脂質

私たちの体を形作る基本単位である細胞は、常に新陳代謝を繰り返します。

神経細胞や筋細胞、血管の細胞など、あらゆる細胞は一度つくられたら固定されるわけではなく、内部の成分や細胞膜の構成要素が絶えず入れ替わり、よりよい状態を保とうとしています。

その細胞膜を構成しているのが、主に脂肪やタンパク質、さらにコリンやセリンといった成分、これらが質のよいものであればあるほど、細胞は柔軟性や情報伝達力を高め、体や脳の機能を維持しやすくなるのです。

神経細胞膜は、年齢を重ねるほどその質が大切になり、意識したいのが、脂質の選び方です。

若いころは肉中心の食事でも問題が表面化しにくいのですが、中高年以降はお肉一辺倒ではなく、良質な脂質を含む魚を積極的に選ぶことが重要です。

魚の脂質に多く含まれるDHAやEPAは、体内で神経細胞膜の脂肪酸に置き換わりやすく、細胞膜がしなやかで情報伝達の効率がよくなり、記憶力や集中力の向上といった効果が期待できるのです。

その反面、質の悪い脂質、たとえば過酸化した揚げ油やトランス脂肪酸を多く摂り続けると、細胞膜も硬く脆いものに変化しやすく、神経伝達が滞りやすくなってしまいます。

体を支える根本的な部分だからこそ、脂質の質がそのまま細胞の質に反映されるといっても過言ではありません。

さらに魚は、良質な脂質だけでなく、骨を強くするカルシウムやビタミンDも豊富に含み、カルシウムは骨や歯を守り、ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、全身の骨格を丈夫に保つ働きをします。

こうした栄養素を一緒に取り入れることで、脳の健康と体の強さを同時にサポートできるのです。

まとめ

現代の日本では高齢化に伴い認知症のリスクが高まり、脳と体を守る栄養がますます重要になっています。

加齢による基礎代謝の低下や食欲減退はフレイルやサルコペニアを引き起こしやすく、その根底にあるのがタンパク質不足です。

タンパク質は筋肉や臓器、神経伝達物質の材料であり、脳の活力維持に欠かせませんが、高齢者では特に不足しがちです。

体重1kgあたり1.0〜1.5gを毎日、朝食からこまめに摂ることが大切です。

ビタミンB群はエネルギー代謝を支え、ホモシステインの分解を助けて血管と脳を守りますが、不足すると記憶力や気分に悪影響を及ぼします。

ビタミンDも免疫力強化や腸の修復、筋肉の合成に役立ち、フレイル予防に欠かせません。

細胞の若さを保つにはDHAやEPAなど良質な脂質も重要で、酸化や糖化を防ぐ食習慣がアルブミンを守り、健康寿命を延ばします。

日々の食卓でタンパク質・ビタミンB群・ビタミンD・良質な脂質を意識的に取り入れ、脳と体の老化を遅らせましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

28-2

コメント