こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

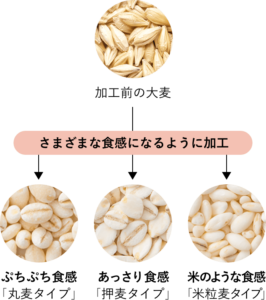

今回は、小麦粉を控えて大麦の力を お米と混ぜて水溶性食物繊維を腸内への話になります。

最近は健康診断は問題ないけど

便秘が酷くってどうにかしたいわ

健康診断で異常なしはいいのですが

便秘は今すぐにでも解消したいですね

便秘は不調が出る前にでも

すぐにでも解消したいわね

腸をゆっくりと快適にしていき

便秘を解消していきましょう

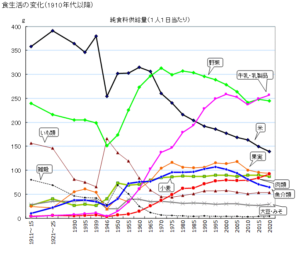

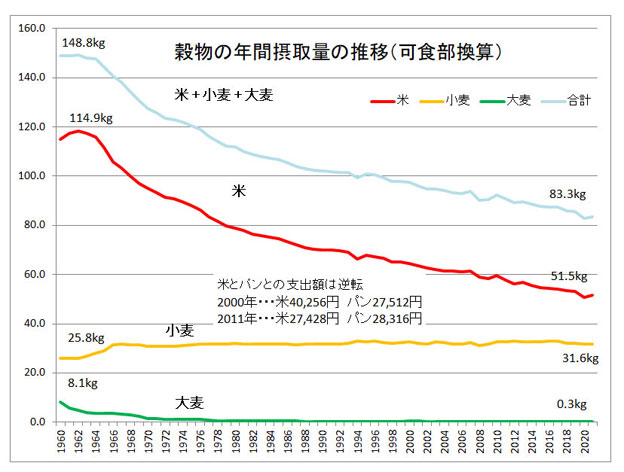

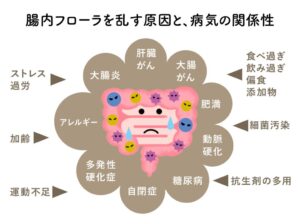

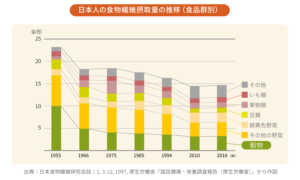

食事もここ数十年で大きく変化し、食事のレパートリーも増え美味しい食事を毎日食べる事ができるのですが、その弊害も出てしまうことも

そして、栄養素の方も変わりつつ、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維の摂取が減り、糖質や悪い脂質の摂取が多くなっています。

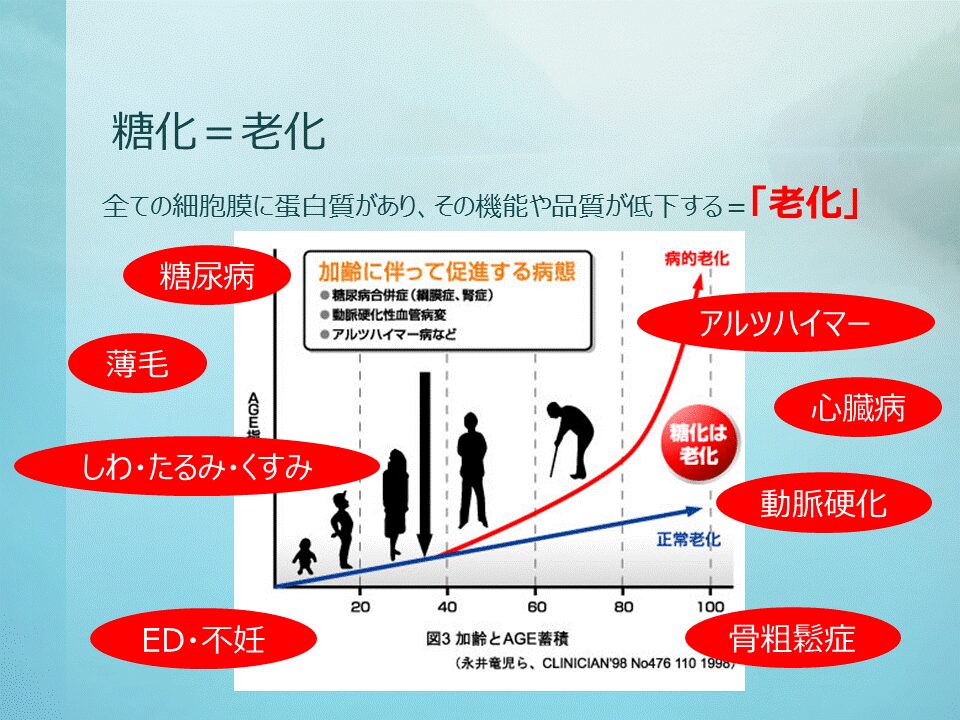

そして、糖質過多や悪い脂質の過剰摂取の影響から肥満からの糖尿病や血管系が詰まってしまう重病を招いたりとリスクの増加につながってしまうのです。

今日から食事を少しずつ見直し、変化を加えるだけで未来の重病のリスクを減らし、今の不調の原因を改善していきましょう。

・大麦を食卓に取り込む

・大麦の豊富な水溶性食物繊維を

・短鎖脂肪酸が体にもたらしてくれること

大麦を食卓に取り入れて

便秘解消から腸活を

目次

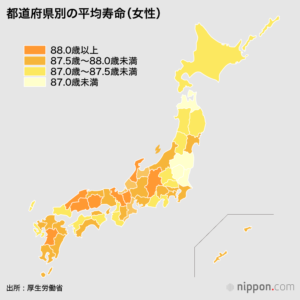

長寿地域の腸内環境

日本には、世界でも有数の長寿地域がいくつか存在し、沖縄、長野、山梨などこれらの地域には、医療の発達だけでなく、日々の生活習慣と食文化に、健康長寿のヒントが隠されています。

特に注目したいのが、腸内環境を整える食習慣、長寿地域に共通する特徴の一つは、「白米だけに頼らず、雑穀や大麦を混ぜたごはん」を日常的に食べていることです。

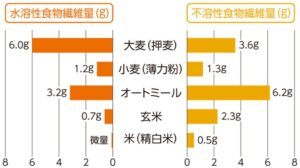

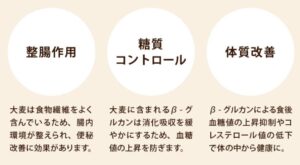

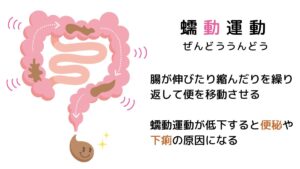

中でも大麦は、水溶性・不溶性の両方の食物繊維をバランス良く含み、腸のぜん動運動を促し、便通を改善する効果があります。

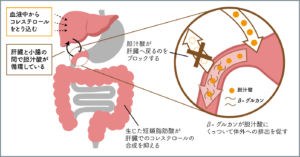

さらに、大腸内で善玉菌のエサとなるβ-グルカンも豊富で、腸内フローラを良好に保つことができます。

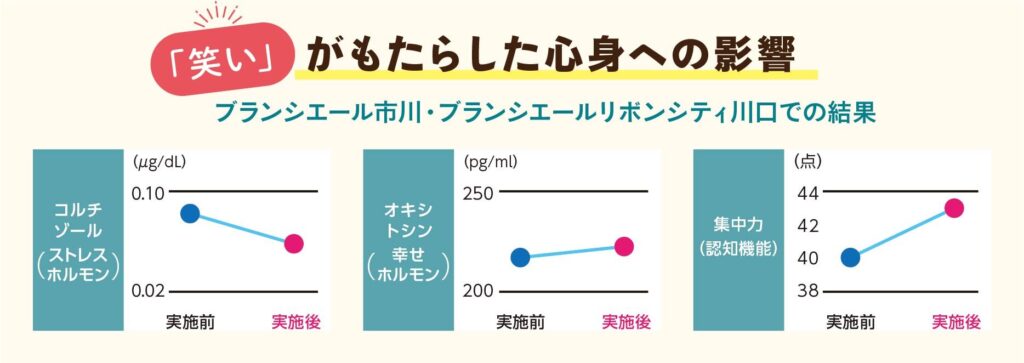

また、長寿地域の人々は、食事だけでなくよく歩く・よく笑う・人と関わるといった生活を自然に実践しています。

これらはすべて、自律神経のバランスを整え、腸の働きを活性化させる要素、さらに、漬物や味噌汁などの発酵食品も日常的に摂取されており、腸内細菌の多様性を支える重要な役割を果たしています。

つまり、長寿地域の人々が持つ「特別な健康法」は、実は日々の何気ない生活習慣の中にあり、その多くが腸にやさしい選択であることがわかります。

私たちも、大麦ごはんを取り入れるなど、身近なところから腸を労わる暮らしを始めてみることで、健康への第一歩を踏み出せるのです。

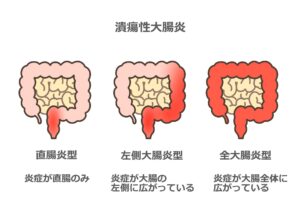

潰瘍性大腸炎の食事療法に大麦

潰瘍性大腸炎は、腸の粘膜に炎症や潰瘍が生じる原因不明の慢性疾患で、再発と寛解を繰り返す厄介な病気です。

近年、この病気の管理において、薬物療法に加えた食事療法の重要性が注目され、その中で、ある食品が注目を集めているのが「発芽大麦」です。

発芽大麦とは、大麦をわずかに発芽させたもので、通常の大麦に比べて栄養価や機能性成分が高まっているのが特徴です。

特に注目すべきは、発芽によって増加する食物繊維と抗酸化成分です。

潰瘍性大腸炎では腸内環境のバランスが乱れ、炎症が長引きやすくなっていますが、発芽大麦に含まれる水溶性食物繊維(β-グルカン)は、腸内の善玉菌を増やし、腸粘膜の修復や炎症の抑制に貢献するとされています。

また、発芽により生成されるGABAやポリフェノール類には、抗炎症作用や自律神経の安定化作用があり、ストレスの軽減や腸の緊張緩和に役立つ可能性があり、症状の悪化を防ぎ、再発リスクを抑えることにもつながるのです。

実際に、寛解期の潰瘍性大腸炎患者に発芽大麦を取り入れた食事を継続的に摂取させたところ、排便回数の安定化や腸内細菌叢の改善が見られたという報告もあります。

潰瘍性大腸炎の治療には医師の指導が不可欠ですが、食生活に発芽大麦を上手に取り入れることは、腸にやさしく、再発予防の一助となる可能性を秘めているのです。

麦ご飯と大腸がんの大小

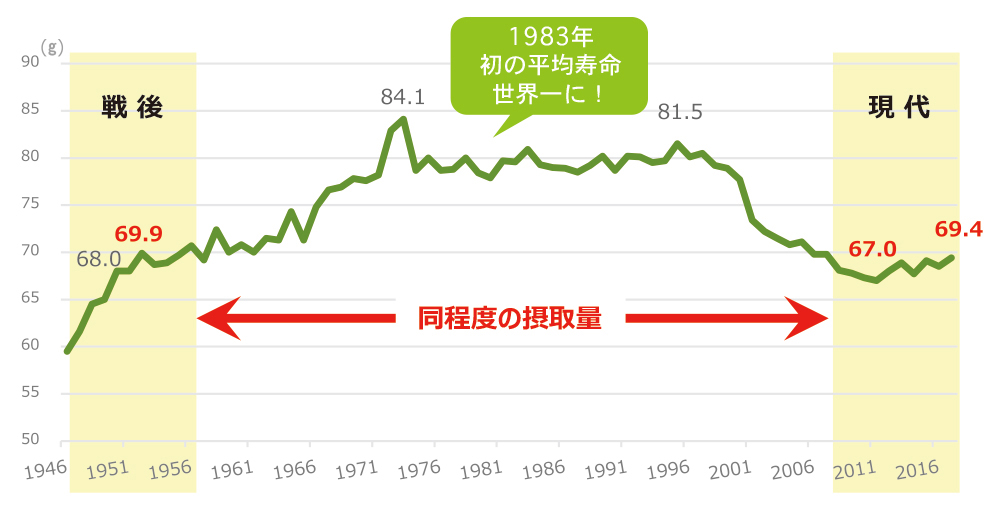

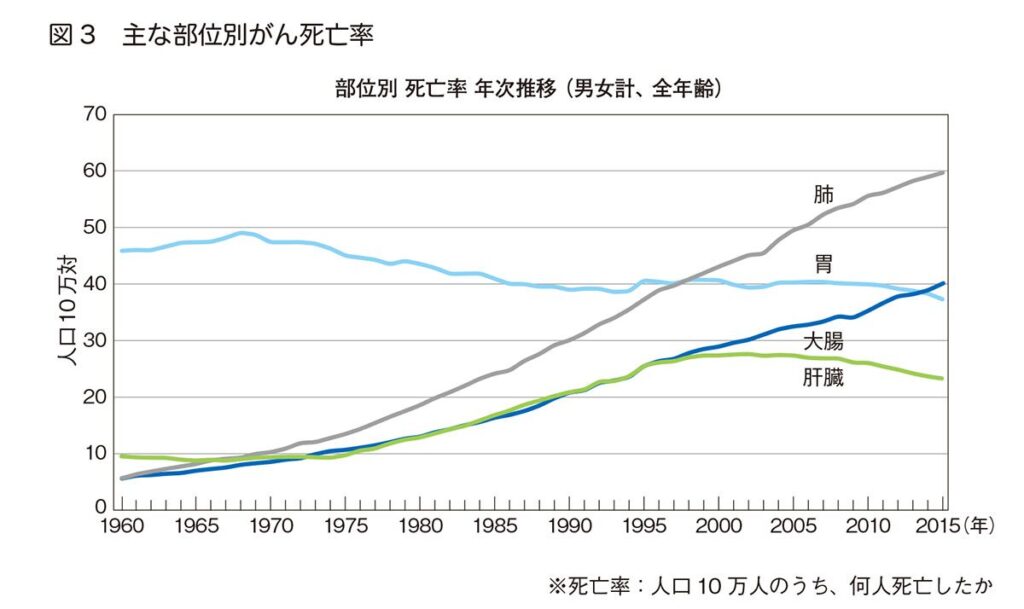

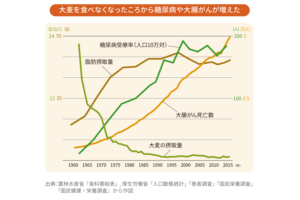

かつて日本の家庭では、白米に大麦を混ぜた「むぎご飯」が日常の主食として親しまれていました。

特に戦後から高度経済成長期前の1960年代頃までは、白米が高価だったこともあり、栄養価の高い麦を混ぜるのが一般的でした。

当時は、食物繊維が豊富な食事が自然と摂取されており、それが腸内環境を良好に保ち、結果的に大腸がんの発症率も現在よりずっと低かったのです。

しかし、ライフスタイルの欧米化とともに、食卓は白米中心となり、肉や加工食品、脂質の多い食事が主流になり、食物繊維の摂取量は激減し、腸内の善玉菌が減少、腸内環境のバランスも崩れやすくなりました。

これが、腸の免疫機能や排便リズムに悪影響を及ぼし、大腸がんや便秘、炎症性腸疾患の増加を招いた要因の一つとされています。

大麦には、水溶性食物繊維であるβ-グルカンが豊富に含まれており、これが腸内の善玉菌を増やし、有害物質の排出を促進します。

また、不溶性食物繊維も便のかさを増やし、腸内の老廃物を速やかに排出する働きがあります。こうした作用が、腸内の炎症や発がんリスクを軽減するのです。

かつてのむぎご飯は、単なる節約の知恵ではなく、腸と健康を守る理にかなっており、もう一度むぎご飯を取り入れることが、大腸がんを予防する第一歩になるかもしれません。

短鎖脂肪酸の産生を促す

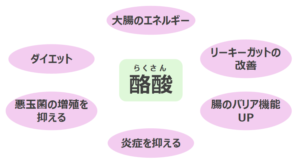

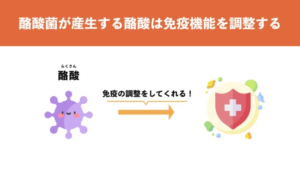

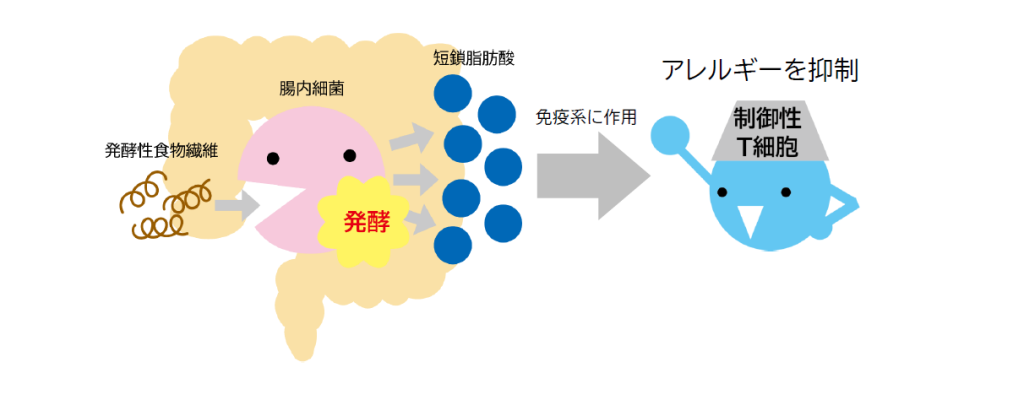

腸内環境の改善において、今、注目されているのが酪酸(らくさん)という短鎖脂肪酸です。

酪酸は、大腸内に住む善玉菌(酪酸産生菌)によって作られ、腸の健康に多くの恩恵をもたらし、この酪酸を作るための重要な材料が、私たちの食事に含まれる水溶性食物繊維なのです。

水溶性食物繊維は、胃や小腸では消化されずに大腸まで届き、腸内細菌のエサとなります。

特に、大麦やごぼう、海藻、りんごなどに多く含まれ、これらを摂取することで腸内の善玉菌、なかでも酪酸産生菌が活発に働くようになり、酪酸は、大腸のエネルギー源となって腸粘膜を保護・修復したり、炎症を抑えたりする作用があります。

また、酪酸には腸内のpHを酸性に保つ働きがあり、悪玉菌の増殖を防ぐ環境を作り出します。

さらに、酪酸は腸内だけにとどまらず、血流を通じて全身の免疫や代謝の調整にも影響を与えていることが、近年の研究で明らかになってきました。

現代の食生活では、水溶性食物繊維の摂取量が極端に少なくなっており、それが酪酸産生菌の活動を弱め、腸内環境の悪化を招く一因となっています。

腸を整えるには、まず日々の食事の中に、意識して水溶性食物繊維を取り入れることが重要になり、酪酸を生み出す土台づくりが、腸からはじまる健康づくりの第一歩なのです。

シニア便秘解消に大麦を

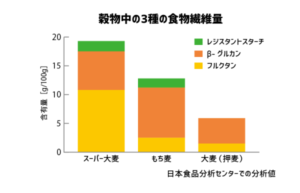

現代人の多くが抱える便秘や排便回数の減少といった問題に対し、注目を集めている食品があります。

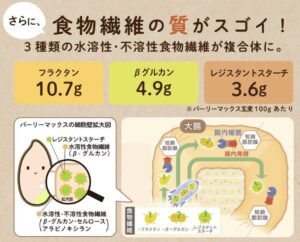

それが、スーパー大麦(バーリーマックス)、オーストラリアで開発されたこの大麦は、従来の大麦に比べて格段に食物繊維が豊富で、腸内環境を整える力に優れています。

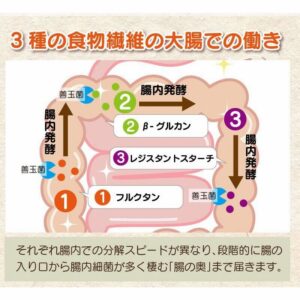

スーパー大麦の特筆すべき点は、3種類の食物繊維、レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)、β-グルカン(水溶性食物繊維)、不溶性食物繊維をバランスよく含んでいることです。

これにより、大腸全体に働きかけ、腸内細菌を活性化しながら、排便を自然な形で促進する効果が期待できます。

とくにレジスタントスターチは、大腸の奥まで届いて酪酸産生菌のエサとなり、酪酸の産生を増加させる点が注目されています。

酪酸は大腸のエネルギー源となるだけでなく、腸のぜん動運動を促し、スムーズな排便リズムをサポート、スーパー大麦を継続的に摂取した人々の中には、「数日に一度の排便が毎日出るようになった」といった変化を感じるケースも報告されています。

また、スーパー大麦は精白されていないため、糖質が穏やかに吸収され、血糖値の急上昇を抑える効果もあり、便通改善と同時に生活習慣病の予防にもつながります。

便秘薬に頼らず、自然なリズムで排便を整えることは、腸だけでなく心身の健康全体にとって大切なポイント、毎日の食事に、手軽に取り入れられるスーパー大麦は、まさに現代人の腸の強い味方といえるでしょう。

もち麦で太りにくい体に

現代人の多くが抱える悩みのひとつが「太りやすい体質」食べ過ぎていないのに体重が増える、ダイエットをしてもすぐリバウンド、そんな悩みに、近年注目されているのがもち麦です。

もち麦は大麦の一種で、特に水溶性食物繊維(β-グルカン)が豊富に含まれており、腸から代謝に働きかけることで、太りにくい体質作りをサポートしてくれます。

もち麦に含まれるβ-グルカンは、胃の中で水分を含んでゲル状になり、糖の吸収をゆるやかにする作用があります。

これにより食後血糖値の急上昇を防ぎ、インスリンの過剰分泌を抑制し、インスリンは脂肪を蓄えるホルモンでもあるため、もち麦は脂肪がつきにくい食事環境をつくるのに役立ちます。

さらに、水溶性食物繊維は腸内細菌のエサとなり、短鎖脂肪酸(特に酪酸やプロピオン酸を生成します。

これらの物質は腸から全身に信号を送り、脂肪の燃焼や食欲の抑制を促す働きがあるとされ、もち麦は腸内環境を整えながら、脂肪の蓄積を防ぎ、自然と太りにくい身体へ導いてくれる食品なのです。

実際に、もち麦ごはんを1日1回取り入れるだけで、便通が改善し、体脂肪や内臓脂肪が減少したというデータも報告されており、おにぎりや雑炊などにも応用しやすく、無理なく続けられるのも大きな魅力です。

食事制限ではなく、腸から体質を変える。もち麦は、そんな健康的なダイエットのパートナーとして、非常に頼もしい存在といえるでしょう。

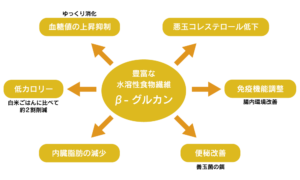

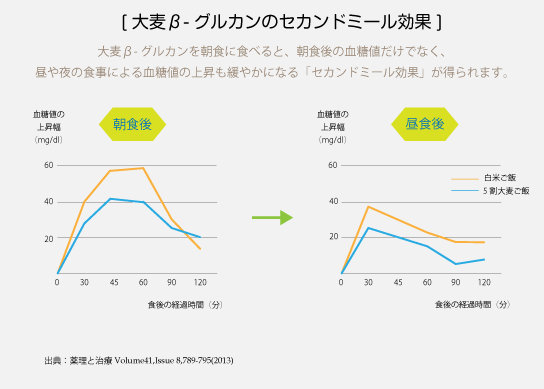

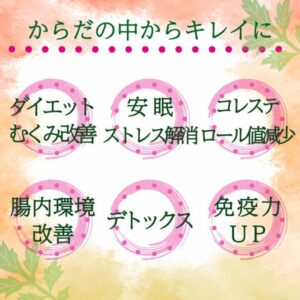

βグルカンの作用を

β-グルカンは、大麦やきのこ、オーツ麦などに多く含まれる水溶性食物繊維の一種で、私たちの健康に多くの恩恵をもたらします。

最大の特徴は、血糖値の上昇をゆるやかにする作用があること。腸内でゲル状になり、糖や脂肪の吸収を抑えるため、糖尿病や肥満の予防に効果的です。

また、腸内細菌によって分解されると、短鎖脂肪酸(酪酸など)が生成され、腸内環境を整え、免疫力を高める働きもあります。

さらに、β-グルカンは悪玉コレステロールの低下にも関与し、生活習慣病の予防にも貢献するとされ、日常的に摂取することで、腸から全身の健康を支える優れた成分です。

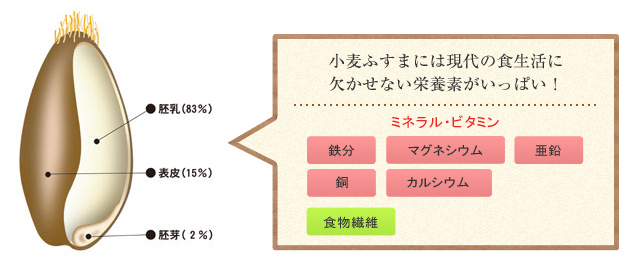

小麦ブランが腸内環境を整える

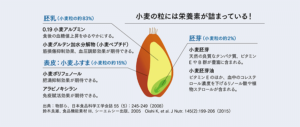

小麦ブランは、小麦の外皮部分であり、精製された小麦粉とは異なり、豊富な不溶性食物繊維を含んでいます。

この小麦ブランは、腸内環境に大きな影響を与えることで知られており、とくに悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌を増やす働きが注目されています。

不溶性食物繊維は胃や小腸では消化されず、大腸にそのまま届いて、腸のぜん動運動を刺激し、便のかさを増やすことで排便を促進します。

これにより、腸内に滞留しやすい老廃物や有害物質がスムーズに排出され、悪玉菌が繁殖しにくい環境を作り出すのです。

さらに、小麦ブランに含まれる繊維は、腸内で発酵しにくいためガスの発生を抑えつつも、善玉菌の働きを支える基盤となります。

特に、腸内のpHバランスが改善されることで、善玉菌が好む弱酸性の環境が保たれ、ビフィズス菌や乳酸菌といった有益な菌が活性化します。

実際、食事に小麦ブランを取り入れた人々の腸内では、悪玉菌(例えばウェルシュ菌や有害な大腸菌)の比率が低下し、善玉菌の占める割合が増加したという報告もあります。

これは、腸内フローラ全体のバランスが改善され、炎症や便秘の軽減、免疫機能の向上にもつながります。

手軽に取り入れられる小麦ブランは、シリアルやパン、ヨーグルトへのトッピングとしても活用でき、毎日の食事で腸内環境を整えるための強い味方になります。

悪玉菌を抑え、善玉菌を育てるそんな腸にやさしい習慣の第一歩として、小麦ブランは非常に有用な食品なのです。

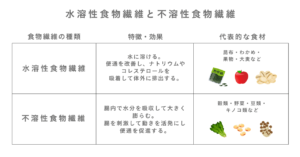

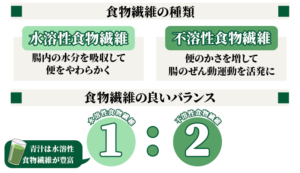

食物繊維を黄金比で取り込む

腸内環境を健やかに保つためには、「食物繊維をしっかり摂ること」が大切ですが、実はただ量を増やすだけでは十分ではありません。

重要なのは、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をバランスよく摂取することです。理想的な割合は「不溶性:水溶性=2:1」とされています。

不溶性食物繊維は、野菜の繊維質や小麦ふすま(ブラン)、豆類などに多く含まれ、腸内で水分を吸って膨らむことで便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促進します。

一方、水溶性食物繊維は、海藻類、果物、大麦やオーツ麦などに多く含まれ、腸内でゲル状になり、糖や脂質の吸収を抑えたり、善玉菌のエサになって腸内環境を整える働きがあります。

この二つの食物繊維は、それぞれ違った特徴を持ち、互いに補い合う関係にあります。

不溶性だけを多く摂ると、腸内で便が硬くなり、かえって便秘を悪化させることがあります。逆に、水溶性ばかりだと便のかさが不足してスムーズな排出につながりません。

つまり、「不溶性:水溶性=2:1」のバランスを意識することで、腸のぜん動運動を活発にしつつ、腸内細菌のバランスも整えることができるのです。

たとえば、野菜と一緒に海藻や果物、大麦などを組み合わせて食べることが、この理想的なバランスに近づくコツです。

腸内環境の改善や便通の安定、そして免疫機能の向上のために、毎日の食事で食物繊維の「質と比率」を意識することが、健康への大きな一歩となります。

まとめ:

大麦は食べてなかったから

今日から早速食卓に取り込むわ

自分に合う大麦の量を見極めて

上手に習慣化していきましょう

・食物繊維不足を大麦でカバーする

・βグルカンの力で腸をきれいに

・シニア便秘以外にも大麦の力を

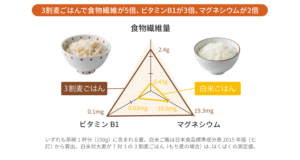

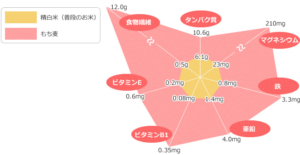

現代不足しがちな第6の栄養素である食物繊維、野菜やきのこ、海藻、大豆類に豊富なのですが、不足をしているのが現状です。

その不足分を気軽に補うことができるのが大麦、主食の白米に混ぜたり、そのまま主食にする事で食物繊維をしっかりと摂る事ができるのです。

食物繊維以外にも、ビタミンとミネラルも含まれているために、食欲が落ちているシニア層にもとりこみやすく、シニア便秘の解消の鍵を握ります。

まずは少量から大麦を食卓に取り込んでいき、腸を慣らして徐々に腸を快適に、ミライフ中の便秘はじめ、腸から起こる重病を遠ざけていきましょう。

シニア腸活に大麦を取り込み

気軽に腸内をクリアにしていきましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d228e33.0c08d59a.2d228e34.2daed3f9/?me_id=1333424&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flohas-s%2Fcabinet%2Fshohin%2Fzakkoku%2Fbarima%2Fbarima800g720.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6f396.86806d1a.22a6f398.13c17ed2/?me_id=1255411&item_id=10001183&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fbarleymax%2Fbarleymax700g.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f9aabec.637547a8.2f9aabed.3bc693ff/?me_id=1256134&item_id=10000775&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftabemon-dikara%2Fcabinet%2F07763079%2Fda316.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2db2c046.a58f5edd.2db2c047.e0f9e8a5/?me_id=1220207&item_id=10016107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faimere%2Fcabinet%2Ffood%2F04260952%2Fimgrc0125370877.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d39b1db.dc9d22da.2d39b1dc.ca098243/?me_id=1379776&item_id=10000021&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flifedrinkcompany%2Fcabinet%2F08451002%2Fzaosoda_plus%2Fr-zao-plus-subsc100.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d228e33.0c08d59a.2d228e34.2daed3f9/?me_id=1333424&item_id=10000359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flohas-s%2Fcabinet%2Fshohin%2Ffiber%2Fkinousei_inuria%2Fimgrc0076728978.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6f396.86806d1a.22a6f398.13c17ed2/?me_id=1255411&item_id=10000183&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fnandeki%2Fnandeki-korea-1500g.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント