こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

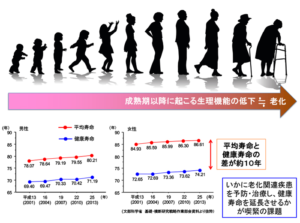

今回は、食事で脳を老化から守る 老けない脳で若さを作っていく話になります。

最近は体の衰えも気になるけど

小さな物忘れも多くなってきたわ

心身ともに気になりますが

物忘れの放置も危険になります

物忘れの放置は危険よね

今日から対策をしていくわ

物忘れは誰にもでも起こること

その症状を悪化させないように

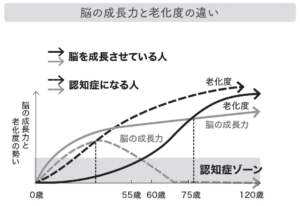

私たちの脳は年齢とともに衰えるものと思われがちですが、実は日々の食事次第でそのスピードを緩やかにし、いつまでも若々しく保つことができるのです。

最新の研究では、ある特定の栄養素や食材が、記憶力や集中力、認知機能の維持に深く関係していることがわかってきました。

脳を老けさせないためにも、まずは短な食事を改善していくことで脳に栄養を届け、老けない脳作りを行っていきます。

今日から食事の脳を改善食材をプラス一品していき、毎日脳をリフレッシュさせて、認知症知らずのミライフを送っていきましょう。

・腸の元気が脳を活性化させていく

・緑茶を飲んで脳をリフレッシュ

・柑橘系でストレスケアと栄養を

脳を守る食事は

体全体に効果をもたらす

目次

畑のミルクを飲んで脳を守る

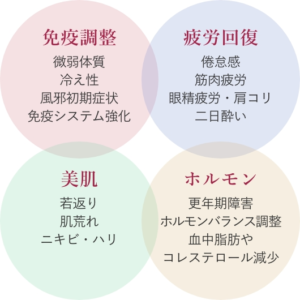

日々の食事の中で、手軽に取り入れられる「 豆乳」が、実は脳の健康維持に非常に効果的であることが、近年の研究で明らかになってきました。

最新の疫学調査では、豆乳をよく飲む人は認知症の発症リスクが低い傾向にあることが報告されており、脳の老化を防ぐ鍵となる食材として注目を集めています。

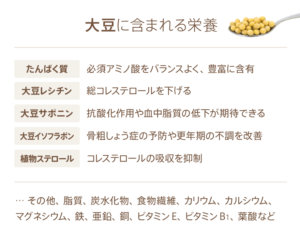

豆乳の主な原料である大豆には、数多くの健康成分が含まれています。その中でも代表的なのが「イソフラボン」です。

イソフラボンは、女性ホルモンであるエストロゲンに似た働きを持ち、脳の神経細胞を守る作用があるとされています。

エストロゲンは加齢とともに減少し、それに伴い記憶力や思考力の低下が見られることがありますが、イソフラボンはその減少を補うように作用し、神経機能の維持に貢献します。

さらに、豆乳には体に必要不可欠な「良質な脂質」も豊富に含まれており、大豆に含まれるリノール酸やオレイン酸などの不飽和脂肪酸は、悪玉コレステロール(LDL)の減少を助け、動脈硬化のリスクを下げます。

これは脳への血流を良好に保ち、脳梗塞や血管性認知症の予防にもつながる重要なポイント、これらの脂質は体内で合成できないため、食事から積極的に摂取する必要があります。

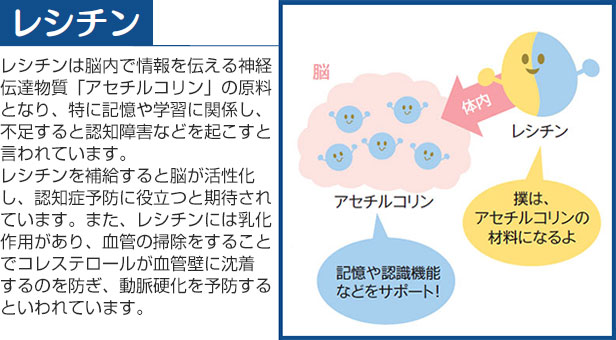

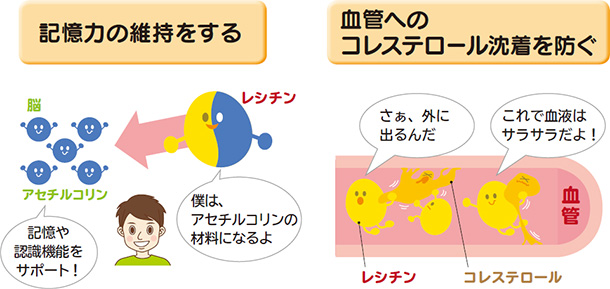

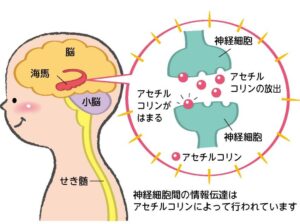

また、豆乳に含まれる「レシチン」も重要で、レシチンは細胞膜の主成分であり、特に神経細胞の保護に重要な働きをしています。

レシチンから体内で生成されるアセチルコリンは、記憶や学習にかかわる神経伝達物質で、脳内の情報伝達をスムーズにする役割があり、レシチンは脳の若さと活力を支える頼もしい存在といえるのです。

豆乳は牛乳の代替としても使いやすく、料理や飲料に取り入れやすい点も魅力で、朝食に豆乳を加えたコーヒーに入れたりするだけでも、脳の老化を防ぐ効果を得ることができるのです。

腸を元気にして脳をクリアに

私たちの腸には、実に1000兆個もの腸内細菌が生息しており、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つに分類され、それぞれがバランスを取りながら腸内環境を維持しています。

中でも善玉菌は、ビタミンの合成や免疫力の向上、病原菌の抑制など健康に不可欠な働きをしてくれますが、悪玉菌が優位になると、腸内で有害物質や毒素を発生させ、便秘や下痢、炎症の原因となるだけでなく、全身に悪影響を及ぼします。

近年では、腸と脳が密接に連携していることが明らかになり、腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境の悪化は、イライラや不安感、集中力の低下といった精神的なストレスにもつながるとされています。

これは「腸脳相関」と呼ばれる仕組みによるもので、腸の状態が脳にシグナルとして伝わり、気分やメンタルに影響を与え、脳を健やかに保つには、まず腸を整えることが重要だと言えるでしょう。

腸内環境を整えるには、「発酵食品」と「オリゴ糖」の活用していき、発酵食品には善玉菌である乳酸菌やビフィズス菌が多く含まれており、腸に直接働きかけてくれます。

ヨーグルト、納豆、味噌、ぬか漬け、キムチなど、昔ながらの和の食材には、腸を元気にする力が詰まっています。

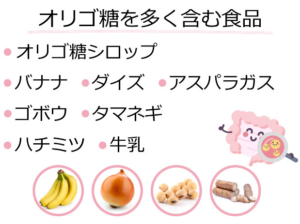

また、これらの菌をしっかり定着させるためには「オリゴ糖」などのエサが必要、オリゴ糖はバナナ、ごぼう、大豆、玉ねぎなどに多く含まれ、善玉菌の増殖をサポートします。

腸内の善玉菌を優勢に保ち、悪玉菌を抑えることは、脳のストレスを軽減し、日々の感情や思考を安定させることに直結します。

腸をいたわる食習慣は、脳の老化予防だけでなく、気持ちの安定や睡眠の質向上にもつながり、発酵食品とオリゴ糖を意識して取り入れ、脳と腸が喜ぶ習慣を身につけましょう。

1ー③ スパイスを日常的に使う

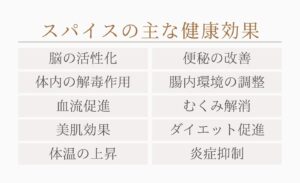

毎日の食事に少しずつスパイスを取り入れることが、実は脳の若さを保つうえで大きな力を発揮します。

香り高いスパイスには、単に料理を美味しくするだけでなく、抗酸化作用や抗炎症作用を持つものが多く、脳の活性化にもつながると注目されています。香りが脳の神経細胞を刺激し、記憶力や集中力の維持に貢献することが最新の研究でも明らかになっているのです。

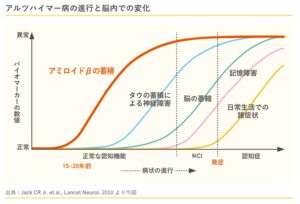

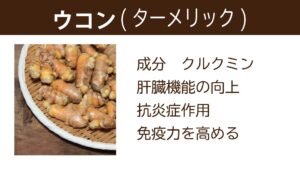

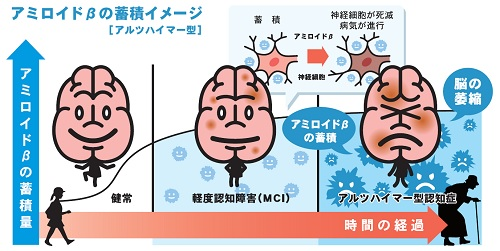

中でも代表的なスパイスが「ターメリック(ウコン)」、ターメリックに含まれる黄色の成分「クルクミン」は、強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持ち、アルツハイマー型認知症の原因とされるアミロイドβの蓄積を抑える働きがあるのです。

インドでは日常的にカレーなどに使われており、認知症発症率が比較的低い要因の一つと見られています。

また、「クミン」も注目のスパイスで、クミンは独特の香りと風味を持ち、消化を助ける作用や、血糖値の安定、抗酸化による細胞保護作用があると言われています。

食後の眠気やだるさを感じやすい人には、クミン入りのスープや炒め物にし、体を温め、代謝を促す作用もあり、心身の活力を支える存在です。

さらに、「カルダモン」は爽やかな香りが特徴で、心身のリラックス効果をもたらし、ストレスを感じやすい現代人にとって、香りによるリフレッシュ効果は大きく、香りを嗅ぐだけでも気分が落ち着くという報告もあります。

脳にとっては香りの刺激が記憶を呼び覚まし、神経伝達を活性化するきっかけになるのです。

スパイスを取り入れるもう一つの大きな利点は、「減塩や添加物の回避」ができることです。

スパイスの香りと風味が料理に深みを与えてくれるため、塩や調味料を控えても満足感のある味わいが生まれ、日々の料理に少しの工夫を加えるだけで、脳にも体にもやさしいスパイス生活が始められます。

ニンニクで記憶力の低下を抑える

料理の香りを引き立て、味に深みを加える「ニンニク」は、古来より健康効果が高い食材として知られてきました。

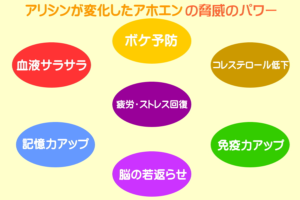

疲労回復や免疫力アップなどの効果に加え、最近では脳の健康、とくに「記憶力」にも深く関係し、重要になるのがニンニクに含まれる注目成分「アホエン」と「アリシン」です。

アホエンは、ニンニクに含まれるアリシンという成分が変化して生まれる油溶性の物質で、非常に強力な抗酸化作用を持っています。

脳の神経伝達物質のひとつ「アセチルコリン」の減少を防ぐ働きがあり、これは記憶や学習能力を司る重要な神経伝達物質です。

アルツハイマー型認知症の特徴の一つが、アセチルコリンの著しい減少であることから、アホエンの摂取が記憶力の維持に貢献すると考えられています。

さらに、アホエンには「脳の微小循環を改善する」働きもあり、微小循環とは、脳の細かな血管ネットワークのことで、ここを流れる血液がスムーズであるほど、脳に酸素や栄養がしっかり届き、活性化されます。

アホエンは血液をサラサラにし、血小板の凝集を防ぐ作用があるため、脳内の血流が改善され、思考のキレや記憶力の向上が期待できます。

さらに重要なのが、アホエンが「動脈硬化」や「脳卒中」といった血管系の病気を予防する点です。

血管が硬くなり、詰まりやすくなると、脳に十分な血液が届かなくなり、記憶力の低下や脳梗塞などのリスクが高まるのですが、アホエンはコレステロールの酸化を防ぎ、血管内の炎症を抑えることで、これらの疾患を未然に防ぐ力があるとされています。

そして、ニンニクのもう一つの主成分である「アリシン」も重要になり、アリシンはニンニクを刻んだり潰したときに発生する成分で、強力な抗菌・抗ウイルス作用に加え、血流促進効果をもたらします。

アリシンは体内でアホエンに変化する前段階の成分でもあり、これらを一緒に摂ることで、脳と血管に相乗的な効果が生まれます。

ニンニクを日常的に取り入れるには、刻んでオイルに漬けておく「ニンニクオイル」や、味噌やしょうゆ漬けにする保存法もおすすめで、加熱しすぎるとアホエンの生成が妨げられるため、軽く炒める、余熱で調理するなどの工夫も効果的です。

緑茶の効果で脳を守る

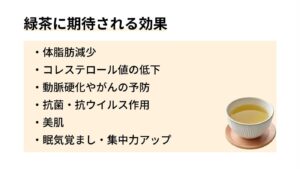

日本人の食卓で昔から親しまれてきた「緑茶」、そのやさしい香りとほのかな渋みは、心を落ち着かせるだけでなく、健康にも多大な恩恵をもたらします。

最新の研究では、緑茶に含まれる成分が、生活習慣病の予防や抗ストレス作用、さらには脳機能の維持に深く関わっていることが明らかになっており、1日1杯の習慣が、老化予防や脳の活性化につながります。

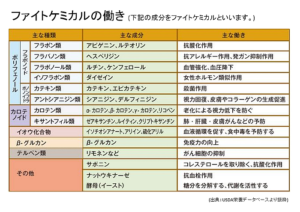

注目したいのが、緑茶の代表成分「カテキン」、これはファイトケミカル(植物由来の機能性成分)の一種で、強力な抗酸化作用を持っています。

カテキンは細胞の老化を防ぐだけでなく、抗がん作用や脂肪の吸収抑制、コレステロール値の上昇抑制といった、生活習慣病への予防効果が多数確認されています。

とくに、認知症の発症リスクを高めるとされる糖尿病や高血圧を防ぐ働きがあり、脳を守る食習慣のひとつとして、緑茶は非常に優秀なのです。

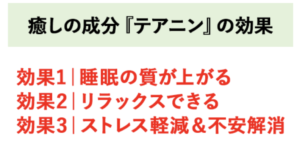

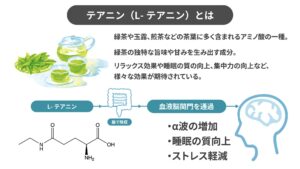

次に注目したいのが、緑茶に特有のアミノ酸「テアニン」で、テアニンはリラックス効果で知られ、ストレスの軽減や睡眠の質の向上に役立つとされますが、それだけではありません。

脳の神経細胞間で行われる情報伝達をサポートする働きがあり、脳の老化や機能低下を抑制する可能性も持ち合わせ、脳の中での情報処理がスムーズに行われることで、集中力や記憶力の維持にもつながります。

さらに、テアニンのすごさは「血液脳関門」を通過できる点、血液脳関門は、血液中の有害物質が脳に入らないようにする防御の仕組みですが、これは一方で多くの成分が脳に届かないという課題も抱えています。

テアニンはその関門を通り抜け、直接脳神経に働きかけることができる数少ない天然成分のひとつになり、これが脳のストレス緩和や老化防止に役立っていると考えられています。

また、緑茶には適量のカフェインも含まれており、これがテアニンと相互作用することで、覚醒作用とリラックスのバランスが取れた心地よい集中状態をもたらします。

毎日の習慣に緑茶を取り入れることは、単なる水分補給を超えた「脳と心のメンテナンス」と言えます。

高カカオで脳の血流改善を

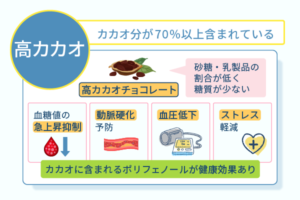

チョコレートは「甘い嗜好品」として親しまれていますが、実は健康面からも注目すべき食材です。

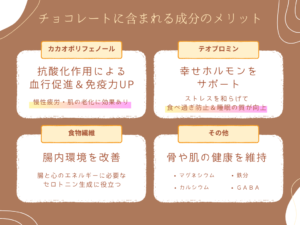

カカオ分70%以上の「高カカオチョコレート」には、脳や血管、腸内環境に良い影響をもたらす成分が多く含まれており、近年の研究では、毎日の適量摂取が記憶力や認知機能を高める可能性があることもわかってきました。

高カカオチョコの代表的な効果のひとつは、カカオに含まれる「カカオポリフェノール」による抗酸化作用で、ポリフェノールは体内の活性酸素を抑える働きがあり、血管の老化を防ぎます。

これにより、高血圧や動脈硬化の予防につながり、結果として脳の血流改善に役立ちます。血流が良くなることで、酸素や栄養が脳に届きやすくなり、思考や記憶の働きが活性化されるのです。

さらに、カカオには「カカオプロテイン」と呼ばれる特殊なタンパク質も含まれ、腸内の不要物を吸着して排出を促す働きがあり、腸内環境を整える効果が期待されています。

もうひとつ注目すべき成分が、「テオブロミン」です。これはカフェインに似た働きを持つ天然の化合物で、血管拡張作用や利尿作用、さらには咳を抑える働きもあります。

脳の血流を促し、ストレスを軽減し、全身の代謝を促進することで、動脈硬化や高血圧、糖尿病といった生活習慣病の予防にもつながる可能性があるとされています。

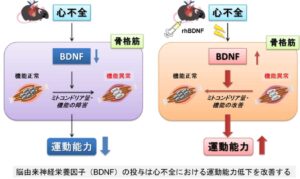

そして、近年とくに話題になっているのが、高カカオチョコの習慣的な摂取により、「BDNF(脳由来神経栄養因子)」が増えるという研究報告です。

BDNFとは、脳の神経細胞の成長や修復をサポートするたんぱく質で、脳の可塑性(新しい情報を学習し、記憶する能力)に関わる重要な因子。

加齢やストレスでBDNFは減少しますが、高カカオチョコを毎日摂ることで、このBDNFが増えることが示されつつあり、記憶力や認知機能を保ちたい人にとって、非常に心強い成果です。

高カカオチョコは、毎日25g程度を目安に摂取すると良いとされ、甘すぎるミルクチョコレートとは異なり、砂糖の量が抑えられ、血糖値の急上昇を防ぎながら健康成分を効率よく取り入れられますが、脂質も含むため、摂りすぎには注意が必要です。

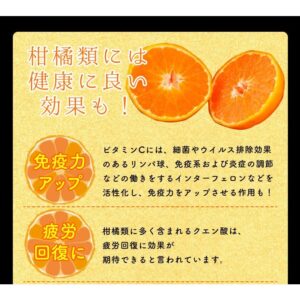

柑橘類を積極的にとっていく

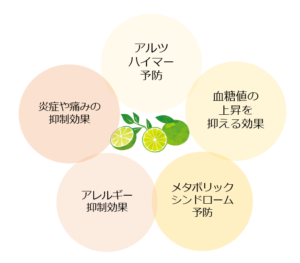

日々の食卓に登場するみかんやグレープフルーツなどの柑橘類、これらが認知症予防に役立つ可能性があることが、東北大学の研究によって明らかになっています。

この研究によれば、柑橘類を週に3〜4回以上食べている人は、そうでない人に比べて認知症の発症リスクが有意に低い傾向があると報告されています。

そのカギを握るのが、柑橘類に多く含まれている「ノビレチン」という成分で、ノビレチンは、柑橘類の皮や果肉に含まれるフラボノイドの一種で、強い抗酸化作用と抗炎症作用を持つことが知られています。

近年の研究では、ノビレチンが脳の神経変性疾患、たとえばアルツハイマー病のような病気に対して、予防および改善効果があることが示されています。

特に注目されているのは、認知症の原因物質のひとつである「アミロイドβ」の蓄積を抑える働きです。

アミロイドβは、脳内で異常に蓄積すると神経細胞を傷つけ、記憶力や判断力の低下につながるので、ノビレチンはこの有害物質の生成や蓄積を抑制し、脳の健康を守る働きを担っています。

さらに、ノビレチンには、脳内の神経細胞同士をつなぐ「ネットワーク」を強化する作用もあるとされ、神経細胞は情報を伝達する役割を持ち合わせ、このネットワークの強さが、学習能力や記憶力に直結します。

ノビレチンが神経細胞間のシナプス機能を活性化させることで、脳が新しい情報を取り入れやすくなり、加齢による認知機能の低下を緩やかにできると期待されています。

これにより、“予備脳”とも呼ばれる脳のリザーブ機能が高まり、たとえ神経細胞がダメージを受けても、他の神経ネットワークで補える強さが養われるのです。

また、ノビレチンの優れた点として「血液脳関門(BBB)」を通過できる性質も挙げられます。

ノビレチンはこの関門を突破し、脳内に直接作用できる数少ない成分の一つであることが、認知症予防の素材としての価値をさらに高めています。

日常の中で、手軽に取り入れられるみかんやオレンジ。毎日の果物習慣が、脳を守り、老化を遅らせる大きな力になります。

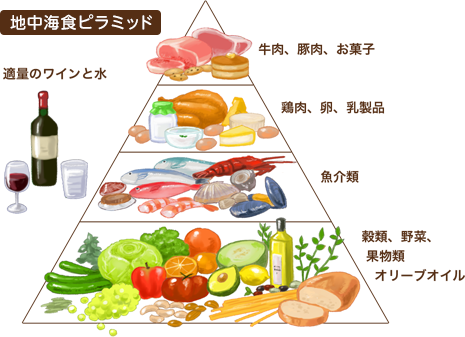

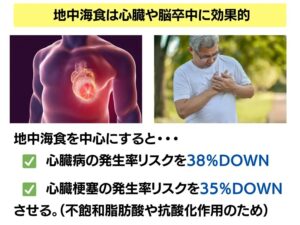

脳にいい食事内容の地中海食

食べることが未来の健康をつくる、そう言える食事スタイルが、「地中海食(Mediterranean diet)」で、地中海沿岸地域の伝統的な食習慣を指し、近年では世界的に“最も健康に良い食事”として多くの専門家から注目されています。

その特徴は、栄養バランスのよさと抗酸化作用に富んだ食材の豊富さにあり、特に脳を守る力に優れているといわれています。

地中海食の基本は、「未精製の穀物、野菜、果物、豆類、ナッツ、オリーブ油」を中心とした食事です。

全粒粉パンや玄米、レンズ豆など、食物繊維が豊富で血糖値の急上昇を防ぐ穀物を積極的に摂りながら、反対に精製された白いパンやお菓子、加工食品の摂取は極力控えるというスタイル。

これにより、体内の炎症を抑え、慢性的な生活習慣病のリスクを下げる効果が期待されます。

実際に、地中海食を長年続けている地域では、心血管疾患、パーキンソン病、がん、そしてアルツハイマー型認知症の発症率が低いという疫学データが報告されています。

これは単なる偶然ではなく、毎日の食事に含まれる栄養素の質とバランスが、脳と体の老化を緩やかにしているからです。

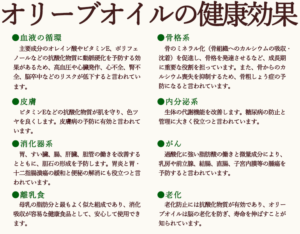

脳の健康に欠かせない食材として注目されているのが「オリーブ油」です。オリーブ油にはオレイン酸やビタミンEが豊富に含まれ、抗酸化作用によって脳の酸化ストレスを軽減し、神経細胞のダメージを防ぐ働きがあります。

また、「青魚」も重要な要素の一つ。青魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)は、脳細胞の構成成分であり、記憶力や判断力を高める働きがあり、これらの食材をバランスよく取り入れることが、脳機能の維持と若返りに直結するのです。

さらに、地中海食には「赤ワイン」も含まれ、適量の赤ワインは、ポリフェノールの一種であるレスベラトロールを含み、これが血管を拡張し脳への血流を改善。

脳の老化に関わる活性酸素を抑える作用もあり、まさに“飲む抗酸化”といえる存在です。ただし摂取はあくまで「適量」が大切です。

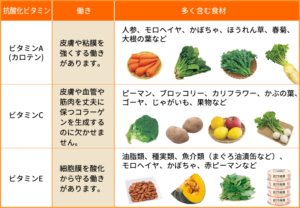

野菜も豊富に摂取する地中海食では、「ビタミンA・C・E」といった抗酸化ビタミンがふんだんに摂れる点も見逃せません。

これらは細胞の酸化を防ぎ、炎症を抑える働きがあり、脳の神経細胞の保護に役立ち、カラフルなパプリカ、ほうれん草、トマトなどは、視覚的にも楽しく、毎日の食事の中に自然に取り入れやすい食材です。

地中海食の魅力は、栄養の理論だけにとどまらず、家族や友人と一緒に食卓を囲むという「食の文化」そのものも健康を支えています。

穏やかで多彩な食材が織りなすこの食スタイルは、脳を若々しく保ち、心も体も満たす理想の食習慣といえるでしょう。

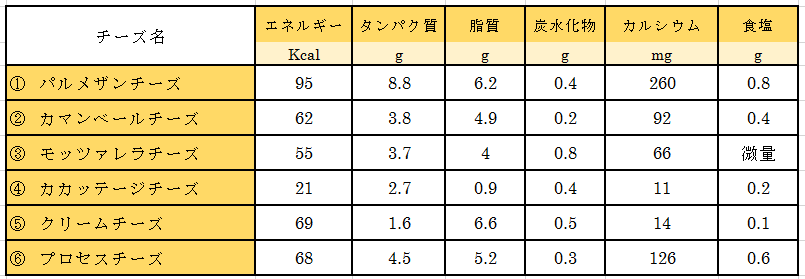

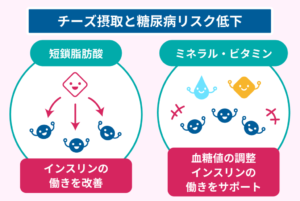

1日1口で免疫力アップのカマンベールチーズ

シニア世代にとって、健康を守りながらおいしさも楽しめる食品はとても貴重です。その中でも注目されているのが「カマンベールチーズ」

濃厚な風味となめらかな口当たりが特徴のチーズが、アルツハイマー病の予防や筋肉・骨の健康維持に役立つ「機能性食品」として、研究の対象にもなっています。

話題となったのは、キリンホールディングスの研究グループによる報告です。この研究では、カマンベールチーズに含まれる成分が、認知症の原因のひとつとされる「アミロイドβ」の脳内での蓄積を抑制する可能性があることが明らかになりました。

白カビを使って発酵させたカマンベールチーズには、この蓄積を抑える働きが期待され、白カビ由来の発酵成分が、神経の炎症を和らげる作用を持つことが分かっており、まさに“食べる脳ケア”とも言えるチーズです。

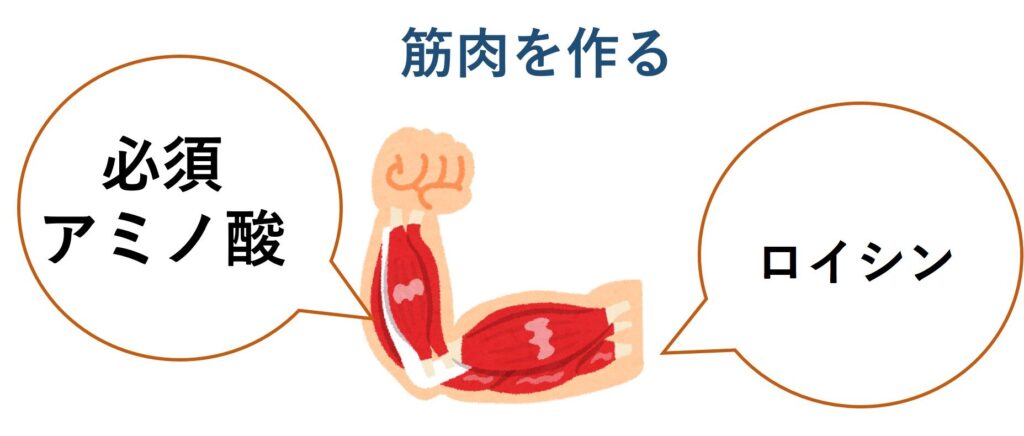

また、カマンベールチーズには、タンパク質が豊富に含まれている点も見逃せず、筋肉の合成を助けるアミノ酸のひとつ「ロイシン」が多く含まれており

サルコペニア(加齢による筋肉量の減少)の予防にも効果があるとされ、ロイシンは筋肉合成のスイッチを入れる栄養素とも呼ばれ、食事からの摂取が非常に重要です。

チーズのように手軽に食べられる形でロイシンを摂れることは、毎日の健康維持に大きなメリットです。

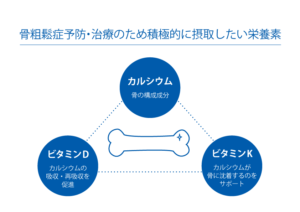

さらに、チーズは「吸収率の高いカルシウム」を含んでいることでも知られ、牛乳由来のカルシウムは体に取り込みやすく、骨の強化や骨粗しょう症の予防にも効果的です。

高齢になるとカルシウムの吸収率が下がりがちですが、チーズならコンパクトな量で効率よくカルシウムを補給することができ、カマンベールチーズは塩分が比較的控えめで、毎日続けやすいのも魅力です。

加えて、1日20gという少量でOKという点も、シニア世代にとってはうれしいポイントです。

お腹が空いたときに少しつまむ、おやつ代わりに紅茶やコーヒーと一緒に食べるといった、無理なく取り入れられるスタイルが可能です。

ナッツやフルーツとの相性もよく、ワインのお供にもぴったり。食べることの楽しみを味わいながら、脳と体を労わることができるのが、カマンベールチーズの最大の魅力です。

これからの時代、薬に頼らず、日々の食生活で予防とケアをしていく「食べるメンテナンス」が重要になってきます。

1日20gのカマンベールチーズという小さな習慣が、認知機能の維持や筋肉・骨の健康を支える大きな力となるかもしれません。

まとめ:老化知らずの脳は食べ物で守っていく

食べ物でしっかりと脳を

ケアして老化を止めなきゃ

老化は今日から食い止めて

認知症を食べて防止を

本日は、食事で脳を老化から守る 老けない脳で若さを作っていく話を解説していきました。

・大豆の力で体全体を守る

・スパイス習慣で減塩をしていく

・地中海食で心身を満たす

人の体、心、脳も食べた物、日々の食事で作られ、体の衰えを加速させることも遅延させることも可能になるのです。

体力の低下や記憶力の低下、睡眠の質の悪化などの変化など、「老い」は誰にでも訪れる症状ですが、食の力で十分に緩やかにすることができるのです。

脳にいい食材ばかりにする必要はなく、日々の食事にプラスや置き換えをしていき脳を日々の老化から守って、認知症や脳の血管のケアを

食事を毎日楽しみながら脳のケア、老化を遠ざけていき日々の元気に繋げましょう、自分に合う脳ケア食材で衰えない脳作りを

脳を食事でしっかりと守り

不調知らずの健康な毎日に

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

10-1

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d39c904.b463c811.2d39c905.d4d32c99/?me_id=1385482&item_id=10009800&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffelicity-wine%2Fcabinet%2Fimg309%2Fkikmix001_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6f396.86806d1a.22a6f398.13c17ed2/?me_id=1255411&item_id=10001013&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Ffractorigo-ti%2Ffractorigo-ti-r1kgm.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b011b91.27b56571.4b011b92.e1b6896e/?me_id=1221455&item_id=10003669&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faarti%2Fcabinet%2F03518412%2Faarti_spice5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49c0e03c.2637c5fc.49c0e03d.a7cdca78/?me_id=1296943&item_id=10000561&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoyo-olive%2Fcabinet%2F07059333%2F07059362%2Fimgrc0127267416.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361b034f.8e20f503.361b0350.cdcde7be/?me_id=1262787&item_id=10000130&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasanoen-yametea%2Fcabinet%2Fitem%2Fimgrc0078170209.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a68a25f.fe4513cb.4a68a260.fc3c25de/?me_id=1421345&item_id=10000051&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcleanwarehouse%2Fcabinet%2Fcompass1747200019.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b0afee6.49364ee2.4b0afee7.b37a851a/?me_id=1409605&item_id=10000146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fehimemikan-yawatahama%2Fcabinet%2F09104731%2F09532202%2Fimgrc0160930768.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f8a00d1.a2664ef5.3f8a00d2.5155efad/?me_id=1251344&item_id=10001545&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnatuland-asahi%2Fcabinet%2Fshohin%2Foilveoilspray%2F003ol-mn-0522-03-02.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36812b43.eb7a9884.36812b44.fb415973/?me_id=1208564&item_id=10001088&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyuukiya0097%2Fcabinet%2Fnama%2F2014-12-29-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b12d5b9.e4868d3b.4b12d5ba.89d4a1d8/?me_id=1364032&item_id=10000006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokamuratofu1028%2Fcabinet%2Fimgrc0100839597.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d50f9f0.7954891f.1d50f9f1.2eaee1b4/?me_id=1261122&item_id=10110885&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F392%2F8410660308392.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b12d838.38ab7259.4b12d839.c795e382/?me_id=1227795&item_id=10000821&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjshop-web%2Fcabinet%2Fjersey%2Fjersey28-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント