目次

はじめに

現代社会は日々疲れやすい環境にあっており、日々の生活の中で様々な疲れを感じ、その疲れは人によって変わっています。

睡眠をとっているはずなのに、体がだるかったり、翌日の目覚めが悪かったり、朝起きれないほどの不調を抱えてしまう人も。

そこで無理やりに体を動かしてしまうと、さらに体を疲労させてしまい、心身共に影響を与え、メンタル面にも支障をきたす方も少なくないのです。

食事や睡眠、腸内環境などを見直していき、体の中から疲れを毎日癒して疲れ知らずの体作りを行っていきましょう。

深い睡眠をとる習慣を

たくさん睡眠をとったはずなのに、日中疲れがとれていない、睡魔に襲われることがあるなら、睡眠の質が悪い場合もあります。

睡眠がきちんととれているかどうかは、何時間の睡眠がとれたかではなく、朝起きてから数時間後の睡魔や日中にずっと眠い場合も要注意になるのです。

また布団に入ってからすぐに寝てしまう、パートナーがいる場合にイビキを指摘された際も寝不足のサインになります。

今日から睡眠時間にこだわっていくことに加えて、睡眠の質を重要視した生活リズムをとっていきましょう。

疲れをとるために6時間以上の睡眠を

睡眠は、体と心を休ませるために欠かせず、日々の疲れをしっかりと取り除き、翌日を快適に過ごすためには、最低でも6時間以上の睡眠が必要とされています。

睡眠不足が続くと、集中力や記憶力の低下、免疫力の低下など、健康に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。

睡眠中には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つのサイクルがあり、約90分ごとに交互に繰り返されています。

レム睡眠は脳が活発に働いて夢を見ている状態で、記憶や感情の整理に関わり、ノンレム睡眠は深い眠りで、心身の疲労を癒す大切な時間です。

このノンレム睡眠の中でも特に重要なのが、眠り始めからの最初の3時間です。この時間帯は「睡眠のゴールデンタイム」と呼ばれ、成長ホルモンが最も多く分泌されます。

成長ホルモンは、筋肉や骨の修復、皮膚や内臓の再生を助ける働きを持ち、疲労回復には欠かせません。

つまり、深い眠りにしっかり入れるかどうかで、翌日の疲れの残り具合が大きく変わってくるのです。

6時間以上の睡眠を確保し、さらに眠りの質を高めることで、心身ともにリフレッシュでき、疲れにくい体をつくることができます。

睡眠負債を溜め込まない

毎日の睡眠不足が積み重なると、気づかぬうちに「睡眠負債」として体に蓄積していきます。

これが続くと、慢性的な疲労感だけでなく、免疫機能の低下や脳の働きの鈍化など、心身にさまざまな不調を招く原因となります。

睡眠はお金のように前もって貯金することはできず、「寝だめ」をしても根本的な解決にはなりません。

しかし、不足した分は少しずつ返すことが可能になり、寝不足の翌日には、30分から1時間ほど睡眠を多めに取ることで負債を軽減することができます。

さらに、昼寝や就寝前のリラックス習慣を取り入れることで質を高めるのも有効で、重要になるのは「日々の睡眠不足を溜め込まないこと」です。

無理をして起きている時間を増やすよりも、こまめに休養を確保し、睡眠のリズムを整えることで、体の回復力を維持し健康を守ることができるのです。

頭皮マッサージ快眠効果

睡眠不足や疲労が積み重なると、人の頭皮は硬くなり、頭皮が硬くなる状態が続くと血行が悪くなり、抜け毛が増加し頭痛や眼精疲労にも繋がります。

そんな時には睡眠の前に頭皮全体をマッサージしていきましょう。

頭皮から疲れがとれて、ぐっすりと良質な睡眠が取れるようになるだけでなく、血行がよくなるので、抜け毛や小顔効果をもたらすことができます。

横向きでイビキを軽減していく

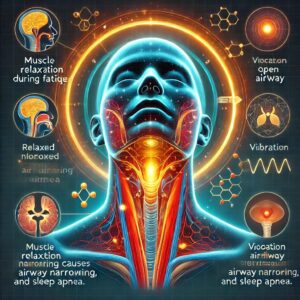

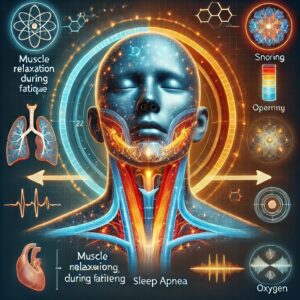

仰向けで眠ると重力の影響で舌や軟口蓋が喉の奥に落ち込み、気道が狭くなってしまいます。

その結果、空気の通り道が振動し、いびきが大きくなりやすく、疲れていると筋肉が緩み、気道の閉塞はさらに強まり、無呼吸を伴うこともあります。

こうした状態が続けば、睡眠の質は低下し、翌日の疲労感や集中力の低下を招いてしまいます。

その反面、横向きで眠ることは気道を広く保つ効果があり、いびきを半減させることが期待できます。

横向きでは舌が重力で喉の奥に落ち込みにくく、空気がスムーズに流れるため呼吸が安定しやすいのです。

さらに、右側よりも左側を下にすると胃の形状的にも逆流が起こりにくく、胃腸の負担を軽減する効果もあります。

横向き寝を習慣にするためには、抱き枕を利用するのが有効で、体を安定させることで自然と横向きを維持しやすくなり、寝返りをしても元の姿勢に戻りやすくなります。

また、枕の高さを自分に合ったものに調整し、首や肩に余計な負担をかけないことも重要です。

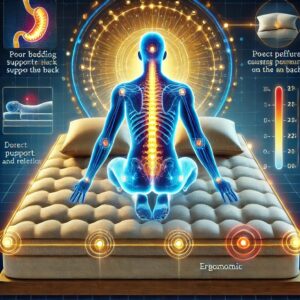

マットレスと枕選びを

質の高い睡眠を得るためには、寝具の選び方がとても大切で、マットレスと枕は、体を休める環境を整える大きな要素になります。

マットレスは、体全体をしっかりと支えると同時に、自然な寝返りが打ちやすいものが理想です。

寝返りは血流を促し、体にかかる圧力を分散させる役割があり、柔らかすぎて体が沈み込むものや、硬すぎて体に負担がかかるものは避け、体圧を均等に支えてくれるものを選ぶことが重要です。

また、枕選びも睡眠の質を左右し、枕が体に合わないと、首や肩に余計な負担がかかり、首こりや肩こり、さらには頭痛の原因になることもあります。

理想的な枕は「立っている時の姿勢と同じ姿勢を寝ている時に保てるもの」、つまり、首や背骨のラインが自然にまっすぐ保たれる高さや硬さが大切です。

日常の疲れを癒し、深い眠りを得るためには、体に合ったマットレスと枕を見直すことが欠かせません。

パジャマはシルクの物を

パジャマ選びは、質の高い睡眠をとるために大切となり、寝る前にパジャマに着替えることは「これから休む時間ですよ」と脳に合図を送り、自然な眠りへと導いてくれます。

その際、何より重視したいのが着心地、体を締め付けるようなデザインは血流を妨げ、寝返りも打ちにくくなるため避けた方が良いでしょう。

また、睡眠中にはコップ1杯以上の汗をかくといわれているため、ゆったりとした通気性のある素材が理想になります。

特にシルクのパジャマは、肌触りがなめらかで体温調整にも優れており、一晩中快適さを保ちながら眠ることができます。

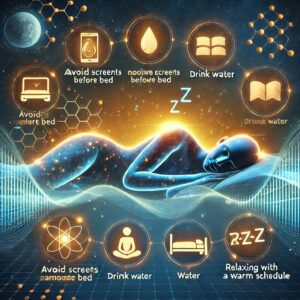

寝室でのスマホはNG行為に

夜の眠りを妨げる大きな要因の一つに、スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトがあります。

ブルーライトは太陽光に近い強い光であり、脳を昼間と勘違いさせてしまうため、眠気を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑えてしまうのです。

その結果、布団に入ってもなかなか寝つけず、浅い眠りになり、翌日の疲労感につながってしまい、就寝前1時間はブルーライトを浴びないことが理想的になります。

スマホやテレビの使用を控え、照明も温かみのある光に切り替えることで、脳が自然とリラックスしやすくなるのです。

睡眠の質を守るためには、夜の過ごし方を工夫し、ブルーライトを避ける習慣を取り入れていきましょう。

朝は同じ時間に起きる

朝はできるだけ同じ時間に起きることが、体内リズムを整えるために重要になります。

人の体には「体内時計」が備わっており、この時計が乱れると睡眠の質が低下し、疲れやすくなったり、日中の集中力が続かなくなったりします。

毎朝決まった時間に起きる習慣をつけることで、体内時計が安定し、夜も自然と眠くなるリズムが生まれます。

休日に寝坊をしてしまうと、このリズムが崩れて翌日の朝が辛くなる「社会的時差ぼけ」にもつながるので注意が必要です。

睡眠を妨げる習慣を止める

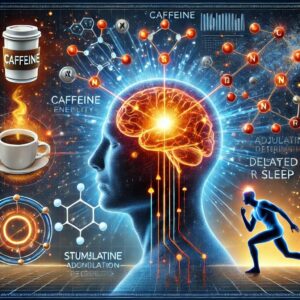

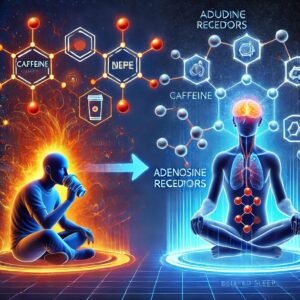

睡眠の質を高めるためには、日常生活の中に潜む「眠りを妨げる習慣」を見直していき、注意したいのはカフェインの摂取です。

コーヒーや紅茶、緑茶、さらにはチョコレートや清涼飲料水にも含まれるカフェインは、摂取してから4時間以上も覚醒作用が続きます。

そのため、夕方以降にカフェインを取ると、寝つきが悪くなったり、深い眠りに入れなくなったりする恐れがあります。

眠りのリズムを乱さないためにも、午後の時間帯からはカフェインを控えることが望ましいでしょう。

次に喫煙、タバコに含まれるニコチンは脳を刺激し、交感神経を優位にするため、寝る前に吸うと逆に脳を覚醒させてしまうので、就寝の2時間前には喫煙を避けることにより、眠りの質を守ることができます。

さらに見逃せないのがアルコール、「寝酒をすると寝つきがよい」と感じる人もいますが、アルコールは眠りの前半を浅くし、夜中に目が覚めやすくなる要因になります。

結果として熟睡感が得られず、翌日の疲労回復にも悪影響を与えるので、飲む場合は就寝の3〜4時間前までにとどめ、寝る直前は控えることが重要になっていきます。

睡眠時間無呼吸症候群に注意

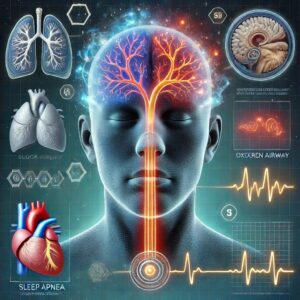

睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に呼吸が一時的に止まってしまう病気で、気付かぬうちに健康を脅かす厄介な存在です。

呼吸が止まることで酸素不足となり、深い睡眠が妨げられ、日中の強い眠気や集中力低下を引き起こします。

さらに、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気につながる危険もあるため、早期の対策が重要です。

いびきが大きく、寝ても疲れが取れないと感じる人は注意が必要になり、治療や予防の基本は生活習慣の改善で、肥満を防ぐことや適度な運動が効果的です。

また、横向きに寝ることで気道の閉塞を防げる場合もあるので、現状を放置せず、気になる症状があるときは早めに医療機関で相談しましょう。

まとめ

深い睡眠を得るためには、まず十分な睡眠時間を確保し、特に眠り始めの3時間に深いノンレム睡眠へ入りやすい環境を整えることが欠かせません。

そのうえで、睡眠不足を放置して「睡眠負債」を溜め込まないことが重要になり、日中の眠気や倦怠感が続く場合は早めにリズムを立て直し、昼寝や就寝前のリラックス習慣を取り入れていくことが効果的です。

また、寝室の環境づくりも質を左右し、横向き寝や自分に合う寝具の活用、パジャマや室温の調整が深い眠りの土台に、その一方で、スマホの光、カフェイン、喫煙、寝酒などは眠りを妨げるため避けたい習慣です。

さらに、いびきや無呼吸がある場合は早めの対策が必要で、生活改善や専門機関での相談が深い眠りと健康維持につながっていき、毎日の習慣を少し変えるだけで、ぐっすり眠れる体は取り戻せます。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

38-3

コメント