目次

はじめに

食事に気をつかい、普段から運動もとり入れているのに変わらない体重と体型、変わらない体の原因は飲み物にあるかもしれません。

体の約60%は水分で出来ており、その水分が毎日入れ替わらないと、体の中に排出されない不純物、老廃物が溜まってしまうのです。

老廃物が溜まり続けると、便秘や肩こり、肌荒れ、そして肥満と多くの方が悩まされている不調やメンタル面にも悪影響を与えてしまいます

この事を改善して体を痩せるモードにするためにも、体内の血液、水分を日々入れ替える必要があるのです。

特別な飲み物や高価な飲み物は不要で、市販されている水を定期的に飲むだけで改善ができます。

今日から普段飲んでいる水分を見直していき、体を巡る血液、水分を改善していきましょう。

水の効果を学んでいこう

水を意識して飲むことはあまりなく「水はぬくむから飲まない」「コーヒーやジュースを飲むから」と、水を飲まない習慣が出来上がっている方も。

しかし、肥満やなかなか体重が落ちない方は、水を飲まないために思うように管理ができずに、激しい運動や制限食を張り切ってしまい、途中で挫折やリバウンドしてしまうのです。

肥満の方の習慣には、早食いが多く見られるのですが、水を食前に飲むことで、気持ちを落ち着かせることができ、早食い防止、食べ過ぎも防げます。

まずは、水を飲むことの効果を理解して、普段から水分補給を意識していきましょう、今よりも少しずつ水を飲む習慣をつけるだけで劇的に体を変えることができるのです。

体の半分以上は水分でできている

成人の体の約60%は水分でできているといわれます。これは体の大部分を占める筋肉や臓器の中に水分がたっぷりと含まれているためです。

体型や性別によって多少の差はありますが、赤ちゃんでは約80%、成人では約60%、高齢者になるとおよそ50%と、年齢を重ねるにつれて体の水分量は減っていきます。

つまり水分は、生命活動の維持と健康状態に直結する欠かせない要素なのです。

水分は単に体をめぐっているのではなく、血液やリンパ液といった体液として全身を流れ、酸素や栄養を細胞へ運び、不要な老廃物を回収して排出する役割を担っています。

また、筋肉にも多くの水分が含まれており、運動時の代謝や熱の調整に重要な役割を果たします。

さらに、人の体を構成する細胞一つひとつの中には「細胞内液」と呼ばれる水分があり、細胞の外には「細胞外液」が存在し、このバランスが保たれることで、細胞は正常に働き、体全体の調和が保たれるのです。

こうした背景からもわかるように、水をしっかり摂ることは単に喉の渇きを癒すためではなく、体の根本的な働きを支えるために欠かせません。

体の中での水の働き

人の体の中で、水は目に見えない形で常に働き続け、その中でも最も代表的で重要な存在が血液です。

成人の体重のおよそ13分の1が血液で占められ、体重50kgの人であれば約4リットルに相当します。

その血液の大部分を構成しているのが水分であり、この水がなければ血液は流れず、生命活動は成り立ちません。

血液は酸素や栄養素を全身の細胞へと送り届け、不要になった二酸化炭素や老廃物を回収して体外へと排出する働きを担い、体を支える水の役割が血液にあるのです。

さらに水は、リンパ液や組織液としても体内をめぐり、リンパ液は、免疫に関わる細胞を運び、外部から侵入した病原体と戦う重要な働きを担います。

組織液は、血管と細胞の間で酸素や栄養素をやり取りする仲介役、これらもすべて水分が基盤になっており、体を守り維持する大切な存在といえます。

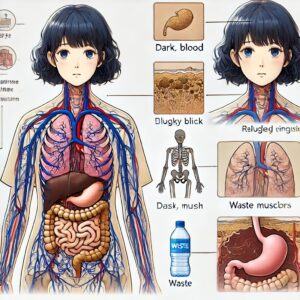

その一方で、水分が不足すると体にはすぐに影響が現れてしまい、血液は粘度を増してドロドロになり、血流が悪化して酸素や栄養が細胞に届きにくくなります。

その結果、代謝が落ちて脂肪が燃えにくくなり、体はエネルギー不足に陥り、老廃物の排出も滞り、疲労感やだるさが強くなってしまうのです。

慢性的な水分不足は血管や心臓への負担を増やし、生活習慣病のリスクを高める要因にもつながります。

このように、水は血液をはじめ全身に欠かせない役割を担っており、十分な水分補給がなければ代謝も健康も維持できないのです。

毎日体の水分を入れ替える

水の大切さがわかると、「ではたくさん飲めば健康になれるのでは」と考えてしまう人もいます。

しかし大切なのは、むやみにガブガブ飲むことではなく、体から出ていく分を補い、毎日水分を入れ替えていく意識を持つことです。

人の体は常に水分を失っており、その量は尿や便、呼吸、そして汗などを合わせておよそ2.0〜2.5リットルにのぼり、気温が高い日や運動をした日には、さらに多くの水分が失われていきます。

そのため、1日に必要とされる水分摂取量の目安は同じく2.0〜2.5リットルですが、これは飲み水だけでなく、食事から得られる水分も含まれています。

野菜や果物、汁物、煮物などからも体は自然に水分を吸収しているため、飲料水だけで2リットルを飲む必要はありません。

実際には食事からおよそ1リットル前後の水分が得られるため、飲み物としては1〜1.5リットルを意識すれば十分といえるのです。

また、飲み方にも工夫が必要となり、一度に大量の水を飲んでも、体が利用できる量には限界があり、余分は尿としてすぐに排出されてしまいます。

逆に胃腸に負担をかけたり、むくみにつながることもあるので、理想的なのは、コップ1杯ずつをこまめに分けて飲むことです。

朝起きてからの1杯、食事の前後の1杯、そして入浴後や就寝前など、生活のリズムに合わせて小まめに取り入れることで、効率よく水分を体に巡らせることができます。

極力水を飲んでいく習慣作りを

水を飲む習慣をつけることは、体を内側から整えるためのもっともシンプルで効果的な方法のひとつです。

水には体に負担をかけたり、栄養バランスを崩したりするような極端な成分が含まれていません。

そのため、適量を守って毎日飲み続けることで、誰でも自然に体質を改善し、代謝を高めたり、血流を良くしたり、老廃物を排出する力を養うことができます。

習慣として積み重ねるほど、その効果は体の軽やかさや健康感となって表れてくるのです。

とはいえ、飲み物には水だけでなくお茶やコーヒー、紅茶、麦茶などさまざまな種類があります。

必ずしも「水だけを飲まなければならない」というルールがあるわけなく、大切なのは、基本の水分補給を水にしていくことです。

その上で、気分転換やリラックスのためにお茶やコーヒーを取り入れるのは、むしろ生活にうるおいをもたらしてくれる良い習慣といえます。

ただし注意したいのは、カフェインを含む飲み物には利尿作用があり、コーヒーや紅茶、緑茶などは飲んだ分だけ体から水分が多く排出されるため、逆に体の中が乾きやすくなります。

その場合は「飲んだ分+少し多めの水」を意識して補っていき、清涼飲料水やジュースなど砂糖を多く含む飲み物は、血糖値や体重管理の面から見ても習慣化しない方が望ましいでしょう。

水を中心にしながら、香ばしい麦茶やカフェインレスのお茶を取り入れるなど、自分に合ったスタイルを見つけることが大切になります。

極端に制限せず、バランスよく飲み物を楽しみながら「水を基本に置く習慣」を続けていくことで、心身ともに無理のない健康づくりが実現していきます。

水を飲んで脂肪の代謝をUP

水は単に体に入れるだけでなく、体の外へ出していくことも重要で、その働きの一つに「脂肪の代謝」があります。

私たちは運動や生活の中で脂肪を燃やしていますが、燃焼した脂肪はそのまま消えてなくなるわけではなく、体内で老廃物へと変わり、呼吸や汗、尿などを通じて外へ排出されていきます。

この排出がスムーズに行われなければ、せっかく代謝された脂肪も体に滞留しやすくなり、思うように体重が減らないこともあるのです。

脂肪の代謝の流れを考えると、中性脂肪は分解されてエネルギーとして使われた後、二酸化炭素や水分などに変化します。

そして呼吸で吐き出されたり、汗や尿から出てい苦のですが、血流が悪くて老廃物を運ぶ力が弱まっていたり、自律神経の働きが乱れて汗をかきにくい状態では、老廃物の排出がうまく進まず、代謝の効率も落ちてしまうのです。

ここで重要になるのが体内の水分で、水分が十分にあると血液はサラサラの状態を保ち、酸素や栄養、そして老廃物の運搬がスムーズに行われます。

逆に、体内の水分が2%失われただけでも血流は滞り始め、排出力は弱くなり、その結果、疲労感やむくみが出たり、脂肪燃焼の効率が下がったりと、ダイエットにも悪影響を及ぼします。

だからこそ、日常的にしっかりと水を飲むことが欠かせず、水を補給することで血液循環が良くなり、燃えた脂肪を含めた老廃物を効率よく体外へ送り出すことができます。

単に「運動して脂肪を燃やす」だけでなく、「水を飲んで排出を助ける」という意識を持つことで、代謝は一層高まり、減量や体質改善にもつながっていくのです。

現代だからこそ水分が必須に

現代の私たちにとって、水分をしっかり摂ることは以前にも増して重要となり、その理由のひとつが「現代食の塩分の多さ」です。

加工食品や外食、インスタント食品などには塩分が多く含まれており、知らず知らずのうちに体は塩分過多の状態になりがちです。

厚生労働省が示す1日の塩分摂取量は男性で7.5g未満、女性で6.5g未満とされていますが、実際の摂取量はこれを超える人が多いといわれています。

塩分を摂りすぎると血液中のナトリウム濃度が高くなり、体はバランスを保つために水分を必要とします。

ところが体内の水分が不足すると、この塩分濃度を調整できなくなり、脱水症状へとつながりかねません。

脱水は単なるのどの渇きやめまいにとどまらず、重症化すれば命の危機に直結する重大な状態で、高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な水分補給が欠かせないのです。

また、体に蓄えられた脂肪も水分と密接に関わり、脂肪は燃焼されるとエネルギーとともに水を生み出します。

これは「代謝水」と呼ばれ、体内の水分不足を解消し、血液中の塩分濃度が高くなりすぎるのを防ぐ働きを持っています。

逆に体内の塩分濃度が高いまま放置されると、体は「命の危機」に備えようとして、脂肪をため込みやすくなるので、水分不足は肥満傾向にもつながりかねないということです。

このように、水分は単に喉の渇きを癒すだけではなく、塩分とのバランスをとり、代謝や体調を維持するために不可欠な存在です。

肥満かどうかに関係なく、誰もが日常的に十分な水分を摂ることが必要になり、現代の食生活では塩分を摂りすぎやすいからこそ、こまめに水を飲んでいきましょう。

便秘の対策にも水を飲む

便秘に悩む人にとって、水をしっかり飲むことは非常に大切な対策のひとつになります。

質のよいうんちの水分量はおよそ80%を占め、残りの20%が食べかすや腸内細菌、腸の粘膜のかけらなどになっているのです。

この水分バランスが保たれていれば、便はほどよく柔らかくなり、自然に排出されやすい状態になります。

逆に、便に含まれる水分が少なくなると硬くなり、スムーズに排出されにくくなり、排便時に強く力む必要が生じ、お尻に傷をつけたり痔のリスクを高めたりするのです。

近年では腸内環境を整える「腸活」への関心が高まり、食物繊維を意識して食事に取り入れる方も増えています。

確かに食物繊維は便のかさを増やし、腸内細菌のエサとなることで腸内環境を改善してくれます。

しかし、水分が不足していれば、せっかくの食物繊維も便を柔らかくすることができず、逆に腸にたまって便秘を悪化させる原因になってしまうのです。

つまり、便の排出のためには「食物繊維+水分」がセットで必要であり、どちらか片方だけでは十分な効果を発揮できません。

便秘対策としては、まず日常的にこまめに水を飲む習慣をつけることが重要になり、朝起きてすぐにコップ一杯の水を飲むと腸が刺激され、排便が促されやすくなります。

また、日中も喉が渇く前に少しずつ水を補給し、腸内で便がスムーズに移動できる環境を整えていきましょう。

特に便秘がちの方は「水を飲むことは便秘薬に勝る自然な方法」と意識して取り入れることが大切です。

さらに、水分をしっかり摂っているのに便秘が解消されない場合は、マグネシウム不足も考えられます。

マグネシウムには便を柔らかくする作用をもたらし、腸の動きを助ける役割もあります。

そのため、硬水と呼ばれるマグネシウムを多く含む水を選んで飲むことは、便秘改善に有効な方法のひとつです。

イライラは水を飲んで解消

誰でも緊張した場面で「喉が渇く」という経験をしたことがあると思います。

これは単なる気のせいではなく、緊張によって交感神経が高まり、唾液の分泌が抑えられるために起こる生理的な反応です。

交感神経が優位になると、心拍数が上がり、呼吸は浅くなり、体全体が興奮状態へと切り替わります。

この状態では心も落ち着きを失いやすく、ちょっとしたことでイライラを感じやすくなります。

こうした時に効果的なのが「水を飲む」ことで、水を口に含んで飲み込むことで、胃腸が動き始めます。

胃腸の働きは副交感神経を刺激し、興奮状態からリラックス状態へと体を導いてくれるのです。

副交感神経が優位になると、心拍数や呼吸も落ち着き、体がリラックスを取り戻すだけでなく、気持ちの面でもイライラを和らげる効果があります。

さらに水を飲む際に、深呼吸を意識的に組み合わせれば、その効果はより高まるのです。

「イラッ」とした瞬間にまず一口水を飲むだけでも、気持ちは少し落ち着いていくものです。

最近イライラしやすいと感じている方は、単にストレスの問題と考えるのではなく、一度1日の水分量を見直してみるのも良いでしょう。

知らず知らずのうちに水分不足になっていると、血流や自律神経の働きが乱れやすくなり、イライラが増す一因にもなるのです。

水を飲むという小さな習慣は、体を整えるだけでなく、心の安定にもつながります。

気持ちが不安定になりやすい現代だからこそ、イライラを感じたら「まずは一杯の水」と意識していきましょう。

水分不足が認知機能にも影響

考えがまとまらなかったり、普段より判断が鈍いと感じるとき、それは単なる疲労やストレスのせいではなく、水分不足のサインである可能性があります。

人の脳は約75%が水分でできており、体の水分が不足すれば当然ながら脳の働きにも影響が及び、十分な水分を摂っていない状態では、集中力や記憶力、判断力といった認知機能が低下してしまうのです。

例えば体がふらついたり、頭がぼんやりする感覚は、脳が「ガス欠状態」に陥っている証拠です。

血流が滞ると酸素や栄養が脳に十分に届かず、水分不足により神経細胞の働きも鈍ってしまいます。

その結果、普段ならすぐにできる判断が遅れたり、思考のスピードが落ちたりするのです。

これは一時的な影響にとどまらず、慢性的に続けば認知機能全般に負担を与えることになります。

現代人に多いのが「座りっぱなし」の生活で長時間座っていると血流が悪化し、脳への水分供給も滞りやすくなります。

オフィスワークや在宅時間が長い方は、自分では喉の渇きを感じなくても、脳が脱水に近い状態に陥っていることが少なくありません。

そのため、意識的に休憩を取り、立ち上がって体を動かすことと同時に、水分をこまめに補給することが欠かせないのです。

水分補給は単に喉の渇きを癒すだけではなく、思考力や記憶力といった「脳の働きそのもの」を支えているのですが、水分不足は、体だけでなく心や頭のパフォーマンスにも直結します。

寝る前の水が脳をクリアに

人は眠っている間にも呼吸や汗によっておよそ500mlもの水分を失うといわれているので、就寝前には水を飲み、体内の水分が枯渇しないようにしておくことが体に重要になるのです。

そして朝起きたら、まずコップ1杯の水を飲んで、失った分を補う習慣を持つことで、体はスムーズに目覚め、1日のスタートを快適に切ることができます。

水分が不足すると血液の粘度が高まり、血管の中で血液がドロドロになってしまいます。

その結果、血流が低下し、就寝中に脳への酸素や栄養の供給が滞り、ダメージを与える原因にもなります。

高齢になるほど血流は滞りやすく、脳への影響は大きくなりますから、寝る前の水分補給は重要な予防策といえるでしょう。

脳の老廃物は主に睡眠中に排出されることが分かっており、日中の脳は神経細胞で活動が活発な状態で、老廃物を排出する余裕はほとんどありません。

しかし、睡眠に入ると脳の神経細胞が縮まり、老廃物を回収するための通り道が開かれるのです。

この時に水分が十分であれば、血液の流れも良くなり、老廃物が効率よく洗い流され、脳がクリアな状態を取り戻せます。

水をしっかり飲んでから眠ることで、脳の浄化システムが最大限に働き、翌朝の目覚めもすっきりとします。

これは単なる気分の問題ではなく、認知機能の維持や疲労感の軽減にもつながる重要な生活習慣になるのです。

年齢を重ねるごとに老廃物は蓄積しやすくなりますが、就寝前にコップ1杯の水を飲むだけで、そのリスクを和らげ、脳の健康を守ることができるので、積極的に水を飲んでいきましょう。

水を飲んで免疫力も高める

季節の変わり目や冬の寒さが本格的になると、体調を崩しやすくなる人は多いものです。

その原因のひとつが、体内の乾燥と空気の乾燥で、冬場は汗をかく機会が少なくなるため水分を失っていないように感じがちですが、実際には呼吸や皮膚の表面からも水分は失われ続けています。

そのうえ、寒さから喉の渇きを感じにくく、水分補給が不足し、そのため冬場こそ意識して水を飲むことが体調管理の要となります。

肌がカサカサと乾燥しやすい人は、体全体が水分不足に陥っているサインかもしれません。

肌の水分が失われている時には、血液中の水分も不足している可能性が高く、血液がドロドロになり流れにくくなっています。

免疫細胞は血液によって全身へ運ばれ、病原体と戦う役割を果たすのですが、血流が悪くなることは、免疫力が低下していることを意味するのです。

さらに、血流の悪化は代謝の低下にもつながり、手足の末端まで血液が行き渡らなくなってしまい、冷えや体温の低下を招き、風邪や感染症にかかりやすくなります。

免疫力は体温と密接に関わっており、平熱を維持できない状態では体の防御機能も働きにくくなってしまうのです。

だからこそ、冬場であっても水分補給を怠らないことが重要になり、こまめに水を飲むことで血液の流れが改善し、免疫細胞が全身を巡って健康を守ります。

また、水を飲む習慣は肌の乾燥を防ぎ、体を内側からうるおす効果も期待でき、寒さの厳しい季節ほど「のどが渇いたら飲む」ではなく、「渇きを感じる前に飲む」意識を持つことが、血流を整え、免疫力を高める秘訣といえるでしょう。

筋肉は水分を貯める

筋肉は、体の中で水分を多く蓄える「貯水庫」としての役割を担い、筋肉の70〜80%は水分で構成されており、この水分によって筋肉はしなやかに伸び縮みできるのです。

ところが体内の水分が不足すると、筋肉の柔軟性が失われ、肩こりや腰痛といった慢性的な不調を引き起こす原因になり、柔軟性を失った筋肉は小さな衝撃にも耐えにくくなり、怪我やアクシデントを招くリスクも高まります。

また、筋肉は動くためにエネルギー源としてグリコーゲン(糖の一種)を使い、グリコーゲンが分解される過程で乳酸が生成され、これが疲労の一因となります。

運動後に「疲れが取れない」と感じるのは、この乳酸の影響によるものです。

しかし体が十分に水分で満たされていれば、血液が乳酸を効率よく回収し、体外に排出してくれるため、疲労からの回復も早まります。

つまり、水分は筋肉の動きを支えるだけでなく、疲労を取り除き、次の活動へとスムーズにつなげる重要な役割を担っているのです。

さらに、筋肉は水分を保持することで血流を助け、体全体の循環を整える働きもしています。

筋肉量が減ると体内の「水の貯蔵能力」そのものが下がり、脱水状態に陥りやすくなるので、便秘や代謝低下、体温調節の不調など、全身に影響が及ぶことになるのです。

このため、日常的に筋肉を維持していくことは、水分代謝を正常に保ち、健康を支えるために欠かせません。

毎日の運動で筋肉を衰えさせないことに加えて、筋肉の材料であるタンパク質を食事からしっかり補うこと。

そして、同時に十分な水分補給を心がけることで、筋肉は常に柔軟でエネルギッシュな状態を保ち、体全体の機能を高めてくれるのです。

筋肉を鍛えることは「体を動かすため」だけではなく、「水分をためて循環させる力を守るため」、健康の基盤を作るために、運動・栄養・水分の三本柱を意識して取り入れていきましょう。

まとめ

水は血液やリンパ液として体を巡り、酸素や栄養を届け、老廃物を排出する生命維持の要です。

水分が不足すると血流が滞り、代謝は低下し、脂肪が燃えにくくなり、便秘や疲労、むくみ、イライラ、集中力の低下までさまざまな不調を招きます。

また体の半分以上が水で構成され、とくに筋肉は水を貯める役割を持つことから、健康づくりには「運動+水分」が欠かせません。

さらに現代は塩分過多になりやすく、水を飲むことは血流改善や肥満予防にも直結します。

喉が渇く前にこまめに飲む習慣を身につけ、就寝前や朝の1杯を取り入れることで、代謝・自律神経・認知機能も整います。

水を基本の飲み物とし、毎日体の内側から循環を助けることで、体は軽く、心も安定し、健康は大きく前進していきます。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

39-1

コメント