こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、自律神経と腸の深い関係 ミライフのための自立神経整え食事術の話になります。

最近友人が元気がなくなってね

メンタル面が心配だわ

友人の方が元気がなくなってきたのですか

それは確かに心配になりますね

お医者さんに言ったら自律神経の乱れだって

私も最近気になってしまうわ

まずは腸から整えて

自律神経の調整を始めましょう

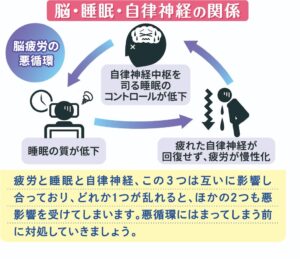

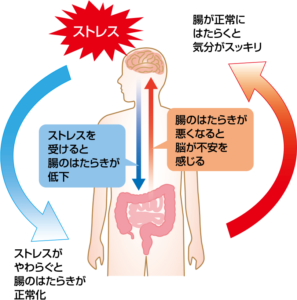

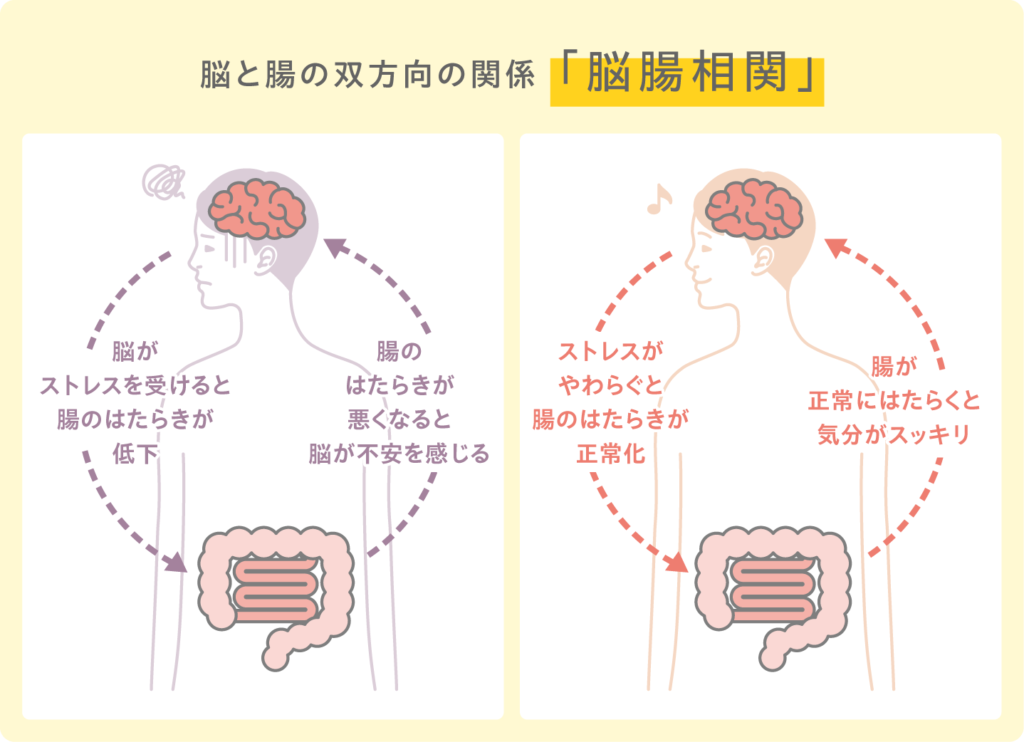

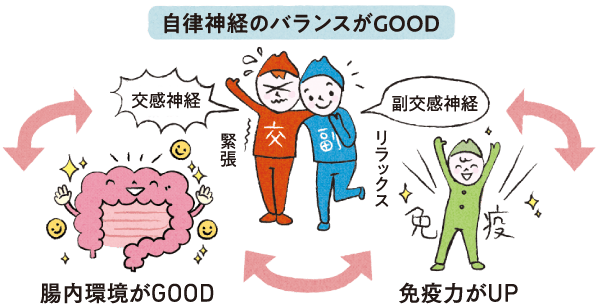

不調の改善のためには食事の改善、見直しは必要不可欠になり、腸内環境を整える事で、自然と自律神経も整っていくのです。

反対に腸内環境を乱してしまうと、自律神経も乱れていき、腸内だけではなく、脳や血管、睡眠など日々の生活面に大きく影響をするのです。

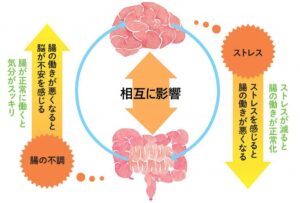

このように自律神経と腸は密接な関係にあるので、日々腸内環境を整えるための食事を行うことで自然と自律神経も整い不調の原因も取り除かれていきます。

今日から食事で腸を整えていき、自律神経の正常化、不安や悩みをなくしていきましょう、ミライフ中にしっかりと自律神経を維持するためにも食事の改善を

・腸の元気が自律神経を活性化

・食事の配分を意識した食事を

・食物繊維の力で腸をクリアに

今日から腸を整えて

自律神経の正常化を

目次

自律神経を腸は一心同体の存在

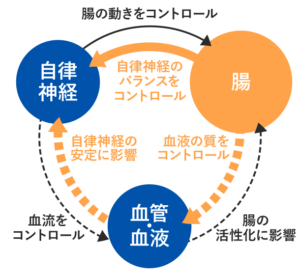

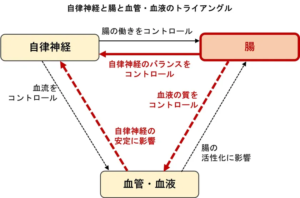

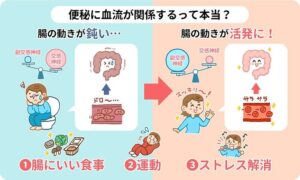

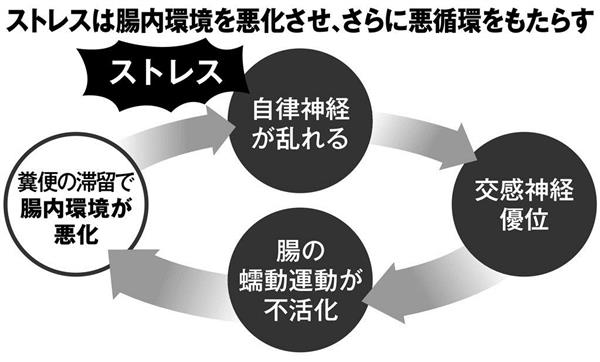

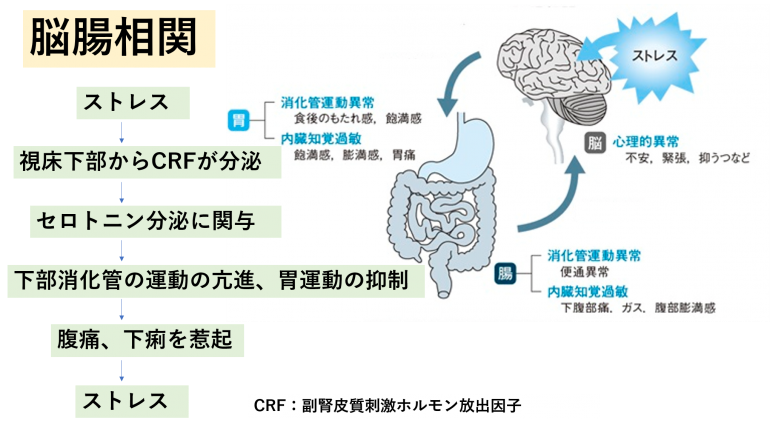

自律神経と腸、メンタルと腸は、非常に密接に関係をしている存在で、緊張やストレスがあると、お腹を壊したり、下痢や便秘といった症状を招きます。

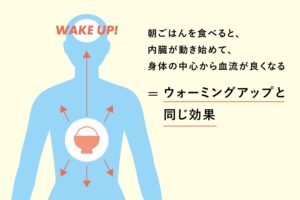

脳がストレスを感じると腸にもストレスを与えてしまい、消化や排泄以外で、腸の重要な役割が血液を作る源でもあり、その血液にも腸内環境が関わります。

腸内環境が綺麗な状態だと、良質な血液が作られ、体全体に綺麗な血液が巡り、良質な血液とスムーズな血流は自律神経の安定に不可欠になるのです。

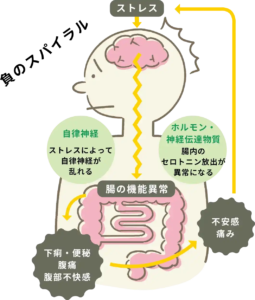

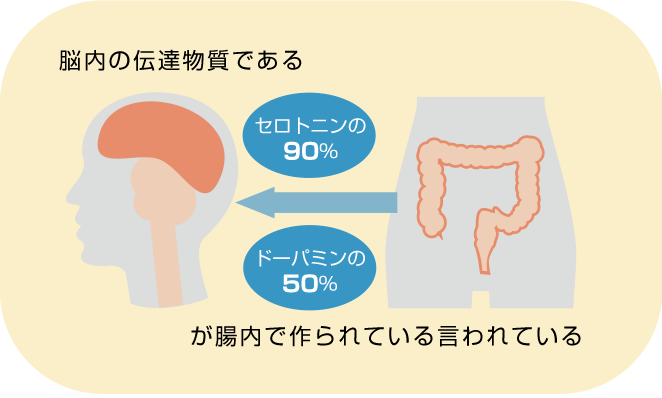

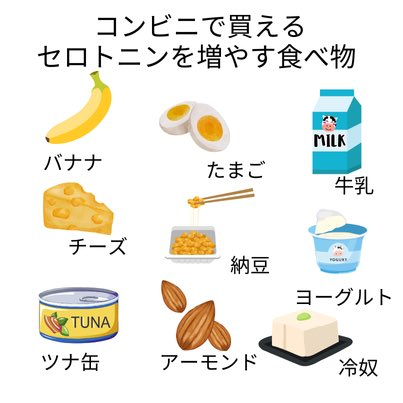

また便秘になってしまうと、腸壁で作られるセロトニンの分泌が減少、幸せホルモンセロトニンは心健康を保つために必須なのですが、このセロトニンの90%も腸で作られます。

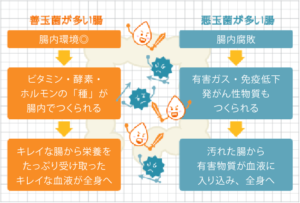

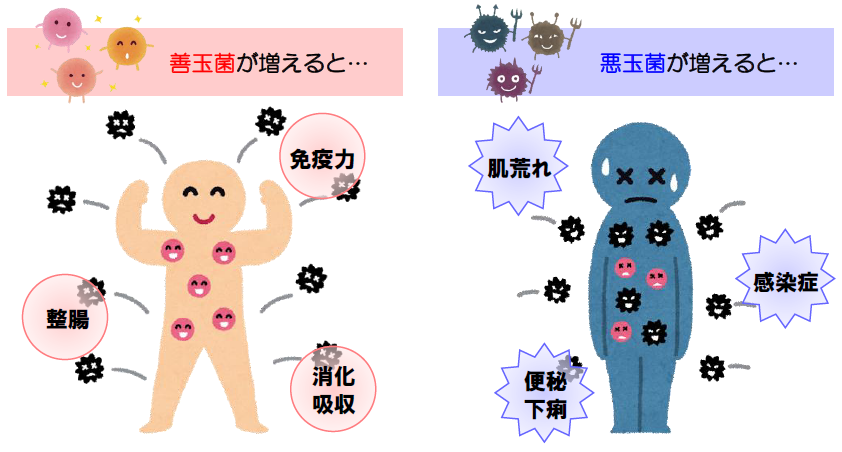

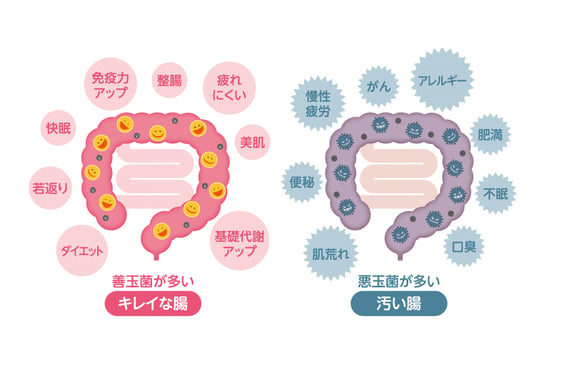

腸内環境を良くするためにも腸内細菌のバランスを良くしていく必要があり、善玉菌を2:悪玉菌を1:日和見菌を7の割合にすることが理想をされています。

日和見菌は、腸内の良し悪しで善玉菌、悪玉菌の味方をするのが特徴の菌で、食生活が乱れて悪玉菌が増加すると、日和見菌は悪玉菌に偏り、腸内環境が悪化してしまうのです。

悪玉菌が増えると腸内環境は最悪の状態となり、老人性うつの方の腸内は悪玉菌が多い傾向にあるので、メンタルのケアのためにも腸内を整えましょう

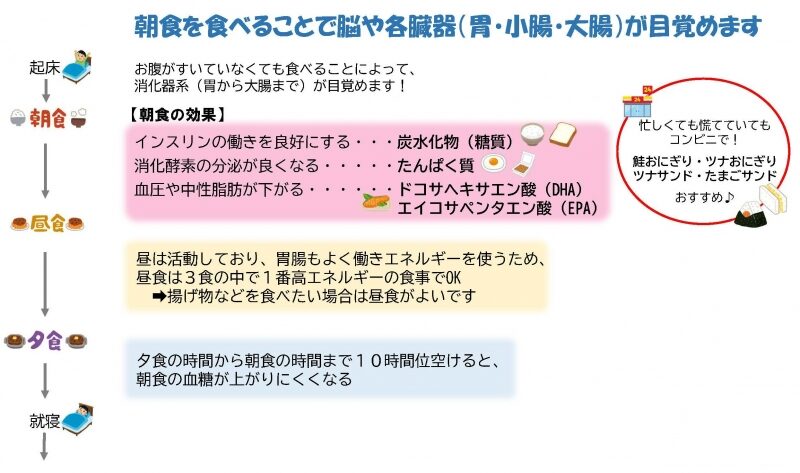

① 1日3食で腸内を活性化させていく

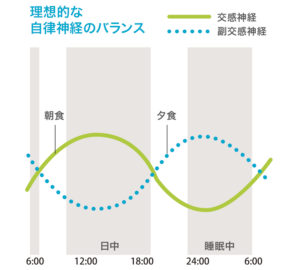

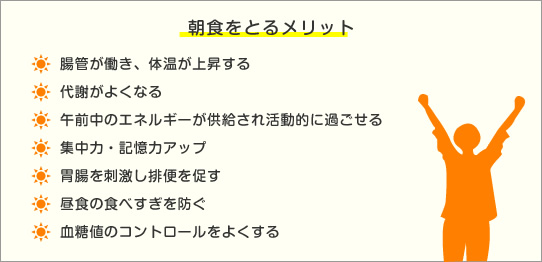

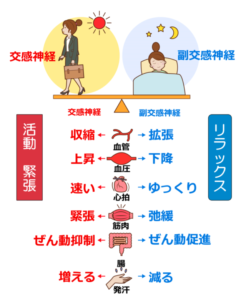

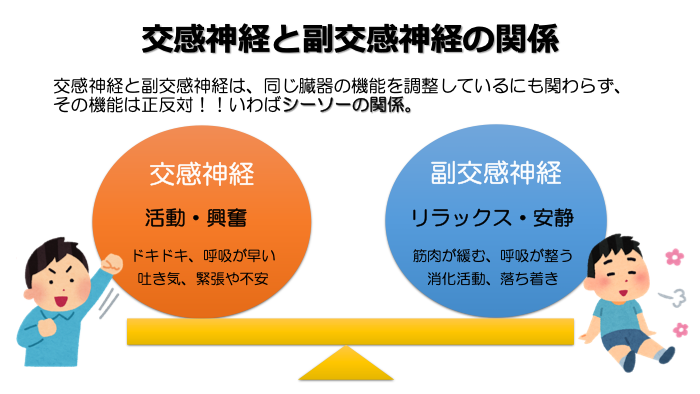

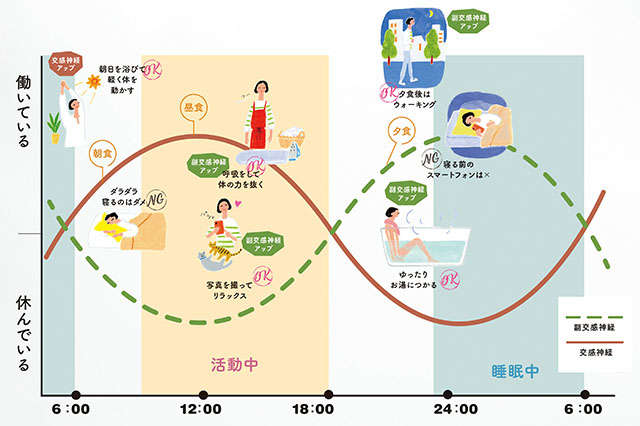

よく交感神経がアクセル、副交感神経がブレーキに例えられますが、食事はこれらを動かす燃料になり、食事を取ることで腸が動き、自律神経も正常に働いてくれるのです。

そこで重要になるのが食事の取り方で、朝•昼•晩の1日3回、おおよそ決まった時間に食事を取る事が腸には理想とされます。

腸は、食べる事で刺激をされていき活発に、腸内環境も良好になるので、食事の刺激が1日に1~2回の刺激では、腸を活性化させるには不十分になるのです。

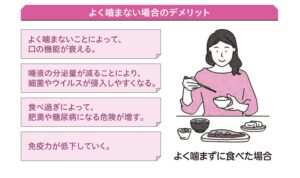

1日3回のペースが適度に腸に刺激と休息を得られるのですが、早食いや食べ過ぎは交感神経を活性化させてしまうので注意、ゆっくりと噛んで食べましょう

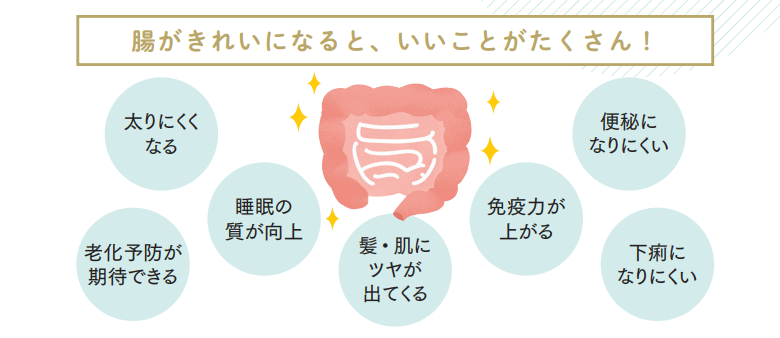

腸を活性化させていき腸内環境を良くしていく事は、自律神経を整えるだけではなく、肥満の防止、痩せやすい体作りにも効果を発揮します。

腸の働きが良くなる事で血流が改善をしていき、代謝もアップ、自然と痩せる体になり、食べても太りにくい体質に変化し、重病の予防につながっていきます。

② 食事の配分も日々重要になる

1日3回の食事を取る際に注意をしていきたいのが、食事の比率になり朝4:昼2:夜4の割合を意識して食べる事で自律神経が安定していきます。

1日の始まりである朝食は1番重要になり、朝は時間に余裕を持って食べ、朝から胃腸を刺激する事で副交感神経の働きが高まり、血流も良くなり自律神経も安定します。

そして、朝食べた食事は日中に代謝をされていくため、沢山食べても消化され、糖質が多めの白米やパン等も朝に食べておきましょう

昼食は軽めに済ませる事を心がけ、1日の終わりの夕食は、ゆっくりと食べて胃腸にリラックスを与えてストレスを解消していきます。

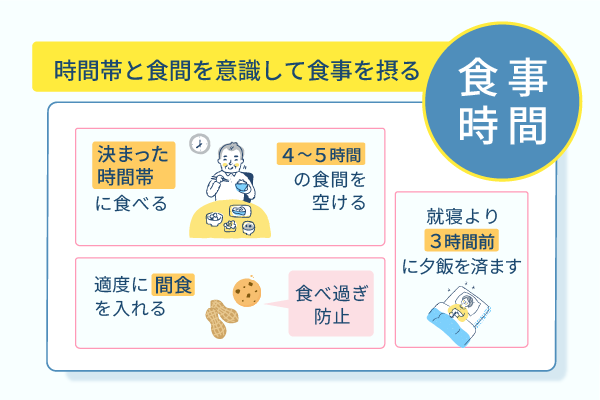

食事間隔も開ける事を重視して、朝•昼•夕の間を5〜6時間開けることが理想になり、食間を開けることで、食べ物が消化をされ胃腸に負担なく、自律神経も乱さないのです。

4:2:4のバランスに無理にする必要はありません、自分に合った食事のバランス、ストレスのない食事割合をとっていき、日々自律神経を整える食事を摂りましょう。

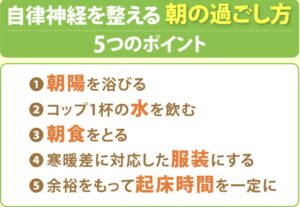

③ 朝はいつも早く起き腸活を

3食の中で重要になる朝食、朝の時間で過ごし方で1日が決まるといっても良いほど、バタバタと起きるのではなく、ゆっくり時間に余裕を持って起きて朝食を食べましょう

食事も食べなければいけないと思わずに、気軽に習慣化しやすいヨーグルトを食べていき、朝から腸に善玉菌を取り込みましょう

またはちみつをトッピングする事で、腸内細菌の餌になり、腸内の善玉菌の増加に活性化をダブルで行うことができるのです。

そこにバナナを加えることで、食物繊維に加えセロトニンの生成を行うことができ、体調も上向きに加え、夜の睡眠の質も上がります。

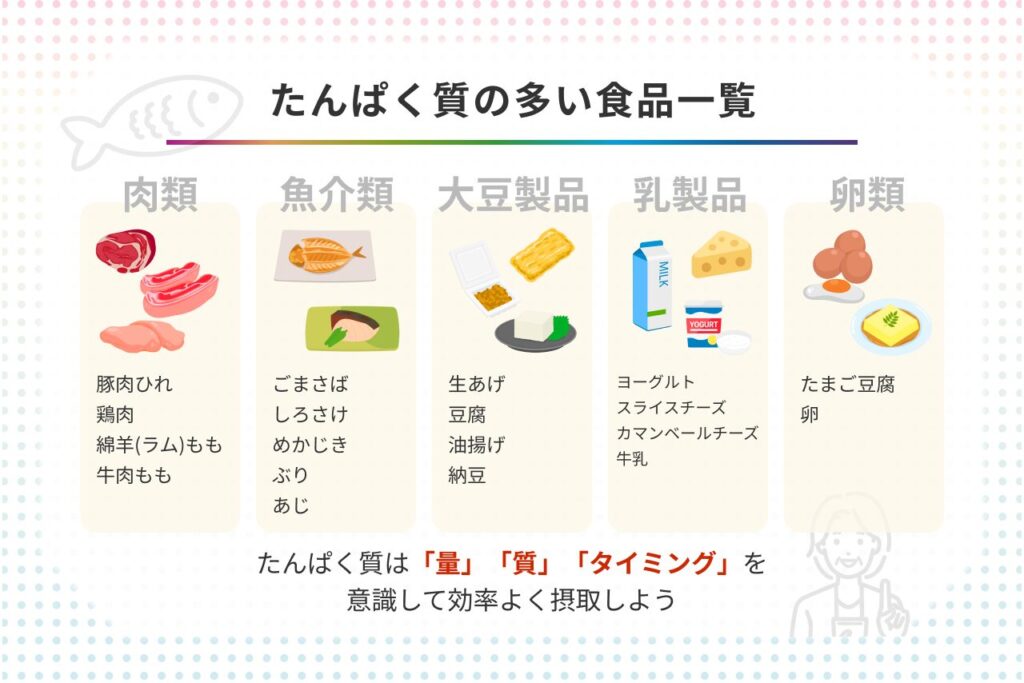

そして、タンパク質食材を加える事で朝から体の基礎をしっかりと作る事ができるので、シーチキンや牛乳、豆乳など意識して、快適な朝を過ごしましょう

④ ランチは軽めで食後の睡魔対策

ランチは、1日の比率を考えて軽めに済ませていき、自律神経を整えるためにも、朝をしっかりと食べて昼は量を少なめがベストになります。

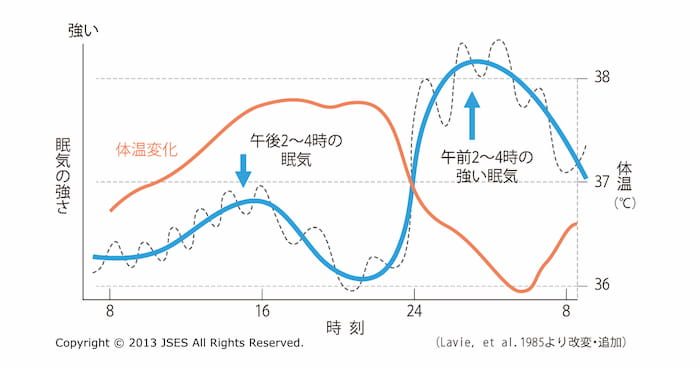

ランチ後は、睡魔に襲われる事があると思いますが、これは自律神経の急転換からくるものになり、午後からの行動に支障をきたします。

食事中は、交感神経が一気に優位になることに対し、食後は胃腸が働く事で、副交感神経が優位になってしまう事が原因です。

このことを防ぐためにも、ランチの前にコップ1杯の水を飲み事を心がけていき、水を飲む事で腸が蠕動運動を起こし、副交感神経を優位にし、食事に備える事ができます。

食事中も早食いはやめ、ゆっくりと1口30回以上噛んで食べる事を心がけていき、食事の量も満腹食べるのではなく、「腹6~8分目」を心がけて、血流不足を防ぎます。

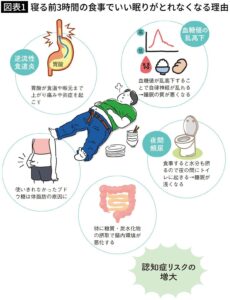

⑤ 睡眠の3時間前には夕食を終わらせる

夕食のタイミングも重要になり、消化にかかる時間が3~5時間ほどになり、夕食は就寝の最低でも3時間前には食べ終えておきたいところ。

食後の3時間は消化活動が活発になる時間、この時間をとらずに眠ってしまうと、食後の血糖値が下がりきれないため、脂肪が蓄積されやすくなります。

そして、胃に食べた物が残ったままで眠ってしまうと、胃酸が食道を逆流して「逆流性食道炎」を招く恐れもあります。

交感神経も高いままの状態での入眠になるので、眠りのが浅く睡眠の質が悪くなり、このことを継続してしまうと、肥満や自律神経の乱れになっていくのです。

自律神経を整えるためにも、腸のゴールデンタイムと呼ばれる、夜22〜26時の間には睡眠をとるようにしていき、腸を日々正常に保つこともできるのです。

⑥ 自律神経のためにも食物繊維を

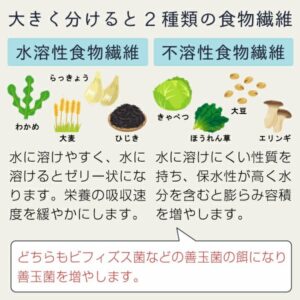

自律神経を整えるためにも、腸内環境が健康であることが重要であり、腸内環境を改善してくれる食物繊維と発酵食品がカギを握ります。

食物繊維は、腸内の掃除役になってくれ、老廃物や食べかすを回収していき、便として排出、毎日の食物繊維の摂取が便秘の防止と腸内環境をクリアにしてくれます。

食物繊維には、便の量を増す不溶性食物繊維と水に溶けてゲル状になり便を和らげる水溶性食物繊維があり、黄金比が2:1となりバランスが重要になります。

発酵食品は、腸内の善玉菌を増加させ、腸内環境を改善、悪玉菌の減少効果も、ヨーグルトや味噌に納豆、チーズなど、日々発酵食品を食卓に取り込みましょう

⑦ 毎日の味噌汁で自律神経を整える

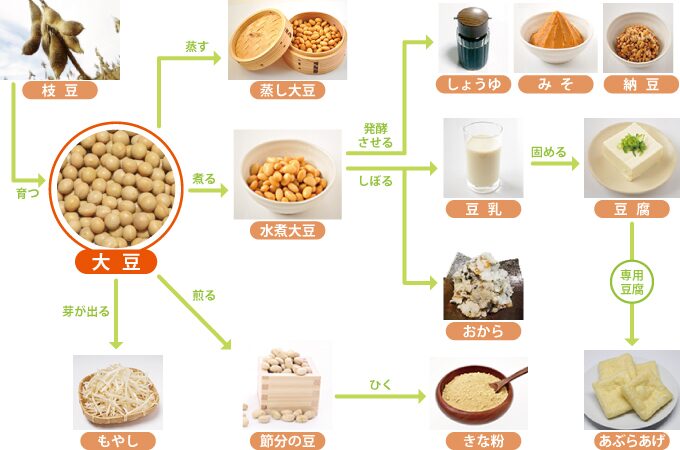

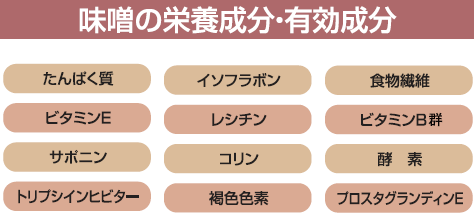

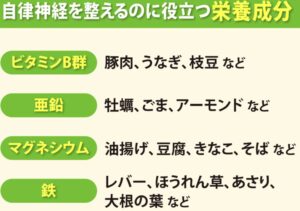

日本から古くから伝わる発酵食品の味噌、味噌によい栄養素が詰まっており、原料の大豆はタンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれます。

その大豆を発酵させる事で、アミノ酸やビタミンB群など数多くの栄養素が生成され、その過程で乳酸菌も発生し、腸活にも有効に働いてくれるのです。

その他にも、老化を抑制し、血圧の上昇を防止、がんの予防にも効果があったと研究結果もあり、様々な健康効果をもたらしてくれるのです。

その味噌を「みそ汁」として飲んで味わう事で、多くの具材を取り込む事ができ、体を温めて冷えの解消、胃腸を通り抜ける際に、血流を促進し、副交感神経を高めてくれます。

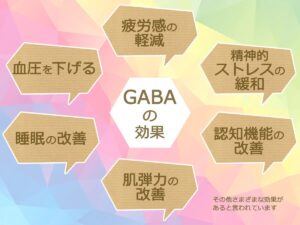

味噌に含まれるGABAには、ストレスを緩和してくれ、興奮した神経を鎮める働きももたらし、この効果が自律神経の安定化にもつながっていくのです。

⑧ 完璧主義やストイックは逆効果に

腸は別名「第二の脳」と言われており、メンタルの影響を受けやすい臓器、腸にいい食べ方や腸活に効く食べ物は沢山ありますが、全てを行うとストレスになってしまいます。

また、健康を考えすぎて、美味しいと感じない物を食べ続けるのは苦痛になり、腸はストレスや苦痛に敏感に反応し、腸内環境を悪化させます。

ストイックになり過ぎるのは腸にも自律神経のも悪影響となってしまい、その反動がいきなり来てしまう事もあるのです。

ストイックや完璧主義にはなりすぎずに、たまには好きな物を楽しみながらゆっくりと食べ、腹八分目を心がけると、毎日十分に満足ができます。

自律神経を整えるためにも、美味しい物を程よく食べ、楽しんで食事をすることによって腸の働きが活発になり、自然を自律神経も安定をしていくのです。

まとめ:腸を整えると自律神経も安定化

友人にも腸と自律神経の事を

教えてあげなきゃいけないわ

食事で腸を整えていき

自律神経も同時に整えましょう

本日は、自律神経と腸の深い関係 ミライフのための自立神経整え食事術の話を解説していきました。

・1日3食のリズムで腸を活性化

・食事の時間が自律神経を左右する

・食物繊維で腸内環境を整えていく

自律神経が乱れてしまうのはあっという間におりますが、元に戻すのは中々難しいのが現状になっており、少しずつ整えていく必要があります。

まずは食事を見直していく事で、腸を整える事ができ、発酵食品や水溶性食物繊維を積極的に取り込んでいき、腸から自律神経をクリアにします。

食事の回数、時間も改善をしていき、朝を食べたり食べなかったり、時間もまばらにするのではく、できる範囲内で日々同じ時間と回数の食事を

完璧主義やストイックにならずに少しずつを心がけていき、小さく自律神経と腸を整えていき、自律神経を乱す事ないミライフを送っていきましょう

普段からしっかりと自律神経を整え

不調知らずの生活リズムを

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント