こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、ミライフ中の睡眠を知る 睡眠を知り毎日快適生活の話になります。

最近は年齢のせいかしら

中々睡眠が不安定になってきたわ

睡眠が不安定になってきたのですか?

現在はどのような感じなのでしょう?

ぐっすりと眠れる日が最近では減ってきたわ

布団に入っての寝つきが悪いの

睡眠のことは年々深刻化していきます

まずは睡眠のことを知って対策しましょう

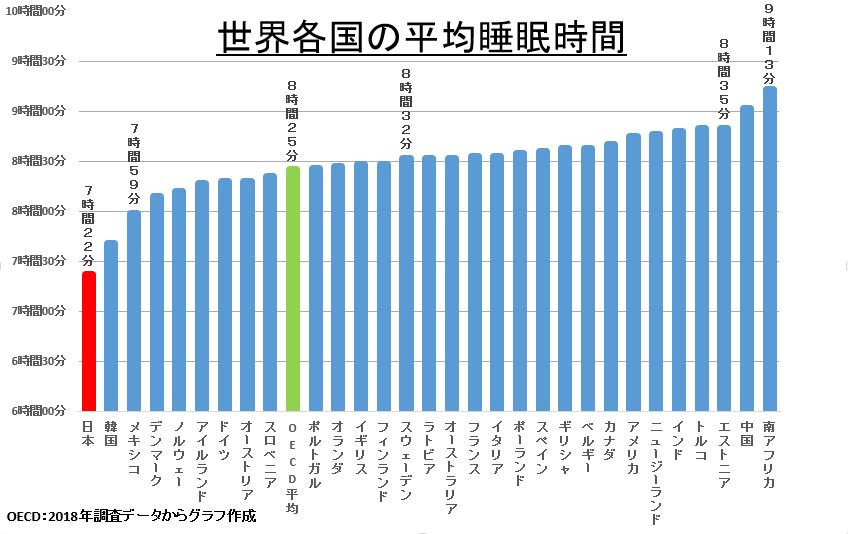

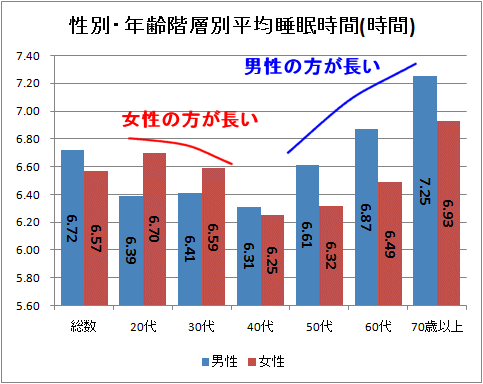

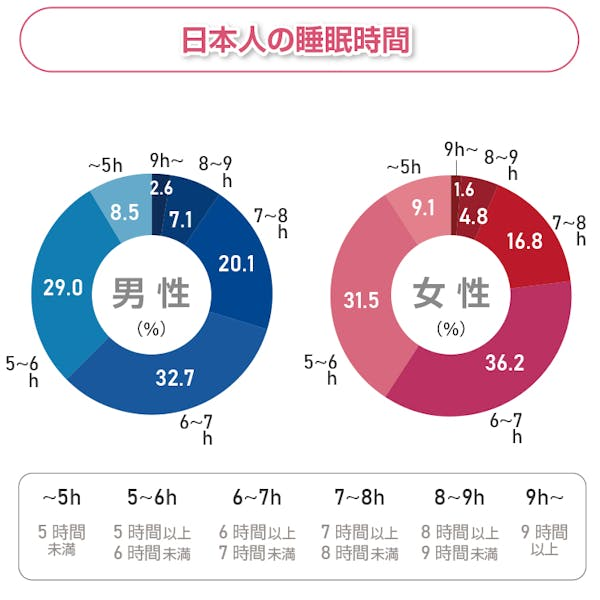

総務省の調べによると、日本に住んでいる10歳以上の平均睡眠時間が7時間22分と言われ、ここ数十年の間で、日本人の睡眠時間は短くなっている傾向にあります。

日本人の睡眠不足は世界でも目立ち、欧米諸国、中国、南アフリカ、オーストラリアなどの平均睡眠時間は男女とも8時間以上、中には9時間以上の国も

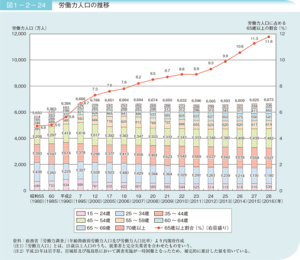

シニア層は加齢に加え、現代では65歳以降も働く労働年齢も増加中、シニア層は夜間勤務、交代勤務が多くより睡眠に障害が出てしまう事が多いのです。

まずは、睡眠の重要さを知り、今日から睡眠への対策をとり、睡眠習慣を少しずつ改善をしていき、心身共に不調知らずの生活を送っていきましょう。

・睡眠が招いてしまう病気の数々

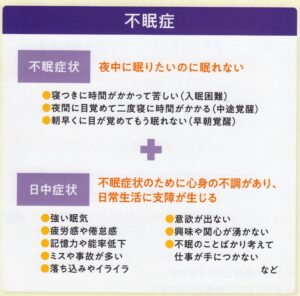

・不眠のことを知る事から

・睡眠の黄金時間にはしっかりと眠る

睡眠の重要性をまず知り

快適な睡眠で日々の健康管理を

目次

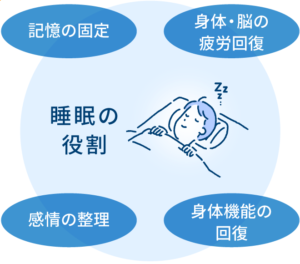

日々の睡眠で脳と体を休めていく

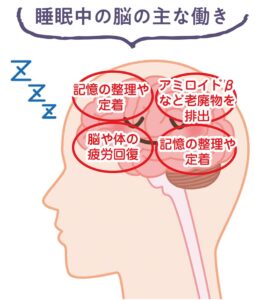

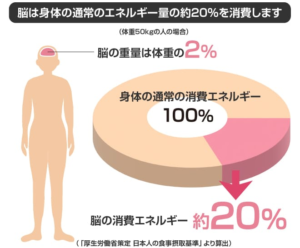

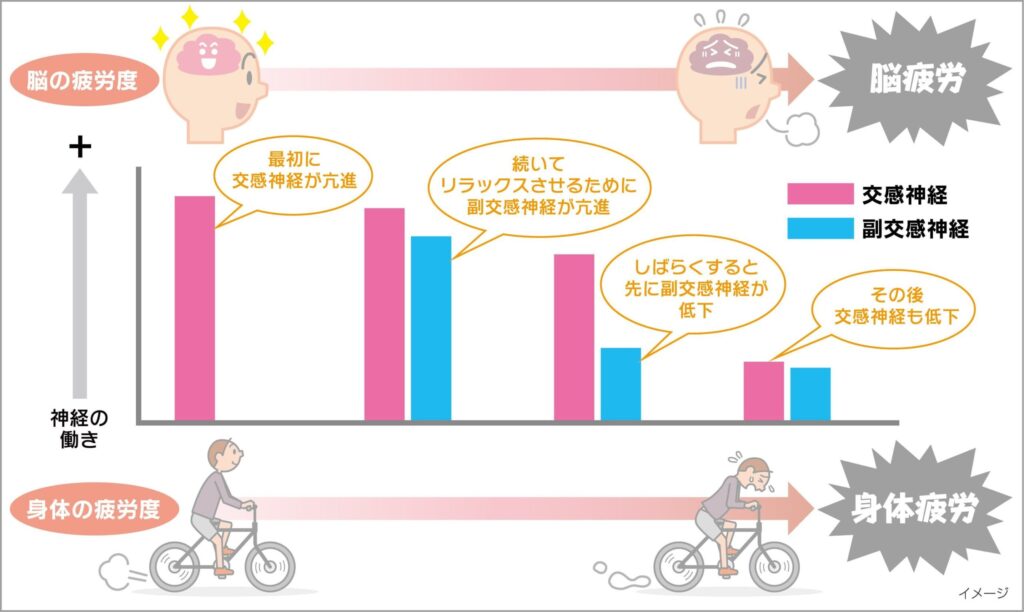

日々の睡眠の一番の役割は、脳と体を休ませ疲労をとる事、特に年齢を重ねる程、脳の疲れをとる事が、体の疲れをとる事より重要になります。

脳の疲れは体の疲れよりも自覚がしにくく、起きている間に脳は常に活発に動き、たくさんのエネルギーを使用しています。

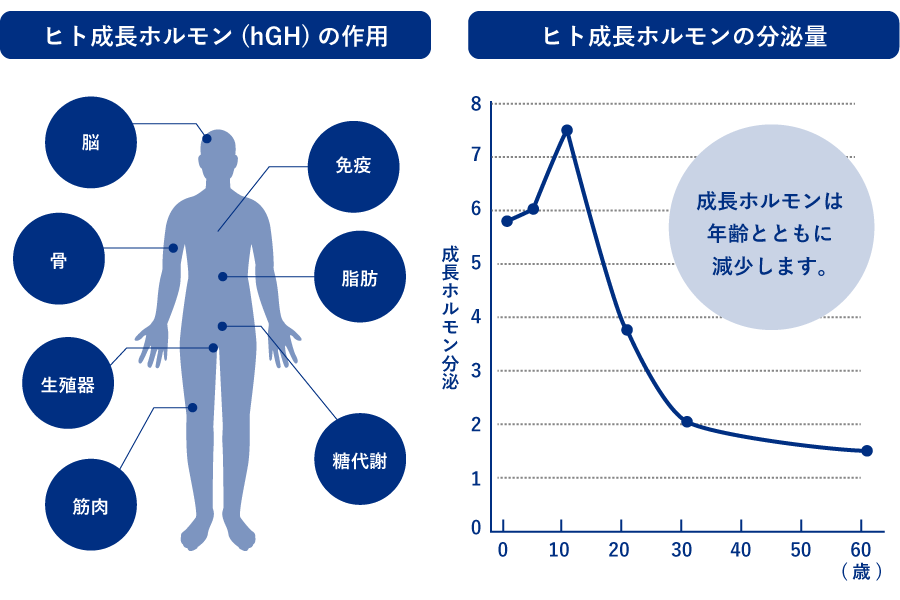

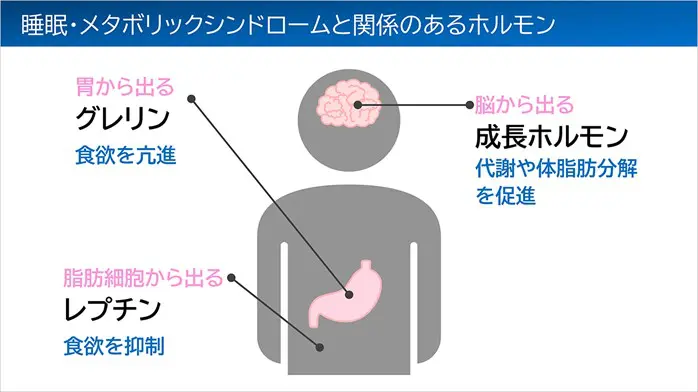

睡眠中は、子供だけでなく、大人にも重要になる「成長ホルモン」が分泌される他、免疫機能を保ち、脳のゴミを排出するためにも必須になるのです。

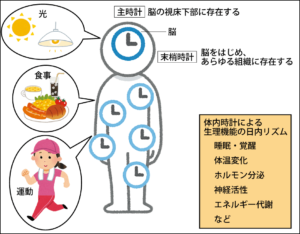

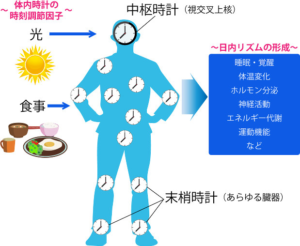

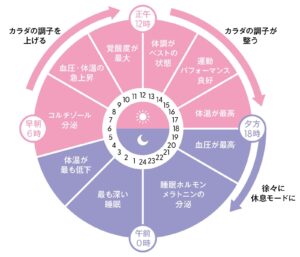

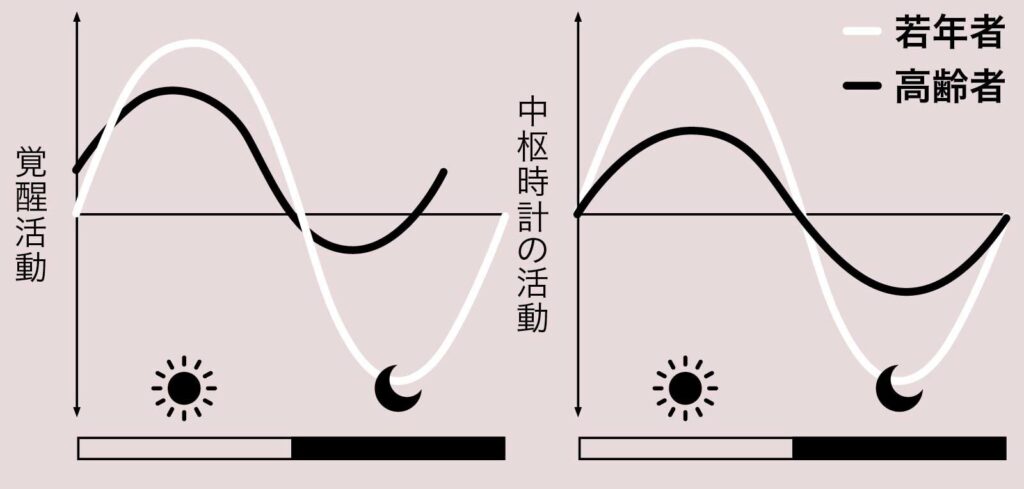

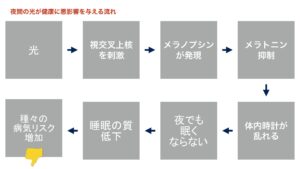

日中に活動して、夜は眠るというリズムを生み出すのは、「体内時計」と言い、体内時計は心臓や肝臓などの臓器、筋肉などに存在しています。

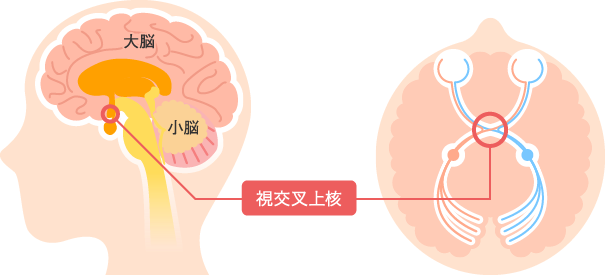

体内時計は、体全体をコントロールしているのは、脳の視交叉上核(しこくさじょうかく)、これが親時計とされています。

体内時計には、体温やホルモン、血圧、消化や吸収など多くの働きに関係、調整し、人の1日のリズムを生み出しているのです。

体内時計は、24時間より少し長い24時間10分となり、このずれを調整せずに過ごしてしまうと、体に少しずつ不調が現れ

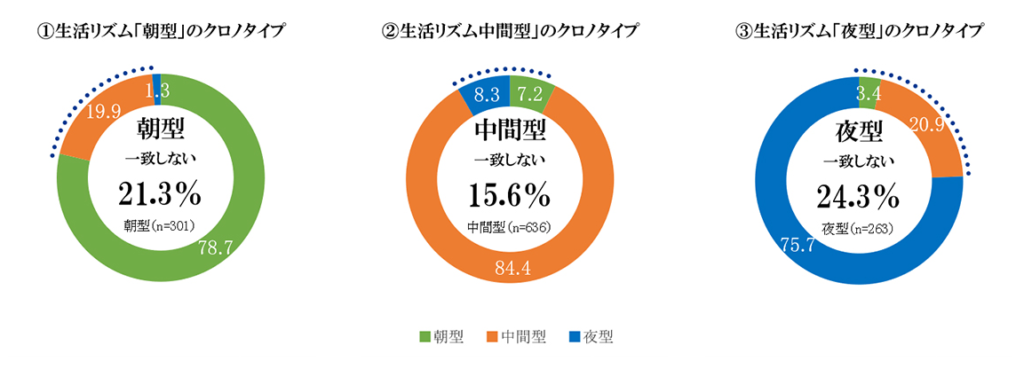

体内時計が24時間10分よりもかなり長い場合、「夜型」で朝起きるのがキツくなり、反対に24時間より短い人は、朝の早い時間に目が覚めます。

今、体内時計が整っている方も油断は出来ず、夜にTVやスマホ、コンビニなど夜遅くに空いているお店などの明りを浴びると時計が狂い

夜更かした分を朝寝溜めしてしまうと、体内時計のリズムが大きく崩れてしまい、睡眠を妨げ、日中も倦怠感などに襲われるのです。

体内時計のズレが大きいと、日常生活に支障が生じる事もあり、一気に時計を戻す事は出来ないため、少しずつ戻していく必要があります。

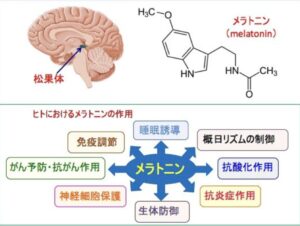

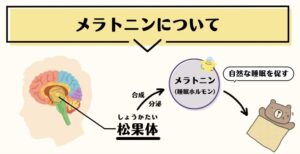

鍵になるのは太陽の光、早寝早起きが重要になり、朝日は親時計をリセットしてくれると共に、眠りを促すホルモン「メラトニン」の分泌にも関係

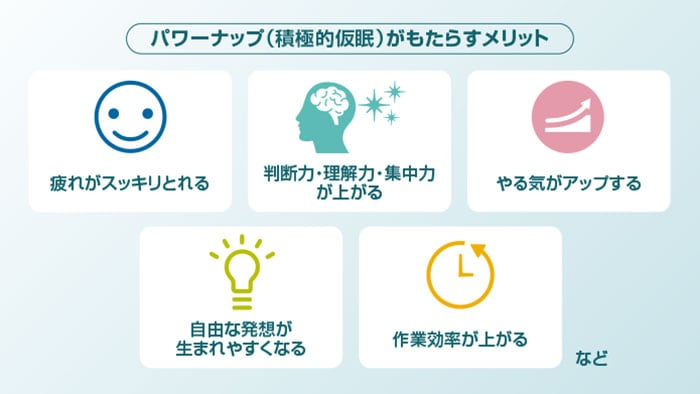

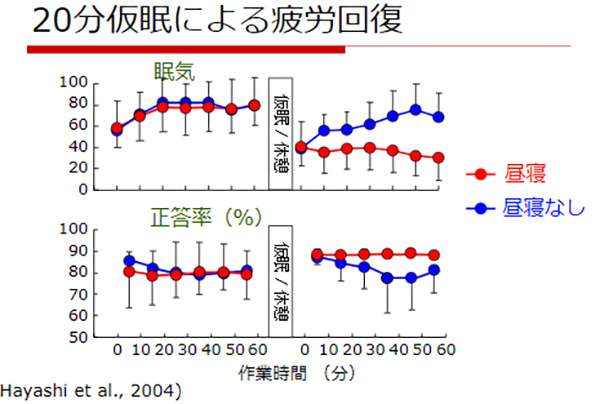

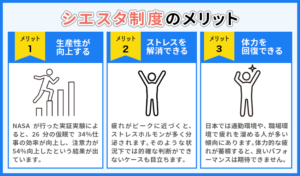

いきなり生活リズムを変えると、日中に眠気がきてしまう事もあるので、その時には15分~30分程昼寝をしていき調整をしていきましょう

① 年齢ごとに1日ごとの睡眠時間が変わる

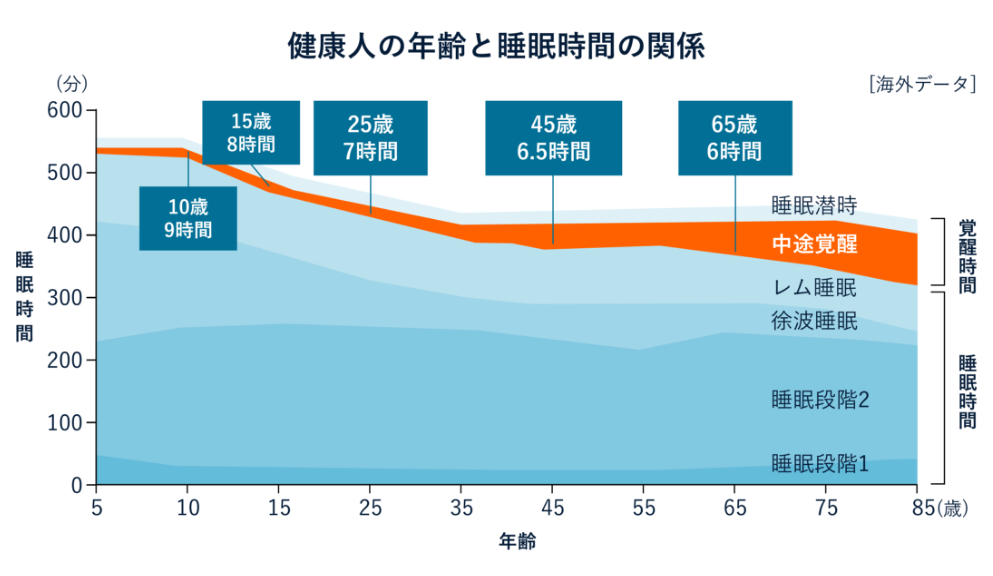

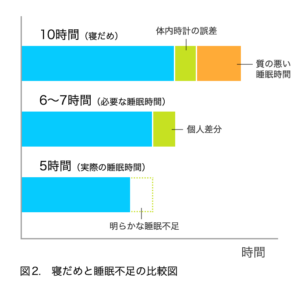

健康のために8時間睡眠が推奨されていますが、実際は医学的な根拠はなく、必要とされる睡眠時間は、年齢で変わってきます。

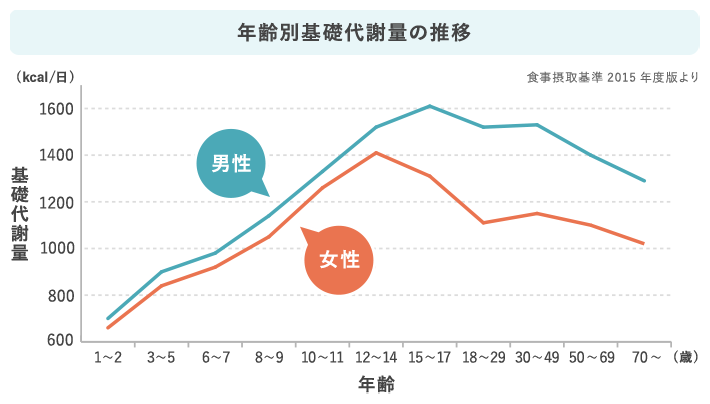

年齢とともに若い時のような活動量や基礎代謝が減ってしまい、脳や体の休息に必要な時間も短くなるためです。

8時間近く眠れるのは15歳〜20歳くらいまでで、70歳以降になると5〜6時間くらいしか眠れなくなります。

その反面睡眠時間は、個人差も大きく5時間で十分な方もいれば、9時間以上必要な方も

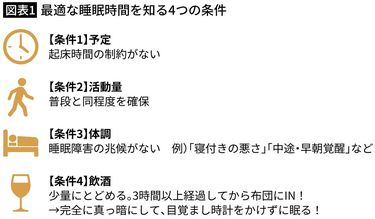

したがってあなたにこの睡眠時間がベストな長さと言うものはありませんが、日中のだるさや睡魔がない快適な活動が出来た時が、理想の睡眠時間に

予定のない日があれば、目覚まし時計などかけずに、ぐっすりと眠れる時間を見つけていきましょう

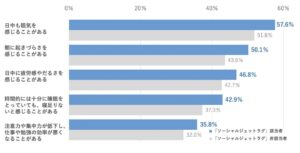

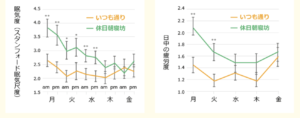

② 寝溜めは体調不良の元になる

予定がないからと普段以上に眠る事は、眠気やだるさの解消になっても、脳や体には悪影響に

普段よりも3時間以上多く寝てしまう方は、慢性的な睡眠不足に陥っていると考えられ、寝溜めは、睡眠本来の目的である脳や体の疲れを回復出来ないのです。

慢性的な睡眠不足を「睡眠負債」と言い、日本人の多くが抱えていると言われ、日中の眠気やだるさに慣れてしまい、自覚がない方も多いのです。

無意識のうちに睡眠負債は脳や体に大きな負担をかけ、生活の質を低下、認知症や生活習慣病のリスクも高めてしまう事も分かっています。

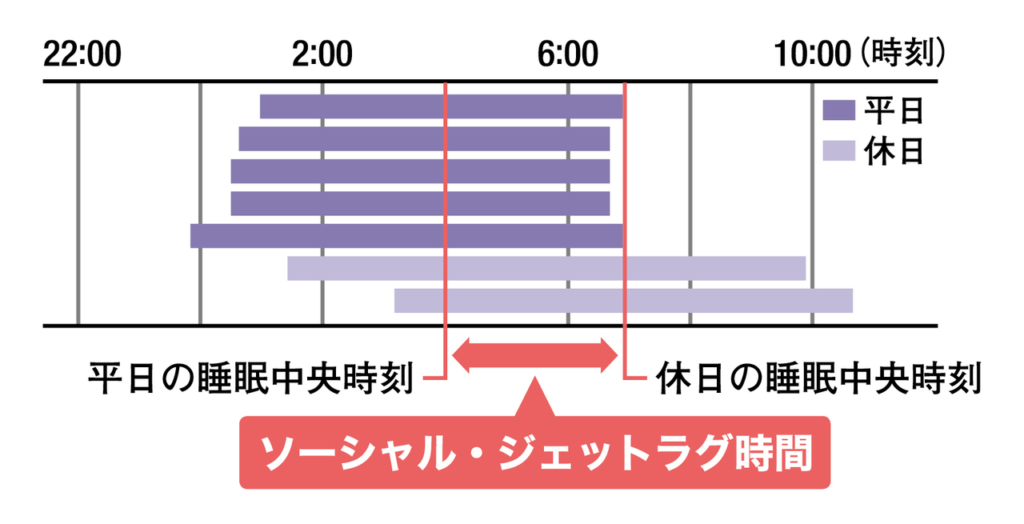

いつも朝に起きている人が、予定のない日にお昼近くまで寝てしまうと、体内時計が一気にズレてしまい、そのズレが体に影響を与えます。

一度大きく体内時計にズレが生じると、いつもの時間に起きにくくなったり、倦怠感や眠気を起こすこし、このような状態を「ジェットラグ」と言います。

ジェットラグは、時差ボケ状態で体内時計と睡眠時間帯がずれ、体調不良を招いてしまいやすく、予定がないからと長時間の睡眠をとる事は避けましょう

平日の睡眠不足、不良を解消していくためには、朝の爆睡ではなく、お昼寝で解消し、朝起きる時間は極力ずらさない事が重要です。

お昼寝も午前11時から午後15時までにとるようにし、時間も15分〜30分を意識する事で、体内時計に影響を与える事なく睡眠負債を解消できるのです。

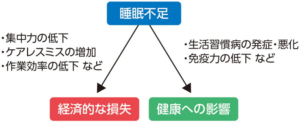

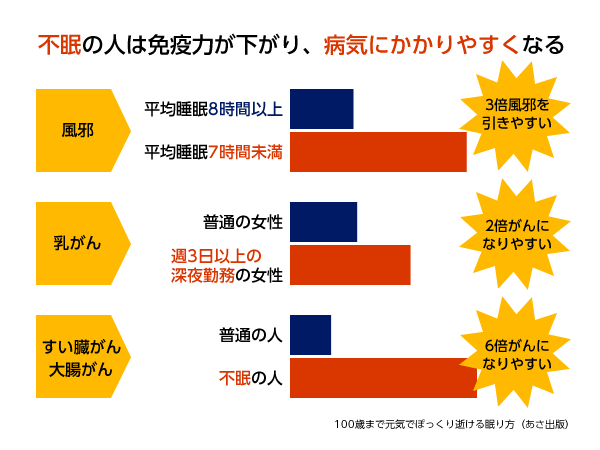

③ 睡眠不足が重病の引き金に

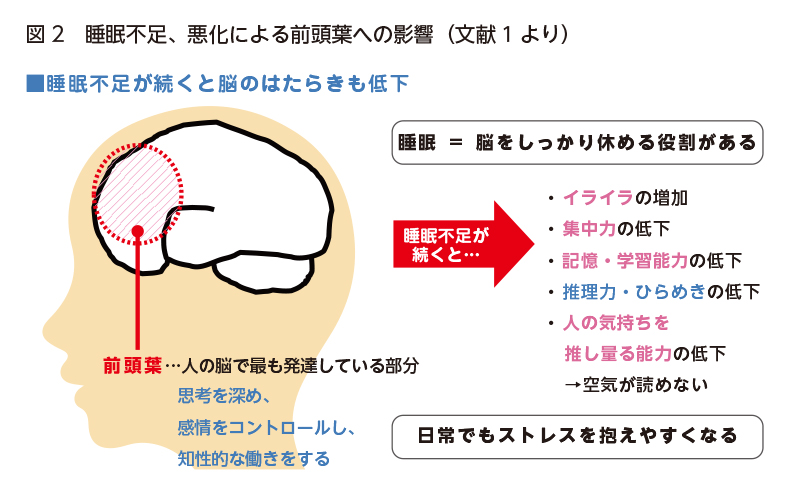

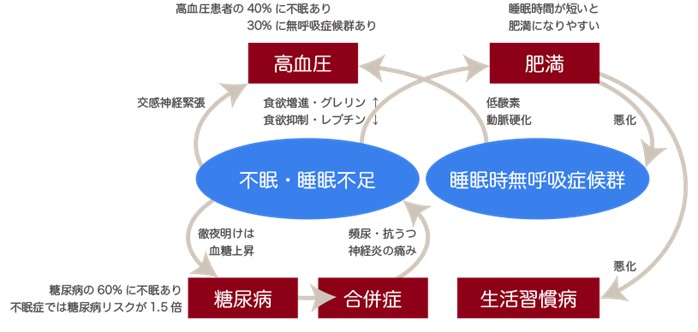

睡眠不足は、脳や体を休ませずに常に働かせている状態に、脳や体に疲れが溜まり、様々な機能が低下、初期症状に日中の眠さやだるさが出てきます。

また、集中力や注意力、記憶力に判断力などの脳の力も大きく低下し、慢性的な睡眠不足状態になると、命に関わるミスや事故にも繋がり危険な状態に

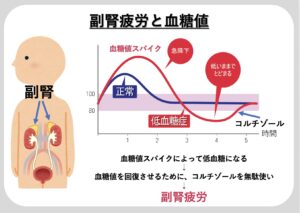

慢性的な睡眠不足は、ホルモン分泌にも影響を与え、満腹感をもたらしてくれる「レプチン」が減少し、反対に食欲を促す「グレリン」が増加するのです。

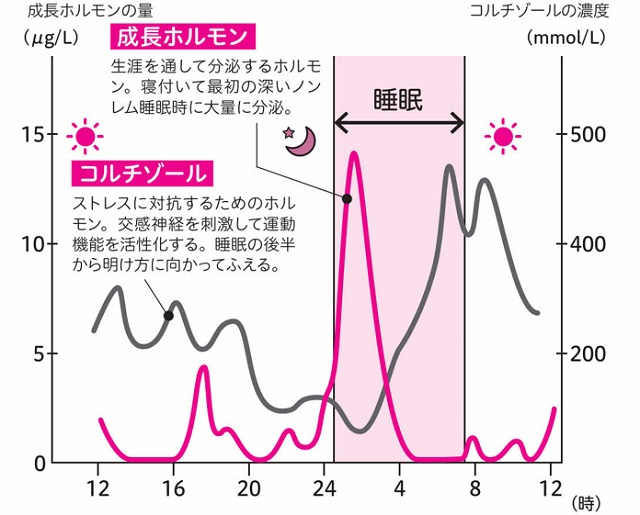

また、ストレスがある時に分泌される「コルチゾール」と呼ばれるホルモンも増加し、コルチゾールは血糖値を上昇させ、糖尿病を招きます。

自律神経のバランスも崩れてしまい、夜間の血圧を下げる事が出来ずに高血圧を起こしやすくなり、肥満、狭心症、心筋梗塞のリスクが高まります。

そして、夜更かしが続くと前立腺がんや直腸がん、乳がんなどのリスクも高まるという研究結果もあり、睡眠不足の続くと命の危険に関わるのです。

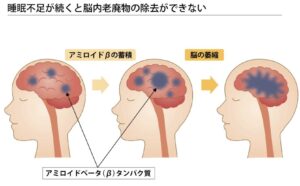

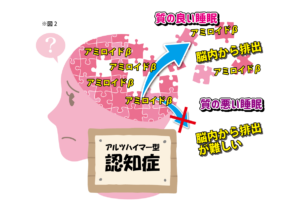

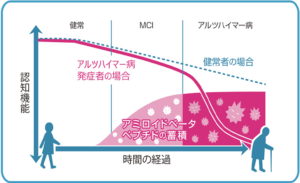

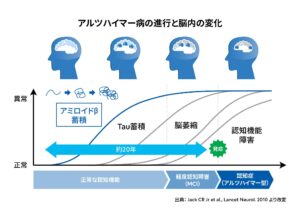

睡眠と関係が深いのが認知症になり、「アルツハイマー病」の原因である「アミロイドβ」と呼ばれるタンパク質が固まり、脳細胞を破壊します。

睡眠がしっかりととれていると、細胞間に隙間が出来、脳脊髄液が流れ込み、アミロイドβなどの老廃物を回収し外に排出します。

しかし、睡眠不足になると、老廃物を効率よく回収できず、アミロイドβが蓄積していき、年齢を重ねていくにつれてアルツハイマー病を発症するのです。

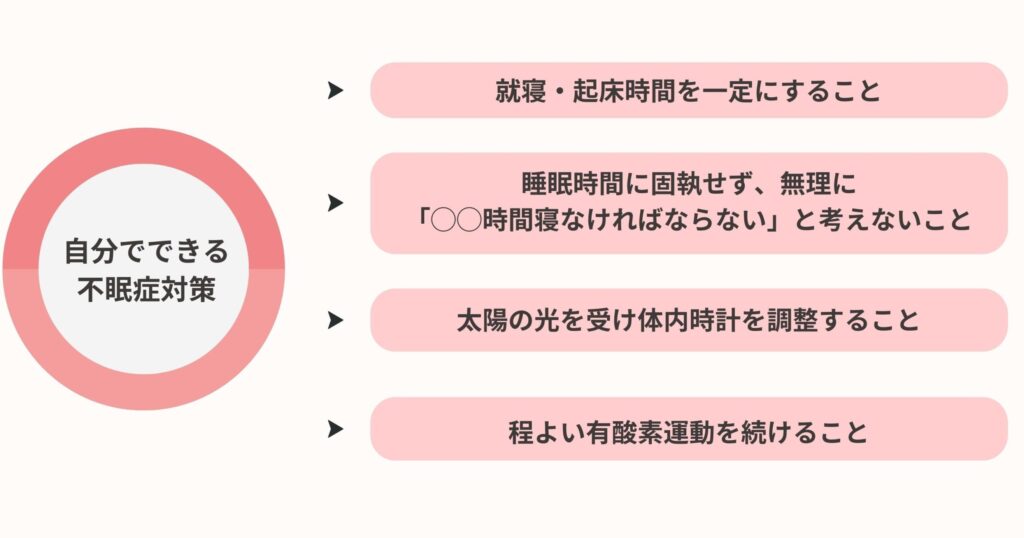

④ 眠くなって寝床に入る習慣を

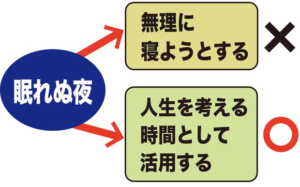

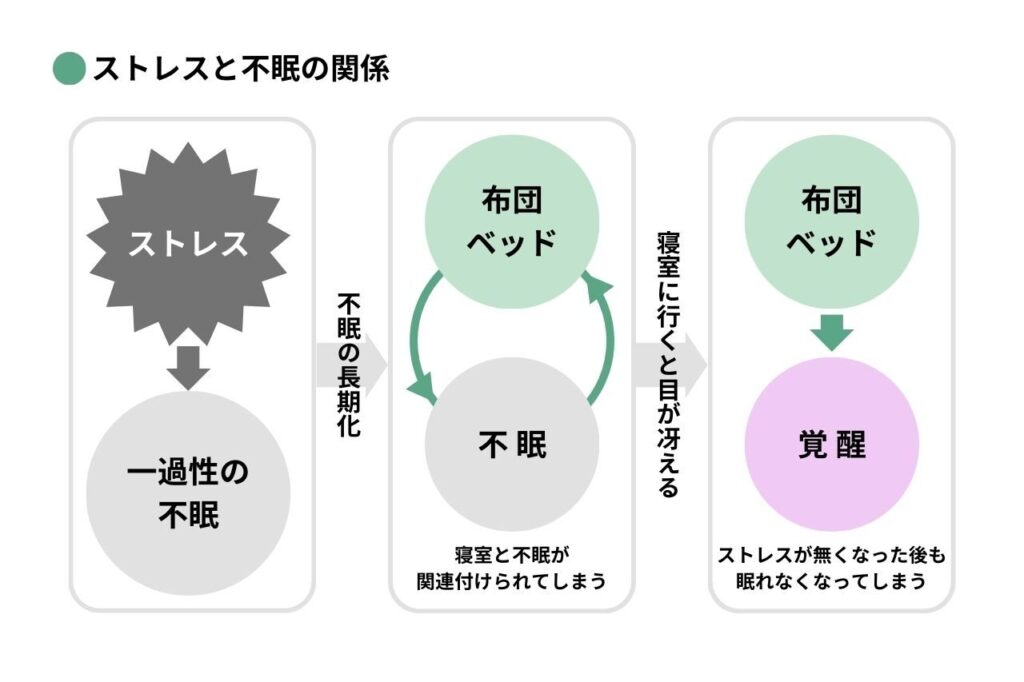

毎日、同じ時間に寝床に入るのは睡眠習慣に良さそうに思えますが、生活リズムを整える、不眠の解消には逆効果に働く事も

寝付けないまま寝床で過ごしてしまうと、眠れないストレスを感じる時間が増加し、脳が寝床に入ると緊張し、入眠時間が伸びてしまうのです。

そのため、眠くなるまでは寝床に入らない方がよく、眠気がやってきた時に寝床に入る方が気持ちよく眠れます。

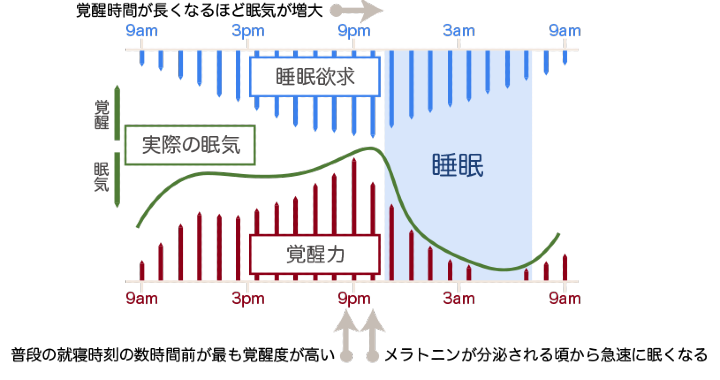

眠気は大まかに2つの要因が関わり、1つは脳の疲れ、起きている時間が長いほど脳が疲れ眠くなり、もう1つが体内時計の働きです。

人は就寝の2時間前からメラトニンというホルモンの分泌が始まり、メラトニンが眠気を誘ったり、睡眠を維持してくれる働きがあります。

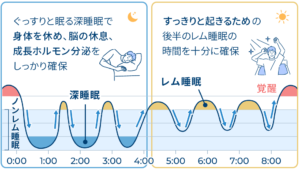

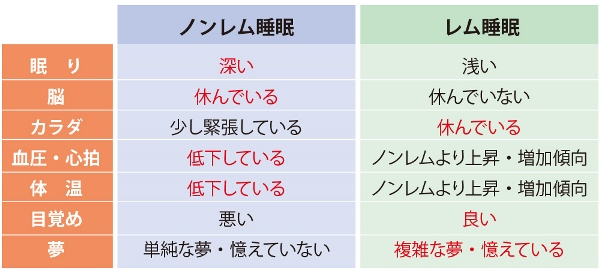

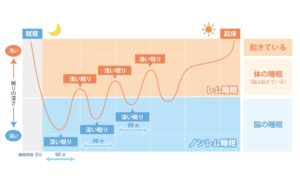

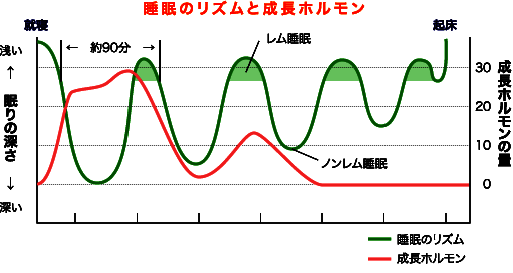

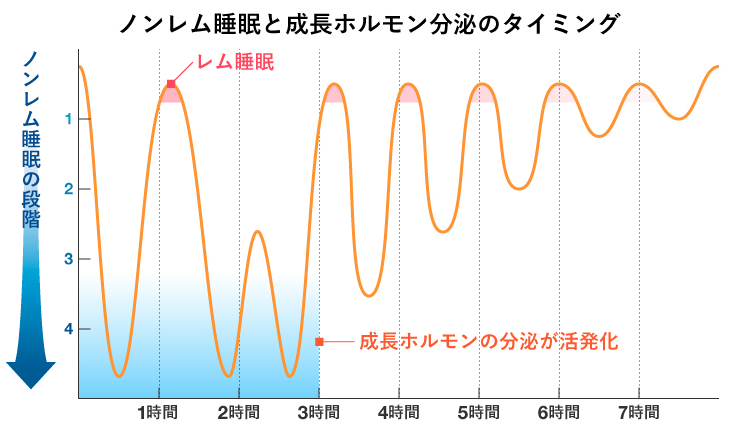

そして、眠りにつくと、最初に「ノンレム睡眠」が生じ、この睡眠が脳を休ませてくれ、副交感神経が優位に働いています。

ノンレム睡眠の次に「レム睡眠」が生じ、体を休める眠りに入り、ノンレム睡眠とレム睡眠が約90分周期で繰り返されていくのです。

朝方になるとレム睡眠が増えて、脳の温度が上昇し、睡眠が浅くなり自然な目覚めを迎えます。

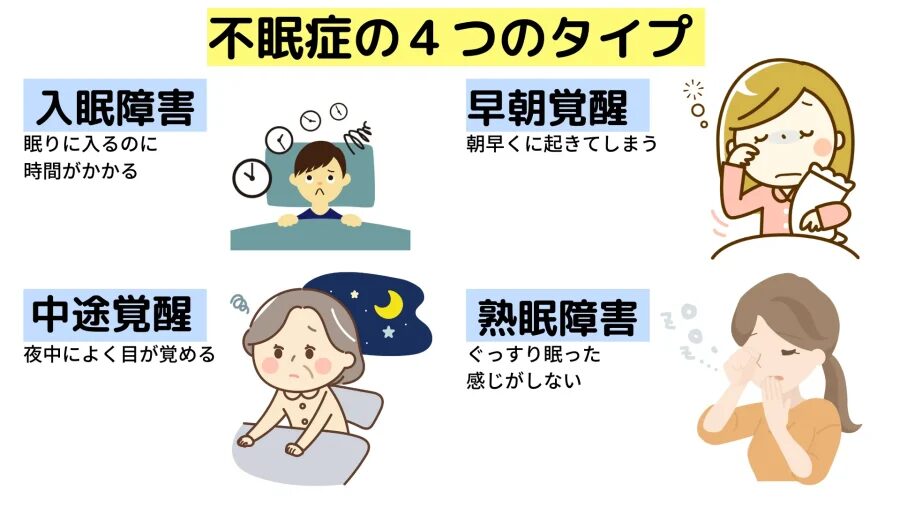

⑤ 年齢とともに増える中途覚醒

不眠というと眠ろうとして寝れない状態の事だけをさす訳ではなく、中途覚醒や早朝覚醒も不眠の症状の1つに該当していくのです。

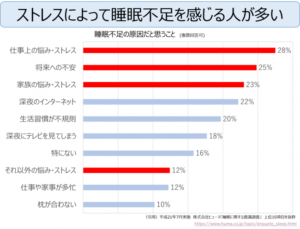

ストレスや緊張は、交感神経を優位にして眠りを妨げ、眠なければなど睡眠にこだわり過ぎるのが不眠の要因に

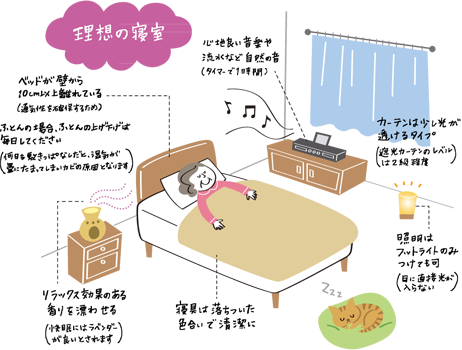

寝室環境も睡眠には影響し、小さな音や光でも眠りが妨げられる事もあり、暑さや寒さ、湿度、寝具の感触などで不眠が起こる事も多いのです。

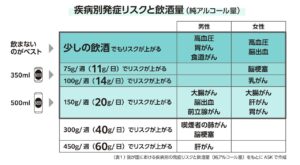

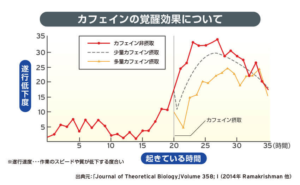

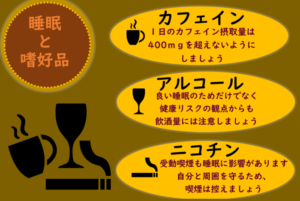

入眠前のカフェインやアルコール、タバコも睡眠を妨げる原因になり、カフェインは睡眠の6時間前までや寝酒などは控えていきましょう

⑥ 睡眠の質にこだわった睡眠を

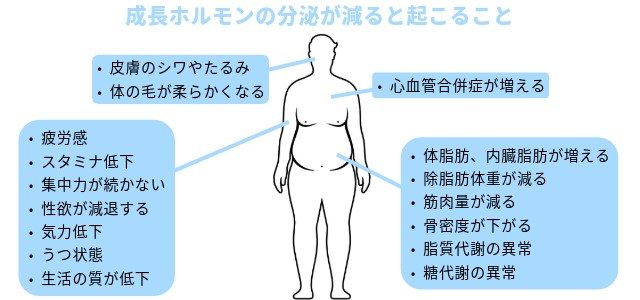

睡眠中には重要なホルモンである「成長ホルモン」が分泌され、年齢性別関係なく骨や筋肉の成長の他、細胞の修復やタンパク質の合成にも関わります。

睡眠には、寝始めの約3時間に深いノンレム睡眠が現れ、成長ホルモンはこの時に集中して分泌され、この時間にぐっすりと眠れる事が大切になります。

ノンレム睡眠とレム睡眠は、約90分周期で交互に現れるのですが、脳と体の疲れが1回の周期で取れるかと言う簡単なものではありません。

この90分のサイクルを4〜5回繰り返す事で、効果をもたらしてくれ、少なくとも6〜7時間のまとまった睡眠時間が必要になってくるのです。

睡眠は、疲れや脳のゴミを排出するだけではなく、深いノンレム睡眠、浅いノンレム睡眠、レム睡眠を繰り返す事で、記憶の定着に効果を発揮します

そして、有酸素運動を習慣化する事で、寝つきも睡眠の質も高くなり、脳や体にもたらす効果も上がり、重病のリスクを軽減する事ができるのです。

⑦ 寝る前に控えた方がいいこと

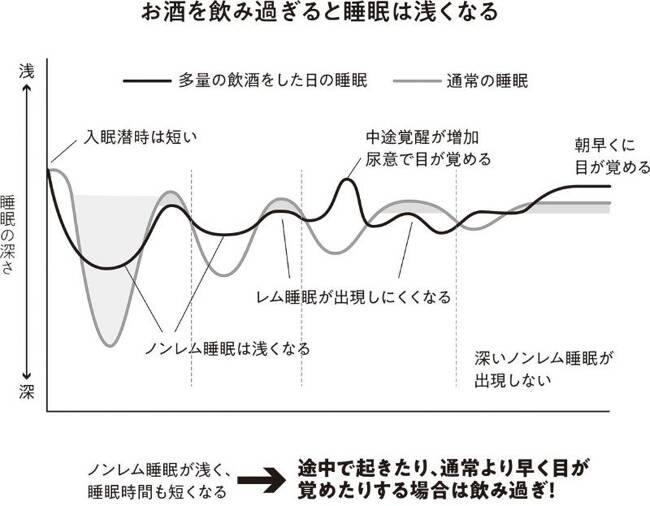

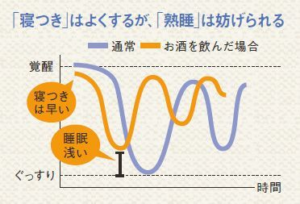

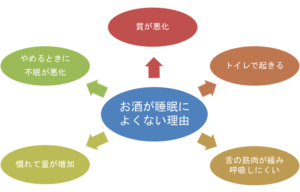

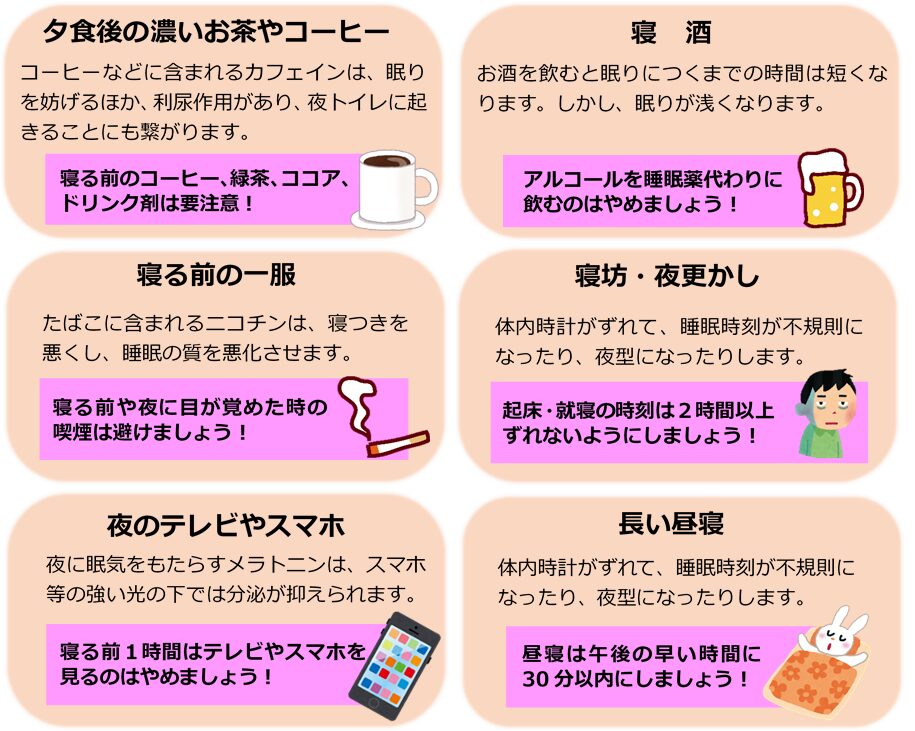

寝る前にお酒を飲むと、寝つきがよくなりますが、アルコールには神経細胞の活動を抑制し、眠気を導く効果があるのです。

しかし、寝酒に頼ってしまうと、日に日にお酒の量が増えていき寝付けなくなり、アルコールに対する耐性ができ、睡眠どころかアルコール依存症を引き起こす事に繋がります。

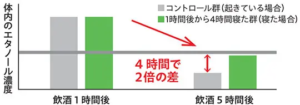

アルコールは睡眠の質にも悪影響を及ぼし、アルコールによる眠気の効果はすぐに薄れるため、中途覚醒が増加、睡眠前半のノンレム睡眠が減少します。

そうなると、睡眠時間がとれていても熟睡感を得る事が出来ず成長ホルモンの分泌も低下、肝臓や膵臓などの臓器や脳にもダメージが蓄積していきます。

アルコールには確かにリラックス効果があり、夕食とともに適量を楽しむ事がいいのですが、睡眠への影響を防ぐためにも入眠の4時間前には飲み終えましょう。

夜眠れない時には、寝酒に頼るのではなく、生活習慣や睡眠環境の改善を見直して、改善が難しい場合、お医者さんに相談をして対策を

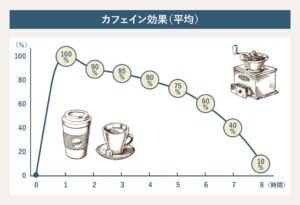

アルコール以外にもコーヒーや緑茶などに含まれるカフェインにも、覚醒作用があり、飲むと約30分後に効果が現れ、4〜5時間ほど効果が持続します。

カフェインの作用にも個人差があり、寝つきや睡眠の質を悪くする事もあるのでカフェインをとるのは入眠の5〜6時間前にしておきましょう。

タバコに含まれるニコチンも覚醒作用をもたらし睡眠の妨げにつながるので、睡眠の前の一服は避けるのが理想になります。

睡眠の質の維持、上げていくためにも、寝る前のアルコール、カフェイン、ニコチンを控えていく習慣を作り対策をしていきましょう。

まとめ:睡眠のことを知りまずは見直しを

睡眠はやっぱり日々重要ね

今日からぐっすり寝る習慣を作らなきゃ

今の入眠までの習慣を見直して

毎日深く質のいい睡眠をとりましょう

本日は、ミライフ中の睡眠を知る 睡眠を知り毎日快適生活の話を解説していきました。

・自分に最適な睡眠時間を見つける

・運動を行い睡眠の質をアップ

・睡眠を阻害する物を避けていく

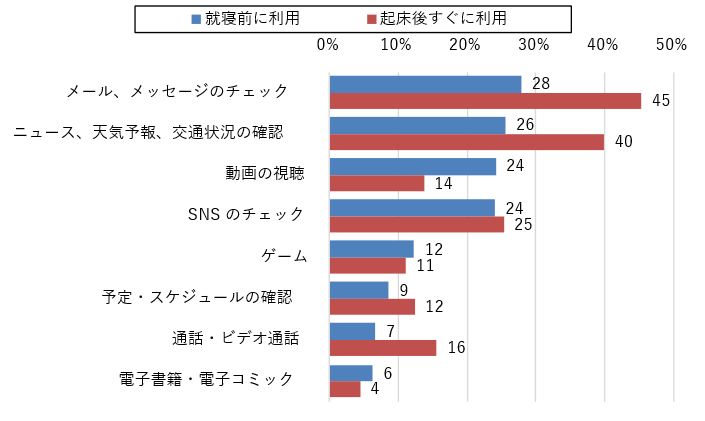

近年では、就寝前のスマホやタブレット、パソコン、TVなどブルーライトを発する物に注意をしていき、無意識の行動が睡眠の質を落としてしまいます。

就寝前にブルーライトを浴びると、脳が昼と勘違いをしてしまい覚醒、目が冴えたり、入眠時に更に時間がかかったりと悪影響を及ぼしてしまうのです。

更にSNSを使用してしまうと感情が昂り、脳が刺激をされて交感神経が優位になってしまうので、快眠の為にも、入眠前のSNSを見ることは控えて、入眠に専念をしていきます。

認知症をはじめ様々な病気のリスクを上げてしまう睡眠不足、今の生活リズムを一気に変えようとせず、小さく変えて、ミライフ中の快適な睡眠習慣を作っていきましょう

人は人生の3分の1は寝ています

睡眠のことを知り質のいい睡眠を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント