こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、急増中の新型栄養失調 筋肉減少を防ぎ病気を防いでいく話になります。

最近は前みたいに一歩一歩が

キツくなってきたわ、歳ね

足腰から弱ると言いますからね

フレイルやサルコペニアの疑いを

足から弱るのよね、気をつけなきゃ

今日から対策できるのかしら

今日から対策をしていくために

まず筋肉の重要性を知っていきましょう

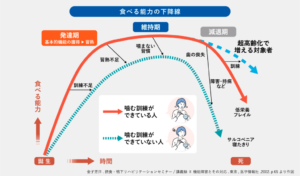

人は誰しも衰えますが、見た目が年齢よりも若い人もいれば、見た目が老け込んでいる方も、人の体や脳は衰えを意識した時でも、身体機能を回復させられる事が分かっています。

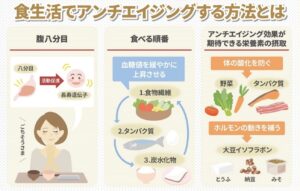

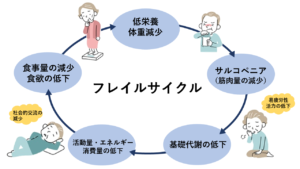

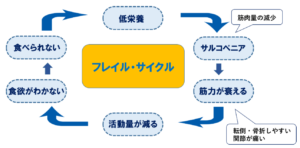

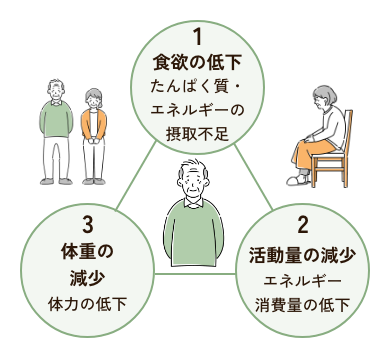

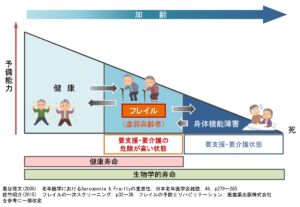

健康寿命とも密接な関係にある「フレイル」、健康な状態と要介護状態の中間のことを言い、この状態をどのように対策するかで今後が大きく変わるのです。

フレイルを改善するための対策改善をとってから1〜2年後に「フレイル一歩手前の状態、健常まで回復」したことも報告が上がっています。

そして、重要になるのが日々の食事になり、人の体は食べ物でできているので、体に必要な栄養素をしっかりと摂りこみ体を若返らせていきましょう。

・肥満よりも痩せすぎが危険に

・増加中の食べているのに栄養失調になってしまう

・フレイルの負のループに陥る

今日からフレイルはじめ

体の老いからの重病予防を

目次

痩せすぎは重病の引き金に

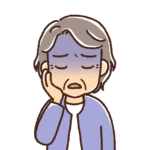

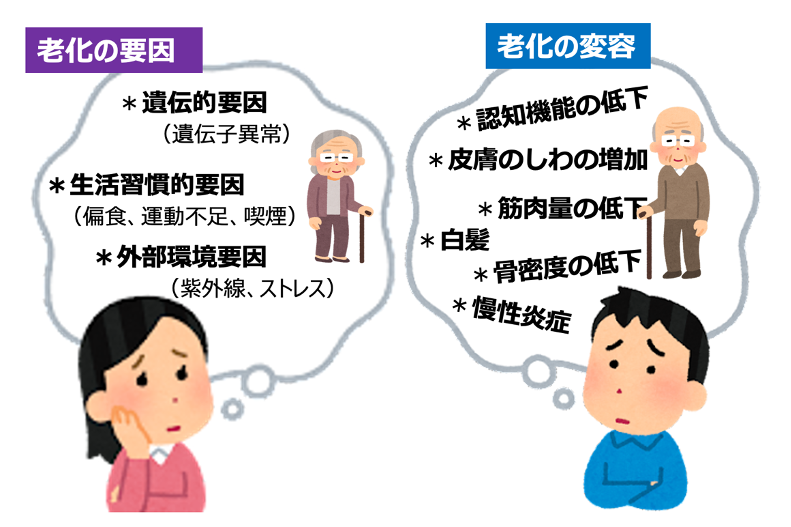

これまで「脂肪は健康に悪い」「脂質の摂りすぎに注意」とされてきましたが、シニア世代にとってはその常識が見直されつつあります。

注目すべきは、「痩せすぎ」が健康リスクを高め、脳や体の老化を促進してしまうという事実です。

加齢にともなって基礎代謝が落ち、筋肉量が減少しやすくなるなかで、極端な体重減少や低脂質な食生活はむしろ逆効果なのです。

まず、筋肉量が不足すると、転倒や骨折のリスクが高まり、活動量も低下し、骨密度の低下も進行しやすく、骨粗しょう症の原因にもなります。

体の衰えが進むと、生活の質(QOL)は急激に下がり、介護が必要になるケースも増えるのです。

また、痩せ型体型の人ほど糖尿病になりやすいというデータもあり、内臓脂肪が少ないから安心というわけではなく、筋肉の少なさがインスリンの働きを妨げ、血糖値をコントロールしにくくしているためです。

糖尿病はその後、脳の認知機能にも悪影響を及ぼし、アルツハイマー型認知症のリスクを高めるとも言われています。

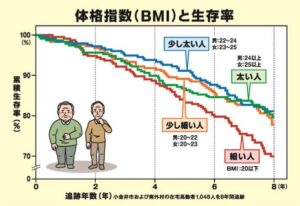

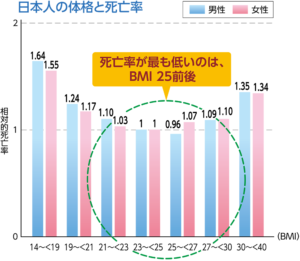

BMI(体格指数)にも注意が必要になり、一般的に「18.5以下」は痩せすぎとされ、死亡リスクが高いことが複数の研究で示されています。

とくに高齢者においては、適度な体脂肪があることで、感染症や病気に対する抵抗力が保たれ、回復力も高まります。

むしろBMIは25の「ちょっとぽっちゃり」くらいが、最も健康的とも言われているのです。

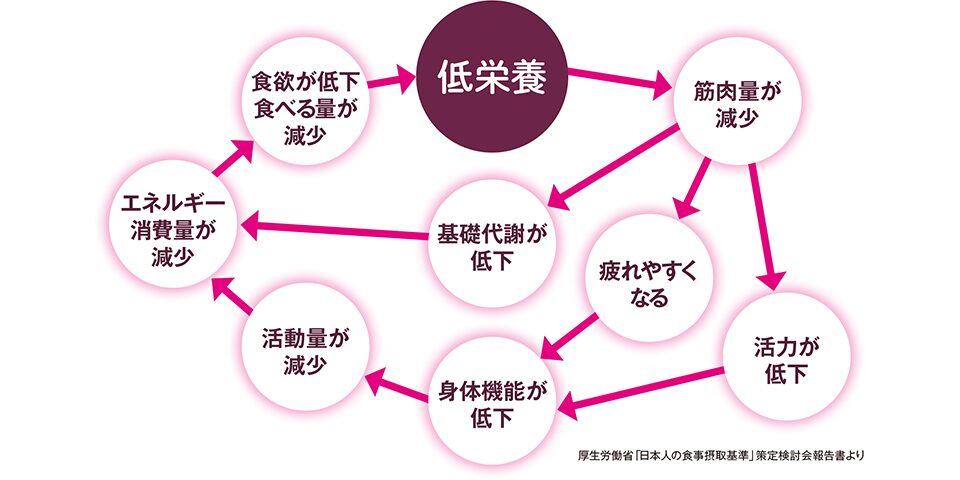

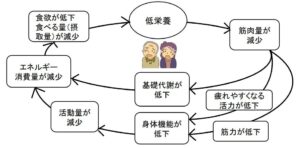

さらに問題となるのが「低栄養」です。食が細くなり、たんぱく質や脂質、ビタミン・ミネラルが不足すると、筋肉や内臓の機能が低下し、フレイル(虚弱)状態に陥りやすくなります。

たとえ体重が保たれていても、中身がスカスカの「隠れ低栄養」状態になっているシニアも少なくありません。

つまり、年齢を重ねた今こそ、「太らないように」ではなく「やせすぎないように」食べるという視点が重要です。

適度な脂質、十分なたんぱく質、そして栄養バランスの取れた食事を心がけることが、脳と体の若返りには欠かせません。

食べているつもりが新型栄養失調に

現代の日本は食にあふれた豊かな時代です。コンビニやスーパーにはおいしそうな食品が並び、テレビやネットでもグルメ情報が満載。

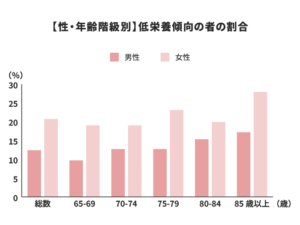

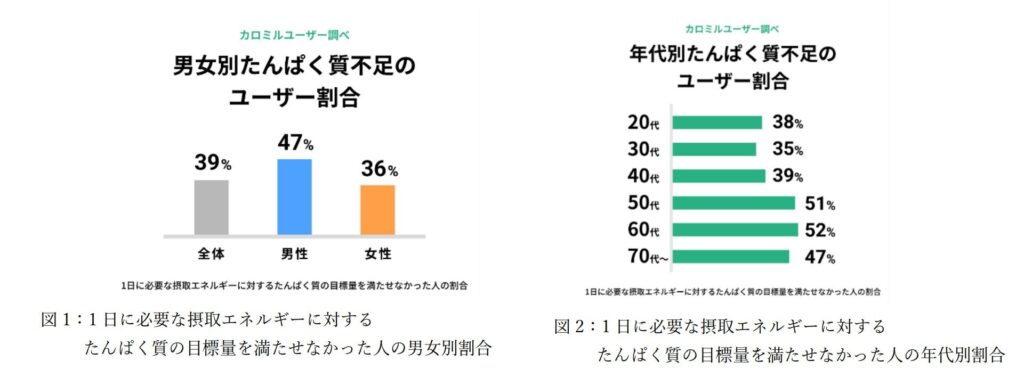

誰もが「食べすぎ」に気をつけなければいけないと感じがちですが、実は今、シニア世代の間で「食べているつもりなのに栄養が足りていない」そんな“新型栄養失調”が深刻な問題になっています。

新型栄養失調とは、1日3食しっかり食べているのに、体に必要な栄養素が不足している状態を指します。

その背景にあるのは食事内容、現代人の食事は糖質や脂質に偏りがちになり、ご飯、パン、麺類、揚げ物、お菓子などが中心となっていることが多く見受けられます。

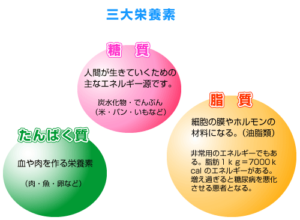

これでは五大栄養素のうち、糖質と脂質は十分すぎるほど摂れていても、タンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維が極端に不足してしまうのです。

さらに、加齢によって「食が細くなる」「あまり噛まずに食べられるものを選ぶ」「準備が面倒で簡単な食事ですませる」といった傾向が強まり、食事量そのものも減っていきます。

そうなると、ただでさえ不足している栄養素がますます摂れなくなり、知らぬ間に“低栄養状態”に陥ってしまうのです。

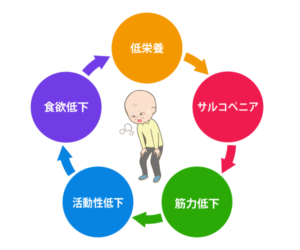

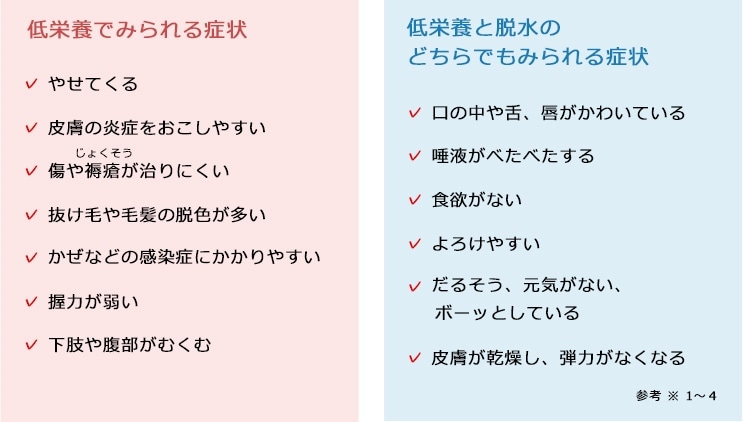

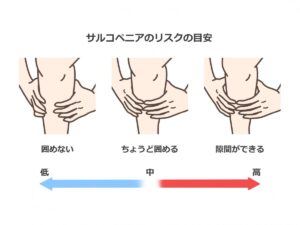

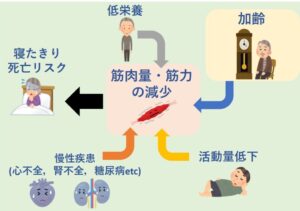

低栄養状態が長く続くと、筋肉が減少して「サルコペニア」と呼ばれる状態に進行していきます。

サルコペニアは、筋力や身体機能が年々低下していく現象で、立ち上がる、歩くといった日常動作に支障をきたすだけでなく、転倒や骨折、さらには寝たきりにつながるリスクも高まります。

また、タンパク質が不足すると免疫力の低下や傷の治りの悪さ、体温の維持ができなくなるなど、体全体の回復力や防御力が落ちてしまいます。

ビタミンやミネラルの不足は、認知機能や代謝にも悪影響を及ぼし、脳の老化を早める可能性もあるのです。

痩せすぎは筋肉減少が激しくなる

低栄養の兆候に体重の減少があり、自然な体重減少は「低栄養」や「衰弱」のサインである可能性もあるのです。

栄養が不足していると体は、今の筋肉や骨などから栄養を確保するため体重が減少、骨粗鬆症や普段の生活にも影響を与えてしまいます。

痩せ型が危険になるのは「体脂肪不足」も関連し、体脂肪は悪者にされがちですが、体脂肪が少なすぎることも、実は危険なのです。

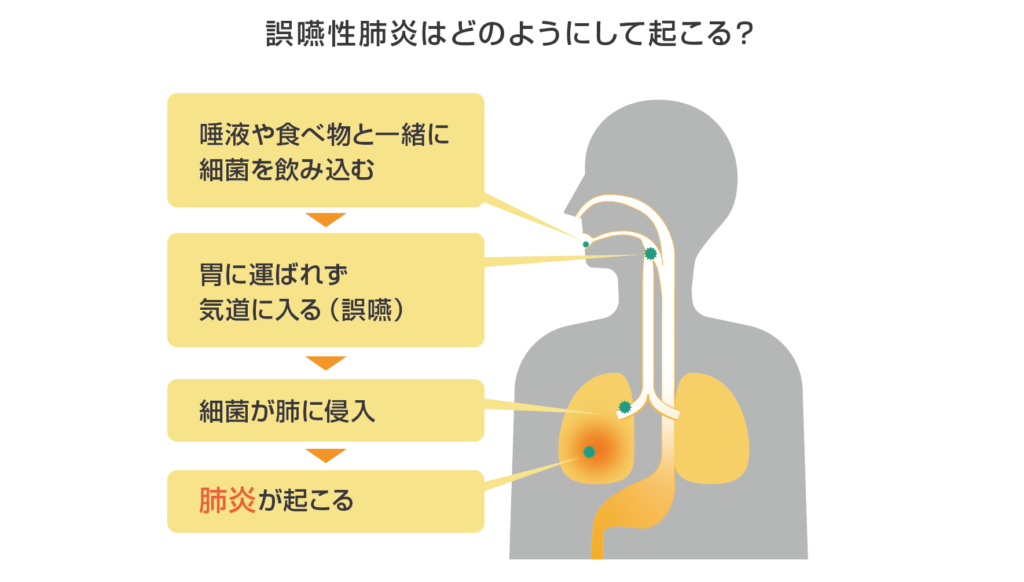

体脂肪が少ないと栄養が足りない際、真っ先に筋肉を分解し体全身の機能が低下、手や足の筋肉だけではなく、顔や顎の筋肉も低下し「誤嚥性肺炎」のリスクにも

現在痩せすぎ、手足が極端に細い方は、タンパク質をメインにした食事をとり、体に良い脂質をとり、日々のエネルギー不足を抑制していきましょう。

タンパク質をメインに糖質と脂質を

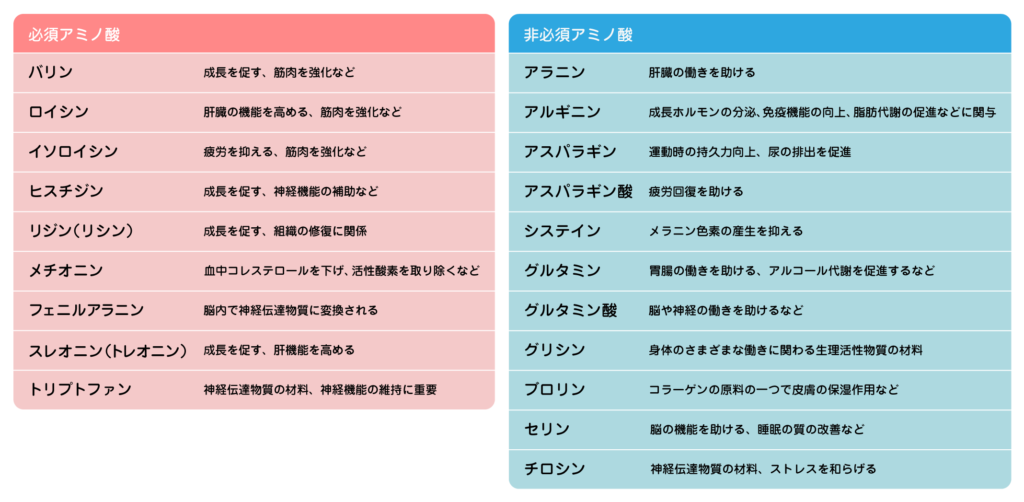

私たちの体にとって、タンパク質は筋肉や臓器、ホルモンなどの材料となる重要な栄養素ですが、摂取したタンパク質がそのまま体の組織に変わるとは限りません。

実は、糖質や脂質が不足していると、せっかく摂ったタンパク質がエネルギー源として使われてしまい、本来の「材料」としての働きが失われてしまうのです。

体はエネルギーが足りないと判断すると、筋肉を分解してまでエネルギーを作り出し、筋肉量が減ってしまい、老化のスピードが加速しかねません。

タンパク質をしっかりと筋肉に変えるには、糖質と脂質も一緒に摂ることが必要不可欠。

糖質と脂質は、体の主要なエネルギー源として働き、タンパク質がエネルギーとして使われるのを防いでくれます。

筋肉量が減りやすくなるため、タンパク質だけに偏った食事ではなく、バランスのよい栄養摂取がますます重要になります。

食事を通じて筋肉量を維持・増加させることは、転倒や寝たきりの予防にも直結し、若々しくいきいきと過ごすためには、「タンパク質を筋肉に変えるための環境づくり」が欠かせません。

糖質・脂質を適度に取り入れ、タンパク質の本来の機能を最大限に活かす食べ方を心がけましょう。

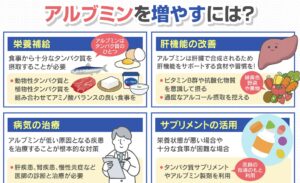

アルブミンの値を上げていく

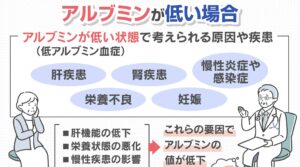

私たちの健康状態を知る重要な指標の一つに「アルブミン値」があり、アルブミンとは、血液中に含まれるタンパク質の一種で、肝臓で作られ、血液中の水分バランスを保つ、栄養を運ぶ、体内の毒素を除去するなど多くの役割を担っています。

注目されるのは、このアルブミン値が「低栄養かどうか」を判断する目安になる点で、高齢者や病後の回復期において、体力や免疫力の低下が見られる際に、アルブミン値が下がっていることがよくあります。

アルブミン値の基準は、一般的に血清アルブミン3.8g/dL〜5.3g/dLとされ、3.5g/dLを下回ると「低栄養」のリスクがあるとされ、免疫力の低下、むくみ、筋力低下、傷の治癒の遅れなど、体にさまざまな影響が出てきます。

シニア世代では、食事量の減少や消化吸収力の衰えによって、知らず知らずのうちにアルブミン値が低下してしまうことがあります。

このアルブミン値を維持・向上させるには、毎日の食事で「良質なタンパク質」をしっかり摂ることが何よりも大切です。

中でも、肉や魚、卵、乳製品などの動物性タンパク質は、必須アミノ酸をバランスよく含み、アルブミンの材料として優れた働きをします。

赤身の肉や青魚、鶏むね肉などは消化にも優しく、日々の食卓に取り入れやすい食材です。

低栄養状態は見た目ではわかりにくいため、定期的な健康チェックと食習慣の見直しが、いきいきと若々しく過ごすために重要になるのです。

噛む事で口の衰えを回避

「よく噛む」という行為は、単に食事を楽しむための動作にとどまらず、舌や顎をはじめとした口周りの筋肉を使うことで、全身の健康を支える重要な役割を果たしています。

とくに年齢を重ねると、噛む力や舌の動きが衰え、飲み込む力(嚥下力)も低下していき、これが原因で起こるのが「低栄養」であり、さらに進行すると「誤嚥性肺炎」という命にかかわるリスクにもつながります。

誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまい、そこから細菌が肺に入り込んで炎症を起こす状態です。

特に寝たきりや口の機能が衰えた人に多く、予防には「噛む力」と「飲み込む力」の維持が重要で、舌の筋肉は全身の筋肉量と深く関係しており、舌が衰えると体全体の筋力も落ちやすくなることがわかっています。

つまり、口の機能を守ることは、体の健康を守ることに直結しており、口の筋肉を保つことが重要になるのです。

そのカギは、日々の小さな習慣にあり、まず「よく噛んで食べる」を意識し、柔らかい食事ばかりではなく、噛み応えのある食材を取り入れ、噛む回数を意識的に増やすことが大切です。

さらに、食後の「歯磨きや舌磨き」などで口内を清潔に保つことも、口腔機能を守るうえで欠かせません。

また、忘れてはならないのが「会話」で、人と話すことによって舌や唇、頬の筋肉が使われ、口全体の筋力維持につながります。

家族や友人との何気ない会話、電話でのおしゃべり、音読なども有効となり、口を動かす機会を増やすことが、若々しい食生活と健康寿命の延伸につながります。

口の衰えは「見えにくい老化」です。だからこそ、毎日の「噛む・清潔にする・話す」の積み重ねが、将来の大きな違いとなります。

まとめ:タンパク質メインの食事で筋肉維持を

運動だけでなく栄養素も重要ね

今日から食事のメインの見直すわ

年齢を重ねると重要になるのが

筋肉の維持になってきます

本日は、急増中の新型栄養失調 筋肉減少を防ぎ病気を防いでいく話を解説していきました。

・痩せすぎに潜む重病の引き金

・まずは体の基礎作りのタンパク質

・しっかりと噛んで口から強化

人の体と心は月日を重ねるごとに衰えていくのですが、そのスピードを早くするのも遅くすることも自分でとることができるのです。

何もしないと体の老化は進み、運動不足や栄養不足などが重なると尚その衰えスピードが加速し、見た目以上に見られます。

体の基礎を維持していくためにも、タンパク質と毎日とり体の衰えを防ぎ、フレイルやサルコペニアなど病気の引き金の対策を

年齢を感じるたびに実感する衰えを防ぐためにも、体の基礎を強化していき、免疫力をUPしていき病気知らずの体作りを

体の基礎ができていることで

心身ともに不調知らずに

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

10-0

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/301d3824.6f1a8299.301d3825.f0853ff6/?me_id=1304106&item_id=10005290&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fanshintsuuhan%2Fcabinet%2Fsm2017%2Fcdcice5_600x600.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27c3b9ea.6c50fe97.27c3b9eb.9675a0d6/?me_id=1286314&item_id=10002770&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimport-garden%2Fcabinet%2Ffixit%2Flp%2F11015166%2Fimgrc0123320440.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6b6ac.66f676e5.22a6b6ad.c8ddbf4f/?me_id=1384858&item_id=10000795&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgrong%2Fcabinet%2Fpointdeal%2Fgs0864_r1_250718.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6b6ac.66f676e5.22a6b6ad.c8ddbf4f/?me_id=1384858&item_id=10000497&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgrong%2Fcabinet%2Fpointdeal%2Fgrong-552_r1_250617.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d282d32.e5bc2164.2d282d33.e0489b0f/?me_id=1381763&item_id=10000567&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flibertylife%2Fcabinet%2F08071365%2F08071366%2F08071372%2Feaa_flavor1kg.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7a998.c7476924.4ae7a999.7e25a65e/?me_id=1415176&item_id=10000210&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fplusvivid%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image%2F1699509018939_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6f396.86806d1a.22a6f398.13c17ed2/?me_id=1255411&item_id=10000353&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2F05492006%2Fr-hoei100500g.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6b6a6.43a4453c.22a6b6a7.c761b9bd/?me_id=1254471&item_id=10066700&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsundrug%2Fcabinet%2F5%2F4902777308388.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219d731b.5da08e0a.219d731c.c8aee4cc/?me_id=1212142&item_id=10126492&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fkikaku%2F2508%2Fshohin%2F250801_am.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント