こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

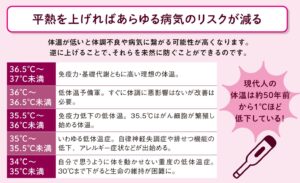

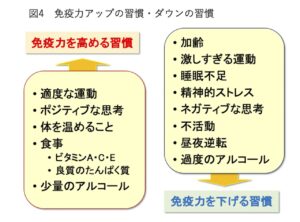

今回は、病気知らずの体を4つの食材で体の底から免疫力を高めていく食材の話になります。

最近前と同じように過ごしていても

体調を崩しやすくなってきてね

体調を崩しやすくなってきたのですか

免疫力が低下しているかもしれません

免疫力が低下しているのかしら

あまり心あたりがないわね

心あたりがないのでしたら

今日から少しずつ食事で改善を

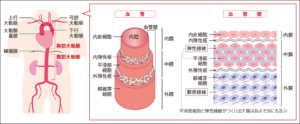

血管は血管の細胞とそれを支える繊維質でできているため、この繊維質を丈夫でしなやかにすることが重要になってきます。

免疫力を高めていくためにも血管や血流は切っても切れない関係にあり、血管を大切に扱うことで体全体に栄養素が行き渡り、日々好調を保つことができるのです。

しかし、日々の生活で免疫力の高い食事を常に作れる時間や食材の購入には難しいところあるので、今回の4食材を取り入れて免疫力を高めていきます。

今の食生活に取り入れていき栄養素を気軽にプラスし、不調知らずのミライフを送っていきましょう

・緑茶習慣で脂肪を少しずつ減らす

・野菜界のニンニクで重病知らずに

・砂糖を置き換えてハチミツに

気軽に今の食事に取り込み

習慣化で病気の予防を

目次

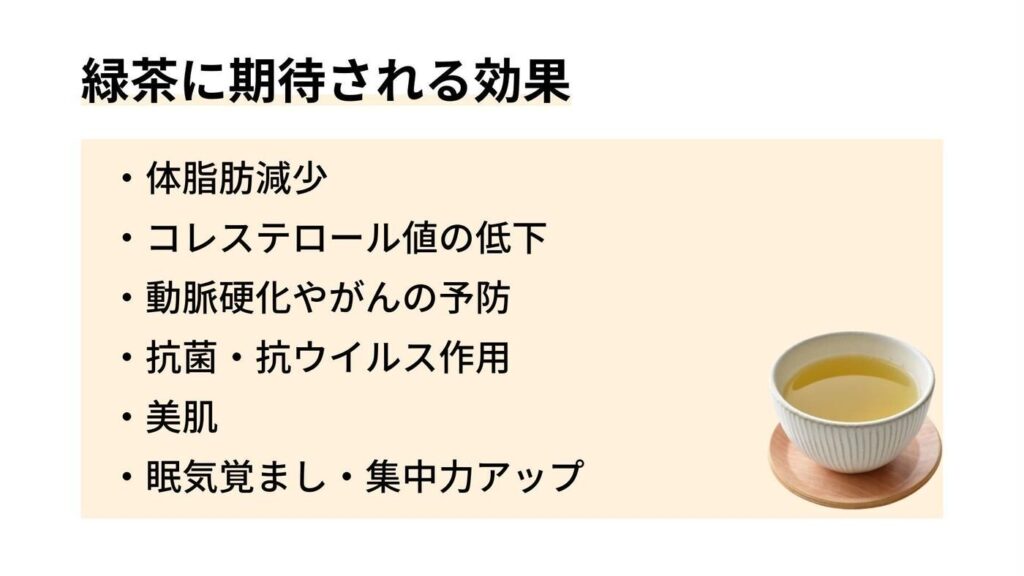

緑茶を飲んで中性脂肪を撃退

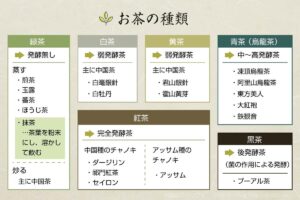

古くから日本に親しまれてきた「緑茶」は、単なる飲み物ではなく、健康を支える知恵が詰まった存在です。

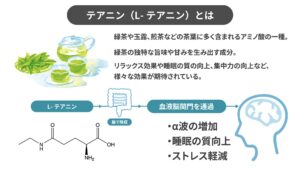

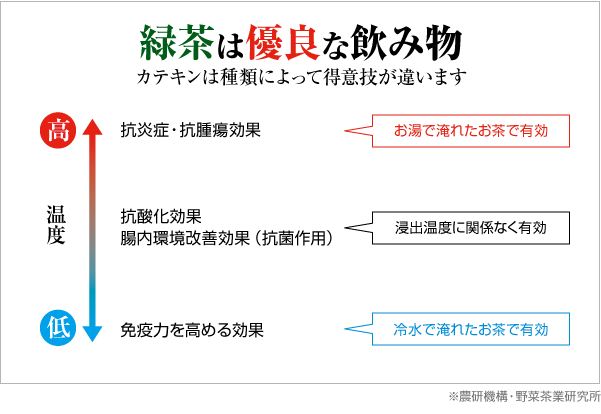

緑茶に含まれるカテキンやテアニンといった成分は、抗酸化作用やリラックス効果、免疫力向上など、現代人にうれしい働きを数多く持っています。

日々の生活に取り入れることで、体と心のバランスを整える、やさしい習慣が始まります。

緑茶を飲んで日々血管をケアする

毎日の習慣として「緑茶」を取り入れることで、驚くほど体の中の健康バランスが整っていきます。

注目したいのが、中性脂肪の低下や高血圧の予防効果、近年の研究では、緑茶を1日500mlほど継続して飲むことで、体内のコレステロールや中性脂肪の吸収が抑えられ、さらに血栓ができにくくなることが明らかになっています。

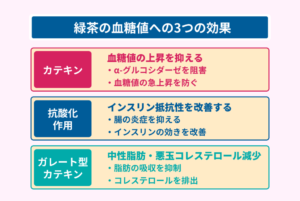

緑茶の中には、健康維持に欠かせない成分が豊富に含まれ、代表的なものに「カテキン」「テアニン」「フラボノイド」などがあり、これらはすべて茶葉の天然成分です。

カテキンは、緑茶の渋みのもとでありながら、非常に高い抗酸化作用を持つことで知られ、このカテキンが、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、血管を健康に保つ働きをしてくれます。

また、カテキンは血糖値の上昇をゆるやかにし、脂質の吸収を抑制する効果もあるため肥満予防や血液の流れを改善し、血圧の上昇を防ぐ作用があるため、毎日の緑茶習慣が高血圧のリスクを下げることにもつながるのです。

これらの作用により、脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な血管疾患の予防にもつながり、緑茶をよく飲む人は、これらの疾患の発症率が低いという疫学的な報告もあります。

つまり、緑茶は単なる「飲み物」ではなく、日々の生活の中で自然に取り入れられる「予防医学のひとつ」といえるのです。

そして、緑茶はカロリーがほぼゼロでありながら、深い味わいと香りを楽しめるヘルシーな飲み物で、食事中やリラックスタイムに、1日2〜3杯を目安に飲むことで、体の内側からゆっくりと健康を育むことができます。

緑茶でコレステロール値を下げる

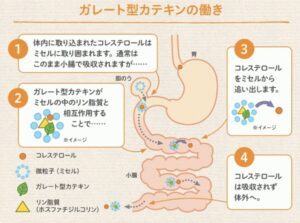

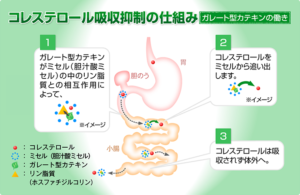

緑茶で、近年注目されているのが「コレステロールとの関係」で、緑茶に含まれる成分には、血中コレステロール値を調整する作用があることがわかってきており、生活習慣病の予防に役立つとされています。

まず知っておきたいのは、コレステロールは「すべて悪いもの」ではないということです。

コレステロールは人間の体にとって欠かせない脂質の一種であり、細胞の膜を構成したり、ホルモンや胆汁酸の原料として働いたりする、非常に重要な役割を担い、体内でバランスが崩れると問題が生じます。

「LDLコレステロール(悪玉)」が増えすぎると、血管の壁に付着してプラーク(脂肪の塊)を形成し、血管を狭めてしまいます。

これが進行すると「動脈硬化」となり、心筋梗塞や脳梗塞など、命にかかわる重大な病気を引き起こすリスクが高まるのです。

一方で、「HDLコレステロール(善玉)」は、余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあるため、善玉と呼ばれ、大切なのはこのバランスを保つことなのです。

緑茶に含まれる「カテキン」には、総コレステロール値やLDLコレステロールを下げる働きがあることが、多くの研究で示されています。

カテキンは高い抗酸化作用を持ち、血中脂質の酸化を防ぐとともに、腸での脂質の吸収を抑える働きがあり、肝臓での脂質代謝を助け、コレステロールが過剰に体内に蓄積されるのを防ぐ役割も果たします。

ある研究では、1日500ml以上の緑茶を継続的に飲むことで、総コレステロール値とLDLが有意に低下したという結果も報告されています。

緑茶を習慣にすることで、自然と脂質のバランスが整い、動脈硬化や心血管疾患のリスクを下げることができるのです。

緑茶は、砂糖や脂肪分を含まない自然な飲み物でありながら、日常生活の中で手軽に取り入れられる「健康サポーター」です。

朝食のお供に、食後のひと息に、日々の水分補給として、緑茶を習慣にすることで、体の内側から着実に健康を育むことができます。

コレステロールが気になる方や、家族に動脈硬化のリスクを抱える方がいる場合には、まずは「緑茶を一日数杯飲む」という小さな習慣から始めてみましょう。

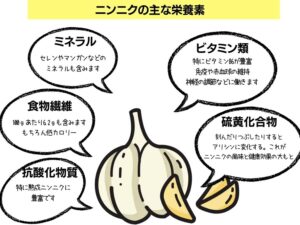

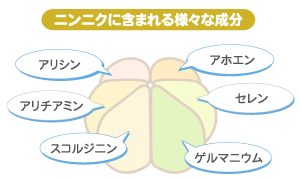

ニンニクが心身の元気の源

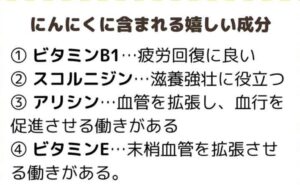

古くから“天然の滋養強壮剤”として親しまれてきたニンニク。

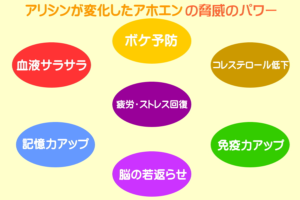

その独特の香りのもととなる成分「アリシン」は、血行を促進し、免疫力を高め、疲労回復にも効果を発揮します。

さらに抗菌・抗ウイルス作用もあり、現代のストレス社会や感染症対策においても心強い存在です。

体の内側から元気を引き出す力を秘めたニンニクのパワーに注目していきましょう。

ニンニクを食べて高血圧を対策

高血圧は、放置すると脳卒中や心筋梗塞といった命にかかわる病気につながることもあるため、日頃からの予防が大切です。

その対策のひとつとして、注目されている食材が「ニンニク」、古くから滋養強壮や疲労回復に用いられてきたニンニクには、実は高血圧に対しても効果的な成分が含まれているのです。

ニンニクに含まれる代表的な成分「アリイン」アリインは、ニンニクを刻んだり潰したりすることで酵素の作用により「アリシン」という物質に変化し、強い香りとともにさまざまな薬理効果を発揮します。

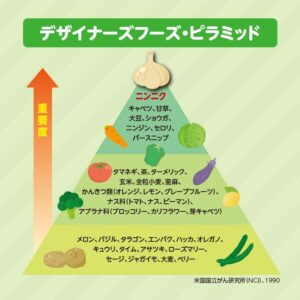

このアリインは、植物が外敵から身を守るために生み出す「ファイトケミカル」の一種です。

ファイトケミカルとは、野菜や果物などに含まれる天然の機能性成分で、ビタミンやミネラルとは異なる健康効果を持ちます。

抗酸化作用や抗炎症作用、免疫調整、さらにはがん予防効果など、多彩な働きが知られており、近年では“第七の栄養素”として注目されています。

ニンニクのアリインやそこから生成されるアリシンには、血液をサラサラにする働きがあります。

これにより血管内の抵抗が下がり、血流がスムーズになって血圧が自然に下がると考えられています。

また、アリシンには殺菌・抗ウイルス作用もあり、体内の炎症を抑えたり、感染症の予防効果ももたらし、さらに発汗作用によって体内の余分な水分を排出、血圧を安定させる効果も期待されます。

このように、ニンニクは単なる香味野菜ではなく、健康維持において強い味方となる食品です。

高血圧が気になる人にとっては、毎日の食事に少量ずつ取り入れるだけでも、自然な形で血圧のコントロールをサポートし、加熱しても一定の効果が保たれるため、炒め物やスープ、煮込み料理などに活用しやすいのも魅力です。

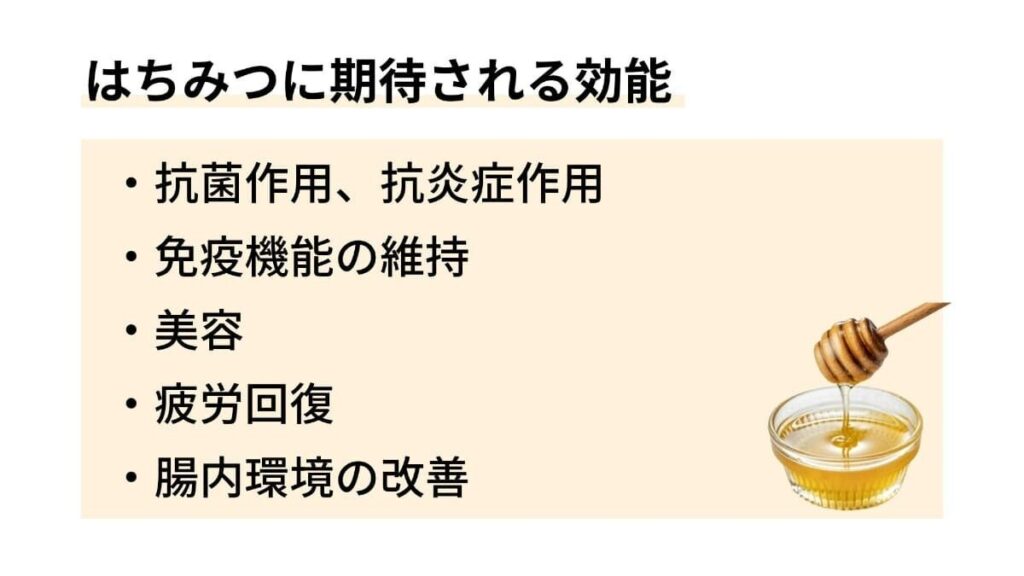

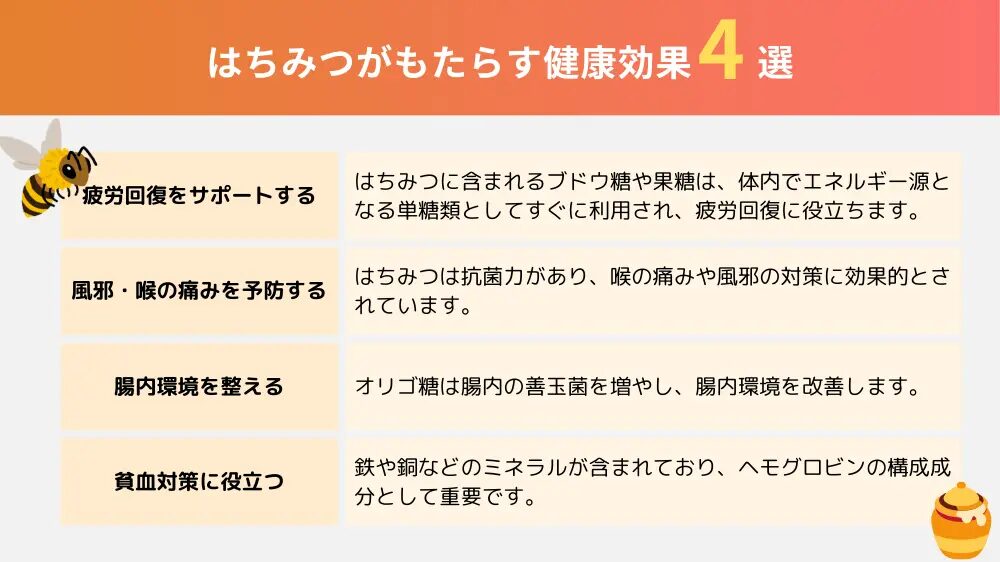

はちみつを砂糖の代わりに

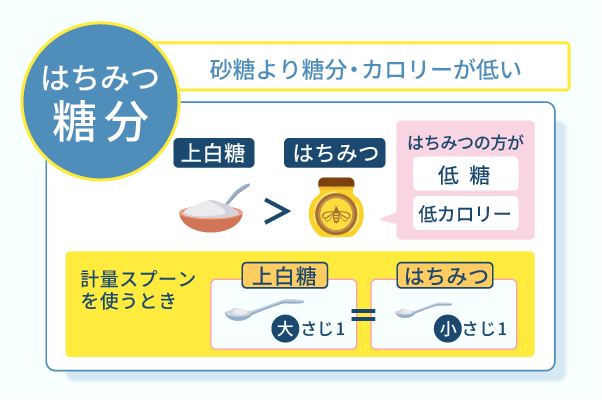

毎日の食生活で欠かせない「甘み」ですが、過剰な砂糖の摂取は肥満や生活習慣病の原因になりがちです。

そこで注目したいのが、自然の恵み「はちみつ」、豊かな風味と栄養素を含み、砂糖よりも体にやさしい甘味料として知られています。

砂糖の代わりにはちみつを使うことで、美味しさを保ちながら健康意識を高める習慣が始まります。

はちみつ短な風邪対策

寒暖差が激しい季節の変わり目や、乾燥する冬場には、喉の不調や風邪を引きやすくなります。

そんな時、昔から「喉にいい」と親しまれてきたのが「はちみつ」です。民間療法の中でも代表的な存在であり、現代の研究でもその効果が裏づけられつつあります。

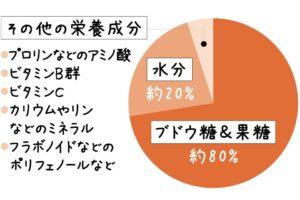

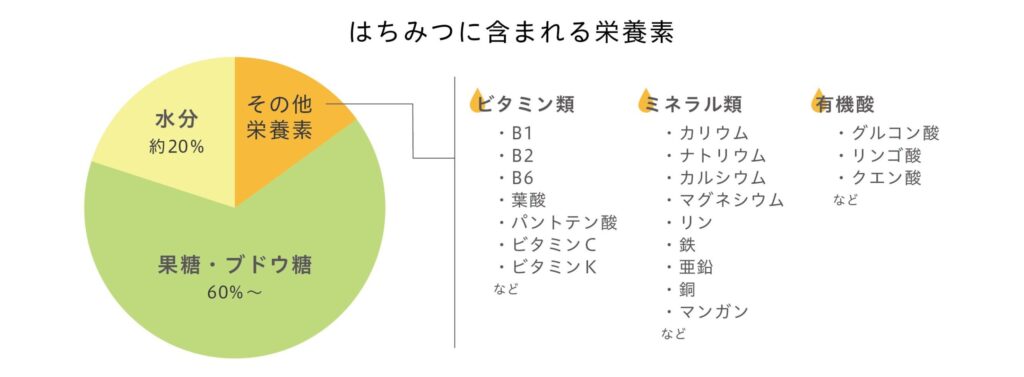

はちみつはおよそ80%が糖分(主にブドウ糖と果糖)で構成され、約20%が水分、そして微量ながらビタミンB群、ミネラル、酵素、アミノ酸、ポリフェノールといった体に嬉しい栄養素が含まれています。

これらの栄養素が複合的に働くことで、喉の粘膜を保護し、炎症を和らげる効果が期待できるのです。

注目されているのが、はちみつの持つ抗炎症作用と抗菌作用があり、研究では、はちみつを摂取したグループの方が、咳や喉の痛みが軽減し、睡眠の質も向上したという結果が報告されています。

薬に頼らずに自然の方法で風邪の初期症状をやわらげたい人にとって、はちみつはまさに頼れる存在です。

喉の痛みや乾燥が気になるときは、寝る前にスプーン一杯のはちみつをゆっくり舐めてみましょう。

のどにやさしく膜を張り、朝まで潤いを保つ手助けになり、また、お湯やハーブティーに混ぜて飲むことで、体を温めながら吸収も促進されます。

血糖値を抑制の働きをもたらす

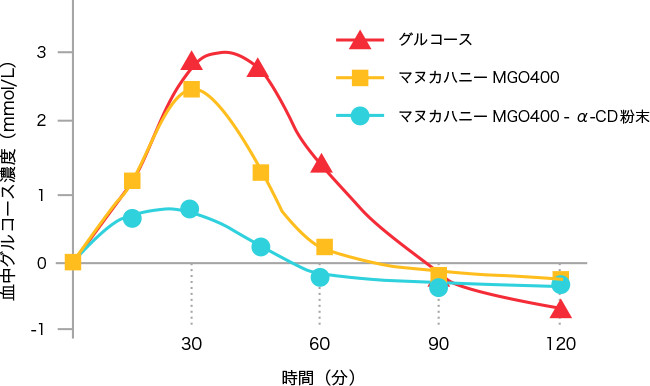

はちみつは甘い食品でありながら、血糖値への影響が少ないという研究結果が報告されています。

注目されているのが「HbA1c(ヘモグロビンA1c)」への影響で、HbA1cとは、過去1〜2か月の平均血糖値を示す指標で、糖尿病の診断や血糖コントロールの評価に使われます。

ある研究では、はちみつを継続的に摂取してもHbA1cに有意な変化は見られず、同時に血糖値やコレステロール、中性脂肪の値も悪化しなかったと報告されています。

これは、はちみつが単なる糖分ではなく、自然由来の酵素やミネラル、抗酸化物質を含んでいるためと考えられています。

甘味を楽しみながら健康を守る手段として取り入れていきましょう。

ランチにはそばを積極的に

忙しい日中の食事こそ、体にやさしい選択をしたいもの。そこでおすすめなのが「そば」です。

そばは低GI食品でありながら、良質なタンパク質やビタミンB群、食物繊維を含み、血糖値の上昇をゆるやかに抑える優秀な食材です。

脂質も少なく、消化にも優れているため、午後のパフォーマンスを落とさずに満足感のあるランチを実現できるので、日々の食事に、そばを上手に取り入れていきましょう。

そばはアミノ酸を豊富含む

そばは日本の伝統的な主食のひとつでありながら、栄養価の高さでも注目され、優れているのが、アミノ酸バランスの良さです。

そばは植物性食品の中では珍しく、体内で合成できない「必須アミノ酸」をすべて含んでいるのが特徴です。

これにより、タンパク質源としても非常に優秀で、筋肉や内臓、皮膚などの健康を維持するのに役立ちます。

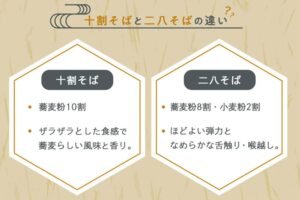

ただし、そばの栄養価を最大限に引き出すには「そば粉の割合」に注目することが大切です。

市販のそばには小麦粉を多く含む「二八そば」や「更科そば」などもありますが、よりそば粉の割合が高い「十割そば」を選ぶことで、アミノ酸やミネラルの摂取量も増やすことができます。

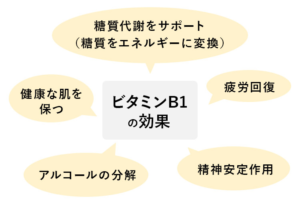

さらに、そばには「ビタミンB1」が含まれており、この栄養素は糖質の代謝を助け、神経の働きを保つうえで重要な役割を担います。

ビタミンB1が不足すると、疲労感や集中力の低下、さらには脚気といった病気を引き起こすこともあり、現代人は精製された白米やパンが中心の食生活になりがちなため、ビタミンB1の不足には特に注意が必要です。

加えて、そばにはカリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄などのミネラルも豊富に含まれおり、これらは血圧の調整や骨の健康、免疫力の維持に欠かせない栄養素であり、日々の食事から継続的に摂ることが求められます。

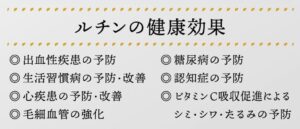

そばのルチンが毛細血管を丈夫に

そばには、栄養価の高い植物性タンパク質やビタミン、ミネラルに加え、他の穀物にはない「ルチン」という独自成分が含まれているのが特徴です。

ルチンはポリフェノールの一種で、強力な抗酸化作用を持ち、特に「毛細血管を強化する働き」があることで知られています。

毛細血管は、私たちの体の隅々まで酸素や栄養を届ける重要な血管ですが、その構造は非常に細く、繊細で、加齢や生活習慣の乱れによって壊れやすくなることがあります。

毛細血管がもろくなると、皮膚に紫斑ができたり、内出血を起こしやすくなったりするだけでなく、脳出血や眼底出血など、重篤な病気のリスクにもつながります。

この毛細血管の壁をしなやかに保ち、強くしてくれるのがルチンの役割で、血管の内皮細胞を保護し、炎症を抑えながら血流を促進し、血圧の安定にも関与しています。

また、ルチンにはビタミンCの吸収を助ける働きもあり、相乗効果で血管全体の健康を保つ手助けをしてくれます。

そばは、特に「そばの実」や「そば湯」にルチンが多く含まれており、茹でた後のそば湯を捨てずに飲むことで、ルチンを余すことなく摂取できます。

ルチンは熱に弱いとされていましたが、最近の研究では、加熱後もある程度は活性を保つことが分かっており、調理してもその恩恵を受けられることが確認されています。

高血圧や動脈硬化が気になる人、血管の健康を保ちたい中高年層にとって、そばは手軽に取り入れられる「血管ケア食材」日々の食卓にそばを取り入れることで、毛細血管を丈夫にし、体の隅々まで元気を届ける土台を築いていきましょう。

まとめ:4つの食材で免疫を上げる病気知らずのミライフ

今日の食材だったら

続けられそうだわ

まずは1種類から食卓に

体の免疫を徐々にアップを

本日は、病気知らずの体を4つの食材で体の底から免疫力を高めていく食材の話を解説していきました。

・ニンニクの力で体を改善

・砂糖を蜂蜜に変えて血糖値を改革

・そばのルチンで体を活性化

緑茶はカテキンによる抗酸化作用、抗菌作用、そして血圧・コレステロールの調整効果に優れ、動脈硬化や生活習慣病の予防につながることが、数多くの研究で示されています。

ニンニクはアリインに由来するアリシンの作用で、殺菌・抗ウイルス・降圧・血流改善などの効果をもたらしてくれるのです。

砂糖の代わりに蜂蜜を用いり血糖値の抑制、砂糖で取ることのできない栄養素をプラス、主食をそばにしてアミノ酸やルチンを補給してカラダ作りを

ミライフ中に免疫を少しずつ上げていき、普段の小さな不調から大きな不調を避けれるようにしていき、日々健康体の生活リズムをとっていきましょう。

今日の食材を習慣化して

免疫を日々強化しましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

9ー終

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361b01d4.f963ffd9.361b01d5.865dcacd/?me_id=1360636&item_id=10000070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchatsuminosato%2Fcabinet%2F06062742%2F06435995%2F1340-n4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42118af1.24062204.42118af2.fad9314a/?me_id=1250186&item_id=10000720&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhonjien-3%2Fcabinet%2Fitem%2Fgreentea-pd-l-a.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45579231.b5796c26.45579232.0a996267/?me_id=1266287&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenkoukazoku%2Fcabinet%2F06655483%2F08286693%2Fimgrc0094645873.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36a219ac.71d04ebd.36a219ad.b63483e8/?me_id=1207609&item_id=10000044&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanohachi%2Fcabinet%2Fhyakka%2Fhyakka1000_t_thm.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36a219ac.71d04ebd.36a219ad.b63483e8/?me_id=1207609&item_id=10000152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanohachi%2Fcabinet%2Ftrial%2Fotameshi_0601_sam.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ad5034b.9ac354f7.4ad5034c.cc2581e2/?me_id=1242211&item_id=10282180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjapangift%2Fcabinet%2Ftokusyo7%2Fsoba1800g_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d50f9f0.7954891f.1d50f9f1.2eaee1b4/?me_id=1261122&item_id=11013808&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F835%2F97835.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37150a0d.f737c7e5.37150a0e.af0d7e63/?me_id=1271906&item_id=10000323&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdonmai%2Fcabinet%2Fsoba%2F22sobasummer%2Fnamasoba_mein_natu-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30a4641b.82b4331e.30a4641c.7979f949/?me_id=1352051&item_id=10000114&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdaifuku1610%2Fcabinet%2F06602931%2Fimgrc0091145529.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36a219ae.71648155.36a219af.8b3790f2/?me_id=1408238&item_id=10000091&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkobe38%2Fcabinet%2Fhoney%2Fjapanese-honey%2Fimgrc0077307815.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ad73f44.f8b2f5ae.4ad73f46.0b45fbd0/?me_id=1330097&item_id=10001436&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff063215-kahoku%2Fcabinet%2Fka006%2Fka006-010g011-oya.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント