目次

はじめに

近年は睡眠に悩む「睡眠障害」の方が増加し、老若男女関係なくその影響が出ているのです。

シニア層は体力の低下や老化、不安などから寝つきが悪くなるだけではなく、その質も年々落ちてしまいます。

そのことに加えて、スマホやパソコンの普及でついつい夜更かしや情報過多による脳がいつまでも興奮状態になっていることも

このような生活をしてしまうと悪影響を及ぼさない訳がなく、風邪を引きやすくなったり、血圧、血糖値などに影響し生活習慣病の引き金にもなるのです。

今の生活習慣を見直していき、質のいい睡眠をとれる環境を整える事で、心身共に良い方向に改善をしていくことができます。

今日から少しずつ睡眠のために生活習慣を改善し、体の老化を睡眠で止めて、生活の質を上げていきましょう。

睡眠の基本を知り対策を

40代を過ぎると、加齢や生活の変化と共に体調や気分の乱れを今まで以上に感じやすくなり、体や心に影響を及ぼしやすくなってしまいます。

年々ホルモンバランスの変化やストレスの影響もあり、睡眠の質が低下し、眠りについても中途覚醒や朝早く目覚める、疲れがとれないなどが現れます。

しかし、このことをただ「年齢のせい」にしてしまうと症状が悪化の一途をたどり、不眠症、不安症、メンタル疾患など少しずつ生活にキバをむいてくるのです。

まずは、睡眠の基本を知り、今の生活状況と比べていき、上質な睡眠を取るため小さな改善を行っていきましょう。

睡眠は脳と体を正常に保つ

私たちが健康で若々しく日々を過ごすために欠かせないのが「睡眠」です。

単に「眠る」という行為は、疲れを取るためのものと思われがちですが、実際にはそれ以上の役割を担っており、睡眠には、脳と体のクールダウン(冷却)と、メンテナンス(修復・調整)という2つの重要な役割を果たしているのです。

まず、睡眠の役割のひとつ「クールダウン」は、日中に活動して熱を持った脳や体の温度を下げてリセットすることを意味し、脳は日中、膨大な情報を処理し続けており、非常に熱を帯びています。

また、体も活動によって内部の温度が上がっており、熱を適切に冷ますことで、翌日の活動に備える準備が整うのです。睡眠中は手足から熱が放出され、深部体温が下がります。

これは脳のクールダウンにもつながり、質の良い眠りに不可欠、反対に、体が熱いままだと目が覚めやすく眠りが浅くなりがち、暑い夏に寝苦しく感じるのはこの影響なのです。

もうひとつの大きな役割である「メンテナンス」は、全身の細胞を修復し、各機能を整える働きを指し、この修復を支えているのが「成長ホルモン」です。

成長ホルモンは子どもだけでなく、大人にとっても極めて重要で、睡眠中に多く分泌されます。

このホルモンは体内でのタンパク質の合成を促進し、筋肉や皮膚、骨、内臓などあらゆる組織の修復を担い、成長ホルモンは免疫機能の維持や、脳の認知機能の安定にも深く関わっており、アンチエイジングや病気予防の要といえる存在なのです。

この成長ホルモンの分泌には、睡眠のリズムが大きく関係し、最も多く分泌されるのは、眠りに就いてから最初の3〜4時間の間で、特に深いノンレム睡眠の時間帯に集中しています。

このため、就寝のタイミングが遅くなるとホルモン分泌のリズムが乱れ、細胞の修復力が十分に発揮されなくなってしまい、理想としては夜10時〜11時頃には就寝し、0時までには深い睡眠に入ることが望ましいとされています。

そして、睡眠の質を高める上で欠かせないのが「メラトニン」というホルモンの存在で、メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、私たちの心と体をリラックスさせ、自然な眠りへと導く働きをもたらしてくれます。

このホルモンは夕方から夜にかけて分泌が始まり、体内時計に基づいて眠気を誘発しますが、強い光やスマートフォンなどのブルーライトによってメラトニンの分泌が妨げられると、睡眠のリズムが乱れやすくなるのです。

このように、睡眠はただ横になって休む時間ではなく、脳と体を冷やし、修復し、翌日に備える重要な「準備時間」なのです。

成長ホルモンやメラトニンといったホルモンの分泌は、年齢とともに減少していく傾向があるため、意識して眠りの質を高めることが、健康維持と老化予防には欠かせません。

|

体内時計を意識したリズム

私たちは日常の中で、自然と「夜になると眠くなる」「疲れると眠りたくなる」といった感覚を持ち、この眠気には2つの異なる仕組みが関わっています。

ひとつは「疲労による眠気」、もうひとつは「時間帯による眠気」、疲れたときに眠くなるのは、脳内に「睡眠促進物質」が蓄積されるためで、この物質は、起きている間に徐々に増え、一定の量に達すると眠気を感じさせます。

そして、睡眠をとることでこの物質が分解され、再びスッキリとした目覚めを迎えることができるのです。

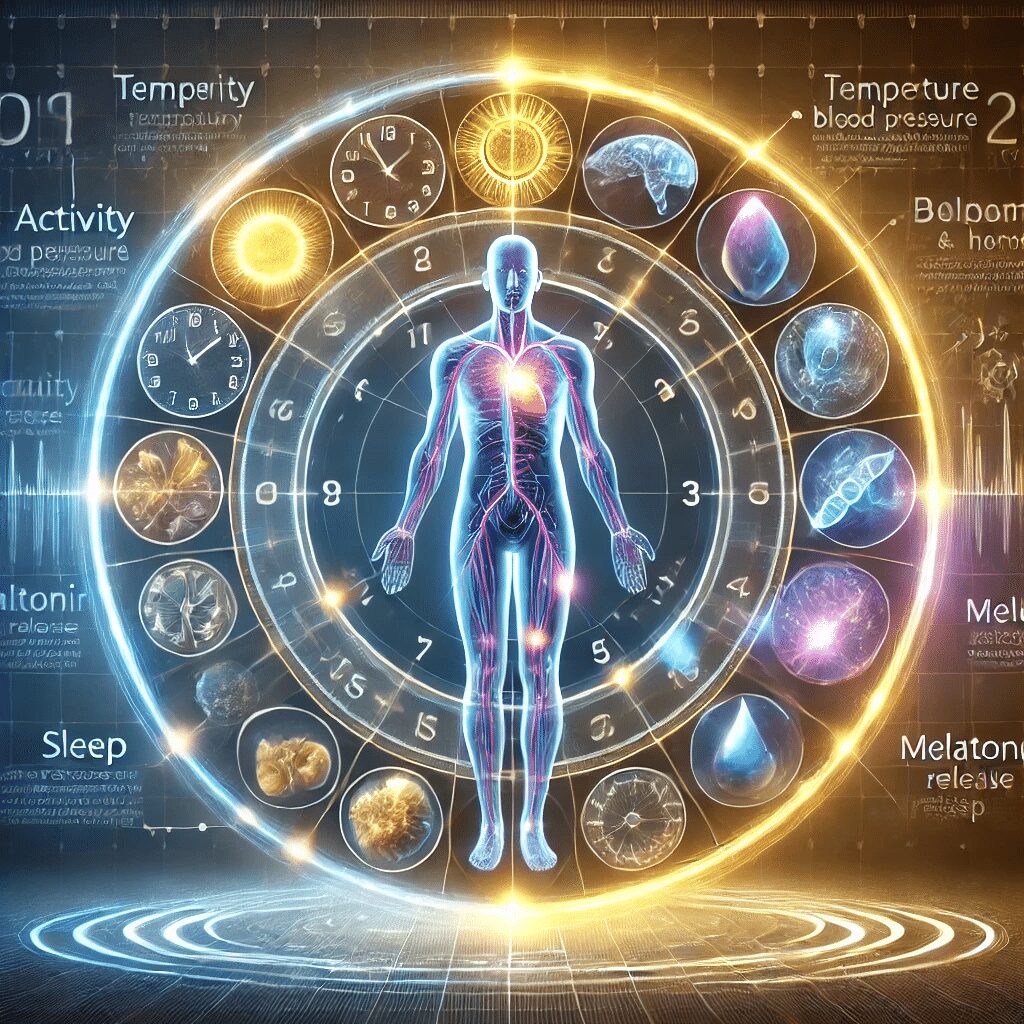

一方、夜になると自然と眠気が訪れるのは、「体内時計(サーカディアンリズム)」の働きによるものです。

体内時計は、体温、血圧、ホルモンの分泌など、体のあらゆる機能を約24時間の周期に合わせて調整してくれ、体は“今が昼なのか夜なのか”を把握し、それに合わせて活動と休息のリズムをつくっているのです。

体内時計の中心は脳の「視交叉上核(しこうさじょうかく)」と呼ばれる部位にあり、ここにある中枢時計(マスタークロック)が、全身の臓器や細胞にある「末梢時計(まっしょうどけい)」をコントロールし、全体のリズムを統一しています。

この時計の調整に大きく関わるのが、「朝の光」になり、太陽の光を浴びることで、体内時計はリセットされます。

これにより、脳と体が「1日が始まった」と認識し、約16時間後には自然と眠くなるよう体が調整されており、反対に、夜遅くまで強い光やスマートフォンの画面を見ていると、体内時計のサイクルが乱れ、眠気が来るタイミングもずれてしまうのです。

健康的な生活リズムを築くためには、この体内時計の働きを意識して、朝はしっかり光を浴び、夜は穏やかな環境で過ごすことが大切です。

体が自然と目覚め、自然と眠りにつけるような「リズムある生活」を整えることが、質の高い睡眠と老化予防につながっていくのです。

年々睡眠の質は低下していく

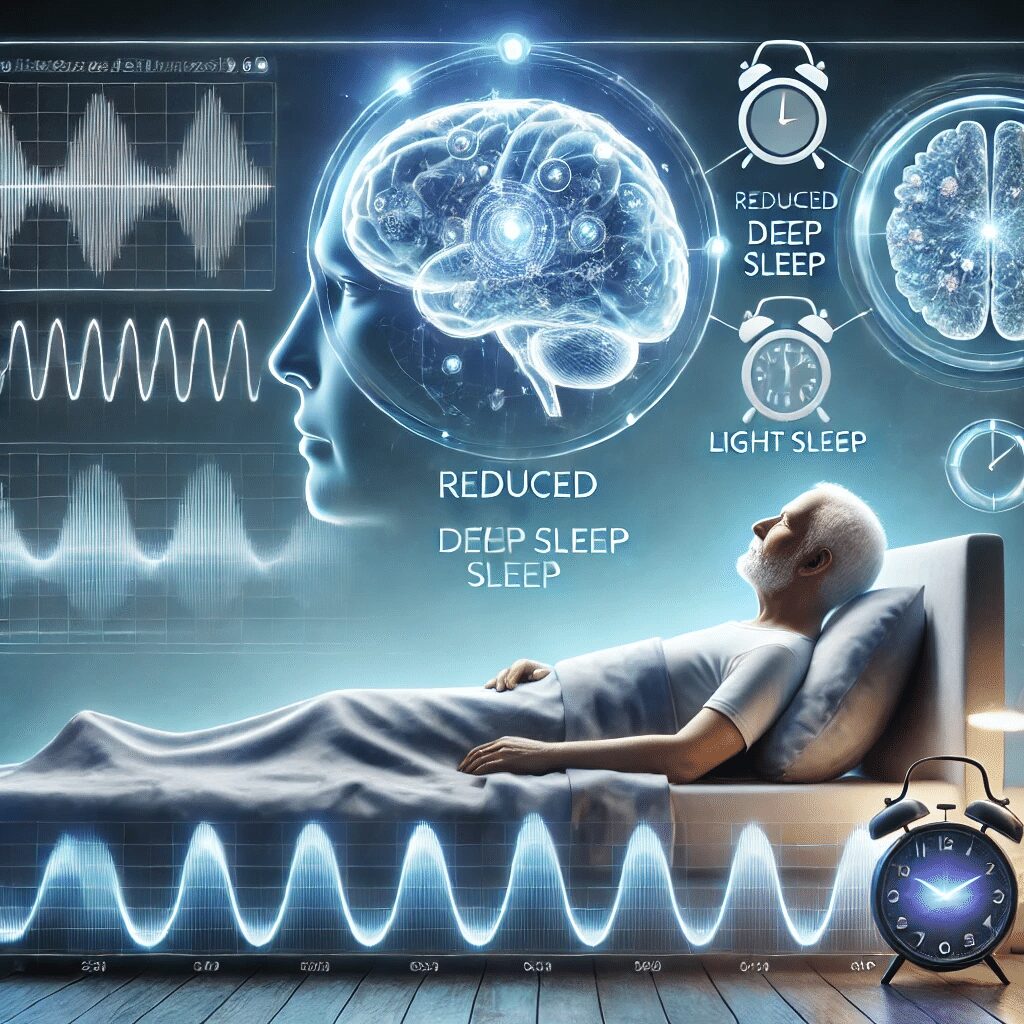

「昔に比べて、ぐっすり眠れなくなった」「睡眠時間がどんどん短くなってきた」と感じている方も多いのですが、これは決して異常なことではなく、年齢を重ねるにつれて睡眠の質や時間が変化するのは、ごく自然な現象です。

年を取るにつれて、深い眠り(ノンレム睡眠)の時間が減少し、浅い眠りが増えていきます。

そのため、夜中に目が覚めやすくなったり、早朝に目が覚めてしまったりといった変化が現れますが、これは体の老化による生理的な変化にすぎません。

必要以上に心配し過ぎたり、「若い頃のように眠らないとダメだ」と思い込むことの方が、むしろストレスになり、睡眠に悪影響を与えてしまいます。

「睡眠は8時間が理想」とよく言われますが、実際には個人差が大きく、その時間はあくまで目安に過ぎず、重要なのは、眠っている時間の“長さ”ではなく、“質”になります。

短くても深く眠れていれば、翌日を快適に過ごすことができ、逆に、8時間以上寝ても浅い眠りが続いていたり、夜中に何度も目覚めてしまうような状態では、疲れが取れないばかりか、だるさや頭重感の原因にもなるのです。

また、生活環境や運動量、食習慣、体型などによっても、必要な睡眠時間は異なり、長時間眠ることが必ずしも体に良いわけではなく、近年の研究では「睡眠が長すぎることも、認知機能の低下や死亡リスクの増加と関連している」との報告も出ています。

つまり、長く眠ることが必ずしも健康的であるとは限らず、大切なのは、自分に合った睡眠時間を見つけることになります。

朝起きたときにすっきりと目覚め、日中を活動的に過ごせているのであれば、それが今の自分にとっての「最適な睡眠時間」と言えるのです。

|

睡眠負債が命を脅かす

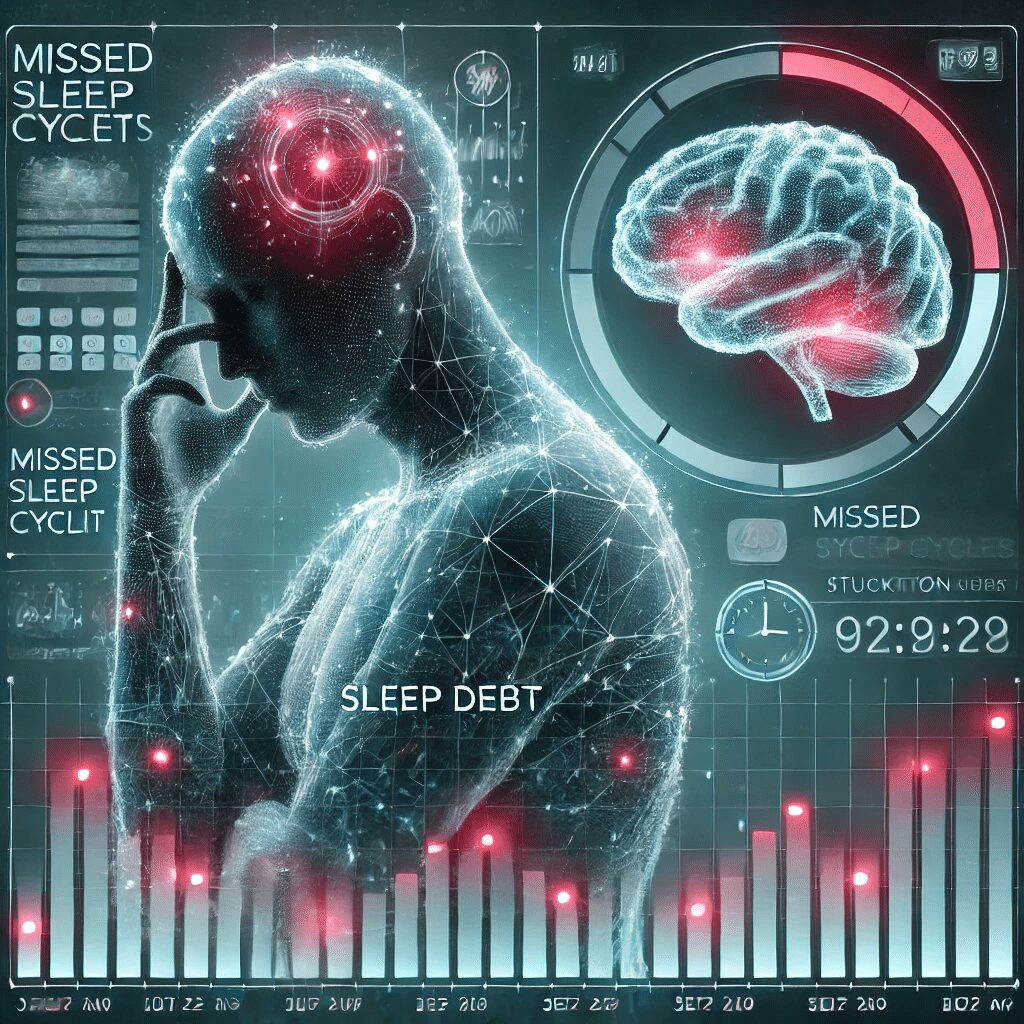

「睡眠負債」は、毎日十分な睡眠をとれない状態が続き、少しずつ睡眠不足が蓄積されていくことを指します。

一晩の寝不足であれば、翌日に少し眠気を感じる程度で済みますが、こうした「ちょっとした寝不足」が日々積み重なっていくと、脳と体に深刻なダメージを与えるようになるのです。

睡眠負債が蓄積されると、まず最初に影響を受けるのが「脳の働き」、集中力が続かず、物忘れが増えたり、注意力が低下して事故やミスが増加します。

さらに、慢性的な疲労感や倦怠感に悩まされ、やる気が出ない、食欲が乱れるといった、心身のバランスの崩れが生じてしまうのです。

これらの状態が続くと、不眠症やうつ病を引き起こすリスクも高まり、長期にわたる睡眠負債が、認知症や糖尿病、高血圧、心臓病、さらにはがんなどの生活習慣病のリスクまでも高めてしまうことです。

睡眠中には、体の修復や免疫機能の調整、脳内の老廃物の排出などが行われており、この時間を削ることは、まさに「命を削る」ことにもつながるのです。

「最近忙しくて寝不足だから、週末にまとめて寝ておこう」そう考えて、いわゆる「寝溜め」をする人も少なくありません。ですが実は、この寝溜めは睡眠負債の根本的な解消にはなりません。それどころか、脳や体にとっては逆効果になることもあるのです。

人の体は、「体内時計(サーカディアンリズム)」のおかげで、毎日の生活リズムに従ってホルモン分泌や体温、睡眠などが調整されています。

ところが、休日に昼過ぎまで寝てしまうと、この体内時計が狂ってしまい、まるで「時差ボケ」のような状態になり、日曜の夜に寝つけなくなったり、月曜の朝に起きられなかったりと、1週間のリズムを崩す原因になるのです。

睡眠負債を解消するためには、「寝溜め」ではなく、「毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる」ことがベースとなり、休日であっても、平日とあまり変わらない時間に起床することで、体内時計が安定し眠りの質も高まります。

「たかが寝不足」と甘く見ずに、毎日のわずかな睡眠不足が積み重なり、やがて心と体に深刻な影響を及ぼします。

睡眠は、体のメンテナンスと再生の時間だからこそ、自分の睡眠を見直し、少しでも「睡眠負債」をためない生活を心がけていくことが重要になっていくのです。

睡眠が健康を左右していく

日々の健康で基本となるのが、食事や運動と並んで重要な「睡眠」、質の良い睡眠をとることは、体と心の調子を整える土台となり、自然と健康な生活へと導いてくれます。

人の体は、ホルモンや自律神経のバランスによって多くの働きを維持していますが、睡眠不足になるとこのバランスが崩れやすくなります。

すると血糖値や血圧、脂質代謝が乱れやすくなり、生活習慣病の発症・悪化につながり、さらには動脈硬化が進行、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる血管系の重病リスクも高まってしまうのです。

また、睡眠は免疫機能とも密接に関係し、十分な睡眠がとれていないと、免疫細胞の働きが低下し、体を守る力が弱まります。

その結果、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなり、一度かかると治りにくい状態にもなります。

実際の研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の睡眠をとっている人に比べて、約3倍も感染症にかかるリスクが高いというデータも出ているので、睡眠は単なる休息の時間ではなく、体を守る大切な「治癒と防御」の時間でもあるのです。

|

認知症やうつ病も睡眠不足から

睡眠不足が続くと、単に疲れが取れにくくなるだけでなく、近年の研究では、慢性的な睡眠不足が認知症やうつ病など、心と脳の重い病気のリスクを高めることが明らかになってきています。

注目されているのが、「アミロイドβ(ベータ)」というたんぱく質になります。

これは誰の脳にも日常的に発生する老廃物の一種ですが、これがうまく排除されずに蓄積していくと、アルツハイマー型認知症の原因となる「老人斑」と呼ばれるシミのような異常構造を形成します。

若い頃からこのアミロイドβは生まれており、本来であれば睡眠中に脳の中を流れる脳脊髄液によって洗い流されていくのです。

ところが、睡眠時間が短かったり、質の良い眠りが取れていなかったりすると、この「脳の洗浄作用」が十分に働かず、アミロイドβが取り除かれないまま脳に蓄積していきます。

そして何年、何十年と時間をかけて、認知機能の低下へとつながっていき、働き盛りの40代、50代での睡眠不足が、将来の認知症リスクを高めている可能性があるというわけです。

また、睡眠不足は「うつ病」とも深く関連し、近年の調査では、不眠症の人は、不眠でない人と比べて、うつ病を発症するリスクが約3倍も高いことが分かっています。

そして、実際にうつ病と診断された人の約80%が、不眠の症状を併せ持っているというデータもあり、うつ病は「心の病」であると同時に、「眠りの病」でもあると言えるのです。

脳は、日中に受けたさまざまな刺激やストレスを、睡眠中に整理・処理しています。

十分な睡眠がとれていない状態では、脳のストレス処理が追いつかず、感情のコントロールが難しくなり、気分が落ち込みやすくなったり、不安感が増加したり、そうした状態が続くことで、うつ病の発症リスクが一層高まるのです。

したがって、脳の健康を保つためには、日々の「眠りの質」が欠かせず「しっかり眠る」ことは、単に体を休めるだけでなく、脳内のゴミを掃除し、心のバランスを保ち、未来の重病を防ぐための“脳のリセット”として重要になります。

質の良い睡眠が若さと肥満対策に

年齢を重ねても若々しく、誰もが願うアンチエイジングの鍵を握っているのも「質の良い睡眠」になっています。

肌の調子がよくない日や、なぜかむくみが気になるなどの原因のひとつが「睡眠の質の低下」にあります。

睡眠の質には、「成長ホルモン」が大きく関係し、美容やアンチエイジングの分野では「若返りホルモン」とも呼ばれています。

成長ホルモンは、体の細胞修復を促し、皮膚のターンオーバーを助け、筋肉や骨、内臓などの再生を行う役割を果たします。

分泌の約70%が睡眠中に行われており、そのピークは眠りについてから最初の3〜4時間、深いノンレム睡眠の時間帯に集中します。

つまり、睡眠の最初の数時間がとても重要で、この時間帯にしっかり深く眠ることで、成長ホルモンが最も多く分泌されるのです。

分泌された成長ホルモンは、その後約7時間ほどかけて体全体に行き渡り、この働きが毛細血管の修復し、肌のシミやシワの改善、髪の健康維持などにもつながっていきます。

薄毛や白髪の予防にも関係しているため、まさに“眠っている間に美しくなる”という表現は、科学的にも根拠があるのです。

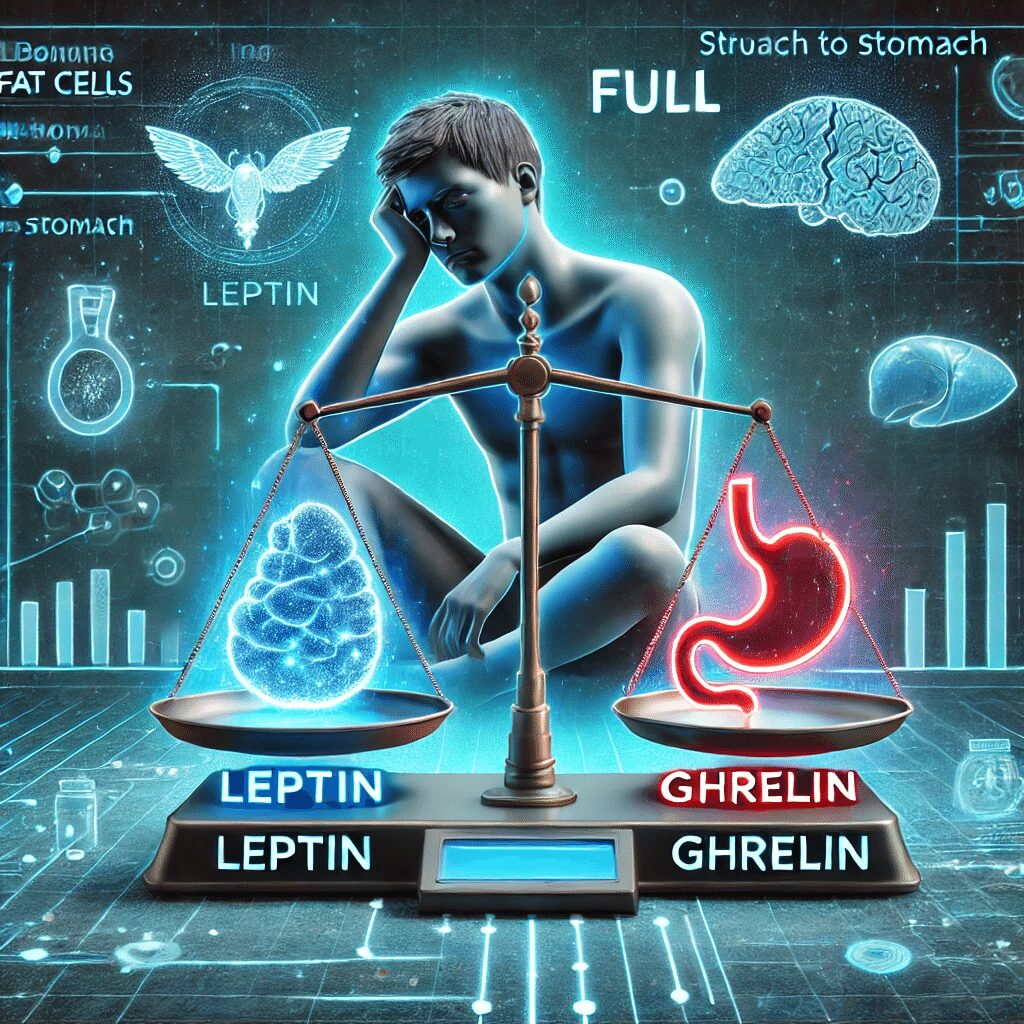

さらに、質の良い睡眠は肥満予防にも深く関係し、研究によれば、7時間以上の睡眠をとっている人は、短い睡眠の人に比べて肥満度が低い傾向があることがわかっています。

睡眠時間が短くなると、体内の食欲を調整するホルモン「レプチン」と「グレリン」のバランスが崩れてしまうのです。

レプチンは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、「満腹感」を脳に伝える役割を果たす一方で、グレリンは胃から分泌されるホルモンで、「空腹感」を強く感じさせます。

睡眠不足になると、レプチンの分泌が減少し、満腹感を感じにくくなってしまい、グレリンは増加、食欲が過剰に高まり、食べ過ぎを引き起こし、肥満を助長してしまうのです。

このように、質の良い睡眠は、見た目の若々しさを保つだけでなく、体重管理や代謝の正常化にも欠かせない要素です。

体調管理は睡眠から始まる

健康な毎日を過ごすうえで欠かせないのが「体調管理」、その基本中の基本が睡眠になり、十分な睡眠は、単に疲れを取るためのものではなく、私たちの心と体のあらゆる働きを整える“リセットの時間”でもあります。

まず、睡眠が日中の活動に与える影響は非常に大きく「記憶の定着」という面で重要な役割を果たしています。

私たちは日中に多くの情報を見聞きし、経験しますが、それらは一時的な記憶として脳に保存されています。

この記憶を必要なものと不要なものに選別し、必要な情報を長期記憶として脳内に定着させる作業が、睡眠中に行われているので、学習効率や集中力、判断力を高めるためにも、質の良い睡眠は欠かせないのです。

さらに、睡眠中には脳のメンテナンスも進められ、神経細胞の修復や情報の整理、脳内の老廃物の排出などが進行し、脳を健康な状態に保つ役割があります。

また、日中に受けたストレスを和らげ、心のバランスを整える作用もあるため、十分な睡眠がとれていないと、イライラしやすくなったり、不安感が強くなったりするのはこのためです。

加えて、睡眠は体の内側にもさまざまな好影響をもたらし、眠っている間にも、血糖値やホルモンのバランスが整えられ、体の代謝が自然なリズムに調整されていきます。

睡眠不足が続くと、これらの調整機能がうまく働かなくなり、生活習慣病や肥満、疲労の蓄積などにつながってしまうこともあります。

また、私たちの体を構成する無数の細胞も、睡眠中に回復と再生を行い、皮膚や筋肉、内臓などの組織は、眠っている間に修復作業を行い、次の日の活動に備えて準備を整えるのです。

成長ホルモンの働きは細胞の再生に深く関わっており、このホルモンは主に深い眠りの時に分泌されます。

注目すべきは、睡眠が免疫システムにも影響を与え、質の高い睡眠をとることで、免疫力が高まり、ウイルスや細菌に対する抵抗力が強くなります。

反対に、睡眠不足が続くと免疫力が下がり、風邪をひきやすくなったり、病気の回復が遅くなったりするのです。

まとめ

質の良い睡眠は、体と心をリセットし、健康を支える最も基本的な習慣です。

睡眠中には、脳が記憶を整理し、神経細胞の修復や老廃物の排出を行うことで、翌日の集中力や判断力を高めます。

また、日中に受けたストレスを和らげ、感情のバランスを整える働きもあり、十分な睡眠が心の安定につながります。

さらに、成長ホルモンの分泌によって細胞の再生や代謝が促され、体の修復と若さの維持を支えています。

睡眠が不足すると、免疫力が低下し、風邪や病気にかかりやすくなるだけでなく、生活習慣病のリスクも高まります。

つまり、体調を整える第一歩は睡眠から。質の良い眠りこそが、健康で若々しく過ごすための最強の“自己メンテナンス”になるのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

|

- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

32

コメント