はじめに

マグネシウムと聞くと金属や栄養素などが浮かびますが、どちらも正解になり、軽金属としても栄養素としても日常で重要な働きをしてくれます。

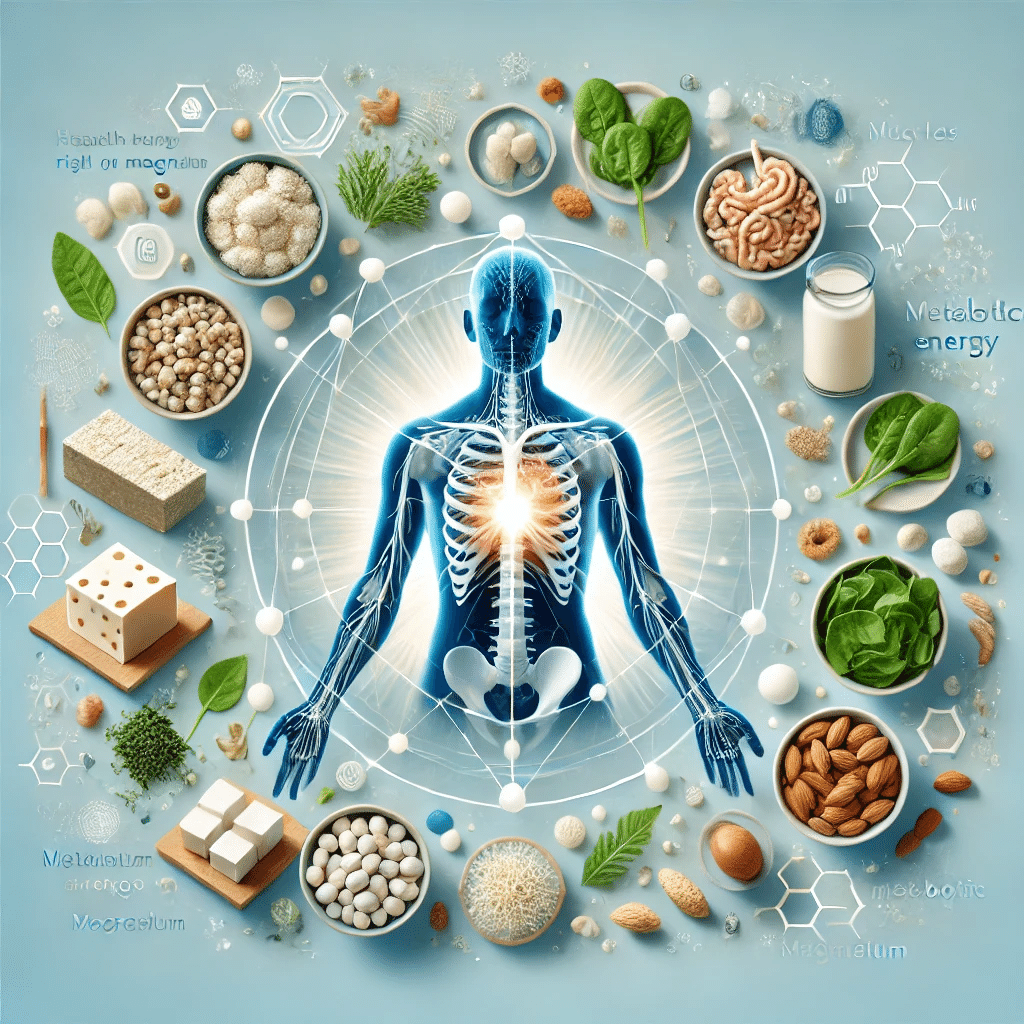

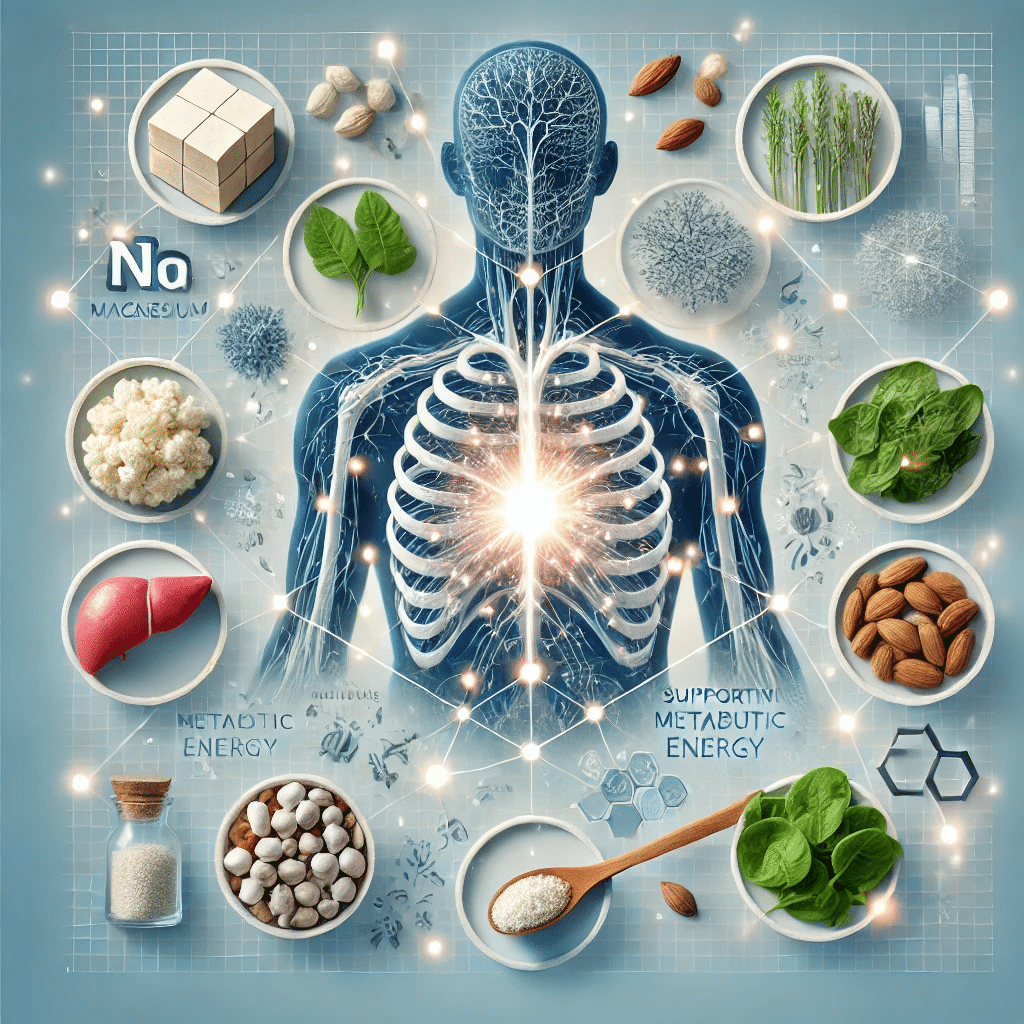

マグネシウムは人間が生きていくために大切な「主要ミネラル」の一種で、ミネラルとしての働きとして、体内のエネルギー代謝に大きく関わってくれるのです。

しかし、現代の食生活の変化でマグネシウムが不足してしまい、その影響から糖尿病やメタボの発症が増加、不調を訴える人も少なくありません

まずは、マグネシウムの事を少しずつ知っていき、普段の生活に取り込み、健康寿命を延ばしていく習慣作りを始めていきましょう。

重要な働きをするマグネシウム

マグネシウムはミネラルの一種で、人の体にとって重要な栄養素です。

マグネシウムはミネラルの中でもカルシウムやナトリウム、カリウムなどと並び「1日の摂取量が100mg以上」必要な「必須・主要ミネラル」7種類のひとつに分類されます。

マグネシウムは主に骨や歯を作ったり、神経の伝達や筋肉の収縮を手伝ったりと、身体機能のバランス調整に深く関わっているのです。

これらの他にも300種類以上の酵素を活性化し、体内の様々な代謝をサポートしてくれ、健康寿命を延ばすために必須の栄養素として注目、必要とされています。

日本は深刻なマグネシウム不足傾向

マグネシウムはカルシウムと同じように「1日100mg以上」が推奨されるミネラルですが、実際にはその重要性が十分に知られていません。

カルシウムは骨を強くする栄養素として長く注目され、テレビや雑誌でもたびたび特集が組まれましたが、マグネシウムについては、同じ骨の健康や神経、筋肉の働きに深く関わっているにもかかわらず、その大切さが広く理解されていないのが現状なのです。

欧米では、比較的早い時期からマグネシウムの基準値が設定され、食事での摂取やサプリメントでの補給についての啓発も進んできました。

それに対して日本では、その重要性が公式に認められ、食事基準に明記されるまでに時間がかかり、その結果として不足が進行してしまったと言われています。

さらに問題になるのが、どの世代を見ても平均的な摂取量が不足傾向

統計をみると、多くの人が1日の目安量よりもおおよそ100〜120mgほど少なく、慢性的なマグネシウム不足の状態にあると考えられます。

糖尿病や血糖値が高い方など、もともと代謝が乱れやすくミネラル消費が増える人では、さらに大きな不足が起こりやすくなります。

|

食事の変化でマグネシウム不足に

なぜ日本ではマグネシウム不足が目立ちますが、その理由のひとつに、欧米と違って日本の水は軟水であることがあげられています。

軟水は口当たりがよく飲みやすい反面、マグネシウムやカルシウムといったミネラル分が少なく、日常的な水分補給から摂れる量がもともと限られています。

そのことに加えて、昭和以降の食生活の変化が不足を深め、以前の日本では、玄米や大麦を主食とする機会が多く、ぬかや胚芽に含まれるミネラルを自然と補給ができていました。

しかし、高度成長期以降、白米や小麦粉の利用が主流となり、精製された主食ではマグネシウムがほとんど残っておらず、大麦や玄米の消費量が激減したことで、毎日のごはんから得られるマグネシウム量は大きく落ち込みました。

さらに、塩の選び方も影響し、昔の家庭で使われていた粗塩や天然塩には、海水由来のマグネシウムが豊富に含まれていましたが、製造技術の進歩とともに、精製塩が一般化し、料理から摂取できるミネラル分も減ってしまったのです。

こうした変化に加え、日本食そのものが欧米化していったことも見逃せず、肉や脂肪分の多い洋食が増え、野菜や豆、海藻を使った昔ながらの献立が減ることで、マグネシウムを含む食材の出番が少なくなったことが不足に影響しています。

マグネシウム不足が進むと

不健康な生活習慣によって引き起こされる生活習慣病は、マグネシウム不足も深く関わっているのです。

WHOの報告では、マグネシウム不足から、2型糖尿病をはじめ、高血糖、高血圧、狭心症、心筋梗塞、メタボなどと関係することが明らかになっています。

そして、日常的にも便秘を招きやすく、尿路結石ができやすくなる、骨粗鬆症や偏頭痛を招き、こむら返りが起こりやすくなるのです。

マグネシウムはカルシウムとセットで体の様々な機能のバランスを担うのですが、このバランスが乱れすぎたり、マグネシウムが不足をすると不調の原因になるので注意が必要になります。

|

マグネシウム不足を日々改善

マグネシウムは普段の食生活で積極的に摂ることが重要になりますが、大麦や雑穀米、魚類、野菜中心の以前の昔ながらの食生活に戻ることは難しい物があります。

そこでマグネシウムが豊富な食材の標語「そばのひ孫と孫は(わ)優しい子かい、納得」を覚えて、意識して買い物を行いましょう。

「そ」はそば、「ば」はバナナ、「の」海苔、「ひ」はひじき、「ま」は豆、「ご」は五穀、「と」は豆腐、「ま」は抹茶、「ご」はゴマ、「わ」はわかめ、「や」は野菜、「さ」は魚、「し」は椎茸、「い」はいちじく、「こ」は昆布、「か」は牡蠣、「なっ」は納豆、「と」はとうもろこし、「く」はくるみになります。

これらを1日に数種類組み合わせていき、マグネシウムの日々の不足をなくし不調知らずのルーティンを作っていきましょう。

簡単にマグネシウム摂取を

マグネシウムを効率的に摂るためには、加工品や精製品ではマグネシウムがほとんど取り除かれてしまっているため、できるだけ原食品にこだわることがポイント

毎日完全な「生の食事」をする必要はありませんが、原食品を活かした料理を意識するだけで、マグネシウム不足の改善につながるのです。

食卓に豆腐や納豆、味噌などを一品加えるだけでも、しっかりとマグネシウムが補え、わかめやひじき、昆布などの海藻は、毎日の味噌汁やサラダにひとつかみ入れるだけで効果的になります。

調理法にも気をつけ、マグネシウムは水に溶けやすく、煮たり茹でたりするとゆで汁に流れ出てしまいます。

また、揚げたり炒めたりしているうちに、加工の段階で本来含まれていたマグネシウムが失われてしまうこともあります。

できる限りシンプルな調理を心がけ、食材そのものの栄養を活かすようにしていき、さっと蒸す、和え物にする、サラダで食べるなど、手を加えすぎない方法が向いています。

簡単にマグネシウムを摂るためには、難しい特別な料理よりも、毎日の選択を少し変えることが重要です。

原食品を中心に調理法を工夫し、豆や海藻を日々の食卓に取り入れることから始めて、体が喜ぶマグネシウム習慣が、自然とあなたの健康を支えてくれるのです。

マグネシウム摂って不調改善

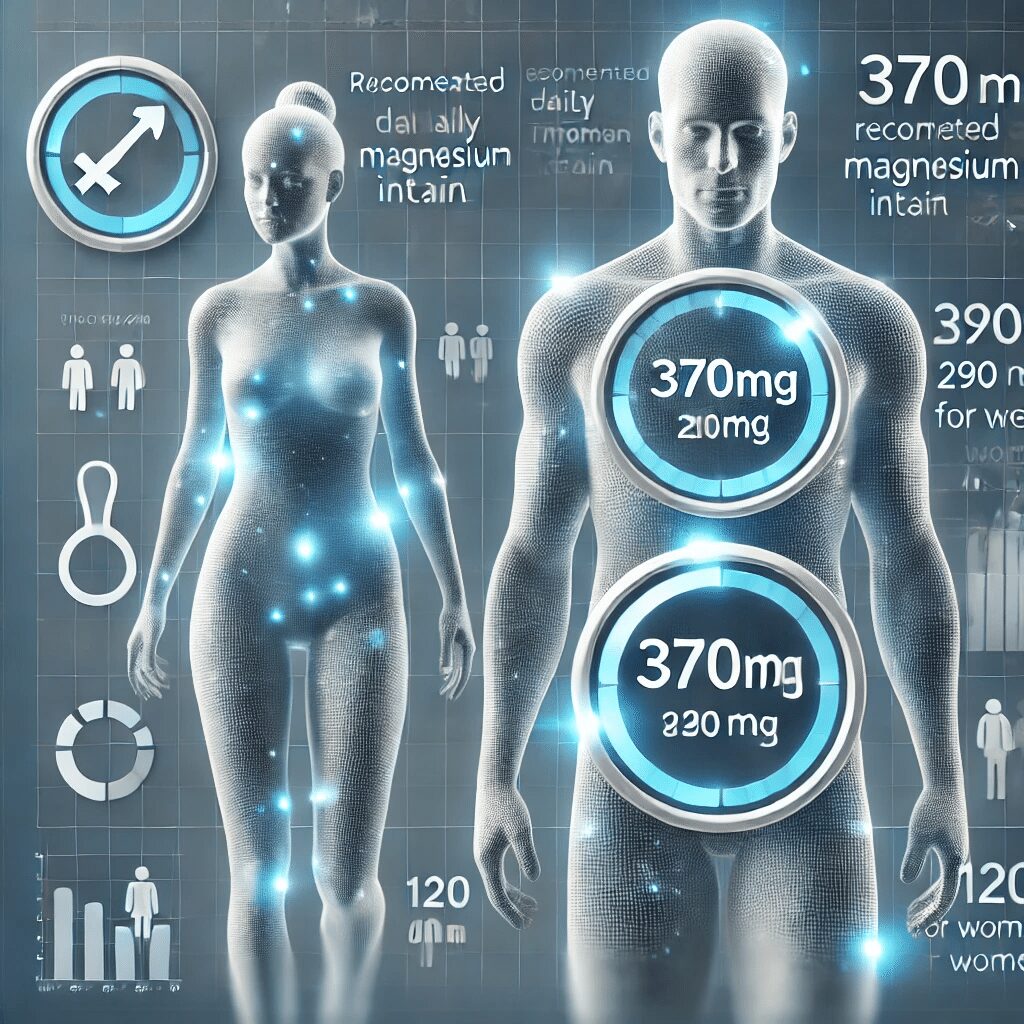

マグネシウムの1日推奨量は男性で370mg、女性で290mgとされていますが、男性は1日120mg、女性は80mg不足しているのが現状です。

マグネシウムは食事や料理で取り入れることで、補うことができるので、難しく考えずにマグネシウムが豊富な食材を摂り、不足を毎日補うことが重要になります。

大切なことは毎日続けて摂り続けること、数日だけ取り込んでも効果は薄いので、時間がない方は、水を硬水に変えたり、マグネシウムサプリ、強化食品を取り入れて、不足をなくしましょう。

マグネシウムが糖尿病予防に

糖尿病は、血糖を下げるホルモンであるインスリンがうまく働かなくなることで起こり、インスリンが効かなくなると、食事で取り込んだ糖を細胞が利用できず、血液中にブドウ糖があふれたままになります。

その高血糖状態を放置すると、目や腎臓、神経などに合併症が起こりやすくなり、やがては脳梗塞や心筋梗塞など血管系の重い病気へと進行するリスクが増加

糖尿病の背景には、運動不足や飲酒、喫煙、糖質過多といった生活習慣の影響が大きく、日々の選択が体の調子を左右します。

しかし、近年の研究では、このインスリンの働きとマグネシウムが深く関わっていることがわかってきました。

マグネシウムが不足すると、インスリンの分泌がうまくいかなくなったり、体の細胞がインスリンをうまく利用できなくなり、血液中のブドウ糖が処理されずに高血糖状態が続きやすくなるのです。

反対に、日常的にマグネシウムを十分に摂っている人は、インスリンの感受性が保たれやすく、糖尿病リスクが低いことが報告されているので、マグネシウムを意識することは、糖尿病の予防とともに血管を守る習慣にもつながるのです。

マグネシウムでメタボ対策

メタボリックシンドローム、いわゆるメタボの診断は、腹部肥満に加え、高血圧・脂質異常症・高血糖のうち2つ以上が該当した場合とされています。

これを放置すると、血管への負担が増し、やがて動脈硬化や脳梗塞といった重い病気につながってしまうのです。

腹部肥満では、余分なエネルギーが内臓脂肪として蓄えられ、その脂肪細胞からアディポサイトカインという物質や悪玉菌を分泌し、インスリンの働きを邪魔してしまいます。

このインスリンの働きを保つうえで欠かせないのがマグネシウムになります。

体内でマグネシウムが不足すると、インスリンが効きづらくなる「インスリン抵抗性」がさらに進み、血糖のコントロールがうまくいかず、メタボの進行を加速させてしまうと考えられるのです。

逆に、マグネシウムの摂取量が多い人は、その食事内容から見ても肥満やメタボの割合が少なく、リスクも低いことが多くの調査でわかってきました。

強い骨を作り骨粗鬆症対策

骨は私たちの体を支える大黒柱ですが、年齢を重ねると骨の内部がもろくなり、骨折しやすくなる「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」が増加します。

これは高齢化が進む現代社会において、まさに生活の質を左右する現代病とも呼ばれ、骨密度が落ちてしまうと、転んだだけでも骨折し、そのまま寝たきりになるリスクが高まるのです。

骨を丈夫にするには、カルシウムだけでなくマグネシウムも欠かせず、カルシウムは骨の強度を支える「リン酸カルシウム」として骨の主成分となり、骨を硬くしてくれます。

一方で、骨がただ硬いだけでは衝撃に弱く、しなやかさが失われてしまうのですが、マグネシウムが、骨に弾力や柔軟性を与え、強さとしなやかさを両立させる役割を果たします。

しかし、マグネシウムが不足すると、体は血液中のミネラルバランスを保とうとして、骨内部に蓄えていたマグネシウムを取り出して補います。

その結果、骨の内部構造がスカスカになり骨密度が急激に低下、さらに、マグネシウム不足は歯のエナメル質や象牙質にも影響し、歯の健康を損なう原因にもなるのです。

強い骨を作るためには、カルシウムだけを意識するのではなく、マグネシウムを一緒に摂りこむことで骨を支える土台がしっかりと作られていくのです。

|

不眠症の原因こむら返りの予防にも

夜中に突然ふくらはぎがつり、激しい痛みで目が覚めてしまう、これがいわゆる「こむら返り」です。

こむらとはふくらはぎのことを指し、寝ている間や運動中など、自分の意思とは関係なく筋肉が急激に収縮してしまう現象になります。

夜中の睡眠中に起こることが多く、せっかくの眠りを妨げてしまい、不眠や寝不足の原因にもなってしまうことも

こむら返りを引き起こす要因はさまざまですが、冷えや運動不足、筋肉疲労などで筋肉の状態が悪くなると起こりやすいといわれています。

さらに、深く関わっているのが、筋肉の収縮や弛緩を助けるミネラル、カルシウムとマグネシウムの不足、筋肉がスムーズに動くためには、収縮させるカルシウムと、緩める役割を持つマグネシウムがバランスよく働く必要があるのです。

ところが、マグネシウムが不足するとこのバランスが崩れ、筋肉をうまく緩めることができなくなります。

その結果、筋肉が収縮したまま戻らず、こむら返りが起きやすくなってしまい、中高年になると食生活や代謝の変化でマグネシウム不足に陥りやすく、夜中のこむら返りに悩む人が増加するのです。

予防のためには、毎日の食事でマグネシウムをしっかり補うことが大切で、寝る前に軽いストレッチや入浴で体を温めることも効果的になります。

ストレスでマグネシウムを失う

忙しい毎日や人間関係の悩みなど、私たちはさまざまなストレスを抱えています。

ストレスを感じると、交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上がるなど体は緊張状態に入り、そのときに分泌されるストレスホルモンの一つであるアドレナリンは、マグネシウムを細胞の外に追い出すように働きかけてしまいます。

体内に余裕があれば問題ありませんが、もともと不足気味な人や、加齢で吸収力が落ちている人では、急速にマグネシウムが失われていきます。

マグネシウムで便秘対策

便秘は、便の水分が少なくなって硬くなり、数日間お通じがなくなる状態を指し、放っておくとお腹が張って苦しくなり、痛みを伴うことがあります。

年齢を重ねると、性別に関係なく腸の働きが弱まり便秘になりやすく、運動不足や食物繊維の不足が重なると、腸のぜん動運動が鈍くなり、便秘が慢性化しやすくなるのです。

そこでマグネシウムが有効に働き、マグネシウムには、腸内に水分を取り込む働きをもたらし、腸の中の内容物を柔らかくしてスムーズな排便を促す効果が期待できます。

そのため、便秘薬の成分としてマグネシウムが使われていることも多く、昔から「腸にやさしいミネラル」として知られています。

便秘はただの不調と思われがちですが、腸内環境の乱れは全身の健康にも影響するので、食事からマグネシウムをしっかり補っていき、便を柔らかく保ちながら、自然な排便リズムを整える手助けをしていきましょう。

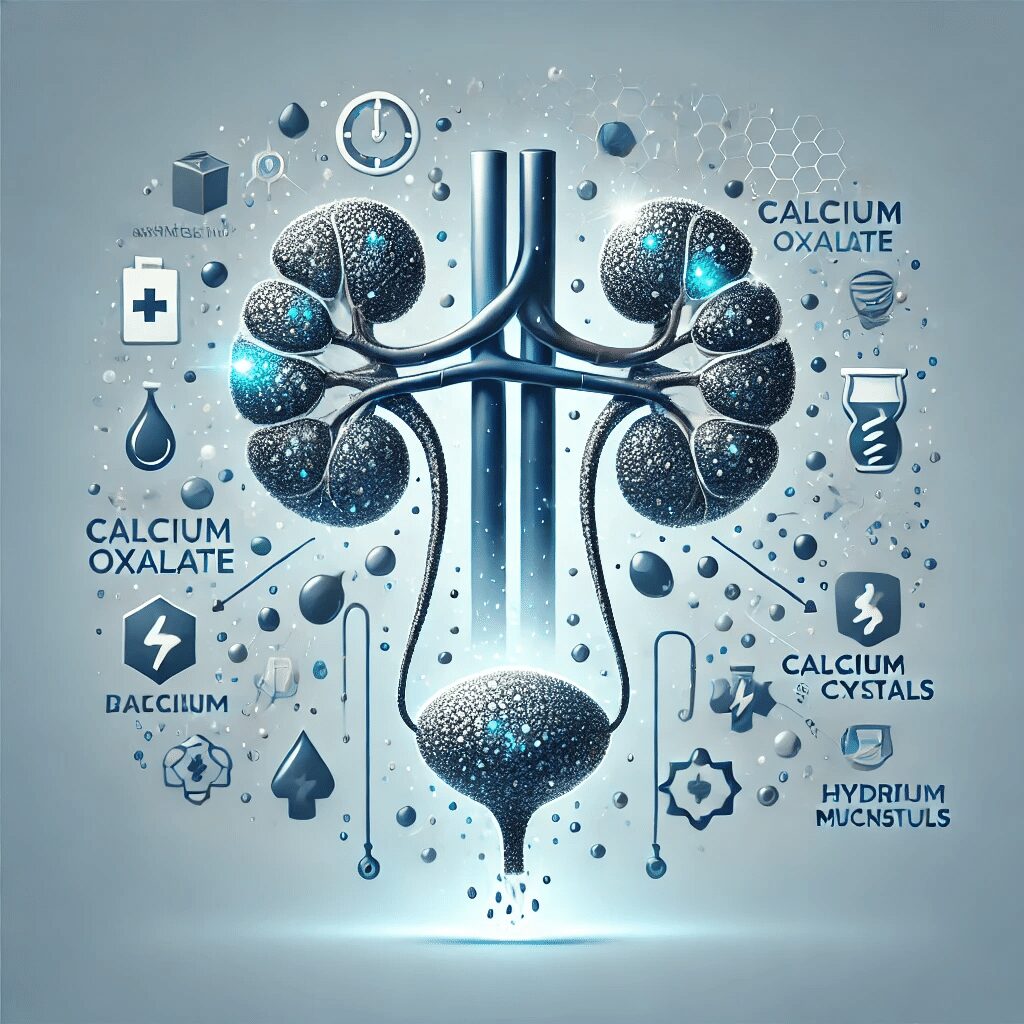

激痛を伴う尿路結石の対策に

尿路結石は、腎臓や尿管などの尿の通り道に結石ができる病気で、激しい強い痛みを伴うことで恐れられています。

結石が動くと尿管を刺激し、背中から下腹部にかけての痛みや血尿を引き起こすこともあり、場合によっては救急で受診するほどの激痛に、再発もしやすいのが特徴で、生活習慣や体質が大きく関わっているといわれているのです。

結石の多くはカルシウムを含むもので、体内でカルシウムとリン酸やシュウ酸が過剰になると、尿の中で結晶化して石を作りやすくなります。

マグネシウムを日々摂ることで、尿中でシュウ酸カルシウムが結晶化するのを抑える働きがあり、結石の形成を防ぐ役割が期待されています。

実際に、食事でのマグネシウム摂取量が多い人ほど、尿路結石のリスクが低いという報告も上がっているのです。

マグネシウムを意識した食生活を続けることで、カルシウムとのバランスが整い、結石の原因となる結晶ができにくい環境を作ることができ、水分補給をしっかり行い、尿量を増やすことも結石対策の基本になっていきます。

|

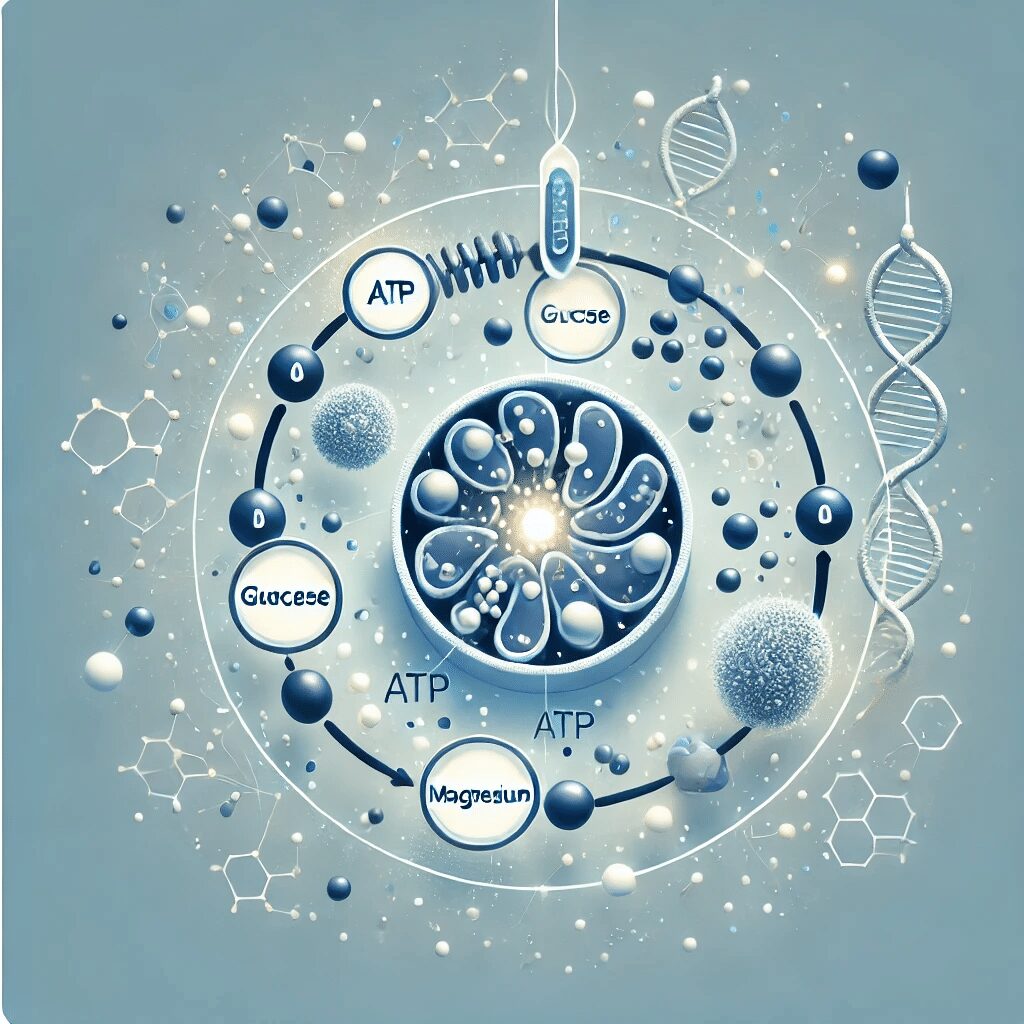

酵素を活性化させ疲労の改善

しっかり寝ているのに疲れが取れない、朝から体がだるくて頭がすっきりしない、集中力が続かず仕事や家事がはかどらないなど、このような症状が長く続くことを「慢性疲労」と呼びます。

病気が見つからないのに疲労感が抜けないときは、体の中の栄養バランスに目を向けることも必要になり、マグネシウム不足が関わっているかもしれません。

私たちの体は、食事で摂った糖質をブドウ糖として利用し、細胞の中でエネルギー源であるATP(アデノシン三リン酸)を作り出しています。

このATPを効率よく生み出すためには、多くの酵素が連携して働く必要があり、その酵素の活動を助けるのがマグネシウムなのです。

マグネシウムは、インスリンの働きをサポートし、ブドウ糖が細胞に取り込まれるのを後押ししてくれ、ATPが作られる過程で必要不可欠な酵素を活性化させる役割を担っています。

ここでマグネシウムが不足していると、これらの反応がうまく進まず、エネルギーを十分に作れなくなります。

その結果、体は常に「エネルギー不足」の状態となり、どれだけ休んでも疲れが回復しにくくなり、慢性的な疲労感に襲われ、長期的には心身のパフォーマンスを下げ、生活の質にも大きな影響を与えてしまうのです。

毎日の食事にマグネシウムを多く含む食品を取り入れることで、酵素の働きが活性化され、エネルギー産生がスムーズに進むので、マグネシウム不足を補い慢性疲労を解消していきましょう。

水虫の対策にもマグネシウム

水虫は、白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が足の皮膚に繁殖して起こる感染症です。

長時間、靴を履いて蒸れた状態が続くと、足の指の間やかかとにかゆみや皮むけ、ひび割れが生じ、悪化すると痛みやただれを伴うこともあり、高齢になると皮膚のバリア機能が低下し、発症や悪化を繰り返す人も少なくないのです。

マグネシウムが不足すると、皮膚の再生力が落ちてしまい、傷や炎症が治りにくくなってしまいます。

水虫でダメージを受けた皮膚を修復するためには、外用薬や清潔管理と同時に、体の内側からマグネシウムを補うことが回復を後押し、マグネシウムは免疫の調整にも関わっているので、皮膚の抵抗力を高める点でも役に立ってくれるのです。

外側からのケアに加えて、内側からの栄養ケアを続けることで、つらい水虫の再発や悪化を防ぎ、健やかな足元を保ちやすくなるので、マグネシウムをしっかりと摂り水虫を防いでいきましょう。

お口のトラブルにも役に立つ

口の中の健康は、食事の楽しさや全身の健康に直結しますが、年齢を重ねるにつれて、口内炎や歯周病などのトラブルが増えやすくなります。

口内炎は口の中の粘膜が炎症を起こして痛みを伴い、食事や会話にも支障を及ぼし、歯周病は歯ぐきが腫れて出血、進行すると歯を支える骨が溶けてしまう怖い病気です。

どちらも慢性炎症が関わっており、放置すると体全体の炎症リスクや生活の質低下につながるのです。

ここでマグネシウムが働き、体内で300以上の酵素をサポートするミネラルで、細胞の新陳代謝や神経の働き、炎症を鎮める作用に深く関わっています。

口内炎ができやすい人は、ストレスや栄養不足で粘膜の修復が遅れがちですが、マグネシウムをしっかり摂ることで、粘膜の代謝を助け、炎症を早く鎮める力が高まるのです。

また、歯周病は口の中の細菌バランスと免疫の働きが密接に関係し、マグネシウムはカルシウムとともに骨や歯を丈夫に保つだけでなく、体内の炎症を和らげる役割もあるため、歯ぐきの健康維持に役立ちます。

マグネシウムが不足すると骨密度が低下しやすく、歯を支える顎の骨にも悪影響が出ることが指摘されているので、マグネシウムを補っていき、口内炎や歯周病を予防し、元気な口元を守っていきましょう。

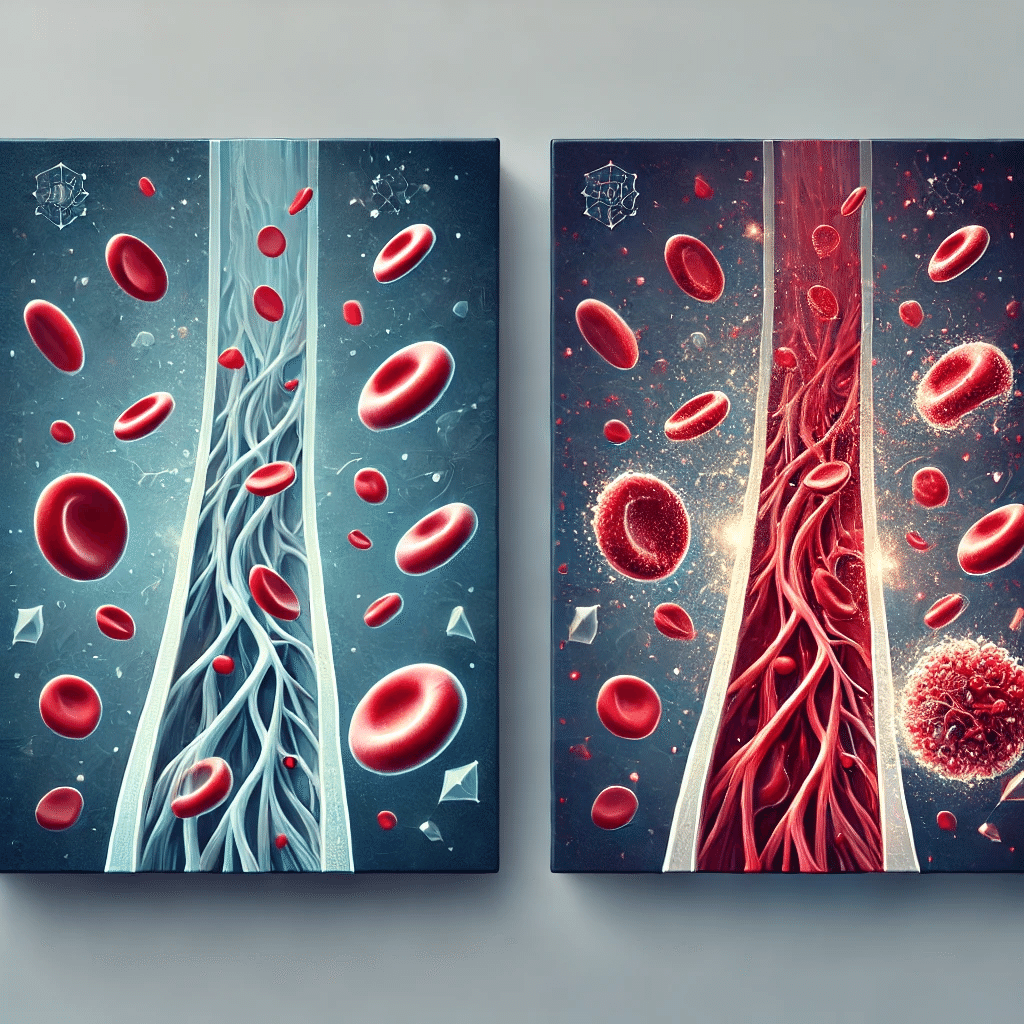

血液をスムーズにするためにも必要

生活習慣の乱れが続いてしまうと血液にも影響し、血液がドロドロになり、毛細血管が詰まりやすく、酸素や栄養素が体の隅々に運ばれなくなってしまいます。

マグネシウム不足でも血液がドロドロ化してしまい、マグネシウムの不足で酸素を運ぶ赤血球が、細い毛細血管内をスムーズに通れなくなるのです。

また、血小板にはお互いに集結する性質があるのですが、マグネシウムの不足がそれらが凝集し「血栓」を作り、放置をする事で、心筋梗塞や脳梗塞を招きます。

血液をサラサラに保ち、血管の重病を抑制するためにも、普段からマグネシウムを食材で補給して対策しましょう。

神経の緊張をゆるめ片頭痛予防にも

ストレスが重なったり、天候の変化や寝不足が続くと、ズキズキと脈打つような片頭痛に悩まされる人も少なくありません。

片頭痛は脳の血管や神経が過敏になり、血管の拡張と収縮が急激に起こることで強い痛みを感じ、痛みが続くと日常生活にも支障が出て、仕事や家事どころではなくなってしまうほどです。

近年、この片頭痛の予防や改善にマグネシウムが役立つことが注目され、マグネシウムは、神経や筋肉の緊張を和らげる作用をもたらし、神経細胞が過剰に興奮するのを抑えてくれる働きがあります。

体内のマグネシウムが不足すると、神経が常にピリピリした状態になりやすく、血管の収縮と弛緩のリズムが乱れてしまうため、片頭痛の発作を誘発しやすくなると考えられているのです。

実際に、マグネシウムを十分に摂取している人は、片頭痛の頻度が少なく、症状も軽い傾向があるという報告もあります。

これはマグネシウムが神経を落ち着け、血管をスムーズに調整することで、痛みの引き金を和らげているためとされています。

片頭痛に悩まされている方は、生活リズムを整えることや十分な睡眠とともに、マグネシウムを意識した食事を習慣にすることで、つらい痛みを遠ざけ、より快適な毎日を。

まとめ:普段の食事にプラスしてマグネシウムを

マグネシウムは、体のあらゆる働きを支える「縁の下の力持ち」といえるミネラルになります。

カルシウムとともに骨や歯を守り、神経や筋肉の緊張を調整し、血液の流れをスムーズにし、エネルギー代謝を助けるなど、その役割は多岐にわたるのです。

ところが現代の日本では、軟水でミネラルが少ない環境や、玄米や雑穀を食べなくなった食習慣の変化、精製塩の普及などが重なり、慢性的なマグネシウム不足に陥りやすい状況が続いています。

年齢を重ねると吸収力も落ち、糖尿病や高血圧、メタボリックシンドローム、骨粗鬆症、片頭痛、便秘など、さまざまな不調や生活習慣病を招きやすくなるのです。

だからこそ、毎日の食事で意識的にマグネシウムを補うことが重要になり、豆腐や納豆などの大豆製品、ひじきやわかめなどの海藻、ほうれん草や小松菜といった野菜、アーモンドやカシューナッツを食卓に取り入れることで、体の内側からのケアが可能に

特別なことをしなくても、いつもの食材を少し置き換えるだけで、不足しがちなマグネシウムを補うことができるので、マグネシウムを味方につけることで、50代からの体と心の健康を守り、毎日をもっと軽やかに、いきいきと過ごしていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

赤穂化成 濃縮 マグネシウム 150ml 国産 国産原料 国内製造 海洋深層水 100%使用 栄養機能食品 無添加 飲用水 マグネシウム補給に最適 コーヒー お茶 炊飯時 などに 約30日分 |

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

26

コメント