こんにちは、たくやです。

福岡県でリライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、心整食で心と体を見直す 老人性うつを食事で改善していく話になります。

最近何かをやる事に

億劫になってきたわ

億劫になってきたのですか?

やる気が起きないのは注意ですね

注意する必要があるの?

何かの異変なのかしら?

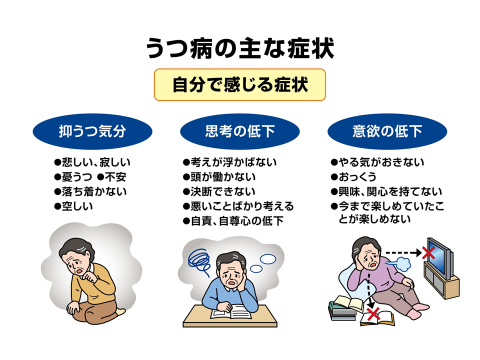

やる気の低下は老人性うつの傾向

まずは普段の食事から見直しを

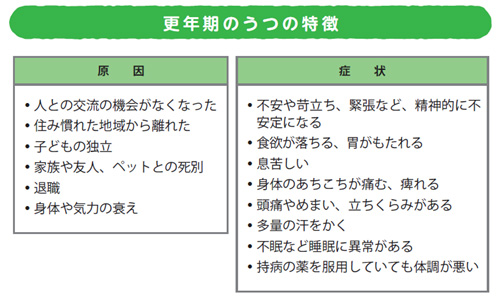

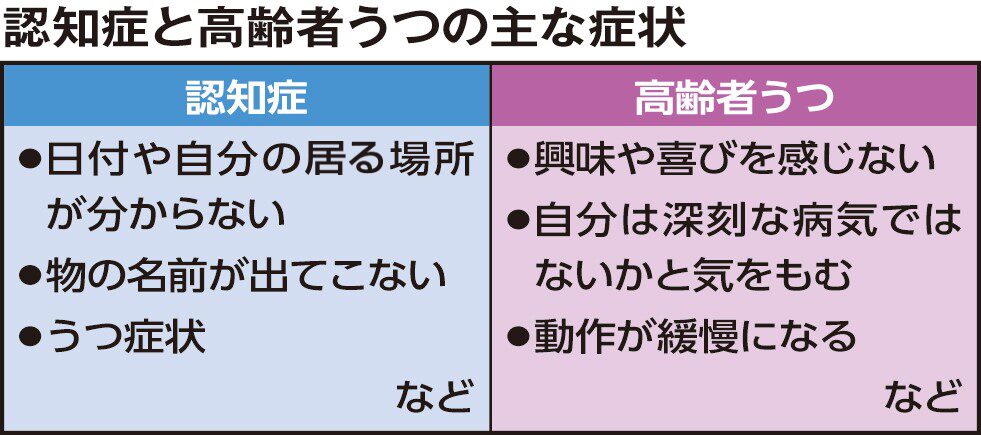

以前よりもなぜかイライラをしてしまう、気持ちが込む、やる気が上がらない、以前はできていた事が出来なくなってきたなど、シニア層は気持ちが変わってきます。

何かとせわしなく毎日を過ごしてしまうと、体だけではなく、心も調子を崩してしまい、メンタルが低下してしまうと自分を責めてしまう事が増えてしまいます。

メンタルのケアは、普段の生活習慣から対策、改善で行う事ができ、老人性うつも食事や生活の乱れから起こる事が多いのです。

まずは、今日から食事を見直していき、切り替えを行います、いきなり大きく生活を変えようとせずに小さく変えてリライフを楽しい時間にしていきましょう。

・メンタルは脳の栄養が重要

・鉄分不足が症状を悪化させる

・糖質過多がメンタルに影響

今日から食事でやる気をUP

小さく続けてメンタル改善を

目次

脳の栄養不足を今日から改善していく

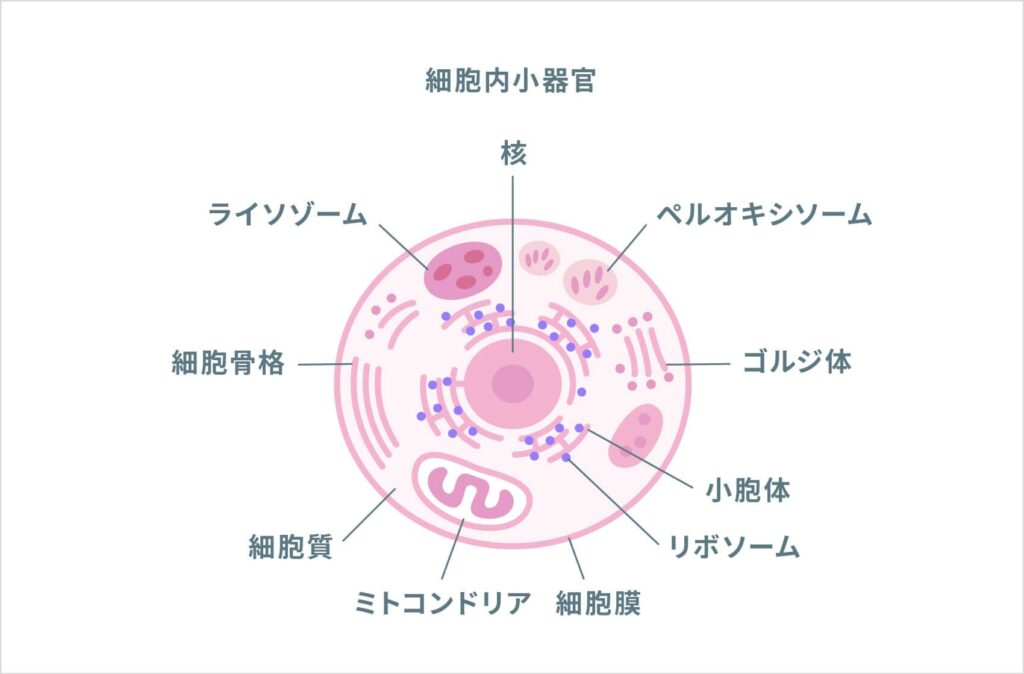

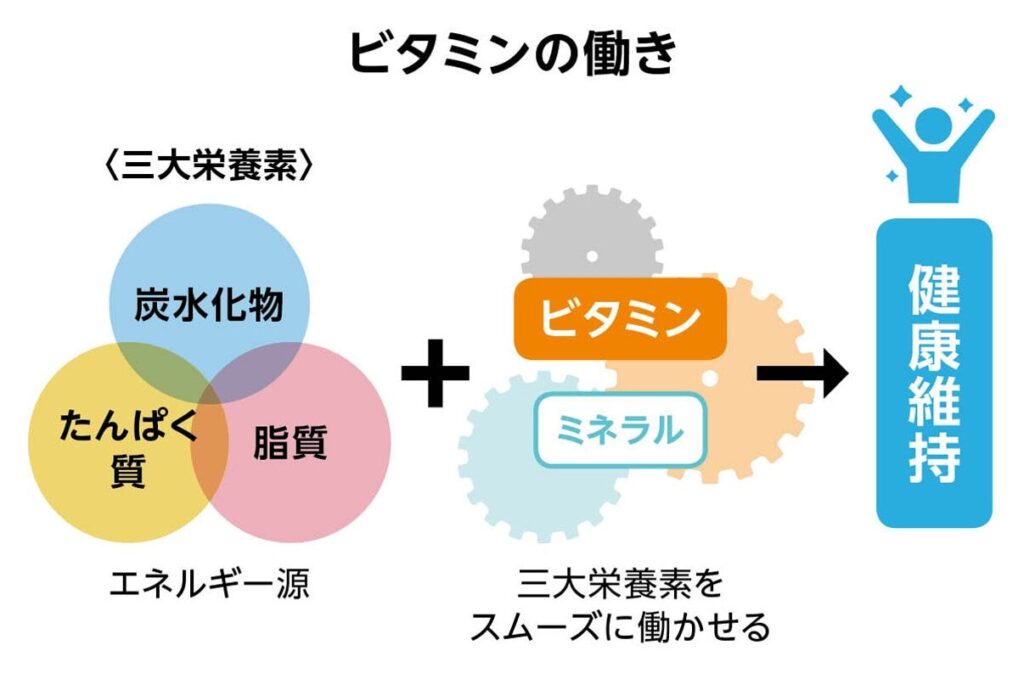

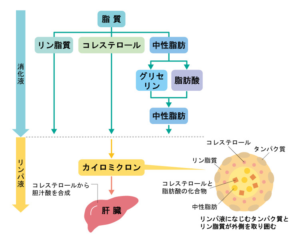

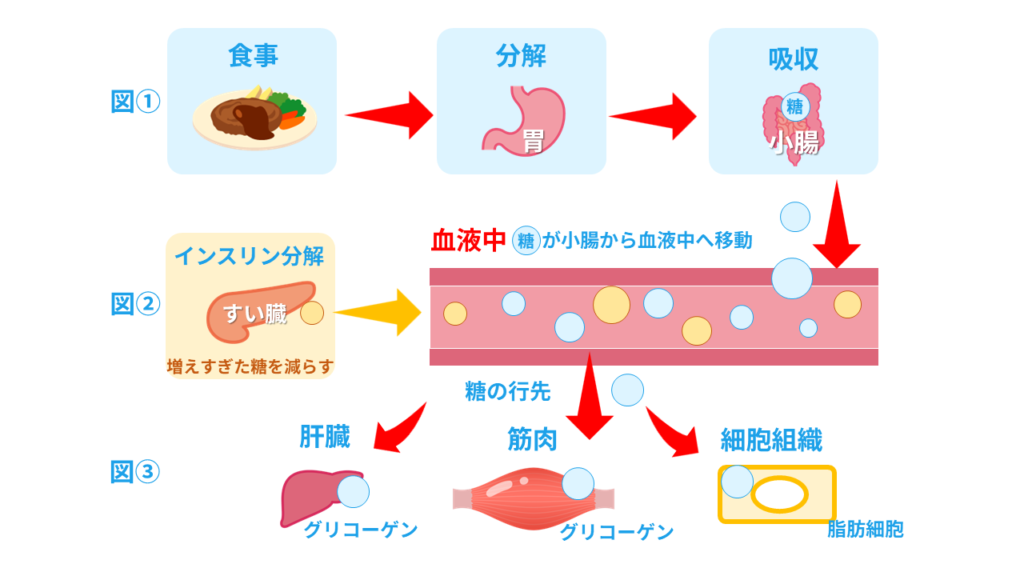

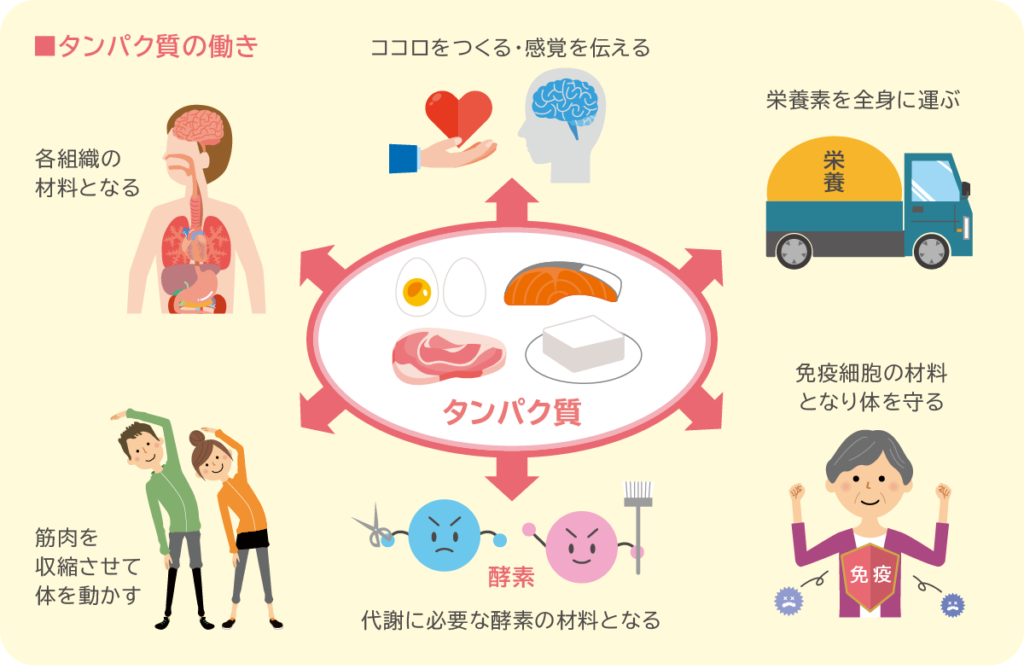

人の体は多くの細胞で出来ており、それぞれの機能を果たす事で健康を保つ事ができ、その細胞はタンパク質、脂質、糖質などの栄養素で生成、供給源になっています。

その栄養素の供給源になっているのが、日々の食事になっており、食べた物によって細胞が作られ、人の生命は維持をしています。

適切な量の食事を食べる事で、細胞は毎日元気に動き、体は適切な状態になると考えられ、病気や炎症、老化などを防ぐ事もできるのです。

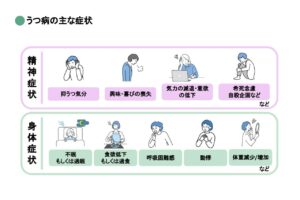

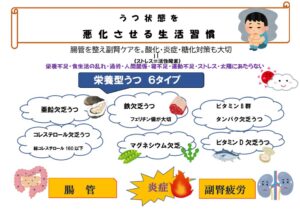

うつを引き起こしてしまう要因には、脳の栄養不足、腸の不調、糖質過多、脳の慢性炎症、ホルモンの影響などあり、脳の栄養不足が一番深刻化します。

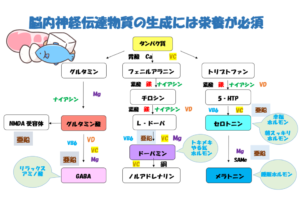

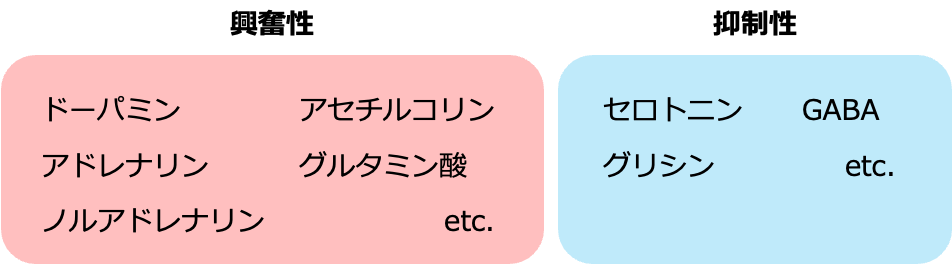

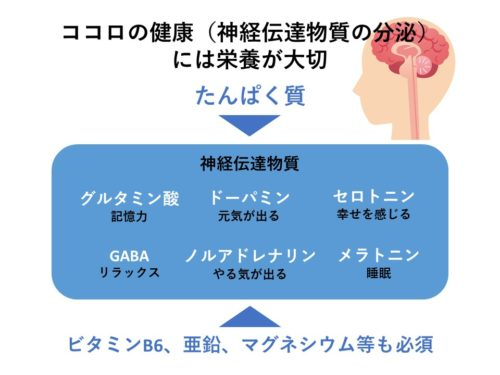

脳には莫大な数の神経細胞が存在し、固有の神経伝達細胞により情報伝達が行われ、興奮系、抑制系、調整系が働き、心が正常に保たれるのです。

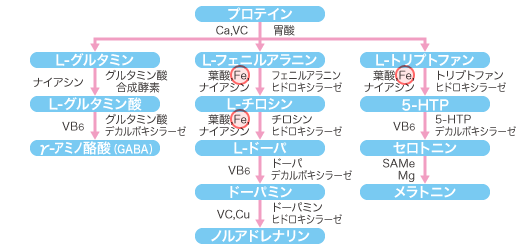

神経細胞からはドーパミンやGABA、セロトニンなど神経伝達物質が分泌されますが、これらの分泌が上手くいかなくなると、メンタル面に支障が生じ最悪老人性うつに

脳内の神経伝達物質の主な材料はタンパク質で、食事で摂ったタンパク質は消化管を移動しながら消化酵素で分解されていき、アミノ酸になり脳へ送られていきます。

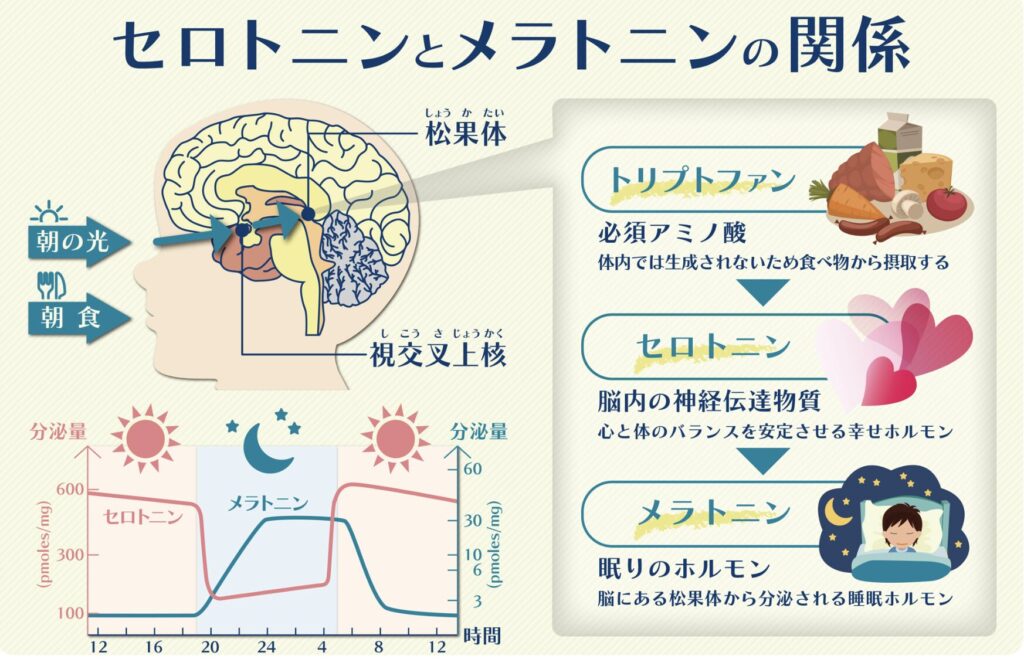

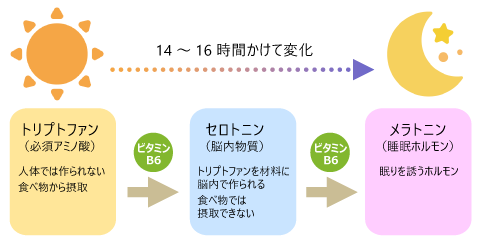

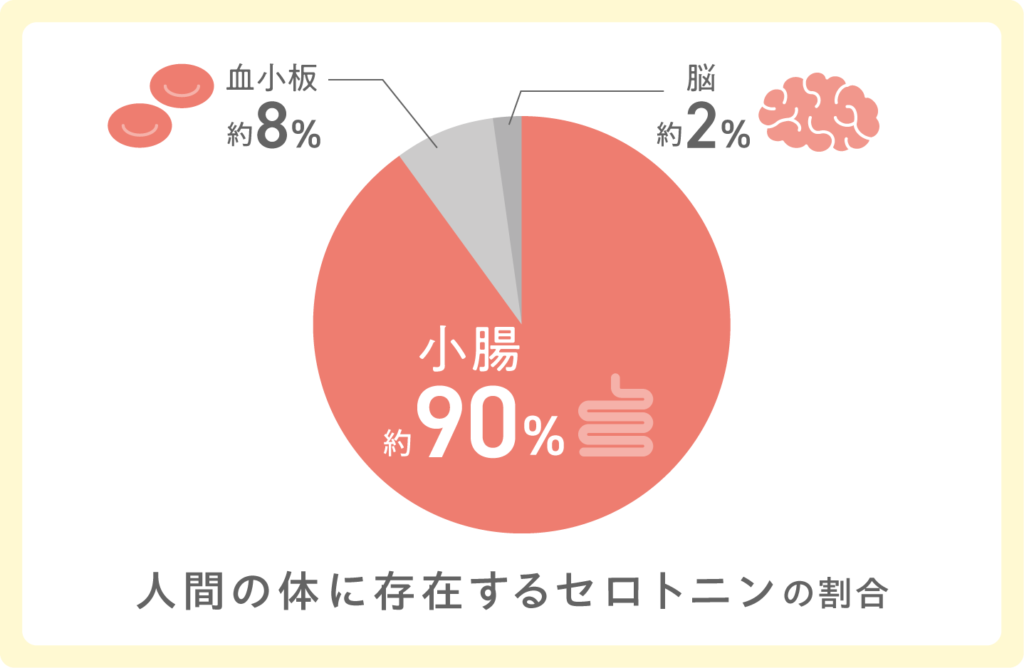

幸福ホルモンであるセロトニンは、不足しがちな神経伝達物質になり、睡眠に大きく関与をするメラトニンの原料のためにも必須になります。

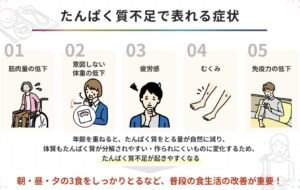

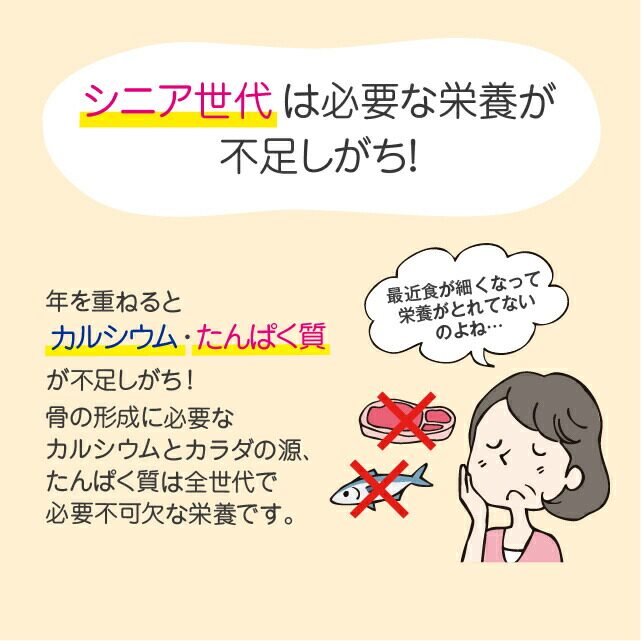

タンパク質の1日の摂取量の目安は、体重×1,0gになるのですが、シニア層は栄養の吸収率が低下をするため、体重×1,2gを意識していくと不足がなくなります。

正し、タンパク質だけを積極的に摂るのではなく、合成に深く関わるビタミンB6や鉄分などのビタミン、ミネラルも重要になってきます。

① ビタミンB群を不足させない食事を

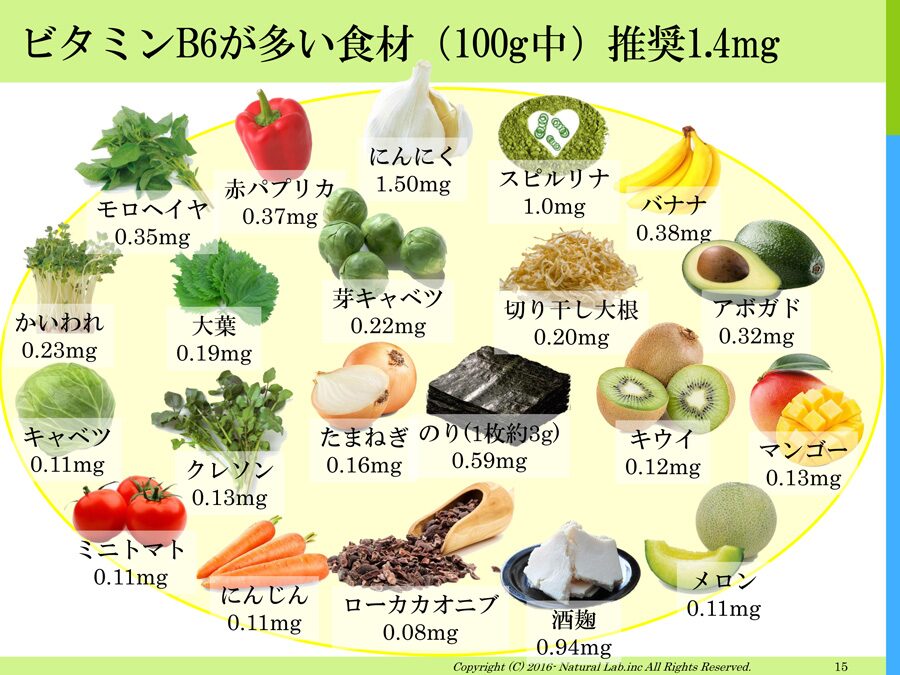

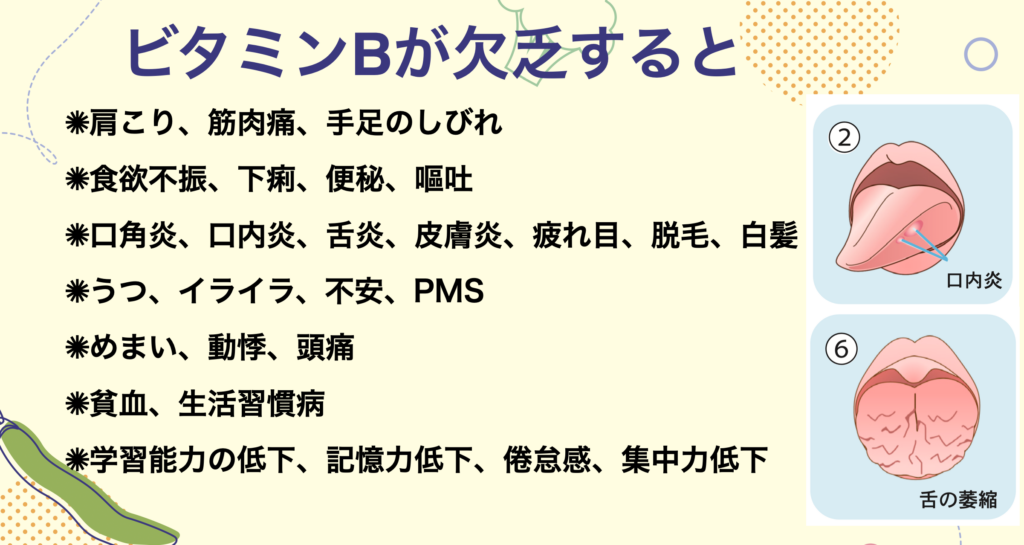

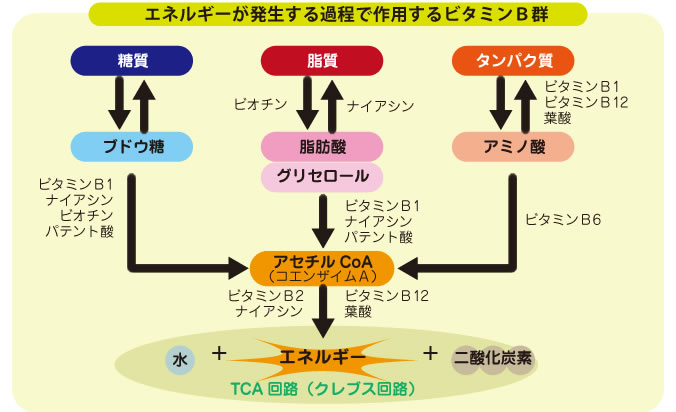

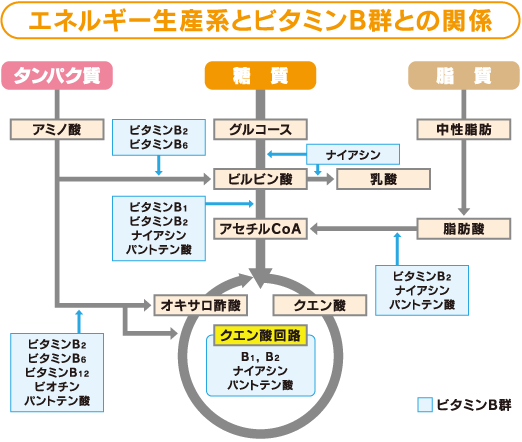

脳内神経伝達物質の合成に関わるビタミンB群には、ビタミンB1,2,6,12,ナイアシン(B3),パントテン酸,葉酸,ビオチンの総称、これらがお互い助け合い体で働きます。

老人性うつ改善に欠かせないのはビタミンB6になり、タンパク質がドーパミンやGABA、セロトニンと言った神経伝達物質に作り変えられる際に役に立ちます。

この変化の反応の中心的な役割を担うのは酵素になるのですが、ビタミンB6のサポートがないと酵素が上手に働くなるのです。

更にビタミンB6は不足しやすい栄養素になり、現代では加工や精製を行う事で含有量が減ってしまし、ビタミンB群は消費されやすいので特に注意が必須に

ビタミンB群が不足すると、睡眠障害が起こりやすく、睡眠をコントロールする神経伝達物質が不十分、リズムが崩れ、夜に寝付けない、途中で起きるなど症状が起きます。

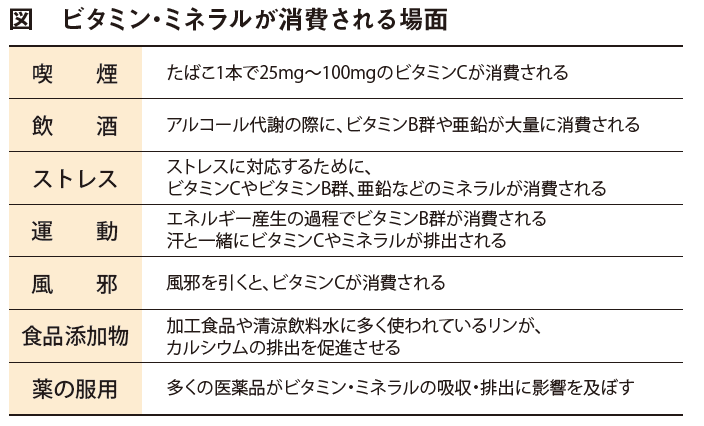

またビタミンB群は消費されやすい栄養素になり、その原因は糖質の摂取、ビタミンB群は別名「代謝のビタミン」と呼ばれ、あらゆる代謝に使われます。

そのため糖を大量に摂取してしまうと、ビタミンBは糖の代謝にどんどん使用をされていき、糖質過多の状態は日々続くと、ビタミンB群の消費が激しくなります。

糖質だけでなく、アルコールの摂り過ぎでもビタミンB群不足に陥り、眠れないからと寝酒をすると、アルコールの分解にビタミンB群が消費され、睡眠に影響をされます。

他にも、食習慣が偏っていたり、カフェインの摂りすぎ、喫煙、薬の服用などでもビタミンB群を消費されるので、注意が必要になります。

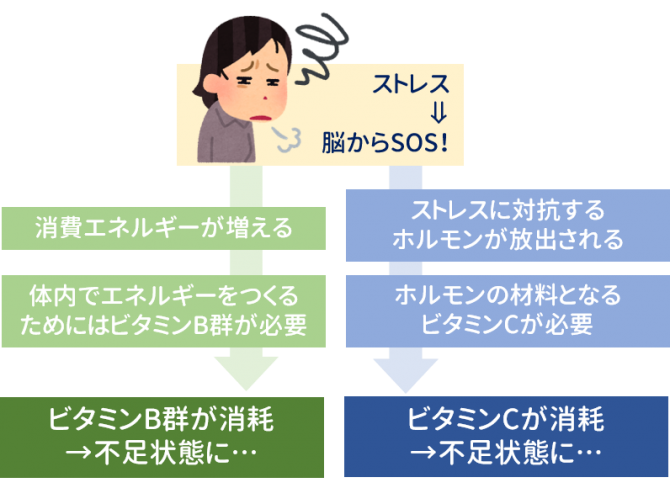

またストレスもビタミンB群を消費する原因になり、ストレスが溜まるとビタミンB6を大量に消費し、常にストレス環境にいるとそれだけでビタミンB6を消費し続けます。

ビタミンB群は動物性タンパク質を含むものに多く、タンパク質不足をケアしつつビタミンBを補いましょう

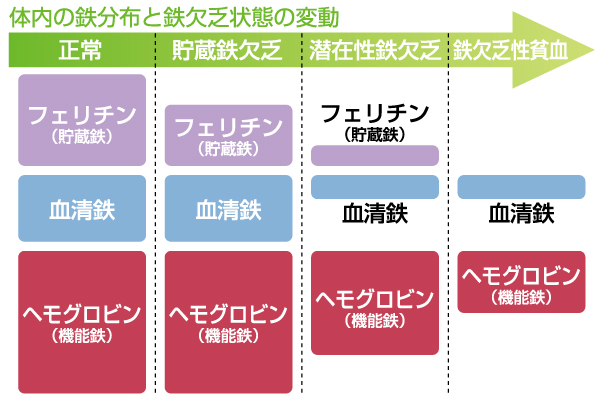

② 鉄分で心身ともにカバーを

ビタミンB群と並び、脳内神経伝達物質の合成部深く関わるのが「鉄分」などのミネラルになり、鉄分が不足すると、ドーパミンやセロトニンの合成が上手くいかず支障が出てきます。

鉄分は、血液中の赤血球のヘモグロビンを作る成分、ヘモグロビンは体に酸素を役割を担い、不足すると体が酸欠となり、疲労感や筋力低下、めまいに立ちくらみと症状がでます。

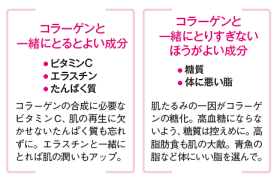

他にも鉄分は、コラーゲンの再生にも重要な役割を果たし、そのためコラーゲンの不足を生じ、軟骨コラーゲンの不足を生じます。

コラーゲンが減少をすると、体の関節の節々が痛みを生じ、肌のハリがなくなり、シミやシワが増加、爪や髪の毛が低下する症状も現れます。

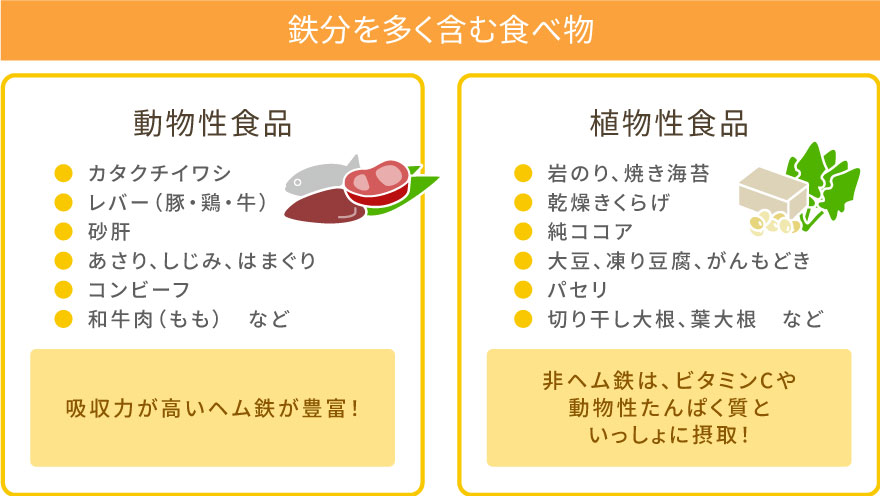

鉄欠乏症を解消するためにも、鉄分を多く含む食品を取り込む必要があるのですが、鉄分にも種類があり、吸収率のいい「ヘム鉄」と吸収率が悪い「非ヘム鉄」が存在します。

ヘム鉄は動物性の鉄分になり、肉や魚貝類、卵などに含まれており、非ヘム鉄は植物性の鉄分、ほうれん草や小松菜、海藻などに含まれています。

ヘム鉄の吸収率は、非ヘム鉄に比べ5~10倍もあり、効率よく鉄分を摂るため動物性の食材が重要になりますが、ビタミンCと同時に摂ることで、更に吸収率が上がります。

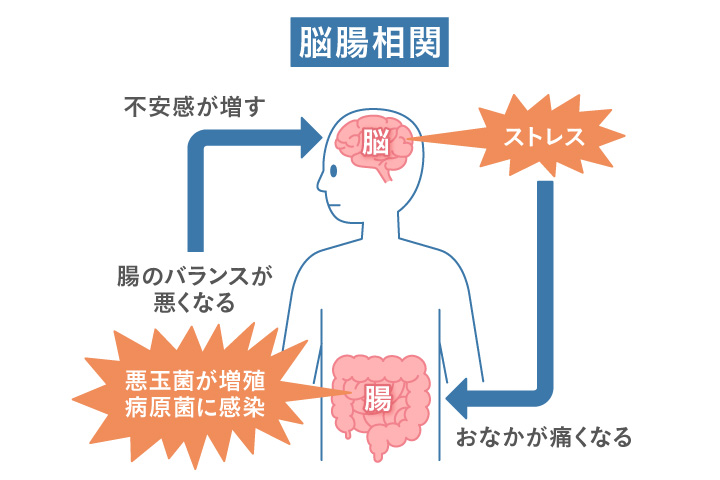

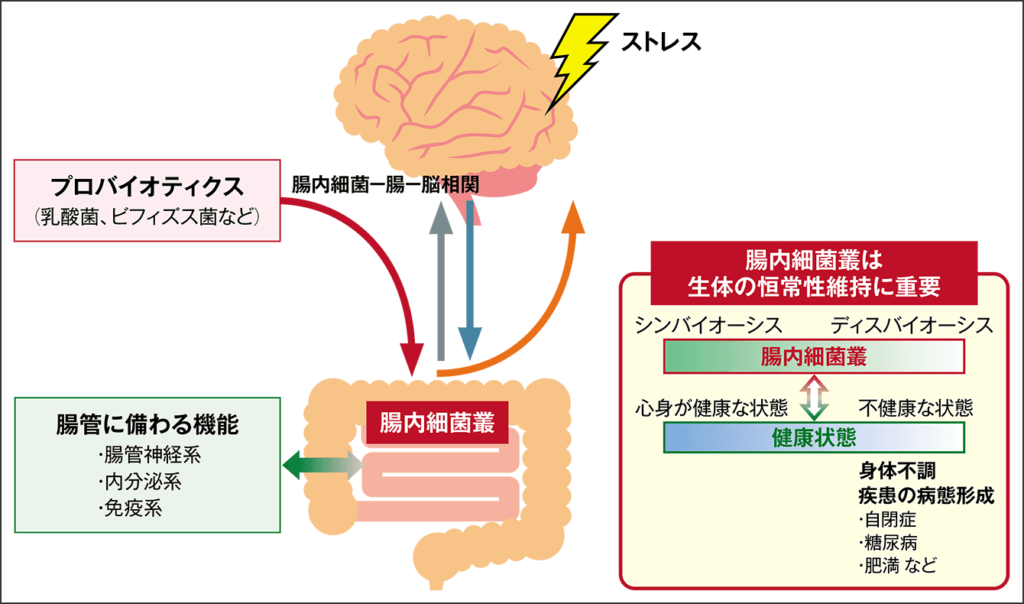

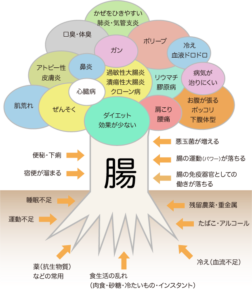

③ 腸内環境は脳内環境に関係

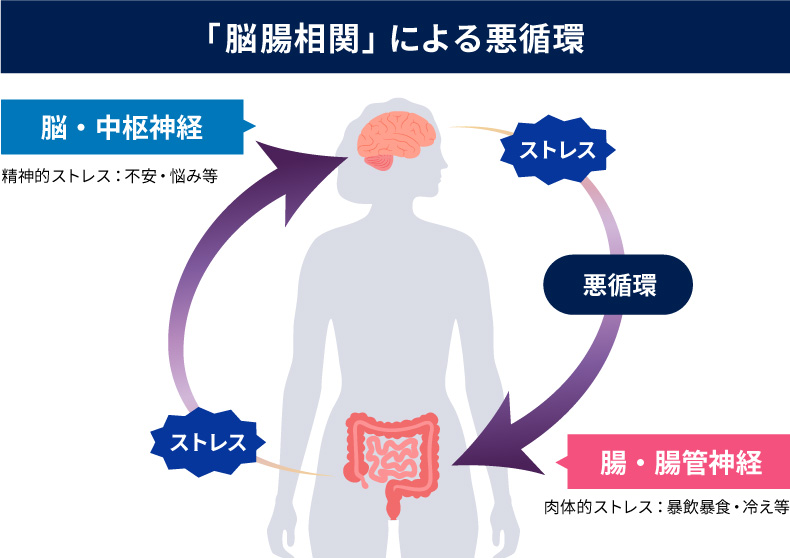

脳と腸には深い関わりがあり、腸内環境が悪い人は脳内環境も悪い事が多く、この関係性を「脳腸相関」と言い、日常生活で多くの影響を及ぼします。

例えば、脳が緊張状態がある時には、腸にも影響し、お腹を下してしまう事も珍しくなく、これは腸からの炎症を起こす物質が血液にのり、脳にも炎症を起こすためになります。

また、脳内神経伝達物質のうちセロトニンは、脳に存在するのが数%、残りは腸に存在し、腸におけるセロトニン合成の状態が、脳内セロトニンの合成に影響します。

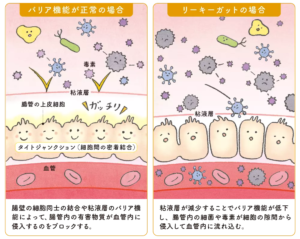

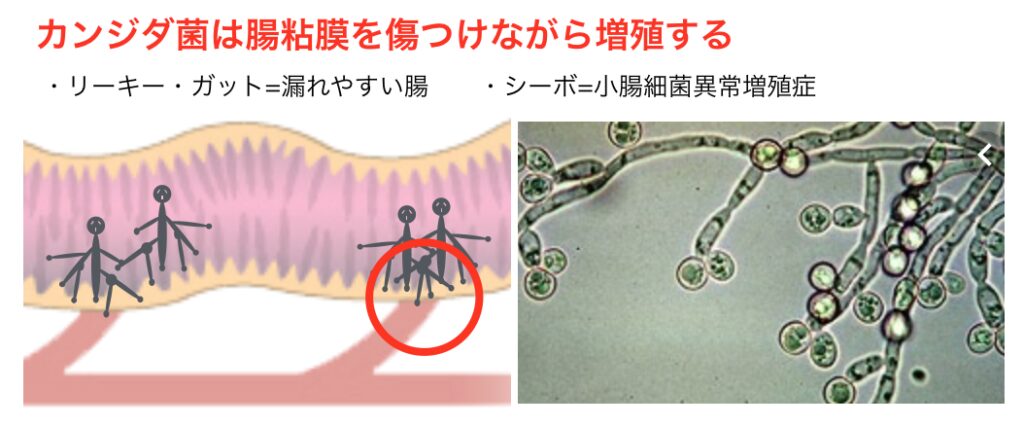

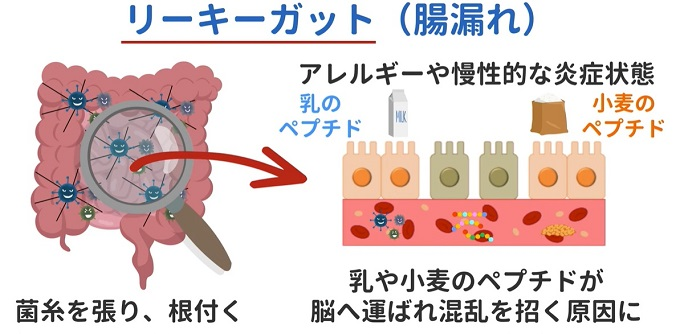

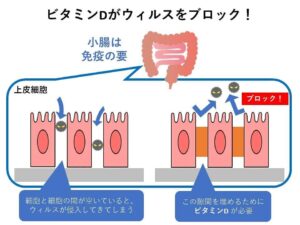

腸粘膜の機能が低下してしまうと、様々悪影響を及ぼし、腸の粘膜の目が粗くなり大きな悪い分子が腸内に入ってしまう「リーキーガット症候群(腸漏れ)」が起きます。

腸漏れは、栄養素の吸収速度が速まり、血糖値の乱高下が起こりやすく、全身の不調の原因になる他に、脳のトラブル、アレルギーなどを引き起こします。

そして、脳にストレスを感じている時は、脳から自律神経の1つである交感神経を優位するように指令を出し、その結果、腸内環境が悪化し、腸の働きが悪くなる悪循環に陥ります。

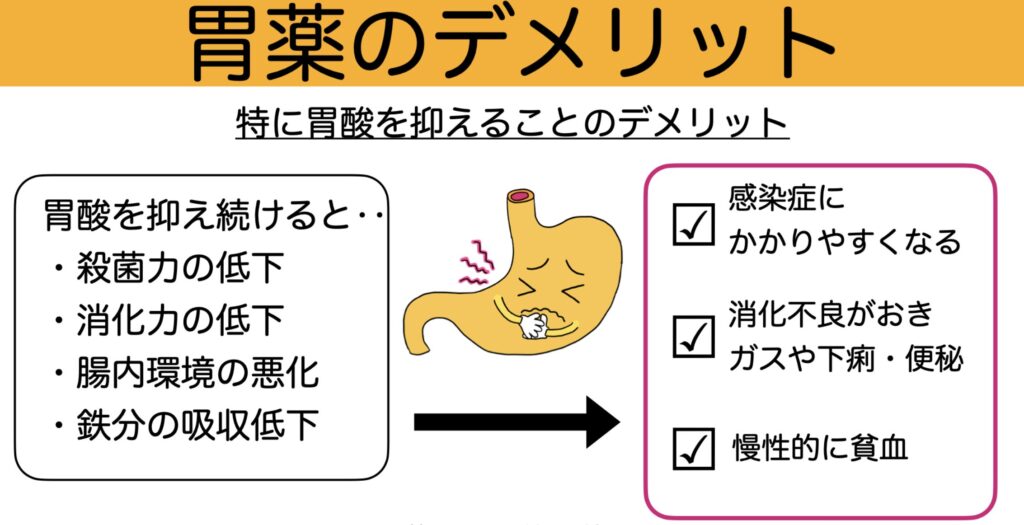

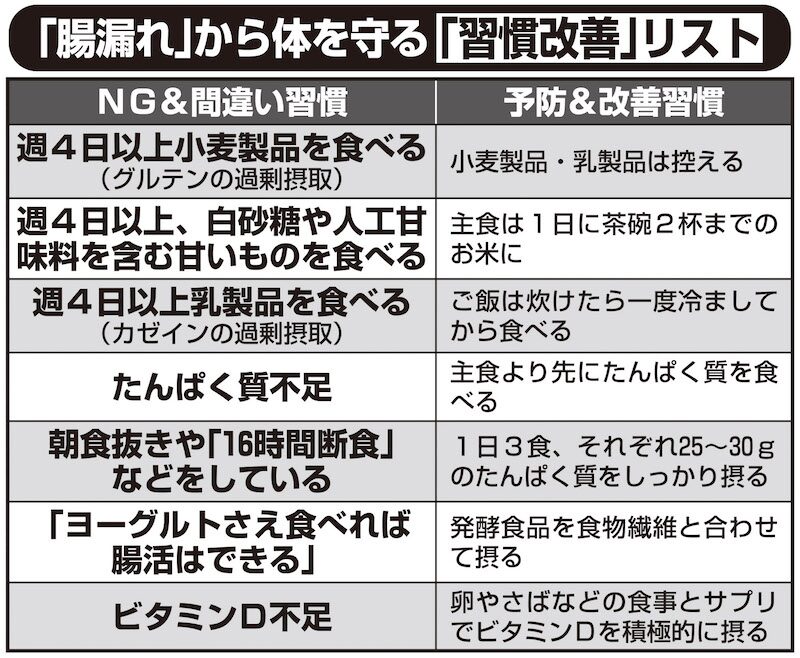

腸内環境を悪くさせる原因は様々ありますが、「薬の多様摂取」「抗生物質の使用」「小麦や乳製品の摂りすぎ」があり、メンタルの為にも、必要以上の摂取は控えたいところ

胃薬などで胃酸を抑えると食べ物に含まれる毒素や細菌、ウイルスなどが腸まで届き、抗生物質を服用すると腸内の善玉菌と悪玉菌共に殺傷し腸内環境が荒れてしまいます。

更に、糖質を摂り過ぎると、様々な健康被害を及ぼす様になり、麺類、パン、お菓子などを好んで食べている人は腸内にカンジダが増加しやすい事も分かっています。

小麦粉や乳製品の摂りすぎも注意する必要があり、これらに含まれるグルテンやカゼインといったタンパク質が腸内環境を荒らします。

現代では、朝からパン、お昼に麺類や菓子パン、夜には揚げ物など小麦粉と砂糖を多量摂取している傾向にあるので、一度食事を見直して改善をしていきましょう。

腸内環境を整えていく為にも、食事を一気に変えるのではなく、発酵食品を1日1品食卓に取り入れる習慣をつけていきましょう。

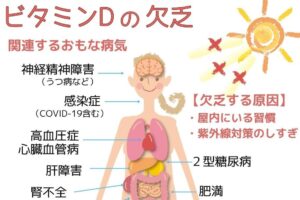

④ ビタミンDでうつ状態を改善

うつを引き起こす要因にはホルモン系の不調もあるのですが、その一つにストレスホルモンの働きの弱体化があげられます。

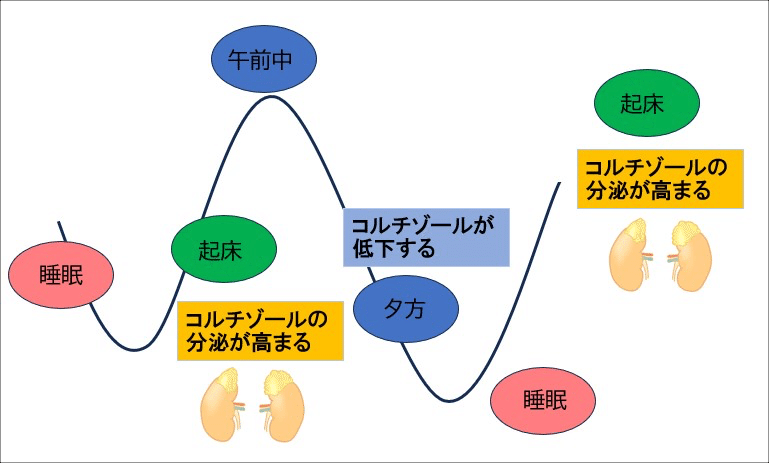

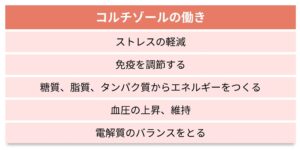

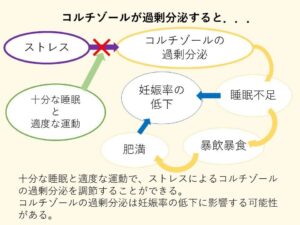

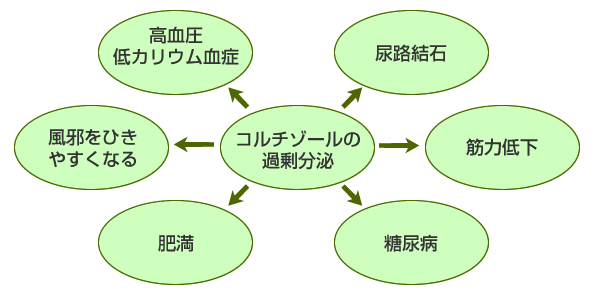

ストレスが溜まると「コルチゾール」と呼ばれるホルモンが分泌され、炎症やアレルギーを抑えたり、血糖値を上げたりするために、副腎から分泌される重要なホルモンに

しかし、このコルチゾールは他のホルモンよりも優先して合成され、他のホルモンの作用を弱めてしまう特徴も見られます。

ですので、ストレスが過剰になると、コルチゾールの分泌が増加しすぎて、心身にトラブルの原因となり、ホルモンの作用が弱くなる事で、抗うつ傾向にも陥りやすくなります。

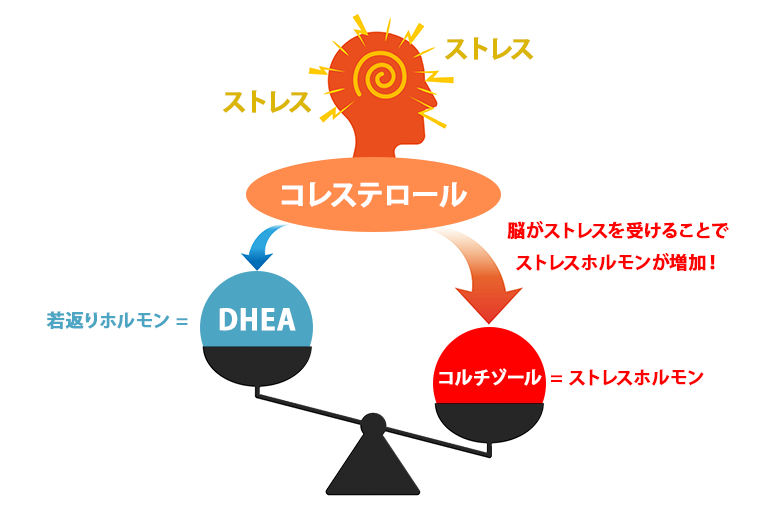

コルチゾールの影響で若返りホルモンと呼ばれる「DHEA」の分泌が減少し、ストレス反応に対する脳を保護する作用も落ちていくのです。

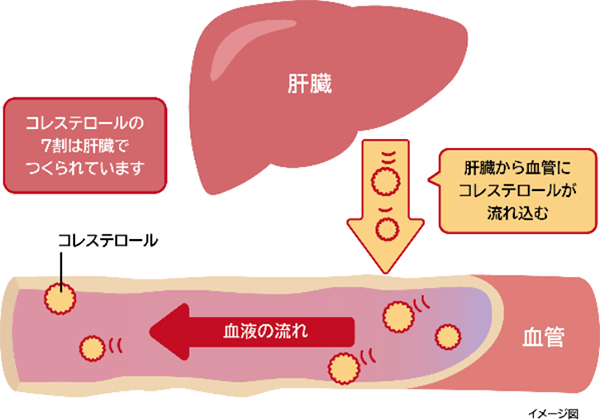

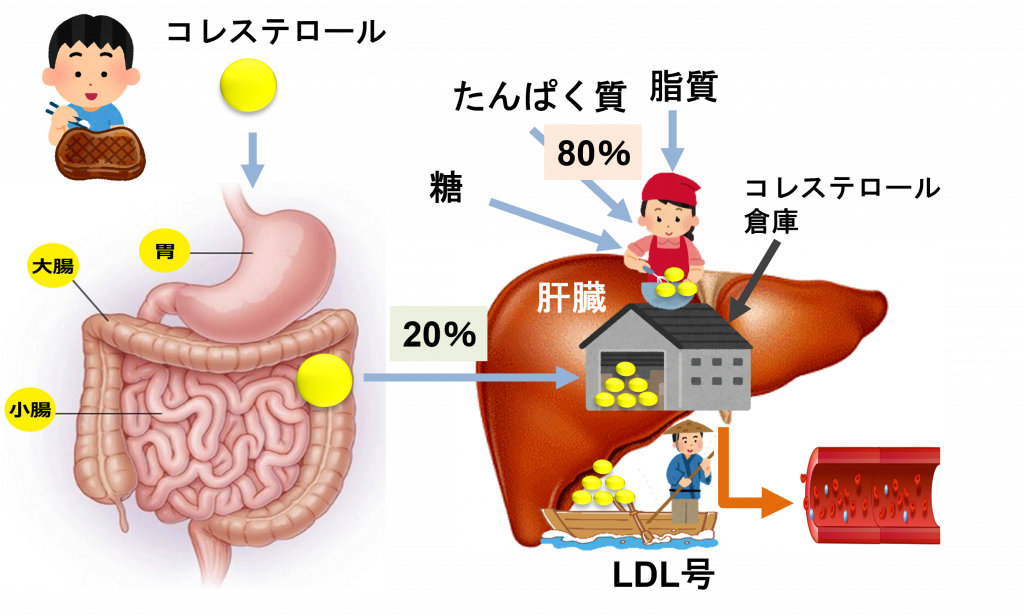

これら老人性うつの原因になるホルモン不調も食事により、対策改善を行う事ができ、重要になるのが、ホルモンの原料になるコレステロール

コレステロールは、悪い物と思ってある方も多いのですが、これは誤解で、コレステロールは3大栄養素が十分に摂取出来て初めて合成をされます。

近年では、カロリーや糖質、脂質制限と栄養素に偏りが見られる事が多く、気にし過ぎた食事を続けてしまうと、ホルモンの材料が不十分となり不調の原因に

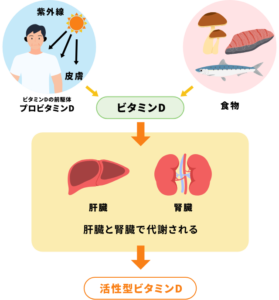

またビタミンDを不足させない事も需要になり、ビタミンDは、腸の粘膜細胞を結びつけ、異物や毒素を体に入れないようにする働きを強化していきます。

老人性うつの方はビタミンDが不足傾向にあり、ビタミンDが神経伝達物質の生成や調整に関わり、年齢を重ねると吸収率が落ちるので、食材で補っていく必要があるのです。

そして、ビタミンDは、日光を浴びる事で生成され、1日15分~30分浴びる事で1日分のビタミンDを摂る事が可能なので、積極的に朝のうちに日光浴を行いましょう。

食事では、キノコ類や魚介類、卵に豊富に含まれており、脂溶性のビタミンなので、脂質を含む動物性食品からの吸収されやすい特徴もあるので、積極的に食べていきましょう。

⑤ 血糖値を上げない食事習慣を

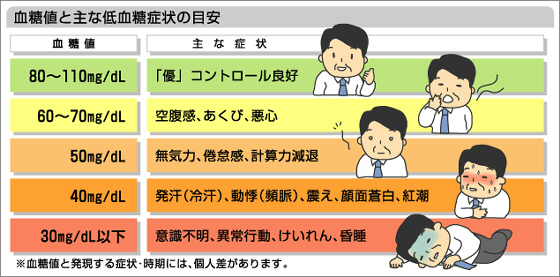

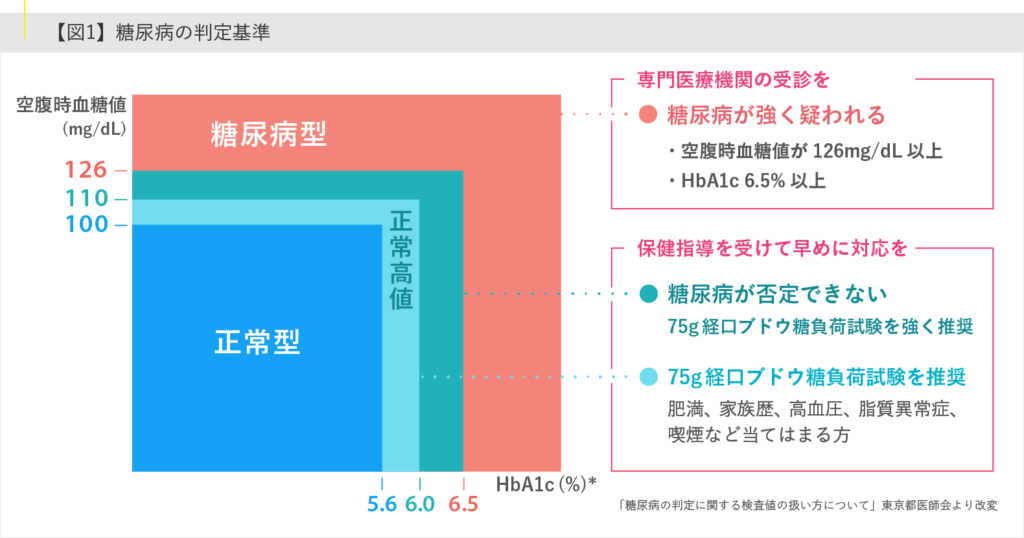

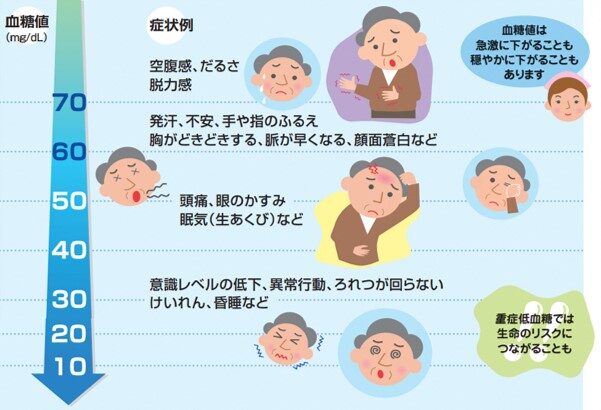

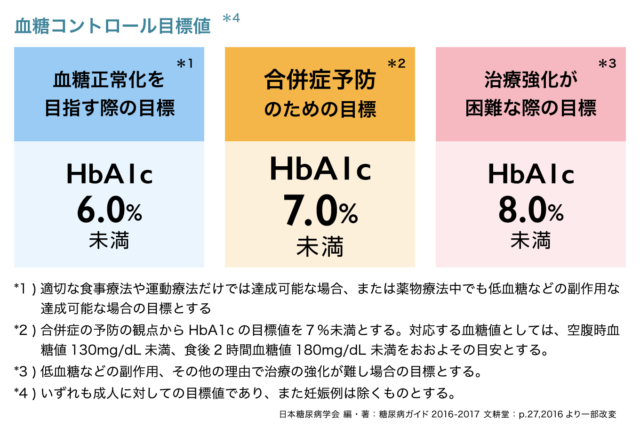

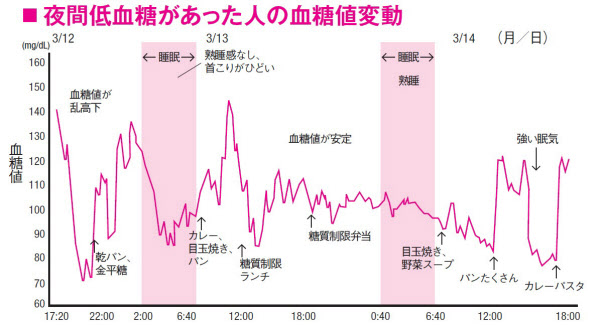

血糖値のコントロールがうまくいかずに、安定した血糖値の変化が保てない低血糖症という病気にも、うつの発症リスクがあります。

低血糖症になると、イライラや不安感、集中力の低下、夜中に目が覚めるなどの症状が出るが、それがうつや不安障害と診断されるので、「糖尿病の第4の合併症」と言われています。

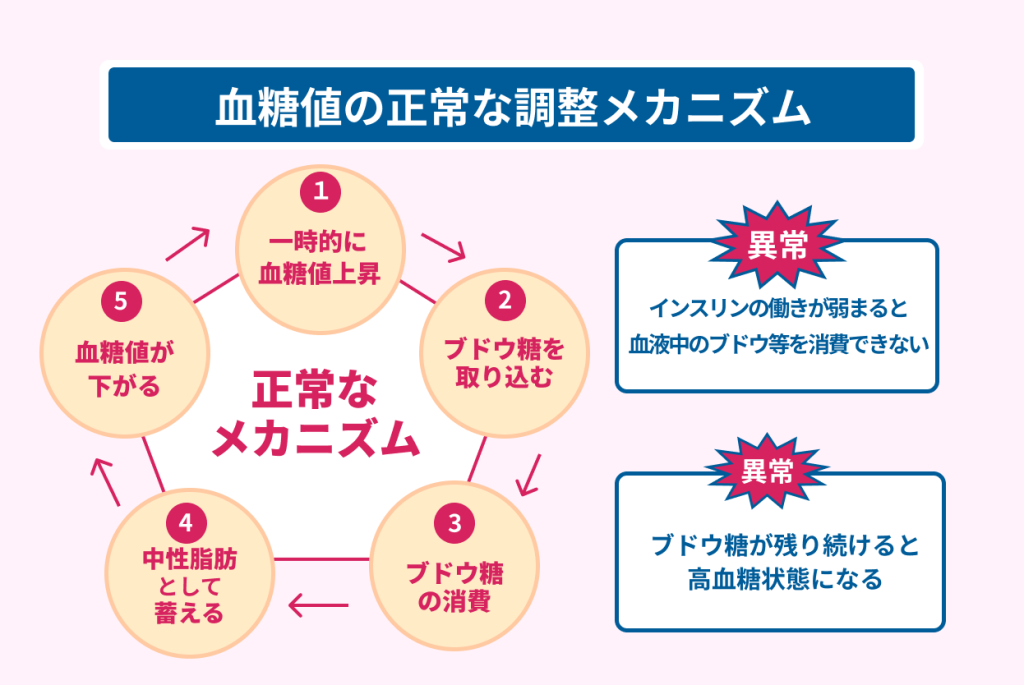

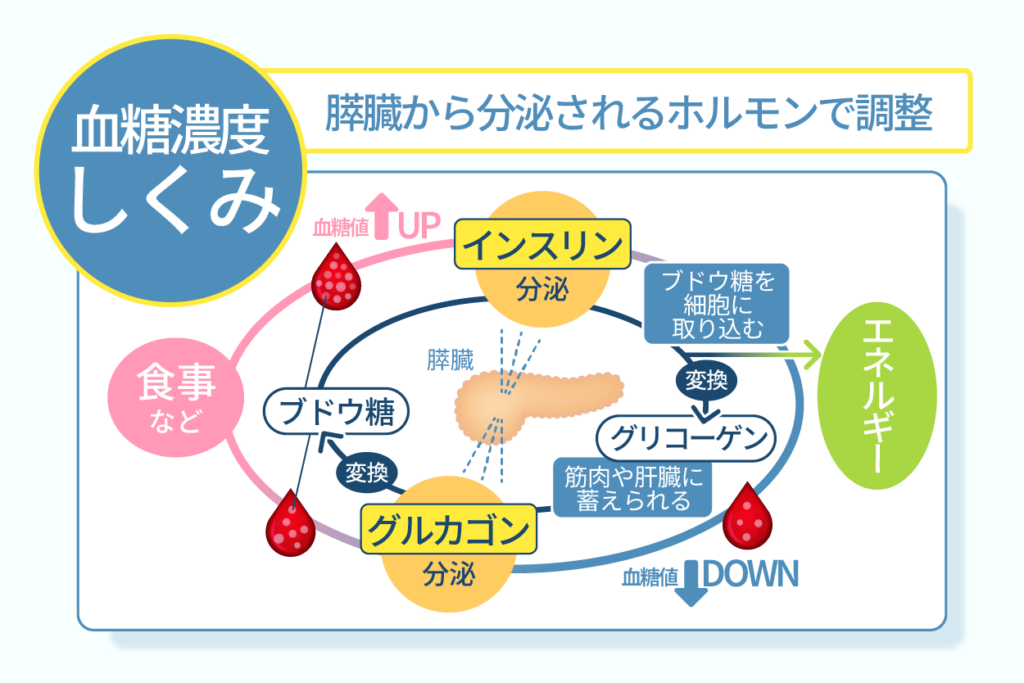

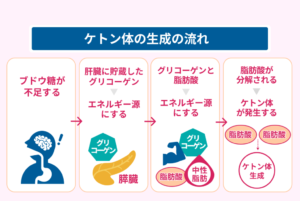

通常、血糖値はホルモンで調整されており、一定の範囲で落ち着き、ブドウ糖は脳のエネルギー源なので、血糖値が安定していれば脳へのエネルギーも安定していきます。

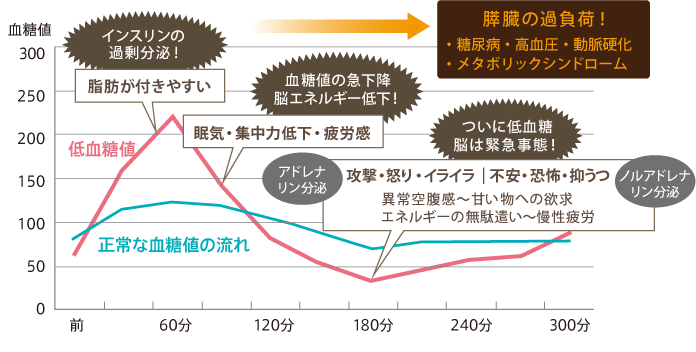

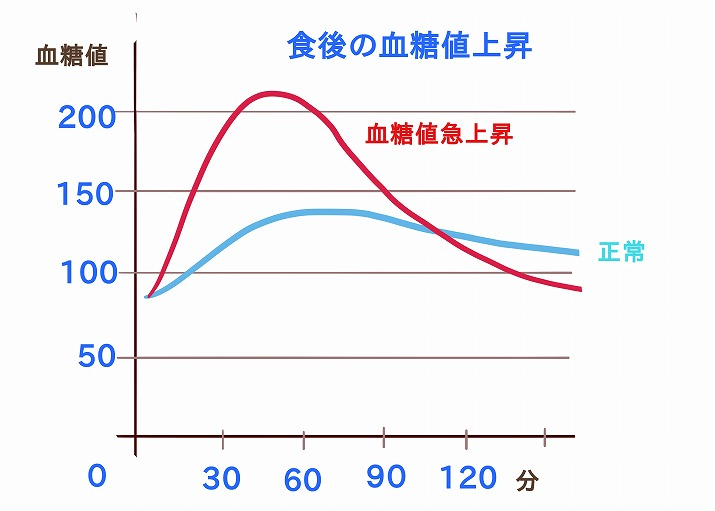

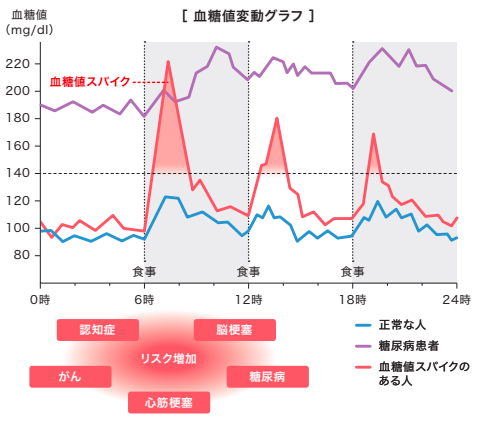

血糖値は食後緩やかに上昇し、その後、緩やかに下がっていき、3~4時間後には、空腹時とほぼ同じ数値になるのが正常な人の血糖値になります。

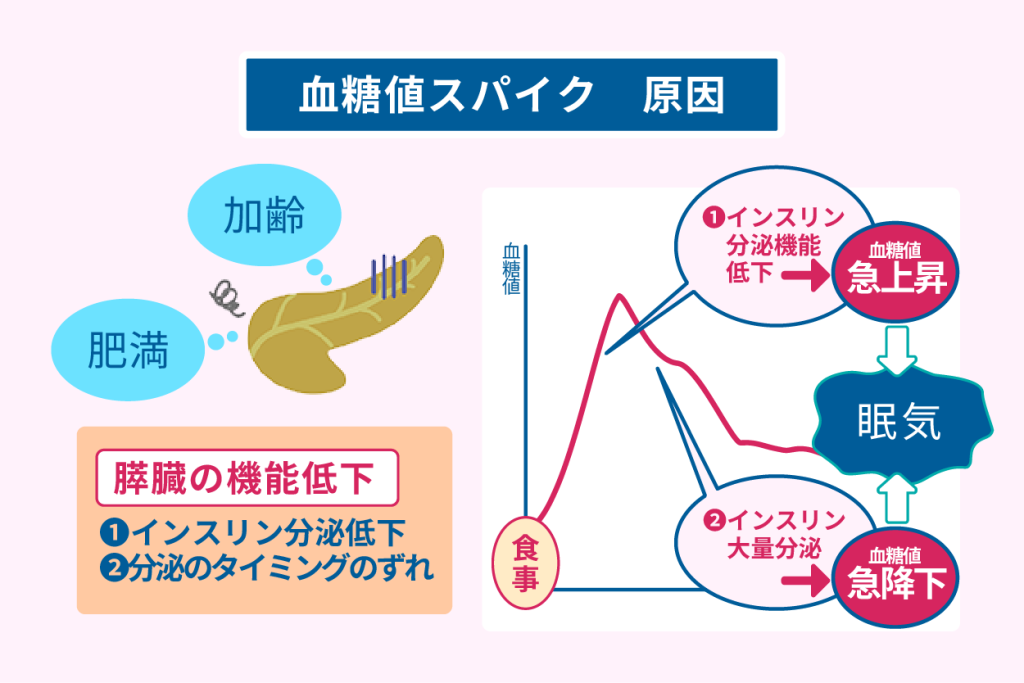

しかし、糖質を摂り過ぎてしまうと、食後の血糖値が急上昇し、その血糖値を下げる為に大量のインスリンが分泌、その事に対し血糖値を正常化させるために血糖値を上げるホルモンの分泌も

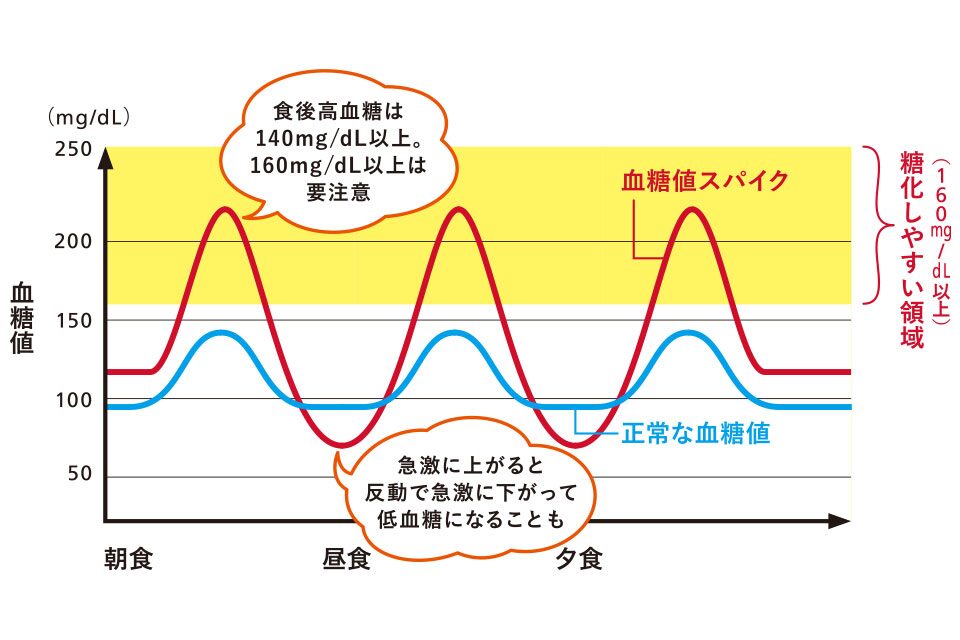

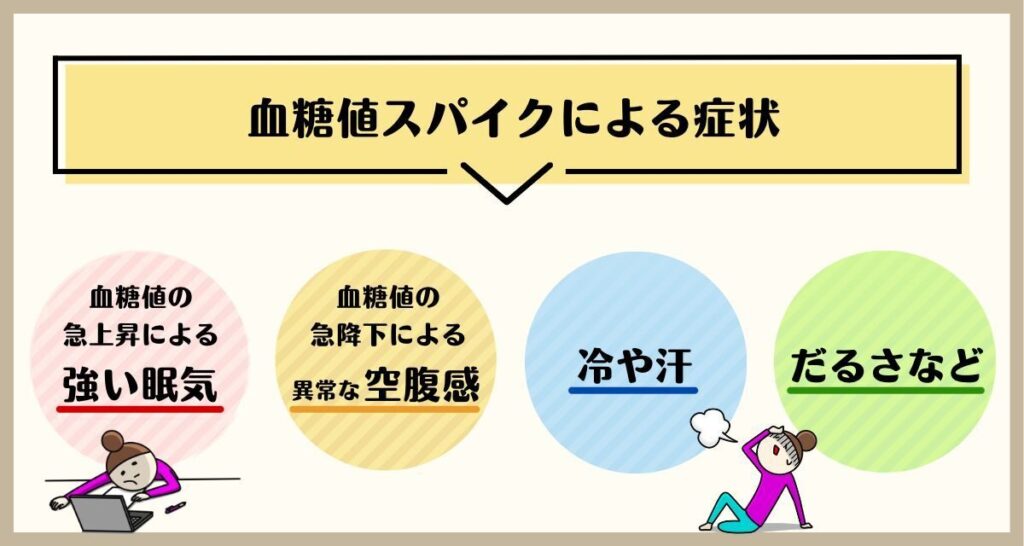

低血糖症には3タイプあり、食後に血糖値が急上昇し、ピークに達成すると急降下してしまうのが「反応性低血糖症」の特徴に

血糖値が急降下した時、上げるために大量放出されるのが、興奮系のホルモンで、その分泌により動悸や手足の痺れ、筋肉のこわばり、イライラなどの症状が現れます。

また、血糖値が下がり過ぎるとエネルギー源として脳に供給されるはずのブドウ糖が消費されてしまうので、集中力が落ち、激しい睡魔に襲われます。

インスリンには脂肪を合成する働きがあり、分泌されるインスリンの量が増えるほど太りやすく、食事の量が多くないのに、太ったと感じる方は低血糖の可能性も

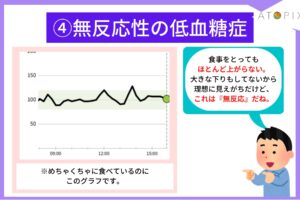

低血糖のタイプ2つ目に、食事をしても血糖値がほとんど上がらない「無反応性低血糖症」

脳や筋肉などエネルギーを必要とする体の部分に十分なブドウ糖が供給されないので、恒常的に強い疲労感を抱き、うつ病を伴うことも多いのです。

3つ目には、血糖値が上がったり、下がったりをくり返す「乱高下型低血糖症」脳への供給が極めて不安定になり、自律神経が乱れて感情の起伏が激しくなるのです。

空腹時の血糖値は正常範囲なのに、食後の短期間だけ血糖値が急上昇と降下を起こす「血糖値スパイク」も、要注意の症状に

血糖値を乱高下させない為にも、食べ方や食材が重要となり、ご飯やパン、麺類など糖質の多い食材は吸収のスピードが速くて血糖値の上昇も激しくなります。

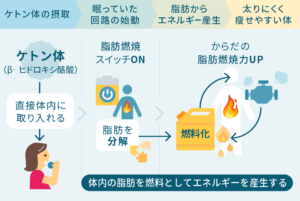

糖質を0に近づける必要はありませんが、糖質の摂りすぎを避ける必要があり、糖質の量を少しずつ野菜やタンパク源に置き換えてコントロールをしていきましょう。

ブドウ糖以外でも脂質由来のケトン体も脳のエネルギー源として使う事ができるので、上手に糖質を調整していき、脂肪をエネルギーに変えて、重病の予防に

いきなり食事を大きく変える事はストレスになるので、少しずつ糖質メインの生活から、タンパク質や脂質メインの食事に変えて老人性うつを遠ざけましょう。

食事も欠食したり、無理な制限食を行ってしまうと、その次の食事の血糖値の上昇が激しくなるので注意が必要に、血糖値は夜が上がりやすくなるので、夕食の糖質を抑制しましょう。

1日3食にこだわらない方は、タンパク質をしっかりと食べていき、小腹が空いた時にも糖質が多いおやつでなく、ナッツやするめ、ゆで卵などを取り入れると効果的

主食を食べる場合は、血糖値の乱高下を防ぐ為に、精製された主食は避けるようにしていき、玄米やライ麦などに置き換えましょう、しかし、糖質の量は変わらないので注意を

食べる順番も糖質からではなく、ミートファーストを心がけてタンパク質をとり、血糖値の上昇を抑制し、糖尿病、老人性うつを遠ざけていきましょう

まとめ:栄養素で老人性うつを遠ざける

重要な栄養素がわかったわ

今日から食卓に取り込まなきゃね

難しく考えずに

1日1品から取り込みましょう

・ビタミンB群を意識して代謝をUP

・腸内環境を日々整える

・糖質の摂り過ぎがメンタル悪化に

シニア層の多くは、自分にはメンタル関係の病気は関係ないと思っていることが多く、メンタル不調の症状が出ている際もプライドが邪魔してしまい放置しがちに

まずは、メンタル疾患の事を理解する事が重要になり、自分には関係ない思考はNGにしていき、普段の食事習慣や運動習慣の見直すきっかけにも

老人うつ病に陥らない為にも、タンパク質をメインとして、ビタミンB群、鉄分でサポート、神経伝達を日々活性化、脳を刺激しうつ病を遠ざけましょう。

食事の乱れはメンタルに直結していくため、普段からしっかりと意識していき、老人性うつにならない生活習慣を日々送っていきましょう。

病気になった後の対策でなく

なる前にしっかりと対策と改善を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

LINEでリライフ・終活を一緒に楽しめる仲間を募集中

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント