こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、タンパク質で健康と綺麗を保つ ミライフ中こそ筋肉の維持が重要な話になります。

最近は健康の事も考えて運動してるけど

肌荒れや貧血が目立つのよね

健康のことを考えるのは素晴らしい

しかし、肌荒れ等が気になりますね

気にし過ぎかもしれないわね

頑張り過ぎかもしれない

もしかしたらタンパク質不足が

原因かもしれませんね

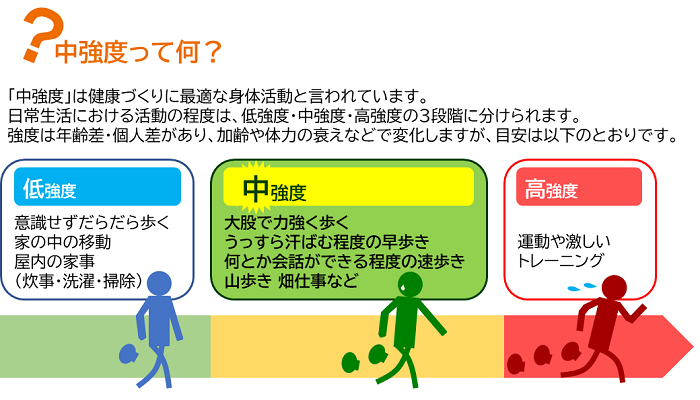

近年は、健康の意識が高まり毎日ウォーキングやジョギング、筋肉トレーニング等運動を行うシニア層が増加、大会などにも出場したりと活発的な一面も増えています。

運動を習慣化していくことで、肥満をはじめ多くの病気の予防になり、健康寿命の延長や日々の免疫力アップなどの効果も得る事ができます。

しかし、運動だけに熱心になるあまりに、普段食べる食事にも変化を与えない事で、かえって体を老化させたり、筋肉の衰えを加速させたり逆効果に働く事もあるのです。

日々の食事で体の基礎を作るタンパク質が不足してしまうと、運動の効果が十分に得られず、衰えを加速させてしまいます、タンパク質を味方にミライフ中の健康を高めていきましょう

・若さを保つためにもタンパク質が必須

・運動だけでは不健康になっていく

・血糖値の調整にもタンパク質を

体の基礎をしっかりと作って

運動の効果を倍増させましょう

目次

タンパク質の様々な活躍を知る

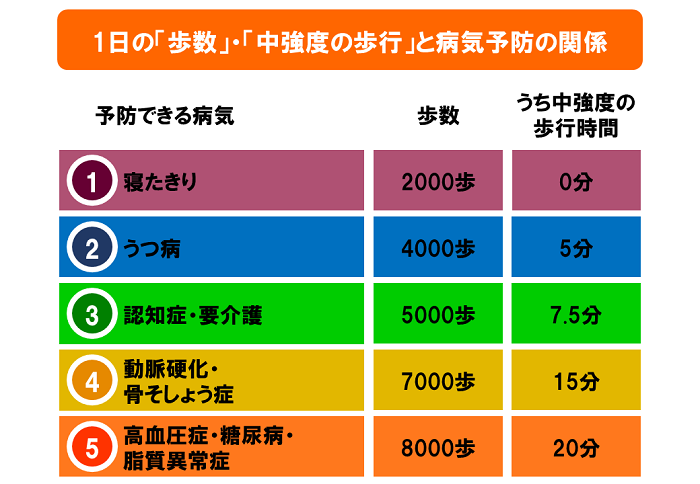

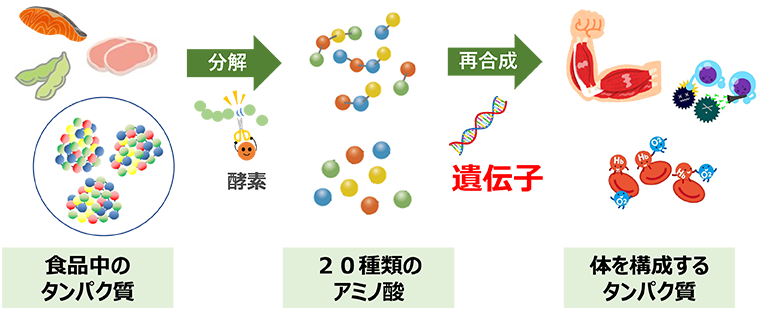

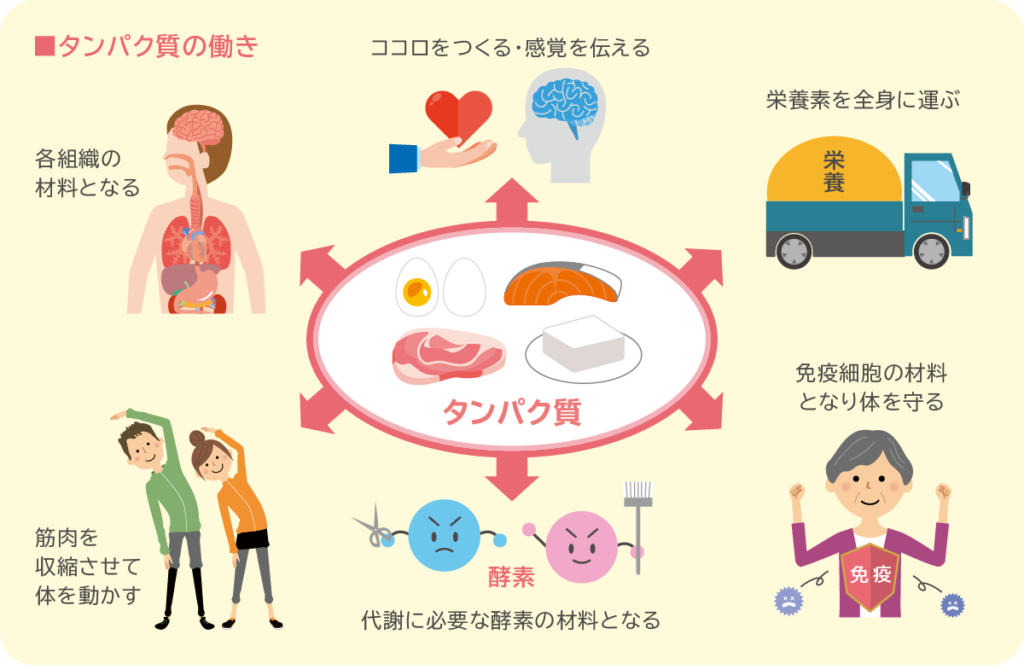

タンパク質は糖質や脂質と同じエネルギー源であり、脳を働かせたり体を動かせるためのエネルギーとなる「エネルギー産生栄養素」

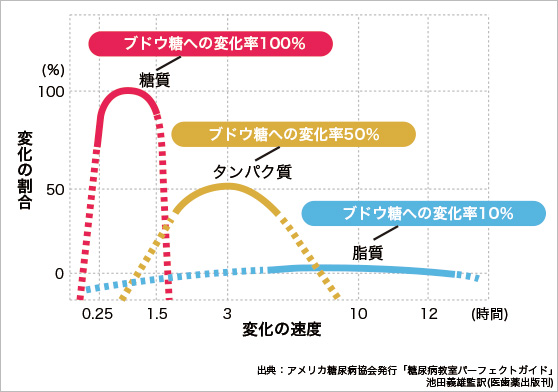

脂質は1g9kcal、糖質は1g4kcal、タンパク質は1g4kcalのエネルギー源になるのですが、糖質と脂質とは少し違う特徴を持っています。

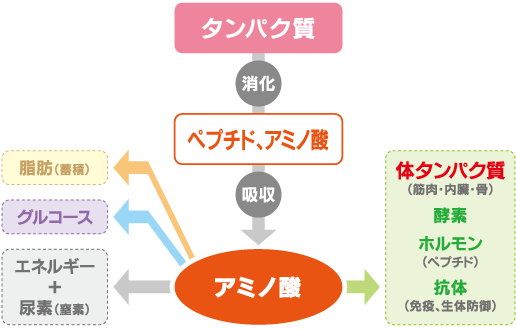

糖質や脂質は、摂り過ぎると体脂肪として体に蓄えられるのですが、タンパク質は消化されてアミノ酸になった後、肝臓で糖質に変換されてから脂肪に変わるという、複雑な過程をたどります。

一部を除いてほとんど体脂肪になる事なく、尿として排出されていくために、タンパク質は体脂肪に変わりにくいエネルギー源にもなっています。

① タンパク質の様々な活躍を知る

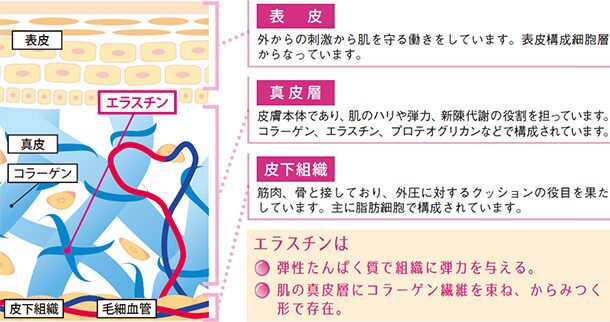

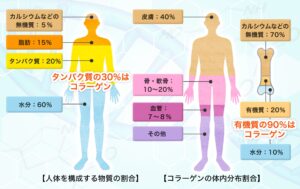

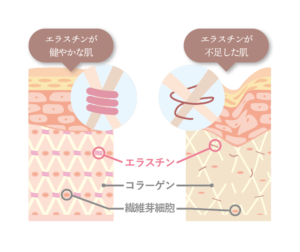

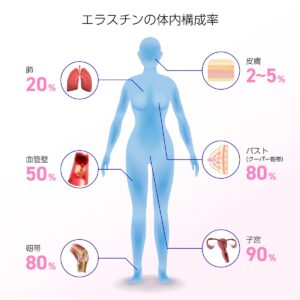

「コラーゲン」「エラスチン」「ケラチン」などの「構造タンパク質」は、細胞同士をつなぎ、体の構成を作っています。

どれも細長い棒状の形をしており、色々組み合わさる事で、髪や肌、爪、血管や内臓の壁、骨の気質、靭帯や腱といった頑丈な構造が作られます。

皮膚では、網目状になったコラーゲンの繊維を弾力性のあるエラスチンの繊維がつなぎ留めた構造を作り、肌の張りと弾力を支えています。

エラスチンは、血管や肺などの壁でもコラーゲンとともに細胞同士をつなぐ働きをし、動脈である大動脈では、水分を除いた重さの約半分はエラスチンで構成されています。

力強い心臓の拍動を受け止める強さとしなやかさを持つ構造も支え、ケラチンは髪では束となり、爪には縦横交互に重なった3層になる事で、強固で柔らかい構造を作るのです。

② 筋肉を作りや酸素を運ぶ

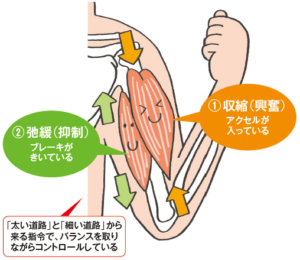

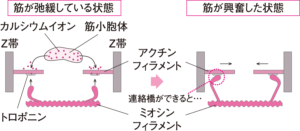

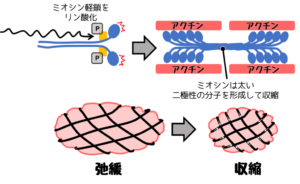

腕に力を入れると筋肉が収縮し、骨格筋の意思に従って動き、たくましい力を生み出すのは「収縮タンパク質」と呼ばれるタンパク質の働きによるものです。

骨格筋には、「アクチン」「ミオシン」と呼ばれるタンパク質でできた、長細い「筋原線維」がつまっており、交互に重なり合いながらしなやかな組織を作っています。

脳から指令が出ると、ミオシン線維がアクチン線維の間をすべり込む形でくっつき、それぞれの線維自体は縮まず、重なりが深くなる事で、筋肉全体が収縮するのです。

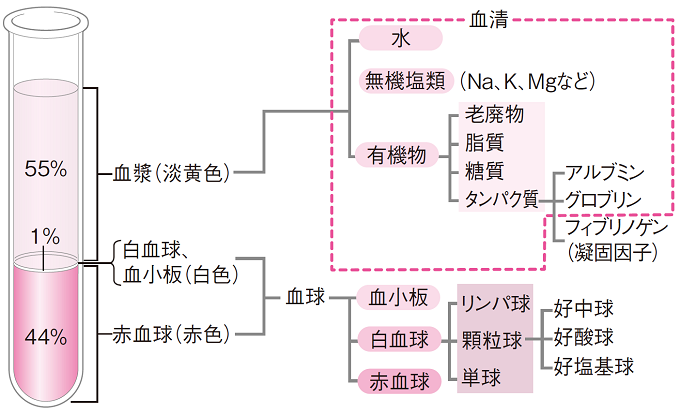

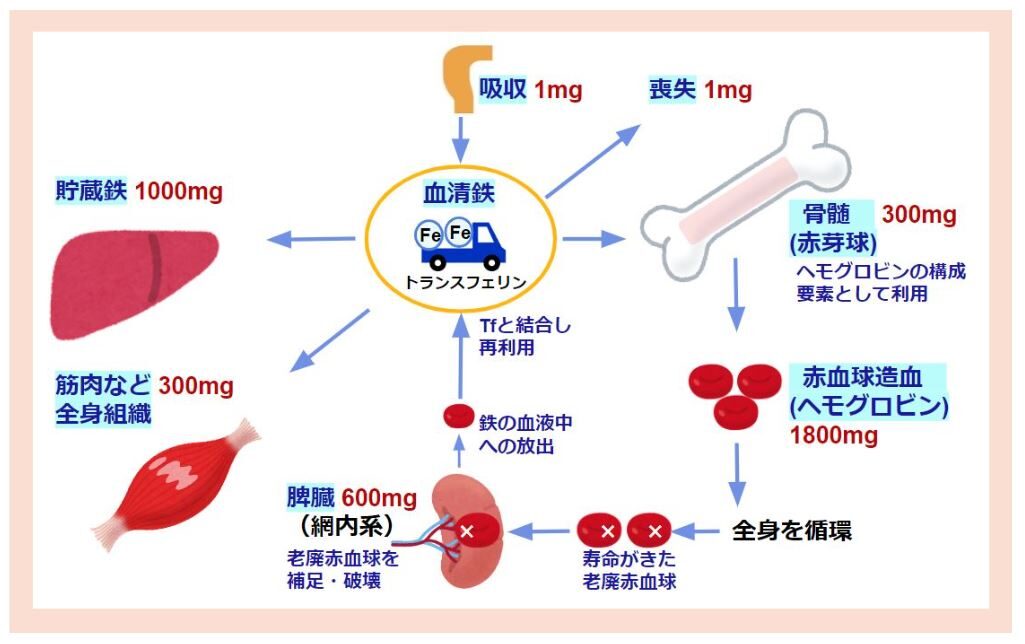

血液にもタンパク質は存在し、血液とともに移動しながら、酸素や栄養を体の隅々へ運んでいるタンパク質の事を「輸送タンパク質」といいます。

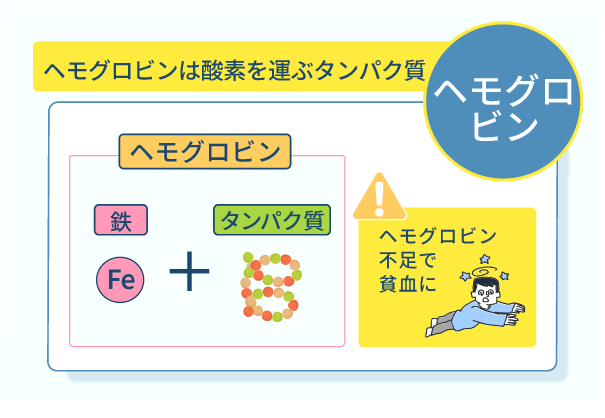

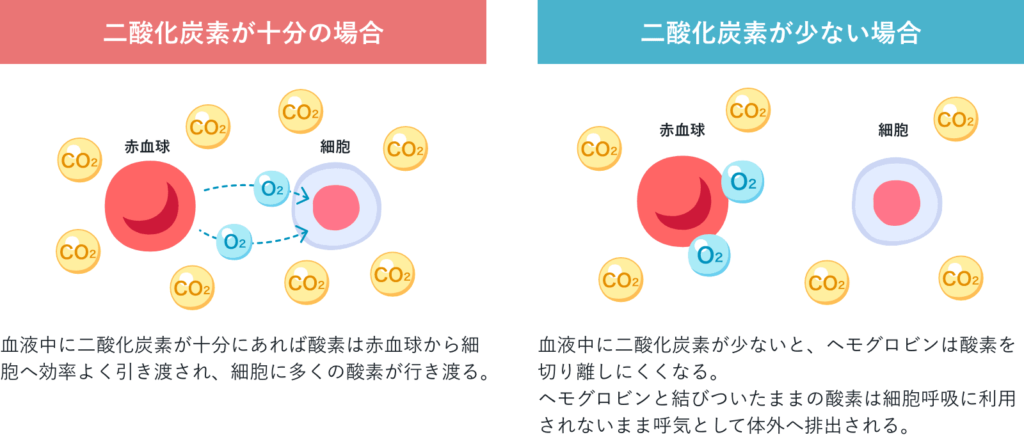

赤血球の中にある「ヘモグロビン」は代表的な輸送タンパク質、血液が赤いのは、ヘモグロビンが鉄を含んでいるため

ヘモグロビンは酸素と結びつく力が強く、肺で酸素を受け取るとより鮮やかな赤となり動脈血をして、酸素を全身の細胞に運びます。

酸素を運び終えると黒っぽい赤色となり、今度は静脈血として肺へ、細胞から回収した二酸化炭素を運ぶのです。

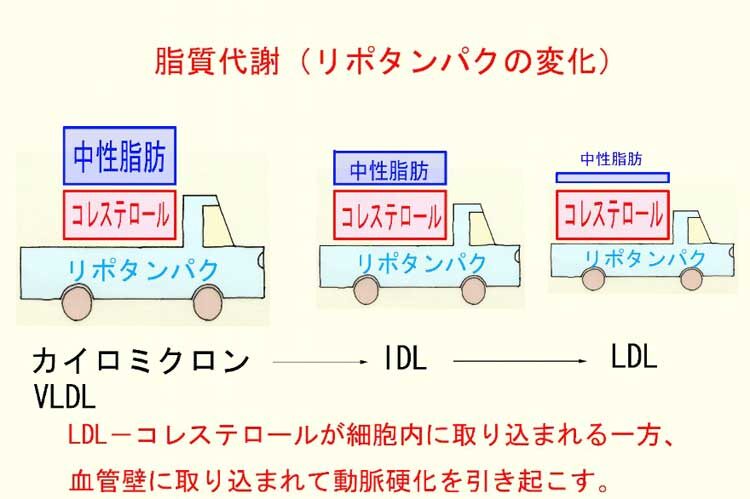

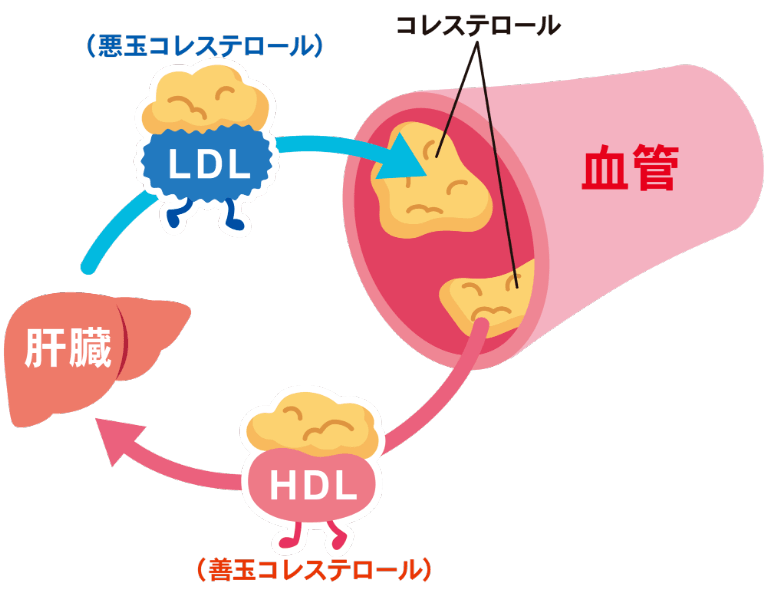

血液に溶けないコレステロールなどの脂質と結びついて運ぶ「リポタンパク」も輸送タンパク質の1種になります。

食品から取り入れたり肝臓で合成されたりした脂質を他の臓器などへ運ぶリポタンパクをLDL(悪玉コレステロール)、体内の脂質を肝臓に戻すものをHDL(善玉コレステロール)と言います。

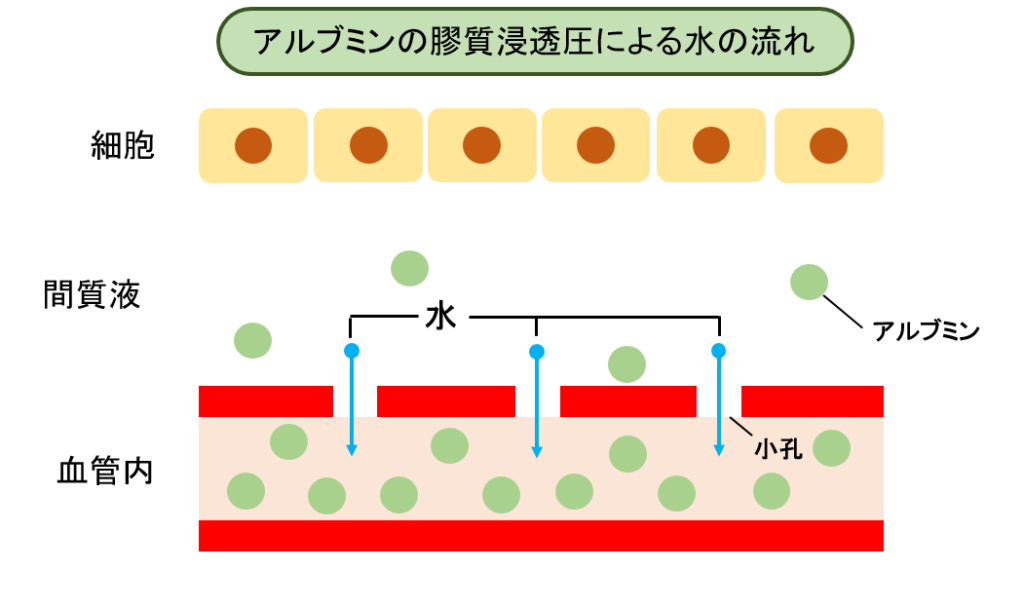

それぞれに含まれるコレステロール量は脂質異常症などの検査の指標となっており、この他にも、カルシウムなどの元素や酵素、ホルモンなどを運ぶ「アルブミン」などもあります。

③ メンタルや若さにも関係するタンパク質

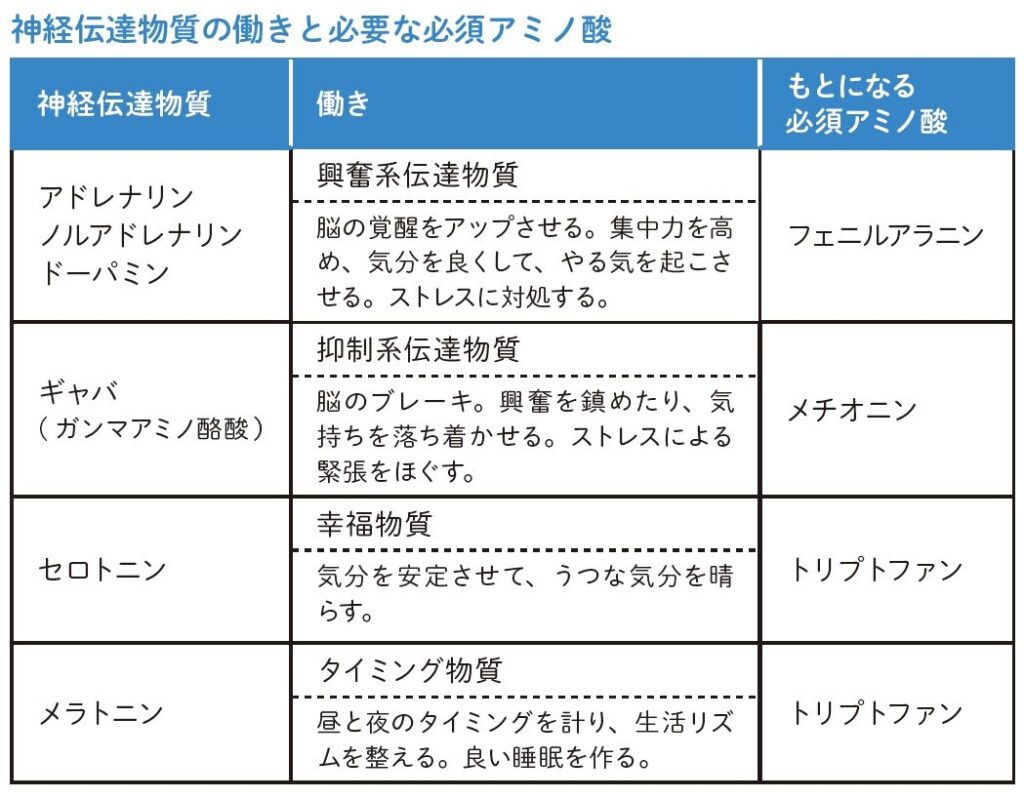

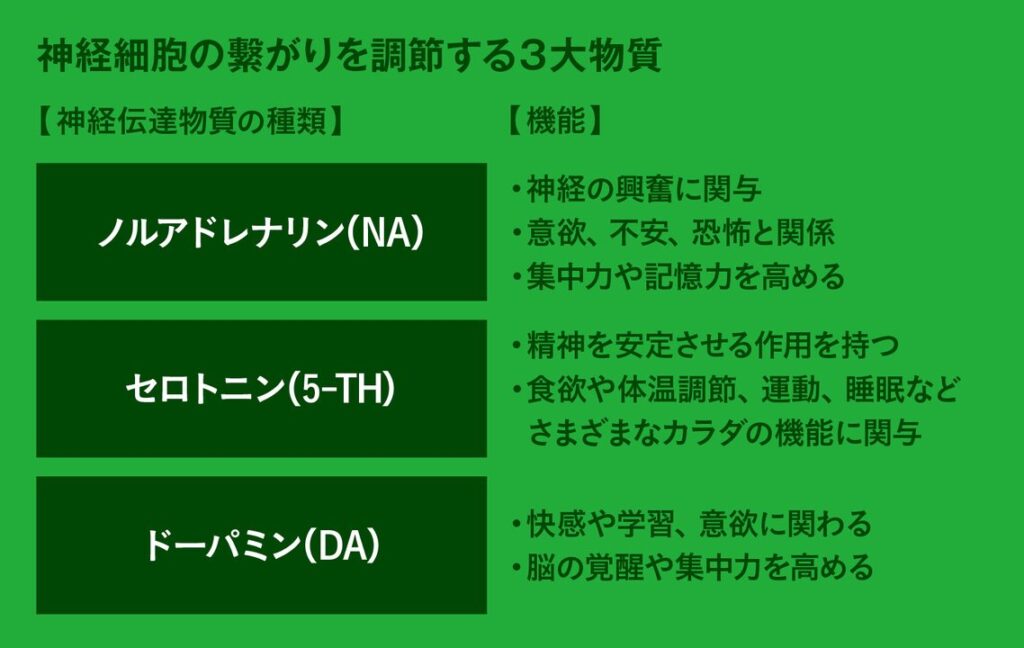

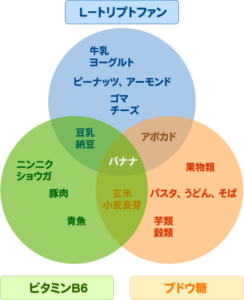

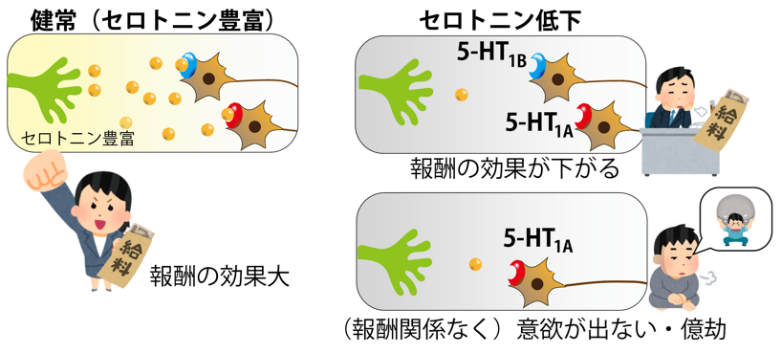

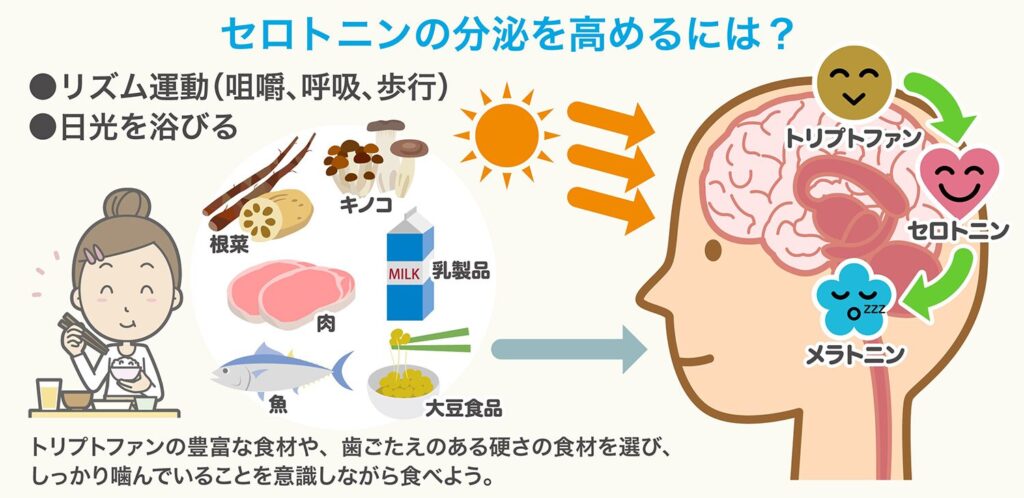

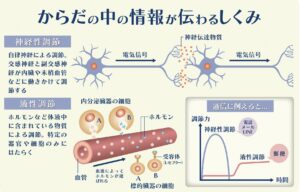

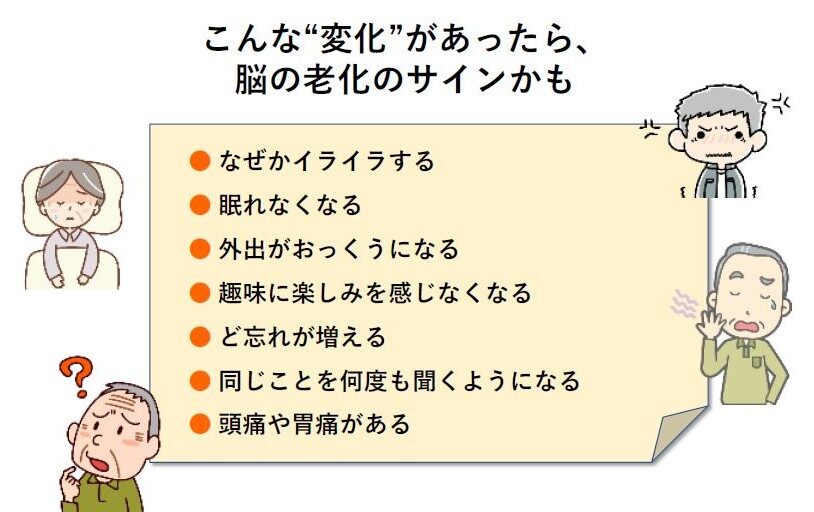

タンパク質はメンタル面にも影響し、体内には情報伝達を担う物質が100種類以上あり、「セロトニン」「ドーパミン」「ノルアドレナリン」などが該当します。

この3大神経伝達物質と言われ、脳内で働き、感情をコントロールし、これらの主な材料となるのが、食品からとるタンパク質(アミノ酸)になるのです。

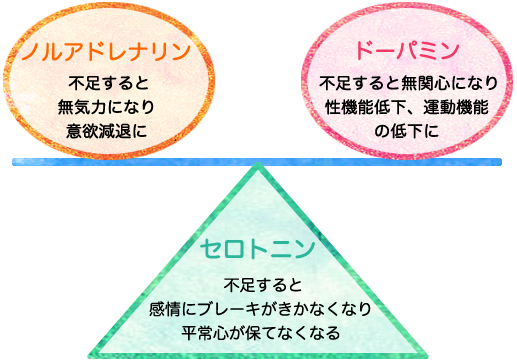

ドーパミンは喜びや快楽、達成感をもたらしてくれ、ノルアドレナリンは緊張や集中力、やる気を生み出し、これらは、不足しても過剰に分泌しても精神が不安定になってしまいます。

そして、「幸せホルモン」のセロトニンは、これら2つがバランスよく働いてくれるようにコントロールし心を落ち着かせ、自律神経を安定させる働きももたらします。

うつ病、統合失調症、パニック障害、不安障害等の精神疾患は、複数の原因が重なり合い発症するのですが、神経伝達物質の不足も原因になるのです。

神経伝達物質に必要なタンパク質が不足してしまうと、筋肉だけはなく心の安定にもつながるので、不安や悩みが多くなるシニア層の方はしっかりと補給をしていきましょう。

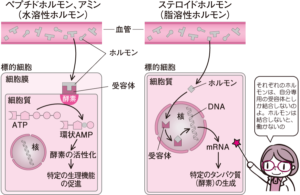

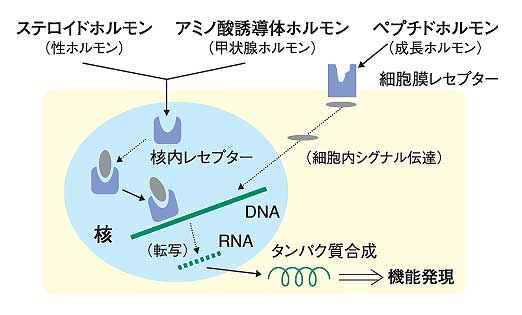

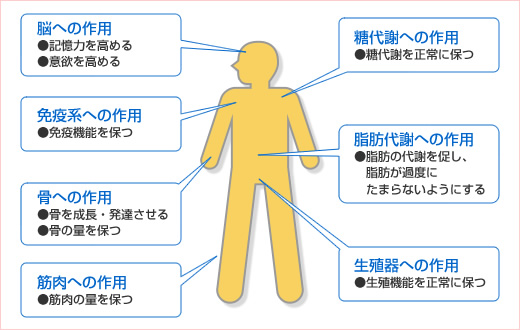

メンタル面の他にも、体の機能を調整して正常な状態に保ってくれる働きをする「ホルモン」も、タンパク質から生成されています。

ホルモンは、細胞と細胞の間で情報を伝え、細胞の増殖を促す働きをしてくれ、主に内分泌系の器官から分泌され、血液により対応している細胞へと運ばれるのです。

100種類以上あるホルモンのうち、「男性ホルモン」や「女性ホルモン」といった性ホルモンは、男女の違いや性微の元になるのです。

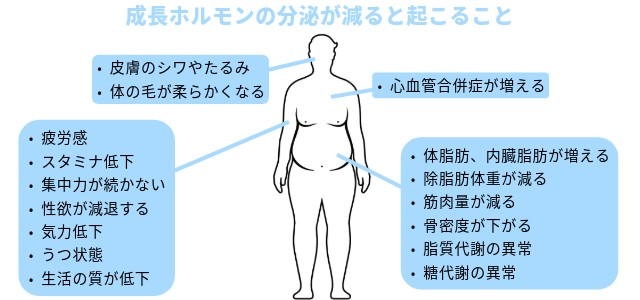

もう一つの有名なホルモン「成長ホルモン」は頭蓋骨の中央、脳の下垂体から主に分泌されて、筋肉や骨の細胞分裂を促します。

成長ホルモンは、老若男女必須のホルモンになるのですが、年齢とともにその分泌量は減少、大人の場合は脂肪やブドウ糖などの代謝に関係し、若々しくしさを保つために重要な役割を果たすのです。

④ 血糖値の調整や消化酵素にも関係

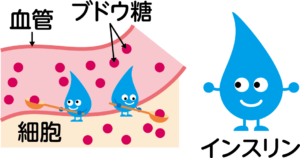

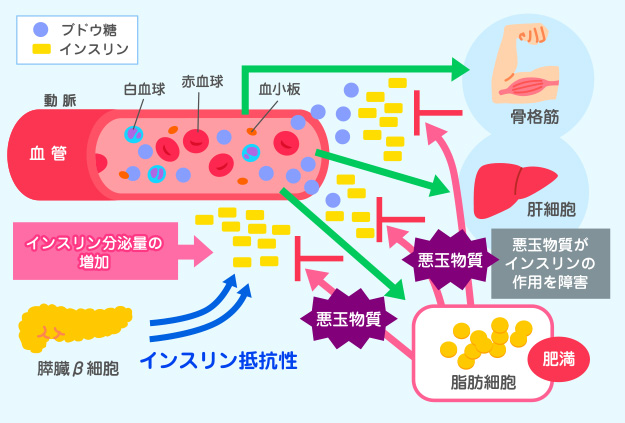

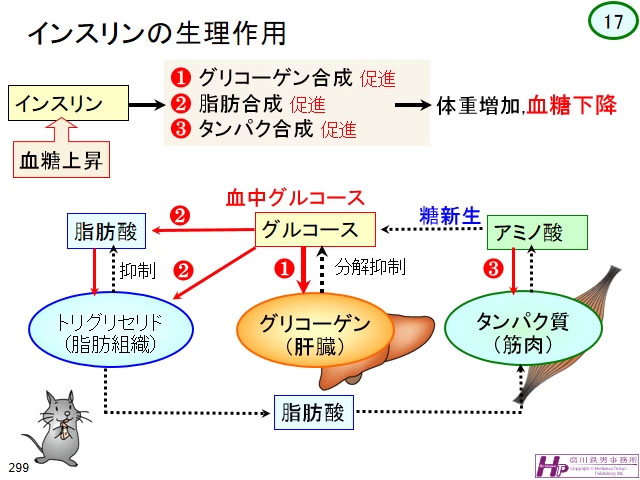

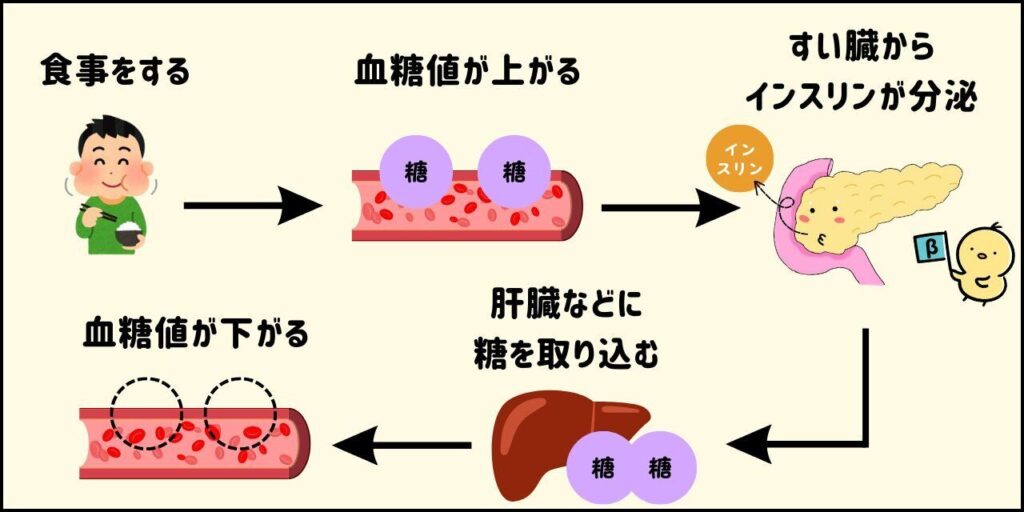

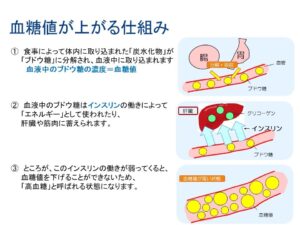

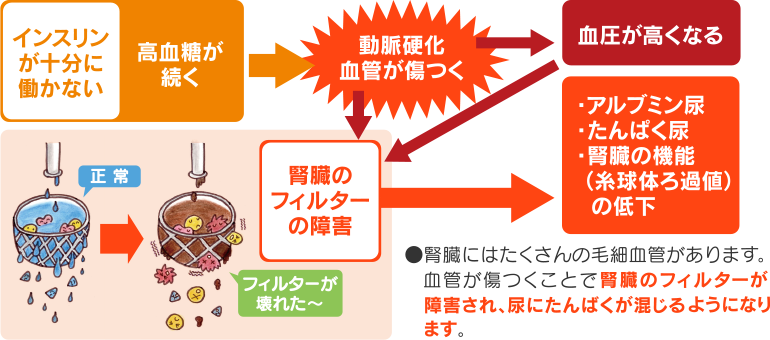

食品から取り入れた糖質が消化、吸収されると血液中にブドウ糖が増加、そこで分泌されるのが「インスリン」

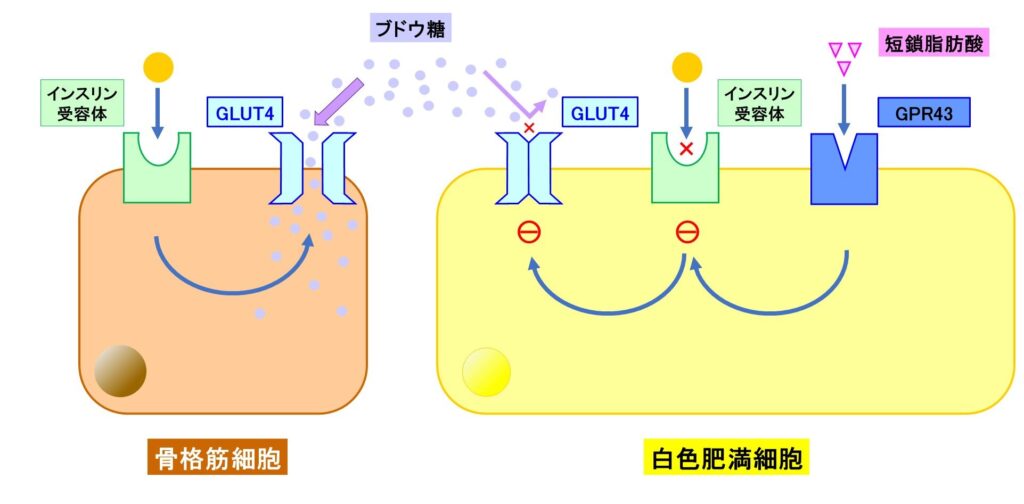

ブドウ糖をエネルギー源として脳や筋肉の細胞に取り込まれ、余ったブドウ糖をグリコーゲンや脂肪として脂肪細胞に蓄えるように促し、血糖値を一定に調整するのです。

血糖値を下げてくれる働きをするのはインスリンだけで、このインスリンもタンパク質から作られます。

インスリンはすい臓の膵島(すいとう)のβ細胞から分泌され、血液中を移動して各細胞に働きかけます。

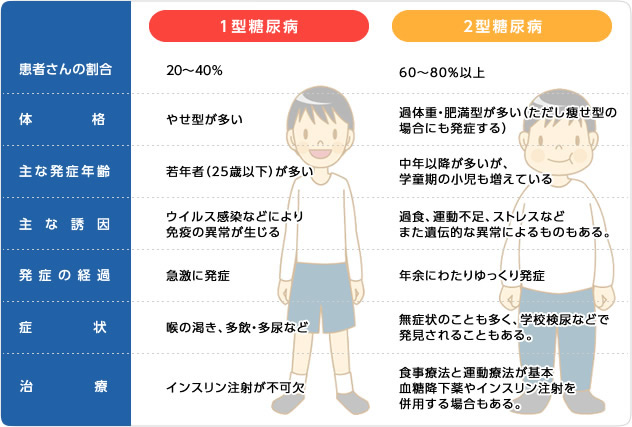

しかし、何らかの原因でβ細胞が損なわれてインスリンが分泌vvされなくなると、血液中にブドウ糖が溢れ、血糖値が下がらない「高血糖」状態になるのです。

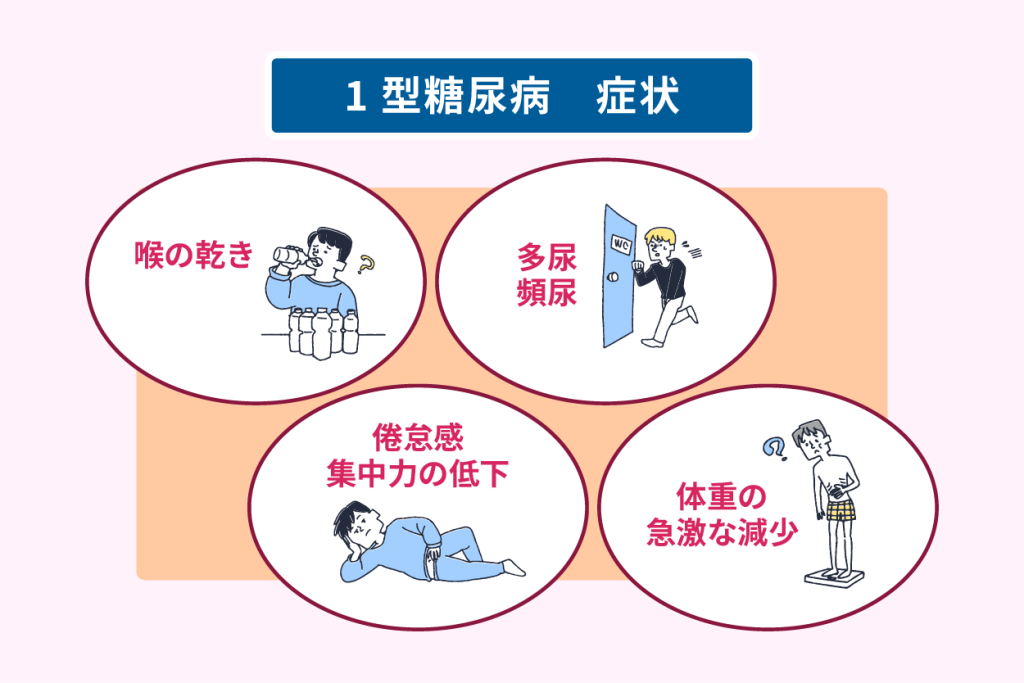

血糖値が下がらない状態が続く事で、喉の渇き、多尿、急激な体重減少などの体の不調や昏睡を起こすこともあり、これが1型糖尿病

β細胞からインスリンが分泌されていても、ブドウ糖を受け取る方の細胞にある「インスリン受容体」が上手く働かない状態になる事もあります。

この状態が続く事でも高血糖状態が続き、2型糖尿病を招くので、糖質の過剰摂取をやめていき、代わりにタンパク質をとりインスリン受容体を活性化させましょう。

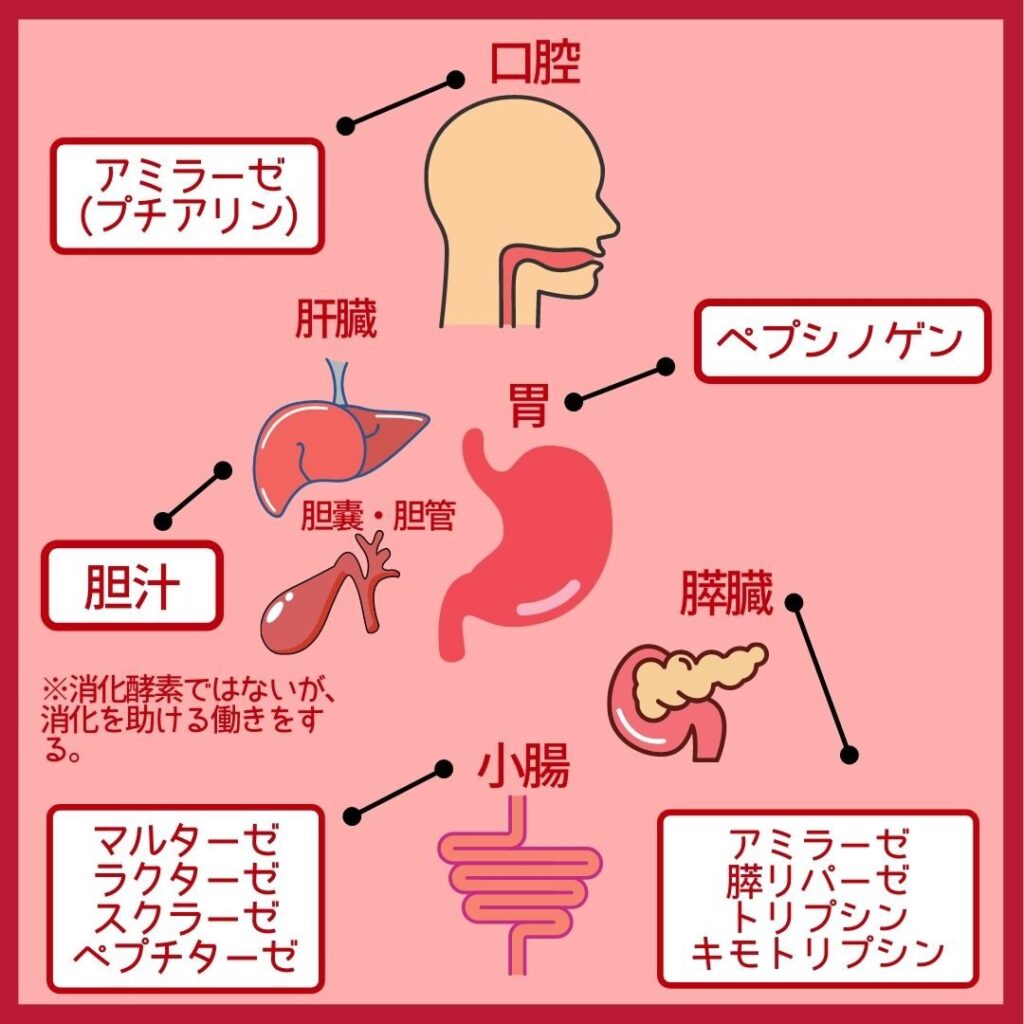

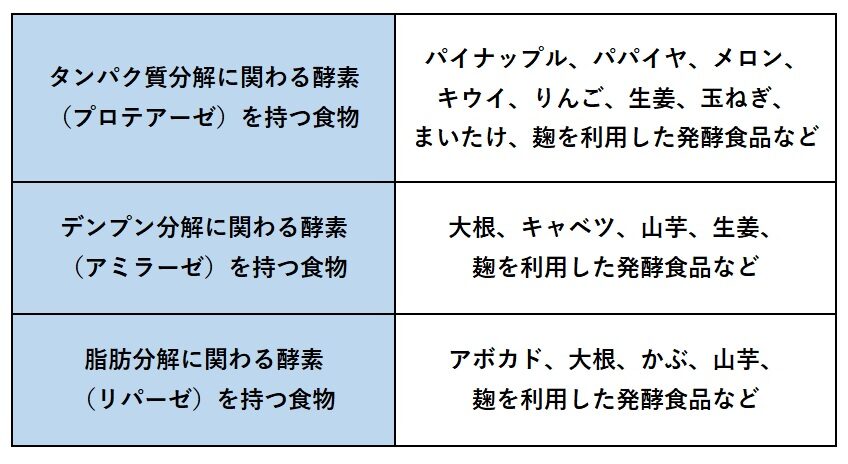

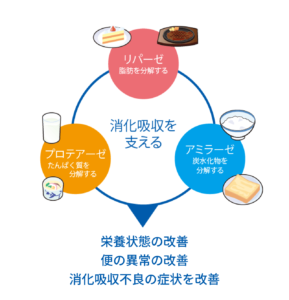

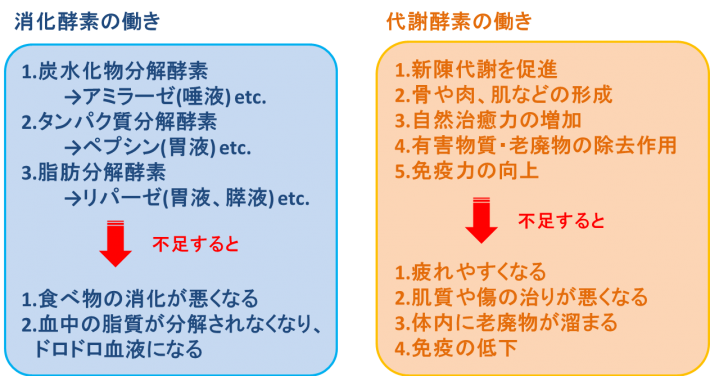

「消化酵素」もタンパク質でできた物質となり、栄養素を体に吸収しやすくするために分解する際、その反応速度を速める働きをしてくれます。

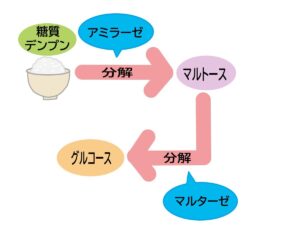

唾液やすい臓から分泌される「すい液」に含まれる「アミラーゼ」は、代表的な糖質分解酵素です。

アミラーゼがある程度の大きさに分解した糖が腸に送られると、マルターゼなどの消化酵素が働き、更に細かく分解していき、吸収を促します。

「リパーゼ」は脂質を分解し吸収しやすくする酵素、すい液や胃液に含まれ、胃液に含まれるペプシン、すい液に含まれるトリプシンなどは、タンパク質分解酵素「プロテアーゼ」の仲間になります。

タンパク質をペプチドに分解したり、ペプチドをさらに小さなアミノ酸に分解したりと、体内で利用しやすくする働きを持ち合わせているのです。

⑤ 化学反応を助けてくれる代謝酵素

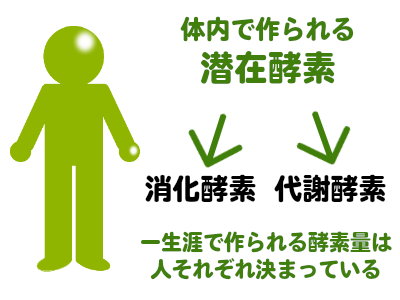

体内には合わせて数千種類もの酵素があり、体内のあらゆる化学反応に関わっている他、消化酵素には、様々な化学反応を助ける「代謝酵素」があります。

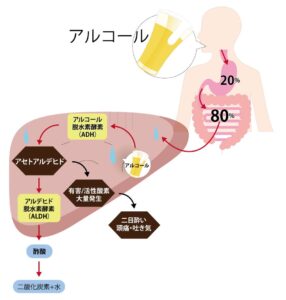

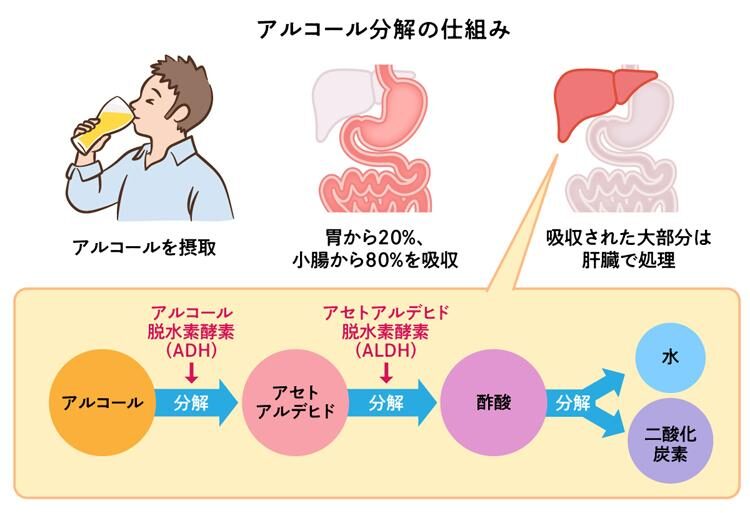

代謝酵素も消化酵素と同じように、特定の物質に対して働き、お酒を飲むと肝臓が働いてアルコールを分解、アセトアルデヒドという物質に変化

アセトアルデヒドはそのままでは毒性が強いため、更にアルデヒド脱水素酵素が働いて分解、無害な酢酸となって全身を巡り、尿や汗となり排出をされていきます。

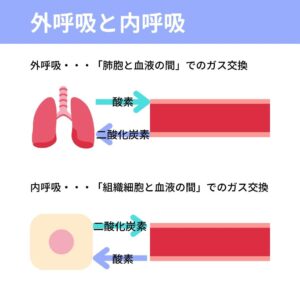

この他にも、炭酸脱水酵素は、体内の組織から二酸化炭素を取り出し、肺から変化した二酸化炭素を排出して、スムーズな呼吸を助けてくれるのです。

怪我の際に血液を固まらせて出血を止める酵素や、体外から取り込まれた薬や毒物なども分解して排出しやすくする酵素もあります。

⑥ 病原体と闘う抗体にも関係

細菌や感染症をはじめとするウイルスなどの病原菌から身を守る事を「免疫」といい、この免疫にもタンパク質は深く関わります。

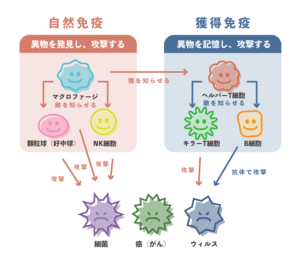

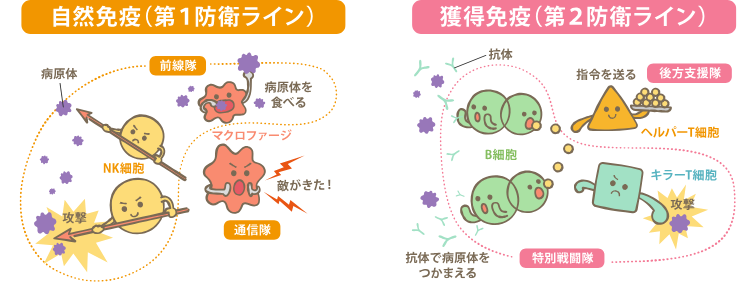

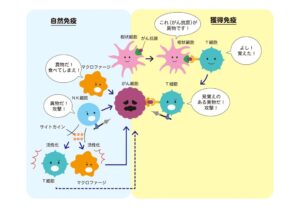

免疫には、「自然免疫」「獲得免疫」の2段階が存在し、病原体などが体内に侵入しようとした時に、最前線で闘ってくれるシステムが自然免疫

人に生まれつき備わっている仕組みで、侵入者を異物と感じた時点で攻撃をし排除を始めます。

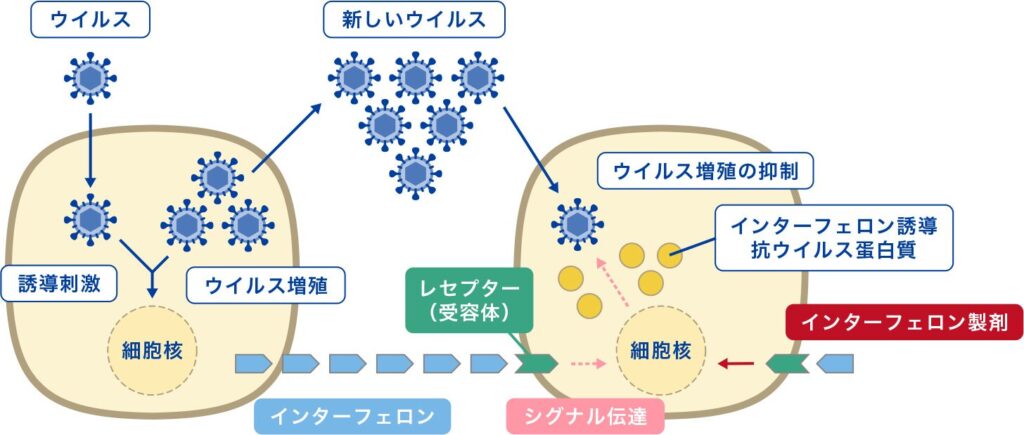

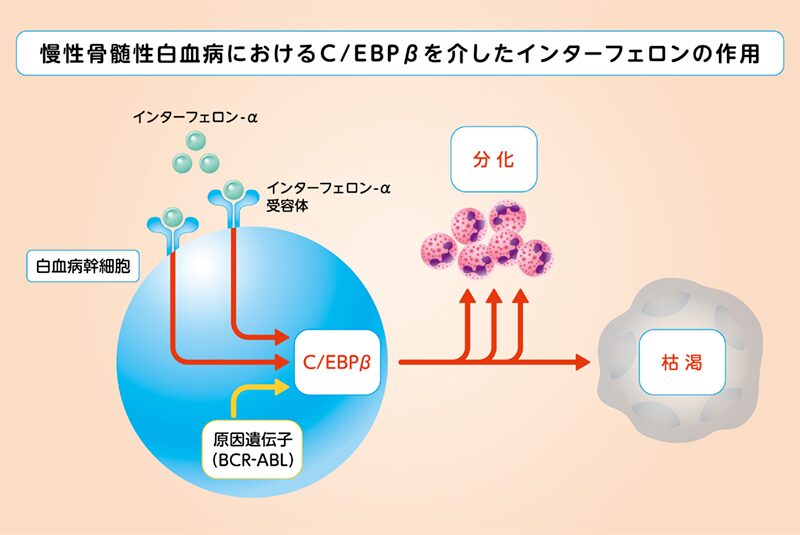

自然免疫では白血球やマクロファージなどの免疫細胞の他に、ウイルスに侵された細胞が分泌する「インターフェロン」などのタンパク質も、ウイルスの増殖を阻止してくれます。

ウイルス性の肝炎などに対しては、人工的に生産したインターフェロンを体外から補って治療も行うのです。

獲得免疫は、過去に感染した経験から、細胞が特定の侵入者に抗体を作り攻撃する仕組み、抗体もタンパク質からできています。

⑦ 健康を脅かすタンパク質の存在

エネルギー源になったり、体を作ったり、メンタルにも関係するタンパク質ですが、タンパク質の全ては健康面に働く訳ではありません。

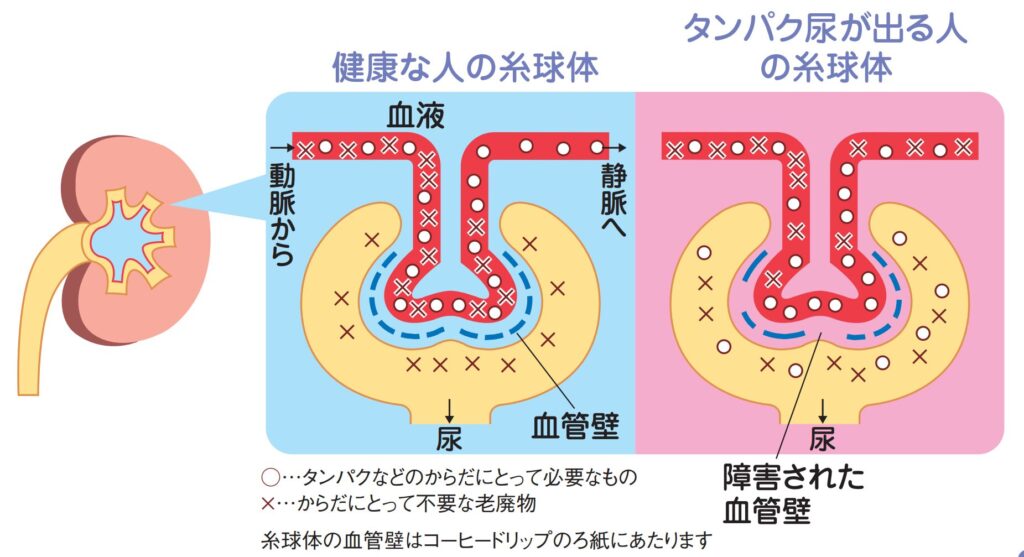

健康診断の尿検査の項目に「尿タンパク」があり、もし陽性の場合は、尿にタンパク質が混ざっているという意味で、この検査のタンパク質は嬉しい報告ではないのです。

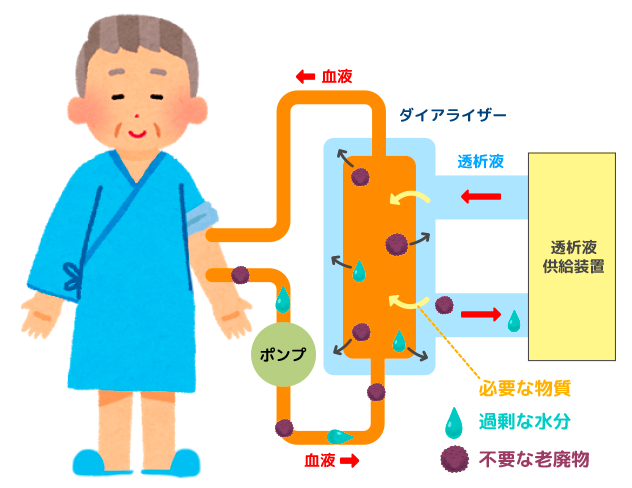

腎臓の機能が低下している可能性がみられ、激しい運動で一時的に陽性になる場合があるのですが、通常、タンパク質は腎臓でろ過され、検査で陽性が出るほどの量が出るのはSOSのサイン

腎臓の病気は目立った症状が現れず、検査値も見逃しやすく、気がついた時には手遅れの状態で人工透析という事も珍しくはありません。

尿タンパクが異常数値の場合は、腎臓からのSOSと思い、放置をせずに、専門医や担当医の方に相談し対策をしていきましょう。

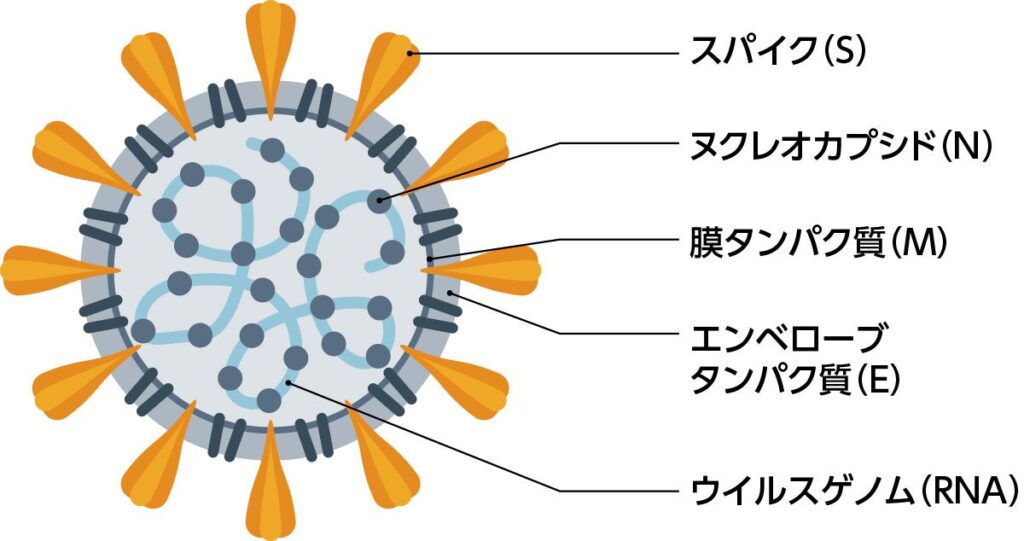

病気の原因になる病原体も、実はタンパク質でできており、インフルエンザやC型肝炎、狂犬病などの感染症を引き起こすウイルスなども例外ではないのです。

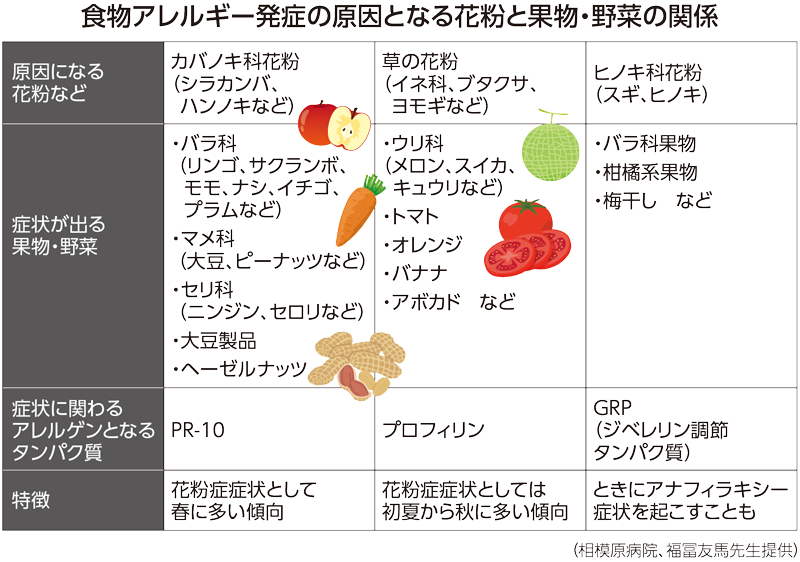

花粉症や食品アレルギーなどのアレルギーの原因になる「アレルゲン」も、多くはタンパク質でできています。

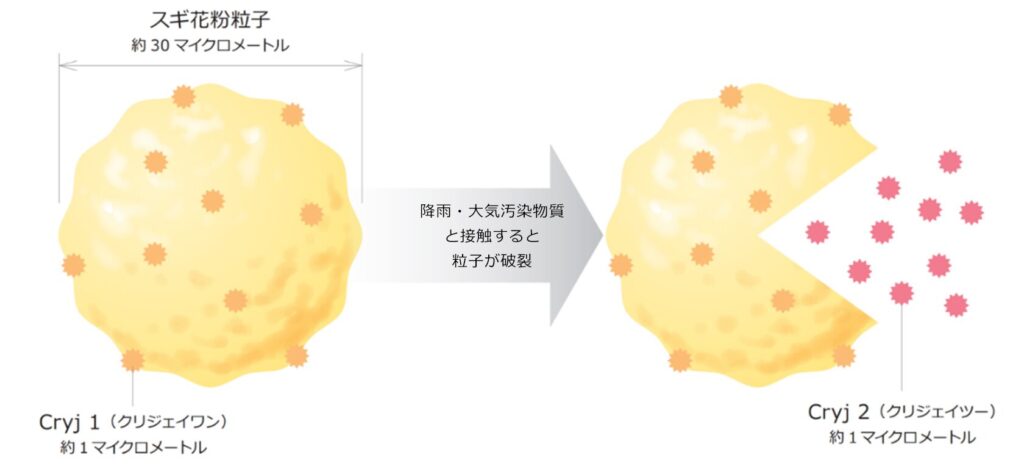

スギやヒノキなどにもクリジェイワンと呼ばれるタンパク質が含まれ、目や鼻に入ると免疫細胞が抗体を作り闘うのですが、この際に刺激性の化学物質が作られて、くしゃみなどを招くのです。

卵、乳製品、小麦粉、甲殻類などの食品に含まれるタンパク質も、アレルギーの原因になり、人によりアレルギーを起こしやすい構造のタンパク質が含まれるものが原因になると考えられます。

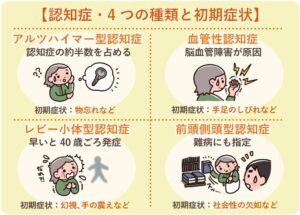

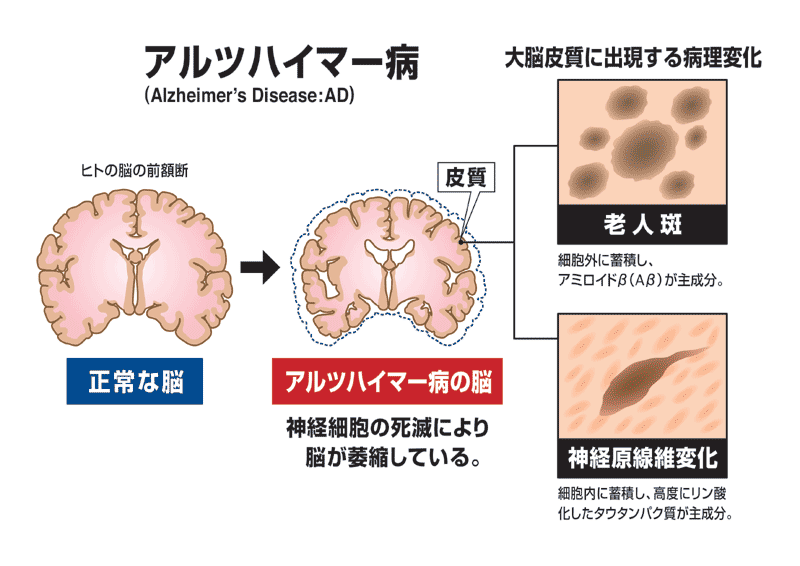

体そのもののタンパク質の異常で病気が起こることもあり、脳の萎縮して認知症の症状が現れるアルツハイマー病

加齢やストレスなどから起こる脳のタンパク質の異常により、脳に「アミロイドβ」と呼ばれるタンパク質が蓄積して、脳の神経細胞を攻撃し、破壊する事が一因と考えられています。

まとめ:タンパク質をとって体の機能正常化

私の症状はタンパク質不足からきてたのね

今日からタンパク質を味方にしなきゃ

タンパク質は筋肉だけではありません

不足のないように日々補給しましょう

本日は、タンパク質で健康と綺麗を保つ ミライフ中こそ筋肉の維持が重要な話を解説していきました。

・若さを保つにはまずタンパク質

・メンタルが落ちている時こそタンパク質

・免疫機能を上げるためにタンパク質

小腹が空いた時についつい甘い物を食べてしまいがちですが、その都度血糖値が上昇してしまい、高齢肥満や糖尿病を招き、血管を常に傷つけてしまいます。

小腹が空いた時もタンパク質習慣を身につけておく事で、体の疲れだけではなく心の疲れにも効果を発揮し、血糖値を上げることもなく体に元気を届ける事ができます。

運動前と運動後にもタンパク質を補給することで、筋肉の大きな分解を防ぐ事ができ、筋肉の減少を防ぎ、自然と脂肪が燃えやすい体に

元気の源だけではなく、普段の生活を健康に過ごしていくためにもタンパク質の摂取が重要になるので、ぜひ今日からタンパク質補給を怠らず元気なミライフを

健康の土台であるタンパク質を

意識して日々の健康作りを

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント