こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、日々の食事習慣で筋肉と骨を守ってフレイル重病対策の話になります。

最近は筋肉の大切さが言われるけど

どのようにしたらいいかイマイチね

筋肉の維持は非常に重要になります

タンパク質をとることが第一ですね

筋肉や骨のことが心配になるわ

病院とかでも言われるのよ

食事で筋肉や骨の維持が大切です

栄養素を意識して対策しましょう

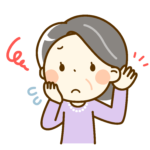

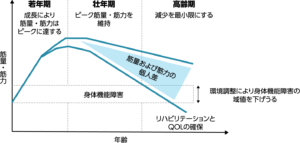

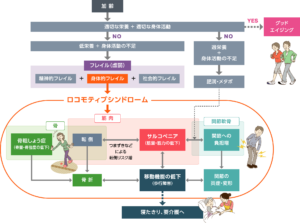

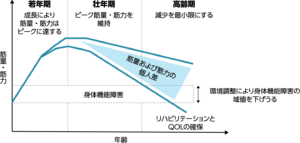

年齢を重ねるにつれて、骨や筋肉の衰えは誰にとっても避けられない課題、転倒や骨折、寝たきりを防ぐためには、若いうちから「骨密度」と「筋肉量」を意識した食生活がとても重要になります。

日々、骨と筋肉を同時に強くし、年齢に負けない体づくりを支える食事法が大切になり、毎日の習慣化にしていく必要があるのです。

年々食事量や食事から吸収できる栄養素が減っていく中で食事の内容が特に重要になり、今までと同じ食事内容では、食べているのに衰えていく一方に

毎日の食事に少しの工夫を加えるだけで、体の土台が整うので、今日から始める、未来の自分を守る食べ方を一緒に見ていきましょう。

・筋肉維持で老化を知らない体つくり

・骨を強化して重病対策に

・心と睡眠をケアする栄養素を

体はいきなり変わりません

少しずつ体の中から強化を

目次

BCAAを意識した食材を

シニア世代が元気に毎日を過ごすために欠かせないのが、「筋肉量の維持」

年齢とともに自然と筋肉は減少していきますが、それが進行すると、転倒や骨折、寝たきりといったリスクが高まります。

健康寿命を延ばすためには、筋肉の減少=サルコペニアを防ぎ、日常生活を自立して送れる体を保つことが何より重要になるのです。

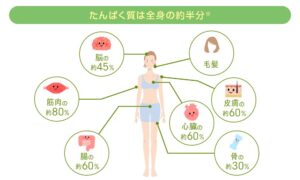

ところが、加齢とともに「食が細くなる」「たんぱく質の摂取量が減る」という傾向があり、シニアの多くは1日の摂取カロリーも、たんぱく質の量も不足しがちです。

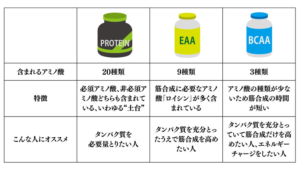

このままでは、筋肉の材料が足りなくなり、体はどんどん弱ってしまうので、注目したいのが質の高いたんぱく質と、特に「BCAA(分岐鎖アミノ酸)」の摂取です。

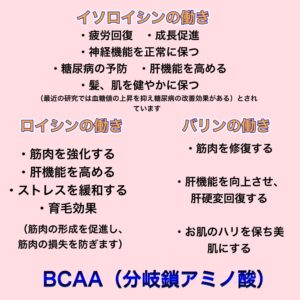

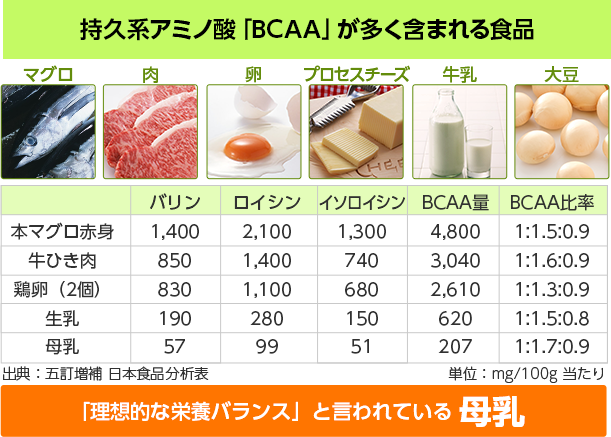

BCAAは、バリン・ロイシン・イソロイシンの3つの必須アミノ酸の総称で、筋肉の合成や修復に関わる重要な成分で、体内では合成できないため、食事からの摂取が必須です。

まず「バリン」は、筋肉のエネルギー源として使われ、筋肉の分解を防ぐ働きがあり、肝機能のサポートや血液中の窒素バランスを整える役割も担っており、疲労回復にも貢献します。

バリンが不足すると、筋力の低下だけでなく、慢性的な倦怠感が生じやすくなります。

次に「ロイシン」は、筋肉合成のスイッチを入れる働きがあり、筋肉を増やすうえで中心的な役割を果たすアミノ酸。

運動後にロイシンを含むたんぱく質を摂取することで、筋肉の合成が活発になり、筋力アップや維持に効果を発揮します。

そして「イソロイシン」は、筋肉の修復や成長だけでなく、血糖値の安定や免疫機能の向上にも関与し、エネルギーの安定供給を助けるため、持久力や集中力の維持にも役立ちます。

この3つのアミノ酸をバランスよく摂るには、鶏むね肉やささみ、卵、大豆製品(豆腐、納豆、高野豆腐、きな粉など)が非常に有効です。

鶏肉は脂質が少なく高たんぱくで、消化もしやすいため、シニアにとって理想的なたんぱく源といえます。

一方、大豆製品は植物性たんぱく質として優秀で、食物繊維やイソフラボンも同時に摂れるメリットがあります。

BCAAは単体でとるよりも、3種をバランスよく含む食材から摂取する方が、吸収もよく、筋肉の維持に効果的。

毎日の食事に、意識して鶏肉と大豆製品を組み合わせることが、筋力低下を防ぐ大きな一歩になるので、朝は納豆ご飯、昼は豆腐入りのサラダ、夜は鶏肉と野菜の炒め物、といった工夫で、無理なく継続できます。

「食べて動ける体をつくる」ために、今日からBCAAを意識した食事をはじめていき、年齢に負けないしなやかな筋肉を、毎日の食卓から育てていくことができます。

栄養を凝縮した高野豆腐を

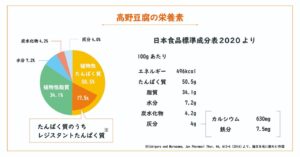

高野豆腐は、大豆から作られる植物性タンパク質の宝庫であり、健康を意識する食生活に最適な食材です。

タンパク質の含有量が非常に高く、筋肉や臓器の維持に役立つだけでなく、大豆イソフラボンやサポニンといった成分も豊富に含まれています。

これらは抗酸化作用やホルモンバランスの調整に優れ、体を老化から守る働きをしてくれます。

さらに脳の働きを助ける「レプチン」が満腹中枢や記憶力の調整に関与し、脳の健康維持に貢献します。

加えて、「大豆オリゴ糖」も含まれており、腸内環境を整え、腸からの栄養吸収をサポートするので、体と脳の両面から健康を支える万能な食品といえるでしょう。

カツオ節で気軽に骨の強化を

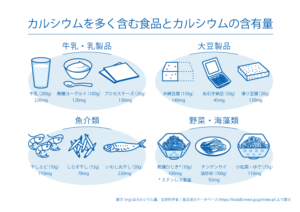

カツオ節は、毎日の食卓に気軽に取り入れられる、骨の健康を支える優秀な食材で、カツオ節は良質なタンパク質が豊富で、骨の土台となる筋肉の維持にも役立ちます。

また、脳や血管の健康を守ることで知られるDHAやEPAといった不飽和脂肪酸も含まれており、骨の新陳代謝を促す働きがあるとされています。

さらに、骨の形成に欠かせないビタミンDやカルシウムの吸収を助けるマグネシウム、リンといったミネラルもバランスよく含まれています。

おひたし、味噌汁のだしなどに手軽に使えるカツオ節は、毎日の習慣として取り入れやすく、無理なく骨の強化に貢献します。

干ししいたけで骨をサポート

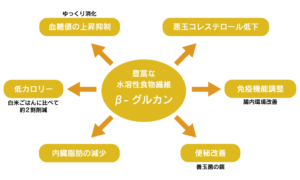

干ししいたけは、手軽で栄養価の高い乾物の代表格で、注目すべきは「ビタミンD」の含有量で、日光に干されることで生成されるこの栄養素は、骨を強く保つために欠かせません。

現代人に不足しがちなビタミンDを、自然なかたちで補えるのは大きなメリットとなり、干ししいたけには「食物繊維」も豊富に含まれて、腸内環境を整え便秘や生活習慣病の予防にも役立ちます。

さらに、干ししいたけに含まれるβグルカンは、免疫力を高める作用があることも知られており、風邪や感染症対策にも効果的です。

うま味成分が凝縮されているため、少量で料理の風味が格段にアップ、お財布に優しく、健康にもよい干ししいたけを、日々の食卓にぜひ活用してみましょう。

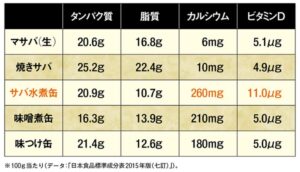

サバ缶で時短しながら栄養補給

忙しい日々の中で、手軽に栄養をとりたい時に頼りになるのが「サバ缶」で、缶を開けるだけでそのまま食べられ、調理の手間がほとんどかからないため、時短と栄養補給を同時にかなえる優秀な食材です。

保存性が高く、常備しておけばいつでも使える点も魅力で、忙しい朝や疲れた夜の強い味方になってくれます。

そんなサバ缶ですが中身は驚くほど栄養満点で、良質な動物性タンパク質が豊富に含まれており、筋肉の維持や回復に役立ちます。

さらに、体の代謝を助けるビタミンB群、骨の健康を支えるビタミンDやカルシウムも含まれており、骨と筋肉の強化を同時にサポートしてくれるのが大きな特長に。

加齢とともに衰えがちな筋肉量や骨密度を保つために、サバ缶は非常に有効な選択肢なのです。

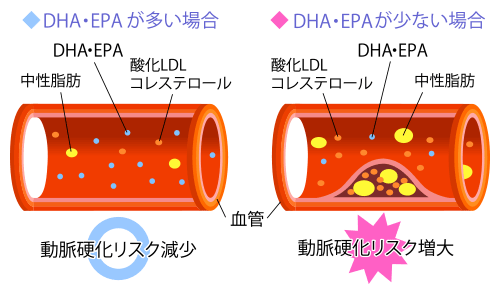

また、サバには青魚特有のDHAやEPAといった不飽和脂肪酸も含まれており、これらは脳の働きを助け、血管の健康を保つ働きがあります。

認知症予防や生活習慣病対策にも期待される成分で、特にシニア世代には積極的に取り入れてほしい栄養素です。

サバ缶は味のバリエーションが豊富で、味噌煮、醤油煮、トマト煮などがあり、飽きずに続けやすいのも魅力です。

ただし、塩分や糖分が気になる方には水煮タイプがおすすめ。水煮は味付けが控えめで、料理のアレンジもしやすく、健康志向の方にぴったりです。

さらに、動物性タンパク質だけでなく、豆腐や納豆、野菜などの植物性タンパク質と組み合わせて「1:1」のバランスで摂取することで、栄養吸収の効率も高まります。

牛乳で筋肉と骨の維持を効率よく

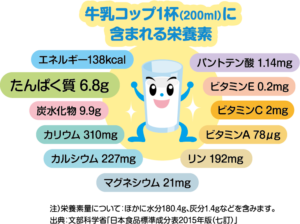

牛乳は、私たちの筋肉と骨を効率よく支える優秀な飲み物で、カルシウムの含有量が豊富です。

200mlの牛乳には約220mgものカルシウムが含まれており、これは成人が1日に必要とするカルシウムの約3分の1に相当し、牛乳のカルシウムは体に吸収されやすいという特長があり、骨粗鬆症や骨折の予防に役立つとされています。

牛乳の魅力はそれだけではなく、タンパク質も豊富に含まれており、筋肉の維持や修復にも大きな力を発揮します。

筋肉と骨はセットで健康を支えているため、どちらか一方だけをケアするのではなく、両方を同時にサポートすることが大切で、牛乳は、その両方の栄養素をバランスよく含む、理想的な食品といえるでしょう

食が細くなってきたシニア世代にとっては、食事から十分な栄養を摂るのが難しいこともあり、牛乳ならコップ一杯で手軽に栄養を補えるのが魅力です。

生活習慣をサポートしてくれる食材達

年齢を重ねると、「やる気が出ない」「疲れやすい」「夜にぐっすり眠れない」といった不調を感じることが増えてきます。

こうした“気力の低下”や“睡眠の質の悪化”は、加齢による自然な変化とされがちですが、実は食事の工夫で大きく改善することができます。

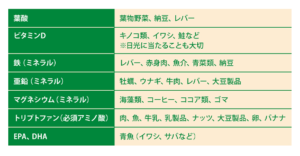

脳の神経伝達物質の材料となる栄養素、ストレスを和らげる食べ方、眠りの質を高めるミネラルやホルモン分泌を促す成分など、日々の食事には「気力と眠り」を支える力が秘められています。

心と体のエネルギー源を上手に補給し、前向きな気持ちと深い眠りを実現する食事術を紹介していきます。

良い脂質を毎日取り込む

現代社会において、心の病は年齢を問わず増加傾向にあり、うつ病や双極性障害(そう病)などの精神疾患の患者の約3割が65歳以上を占めているという報告があります。

中高年以降に発症する「老人性うつ」は、本人も周囲も気づきにくく、気力の低下や無気力、食欲不振、睡眠障害などが続くにもかかわらず、「年のせい」と片づけられてしまうケースが少なくありません。

さらに見過ごせないのは、うつ病と認知症が併発し、長期間にわたるうつ状態は、脳の神経回路を弱らせ、認知機能の低下を早めるリスクを高めるとされています。

つまり、うつを予防し、心の健康を守ることが、脳の老化を防ぐうえでも非常に重要なのです。

そのために意識したいのが、「良質な脂質」、とくにオメガ3系脂肪酸の摂取で、オメガ3脂肪酸は、脳の神経細胞の構成成分となる脂質で、情報伝達をスムーズにし、気分の安定や記憶力の向上に関わっています。

EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)は、神経細胞間のシグナルの流れを良くし、抗炎症作用によって脳の老化や気分の落ち込みを和らげる効果があります。

オメガ3は青魚に多く含まれていますが、現代の食生活では魚を食べる機会が減っている人も少なくありません。

そんなときに役立つのが、植物由来のオメガ3で亜麻仁油をサラダや冷製料理にかけるだけで手軽に取り入れられます。

加熱に弱いため、そのまま使用するのが基本で、くるみやチアシードなどのナッツ類にもオメガ3が含まれており、毎日のおやつやヨーグルトに加えることで、無理なく継続できます。

さらに、オメガ3の摂取によって、ストレスに関わるホルモンバランスも整いやすくなるといわれており、精神的な安定を保つことにもつながり、気分が沈みがちなときにこそ、体の中から整えるアプローチが効果的です。

脂質というと「太る」「健康に悪い」というイメージを持たれがちですが、それは飽和脂肪酸やトランス脂肪酸など、質の悪い脂を過剰に摂った場合の話です。

脳や心の健康を支えるには、「量」ではなく「質」が大切。オメガ3のような良質な脂質は、加齢による脳機能の低下や気力の衰えを和らげ、活力ある毎日を支える重要な栄養素です。

心のケアにはトリプトファンを

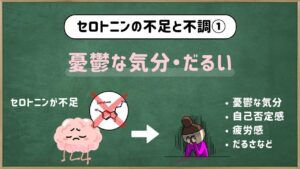

気分が落ち込みやすい、やる気が出ない、睡眠の質が悪い、このような背景には、「セロトニン不足」が関わっている可能性があります。

セロトニンとは、脳内で働く神経伝達物質の一つで、感情を安定させたり、ストレスをやわらげたり、さらには体内時計を整える働きも担っています。

うつ病の原因の一つとして、セロトニンの分泌や働きの低下が指摘されており、「幸せホルモン」とも呼ばれるほど、私たちの心の健康に密接に関わる存在です。

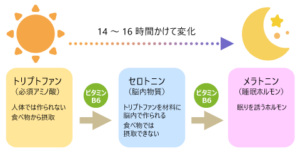

このセロトニンを体内でつくるために欠かせないのが、「トリプトファン」というアミノ酸です。

トリプトファンは、セロトニンの“原料ともいえる存在で、私たちの体内では合成できないため、食事から摂取する必要があります。

トリプトファンを十分に摂ることが、セロトニンの安定的な分泌につながり、心のバランスを保つカギとなるのです。

トリプトファンは、肉類、特に鶏肉や牛肉、豚肉などの動物性たんぱく質に多く含まれており、消化吸収にも優れ、セロトニン合成のための栄養源として非常に効率的です。

また、チーズやヨーグルトなどの乳製品、卵なども優れた供給源です。食事にこうしたタンパク質をしっかりと取り入れることで、トリプトファンの摂取量を無理なく確保することができます。

加えて、大豆や豆腐、納豆といった大豆製品にもトリプトファンが豊富に含まれ、植物性のタンパク質は脂質が少なく、毎日続けやすい点も魅力です。

さらに、ナッツ類、特にアーモンドやクルミにも多く含まれており、間食やサラダのトッピングとして手軽に取り入れることができます。

トリプトファンは、朝食時に摂取するとセロトニンの合成が活発になり、日中の気分安定や夜の快眠にもつながるとされているので、トリプトファンを意識した食事を一品取り入れるだけで、心と体の調子が整いやすくなります。

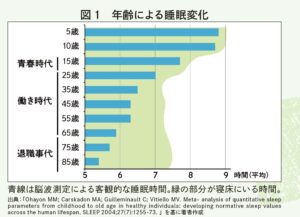

睡眠の質を上げて毎日快眠を

ぐっすり眠ったはずなのに疲れが取れない、夜中に目が覚めてしまうなど、加齢やストレス、生活習慣の乱れにより「睡眠の質」が低下すると、日中の集中力や気力にも影響が出てしまいます。

睡眠の質を改善するためには、生活リズムや環境の見直しに加えて、毎日の“食事”も大きなカギとなります。

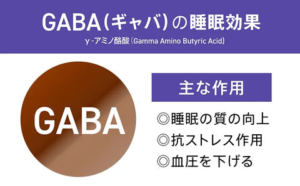

注目したいのが、アミノ酸の一種「GABA(ギャバ)」です。GABAは正式には「γ-アミノ酪酸」と呼ばれ、脳内で神経の興奮を抑え、リラックスを促す働きを持っています。

この作用でストレスを和らげ、心身を落ち着かせることができ、深い睡眠へと導いてくれるのです。

GABAはもともと体内でも作られますが、加齢やストレスでその分泌量が減少することがわかっており、食事から補うことが重要になります。

GABAが多く含まれている食品には、発芽玄米やトマト、かぼちゃ、じゃがいも、漬物、納豆などがあり、中でも発酵食品はGABAの生成を促す働きもあり、腸内環境を整えながら心の安定にも貢献します。

夕食にGABAを含む食材を取り入れることで、副交感神経が優位になり、スムーズな入眠が期待できます。

さらに、GABAとあわせて摂りたいのが「チロシン」というアミノ酸、チロシンはドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の材料となり、気分を前向きにし、日中の活動をサポートします。

一見、覚醒作用があるように思えますが、日中にしっかりと気分と活動のリズムを整えることが、結果として夜の快適な眠りにつながります。

チロシンは「昼間を充実させ、夜に深く眠る」ためのサポート成分といえるのです。

チロシンが豊富に含まれている食品には、チーズ、ヨーグルト、納豆、豆腐、卵、大豆製品、アーモンド、バナナなどがあります。これらを朝食や昼食に積極的に取り入れることで、日中のパフォーマンス向上と、夜のスムーズな眠りの両方に役立ちます。

深い睡眠を得るためには、「眠りを助ける成分」を上手に取り入れることがポイントで、GABAとチロシンを意識した食事を積極的に取り込んでいきましょう。

ミトコンドリアを活性化する栄養素を

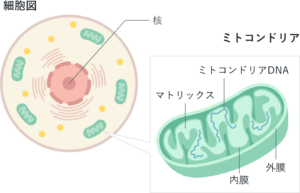

「朝起きても疲れが取れない」「体が重くてやる気が出ない」「しっかり眠ったはずなのに、いつもだるい」これらの原因のひとつに、体内の「ミトコンドリア」の働きの低下が関係していることが分かってきました。

ミトコンドリアは、私たちの全身の細胞に存在し、活動エネルギーの約90%を生み出している“エネルギー工場”のような存在です。

ミトコンドリアが十分に働いていると、細胞が活性化し、筋肉や内臓、脳などあらゆる器官がスムーズに機能します。

逆に、ミトコンドリアの数が減ったり、働きが弱まると、エネルギーが足りなくなり、だるさや疲労感、集中力の低下、代謝の悪化といったさまざまな不調につながります。

加齢やストレス、偏った食生活、運動不足などが原因で、ミトコンドリアは年齢とともに自然と減少していくため、意識的な対策が必要です。

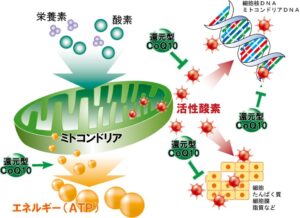

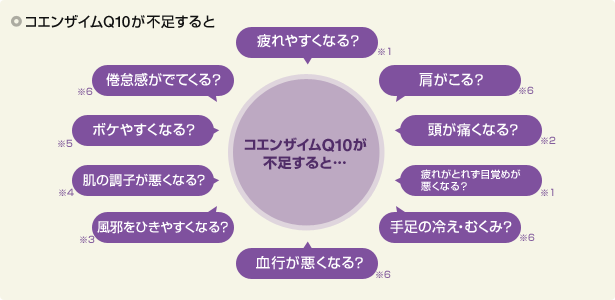

ミトコンドリアを活性化させ、数を維持・増加させるために注目されている成分が「コエンザイムQ10(CoQ10)」です。

コエンザイムQ10は、ミトコンドリアの中でエネルギー(ATP)をつくるために必要不可欠な補酵素であり、細胞の酸化を防ぐ抗酸化作用も持っています。

心臓や脳など、エネルギー消費が大きい器官で多く使われているため、CoQ10が不足すると、動悸や息切れ、疲れやすさ、思考力の低下などが起きやすくなるのです。

残念ながら、コエンザイムQ10も年齢とともに体内での合成量が減少してしまい、20代をピークに減少していくため、中高年以降は食事やサプリメントからの補給がとても重要になります。

幸い、CoQ10は食べ物からも摂取可能で、特にイワシ、サバ、牛肉、豚レバー、鶏むね肉などの動物性食品に多く含まれ、大豆やブロッコリー、ピーナッツなどの植物性食品にも含まれているため、毎日の食事にうまく取り入れることができます。

ミトコンドリアを活性化させるには、適度な運動や良質な睡眠、ストレスのコントロールも欠かせませんが、まずは「食べてミトコンドリアを元気にする」ことが最も基本的で続けやすい方法です。

朝食にCoQ10を含む食材を取り入れることで、日中のエネルギー生成がスムーズになり、活力ある一日を過ごせるようになります。

年齢を重ねても疲れ知らずで、イキイキと動ける体を保つためには、細胞レベルでのエネルギー生産を支えるミトコンドリアのケアが欠かせません。

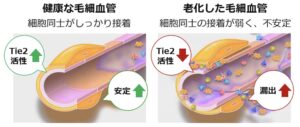

毛細血管のケアにはTie2を

年齢とともに減少してしまう「毛細血管」を回復させるカギとして注目されているのが、「Tie2(タイツー)」という受容体です。

Tie2は血管内皮細胞を支える働きを担っており、これを活性化させることで、弱った毛細血管を修復・再生し、血流を改善することができると報告されています。

血液の巡りが良くなることで、栄養と酸素が全身に行き渡りやすくなり、肌のツヤやハリ、体の温かさ、疲労回復力の向上にもつながります。

このTie2を活性化するとされる食材が、「ルイボスティー」「シナモン」「ヒハツ(ロングペッパー)」などの自然素材です。

いずれも強力な抗酸化作用とともに、毛細血管を守る植物成分が含まれており、血流をサポートしながら体の内側から若さを引き出してくれます。

日々のお茶習慣や、料理のスパイスとして手軽に取り入れることで、若々しさと健康の土台づくりに役立ちます。

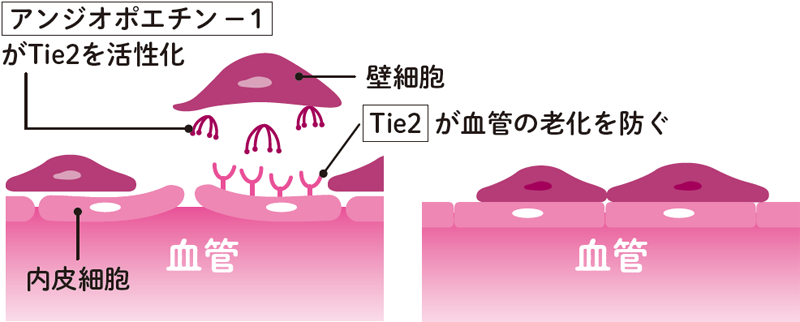

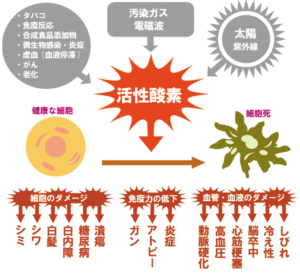

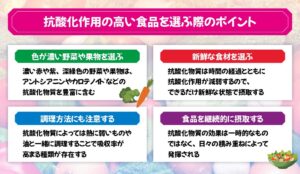

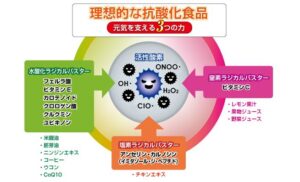

老化原因フリーラジカルを撃退する

私たちの体を老化させる大きな原因のひとつが、「フリーラジカル(活性酸素)」

フリーラジカルは、細胞を酸化させ、ダメージを与える物質であり、とくに血管の老化を進行させる主犯格として知られています。

血管がもろくなると、動脈硬化や高血圧、脳梗塞、心筋梗塞など、さまざまな生活習慣病を引き起こすリスクが高まります。

ただし、活性酸素は本来、体にとって必要な存在でもあり、体内に侵入した細菌やウイルスを攻撃する免疫機能の一部として働くからです。

問題は活性酸素が増えすぎることで、過剰なストレス、喫煙、紫外線、運動不足、過食などが原因で活性酸素が増えると、細胞や血管に過剰なダメージを与え、老化が加速してしまうのです。

このフリーラジカルに対抗するために、体が本来持っている“防御力”として働くのが「抗酸化物質」です。

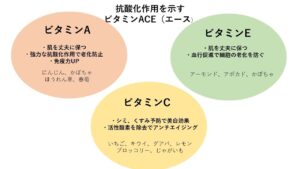

抗酸化物質は、余分な活性酸素を中和し、細胞の酸化を防ぐ役割を担っています。代表的な抗酸化ビタミンとしては、「ビタミンA」「ビタミンC」「ビタミンE」があり、それぞれが異なる働きで体を守っています。

ビタミンAは皮膚や粘膜の健康を守り、免疫力を維持する働きがあります。

ビタミンCは水溶性の抗酸化物質で、血液や細胞内の酸化を防ぐとともに、コラーゲン生成にも関与しています。

ビタミンEは脂溶性で、細胞膜の酸化を防ぎ、血管の柔軟性を保つ作用があり、これら3つのビタミンは一緒に摂ることで相乗効果を発揮し、体全体の酸化ストレスを抑えてくれるのです。

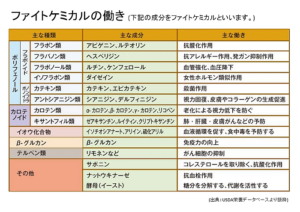

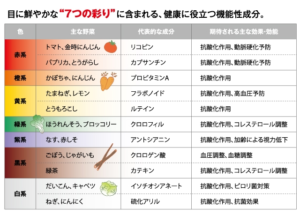

さらに注目したいのが、「ファイトケミカル」と呼ばれる植物由来の抗酸化成分です。

ファイトケミカルは、野菜や果物、香辛料、ハーブなどに含まれる天然の化合物で、色や香り、苦味のもとでもあります。

代表的なものには、トマトのリコピン、緑茶のカテキン、赤ワインのレスベラトロール、ブロッコリーのスルフォラファンなどがあります。

これらのファイトケミカルは、免疫力の強化やがん予防、血流改善など、さまざまな健康効果をもたらすとされており、抗酸化ビタミンと並んでフリーラジカルの除去に大きな役割を果たします。

毎日の食事に、彩り豊かな野菜や果物を取り入れることは、若々しい体を維持するための何よりの習慣となります。

食事で体の糖化をくいとめる

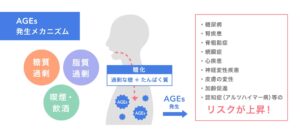

私たちの体の老化を進める要因の一つが「糖化」、糖化は体内の余分な糖とたんぱく質が結びついて「AGEs(終末糖化産物)」と呼ばれる物質をつくります。

これが肌のシワやくすみ、血管の硬化、骨や関節の劣化といった老化現象を引き起こし、AGEsは一度体内にたまると分解されにくく、さまざまな生活習慣病のリスクも高めてしまいます。

AGEsは体内で自然に生成されるほか、私たちが日常的に食べる「食品の中」にも含まれ、強い加熱調理によって発生しやすく、揚げ物や焼き物、炒め物などは注意が必要です。

高温調理によって糖とたんぱく質が反応し、AGEsが大量に発生してしまうのです。

また、食材自体にもAGEsが多く含まれるものがあり、脂肪の多い肉や加工食品はAGEsの供給源になりやすい傾向があります。

そんなAGEsの摂取や生成を抑える方法の一つが、「食事にお酢を取り入れる」ことで、お酢にはAGEsの形成を抑える作用があるとされており、焼き魚や揚げ物にレモンや酢をかけるだけでも効果が期待できます。

和食に多い「酢の物」や「甘酢あんかけ」も、実は糖化対策に適した調理法と言えるでしょう。

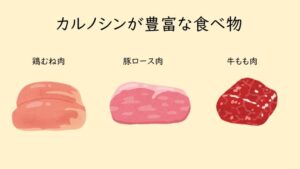

さらに注目したいのが、鶏肉に多く含まれる「カルノシン」という成分になり、カルノシンは抗糖化作用を持つアミノ酸の一種で、AGEsの生成をブロックする働きがあり、糖化による老化を防ぐ天然の成分。

脂肪が少なく高たんぱくな鶏むね肉やささみは、糖化対策にも筋肉維持にも理想的な食材です。

調理法を見直し、酢やカルノシンを活用することで、AGEsの蓄積を抑え、体の内側から若さを保つことができます。

まとめ:筋肉と骨は食べて強化 老化に負けない体に

筋肉と骨作りの基礎作りが

わかったから実行しなきゃね

今日からプラス一品で

体の基礎を強固にできます

本日は、日々の食事習慣で筋肉と骨を守ってフレイル重病対策の話を解説していきました。

・BCAAの意識で体の基礎が変わる

・油を見直して体に栄養を隅々に

・コエンザイムQ10をミトコンドリアを活性化

体の土台である筋肉と骨の維持、タンパク質とともに、ビタミンDやカルシウム、BCAAといった成分を意識してとることで、筋力低下や骨粗しょう症を防ぐことができます。

高野豆腐、カマンベールチーズ、牛乳、カツオ節、干ししいたけ、サバ缶など、日常に取り入れやすい食材が大いに役立ちます。

また、心のエネルギーと安定を支えるために、GABAやチロシン、トリプトファンといったアミノ酸の重要になるので、しっかりと日々の摂取を。

食べることは、毎日の中で最も自然で続けやすい健康習慣です。一度にすべてを変える必要はなく、できることから、ひとつずつ、自分の体と心をいたわる選択をしていきましょう。

体の基礎を今日から作り

老化スピードを落としていこう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

10-終

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219d731b.5da08e0a.219d731c.c8aee4cc/?me_id=1212142&item_id=10126492&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fkikaku%2F2508%2Fshohin%2F250801_am.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f9aabec.637547a8.2f9aabed.3bc693ff/?me_id=1256134&item_id=10001376&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftabemon-dikara%2Fcabinet%2F09465954%2Fusa897.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45615430.d5e7f4db.45615431.b5acab31/?me_id=1213274&item_id=10000197&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanbutunosato%2Fcabinet%2F00092313%2Fimgrc0078148592.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b1ba2ec.a2bed5ce.4b1ba2ed.0e0dc294/?me_id=1202430&item_id=10000053&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foita-shiitake%2Fcabinet%2F01393706%2F01398700%2Fimgrc0101659906.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d31ea8d.4f38f1a2.2d31ea8e.54ddd53a/?me_id=1361769&item_id=10000961&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fquickfactory%2Fcabinet%2Fdelica%2Fkandume%2Fitou_saba%2Frfushiyou_24.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b1bc0bf.fcae28c3.4b1bc0c0.9a586030/?me_id=1428918&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flulumilk%2Fcabinet%2Flulumilk%2F11209142%2F11513614%2Flulumilk_0725-100.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f8a00d1.a2664ef5.3f8a00d2.5155efad/?me_id=1251344&item_id=10001112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnatuland-asahi%2Fcabinet%2Fshohin%2Fegoma%2Fegoma_280g3-sum02.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30428f93.15e7832b.30428f94.5d3e44f3/?me_id=1369455&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2Fthumb%2Ftop%2Fimgrc0129661885.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6aceb.767c384e.22a6acec.84ce3c37/?me_id=1306273&item_id=10003438&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukaidrink%2Fcabinet%2F981%2F18981.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b22a9bc.0342ff5f.4b22a9bd.ccb91910/?me_id=1228123&item_id=10000884&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenbio%2Fcabinet%2Fdhc_n%2F4511413403723_n.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/364d0fef.1e685a68.364d0ff0.fee6c435/?me_id=1268214&item_id=10002380&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcuremart%2Fcabinet%2Fp%2F3022601.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3692d8b6.8a87de14.3692d8b7.f847fd20/?me_id=1366655&item_id=10000182&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoyomarket%2Fcabinet%2Fcampaign%2Fnail%2Fimgrc0135859340.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b22ebba.cb90bcca.4b22ebbb.b4efa763/?me_id=1410617&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyuki-technoservice%2Fcabinet%2Fcompass1729043083.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/234dc4f0.964ba8bb.234dc4f1.238fada8/?me_id=1208420&item_id=10020376&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyunan%2Fcabinet%2Fbicosume%2Ftanpaku%2Fpurotein2023.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6b6ac.66f676e5.22a6b6ad.c8ddbf4f/?me_id=1384858&item_id=10000102&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgrong%2Fcabinet%2Fpointdeal%2F15%2Fgrong-272_rsmn_pt.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4559a4fe.d2a5c945.4559a4ff.c6d34867/?me_id=1253924&item_id=10000845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F1fukuya%2Fcabinet%2F02814358%2F02960115%2Fimida_1mon_sum.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント