こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、血糖値を下げる習慣作りを 血糖値調整し不調知らずの話になります。

主人が先日血糖値が高かったんだけど

私も心配になってきたわね

ご主人の血糖値が高かったのですか

それは心配になってきますね

あまり甘い物も食べてないから

大丈夫だと思うんだけど心配よ

血糖値は甘い物だけではありません

まずは今の現状を見直してみましょう

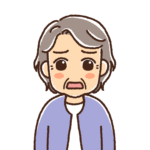

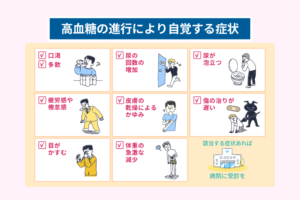

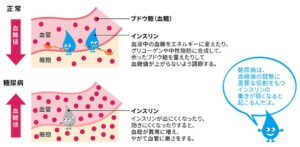

血糖値は健康診断で注目される数値のひとつですが、見過ごされがちなのが「少し高め」の状態です。

放置すると糖尿病や動脈硬化、腎臓病など、全身の健康に影響を及ぼす危険性があり、血糖値は、ちょっとした生活習慣の積み重ねで、確実に改善できる数値です。

食べ方、運動、睡眠、ストレス対策など、日々の習慣を見直すことで、無理なくコントロールすることができます。

本日から血糖値を安定させていき、将来の重病の予防を行っていき、普段の健康状態をしっかりと維持していきましょう

・小麦粉の量調整して血糖値改善

・高血糖状態の放置が重病に

・高血糖と認知症の関係性

高血糖の放置は健康寿命に直結

早い段階での対策改善を

目次

疲労の原因にもなる糖質

「疲れが抜けない」「午後になるとだるくなる」と感じている人は、糖質の摂りすぎが原因かもしれません。

糖質は体にとって重要なエネルギー源ですが、摂りすぎると血糖値を急上昇させ、逆に体に負担をかけてしまいます。

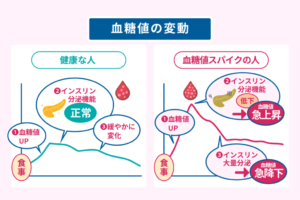

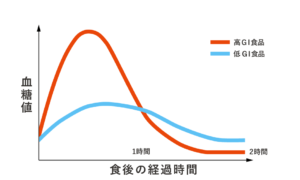

食後に血糖値が急上昇し、その後急激に下がる現象を「血糖値スパイク」と呼びます。

このとき、体はインスリンというホルモンを大量に分泌して血糖値を下げようとしますが、その働きが追いつかないと、血糖値が一気に下がり、エネルギー切れのような状態が「糖質疲労」です。

糖質疲労になると、体はだるくなり、集中力が落ち、イライラしやすくなるなど、心身の不調を招きます。

午後に甘いお菓子や菓子パンなどを摂ると、血糖値の乱高下が起こりやすく、かえって疲労感を強めてしまいます。

午後の糖質は適量にとどめ、食物繊維やたんぱく質を一緒に摂ることで、糖質との付き合い方を見直し、血糖値の安定を図りましょう。

小麦粉の総量を減らす

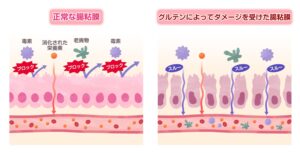

近年、欧米では「グルテンフリー」が注目され、小麦に含まれるたんぱく質「グルテン」が原因で起こる「セリアック病」という自己免疫疾患が背景にあります。

セリアック病の人は、小腸がグルテンに反応して炎症を起こし、栄養吸収に支障をきたすため、グルテンを完全に除去する必要があり、グルテンフリーにすることで症状は改善され、健康を維持できます。

しかし、グルテンフリー=ヘルシーとは限りません、市販のグルテンフリー食品には、精製されたデンプンや糖質が多く含まれている場合もあり、血糖値を急上昇させる原因になります。

一方、玄米や全粒粉など「茶色い炭水化物」は、白米や小麦粉に比べて食物繊維が豊富で、血糖値の上昇がゆるやかです。

ただし、糖質そのものの量はさほど変わらないため、「茶色い=安心」ではなく、糖質の総量を意識して減らすことが大切です。

ナッツが血糖値を抑える

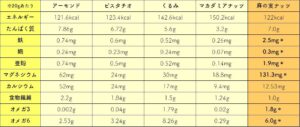

血糖値が気になる人にとって、間食の選び方はとても重要で、おすすめなのがナッツ類です。

ナッツは糖質が少なく、ビタミン、ミネラル、食物繊維、良質な脂質を豊富に含む、栄養価の高い食品です。

注目したいのは、ナッツが「低GI食品」である点で、GI値とは、食品を食べた後の血糖値の上昇度を示す指標で、ナッツは血糖値を急激に上げにくい低GI食品に分類されます。

お腹がすいたときにひとつまみのナッツを取り入れることで、間食による血糖値の上昇を防ぎながら、満足感も得られます。

ただし、ナッツは脂質も多いため、食べすぎには注意が必要です。1回に食べる量は20粒程度を目安に、無塩・無添加のものを選ぶとよいでしょう。

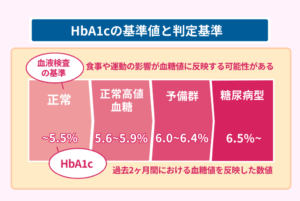

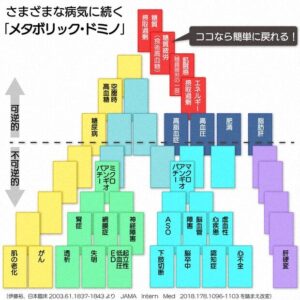

高血糖状態は多くの重病を招く

生活習慣病は、それぞれが独立して存在しているわけではなく、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、これらは互いに影響し合い、まるでドミノ倒しのように連鎖的に進行するのが特徴です。

この関係性を「メタボリックドミノ」として提唱したのが、東北大学の伊藤裕教授です。

メタボリックドミノとは、一見小さな乱れが、次々と生活習慣病を引き起こしていく危険性を示す概念です。

たとえば「食後高血糖」が起きると、体型にかかわらず糖尿病のリスクが高まります。

これは肥満でなくても、糖質の過剰摂取によって血糖値が急上昇し、膵臓に負担がかかることで始まります。

糖質過多の生活を続けていると、血糖値の乱高下が繰り返され、やがて血管にダメージが蓄積され、高血圧を招き、血中の脂質バランスも崩れて脂質異常症へ。

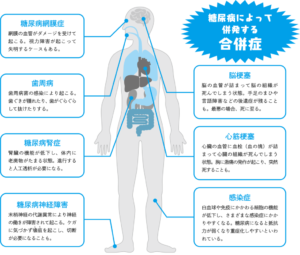

そして、体内でインスリンの効きが悪くなることで糖尿病が進行し、最終的には脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる重大疾患へとつながっていくのです。

このドミノを止める鍵は、「最初のひと押し」をつくらないこと、日々の食生活で糖質過多を防ぎ、血糖値を安定させることが、生活習慣病を未然に防ぐもっとも確実な対策になります。

糖尿病は発ガンリスクを上げる

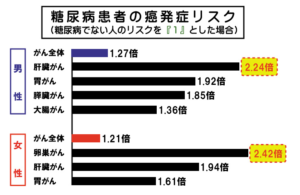

糖尿病は血糖値が高い状態が続くことで起こる病気ですが、その影響は血管や神経にとどまらず、「がん」のリスクの高めることが分かってきました。

注目すべきなのが、福岡県久山町で長年行われている大規模な疫学調査です。

この研究によると、糖尿病の前段階である「境界型糖尿病(予備軍)」の人は、健常者に比べて発がんリスクが約1.5倍に、糖尿病の人では約2倍になるという結果が報告されています。

がんの種類としては、膵臓がん、大腸がん、肝臓がんなどとの関連が特に強いとされます。

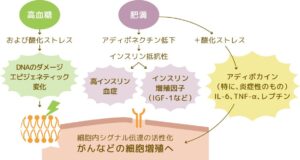

その背景には、高血糖状態が体内の慢性的な炎症を引き起こし、細胞の異常増殖を促すことが関係しています。

また、インスリンそのものが細胞増殖因子として働き、「がんの芽を育てる」という指摘もあり、血糖値が高い環境は、がん細胞が成長しやすい「温床」になる可能性があるのです。

高血糖と認知症の関係

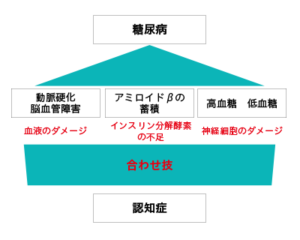

近年の研究で、認知症と高血糖の深い関係が明らかになり、認知症を防ぐためにも、血糖値のコントロールは非常に重要です。

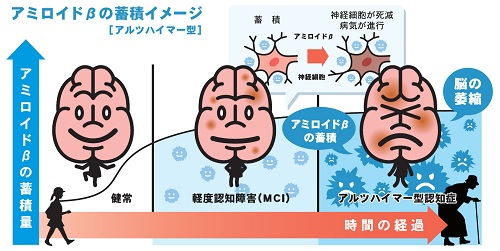

血糖値が高い状態が続くと、体内でインスリンの働きに異常が起きやすく、インスリンには、脳内の老廃物である「アミロイドβ」を分解する役割もあります。

このアミロイドβは、アルツハイマー型認知症の原因物質のひとつとされています。

しかし、高血糖状態が続くと、インスリンが常に大量に分泌されるようになり、やがて「インスリン抵抗性」が生じ、アミロイドβの分解がうまくいかずに、脳内に蓄積されやすくなるのです。

さらに、糖尿病が進行すると脳の神経細胞への栄養供給も悪くなり、記憶力の低下や認知機能の障害が現れやすく高齢者では、その影響が顕著にあらわれます。

認知症は一度発症すると回復が難しいため、早い段階で血糖コントロールを意識していきましょう。

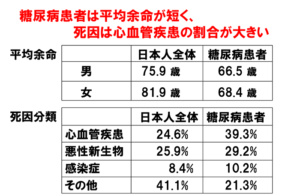

糖尿病は寿命が短くなってしまう

糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態が続く病気ですが、その影響は血管や神経の障害だけにとどまらず、糖尿病の人は「老化が10年早く進む」といわれています。

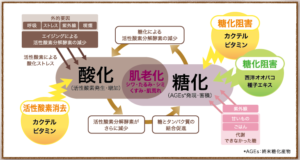

その原因のひとつが、血中に余分な糖があることで起こる「糖化」と「酸化」です。

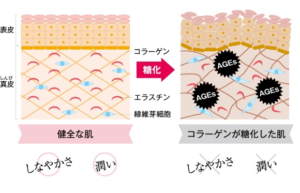

糖化とは、体内のたんぱく質と糖が結びつき、AGEs(終末糖化産物)という老化物質が生まれる現象で、AGEsは血管の内側を傷つけ、しなやかさを失わせることで動脈硬化や肌のたるみなどの老化現象を引き起こします。

また、高血糖状態が続くと酸化ストレスも増加し、細胞がダメージを受けやすくなり、このような酸化と糖化のダブルパンチが、内側から体を老けさせるのです。

さらに、AGEsは皮膚のコラーゲンも破壊するため、見た目にも影響を及ぼし、肌のくすみやしわ、たるみなど、外見の老化が進みやすくなるのです。

適正な糖質量で高血糖を防ぐ

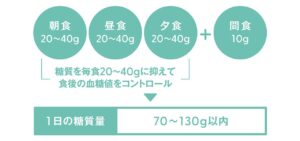

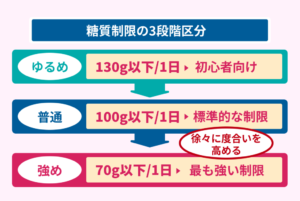

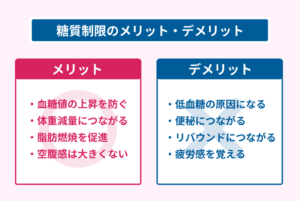

血糖値の乱高下や糖尿病、肥満を防ぐために、「糖質制限」が注目されています。

しかし、やみくもに糖質を減らすのではなく、自分に合った「適正糖質」を知ることが、健康を守るうえでとても重要です。

一般的に、1日に必要な糖質量は70〜130gとされていまが、ご飯茶碗1杯(150g)で約55gの糖質が含まれていることを考えると、1食あたりの主食を軽めに抑える程度の調整が求められます。

糖質を過剰に制限すると、エネルギー不足や筋肉量の低下、集中力の低下などを招く恐れがあるため、「ゼロを目指す」のではなく、「適量を見極める」ことが大切です。

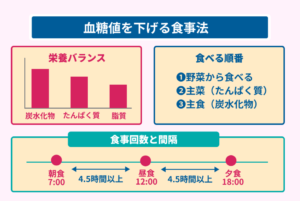

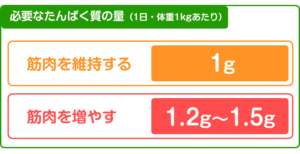

糖質の量だけでなく、一緒に摂る栄養素も血糖コントロールには大きな影響を与えます。

重要なのがたんぱく質となり、1日の必要量は「体重×1.0g」が目安で、たとえば体重60kgの人なら1日60g程度のたんぱく質が必要になります。

これを朝・昼・晩の3回に分けて、毎食きちんと摂ることで、血糖値の安定に役立ち、筋肉量の維持や基礎代謝の向上にもつながります。

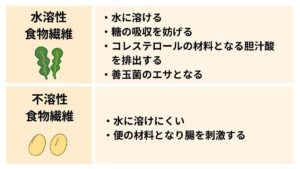

さらに、食物繊維も欠かせません、野菜、海藻、きのこ、豆類などに豊富に含まれる食物繊維は、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防いでくれます。

とくに不溶性と水溶性のバランスを意識して取り入れることで、腸内環境の改善にもつながり、結果的に代謝全体のバランスを整える効果が期待できます。

食べ方の工夫も忘れてはいけません、早食いは血糖値の急上昇を招くため、よく噛んでゆっくり食べることが基本です。

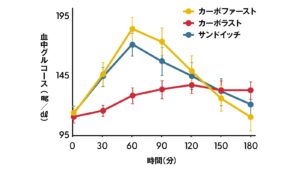

また、「カーボラスト」と呼ばれる方法、つまり野菜やたんぱく質から食べ、糖質(炭水化物)を最後に摂る順番を守るだけで、血糖値の上昇を抑えられることが分かっています。

糖質を適切に管理するには、「量」「質」「食べ方」のすべてを意識する必要があります。

完全な糖質カットは体への負担が大きく、続けるのも困難で、重要なのは、「ゼロを目指す」のではなく、自分に合った適正量を知って続けていきましょう。

無意識の果糖の摂取を控える

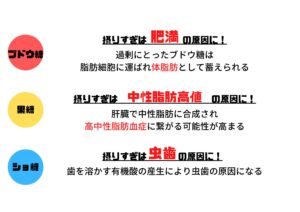

肥満の原因というと、まず思い浮かぶのが「食べ過ぎ」ですが、近年の研究では、それだけでは説明できない背景があることが分かってきました。

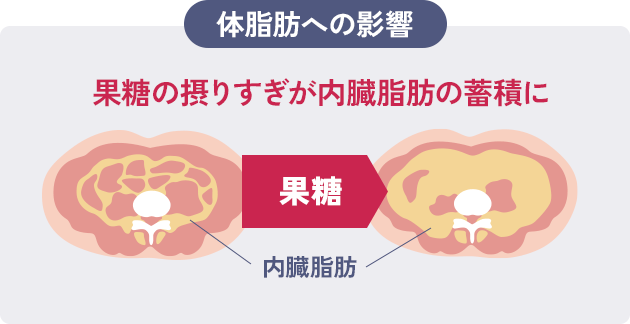

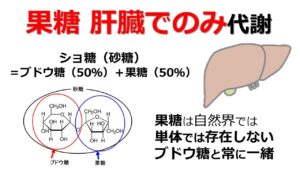

そのひとつが、「果糖」の摂りすぎ、果物やハチミツに含まれる自然な糖分であり、一見ヘルシーに思えるかもしれませんが、実は脂肪として体内に蓄積されやすいという性質を持っています。

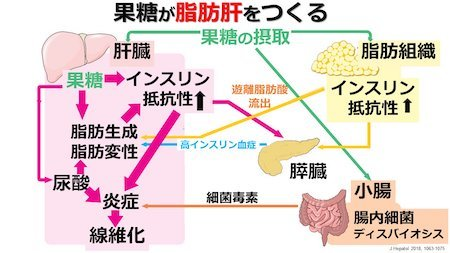

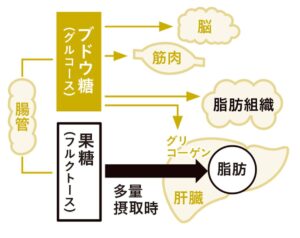

果糖は、ブドウ糖とは異なり、血糖値をほとんど上昇させず、一時的に「血糖値に優しい糖質」として注目されたこともありますが、代謝のされ方が問題です。

摂取された果糖の約80%は肝臓で代謝され、その過程で中性脂肪に変わりやすいという特徴があり、肝臓に脂肪が蓄積され脂肪肝の原因となります。

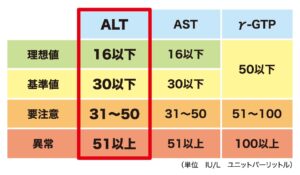

注意が必要なのが、ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)という肝機能の指標です。

健康診断でこの数値が30を超えている人は、肝臓に脂肪がたまりやすくなっている可能性があり、知らず知らずのうちに「非アルコール性脂肪肝(NAFLD)」が進行しているかもしれません。

これは将来的に糖尿病や心血管疾患のリスクを高めるだけでなく、肝硬変や肝がんへと発展することもあるため、軽視はできません。

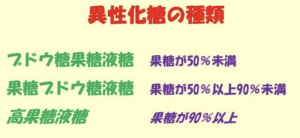

さらに問題となるのが、現代人が日常的に口にしているジュースや炭酸飲料、エナジードリンクなどに含まれる「果糖ブドウ糖液糖」です。

これは、人工的に作られた甘味料で、コーンシロップなどを加工して作られたものになり、安価で甘みが強いため、清涼飲料水や加工食品に広く使われています。

果糖ブドウ糖液糖は、パッケージに記載されている「栄養成分表示」だけでは気づきにくく、習慣的に摂取してしまっている人も少なくありません。

こうした“見えない果糖”の蓄積が、気づかぬうちに肝臓を疲弊させ、脂肪を増やし、体重を増加させているのです。

果物に含まれる果糖にも注意が必要となり、果物はビタミンや食物繊維も豊富に含まれており、適量であれば健康的な食品ですが、食べすぎは禁物です。

甘みの強いバナナやマンゴー、ぶどう、ジュースに加工された果物は果糖が濃縮されやすく、太りやすさに直結します。

したがって、肥満が気になる人は、まず「果糖の量」を見直すことが大切です。

具体的には、ジュースや清涼飲料水を控える、加工食品のラベルを確認する、果物を食べる量や時間(夜間を避ける)に注意する、などの習慣が求められます。

まとめ:高血糖になる前に重病の対策

血糖値の注意の仕方がわかったわ

夫婦でしっかりと注意していくわ

早めの対策を取ることで

健康寿命をぐんっと伸ばせます

本日は、血糖値を下げる習慣作りを 血糖値調整し不調知らずの話を解説していきました。

・食べる順番で血糖値のケアを

・間食で血糖値を上げない

・糖尿病と認知症を抑制していく

現代は食材に溢れており、意識をしていないと常に血糖値が高い状態になり、血管がドロドロ、血管も日々ダメージを負ってしまいます。

生成した主食ではなく、茶色の主食に変えることで、噛む回数が増加し、血糖値の上昇も抑えることもでき、満腹感、血管を労わることができるのです。

血糖値が高いまま放置をし続けてしまうと、糖尿病から腎臓を弱め、認知症、血管系の重病、目、肝臓など多くの病気のリスクを上昇させるのです。

今日から血糖値を上げない生活を意識していき、将来の重病リスクを下げ、ミライフを楽しめる健康寿命を伸ばしていきましょう

血糖値を上げない意識だけで

健康管理に効果を発揮します

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

11-3

コメント