目次

- 1 血栓を作らない食事法を

- 1.1 ナットウキナーゼが血栓を溶かす

- 1.2 血液サラサラ効果が高い玉ねぎ

- 1.3 お酢を使って糖の吸収を抑える

- 1.4 魚の油が血栓の予防に

- 1.5 玄米を主食にして血糖値改善

- 1.6 オートミールで食物繊維を

- 1.7 そばの力で血管を修繕

- 1.8 パンは全粒粉をチョイスする

- 1.9 完全栄養食の卵で血管を若く

- 1.10 血圧を整える大豆製品

- 1.11 肉は部位を選んで食べていく

- 1.12 鮭のアスタキサンチンで血管ケア

- 1.13 貝類でミネラルをプラスしていく

- 1.14 トマト習慣で高血圧を対策

- 1.15 ビタミンCの宝庫パプリカ

- 1.16 オクラのネバネバで糖化防止

- 1.17 ほうれん草で動脈硬化予防

- 1.18 ごぼうで腸から血管ケアを

- 1.19 もやしで糖の吸収を遅延していく

- 1.20 にんじんで血管を丈夫に

- 2 まとめ

血栓を作らない食事法を

血栓を作らない食事のポイントになるのが、血圧、血糖、コレステロールを日々コントロールしていくことになります。

このことを少しずつ意識していくだけで、血管、血液、血流の改善へと繋がり、負担が減っていき血栓ができにくい血管環境になるのです。

血管系を今日から整えていくことで、体の隅々に栄養、酸素が行き渡るので、免疫力も上がり不調知らずの日々を送ることにも繋がるので、ぜひ血栓改善食材を

ナットウキナーゼが血栓を溶かす

納豆は日本の伝統的な発酵食品として親しまれていますが、その健康効果は現代の科学でも注目されています。

血栓を溶かす作用をもつ「ナットウキナーゼ」という成分が、循環器系の健康維持に重要な働きをしていることが、多くの研究で明らかになってきました。

国立がん研究センターなどが中心となって行われた大規模な疫学調査によると、発酵性大豆製品、つまり納豆や味噌などをよく食べている人は、そうでない人に比べて循環器疾患による死亡リスクが低いという結果が得られているのです。

注目されたのが納豆です。1日に納豆1パック(約50g)を継続的に食べている人は、納豆を食べない人と比べて循環器疾患の死亡リスクが約10%も低かったと報告されています。

この効果の中心にあるのが、納豆特有の酵素「ナットウキナーゼ」です。ナットウキナーゼは、納豆菌による発酵の過程で生成されるタンパク質分解酵素で、血栓の主成分である「フィブリン(Fibrin)」を直接分解する働きを持っています。

フィブリンは、止血のために必要な成分ですが、体内で過剰に生成されたり、自然に分解されずに残ってしまうと血栓となり、血流を妨げてしまうのです。

本来、体内には血栓を溶かす「線溶(せんよう)系」という仕組みがありますが、年齢や生活習慣の影響でこの働きが弱まると、血栓が溜まりやすくなります。

ナットウキナーゼは、この線溶系をサポートし、血管の中にできた血栓を分解・排除する力を持っているため、自然な血液の流れを保つ助けとなるのです。

ナットウキナーゼの優れた点は、口から摂取してもその活性が失われにくいこと、食後数時間で血中に取り込まれ、血栓を溶かす働きが確認されています。

寝ている間は血流がゆっくりになるため、夜に納豆を食べると、血栓予防の効果がより期待できるという声もあるのです。

血液サラサラ効果が高い玉ねぎ

身近な野菜の代表格である玉ねぎは、実は血液をサラサラに保つ強力なパートナーです。

食卓に自然に取り入れられる食材でありながら、血管の健康を守る成分がたっぷり含まれているのです。

玉ねぎの血液サラサラ効果の主役は「硫化アリル」という成分、硫化アリルは、玉ねぎを切ったときに目がしみる原因でもある独特な辛味成分になり、血小板の凝集を抑え、血栓をできにくくする働きがあるのです。

血栓の原因の一つは、血液中の血小板が過剰にくっついて固まりを作ることですが、硫化アリルはその作用を穏やかにし、血液の流れをスムーズに保ちます。

また、玉ねぎには「ケルセチン」というポリフェノールも豊富に含まれ、ケルセチンは強力な抗酸化作用をもち、血管の内皮細胞を酸化から守る役割をもたらします。

血管が酸化すると、傷つきやすくなり、そこに血小板が集まって血栓ができやすく、ケルセチンは血栓の土台となる血管ダメージの予防にも一役買っているのです。

実際に、玉ねぎを日常的に食べている人は血液の粘度が低く、血圧やコレステロール値も安定しやすいという報告も上がっています。

動脈硬化や高血圧、心筋梗塞、脳梗塞などのリスクがある中高年世代には、玉ねぎの健康効果を活かさない手はありません。

ただし、血液をサラサラにする作用があるということは、抗血栓薬を服用している人にとっては相互作用に注意が必要な場合もあるので、医師と相談の上、日々の食事に無理のない範囲で取り入れるようにしましょう。

お酢を使って糖の吸収を抑える

身近な調味料のひとつである「お酢」には、糖の吸収を穏やかにする働きがあることがわかっています。

食後の血糖値の急上昇を抑える効果が注目されており、血栓や動脈硬化のリスクを下げるためにも、毎日の食事に上手に取り入れていきたい調味料になります。

お酢に含まれる「酢酸」は、小腸での糖の吸収を緩やかにする作用があり、食事から摂取された炭水化物がブドウ糖へと分解される過程に影響を与えるためで、結果として血糖値の上昇スピードを抑えてくれるのです。

急激な血糖上昇は、インスリンの過剰分泌を引き起こし、体脂肪の蓄積や血管のダメージ、そして血栓の原因にもつながります。

また、酢酸は胃から腸への食べ物の移動をゆるやかにする「胃排出の遅延効果」もあり、この効果によって満腹感が持続しやすくなり、過食の予防にも役立つのです。

酢の物やドレッシング、またはお酢を使った煮物など、日常の食卓に無理なく取り入れる方法になり、料理に少し酢を加えるだけで、味が引き締まるだけでなく、血糖値の管理にもつながります。

ただし、空腹時に原液で飲むのは胃を荒らす原因になるため、水や料理に薄めて使い、1日大さじ1〜2杯を目安に、継続的に取り入れていきましょう。

魚の油が血栓の予防に

魚に含まれる油、特に青魚に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)は、血栓を予防するために非常に有効な成分

これらは「オメガ3脂肪酸」と呼ばれる良質な不飽和脂肪酸で、血液の流れをスムーズにし、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの予防に役立つことが科学的にも明らかにされています。

EPAには、血液中の中性脂肪を減らす作用があり、血小板の凝集を抑制する働きもあるため、血液が固まりにくく、血栓ができにくい状態を体の中に作り出してくれるのです。

また、DHAは血管の柔軟性を保ち、血管の老化を防ぐ効果があり、血圧の安定にもつながります。

厚生労働省も、1日に魚を1皿程度食べることを推奨していますが、現代の日本では魚の摂取量が減っている傾向にあります。

若年層では肉中心の食生活が多くなっており、血液の健康を維持するには意識的に魚を取り入れる必要があるのです。

おすすめはサバ、イワシ、サンマ、アジなどの青魚を週に2〜3回食べ、焼き魚や煮付けのほか、缶詰やみそ煮などでもDHAやEPAを取ることが可能です。

忙しい日常の中でも、意識的に魚を取り入れることで、血管と血液の健康を守っていきましょう。

玄米を主食にして血糖値改善

主食を白米から玄米に変えるだけで、血糖値の安定に大きく役立ち、玄米は、白米に比べてビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれ、血糖値の上昇を緩やかにする低GI食品の代表格になります。

白米は精製されているため、炭水化物の吸収が早く、食後の血糖値が急激に上がりやすい反面、玄米はぬかや胚芽の部分が残っており、これが糖質の吸収を穏やかにしてくれます。

特に食物繊維が豊富なことから、腸での糖の吸収速度がゆっくりとなり、血糖値の急上昇を抑制するのです。

また、玄米に含まれるマグネシウムやビタミンB群は、糖代謝を助け、インスリンの働きをサポートする重要な栄養素でもあり、これらの成分が一体となって、血糖コントロールを助け、糖尿病の予防や改善につながっていくのです。

さらに、玄米にはよく噛まないと食べにくいという特徴があり、自然と咀嚼回数が増えることで満腹感も得やすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果ももたらすので、積極的に取り入れていきましょう

オートミールで食物繊維を

近年、健康志向の高まりとともに注目されているオートミール、その最大の特徴のひとつが、豊富に含まれる食物繊維

「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の両方をバランスよく含んでおり、腸内環境の改善や血糖値・コレステロール値のコントロールに役立つ優れた食品になるのです。

オートミールに多く含まれる水溶性食物繊維の代表が「β-グルカン」、腸内でゲル状になって糖や脂質の吸収を穏やかにし、食後の急激な血糖値の上昇を防ぎ、コレステロールの排出を促し、動脈硬化や心疾患の予防にもつながっていきます。

一方、不溶性食物繊維は腸を刺激して便通を促し、便秘の改善に役立ち、現代の食生活では食物繊維が不足しがちですが、オートミールなら手軽に補えるのです。

1食分(約30g)で、食物繊維をおよそ3g前後摂取できるのも魅力になり、毎日の食事にオートミールを取り入れることで、腸を整え、血管と血液の健康を守る力強い味方ってくれる食材です。

そばの力で血管を修繕

日常的に食べられている「そば」には、血管の健康を守るために欠かせない栄養素が多く含まれ、注目されているのが、「ルチン」という成分です。

ルチンはポリフェノールの一種で、毛細血管の強化や血流の改善に役立つとして、多くの研究でその効果が示されています。

毛細血管は非常に細く繊細で、加齢や高血圧、糖尿病、ストレスなどの影響で傷つきやすく、血流が悪化し、血栓や動脈硬化といったリスクが高まるのです。

ルチンにはこの毛細血管をしなやかに保ち、破れにくくする作用をもたらし、抗酸化作用もあるため、血管を傷つける原因である活性酸素を除去する効果ももたらします。

そばにはルチンだけでなく、ビタミンB群やマグネシウム、亜鉛といったミネラルも含まれており、これらも血管の修復や代謝に貢献してくれ、全粒粉で作られた「十割そば」は、そば粉の栄養がそのまま摂れるためおすすめです。

さらにそばは低GI食品であり、食後の血糖値の急上昇を抑える効果も期待ができ、血糖値の安定は血管への負担軽減にもつながるため、糖尿病予防の観点からも優れた主食といえるでしょう。

日常の食卓に、週に数回そばを取り入れることで、血管の健康を内側からサポートでき、美味しく食べながら、自然と血管修繕が進んでいくのは、そばならではの魅力になるのです。

パンは全粒粉をチョイスする

毎日の食事の中で、パンを選ぶ機会は多く、そのときに意識したいのが「全粒粉パン」を選ぶということ、全粒粉は、小麦の表皮・胚芽・胚乳のすべてを丸ごと挽いた粉で、白い小麦粉に比べて栄養価が高く、健康効果に優れています。

注目されているのが、血糖値の上昇を抑制し、白いパンは精製された小麦粉で作られており、糖の吸収が早いため血糖値が急上昇しやすくなるのです。

一方、全粒粉には食物繊維が豊富に含まれており、糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の急激な上昇を防ぐので、糖尿病予防や血管の健康を保つうえで非常に重要なポイントです。

さらに、全粒粉にはビタミンB群やマグネシウム、鉄分、亜鉛など、精製された小麦粉にはほとんど含まれない栄養素が含まれており、体の代謝や血管の修復、疲労回復にも役立ってくれるのです。

味や食感に慣れるまでは、全粒粉が50%程度混ざったタイプやロールパン型のものから始め、慣れてきたら、100%全粒粉パンを選ぶようにしていきます。

シンプルな食材ながら、選び方ひとつで血糖値や血管の健康状態に大きく影響するのがパン、主食として口にするからこそ、賢い選択を積み重ねていきましょう。

完全栄養食の卵で血管を若く

卵は「完全栄養食」と呼ばれるほど栄養バランスに優れた食品となり、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、脂質をバランスよく含み、これ一つで人が必要とする多くの栄養素をまかなうことができるのです。

高品質なたんぱく質を含み、たんぱく質は血管の内皮細胞の材料となり、傷んだ血管の修復や再生に欠かせません。

卵はアミノ酸スコア100という理想的なアミノ酸組成を持っており、体内で効率よく活用されます。

さらに、卵黄に含まれる「レシチン」には血液中の悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす働きがあるといわれ、レシチンには血管内の脂質の代謝をスムーズにし、血管を詰まらせるリスクを軽減する重要な成分です。

また、抗酸化作用を持つルテインやビタミンEも卵には含まれており、血管を老化させる活性酸素の除去にも貢献、これらは血管の弾力性を保ち、動脈硬化の予防にも役に立ってくれるのです。

かつてはコレステロールが多いと敬遠されがちでしたが、近年の研究では、卵を1日1個程度食べても血中コレステロールに大きな影響を与えないことが確認され、適量であれば血管を守る栄養源として非常に有効です。

毎日の食卓に、ゆで卵や卵焼き、卵スープなどで手軽に取り入れていき、血管の内側から若さと健康を育てていきましょう。

血圧を整える大豆製品

健康的な食生活に欠かせない食材のひとつが「大豆製品」、納豆、豆腐、味噌、豆乳など、私たちの食卓に身近な大豆製品は、血圧を安定させる働きでも注目されています。

その理由のひとつが、大豆に含まれる「イソフラボン」と「たんぱく質」で、大豆イソフラボンは、女性ホルモンに似た働きをもち、血管の拡張を助けて血流をスムーズにします。

また、大豆たんぱくは、血管の柔軟性を保ち、血圧の上昇を抑える働きがあるとされ、大豆製品は動物性たんぱく質に比べて脂質が少なく、塩分を抑えやすいのも利点。

肉類中心の食生活になりがちな現代では、大豆製品をうまく取り入れることで、血管と血圧に優しいバランスのよい食事が実現できるのです。

日々の食事に、納豆ご飯、冷ややっこ、味噌汁、豆乳スープなどを取り入れながら、無理なく血圧コントロールを行っていきましょう。

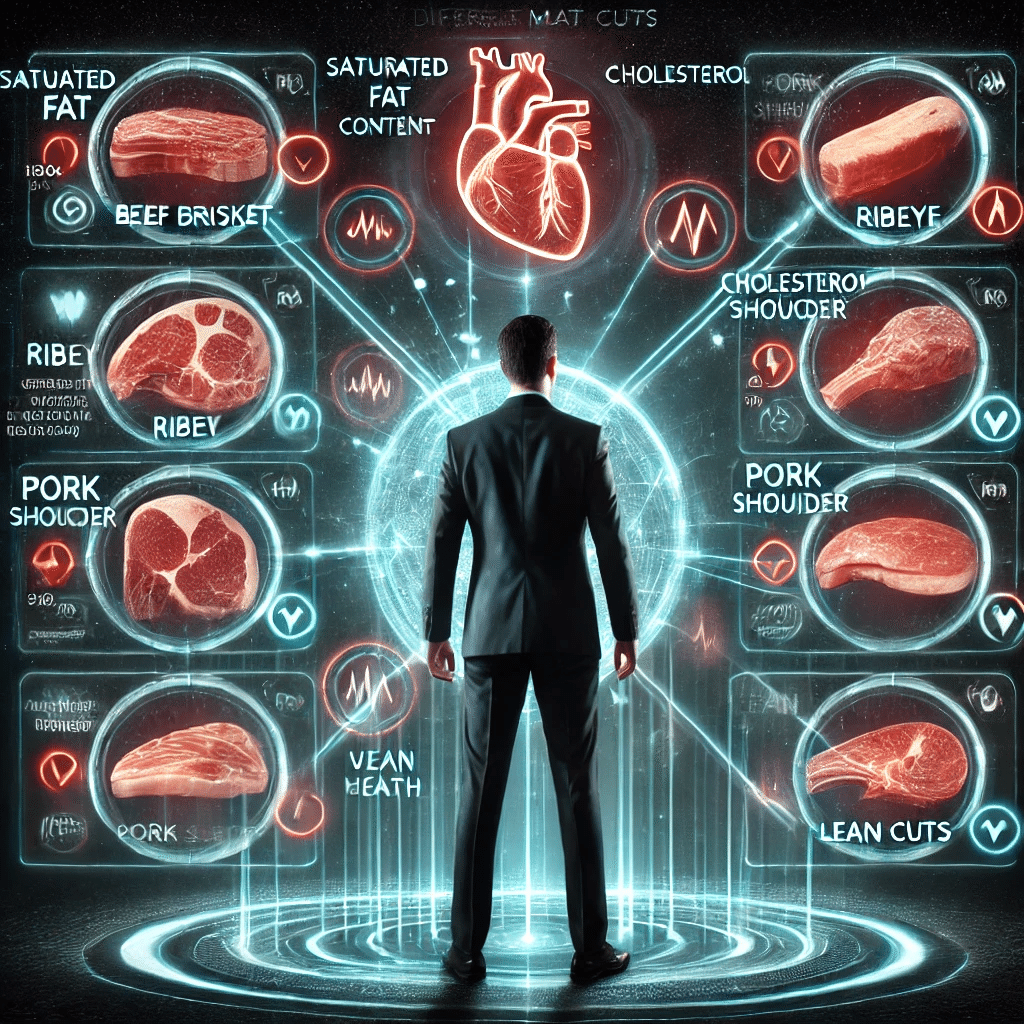

肉は部位を選んで食べていく

肉はたんぱく質の豊富な供給源として、健康維持に欠かせない食材のひとつですが、部位によって脂質の量や質が大きく異なるため、血管や血圧の健康を考えるうえで、賢く部位を選ぶことが重要になります。

脂質が多く含まれる部位は、柔らかくジューシーで美味しく感じやすい一方、飽和脂肪酸が多く、コレステロール値を上げたり、血液をドロドロにする原因にもなります。

たとえば牛肉であれば「バラ肉」や「リブロース」、豚肉では「肩ロース」などが該当し、食べ過ぎには注意が必要です。

一方、脂肪が少なくヘルシーな部位としては、牛肉なら「もも肉」や「ヒレ」、豚肉では「ヒレ」や「ロース」、鶏肉では「ささみ」や「胸肉」を食べていきましょう。

これらは高たんぱく・低脂肪であり、筋肉の維持や代謝の促進にも効果的、血管への負担も少ないため、日常的に取り入れやすい肉の選択肢となります。

調理方法にも工夫をし、揚げ物や炒め物よりも、蒸す・煮る・焼くといった調理法を選ぶことで、余分な脂を減らすことができ、健康的に仕上げることができます。

肉をまったく避けるのではなく、体にやさしい部位を上手に選んで、バランスのよい食生活を意識することが、血管と血液を守ることにつながっていくので、体に合った肉の食べ方を見つけていきましょう。

鮭のアスタキサンチンで血管ケア

鮭は栄養豊富な魚として知られていますが、注目すべきなのが「アスタキサンチン」という成分です。

鮭の身が美しい赤い色をしているのは、このアスタキサンチンによるもので、この天然の赤い色素には、強力な抗酸化作用があり、血管の健康を守る上で大きな役割を果たします。

血管は年齢とともに酸化や炎症によってダメージを受け、弾力を失い、動脈硬化へと進行しやすくなります。

アスタキサンチンは、活性酸素を除去する力が非常に高く、ビタミンEの約1000倍とも言われ、血管内皮を酸化から守り、血流をスムーズに保つ働きが期待できるのです。

また、アスタキサンチンはLDL(悪玉)コレステロールの酸化を防ぎ、血栓の形成を抑える働きも報告され、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な疾患のリスクを下げる効果も

さらに鮭には、血栓を防ぐEPAや脳や神経に良いDHAといったオメガ3脂肪酸も豊富に含まれているので、抗酸化・抗血栓・血管修復と血管ケアができるのです。

貝類でミネラルをプラスしていく

現代人の食生活では不足しがちなミネラル類、とくにカルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛などは、血管や心臓、神経系の健康を保つうえで欠かせない栄養素です。

これらを効率よく、しかも美味しく摂取できる食材として「貝類」はとても優れた存在です。

しじみ、あさり、はまぐり、ホタテ、牡蠣など、種類も豊富な貝類には、それぞれ異なるミネラルがバランスよく含まれています。

たとえば、しじみには鉄やカルシウム、ビタミンB12が多く含まれ、貧血や肝機能サポートに役立ち、あさりやホタテには亜鉛が豊富で、免疫力を高めたり、血管の修復を助ける働きがあるのです。

また、マグネシウムは血管をゆるめ、血圧を下げる方向に働きますが、これは貝類にも多く含まれている栄養素のひとつ、動脈硬化の予防や心筋の安定化にも関係するため、高血圧や心疾患の予防にも有効に働いてくれます。

加えて、貝類は低脂肪・高たんぱくであり、カロリーを気にせずに食べられる点でもメリットがあり、味噌汁や酒蒸し、煮つけ、パスタなどさまざまな料理に応用できるので、日々の食卓にも取り入れやすいのも魅力の一つです。

毎日は難しくても、週に2〜3回、貝類を取り入れることで、体に必要なミネラルをしっかり補給し、血管や血液の健康維持に努めていきましょう。

トマト習慣で高血圧を対策

トマトは、日々の食卓に取り入れやすい野菜のひとつですが、その健康効果は非常に高く、高血圧対策として注目されています。

トマトに含まれる栄養素の中で、代表的なのが「リコピン」で、リコピンは強力な抗酸化作用を持ち、血管の酸化ストレスを減らし、柔らかく保つことで、血流をスムーズにしてくれるのです。

また、トマトには「カリウム」も豊富に含まれており、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあります。

高血圧の原因のひとつが塩分の摂りすぎであることを考えると、カリウムの存在はとても重要で、塩分の多い食事が続いている人ほど、積極的にトマトを取り入れることで、血圧のコントロールに役立つのです。

さらに、トマトは水分も豊富で、脱水による血液の粘度上昇も防ぎ、血液がドロドロになると血圧は上がりやすくなるため、水分と抗酸化成分を同時に摂れるトマトは、まさに血管の味方になります。

生でサラダにするのはもちろん、加熱することでリコピンの吸収率が高まるため、スープや煮込み料理、トマトジュースなど幅広く取ることができます

ビタミンCの宝庫パプリカ

パプリカは、色鮮やかな見た目だけでなく、栄養価も非常に高い野菜で、注目すべきは「ビタミンC」の含有量。

赤や黄のパプリカは、同量のレモンよりも多くのビタミンCを含んでおり、抗酸化作用に優れています。

ビタミンCは血管の老化を防ぎ、コラーゲンの生成を助けることで血管をしなやかに保つ効果があります。

また、免疫力を高める働きもあり、日々の不調予防にも役立ち、パプリカは加熱にも比較的強く、炒めものやスープでもビタミンCが壊れにくいのも利点です。

オクラのネバネバで糖化防止

オクラの特徴といえば独特のネバネバ成分で、この粘りには水溶性食物繊維が豊富に含まれており、血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。

糖の吸収をゆるやかにすることで、体内で余った糖がたんぱく質と結びついて「糖化」するのを防ぎます。

糖化は老化や動脈硬化の一因とされており、日々の食事でコントロールすることが大切です。

また、オクラに含まれる成分は腸内環境を整える働きもあり、腸から血管、さらには全身の健康にまで良い影響を与え、加熱してもその粘りは保たれやすく、味噌汁、煮びたし、サラダなど、毎日の食事に取り入れやすいのも魅力です。

ネバネバ野菜の代表格であるオクラは、食後の血糖対策にも老化防止にも、心強い味方となってくれます。

ほうれん草で動脈硬化予防

ほうれん草は緑黄色野菜の代表格であり、動脈硬化の予防に大きな力を発揮する食材です。

ほうれん草には、抗酸化作用の高いビタミンCやE、そしてβカロテンが豊富に含まれ、これらの栄養素が血管の酸化を防ぎ、しなやかさを保ってくれるのです。

さらに、葉酸やマグネシウムも多く含まれ、血管の修復や血圧の安定に役立ち、葉酸は、血中のホモシステイン濃度を下げることで、動脈硬化の進行を抑える重要な働きをもたらしてくれます。

鉄分も多く貧血予防にも効果的なほうれん草、下ゆでしてお浸しにしたり、炒め物や味噌汁に加えるなど、日常的に取り入れていきましょう

ごぼうで腸から血管ケアを

ごぼうは食物繊維が豊富な根菜として知られ、腸内環境を整えるうえで非常に優れた食材で、「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の両方をバランスよく含んでいます

水溶性食物繊維は腸内で善玉菌のエサとなり、腸内フローラを整える働きがあり、不溶性食物繊維は便通を促進し、腸内の老廃物を排出します。

腸が整うことで、炎症物質や毒素の全身への影響が減り、結果として血管への負担を軽減してくれ、腸内で作られる短鎖脂肪酸(酪酸など)は、血管の炎症を抑える働きがあることも分かってきています。

きんぴらや煮物、味噌汁の具として手軽に使えるごぼうは、腸内環境を整えて血管の健康を守るためにも、日々の食事に積極的に取り入れていきたい野菜です。

もやしで糖の吸収を遅延していく

もやしは手軽で安価な食材ながら、健康面での効果も見逃せず、糖の吸収を穏やかにしてくれます。

食物繊維も豊富に含まれており、これが小腸での糖の吸収速度をゆるやかにし、食後の血糖値の急上昇を防いでくれるのです。

また、もやしにはビタミンCやカリウムも含まれ、血圧や血管の健康維持の他に、シャキシャキとした食感で噛む回数が自然と増えることも、満腹感を高め、食べ過ぎ防止に貢献します。

にんじんで血管を丈夫に

にんじんは、血管の健康を支える栄養が豊富に含まれる野菜で、強力な抗酸化作用を持つ「βカロテン」、この成分が体内でビタミンAに変換され、血管の内皮細胞を保護し、老化や炎症から守ってくれるのです。

さらに、にんじんに含まれるカリウムは、体内の余分な塩分を排出し、血圧を安定させる効果をもたらし、高血圧は血管を傷つける原因となるため、日常的にカリウムをしっかり摂ることは動脈硬化の予防につながります。

また、食物繊維も豊富で、腸内環境の改善にも役立ち、間接的に血液の質も向上するので、生のままサラダにしたり、炒め物や煮物、ジュースにしても美味しいので、積極的に取り入れていきましょう。

まとめ

血管と血液の健康を守るには、日常の食事の工夫が大きな鍵となり、納豆に含まれるナットウキナーゼは血栓を直接分解し、特に夜の摂取で血流改善が期待されます。

玉ねぎの硫化アリルやケルセチンは血小板の凝集や血管酸化を防ぎ、血液をサラサラに保ち、お酢の酢酸は糖の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を防ぐほか、満腹感を持続させます。

青魚のDHA・EPAは血管の柔軟性を保ち、中性脂肪や血栓を抑制、さらに、玄米やオートミールなどの食物繊維食品は血糖値を安定させ、そばや全粒粉パンは低GIで血管修復にも寄与します。

卵や大豆製品は血管を補強し、鮭のアスタキサンチンやトマトのリコピン、パプリカのビタミンC、ほうれん草の葉酸など抗酸化成分は血管の老化を防ぎます。

オクラやごぼう、もやしといった野菜類も糖や炎症を抑え、腸から全身の血管ケアにつながります。

こうした多彩な食品をバランスよく取り入れることで、血管のしなやかさを保ち、動脈硬化や高血圧、血栓症を予防しながら、健康寿命を延ばす食習慣が実現できるのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

31

コメント