目次

はじめに

日本人の平均年齢は世界の上位にランクインしていますが、健康寿命となると各国よりも大きく離されているのです。

日本は長生きはするものの、体のどこかしらに病気を抱えていたり、寝たきり、介護が必要な状態になっています。

長生きをするなら元気で長生きが理想とされ、そのためにも老けない生活習慣が重要になり、少しずつ実行していく必要があります。

長生きできる習慣を多く身に付けた人ほど体にいい影響を及ぼし、免疫力が上がり病気のリスクも減少していくので、ぜひ実践をしていきましょう。

食事を変えて長生き習慣

まず習慣で見直していきやすいのが食事、体は食べたもので出来ていると言われるほど食事は重要になり、食べたものが健康面を左右します。

現代では糖質、塩分、悪い脂質、添加物などの過剰摂取が目立ち、その影響が蓄積していき、重病の引き金になっているのです。

時間を短縮するために、簡単な菓子パン、カップ麺や弁当、冷凍食品などの超加工食品を食べ続けてしまうことも大きく健康寿命を縮めてしまいます。

食事習慣は自分に合いそうなものから取り入れ、少しずつ変更をしていき、ストレスが内容に行っていきましょう。

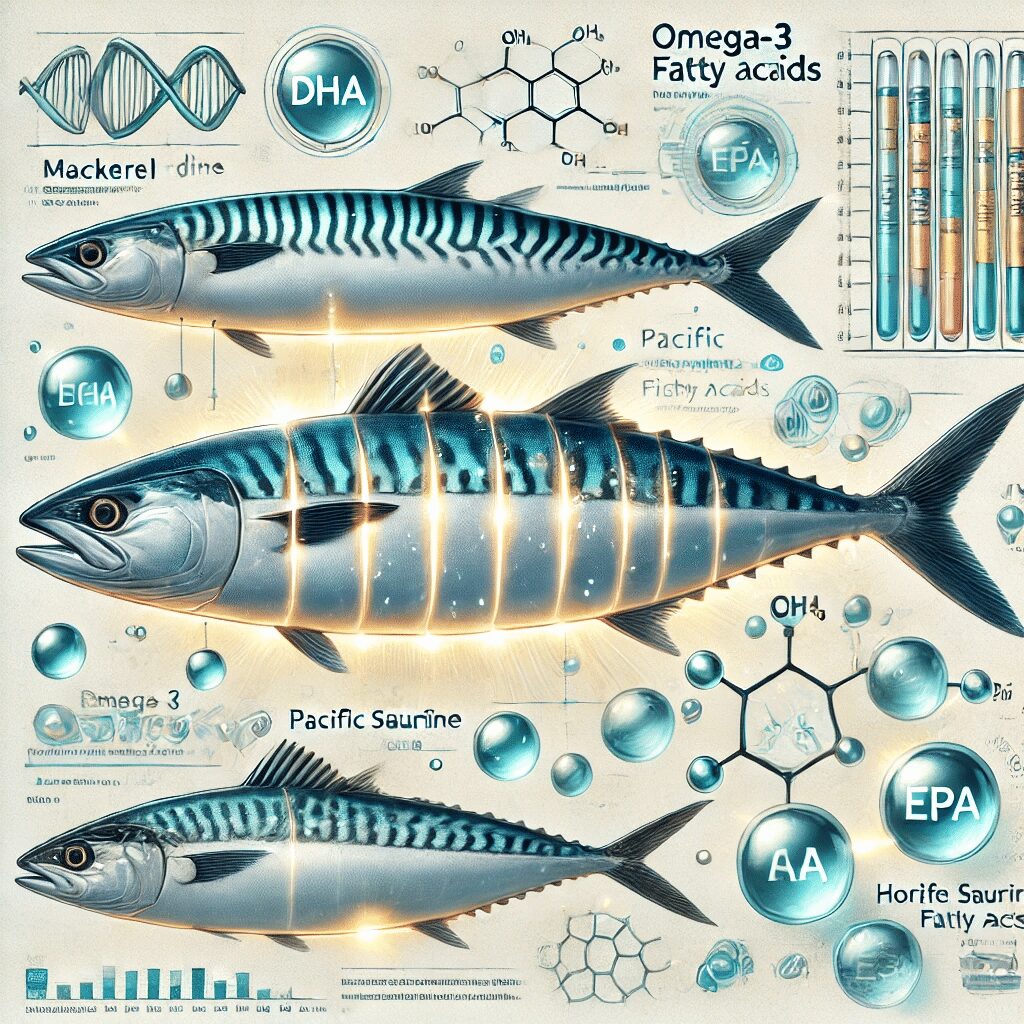

脂質はオメガ3脂肪酸を意識

長生きするために必要なのは、ただ脂質を控えるだけでなく、大切なのは、「どの脂質を選ぶか」になるのです。

近年の研究では良質な脂質の一種、オメガ3系脂肪酸を意識的にとることが、健康寿命の延伸に大きく関係していることが明らかになっています。

アメリカで行われた大規模な調査によると、血中のオメガ3系脂肪酸濃度が高かった人は、濃度が低かった人と比べて平均寿命が約5年長いという結果が出ました。

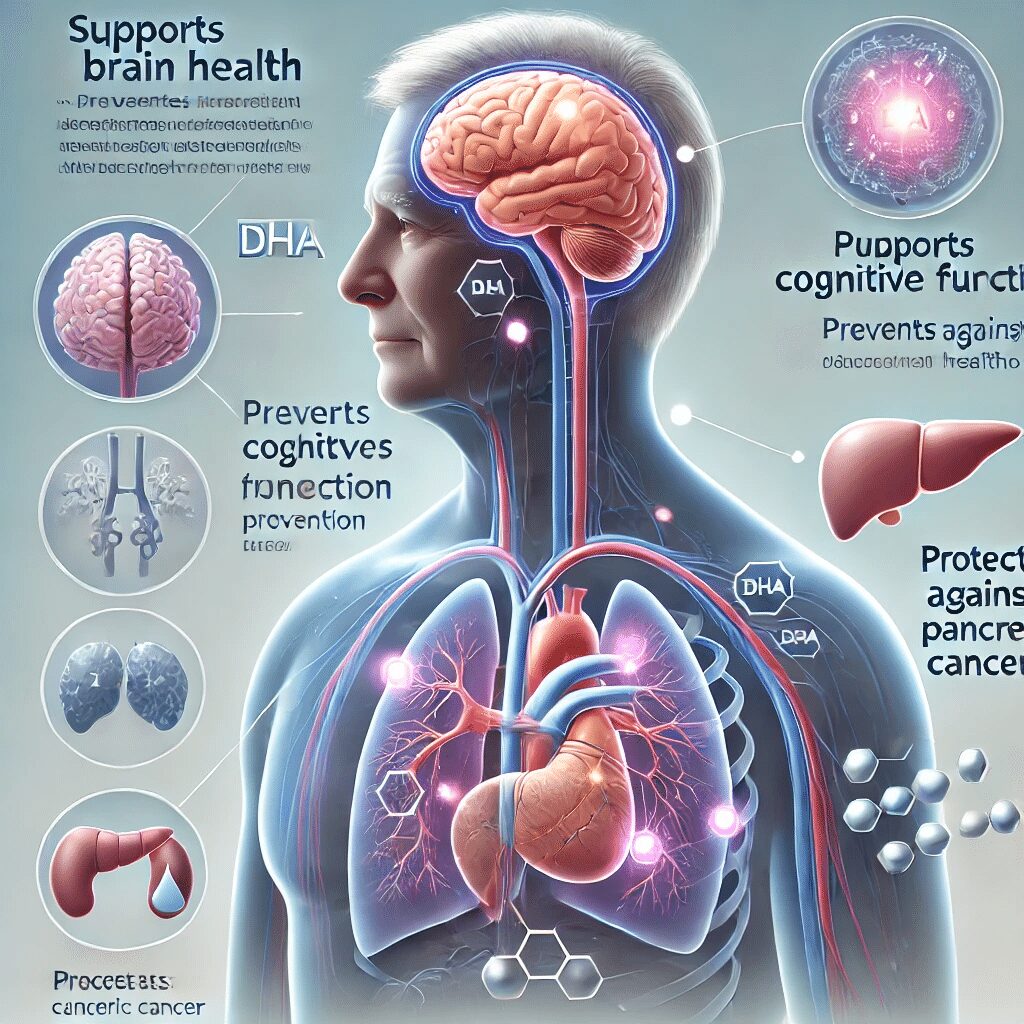

さらに、血中のDHA(ドコサヘキサエン酸)濃度が高かった人は、そうでない人に比べて死亡リスクが約40%も低かったのです。

つまり、オメガ3をしっかり体に取り込んでいるだけで、健康的に長生きする可能性が高まるのです。

オメガ3脂肪酸は青魚に豊富に含まれ、サバ、イワシ、サンマ、アジなどの魚には、DHAとEPA(エイコサペンタエン酸)と呼ばれるオメガ3系脂肪酸が豊富に含まれています。

これらの成分は、血液をサラサラにし、動脈硬化を予防し、脳や心臓の機能を守る働きがあるため、非常に重要です。

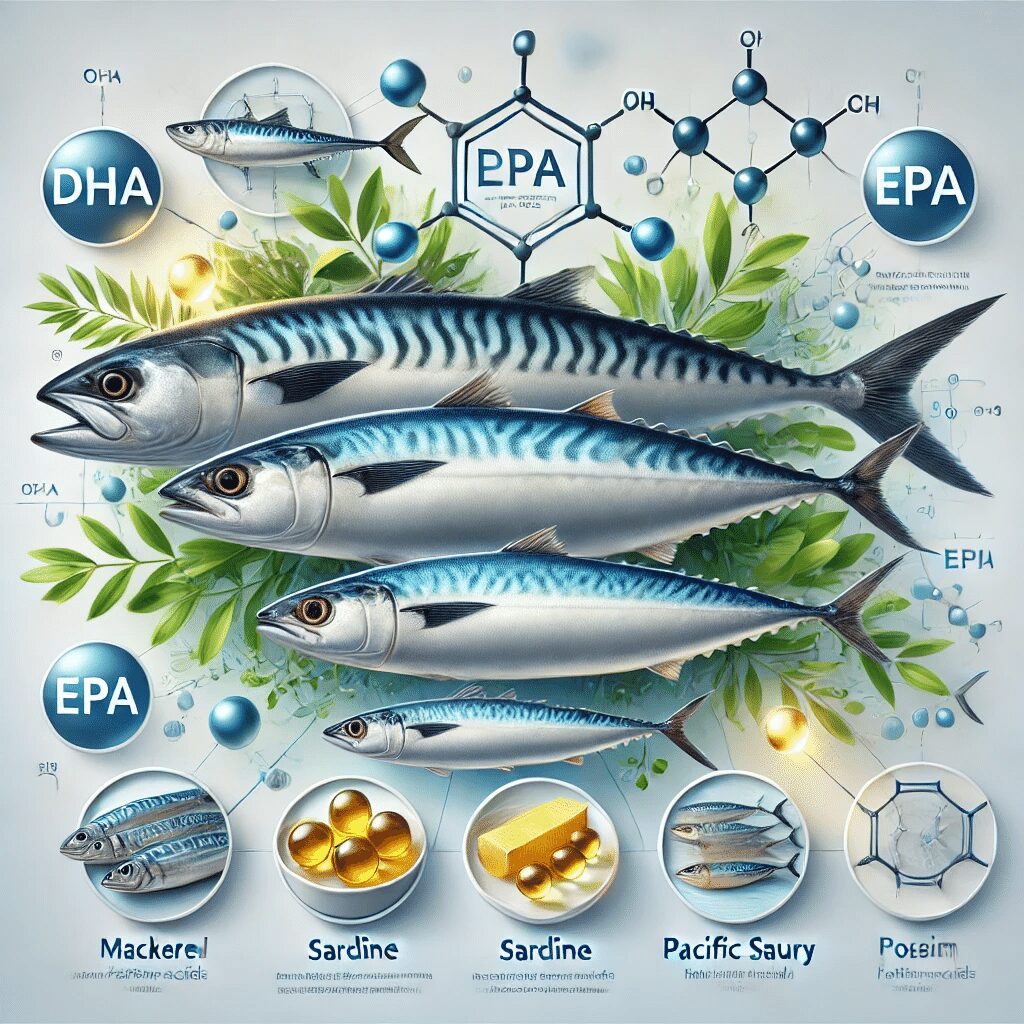

しかし、毎日魚を食べるのが難しいという人もいるかもしれません、そんなときは、植物由来のオメガ3脂肪酸を上手に取り入れるのも効果的です。

たとえば、「亜麻仁油」「エゴマ油」には、αリノレン酸というオメガ3脂肪酸の一種が多く含まれているのです。

αリノレン酸は体内でDHAやEPAに変換され、同様の健康効果を発揮し、これらの油は熱に弱いため、加熱せずにサラダにかけたり、納豆や豆腐に混ぜ食べていきましょう。

さらに、「くるみ」にもオメガ3脂肪酸が含まれており、手軽なおやつやトッピングとして活用することができ、糖質や塩分を控えたいシニア世代にとって、くるみは優れた間食にもなります。

注意したいのは、現代の食生活では、肉類や揚げ物に含まれるオメガ6脂肪酸や飽和脂肪酸の摂取が過剰になりやすく、これが慢性炎症や生活習慣病の原因になるという点です。

脂質の「量」だけでなく「質のバランス」が重要であり、オメガ6とオメガ3は1:1〜4:1のバランスを目指すのが理想とされていますが、現代人の多くは10:1以上になっているとも言われています。

長生きするための脂質習慣は、オメガ3を意識して、日常に取り入れ、青魚を週に2〜3回食べることを習慣にし、魚が難しい日はエゴマ油やくるみで補っていきましょう。

魚介類を食べて膵臓がんの予防

がんの中でも発見が遅れやすく進行も早い「膵臓がん」、早期発見が難しく、有効な治療法も限られているため、日常的な予防習慣がとても重要とされています。

近年の研究では、オメガ3脂肪酸の摂取が動脈硬化や心疾患の予防に効果があるだけでなく、がんや認知症のリスクを下げるというエビデンスも多数報告されています。

注目すべきは膵臓がんとの関連性で、ある研究では、オメガ3の摂取量が多いグループは、摂取量が少ないグループと比較して、膵臓がんの発症リスクが約30%低下したというデータが示されてい ます。

これは、炎症を抑える働きや、細胞の老化を遅らせる作用を持つオメガ3の特性が、膵臓の細胞環境を良好に保つことと関係していると考えられています。

また、DHAには血中の中性脂肪を減らす働きがあり、これによって脂質異常症や動脈硬化の予防にもつながるのです。

加えて、DHAは脳の神経細胞の膜に多く存在し、脳の働きを高め、認知機能の維持やうつ病予防にも効果が期待され、魚介類を食べることは、膵臓がんの予防に限らず、心と体の幅広い健康を支える鍵になります。

忙しい日常の中で魚を調理するのが難しいという人は、缶詰や刺身、焼き魚の総菜などを上手に活用することも一つの方法です。

例えばサバの水煮缶やイワシの缶詰は、そのままでも栄養価が高く、手軽にDHAやEPAを摂取でき、週に2〜3回魚を取り入れることを目安にすると、生活の中で無理なく継続できるでしょう。

膵臓がんは沈黙の病とも言われ、症状が出たときには進行しているケースが多くあるので、日頃の食生活が最大の予防策になり、魚をしっかりと食卓に取り入れて対策を

キャベツ習慣で食物繊維を

現代の食生活において、大きな問題となっているのが「食物繊維不足」、厚生労働省が定める1日の食物繊維の目標摂取量は、男性で21g、女性で18gとされています。

しかし、実際の摂取量はこれを大きく下回っており、多くの人が食物繊維を十分に摂れていないのが現状です。

この「食物繊維不足」が、便秘という不快な症状を引き起こし、さらに深刻な健康リスクを招き、高齢になるにつれて腸の働きが弱まり、便秘が慢性化しやすくなります。

便が腸内に長時間滞留することで、体内にとどまった老廃物や毒素が再吸収されてしまい、高血圧、高血糖、脂質異常症、さらには糖尿病や大腸がんといった重病のリスクまで高まるのです。

これらの悪循環を断ち切るためにも、毎日、安定して食物繊維を摂取することが必要不可欠で、その中でもおすすめなるのが、「キャベツ」を日常的に取り入れることです。

キャベツは食物繊維が豊富で、腸のぜん動運動を促進し、スムーズな排便を助ける働きがあり、キャベツに含まれる健康成分にも注目です。

たとえば、抗酸化作用を持つポリフェノール、発がん性物質の働きを抑えるとされるイソチオシアネート、コレステロールの吸収を抑える植物ステロール、腸内環境の改善をサポートするインドール化合物などが含まれています。

キャベツは食物繊維だけでなく、病気予防に役立つ栄養の宝庫ともいえる野菜なので、糖質の摂りすぎが気になる人にキャベツは強い味方になるのです。

夜の主食、例えば白米やパンなどをキャベツに置き換える「キャベツライス」という食べ方を取り入れれば、糖質の摂取を抑えつつ、食物繊維をしっかり摂れるという一石二鳥の健康食になります。

血糖値の急上昇を防ぎ、腸に優しく、肥満や糖尿病予防にもつながります。

具体的な実践としては、キャベツを千切りにしてサラダにするのはもちろん、温野菜にしてスープや炒め物に加えたり、みそ汁の具にしたりと、飽きずに取り入れられるバリエーションも豊富です。

毎日キャベツを食べることで、便秘予防と重病リスクの低下、さらには腸から体全体の健康を底上げすることができるので、特別なサプリメントに頼らなくても、日常の一皿を工夫するだけで、からだは変わっていくのです。

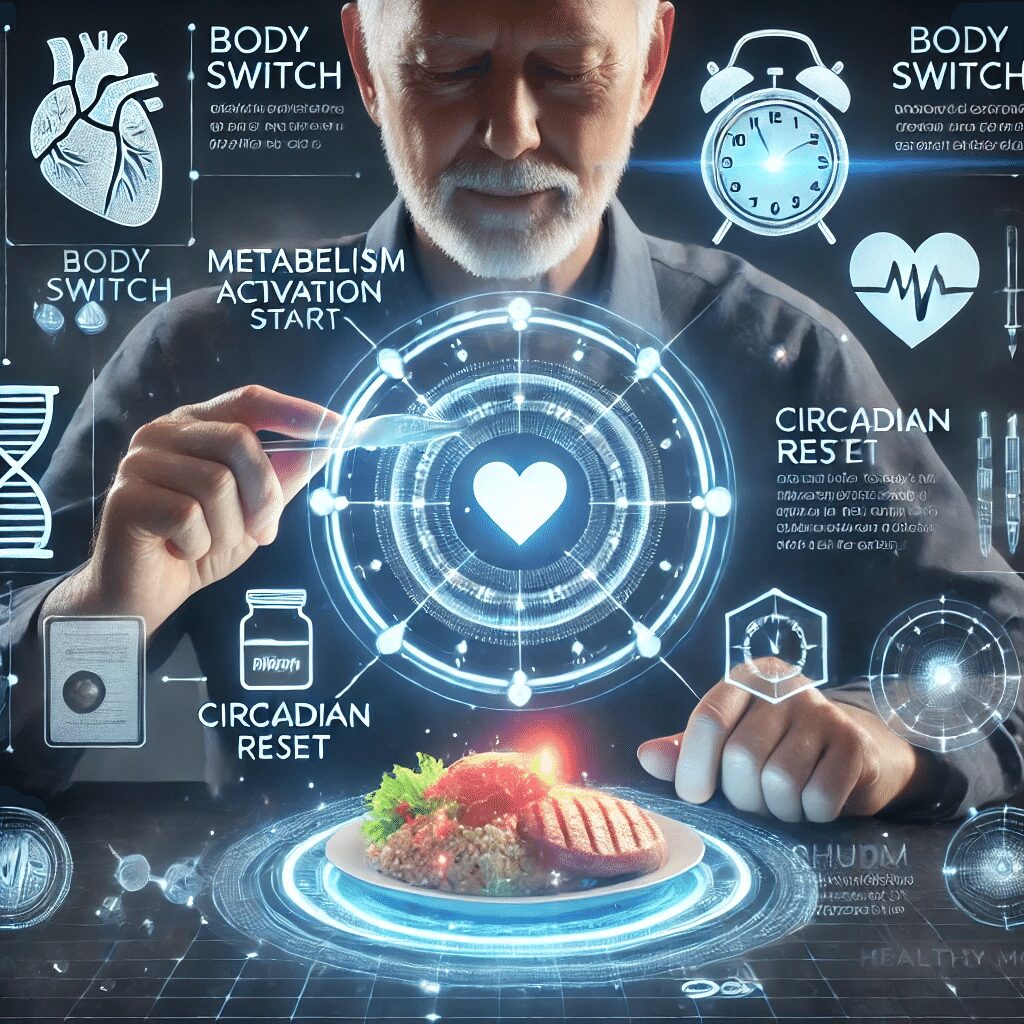

朝食をとって体内時計をリセット

朝食は1日の始まりを知らせる「体のスイッチ」のような役割を果たし、朝食をきちんととることで、体内時計がリセットされ、生体リズムが整えられるのです。

現代では「朝は忙しくて食べない」という人も多いのですが、その習慣が実は健康に大きな悪影響を及ぼしていることが、近年の研究で明らかになってきました。

ある調査によれば、朝食をとっていない人は、脳出血のリスクが高まるという結果が示され、朝食を抜くことで交感神経が過度に刺激され、ストレス状態となり、血圧が上昇しやすくなることが一因と考えられています。

逆に、朝食をとることで副交感神経が優位になり、心がリラックスし、結果的に血圧の安定にもつながるのです。

また、朝食には体内時計をリセットする働きもあり、私たちの体は、脳にある「主時計」と、肝臓や筋肉など各臓器にある「末梢時計」によって時間を認識しています。

朝日を浴びて起きることと、朝に食事をすることの2つの刺激が合わさることで、体内のすべての時計が揃い、代謝やホルモン分泌のリズムが正常に保たれるのです。

朝食を抜くと、こうしたリズムが乱れ、肥満やメタボリックシンドローム、糖尿病のリスクが高まることがわかっており、精神面にも悪影響が出るとされ、うつ病の発症リスクの上昇や、不安定な気分、集中力の低下など、心の健康にも影響を及ぼします。

しかし、ただ朝食をとれば良いというわけではなく、パンとコーヒーだけでは、糖質に偏り、たんぱく質やビタミン、ミネラルが不足しがちになります。

たとえば、納豆や卵、ヨーグルト、豆腐などのたんぱく質を含む食品をプラスすることで、血糖値の安定や筋肉を維持し、味噌汁や野菜を取り入れることで、ビタミンやミネラル、食物繊維もしっかり補うことができます。

簡単に済ませたい場合でも、バナナとヨーグルト、ゆで卵といった手軽な組み合わせであれば、短時間で栄養を摂取することが可能になります。

朝食は、健康を支える土台であり、生活リズムと心の安定のカギになり、忙しい朝でも、自分の体の声に耳を傾け、無理のない範囲で朝食を楽しむ習慣を持ちましょう。

地中海食を取り込んでいく

世界中の医師や栄養学者から高く評価されている「地中海食」、これはイタリアやギリシャ、スペインなど地中海沿岸の地域で長年親しまれてきた伝統的な食事スタイルで、近年では健康長寿を支える食事法として世界的に注目を集めています。

研究によれば、地中海食を日常的に取り入れている人々は、心疾患、糖尿病、認知症、がんなどの生活習慣病のリスクが低く、慢性的な体の炎症や老化を抑制する効果があることも明らかになっているのです。

その結果、地中海食は「世界でもっとも健康的な食事」として、さまざまな国の健康指針にも取り入れられてきています。

地中海食の基本となるのは、野菜や果物、豆類、全粒穀物、ナッツ、魚介類、オリーブオイルを中心とした食生活です。

毎日の食卓には色とりどりの野菜や果物が並び、パンやパスタは白い精製されたものではなく、食物繊維を多く含む全粒粉のものが選ばれ、たんぱく源としては肉よりも魚や豆類が優先され、脂質はバターではなく、オリーブオイルが主役になります。

オリーブオイルには、血中コレステロールのバランスを整える「オレイン酸」や、老化を防ぐ「ポリフェノール」が豊富に含まれており、動脈硬化や高血圧の予防にもつながるとされています。

一方で、日本の伝統的な和食も世界に誇る健康食ではありますが、違いとしてよく指摘されるのが「塩分の量」、日本食では醤油、味噌、漬物などから塩分を多く摂取しがちで、特に高血圧のリスクを抱える高齢者にとっては注意が必要です。

その点、地中海食では調理に塩をあまり使わず、ハーブや香辛料で風味をつける工夫がされており、赤ワインを適量楽しむ文化もあり、これはポリフェノールの摂取やストレス軽減にもつながります。

このように、地中海食は「何を控えるか」ではなく「何を積極的に摂るか」を意識した前向きな食事法です。

日本の食文化にも通じる要素が多くあり、たとえば白米を玄米に替えたり、味噌汁にオリーブオイルを少量加えたり、魚料理を中心にしたメニューにするなど、地中海食のエッセンスを無理なく取り込むことが可能になっていきます。

血糖値を上げない食事の順番

私たちの健康を支える基本である食事、その内容だけでなく「食べる順番」に注目することで、血糖値のコントロールに大きな効果があるのです。

シニア世代にとっては、血糖値の乱高下を抑えることが、糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病を防ぐうえで非常に重要になります。

近年の研究では「食べる順番を意識するだけで食後の血糖値の上昇を抑制できる」というデータが示されています。

これは、主食であるご飯やパン、麺などの糖質を食べる前に、まず野菜やたんぱく質の食品を口にすることで、血糖値の急激な上昇を防げるという仕組みです。

具体的には、最初に食物繊維が豊富な野菜を食べ、その後に肉や魚、豆腐、卵などのたんぱく質食品を取り、最後にご飯やパンなどの炭水化物を摂る「ベジファースト+ミートセカンド+カーボラスト」という順番が理想的です。

野菜の食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、たんぱく質や脂質が胃からの排出を遅らせ、結果として糖質の吸収速度が抑えられるのです。

この順番を守ることで、食後の血糖値の上昇が緩やかになり、高血糖を防ぐことができます。

高血糖が続くと、血管が傷つきやすくなり、動脈硬化や網膜症、腎機能の低下といった糖尿病の合併症につながるため、血糖値の管理は非常に重要になるのです。

さらに、糖質を最後に持ってくることで、満腹感を感じやすくなり、自然と腹八分目で食事を終えることができます。

これは食べ過ぎの予防にもつながり、肥満やメタボリックシンドロームの防止にも効果があり、お腹が空いているときほど、主食に手を伸ばしてしまいがちですが、その習慣が血糖コントロールを乱している可能性があるのです。

このように「何をどれだけ食べるか」だけでなく、「何から食べるか」という視点を加えるだけで、日々の食事が体にやさしく変わっていきます。

特別な調理技術や高価な食材は必要はなく、順番を意識するだけで、血糖値に配慮した食べ方が実現できるのです。

何より大切なのは、「意識して、楽しみながら食べること」です。よく噛み、ゆっくりと味わいながら食事をすることは、消化吸収にも良く、心の健康にもつながります。

糖質制限のやりすぎも危険信号

現代の健康ブームの中で「糖質制限」はすっかり定着した食事法のひとつとなり、体重を減らしたい、血糖値を下げたいという目的で取り入れる人が増え、その効果も広く知られるようになりました。

確かに、糖質を控えることで血糖値の急上昇を抑えることができ、糖尿病や動脈硬化、脂質異常症といった生活習慣病の予防に役立つことは多くの研究でも示されています。

その反面、この糖質制限が「行きすぎた制限」となってしまうと、かえって健康を損なう恐れがあるのです。

たとえば、ご飯やパン、果物だけでなく、根菜類や豆類まで避けてしまうような極端な糖質カットを長期間続けると、必要な栄養素まで不足し、体に負担をかけてしまいます。

糖質を制限すれば体重は確かに減りますが、その減っている中身は「脂肪」ではなく、「筋肉」と「水分」である場合が多いのです。

筋肉量が落ちると基礎代謝が低下し、結果的に太りやすく痩せにくい体質へと変化してしまい、水分量の低下は脱水症状や血流の悪化、便秘、頭痛などを引き起こすこともあります。

さらに、糖質は脳のエネルギー源になるので、極端な糖質制限によって集中力が低下したり、気分が落ち込んだりすることもあります。

糖質は決して「悪者」ではなく、私たちの体にとって必要な栄養素のひとつであることを忘れてはなりません。

健康的に糖質と付き合っていくには「置き換えによる緩やかな糖質制限」、夜の主食であるご飯を半分にしていきます。

その分をキャベツやブロッコリー、豆腐、鶏むね肉などの野菜やたんぱく源に置き換える方法があり、こうすることで糖質の摂取量を抑えながら、必要な栄養をしっかり確保することができるのです。

大切なのは、無理なく続けられる「日常の中での工夫」で、糖質を極端に制限するのではなく、適切にコントロールしながら摂っていき、このバランスこそが、健康的な体づくりには不可欠です。

歯の健康が健康寿命に関係

健康寿命を延ばすために、多くの人が食事や運動に気を配りますが、意外と見落とされがちなのが「歯の健康」、歯と口の状態は全身の健康と深く結びついており、糖尿病との間には密接な相関関係があることが、近年の研究で明らかになっています。

糖尿病は、血糖値のコントロールがうまくいかなくなる病気ですが、この状態は歯周病の発症や進行を大きく助長します。

逆に、歯周病が悪化すると、炎症性物質が体内に放出され、インスリンの働きを妨げてしまうため、糖尿病がさらに悪化するという「悪循環」が生まれてしまいます。

実際に、糖尿病患者は糖尿病でない人に比べて歯を失う本数が2倍以上にのぼるという研究報告もあり、糖尿病によって免疫力が低下し、歯周組織への炎症が起きやすくなること、さらに、炎症が血糖の調整を邪魔することに起因しています。

歯周病とは、歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(歯垢)に含まれる細菌が、歯ぐきに炎症を引き起こす病気です。

初期段階では「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨き時に出血したりする程度ですが、進行すると歯周炎となり、歯を支えている骨が溶け、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。

歯周病は「沈黙の病気」とも言われ、自覚症状が出にくいため、知らないうちに進行してしまうケースも少なくありません。

そして、この歯周病が引き金となり、糖尿病だけでなく、心筋梗塞や脳梗塞、誤嚥性肺炎など、全身の重病に関与していることから「b」とも呼ばれているのです。

このような悪循環を断ち切るためには、血糖値の適切な管理と、歯科での定期的な検診・ケアが欠かせません。

食後の歯磨きはもちろん、デンタルフロスや歯間ブラシを使用してプラークの除去を徹底し、最低でも半年に一度は歯科医院でのチェックを受けることが推奨されます。

まとめ

食事を通じて健康寿命を延ばすには、「何を食べるか」だけでなく「どのように食べるか」を意識することが重要になります。

脂質は控えるよりも、青魚や亜麻仁油などに含まれるオメガ3脂肪酸を積極的に摂ることで、血管や脳を守り、がんや認知症の予防にも役立ちます。

さらに、キャベツに代表される食物繊維をしっかり取り、腸を整えることで、便秘や生活習慣病のリスクを減らすことができます。

朝食をとることは体内時計をリセットし、血圧やホルモンのバランスを整える重要な習慣になり、地中海食に学び、野菜・魚・オリーブオイル中心の食事を意識し、塩分を控えることもポイントです。

血糖値の上昇を抑えるには食べる順番を工夫し、糖質制限は無理なく緩やかに行うことが大切です。

そして、歯の健康を保つことも全身の病気予防に直結していくので、小さな積み重ねが、長生きにつながる体を作るのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

34-1

コメント