目次

はじめに

糖尿病や高血圧などの動脈硬化による重度の病気は、血管から始まり「血管病」とも言われ、肥満やメタボ傾向にあるため激しい運動が行えない事が多いのです。

年齢と血管年齢は比例しているとは限らず、年齢+10〜20歳という方も珍しくなく、血管のしなやかさが失われることで、病気のリスクが上昇してしまいます。

血管が老いると免疫力も大きく低下し、風邪の発症率も上がり、その回復時間も長くかかってしまい、がん細胞の転移などが起こりやすくもなるのです。

今日から血管の若返りを意識し生活習慣を改善、激しい制限を行うのではなく、今の食事を見直し小さく改善対策を行っていきましょう。

血管が変わると体質も変わる

現代では、数多くのダイエット方法が次から次へと存在し、糖質制限、カロリー制限、特定の食材を1食食べる〇〇ダイエットなど他にも数え切れません。

しかし、ダイエットの中には一時的に体重が減少するものはありますが、それは筋肉と水分が抜けているだけで、長続きせず、リバウンドしてしまう事が現状になります。

減量に成功をしたとしても、栄養が大きく不足してしまい、健康面を大きく乱し、不調の原因や免疫力の低下を招くのです。

血管を意識して減量を行うことで、健康面に支障をきたす事なく体重を落とす事ができ、体の中から変わることができるのでぜひ実践を

食事は3食食べて血糖値安定

血管と血糖値の健康を守るためには、食事回数と内容の管理が重要で、基本は1日3食をしっかりと摂り、間食はできるだけ減らす意識を持ちましょう。

現代では、朝・昼・夜の3食以外に間食を加え、1日の食事回数が5〜6回に及ぶ人も少なくありません、1回の食事量が多かったり、間食を頻繁にとる習慣は、血流や血糖値の安定を乱す原因になります。

食事の量を極端に減らすよりも、栄養バランスを見直すことが大切となり、食事にはタンパク質と野菜を意識的に増やすことで、血糖値の急上昇を抑え、満足感も持続します。

一方で、間食として食べられがちなスナック菓子、菓子パン、アイスクリームなどは、糖質・脂質・塩分が多く、血管への負担を大きくし、これらは美味しく手軽に食べられますが、栄養価が低く、血糖値の急激な変動を招く食品になるのです。

注意したいのは、ジャンクフードを間食に摂ることで、食事によって一度上がった血糖値は、時間が経つとゆるやかに下がり始めますが、その途中で糖質や脂質の多い食品を口にすると、再び血糖値が急上昇します。

この繰り返しは、血糖値が常に高い状態を作り出し、血管に休まる時間がなくなり、血糖値の乱高下は動脈硬化や糖尿病のリスクを高め、結果として血管年齢を早く老化させます。

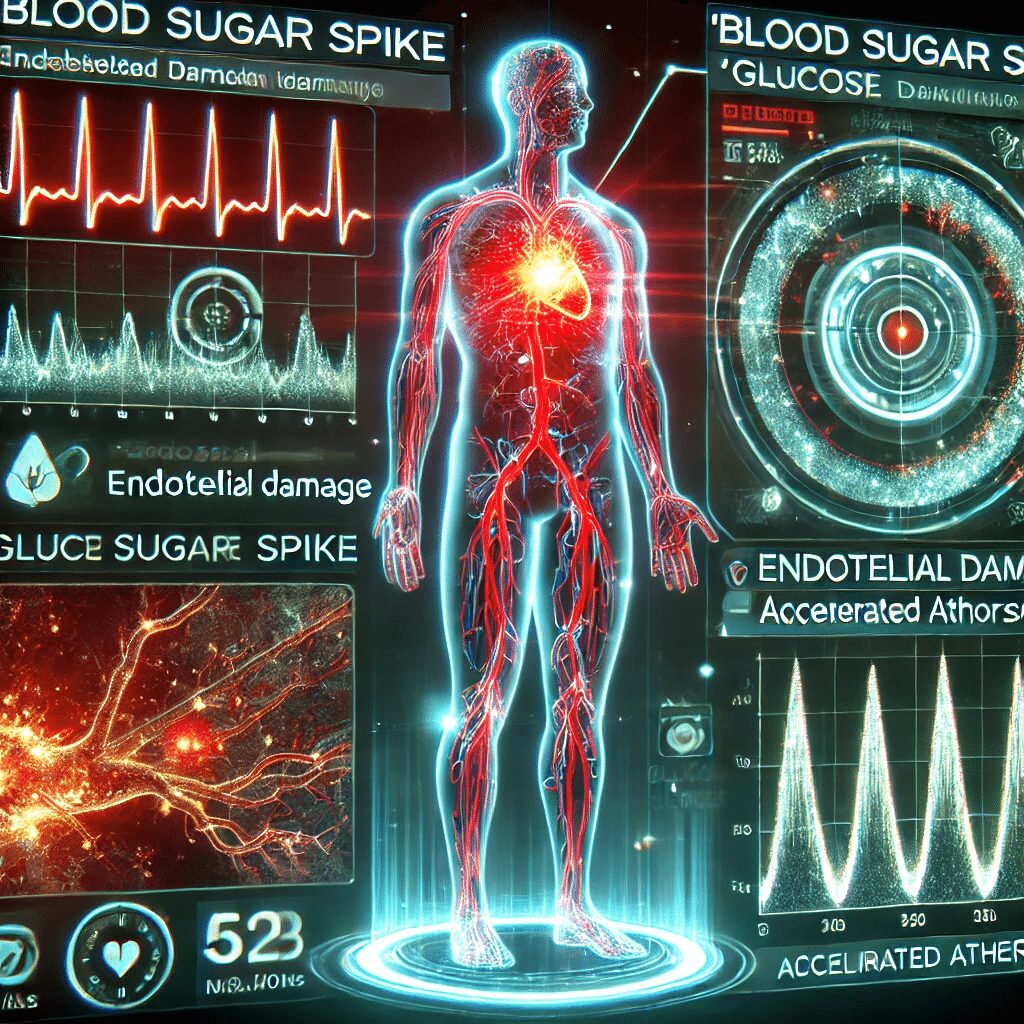

血糖値スパイクに要注意

長時間空腹が続いたあとに大量の糖質を摂ると、血糖値は一気に上昇し、体はこの高血糖を下げるために大量のインスリンを分泌しますが、その作用で今度は血糖値が急激に下がります。

このような血糖値の乱高下を「血糖値スパイク」と呼び、血糖値スパイクは血管の内皮細胞に大きなダメージを与え、炎症や動脈硬化の進行を早める要因となります。

例えば、お昼に麺類とご飯のセットを食べて血糖値が急上昇し、その後の間食でまた血糖値を上げ、さらに夕食で再び上げると、その都度血管は繰り返しダメージを受けることになります。

糖質量が多い食事を短時間の間隔で摂る習慣は、血糖値スパイクを頻発させ、血管の老化を急速に進める危険があります。

この血糖値スパイクは自覚症状がほとんどないため、知らず知らずのうちに進行し、気づいたときには動脈硬化や糖尿病のリスクが高まっていることも少なくありません。

AGEsが血管の老化を加速

AGEs(終末糖化産物)は、血管の老化を加速させる大きな要因の一つになり、AGEsは、糖質が体内のタンパク質や脂質と結びつく「糖化反応」によって作られます。

通常、食事で摂取した糖はエネルギーとして使われますが、過剰に摂りすぎると体内に余った糖がタンパク質と結合し、硬く変質させてしまいます。

血管内では、AGEsが血管の内皮細胞や弾力を保つコラーゲンに結びつき、柔軟性を奪い、血管を硬くもろくし、、血流が悪化、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを高めるのです。

さらにAGEsは、炎症や酸化ストレスを促進し、血管内皮細胞の機能を低下させ、これにより血管の修復能力が衰え、老化が一層加速します。

BMAL1を味方に変えていく

BMAL1(ビーマルワン)は、体内時計を司る遺伝子の一つで、脂肪の合成や代謝に深く関わっています。

通称「肥満遺伝子」とも呼ばれるのは、このBMAL1が活発に働く時間帯に食事をすると、体は摂取したエネルギーを脂肪として蓄えやすくなるためです。

BMAL1の働きは一日中一定ではなく、時間帯によって変化し、一般的にBMAL1の活動は夜に向けて高まり、特に午後10時から午前2時頃がピークとされています。

この時間帯は体が「休息と蓄積モード」に入るため、同じ量の食事でも日中より夜遅くに摂る方が脂肪になりやすいのです。

逆に、BMAL1の働きが低い朝から昼にかけては、エネルギー消費が優位になり、脂肪として蓄積されにくい状態になります。

つまり、BMAL1を味方につけるには、脂肪を溜め込みやすい夜遅くの食事を控え、活動量の多い昼間にしっかり食べることがポイントです。

また、就寝前の間食や深夜の高カロリー食はBMAL1の脂肪合成スイッチを最大限にしてしまうので、注意が必要になるのです。

日中の食事リズムを整え、BMAL1の活動リズムに合わせた食べ方をすることで、肥満予防やダイエット効果を高め、代謝の良い体を維持していきましょう。

味噌汁を飲んで胃腸を温める

あたたかい味噌汁などの汁物を飲むことは、胃腸を温めて消化・吸収力を高める効果があります。

胃腸の働きが弱っていると、せっかく摂った栄養素も十分に吸収されず、体に活かされないまま無駄になってしまうのです。

胃には多くの血管が走っており、温まることでこれらの血管が拡張し、より多くの血液が流れ込むようになります。

血流が増すことで胃腸の活動は活発になり、消化酵素の働きも高まり、結果として栄養素の吸収率が向上します。

味噌汁はこの「温め効果」に加え、味噌自体の健康効果も得られ、味噌は大豆を発酵させた食品なので、植物性タンパク質やイソフラボン、サポニンなどの有効成分が含まれているのです。

これらには血圧の上昇を抑えたり、悪玉コレステロールを減らし、動脈硬化の予防に役立ち、発酵によって生成される成分には抗酸化作用があり、老化防止や血管の若返りにもつながります。

さらに、味噌汁の具材として野菜やきのこ、海藻を加えることで、ビタミン・ミネラル・食物繊維がプラスされ、血流改善効果や腸内環境の改善にも効果を発揮します。

海藻に含まれるミネラルは血液をサラサラにし、きのこのβ-グルカンは免疫力を高め、野菜のビタミンCやポリフェノールも血管保護に有効に働きます。

朝食や夕食に温かい味噌汁を取り入れることで、胃腸を温めながら栄養の吸収効率を上げ、血管や全身の健康を同時に守ることができます。

タンパク質でインクレチンを

タンパク質を摂取すると、腸から「インクレチン」というホルモンが分泌されます。

インクレチンは、糖質が吸収されると小腸から血中に放出され、膵臓のβ細胞に作用してインスリン分泌を促します。

これにより血糖値の上昇が抑えられ、食後高血糖や血糖値スパイクの予防に役に立ち、糖尿病や予備群の方にとって、インクレチンをしっかり分泌させる食べ方は血管保護にもつながるのです。

タンパク質源としては、魚を積極的に取り入れることがおすすめになり、魚にはタンパク質だけでなく、EPA(エイコサペンタエン酸)という不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。

EPAは血液をサラサラにし、血管の炎症を抑え、柔軟性を保つ働きがあり、青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に多く含まれ、動脈硬化の予防や血流改善に効果的です。

タンパク質とEPAを同時に摂ることで、血糖値コントロールと血管若返りの両方を目指せるのです。

一方で、肉や魚でも調理や加工の仕方によっては塩分や余分な脂質が増えてしまうことがあり、加工肉(ハム、ソーセージ)や揚げ物は塩分や飽和脂肪酸が多く、血管に負担をかけやすくなります。

甘い物が食べたい時はバナナを

減量中や食事制限中でも、ふと甘いものが食べたくなる瞬間は誰にでもあるもので、我慢しすぎるとストレスが溜まり、かえって暴食やリバウンドの原因になることもあるのです。

そんな時におすすめなのが、自然な甘さと栄養を兼ね備えたバナナになり、バナナの甘みは砂糖やお菓子のように血糖値を急激に上げにくく、エネルギー源としても優れています。

バナナに豊富に含まれるカリウムは、体内の余分な塩分を排出し、むくみや高血圧の予防に役立ち、塩分過多になりやすい現代の食生活では、カリウムは血管と心臓の健康を守る重要なミネラルです。

さらに、バナナは食物繊維も豊富で、腸内環境の改善を助ける「腸のサポーター」、水溶性食物繊維は腸内で水分を含みながらゲル状になり、糖や脂質の吸収を緩やかにする働きをもたらし、これにより血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪の蓄積を抑えます。

加えて、バナナにはオリゴ糖も含まれています。オリゴ糖は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内フローラを整えることで便通改善や免疫力も向上し、腸が健康になると基礎代謝も上昇、脂肪を燃やしやすい「痩せ体質」づくりが可能になります。

納豆で血管を毎日改善

納豆は日本の伝統的な発酵食品であり、その健康効果の中でも特に注目されているのが「納豆キナーゼ」という酵素です。

納豆キナーゼは血液中の血栓(フィブリン)を分解する作用があり、血流を改善し、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞といった血管障害の予防に役立ちます。

さらに、納豆を食べるときの工夫として、醤油や付属のタレを使わずに、好みのお酢をかけ、お酢には血糖値の上昇を緩やかにし、脂質代謝を助ける作用があり、血管の健康に二重のメリットをもたらしてくれるのです。

塩分を抑えられるため、高血圧予防にもつながり、納豆キナーゼの働きを邪魔しません、黒酢やリンゴ酢など、自分の味覚に合うお酢を選ぶことで、無理なく続けられるでしょう。

納豆は発酵食品であるため、腸内環境を整える善玉菌も摂取でき、大豆由来の植物性タンパク質、イソフラボン、サポニンなどの成分が血管の酸化を防ぎ、コレステロールを下げる作用も期待できるのです。

つまり納豆一品で「発酵食品の力」と「大豆の栄養」の両方を同時に摂り入れられ、朝食に加えると、日中の血液循環がスムーズになりやすく、生活習慣病予防にも効果的です。

まとめ

血管の健康を意識した生活は、体質そのものを変えていくスタートになり、糖質制限や極端な食事制限では一時的に体重が減っても、筋肉や水分が失われ、結果としてリバウンドしやすく、健康を損ねてしまいます。

重要なのは、血糖値と血流を安定させながら代謝を整えること、1日3食をバランスよく摂り、間食を控えることで血糖値の乱高下を防ぎ、血管の負担を軽減できます。

血糖値スパイクやAGEsの蓄積は血管の老化を早めるため、糖質の質と摂る時間を意識することが大切です。

また、夜遅い食事を避け、BMAL1の働きを考慮したリズムを整えることも、肥満防止と代謝改善につながります。

さらに、味噌汁で胃腸を温め、タンパク質やEPAを含む魚、納豆などの発酵食品を取り入れることで、血流・腸内環境・免疫を総合的にサポートできます。

血管を変えることは、単なるダイエットではなく、「体の根本から若返る」ための生活改革なのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

コメント