こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、ミライフ中の血管を若々しく保つ 毎日のお食事でできる血管ケアのポイントの話になります。

この間健康診断に行ったら

血圧が少し高くなってますって言われたわ

健康診断を受けられたのですね

血圧が少し高かったのですか

特に体に問題はないんだけどね

減塩しなきゃいけないのかしら

体に問題がないうちに対策を

楽しみながら減塩ライフをおくしましょう

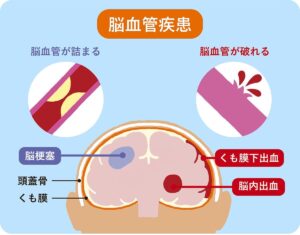

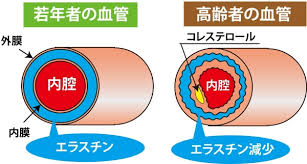

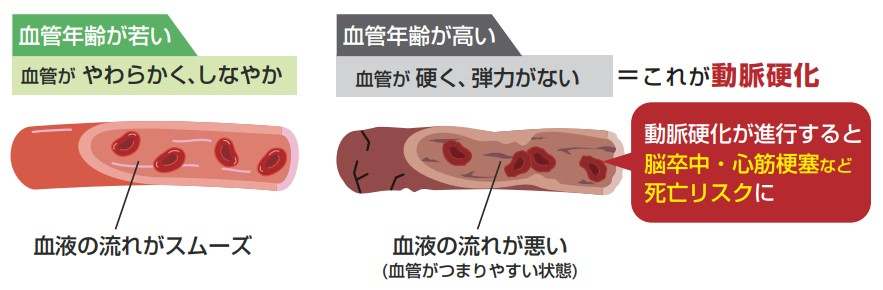

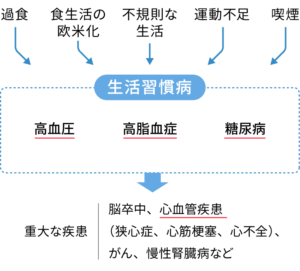

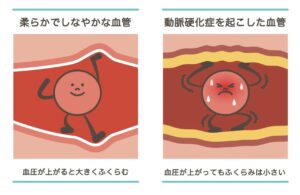

私たちの体の隅々まで酸素や栄養を運ぶ血管は、加齢とともに弾力が失われ、硬くなったり詰まったりしやすくなります。

しかし、血管は決して一度ダメになったら終わりではなく、毎日口にする食べ物の内容によって、その状態は大きく変わります。

栄養価の高い食材をバランスよく摂ることで、血管の健康をサポートすることができ、アンチエイジングやコレステロール管理、糖化や酸化ストレスへの対策も、食事の工夫次第で効果的に行うことが可能です

ミライフ中に血管を若々しく保つために、今日から食事を小さく見直していき改善、血管系の重病を遠ざけ健康的な生活を送っていきましょう

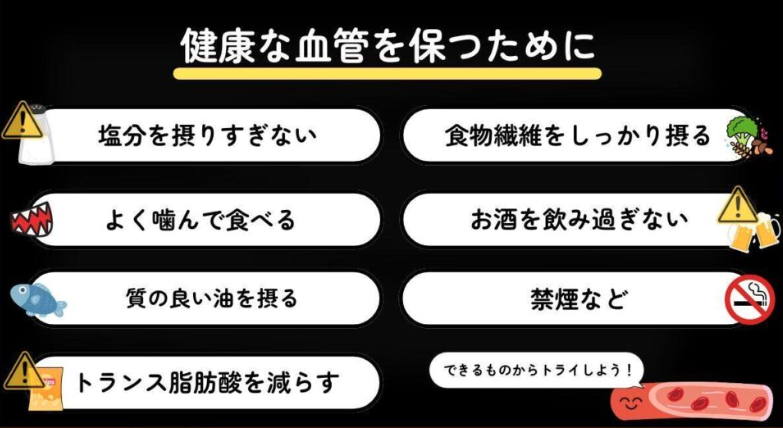

・塩分を上手に減らしていく方法

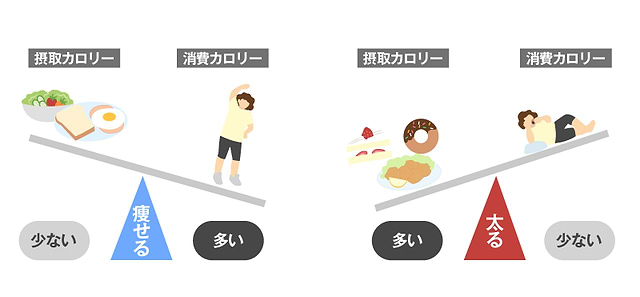

・カロリーも同時にカットし調整を

・血管にいい油で体を日々ケア

血管は臓器どうしを繋いでいる要

生活習慣で大きく左右されます

目次

1 血管は食べ物で生まれ変わる

血管の健康は、毎日の食事で大きく左右されます。

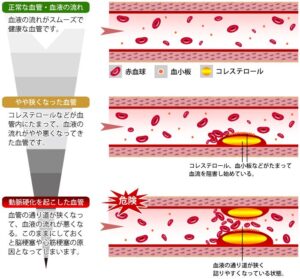

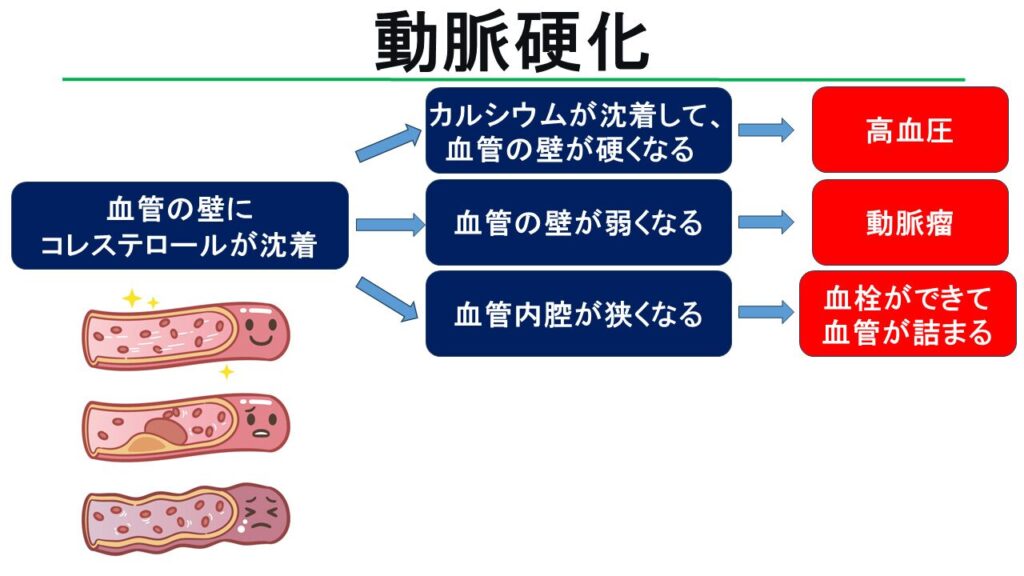

動脈硬化、炎症、高血圧、その多くは“血管を傷つける食習慣”が原因であり、逆に“血管を守る食材”を意識すれば、年齢を重ねてもしなやかで詰まりにくい血管を保つことが可能です。

ここでは、血管を強く若々しく保つために取り入れたい、具体的な食事のポイントをご紹介します

1ー① 塩分とカロリー過多が血管を破壊

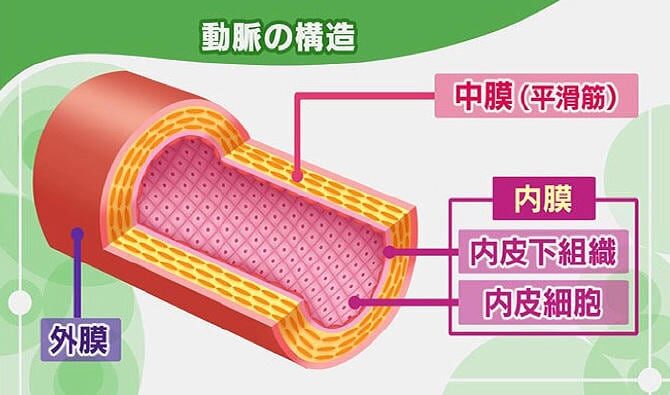

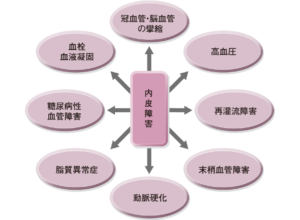

私たちの血管を守る“司令塔”である内皮細胞は、日々の食習慣に非常に敏感となり、特に注意が必要なのが、塩分とカロリーの過剰摂取です。

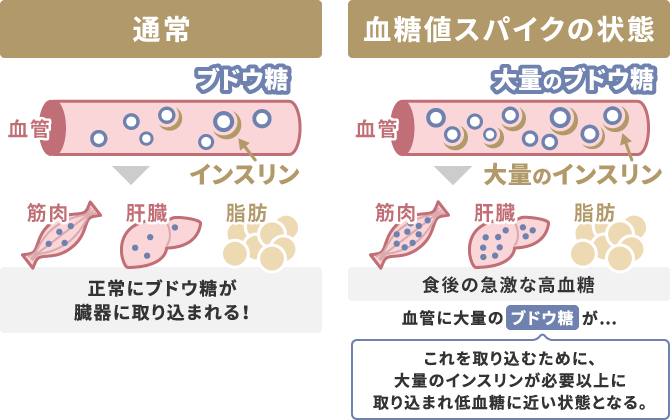

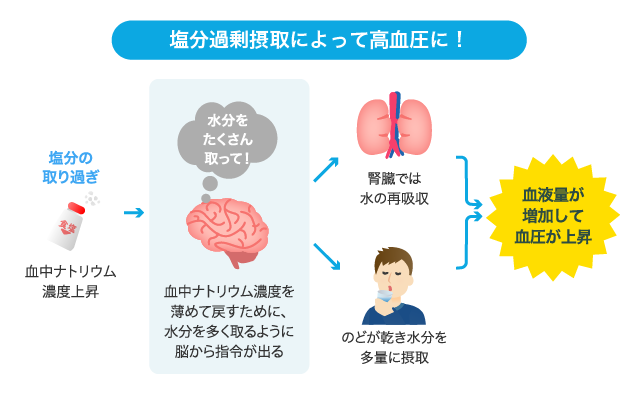

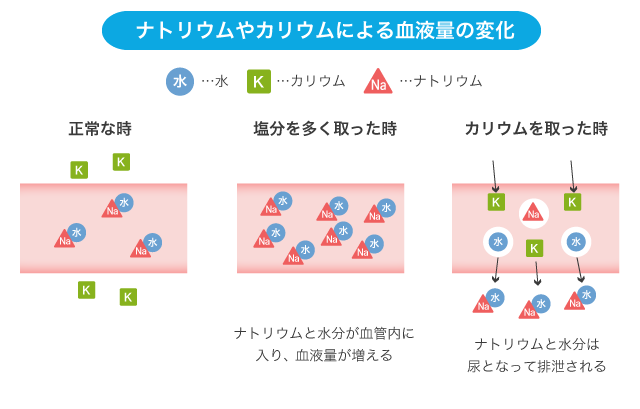

まず塩分、摂りすぎると体内のナトリウム濃度が上昇し、血管内に水分が引き込まれ、血圧が高くなります。

これにより内皮細胞に強い物理的ストレスがかかり、ダメージを受けやすくなります。

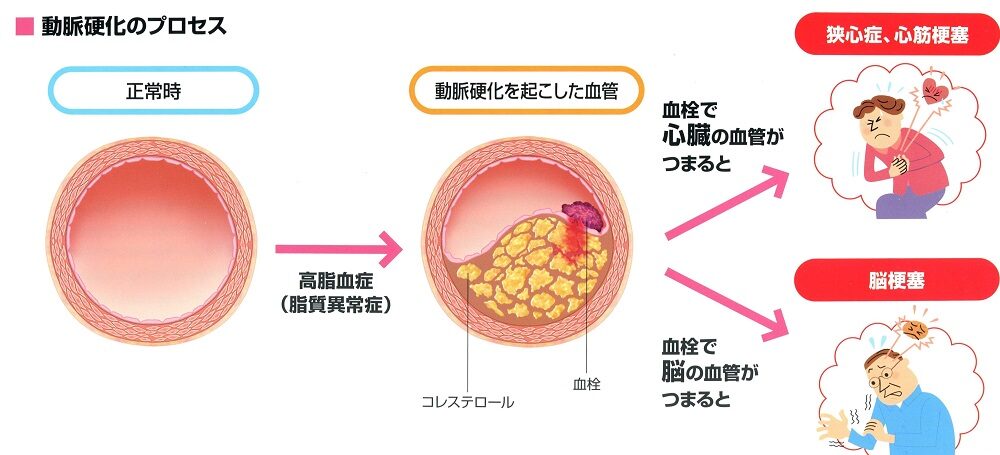

さらに、現代の食生活にありがちな高カロリー・高脂質の食事は、血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールを増やし、内皮細胞に慢性的な炎症を引き起こします。

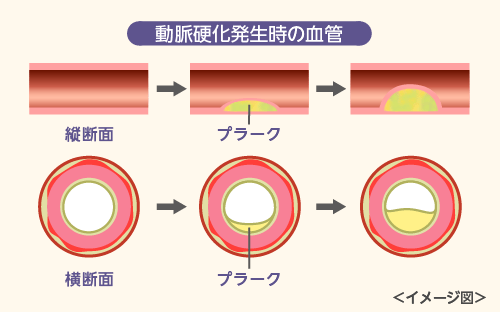

このような状態が続くと、内皮細胞は本来の機能を果たせなくなり、血管の老化や動脈硬化へとつながっていきます。

つまり、日常的な「濃い味・大盛り・脂っこい」が、じわじわと血管を傷つけ、将来の疾患リスクを高めているのです。

血管を若く保つ第一歩は、余計な塩分とカロリーを見直す“引き算の食事”にあります。

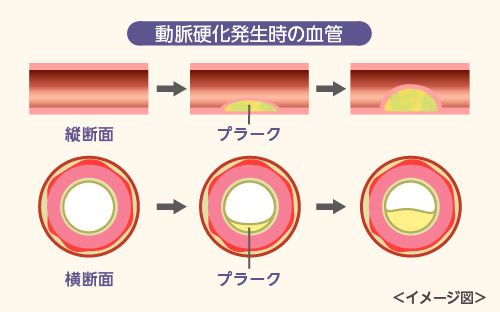

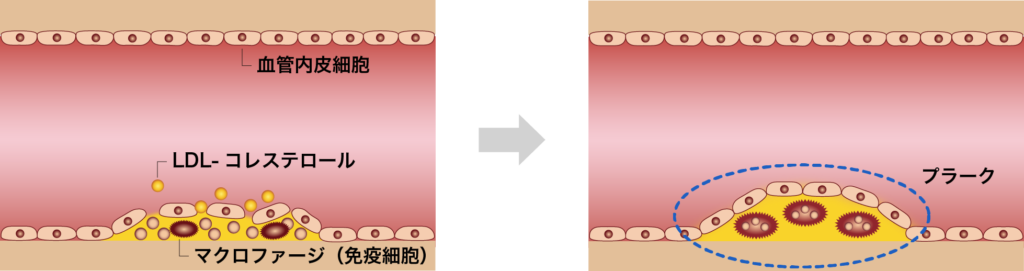

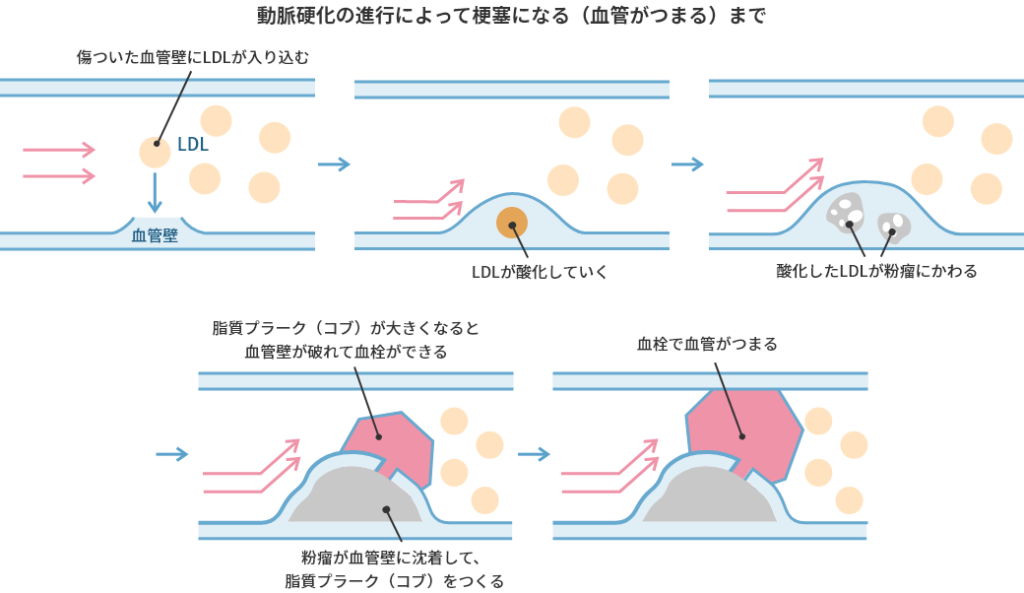

そして、脂質と糖質の過剰摂取は、血管にとって大きな負担となり、脂質、とくに飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は血中の悪玉コレステロールを増やし、血管の内壁にプラークを蓄積させます。

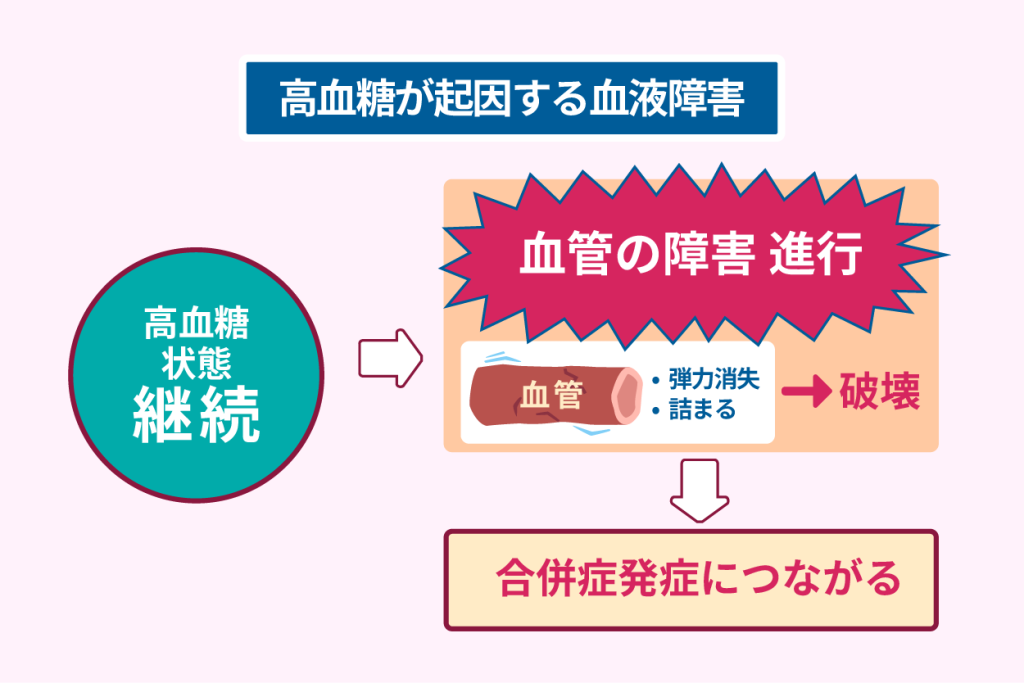

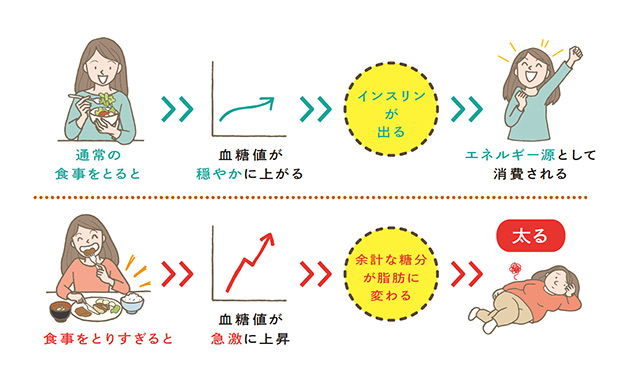

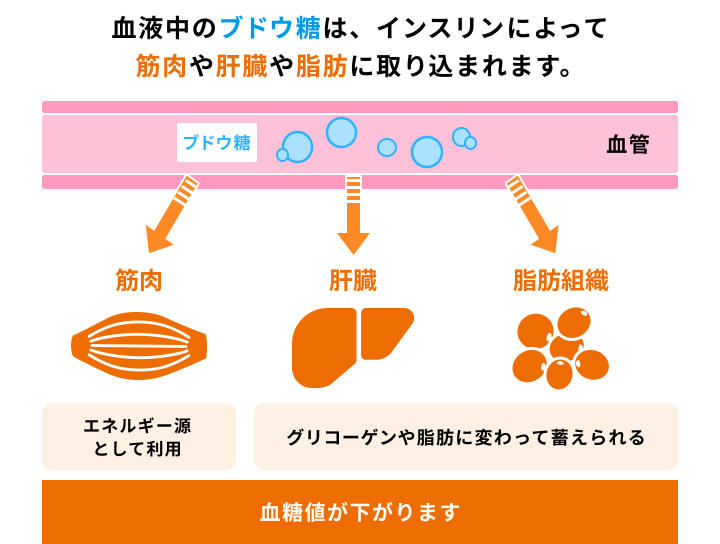

一方、糖質のとりすぎは血糖値の急上昇を招き、内皮細胞を傷つけ、血管を“焦がす”ように劣化させます。

これらが重なることで、動脈硬化や高血圧といった血管の老化が加速します。バランスの取れた食事こそが、血管をしなやかに保ち、健康長寿への第一歩となるのです。

1ー② 簡単に美味しく減塩生活を

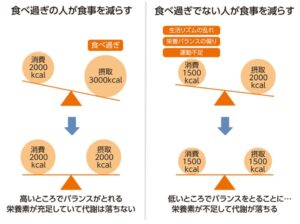

健康な血管を保つために大切なのは、食べ過ぎを防ぐこと、特に現代は食事の量が多くなりがちで、知らず知らず血管に負担をかけてしまいます。

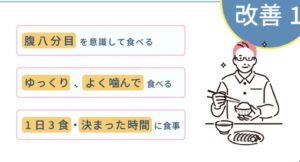

そこでおすすめしたいのが「腹八分目」習慣となり、満腹になる前に食事を終えることで、内臓や血管の疲労を抑え、血圧や血糖値の急上昇を抑制、適切な食事量は、血管の健康を守る事ができるのです。

減塩生活は味気ないと思われがちですが、工夫次第で美味しく続ける事ができ、だしやハーブ、スパイスを活用して塩分に頼らない味付けを心がけましょう。

旬の野菜や果物の自然な甘みや旨味を活かすこともポイントで、発酵食品を取り入れることでコクが増し、満足感がアップします。

調理では素材の味を大切にし、塩水に漬けすぎないことが大切です。

外食時は薄味で注文し、家庭ではしっかり風味付けを工夫すれば、無理なく減塩を実現でき、これらのコツを押さえれば、健康と美味しさを両立できる減塩生活が可能です。

1ー3 カロリーも上手にカットしていく

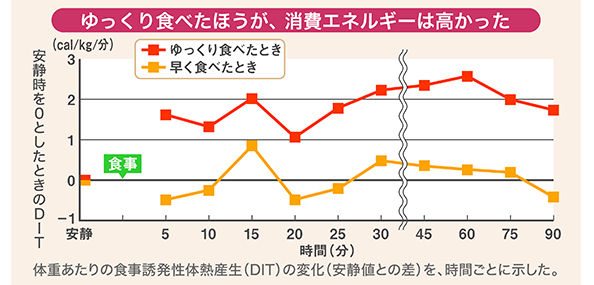

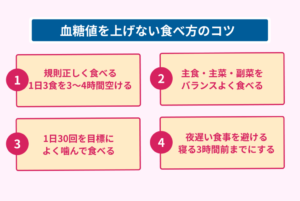

塩分のカット習慣に慣れてきたら、同時にカロリーカットにも取り組んでいき、まず、食材をゆっくりと噛むことを意識しましょう。

食材をゆっくり噛むことは、血管を強くするためのカロリーコントロールに効果発揮、よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防げるため、自然と摂取カロリーが抑えられます。

また、ゆっくり食べると消化もスムーズになり、血糖値の急上昇を防ぐことが可能です。結果として血管への負担を軽減し、動脈硬化や高血圧のリスクを下げることにつながり、毎食、意識的に噛む回数を増やす習慣をつけましょう。

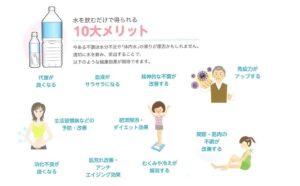

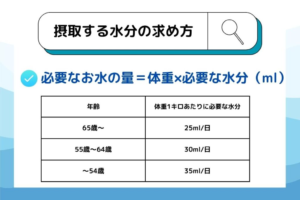

1日のはじまりには、コップ1杯の水を飲んでいき、朝起きてすぐコップ1杯の水を飲む習慣は、血管の健康維持に役立ちます。

睡眠中は体が軽く脱水状態になるため、水分補給で血液の流れをスムーズにし、血管への負担を軽減します。

また、代謝が活発になり、老廃物の排出も促進し、血圧の安定や内皮細胞の働きをサポート、毎朝の簡単な習慣が、強くしなやかな血管を作る一歩となります。

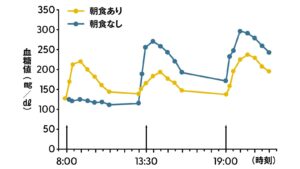

水を飲んだ後には朝食を食べていき、朝食をしっかり食べることは、血管の健康を守るうえで欠かせません。

朝食を抜くと血糖値が安定しづらく、食後に急上昇しやすくなり、これが内皮細胞を傷つけ、動脈硬化の原因になることも。

また、朝食は体内時計を整え、代謝を活性化させる役割も持ち合わせ、栄養バランスのとれた朝食をとることが、1日の血管のコンディションを左右する大切な習慣なのです。

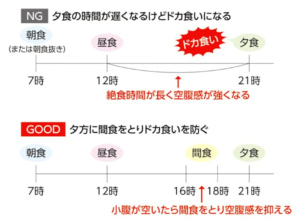

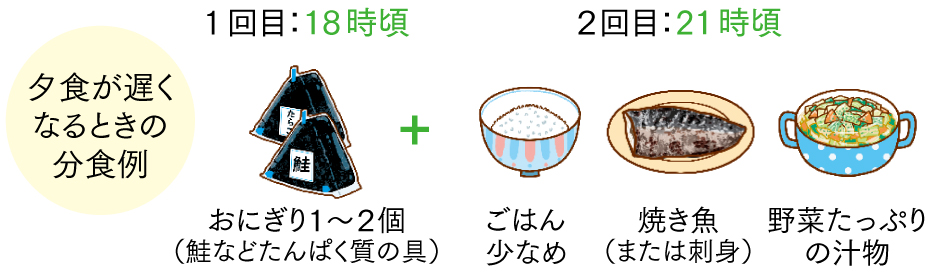

夕食を早めに済ませて夜食を摂らないことも重要になり、夕食を早めに済ませることは、血管を守るための大切な習慣です。

遅い時間の食事は、血糖値や中性脂肪が高い状態のまま眠ることになり、内皮細胞に負担をかけてしまいます。

さらに、消化が追いつかず代謝も低下しやすくなるため、血管老化の原因に、就寝の3時間前までに食事を終えることで、血管の修復や再生がスムーズに行われ、健康維持につながります。

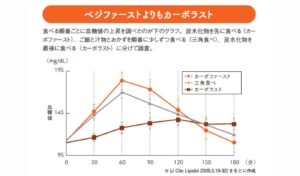

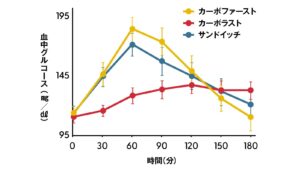

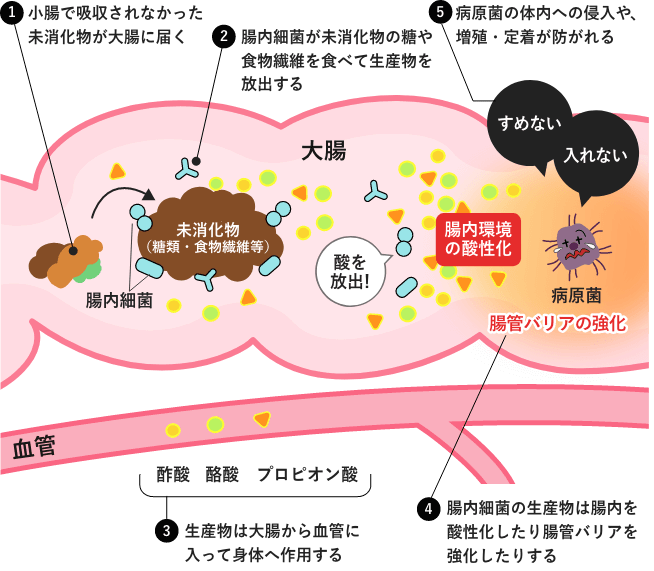

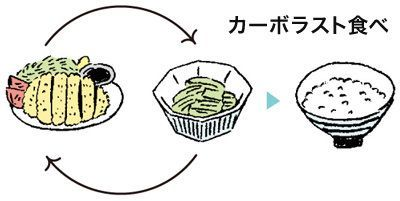

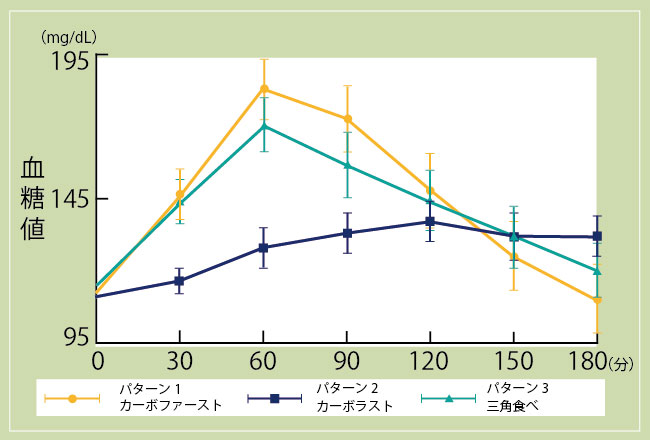

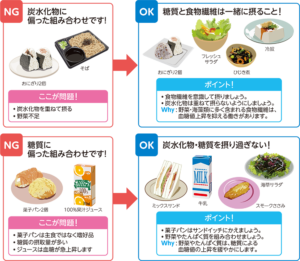

食事の際はカーボラストを心がけていき、カーボラストとは、「炭水化物(Carbohydrate)を最後(Last)に食べる」食べ方のことです。

食事の順番を、野菜やたんぱく質を先に、炭水化物を後にすることで、血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。

血糖値の急変動は内皮細胞を傷つけ、血管老化の原因となりますが、カーボラストを実践することでそのリスクを軽減できます。

忙しい日々でも、食べる順番を意識するだけで血管の健康を守れる、簡単で実践しやすい習慣です。

1ー4 摂り過ぎは排出をしていく

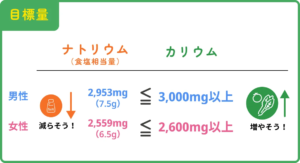

現代の食生活では、塩分の摂りすぎが慢性的な課題となり、塩分の主成分であるナトリウムは、体内に過剰にあると血管内の水分量を増やし、血圧を上昇させてしまいます。

これが続くと血管に強い圧力がかかり、内皮細胞を傷つけ、動脈硬化や高血圧の原因になるので、対策として「カリウム」が必須になります。

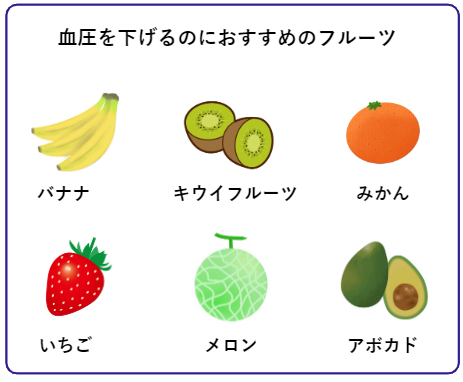

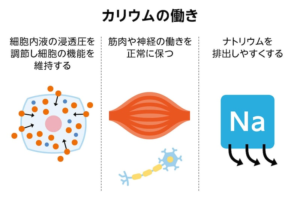

カリウムには体内の余分なナトリウムを尿と一緒に排出する働きがあり、血圧の上昇を抑える効果をもつ、体内の“塩分バランスを整える調整役”なのです。

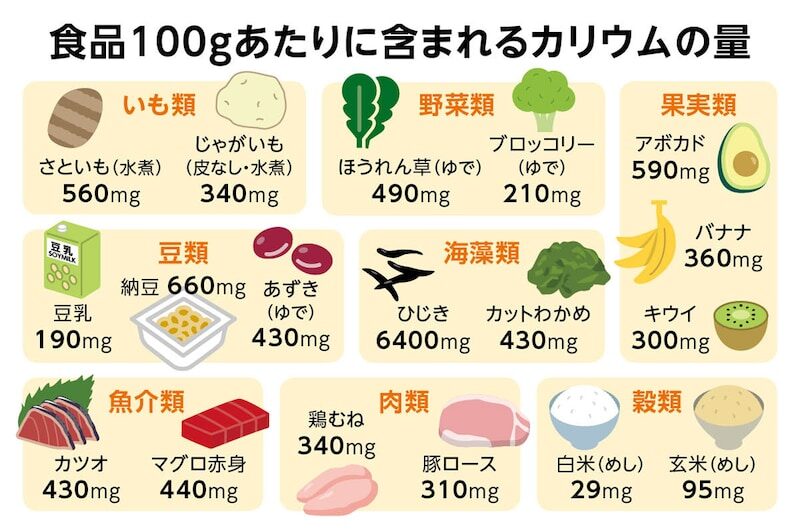

カリウムを豊富に含む食材には、ほうれん草、アボカド、バナナ、納豆、サツマイモ、海藻類などがあります。

特に野菜や果物はカリウムだけでなく食物繊維も豊富で、血管に優しい効果が期待できます。

塩分を控えることと同時に、カリウムを意識的にとることで、よりしなやかで安定した血管環境をつくることができます。

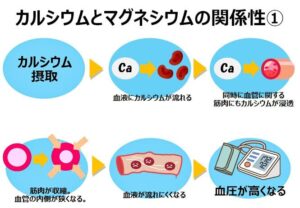

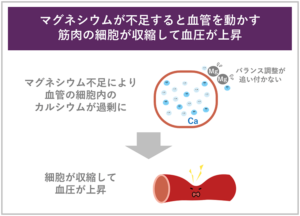

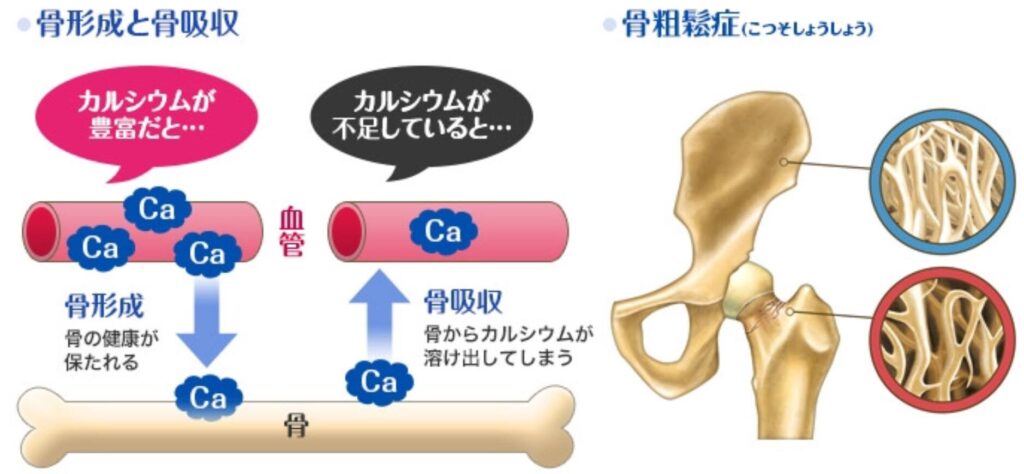

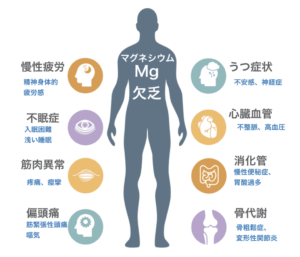

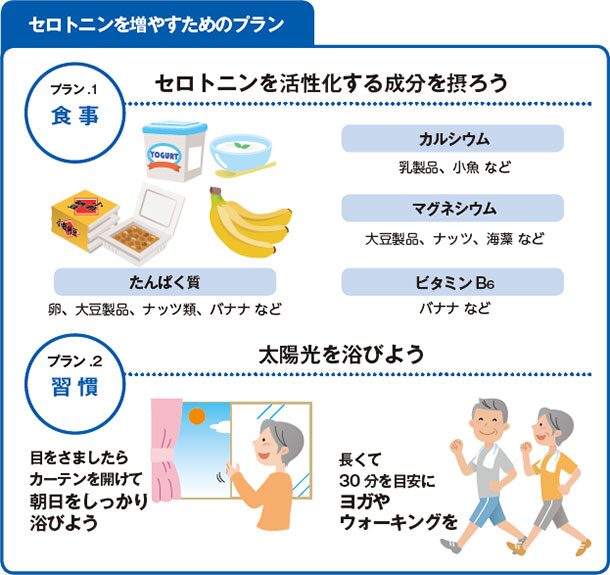

そして、カルシウムとマグネシウムは、骨の健康に必要なミネラルとして知られていますが、実は血管の健康にも深く関わっています。

カルシウムには血管の収縮を調整する働きがあり、十分に摂取することで高血圧の予防につながります。

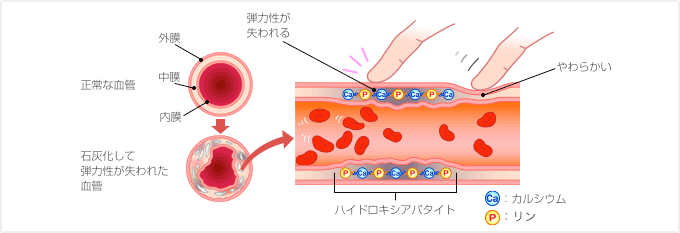

ただし、カルシウムだけを過剰に摂ると、逆に血管内で石灰化を引き起こしやすくなり、動脈硬化の原因となることも。

そこで重要なのがマグネシウム、マグネシウムは血管をゆるめ、カルシウムの働きを適切にコントロールする役割があります。

つまり、この2つはバランスよく摂取することで、血管の緊張を抑え、しなやかさを保つ助けになるのです。

カルシウムは乳製品や小魚、マグネシウムは豆類、海藻、玄米などに多く含まれています。

現代人はマグネシウムが不足しがちなため、意識して取り入れることが、血管の健康維持には欠かせません、ミネラルバランスを整えることが、血圧や血管トラブルを防ぐ第一歩となるのです。

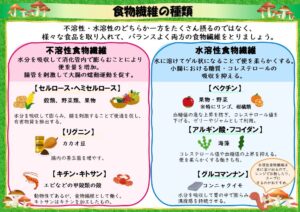

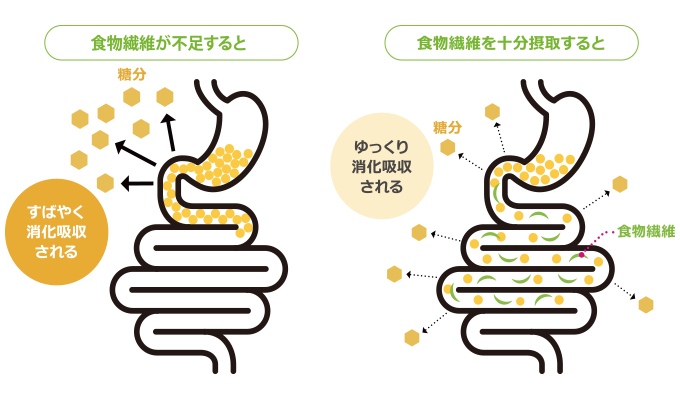

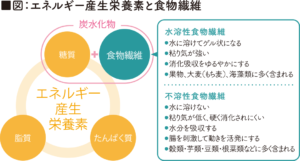

食物繊維は、腸内環境を整えるだけでなく、血管の健康にも大きく貢献する栄養素です。

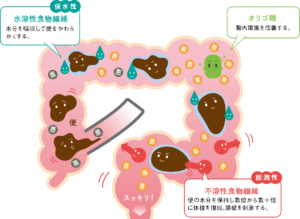

食物繊維には水に溶ける「水溶性」と、溶けない「不溶性」の2種類があり、水溶性食物繊維は、体内でゲル状になり、糖や脂肪の吸収をゆるやかにする働きがあります。

これにより、血糖値の急上昇やコレステロールの過剰吸収を防ぎ、血管への負担を減らします。

一方、不溶性食物繊維は腸を刺激し、便通を促進し腸内にたまった老廃物や余分な脂質を体外に排出、いわば“デトックス”の役割を果たします。

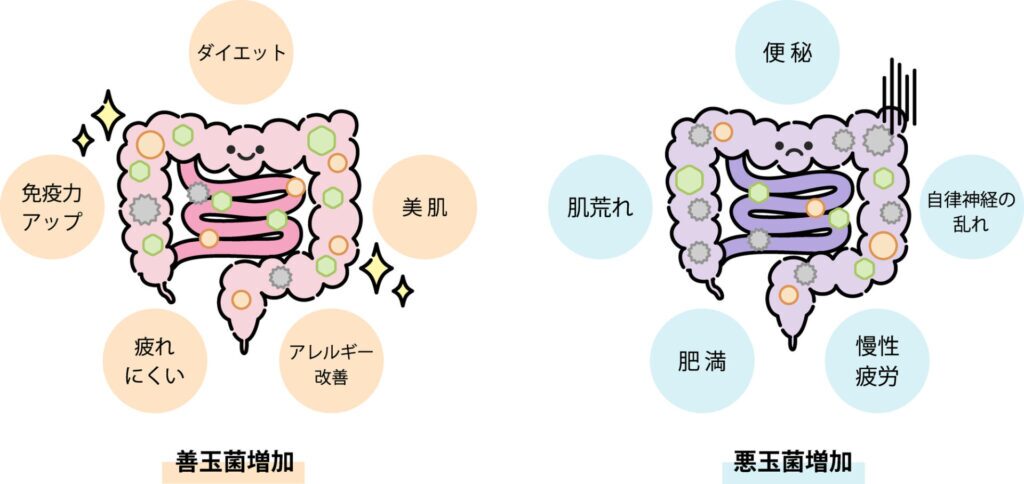

さらに、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の繁殖を抑えることで、腸内フローラのバランスが整い、全身の代謝機能が高まります。

食物繊維をしっかり摂ることで、消化・吸収の効率が向上し、血糖・脂質のコントロールがしやすくなり、結果的に血管の若さを保つことにつながります。

野菜、果物、豆類、海藻、全粒穀物などを意識的に取り入れることが、内側から血管を守る鍵となるのです。

1ー5 血管を強くするカーボラスト

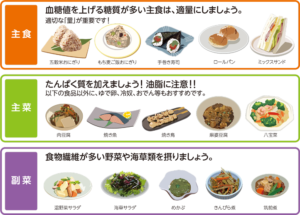

かつて日本の食育では「三角食べ」つまり主食・主菜・副菜を交互に食べることが推奨されてきました。

しかし、現代の栄養学や血管の健康を考えると、新しい食べ方「カーボラスト」が注目されています。

カーボラストは、食事の最後に炭水化物(carbohydrate)を食べることを意味し、血糖値の急上昇を防ぐ食べ方です。

血糖値が急激に上がると、血管の内皮細胞が傷つき、動脈硬化や糖尿病のリスクを高めます。

カーボラストでは、まず食物繊維の多い野菜、次にたんぱく質、最後にごはんやパンなどの炭水化物という順番で食べることで、血糖値の上昇をゆるやかにし、血管への負担を減らします。

三角食べは栄養のバランスを整える点では優れていますが、血管を守るという視点では、食べる順番を意識するカーボラストが効果的です。

食の知識も時代とともに進化し、日々の食事でカーボラストを意識することで、誰でも簡単に血管力を高めることができるのです。

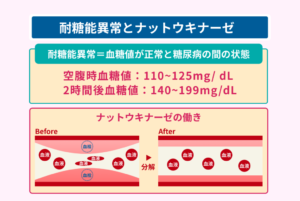

さらに注意したいのが、炭水化物の摂り過ぎ、ごはんやパン、麺類などは私たちの主食ですが、過剰に摂取すると血糖値が慢性的に高くなり、インスリンの働きが鈍くなって糖尿病や動脈硬化のリスクが高まります。

また、余分な糖は中性脂肪として蓄積され、血管を詰まらせる原因になってしまうので、炭水化物は決して悪者ではありませんが、適量を守ることが大切です。

全体の食事バランスを見直しながら、糖質の質と量に気を配り、血管に優しい食習慣を身につけましょう。

1ー6 コンビニ飯でも食生活を改善

忙しい現代人にとって、コンビニは手軽な食事の強い味方です。「外食=不健康」と思われがちです。

最近のコンビニ食品は栄養バランスに配慮された商品も多く、選び方次第で血管に優しい食生活が実現可能に。

例えば、野菜たっぷりのサラダや、ゆで卵・豆腐・チキンなどの高たんぱくな食品を組み合わせれば、自然とカーボラストの形をとることができるのです。

まずはサラダを食べ、次におかず系、最後におにぎりやパンなどの炭水化物を食べる、それだけで血糖値の急上昇を防ぎ、血管へのダメージを軽減できます。

また、食物繊維やミネラルが不足しがちなコンビニ食では、海藻サラダや納豆、ナッツ入りのサラダなどを追加するとより効果的です。

「コンビニだから不健康」と決めつけず、選ぶ力を身につければ、忙しい日常の中でも血管を守る食事は可能で、カーボラストの実践は、コンビニでも無理なく始められる生活改善の第一歩なのです。

健康的な食生活を継続する上で大切なのは、「完璧を目指さない」こと、理想通りに毎食カーボラストや栄養バランスを意識するのは、忙しい毎日の中では難しいもの。

大切なのは、できる範囲で少しずつ実践を続けること、例えば、「今日はサラダを先に食べた」「おにぎりを半分にした」といった小さな意識の積み重ねが、やがて大きな変化につながります。

コンビニを上手に活用しながら、“7割できたら合格”くらいの気持ちで、無理なく続けることが血管を守る長続きの秘訣です。

1ー7 血管にいいオイルを取り込んでいく

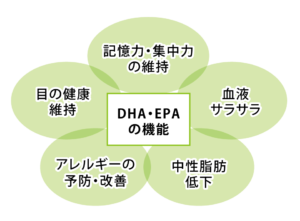

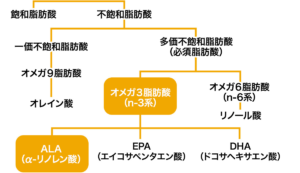

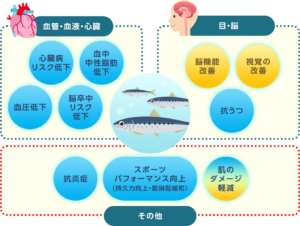

血管を強くしなやかに保つためには、青魚を積極的に取り入れることが効果的です。

サバ、イワシ、アジなどの青魚には、EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)といったオメガ3系脂肪酸が豊富に含まれています。

これらは、血液をサラサラにし、血栓を防ぐ働きがあり、動脈硬化や高血圧の予防に役立ちます。

また、青魚の脂は炎症を抑える効果もあり、血管内皮の健康を守るうえでも重要となり、週に2〜3回、焼き魚や缶詰、煮魚などを上手に取り入れて、無理なく習慣化しましょう。

日常の食事に青魚を加えることは、血管力を高めるシンプルかつ確実な方法です。

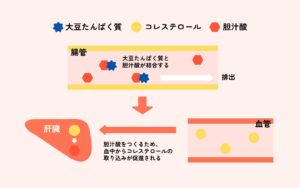

青魚に加えて大豆食品も、血管を守るうえで欠かせない優れた食材で、豆腐、納豆、味噌、豆乳などに含まれる大豆たんぱくは、血中の悪玉コレステロール(LDL)を減らし、動脈硬化の予防に役立ちます。

また、大豆イソフラボンには抗酸化作用があり、血管の老化や炎症を抑える働きも期待できます。

植物性のたんぱく質でありながら栄養価が高く、動物性脂肪の摂りすぎを防ぎながらしっかりとたんぱく質を補給できる点も魅力です。

納豆や豆腐は朝食やサラダに取り入れやすく、毎日の食生活に無理なくプラスできます。

特に納豆は、血栓予防効果があるナットウキナーゼも含まれており、血流改善に一役買い、日々の食卓に大豆食品を取り入れることが、血管のしなやかさと強さを保つ第一歩となります。

青魚や大豆食品とあわせて意識したいのが、オメガ3系脂肪酸を含む植物性オイルの活用です。

代表的なものに、亜麻仁油やえごま油、チアシードオイルなどがあります。これらのオイルには、血中の中性脂肪を下げ、血管の炎症を抑える働きがあり、動脈硬化の予防に大きく貢献

また、血液の流れをスムーズにする作用もあるため、血栓のリスク軽減にも効果的ですが、オメガ3系オイルは熱に弱いため、加熱せずにサラダや納豆にかけるのがおすすめになります。

毎日小さじ1杯を目安に取り入れるだけで、体にとっては大きなプラスとなり、日々の食事に自然な形でオメガ3系脂肪酸を取り入れ、内側から血管を守る生活を心がけましょう。

1ー8 野菜と果物の力で血液を改善

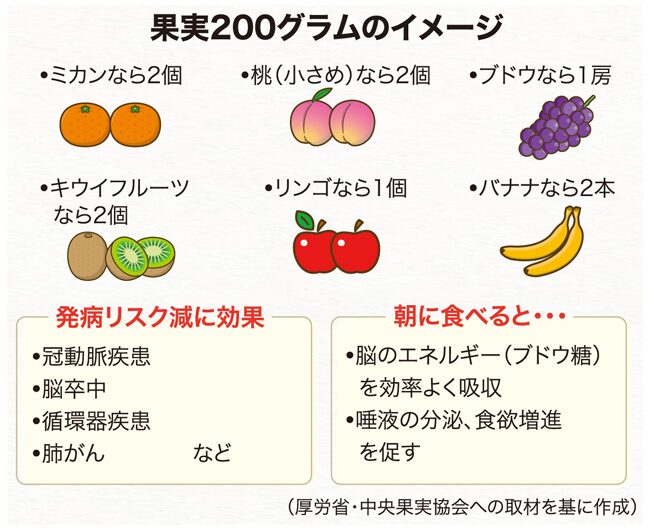

血管を健康に保つためには、毎日の食事に「野菜350g、果物200g」を取り入れることが重要、厚生労働省が推奨する目安でもあり、ビタミン、ミネラル、食物繊維、抗酸化物質をバランスよく摂るための指標になります。

野菜は色の濃いものを中心に、葉物、根菜、海藻類など多様に組み合わせることで、栄養の偏りを防ぎ、血圧の安定や血管の老化予防に役立ちます。

特に、カリウムやマグネシウムを多く含む野菜は、塩分の排出を促し、血管のしなやかさを保ってくれます。

一方、果物にはビタミンCやポリフェノールなど、抗酸化作用の高い成分が豊富に含まれ、血管の炎症や酸化ストレスを和らげます。

ただし、果物は糖分も多いため、1日200g程度が適量。朝食やおやつ代わりに取り入れると無理なく続けられます。

野菜と果物を毎日の習慣にすることで、血管年齢を若々しく保ち、生活習慣病の予防にもつながり、意識的に色とりどりの食材を選び、毎日の食卓を血管にやさしいものに整えていきましょう。

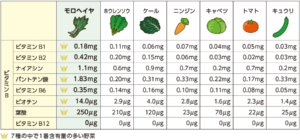

血管の若さを保つには、緑黄色野菜の積極的な摂取が欠かせません、中でもおすすめなのが、トマト、モロヘイヤ、かぼちゃの3種類です。

まずトマトには強力な抗酸化成分「リコピン」が豊富に含まれており、血管の老化やダメージの原因となる活性酸素を除去、加熱することで吸収率が高まるため、トマトソースや煮込み料理もおすすめです。

次にモロヘイヤは、ビタミンC、ビタミンE、β-カロテン、カルシウム、カリウムなど、血圧や血管の健康に関わる栄養素が豊富、特に粘り成分に含まれるムチンは、血糖値の急上昇を抑える作用があり、血管にかかる負担を軽減してくれます。

そして、かぼちゃには、β-カロテンのほか、ビタミンEやポリフェノールが多く含まれており、血管内皮を酸化ストレスから防ぎ、美味しく自然な甘みがあり、スープや煮物にすることで食べやすくなります。

これらの野菜を日常的に取り入れることで、栄養バランスが整い、内側から血管の健康をサポートできます。

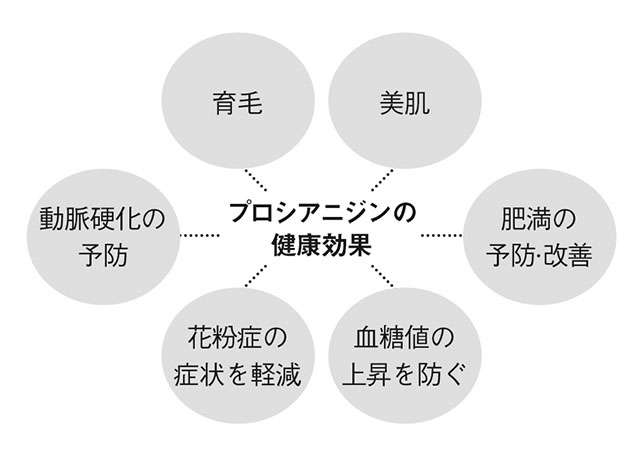

血管を守る果物として、日常的に取り入れやすいのが「りんご」と「バナナ」、りんごには水溶性食物繊維のペクチンが豊富に含まれており、腸内環境を整え、悪玉コレステロールを排出する働きがあります。

また、ポリフェノールの一種であるプロシアニジンが血管の酸化を防ぎ、しなやかさを保つ効果も期待できます。

一方バナナは、カリウムが豊富で、余分な塩分を体外に排出し、血圧を安定させるのに役立ちます。

加えて、手軽にエネルギー補給ができ、朝食や間食に最適です。血糖値が急上昇しにくい低GI食品でもあり、血管への負担が少ないのも魅力のひとつです。

どちらも保存しやすく、そのまま食べられるため、忙しい日常でも続けやすい果物なので、毎日の習慣として取り入れ、血管を内側から整えるサポートに活用しましょう。

まとめ:食事で日々体の中から若返りを

食事で血管をどんどんケアしなきゃ

減塩食材を毎日食べるわ

減塩と一緒にカリウム食材を摂ると

効果が加速するのでぜひ実践を

・減塩生活もストレスなく行う

・カーボラストで血糖値をコントロール

・果物で血管のケアをやっていく

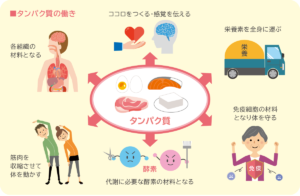

血管を食べ物で若返らせるには、良質なタンパク質と抗酸化成分を含む食材をバランスよく摂ることが重要です。

魚(サンマ、アジ、マグロ、カツオなど)や大豆製品(納豆、豆腐)、鶏むね肉などは血管の材料となるタンパク質を豊富に含み、しなやかで強い血管づくりをサポートします。

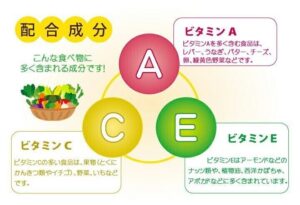

また、トマト・カボチャ・ほうれん草などの緑黄色野菜やブロッコリーには、血管の老化を防ぐ抗酸化成分(ビタミンA・C・E、スルフォラファンなど)が多く、活性酸素によるダメージを抑制できます。

塩分や脂質の摂りすぎに注意し、野菜や果物を積極的に取り入れることで、ミライフ中の重病を防ぎ、血管の若返りを目指しましょう。

減塩だけではストレスになる事も

食材を最大限に活かして減塩を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b24f0a4.2bb19eb2.1b24f0a5.56bd44fb/?me_id=1213310&item_id=16502914&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0958%2F9784576130958.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46fb605d.837f2a6e.46fb605e.fb11f7a4/?me_id=1362520&item_id=10000186&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fqsai%2Fcabinet%2Fitem%2Freito%2Fimgrc0104504256.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d228e33.0c08d59a.2d228e34.2daed3f9/?me_id=1333424&item_id=10000359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flohas-s%2Fcabinet%2Fshohin%2Ffiber%2Fkinousei_inuria%2Fimgrc0076728978.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d228e33.0c08d59a.2d228e34.2daed3f9/?me_id=1333424&item_id=10000046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flohas-s%2Fcabinet%2Fshohin%2Ffiber%2Fnandeki%2Fimgrc0082133509.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/453b35f5.fa8beaa1.453b35f6.e9b74285/?me_id=1401423&item_id=10000620&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokubo-store%2Fcabinet%2F08794934%2Fimgrc0178713788.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d48b2d9.7f03d2e8.2d48b2da.d982e708/?me_id=1267774&item_id=10000220&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmangos%2Fcabinet%2F04528651%2Fimgrc0091023023.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d56afdd.6c07434c.2d56afde.71d47064/?me_id=1224545&item_id=10000253&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhealthy-company%2Fcabinet%2F00356156%2Fimgrc0099676387.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/432a6f0e.9db2eb96.432a6f0f.1d9da268/?me_id=1304618&item_id=10002690&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-mon-p%2Fcabinet%2F1st%2Fa-uti-era30_p.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/356e838f.2ddf8ac9.356e8390.bb785fc7/?me_id=1313385&item_id=10000528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fmuen-genen%2Fcaptura%2Fot001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22a6aceb.767c384e.22a6acec.84ce3c37/?me_id=1306273&item_id=10005640&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukaidrink%2Fcabinet%2F491%2F404491.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント