目次

はじめに

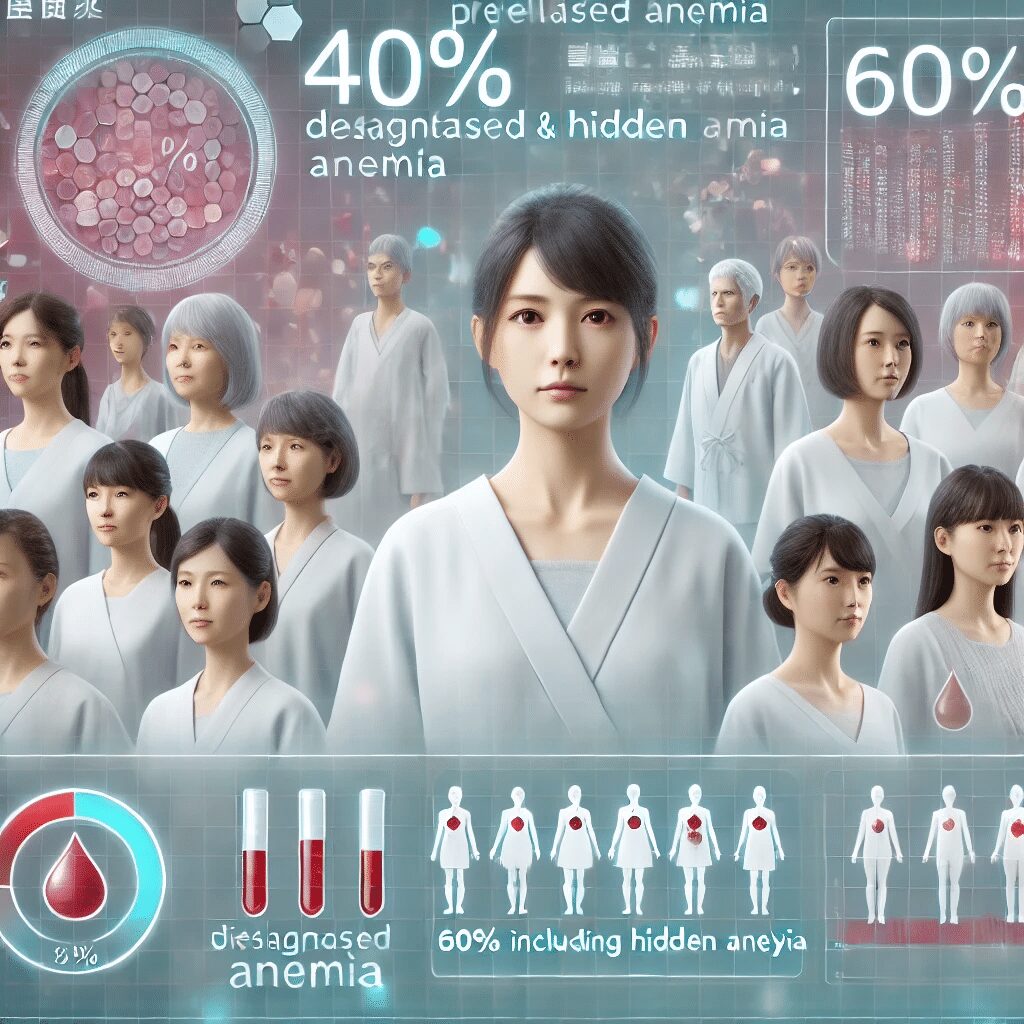

日本人女性の約40%が貧血とされており、検査を受けていない方などの「隠れ貧血」を含めると約60%ほどに達しているとされています。

さらに貧血を自覚、症状がある方もその貧血の対策や改善の必要性をあまり感じていないことも現状なのです。

シニア層になると女性に多い鉄分問題が男女関係なく起き、食事量や食欲低下、栄養の偏りで男性にも貧血が起こりやすく、貧血が深刻化しやすく、脳が常に酸欠状態に陥ったりと日常生活にも支障が出るのです。

鉄分を意識していくことで、普段イライラしにくくなったり、突然キレるといった行動もなくなりQOLも下がることはありません。

鉄分不足を深刻な問題と捉えていき、今日から改善と対策を行って、元気の溢れる生活習慣を送っていきましょう。

鉄分のことを知っていく

鉄分不足は貧血を思い浮かべますが、その事と鉄分不足が別物になり、鉄分不足は体内の酸素量が少なく、体の酸素量を必要なだけ補給できないことを指します。

体全身に酸素を運んでいるのは血液、この血液の大半をしめる赤血球が鉄分を関係し、鉄分が不足すると、酸素と運んでくれる赤血球が少なくなります。

少なくなると酸素が体全体に行き渡らずに息切れ、倦怠感、だるさだけではなく、脳にも影響し頭痛や記憶力の低下等の症状が見られるのです。

まずは鉄分の事を把握していき、今のあなたが鉄分を摂れているか見直していき、今日からしっかりと改善を行っていきましょう。

貧血の種類

貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンが不足し、体内に十分な酸素を運べなくなる状態を指します。

貧血にはいくつかの種類があり「急性貧血」は、けがや手術、消化管出血などによる短期間での大量出血が原因で起こり、突然の立ちくらみや意識障害を伴うこともあります。

次に「亜急性貧血」は急激ではないものの、数日から数週間かけてじわじわと血液が失われていく状態で、気づきにくいのが特徴になります。

そして、最も多く見られるのが「慢性貧血」で、これは鉄分不足や腎機能低下、慢性疾患による長期間にわたる貧血で、倦怠感や息切れ、冷えなどの症状が現れるのです。

シニア層では特に慢性貧血が多く、日々の生活習慣が深く関係しているため、予防と早期発見が重要です。

赤血球の大きさも貧血関係

貧血は赤血球の大きさによっても分類され「小球性貧血」は、赤血球が通常よりも小さい状態で、主に鉄欠乏によるものです。

鉄が不足するとヘモグロビンが作れず、赤血球も十分に成長できず小さくなり、次に「正球性貧血」は、赤血球の大きさは正常でも数が不足している状態です。

これは出血や腎臓機能の低下、慢性疾患によって起こることが多く、シニア層に多く見られます

そして「大球性貧血」は、赤血球が異常に大きくなるタイプで、ビタミンB12や葉酸の不足によって起こります。

これらの栄養素が不足すると赤血球の成熟が妨げられ、未熟なまま大きな形で血中に出てしまい、赤血球の大きさは、貧血の原因や対策を見極めるうえで大切な指標となります。

血液検査で貧血を把握

貧血を正確に把握するには、血液検査が最も信頼できる方法になり、重要な指標となるのが「Hb」の数値です。

Hbは赤血球の中に含まれる酸素を運ぶタンパク質で、この値が基準値より低いと貧血と診断され、シニア世代では、疲れやすさや息切れといった症状の裏にこのHbの低下が隠れていることが多く、定期的なチェックが大切です。

また、赤血球の大きさの平均を示す「MCV(平均赤血球容積)」という数値も貧血の種類を見極めるうえで重要で、MCVが小さければ鉄欠乏による「小球性貧血」、大きければビタミンB12や葉酸の不足による「大球性貧血」が疑われます。

さらに、思いがけず貧血を知るきっかけになるのが「献血」で、献血の際には事前にHb値の測定が行われ、基準値に満たない場合は献血ができません。

この結果から、普段意識していなかった自分の鉄分不足や体調の変化に気づくこともあります。血液検査や献血をきっかけに、自分の血の状態を見直してみましょう。

日本女性は貧血が多い

現代の日本女性は、世界的に見ても貧血の割合が高いと言われ、注目すべきは、鉄分の摂取量です。

今の日本女性の鉄分摂取量は、なんと終戦直後とほぼ同じ水準まで落ち込んでおり、非常に深刻な状況なのです。

理由のひとつに、朝食を抜く習慣や、ダイエットによる食事の偏りが挙げられ、鉄分を豊富に含む肉や魚、豆類などの摂取が不足しているのに加え、極端な糖質制限や野菜中心の食事だけでは、十分な鉄分を確保することが難しくなっています。

鉄分不足は単なる疲れやすさにとどまらず、慢性疲労や集中力の低下、心の不調にもつながり、シニア女性では吸収力も落ちているため、食事内容を意識して鉄分をしっかり補う必要があります。

食材に含まれる鉄分も減っている

近年、食材に含まれる鉄分の量が少しずつ減ってきていることがわかっています。

たとえば、ほうれん草や小松菜などの野菜類、さらには豚肉や鶏レバーといった鉄分豊富な食品でさえ、2005年ごろと比べると鉄分の含有量が減少しているというデータがあります。

これは、農業や畜産の生産方法の変化、土壌の栄養バランス、品種改良の影響などが関係していると考えられ、今までと同じような食生活を送っていても、気づかないうちに鉄分が不足してしまうリスクがあるのです。

シニア世代は吸収力も低下しているため、より意識して鉄分をとる必要があり、栄養成分表示に目を向けたり、食材の選び方や調理法を工夫することが、鉄分不足の予防につながります。

貯蔵鉄のフェリチンの存在

鉄分が不足しているかどうかを判断する際、血液検査でよく見られるのが「Hb(ヘモグロビン)」や「MCV(平均赤血球容積)」です。

しかし、これらの値が正常範囲にあっても、体内の鉄が不足している場合があり、その見えにくい鉄不足を把握するのに重要なのが「フェリチン」という指標です。

フェリチンは、肝臓や骨髄、脾臓などに蓄えられている“貯蔵鉄”の量を示すもので、体が必要なときにここから鉄を取り出して使います。

体内で鉄が不足し始めると、この貯蔵鉄から補われ、しばらくの間はHbやMCVに変化が出ないのですが、検査結果が正常でも体調不良を感じる「隠れ貧血」状態に陥っていることがあるのです。

20〜40代の女性の約半数が、フェリチンの数値が基準値以下という調査もあり、現代の食生活では知らないうちに貯蔵鉄が底をついている可能性があります。

シニア世代では、閉経後に月経による鉄の損失がなくなるため、若年層よりも鉄不足のリスクは下がる傾向にありますが

フェリチン値が高いのも注意

フェリチンは体内の貯蔵鉄を示す大切な指標ですが、その数値が高ければ安心というわけではなく、貧血の症状があるのにフェリチン値だけが高いというケースも存在します。

これは体内で炎症や感染が起きていると、免疫反応の一環としてフェリチンの値が上昇するためです。

貯蔵鉄が十分にあるように見えても、実際には鉄不足が進行している可能性もあるのです。

そのため、フェリチンの値だけを見て判断するのではなく、ヘモグロビン(Hb)や平均赤血球容積(MCV)など、他の数値と合わせてトータルで評価することが重要になります。

シニア世代では、慢性的な炎症や隠れた病気があることもあるため、定期的に血液検査を受け、自分の体の状態をこまめにチェックしておくことが大切です。

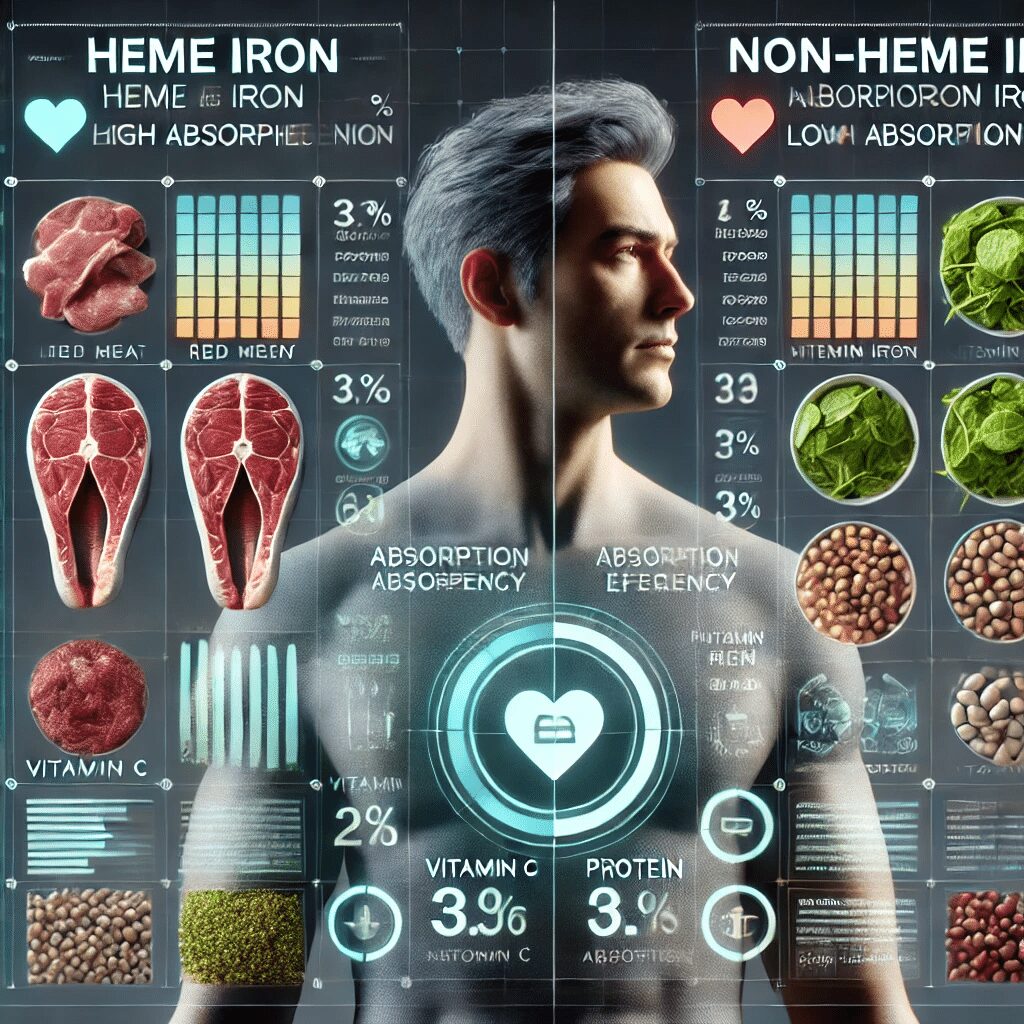

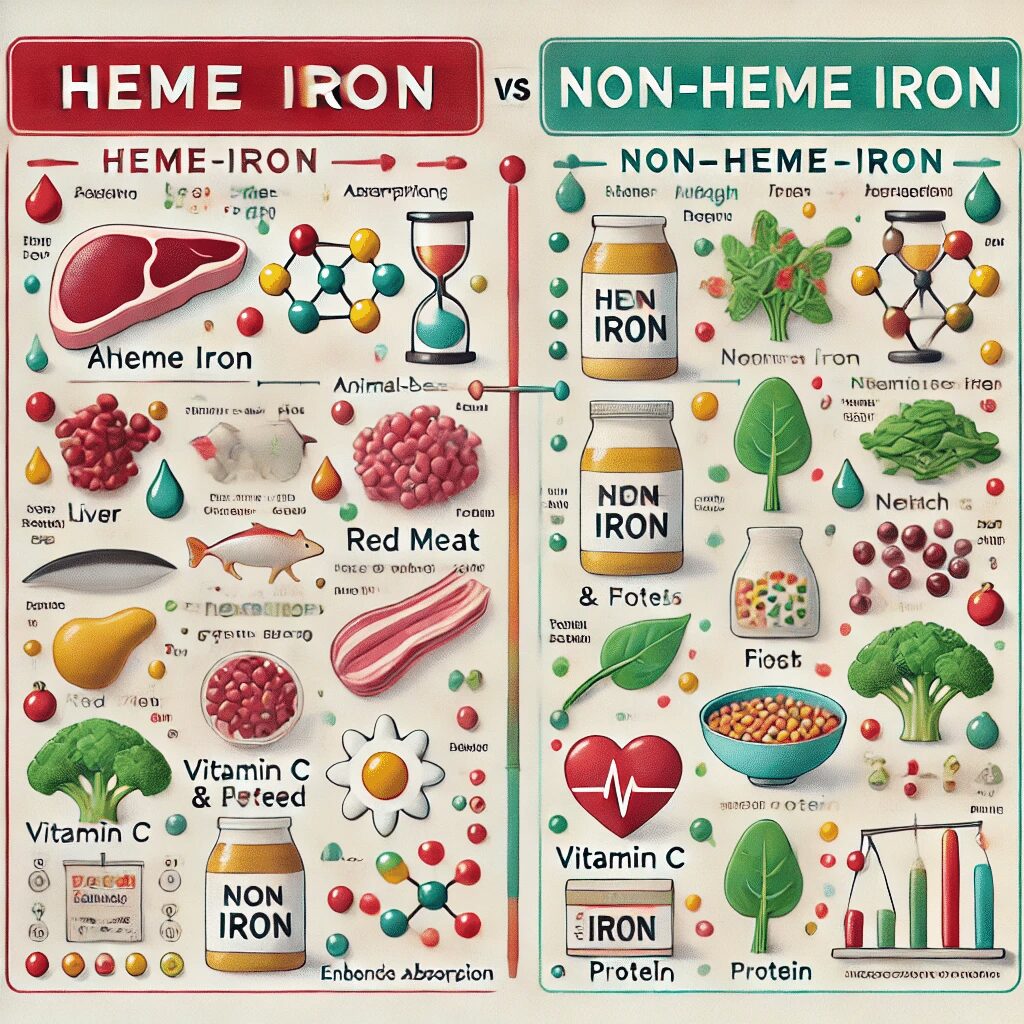

鉄分にも種類がある

鉄分には大きく分けて「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。

ヘム鉄は動物性の食品、特にレバーや赤身肉、魚などに多く含まれ、腸からの吸収率が高く、効率よく体に取り込まれます。

一方、非ヘム鉄は植物性食品に含まれる鉄で、ほうれん草や豆類、ひじきなどが代表的ですが、吸収率はヘム鉄に比べて低めですが、ビタミンCやたんぱく質と一緒にとることで吸収率を高めることができます。

どちらの鉄も体にとって重要であり、バランスよく摂取することが大切です。

シニア世代では吸収力が落ちるため、ヘム鉄を意識しながらも、非ヘム鉄をビタミンCと組み合わせてとるなど、工夫することで効率よく鉄分を補えます。

まとめ

鉄分は体内で酸素を運ぶ大切なミネラルで、不足すると赤血球が十分に働けず、息切れや倦怠感、頭痛、集中力の低下など多くの不調を招きます。

シニア世代では吸収力が落ちているため、意識して補うことが大切で、貧血には急性・慢性・小球性・大球性などの種類があり、原因も鉄不足やビタミン不足、腎機能低下などさまざまです。

血液検査で見るヘモグロビン(Hb)やフェリチンの値を確認し、自分の体の鉄バランスを知ることが予防が重要になるのです。

現代の食材は鉄分が減っており、肉や魚の「ヘム鉄」と、野菜や豆類の「非ヘム鉄」をビタミンCと一緒にとっていき、鉄分を整えることは、疲れにくい体と元気な毎日を取り戻すカギになります。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

33-1

コメント