こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、突然くるお腹の痛みと便意 シニアに増加中の過敏性腸症候群の話になります。

最近は便秘が頑固になってきてね

年齢のこともあるしなんか怖いわ

頑固な便秘症状が出てきたのですか

年齢もありますが早期の対策が必要です

トイレに行ってもスッキリ感も減ってきて

たまに突然便意がくることもあるのよ

トイレの残便感などは過敏性腸症候群の事も

ありますのでまずは病気の事を知り対策を

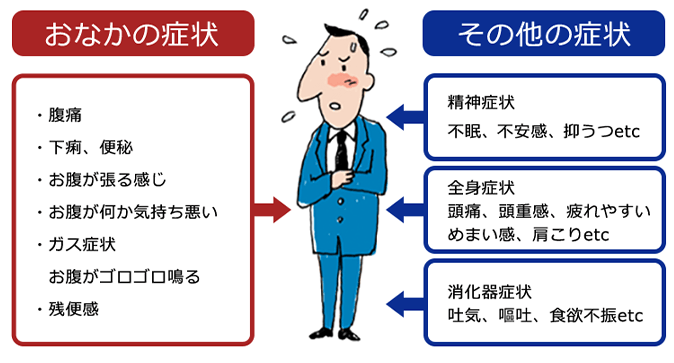

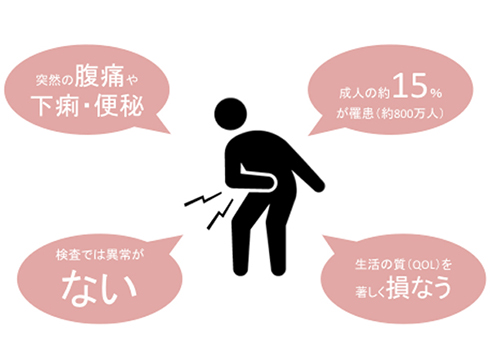

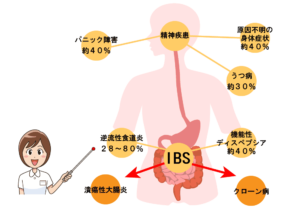

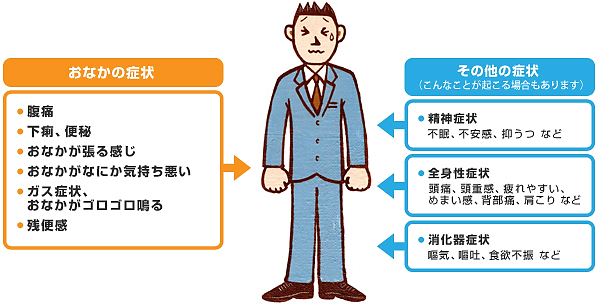

日本人の約10%が過敏性腸症候群に悩まされているとされ、キリキリと差し込む痛みや、チクチク感、我慢しがたい急な下痢、スッキリしない残便間など症状は様々

いつ腹痛や便意の不安に襲われる分からないため、旅行や映画、舞台見学などの長時間、席を離れる事ができないイベントなどにいきづらく、ひどい場合は家を出なくなる方も

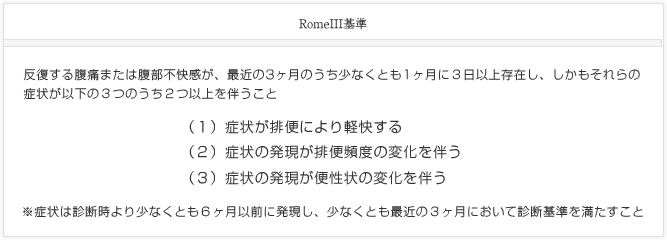

便秘か下痢、または、両方の症状(便が柔らかくなったり硬くなったり)が、1ヶ月に3回以上か、3ヶ月以上続く場合は、【過分性腸症候群(IBS)】の疑いが出てきます。

まずは、現在増加中の過敏性腸症候群の事を知り、不安を少しでもなくしていき腸から元気を作っていきましょう

・シニア世代に増加する過敏性腸症候群を知る

・過敏性腸症候群は3つのタイプに分けられる

・改善食のFODMAP食とは?

放置されがちな腸の病気

まずは知り対策をとっていきましょう

目次

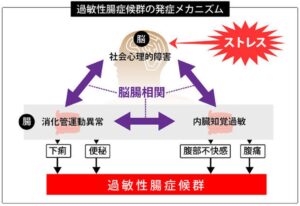

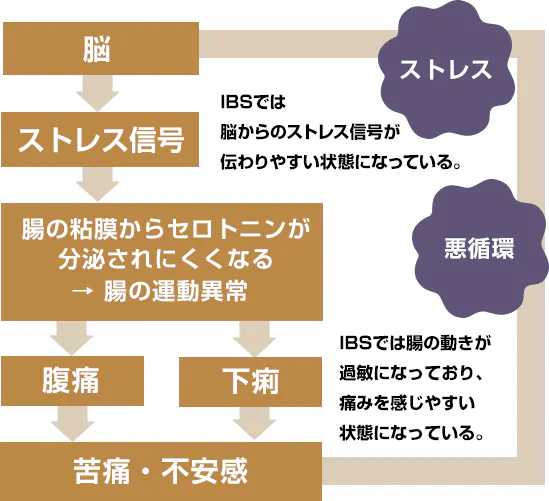

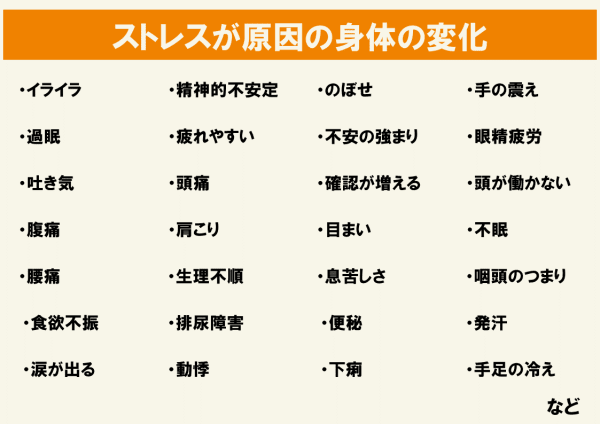

ストレスや環境から症状が出てしまう

過敏性腸症候群は、血液検査や内視鏡検査を行っても見つけることが出来ないことがあり、これはポリープや炎症といった物理的な症状が見つからないだけで原因が他にあります。

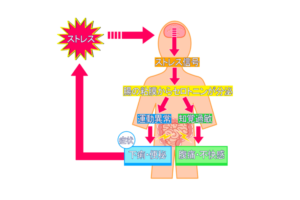

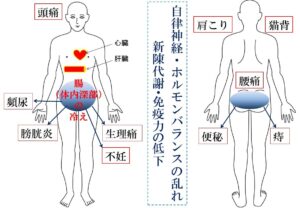

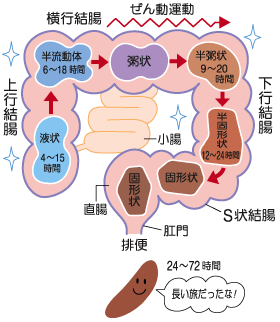

腸は、脳が強いストレスを受けると、腸を取り巻く神経の知覚機能に異常をきたして過敏になり、蠕動運動が部分的に激しくなったり、キリキリ痛むことがあるのです。

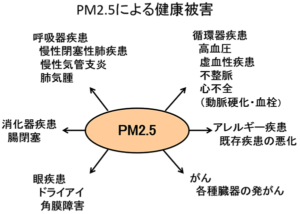

また、環境のストレスも過敏性腸症候群の要因の一つとなり、空気中を漂っている環境汚染物質PM2.5を吸い込むと、肺や気管への悪影響がある他、腸の健康も阻害

過敏性腸症候群の患者数は、都会の方が発症率が高く、大気汚染や騒音など環境的なストレスが田舎の方よりも都会になる方が増えるのです。

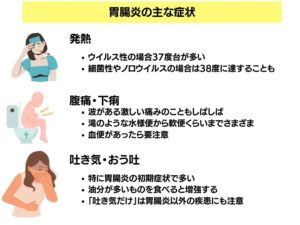

感染症の腸炎にかかった後に、過敏性腸症候群を発症する方も多く、腸炎は細菌やウイルスの侵入で、腸壁が炎症を起こす病気になります。

腸壁は、毎日細菌やウイルスの攻撃を受け続けており、免疫力が弱っている時などすぐに炎症を起こしてしまうのです。

この腸炎を繰り返していると、日々腸壁が過敏になり、腸炎は治っているのに、少しの刺激でも反応してしまい、過敏性腸症候群になるのです。

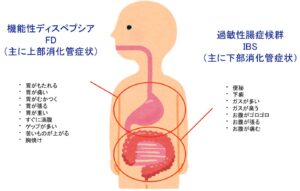

① 過敏性腸症候群にもタイプがある

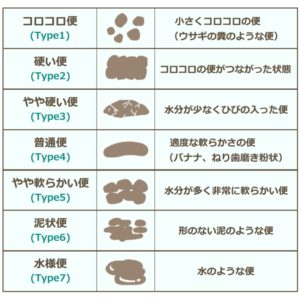

過敏性腸症候群の典型的な症状は、下痢や便秘、その両方を繰り返す事、便の形状や回数が、いつもと違うことが月に3日以上見られるのなら、可能性が高くなります。

例え、毎日便が出ていたとしても、トイレにいく回数に増減がある方や、残便感がある方は、過敏性腸症候群予備軍の可能性があるのです。

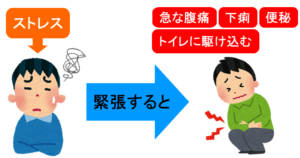

男性と女性でも発症タイプが変わり、男性は下痢タイプが多く、突然下腹が痛くなり、冷や汗が出始め動悸が激しくなる事もあります。

この状態でトイレに駆け込むと、水に近い下痢が出るのですが、緊急事態を脱することが出来れば、その後は、気分が楽になり腹痛もなくなる特徴が見られます。

一方、女性は便秘タイプが非常に多く、便がでないためにお腹が数日貼り続けてしまい、おならは出るのに、力んでも便がでないのが現状です。

力んで便が出たとしても、理想のバナナ便とは程遠いコロコロした硬い便になり、便が出たのに強い残便感が残ります。

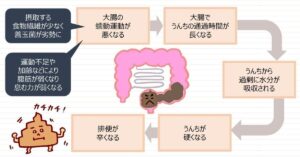

こうなるのは、運動不足の影響で、腸の動きが止まってしまい便が停滞、筋力が不足するせいで便を押し出す力もなく悪循環が続きます。

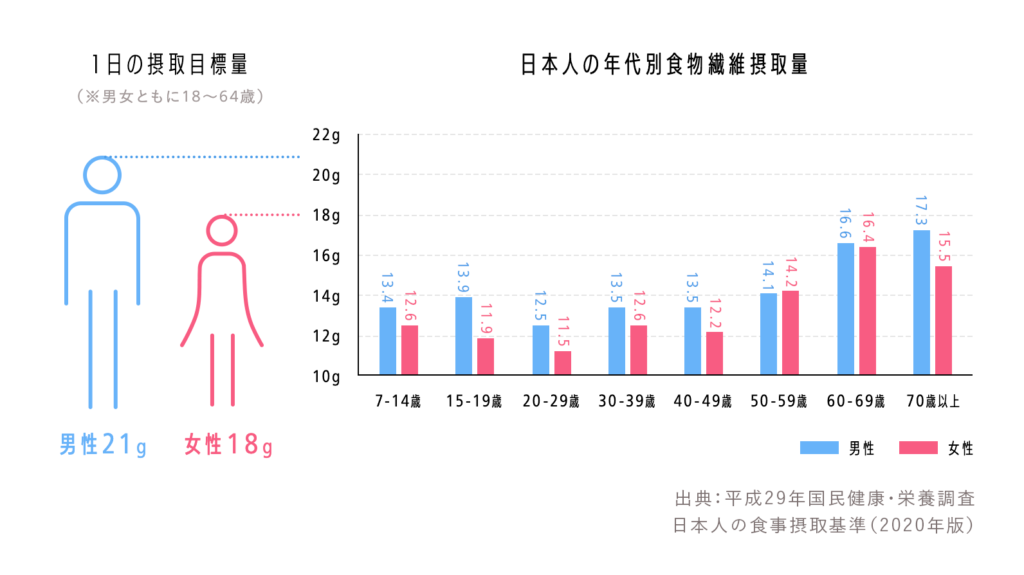

また年齢のために、食事の総量が減り、食物繊維の摂取、水分を飲む量も減っていくので、十分に便が作られないことも原因になるのです。

そして、混合タイプは、男女共に見られ、下痢と便秘を数日ごとに、同じような頻度で繰り返す症状とともに排便の回数も変わり、便秘から下痢に、下痢から便秘のサイクルになります。

混合タイプになるのは、強いストレスや平日と土日の過ごし方に大きな差があり、常に時差ボケのように体調が安定せず、自律神経の乱れから腸の働きが不安定になるのです。

② 過敏性腸症候群と間違えやすいトラブル

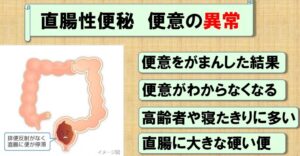

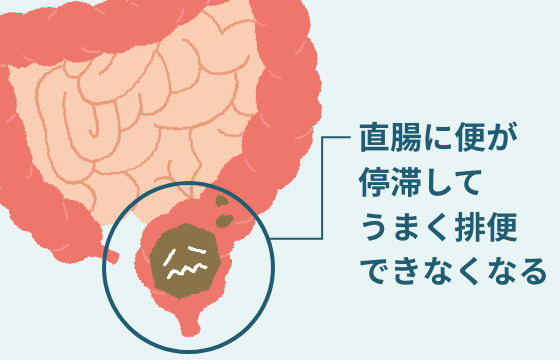

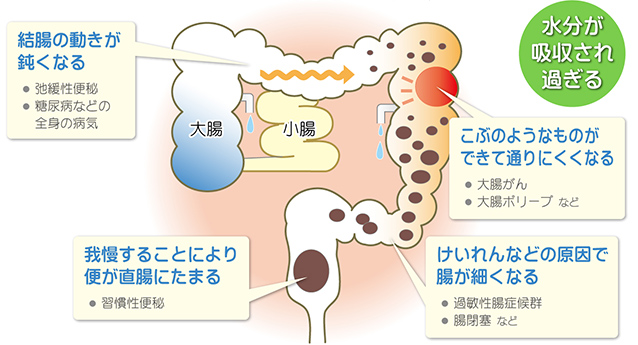

過敏性腸症候群と間違えやすい「便秘を引き起こすトラブル」が数種類あり、「直腸鈍感」は女性に多い便秘トラブルになります。

健康なら直腸に便が溜まると便意をもよおすのですが、肛門の近くの直腸まで便が降りてきて溜まっているのに、便意がない状態に

便が直腸に長く溜まるために、便から水分が吸収されすぎてしまい、コロコロ便や激しい便秘が続き、トイレを我慢することが日常化したことが癖になってしまう悪循環に陥ります。

これらの対策として、朝起きた時と寝る前の1日2回、コップ1杯の常温、白湯を飲み、便意がなくても、朝の5分便座に座り、脳にトイレの合図を習慣付けましょう。

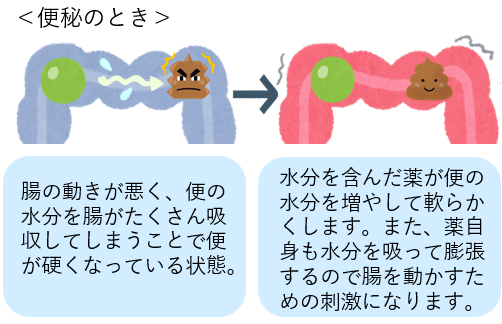

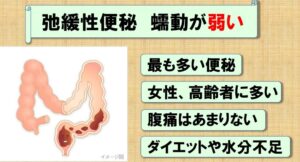

「弛緩性便秘」は腸の蠕動運動が弱い事で起こり、大腸内を食べ物のカスが通過する事に時間がかかるため、便が水分が過剰に吸収されて便が硬くなって起こるのです。

筋肉量の少ない女性、寝たきりの女性に多く見られる症状で、対策法に腸が動くように刺激するため「不溶性食物繊維」を積極的に取り込んでいきましょう。

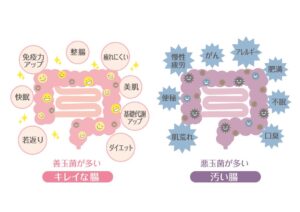

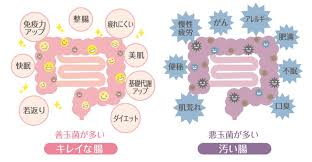

「むくみ腸」は、腸内環境が悪い時に発生し、腸内細菌のバランスが乱れ腸内環境が悪い状態が続くと、腸の粘膜に炎症が起きます。

そうなると、腸内の免疫細胞が活性化し、粘膜の細胞に水分が導かれて、大腸の腸壁に水分が溜まったように見えてしまうむくみ腸になるのです。

代謝が悪く、普段から手足がむくみがちな人に、多く見受けられ、水分を多く蓄えた腸は、冷えて動きが悪くなってしまう事で便秘を招きます。

腸内環境を改善していくには、善玉菌を増やして、発酵食品や水溶性食物繊維を毎日適量取り込んでいく事が重要です。

また、お腹周りを冷まさないように、お腹周りを温め、有酸素運動やストレッチも、深部体温を上げて腸内環境を良くすることが効果的になります。

「落下腸」は、大腸の上部分である横行結腸が垂れ下がっている状態を言い、猫背の方に多く、姿勢の悪さ、筋力不足、骨盤の歪みなどが原因に考えられます。

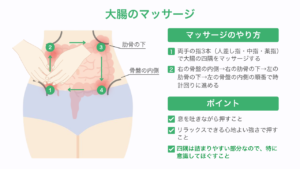

便秘になりやすい人は、腹筋や背骨のトレーニング、腸のマッサージを丁寧におこない、姿勢を正していき腸に良い習慣をとっていきましょう。

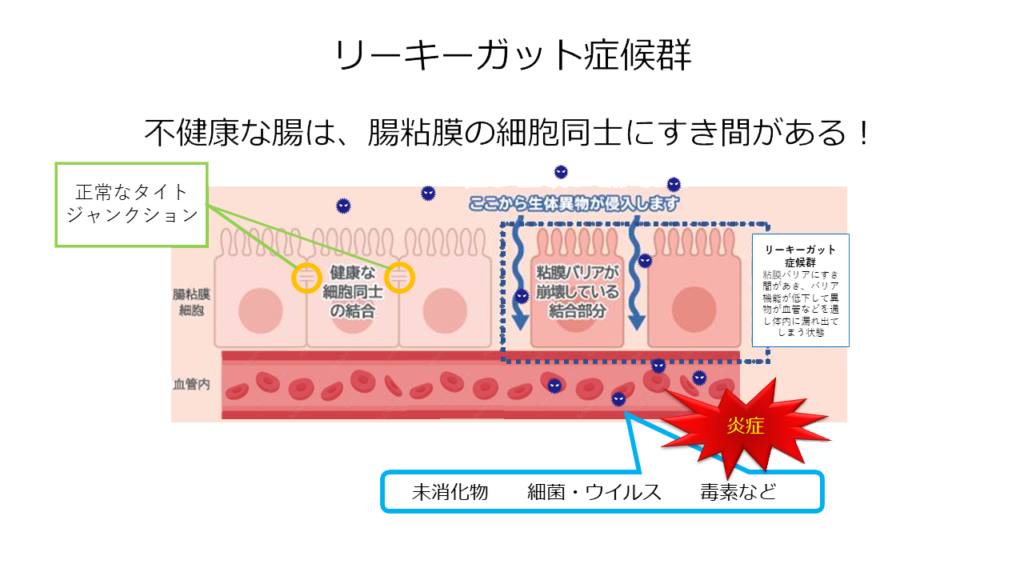

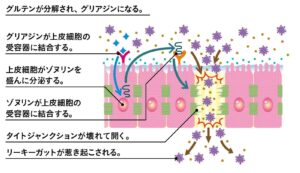

③ リーキーガット症候群でも症状が出る

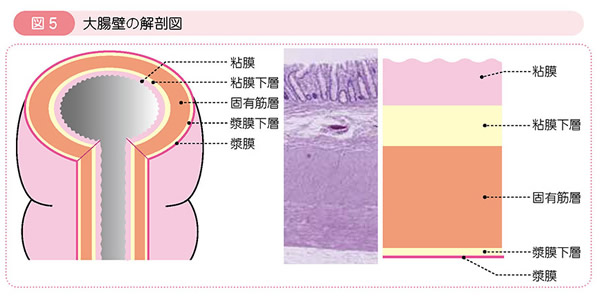

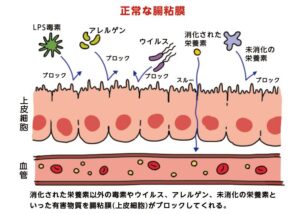

年齢を重ねると、大腸の壁にも不都合が生じ、大腸の壁は粘膜で覆われて、その外に血管が通り、健康な腸は、水分やミネラル、消化された粘膜をすり抜けて血管に流れる仕組みになっています。

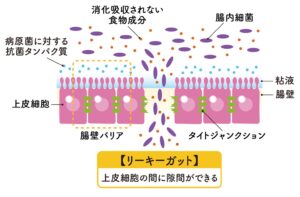

しかし、腸が老化してしまうと、腸粘膜の細胞と細胞の繋がりが弱まり、隙間が発生、この隙間を本来ブロックされる病原菌、ウイルス、未消化の栄養素などが血管に入るのです。

この現象をリーキーガット症候群といい、リーキーガットは「腸漏れ」という意味をもち、リーキーガット症候群は、物理的なバリアが緩んでしまう現象

大腸の外の血管は、肝臓に通じているので、リーキーガット症候群を発症すると、本来なら排出される病原菌やウイルス、毒素が肝臓に運ばれる事になるのです。

従来は異物と判断された物質は、肝臓によって解毒されるのですが、肝臓には大きな負担がかかります。

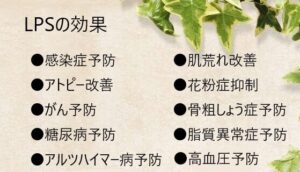

更に、大腸の中のLPS(糖脂質・リポ多糖)という毒素は免疫増強作用もあるのですが、肝臓がんの原点にもなり得ます。

また、バリア機能障害を起こすと、免疫細胞が過剰に反応し、腸が炎症を発生、この事を自己免疫疾患と呼び、偏った食事、ストレスなど腸内環境の悪化でも引き起こされます。

④ リーキーガット対策に食事を見直す

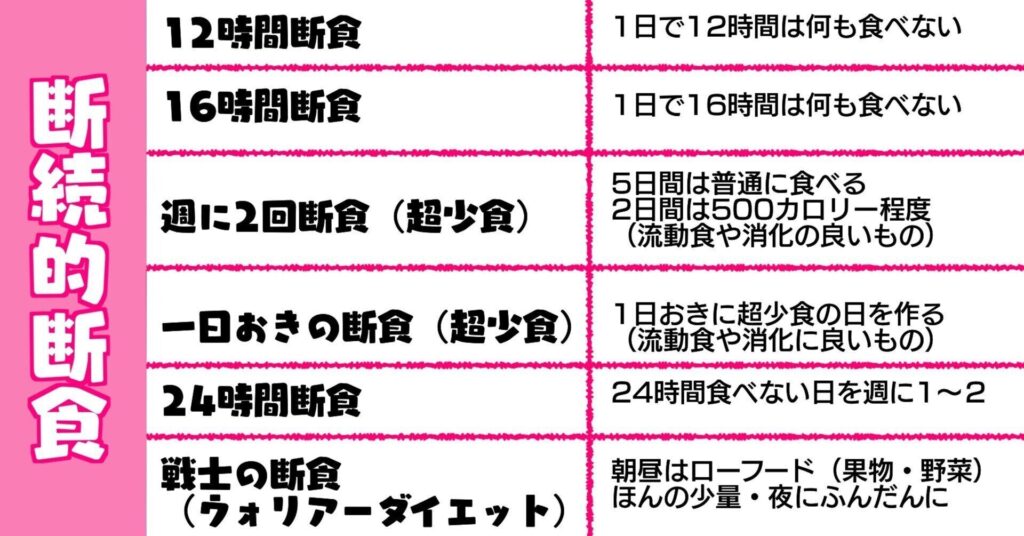

お腹が痛くなると食欲がなくなり、食事をすることが億劫になってしまい、あれもこれも食べられなくなるので、まずは、腸内をリセット、胃腸を空っぽにする事が効果的

断食ではなく、食感を12〜16時間程開けるように心がけ、胃や腸に負担をかけないようにし、胃腸に定期的に休息を与えるようにしましょう。

その後症状が落ち着いたら、普段の食事に戻すようにしていき、1日3食、良く噛んで食べて、腹7〜8分目を意識、心がけていきます。

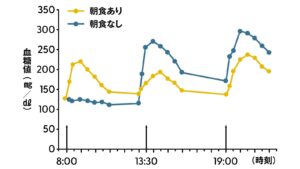

特に朝食は重要で、「TVを見ながら」「バタバタと食べる」「コーヒーだけ」と朝食を抜いたり雑に扱う方もおられますが、その事が過敏性腸症候群を招きやすくなります。

整腸に作用するヨーグルト、タンパク源の半熟卵、食物繊維の多い野菜類を食べて、朝の排便タイムを作るように腸の蠕動運動を促す食事を

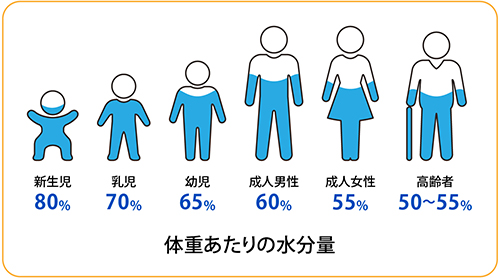

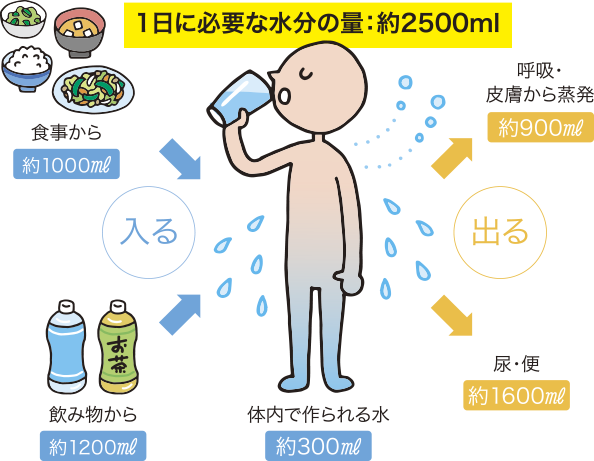

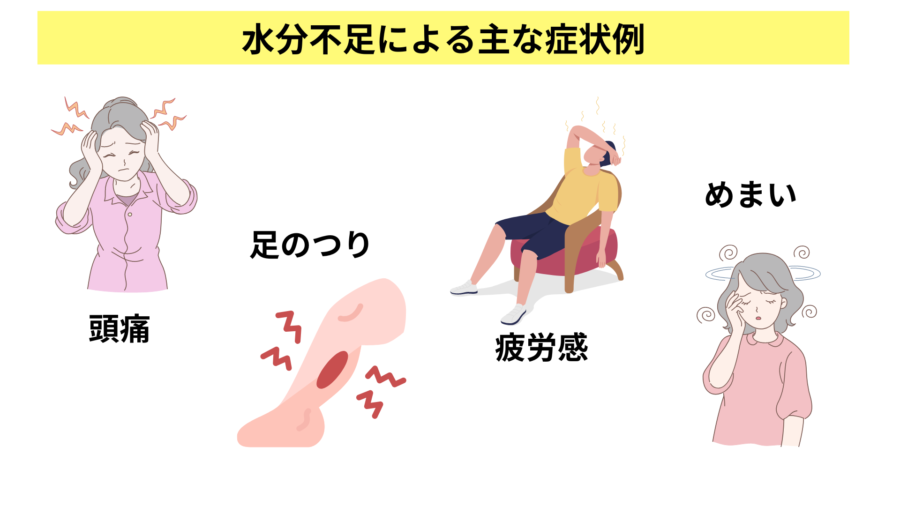

水分も、胃腸を整えるために大切になり、人の50〜60%は水分で、普段の汗や呼気、尿として排出されていくので、都度補う必要があります。

活動量や季節、体格などで異なりますが、1日2.5リットルの水分補給が必要になりますが食事などでも水分が摂れるので、飲む水分量は、1.5リットルを目安に

水を飲む習慣は素晴らしい事なのですが、水分の摂りすぎ、種類にも注意、飲み過ぎると血圧の上昇に腎臓への負担、清涼飲料水やジュースばかり飲むのは、体へのダメージになってしまいます。

まとめ:腸と脳をクリアにして腸から元気を

今日から過敏性腸症候群の対策ね

脳と一緒に改善していかなきゃ

緊張状態になる事を極力避けて

普段から脳も腸にも休息を

本日は、突然くるお腹の痛みと便意 シニアに増加中の過敏性腸症候群の話を解説していきました。

・過敏性腸症候群は脳腸関係から

・過敏性腸症候群のタイプで対策

・リーキーガット症候群の対策を

過敏性腸症候群の原因にあるストレス、年齢関係なくストレスフルになりやすい現状なので、ストレスと日々上手に付き合い、解消していながら生きていく方法が大切になります。

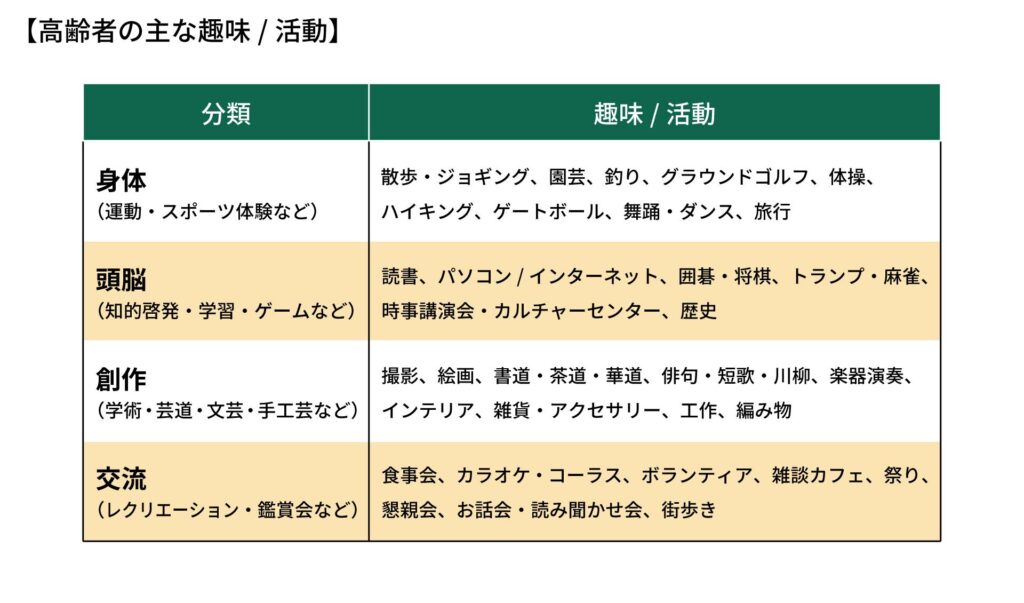

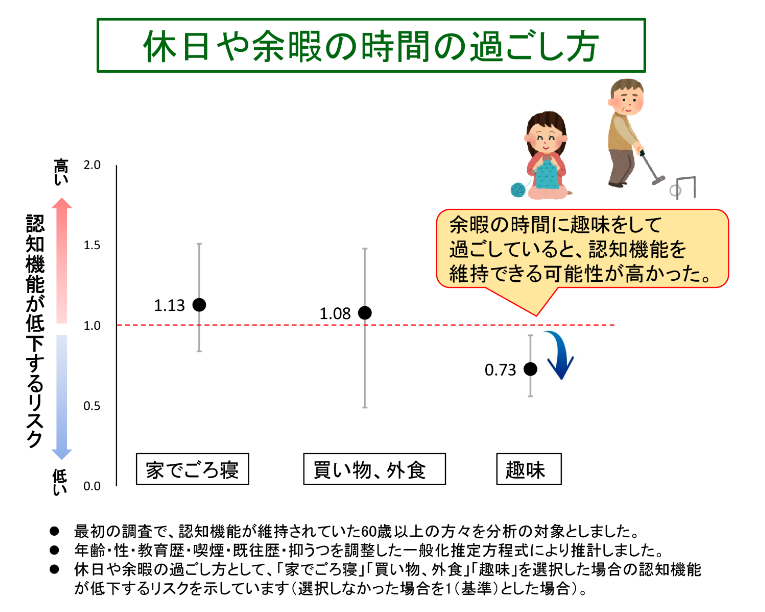

趣味を思いっきり楽しむ事が、身近なストレス発散になり、体を動かしたり、映画や読書、将棋に料理など自分の好きな事を思いっきり楽しみストレスの解消を

ストレスの発散に体を動かす事が加わると、更に効果を発揮し、山登り、キャンプ、マラソンに取り組んで、脳の刺激も忘れないようにしていきます。

ストレスから腸を守るためにも、ただ1日を過ごし体を老化、退化させるのではなく、外に出てストレスを解消し、過敏性腸症候群を少しでも遠ざけていきましょう。

出先でトイレの心配をしないように

今日から小さく腸の活性化を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント