こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、胃腸の不調は生活リズムと習慣で改善を 今日から快適胃腸ライフの話になります。

最近は胃腸にいい生活を心がけたら

調子が良くなってきたわよ

胃腸にいい生活を心がけた事は

素晴らしい事です

快適な生活リズムのために

他の胃腸に良い生活リズムを教えて

少し工夫して今よりも快適な

胃腸環境にして快適生活を送りましょう

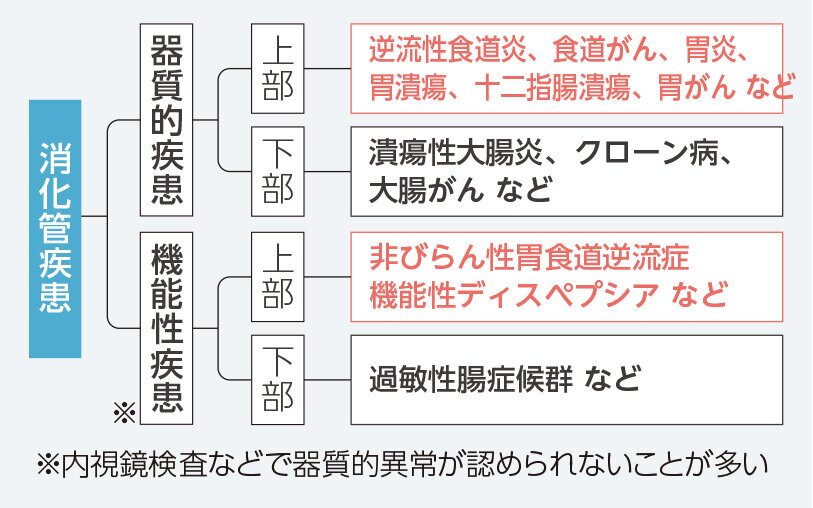

毎日を元気に過ごしていくためには、胃腸の健康リズムが非常に大切になり、普段から胃腸に負担をかけ続けてしまうと、翌日に疲労感や胃もたれなどで現れます。

胃腸の健康はすぐに良くなる事はありません、 長年の習慣を見直していき改善、少しずつ小さく対策していく事が重要になります。

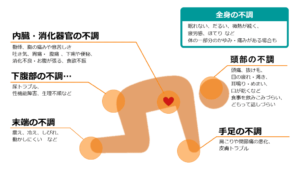

悪習慣をそのままにしてしまうと、胃腸の弱体化、不調が加速し多くの重病を招き、他の臓器にもその不調の影響が出てきてしまいます。

健康的なミライフを送るためにも、普段の生活習慣の見直しをしていき、胃腸リセット術を実践していき、快適な生活リズムを送っていきましょう

・胃腸のためにも食事のメインを見直す

・姿勢を正しくするだけで快腸

・歯の健康が胃腸の健康につながる

胃腸を快適にすることで

自然とメンタル向上を

目次

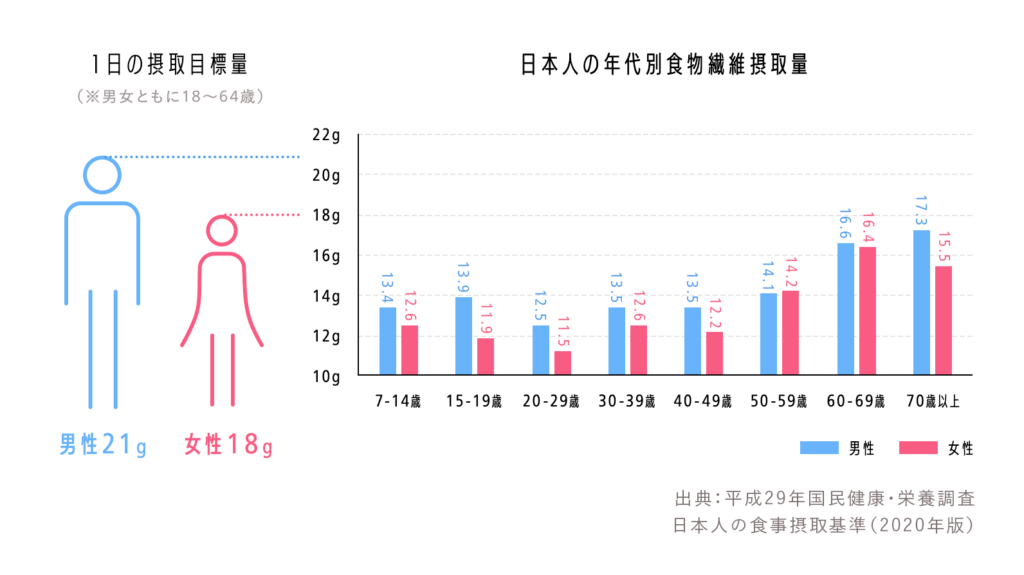

食物繊維をメインに腸内環境を整えていく

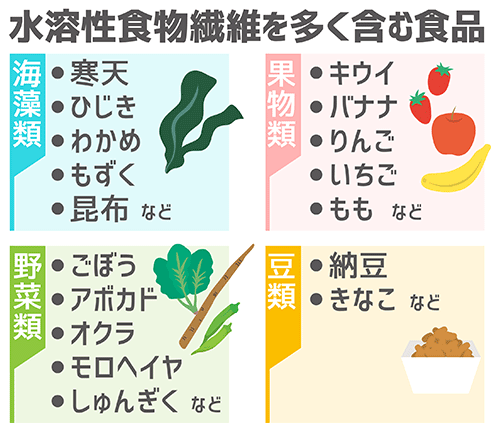

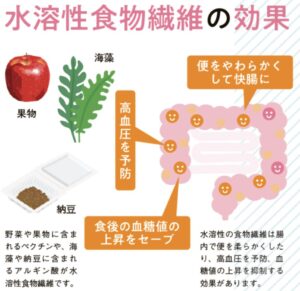

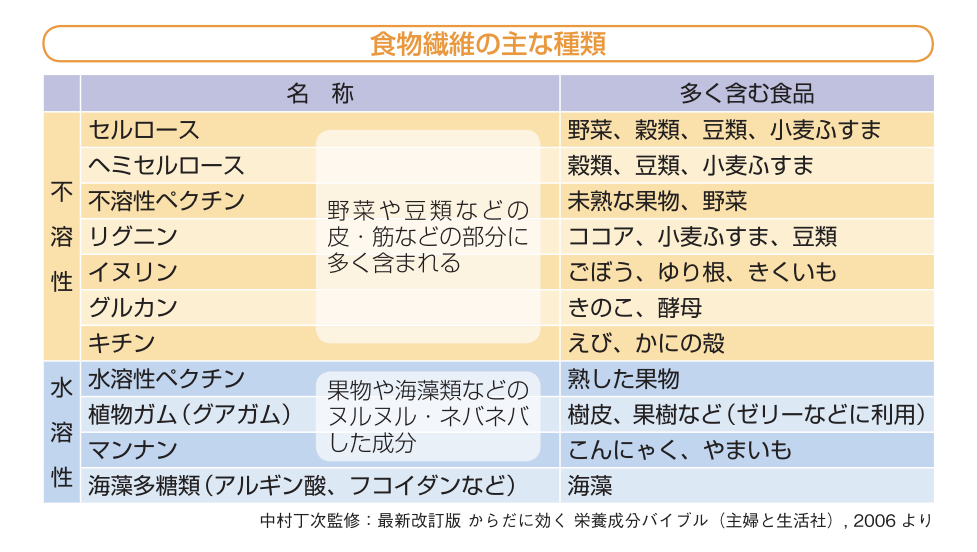

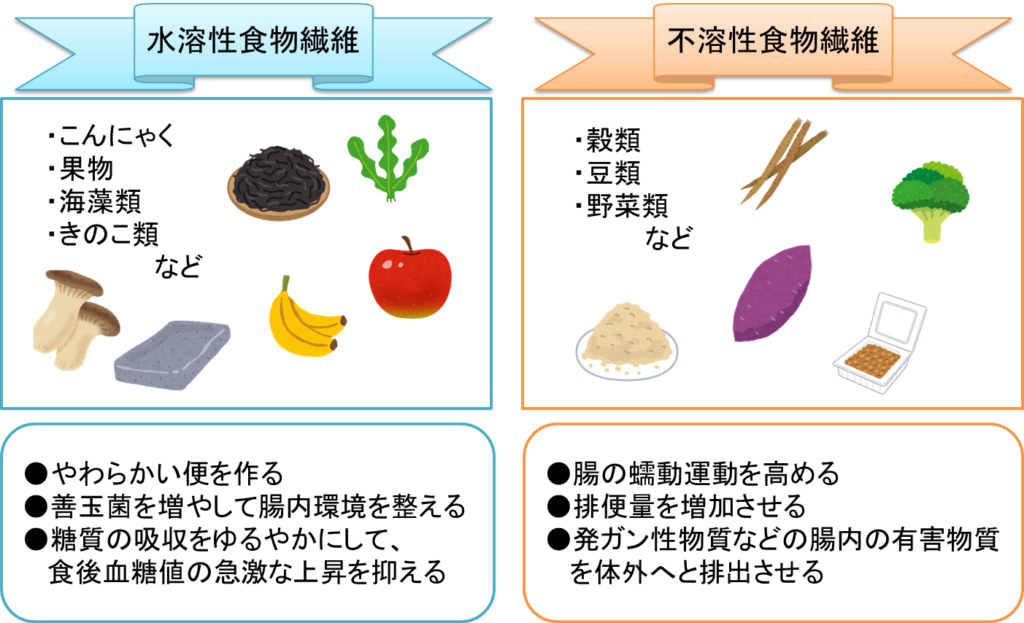

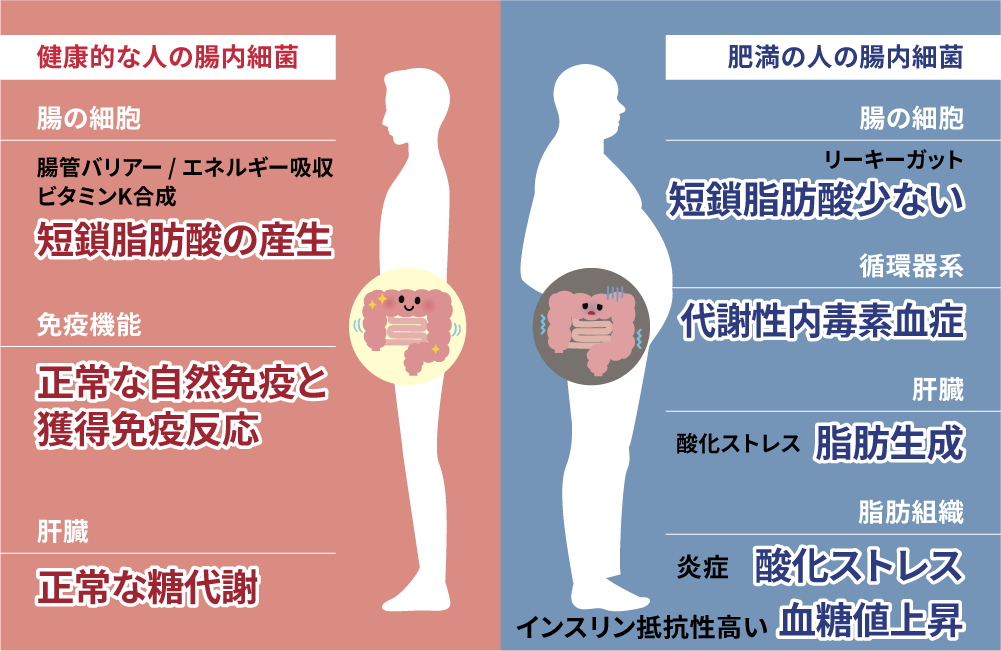

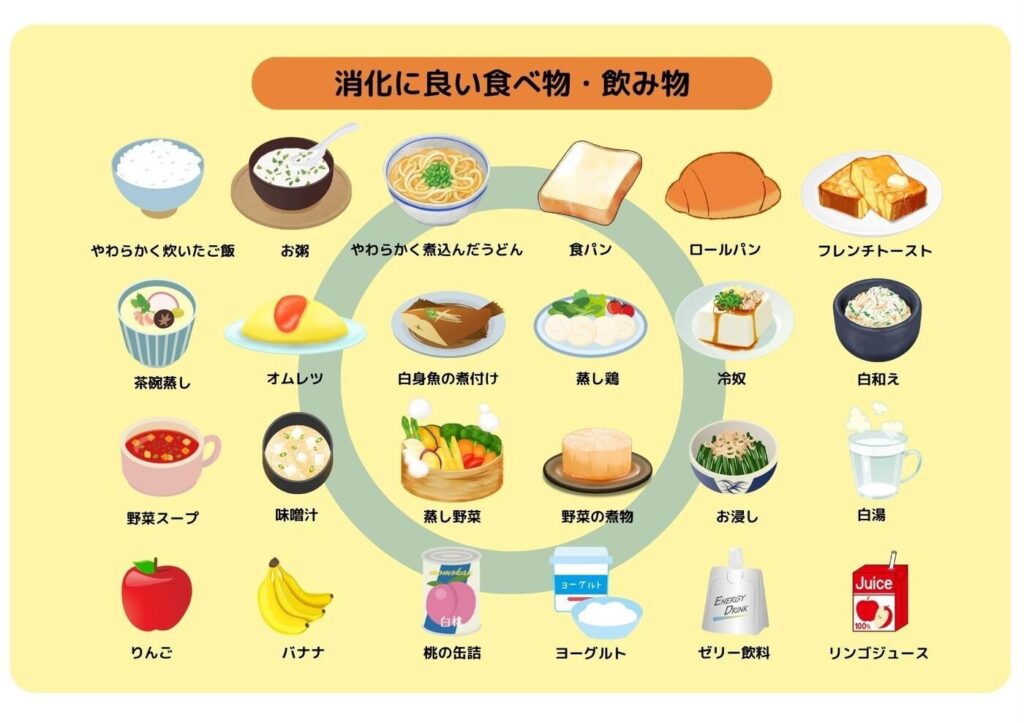

腸内環境を改善していく為には、食物繊維を意識して取り込んでいく必要があり、食物繊維は、水に溶ける水溶性、水にとけない不溶性の2種類に分類されます。

水溶性食物繊維は、水に溶けるとゼリー状となって粘度を増すのが特徴で、高い保水力があるので、胃の粘膜を保護し空腹感を抑制してくれる作用を持っています。

大腸内で善玉菌の餌にもなり、腸内細菌のバランスを整え、小腸内では血糖値の急な上昇を抑えて糖尿病の予防、コレステロールの排出を増やして高脂血症の予防もしてくれます。

水溶性食物繊維は、便の水分量を増やし柔らかくしてくれ、力まずに排泄が出来るようにサポートをしてくれます。

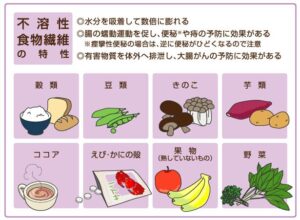

不溶性食物繊維は、水に溶けないのですが保水性が高く、腸内で水分を吸収して便の嵩が増加します。

便の量が増える事で大腸を刺激し、蠕動運動を活発にしてくれるので、お通じが良くなり、下痢気味の時には水分を調整をします。

便秘気味の時は、蠕動運動を活発にして排便を促し、脂肪や胆汁酸、発がん物質などを吸着し、排出してくれる作用も持ち合わせています。

① 様々な食材から腸内細菌を活性化

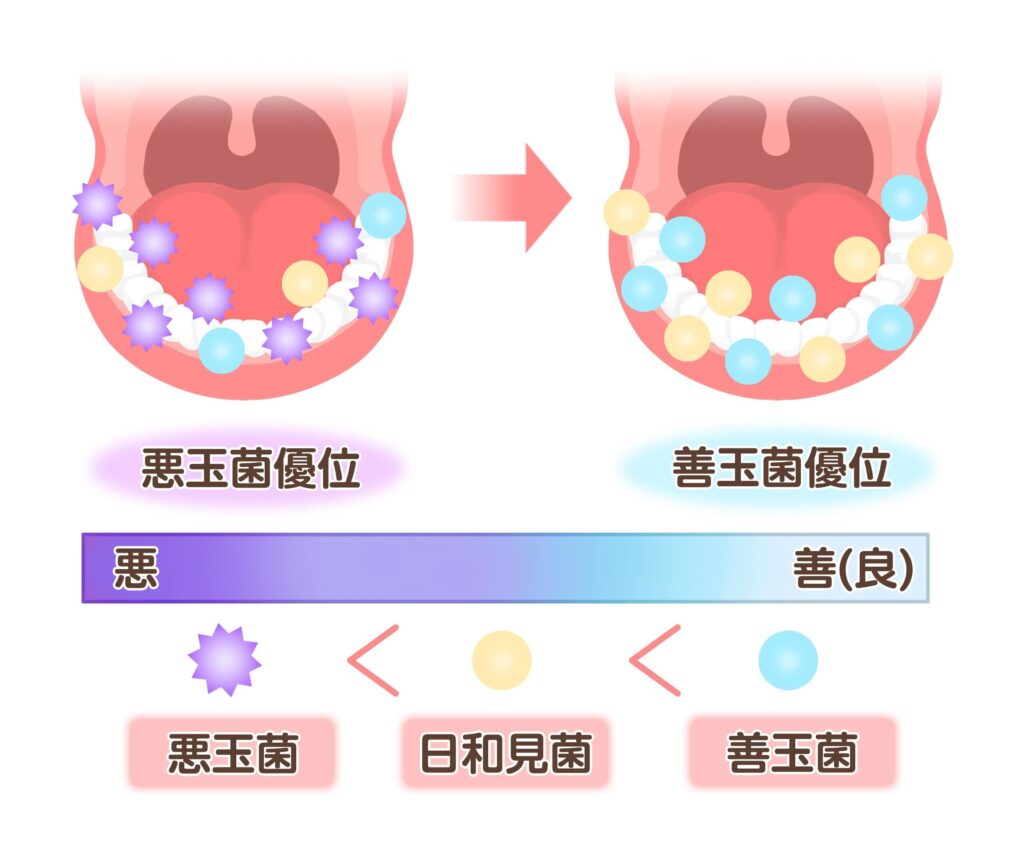

善玉菌を増加させるには、食物繊維を多くとる事が重要になり、過敏性症候群やSIBOの治療が落ち着いた際は、一度普段の食物繊維量を見直していく必要があります。

水溶性食物繊維を多く含む食材には、海藻類、きのこ類、ごぼう、にんじん、ブロッコリーなどが優れ、ネバネバ食材も欠かせません。

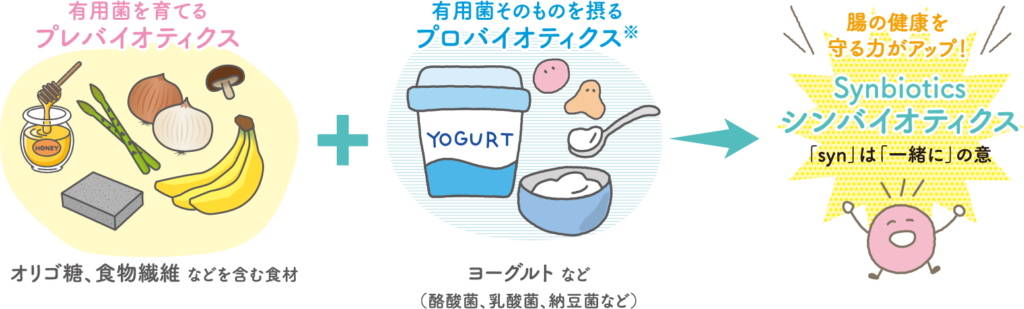

食品そのものに、ビフィズス菌などの善玉菌を含んでいる物を「プロバイオティクス」と言います。

そして、食物繊維やオリゴ糖など、大腸まで届き善玉腸内細菌のご飯、エサになり、善玉菌の増殖を促す食品を「プレバイオティクス」と言うのです。

ヨーグルトやチーズ、納豆に味噌などの発酵食品は、善玉菌を多く含むプロバイオティクスの代表的な食べ物で、毎日食べて腸内を活性化していきましょう。

プレバイオティクスの代表になる玉ねぎ、ごぼう、バナナなどをプレバイオティクスと一緒に食べる事で、善玉菌と餌を効率よく取り込む事ができ、腸内環境をより活性化できます。

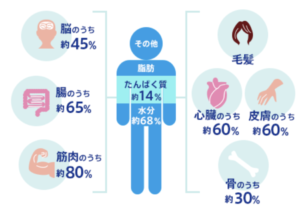

タンパク質を摂る事も重要になり、タンパク質は筋肉をはじめ、体の基礎を作る基本の栄養素、タンパク質不足は臓器の機能も低下するのですが、腸も例外ではありません

良質なタンパク質を摂取する為には、肉や魚を食べていき、肉類はタンパク質を構成するアミノ酸の組成が人に似ているので、取り込みやすい特性を持ち合わせます。

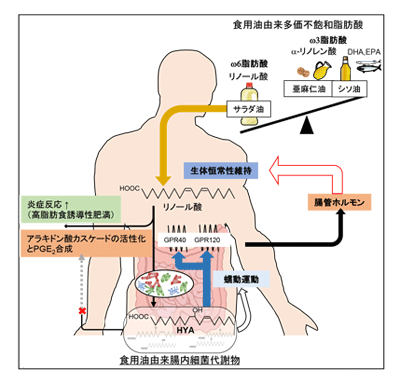

魚類に含まれるDHAやEPAなどのオメガ3の脂質には、炎症を抑える働きを持ち、少しの刺激で傷つく腸壁の粘膜を守ってくれるのです。

腸内環境を改善していくには、腸内細菌の種類を増やす事が重要で、色々な食品を日々食べていく事がポイントになります。

腸内細菌により好む餌が変わり、偏りなくいろんな食品を食べていくと、腸内細菌の種類が増加し、下痢や便秘が改善されていきます。

1週間で30種類近い食材を目標にしていくと、自然と腸内環境を整える事ができ、胃腸に負担をかけず、働きを強化する事ができるのです。

② 姿勢を良くして胃腸を正す

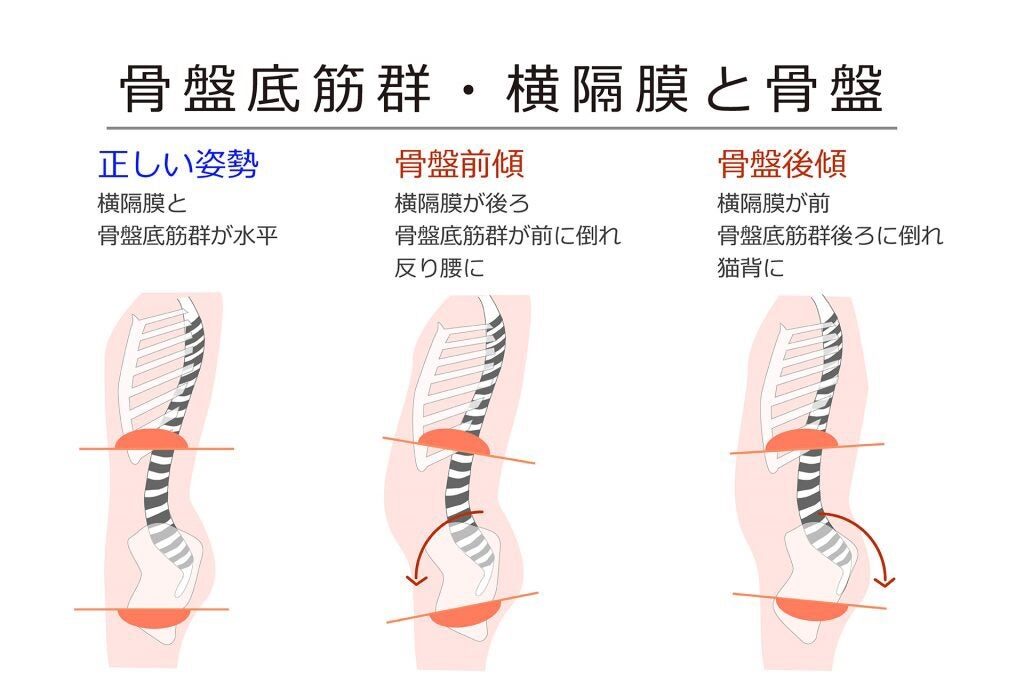

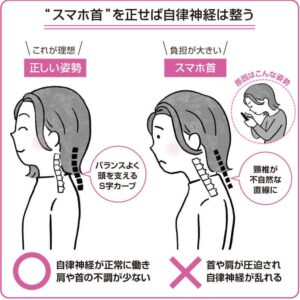

蠕動運動をよくしていく為には、姿勢も大切になり、腸と深い関係にある自律神経は、背骨の中を通っています。

そのため、猫背やストレートネックなどで姿勢が悪いままでいると、自律神経が圧迫されて潰れてしまい、日々傷ついてしまいます。

また、内臓脂肪が増加すると下腹が張り出しますが、この事で、脂肪が腸を固定する腸間膜について、常に腸を圧迫した状態になり蠕動運動を妨げるのです。

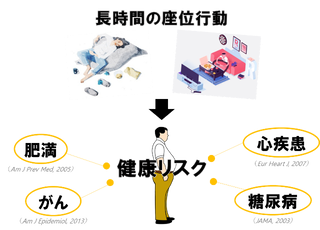

座りっぱなしの姿勢も鼠蹊部(そけいぶ)で、体が90度に曲がるので、これが全身の血行を悪くして、腸の動きを鈍らせてしまうので注意が必要になります。

③ 腸内環境は歯磨きから始まる

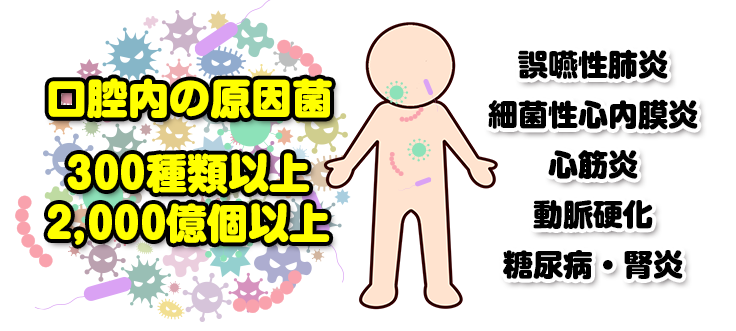

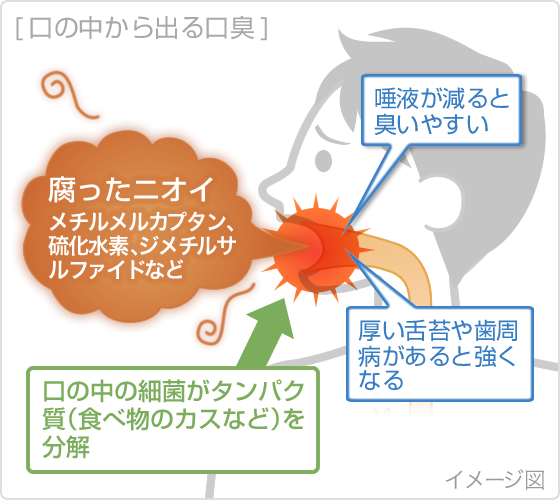

食事の入り口である口は、消化器官の中でもっとも細菌が入りやすい器官で、常に外気や食べ物、飲み物と触れています。

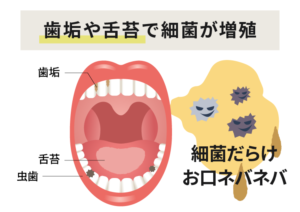

そのため、健康な人でも口の中には、100億以上の細菌が棲んでいるとも言われ、口の中に棲みついた細菌は、増殖する時に強い菌を排出し虫歯や歯茎を傷つける原因になります。

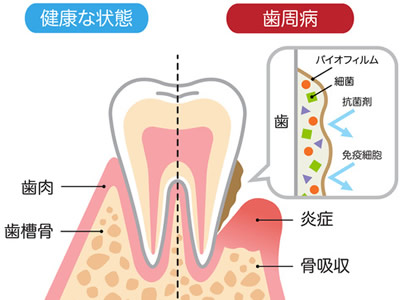

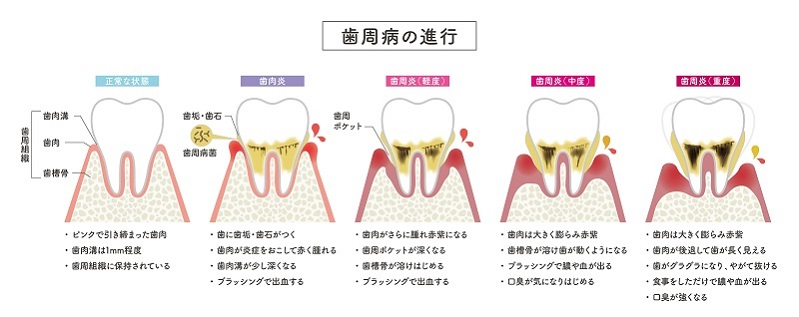

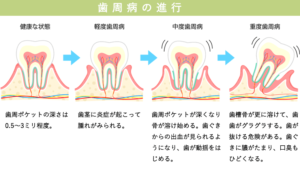

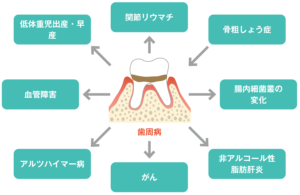

その細菌の中で最も注意するのが「歯周病菌」、歯周病菌は空気を嫌う嫌気性細菌で、歯と歯茎の間のポケットに深く潜ろうとします。

歯茎の根元が傷ついて出血がはじまり、歯茎が退縮して下がり、歯根が露出し、以前よりも歯が長く伸びたように見えます。

冷たいものや熱いものを食べるとしみて、知覚過敏になり、根元がグラグラしてきて、放置してしまうと、歯が抜け落ちてしまいます。

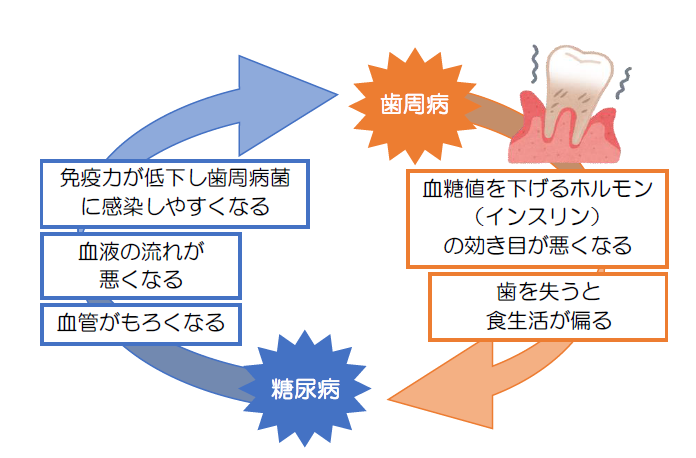

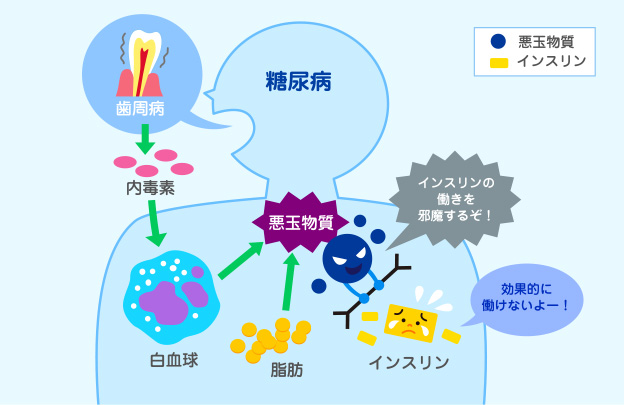

傷ついた血管から体内に入り込んだ歯周病菌は、インスリンの働きを阻害して血糖値を上げる事も研究で判明しています。

血糖値が上がる事で糖尿病が悪化し、血管の損傷から動脈硬化も招きやすくなるので、生活習慣病を抑制する為にも、口腔内の健康、清潔が重要になるのです。

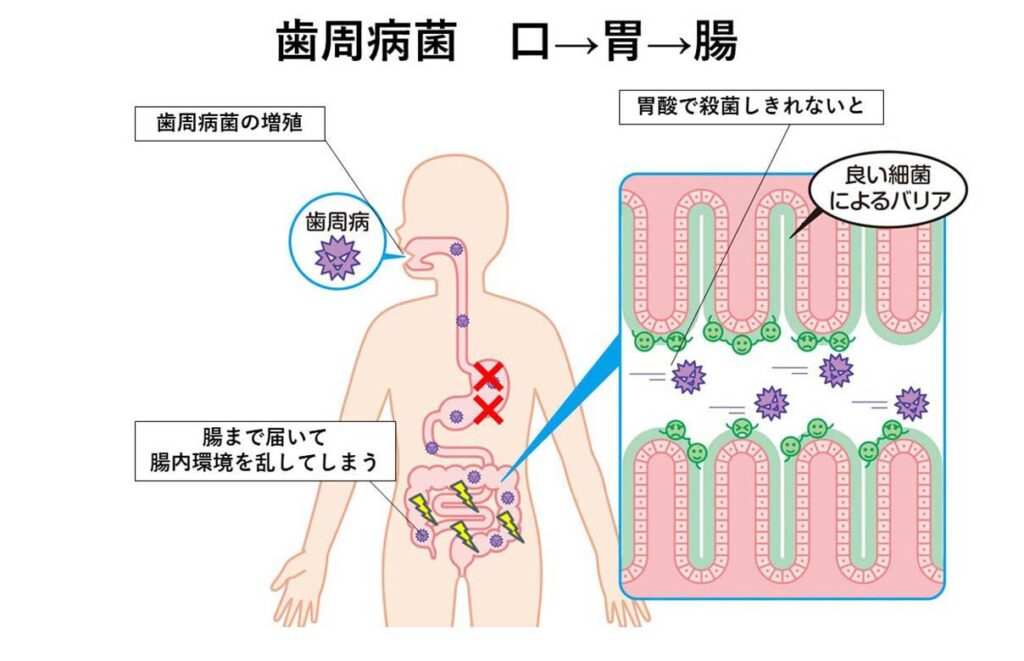

歯周病の研究も進み、以前は飲み下された歯周病菌は胃酸により撲滅すると考えられていましたが、菌の中には生き延びて腸に達する菌もあることがわかりました。

その一つが、ポリフィロモナス・ジンジバリスと言う超悪玉菌で、この菌が腸の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こし、免疫力の低下を招いてしまい、過敏性腸症候群に繫がるのです。

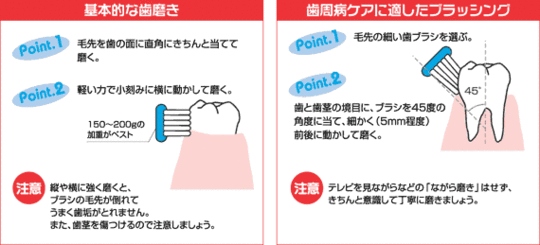

悪玉菌が増殖してしまう一番の理由は、食べかすが口の中に残ってしまう事、歯や歯茎に残った食べかすは細菌達のエサになるので、歯磨きを徹底して行いましょう。

④ 口を綺麗にして臓器を守る

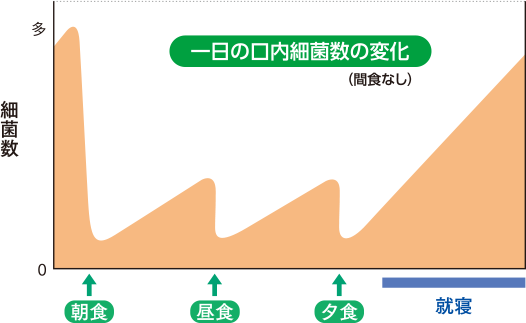

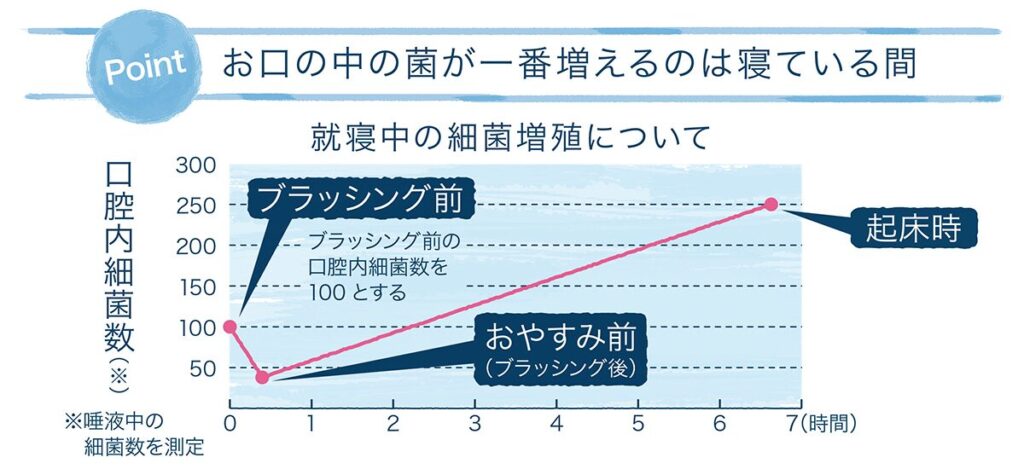

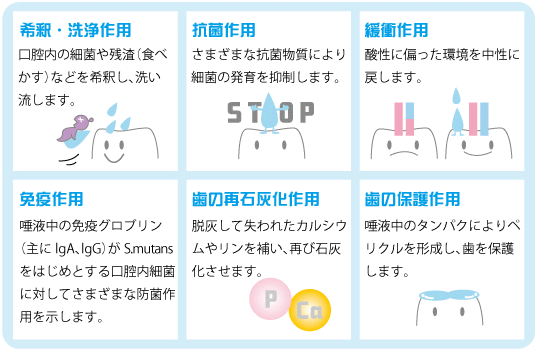

口の中の細菌は、殺菌作用のある唾液の分泌が少なくなる睡眠中に最も増加することが分かっています。

朝起きた時に、口の中がネバついたり、口臭を感じたら、細菌が増殖している証拠、そのままの状態で朝食を食べると、食事と細菌を体内に飲み込むことになるのです。

そのため、まず朝起きたら歯を磨く習慣をつけて、口腔内を清潔にした後に朝食をとり、食後も歯を磨き快適な口腔内で1日をスタートしていきます。

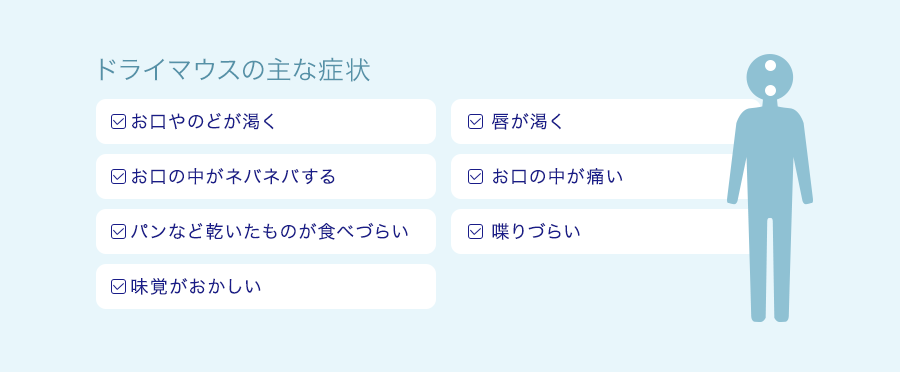

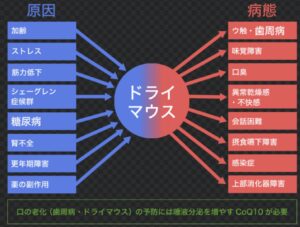

口の中が乾燥し、ネバついた状態をドライマウスと言い、常に口の中が乾いているので細菌が増殖しやすく、感染症のリスクも増加します。

更には、話しづらくなる、口臭がきつくなる、舌や喉が痛む、食べ物を飲み込みにくくなったり、様々な不都合が起こります。

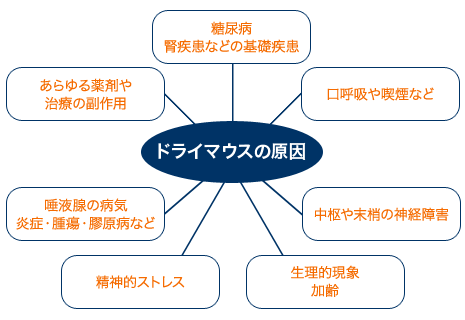

ドライマウスになる理由は、加齢やストレス、薬の副作用、噛み合わせなどがあるのですが、一番多い原因が「口呼吸」になるのです。

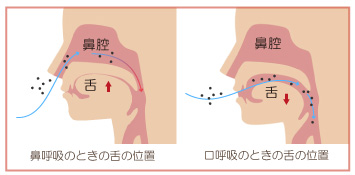

そのドライマウス対策も、口呼吸をやめることになり、口をしっかりと閉じて鼻から息を吸うようにしていく「腹式呼吸」を意識していきましょう。

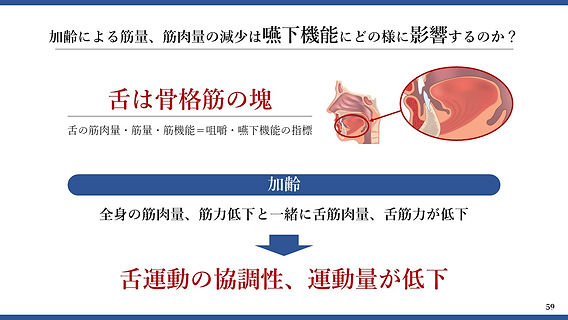

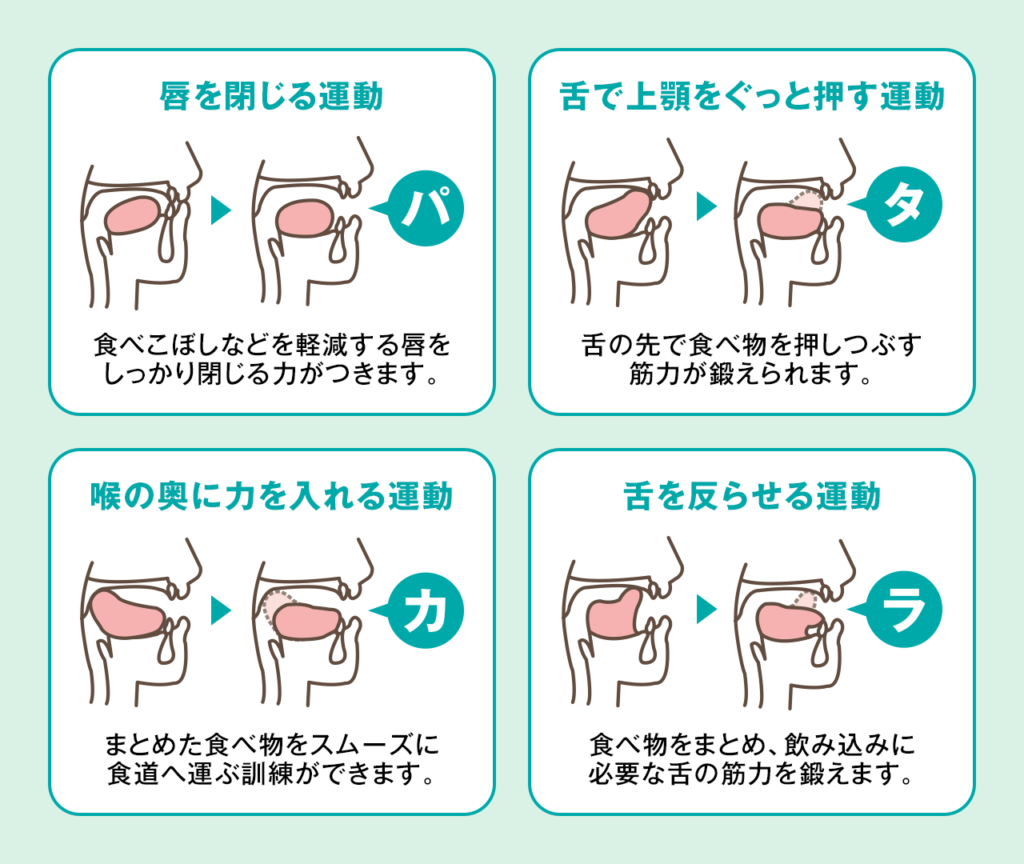

⑤ 舌の筋力が胃腸の良し悪しを決める

ドライマウスに悩む人の中には、睡眠中に口を開けて寝る癖がある方が多く、この原因は舌の筋力が関わっています。

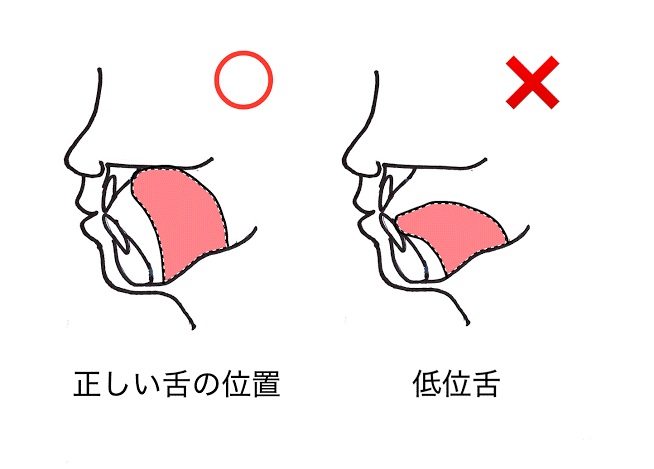

舌は起きている時も、口蓋(こうがい)と呼ばれる口の上の壁にピタリと付くのが正しいポジションになり、このポジジョンを維持できていれば自然と鼻で呼吸ができます。

しかし、舌が下に落ち口蓋との間に隙間ができると、口が半開きになりがち、そうなると自然と口呼吸、ドライマウスになるのです。

舌が下に落ちてしまう原因は、舌の筋力低下で、舌を正しい位置にキープできなくなり、徐々に下へ下へと落ちてきます。

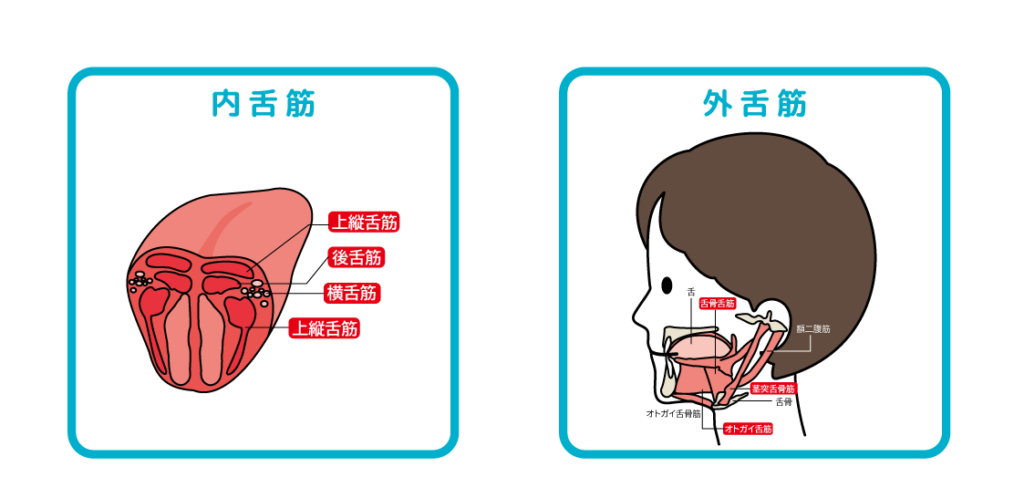

舌の力は、物を食べる時も、唾液と食べ物をよく混ぜ合わせる為に必須となり、普段話す時も舌の力が低下すると、滑舌が悪くなり、喋りづらくなってしまいます。

更に近年では、柔らかい食べ物が増え噛む回数も低下、スマホの普及でメールやSNSを介したやりとりが増え、顔の筋肉を使う機会が減り、衰えてが加速します。

舌の筋力を保つ為にも、普段の食事ではしっかりと噛む事を意識していき、よく噛む事で唾液の分泌を促し、脳を刺激する事ができ認知症を防ぐ効果もあるのです。

⑥ 口の中を潤わせて免疫力を保つ

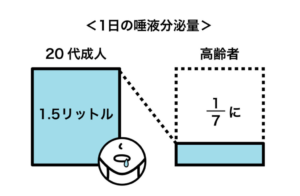

唾液の分泌自体が少ない事もドライマウスの原因になり、口の中が程よく湿っている状態の時、唾液は十分に分泌されています。

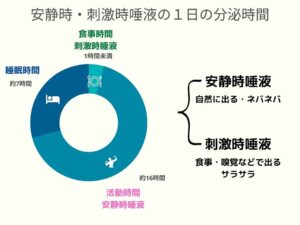

唾液は自然に流れ出る「安静時唾液」と食事した時に出る「刺激時唾液」があり、どちらも重要です。

食事をした時に出る唾液には、アミラーゼという消化酵素が含まれ、食べ物を柔らかくして飲み込みやすくします。

唾液がでないと、硬いお肉は食べれず、柔らかいパンも飲み込む事ができず、年齢を重ねると、唾液の量が減り、物を飲み込みにくくなり、食事が苦痛になる事も

物を食べる為にも、味わう為にも唾液の存在は大きく、唾液が持つ殺菌力は、殺菌から体を守る最初の防御システムとして重要な役割を果たします。

口には、外から複数の有害物質が入り込み、口の中にいる悪玉菌は、絶えず食べかすをエサにして増殖をしていきます。

こうした危険から体を守ってくれるのが唾液になり、唾液が十分にでないと、体の抵抗力が落ちてしまいます。

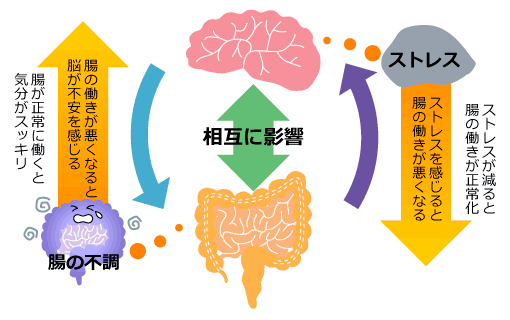

⑦ 自律神経が整えば腸も整う

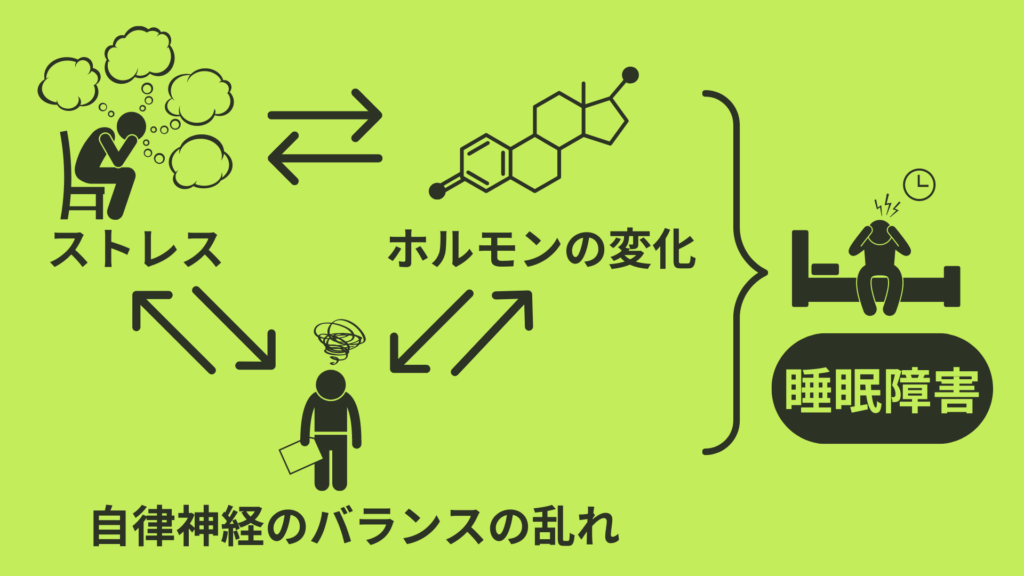

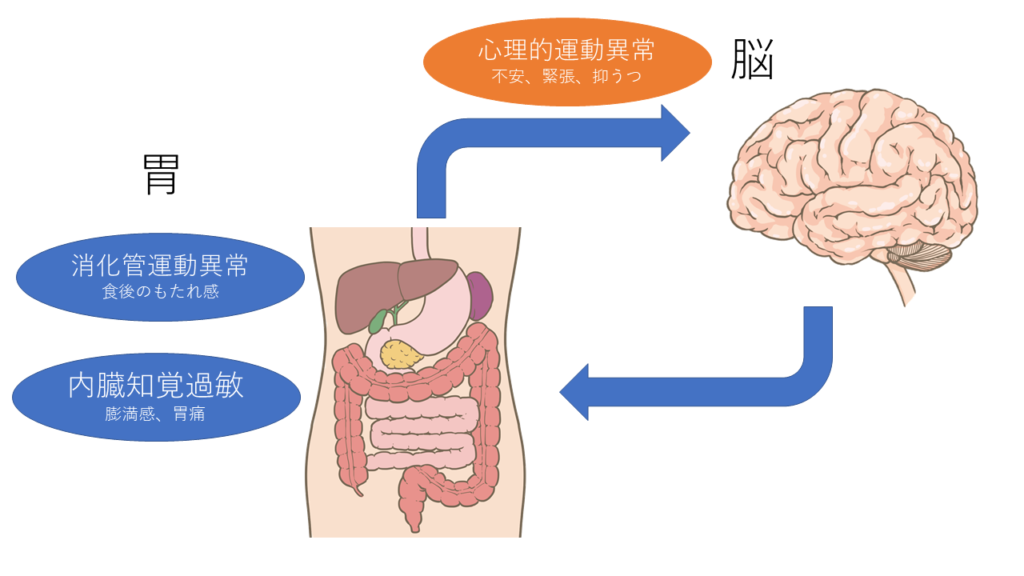

脳と腸が密接な関係にある事から「繊細な人」程、お腹のトラブルを抱え込みやすく、腸の調子が悪くなると脳腸相関によって、不安や不快感が増してしまう悪循環に陥ります。

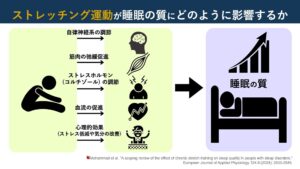

お腹の不調を治すのに効果がある方法の一つが、自律神経を整える事、自律神経は脳と腸を直接繋いでいる重要な神経になるのです。

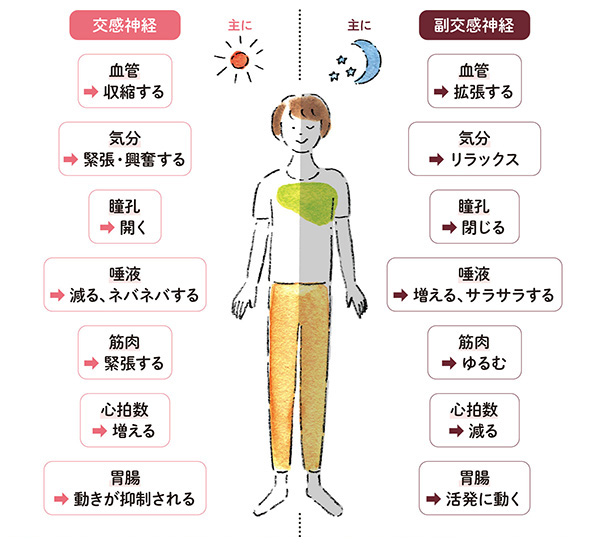

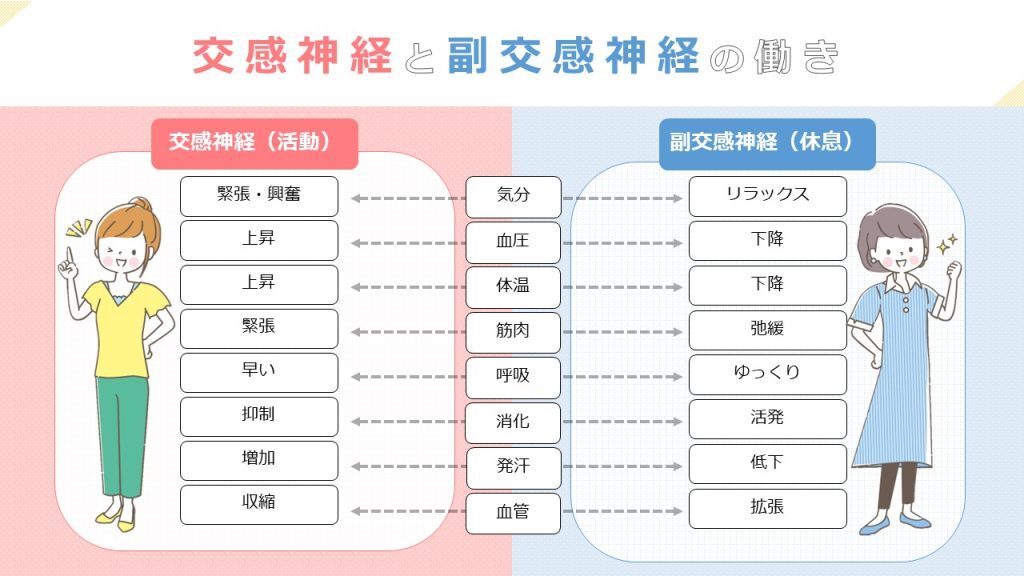

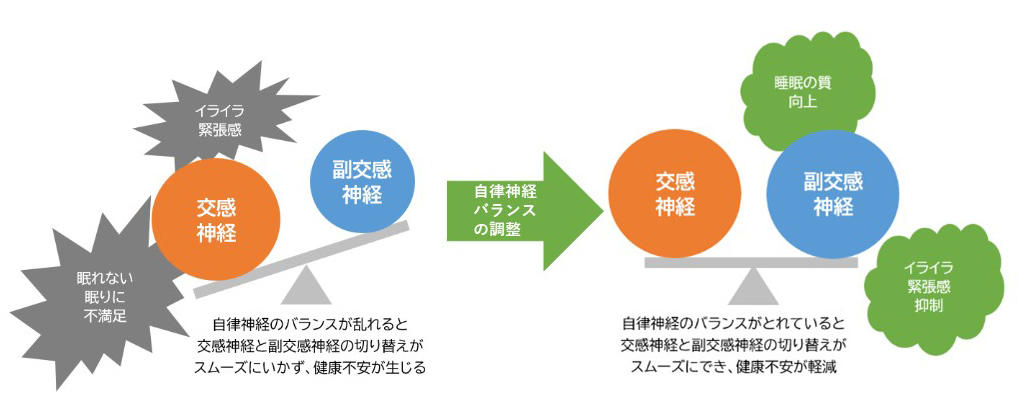

自律神経は体の働きを調整する神経で交感神経と副交感神経から成り、この2つのバランスが日常生活では非常に重要になります。

交感神経は、体の動きを促す時に優勢になり、日中の作業、仕事やスポーツ、勉強などは交感神経がフルに高まっている状態

反対に副交感神経は体をリラックス、休ませる時に優勢になり、夕方以降にゆっくりと交感神経から切り替わっていきます。

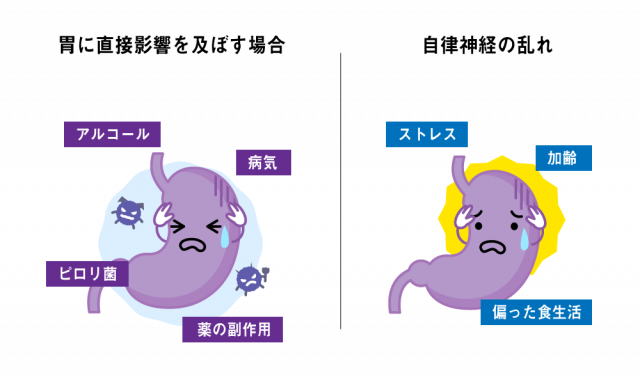

この切り替えが上手くいかずに乱れた状態が続いてしまうのが「自律神経失調症」、自律神経失調症を放置してしまうと、胃腸の痛みや下痢、便秘を繰り返してしまいます。

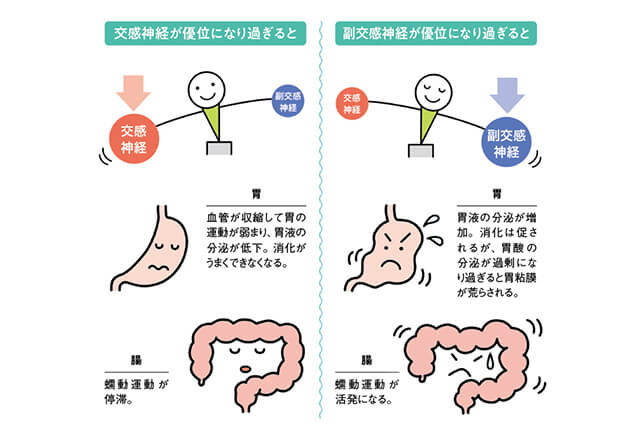

ほとんどの臓器が、交感神経が優位になっている日中に活発に働くのですが、胃と腸は例外で、副交感神経が優位な時に活発に働きます。

食べたすぐ後に激しい運動をすると、お腹が痛くなったり、消化不良を起こしてしまうのはこのためで、胃と腸は、他の臓器よりも影響を受けやすいのです。

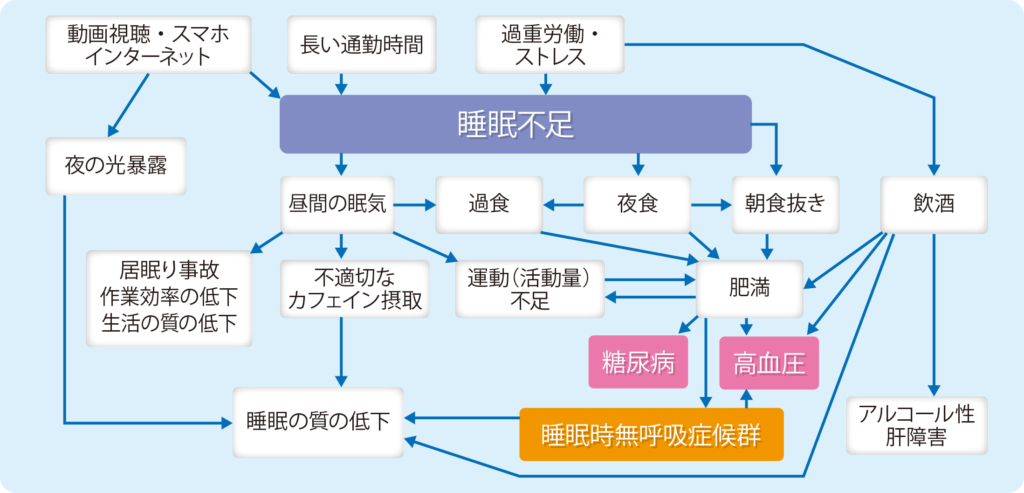

自律神経を整える為にも重要になるのが「睡眠」になり、朝起きた瞬間に、自律神経は、副交感神経優位の状態から、交感神経優位に切り替わります。

この切り替えがスムーズにいくと、自律神経に負担をかけず、胃と腸に無駄なストレスもかかりません。

しかし、睡眠の質や時間が不十分になると、切り替えが上手くいかず、目覚めた時にだるさや不快感、眠気が残り、臓器の働きが低下します。

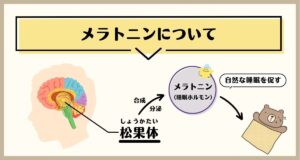

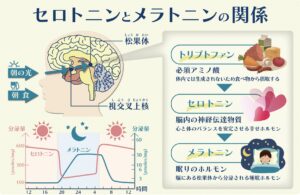

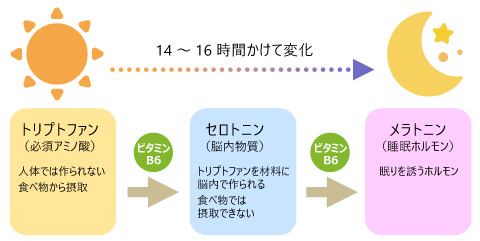

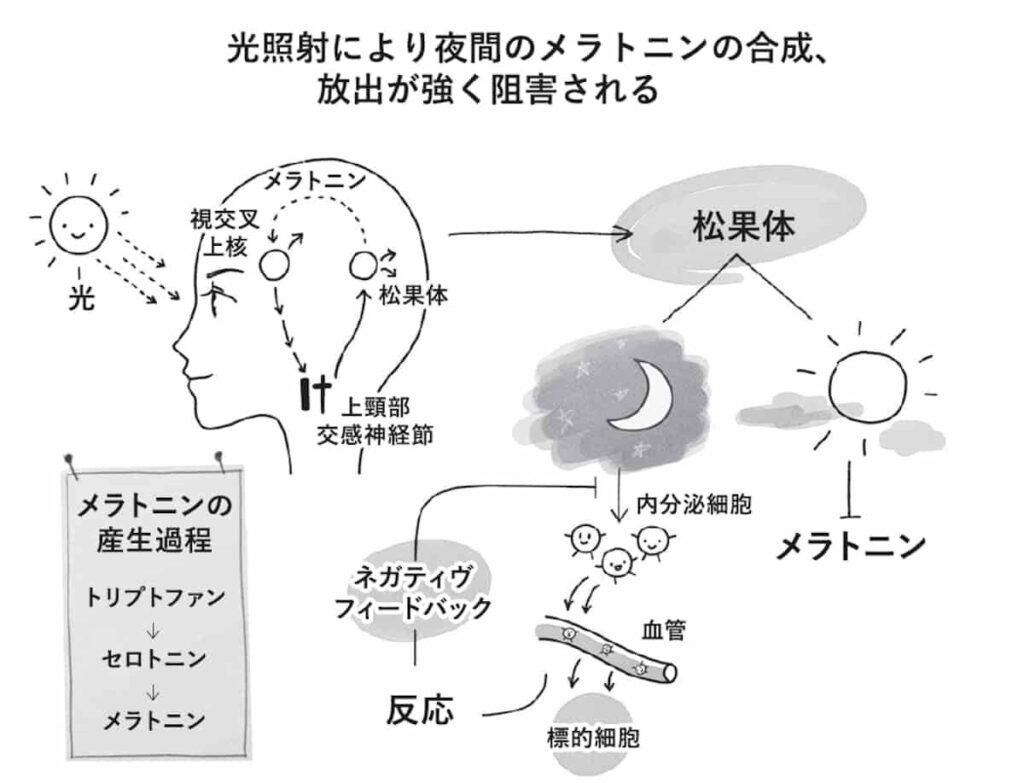

眠りの質に重要になるのが、睡眠ホルモンのメラトニンになり、メラトニンの十分な分泌を促す為にも、朝の行動が鍵を握ります。

メラトニンは、幸福ホルモンであるセロトニンが夕方以降に変化して生成されるホルモンで、朝一番の光を浴びて約14時間後に切り替わるシステムが体には内蔵されているのです。

夜に深い睡眠をとる為にも、朝起きてカーテンを開け、朝日をしっかりと浴びる事を心がけましょう。

朝もバタバタと慌ただしく1日をスタートするのではなく、ゆっくりと朝食をとれるように余裕を持ち自律神経の切り替えを促して、臓器に負担なく1日の始まりを迎える事ができるのです。

まとめ:胃腸のケアを日々怠らない

口の環境も胃腸に関係してくるのね

今日からしっかりと整えなきゃ

胃腸を労るためにも普段の

生活習慣の改善を行いましょう

本日は、胃腸の不調は生活リズムと習慣で改善を 今日から快適胃腸ライフの話を解説していきました。

・食物繊維を意識した食事を

・口腔内の清潔さが胃腸を左右する

・自律神経を整えて胃腸のケアを

年齢を重ねると増えてくる、将来の不安やお金の事からくる悩みなどのストレス、これら精神面からくるストレスが胃腸の不調を招く事が増加します。

肉体的な面でも、年齢的な老化により、血圧、血糖値、コレステロールなどが高くなってしまいその影響から胃腸に影響を及ぼす事も少なくはありません。

毎日の食事を楽しむ為にも、消化器官である胃と腸を日々労る事で、翌日の胃もたれや胸焼け、腹痛、下痢や便秘を防ぐ事ができ、体調の悩みがなくなるのです。

今、胃腸に不調がある方は、一気に生活習慣を変えるのではなく、小さく小さく習慣を変えていき、ストレスなく健康的なミライフを楽しんでいきましょう。

毎日の習慣で胃腸をケアして

QOLの高い生活を送りましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント