こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

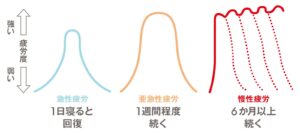

今回は、疲れ知らずの毎日を 慢性的な疲労を解消し回復力を高める話になります。

最近疲れが以前のように

取れなくなって辛いわ

疲労の回復が落ちてこられたのですか

慢性疲労が溜まっているのですね

疲労が溜まっているのかしら

年齢のせいと思っているのよ

年齢のせいで片付けてはいけません

今日から疲労知らずに生活リズムを

朝起きた瞬間から「まだ眠い」「なんだかだるい」と感じてしまう、仕事や家事に追われ、日々の疲れが取れないまま次の日をむかえる事がある。

私たちの体と心には、本来「回復する力」が備わっているので、適切に休息をとり、正しい食事をし、ストレスを手放せば、疲れは自然と取れていくはずですが、疲れが取れないのだとしたら、そこには“回復を妨げる何か”があるのかもしれません。

医学的な視点から見た疲労の正体や、疲れをためにくくする生活習慣、栄養・睡眠・運動・メンタルケアの最新知識まで今日から実践できる“疲れない体づくり”のヒントをたっぷり詰め込みました。

「最近、疲れやすくなった気がする」「年齢のせいかなと思ってあきらめている」そんなあなたにこそ、自分の疲れのサインに気づき、正しく対策することで、あなたの毎日はもっと軽やかに変わっていくので、まずは、疲れの原因を知ることから始めましょう。

・人の疲れのもとは

・姿勢の悪さから疲れが増す

・ハーブで毎日疲れを癒していく

疲れの正体を知り

しっかりと対策をしていこう

目次

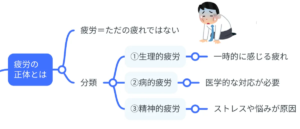

人の疲れは千差万別

「疲れたから、スタミナ料理でも食べよう」「疲労回復には肉とにんにくが一番」そんな声をよく耳にしますが、こうした“ガス欠”を補うような発想は、現代の疲労の仕組みとは少しずれているのです。

一昔前まで、疲労とはエネルギーが尽きて動けなくなる、車で言えばガソリンが切れた状態だと考えられていました。

しかし、現代の医学では「疲れ=エネルギー不足」という単純な構図ではないことが明らかになってきています。

例えば、かつては疲労の原因として「乳酸」がよく取り上げられており、筋肉を使ったあとに乳酸が溜まるから疲れる、と言われてきました。

しかし、現在では乳酸はむしろ筋肉の修復を助ける物質であり、疲労の元凶ではないことがわかっています。

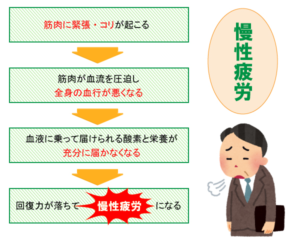

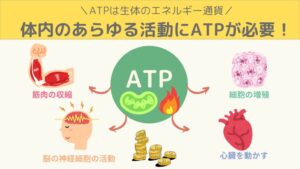

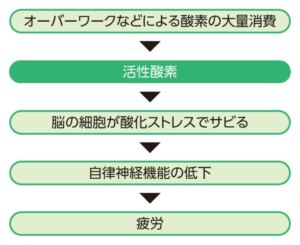

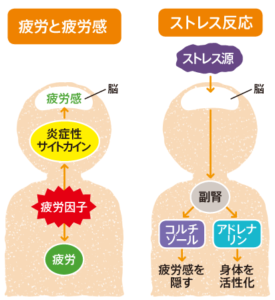

現代では研究が進み、疲労の正体は「酸化ストレス」であるとされており、私たちの体は、食べ物から取り入れたエネルギーを使って「ATP(アデノシン三リン酸)」という生命活動の燃料を作り出します。

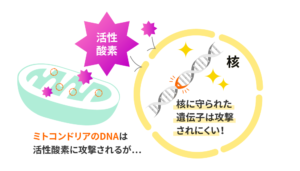

このATPを生み出すのが、細胞の中にある“発電所”のような存在「ミトコンドリア」です。

ところが、このATPを作る過程で「活性酸素」と呼ばれる物質が発生し、この活性酸素は、必要以上に増えるとミトコンドリア自体をサビつかせ、傷つけてしまいます。」

これが、細胞が酸化する状態であり「酸化ストレス」と呼ばれる状態に、サビついたミトコンドリアはATPを効率よく作れなくなり、体全体のパフォーマンスが落ちてしまい、倦怠感や集中力の低下、慢性的な疲労感へとつながっていくのです。

このように、現代における疲労は単なる「エネルギー切れ」ではなく、体の内部で起きている酸化と修復のバランスの崩れによって生じる“機能の低下”。

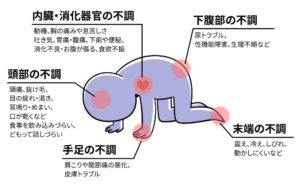

そして、その感じ方は人によってさまざま。肩こり、眠気、だるさ、イライラ、胃のもたれ、すべてが疲労の現れかもしれません。

また、年齢を重ねることでミトコンドリアの働きも徐々に衰えていくので、同じ活動をしても若い頃と比べて疲れやすくなった、と感じるのも自然なことです。

「疲れたらたくさん食べて元気を出す」という昔ながらの方法では、かえって胃腸に負担をかけ、さらに疲れを招くこともあります。

必要なのは、体の内側にある“細胞の健康”に目を向けること。ミトコンドリアをさびつかせない、酸化ストレスをためないことが重要になるわけです。

体のどこが疲れるのか

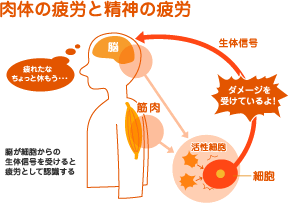

「今日は立ちっぱなしだったから、脚が疲れた」「重たい荷物を運んで腕がだるい」多くの人は、体の疲れを“筋肉の疲労”として感じていますが、この「疲れた感覚」の正体は、もっと別のところにあるかもしれません。

ある研究では、被験者に自転車を漕ぐ運動を行ってもらい、その後に筋肉と脳、自律神経の状態を計測しました。

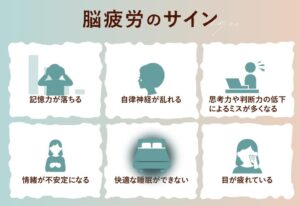

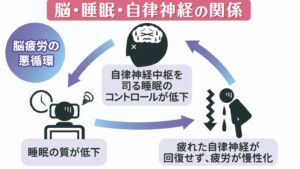

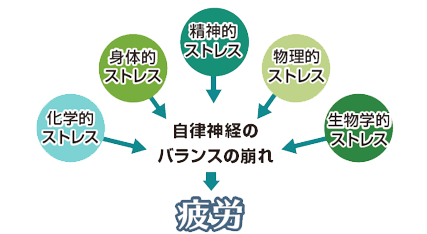

結果として最も疲労していたのは、筋肉ではなく「自律神経」、私たちが感じる“疲労感”は、実際には自律神経の消耗が引き起こしているケースが多いのです。

自律神経は、人間関係でストレスを感じたりすると、知らず知らずのうちにフル稼働しています。

そのため、何もしていないつもりでも「なんだかだるい」「眠っても疲れが取れない」といった状態になりやすくなるのです。

しかも、自律神経は筋肉と違って鍛えることができません、そして、年齢とともにその働きは確実に衰えていきます。

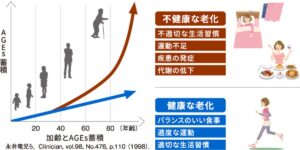

あるデータによると、自律神経の機能は20歳のときを「100」とした場合、40歳で「約半分」、50歳でおよそ「33」、60歳になると「25」ほどにまで低下すると言われています。

加齢により疲れやすくなるのは、体力の低下だけでなく、この“神経の疲労”が大きく関わっているのです。

また、自律神経の疲労は蓄積されると、体調不良の引き金にもなり、頭痛、めまい、便秘や下痢、不眠、血圧の変動など、一見関係なさそうな不調の背後に、自律神経の乱れが隠れていることも少なくありません。

普段から自律神経を守るために、「負担をかけない」ことが、最善の方法になり、たとえば、無理なスケジュールで動かない、睡眠をしっかりとる、朝日を浴びる、深呼吸や軽いストレッチで心を落ち着けるなど、小さな習慣の積み重ねが効果的です。

疲れを根本から軽くするには、「筋肉よりも自律神経に気を配る」ことが重要となり、年齢とともに疲れを感じやすくなるもの。

でもその原因がどこにあるかを理解し、神経の負担をやわらげる生活習慣を心がけるだけで、毎日の疲労感はぐっと軽くなるのです。

疲れの対策をとっていく

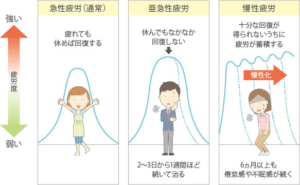

疲れの対策には、大きく分けて二つの方向性があり、一つは「疲れを回復させる方法」、もう一つは「疲れを軽減する方法」です。

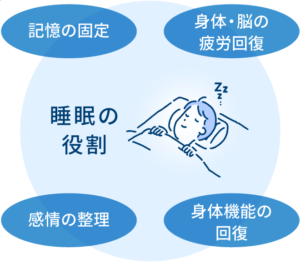

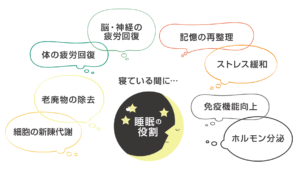

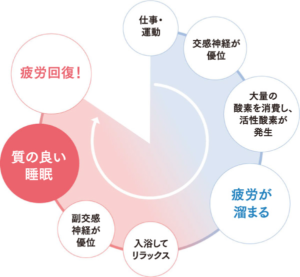

まず、「回復」の中心になるのは睡眠で、眠っている間に体は細胞を修復し、自律神経を整え、ホルモンのバランスを調整します。

どれだけサプリや栄養ドリンクを摂っても、睡眠に勝る回復法はありず、逆に言えば、睡眠が不足している限り、どんな対策を講じても根本的な回復は難しいのです。

一方で、「疲労を軽減する方法」は、日中の過ごし方に関係し、起きて活動している間に、いかに疲れをためずに過ごすかという工夫が重要になります。

その鍵になるのが、「不安」や「不快」といった、心の負荷を減らすこと、人間関係のストレス、騒音、照明のまぶしさ、暑さ寒さなど、些細な刺激でも自律神経には負担がかかっています。

つまり、疲れ対策には「よく眠って回復させること」と、「無理をしないで疲れをためないこと」という、ふたつの視点が欠かせません。

どちらが欠けても、疲れは積み重なってしまいます。日常の中でこの二本柱を意識するだけで、体も心もずっとラクになります。

イビキは毎日の疲れのサイン

睡眠は、私たちが一日の疲れをリセットするために欠かせない時間、ただ長く寝れば疲れがとれるというわけではありません。

大切なのは「睡眠の質」です。そして、その質を大きく下げてしまう要因の一つが“イビキ”なのです。

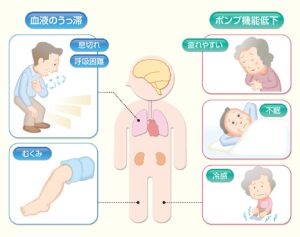

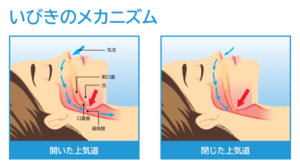

イビキは、睡眠中に気道が狭くなり、そこを空気が通ることで粘膜が振動して発生する音で、イビキは「呼吸がスムーズにできていない」というサインでもあります。

本人はぐっすり寝ているつもりでも、体の中では一生懸命に呼吸しようと奮闘しており、脳も自律神経も休まる暇がありません。

問題となるのが、イビキをかいている間、実際には“睡眠中に運動をしているような状態”になっているという点で、体は横たわっていても内臓や神経はフル稼働。

これでは睡眠による回復効果が薄れてしまい、翌朝になっても「ぐっすり眠った気がしない」「まだ疲れが残っている」と感じやすくなります

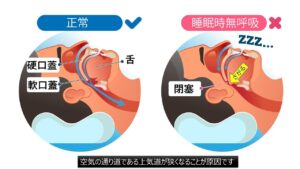

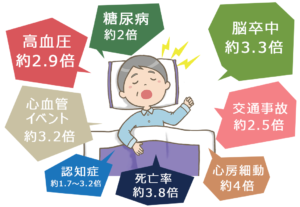

さらにイビキを放置すると、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」に進行する可能性があります。

これは睡眠中に呼吸が止まる病気で、心臓や脳への負担が大きく、日中の眠気や集中力低下、高血圧や不整脈といった合併症のリスクも高まります。

また、女性の場合はイビキの音が男性よりも小さく、自覚しにくい傾向があります。

肺活量が男性よりも少ないため、気道がふさがれやすく、その分だけ体にかかる負担が大きくなるという特徴もあるので、たとえ音が小さくても、体への影響は決して軽くはないのです。

年齢を重ねるとともに、筋肉の緩みや体型の変化によってイビキが出やすく「昔は静かに寝ていたのに」という人も、実は睡眠の質が落ちている可能性があります。

疲れがなかなか取れない、日中にぼーっとする、朝スッキリしない場合があれば、一度自分の睡眠の状態を見直してみることが大切です。

疲れない新しい習慣をつけていく

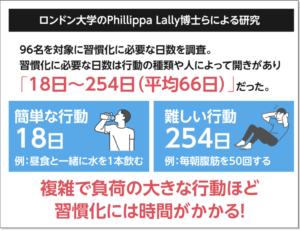

私たちの疲れは、実は日々の何気ない生活習慣の中から生まれています。

無理なスケジュール、偏った食事、睡眠不足、過剰な情報、そして知らず知らずのうちに抱えているストレス、これらが少しずつ積み重なり、慢性的な疲れとなって現れるのです。

しかし、見方を変えれば、日常の「習慣」を少しずつ整えていくことで、疲れにくい体と心をつくることもできるのです。

年齢を重ねても、元気に過ごしている人には、それなりの理由があり、それは特別なことではなく、小さな習慣の積み重ねにほかなりません。

誰でもすぐに始められる「疲れない体をつくる習慣」について紹介、今日からできるヒントを見つけて、心地よい日常を手に入れましょう。

普段から背筋を伸ばして歩く

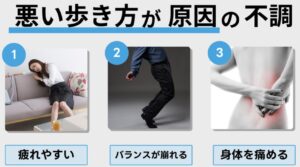

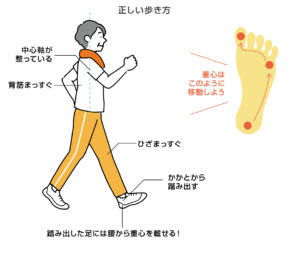

少し歩いただけで疲れてしまうという方は意外と多く、問題は歩き方にあります。

とくに姿勢が悪い状態で歩いていると、必要以上に筋肉や関節に負担がかかり、短時間の移動でも疲れやすくなってしまいます。

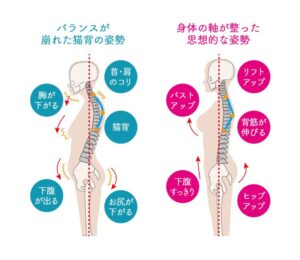

疲れにくい歩き方の基本は、「背筋をまっすぐに保つこと」猫背や前かがみの姿勢では、体が不安定になり、余計な力を使ってしまいます。

胸を軽く張り、頭が前に突き出さないように意識するだけで、歩行のバランスが安定し、体への負担が軽くなります。

さらに、歩くときは「後ろ足で地面をしっかり蹴る」ことが重要で、前への推進力が生まれ、無理なく前に進むことができます。

また、歩幅は無理に広げる必要はなく、やや小さめの歩幅で歩くことで、体が上下に揺れにくくなり、全身の筋肉の疲労を抑えることができます。

腕の振り方にも注意が必要になり、大きく振るとかえってエネルギーを消耗することがあるため、自然に体の横に添える程度で問題ありません。

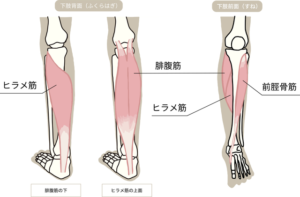

そして、ふくらはぎの奥にある「ひらめ筋」を意識的に使うようにしましょう。

ひらめ筋は歩行時に姿勢を安定させる重要な筋肉で、ここを鍛えることで長く歩いても疲れにくい体になります。

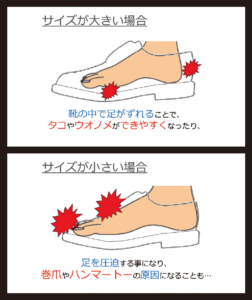

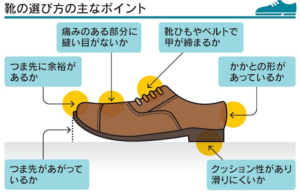

靴選びも疲れない秘訣

毎日歩くたびに、なんとなく足がだるい、膝や腰が重く感じる、そんな疲れの原因が、実は「靴」にあることも。

自分の足に合っていない靴を履いていると、靴擦れや足の痛みだけでなく、外反母趾、巻き爪、爪の変形などのトラブルを引き起こし、歩くことそのものが大きな負担になってしまいます。

合わない靴を履いていると足の指がうまく使えず、地面をしっかり蹴ることができなくなります。

また、重心移動がスムーズにいかず、体がぐらついたり、姿勢が乱れたりと、無意識のうちに体全体に余計な力が入ってしまい、少しの移動でも疲労が蓄積しやすくなるのです。

疲れない靴選びに大切なのが「サイズ」と「横幅(ウィズ)」になり、足の長さだけでなく、横幅や足の甲の高さも考慮して選ぶことで、足への負担が大きく軽減されるのです。

多くの人はサイズだけを見て靴を選びがちですが、横幅が合っていないと靴の中で足が前後左右に動いてしまい、それが疲労や痛みの原因になるのです。

次に、足の裏の「アーチ構造」をきちんと支えてくれる靴かどうか、土踏まず部分を適度にサポートし、アーチを潰さない構造の靴は、衝撃吸収力が高く、長時間歩いても疲れにくくなります。

逆に、底が硬すぎたり柔らかすぎる靴は、かえってアーチを崩しやすく、足裏に負担をかけてしまいます。

自分の足にぴったり合った靴を見つけるためには、信頼できる靴の専門店で相談するのも大切なことです。

足の計測をしてもらったり、実際に履き比べてアドバイスを受けることで、驚くほど快適に歩ける一足に出会えることがあります。

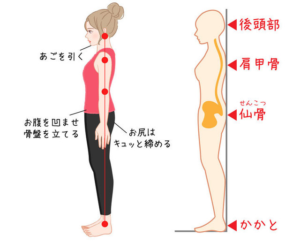

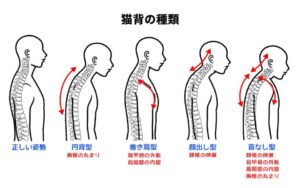

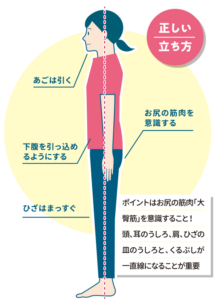

立ち方はまっすぐを意識する

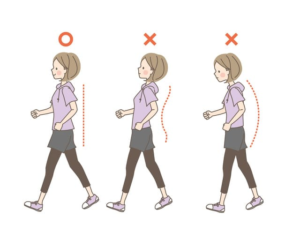

立っているだけで疲れる、腰や背中がだるくなる、そんな方は「立ち方」に原因があるかもしれません。

日常生活で気づかないうちに身についてしまった悪い姿勢が、体への負担を大きくし、疲労を生み出してしまいます。

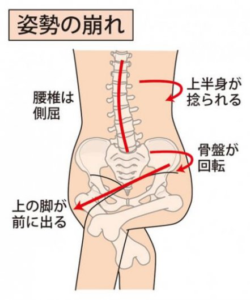

猫背や反り腰といった悪い姿勢は、見た目の問題だけでなく、体内の血流を妨げ、神経を圧迫しやすく、筋肉に十分な酸素や栄養が届かず、疲労物質が溜まりやすくなるのです。

さらに、体のバランスが崩れることで無意識に余計な力を使い、立っているだけでも疲れやすくなります。

理想的な立ち方は、耳の後ろから肩、腰、ひざ、そしてくるぶしまでが、真っすぐな一本の線になるようなイメージです。

頭が前に出すぎたり、腰を反らせすぎたりすると、この軸が崩れてしまい、筋肉に余計な緊張が生まれます。

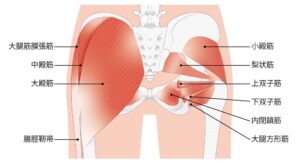

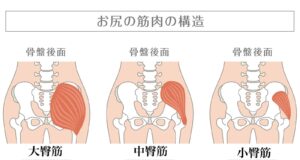

その正しい姿勢を維持するカギとなるのが「お尻」、お尻にある大きな筋肉「大臀筋(だいでんきん)」を意識し、軽く力を入れて立つことで、骨盤が安定し、背骨が自然にまっすぐな位置に整います。

お尻をキュッと引き締めるような感覚で立つだけで、体幹が安定し、疲れにくい立ち方ができるのです

悪い姿勢は、長時間の座りっぱなしやストレス、運動不足などでも起こりやすく、年齢を重ねると、筋肉の衰えとともに姿勢を支える力も弱まってきます。

普段から意識して正しい姿勢を保つことが、疲労を防ぐうえでとても大切になり、鏡の前で自分の姿勢をチェックする習慣を持ったり確認してみるのも良い方法です。

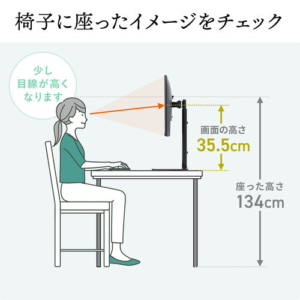

座る時にもまっすぐを意識

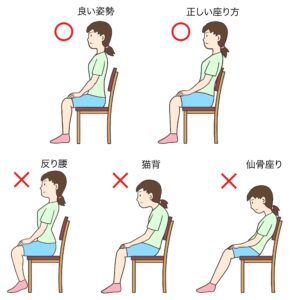

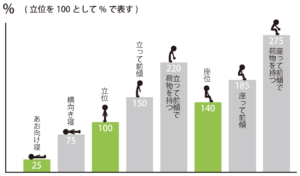

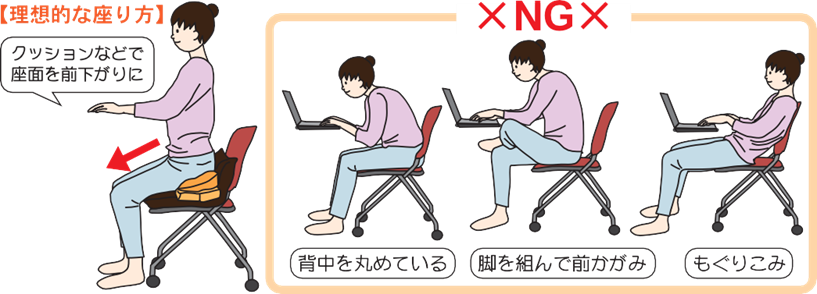

長時間椅子に座っていると、腰が痛くなったり、肩がこったり、全身がだるく感じやすくなり、座っているときの背筋には、立っているときの約3倍もの負担がかかっていると言われています。

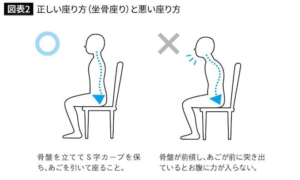

疲れにくく、体にやさしい正しい座り方の基本は「背もたれにお尻をしっかりつけて、背筋をまっすぐに保つこと」

背もたれの一番奥まで腰を引き寄せ、骨盤を立てた状態で座ると、自然と背筋が伸び、無理なく姿勢が保たれます。

膝は90度、足裏は床にぴったりとつけるようにしていき、足が浮いていたり、前につき出すような座り方は、骨盤を歪めて疲れを招きます。

また、立ち姿勢と同じく、座っているときも「お尻の筋肉=大臀筋(だいでんきん)」を軽く意識することが重要です。

お尻に適度に力を入れて支えるようにすると、骨盤が安定し、背骨のラインも自然に整いやすくなり、力みすぎず、軽くキュッと引き締めるような感覚が目安です。

つい足を組んでしまう方も多いと思いますが、片方ばかりを組むと骨盤のゆがみや背骨のズレを引き起こし、姿勢の悪化につながるので、足を組む場合は、左右交互にするよう心がけましょう。

もっとも避けたいのは、「浅く腰掛けて背もたれに寄りかかる」姿勢、この座り方は骨盤が後ろに倒れて背中が丸まり、腰に強い負担がかかります。

とくに長時間この姿勢でいると、腰痛や坐骨神経痛の原因にもなるので、デスクワークやテレビを見る時間が長い現代だからこそ、座り方ひとつで体の疲れ具合が変わってきます。

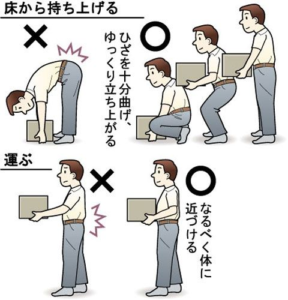

持ち物を保つ時も気を付ける

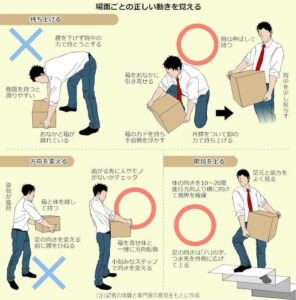

日常には、ちょっとした動作の中に、足腰に大きな負担がかかる危険が潜んでおり、年齢を重ねると筋力や柔軟性が低下し、何気ない動きが慢性的な腰痛や膝痛の原因になりやすくなります。

まず意識したいのは、重い荷物を「体の近く」で持つこと、遠くにある荷物を無理に持ち上げようとすると、腰だけで支えることになり、腰椎に大きな圧力がかかってしまいます。

とくに箱に入った荷物や、床に置かれた重い物を持ち上げる際は注意が必要で、中腰のまま前かがみになって荷物を持ち上げるのはNG。

正しい動きは「膝をしっかり曲げて、腰を落とすこと」、しゃがむようにして体を下げ、荷物を体に引き寄せた状態で、脚の力を使って持ち上げ、脚の筋肉を使えば腰への負担は格段に減ります。

また、買い物袋などの荷物は、できるだけ左右の手でバランスよく分けて持ちましょう。

片側だけに重さが偏ると、体の軸がゆがみ、肩こりや腰痛の原因になるので、エコバッグなども、持ち手が長すぎず、重心が安定するタイプを選ぶと安心です。

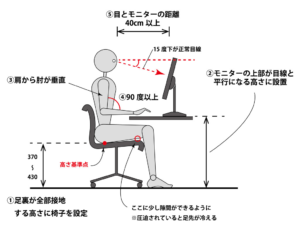

スマホやパソコンの画面に注意を

現代の生活において、スマートフォンやパソコンは欠かせない存在となりました。

しかし、長時間の使用によって肩や首がこる、目が疲れる、頭が重いといった不調を感じている方も多く、その原因の多くは、「姿勢」と「視線の位置」にあります。

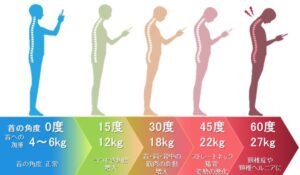

注意が必要なのは、スマホを使うときの“うつむいた姿勢”、頭を下げて画面をのぞき込むような体勢は、首の筋肉や背骨に大きな負担をかけ、長時間続くと慢性的な疲れや痛みの原因になります。

頭の重さは大人で約5kgもあり、それを斜め前方に支え続けることで首や肩に大きなストレスがかかるのです。

また、手にスマホを持つ際、腕や肩が緊張してしまい、意外にも筋肉が疲れやすくなります。

これを防ぐには、視線が自然に正面を向いたまま使えるように、スマホの位置を上げる工夫が必要です。

理想的には、スマホ画面を顔の高さに近づけて持つことで、頭が前に傾かず、首や背中がまっすぐに保たれ、手が疲れやすい場合は、肘をテーブルに置いて支えるのもおすすめです。

同じように、パソコンを使うときにも「画面の高さ」は重要で、ノートパソコンをそのまま机に置いて使うと、自然と前かがみになり、首や肩への負担が大きくなります。

そんなときは、パソコンスタンドを使って画面の高さを目線に合わせるのが効果的です。

外付けのキーボードやマウスを併用すれば、手首や腕も無理のない位置で使えるようになり、全体の姿勢が格段に改善されます。

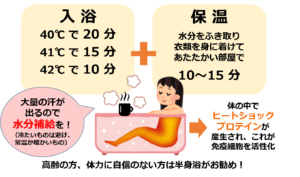

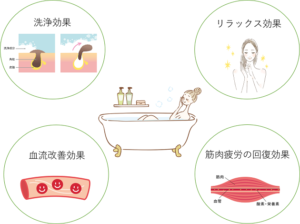

お風呂はぬるま湯で入る

お風呂に入ると「疲れが取れる」と感じる方は多いと思いますが、その効果は「お湯の温度」と「入り方」によって大きく変わり、正しい入浴法を知ることで、より深いリラックスと疲労回復が得られるのです。

大切なのはお湯の温度、理想的なのは38℃〜40℃のぬるめのお湯で、少しぬるいと感じるくらいが、自律神経のバランスを整えるのに最適です。

とくに副交感神経が優位になることで心身がリラックスし、深い眠りにもつながります。

また、湯船に浸かるときは、胸の高さまでのお湯に10分ほどじっくり浸かるのが基本になります。

これにより血行が促進され、筋肉のこわばりや冷えも和らぎ、全身の緊張がゆるんでいきます。

一方で、熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、体が興奮状態になってしまいます。

一時的にはスッキリしたように感じても、実は神経が高ぶり、かえって睡眠の質が悪くなったり、翌日に疲れを残す原因になるのです。

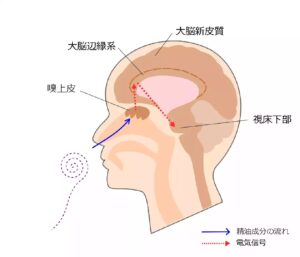

リラックスにはハーブを

リラックスしたいときには植物の力、ハーブが大きな助けになり、ストレスを軽減し、心を落ち着ける働きのあるハーブは、香りを通じて私たちの自律神経にやさしく働きかけてくれます。

香りは鼻から脳にダイレクトに伝わり、感情を司る「大脳辺縁系」や自律神経を調整する「視床下部」を刺激します。

これにより緊張や不安がやわらぎ、副交感神経が優位となり、自然と心身がリラックスした状態へ導かれます。

たとえば、やさしい甘さと落ち着いた香りを持つ「カモミール」は、神経の高ぶりを鎮め、眠りの質を高めてくれる効果があります。

エキゾチックで華やかな「ジャスミン」は、心の緊張をほぐし、気持ちを明るく前向きに整えてくれる香りです。

そして、ややスパイシーで温かみのある「クローブ」は、気分を落ち着けると同時に、疲労感をやわらげる力があります。

こうしたハーブは、アロマオイルとして香りを楽しむだけでなく、マッサージオイルに混ぜて使えば、肌からも香りと成分を取り込むことができ、より深いリラックス効果が得られます。

1日の終わりにハーブの香りを取り入れることで、お風呂上がりや寝室に、ディフューザーやアロマストーンを使って優しく香らせるだけで、心がほっとゆるみ、深い眠りに入りやすくなります。

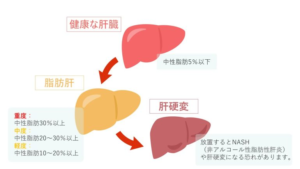

オルニチンの力で肝臓を癒す

なんとなく体が重い、寝ても疲れが取れないときは、肝臓が疲れているサインかもしれません。

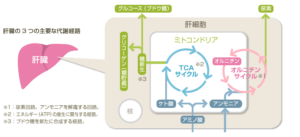

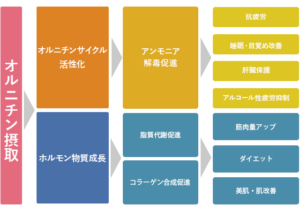

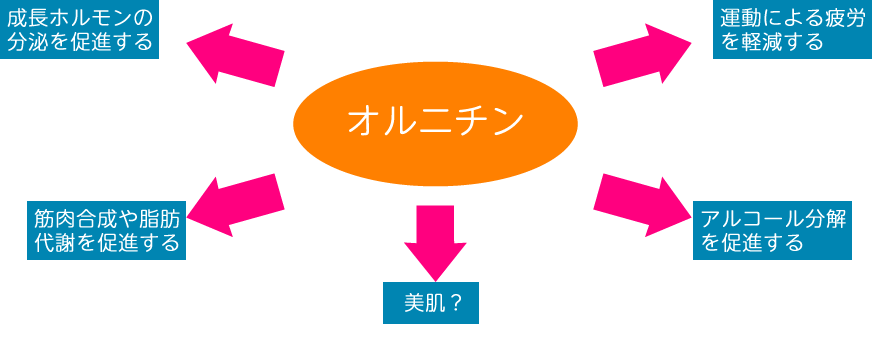

肝臓は体の「解毒工場」として知られ、アルコールや薬、ストレスによる代謝物を処理し、疲労物質を無害にする役割を担っており、その働きをサポートする成分のひとつが「オルニチン」です。

オルニチンは、肝臓の代謝を助け、解毒やアンモニア除去を促進し、疲労回復にも効果があるとされています。

忙しい毎日が続いた時や倦怠感が抜けないときには、オルニチンを意識して取り入れると、体の内側から元気を取り戻しやすくなります。

代表的な食品は「シジミ」、シジミにはオルニチンのほか、タウリンやビタミンB群、鉄分、亜鉛といった栄養素も豊富に含まれており、肝臓の機能を高めると同時に、1日の持久力をサポートしてくれます。

また、ぶなしめじやえのきたけといったきのこ類にもオルニチンが含まれており、食卓に取り入れやすい食材です。

手軽に摂るなら、インスタントのシジミの味噌汁を常備しておき、さらに、疲れがひどい時には、サプリメントで効率的に補うのもおすすめです。

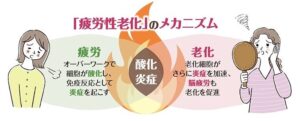

老化の抑制には3抗で対策

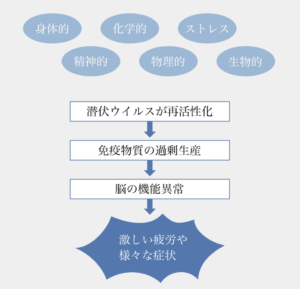

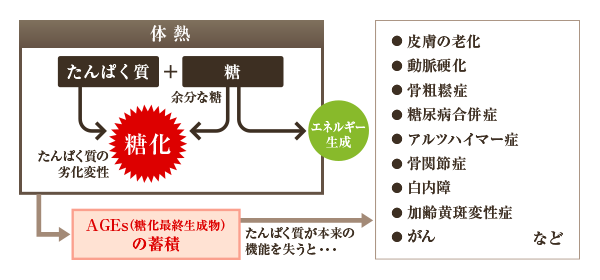

年齢とともに現れるシワやたるみ、疲れやすさや体の衰え、これらの老化現象には、体の内側で起こっている「炎症」や「酸化」「糖化」が深く関係しています。

老化を抑えるには、この3つを意識した「3抗対策」が効果的です。

糖分を過剰に摂ると体内でたんぱく質と結びつき「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質が発生します。

AGEsは細胞や血管を傷つけ、肌の弾力を失わせたり、血管の硬化を進めたりと、老化を加速させる原因になります。

次に「酸化」、ストレスや紫外線、不規則な生活などによって発生する活性酸素は、細胞をサビつかせ、組織の老化や病気のリスクを高めます。

さらに、活性酸素は体内で「炎症」も引き起こし、慢性的なダメージを与える要因になります。

このような老化の三大原因には、「抗酸化」「抗炎症」「抗糖化」という3つの“抗”による対策が効果的です。

ビタミンCやE、ポリフェノールなどの抗酸化物質を含む食品を摂り、炎症を抑えるためにはオメガ3脂肪酸や発酵食品を活用し、血糖値の急上昇を防ぐために、食物繊維や低GI食品を選ぶことで糖化の抑制にもつながります。

まとめ:日常生活の中で疲れ知らずの体に

今日から疲れない方法を

実践して疲れ知らずだわ

ちょっとした工夫で

疲れ知らずになりましょう

本日は、疲れ知らずの毎日を 慢性的な疲労を解消し回復力を高める話を解説していきました。

・座り方や立ち方に気をつけていく

・スマホやパソコンの位置に注意を

・オルニチンの力で毎日疲労知らず

「慢性的な疲れ」に悩むシニア世代を対象に、体の仕組みと習慣を見直すことで、年齢とともに働きが弱まる自律神経を守ることができ、疲れにくい体づくりを行うことができます。

そのためには、「疲労の回復(睡眠)」と「疲労の軽減(日中の工夫)」という2つの視点が必要であり、いびきや姿勢、歩き方、座り方などを見直すことが重要になります。

オルニチンの効果で沈黙の臓器である肝臓を癒していくことで、疲労知らず体作りを行うことができ、将来の重病予防にもつながっていくのです。

「年齢だから仕方ない」とあきらめず、小さな意識と習慣の積み重ねによって、ミライフ中の体と心を労っていきましょう。

疲れは溜め込まずに

毎日癒して快適ライフを

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

13

コメント