こんにちは、たくやです。

福岡県でリライフ(終活)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、肺を食事で強化 息切れや動悸対策の話になります。

最近は息切れがちょくちょく出てきて

なかなか遠出も出来ないわ

息切れ増えたのですか?

早めの対策が必須になりますね

歳だからしょうがないのよ

対策出来ることがあるの?

体の栄養不足を少しずつ改善して

肺の調子を取り戻しましょう

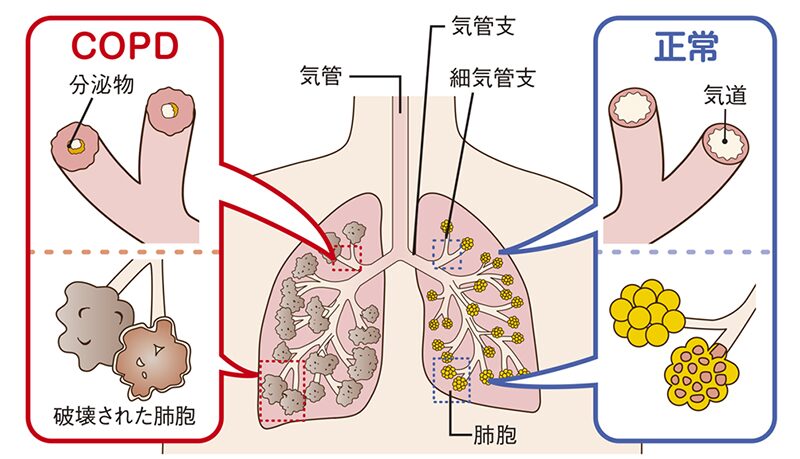

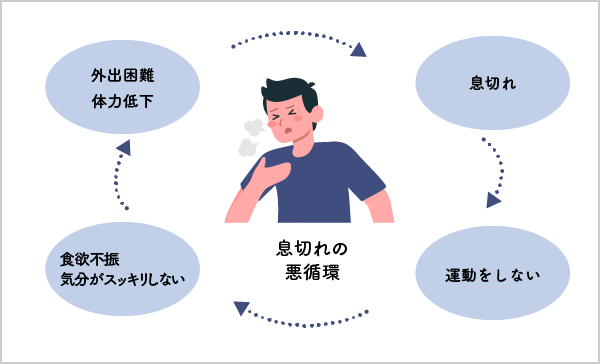

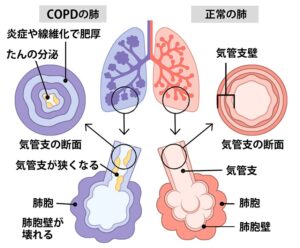

息切れが起こってしまう原因は人によって様々、しかし、肺機能の衰えで起こる息切れはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や間質性肺炎等の肺の病気が潜んでいる場合も

これらの病気に共通した方々は、体質が痩せ型で体力が衰えている傾向にあり、他の同年齢の平均よりも10%以上痩せている方が多いのです。

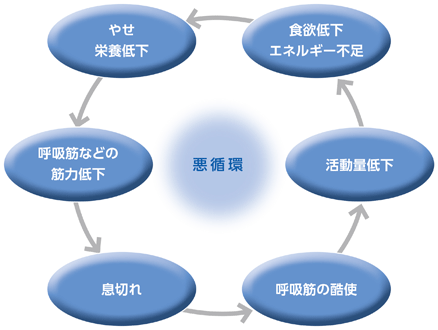

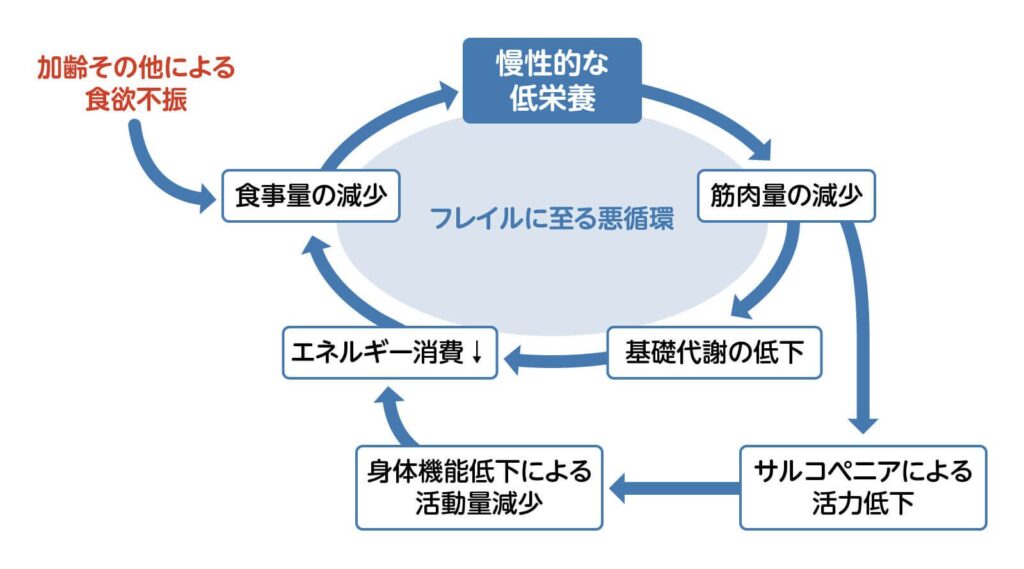

他の病気を併発して痩せてしまう場合もありますが、呼吸自体にもたくさんのエネルギーを必要とし、食事でのエネルギー不足が痩せ体質を招く事が多いのです。

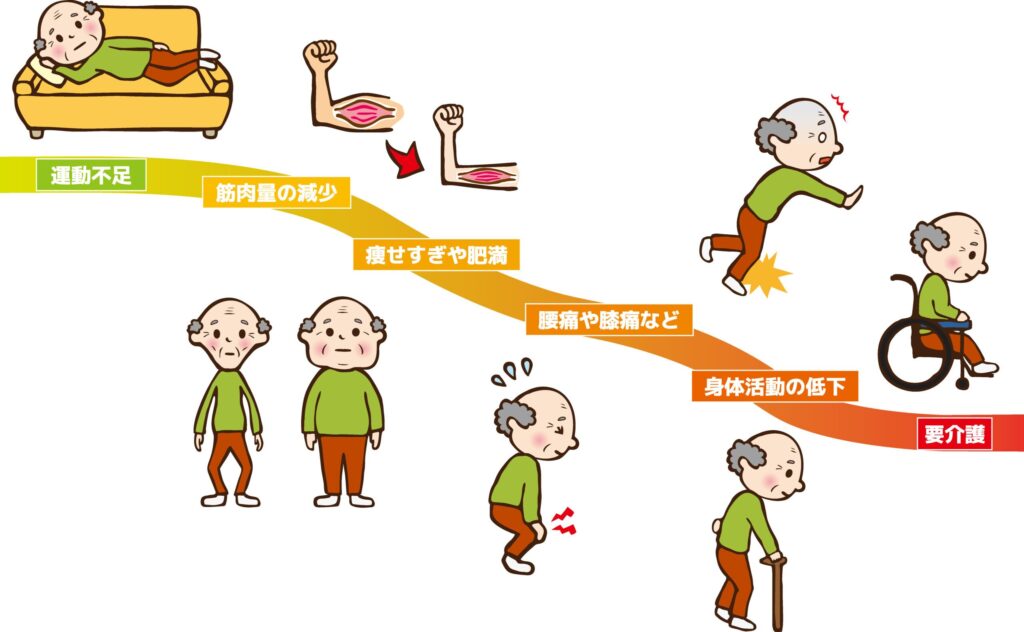

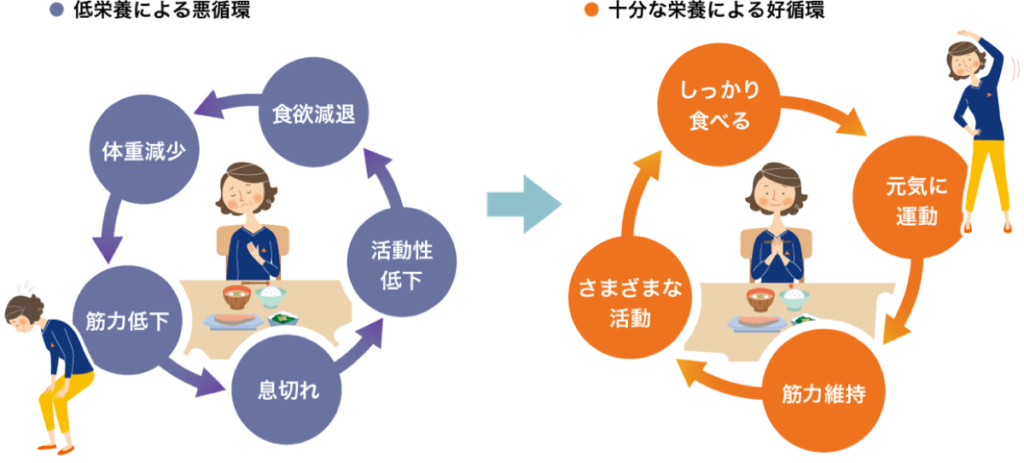

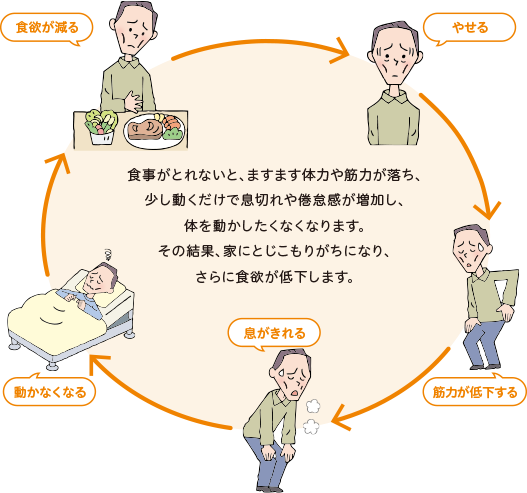

しかし、食事も多くを食べる事が出来ずに栄養不足が日々続いてしまい、肺の活動量が低下、食事が出来ない悪循環に陥り、最後は寝たきりの状態に

呼吸筋を維持しながら、日々の栄養不足を解消、リライフ中の元気な生活リズムを維持する為に今日から対策と改善を始めていきましょう

・肺活に必要な栄養素を

・摂りすぎてしまうリンの対策

・空気の取り込み過ぎに要注意を

肺を維持する事で

QOLが下がらない日常を

目次

筋肉を維持して肺を守る生活を

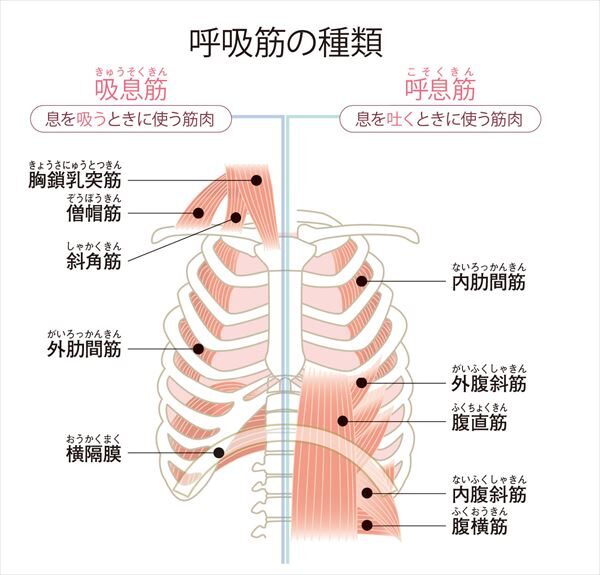

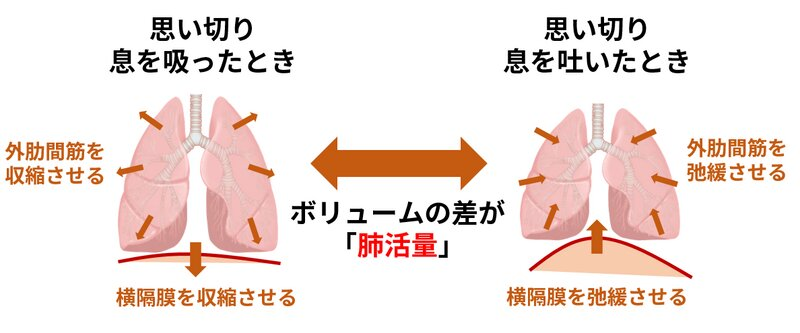

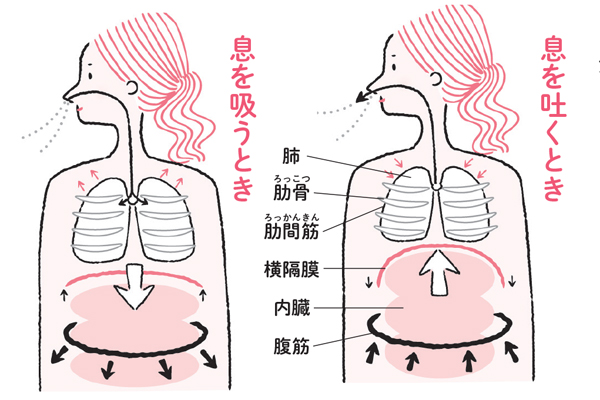

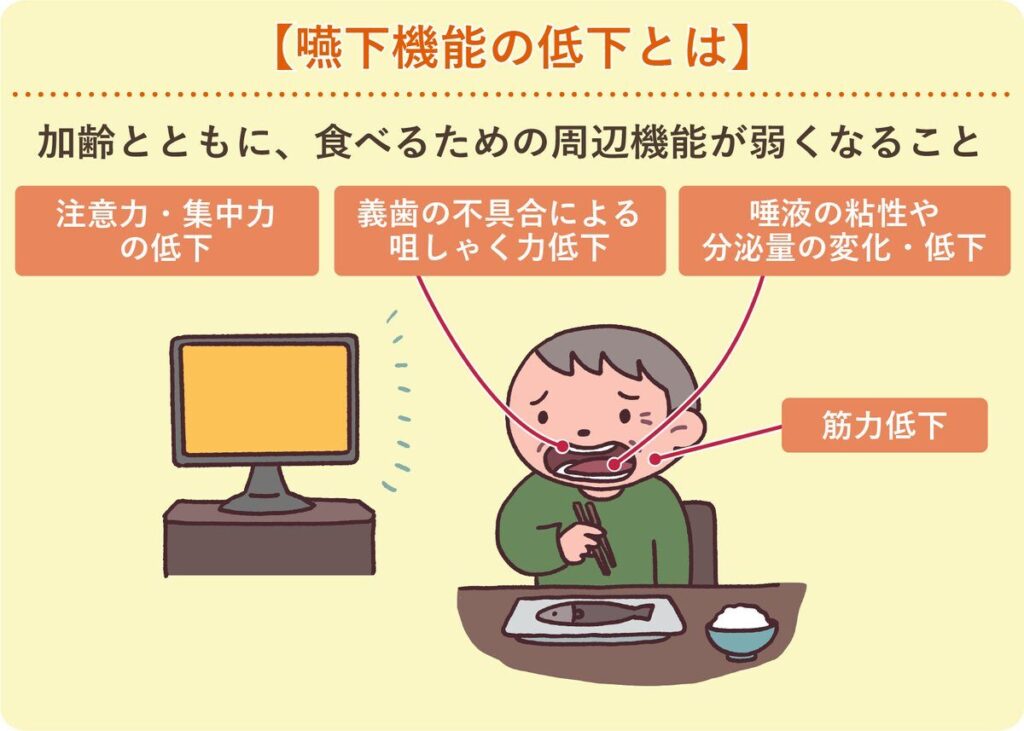

筋肉と呼吸は一見関係なさそうですが、呼吸をするときに重要になるのが「呼吸筋」主な呼吸筋は肋骨の間にある助間筋や肺の下にある横隔膜で、拡大と縮小の働きに必須

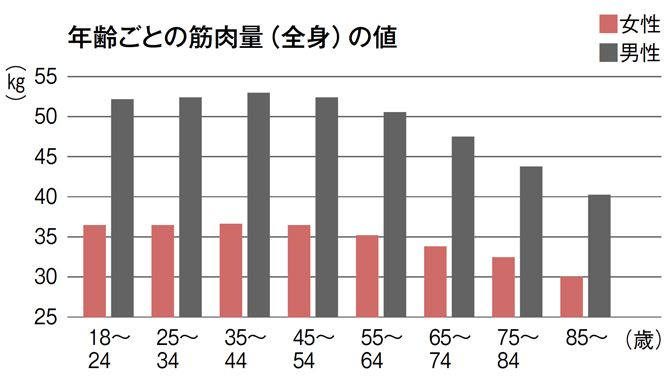

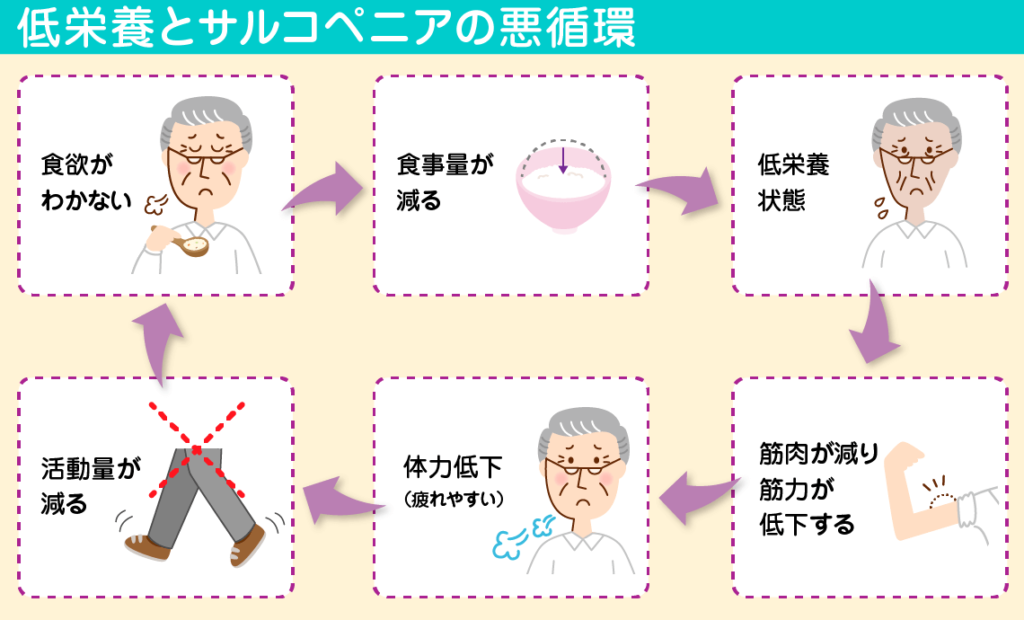

全身の筋肉量は20代をピークに70代になると30%以上程度減少しており、呼吸筋も同じように年齢と共に衰え、対策をしなければこれ以上に衰える事も

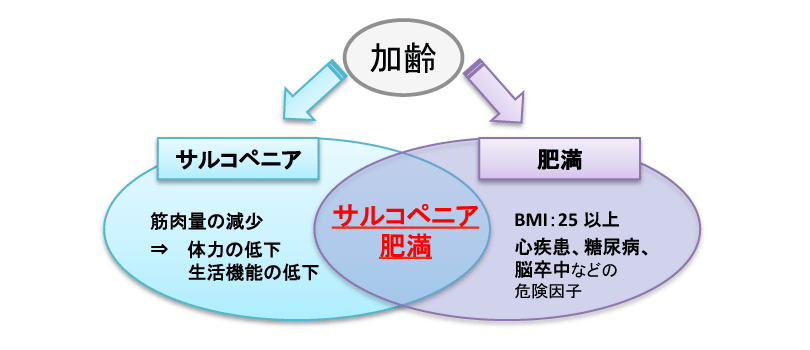

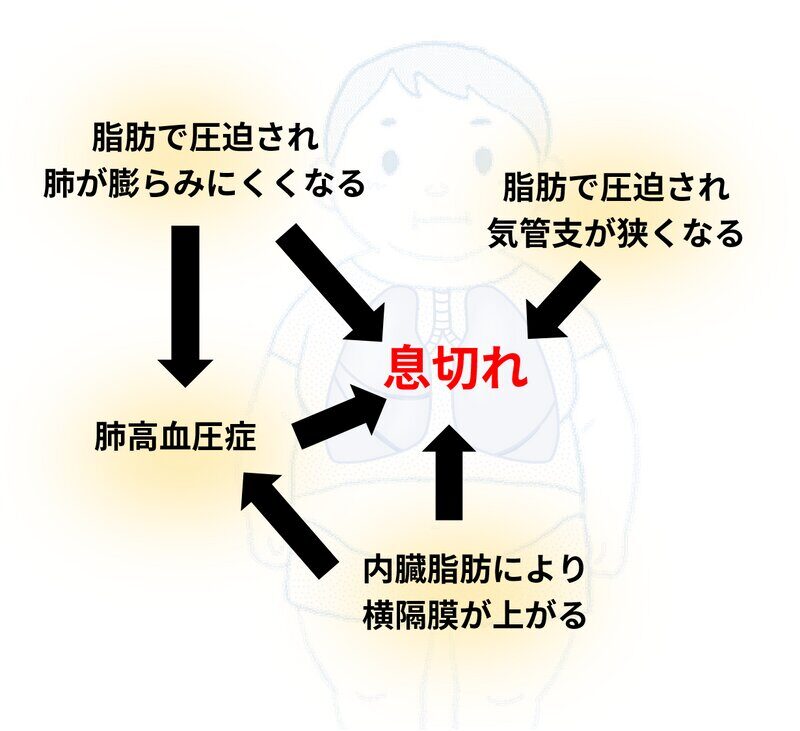

この筋肉の低下を「サルコペニア」と言い、更に注意するのが高齢者の筋力低下で起こる「サルコペニア肥満」以前筋肉だった部分が脂肪に変わり、筋力が極度に落ちてしまいます。

普通の肥満よりも生活習慣病になるリスクが高くなり、寝たきりに陥るリスクも増加、呼吸筋が衰えるので、息切れや動悸の回数等も増えてしまいます。

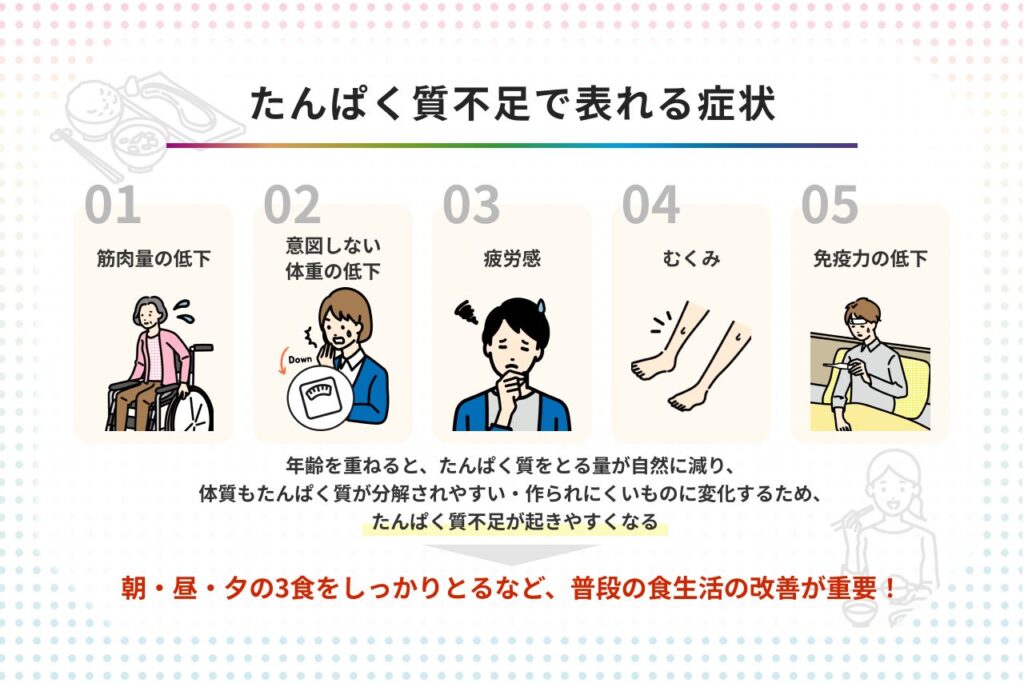

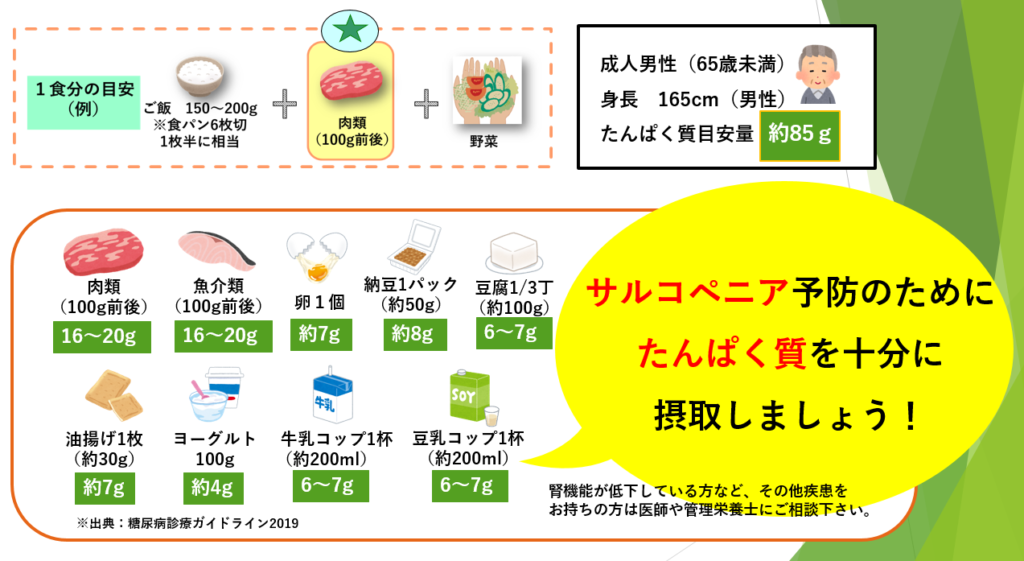

まずは、筋肉の維持をする為にも、筋肉の材料になるタンパク質を摂取する意識をもち、日々の呼吸を正常の値まで戻していきましょう。

① 肺機能アップ習慣を始める

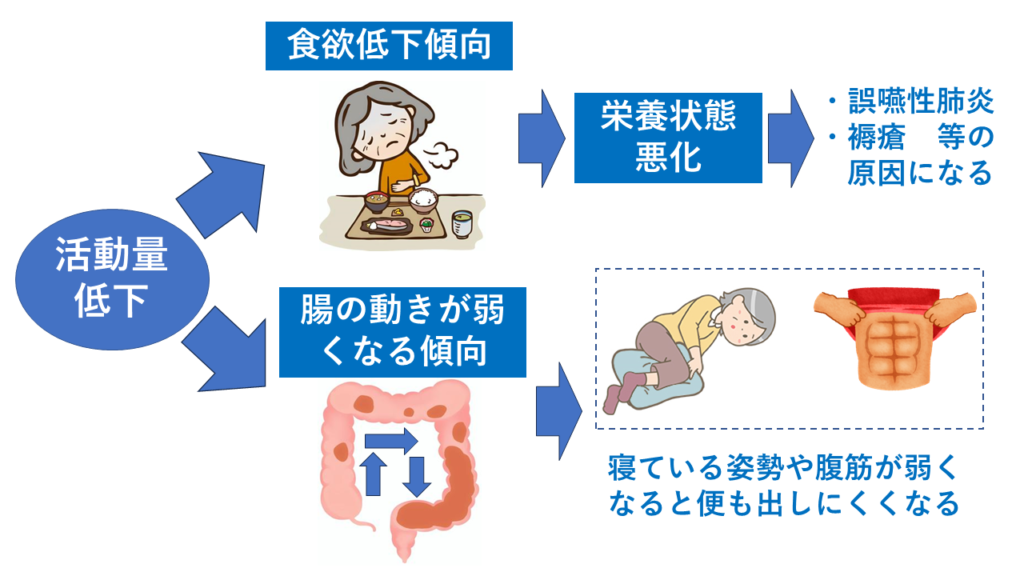

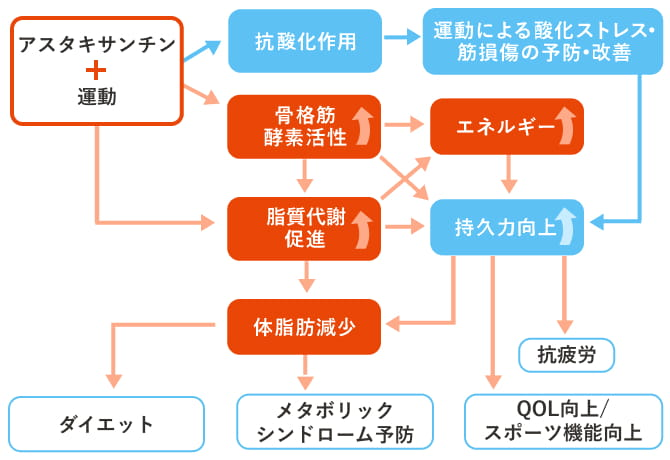

肺機能低下や息切れを招く悪循環を自分で断っていくには、食事だけではなく、運動を取り入れた生活習慣の改善が重要になってきます。

運動は、胸郭を拡大し呼吸筋を鍛える軽めのウォーキングを行う事で十分効果があり、ランニングなど激しい運動ではないので、出来る範囲で行えます。

いきなり長距離を歩く必要もなく、まずは、いつもの格好で電柱5本分など日々習慣付けから始めていき、食事にも変化を加えて相乗効果に

息切れのある方は、食事中も息苦しさに襲われる事が多く、食事の時間、食事自体が億劫になり、食欲の低下から栄養不足と筋肉の低下に拍車をかけます。

悪循環が続くと食事をしても、食べる量が少なく栄養も不十分な状態になるので、少ない量でエネルギー、タンパク質を中心とした栄養補給が必須になります。

COPD等で痩せた人が体重を増加させる為には、ガッツリと食べるのではなく、安静時の代謝量の1.2~1.5倍のタンパク質量が必要になっていきます。

タンパク質をただただ摂るのではなく、その吸収率を上げるビタミン類を野菜で取り込んでいき、食事量が落ちているために、4~5食に分けたり、プロテインで摂りこみましょう。

食事が億劫な方は、分食に加えて、材料を細かくしていき食べやすくし、味噌汁などの汁物にしたり、味に変化を加えたりとひと工夫をして対策を

② 肺機能改善のために抗酸化物質を

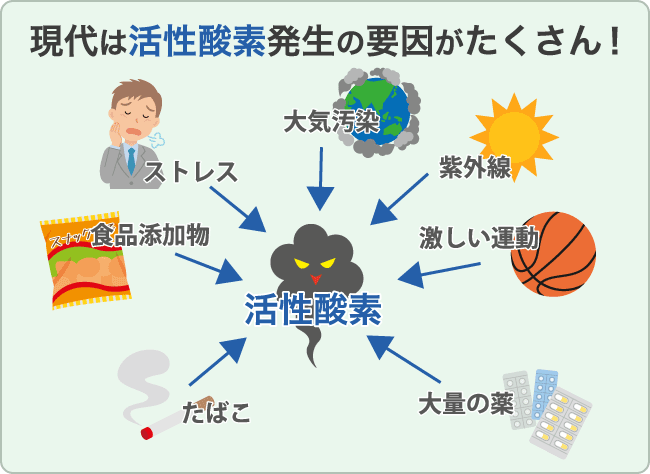

肺機能が弱くなってしまう原因に活性酸素があり、タバコ等の有害物質によって炎症が起きたりストレス、飲酒、加工食品の摂り過ぎにより肺細胞がダメージを受けます。

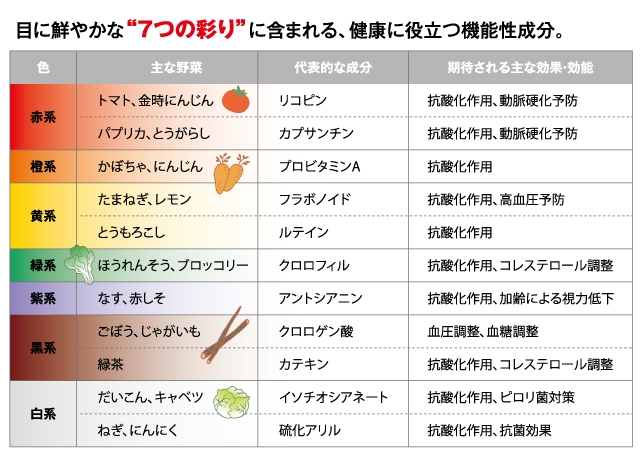

酸化ストレスは放置せずに、食事から摂る抗酸化物質を取り込んで撃退していくためにも、野菜などのファイトケミカルが重要になります。

その中でも欧州の研究結果で1日にトマトを2個以上食べ続けた人は、1個未満の人よりも肺機能の低下を抑制できるという結果が得られています。

また、エビやカニ、サケなどの豊富に含まれる「アスタキサンチン」がCOPDの予防に効果があると言う研究結果も報告されています。

COPDは、気管支に慢性的な炎症が起こる病気で、体内でマクロファージなどの炎症細胞が増加し、肺胞が破壊されて肺気腫を起こしてしまいます。

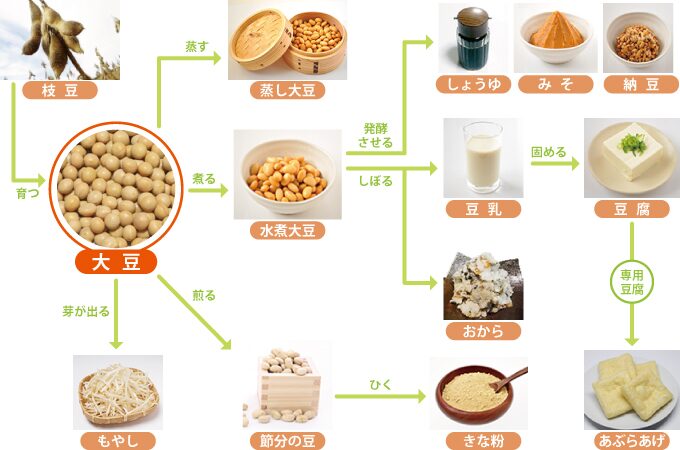

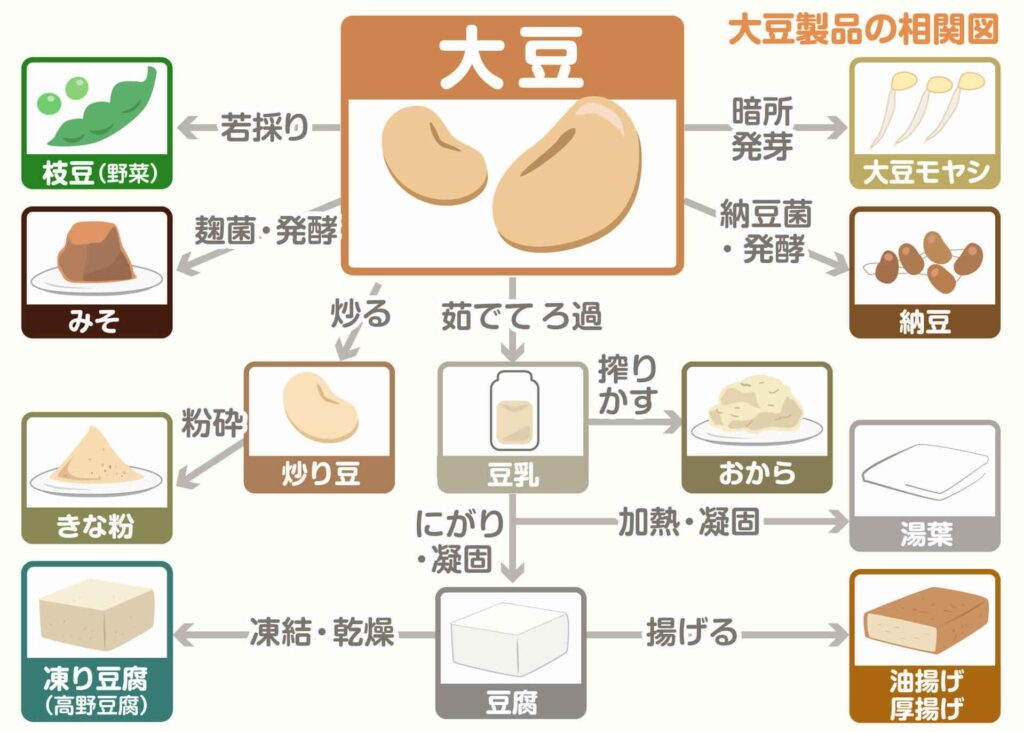

しかし、最近の研究で、このCOPDの炎症を予防する効果があるとして、イソフラボンが注目、イソフラボンは大豆などに含まれる抗酸化物質になります。

納豆や味噌で腸を活性化でき、大豆タンパクで筋肉の維持にも効果的、アレルギーがなければ1日1品以上取り込んでいき、肺の活性化を行っていきましょう。

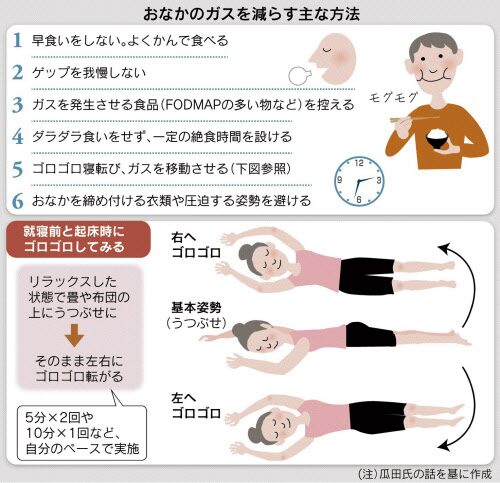

③ お腹にガスを溜めない食べ方を

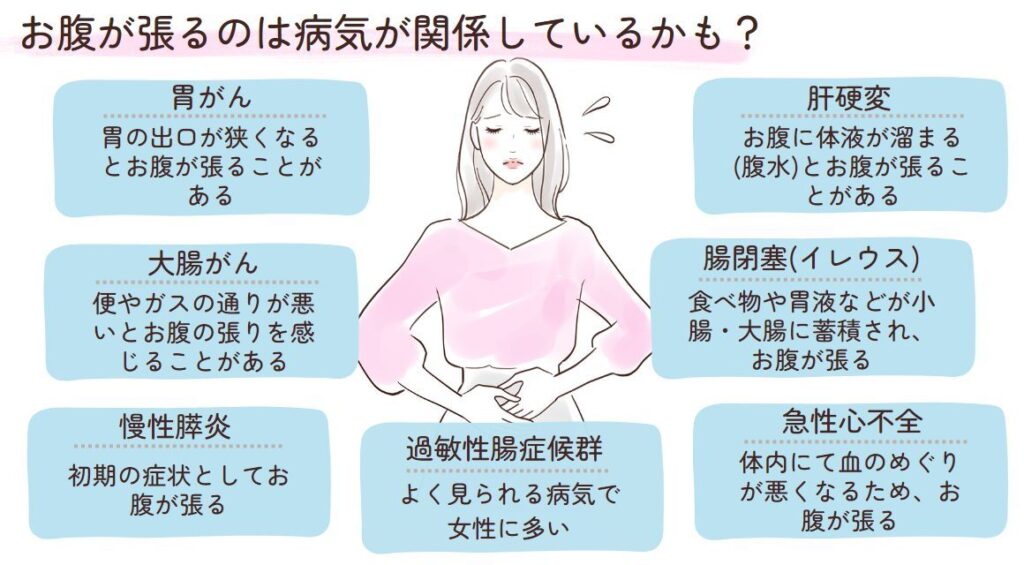

食後に起きてしまう息切れは、胃や腸が膨らみすぎて呼吸がしづらくなってしまい肺を圧迫してしまうタイプの方もいます。

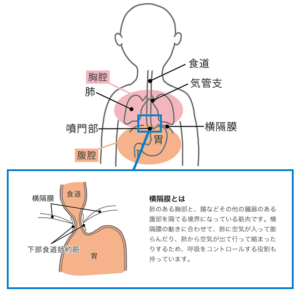

呼吸をするために重要になるのが、「横隔膜」と言う膜状の筋肉で、主に筋肉が収縮・弛緩する事で空気を出し入れしています。

しかし、暴飲暴食や胃腸にガスを溜める食材を食べたりしてしまうと、お腹が膨らみ横隔膜を圧迫、本来の働きを失い、息切れを起こしてしまうのです。

お腹が膨らんでしまう原因でよくあるのが食べ過ぎになり、食べる時に空気を一緒に取り込んでしまうとお腹が張りやすくなるので、ゆっくりを心がけます。

また、食べ物が原因でお腹が張ると言う事もあり、揚げ物などの油が多い食べ物が消化に悪いので体に残りやすいので注意に

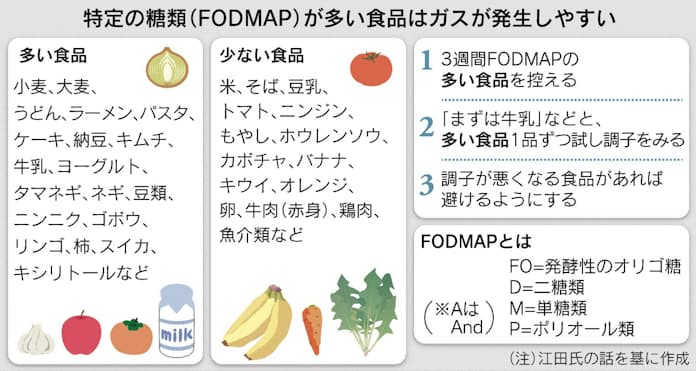

また、イカ、タコ、昆布、ホルモンなど噛み切りにくく、すぐに飲み込めない物、炭酸飲料や豆類、芋類などもお腹でガスが発生しやすくなります。

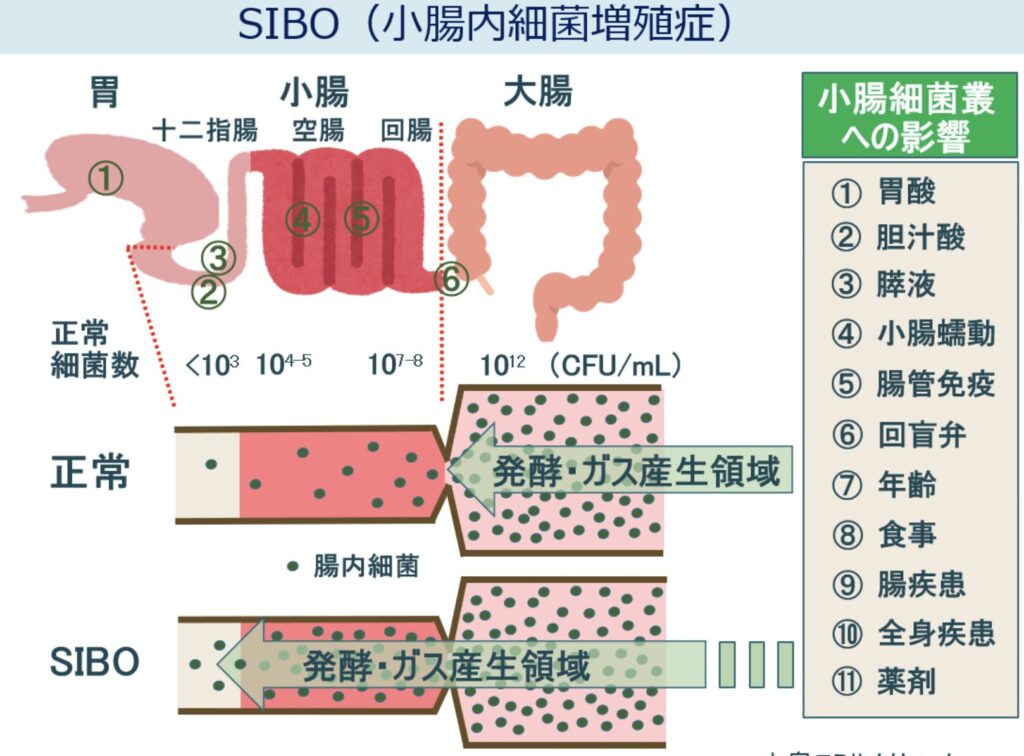

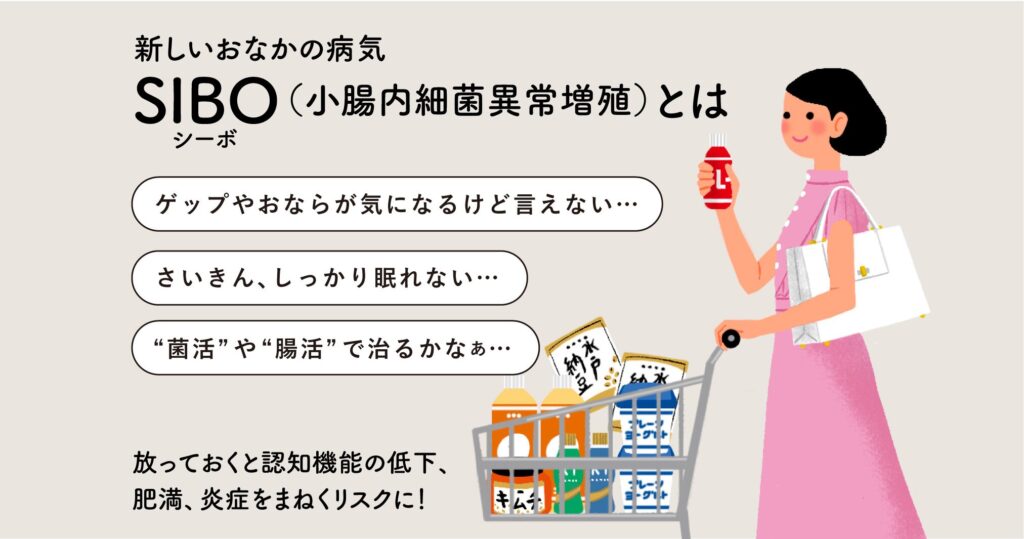

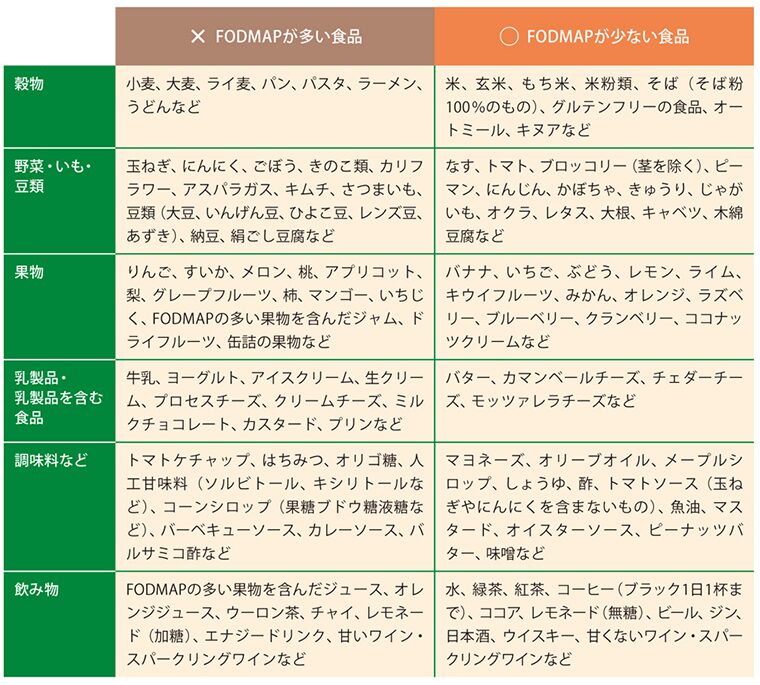

お腹が溜まりやすい人は、腸の不調によりガスが溜まる事もあり、その1つの原因に「小腸内細胞異常増殖症(SIBO)」があります。

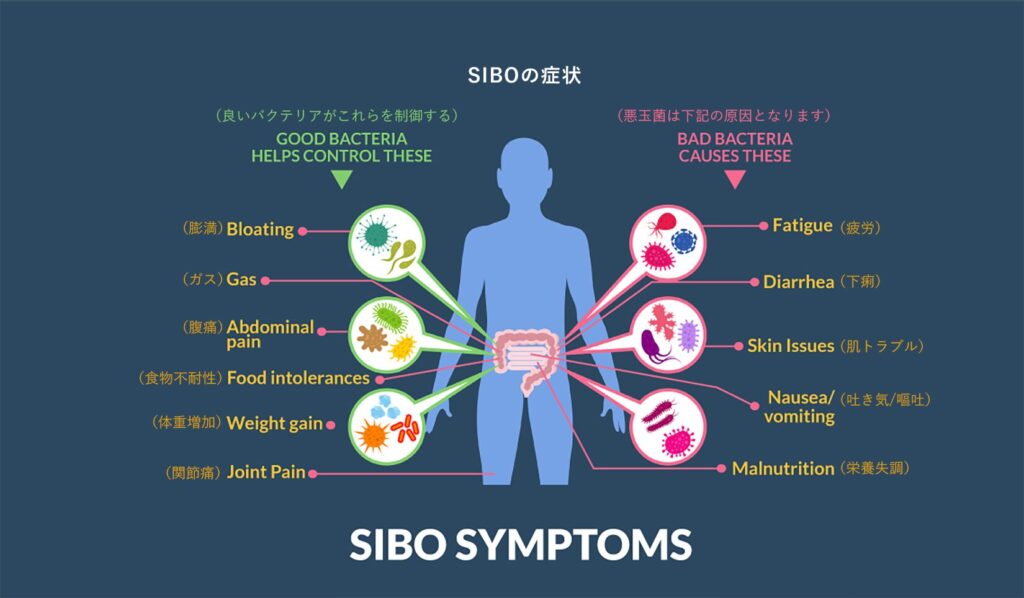

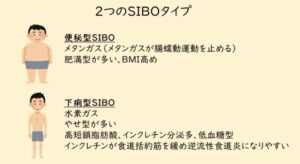

SIBOは、小腸の中の腸内細菌が過剰に増加してしまう症状、年齢関係なく発症し、お腹の張り以外にも腹痛や下痢、過剰なおならなどを招きます。

本来腸内細菌の9割は大腸に生息し、残りの1割弱が小腸に住み着いているのですが、SIBOの場合は、小腸の腸内細菌が増加しガスが多量に発生してしまうのです。

SIBOは珍しい症状、病気ではなく、健康な人でも約3割の方が該当していると海外の研究結果があり、偏食、消化酵素不足、腸管運動の低下など原因も様々

SIBOの症状は、食べ物に大きく左右をされ、腸活のために発酵食品やオリゴ糖などの整腸食を食べているのに、改善が見られない場合はSIBOの可能性も

SIBOの場合、発酵食品やオリゴ糖を取り込むと、小腸で増殖した腸内細菌の餌になってしまい、症状を悪化させてしまう結果になります。

SIBOに心当たりがある方は、専門医などに相談をしていき、ガスを発生しやすい食材を一定期間控えて、お腹の調子を伺っていきましょう。

まとめ:食事で息切れ防止対策を

食事をまず見直して

息切れを改善しなきゃね

いつもの食事に+1品で

息切れ対策を始めましょう

本日は、肺を食事で強化 息切れや動悸対策の話を解説していきました。

・少ない食事で筋肉の維持を

・習慣で息切れを改善

・SIBOが息切れを加速している

年齢+筋力低下+息切れで食事の総量が減ってしまい、その中で栄養が偏ってしまうと、筋肉だけではなく、ビタミンやミネラル、食物繊維が不足し続けします。

この段階で少しずつ改善をするか、放置をしてしまうかで、今後の生活に大きく影響をしてしまい対策をしないと筋力が更に低下し、フレイルや転倒入院に

1食の量をガッツリと食べるのではなく、数回に分けて食べる分食、タンパク質はプロテイン飲料などで摂るなど一工夫し対策を始めましょう。

早めの発見や対策を行うことで、治療の選択肢が多くQOLを下げる事なく改善する事ができますので、リライフを充実させるためにも、息切れを放置しないようにしていきましょう。

早期発見で、素早く対策して

健康な生活習慣を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント