こんにちは、たくやです。

福岡県でリライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、胸焼けや胃もたれから 近年増加傾向の逆流性食道炎の話になります。

最近は胸焼けがしていて

胃酸が込み上げてきている気がするわ

胸焼けに呑酸(どんさん)ですか

病院などは行かれましたか?

病院は行ってないわね

そこまで大事な事なのかしら

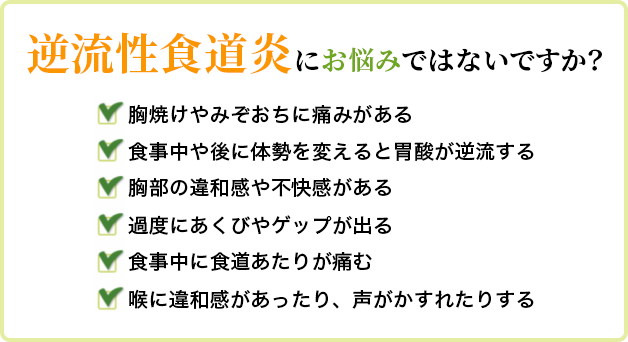

胸焼けや呑酸は逆流性食道炎の自覚症状

まずは一度病院を受診してみましょう

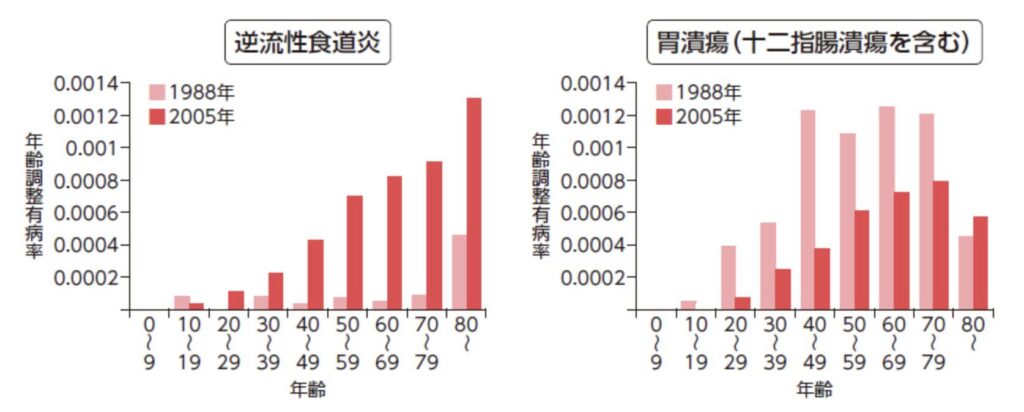

以前は欧米に多い病気だった「逆流性食道炎」ですが、近年は、食事の変化の影響などで、日本でも増加傾向に

胃潰瘍は年々減少傾向にあるのですが、その反面、逆流性食道炎は年齢と比例し増加していき、胸焼けや胃液、酸っぱいものが込み上げてくる(呑酸)が代表な症状になります。

しかし、あまり聞き慣れない病気、症状の為に、日々不快な症状に悩まされても、病気とは思わず放置をしたり、胃薬などを飲み一時的に症状を緩和する傾向に

まずは、逆流性食道炎の事、症状を知る事が重要になり、思い当たる節がある場合は、早期に治療に取り組み、不快な症状のないリライフを過ごしていきましょう

・シニア層に増えている逆流性食道炎とは

・胃酸が込み上げてくるとどうなる

・放置をしてしまうと起こること

ちょっとした不快な症状を放置しない事が

健康的なリライフを送る事に繋がります

目次

シニア層に増加している逆流性食道炎

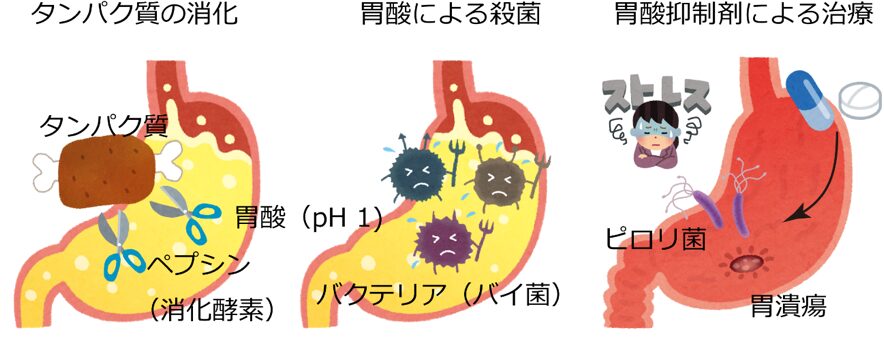

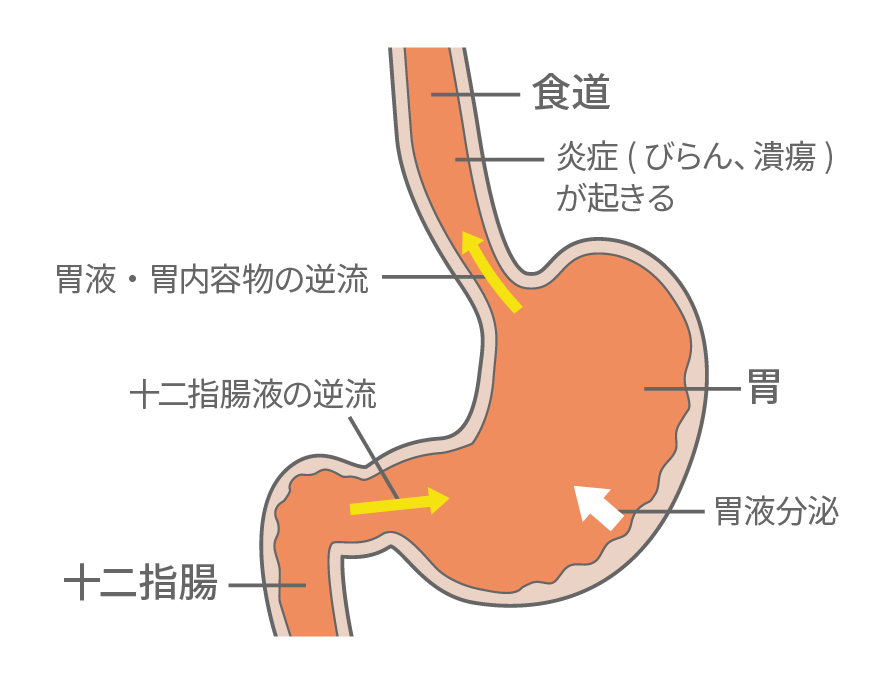

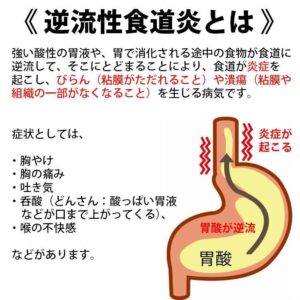

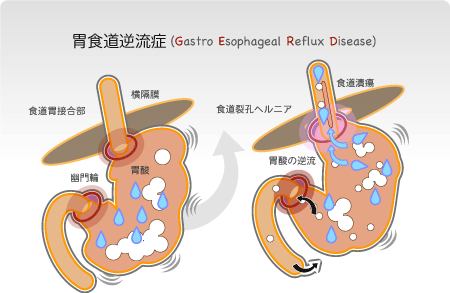

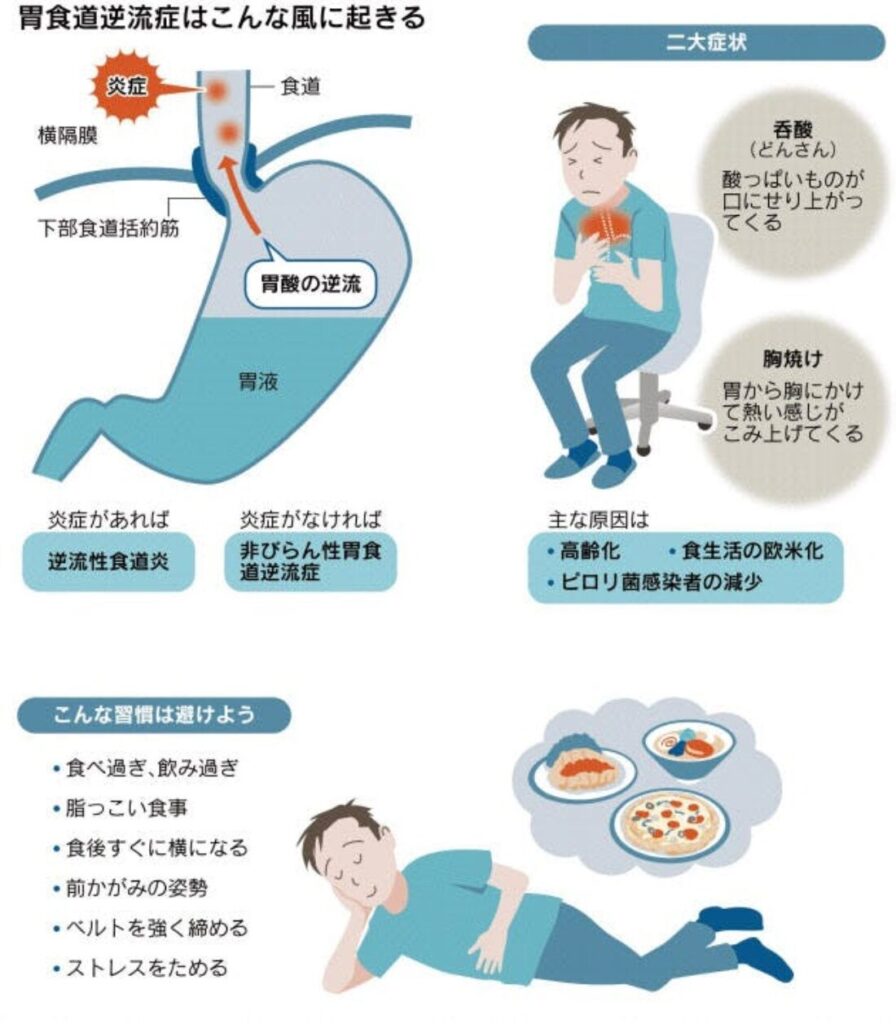

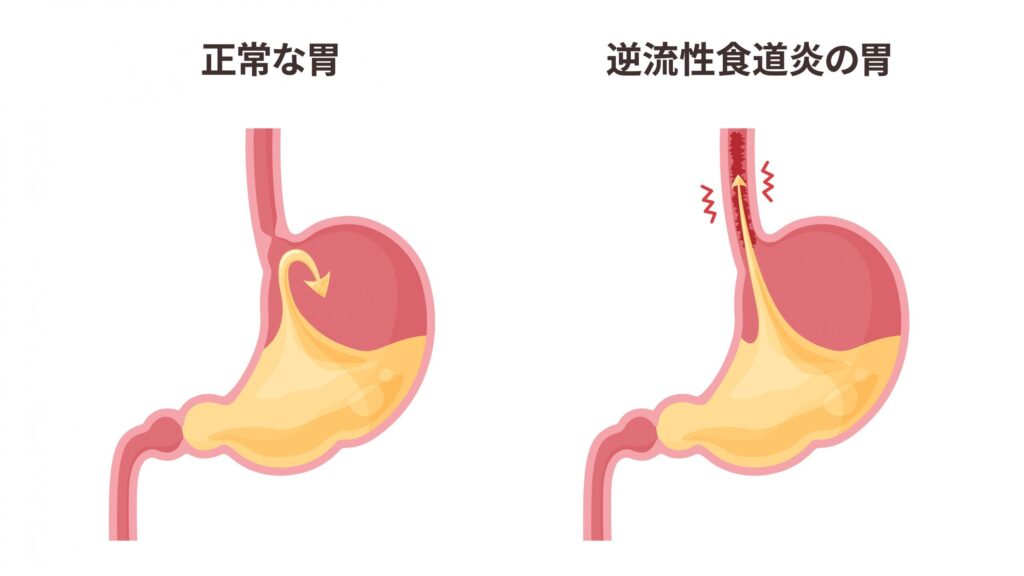

胃酸は、食べ物を溶かしたり細菌を殺したりするほど強力な酸、食道には胃のように胃酸から粘膜を守る仕組みがないため、逆流をすると炎症が起きて「逆流性食道炎」が起こります。

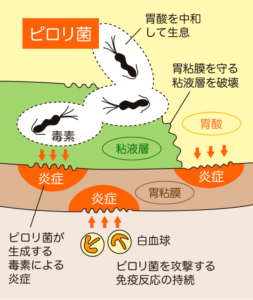

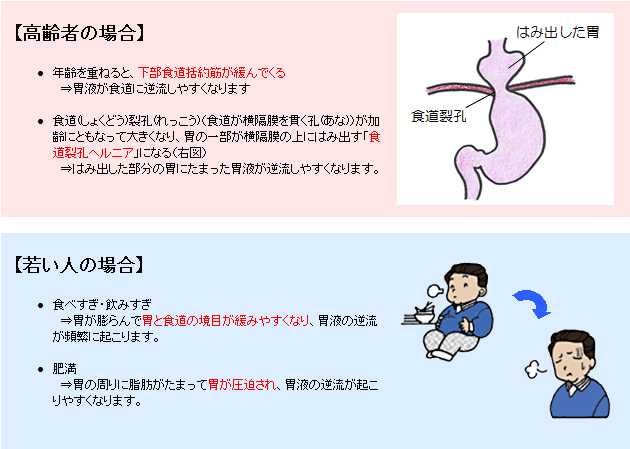

高齢者に増加している背景には、高齢になっても胃酸の分泌が活発な、元気な胃をもつ人が増加し他ことがあります。

この背景には、ピロリ菌感染者の減少や除菌治療の普及による影響が大きく考えられる一方、年齢を重ねると食道と胃の境目の緩みにより逆流防止の働きは低下します。

その事に骨粗鬆症等があり、背中がまるまり胃が圧迫され一層逆流しやすく、食道の運動機能が低下すると、胃酸が長く食道に止まってしまうことになります。

更に、逆流した胃酸を洗い流す唾液の分泌量が減少することもあり、食道の粘膜が長く胃酸にさらされる原因となるのです。

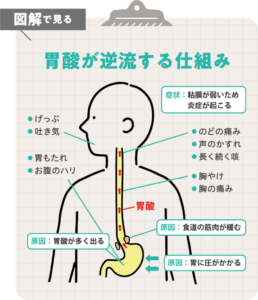

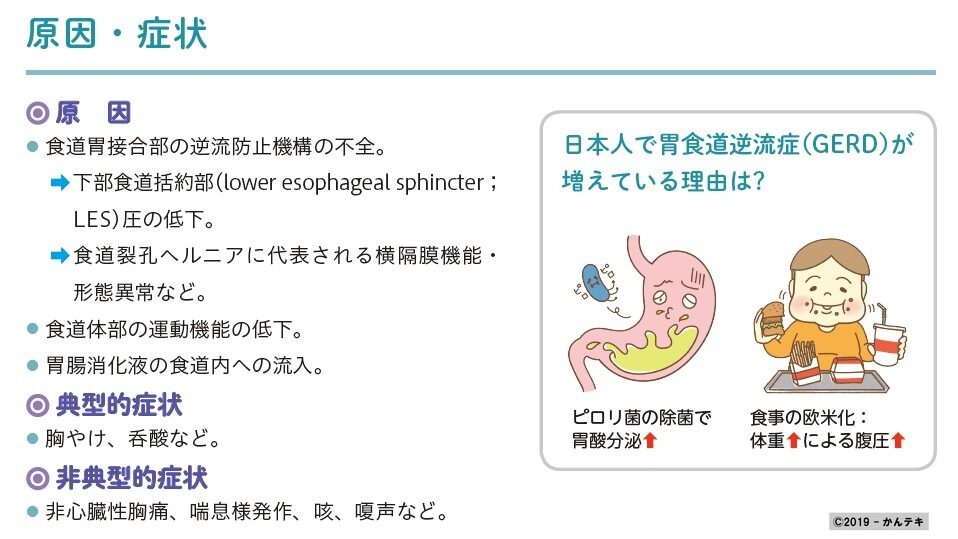

① 胃酸が食道を逆流するとどうなるか?

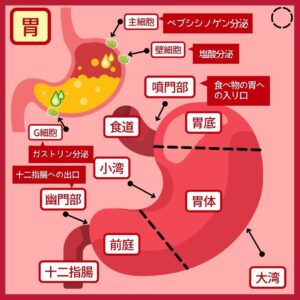

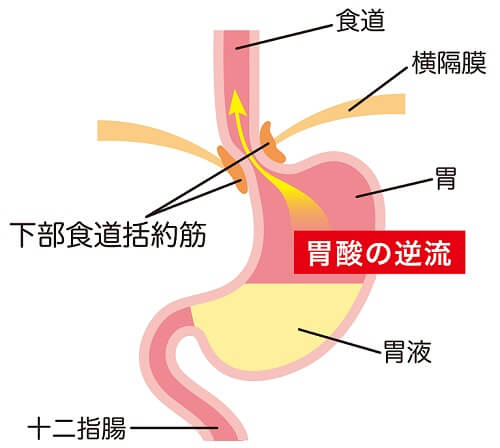

人が食事を行うと、食べた物は食道を通って胃に送られ、胃はタンパク質などを消化するために、胃酸を分泌します。

胃酸は食べ物と一緒に入ってきた細菌なども殺す働きもしている強力な酸で、胃の中は強い酸性の状態に保っています。

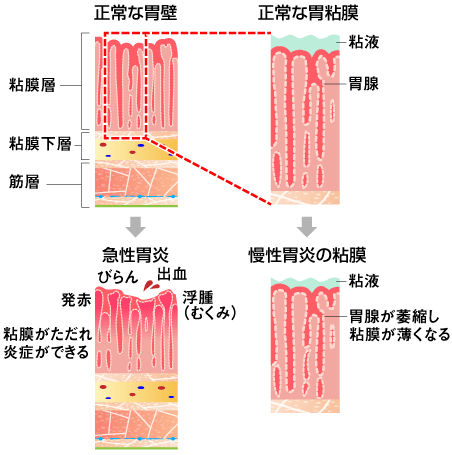

胃自体もタンパク質でできていますが、胃の内膜には粘膜も分泌して粘膜表面を覆うなどの、強い酸から胃壁を守り、通常は胃酸で胃壁が消化されることはありません

その反面、食道は消化をする器官ではないので、食道の内壁には粘膜を守る仕組みはなく、胃酸が流れ込んでしまうと、食道はダメージを受けてしまいます。

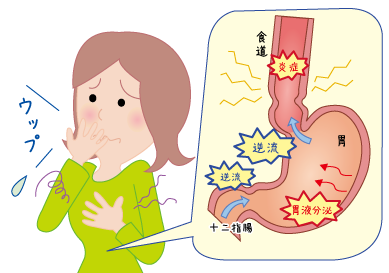

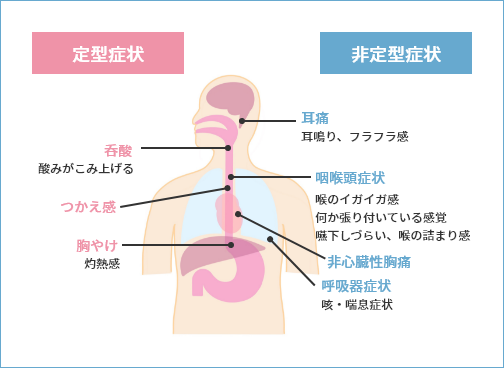

食道の粘膜が傷つけられ傷むと、食道の壁に分布する感覚神経などが刺激されて、代表的な症状である胸焼けや、胃酸が込み上げてくる呑酸が生じます。

胸焼けは、食後に起こる事が多く、姿勢が変わると症状が悪化しますが、人により症状が変わるので、胸焼けの感じ方をメモして担当医に具体的に伝えましょう。

胃の中のガスから排出されるのが「ゲップ」、逆流性食道炎の場合は、胃の上の方に溜まった胃液が一緒に逆流して、不快なゲップが起こる事があります。

食道炎による「胃もたれや胃痛」の状態を胸焼けと表現される方もおり、胃潰瘍や慢性胃炎と同じような症状が現れ胃の病気と間違う方もおられるので注意が必要です。

「腹部の痛みや膨満感」を生じる事もあ理、食道との境に胃酸で傷がつくと、上腹部に痛みを生じる方も、胃酸の分泌が多いと十二指腸に流入することも

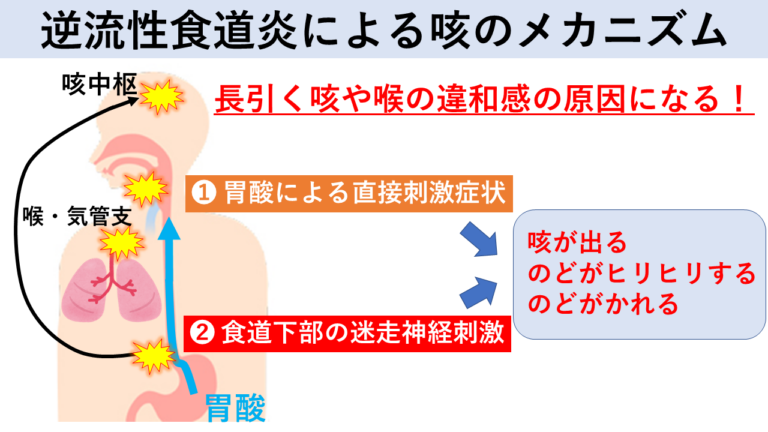

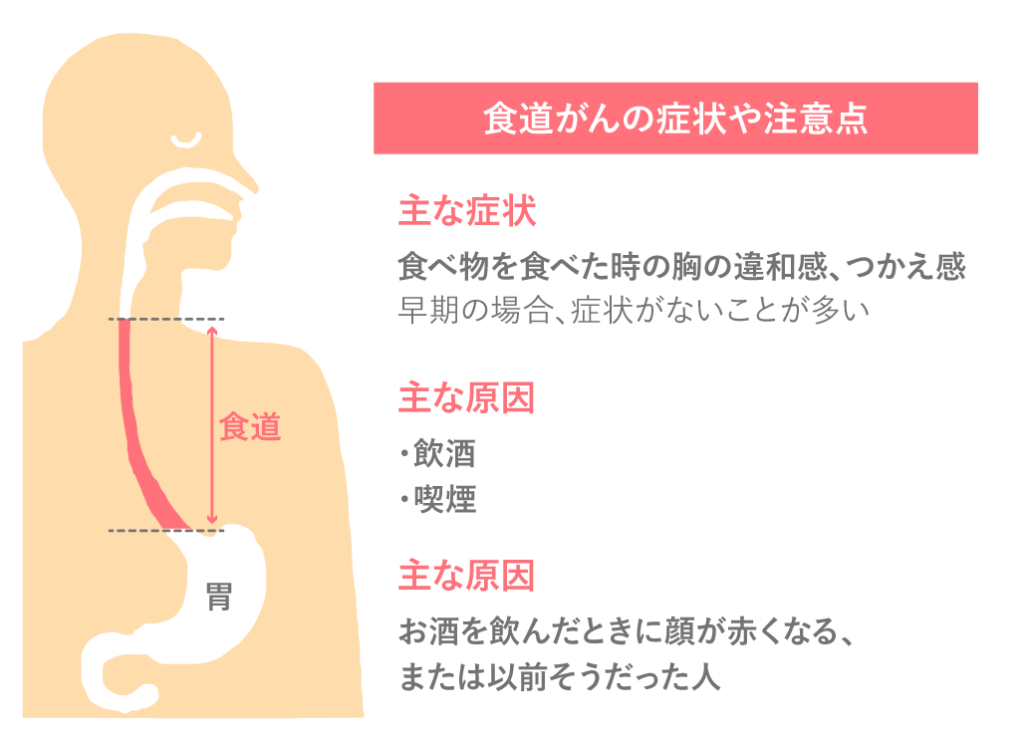

胃酸が食道の上部まで逆流し、喉の「喉頭」という部分に炎症が起こると、喉の違和感、不快感が生じます、更に食道がんや咽頭がんでもみられる症状なので、注意が必須に

逆流した胃酸を気管に吸い込みせき込んだり、気管の入り口に炎症が起こって慢性的に咳が出たりする事があり、喘息に似たような症状が現れる事もあります。

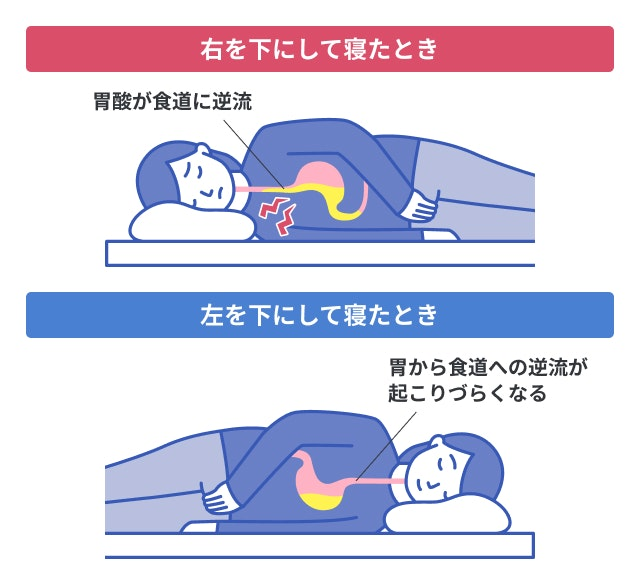

横になると胃酸が逆流してしまい、寝つきが悪くなり就寝中に目が覚めてしまう事もあり、不眠や睡眠障害、症状が進行し老人性うつという事も珍しくありません

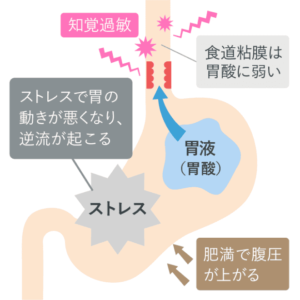

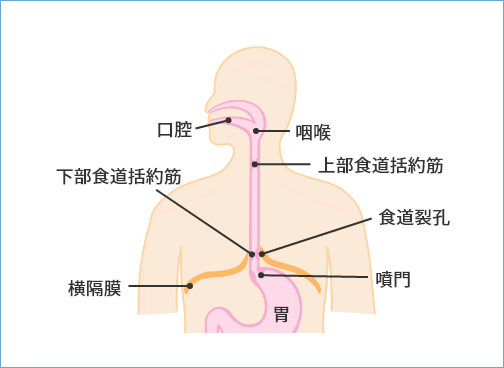

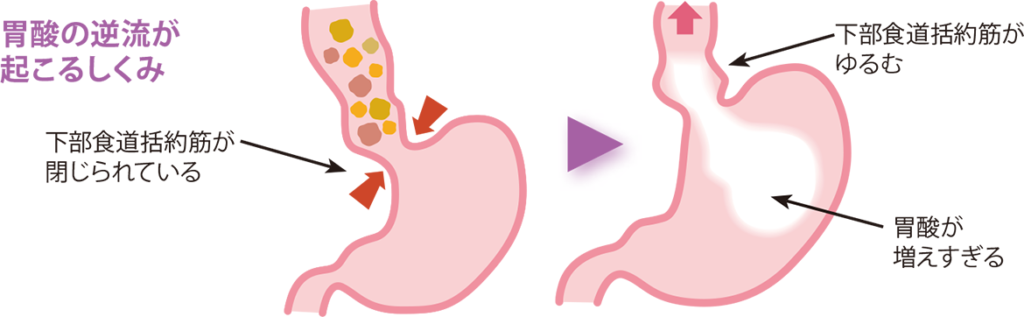

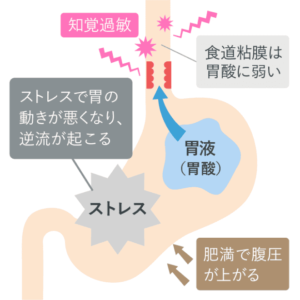

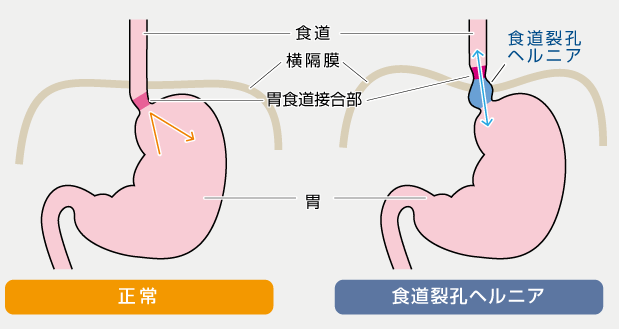

② なぜ胃酸が逆流をするのか

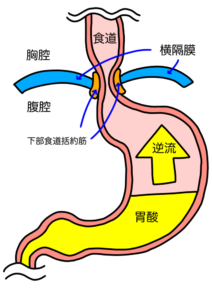

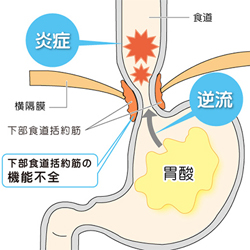

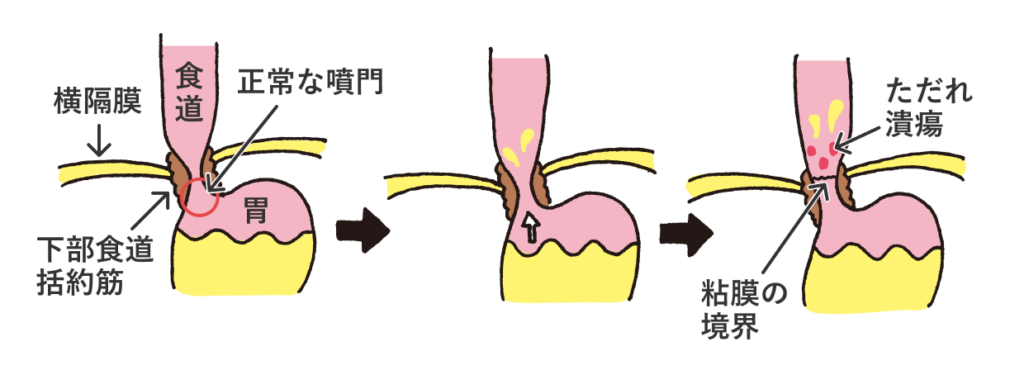

食道と胃の境目には下部食道括約筋と呼ばれる筋肉があり、胃の中の物が食道に逆流する事を防ぎ、この筋肉が壁の役割をし、本来はしっかりと閉じています。

また、食道が通る横隔膜の孔は、食道と胃の境目の上にあり、周囲の横隔膜の筋肉が食道を外側から圧迫する事で、逆流を防止しています

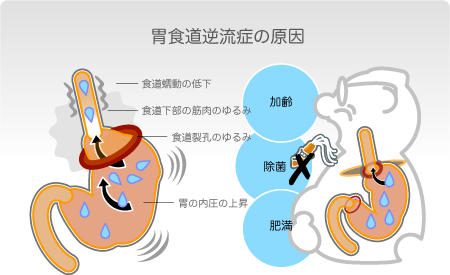

しかし、これらの事は、加齢と共に緩んで締まりが悪くなり、これが、胃酸が食道へ逆流しやすくなるのが大きな要因になります。

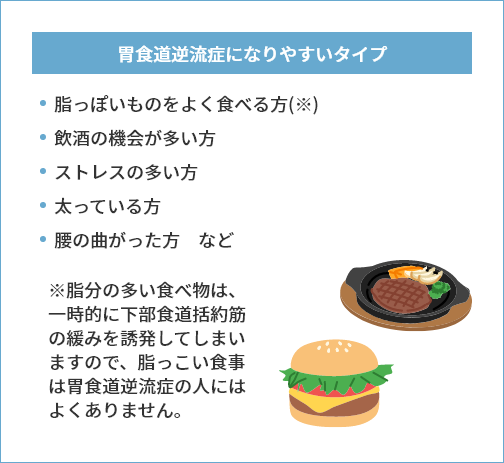

そしてもう一つ胃酸の量が多いことも原因になり、環境が綺麗になった事で、シニア層でも胃酸の分泌が活発な方が増加、食の欧米化も胃酸の増加の原因になります。

このような原因が胃酸の逆流を繰り返し、胸焼けや胃痛の症状が慢性的に現れる人が多くなっているのです。

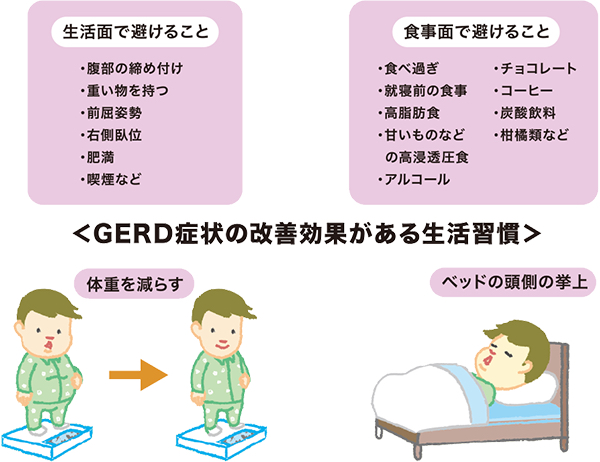

③ 逆流が起こりやすくなる要因も

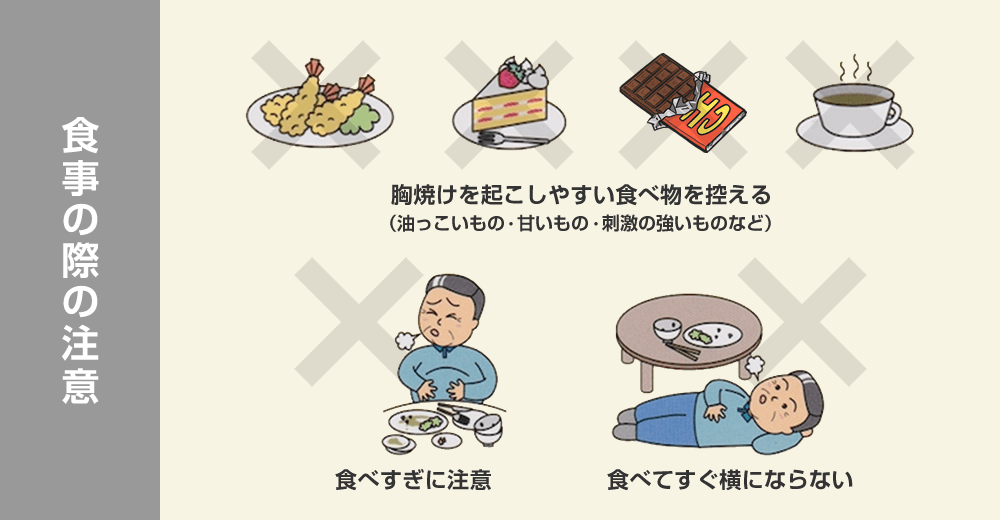

胃酸の逆流が起こりやすくなる要因は、日常の生活習慣の中にもあり、食事の内容や食習慣の中にもあるのです。

食事の内容や食べ方は、胃酸の分泌量にも逆流防止の働きにも影響し、胃を圧迫してしまう事があり、逆流を起こしやすくなります。

加齢と共に逆流防止に関わる働きが低下して、幾つもの要因が重なりやすく、それらが複合的に関わって、胃酸の逆流を招きやすくなるのです。

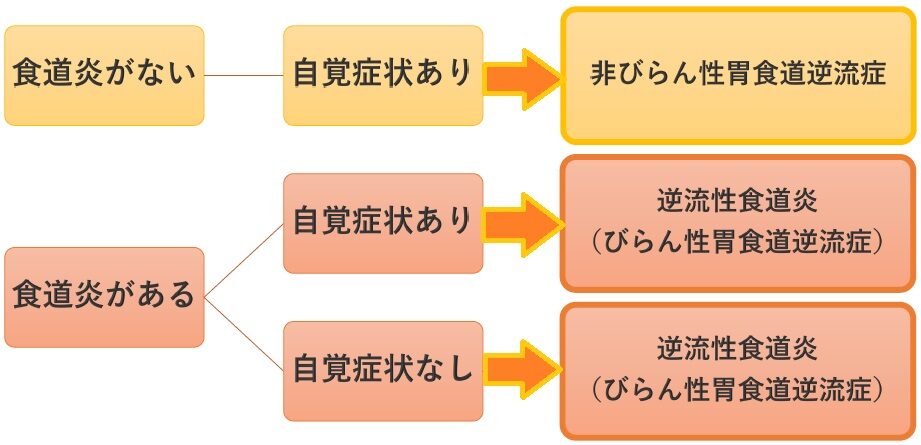

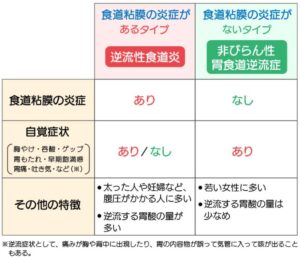

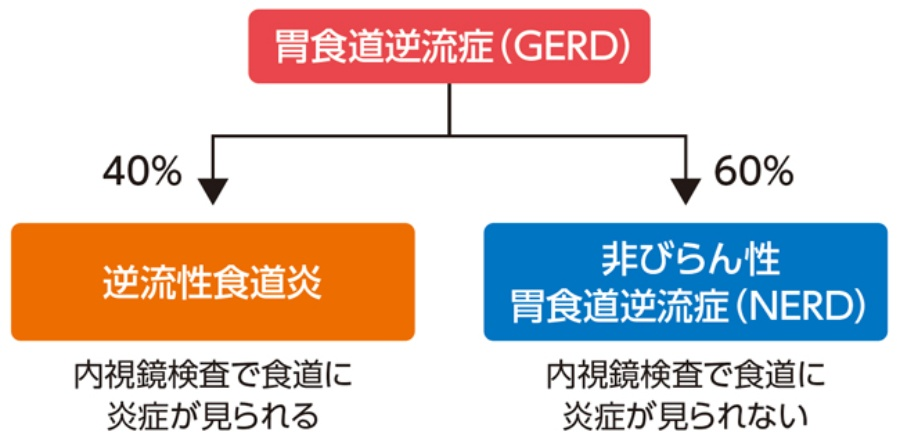

④ 胃食道逆流症の症状が表れる事も

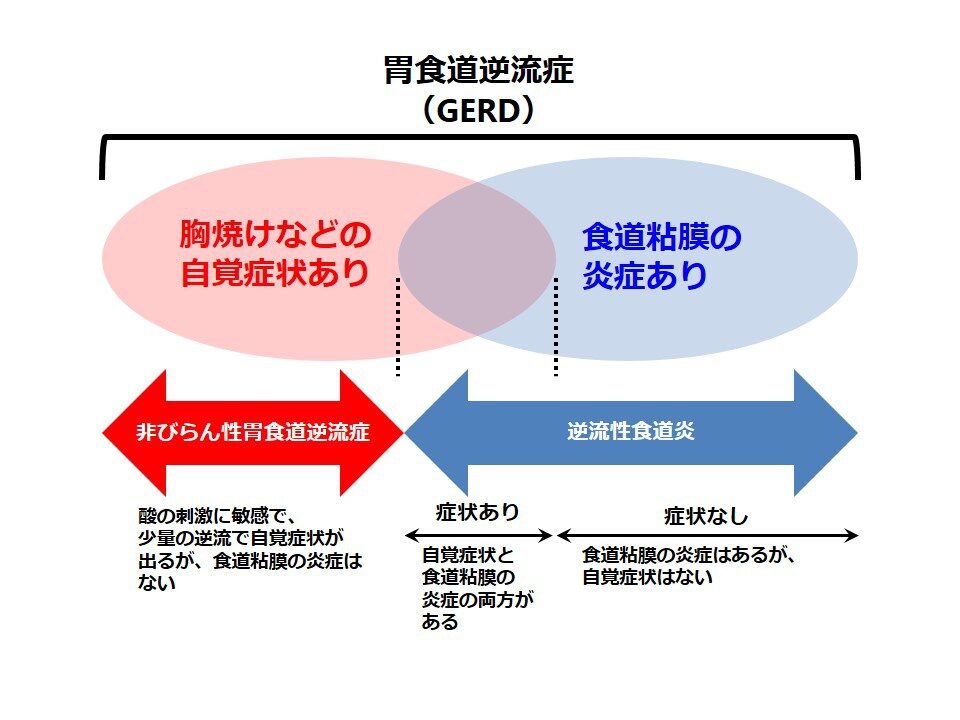

胸焼けなどの逆流性食道炎のような症状があっても、内視鏡検査では、食道の粘膜に炎症は見られず、「異常なし」と診断される事もあるのです。

近年では、食道の粘膜に明らかな炎症が見られなくても、胃酸の逆流によると考えられる症状がある場合には、胃食道逆流症として治療を考えられるようになっています。

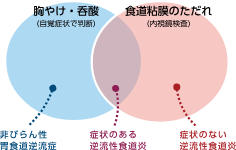

食道の粘膜の感じやすさは人によって異なり、同じ程度の逆流があった際も、自覚症状の現れ方は様々でになっています。

胃食道逆流症の主な症状は、胃酸過多、食道と胃の境目の緩みに加え、食道の知覚過敏とされ、食道の知覚過敏はストレスとの関係が深くなっています。

ストレスがあると、刺激に敏感になってしまい、今まで以上に症状を感じやすくなり、症状が気になり、更なるストレスを感じ症状が悪化していくのです。

⑤ 胃食道逆流症との違いは?

胃食道逆流症とは、主に胃酸が食道に逆流することにより、胸焼けや呑酸などの不快な自覚症状があったり、食道の粘膜に炎症が起こってただれたりする病気になります。

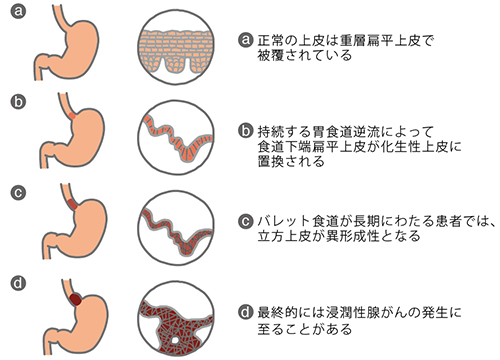

このうち、食道に粘膜のただれがあるタイプを「びらん性胃食道逆流症」と言い、これが「逆流性食道炎」にあたり、食道の粘膜のただれが確認されても自覚症状がない事も

また、食道の粘膜に明らかただれが見られなくとも、胸焼けなどの胃酸の逆流による症状が起こることも珍しくはありません

内視鏡検査で食道の粘膜のただれが見られず、逆流による自覚症状があるタイプが「非びらん性胃食道逆流症」と呼び、胃酸の逆流が2~3時間のうちに起こります。

近年は、こうした胃酸が逆流する事によって起こるすべての状態を、まとめて「胃食道逆流症」と呼ぶようになっています。

⑥ 逆流性食道炎を放置すると

逆流性食道炎そのものは命を大きく左右する症状でなく、軽症の場合、生活習慣を見直し病院での治療を受ける事でQOLを下げる事なく日常生活に戻れます。

しかし、胸焼けや呑酸などの症状が長引く場合は、QOLが下がり、睡眠や食事が怖くなったりとメンタル面にも支障をきたす事も

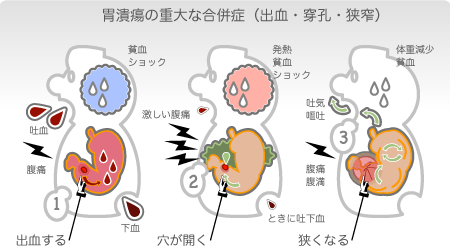

重症化すると合併症を引き起こし、炎症のよる傷が深くなり食道潰傷が起こると、出血や穿孔につながり、至急病院への対応が必要になるのです。

年齢を重ねて出血が続いてしまうと、貧血になってしまう事もあり、潰瘍を繰り返してしまうと、傷痕の中が狭くなる(狭窄きょうさく)を起こすこともあるのです。

最悪の場合、食道の粘膜の性質が変化してバレット食道が起こる事があり、逆流性食道炎が多い欧米では、食道がんのリスクが増加をしてしまうのです。

逆流性食道炎に胸焼けや呑酸が出てきた際は病院を受診していき、最悪のケースである食道がんを予防、改善を行っていきましょう。

まとめ:胸焼けの不快感を放置しない

胸焼けも年齢のせいではないのね

ちょっと病院に行って受診してみるわ

胃酸がこみあげてくる不快感がでる前に

しっかりと対策していきましょう

本日は、胸焼けや胃もたれから 近年増加傾向の逆流性食道炎の話を解説していきました。

・逆流性食道炎とはどのような病気か

・逆流性食道炎の症状は

・放置をし続けるとどうなるのか?

胃酸の分泌には、食事の内容が大きく関わっており、逆流性食道炎が多い欧米人に多いのも、肉や脂肪分の多い食生活で、胃酸の分泌が活発になってしまいます。

あっさりとした日本食とは違い、食生活に欧米化が加わり、お肉や脂肪分の多い食事が増加、そのほかにアルコール、香辛料、カフェインも原因になってしまいます。

そして、肥満のある方も、お腹の脂肪が胃を圧迫したり、食道裂孔ヘルニアが起こりやすくなり、胃酸の逆流のリスクも増加します。

最近胸焼けや呑飲がする場合には、まずは病院を受診していき、今の食事内容を見直し、リライフ中の健康管理を行っていきましょう。

何事も放置はNGになります

小さな不調もまずは病院に受診を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント