目次

はじめに

以前は贅沢病とも言われていた「痛風・高尿酸血症」になりますが、食生活が豊かになった現代では、老若男女関係なく誰しもかかる可能性がある病気になります。

20代で発症する方もおり、成人男性の5人に1人は高尿酸血症と言われているのです。

尿酸値が高くても症状が表に現れることがなく、高尿酸血症の症状が強くなる程、痛風を発症しやすく、症状が出る時には「痛風発作」と呼ばれるほどの激痛が生じます。

でも高尿酸血症の状態であるなら、食事の見直しや運動習慣など生活リズムを変えることで尿酸値を下げることができるのです。

今日から生活習慣を見直していくことで、痛風を予防、改善していき、将来の重病リスクを下げていきましょう。

痛風や尿酸値の事を知ろう

ある日、突然足の関節に激しい痛みや腫れが現れる現象、これが痛風になり、前兆もなく突然起こるので、このような症状を痛風発作と呼びます。

痛風発作を起こしている部分に、風があたるだけで激痛が走るので、痛風と名前がついているとも言われるほどです。

人の血液の中には、尿酸という物質が溶けており、この尿酸がある程度の濃度を超えてしまうと、高尿酸血症状態になります。

この状態を放置し長く続くと関節の中で尿酸が凝固し蓄積、このため痛風患者の方は尿酸値が高く、いつでも激痛を伴う爆弾を抱えてしまうのです。

更に常に激痛を伴うわけではなく、痛風の痛みが消えたからといって、油断し食生活などを戻すと再び激痛に襲われてしまいます。

まずは、痛風の症状、尿酸値の事などをしっかりと把握していきましょう、病気の事を知ることで自然と対策方法が見えてくるのです。

痛風になる前にも段階がある

痛風は突然起こる病気と思われがちですが、実際にはその前にいくつかの段階を経て進行します。

痛風を発症する人の多くは、例外なく尿酸値が高い状態(高尿酸血症)を長く抱え、この段階を理解し、早い時期から対策を取ることが、痛みや合併症を防ぐ最大のポイントです。

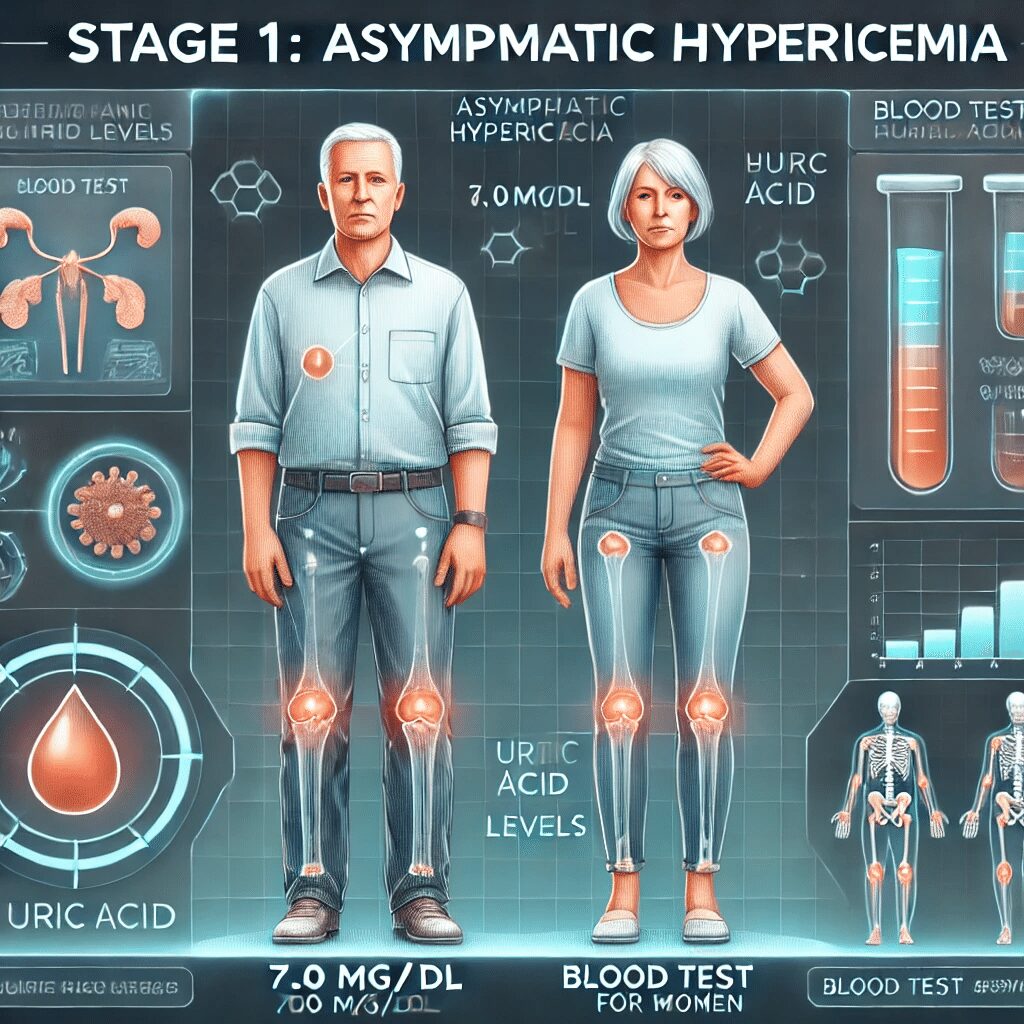

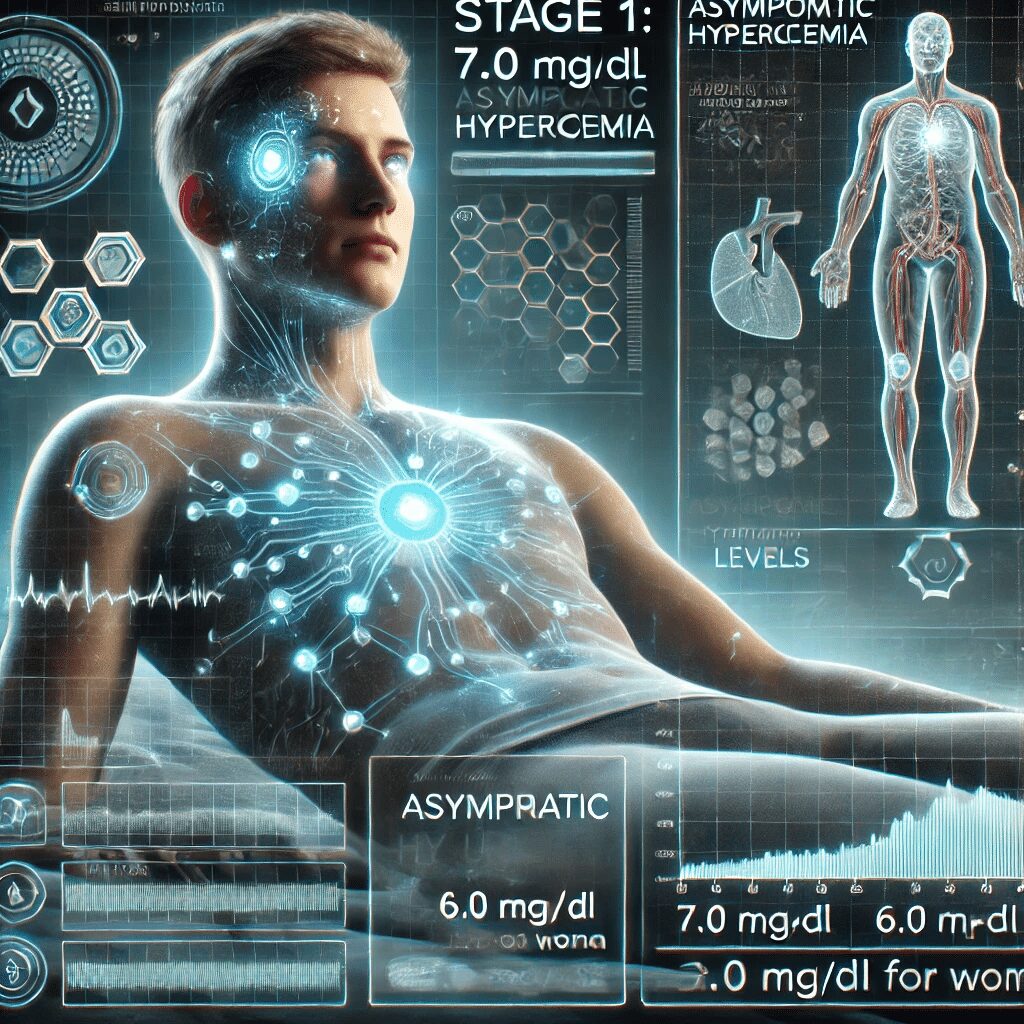

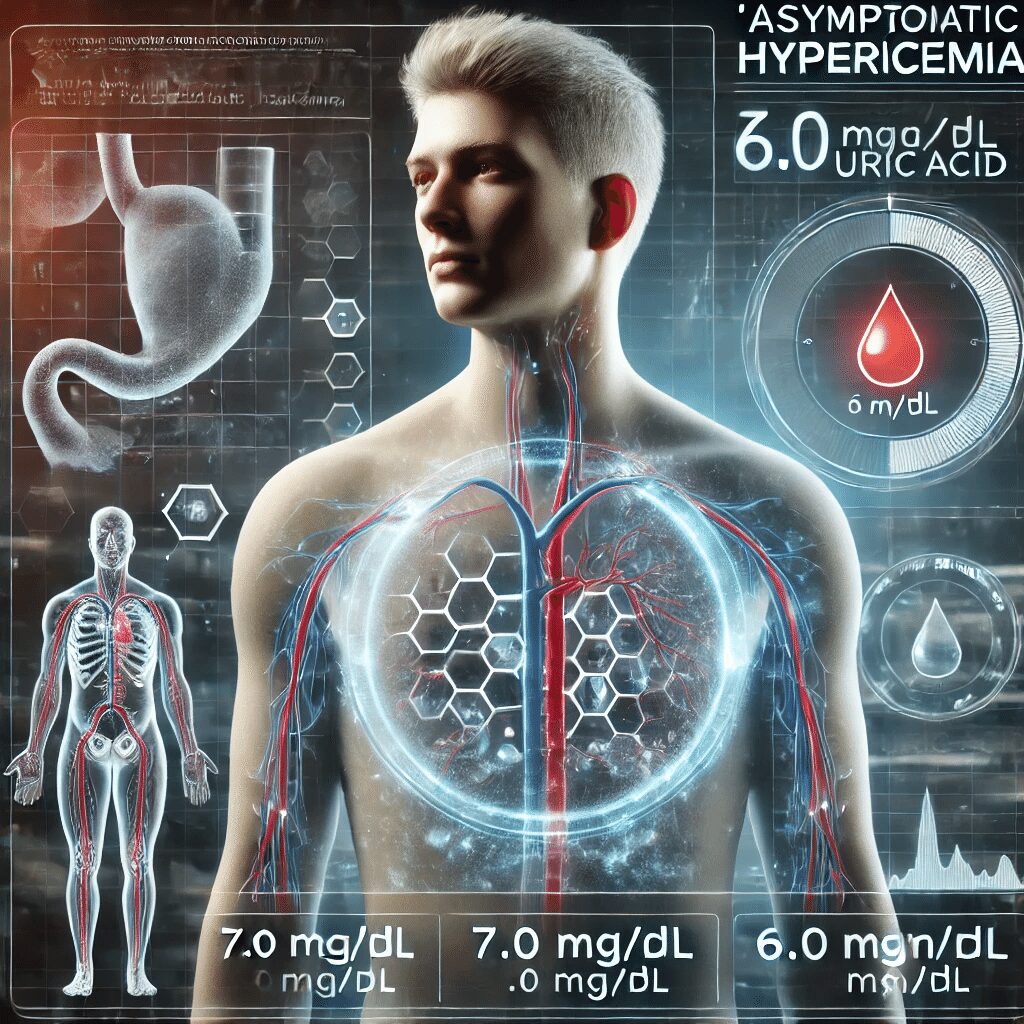

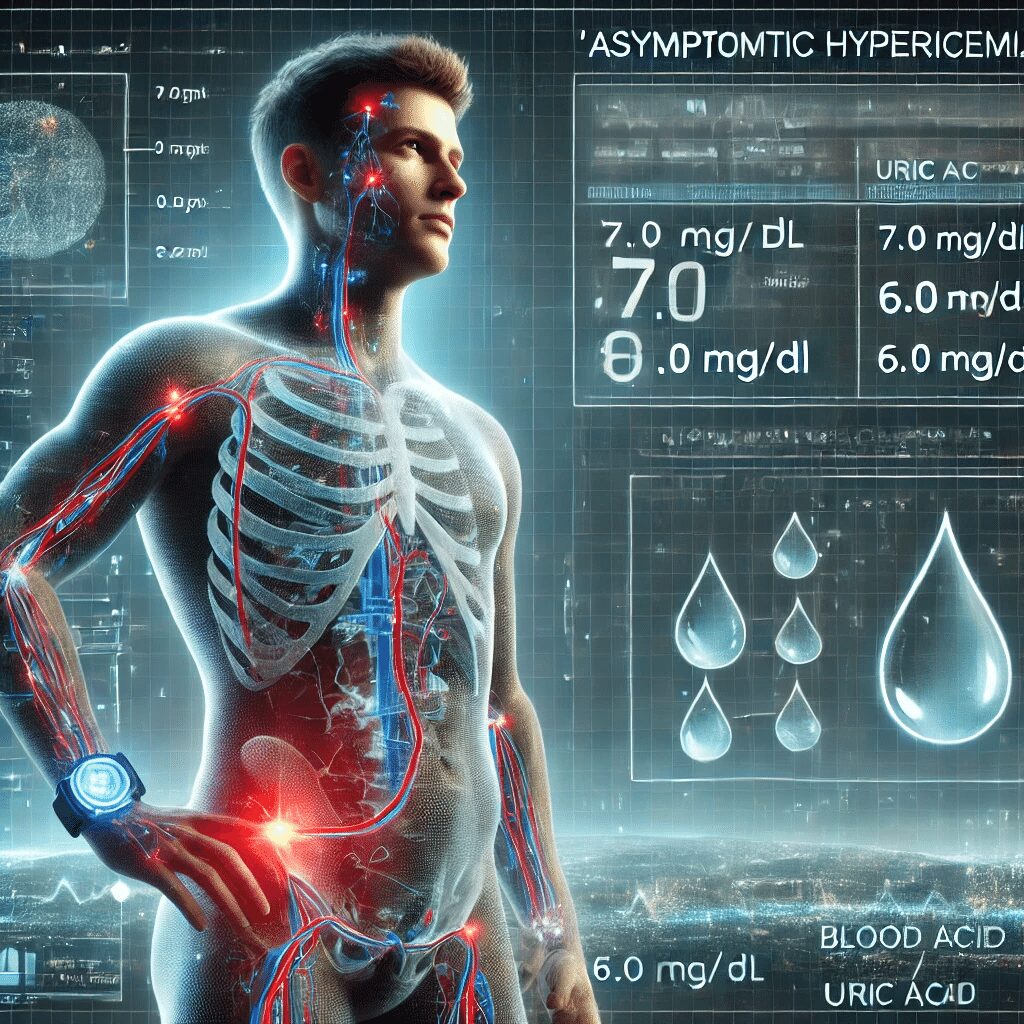

まず「ステージ1」は無症状性高尿酸血症、この時期は尿酸値が基準値(男性7.0mg/dL以上、女性6.0mg/dL以上)を超えていても、痛みや腫れなどの症状はありません。

そのため放置されやすいのですが、内臓脂肪が増え始めたり、健康診断で血圧や血糖値が高めと指摘された場合は要注意。

これらの生活習慣病と高尿酸血症は深く関連しており、この段階で同時に改善に取り組むことが、将来の痛風発作を防ぐカギになります。

次に「ステージ2」は痛風発作の段階で、高尿酸血症が続くと、ある日突然、足の親指の付け根などに激しい痛みと腫れが起こります。

痛みは数日でおさまることが多いですが、原因を放置したままだと発作は繰り返し起こり、発作のたびに生活の質は大きく低下し、行動や運動の制限がかかるため、この段階での生活改善と医療的管理が必須です。

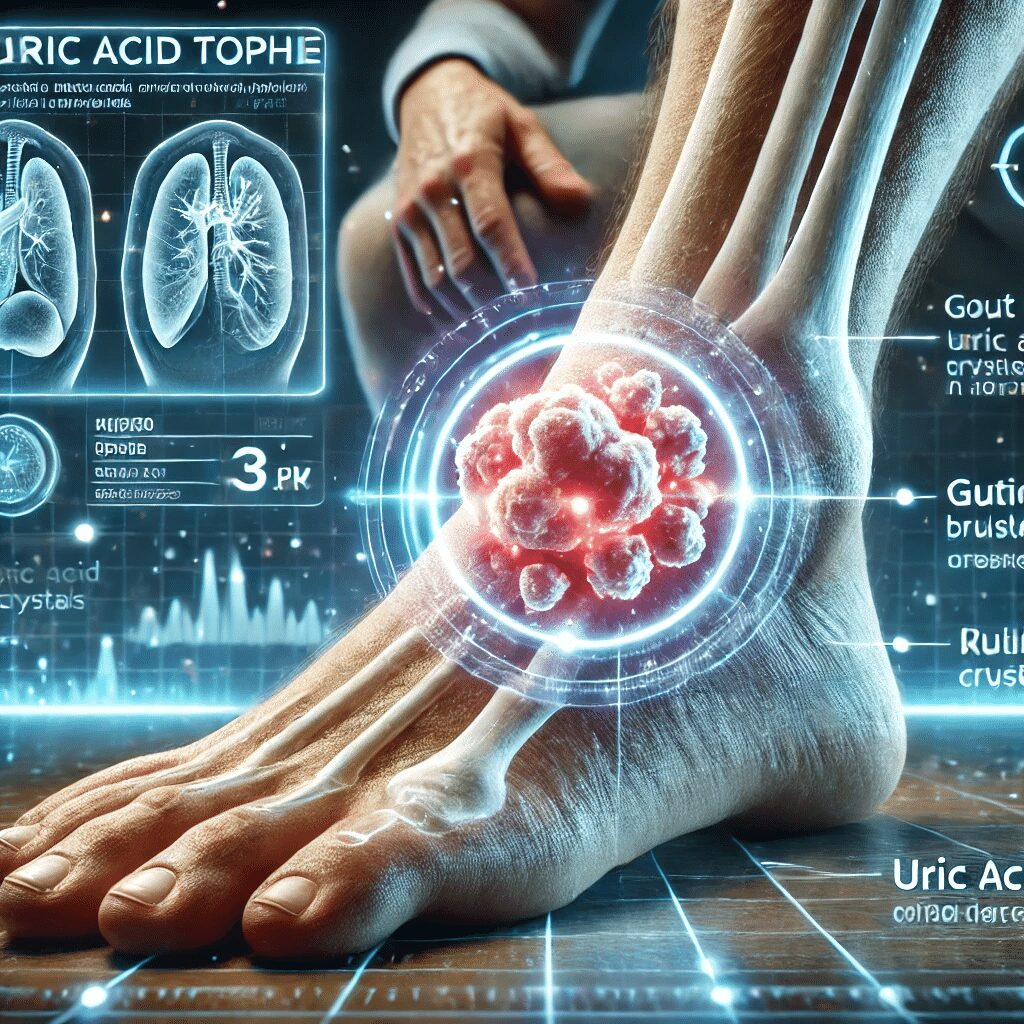

さらに進行すると「ステージ3」の慢性結節性痛風となり、これは痛風が慢性化し、皮膚の下に「痛風結節」と呼ばれる白い塊ができる状態です。

結節は関節の周囲だけでなく、骨の近くにできることもあり、骨にひびを入れる原因となる場合があります。

そして、腎臓に結晶が沈着して腎機能障害を引き起こしたり、動脈硬化の進行を早めたりする危険もあるのです。

このように、痛風は「突然の激痛」だけではなく、その前から長く続く高尿酸血症という下地が存在します。

症状が出る前のステージ1で生活習慣を整え、尿酸値を下げることこそが、痛風だけでなく、心臓病や腎臓病などの合併症予防にもつながるのです。

無症状性高尿酸血症の段階で対策を

無症状性高尿酸血症とは、体に痛みや腫れといった異変が一切ないにもかかわらず、血液中の尿酸値が高い状態を指します。

症状がないため放置されやすいのですが、尿酸値が高いこと自体は確実に体に負担をかけ、将来的に痛風や腎障害、動脈硬化などのリスクを高めるのです。

日本人の尿酸値の平均は、男性で5.5〜6.0mg/dL前後、女性で4.5〜5.0mg/dL程度になっています。

女性の値が低いのは、女性ホルモン(エストロゲン)が尿酸の排泄を促す作用を持っているためですが、閉経後はこの働きが弱まり、数値が上昇しやすくなるのです。

日本痛風・核酸代謝学会では、尿酸値が7.0mg/dL以上を高尿酸血症と定義しています。

ただし、この基準値よりやや低い場合でも、尿酸値の上昇は生活習慣病の発症リスクと関連することがわかっています。

さらに、前年の数値と比較して急上昇している場合は、たとえ基準値未満でも注意が必要になり、数値の変化は体からのサインと受け止め、早めに行動を起こすことが重要です。

無症状性高尿酸血症の段階では、まだ明確な薬物治療は行われません、そのため、この時期こそ生活習慣を見直す絶好の機会です。

突然激痛に襲われる痛風発作期

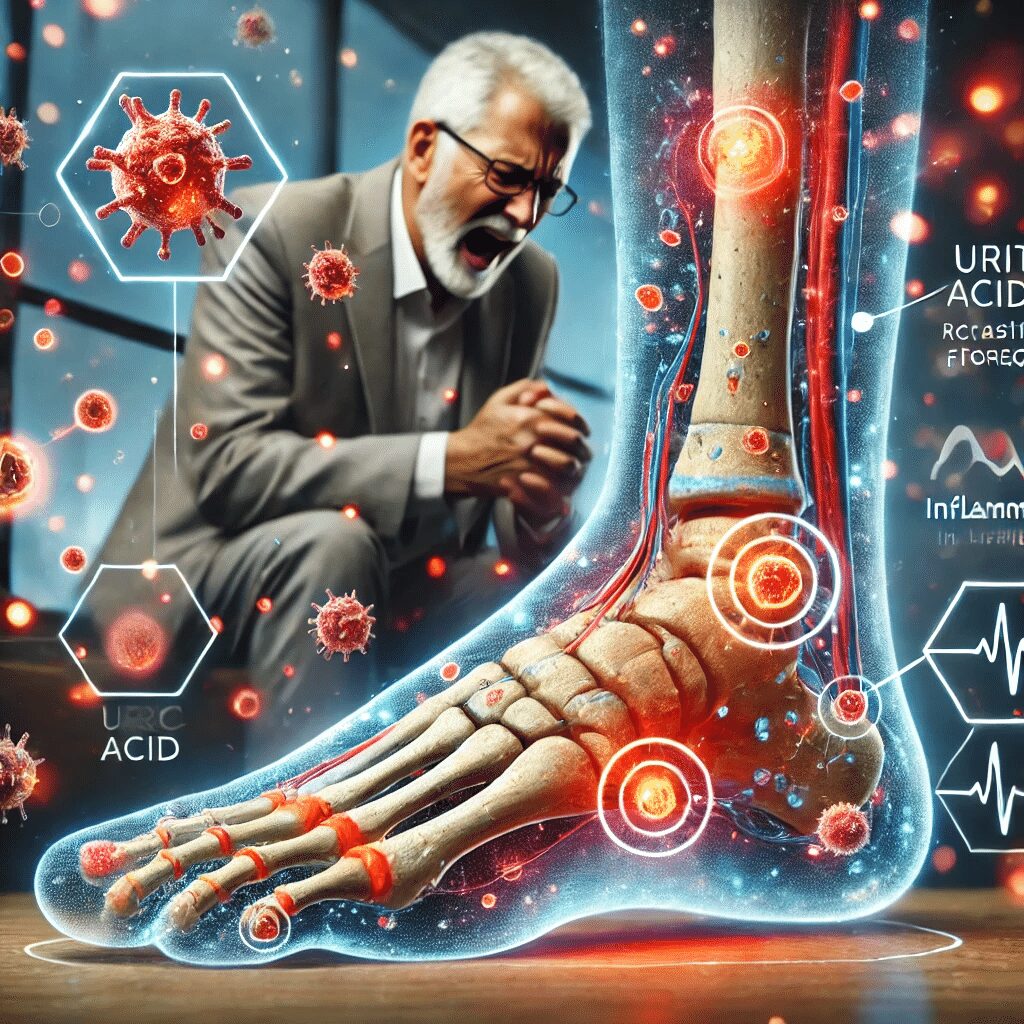

痛風発作期とは、日常生活の中で突然、激しい痛みに襲われる段階になります。

多くの場合、初めて発作が起こるまで本人は自分の尿酸値が高いことに気づかず、ある日突然、足の親指の付け根などに耐えがたい痛みが走ります

その痛みの強さは「風が吹くだけでも痛い」と形容されるほどで、歩くことはもちろん、靴を履くことすら困難になり、この激痛をきっかけに受診し、初めて尿酸値の高さを知る人も少なくありません。

現実には、無症状性高尿酸血症の段階で放置してしまう人が多く、症状が出てからようやく事態の深刻さに気づくケースが目立ちます。

さらにやっかいなのは、これらの痛みが出始めてから1〜2週間ほど経つと、治療をしていなくても自然に痛みが消えることがある点です。

そのため「もう治った」と勘違いし、生活習慣の改善や医師の指示を守らないまま過ごしてしまう人が多いのです。

しかし、高尿酸血症の状態が改善されない限り、痛風発作は必ずと言っていいほど再び襲ってきます。

発作の回数や頻度には個人差がありますが、繰り返すたびに関節のダメージは蓄積し、慢性化や腎障害、動脈硬化などのリスクも高まるのです。

そのため、たとえ発作が1回だけだったとしても、その時点で必ず医療機関を受診し、尿酸値を下げるための治療や生活改善を始めることが重要になります。

尿酸が飽和すると結晶化する

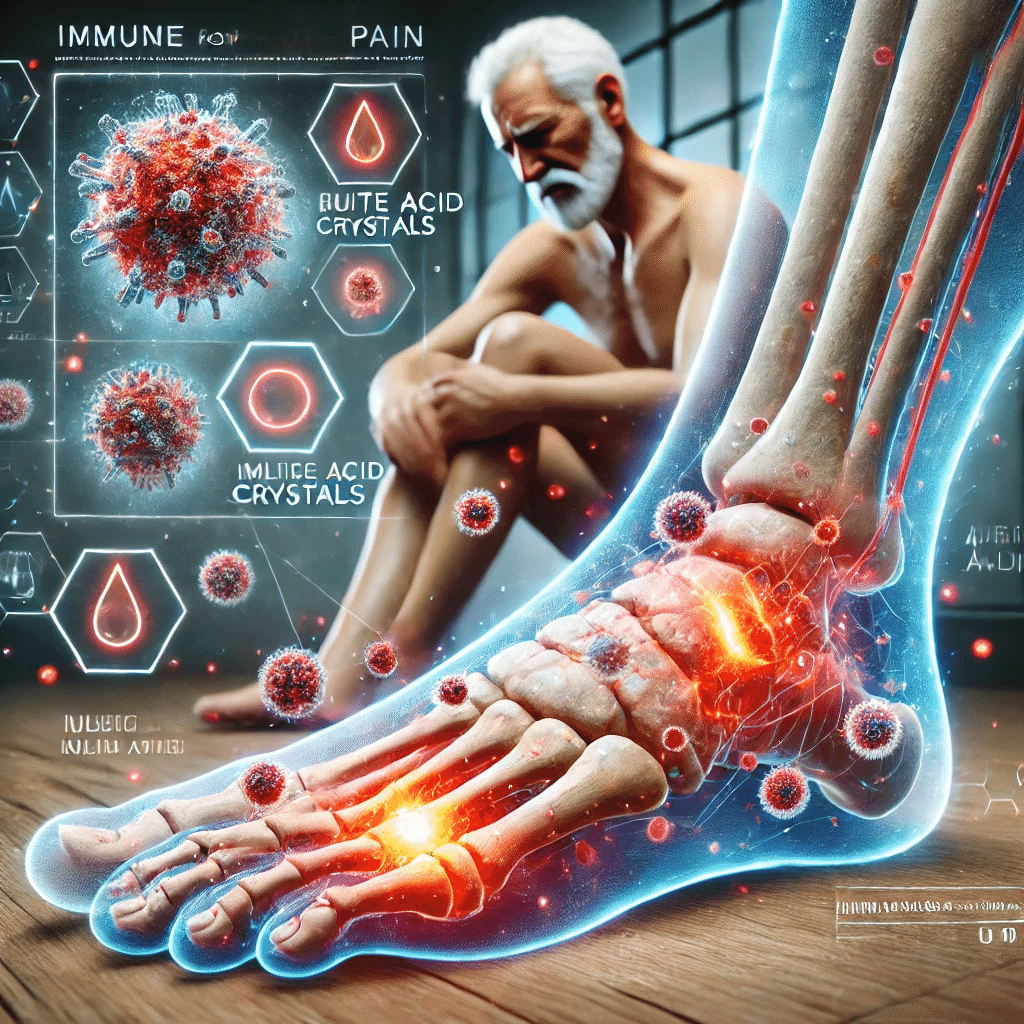

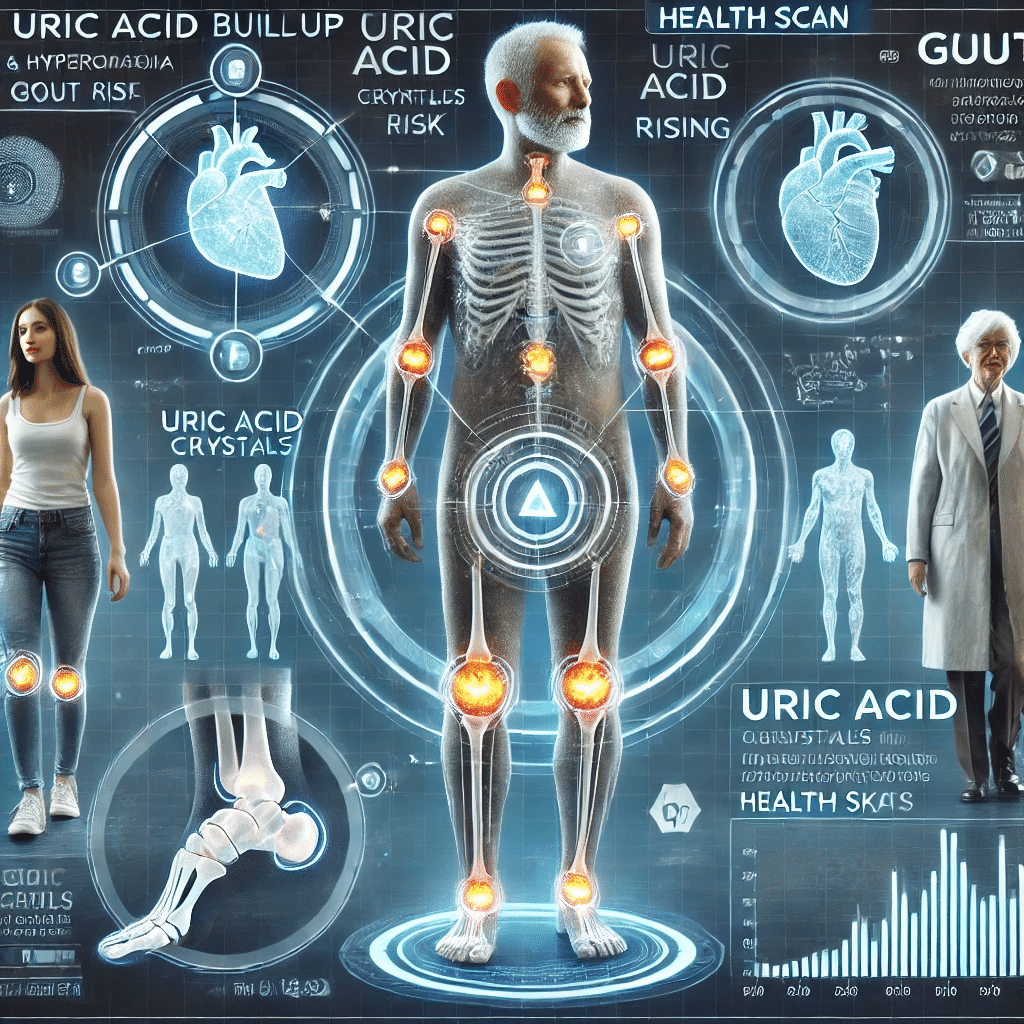

痛風発作の激しい痛みの原因は、体内で尿酸が飽和状態に達し、結晶化することにあります。

通常、血液中の尿酸はある程度まで溶けていますが、その量が一定の限界を超えると、余分な尿酸が固まりとなって析出します。

この固まりは「尿酸結晶」と呼ばれ、特に血液の温度が低くなりやすい足の指先や関節内にできやすくなり、関節の中では、この結晶が関節を覆う滑膜や軟骨の表面に付着し、関節の環境を乱します。

さらに、この尿酸結晶が関節内にたまると、体の免疫機能である白血球が反応し、白血球は本来、細菌やウイルスなど体に害を与える異物を排除する役割を持っています。

しかし、尿酸結晶を異物とみなし、これを攻撃しその過程で炎症反応が起こり、大量の炎症性物質が放出され、この炎症物質こそが、痛風特有の激しい痛みや腫れ、赤みを引き起こす直接的な原因です。

痛風の痛みは強烈ですが、これは白血球の攻撃によって炎症が一気に広がり、発作は夜間や早朝など体温が下がった時間帯に起きやすく、血流の少ない末端の関節ほど結晶化が進みやすいのです。

発作の70%は足の親指の付け根で

痛風発作の約70%は、足の親指の付け根(母趾の第一中足趾節関節)で起こるといわれています。

この部位は体の末端にあり、心臓からの距離が遠いため血流がやや少なく、温度も下がりやすい環境です。

尿酸は温度が低いほど溶けにくくなる性質があるため、この部分では尿酸結晶が析出しやすく、発作の好発部位となります。

また、歩行や立位など日常生活で大きな負荷がかかるため、関節内の微細な損傷や炎症が結晶沈着の引き金になりやすいのです。

発作が起こると、親指の付け根が赤く腫れ、熱を持ち、わずかな刺激にも耐えられないほどの激しい痛みが生じ、歩行はもちろん、靴を履くことも困難になってしまうのです。

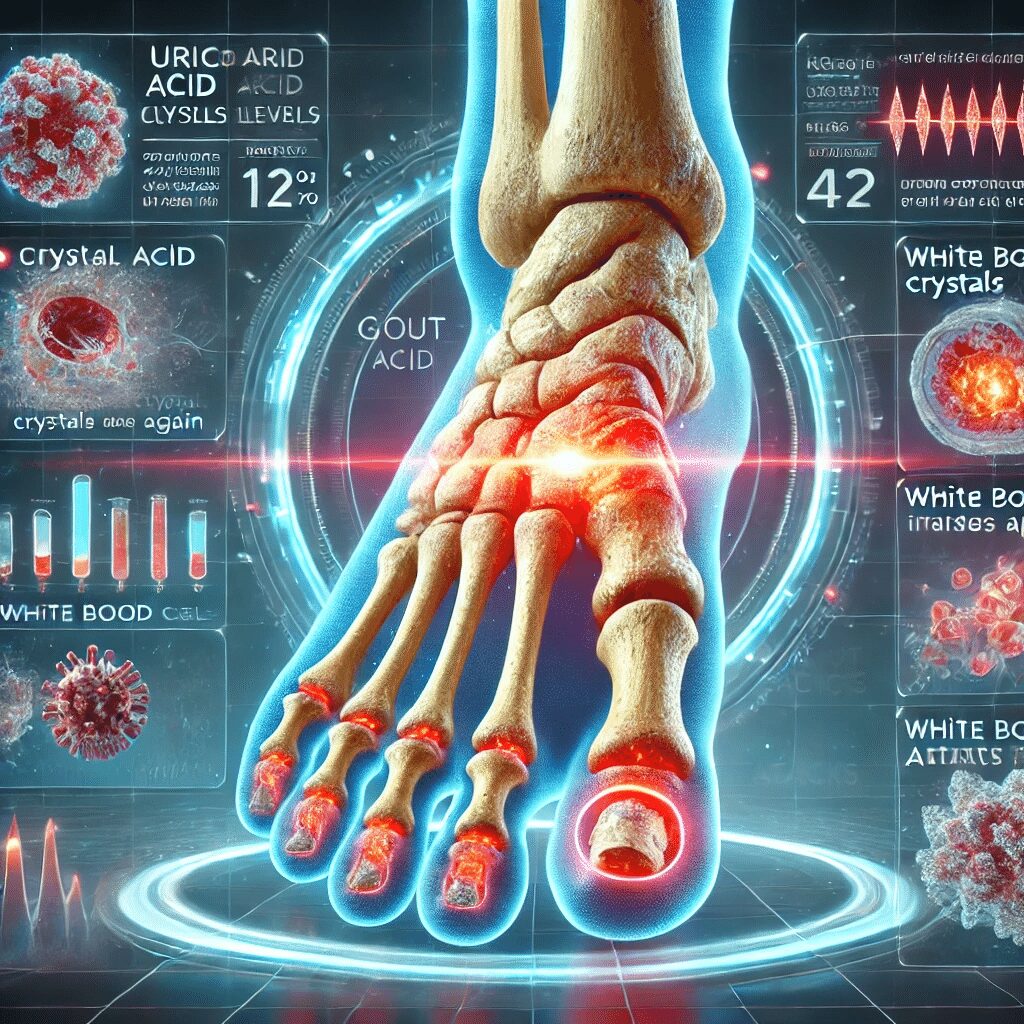

尿酸値を下げない限り繰り返す

痛風は、一度発作が治まっても安心できる病気ではなく、激しい痛みが消えても関節の中には多くの尿酸結晶が残っているからです。

この結晶は時間とともにさらに蓄積し、高尿酸血症の状態を改善しない限り減ることはありません。

血液中の尿酸値が高いままだと、関節内や周囲の組織に結晶が次々と沈着し、ある程度たまったところで再び強烈な炎症反応を引き起こし、痛風発作が再発します。

再発の間隔は初めは数年おきでも、放置すれば次第に短くなり、慢性化してしまい、この悪循環を断ち切るためには、発作が収まった後こそが本当の治療開始のタイミングです。

尿酸値を下げる生活習慣の改善や、必要に応じた薬物療法で、高尿酸血症そのものをコントロールすることが、痛風を繰り返さない唯一の方法になるのです。

痛風結節が体の至る所で発症

痛風が長期間にわたって進行すると「慢性結節性痛風期」と呼ばれる段階に至ることがあります。

この時期には、尿酸塩が関節やその周囲の軟部組織に沈着し、コブ状に盛り上がった「痛風結節」が形成され、これは見た目にもはっきりとわかる硬い塊で、触れると石のように硬いことが多く、内部には白い尿酸結晶が詰まっているのです。

痛風結節は、初期の痛風発作から数年で現れることもあれば、長い場合は数十年を経てから発症することもあり、その進行には個人差があり、高尿酸血症や痛風を抱えるすべての人に必ず起こるわけではありません。

しかし、尿酸値のコントロールが不十分な状態が続くと、そのリスクは確実に高まります。

発症部位は足の指や足首といった関節だけでなく、耳のふち、肘、膝、手の指など、身体のさまざまな部位に広がります。

結節が大きくなると、皮膚の下で目立つだけでなく、場所によっては骨や関節を圧迫し、可動域の制限や痛みを伴うことがあり、さらに進行すると、骨を侵食し、変形や骨折のリスクを高めることもあります。

尿酸が作られる過程を

人間の体は、約60兆個ともいわれる細胞から成り立ち、細胞は常に古いものが壊れ、新しいものが作られる「新陳代謝」を繰り返しており、その過程でさまざまな物質が生成・分解されます。

体内でこれ以上分解できない物質のひとつが「尿酸」、尿酸は最終代謝産物と呼ばれ、体にとって不要になった老廃物の一種ですが、量は常に一定に保たれるよう調整されています。

尿酸は「プリン体」という物質から作られ、プリン体は、細胞の核に含まれるDNAやRNAの構成要素であり、生命活動に欠かせない物質です。

体を動かすときのエネルギー源であるATP(アデノシン三リン酸)もプリン体を含んでおり、エネルギー代謝が行われる際に自然とプリン体が生じます。

つまり、プリン体は体内で常に作られているだけでなく、食品からも摂取され、食品として体に入ったプリン体は、まず肝臓に集められます。

肝臓ではプリン体が分解され、その最終産物として尿酸が生成され、生成された尿酸は血液中に溶け込み、体内を循環しますが、増えすぎると結晶化して痛風などの原因となるため、体は尿酸を排泄してバランスを取っています。

尿酸の排泄経路は主に腎臓で、全体の約80%が腎臓で濾過され、尿に溶けて体外へ排出され、残りの約20%は腸を経由して便として排泄され、一部は汗からも排出されます。

つまり、腎臓や腸、汗腺が尿酸処理の役割を担っているのですが、これらの排泄機能が低下したり、尿酸の生成量が過剰になると、血液中の尿酸値が上昇し、高尿酸血症の状態になるのです。

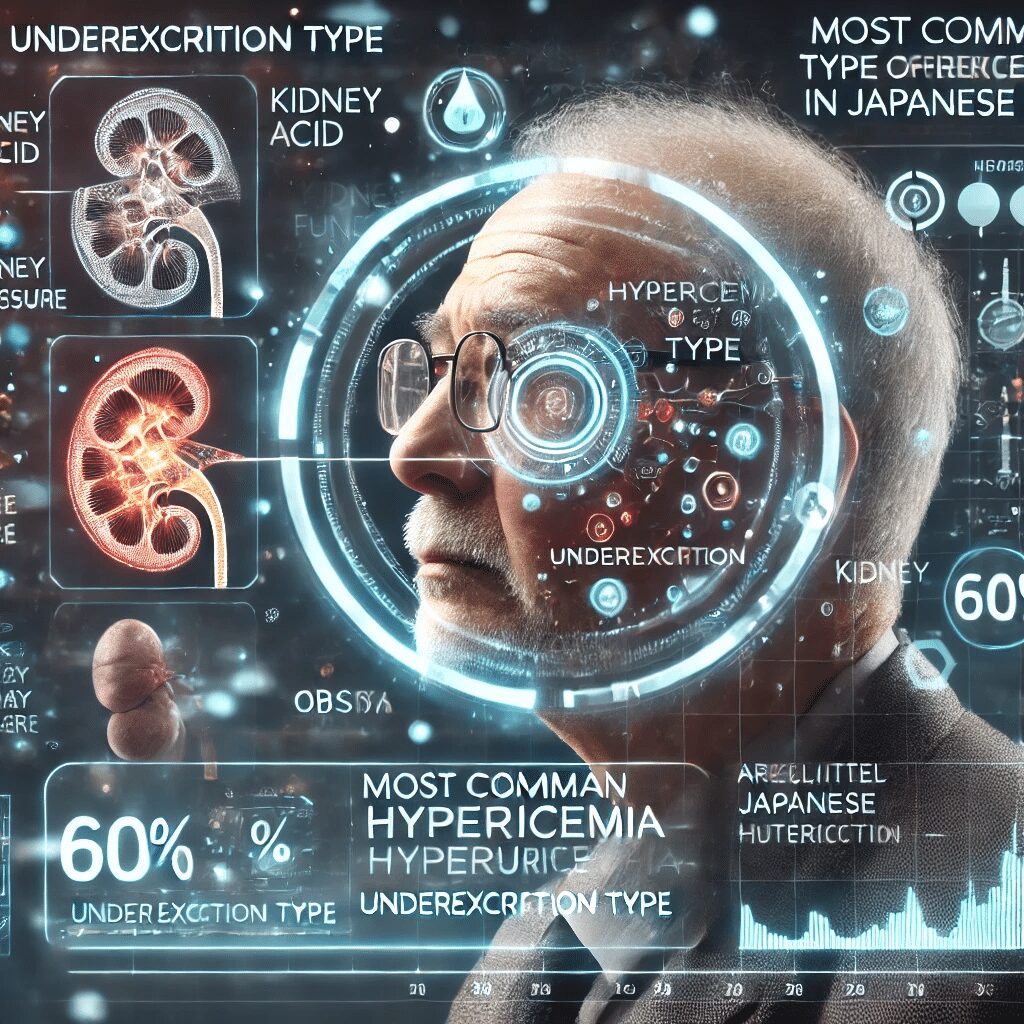

高尿酸血症にも3タイプがある

高尿酸血症と一口にいっても、その原因によって3つのタイプに分けられます。原因を正しく理解することは、適切な対策や治療方法を選ぶうえでとても重要になります。

まず最も多いのが「尿酸排泄低下型」、これは腎臓からの尿酸の排泄能力が低下して、体内に尿酸がたまりやすくなるタイプです。

腎臓の機能低下や遺伝的な体質、肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病が背景にあることも多く、日本人の高尿酸血症の約6割はこのタイプといわれています。

次に「尿酸産生過剰型」、これは体内で作られる尿酸の量が多くなるタイプで、激しい運動や過食、アルコールの大量摂取、プリン体を多く含む食品の過剰摂取などが原因になります。

細胞の新陳代謝が活発になる病気や血液の病気が背景にある場合もあり、排泄が正常でも生産量が上回ってしまうため、尿酸値が高くなるのです。

そして3つ目が「混合型」で、尿酸の産生量が多く、かつ排泄能力も低下している状態で、両方の原因が重なっているため尿酸値が上がりやすく、治療や生活改善も長期的な取り組みが必要です。

尿酸値が高まる原因が違う

尿酸値が高まる理由は人によって異なり、その背景には大きく分けて「体質が関係している場合」と「体質とは関係のない生活習慣などが原因の場合」があります。

まず、体質が関係している場合は、腎臓で尿酸を排泄する際に働く「尿酸トランスポーター」という輸送たんぱくの機能が低下しているケースです。

このトランスポーターは血液中の尿酸を腎臓へ運び、尿として体外に排出する役割を担っていますが、遺伝的な要因によってその働きが弱まると、排泄量が減り、結果的に尿酸値が上昇します。

こうした体質による尿酸値上昇は生活習慣の改善だけでは十分に下がらないこともあり、医師の指導のもとでの管理が必要です。

一方、体質以外が原因となる場合も多く、その代表例が肥満やアルコールの過剰摂取、そしてプリン体を多く含む食品の食べ過ぎです。

肥満は代謝バランスを崩し腎臓での尿酸排泄を妨ぐことができ、アルコールは種類を問わず尿酸値を上げますが、ビールや日本酒はプリン体を多く含み、ダブルで尿酸値を上昇させます。

また、肉類や魚卵、内臓類など高プリン食品の過剰摂取も尿酸産生を増やす直接的な要因となります。

さらに、精神的・肉体的ストレスも体内での代謝を活発化させ、プリン体分解の増加を通じて尿酸値を上げる可能性があるのです。

加えて、腎臓の機能低下そのものが原因となることもあり、慢性腎臓病や加齢による腎機能の衰えから、尿酸を十分に排泄できなくなれば、血液中の尿酸は蓄積します。

これは体質や食生活に関わらず起こり得るため、特に高齢者や腎疾患を抱える人は注意が必要です。

痛風と肥満は密接関係

痛風と肥満には深い関係にあり、肥満になると体内の代謝バランスが崩れ、尿酸の排泄能力が低下します。

内臓脂肪が多い状態では、インスリン抵抗性が高まり、腎臓での尿酸排泄が妨げられてしまい、その結果、血液中の尿酸値が上昇しやすくなり、痛風の発症リスクが高まるのです。

さらに、肥満の人は食事や飲酒の量が多い傾向があり、プリン体の摂取量が増えることも尿酸値上昇に拍車をかけます。

また、肥満は高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病とも関連しており、これらも尿酸値の上昇に関与し、肥満は単に体重が重いというだけでなく、痛風や高尿酸血症を招く「環境」を作り出してしまうのです。

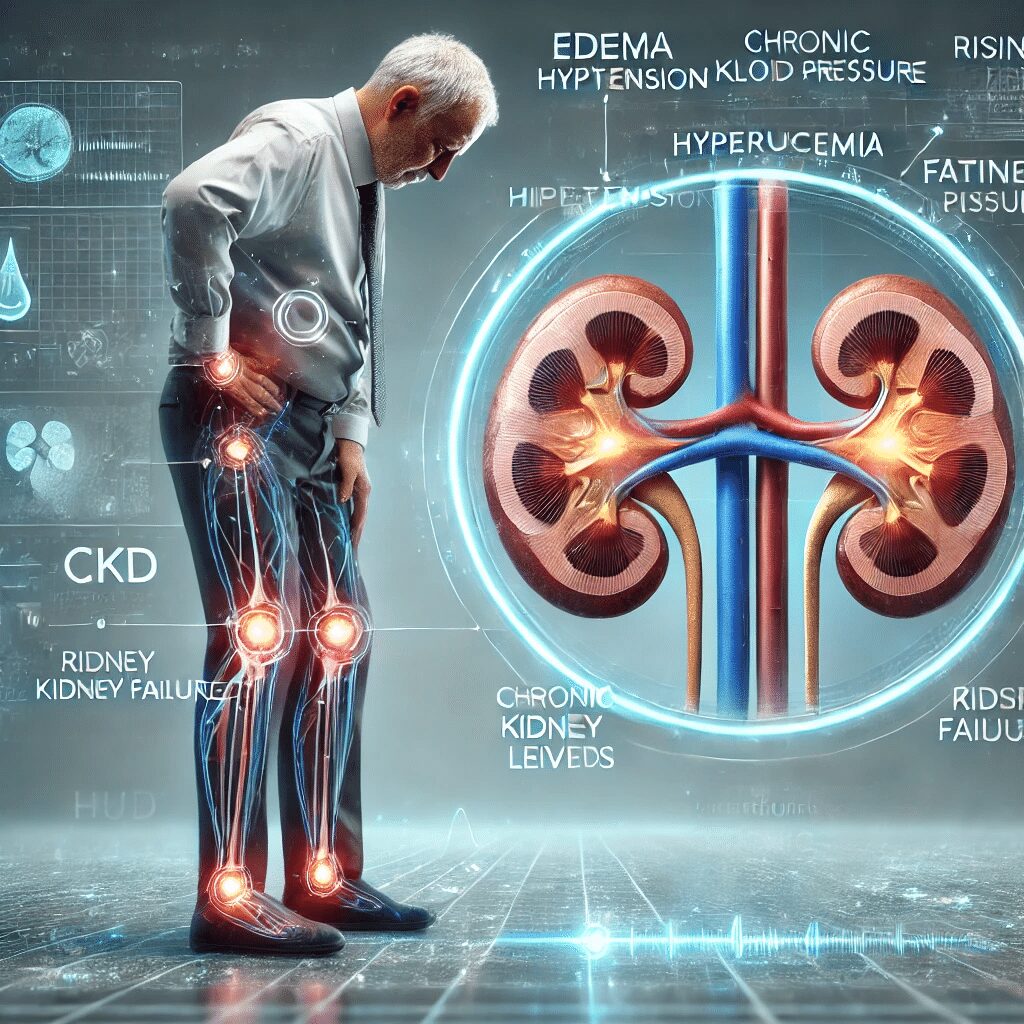

腎臓に大きな負担をかけ続ける

尿酸値が高い状態が長く続くと、腎臓には常に大きな負担がかかり続けます。

尿酸は本来、腎臓で濾過されて尿として体外に排出されますが、高尿酸血症が慢性化すると、腎臓の細かい血管や尿細管に尿酸結晶が沈着し、炎症や損傷を引き起こすのです。

こうした状態が繰り返されると、腎臓の濾過機能は徐々に低下し、老廃物や余分な水分をうまく排泄できなくなってしまいます。

腎臓は沈黙の臓器と呼ばれるほど、機能が低下しても初期には自覚症状がほとんどないため、尿酸値の高さを放置している間にも、腎臓は着実にダメージを受け続けています。

進行すると、むくみや高血圧、疲労感といった症状が現れ、最終的には慢性腎臓病(CKD)や腎不全へと至ることがあります。

腎不全になると人工透析や腎移植といった治療が必要になり、日常生活に大きな制約がかかるのです。

さらに、腎機能の低下は尿酸の排泄能力を一層悪化させるため、血中尿酸値はさらに上昇し、痛風や結石、心血管疾患のリスクが高まります。

つまり、高尿酸血症と腎障害は互いに悪循環を作り出す関係にあり、どちらか一方を放置するともう一方も悪化するのです。

定期的な健康診断や血液・尿検査で早期に異常を察知し、食事管理、水分摂取、適度な運動、必要に応じた薬物療法を継続することが、将来の慢性腎臓病や腎不全を防ぐ最大の対策となります。

まとめ

痛風は、血液中の尿酸が増えすぎて関節に結晶として沈着し、強烈な炎症と痛みを起こす病気です。

尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が長く続くと、突然の激痛発作が起こり、足の親指の付け根などが腫れ上がり、これは「風が当たっても痛い」と形容されるほどの強い痛みです。

しかし、痛みが治まっても尿酸結晶は関節内に残り、再発や慢性化の危険があり、進行すると皮下に「痛風結節」ができ、腎臓にも負担を与え、腎機能障害を引き起こしてしまいます。

痛風の背景には、尿酸を多く作る体質や、肥満・飲酒・高プリン食品の摂取、腎機能の低下などが関係し、内臓脂肪が多い人は尿酸の排泄が妨げられやすく、痛風発症リスクが高まります。

激痛が出る前の無症状期に生活習慣を整え、尿酸値をコントロールすることこそが、痛風の根本的な予防につながるのです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

35-1

コメント