こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、脱冷え症を 冷えとり習慣で少しずつ冷え性改善していく話になります。

最近は歳のせいもあるのか

手足先が毎日冷たいのよ

手足先が毎日冷たいのは

深刻な冷え性の症状になってますね

もう長い間冷えを感じているからね

年々深刻になっている気がするわ

年々冷えが深刻化してるのですか

今日から少しずつ習慣を改善していきましょう

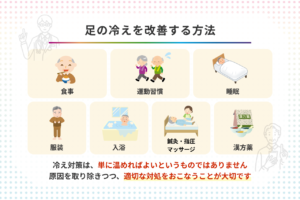

冷え性の改善は一気に行うのではなく、日々の生活習慣、1日の過ごし方を見直していくことで生活習慣を整えていく必要があります。

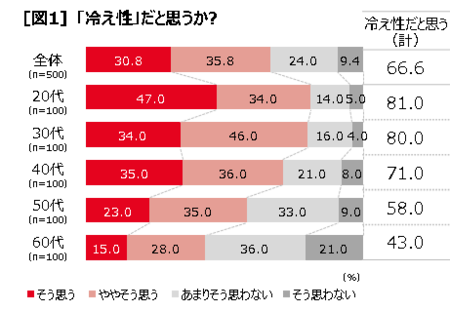

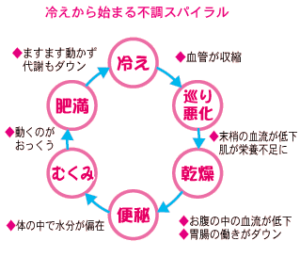

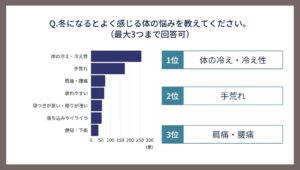

冷え性は寒い冬だけの問題ではなく、暑い季節の夏場でも関係なく、体全体が冷え込んでしまい、常に悩みの種となり、メンタル不調の原因になることも

今までの冷え習慣から脱していき、体と自然のリズムを変えて冷え性を改善指定、体の不調やメンタル疾患などの抑制を

長年の冷え性を改善していき少しずつ体が温まる習慣を、ミライフ中に冷え性知らずの生活習慣を今日から始めていきましょう

・毎日の時間の中で冷え対策を

・春先と夏の体温調整法

・寒い時期の冷え性対策改善は

日々の温め習慣で

毎日体の中からホットに

目次

無理せずに体を大切にし体を温める

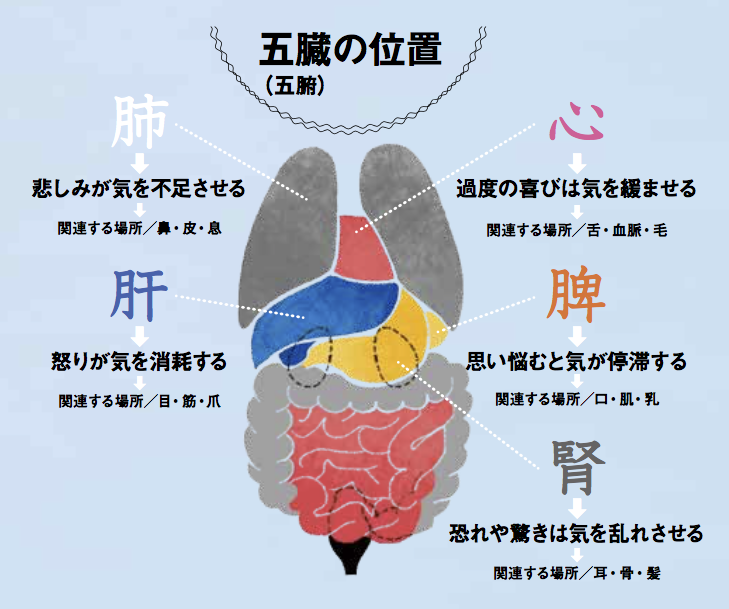

東洋医学では病気にならない身体作りを追求することが最大の特徴とされ、健康に気を配ること、免疫力を高めることを重要視しています。

飽食や激しい刺激を受けたり、過度の労働をしたすると疲れてしまい、季節、温度の変化によって、人が病気になる原因は、体力、飲食、労働、精神の使用と一節があります。

温かいと寒いが変化をしながらバランスを保ち、欲のままに暴飲暴食を繰り返し、働き過ぎても睡眠不足でいると、五臓六腑は疲弊してしまうと警告もされています。

また、昔の人に比べて、現代人が健康的に長生き出来ないのは不摂生が過ぎていると一節も、今では誰でもたくさんの食事ができ、だからこそ気をつけないと心身共に不調に

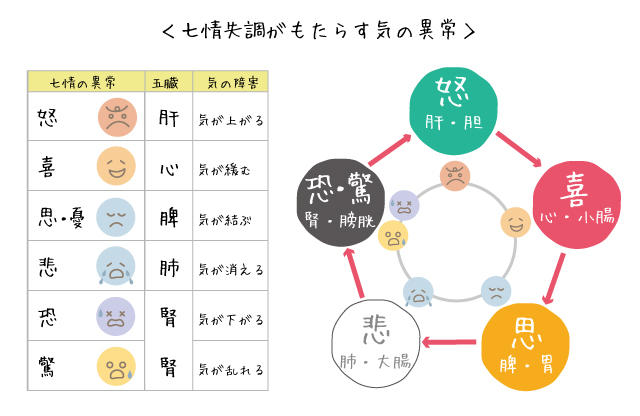

また、身体と心の関係も七情の働きが過ぎてしまうと、臓腑を傷つけ病気に陥るとも、昔から健康でいるためには、安らかな状態を維持する事が重要に

身体を冷やさない、温めていくためにも、身体と心も健やかさを維持していくことが大切になり、季節や時間を味方につけて、しっかりと調整していきましょう。

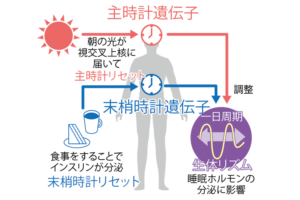

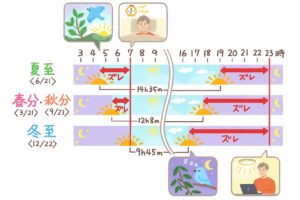

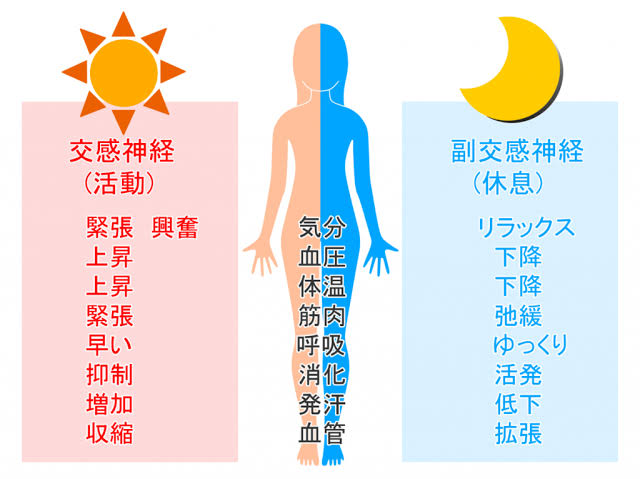

① 体内時計を味方に体を調整する

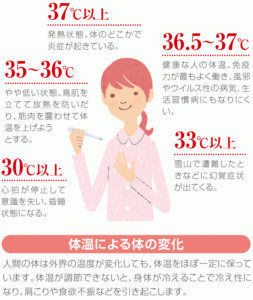

体内時計に合わせた生活を心がけることにより、血流が促進し、体も温まり病気になりにくい状態を作る事ができ、人の生理機能と自然のリズムを合わせる事が必須に

しかし、現代では体内時計を合わせにくい生活リズムになりがちで、身体と心のリズムが乱れ、さまざまな不調に、一気に変えるのでなく小さく改善し体温め習慣を

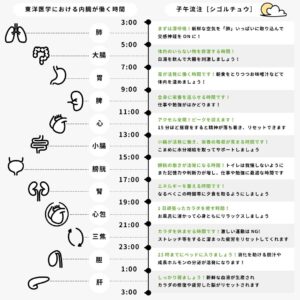

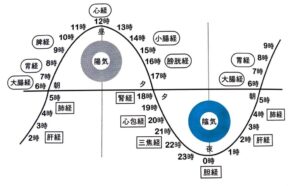

まず子の刻である、23~1時は胆を養う時間となり、胆は肝が座ると表現があるように、気力にも深く関わり、23時までに寝ることで人を癒す力を最大限に発揮できます。

1~3時の丑の刻は、肝の働きが盛んな時間になり、肝臓は解毒器官であり全身の血液が集められ、老廃物が排除されて綺麗な血液を生成、この時間の睡眠が疲労感と直結していきます。

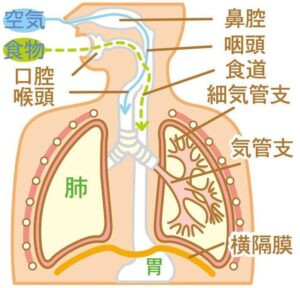

3~5時の寅の刻は、肺の働きが活発になり体の中が目覚め新しい1日のを始める準備の時間に、呼吸を意識していき、目覚めたら深呼吸をして快適なスタートを

5~7時は卯の刻、デトックス機能を持つ大腸が活性化する時間になり、この時間の排便が理想的に、朝起きてコップ1杯の水を飲み、1日の腸内環境を整えていきましょう

7~9時は辰の刻、胃の働きが活発になるので、血流が胃や消化器官に集中、1日の中で食事をするの事に最適な時間になるので、温かい食事をとり血液を作っていきましょう

9~11時は巳の刻、消化器官が活性化されて、朝食の栄養素が脳に届いて脳が活性化、この時間はメンタルや血液が働く時間になるので、高いパフォーマンスを発揮できます。

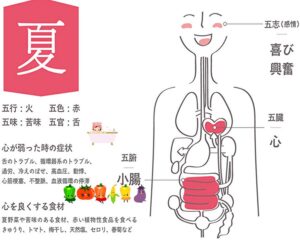

11~13時は牛の刻、昼食後のリラックスタイムになり、15分~30分ほどお昼寝する事で1日の折り返し地点で心臓を休ませる事ができ、昼からも全身に血液を運ぶ事ができます。

13~15時は未の刻、小腸の働きが盛んになり、栄養吸収に適した時間帯に、食べた物を消化し、視覚や聴覚にも影響するので、お昼寝は15時以降は控えましょう

15~17時は申の刻、この時間は膀胱が活発になる時間になり、尿意を我慢するのは控えて、しっかりと排出していき、体のデトックスをしていきます。

17~19時は酉の刻、腎臓の働き一番盛んな時間になり、夕食を食べて副交感神経にゆっくりと切り替わる時間、胃腸に負担をかけない食事を心がけ睡眠に備えます。

19~21時は戌の刻、心臓を包む膜を意味する心包経が活性化、1日の疲れを癒していくためにも体をほぐしたり、入浴でリラックスを

21~23時の亥の刻、血流を生み出す器官である三焦、体全身と心を休ませる事を心がけて、翌日に備えてゆっくりと睡眠に入りましょう

時間帯で活発になる臓器や労わる臓器が変わってきますので、普段調子が悪い臓器などは、意識していき、体温を下げる原因をなくしていきましょう。

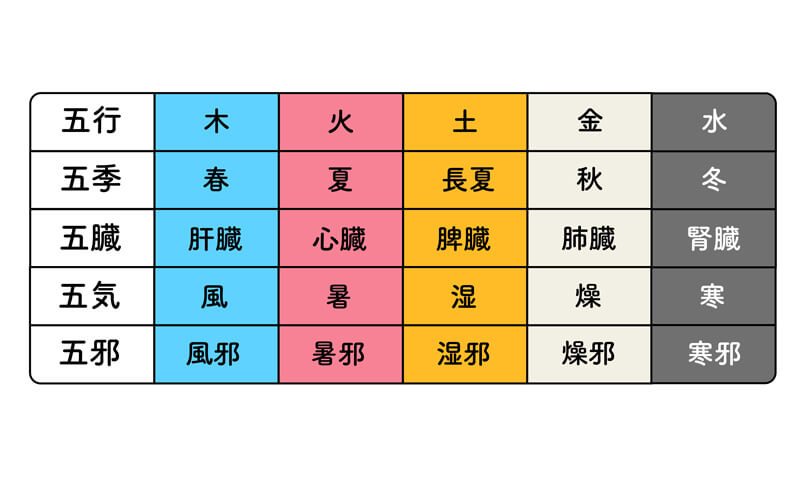

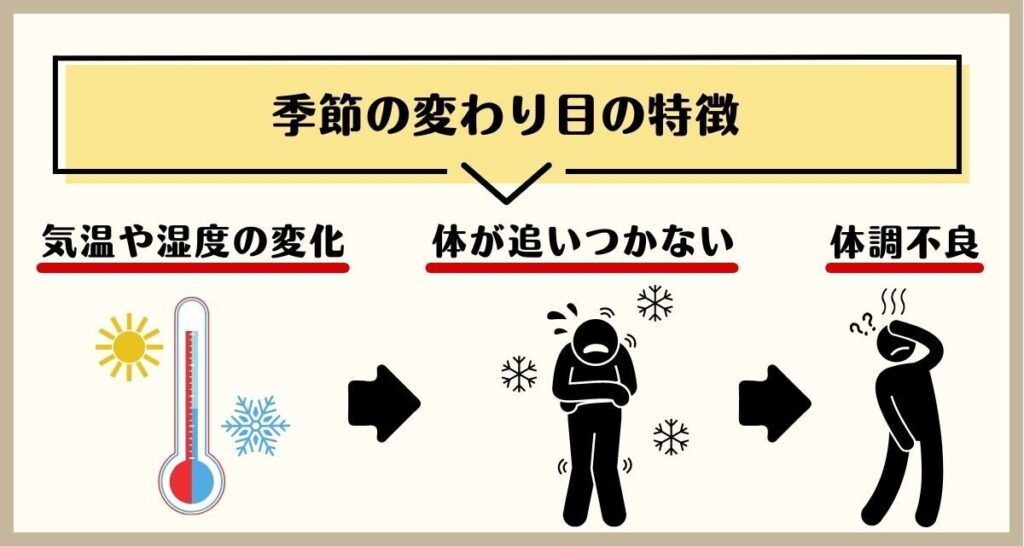

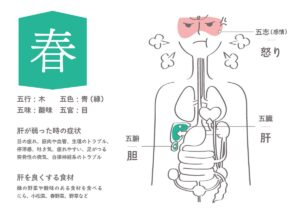

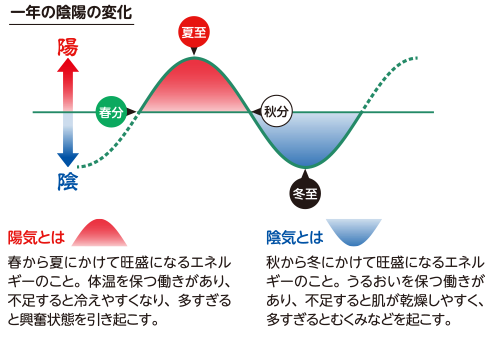

② 季節ごとにも体温調整が必須に

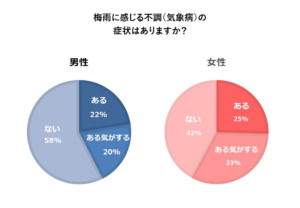

人の体やメンタルは、四季の移り変わりに合わせて、ホルモンのバランスや自律神経を調整し、この調整がうまくいかないと、季節の変わり目で体調を崩してしまいます。

1年を通して冷え性を改善していく事が重要になり、冷えを対策していく事を心がけていく事で、季節に問わず体調を壊さず健康な日々を送る事ができるのです。

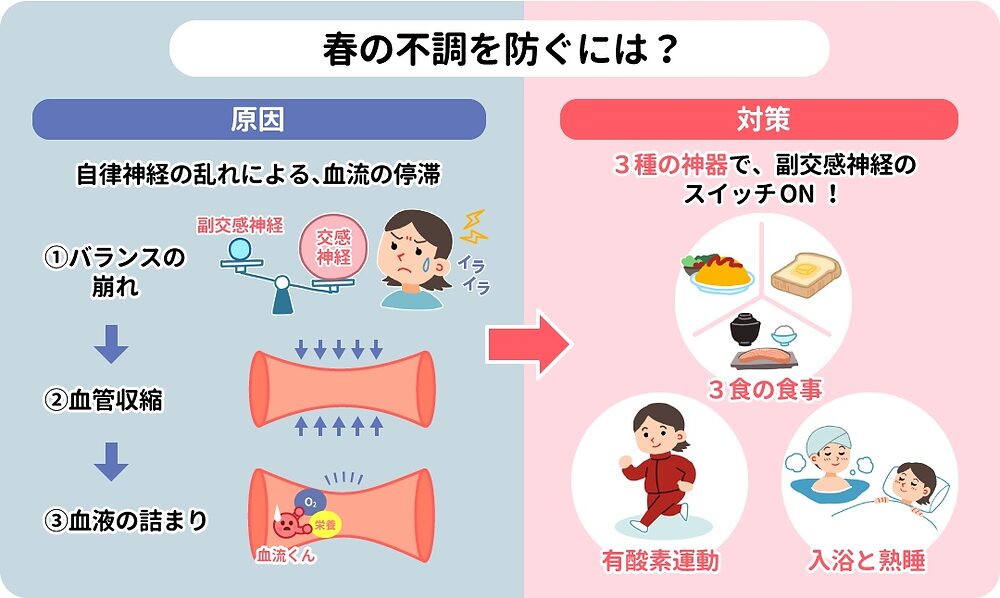

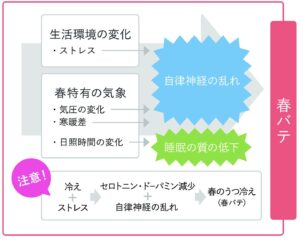

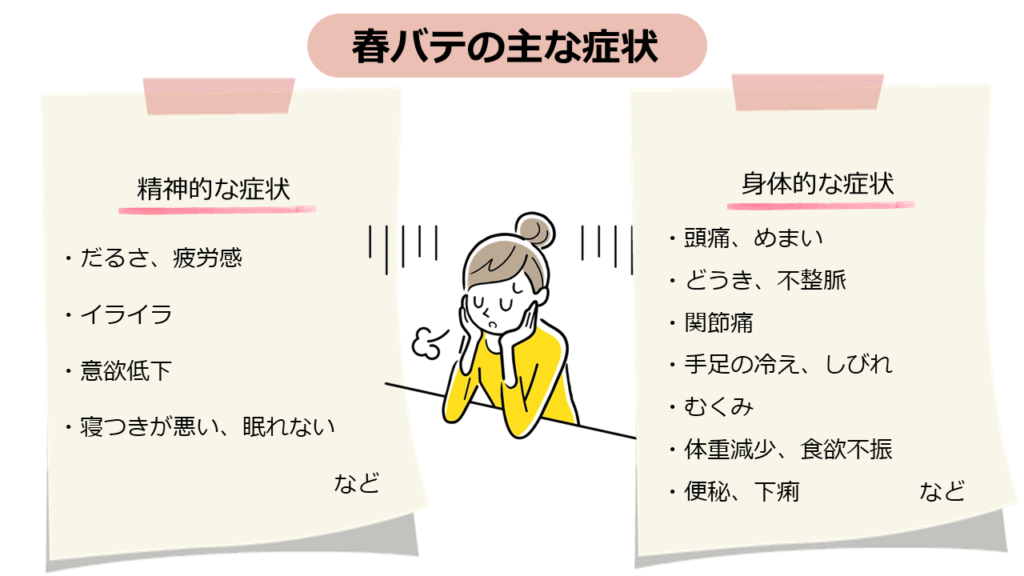

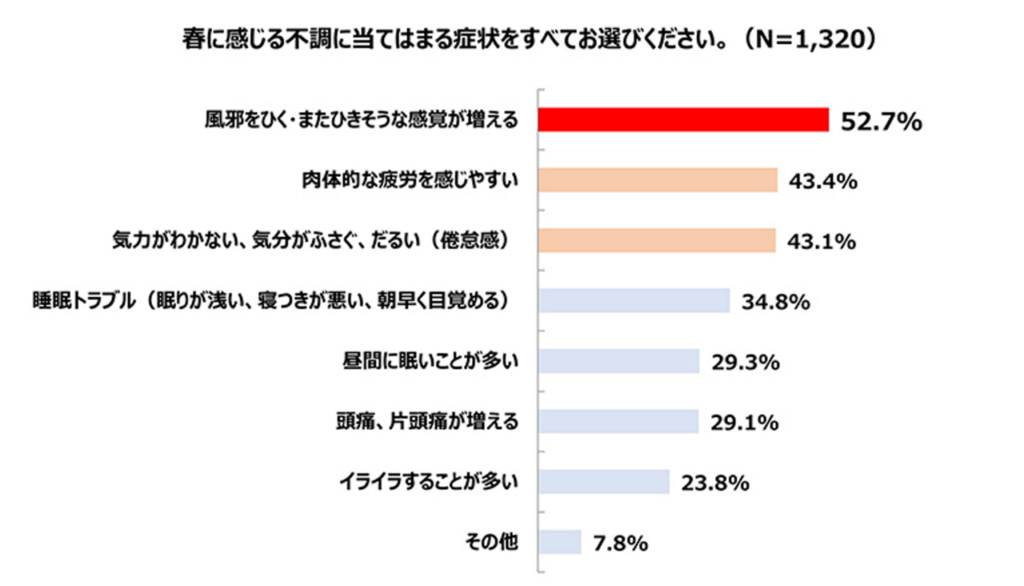

春は冬の厳しい寒さが和らぎ、活発的、行動的になりやすい時期でもあり、バランスを壊しやすい時期とも言われ、自律神経も乱れる季節になります。

春先にメンタルが落ち込み、めまいや耳鳴り、睡魔、気持ちが落ち着かない、動悸などを伴いやすくなるのも自律神経の乱れから起こります。

春先は肝臓の働きが弱くなりがち、肝臓の働きを活発に保つ事ができれば、自律神経を調整することが出来、春先の不調を抑制し、気持ちのいい春の季節を過ごせます。

しかし、冬の間に寒さで停滞していた血液が、春の暖かさでいきなり緩むと体がついていけずに不調に、不調を感じている方は、ここで無理をしない事が重要に

ここで無理をすると、日中にひどい眠気に襲われ季節の変化に対応ができず、自律神経を乱した状態が続いてしまい、夏の暑い時期に突入し悪化の傾向に

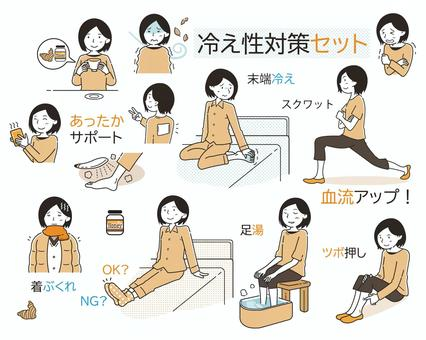

春は1日の寒暖差が激しくなる季節でもあるので、体の冷えて体の不調も招きやすい季節、ゆったりとした服装を心がけ、お腹を冷やさない腹巻きやカイロなどの工夫を

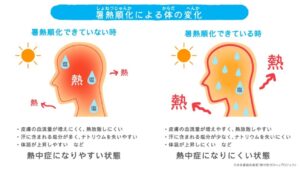

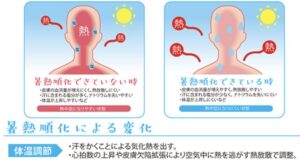

そして、春の暖かくなる時期に始めたいのが夏に向けての体温調整ができる身体作り、この時期に軽く運動習慣を取り込む事が大切になります。

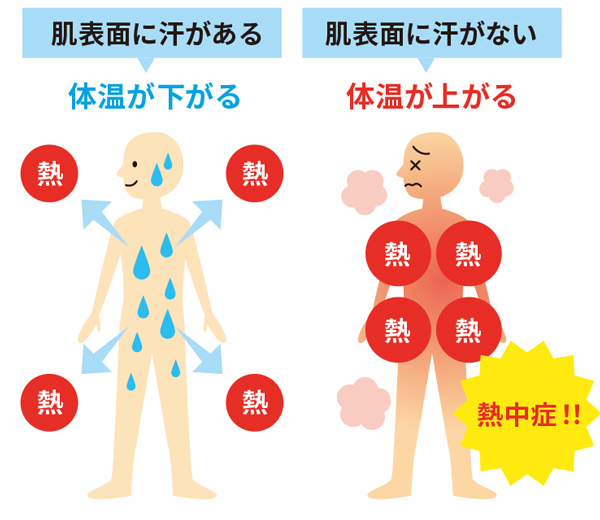

春に汗をかく習慣をつけることで、夏場の暑さを上手に調整、発汗する事ができ、のぼせたり、夏バテ、熱中症での不調を防げるのです。

いきなり激しい運動をする必要はなく、家でできる事から始めていき、暑さが本格的になる前に小さな運動習慣を身につけて、血流UPと夏場の暑さ対策を

春から夏に切り替わると、体も心も自然と気温の上昇と比例するように上がりますが、冷えに悩んである方、血流が不調の方は注意が必要になります。

夏は、梅雨入り前の爽快な初夏の時期と梅雨入り後の湿度の高いジメジメとした暑い時期に分けられ、梅雨入り後の気候は暑さも本格化し、体に大きな負担を与えます。

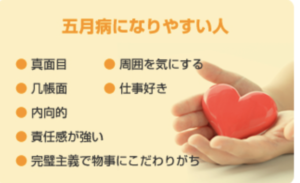

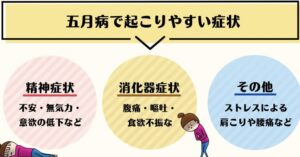

まず春から夏に切り替わる初夏は、気候の影響は少なく、体にトラブルは起きにくい時期なのですが、この時期に出やすいのは5月病となるメンタルへの影響です。

症状は不眠、疲労感、食欲不振、胃腸のトラブル、無気力、息切れ等があり、症状が出始めてからは、無理せずにゆっくりと休息をとり、リラックスを

5月病は胃腸を労わる事でも予防ができ、胃腸が弱ることでメンタルにも支障をきたしやすくなるので、夕食などを食べ過ぎないようにし、臓器も休ませる習慣を

そして、梅雨入り後の本格的な夏の過ごし方は、冬の病気を治す期間にも最適な時期になり、冬病と言われる喘息、気管支炎、リウマチなど冷えからくる症状

寒時期に身体は冷えから体を守り、温めることに集中しがちになるので、他の事の治療に体が追いつかずに冷え性以外の症状が出てしまうのです。

冷え性は根本から改善をしない限り常に体が冷えてしまうので、夏の間の過ごし方がカギを握り、この時期に血行不良を少しでも改善していきましょう

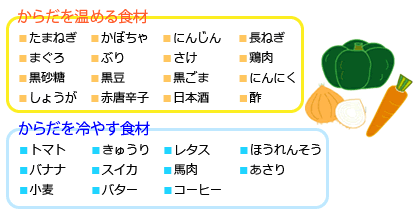

血液は熱を運ぶ働きもあり、血流が不足してしまうと熱が体に行き渡らずに常に冷えてしまう体となるので、まずは夏の間に温かい食事習慣を

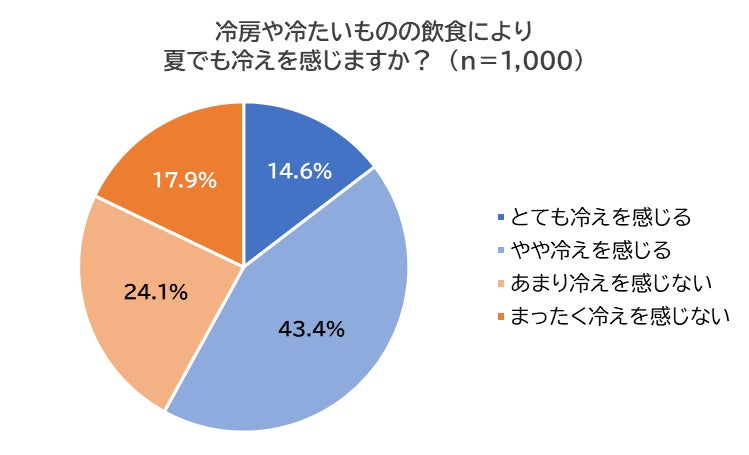

夏場にはどうしても体を冷やしてしまう食事や飲み物を摂りがちですが、冷え性の方は、冬の本格的な冷え性対策の為に、体を冷やさない食事を心がけ冬に備えます。

また、現代では夏場でもひやっとするくらいの冷房が効いている事があり内臓が無意識に冷えがち、夏場でも体を冷やさないグッズを持ち冷え対策に徹底していきましょう

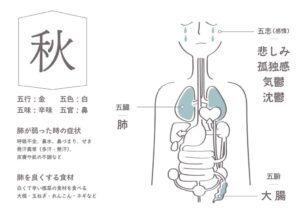

秋になると夏の暑さから、徐々に寒さを感じるようになり冷え性の症状がこの頃から再発する方も増加し、メンタルにも少しずつ影響をするのです。

夏の暑さのままの服装や生活習慣を維持いてしまうと、朝や夕方の温度差に対応ができなくなるので、常に上着を用意する習慣をつけるだけでも冷えの対策に

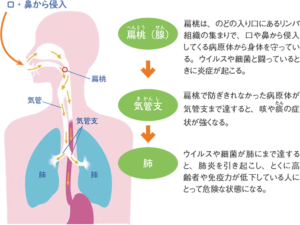

更に気温が冷え込んでいく事で注意をするのが乾燥への対策になり、秋に重要な臓器は呼吸器の「肺」、肺は乾燥に弱く対策していく事が必須になります。

肺の乾燥は免疫力の低下にもつながっていき、喉や気管支の粘膜が乾燥してしまうと、粘膜による自浄作用が失われ、風邪などひきやすくなるのです。

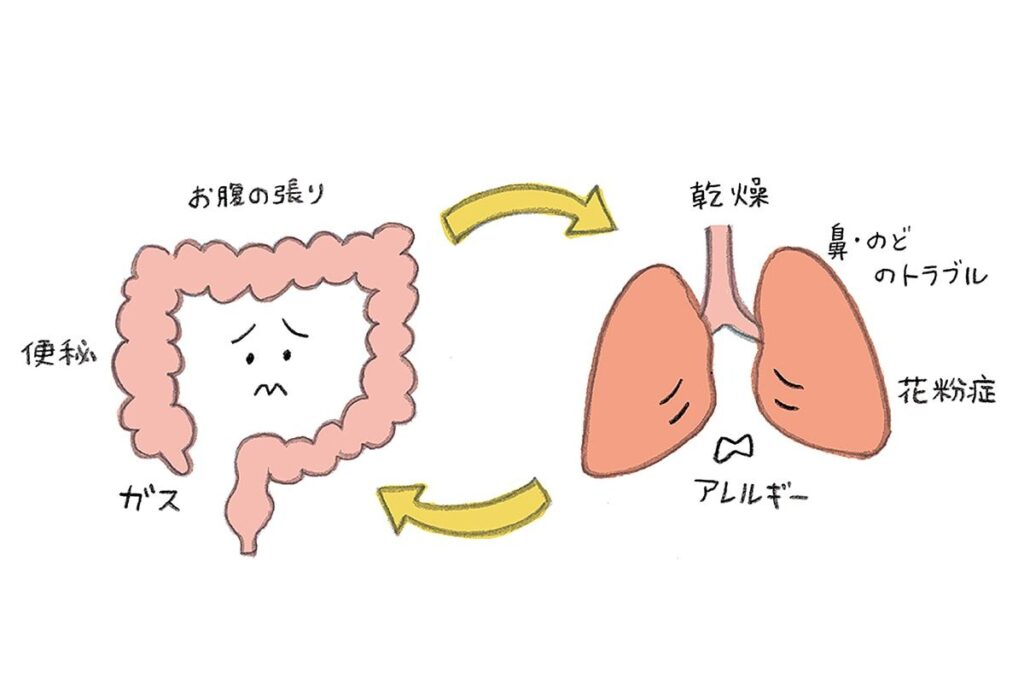

そして、秋になると増加していくのが便秘、肺と便秘は一見関係ないように思えますが、肺が乾燥する事で皮膚を介し大腸にも影響をしてしまうのです。

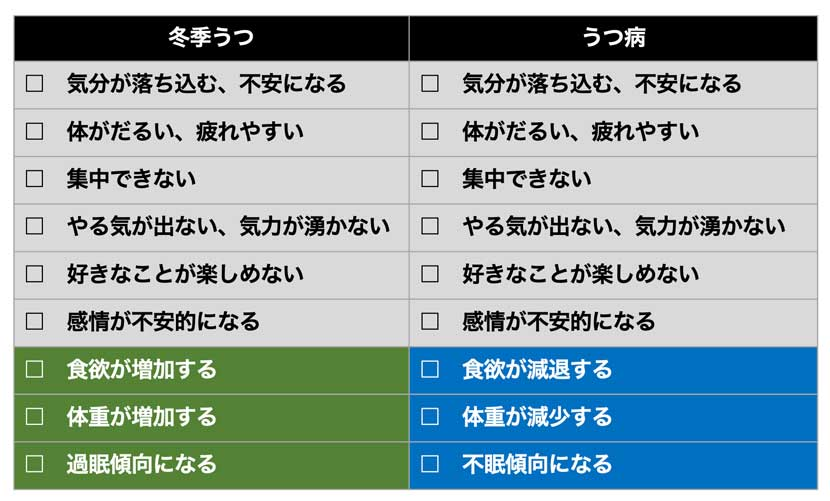

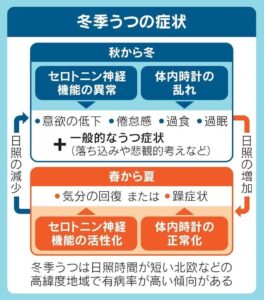

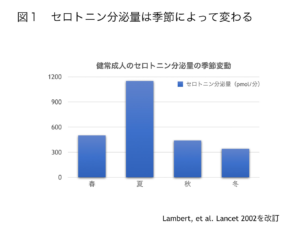

秋になり冬が近づいていくと、日照時間が短くなり注意していくのが、「冬季うつ病」太陽の光によって作られる幸せホルモンセロトニンが減り、気持ちが落ち込みやすくなるのです。

心身の免疫力を高める為にも乾燥への対策が鍵になり、加湿器やマスクを積極的に利用し、アロマオイルなどを使用する事で、ストレス解消、落ち着き効果をもたらすことも

そして、普段から太陽の光を浴びる事を意識、習慣化していくことで、冬季うつになりにくく、運動を取り入れる事で、なお一層冬季うつを遠ざける事が可能になります。

秋は肺が重要になる季節なので、呼吸を意識する行動を心がけるヨガや瞑想を普段の習慣にする事でもメンタルの維持、ケアに効果的なので、しっかりと取り込みましょう

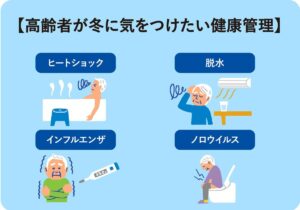

冬は秋よりも日照時間が減るために、セロトニンの分泌が減少し、秋よりも気持ちの落ち込みも激しくなり、冬季うつ、老人性うつのリスクが増加します。

規則正しい生活が理想にされますが、冬は日照時間と同じように少し早く寝て、少し遅く事で体力を温存する事ができ、生命力も蓄える事が可能になります。

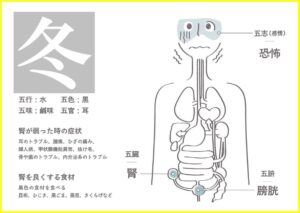

冬に重要な臓器は腎臓、成長や生殖、若さを担う臓器とされ、冷え性の方にとって辛い時期になり、腎臓が冷え込んでしまうと、免疫力が低下しトラブルが生じてしまいます。

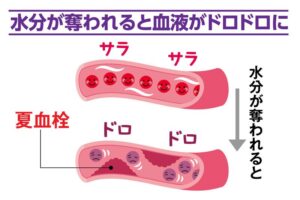

寒さの影響で血液もドロドロになりがちで、体が冷え込むと、排泄臓器の働きが落ちて代謝が悪くなるので、体の老廃物が排泄できずに血液が滞留するのです。

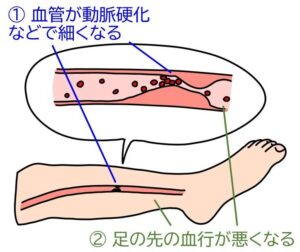

冷え性の方は、体幹部の温度はあまり変わらないものの、冷え性の人は手足の先が冷たくて悩んでいる人も多く、血流が悪い人も比例し多いのです。

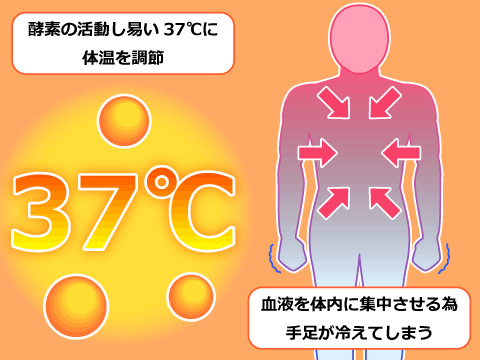

気温が下がると、冷たい外気に体温を奪われないように、肌の表面や手足の先の血管を収縮させて末端を流れている血流を減らして、体幹部の温度を保とうとしていいます。

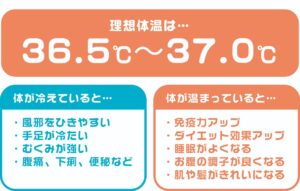

冷えは、熱を体の末端から中心に集めて生命を守り、体の防御システムの1つに、冷えは万病のもとになるので、少しでも体の負担を軽くするために冷えの早期対策改善を

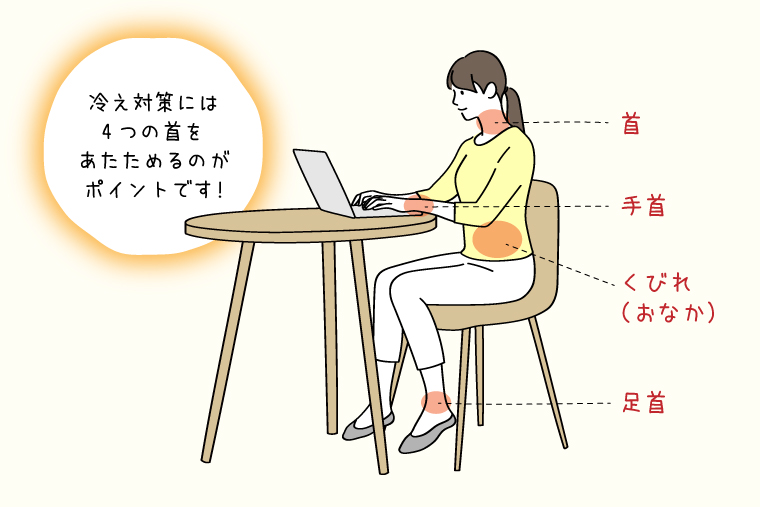

冬場はとにかく温めて対策をしていき、4つの首、首、手首、足首、くびれ(お腹)を道具を活用していき集中して温めて、外に出る際のも外気に触れないように注意をしていきます。

気をつけるのが腎臓にも近い腰の冷え、腰が冷える事で腎臓へのストレスにもなり機能低下にもつながってしまうので、しっかりとカバーをして守りましょう。

冷えの対策にも入浴が冬場には重要になり、シャワーで簡易的に終わらせるのではなく、湯船にゆっくりと浸かり体の芯から温めて冷えを対策していきましょう

冬場は、他の季節に比べて、より冷え対策に力を入れて生命力を高めていき、体、メンタルのケアを徹底し労りましょう

まとめ:時間と季節に対応した冷え対策を

毎日の冷え対策も季節の対策も

行って冷え改善しなきゃね

毎日の時間の中での冷え対策

季節の対策をできる範囲で行いましょう

本日は、脱冷え症を 冷えとり習慣で少しずつ冷え性改善していく話を解説していきました。

・時間ごとに臓器を意識していく

・秋の冷え対策でうつ病を予防

・冬場は腎臓を労り冷え性対策

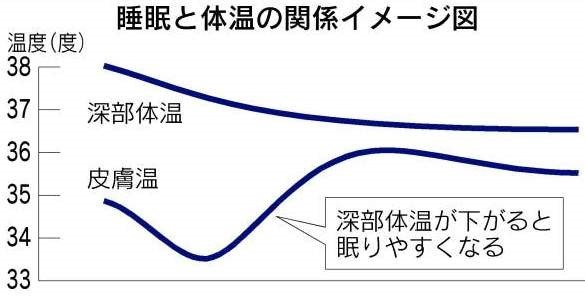

冷え性の対策には、睡眠も重要になり、寝室の環境や寝具を自分に合わせて毎日ぐっすりと眠れる環境作りが冷えを改善することにも繋がります。

夏場は室温を28℃前後に保ち、湿度も50~60%、冬場は18℃、湿度を50%前後を意識していくことで、快眠につながり、血流を良くすることにつながっていきます。

外気が寒くなくても、腹巻きをまいて出かけるなどお腹は冷やさない意識を持って冷えを無くして、良い血流を体の隅々にいきわたらせましょう

ミライフ中に体を壊さないため、回復まで時間をかけない為にも、体の冷えを無くしていき基礎体温を上げた生活習慣を心がけていきましょう

冷たい物の摂りすぎには注意をし

常温以上温度を意識していきましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント