目次

はじめに

年齢とともに進む老化の大半は、体内で静かに起きる糖化(AGEs)と酸化が土台になっています。

血糖値スパイクがAGEsを増やし、活性酸素が細胞を傷つける——この二つは骨・血管・肌・脳に連鎖し、見た目と機能を同時に奪います。

しかし、食べ方と栄養で老化の速度は確実に遅らせられます。本章では、AGEsの正体と影響、糖化と酸化の悪循環、揚げ物や油の質など生活要因を整理し、コエンザイムQ10やビタミンACEなどの抗酸化策を提示。

さらに、カーボラスト、十分なたんぱく質、良質な脂質、大豆由来イソフラボン、レシチン、鉄、DHA/EPAといった“老けない食事術”へ落とし込みます。

老化物質になるAGEsを防ぐ

私たちの体内で起こる「糖化」と「酸化」は、老化を早める二大要因といえ、糖化とは余分な糖とタンパク質が結びついて体の中で“コゲ”のような物質をつくる現象で、AGEs(最終糖化産物)と呼ばれる老化物質が蓄積していきます。

一方、酸化は体内で発生する活性酸素によって細胞や組織が傷つき、“体が錆びていく”ように劣化が進む状態となり、これらが重なることで、血管や肌、脳まで影響し、機能の低下を早めてしまいます。

現代は糖質過多の食生活が一般的になり、糖化が進みやすい状況にあります。

白いごはんやパン、甘いお菓子を多くとることで血糖値が急上昇し、体内でAGEsがつくられやすくなっているのです。

毎日の食事で糖質をとり過ぎない工夫や、抗酸化作用のある野菜や良質な油を取り入れることが、老化物質の発生を抑えるための大切なポイントになるので対策をしていきましょう。

老化物質であるAGEsを知る

私たちの体の中では細胞や組織を作りかえているのですが、その中で注目されているのが「糖化」という現象です。

糖化は、体内に入った糖がタンパク質と結びついて変質する反応で、この糖化が進行すると「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質に変わります。

AGEsは、料理で例えると、タンパク質と糖を加熱してできる“コゲ”のようなものです。

もともと柔軟で働きの良かったタンパク質が、糖と反応して硬く劣化したものに変わってしまった状態で、一度できると元に戻すことはできないのです。

つまり、体内にAGEsが蓄積してしまうと、その部分の機能は本来の状態を取り戻せないという厄介な特徴ももたらします。

体の大部分はタンパク質で構成されており、筋肉、皮膚、血管、臓器、脳の一部に至るまで、あらゆる組織がタンパク質を土台にしています。

そこへ日常の食事で取り入れた糖が血液を通して流れ込み、さらに体温という熱が加わることで、体の中のさまざまな場所で糖化が進行、これは特別な病気のときだけでなく、健康な人でも年齢を重ねるごとにゆっくり進んでいく現象です。

問題は、AGEsが溜まる場所によって深刻な影響が現れてしまうこと。

血管にAGEsが蓄積すると、血管壁が硬くなり、動脈硬化を進めます。血流が悪化すれば脳や心臓にも負担がかかり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まってしまうのです。

また、皮膚にAGEsが溜まるとコラーゲンが硬くなり、しみやしわが増え、肌の弾力が失われていきます。さらに脳内でAGEsが増えると、神経細胞の働きが鈍り、認知症の発症リスクが高まることも報告されています。

|

血糖値スパイクがAGEsを増加

私たちの血液中に存在する糖は、エネルギー源として不可欠ですが、一定の範囲を超えて増え続けると、タンパク質と結びつきやすくなり、老化物質であるAGEs(終末糖化産物)を増やす原因に変わります。

血糖値が上昇すればするほど糖化が促進され、体の中で細胞や組織がじわじわと劣化していくのです。

通常、血糖値はホルモンの働きで一定の範囲に調整されています。

食事をすれば誰でも血糖値は上がりますが、膵臓からインスリンが分泌され、血液中の糖を細胞に取り込んでエネルギーに変えたり、蓄えたりすることで、血糖値は適正な値に戻されます。

逆に血糖値が下がりすぎると、別のホルモンが分泌され、血糖値を引き上げてエネルギー不足を防ぎ、こうした一連の仕組みにより、私たちは日々、血糖値の正常なバランスを保っているのです。

しかし、近年問題視されているのが「血糖値スパイク」と呼ばれる状態です。これは血糖値が急上昇した後、急降下するという乱高下を繰り返す現象で、食事内容や食べ方、生活習慣の影響で起こりやすくなります。

血糖値スパイクが続くと、自律神経のバランスを崩しやすく、疲労感やイライラ、集中力低下など、心身への悪影響が現れやすくなるのです。

さらに血糖値スパイクは、糖化を一気に進めてしまう大きな要因で、急激に増えた糖が体内のタンパク質と結びつきやすくなり、AGEsの生成が促進されるのです。

AGEsが増えれば、糖尿病や動脈硬化、認知症など、さまざまな慢性疾患のリスクが増加し、見た目の老化にとどまらず、体の内部の老化を進める元凶になってしまいます。

|

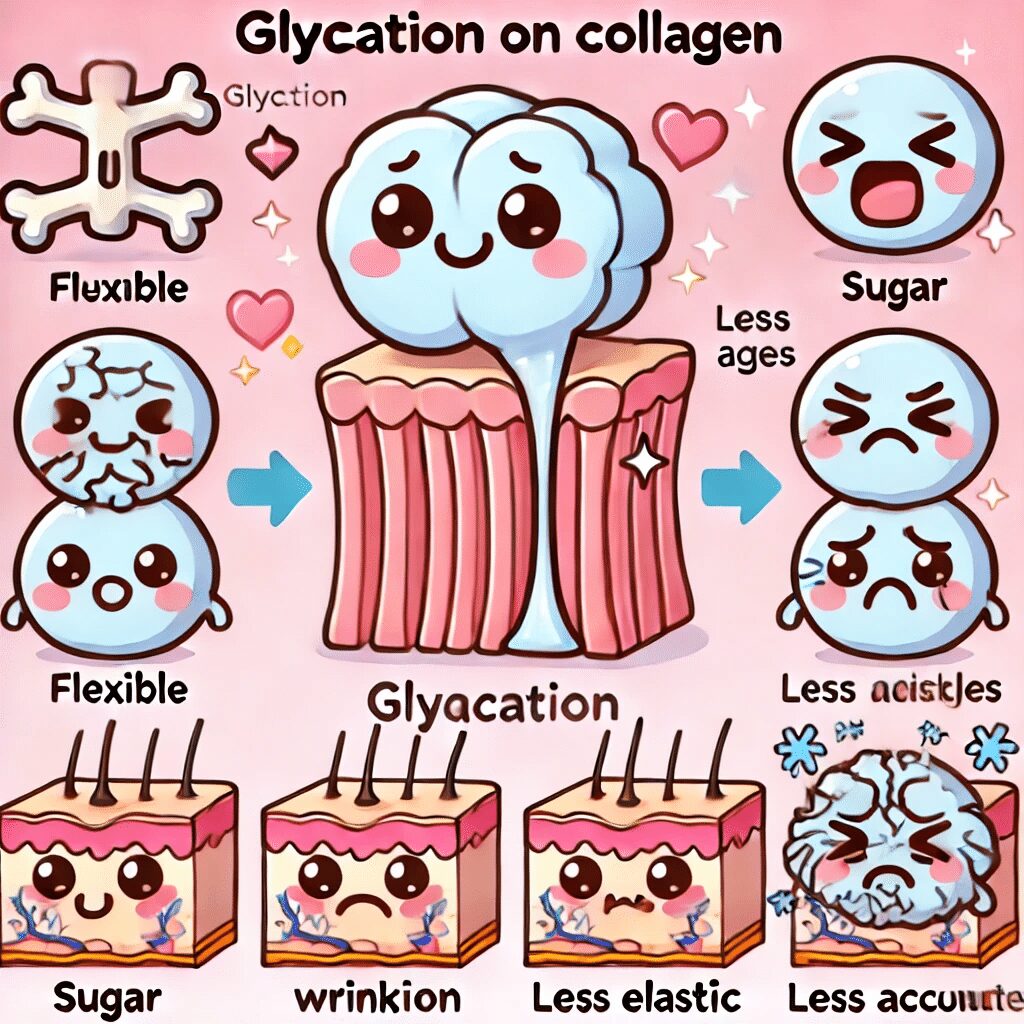

コラーゲンの糖化で骨に影響

コラーゲンは私たちの体を支える重要なタンパク質の一種で、骨や皮膚、軟骨、腱などあらゆる組織に含まれています。

骨の基礎構造において、約90%がコラーゲンでできており、その繊維状の構造がカルシウムやリンといったミネラルを骨にしっかりと定着させ、しなやかさと強度を両立させています。

ところが、このコラーゲンは糖化の影響を受けやすいという性質も持っており、体内で糖化が進行すると、コラーゲンにAGEsが蓄積。

劣化したコラーゲンは本来の弾力や柔軟性を失い、骨のしなやかさを保つことができなくなります。

その結果、骨密度が低下し、骨がもろくなり、骨粗鬆症のリスクが高まるだけでなく、骨折のリスクも上昇し、一度骨折すると回復が遅く、特に高齢者では完治しづらいケースも増加してしまうのです。

近年では、タンパク質やカルシウムの不足が指摘されており、骨粗鬆症が診断されていない人でも、ちょっとした転倒や負荷で骨折をしてしまうケースが目立つようになりました。

骨をつくる材料が足りないうえに、糖化でコラーゲンの質そのものが悪くなっていると、骨は内部から脆さを増してしまいます。

さらに、膝や股関節などの関節を覆う軟骨にもコラーゲンが豊富に含まれているため、軟骨が糖化を受けると、そのクッション性が失われてしまい、関節の滑らかな動きが妨げられます。

その結果、関節痛が起こりやすくなり、日常生活の質にも影響を与えてしまうのです。

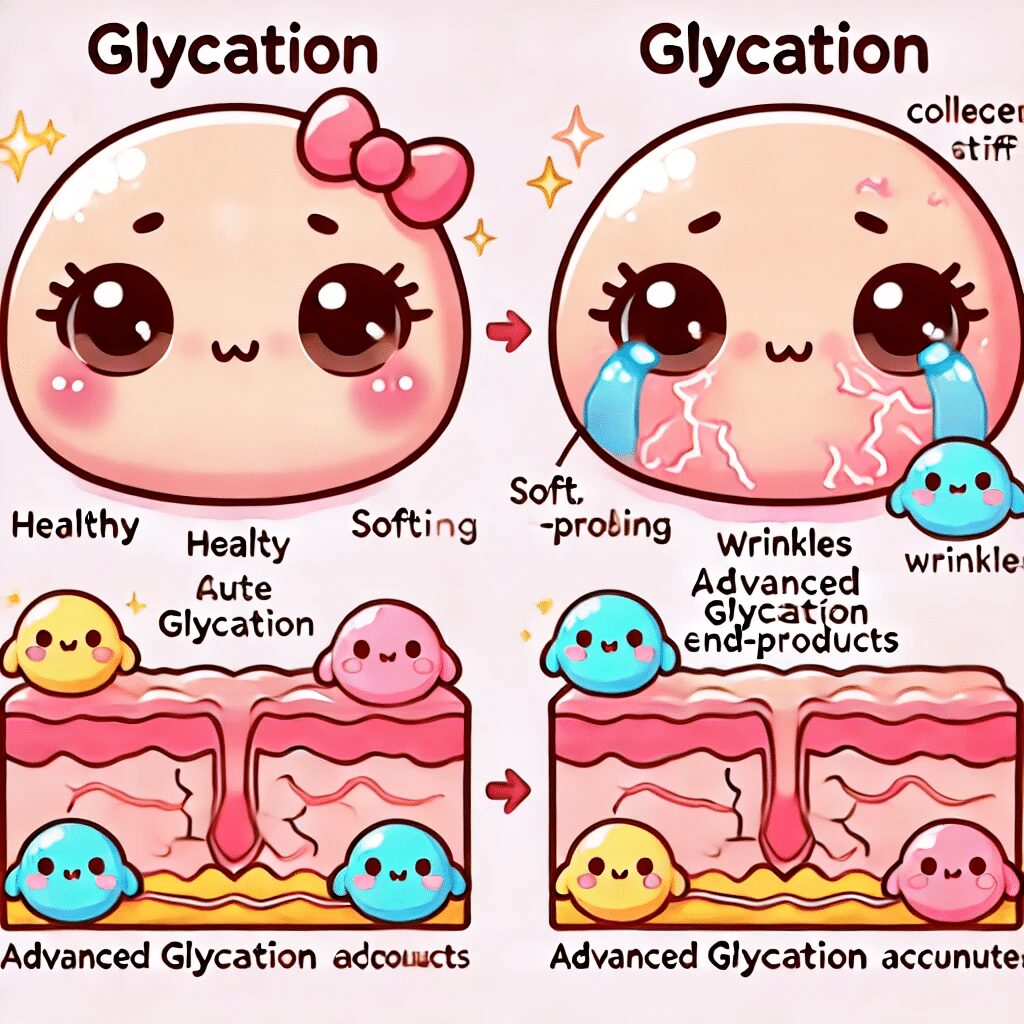

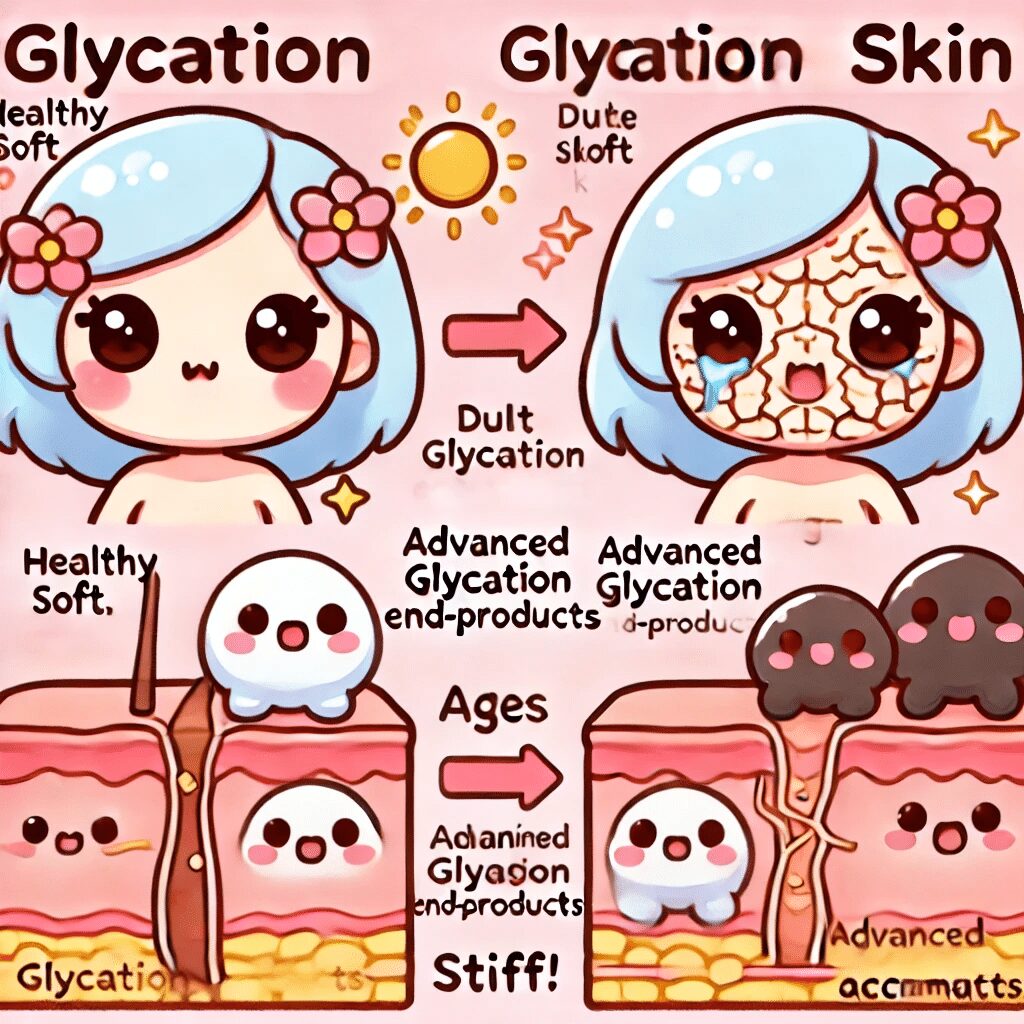

肌の劣化も糖化から

骨と同じように、私たちの肌もコラーゲンが豊富に含まれ、コラーゲンは肌のハリや弾力、水分保持を支える重要なタンパク質ですが、糖化の影響を受けやすいという特徴があります。

体内で糖化が進むと、コラーゲンが硬く変質し、肌の構造が劣化、その結果として現れるのが、シミやシワ、たるみ、くすみ、肌荒れなどの肌トラブル。

AGEsが肌に蓄積することで、肌本来のやわらかさや弾力、水々しさは日々少しずつ失われていくために、年齢以上に老けて見られてしまうことも増えてしまうのです。

鏡を見て「急に肌が疲れて見える」と感じるのは、紫外線や乾燥だけでなく、体の内側で進んでいる糖化が影響している場合も少なくありません。

多くの人は肌のケアとして外からのアプローチ、たとえば高価なクリームや美容液を塗ることに意識を向けがちです。

しかし、肌を支えるコラーゲンは体の中でつくられるものであり、内側のケアをおろそかにしていては根本的な改善にはつながらないので、糖質過多の食生活を見直し、血糖値の急上昇を防ぐことを意識していきましょう。

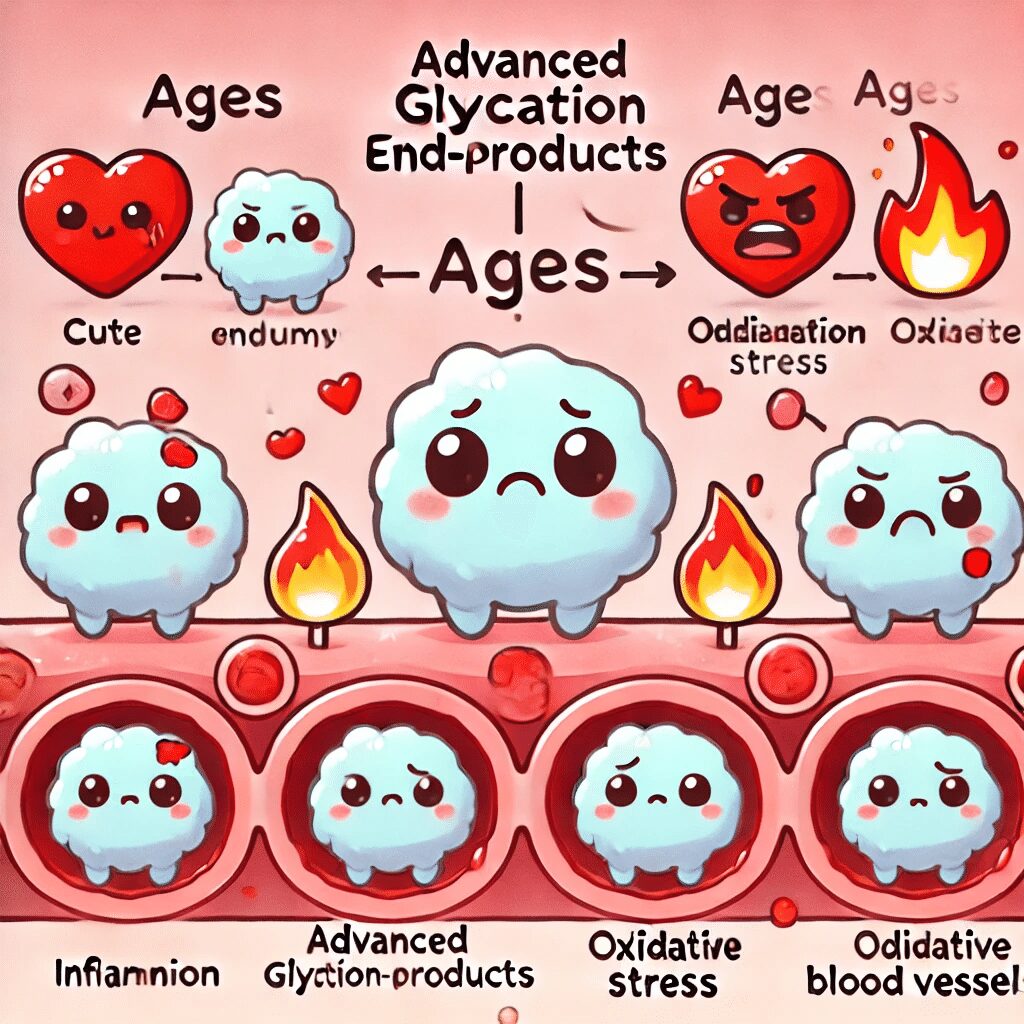

血管もAGEsで老化してしまう

私たちの体内をくまなく巡る血管は、年齢を重ねるごとにしなやかさをなくし、その背景には、糖化によるダメージの蓄積がみえてきます。

血管の内側を覆う内皮細胞には、AGEsを認識する受容体が存在し、そこにAGEsが結合すると炎症や酸化ストレスが誘発、その影響から血管の機能は徐々に低下し、老化が進んでいくのです。

糖化による血管障害は、まず細い血管、いわゆる毛細血管に影響を及ぼしていきます。

眼の奥に広がる網膜の毛細血管は糖化に弱く、AGEsが蓄積すると血管がもろくなり、糖尿病性網膜症を引き起こし、視力低下や失明のリスクが増加、生活の質を大きく損なうことにもなりかねません。

同じように、腎臓に張り巡らされた細かな血管網も糖化の影響を受けやすく、血液をろ過する機能が損なわれ、糖尿病性腎症を発症することがあります。

腎機能が低下すれば老廃物の排泄が滞り、最終的には透析が必要になるケースも増加し、これらは血管の細い部分から現れる「糖化のサイン」といえるでしょう。

さらに、糖化は大きな血管、いわゆる動脈の健康にも深く関係し、AGEsが血管壁に蓄積すると弾力を失い、動脈硬化が進行するのです。

動脈硬化が進めば血管が狭く硬くなり、血流が妨げられてしまうため、脳では脳梗塞や脳出血、心臓では狭心症や心筋梗塞といった命に直結する重篤な疾患を引き起こしてしまうリスクが増加してしまうのです。

脳にも糖化の影響が

糖化は体のあらゆる組織で進行しますが、その影響は脳にも及び、脳は私たちの思考や記憶、感情を司る重要な臓器であり、微細な神経細胞と血管が複雑に絡み合って働いています。

ところが、体内で糖化が進むと、こうした脳の精密な仕組みにもダメージが蓄積し、脳機能の低下を招くことがわかっているのです。

糖化の進行によって生じるAGEsは、血管や神経細胞の働きを鈍らせます。

脳の血管では、糖化によって血流が悪化し、血管壁の弾力が失われたりすることで、酸素や栄養が行き届きにくくなり、神経細胞はエネルギー不足に陥り、思考力や記憶力の低下が早まります。

さらに進行すると、認知症の発症リスクにも深く関わり、アルツハイマー型認知症の特徴のひとつである「アミロイドβ」というタンパク質は、実は糖化したタンパク質の一種でもあります。

アミロイドβが脳の血管や神経細胞周辺に蓄積すると、神経細胞を障害し、最終的には死滅させてしまい、このことが脳全体のネットワークに影響を及ぼし、認知機能を著しく低下させる原因になるのです。

また、糖化は脳の血管そのものにも負担をかけ、動脈硬化を進めてしまい、脳の血管がもろくなれば、脳梗塞や脳出血といった重篤な疾患につながるリスクも高まります。

つまり、糖化が進めば進むほど、認知症や脳梗塞といった脳の病気に直結する危険が増すということです。

栄養素で抗糖化を防いでいく

体の老化を早める原因のひとつである糖化は、日々の食事や栄養素の取り方を意識することで抑えることができます。

注目されているのがビタミンB群の働きになり、ビタミンB群の中でも、ビタミンB1とB6は糖化を抑制する作用が強いことが研究でわかっています。

これらが不足すると、体内で糖化が進みやすくなり、AGEsの生成を促してしまうのです。

ビタミンB6は、体内でタンパク質と糖が結びつくのを阻害する働きを持ち、糖化そのものを抑えることができる重要な栄養素なのです。

AGEsの蓄積を防ぎ、肌や血管、骨を守るためにビタミンB6をしっかり摂ることは、老化予防の観点でも非常に有効な栄養素といえます。

しかし、ビタミンB6だけを多く摂っても十分な効果は得ることができず、ビタミンB群は互いに補い合って代謝を支えているため、複合的に摂ることが大切です。

例えば、ビタミンB1は糖質の代謝を助け、血糖値の急上昇を抑える役割を果たし、ビタミンB2やナイアシンも細胞のエネルギー産生をスムーズに進め、糖化の原因となる余剰な糖をため込まないように働くのです。

また、糖化を防ぐ食品も意識して取り入れたいもので、抗糖化作用があるといわれる食材として、緑茶やドクダミ茶などのポリフェノールを多く含むお茶類が挙げられます。

これらの成分は体内の活性酸素を抑え、糖化の進行をゆるやかにし、舞茸をはじめとするきのこ類、ブロッコリーやモロヘイヤといった緑の野菜にも、抗酸化作用や糖化抑制作用があり、日常的に食卓に取り入れることで体の内側から糖化を防ぐ力を高められるのです。

|

まとめ

糖化によって生じるAGEs(終末糖化産物)は、体の老化を大きく進める原因物質です。

余分な糖とタンパク質が結びついてできたAGEsは、血管や皮膚、骨、脳など全身の組織に蓄積し、動脈硬化や骨粗鬆症、関節痛、シワやたるみ、さらには認知症などのリスクを高めます。

特に血糖値の急上昇と急降下を繰り返す「血糖値スパイク」はAGEs生成を加速させ、心身に悪影響を与えます。

骨や肌を支えるコラーゲンも糖化に弱く、劣化すると弾力を失い機能低下を招きます。

こうした糖化の害を防ぐには、食生活の工夫が重要です。ビタミンB群、とくにB1やB6は糖化抑制作用を持ち、抗酸化力のある野菜やポリフェノールを含むお茶、きのこ類や緑黄色野菜なども有効です。

日々の食事で糖質過多を避け、抗糖化・抗酸化の栄養素を取り入れることが、体の内側から老化を防ぐ第一歩となります。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

- 【無意識に老化を進める習慣】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

28-3

コメント