こんにちは、たくやです。

福岡県で終活アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、老後に飲めなくなる、お酒でのSOSと、体と心の悲鳴の話になります。

友人の旦那さんがお酒の

飲み過ぎで倒れたらしいのよ

お酒の飲み過ぎですか

長年飲まれてあったのでしょう

毎日結構な量だったみたいね

先日は頭が痛いって言ってたの

体はSOSを出していたのですが

スルーしてしまったのですね

毎日飲まないとやっていられない、お酒を長年飲まれている人からよく聞く言葉になり、お酒を無意識に飲んでしまい、酔っ払って翌朝まで睡眠を迎えて、また飲み始めます。

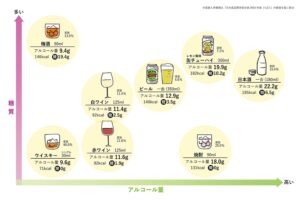

お酒を飲む量や、アルコール度数が低いとまだ重病のリスクなどは低いのですが、お酒が長年習慣化した方は、飲む量も多く、複数のお酒を飲んでいるケースが多いのです。

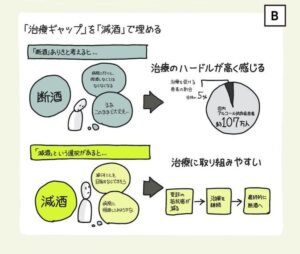

長年飲んでいる方は、意識してなく、お酒を食事の感覚のように飲んでしまい、体がSOSを出すのですが、気にせず飲み、手遅れになり入院や一生お酒を飲めなくなってしまうのです。

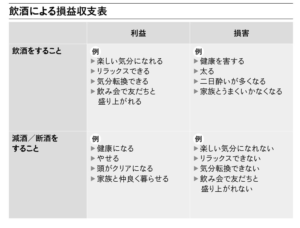

体のSOSに気づいていき、対応と改善をしていく事で減酒で済み、その後も、お酒を飲む事ができるのです、最悪の症状が出る前に今日から減酒をして、楽しい終活を送りましょう。

病気になってからの対応でなく

病気になる前に対策をしましょう

・夕方から調子がいい人は注意

・飲まないと眠れない誤解

・飲みたい願望の恐怖

体はSOSを出していますので

異変に気づくように減酒を

目次

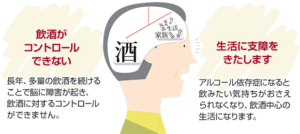

脳がお酒を求めてしまう

お酒が長年の習慣になっている方は、飲む事が当たり前になっているために、その時間がなくなると、何をしていいのか分からなくなり、お酒を飲んでしまうことも。

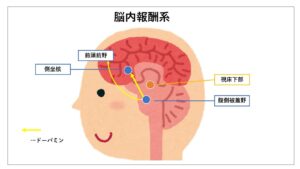

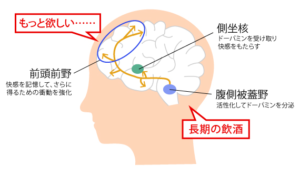

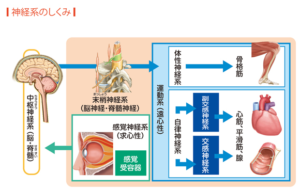

毎日飲んでいると脳の報酬系と呼ばれる神経系が刺激をされ、脳はお酒を飲んだ時の心地よさを快適に感じ、この心地良さを記憶、また味わいたくなるのです。

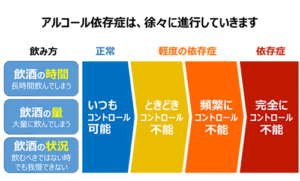

そして、日に日に欲求が強くなり、更に、以前の量や度数では満足が出来ず、この状態で飲み続けてしまうと、脳が乱れていき、依存度が高くなっていくのです。

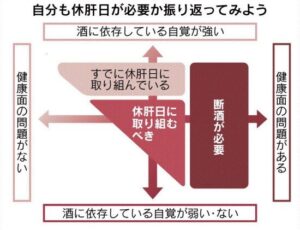

肝臓を休ませる意味での休肝日も重要ですが、脳を休ませるためも必須になるので、減酒に加え、週に1回、休肝日を設けることが出来れば病気のリスクも軽減出来るのです。

夕方から調子が良い人は注意

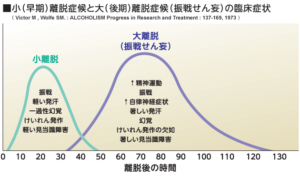

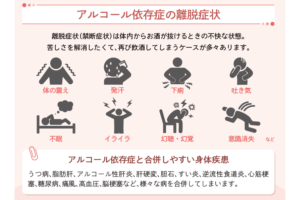

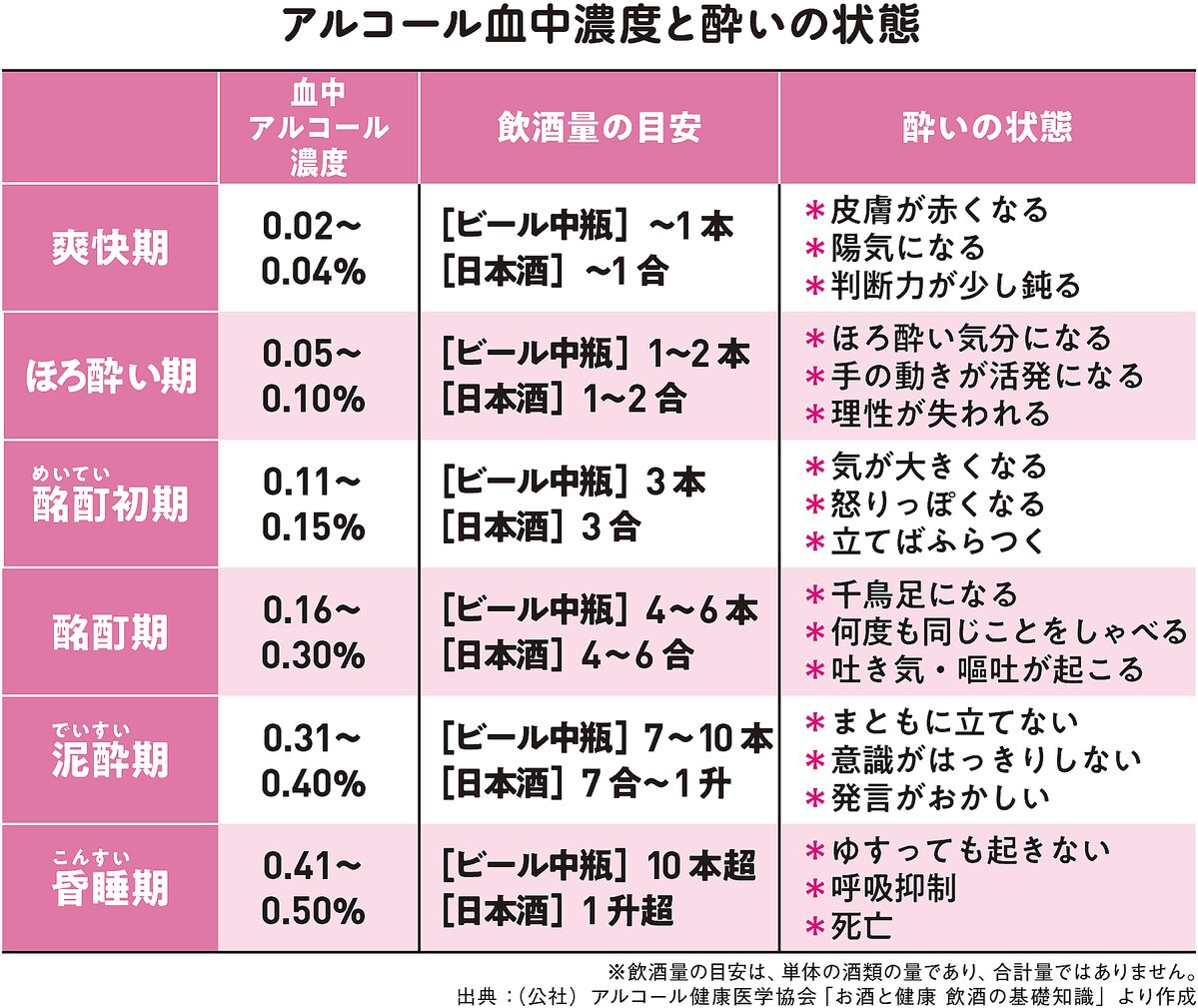

午前中は、ゆっくりと起きて頭も冴えずに調子もイマイチ、覇気ややる気がないのに、午後になり飲み始めると、人が変わったかのようになる人がいますが、軽い離脱症状になっています。

離脱症状は、アルコールが体から抜けている時に起きる症状の事になり、手の震えや、頭痛、イライラ、嘔吐、不眠などの症状が出てしまいます。

離脱症状は飲酒後、早くて6時間で現れ、朝から辛くなりますが、再びアルコールを飲むと改善されるので、朝から飲む人はこの症状を消している、迎え酒の状態です。

しかし、朝から飲まない人は、人が変わったかのように不調になり、せっかくの時間を無駄に過ごすばかりか眠ってしまい、起きて夕方で再び飲むというループになるのです。

この離脱症状に気づいた時はまだ引き返すチャンスがあり、この時点で減酒を始めていくか、いかないかで、今後のお酒の付き合い方が大きく変わるのです。

お酒に強くなるのは最悪

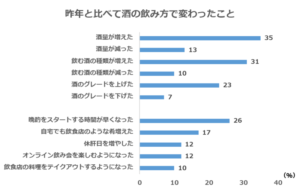

お酒を飲み始めた頃は、お酒をあまり飲めなかったのに、長年飲んでいるうちに飲む量、飲む機会も増えて、どんどん飲酒量が増加します。

以前は、家などでも飲まなかったのに、気がつけば毎日飲むようになり、年齢を重ねるうちに飲む量を増え、体がお酒への耐性が強くなります。

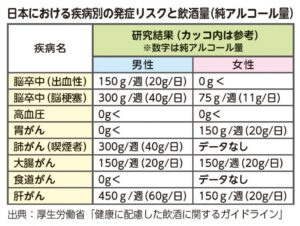

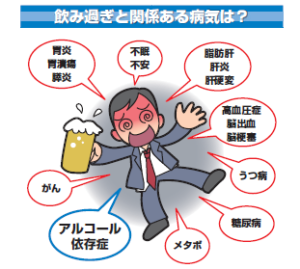

お酒の飲む量が増えたという事は、その事と比例し病気のリスクも徐々に上昇、生活習慣病を入り口や、血管系の病気になり、癌なども発症しやすい体になるのです。

年々お酒を飲む量が増えてきた方は、引退や引退前に減酒をしていき、飲む量は減らす代わりに飲める期間を増やして、楽しいお酒の習慣を始めましょう

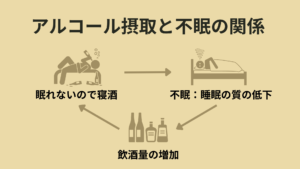

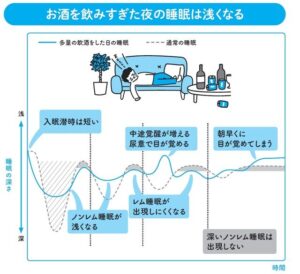

口癖が飲まないと寝れない人は注意

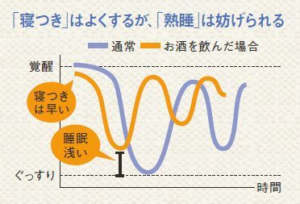

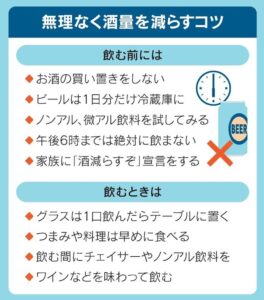

お酒を睡眠薬のように眠りに入る前まで飲む「寝酒」が習慣の人も多く、確かにお酒には入眠効果もあるのですが、適量の場合に限ります。

寝酒の文化は、世界的に珍しい習慣になっており、日本は世界の中で、寝るためのお酒を飲む習慣のある人が、一番多い国になっています。

寝る前のお酒が習慣化をしていくと、お酒に対する耐性が出来て、飲酒量が日に日に増え、お酒の種類も度数が高い物に変わってきます。

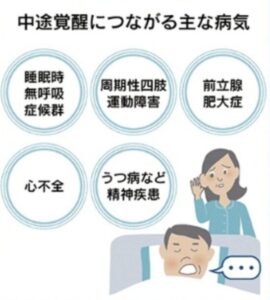

睡眠中に中途覚醒してしまう

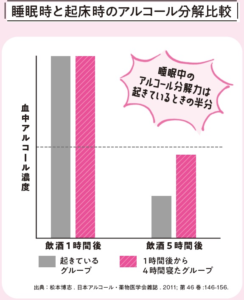

飲む酒の量に度数が濃くなることが慢性化してしまうと、アルコールが睡眠を阻害してしまうマイナス要因として働きます。

睡眠の時間は取れているものの、睡眠の質は低下し、睡眠中に目が覚めてしまう、中途覚醒の増加といった状態を起こしやすくなるのです。

質の悪い睡眠のため、翌日起きても体がだるく、日中のパフォーマンス、メンタル共に最悪の状態で、朝を迎えてしまいます。

減酒を行うことで、アルコールの総量が減っていくので、睡眠の質も以前より上昇し、翌朝のスッキリ感も変わってきます。

無くなったら買いに行く

家で晩酌を始めて、途中でお酒が無くなった時に、雨でも雪の日でも、なんの躊躇もなくお酒を買いに行く人は依存症の傾向があり注意が必要に。

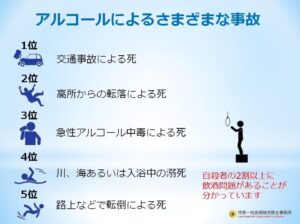

依存症になると、時間や場所などが気にならず、お酒を飲む欲求に突き動かされ、最悪の場合に飲酒運転、自転車などで買いに行ってしまうのです。

老後は、日中にやることが無くなり、お昼から飲み続けてしまうケースが増加、アルコール+水の飲み方を実行していき、お酒がなくなった際は、お水を飲んでいきましょう。

飲むと反射神経が鈍る

飲酒によって全身の血液循環が鈍くなってしまうと、脳の働きも同時に鈍くなり、反射神経も低下、または全く反応をしなくなります。

本来なら、ちょっとつまづいても踏ん張れる場面でも、踏ん張れずに顔から転倒、怪我を負ってしまいます、ひどい場合は怪我だけでは済まずに入院というケースも少なくありません。

更に年齢を重ねた時に最悪なのは、石が倒れた所にあったり、用水路に転落したりと、命を脅かす転倒もありますので、飲み方を変えて減酒を心がけて命を守る行動を。

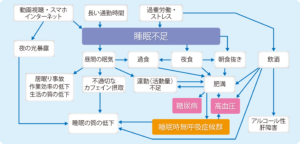

健康診断は嘘をつかない

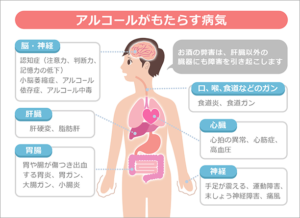

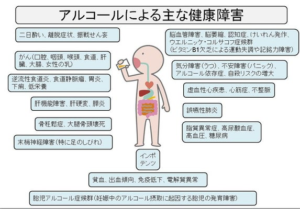

毎日程よく飲んでいる人でも健康には支障をきたし、飲む量が多く、習慣化している人は、さまざまな疾患や病気の症状が現れてきます。

年齢を重ねると更に、病気のリスクは上がってしまい、高血圧、脂質異常症、高血糖、糖尿病など病気の発症率が跳ね上がり、ガンや血管の病気もいつ発症してもおかしくない状況になります。

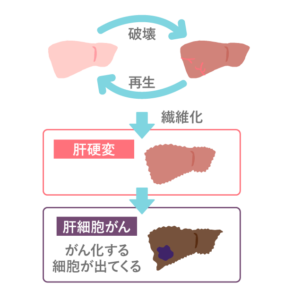

そして、長年アルコールを分解してきた肝臓にも異変が起き、肝硬変から肝臓がんに変化してしまい、アルコールどころではなくなってしまうのです。

アルコールは、200種類以上疾患に影響を与えることが分かっており、脳を中心とした中核神経にも影響、体全体に指令伝達する末梢神経や自律神経にも影響します。

お酒をいつまでも飲みたい場合は、毎年健康診断、人間ドッグを受けて、病気の対策と改善を先回りを、先回りする事で、不調知らずの減酒ライフを送れます。

年齢と共に分解力が減少

お酒が飲めるピークは20〜30代になり、そこからは年々減少し、老後になるとちょっとたしなむ程度が理想の飲酒量になります。

歳をとると代謝が落ち、アルコールの分解が追いつかず、体に残りやすくなるので、以前のようには沢山飲めず、少量で済むようになるのです。

飲んで体に疲労感や倦怠感を残したり、毎日やる気がないのが自分で分かるようになった時が減酒や禁酒のサイン、減酒から始めて今の適量をみつけていきましょう。

まとめ:老後には自分に合った適量を

病気の前兆を気にしながら

減酒をしてもらわないとね

ガブガブ飲むのではなく

ゆっくりとお酒を味わいましょう

本日は、老後に飲めなくなる、お酒でのSOSと、体と心の悲鳴の話を解説していきました。

・お酒に強くなるのは注意

・お酒を求める人は危険

・毎年の検査が健康の元に

現役時代は飲酒量が多かった人も、老後になり減酒を始めた事で、体が軽くなり、脳もクリアな日々を送れている事が多くあります。

実はお酒があまり好きでなかったという人もおり、職場のストレスがなくなったら、一瞬でお酒を禁酒された方もおられます。

お酒を禁酒や減酒を行う事ができれば、お酒を飲んでいた時よりも、行動力が上がり挑戦的になり、体力や気力も少しずつ上がってきます。

お酒を飲む量が減ることで、金銭や体調面にも余裕が出来、今までに出来なかった事に再度挑戦をして、後悔のない最高の終活ライフを送りましょう。

ガブガブと飲むのではなく

お酒のおいしさを楽しみましょう

最後まで見ていただきありがとうございました

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント