はじめに

日本は世界有数の長寿国として知られており、厚生労働省の最新の統計によれば、日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳を超えています。

しかし、ここで忘れてはならないのが「健康寿命」という概念で、健康寿命とは、日常生活を自立して送り、介護を必要としないで暮らせる期間を指します。

実際には、男性で72歳前後、女性で75歳前後とされており、平均寿命との差はおよそ10年、この「不健康な期間」が存在することが、大きな社会問題となっています。

健康寿命が短いと、単に寿命を迎えるまでの時間が延びるだけでなく、その間にさまざまなリスクが生じます。

代表的なのが「アルツハイマー型認知症」、高齢化に伴って発症率が増加し、介護を必要とする大きな原因となってしまい、認知症が進行すると、本人の生活の質が著しく低下するだけでなく、家族の心身にも大きな負担をかけます。

また、要介護・要支援状態になると、寝たきりや転倒による骨折、さらには、うつや社会的孤立など、二次的な問題も引き起こされます。

こうした状況は本人にとって苦しいだけでなく、社会全体にとっても医療・介護費の増大という深刻な課題をもたらします。

だからこそ、私たちが本当に目指すべきは「ただ長生きする」ことではなく、「元気に長生きする」ことなのです。

日常生活の中で取り入れられるシンプルな習慣によって、体の中から老化を抑え、長寿遺伝子を活性化させる方法を紹介していきます。

生活習慣を変えていき健康寿命を延ばす

食事を見直すことが出来たら、生活習慣の見直しも行っていき、更に、健康寿命のアップをしていきます。

生活習慣を変えていく事で、体も心も老化スピードを抑えることができ、日々の健康に加えて、その健康を長期間継続し、快適な日々を過ごすことが出来ます。

いつまでも若々しく、元気で病気知らずの状態で過ごしていくために、少しずつ生活習慣を見直して、改善していきましょう。

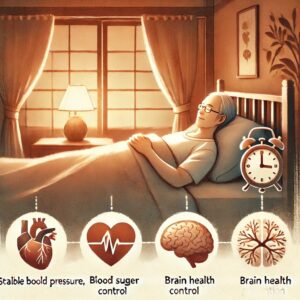

毎日の睡眠が健康を作っていく

睡眠は、体と脳を修復するために欠かせない時間になり、寝ている間に成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や免疫機能の強化が行われます。

良質な睡眠を確保することは、単に疲れを取るだけでなく、健康寿命を延ばす大きな要素なのです。

大切なのは「睡眠の質」、6〜8時間の睡眠が理想とされますが、ただ長く眠るだけでは不十分、就寝前にスマホやパソコンを使うとブルーライトで脳が覚醒し、深い眠りを妨げます。

また、夜遅い食事や飲酒も消化器に負担をかけ、眠りの質を低下させます。

就寝前は照明を落とし、リラックスできる習慣を取り入れ、軽いストレッチや深呼吸、温かいお風呂も副交感神経を優位にし、自然な眠気を促し、寝室は静かで暗く、快適な温度を保つことが重要になるのです。

良質な睡眠が続けば、血圧や血糖値の安定、認知症予防にもつながるので、睡眠はまさに「最高の栄養」であり、健康体を作るための基本習慣なのです。

小さな運動が生活習慣病の対策に

運動は健康寿命を延ばすために不可欠ですが、特別なスポーツをする必要はなく、大切なのは「体を毎日動かす習慣」を持つことです。

生活習慣病の予防に役立つ運動の基本は、有酸素運動と筋肉トレーニングを組み合わせることです。

有酸素運動は心肺機能を高め、脂肪を燃焼させ、ウォーキングやジョギング、自転車、軽い水泳など、無理のない範囲で取り入れると効果が高まります。

一方、筋トレは血糖値を下げ、基礎代謝を維持するのに役に立ち、腕立て伏せやスクワット、椅子を使った体操など、自宅で簡単にできる運動でも十分になるのです。

大切なのは継続すること、週に数回、短時間でも習慣にすれば、血圧や血糖値、中性脂肪の改善が期待できます。

毎日の運動より1週間の総時間を

多くの研究で明らかになっているのが「週に150分の中強度の運動」が最も長生きにつながり、軽く息が上がる程度のウォーキングやサイクリングなど。1回30分を週に5回行うを目安にしていきとりくんでいきしょう。

この程度の運動でも、心臓や血管を守り、血糖値の安定や肥満予防に効果をもたらし、さらに、うつや不眠の改善、認知症予防など、心身の幅広い健康維持に役に立つのです。

しかし、いきなり運動不足の人が急に150分を目指す必要はありません、まずは10分から始め、徐々に時間を延ばすのがコツです。

日常生活の中で「歩く距離を少し増やす」「エスカレーターではなく階段を使う」など、小さな積み重ねで達成できます。

下半身を鍛えることで老化しらず

「老化は足から始まる」と言われるほど、下半身の筋肉は健康寿命と直結し、歩く力や立ち上がる力が弱ると、転倒や骨折のリスクが高まり、要介護の原因に変わります。

下半身には、全身の筋肉の約70%が集中しており、特に太ももやふくらはぎを鍛えることが重要で、スクワットやかかと上げ運動など、自宅でできる簡単な運動で十分に効果があるのです。

筋肉を鍛えると血流が良くなり、冷えやむくみの改善にも効果を発揮、基礎代謝も上がり、肥満予防や血糖値の安定にも役立ちます。

毎日の生活にちょっとした運動を取り入れることで、足腰の衰えを防ぎ、健康寿命を大きく延ばすことができるのです。

歩数にとらわれず習慣を

歩くことは最も簡単で効果的な運動で、1日30分歩く習慣は、心臓病や糖尿病、がんの予防につながり、健康寿命を確実に延ばします。

歩くことで血流が改善し、血圧や血糖値が安定、さらに、脳への血流が増えることで、認知症予防にも効果を発揮し、筋肉や骨にも刺激が加わり、骨粗しょう症やサルコペニアの予防にもなるのです。

30分をまとめて歩けない場合は、10分を3回に分けても構いません、散歩、通勤や買い物のついでに歩く距離を増やすなど、生活の中で工夫すれば無理なく続けられます。

歩く速度は「少し息が上がる程度」が理想ですが、景色を楽しみながらのウォーキングはストレス解消にもなり、心の健康にもつながります。

座る時間が長いほど寿命が短く

便利な現代社会では、長時間座って過ごすことが当たり前になっていますが、「座りすぎ」は新たな生活習慣病として問題視されており、寿命を縮めるリスクがあるのです。

座っている間は筋肉がほとんど動かず、エネルギー消費が大幅に低下し、血糖値や血中脂質が上がりやすく、糖尿病や心臓病のリスクが増大します。

さらに、血流が滞ることで血栓ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞の原因となることもあるのです。

予防のためには、1時間に1回は立ち上がってストレッチや軽い運動をすることが大切になり、立って電話をする、階段を使う、通勤中に少し歩くなど、小さな工夫で十分効果があります。

座りすぎを避ける意識を持つことが、寿命を延ばすシンプルで確実な習慣になっていくのです。

第二の心臓、ふくらはぎを癒していく

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれるほど重要な部位で、歩いたり立ったりすることで血液を心臓に送り返すポンプの役割を果たしています。

しかし、加齢や運動不足でふくらはぎの筋肉が弱ると、血流が滞り、冷えやむくみ、動脈硬化のリスクが高まります。

予防には、ふくらはぎの運動やマッサージが有効で、かかとを上下に動かす「カーフレイズ」は手軽にでき、血流改善に役立ちます。

また、入浴後や就寝前にふくらはぎを揉むと、血行が良くなり疲労回復やリラックス効果が得られます。

血流が改善されれば、全身に酸素や栄養が行き渡りやすくなり、免疫力や代謝も向上、ふくらはぎを大切にすることは、まさに全身の健康を守ることにつながるのです。

免疫力と骨密度アップには日光浴を

太陽の光を浴びることは、ビタミンDの生成に欠かせません、ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にする働きがあり、高齢になると骨粗しょう症のリスクが高まりますが、日光浴はその予防に効果的になるのです。

また、ビタミンDは免疫機能にも関与し、感染症やがんの予防にも役に立ち、さらに、太陽光を浴びることで体内時計が整い、睡眠の質も向上していきます。

理想的なのは1日15〜30分程度、午前中に手や顔に日光を浴びていき、夏場は日焼け止めを活用し、長時間浴びすぎないよう注意が必要です。

腸内環境を整えることで病気知らずに

腸には、約100兆個以上の腸内細菌が存在し、そのバランスが健康を大きく左右します。

腸内環境が乱れると、便秘や下痢だけでなく、免疫力低下や肥満、糖尿病、認知症にまで影響することが分かっています。

腸内環境を整えるには、発酵食品と食物繊維をバランスよく摂ることが基本になり、納豆やヨーグルト、漬物などは善玉菌を増やし、野菜や海藻、きのこ類に含まれる食物繊維はそのエサになります。

また、十分な水分補給や適度な運動も腸の蠕動運動を促し、排便リズムを整えることに加え、ストレスを溜めないことも腸の健康には欠かせません。

「腸を整えることは体を整えること」、腸内環境を意識した生活習慣は、病気知らずの体を作り、健康寿命を大きく延ばしてくれるのです。

深呼吸で体を簡単リラックス

深呼吸は、最も手軽で効果的な健康法の一つになり、ゆっくりと息を吸い、深く吐き出すだけで、自律神経のバランスが整い、心身がリラックスします。

ストレスが続くと交感神経が優位になり、血圧や心拍数が上がり免疫力も低下、反対に、深呼吸は副交感神経を活性化させ、緊張を解きほぐす効果をもたらしてくれます。

また、深呼吸によって血液中の酸素濃度が高まり、全身の細胞に十分な酸素が行き渡り、このことにより、疲労回復が加速し、集中力や免疫力の向上にもつながります。

朝の目覚めや寝る前、仕事の合間など、1日に数回深呼吸を意識するだけで体全体がイキイキとよみがえります。

体全体の不調は口から始まる

歯や歯茎の健康は、見た目や食事だけでなく、全身の健康に直結し、口の中には数百種類もの細菌が生息しており、歯周病や虫歯が進行すると、それらの細菌が血流に乗って全身に影響を及ぼすのです。

近年の研究では、歯周病菌が心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病の悪化に関与していることが明らかになっています。

また、アルツハイマー型認知症の脳から歯周病菌が検出された報告もあり、口内環境の悪化は老化や病気のリスクを高める大きな要因とされています。

予防には、毎日の丁寧な歯磨きに加え、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間の汚れを取り除き、定期的に歯科検診を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

「口は体の入り口」であると同時に、健康寿命を左右する要の器官になるので、口内環境を整えることが、体全体の不調を防ぎ、長寿への道を開くのです。

スキンケアも寿命に関わる

スキンケアといえば女性の習慣と思われがちですが、実は、男性にとっても健康寿命を延ばす大切な要素です。

皮膚は体の最大の臓器であり、外部からの細菌や紫外線、乾燥などから体を守る重要なバリアの役割を担っています。

男性は、女性に比べて皮脂分泌が多く、加齢とともに乾燥やシミ、しわが目立ちやすくなります。

肌のバリア機能が弱まると、炎症や感染症が起こりやすくなるほか、皮膚がんのリスクも高まり、高齢男性は皮膚トラブルを放置しがちで、それが全身の不調につながることも少なくありません。

洗顔後の保湿、日焼け止めの使用は基本になり、バランスの良い食事や十分な睡眠も肌の健康を支える大きな要因です。

長寿の鍵を握る血管年齢

人間の体には、bが張り巡らされており、血管の健康は寿命そのものを決定すると言っても過言ではありません。

血管が、しなやかで若々しければ、全身に酸素と栄養が行き渡り、臓器も細胞も元気に働きます。

しかし、血管が硬く狭くなると、高血圧や動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を招くのです。

血管を守るためには、塩分や脂質の摂りすぎを避け、野菜や魚、大豆製品を中心とした食生活を意識していき、有酸素運動やストレッチで血流を促進し、禁煙や節酒を心がけることも欠かせません。

さらに、近年では、血管の柔らかさが長寿遺伝子の活性化とも関係していることが分かっています。

体温調整が睡眠の質に関係する

ぐっすり眠るためには「体温のコントロール」が重要になり、人は入眠時に体温が下がることで眠気を感じる仕組みを持っています。

そのため、スムーズに眠るには、就寝前に体温を一度上げて、その後ゆっくり下げることが効果的になるのです。

就寝1〜2時間前にぬるめのお風呂に入ると、体の深部体温が上がり、その後の放熱で自然と眠気が訪れ、寝室の温度や湿度を調整することも大切になっていきます。

夏は、エアコンで快適な環境を整え、冬は冷えすぎないよう布団や寝具を工夫しましょう。

逆に、寝る直前までスマホを使ったり、明るい照明を浴びたりすると、体温リズムやメラトニン分泌が乱れ、深い眠りが妨げられます。

体温調整を意識した生活習慣を身につけることで、熟睡が得られ、翌朝の目覚めも快適になります。

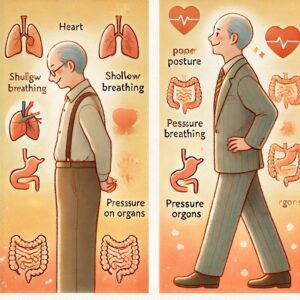

姿勢が不調の原因を引き起こす

猫背や前かがみの姿勢は、見た目の問題だけでなく、内臓の働きにも悪影響を及ぼし、背骨が曲がることで胸やお腹が圧迫され、呼吸が浅くなり、肺や心臓に負担がかかります。

さらに、胃や腸などの消化器も圧迫され、消化不良や便秘の原因になることがあるのです。

シニア世代では、加齢によって筋力が衰え、自然と姿勢が悪くなりやすい傾向があり、このことを放置すると、腰痛や肩こりだけでなく、内臓機能の低下につながり、健康寿命を縮めてしまうのです。

改善には、背筋や腹筋を意識して鍛えていき、ウォーキングの際に背筋を伸ばし、肩を開いて歩くことも良い姿勢を保つ訓練になります。

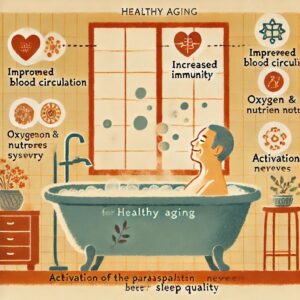

お風呂で健康寿命を延ばす習慣を

お風呂は一日の疲れを癒すだけでなく、健康寿命を延ばす力を秘めており、湯船に浸かることで血流が促進され、体の隅々まで酸素や栄養が行き渡ります。

また、体温が上がることで免疫力が活性化し、病気に強い体を作る効果も期待できます。

さらに、お風呂は心身をリラックスさせ、自律神経を整える効果があり、副交感神経が優位になることで、深い眠りを得やすくなり、睡眠の質が向上していくのです。

理想は、38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かっていき、熱すぎるお湯は心臓に負担をかけるため注意が必要です。

入浴後にコップ一杯の水分を補給することも忘れないようにしましょう。

まとめ

生活習慣を整えることは、健康寿命を大きく延ばすための確かな一歩で、睡眠の質を高め、体を修復する時間をしっかり確保することで、血圧や血糖値の安定、認知症の予防にもつながります。

さらに、歩く・軽く鍛えるといった小さな運動習慣は、下半身の衰えを防ぎ、血流や代謝を高め、生活習慣病の予防に直結します。

また、日光浴で骨と免疫を守り、姿勢や口内環境を整えることで、体全体の老化スピードも大きく変わります。

今日から少しずつ、自分の体を大切にする習慣を始めてみてください。この本を手に取ってくださり、本当にありがとうございました。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

45-2

コメント