目次

- 1 はじめに

- 2 健康寿命が伸びる食習慣

- 2.1 ケトン体食で長寿遺伝子に切り替え

- 2.2 野菜と果物の黄金比で摂る

- 2.3 朝食をしっかりと食べ1日に備える

- 2.4 冷ましてから食べる意識を

- 2.5 噛んで食べることでがん予防に

- 2.6 満腹まで食べることは止める

- 2.7 体にいい食材もほどほどに食べる

- 2.8 油の種類を見極めて対策

- 2.9 他の食材にはない青魚の栄養を

- 2.10 赤ワインで動脈硬化を対策

- 2.11 ミネラルを体に補給していく

- 2.12 鶏肉の力で血液をサラサラにしていく

- 2.13 お茶を食後に飲んで免疫を上げる

- 2.14 和食を味方に減量を行う

- 2.15 お肉を避けるのは重病の引き金に

- 2.16 体内のコゲを予防して健康体

- 2.17 無意識にやってしまう習慣に注意を

- 3 まとめ

はじめに

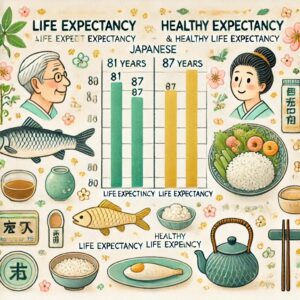

日本は世界有数の長寿国として知られており、厚生労働省の最新の統計によれば、日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳を超えています。

しかし、ここで忘れてはならないのが「健康寿命」という概念で、健康寿命とは、日常生活を自立して送り、介護を必要としないで暮らせる期間を指します。

実際には、男性で72歳前後、女性で75歳前後とされており、平均寿命との差はおよそ10年、この「不健康な期間」が存在することが、大きな社会問題となっています。

健康寿命が短いと、単に寿命を迎えるまでの時間が延びるだけでなく、その間にさまざまなリスクが生じます。

代表的なのが「アルツハイマー型認知症」、高齢化に伴って発症率が増加し、介護を必要とする大きな原因となってしまい、認知症が進行すると、本人の生活の質が著しく低下するだけでなく、家族の心身にも大きな負担をかけます。

また、要介護・要支援状態になると、寝たきりや転倒による骨折、さらには、うつや社会的孤立など、二次的な問題も引き起こされます。

こうした状況は本人にとって苦しいだけでなく、社会全体にとっても医療・介護費の増大という深刻な課題をもたらします。

だからこそ、私たちが本当に目指すべきは「ただ長生きする」ことではなく、「元気に長生きする」ことなのです。

日常生活の中で取り入れられるシンプルな習慣によって、体の中から老化を抑え、長寿遺伝子を活性化させる方法を紹介していきます。

健康寿命が伸びる食習慣

人が生きていくためには食事は欠かせないのですが、ただお腹を満たすだけでは健康寿命を縮めてしまいます。

現代は、食材が溢れ日本に馴染み深い食材以外にも、欧米、中華、イタリアンなど様々な国々の食材を気軽に食べることができ、食の楽しみの範囲は広がりました。

その反面、体質に合わない食事、特定の栄養素を摂り過ぎてしまい、肥満からの血管の病気、メンタル面に支障をきたし、健康寿命にも影響が出るのです。

食事をガチガチに制限をする必要性はありません、自分の食事をまずは見直していき、自分のできる範囲での食事習慣をつけていきましょう。

ケトン体食で長寿遺伝子に切り替え

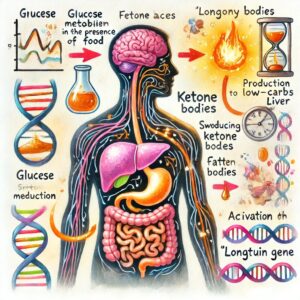

私たちの体は通常、ブドウ糖をエネルギー源として活動していますが、食事の間隔をあけたり、糖質を控えたりすると、肝臓で脂肪酸から「ケトン体」という物質が作られ、これが第二のエネルギー源となります。

このケトン体は、単なる代替燃料ではなく、体内の遺伝子にまで作用し、老化を抑えるスイッチを入れることが分かっており、それが「長寿遺伝子」と呼ばれるサーチュイン遺伝子です。

サーチュイン遺伝子は、細胞の修復やエネルギー効率の改善に関与しており、活性化されるとミトコンドリアの働きが高まり、細胞の老化が遅くなると考えられています。

つまり、ケトン体が作られる状態は、体の中から老化を止めるモードに切り替わるチャンスでもあるのです。

ケトン体を効率よく生み出すために、実践しやすい方法が「プチ断食」や「夕食を軽めにする」といった工夫です。

例えば、夜遅くに糖質を多く摂らないことで、翌朝の空腹時に体が自然とケトン体を利用しやすい状態になり、朝食で糖質を控え、良質なタンパク質や脂質を摂ることも、長寿遺伝子をオンにするサポートになります。

ただし、極端な糖質制限や過度な断食は体に負担をかけ、筋肉量の低下や免疫力の低下につながる恐れがあります。

あくまで「適度に糖質を控える」「食事の間隔を工夫する」といった無理のない範囲で取り入れることが大切です。

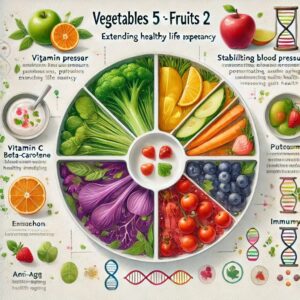

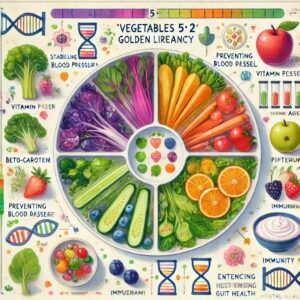

野菜と果物の黄金比で摂る

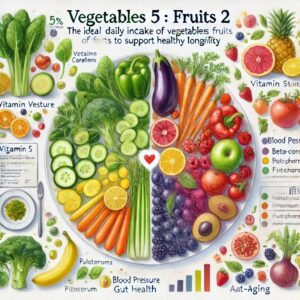

健康寿命を延ばすために欠かせないのが、日々の食事における栄養バランスで、意識したいのが「野菜5:果物2」という黄金比です。

厚生労働省の推奨でも1日350g以上の野菜摂取が望ましいとされていますが、実際には多くの人が目標に届いていません。

そこで意識的に食卓に野菜、果物を加えることで、自然に必要なビタミン・ミネラル・食物繊維を満たせるのです。

野菜には、抗酸化作用のあるビタミンCやβカロテン、カリウムなどが豊富に含まれ、これらは、血圧を安定させ、血管の老化を防ぐ働きがあります。

一方、果物には果糖が含まれるため摂り過ぎは注意が必要ですが、ポリフェノールやクエン酸など体を若々しく保つ成分が多く含まれています。

特にりんご、ベリー類、柑橘系の果物は抗酸化力が高く、老化予防や免疫力の強化に役立ちます。

また、野菜と果物を組み合わせることで、腸内環境を整える食物繊維と、善玉菌を育てるオリゴ糖をバランスよく取り込むことができ、腸は「第二の脳」と呼ばれ、免疫力や精神状態に大きな影響を与えるため、腸内環境の改善は健康寿命を延ばす大きな要因となります。

果物はデザートとして単独で食べるよりも、ヨーグルトと合わせたり、食後ではなく間食や朝食時に取り入れると血糖値の急上昇を防ぎやすくなります。

野菜は色のバリエーションを意識し、緑・赤・黄・紫と多彩な種類をそろえることで、幅広い栄養素をカバーできます。

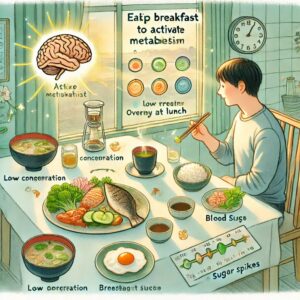

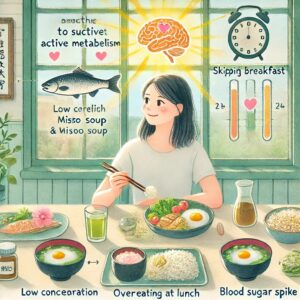

朝食をしっかりと食べ1日に備える

現代人の生活は忙しく、朝食を抜いたり、1日2食で済ませる人も少なくありません、しかし、健康寿命を考えると「1日3回の食事」を基本とし、特に朝食をしっかりと摂ることが重要です。

朝は、体内時計をリセットする大切な時間帯であり、食事をとることで代謝が活性化し、体と脳が活動モードに切り替わります。

朝食を抜くと、午前中にエネルギー不足から集中力や記憶力が低下しやすく、空腹が長く続いた反動で昼食を食べ過ぎ、血糖値の急上昇を招きやすくなるのも問題です。

血糖値の乱高下は糖尿病リスクを高めるだけでなく、老化を進める要因にもなります。

理想の朝食は、ご飯やパンなどの主食に、卵や魚、大豆製品といったタンパク質源を加え、野菜や果物を組み合わせることです。

和食の定番である「ご飯・味噌汁・焼き魚・野菜の小鉢」は、栄養バランスが整った朝食の代表例といえるでしょう。

一方で、夜遅くに食べ過ぎると、消化に負担がかかり、睡眠の質を下げてしまうので、夕食は腹八分目を意識し、朝食と昼食でしっかり栄養をとる方が体のリズムに合っています。

冷ましてから食べる意識を

「猫舌だから」と熱いものを冷まして食べる方もいますが、これは、健康寿命を延ばす習慣の一つ、なぜなら、熱すぎる食べ物や飲み物は、食道や胃の粘膜を傷つけ、慢性的な炎症を引き起こす危険性があるからです。

研究によれば、65℃以上の飲食物を日常的に摂取している人は、食道がんのリスクが高まるとされています。

熱い汁物やお茶、コーヒーなどはつい湯気の立つ状態で口にしてしまいますが、数分待つだけでも温度は下がり、粘膜への負担が減少します。

食道や胃の粘膜は繊細で、一度ダメージを受けると修復に時間がかかり、その繰り返しが老化を早め、がんのリスクを高めるのです。

また、熱いものを急いで食べると、やけどを防ぐために噛まずに飲み込む傾向が強まり、消化吸収にも悪影響を及ぼし、冷まして、よく噛んで食べることで、胃腸の負担を減らし、栄養の吸収効率も高まります。

さらに、高齢になると粘膜の回復力が低下しているため、熱すぎる飲食物には注意が必要です。

噛んで食べることでがん予防に

昔から「よく噛んで食べなさい」と言われますが、その意味は単なるしつけにとどまらず、よく噛むことは、健康寿命を延ばすための重要な食習慣なのです。

一口につき30回以上噛むと、唾液が十分に分泌され、唾液にはアミラーゼなどの消化酵素が含まれ、食べ物を効率よく分解するだけでなく、口腔内を清潔に保ち、細菌の増殖を防ぐ働きがあります。

さらに、唾液に含まれる成分には発がん物質を無害化する作用もあり、がん予防に直結するのです。

よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐ効果も期待ができ、早食いは肥満や糖尿病のリスクを高め、心筋梗塞や脳梗塞にもつながりますが、しっかり噛む習慣を持てば自然と食事量がコントロールされます。

また、噛む刺激は脳の血流を増やし、認知症の予防にも役立つとされ、高齢になるほど歯の健康は重要であり、義歯を使ってでも「噛む習慣」を維持することが推奨されます。

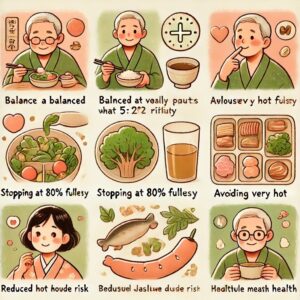

満腹まで食べることは止める

日本の長寿地域として知られる沖縄では、古くから「腹八分目に医者いらず」という言葉があり、これは食べ過ぎを避け、適度に満腹感を抑えることが健康長寿の秘訣であることを示しています。

実際、腹八分目で食事を終えると血糖値や中性脂肪の急上昇を防ぎ、内臓への負担を軽減できます。

食べ過ぎると、血糖値の上昇に伴ってインスリンの分泌が過剰となり、脂肪の蓄積や動脈硬化を 促進、また、活性酸素の増加により細胞の老化が進みやすくなることも分かっています。

一方で、腹八分目の食生活はサーチュイン遺伝子の活性化を助け、細胞修復や代謝の改善につながります。

腹八分目を実践するためには、早食いを避け、よく噛んでゆっくり食べることが大切です。

食べ始めてから20分ほどで満腹中枢が働き始めるため、時間をかけて食べれば自然と食事量を抑えられ、さらに、小皿を使って料理を盛りつけると視覚的に満足感が得られやすくなります。

「お腹いっぱい食べないこと」がむしろ体を若く保ち、生活習慣病を防ぎ、健康寿命を延ばす最大の秘訣となるのです。

体にいい食材もほどほどに食べる

健康情報では「これを食べれば長寿に」「体に良い食材」といった表現をよく目にしますが、どんなに体に良いとされる食品でも、毎日大量に摂取すれば逆効果になることがあります。

青魚に多く含まれるDHAやEPAは血管の若返りに役立ちますが、摂りすぎると酸化しやすく、逆に炎症を引き起こすこともあります。

緑茶のカテキンも抗酸化力が強い成分ですが、過剰に摂ると胃に負担をかけたり、鉄分の吸収を阻害したりすることがあります。

さらに、ナッツ類も適量なら心臓病や糖尿病予防に有効ですが、食べすぎると高カロリーゆえに肥満の原因となり得ます。

食材にはそれぞれ「適量」があり、バランスよく、少しずつ多種類の食品を組み合わせることが理想的です。

和食の「一汁三菜」のスタイルは、この点で非常に優れた食習慣といえるでしょう。

「体にいいから」と同じものを毎日食べ続けるのではなく、「今日は魚、明日は豆腐や大豆製品」とバリエーションを意識していきましょう。

油の種類を見極めて対策

油は太る原因、体に悪いもの、と考える人も多いですが、実際には「良い油」と「悪い油」があり、見極めて使い分けることが健康寿命を延ばす秘訣です。

悪い油の代表は、加工食品や揚げ物に多い「トランス脂肪酸」や「酸化した油」で、これらは血管を傷つけ、動脈硬化や心疾患のリスクを高めます。

一方で、体に良い油として注目されるのがオリーブオイルやえごま油、亜麻仁油に含まれるオメガ3系脂肪酸、これらは炎症を抑え、血液をサラサラに保ち、脳や心臓を守る働きがあります。

また、魚に含まれるDHAやEPAも代表的な良い油であり、認知症予防や血管の老化防止に有効になるので、日常生活では、サラダにオリーブオイルをかけたり、焼き魚や煮魚を食卓に取り入れたりすることで、自然と良質な油を取り込むことができます。

他の食材にはない青魚の栄養を

サバ、イワシ、サンマなどの青魚は、日本の伝統的な食卓を支えてきた食材、これらの魚には他の食材にはない栄養素が豊富に含まれており、まさに「天然のサプリメント」といえる存在です。

青魚に豊富なDHAとEPAは、血液をサラサラにし、血栓の予防や動脈硬化の改善に効果を発揮します。

さらに、脳の神経細胞を守り、認知症予防にも役に立ち、高齢化が進む日本において、青魚は健康寿命を延ばすために欠かせない食材なのです。

また、青魚にはビタミンDも多く含まれており、骨粗しょう症予防や免疫力の向上に役立ちます。

現代人は日光を浴びる機会が減り、ビタミンD不足が問題となっていますが、青魚を食べることで効率よく補うことができるのです。

さらに、青魚に含まれる良質なタンパク質は筋肉や臓器を維持する基盤となり、加齢による体力低下を防ぎます。

焼き魚、煮魚、缶詰など、調理方法を工夫すれば毎日の食卓に手軽に取り入れられ、青魚は「健康寿命を延ばすための宝庫」といえる存在なのです。

赤ワインで動脈硬化を対策

フランスではバターやチーズなど脂肪分の多い食事をしているにもかかわらず、心臓病の発症率が低く、その秘密の一つが、赤ワインに含まれるポリフェノールです。

赤ワインに豊富に含まれる「レスベラトロール」は、強力な抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐだけでなく、長寿遺伝子を活性化する働きがあると注目され、ポリフェノールは血管の炎症を抑え、動脈硬化を予防する効果もあります。

もちろん、アルコールである以上、飲みすぎは逆効果、1日グラス1杯程度の赤ワインが適量とされており、それ以上は肝臓への負担や生活習慣病のリスクを高めてしまいます。

飲まない人が無理に飲む必要はありませんが、適量を楽しむ人にとっては、赤ワインはまさに「薬にもなるお酒」といえるでしょう。

また、赤ワインに限らず、ぶどうやベリー類などの果物からもポリフェノールは摂取可能で、アルコールが苦手な人でも、これらの食品を取り入れることで同様の効果を得られます。

ミネラルを体に補給していく

私たちの体はビタミンやタンパク質だけでなく、わずかな量で重要な役割を果たす「ミネラル」によって支えられています。

カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレンなどは、代謝や免疫、骨や筋肉の維持に欠かせない栄養素ですが、現代人は加工食品や外食が増えたことで、これらの摂取が不足しがちになっています。

カルシウムは、骨の健康だけでなく、神経や筋肉の働きを正常に保ち、マグネシウムは、血圧を安定させ、不整脈の予防にも役立ちます。

鉄は、酸素を運ぶ赤血球の材料となり、特に女性や高齢者では不足しやすい栄養素で、亜鉛は味覚や免疫に関与し、欠乏すると風邪をひきやすくなります。

一方で、サプリメントで過剰に摂取するとバランスを崩し、体に害を及ぼすこともあります。

理想は日々の食事から自然に取り入れることです。小魚や海藻、豆類、ナッツ、野菜などを組み合わせることで、多種類のミネラルをバランスよく摂取できます。

鶏肉の力で血液をサラサラにしていく

鶏肉は、低脂肪で高タンパク質な食材として知られ、年齢を重ねても取り入れやすい食材で、胸肉やささみは脂質が少なく、筋肉を維持するために理想的なタンパク源です。

しかし、鶏肉の魅力はそれだけではなく、適切に調理することで血液をサラサラに保ち、生活習慣病の予防にもつながるのです。

鶏肉に含まれる「イミダペプチド」には抗酸化作用があり、細胞の酸化ストレスを減らす働きをもたらし、鶏皮や軟骨にはコラーゲンが豊富で、血管や関節の老化防止に役立ちます。

ただし、油で揚げたり、濃い味付けにすると、せっかくの健康効果が半減してしまいます。

おすすめは「蒸す」「茹でる」「焼く」など余分な脂を落とす調理法で、さらに、ネギや生姜、にんにくと組み合わせることで血流改善効果が高まります。

例えば、鶏胸肉をポン酢で和えたり、鶏肉のスープを野菜と一緒に煮込むなど、あっさりとした料理にするのが理想です。

お茶を食後に飲んで免疫を上げる

食後に一杯のお茶を飲む、この習慣は日本の文化の一部でもありますが、実は健康寿命を延ばす大切な知恵です。

緑茶に含まれるカテキンには、強力な抗酸化作用があり、血糖値や血中脂質の上昇を抑える働きがあります。食事の後に飲むことで、糖や脂肪の吸収をゆるやかにし、生活習慣病の予防に役立つのです。

また、カテキンには抗菌作用もあり、虫歯や歯周病の予防にも効果を発揮し、食後にお茶を飲むことで口腔内を清潔に保ち、口臭の防止にもつながります。

さらに、お茶に含まれるテアニンにはリラックス効果があり、ストレス軽減や睡眠の質向上にも貢献します。

ただし、注意したいのは、食後すぐに大量のお茶を飲むと鉄分の吸収を妨げる可能性があり、貧血気味の人は、食後30分ほどしてから飲むと良いでしょう。

緑茶だけでなく、麦茶やほうじ茶、烏龍茶なども食後の飲み物として取り入れられるので、食後の一杯を心と体を整える小さな習慣にしていきましょう。

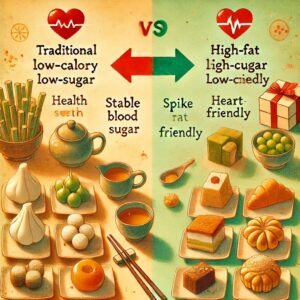

和食を味方に減量を行う

おやつは太る原因と思われがちですが、上手に選べば健康に役に立ち、低カロリー・低糖質の和菓子を選ぶことで、間食を楽しみながら健康を保つことができます。

洋菓子に多い生クリームやバターは高脂肪・高カロリーで、血糖値や中性脂肪を急上昇させやすい食品です。

一方で、和菓子の多くは小豆や寒天、もち米などを材料としており、脂質が少ないのが特徴になり、小豆にはポリフェノールや食物繊維が含まれ、血糖値の上昇をゆるやかにし、腸内環境の改善にもつながります。

おすすめは、羊羹や寒天ゼリー、大福などを小さめのサイズで楽しむ方法です。

少量でも満足感が得られ、食後の血糖値を安定させる効果をもたらし、さらに、緑茶と合わせることで、抗酸化作用がさらに高まり、健康効果が増します。

ただし「和菓子だから安心」と食べすぎてしまうのは禁物になり、1日1つ程度に抑えることで、ストレスを和らげつつ健康寿命を延ばす習慣となるのです。

お肉を避けるのは重病の引き金に

高齢になると「肉は控えた方がいい」と思い込む人も少なくありませんが、実際には年齢を重ねるほど「適度な肉食」が重要で、筋肉量を維持するためにはタンパク質が欠かせないからです。

加齢とともに筋肉が減少する「サルコペニア」は要介護の大きな原因となり、これを防ぐためには、魚や大豆製品だけでなく、消化吸収の良い肉類からもタンパク質を摂ることが大切です。

赤身の牛肉には鉄やビタミンB群が豊富で、疲労回復や貧血予防に役に立ち、鶏肉や豚肉も、それぞれ異なる栄養素を含み、健康に欠かせない存在です。

注意すべきは、脂身の多い部位を避け、焼きすぎず、煮る・蒸すといった調理法を選んでいき、過剰な油や塩分を控え、野菜と一緒に食べることでバランスが整います。

歳を取ったから肉はもう不要ではなく、歳を取ったからこそ肉が必要になり、タンパク質を味方につけて健康を維持していきましょう。

体内のコゲを予防して健康体

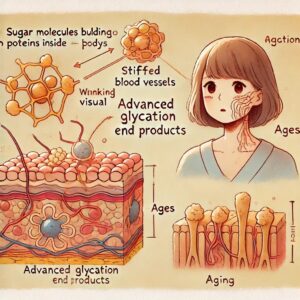

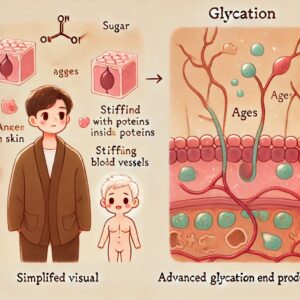

老化を早める要因の一つが「糖化」、糖化とは、余分な糖が体内のタンパク質と結びつき、「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質を作り出す現象です。

AGEsは肌のしわやたるみ、血管の硬化、骨の劣化などを引き起こし、まさに体を内側から老化させる元凶といえます。

糖化を防ぐためには、まず血糖値の急上昇を避けることが重要で、白米やパン、砂糖の多いお菓子を食べ過ぎないことが基本ですが、完全に控える必要はありません。

食物繊維の多い野菜を先に食べる「ベジファースト」や、糖質を最後に食べる「カーボラスト」など、食べ方の工夫で血糖値の上昇をゆるやかにできるのです。

また、調理法にも注意が必要です。高温で焼いたり揚げたりするとAGEsが増えやすいため、蒸す・煮るといった調理を心がけていき、お酢やレモン汁を加えると糖化を抑制する効果をもたらす事ができます。

無意識にやってしまう習慣に注意を

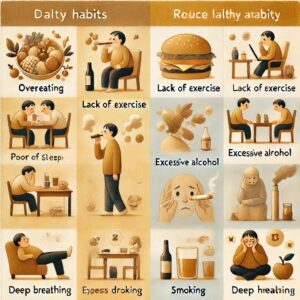

健康寿命を延ばすためには、良い習慣を積み重ねることが大切ですが、同時に「やってはいけない習慣」を避けることも重要になり、何気ない生活の中のクセや行動が、知らず知らずのうちに老化を早め、病気のリスクを高めていることがあります。

まず代表的なのが「食べ過ぎ」、満腹まで食べる習慣は血糖値や中性脂肪を急上昇させ、肥満や糖尿病、動脈硬化の原因となります。腹八分目を意識するだけで、体は軽くなり、長寿遺伝子も活性化しやすくなります。

次に「運動不足」、便利な生活で歩く時間が減り、筋肉量が低下すると、サルコペニアやロコモティブシンドロームに直結します。

ふくらはぎは“第二の心臓”とも呼ばれ、血流や代謝に大きな役割を果たし、日々のウォーキングや軽い筋トレを怠ることは、健康寿命を縮める近道になってしまうのです。

また、「睡眠不足」も深刻な悪習慣で、睡眠は体と脳を修復する時間であり、質の悪い睡眠が続けば免疫力の低下や認知症リスクの上昇につながるので、就寝前のスマホや夜更かしは、健康寿命を削る大きな要因です。

さらに「喫煙」と「過度の飲酒」は明らかな寿命短縮に繋がり、喫煙はがんや心疾患、脳卒中のリスクを高め、過度のアルコールは肝臓や脳にダメージを与え、少量であれば楽しめる赤ワインも、飲みすぎれば逆効果です。

最後に、「ストレスを溜め込む生活」も老化を加速させ、過剰なストレスはホルモンバランスを乱し、血圧や血糖値を上げ、免疫力を下げてしまうのです。

まとめ

健康寿命を延ばすために大切なのは、特別な食事法や極端な制限ではなく、毎日の小さな選択の積み重ねです。

さらに、熱すぎる食べ物を避ける、良質な油を選ぶ、青魚や肉を適度に食べるといった工夫は、血管や筋肉の若さを守り、生活習慣病の予防にも直結します。

また、食後のお茶、ミネラルの補給、和菓子や間食の選び方など、日常の楽しみを残しながら健康を維持できる方法も多くあります。

今日から少しの意識で、体は確実に変わり始めます。自分にできる範囲で続けられる食習慣を積み重ね、未来の自分のために健康寿命を伸ばしていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

45-1

コメント