目次

はじめに

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、そして脊柱管狭窄症が原因になり足が痺れてなどを起こす坐骨神経痛などに悩む方は増えています。

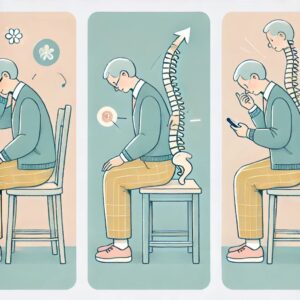

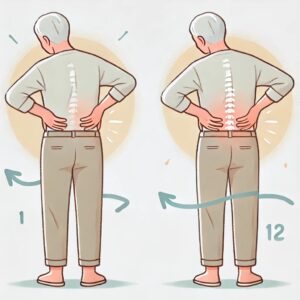

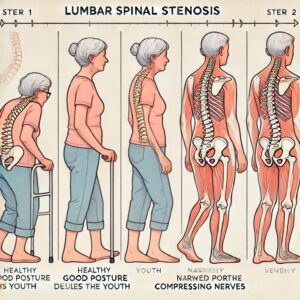

脊柱管狭窄症はいきなり起こることはなく、今までの姿勢の悪さ、癖が影響し背骨が変していく症状になります。

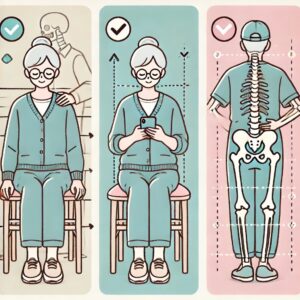

例えば、スマホやパソコンでの作業で前かがみになり、この姿勢を長時間とることで背骨に大きなダメージがかかります。

背骨は本来緩やかなカーブをしている首の骨が、不自然な体勢、姿勢によってストレートネックと呼ばれる現代病から引き起こすことも

ずっと座っていることでも自然と腰に負担がかかり、骨が変形していき、自分では思っている以上に背骨が曲がってしまうのです。

まずは、脊柱管狭窄症のことを知っていき、今の生活習慣を見直すきっかけにし、突然の痛みと決別をしていきましょう。

脊柱管狭窄症を知ることから

脊柱管狭窄症は、全国で500万人以上の患者数がいると言われ、ここ数年はスマホやパソコンの普及で患者数が増加しています。

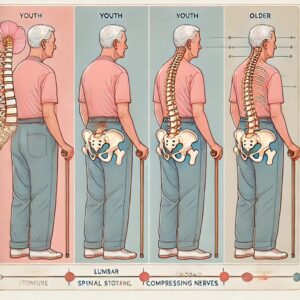

それだけではなく、平均寿命が延びたことでの加齢による影響もあり、ヘルニアやすべり症の経験が年々悪化し、脊柱管狭窄症になることも多いのです。

2011年には、診断のガイドラインも変更、加齢による腰痛の症状も脊柱管狭窄症と診断され、他にも腰椎椎間板ヘルニア、腰椎変性すべり症、など広義の脊椎管狭窄症と捉えられるようになったのです。

脊柱管狭心症の痺れや痛みを訴える方は、60歳前後から多くなるのですが、実は30代後半や40代から徐々に背骨の変形が見られることがわかっています。

高血圧や糖尿病などは注目されがちな病気の引き金になりますが、体を支える腰の骨の変形してしまうことでQOLが大きく減少してしまいます。

私には関係ないとは思わずに、今日から意識していき脊柱管狭窄症を予防、対策、生活改善を 行っていきましょう。

放置をされがちな現状

座るときに背中を丸める、立つときに片足に体重をかける、長時間スマホをのぞき込むなど、日常の何気ない習慣が背骨に負担をかけています。

その結果、長年の積み重ねによって背骨に異常が生じている人は、実に7〜8割にものぼるといわれています。

しかし、多くの人は「加齢のせいだから仕方ない」「少しの痛みなら我慢できる」と考え、そのまま生活を続けてしまうのです。

一方、医療現場での検査に目を向けると、脊柱管狭窄症をはじめとする異常はMRIで確認できるにもかかわらず、実際に痛みやしびれといった症状を発症するのは約10%にとどまるという報告もあります。

つまり背骨に異常があっても、自覚症状がないために病院に行かず、患者数にカウントされない人が多く、この「隠れ患者」の存在が、脊柱管狭窄症の実態を見えにくくしています。

さらに、日本人は手術に対して強い不安や恐怖心を持つ傾向もあり、「何をされるのかわからない」「一度手術をすると元に戻れないのでは」という先入観から、病院に行くこと自体を避けてしまう人も少なくありません。

その結果、症状が進んでからようやく医療機関を受診するケースも多く見られます。

このように、日本では姿勢の悪さが背骨の異常を招きやすく、さらに自覚症状が乏しいことや医療への不安から受診が遅れるという二重の問題が存在しています。

症状が出てからでは改善に時間がかかるため、正しい知識を持ち、日常から姿勢を整える習慣を意識することが大切です。

背骨のズレが痛みの原因に

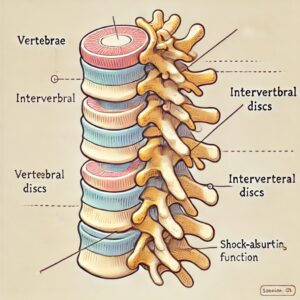

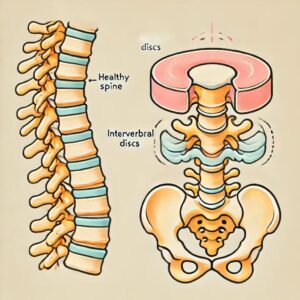

背骨は医学用語で脊柱と呼ばれ、脊柱は椎骨と呼ばれる小さな骨がブロックのように積み重なってできており、その形はまるで積み木を縦に並べたような構造です。

そして、その一つひとつの骨の間にはゼリー状のクッションが存在しているのが椎間板、椎間板は衝撃を吸収し、骨同士が直接ぶつからないように守る役割を担っているのです。

健康的な人の背骨はまっすぐではなく、緩やかなS字カーブを描いており、この形によって全身にかかる重力や衝撃がバランスよく分散されています。

ところが、この自然なカーブが失われると問題が生じてしまい、椎間板がはみ出したりすり減ったり、あるいは椎骨がずれることで、積み木のバランスが崩れるように脊柱の構造に不都合が起こります。

この不都合はやがて背骨の中を通る大切な神経に影響を与え、脊柱の中心には「脊柱管」と呼ばれるトンネルがあり、その中を脳と手足など体の各部位をつなぐ神経が通っています。

神経は電線のように全身へ信号を送り、逆に手足で感じた感覚を脳へ伝える重要な役割を果たしているのです。

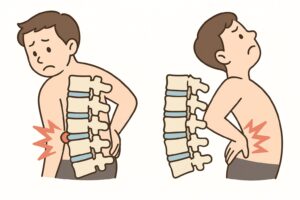

しかし、椎骨のズレや椎間板の異常によって脊柱管が狭くなると、中を通る神経が圧迫され、神経は非常に敏感であるため、わずかな刺激でも痛みやしびれといった症状を生じます。

腰の神経が圧迫されれば腰痛や下肢のしびれ、歩行障害が現れ、頚椎で圧迫が起これば手や腕の感覚異常につながります。

これは脊柱管狭窄症の典型的な症状であり、背骨のズレがその根本的な原因のひとつなのです。

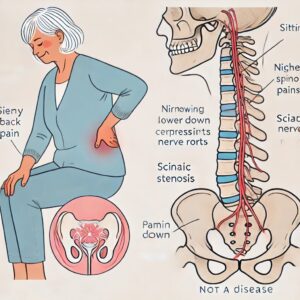

坐骨神経痛との関係性

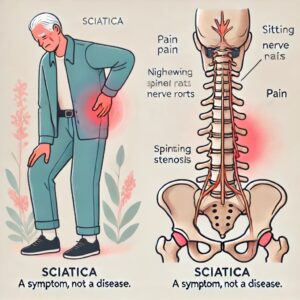

坐骨神経痛という言葉を耳にすることは多いですが、これは頭痛や腹痛と同じく「症状の名前」であり、病名そのものではありません。

その原因の一つに脊柱管狭窄症があり、脊柱管が狭まり、中を通る神経が圧迫されることで腰から足にかけて痛みやしびれが生じ、これが坐骨神経痛として現れるのです。

ただし、原因は脊柱管狭窄症だけではなく、仙腸関節の不具合やハムストリング(太もも裏の筋肉)の異常などからも生じることが知られています。

背骨の中をまとまって通っていた神経の束は、腰椎のあたりで房のようにばらけ、脚へと伸びていきます。

その中でも坐骨神経は人体の中で最も太く長い神経であり、この経路のどこかで障害が起きると痛みやしびれが出やすくなるのです。

症状は人によってさまざまで、経験した人にしか分からないつらさがあり、例えば「長く歩けない」「立っているだけで辛い」「椅子に座り続けるのが苦しい」「前かがみになるだけで痛みが走る」など、日常生活に直結する不便さが特徴的です。

中でも典型的なのが「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる症状です。

これは50メートルも歩かないうちに足の痛みやしびれで歩けなくなり、しばらく休むとまた歩けるようになるという状態を繰り返すものです。

本人にとっては「少し歩くだけで限界が来る」ため、外出や買い物すら苦痛になり、生活の質が著しく低下してしまいます。

しかし、痛みが強いからといって外出を避け、家に引きこもってしまうと事態はさらに悪化し、動かないことで下肢の筋肉が減少し、神経への負担が軽減されるどころか、症状が進行するのです。

筋肉が弱れば歩行機能も低下し、最悪の場合は寝たきり、慢性的な痛みと不自由さから気分が落ち込み、うつ病を発症するケースも少なくないのです。

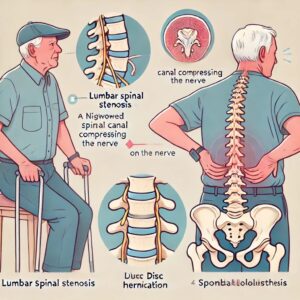

腰椎に起こる障害を知ろう

私たちの腰は、体を支え、動きを生み出す重要な役割をにない、その中心となるのが腰椎であり、ここに不具合が生じると生活の質が大きく低下します。

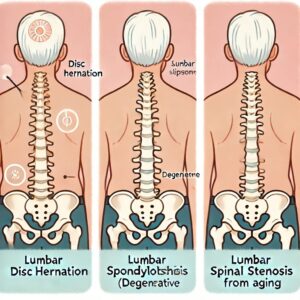

腰椎に起こる障害は、大まかに脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎分離症、腰椎すべり症の4つに分けられ、それぞれ特徴があり、原因や症状も異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

まず「脊柱管狭窄症」は、腰椎の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経を圧迫することで痛みやしびれが起こり、歩くと足に痛みやしびれが出て休むと回復する「間欠性跛行」が特徴的で、高齢者に多く見られます。

次に「腰椎椎間板ヘルニア」、椎骨の間にある椎間板が外に飛び出し、神経を圧迫することで強い腰痛や下肢のしびれを引き起こし、重い物を持ち上げる、急な動作、姿勢の悪さなどが原因になりやすく、比較的若い世代にも多い疾患です。

「腰椎分離症」は、腰椎の一部が疲労骨折のように分かれてしまう状態です。

成長期のスポーツをする若年層に多く、繰り返しのジャンプや腰を反らす動作で発症します。腰の痛みが主な症状で、進行すると日常生活にも支障をきたします。

最後に「腰椎すべり症」、これは分離症から発展する場合や加齢に伴って椎骨がずれてしまうことで起こります。

ずれた椎骨が神経を圧迫するため、腰痛や下肢のしびれ、歩行障害を伴います。特に中高年の女性に多く、脊柱管狭窄症と症状が似ていることも少なくありません。

このように、腰椎にはさまざまな障害が起こり得ます。それぞれ原因や特徴が異なるものの、共通して言えるのは早期の発見と対策が重要であることです。

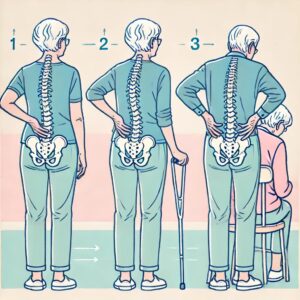

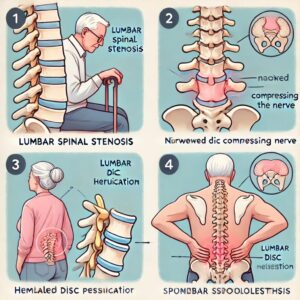

脊柱管狭窄症にも段階がある

脊柱管狭窄症は、誰もがある日突然発症するわけではなく、長年にわたって背骨に負担をかけ続け、その積み重ねの結果として症状が悪化していく段階があります。

最初に現れる「初期症状」は、多くの場合は腰回りのだるさや疲労感、体を伸ばしたときに軽い痛みを感じることもあり、この状態は筋・筋膜性腰痛と呼ばれます。

筋肉痛のような感覚が中心で、まだ神経そのものが障害されているわけではなく、筋肉は骨と骨をつなぎ、体を動かす役割を担っています。

久しぶりに激しい運動を行ったり、長時間同じ姿勢を続けたりすると筋肉が炎症を起こし、腰のだるさにつながります。これは比較的多くの人が経験する段階です。

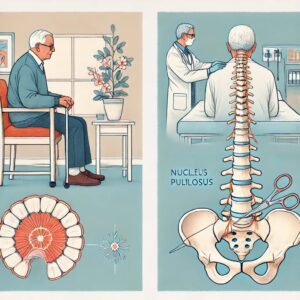

次の段階が「椎間板症」、椎骨と椎骨の間にあるゼリー状の椎間板は衝撃を吸収する大切なクッションですが、その中心にある髄核が腰椎からわずかにはみ出すことがあります。

軽傷のうちであれば自然に元の位置に戻ることも多く、痛みは断続的で、安静にすると落ち着くのが特徴で、この段階であれば回復が見込めますが、繰り返し負担をかけると悪化しやすくなります。

さらに症状が進むと「椎間板ヘルニア」と診断される段階に移行し、椎間板の髄核が大きく飛び出し、神経を圧迫することで強い腰痛が生じます。

坐骨神経痛と呼ばれるお尻から足にかけてのしびれや痛みも現れ、日常生活に大きな影響を及ぼすことになります。

そして、最終的に「椎間板ヘルニア」と「脊柱管狭窄症」が併発するケースも珍しくありません。

椎間板の変性に加えて脊柱管そのものが狭くなり、神経が長期間圧迫され続けることで、慢性的な痛みや歩行障害が強く現れる段階へと進行し、保存療法だけでは改善が難しくなることもあります。

このように、脊柱管狭窄症には「だるさ」から始まり、「椎間板症」「椎間板ヘルニア」、そして「脊柱管狭窄症」へと悪化していく段階があります。

ヘルニアとの混合型が9割

腰痛には大きく分けて二つのタイプがあり、一つは前かがみになったときに痛みが増すタイプ、もう一つは体を後ろにそらすと痛みが強くなるタイプです。

前かがみタイプは椎間板ヘルニア、後ろにそらすタイプは脊柱管狭窄症の特徴とされています。

脊柱管狭窄症とは、体を後にそらすと、この神経の通る空洞がさらに狭まり、神経への圧迫が強くなって痛みが悪化し、歩いたり走ったりすると神経が刺激され、腰や足にしびれや痛みが現れるのもこのためです。

一方、椎間板ヘルニアは、前かがみになると飛び出した部分がさらに押し出され、痛みやしびれが強くなり、若い世代にも見られる疾患ですが、放置すると慢性化し、日常生活に支障をきたします。

しかし、近年では、この二つが単独で起こるケースは少なく、椎間板ヘルニアから脊柱管狭窄症に移行するケースが多く、その移行の過程で両方の特徴を併発することが多いのです。

実際、脊柱管狭窄症と診断される患者の約9割は、椎間板ヘルニアとの混合型といわれています。

混合型になると治療の難しさが一気に増加、例えば、椎間板ヘルニアを治療しても脊柱管の狭窄が残れば症状は改善しませんし、逆に狭窄に対する治療をしてもヘルニアが原因の痛みは残ってしまいます。

つまり、どちらか一方に的を絞った治療では完全な回復が得られず、「治療をしたのにまだ痛い」という状態に陥りやすいのです。

そのため、治療を受けても痛みが残る場合は我慢せず、必ず医師に相談し治療方法の見直しをすることが大切です。

体が出すサインを見落とさない

脊柱管狭窄症の痛みは人によって異なりますが、共通して現れるサインを見逃さないことが大切になり、例えば、「長い距離を歩けなくなった」と感じたときは、その可能性が高まります。

さらに、振り返る動作や腰を後ろに反らした際に痛みが走る場合も同様で、典型的な症状の一つです。

加えて、下肢へのしびれや正座をすると痛みが強まる、夕方になると痛みが増してくるといったパターンも多く見られます。

興味深いのは、お風呂に入ると症状が和らぎ、痛みから一時的に解放される場合があることです。

これは、脊柱管狭窄症の特徴の一つで、温熱によって血流が改善され、神経の圧迫が軽減されることが背景にあり、このようなサインに気づくことで早期発見につながるのです。

一方、椎間板ヘルニアにも独自のサインがあり、前かがみになると痛みが強く出るのが特徴で、日常動作の中では顔を洗うときや物を拾うときなどに症状が現れます。

こうした場面で違和感を覚えるなら、腰椎に負担がかかっている可能性を疑い、軽い段階であれば「ゆっくりと屈んでみる」ことで症状が出るか確認できます。

しかし、放置して悪化していくと生活への影響は大きく、長時間の座位が困難になり、30分も座っていられないこともあります。

また、夜も痛みやしびれで熟睡できず、長く睡眠を取れない、朝起きた時点で腰や足に強いしびれを感じるといった状態に進行することも少なくありません。

脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアは、いずれも「体が出すサイン」をきっかけに早期に対処することが重要で、疲労や一時的な腰痛と見過ごしてしまうと、気づいたときには進行していたというケースも多くあります。

脊柱管狭窄症の手術は進化している

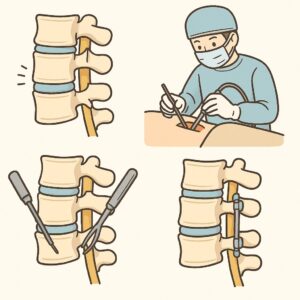

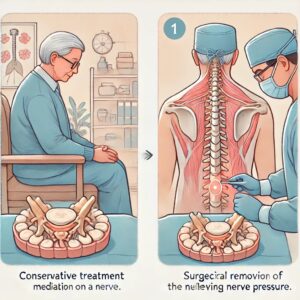

脊柱管狭窄症は保存療法で改善しない場合、最終的に手術が選択肢となります。

かつては大がかりな手術が一般的でしたが、現在では技術が大きく進歩し、患者への負担を減らす工夫が進められています。

まず「腰椎広範椎弓切除術」、これは最も古くから行われてきた方法で、神経を圧迫している脊柱管を広く開放するために、腰椎後方の椎弓を大きく切除する術式です。

圧迫が広範囲に及ぶ場合に有効ですが、切除範囲が広い分、腰椎の安定性が低下しやすいという課題があります。

そこで、改良されたのが「開窓式部分椎弓切除術」、これは椎弓の一部だけを窓を開けるように切除し、圧迫部分だけを除圧する方法です。

必要最小限の切除で済むため、脊椎の安定性を保ちながら神経への圧迫を軽減でき、術後の回復も比較的早いのが特徴です。

さらに、近年増えているのが「片側侵入両側除圧術」、これは背中の片側から小さな切開を加え、そこから内視鏡や特殊器具を用いて左右両側の神経を除圧する方法です。

従来のように広範囲を切開する必要がなく、筋肉や靭帯の損傷が少ないため、患者の体への負担が軽減され、早期の社会復帰が可能になります。

また、神経の圧迫を取り除くだけでは安定性が保てない場合には「固定術」が行われ、椎骨同士をボルトやプレートでしっかり固定する手術で、椎間板の変性やすべり症を伴うケースに適応されます。

固定によってぐらつきを防ぎ、神経への刺激を抑えることができますが、隣接する椎間への負担が増える可能性があるため、適応には慎重さが求められます。

このように、脊柱管狭窄症の手術は一つではなく、患者の状態や圧迫の範囲に応じて選択されます。

かつては「手術=大掛かりで怖い」というイメージが強かったものの、今では、体にやさしい方法も普及しているので、医師とよく相談し、自分に合った手術法を選ぶことが、症状改善への第一歩となるのです。

椎間板ヘルニアの手術

椎間板ヘルニアは、保存療法で症状が改善しない場合には、手術が検討されます。

代表的な方法が、飛び出した髄核を切除する手術で、圧迫している部分だけをカットすることで神経への刺激を取り除き、痛みを軽減させます。

近年では内視鏡を用いた低侵襲の方法も増えており、切開を最小限にして患者への負担を減らすことが可能になっています。

一方で、髄核をカットせずに椎間板の機能を保ちながら治療する方法もあり、その一つが「インプラント化するジェルを注入する方法」です。

椎間板に特殊なジェルを注入し、飛び出した部分を補強することで圧迫を軽減させ、切除と異なり椎間板の形を維持できるため、将来的な背骨の安定性を考慮した治療法として注目されています。

ただし、椎間板ヘルニアは単独で発症することもあれば、脊柱管狭窄症を併発している場合も少なくありません。

狭窄症を伴うケースでは、単にヘルニアを処置するだけでは症状が十分に改善しないこともあるため、治療方針は慎重に決める必要があります。

そのため、どの方法が最適かは担当医と十分に相談し、自分の状態に合った手術法を選ぶことが重要です。

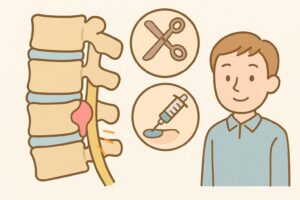

手術をしない治療方法も

脊柱管狭窄症は、すべての患者の方が手術を必要とするわけではなく、実際、多くの場合は「保存療法」と呼ばれる手術を行わない方法が選ばれます。

保存療法には、薬物療法、理学療法、運動療法、放射線療法、心理療法などがあり、それぞれの特徴を理解することが重要です。

まず「薬物療法」、痛みや炎症を和らげるために消炎鎮痛薬(NSAIDs)が用いられたり、神経の過敏を抑える薬、血流を改善する薬が処方され、痛みを抑えることで日常生活の動作がしやすくなり、活動量を維持する助けになります。

次に「理学療法」、牽引療法や温熱療法、電気治療などが代表的で、腰や足の血流を改善し、筋肉の緊張を和らげる効果があり、温熱療法は自宅でも入浴や温湿布を取り入れることで再現でき、症状の軽減に役立ちます。

「運動療法」も欠かせず、狭窄症では歩行が困難になりがちですが、過度に安静にしていると筋肉が衰え、かえって症状が悪化してしまいます。

背筋や腹筋を鍛える体操、軽いストレッチやウォーキングなどを無理のない範囲で行うことで、背骨を支える筋肉を強化し、症状の進行を防ぐことができるのです。

「放射線療法」は、強い痛みに対して用いられることがあり、局所に放射線を照射して炎症や神経の過敏を抑える方法で、頻繁に行われる治療ではありませんが、薬で効果が乏しい場合の選択肢となります。

最後に「心理療法」、慢性的な痛みは心にも影響を与え、ストレスや不安が痛みをさらに強く感じさせることがあり、心理的なアプローチにより、痛みの受け止め方や生活習慣を調整し、心身両面から症状を軽減させるのです。

このように、脊柱管狭窄症には手術をしない治療法も多く存在し、症状の程度や生活の質に応じて、まずは保存療法を取り入れるのが一般的です。

まとめ

脊柱管狭窄症は、加齢や姿勢の悪さ、スマホ操作などで背骨に負担がかかり、神経の通り道が狭くなることで痛みやしびれが起こる病気です。

放置すると歩行障害や生活の質の低下を招きますが、初期段階では腰のだるさや軽い痛みから始まり、進行とともに椎間板ヘルニアを併発することもあります。

治療は大きく手術と保存療法に分かれ、手術では体への負担を減らす低侵襲法が主流になっています。

一方、保存療法では薬や温熱療法、運動療法などで血流や筋力を改善し、症状の緩和を目指し、早期に体のサインを見逃さず、生活習慣の見直しと医師との連携が予防と回復の鍵になります。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

42-1

コメント