目次

はじめに

低血糖とは、血糖値が低い状態のことを指し、普段なら私たちの体は、常に血糖値を正常に保とうとします。

しかし、不健康な食生活や生活習慣によって、血糖値の乱高下を何度も繰り返してしまうと、血糖値が上がりにくく、頻繁に低血糖状態になったり、正常に戻りきらない状態が続くのです。

血糖値が正常値に戻らないことで、体には様々な悪影響を及ぼしてしまい、日常の異常な睡魔、頭痛、不安感、イライラ、慢性疲労、過食など

このような症状を低血糖のせいだとは思わず、体質や年齢、ストレスで片付けてしまい低血糖の放置が続くのです。

現代の生活習慣は血糖値の乱高下がしやすく、低血糖状態の方も多くおられますので、まずは低血糖の事をしっかりと理解して、隠れ低血糖を改善し、元気な毎日を送っていきましょう。

低血糖を解消する生活リズムを

今では気軽に場所を選ばずに食べ物を食べることができますが、そんな環境下だからこそ自分で血糖値をコントロールしていく必要があります。

血糖値をコントロールするためにも、今の食事や生活習慣を少しずつ変えていき、血糖値の乱高下を防ぎ、低血糖を抑制し日々の不調を防ぎましょう。

血糖値のコントロール術が身につくことで血糖値の安定に加えて、メンタル面も安定していきます。

一気に食事や生活習慣を変えてしまうとストレスに変わり、かえって食事量が増してしまうので、自分のペースで血糖値の調整を始めましょう。

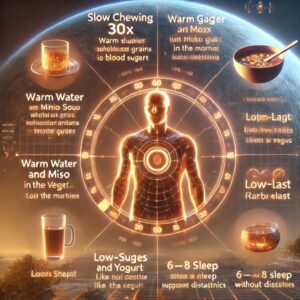

1口30回噛む事で血糖値が下がる

血糖値が乱れやすい人には「早食い」の傾向が強いといわれ、忙しさや習慣から噛まずに食事をしてしまうと、短時間で多くの量を食べてしまい、過食につながります。

その結果、血糖値は急激に上昇し、さらに胃腸にも大きな負担がかかってしまい、血糖値の安定を目指すうえで、食べ方そのものを見直すことが欠かせません。

そこで意識したいのが「1口30回噛む」という習慣で、噛む回数を増やすことで、食べ物が細かく砕かれ、消化吸収がゆるやかになります。

その結果、血糖値の急上昇を抑えることができるのですが、普段あまり噛まずに食べている人にとって、いきなり30回を意識するのは難しいかもしれません。

その場合は、最初のひと口だけを30回噛むようにする、あるいは10回、20回、30回と少しずつ回数を増やす工夫を取り入れると、無理なく習慣化できます。

噛むことの効果は血糖値の安定だけではなく、よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食欲が自然に抑えられます。

そのため、食べる量を以前より減らすことができ、肥満の解消にもつながり、噛むことで唾液が分泌され、胃腸での消化を助けるため、臓器への負担も軽減されます。

カフェインの量を見直していく

日常生活の中で、コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなど、カフェインを含む飲み物は非常に身近です。

適量であれば眠気を防ぎ集中力を高める効果がありますが、過剰に摂取すると血糖値や体調に悪影響を及ぼす可能性もあり、低血糖の症状が出やすい人は、カフェインとの付き合い方に注意が必要です。

カフェインには交感神経を刺激してアドレナリンを分泌させる作用があり、一時的に頭を冴えさせる働きがあります。

しかし、その反動として血糖値が下がりやすくなり、だるさや疲労感を感じやすくなります。

朝起きてすぐにコーヒーを飲む人が、時間が経つとぐったりしてしまうのはこのためで、夕方以降に摂取すれば睡眠の質が低下し、翌日の体調不良や血糖コントロールの乱れにもつながります。

さらに、無意識のうちにカフェインを過剰にとっているケースも少なくありません。

コーヒーを1日に何杯も飲むほか、紅茶や緑茶、さらには清涼飲料やチョコレートにも含まれているため、気づかないうちに摂取量が増えているのです。

カフェインに敏感な人では、不安感や動悸を引き起こすこともあります。

大切なのは「摂りすぎないこと」、1日の目安はコーヒーで2〜3杯程度にとどめ、夕方以降は控えるように心がけていき、水や麦茶などカフェインを含まない飲み物を取り入れることで、自然とバランスを取ることができます。

主食を米にしていく

主食の選び方は、血糖値や腸の健康に大きな影響を与え、小麦製品は便利で身近な食品ですが、注意が必要です。

パンや麺に含まれるグルテンは腸に炎症を起こしやすく、腸の粘膜にすき間をつくる「リーキーガット」と呼ばれる状態を招くことがあります。

その結果、腸の機能が低下し、栄養吸収の妨げや免疫力の低下につながりやすく、こうした背景から、近年は「グルテンフリー」が注目を集めています。

しかし、小麦を単純に米粉に置き換えただけの食品には落とし穴があり、米粉製品は小麦に比べてグルテンは含まれませんが、加工の過程で砂糖や添加物が多く使われることも少なくありません。

結果として、血糖値を乱すリスクが増えてしまうこともあり、グルテンを避けるだけでなく、食品全体の成分を意識することが重要になるのです。

また、白米も血糖値を上げやすい食品である点は見逃せません、白米は精製度が高く、GI値が高いため、食後に血糖値が急激に上昇しやすくなります。

これを防ぐためには、白米から雑穀米や玄米へと切り替えていき、雑穀米や玄米は食物繊維やビタミン、ミネラルを豊富に含み、消化吸収がゆるやかになるため、血糖値の上昇を抑える効果が期待できるのです。

雑穀や玄米を取り入れる工夫をしながら、体にやさしい食生活へとシフトしていくことが、血糖値の安定と健康的な毎日につながります。

朝食欲がない場合は汁物から

朝に食欲がわかず、固形物を口にするのがつらいという人は少なくありませんが、朝食を抜いてしまうと、血糖値が不安定になり、午前中の集中力や体力が低下してしまいます。

そのような場合には、無理にご飯やパンなどを食べる必要はなく、温かい汁物から始めるのがおすすめになり、味噌汁やスープなどの汁物は消化に優しく、体全体を内側から温める効果があります。

体温が上がることで自律神経の切り替えがスムーズになり、活動モードへの移行が自然に促されるのです。

最初は具材が少ないシンプルな汁物でも十分、お湯に少し味噌を溶かしただけでも、体にエネルギーが入り、胃腸が目覚めてきます。朝食に慣れてきたら、野菜や豆腐、卵などの具材を加え、徐々に栄養を補える形に変えていくとよいでしょう。

無理なく段階を踏むことで、自然と朝食習慣を身につけることができます。

また、最近では朝にプロテインを飲む人も増えていますが、タンパク質をしっかり摂ることは筋肉や代謝を維持するために大切ですが、その飲み方には注意が必要です。

冷たい水や牛乳で溶かして飲むと、まだ目覚め切っていない胃腸に負担をかけ、消化吸収も悪くなってしまいます。

常温の水や、温めたミルク、豆乳などで溶かして飲むことで、臓器を温めながらタンパク質を取り込み、吸収率を高めることができます。

朝に食欲がない人でも、温かい汁物や工夫したプロテインから始めれば、無理なく体を目覚めさせ、午前中を快適に過ごせるエネルギーを取り入れることが可能です。

食物繊維で血糖値の上昇を緩やかに

血糖値の急激な上昇を抑えるために欠かせないのが「食物繊維」です。

食物繊維は人間の消化酵素では分解されない成分で、胃や腸をゆっくりと通過するため、糖質の吸収を穏やかにしてくれ、血糖値の上昇がゆるやかになり、食後の血糖値スパイクを防ぐことができるのです。

食物繊維を多く含む代表的な食品は、野菜、きのこ、海藻類で、キャベツやごぼう、ブロッコリーなどの野菜は食物繊維が豊富で、しかも、噛み応えがあるため満腹感を得やすく、食べ過ぎ防止にも役立ちます。

きのこ類は低カロリーでありながら食物繊維が多く、料理に加えるだけでボリューム感が増し、自然と食事全体の糖質量を抑えることができます。

さらに、海藻類は水溶性食物繊維を豊富に含み、腸内環境を整えながら血糖値の安定に貢献します。

また、食物繊維には食べ過ぎを防止する効果もあるので、胃の中で水分を含んで膨らみ、満腹感を長時間維持してくれるため、間食や糖質の摂りすぎを自然に抑えてくれるのです。そのため、糖尿病予防や肥満改善にも大きな効果が期待できます。

カーボラストの意識を

お腹が空いていると、つい主食から手を伸ばしてしまいがちです。

白米やパン、麺類などの糖質を先に食べると、血糖値は一気に上昇し、その後の急降下によって眠気や倦怠感が起こりやすくなります。これを防ぐために有効なのが「カーボラスト」という食べ方の工夫です。

カーボラストは、糖質を最後に食べることを意識する方法で、食事の最初に肉や魚、豆腐や卵といったタンパク質の食品、また野菜やきのこ、海藻などの食物繊維を含む食品を先に食べます。

こうすることで消化のスピードがゆるやかになり、糖質が体に吸収される際の血糖値の上昇が抑えられるのです。

野菜やきのこ類の食物繊維は、胃の中で水分を含んで膨らみ、満腹感を与えてくれる効果もあります。

そのため、糖質を摂る量を自然に減らすことができ、食べ過ぎ防止にもつながるのです。

また、タンパク質を先に食べることで筋肉の維持や代謝アップにも役立ち、血糖コントロールと健康維持を同時に実現できます。

糖質そのものを完全に避ける必要はありません、むしろ大切なのは「食べる順番」です。

主食は最後にゆっくり味わいながら食べる。たったこれだけの工夫で、血糖値の急上昇を防ぎ、体の負担を減らすことができます。

間食も食べてストレスケア

血糖値を意識した生活を送っていると、食後の乱高下が少なくなり、以前よりお腹が減りにくくなることがありますが、「間食はとってはいけない」という厳しいルールを作る必要はありません。

人間ですから、活動量や体調によってどうしても小腹が空くことはあり、そのときに我慢ばかりしてしまうと、ストレスがたまり、反動でかえって食べ過ぎてしまう危険があります。

大切なのは「何を食べるか」、血糖値を大きく上げない間食を選ぶことで、無理なくエネルギー補給ができ、心身の安定を保つことができるのです。

例えば、ナッツやチーズ、ゆで卵、無糖ヨーグルトといった食品は糖質が少なく、血糖値の上昇を穏やかにしてくれます。

食物繊維を含む果物や野菜スティックもおすすめで、少量でも満足感を得られるため、食べ過ぎ防止にもつながります。

一方で、菓子パンやスナック菓子、甘い飲料などは血糖値を一気に上げてしまうため注意が必要です。

急上昇した血糖値はその後急降下し、再び強い空腹感や疲労感を引き起こす「血糖値スパイク」につながるからです。

間食の役割はあくまでも「安定したエネルギーの補給」であることを忘れないようにしましょう。

血糖値コントロールの生活は、食べる量や質を調整することに意識が集中しがちですが、我慢を強いるものではありません、間食を上手に取り入れることでストレスをケアし、心の安定を保つことはとても大切です。

自律神経を整えることも重要

血糖値のコントロールというと、食事内容ばかりに意識が向きがちですが、実は「自律神経の安定」も欠かせません。

いくら栄養バランスの良い食事を心がけていても、自律神経が乱れていると血糖値も不安定になり、体への吸収もうまくいかなくなります。

交感神経と副交感神経のバランスが崩れると消化不良を起こし、せっかくの栄養が十分に活かされなくなってしまうのです。

食事の際には「リラックスした状態」で食べることを意識して、スマホを操作したりテレビを見ながら食べていると、脳は常に刺激を受け続け、交感神経が優位になってしまいます。

交感神経が優位になると満腹感を感じにくくなり、必要以上に食べてしまう傾向が強まり、これが血糖値の乱高下を招き、体への負担を増やす原因になります。

そのため、食事の時間は「食べることに集中する」意識が重要で、料理の色や香りを感じながら、一口ごとにしっかり噛んで味わうことで副交感神経が優位になり、消化が促されます。

さらに、少量でも満腹感を得やすくなるため、自然と食べ過ぎを防ぐことができます。

また、食事の前に軽く深呼吸を行い、深呼吸は副交感神経を優位にし、緊張を和らげてくれます。

これにより体がリラックスし、消化吸収の準備が整い、ほんの数十秒の習慣でも、血糖値の安定に大きく役立つのです。

ラジオ体操で運動習慣を

低血糖の方は体力が落ちやすく、いきなり激しい運動を始めるとすぐに疲れてしまいがちです。

運動の必要性を理解していても「続けられる自信がない」「何から始めればいいのかわからない」と感じ、なかなか行動に移せないこともあります。

特に「運動=外でのウォーキングやジム通い」と考えてしまうと、ハードルが高くなり、結局取り組めないままになってしまうのです。

そこで家で気軽に取り入れられるラジオ体操、子どもの頃に経験した方も多いラジオ体操は、一見すると簡単な動きに見えますが、実は全身をしっかりと使うことができる優れた運動です。

ジャンプや腕の振り、体をひねる動きなどが組み合わされており、筋肉と関節をバランスよく動かすことができます。

しかも運動時間はわずか3分程度で、短時間で効率的に体をほぐし、血流を良くすることができるのです。

ラジオ体操の良いところは無理なく習慣化しやすく、道具も特別な準備も不必要で、家の中で気軽に始められるため、毎日の生活に自然と取り入れることができます。

朝の目覚めに行えば自律神経が整い、代謝が上がりやすくなりますし、日中や夕方に取り入れれば血糖値の安定にも役立ちます。

また、ラジオ体操は「頑張らない運動」としても効果を発揮、低血糖の人がウォーキングや筋トレをいきなり始めると、かえって疲労感が強まり、続かなくなることがあります。

その点、ラジオ体操は強度を自分で調整できるため、体力に合わせて無理なく継続できます。

運動は「やらなければならない」ではなく、「毎日少しずつできること」から始めるのが大切です。

睡眠は最高の栄養に

健康のために食事や運動を意識する人は多いですが、意外と見落とされがちなのが「睡眠」、睡眠不足は体に大きな負担をかけ、炎症を引き起こす原因となります。

さらに、体はその炎症を修復するために多くのビタミンやミネラルを消耗し、せっかく栄養を摂っていても不足状態に陥りやすくなります。

つまり、質の良い睡眠をとることは、栄養そのものと同じくらい、あるいはそれ以上に大切な「最高の栄養」なのです。

本来、夜は活動的に過ごす時間ではなく、体と脳を休めるための時間で、夜間は血糖値が自然と下がりやすく、体の修復が進むようにできています。

しかし、現代ではテレビやスマホ、パソコンなどの強い光を浴びながら夜遅くまで過ごす人が多く、脳が覚醒したままになりやすいのが現状です。

その結果、自律神経が乱れ、睡眠の質が低下し、血糖値のコントロールも難しくなってしまいます。

適正な睡眠時間は人によって多少異なりますが、一般的には6〜8時間が理想とされています。

この時間をしっかり確保することで、自律神経のバランスが整い、インスリンの働きも安定しやすくなります。

反対に睡眠不足が続くと、インスリン抵抗性が高まり、血糖値の乱高下や肥満リスクの増加へとつながってしまうのです。

また、睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や免疫力の強化が行われ、これは日中の食事で摂った栄養を体に最大限に活かすためにも欠かせないプロセスです。

どんなに健康的な食事をしても、睡眠が不十分であればその効果は半減してしまいます。

血糖値を安定させ、体を根本から整えるためには「よく眠ること」が最もシンプルで効果的な方法です。

お風呂も血糖値に関係する

血糖値を安定させるためには、食事や運動だけでなく「睡眠の質」を高める必要があり、その睡眠の質を大きく左右する生活習慣のひとつが「お風呂」です。

入浴は単なる清潔のためだけではなく、自律神経を整え、血糖値コントロールに間接的に関わる大切な習慣なのです。

お風呂に入ると、体が温まり血流が促進され、これにより筋肉や臓器への栄養供給がスムーズになり、代謝が活発になります。

また、体温が上がることで副交感神経が優位に働き、リラックス効果が得られ、日中に優位だった交感神経から、夜に必要な副交感神経へと自然に切り替わることで、寝つきが良くなり深い睡眠につながります。

結果的にホルモンバランスが整い、血糖値の乱高下を防ぐことにも役立ちます。

入浴によって一時的に体温が上がり、その後ゆるやかに下がっていく過程で自然な眠気が訪れ、これがスムーズな入眠を助け、深い眠りを得ることにつながります。

睡眠中にはインスリンの働きやホルモン分泌が安定するため、血糖値のコントロールにも良い影響を与えるのです。

ただし、熱すぎるお湯や長時間の入浴は体に負担をかけ、逆に交感神経を刺激してしまいます。

理想は38〜40度程度のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かることで、半身浴でも十分に効果があります。

また、入浴後すぐに寝るのではなく、30分から1時間ほど体を休めてから就寝すると、より質の高い睡眠につながります。

お風呂は一日の疲れを癒すだけでなく、血糖値の安定と睡眠の質向上を支える重要な生活習慣、無理のない入浴習慣を整えることで、体も心もより健やかに保つことができるでしょう。

まとめ

低血糖を解消する鍵は「食べ方・過ごし方」の小さな改善の積み重ねになり、まずは早食いを避け、ひと口30回を目安に咀嚼。

朝は、白湯→汁物→バランス朝食で穏やかに始動し、主食は雑穀米や玄米にシフト、野菜・きのこ・海藻で食物繊維を増やし、カーボラスト(糖質は最後)を徹底していきましょう。

間食はナッツや無糖ヨーグルトなど低糖質を少量ずつとっていき、カフェインは摂り過ぎず夕方以降は控える。食事は“ながら”をやめてリラックスし、自律神経を整えます。

運動はラジオ体操から無理なく継続。睡眠は6〜8時間を確保し、就寝前は38〜40度の入浴で質を高めながら、無理のない習慣化が血糖の安定と心身の回復を導いていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

40-3

コメント