目次

はじめに

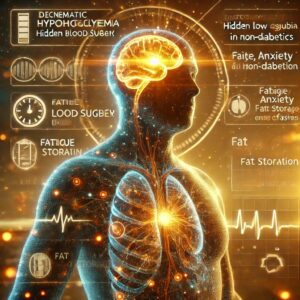

低血糖とは、血糖値が低い状態のことを指し、普段なら私たちの体は、常に血糖値を正常に保とうとします。

しかし、不健康な食生活や生活習慣によって、血糖値の乱高下を何度も繰り返してしまうと、血糖値が上がりにくく、頻繁に低血糖状態になったり、正常に戻りきらない状態が続くのです。

血糖値が正常値に戻らないことで、体には様々な悪影響を及ぼしてしまい、日常の異常な睡魔、頭痛、不安感、イライラ、慢性疲労、過食など

このような症状を低血糖のせいだとは思わず、体質や年齢、ストレスで片付けてしまい低血糖の放置が続くのです。

現代の生活習慣は血糖値の乱高下がしやすく、低血糖状態の方も多くおられますので、まずは低血糖の事をしっかりと理解して、隠れ低血糖を改善し、元気な毎日を送っていきましょう。

隠れ低血糖が増加中

血糖値というと、多くの方は健康診断や糖尿病を思い浮かべ「低血糖」と聞くと、自分には関係ないと思いがちです。

しかし、近年、糖尿病ではない人にも「隠れ低血糖」と呼ばれる状態が増加しており、日常的な疲労感や集中力の低下、甘いものへの強い欲求などにつながっています。

そもそも血糖値とは、血液中のブドウ糖(グルコース)の濃度のことを指し、体のエネルギー源として欠かせないものであり、通常は一定の範囲で保たれています。

一般的に空腹時血糖値は70〜100mg/dl程度が適正とされ、70mg/dlを下回ると低血糖状態と判断されます。

通常、食事をすると血糖値は一時的に上昇しますが、膵臓から分泌されるインスリンが働き、余分なブドウ糖を細胞に取り込むことで血糖値は緩やかに下がっていきます。

この仕組みにより、健康な人では血糖値の乱高下はあまり起こりません。

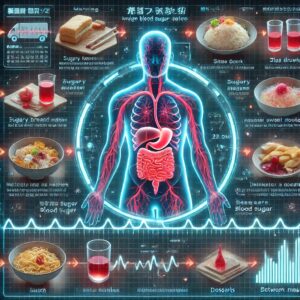

ところが、糖質を過剰に摂取したり、暴飲暴食を繰り返したりすると、血中のブドウ糖が急激に上昇し、大量のインスリンが分泌され、血糖値を一気に下げようとします。

さらに、間食を頻繁にとるなど「食べ続ける」生活をしていると、インスリンの分泌が長時間続き、血糖値のコントロールが難しくなっていくのです。

このとき、血糖値は急上昇したあと急降下し、正常範囲を超えて下がってしまうことがあり、これが「隠れ低血糖」です。

糖尿病と診断されていなくても、血糖値が乱高下する生活習慣が続けば、誰にでも起こり得る現象になります。

普段の生活に大きく影響をしていくために、早めの対策と改善が必須になるので、今日から生活習慣を見直していきましょう。

低血糖の症状はさままざま

低血糖は血糖値が70mg/dlを下回った状態を指し、誰にでも起こり得るものです。

「隠れ低血糖」は糖尿病でなくても生活習慣によって引き起こされ、さまざまな不調をもたらします。

その症状は、一見すると血糖値と関係なさそうに思えるものも多いため、見過ごされやすいのが特徴になります。

まず影響が現れやすいのが睡眠で、血糖値が不安定になると眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなったり、ぐっすり眠れないまま朝を迎えてしまいます。

その結果、朝食を食べる気力がわかず、食欲不振につながってしまい、朝食を抜くとさらに血糖値が乱れやすくなり、悪循環に陥ります。

日中に起こりやすいのが「食後の怠さと眠気」です。

本来なら食事をとることでエネルギーが補給され、活動的になるはずですが、隠れ低血糖の場合はインスリンが過剰に分泌されるため、一気に血糖値が下がり、強い眠気やだるさが襲ってきます。

仕事や家事の集中力が途切れ、午後になると頭が働かないと感じる人は、この血糖値の乱高下が関わっているかもしれません。

また精神面への影響も軽視できず、血糖時には脳へのブドウ糖供給が不足するため、イライラや不機嫌といった情緒不安定が起こりやすくなります。

ちょっとしたことで気分が乱れたり、人との会話に不必要な苛立ちを感じることがあります。

さらに不安感やネガティブな感情も強まりやすく、気分の落ち込みや焦燥感、理由のない心配ごとにとらわれてしまうこともあり、精神的ストレスと低血糖は互いに影響し合うため、慢性的な不調につながりやすいのです。

身体面では「筋肉がつきにくくなる」という問題があります。

筋肉はブドウ糖を蓄える重要な組織ですが、低血糖を繰り返すと筋肉へのエネルギー供給が不足し、筋肉量が増えにくく、体力の低下や疲れやすさにつながります。

さらに代謝が落ちてしまい、血糖値の安定が崩れるとエネルギーを効率よく利用できなくなり、脂肪が燃焼しにくい体質へと傾きます。

痩せにくくなるだけでなく、内臓脂肪が蓄積しやすくなり、生活習慣病のリスクも高まるのです。

また、隠れ低血糖の影響で「貧血に陥る」ケースもあります。

血糖値の乱高下による自律神経の乱れや栄養バランスの偏りが、赤血球の働きに影響を与え、めまいや立ちくらみ、ふらつきなどが増えると、日常生活に支障をきたしやすくなります。

健康診断では見つけにくい

低血糖という状態は、自覚がないまま進んでいる人が多いのが実情です。

特に「隠れ低血糖」は、糖尿病のように健康診断で数値としてはっきり表れるものではなく、見過ごされやすい点が大きな問題です。

実際、健康診断の項目には「低血糖」という評価項目が存在しません、そのため、自分が低血糖になっているのかどうかは、診断結果だけでは判断しづらいのです。

血糖値は採血によって測定されますが、その数値はあくまでも「その瞬間の状態」を示しているに過ぎません。

低血糖は食後や空腹時など、特定の時間帯に一時的に起こることが多く、採血のタイミングが合わなければ数値に現れないのです。

また、病院や健診の場では多少の緊張が伴うため、血糖値が一時的に上がってしまうこともあります。こうした要因が重なることで、隠れ低血糖は見つけにくくなってしまいます。

さらに低血糖の状態は長時間続くものではなく、一過性の変動であることが多いため、健診の採血1回では把握できず、血糖値が大きく下がる瞬間を捉えることが難しいのです。

そのため、隠れ低血糖を疑う際には、血糖値以外の指標に目を向けることが大切になります。

その一つが「中性脂肪の値」です。中性脂肪は一般的には高いことで注意を受けますが、逆に低すぎても問題があります。

中性脂肪が50mg/dl以下の場合、低血糖の可能性を疑うべきだといわれています。

中性脂肪は体内でエネルギー源として利用され、血糖の不足を補う役割も担いますが、極端に少ないと血糖値が不安定になりやすく、低血糖に陥りやすいのです。

つまり、健康診断の結果を読み解くときには、血糖値の数値だけでなく、中性脂肪の数値も併せて確認することが重要になります。

単純に「血糖値は正常だから安心」と考えるのではなく、中性脂肪が低すぎていないか、また日常的に低血糖の症状がないかを見直すことが、隠れ低血糖を発見する手がかりとなるのです。

低血糖が体を蝕んでいく

低血糖の症状は、ある日突然訪れることがあり、食後に急に押し寄せる強烈な睡魔、理由もなく募る不安感、そしてどうしても収まらないイライラ。

こうした不調は単なる疲れや気分の問題ではなく、血糖値の乱高下によって引き起こされている可能性があります。

多くの人は「眠気ぐらい気合いで乗り切れる」「不機嫌なのは性格だから」と思い込んでしまいがちですが、低血糖による体の不調は根性や気合いで解決できるものではありません。

脳や体は常にブドウ糖をエネルギーとして動いているため、血糖が不足すると確実に機能が低下します。

その影響は日常生活の質を落とすだけでなく、放置すれば心身を蝕み、健康を大きく損なう危険があるのです。

低血糖が繰り返されると、疲労感が慢性化したり、集中力が続かなくなったりと、生活に支障をきたします。

さらに血管や神経にも負担が積み重なり、糖尿病や生活習慣病への道を早めてしまうこともあります。

もし体のだるさや強い眠気が頻繁に続く場合には「ただの疲れ」と決めつけず、一度病院を受診して原因を確認することが大切です。

機能性低血糖症とは

低血糖というと糖尿病やインスリン治療をしている人だけの問題と考えられがちですが、実際には糖尿病でない人にも「機能性低血糖症」と呼ばれる状態が起こります。

これは、食後に血糖値が急激に上がり、その後インスリンが過剰に分泌されることで、今度は血糖値が急降下してしまう現象です。

血糖値が正常範囲内にあるはずの人でも起こり得るため「隠れ低血糖」とも呼ばれ、見過ごされやすいのが特徴です。

機能性低血糖症の症状は多岐にわたり、食後の強い眠気やだるさ、集中力の低下、理由のないイライラや不安感などがあります。

時には冷や汗や動悸、ふらつきといった身体的症状が出ることもあり、これらは血糖値が急激に変動することで脳や神経がエネルギー不足に陥り、正常に働かなくなるために起こるものです。

診断が難しいのも特徴で、通常の健康診断では低血糖そのものを直接測定する項目がなく、採血も一時的な数値しか分かりません。

そのため、症状と食後のタイミングを結びつけて考えなければ見落とされやすいのです。食後数時間以内に眠気や不調が繰り返される場合には、この機能性低血糖症が関係している可能性があります。

高血糖状態とインスリン

低血糖をしっかり理解するためには、その反対である「高血糖」を知っておくことが欠かせません。

高血糖は糖尿病と深い関わりがあり、日本では糖尿病や糖尿病予備群とされる人の数は年々増えています。

厚生労働省の調査によると、1997年には約1370万人だったのが、2016年には2000万人とおよそ1.5倍に増加し、今後も増加傾向にあるとされ、これは生活習慣の変化や食環境の影響が大きいと考えられています。

そもそも血糖値を調節するホルモンには特徴があり、血糖値を上げるホルモンは複数存在し、アドレナリンやコルチゾール、成長ホルモンなどが代表的です。

その反面、血糖値を下げる役割を持つホルモンは「インスリン」のみ、この唯一性こそが血糖コントロールの難しさを示しており、インスリンの働きが不十分になれば、血糖値は簡単に高い状態へ傾いてしまうのです。

近年は食生活が豊かになったことで、血糖値が上がりやすい環境が整ってしまいました。

朝から菓子パンや砂糖入りの飲料を摂り、昼は丼ものや麺類で糖質を多くとり、夜にはスイーツやアルコールを楽しむという人も少なくありません。

間食を含めれば、一日中血糖値を上げるような食生活を送っているケースもあり、結果として常に高血糖気味の人が増えているのです。

高血糖状態が続くと、血管の内側にダメージが蓄積し、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中といった重大な病気のリスクを高めます。

そして、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンは、こうした状況を防ぐために休む間もなく分泌され続けることになります。

しかしその負担が膵臓に重くのしかかり、やがてインスリン分泌能力が低下すると、糖尿病へとつながっていくのです。

高血糖と低血糖の違い

血糖値の不調と聞くと「高血糖」と「低血糖」は別々のものと思われがちですが、実際にはこの二つは密接に関係しています。

低血糖といっても一日中ずっと血糖値が低いわけではなく、多くの場合は食後に血糖値が急上昇し、その後に急降下することで症状が現れます。

例えば、昼食後に強い眠気に襲われたり、体に倦怠感が出たりするのは典型的なケースです。

また、睡眠中に血糖値が下がりすぎてしまい、翌朝にスッキリ起きられないといったこともあります。

このように血糖値が短時間で激しく上下することを「ジェットコースター血糖」と呼ぶこともあり、医学的には「血糖値スパイク」と言われます。

そして、低血糖に陥るとき、その前には必ず高血糖状態が存在していることで、血糖値の乱高下は「高血糖」と「低血糖」が表裏一体となって繰り返されている状態なのです。

本来、食事をすると膵臓からインスリンが分泌され、細胞に糖を取り込ませることで血糖値は一定に保たれるのですが、この仕組みは加齢や生活習慣の乱れによって崩れていきます。

膵臓が酷使されて疲弊するとインスリンの分泌量が低下し、血糖値を下げる力が弱まり、高血糖の状態が続いてしまい、これが糖尿病へとつながる大きな要因です。

一方で、膵臓からのインスリンは分泌されていても、体の細胞側でインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」という状態もあります。

インスリン抵抗性があると、血糖値を下げるためにさらに大量のインスリンが分泌されてしまい、今度は必要以上に血糖値が下がりすぎ、低血糖の症状が出てしまうのです。

つまり、血糖値が急上昇したあとに過剰なインスリンが作用し、急激に低下するという悪循環が生まれるのです。

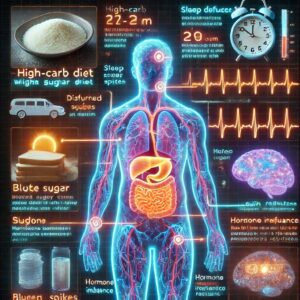

インスリン抵抗性の背景には、現代的な生活習慣が大きく関係しています。

まず「運動不足」、筋肉は糖を取り込む最大の器官ですが、使われなければインスリンが効きにくくなります。

さらに「糖質過多」の食事、精製された白米やパン、甘い飲料を頻繁に摂ると血糖値が急上昇し、インスリン分泌の負担が増えます。

そして「睡眠不足」、睡眠不足はホルモンバランスを乱し、インスリン抵抗性を強めてしまうのです。

低血糖は肥満を招きやすい

低血糖というと「やせやすい体質なのでは?」と考える人もいますが、実際にはその逆で、肥満を招きやすい大きな要因になることが分かっています。

なぜなら、血糖値が頻繁に乱高下する生活を送っていると、体はエネルギーを効率よく使えず、脂肪を蓄積しやすい環境になってしまうからです。

血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンは、本来は余分な糖を細胞内に取り込む働きを持ちます。

しかし同時に、糖を脂肪として蓄える働きも担っており、過剰に分泌されると肥満を助長してしまうのです。

インスリン抵抗性が低下している場合、体はインスリンをさらに多く分泌しようとし、その結果インスリン過剰の状態となり、脂肪を溜め込みやすくなります。

さらに、インスリン過剰は基礎代謝を低下させ、消費エネルギーを抑えてしまうため、一層太りやすい体質をつくってしまいます。

食後にどうしようもない睡魔に陥る人は、血糖値の乱高下とインスリン過剰のサインである可能性が高いため注意が必要です。

また、低血糖の人は臓器の働きが低下していることも多く見られ、胃腸の機能が弱っている場合、消化の負担が少ない糖質を無意識に選びがちになります。

例えば、柔らかい白米やパン、甘いお菓子などは消化が楽である一方、血糖値を急激に上げやすく、さらなる乱高下を招きます。

こうした食習慣は、インスリンの分泌を繰り返し促し、結果として肥満を進行させてしまうのです。

さらに、タンパク質や脂質を意識して摂ったとしても、胃腸の働きが弱っているために消化不良を起こしやすく、十分に吸収されないことがあります。

その結果、エネルギー不足を感じ、手軽にエネルギーとなる糖質を再び求めてしまい、血糖値の乱高下と肥満を繰り返す悪循環に陥ってしまいます。

血糖値はメンタルにも悪影響

血糖値の乱高下は体の健康だけでなく、心の状態にも大きな影響を与え、血糖値が急に下がると、脳へのエネルギー供給が不十分になり、イライラや焦燥感を招きやすくなります。

些細なことで怒りっぽくなったり、不安が強まったりするのも、低血糖によって脳がエネルギー不足に陥るためです。

本人にとっては「気持ちの問題」と思ってしまうこともありますが、実際には血糖値が揺れ動いているサインなのです。

また、糖質中心の食生活はメンタル不調を招く大きな要因の一つです。

エネルギー源である糖質を優先的に摂っている一方で、心の安定に必要な栄養素であるタンパク質、ビタミン、ミネラルが不足しがちになります。

例えば、神経伝達物質の材料となるアミノ酸が不足すると、セロトニンやドーパミンといった「幸せホルモン」が十分に作られないために、気分の落ち込みや無気力感を強め、うつ病のリスクを高めてしまうのです。

さらに、ビタミンB群やマグネシウム、亜鉛といったミネラルは神経の働きを支える重要な栄養素ですが、糖質中心の偏った食事ではこれらの摂取が不足しやすく、血糖値の乱高下と栄養不足が重なることで、心身のバランスはますます崩れてしまいます。

まとめ

隠れ低血糖は糖尿病でなくても起こり、気づかないうちに心身へ深刻な影響を与え、血糖値が乱高下すると強い眠気や倦怠感が現れ、仕事や家事の集中力が続かなくなります。

また、脳へのエネルギーが不足することでイライラ、不安感、落ち込みなどメンタル面にも影響し、情緒が不安定になりやすくなります。

インスリン過剰は脂肪を溜め込みやすくし、肥満や代謝低下の原因にもつながり。糖質中心の食生活は栄養バランスを崩し、うつ症状や自律神経の乱れを招くこともあります。

血糖値を整えるには、乱高下を防ぐ食べ方と生活習慣が不可欠、日々の小さな改善が体と心の安定につながります。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

40-1

コメント